学年・専門部

人と自然科 1年生 「若手農業者特別授業」

担い手育成事業の一環として、農業改良普及センターのご協力のもと、本校卒業生でエーアイファーム代表の石井さんを講師にお招きし、特別授業を実施しました。

授業では「農業という職業」をテーマに、観光農園を開園するまでの経緯をはじめ、農家として働くことのやりがいや魅力、また経営面や労働面での苦労や工夫など、実体験に基づいたお話をしていただきました。

生徒たちは、身近な先輩の言葉に真剣に耳を傾け、農業を仕事として捉える具体的なイメージを持つことができた様子でした。1時間という限られた時間ではありましたが、生徒からは将来の進路や農業経営に関する質問が次々と出され、活発な質疑応答が行われるなど、非常に内容の濃い有意義な時間となりました。

人と自然科3年野菜専攻班実習「最終回」

3年野菜班の実習も本日で終了です。

数年に一度の寒波が襲来して厳しい寒さのなか最終の実習です。

最後の実習は…後輩のために土壌管理(堆肥散布)です。

3年間実習を重ねて積み込みも手慣れたものです。

1年のころはふらふらして一輪車を押していましたが、今ではカメラを見る

余裕もあります。畑に約50杯分の堆肥です。

手際よく、畑に堆肥を広げていき、堆肥散布は終了です。

今の1,2年や入学してくる新入生のための土壌管理を、卒業する3年生が

行う、3学年が同じ圃場で学ぶ「人と自然科」らしいと感じました。

卒業後はそれぞれの進路に進む3年生、天候に左右される農業の厳しさ、

野菜(作物)栽培の難しさ、収穫の喜び、そして仲間と力を合わせる大切さ

などを農場からたくさんのことを学んでくれたと思います。

君たちと共に汗を流し、共に楽しみを共有できたことに感謝です。

3年間の農業実習、1年間の専攻班学習おつかれさまでした!!

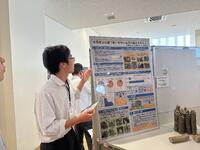

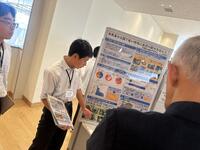

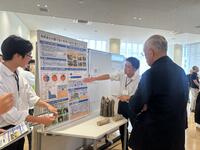

人と自然科 課題研究発表会

本校講義棟で3年生による課題研究発表会を開催しました。

3年間の集大成として取り組んできた「課題研究」の成果を、それぞれが発表しました。

発表では、草花・野菜・果樹・緑班の各コースが、その特色を生かしたさまざまな研究を紹介しました。

1・2年生は先輩たちの発表に熱心に耳を傾け、一生懸命にメモを取りながら聴いていました。2年生にとっては、いよいよ目前に迫った「課題研究」に向けて、多くのヒントが得られたのではないでしょうか。

また、1年生にとっても、普段の実習や農業の学びでは気づきにくい視点や、プレゼンテーションの方法など、多くの発見があったのではないでしょうか。

3年生にとっては、これまでの研究内容を振り返り、自身の成長を実感する貴重な機会となったことと思います。

この発表会で得た気づきや刺激を、残りの高校生活や進路先での学びに生かしていくことを期待します。

人と自然科 野菜班の実習風景「客土」

冬の間の野菜班の実習は土壌管理がメインとなります。

作物は同じ場所(土)で同じ作物(同じ科)を連続して栽培すると

『連作障害』が起こり、生育が著しく悪くなります。

これを改善するために違う作物を順に植える『輪作』をおこなったり、

違う場所の土と入れ替える『客土』を行います。

今回は、2年生(来年度の野菜専攻生徒)が土耕温室内の客土を行いました。

約20メートルのベッドの土を出し、別の露地圃場の土を入れていきます。

今までの実習で少し入れていたのも併せて2時間で2本のベッドの

客土が終了しました。

この後、堆肥を入れて土壌消毒・元(基)肥を入れて春から栽培を行います。

地味で力を必要とされる実習ですが、次年度に向けて大切な実習管理を終えること

ができました!

3学期スタート

1月8日(木) 3学期始業式を行いました。

今年は「午年」ですが、校長講話では、これまでの「午年」が歴史的転換期になっていること、「馬」が「速さ・

情熱・自由」の象徴でもあることから、今年が生徒一人ひとりにとって変革の年になるようにという話がありまし

た。

引き続き表彰伝達を行いました。

〇令和7年度 兵庫県サッカー新人大会 丹有地区予選

〇令和7年度 第64回 税に関する高校生の作文

において優秀な成績を収めた生徒に表彰状がおくられました。

このほかにも、ソフトテニス、水泳、男子バレーでもよい成績を収めてくれました。

最後に進路指導部長より講話がありました。

3年生には、

〇まだ進路が決まっていない人は不安だと思いますが、ここからが本番であり、しっかり勉強に励むとともに、

体調管理に留意して、万全の態勢で入試に臨んでください。

1・2年生には、

〇今の生活を見直し、帰宅後すぐ、勉強する習慣をつけてください。

〇わずかな時間でもずっと続ければ大きな時間になります。「継続は力なり」です。

〇進路に関する情報を積極的に集めるとともに、先生方に相談し、選択の幅を広げていきましょう。

という点について講話がありました。

本校は、今年で創立130周年を迎えます。さらなる飛躍の年になるよう、努めてまいります。

人と自然科 1年生 「第7回ひょうごユースecoフォーラム」参加

兵庫県の環境や生き物への取り組みを行っている人や団体が集まってそれぞれの取り組みを発表し、未来の環境について話し合う「ecoフォーラム」に参加しました。

有馬高校からは外来種のバッタが農業へどのような被害を与えるかについての研究発表を行いました。

その後、グループディスカッションでは環境保全や循環型の社会の実現に向けて話し合い、理解を深めることができました。

人と自然科 2・3年生 「地域自然保護」夢プログラムの実施

3年生が有馬富士公園で「地域の自然に触れながら楽しむことのできるプログラム」を4月から考えてきました。公園に何度も足を運び、専門員の先生にアドバイスをもらいながらこの日に向けて計画したプログラムを2年生に体験してもらいました。

思っていたようにスムーズには進まない点もありましたが、2年生も自然に親しみながら有馬公園について楽しく学ぶことができました。

三田駅前花配布

今年も1年、有馬高校を支えてくださった地域のみなさまに日頃の感謝の気持ちを込めて本校で栽培しているパンジー苗の配布を行いました。

また来年もどうぞよろしくお願いいたします。

メリークリスマス!

2学期が終わりました

12月24日(水)2学期終業式を行いました。

校長講話では、毎年話題になる「今年の漢字」を取り上げながら、今年度、そして生徒が生まれた年はどのような

ことがあったか、振り返りました。一人ひとりでは、様々な漢字が思い浮かぶと思いますが、2008年の「変」のよう

に、自分を変えられる新年を迎えてもらいたいです。

2学期以降、様々な分野で活躍した生徒たちの表彰式も、この後行いました。

第76回日本学校農業クラブ全国大会 令和7年度西関東大会 での優秀賞、および サービスエリアにおける高校生

メニュー開発コンテストでの入賞に対して、学校長より賞状がおくられました。

このほかにも、部活動、読書感想文など、多岐にわたって多くの生徒が頑張ってくれました。

最後に生徒指導部長より、

〇集団生活の中で、どうすれば周りの人も自分も気持ちよく過ごせるか、視点を変えて考えてみる。

〇自分自身が変わらないと、「幸せ」にはならない。

〇困りごとがあれば、必ず保護者・学校・警察などに相談し、犯罪に巻き込まれないようにする。

ことを重点に講話があり、「3学期、元気な姿で始業式に出られるように」という言葉で締めくくられました。

2学期もあたたかく見守ってくださり、ありがとうございました。

3学期もよろしくお願いいたします。

ARIMA探究Ⅰ 共生社会グループの取り組み

2年生 総合的な探究の時間

12月21日(日)10:00~15:00

「総合的な探究の時間」に、防災をテーマに探究を行っている3名が、有馬富士共生センターで行われた防災パーティーに参加しました。

このイベントには防災に取り組んでいる団体が多く参加しており、その方たちの声や参加してくる地域住民の様子や声を聴いてきました。文献やインターネットからは得られない情報や現状を知ることができました。

本校防災ジュニアリーダーが進行する避難所運営ゲームにも参加し、地域の方と一緒に避難所運営についても学びました。

探究に生かせそうな資料もたくさん入手することができました。またアンケート調査も実施させていただきました。ご協力いただいた方、ありがとうございました。

共生社会グループにはこの他にも、地域包括支援センター職員(10/7)、地域医療に携わっておられる方(10/29)や消費生活センター職員(11/10)、リハビリの仕事をしながら地域食堂を運営している方(12/13)にインタビューに行った生徒もいます。その活動をとおして得たことを、分析し社会の問題や課題の解決し、誰かを笑顔にする方法を見つけて欲しいと思います。

3学期も楽しみながら探究を続けていきましょう。

人と自然科2年「野菜」専攻班の実習開始です

期末考査も終了して2年生は来年度の専攻班で実習開始です。

来年度の野菜班は12人のメンバーで活動します。

今回の実習はタマネギの除草・追肥・防寒対策です。

3年生が9月に種まき、11月に定植したタマネギです。

成長スピードはゆっくりですが、この時期に除草をしっかりとする

ことが栽培のポイントになります。

1株ずつ丁寧に雑草を抜き取っていきます。

小雨も降り、強い風でしたが、黙々と抜いていきます。

かなり寒い気温でしたが、『マイナス言葉は言わない』野菜班の目標です。

除草を終われば追肥と防寒対策のために、もみ殻を散布します。

この時期の追肥は根張りを良くして耐寒性を高める効果があります。

追肥も1穴につき2粒ずつ、正確さが求められます。

2時間の実習で予定していたタマネギ圃場全ての除草・追肥・防寒対策を

怪我なく終えることができました。これも野菜班の目標です。

1年間で、多くのことを学び、楽しく実習をしていきましょう。

そして、1年後には『野菜のプロになる』これも目標の1つですよ。

人と自然科3年野菜班 黒豆の脱粒・選別&ダイコン収穫

3年野菜班「総合実習」の授業も残りわずかです。

今回は黒豆の脱粒・選別とダイコンの収穫です。

黒豆は田んぼの畔に植えていた『丹波黒』です。

『丹波黒』は黒いダイヤと呼ばれお正月には欠かすことのできない食材です。

11月下旬に収穫して約2週間乾燥させました。

1莢ずつ、手作業でA品 ・B品 ・豆殻に分けていきます。

約1時間かけて7㎏の脱粒と選別を終えることができました。

今年は害虫の被害も少ない上々の黒豆を収穫することが

できました。

次に9月に種まきした『桜島大根』の収穫です。

このダイコンは世界最大のダイコンと言われ、最大で30kgになるそうです。

有馬高校では、初のチャレンジです。

残念ながら、最大のものでも4kgちょっと・・・。

目標としていた10kg超えはなりませんでした。

鹿児島と比べて、土の性質や気温が寒いこと、間隔の狭さが

原因かもしれません。

自発的に様々なことに取り組んでくれるメンバーとの実習もあとわずか。

少し寂しい担当者です。

令和7年度「税に関する高校生の作文」で表彰されました!

12月12日(金)の14:00から校長室にて、「税に関する高校生の作文」の表彰式を行いました。

昨年は表彰対象者がひとりでしたが、今年は2人(前川さん、竹内さん)でした。この日は兵庫税務署から訪問を受け、署長さんから直接賞状と記念品をいただきました。

現在は1年生の夏課題を兼ねて応募していますが、高校生であれば応募は可能です。

有馬高校の学校設定科目「ARIMA探究」では文章を書く場面が多々があります。このようなコンテスト等を利用することで、自分の文章力の向上によい機会になるのではないかと思います。みなさんのチャレンジを待っています。

(なお、三田市保護司会から依頼された「社会を明るくする運動~高校生エッセイコンテスト~」への応募もありました)

農業法人仕事説明会への参加

12月15日(月)人と自然科の生徒6名が、加古川総合文化センターで開催された「農業法人仕事説明会」に参加しました。

当日は、県内の14社の農業法人の方々や農業大学校の方から直接お話を伺うことができ、非常に貴重な経験となりました。

経営規模や栽培品目、農業の魅力や大変な点などについて、多くの質問に丁寧に答えていただきました。

どの法人の方も農業の魅力を熱意をもって語ってくださり、将来のビジョンや多様な農業の可能性を示していただき、とても有意義な時間を過ごすことができました。

2学年 進路ガイダンス

12月10日(水)放課後、2学年進学希望者対象に進路ガイダンスを実施しました。講義棟では、講師の先生お招きし、進路実現のために今からすべきことなどについて講演をしていただきました。

また、看護・医療分野への進学希望者対象に、看護医療進路ガイダンスを行いました。分科会では理学療法士や臨床検査技師など13分野に分かれ、大学や専門学校の方から直接お話をお聞きすることができ、自分の興味がある分野についての理解を深めることができました。

育友会学年部 活動「寄せ植え講座」を開催しました

12月13日(土)10:00~

本校の農場にて、門松風寄せ植え講座を開催しました。

30名近くの保護者の方が参加されました。

職員による見本を見ながら、寒さも忘れるほど

それぞれ工夫をされ2時間かけて思い思いの作品を作ることができました。

これでよいお正月を迎えることができると思います。

参加していただきました保護者の皆様ありがとうございました(^^)

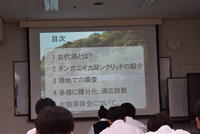

第5回ひとはく連携セミナー「タンガニイカ湖での調査」

人と自然科1年生学校設定科目「人と自然」の授業で実施している人と自然の博物館との連携セミナー「ひとはく連携セミナー」。第4回目は、高橋研究員より「タンガニイカ湖での調査」をテーマに、古代湖やそこに住む魚の生態、進化について講義を頂きました。

まず古代湖とは、10万年以上水がある湖のことを指します。世界には20ほどの古代湖が存在しており、最も古いものは4500万年前にできたとされ、地球上の20%の水を占めるバイカル湖です。今回のメインテーマであるタンガニイカ湖は、1000万年前にできたといわれています。コンゴ民主共和国・タンザニア・ザンビア・ブルンジ、これらの4つの国に囲まれている透明度の高い湖です。(乾季には水が濁るそうです。)また、南北に長く、全長約650km、兵庫県三田市から宮城県仙台市までと同じ距離ほどあり、地球上の18%の水を占めると言われている巨大な湖です。

そんなタンガニイカ湖には、シクリッド(カワスズメ)科の魚が約200種(そのうち、固有種が197種)も生息しています。シクリッド科は、形態・生態・遺伝的に多様で、食性では、岩に生えた藻を食べる「藻食性」や生きた魚の鱗を食べる「鱗食性」の魚などがいます。食性によって歯の形態も異なり、「藻食性」の中でも「単細胞藻類」を食べる魚はブラシのような歯を持っていたり、「糸状藻類」を食べる魚は藻を挟んでちぎり取ります。「鱗食性」の魚は、鱗が歯に引っかかるように発達しています。肉食の魚もおり、鋭く尖った歯を持っています。

講義中盤では、実際に高橋先生が現地調査で訪れたザンビアでの暮らしについて教えていただきました。ザンビアの首都である「ルサカ」では、英語が公用語として話されていますが、「ベンバ」や「ニャンジャ」といった言語も話されているそうです。また、アフリカでよく食されているホロホロチョウやブカブカの燻製、「シマ」と呼ばれるトウモロコシを原料とした主食など、食生活についても詳しく学びました。さらに、サバンナモンキーやカメレオンなど、現地で見かける生き物についても教えていただきました。ちなみに、ザンビアに住む人々にとって、カメレオンは「恐ろしい生き物」なのだそうです。(毒を持っていると思っている人がいたり、体の色が変わったり目がバラバラに動くのが怖いのではないか、と先生はおっしゃっていました。)

そして最後に、生物の進化について説明していただきました。一つの祖種から多くの種に急速に分化し、分化した種が異なる環境に適応する力を持つことを適応放散といいます。そしてタンガニイカ湖のシグリット科の魚においては、口内保育という独特の育児方法と岩住みという特徴から異所的種分化を行いやすいということが分かってきたとのことでした。さらに、自然選択と生殖隔離の両方に影響を与える形質「マジックトレイト」の一例として、オスとメスでサイズが異なる例などを教えていただきました。

しかし近年、環境汚染や外来生物により、タンガニイカ湖の生態系が変化しつつあるそうです。様々な問題が挙げられますが、特に地球温暖化が深刻な影響を与えています。通常は湧昇流が強く、湖底にある多くの栄養が魚の住んでいる浅場に供給されますが、地球温暖化により、湧昇流が弱まることで湖の水の流れも弱まり、湖底の栄養が魚の住んでいる浅場に供給されにくくなってしまうことで魚が減っています。

これらの主な原因は、先進国が出す二酸化炭素です。貴重な生態系を守るために、私たちにもできることがある、と、環境保全ついても考えられる機会となりました。

高橋先生、貴重な講義をありがとうございました。

人と自然科3年野菜班「近づいています」

3年野菜班「総合実習」の授業も残りわずかとなりました。

今回は校内販売に向けての収穫です。

セルリー(一般的にはセロリと言われていますが正式名称は

セルリーと言います)・ハクサイの収穫、包丁ですることも慣れてきました。

ホウレンソウの収穫、前回の実習を活かして行いました。

類型の授業で種まき、間引きなどを行ったダイコン・カブの収穫。

8月末に球根を植え付けて栽培するホーム玉ねぎの収穫です。秋の新タマです。

最後に「課題研究」で栽培したニンジンの収穫です。初めてに

しては上々の出来です。

収穫した野菜は洗浄して調製を行います。

最後に校内販売です。

『野菜のプロになろう!』と昨年の12月からスタートした専攻班の実習、

プロに近づいてきましたね。

人と自然科「クラインガルテン」最終回です

11月26日(水)5月から開始した「クラインガルテン」20回目の今日、

最終回となりました。

圃場での実習前に閉講式です。

小川校長先生より『これからも有馬高校・人と自然科の応援を』と

挨拶がありました。

次いで、修了書の授与です。

次に生徒を代表して『これをきっかけにご家庭でも農業を楽しんでやってください』と

挨拶がありました。

最後に講座を振り返って生徒・受講生の方より感想を述べてもらいました。

生徒からは『人に伝えることの難しさがわかった』

『野菜の料理について教えてもらい嬉しかった』

『この授業が受けたくて有馬高校へ入学した』などのコメントがありました。

受講生の方からは『栽培の難しさ、収穫の楽しみを実感できた』

『若い人と交流できてよかった。野菜以外の話もできてよかった』

『いい雰囲気で授業できた。この仲間をいつまでも大切に』

『これからも学んでいってください。素直な気持ちを持ち続けてください』と

温かい言葉をいただきました。

最後は圃場にてブドウの仮剪定です。

最後まで和気あいあいと実習を行いました。

この授業は、生徒・地域の受講生が共に創り上げて行う授業です。

7名の受講生の方、14名の生徒の皆さん、本当にありがとうございました。

人と自然科3年野菜班 まだまだ学ぶことがあります

3年生野菜班の「総合実習」もあとわずか・・・。さまざまな実習を行って

きましたが、今回は4月に植え付けたヤマノイモと10月に定植したホウレンソウの

収穫を行いました。

ヤマノイモは丹波篠山や三田地域で栽培されていますが、近年は生産者が減ってきて

います。慎重に掘って収穫します。

夏の少雨傾向で大きさが心配でしたが、まずますの出来栄えです。

次にホウレンソウの収穫です。

今まで収穫するタイミングが合わず今回が初めての収穫になります。

収穫したホウレンソウは計量、袋詰め作業を行います。

3年生もまだまだ学ぶことがありますね。

人と自然科「クラインガルテン」あと1回です・・・

5月からスタートした「クラインガルテン」も今回と合わせて2回になりました。

いいサイズのブロッコリーと紫色のカリフラワーですね。

今回はそれぞれ自慢の一品を持って全員で記念撮影です。

収穫の終わった区域は次年度のために上層と下層の土を入れ替える天地返しを

行います。寒さにさらすことで病気や害虫の発生を軽減する効果があります。

次週は閉講式・ブドウの仮剪定・畑の片付けと盛りだくさんの内容を予定

しています。あと1回の授業、一般受講生の方との交流、楽しんでやりましょう!

《人と自然科修学旅行14(4日目)》旅の最後は国際通りでお土産探し

ずらっと並んだお土産屋さんでシーサーのキーホルダー、カラフルな沖縄ガラス、サトウキビのお菓子など、悩みながら見て回っていました。

そして国際通りの楽しみといえば食べ歩き。

ブルーシールのアイス、サーターアンダギー、タコス、沖縄そば…。

那覇の中心といえばここ、というだけあって色とりどりの看板やお店のにぎわいにワクワクが止まらない様子でした。

あっという間に時間がすぎてしまい、

急いで那覇空港へ

楽しかった沖縄とも、ついにお別れの時。

解団式を終えると「あーもう本当に帰るんだ…」と実感がこみ上げてきました。

中には、まだアイスを食べている子もいて、

“最後の最後まで沖縄満喫モード”全開でした。

アナウンスが流れ、いよいよ搭乗口へ。

歩きながら、みんな自然とこの数日を振り返っていました。

最後は「また絶対来よう!」と笑顔で締めくくり。

兵庫に帰ります!

《人と自然科修学旅行13(4日目)》最終日まで、とことん人と自然科 ~サトウキビ刈り体験と黒糖作り~

まずは現地のスタッフさんとサトウキビ農家さんにサトウキビの収穫について教わってきました。

道具の持ち方や刈り取るコツを教わって、いよいよ挑戦!

最初の一本を切るのは思った以上に大変そうでしたが、さすが人と自然科。

すぐに慣れて、実習の時のように友達同士で声を掛け合いながら作業し、どんどん刈り取っていきました。

持ち上げてみると予想以上に重くて、農家の方の大変さを改めて実感しました。

スタッフさんが生のサトウキビを少し切ってくれ、かじってみると…

砂糖よりもやさしい甘さで、自然そのままの味が口いっぱいに広がりました。

そのあとは、サトウキビを絞って黒糖づくりです。

手間暇かけられて作られる黒糖に、あらためて根気のいる作業だと感じました。

サトウキビの収穫や製品になるまでの大変さや黒糖のおいしさを知ることができ、充実した時間になりました。

このあとは、国際通りで自由時間。

「大人になったらまた来たい」との声と共に人と自然科オリジナルプランは終了です。

《人と自然科修学旅行12(3日目)》修学旅行最後の夜 ~クラスレクで絆を深める~

あっというまに沖縄最後の夜。

最後の夜にはクラスレクリエーション

修学旅行委員企画の、各部屋対抗のクイズ大会をしました。

「初日にクリーン作戦をした浜の名前は?この生物の毒の強さは?」など修学旅行で学んだ問題があったり、

「この先生の中学時代の部活は?校長先生のフルネームは?」など引率団の先生方の問題があったり、

「1年生の時に栽培したトウモロコシの品種は?今年定植したブドウの品種は?」など人と自然科なら答えられて当然の問題もあり、答え合わせの度にみんな大盛り上がりでした。

この修学旅行1番の賑やかさでした。

仲間との最高の時間でもあり、明日で終わってしまう寂しさも少しあった、やんばる最後の夜でした。

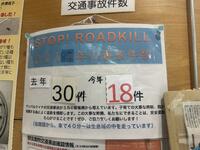

《人と自然科修学旅行11(3日目)》 国の天然記念物を“知る” “守る” ~ヤンバルクイナ生態展示学習施設で本物のヤンバルクイナに会う~

沖縄北部・やんばるの象徴でもあり、世界でここにしかいない、飛べない鳥「ヤンバルクイナ」。

絶滅危惧IA類に分類されるヤンバルクイナを間近で観察できる唯一の施設にいってきました。

まずはじめにヤンバルクイナの生態や特徴を職員の方に教えていただきました。

「飛べない」「鳴き声が独特」「意外と走るのが速い」などなど、知っているようで知らなかった情報がたくさん。

“やんばるの森でどう生きているか”が浮かび上がってきました。

そしてガラス越しに、実際のヤンバルクイナを観察。

目の前をスタスタ歩いたり、落ち葉をつついたり、時にはじっとこちらを見つめてきたり…。

また、この施設では、外来種の問題や交通事故の現状についても詳しく紹介されていました。

「夜行性で道路に出やすい」「黒っぽい体で車から見えにくい」…こうした理由で事故が多発していて、地域の人たちの取り組みや標識の設置など、守るための努力も知ることができました。

“希少種を守る”ことの第1歩は知ること、そして「気づくこと」からなんだと実感でき、自然との共生について考えさせられる体験となりました。

《人と自然科修学旅行10(3日目)》沖縄の固有種に出会う~やんばる学びの森でトレッキング~

昨日、ナイトハイクで訪れた森の昼の顔を覗きに行きました。

あいにくの雨天ですが、みんなカッパを着てやる気満々です。

入り口でスタッフさんにコースの説明を聞いてからスタート。

ガイドさんから「これはケナガネズミの食痕、これはリュウキュウハグロトンボ」など動植物や名前や特徴など沖縄の植生や固有種、外来種について学びながら、どんどん山の中を進んでいきます。

中盤にさしかかると、小さな滝のほとりで小休憩。雨上がりには滝に虹がかかるので、「虹の滝」と言われているそうです。

ガイドさんの話もとても面白く、時間を忘れて夢中で探検してきました。

季節を変えてまた歩きたいと思えるヤンバルの森でした。

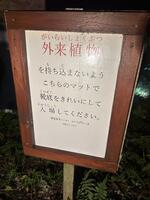

《人と自然科修学旅行9(2日目)》やんばるの森で出会った夜のいのちたち 〜ナイトハイク体験〜

ライトをつけて、「やんばる学びの森」へ、ナイトハイクに出発しました。

少し緊張しながらも、みんなの顔には期待の笑顔が。

遠くで「キュルルル…」という鳴き声。

「これはリュウカジカガエルの声ですよ」とガイドさんが教えてくれました。

外来生物の侵入を防ぐため、森に入るときは足裏をマットで綺麗にしてから入ります。

このような小さな取り組みの積み重ねが貴重な生態系を守っているのだと教えていただきました。

夜の森は“生物”でいっぱいで、生きもの好きが集まる人と自然科の生徒にはたまらない時間。

生物を発見するたびに「これなんですか?さっきのと種類が違うんですか?」など、ガイドさんに質問攻めでした。

今日は、海に山に1日中動きまわる日でしたが、いつも実習で鍛えているからか、疲れを感じさせないパワフルさで発見や学びの多い充実した時間を過ごすことができました。

明日は昼間のやんばるの森の探索です。ヤンバルクイナに会えるのを夢見て修学旅行2日目は終了です。

《人と自然科修学旅行8(2日目)》海の教室へ!〜サンゴの苗を海で見てきました〜

昨日、水産養殖研究センターで教えていただいたサンゴの養殖を自分の目で見に行きました。

午前中に引き続き、波もおだやか。今度は船でいざ珊瑚畑へ

岩の上に並んだサンゴの苗たちのまわりを小さな魚たちが元気に泳いでいます。

とても綺麗な反面、黒くなってしまっているサンゴもちらほら。

美しい海が壊れていっていることを実感しました。

《人と自然科修学旅行7(2日目)》 ナチュラルブルーでマリン体験!

沖縄の海が一望できる「ナチュラルブルー」。

到着すると、スタッフさんが笑顔で迎えてくれて、「今日はこの時期には珍しく青の洞窟の近くから海に入れます!」の一言に、みんなのテンションが一気に上がりました。

ウェットスーツに着替えて、スタッフさんからしっかりと説明を受けます。

マスクのつけ方や呼吸の仕方、フィンの使い方などを練習して、いざ出発!

少し緊張しながら海に入ると…

海の中には、カラフルな魚がいっぱい!

スタッフさんが水中で手を振って合図をしてくれるので、安心して楽しめました。

浅瀬の岩の間には、クマノミ(ニモ!)も顔をのぞかせていました。

お昼は潮風を感じながらお弁当

昼からの体験に備えて、お昼はしっかり食べます。

沖縄の風を感じながら、みんなで食べるお弁当は格別です!

【修学旅行】第ニ日目(総合学科)

ホテルマリン体験では、沖縄の海を大満喫しました!

フィンをつけて初めてのシュノーケルにドキドキの生徒たちでしたが、海からあがってくると「やばい!やばい!めっちゃやばかった!」と大興奮!語彙を失うほど綺麗だった、とのことでした!

美味しいカレーを何度もおかわりして、午後からのアクティビティに備えて一眠り…の生徒や、まだまだ遊ぶ!とビーチでパワフルに活動する生徒もいました。

沖縄の新テーマパークジャングリア!広大な敷地でいい運動にもなったそうです!生徒たちは、混雑を避けて昼食をあらかじめ取っていたそうで、計画性抜群でした。お土産ではお揃いのかぶりものを購入したり、沖縄ならではのジュースを飲んだり、楽しみました!

慶良間ダイビングコースでは、絵本に出てきそうな魚たちに出会えたそうです。人生初ダイビングにドキドキしながらも、沖縄の海を全身で感じることができました!昼食は各自自由にとったので、海の幸を豪快に食べている生徒もいたようです!

文化体験は、沖縄のいいところをぎゅっと詰めたコースでした。移動は少し多かったですが、バスガイドさんの話や歌に沖縄を感じながら、どの場所でも笑顔いっぱいの生徒たち。お揃いのTシャツや、お土産をたくさん抱えてホテルに帰ってきていました!!

《人と自然科修学旅行6(2日目)》気持ちのいい朝とともにスタート!

おはようございます!

今日の沖縄はすこし雲が広がっていますが、気温もちょうど良く気持ちの良い朝です。

今日はダイビングやシュノーケルにナイトハイクまで体力勝負の1日。

いっぱい動いて笑って、たくさんの思い出を作りに行ってきます!

《人と自然科修学旅行5(1日目)》旅の締めくくりは、笑顔いっぱいの夕食!

長距離移動、公設市場、環境学習と目まぐるしく動いた1日目。

体調不良もなく無事に全員ホテルにつきました。

1日目の締めくくりは晩御飯

今日の出来事を話しながら、仲間と食べるごはんは特別だなぁと感じた瞬間でした。

こうして修学旅行1日目は、笑顔とおいしいごはんで締めくくられました。

一日中動いて、たくさん笑って、いっぱい食べて。

明日はどんな景色と出会えるのか楽しみです。

【修学旅行】第一日目②(総合学科)

沖縄県が見渡せる展望台、嘉数高台。

沖縄県と兵庫県の友愛の話を聞き、黙祷を捧げ、生徒たちは何を考え、何を思ったのでしょうか。

今日訪れた、嘉数高台、コザの街、そこから見える基地や戦場の跡。それらは、過去の歴史が見える場所であり、現在の在り方を考える場所であり、未来が見える場所でもありました。

「命どぅ宝(ぬちどぅたから)」、命こそ最高の宝である。

私たちができること、考えなければならないこと、行動しなければならないこと、を改めて考えられる良い時間になったのではないかと思います。

《人と自然科修学旅行④(1日目)》 海の生き物を守る 〜水産養殖研究センターでサンゴの今を知る〜

沖縄といえば、美しい海

その海を知るために、まずはマイクロプラスチックの影響を説明していただき、ザネー浜でクリーン作戦です。

息を呑むような美しい海でしたが、よく見るとゴミが…

小さいゴミも丁寧に拾いをしながら、少しだけ沖縄の海を守る活動に携わることができました。

その途中で沖縄の植物やヤドカリなども発見

次に研究施設へ移動し、サンゴの現状や海の生き物について教えていただきました。

サンゴ礁の役割や減少した原因などもクイズ形式でお話をしていただきました。

サンゴは、海の中で他の生き物たちの住処を作る“海の森”。

しかし、近年の海水温の上昇や環境汚染が進んだことで白化現象が増え、現在では75%が死に、20年後には90%のサンゴが死んでしまう可能性があると教えていただきました。

本当はここでサンゴの苗作りもする予定でしたが、その苗にするサンゴすら無くなっていってしまっている現状に、今自分たちができる環境保全を少しずつでもやっていこうと決意を固めていました。

《人と自然科修学旅行③(1日目)》 那覇の台所で食文化を知る ~牧志公設市場~

牧志公設市場は地元の人からは昔から“那覇の台所”として親しまれている市場です。

市場の1階に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのは色とりどりの魚やお肉屋さん。9月の農業先進地見学で三田市の直売所を見学していたので、兵庫県と沖縄県の違いをしっかりと比べることができました。

ここでは魚を買って2階の食堂で調理してもらう「持ち上げサービス」が人気で、生徒もせっかくの機会ということで利用していました。

2階の食堂フロアでは、海鮮だけでなく、ソーキそばや海鮮定食など、沖縄らしいメニューがずらり。沖縄での最初の食事を堪能しました!

【修学旅行】第一日目①(総合学科)

無事沖縄に到着しました。

現在は昼食会場「とぅばらーま」で昼食中です。

《人と自然科修学旅行②(1日目)》

伊丹空港に到着しました。

手荷物検査を終えて、いよいよ搭乗です。

初めての飛行機にドキドキしつつも、すでに気持ちは沖縄へ

《人と自然科修学旅行①(1日目)》

いよいよ待ちに待った修学旅行スタート

早朝にも関わらず、みんな元気よく集合してくれました。

バスでの点呼も終え、ワクワクが止まらない様子で出発です!

では、3泊4日の修学旅行に「行ってきます!」

【修学旅行】結団式

11月14日(金)5限に体育館で修学旅行の結団式を行いました。

修学旅行の引率団の紹介や主任からの講話などを聞きました。

個人の旅行ではなく、集団で動くということを忘れずに行動することと、ルールに則ったうえで楽しむことをこれからの3泊4日の修学旅行で心掛けていくように話がありました。

この修学旅行の期間を一人ひとりが気持ちよく過ごすことができるように、気配り・目配り・心配りを忘れることなく過ごしていきましょう。

【英語科】小高連携授業(三田小学校)

11月14日(金)、79回生2年次の「英語探究」選択者17名が小高連携授業で英語の授業を行うため、三田小学校を訪問しました。

2時間目の授業終了後、すぐに小学校へ移動し、授業の準備をしました。

今回授業を受けてもらう2年生の児童たちもわくわくした表情で高校生の準備を待ってくれていました。

高校生の自己紹介から始まり、体の部位を「head shoulders knees and toes」の歌に合わせてみんなで学びました。

高校生が準備してきた絵カードを用いて、色と動物の学習を行いました。

最後に、英語でのかるたゲームを行い、みんなで楽しく英語の授業を受けました。

授業の中で行ったリハーサルで想定した子供たちの反応と実際の子どもたちの反応に違いがあり、なかなか声が通りにくいと感じたようですが、小学校の先生方にも手伝っていただきながら授業を進めることができました。

三田小学校での授業が終了した後、学校へ戻り、28日(金)に三輪小学校へ訪問するグループと授業を実施して感じたことやどのようにすればよかったのかを考えました。

9月から小学校の授業を作るための準備をしてきて、子どもたちが楽しく学んでくれる方法を考えながら取り組んでいました。この交流をこれからの学びにもつなげてください。

人と自然科「クラインガルテン」収穫真っ最中

「クラインガルテン」の授業も11月になり、秋冬野菜の収穫が本格的に

行われています。

11月5日(水)には連作障害について、11月12日(水)には堆肥の効果について生徒より

説明しました。

生徒も受講生の方と和やかに実習を行っています。

今年はいつまでも暖かったり、急に寒くなったり、害虫や病気も、

ちらほら発生して決して順調ではありませんでしたが、協力して

栽培管理をした結果、さまざまな野菜を収穫することができました。

受講生の方と一緒に授業するのもあと2回となりました。最後まで

楽しく野菜栽培をしていきましょう。

命を守る 避難訓練 第2回

11月12日(水) 6時間目に、今年度2回目の避難訓練を実施しました。

事前学習として、「避難行動における心理的特性」について学びました。危険が予想される状況でも「自分は大丈夫」と思い込む「正常性バイアス」、「みんな逃げないから大丈夫だろう」と周りに合わせようとする「多数派同調バイアス」について理解することで、いざというとき適切な行動を取れることをねらいとした取り組みです。

今回は、地震に伴って火災が発生したという想定で行いました。生徒たちは皆、職員の指示のもと、落ち着いて行動できていました。

三田市消防本部の方からは「災害はいつ、どこで起きるかわかりません。こうした訓練を面倒くさいと思わず、自分に何ができるかを考えながら、大切にしましょう。」とお言葉をいただきました。

また、10月31日(金)から11月2日(日)にかけて、能登半島地震復興ボランティアに参加した生徒を代表して、3年生2人が報告をしてくれました。その内容をご紹介します。

「地震発生から約2年たった現在でもなお、建物が崩れている状態で残っていたり、ひびが入っている状態であったりする箇所が多くあり、被害の大きさを改めて実感させられました。また、仮設住宅に入りたくても抽選に外れてしまい、病気を抱えながら破損した家に住まざるをえない方もいらっしゃいます。

そのような大変な状況の中でも、現地の方々はあたたかく接してくださいました。そして、高校生が来てくれて元気が出る、ありがとうと言ってくださり、とてもうれしかったです。私たちは、少しでも被災者の方々のためになりたいと思って行ったのですが、かえって私たちが元気をいただいた気がします。

今回の活動を通して、させていただくという気持ち、一緒に頑張るということの大切さを実感しました。実際に被災地に足を運ぶことでわかることがたくさんあります。今回の経験を活かして、今後もボランティア活動に参加していきたいと思います。」

災害が起きた際に何ができるか。今後も、生徒と教職員、地域とともに考えていかなければならないと思います。

マレーシア訪問団受入

令和7年11月5日より1週間、マレーシア・サバ州にある本校姉妹校「オールセインツセカンダリースクール」より生徒6名教員2名の海外研修団を受け入れました。

ホストバディとして留学生を受け入れたのは、今夏マレーシアを訪問した生徒たち。3か月ぶりの再会を喜び合いました。

滞在1~2日目、留学生たちは選択授業や実習にて和食作り体験や書道体験をしていただきました。

滞在3日目は、人と自然の博物館を訪れました。

人と自然の博物館には、マレーシア・サバ州があるボルネオ島に関する大きな展示コーナーがあります。本校がオールセインツセカンダリースクールと姉妹校提携できたのも、人と自然の博物館様と現地の大学(University Malaysia Sabah)との長いつながりからご縁をいただいたことから始まりました。そのような歴史を研究員の方にご説明いただきながら、館内を見学することができました。

週末は、ホストファミリー宅で過ごしながら、日本の暮らしを体験してもらいました。身近なスーパーやレストランでも文化の違いについて意見交換をし、本校生徒も新しい発見がたくさんあったそうです。

滞在4日目、バディとともに参加した京都市内研修では、日本らしい雰囲気を楽しんでもらいました。

出発便時間の関係で、最後のお別れは早朝5時。

涙ながらに再会の約束をして、留学生を見送りました。

【理科】小高連携授業を行いました

11月11日(火)、理科の小高連携授業のため、三田小学校の4年生の皆さんが本校に来てくださいました。

まずは教室に入る前に、本校の生徒と来てくれた児童とのはじめましてのあいさつです。

皆さんしっかり先生の話を聞いてくれました。

そのあと、高校生に連れられ、教室に移動しました。

4つの教室に分かれ、それぞれ化学や生物の実験やお話を高校生と一緒にしました。

「くしゃみのスピードはどのくらいでしょう?

①自転車、②新幹線、③飛行機」

「実在するカメの種類は?

①イチゴミルクガメ、②パンケーキガメ、③ブルーベリーガメ」

などのクイズ大会をしたり、

人体模型を使って人体の説明を行ったり、

顕微鏡で見たことのない小さな世界をのぞいたり、

液体窒素を使ってみたり、

スライムを作ってみたりと限られた時間の中でたくさんのことを計画し、児童の皆さんに楽しんでいただきました。

あっという間に楽しい時間が過ぎ、帰りの時間となりました。

集合した場所で終わりのあいさつをしました。

高校生代表が、

「今回のこの理科の授業で、理科をもっと好きになってほしいと思います。」

という言葉に、児童たちはとてもいい笑顔で「ありがとうございました」と元気に答えてくれました。

小学生たちの楽しそうな様子に、高校生たちが嬉しそうにしたり、ちょっとしたハプニングに困りながらもなんとかしようと頑張ってみたり、普段の様子とは違う生徒の姿を見ることができました。

また、小学生と高校生の交流となる、この小高連携授業、高校生にとっても学びのあるものとなりました。

マレーシアよりようこそ 歓迎式典

11月5日(水) マレーシアの姉妹校であるオールセインツ高校から、6名の生徒さんと2名の先生が研修のため本校を訪問されています。

8月にマレーシアを訪問した本校生徒6名が今回ホストとなり、それぞれの家庭でともに過ごします。

11月6日(木) オールセインツ高校の皆さんの歓迎式典を行いました。

記念品として、本校より暖簾をお贈りし、オールセインツ高校からはオランウータンの人形をいただきました。

そのあと、オールセインツ高校の生徒さんが、マレーシアの民族ダンスを披露してくれました。

訪問団の皆さんは、本校での外国語や芸術、福祉の授業に参加するほか、日本の文化や自然について学ぶための研修も予定されています。

約1週間滞在され、11月11日(火)に帰国されます。

人と自然科 2年生 「草花」 土壌分析

草花に限らず植物の栽培にとって土は非常に大事な要素です。その土は粒子の大きさで「砂」「シルト」「粘土」と分けることができます。

それとは別に空気の部分(気相)と水の部分(液相)と粒子などの部分(固相)の比率も大事だと言われています。それら土の性質を実験的に調べてみるために様々な場所からサンプルを採取してきました。

実験では、採取した土を水に混ぜて粒の大きさや沈殿の様子を観察し、砂・シルト・粘土の割合から土性を判定します。さらに、空気・水・固体の三相分布を調べることで、植物が根を伸ばしやすい理想的な土壌条件かどうかを調べます。

この日は実験に向けて準備を行いました。

人と自然科 3年生 「課題研究」 食虫植物の利用に向けて専門学校訪問

「課題研究」で食虫植物の消化液について研究を進めているチームはより専門的な知識を学ぶために大阪市の分析化学専門学校を訪問しました。

食中植物は園芸植物として親しまれていますが、それ以外の利用についてはまだまだ少ない分野です。そのため、成分を調べ、農業に利用できないかと研究を進めています。

この日は専門学校の先生から成分分析や酵素反応の見方などについてアドバイスを受けました。専門学校の分析実験施設も見学し。最新の分析機器や化学実験設備を間近で見学し、実際に研究を行う学生たちの様子にも触れました。

人と自然科 農業クラブ全国大会の入賞生徒に新聞社の取材がありました!

日本学校農業クラブ連盟が主催する令和7年度全国大会西関東大会で、有馬高校の生徒4人が「農業鑑定競技会」で見事優秀賞に輝きました。

農業鑑定競技は、幅広い分野にわたり、農業に関する知識と判断力を競うものです。有馬高校生は草花・野菜・果樹のそれぞれの分野で、実物や写真をもとにした難問に答えました。

インタビューでは当日に向けた勉強方法や、喜びのコメントなどさ大会に向けてがんばったこと、入賞して以降の話など様々な質問に答えていました。

来年度の後輩たちがチャレンジする番です。はたして連覇ができるでしょうか。

人権講演会「パラスポーツを通して見えてきたこと」

10月29日(水) 5・6時間目に、車いす陸上競技選手の北浦春香さんを講師にお迎えし、ご講演いただきました。

本校の人権教育の一環で、共生社会への理解を促進し、人権意識を高めるためのものです。

三田市在住の北浦さんは、中学生時代に本格的に車いす競技を始められ、これまで3回のパラリンピックに出場されました。

その中で、

①仲間とのつながり

②自分の選択に責任を持つこと

③必要な努力は惜しまない

④支えてくれる人たちへの感謝

⑤有限な時間を後悔しないように過ごすこと

の大切さについて語ってくださいました。

北浦さんがおっしゃった言葉です。

「報われる努力は必ずある。報われない努力も無駄にはならない。」

「障がいがあることは決してマイナスにはならない。人にはそれぞれ楽しみ方がある。」

「Where there is a will, there is a way. (意志あるところに道は開ける。)」

これからの困難な時代を生きる生徒たちの胸にも響いたのではないかと思います。

校内ビブリオバトル選考会・図書委員企画ハロウィンイベント開催しました

10月28日(火)15:40より、校内ビブリオバトル選考会を行いました。

今年は3名のバトラーが参加してくれました。

それぞれ、紹介したい本を持参し、その本の魅力を伝えてくれました。

チャンプ本は、『夏と花火と私の死体』を紹介してくれた2年生のDさんです。

チャンプ本を紹介してくれたバトラーは、12月に甲南大学で行われる県大会に出場します。

ビブリオバトルが終了すると、次は図書委員企画のハロウィンイベントです。

今年は、茶華道部、筝曲部の生徒たちにもお手伝いしてもらいました。

まずは茶華道部指導の下、抹茶を立ててみました。

初めて抹茶を立てる経験をした生徒たちは悪戦苦闘しながらも楽しそうに茶筅(ちゃせん)を振っていました。

その後、筝曲部の演奏を聴きながらのお茶タイムです。

次は、「宝探し」です。

本の間に挟んであるカードを見つけ出します。

みんな必死で探しますが、なかなか見つかりません。

図書室の中を走り回りました。

賞品は生徒たちが作ってくれたブックカバーとしおり(お菓子付)です。

中間考査、オープン・ハイスクールと時間のない中、限られた時間でとても楽しいイベントを企画してくれました。

参加してくれた生徒たちがとてもいい笑顔をしていました。

頑張って企画運営してくれた図書委員、一生懸命発表してくれたバトラーの3名、参加してくれた生徒の皆さん、ありがとうございました。

秋季オープンハイスクール

10月25日(土)、秋季オープン・ハイスクールを開催しました。

初めに、全体会として、夏季休業中にマレーシアを訪問した生徒による研修の報告をさせていただきました。

本校の国際交流の一環であり、来年度はオーストラリアを訪問する予定です。

そのあと、学科別説明会を行いました。

人と自然科では、授業や行事をとおして、「農業を学ぶ」だけではなく、チームワークや危機管理能力など、社会人としての基礎力を「農業で学ぶ」ことを大切にしています。

総合学科では、それぞれが考える進路、興味・関心にそって、6つの系列に属して学んでいきます。それがサイエンス系列、人文・社会系列、グローバル系列、ビジネス系列、看護・医療・福祉系列、保育・栄養系列です。今回も、それぞれの系列で学ぶ生徒が、その魅力を語ってくれました。たとえば、グローバル系列にいる生徒は、もともと英語が苦手だったものの、「英語探究」の授業ではグループワークなどをとおして楽しみながら英語力をつけることができる喜びを語りました。また、看護・医療・福祉系列の生徒は、「社会福祉基礎」で車いすを使うことにより、補助の仕方や声掛けなどについて実践的に学んでいることを紹介しました。

そのあと、中学生は体験授業に参加してくれました。今回は20講座が開かれました。(写真は、左からナチュラルキープ、野菜、化学、下へいって左から数学、工芸、韓国朝鮮語の授業です。)

今回も、本校生徒が中学生の案内・誘導など、積極的に動いてくれました。

今年度最後のオープン・ハイスクールでしたが、多くの方にご来校いただきました。ありがとうございました。

少しでも有馬高校の魅力にふれていただければ、幸いに存じます。

人と自然科2年生 農業先進地見学へ

10月17日(金)に農業先進地見学に行ってきました。

1 兵庫ネクストファームで大規模なトマトの施設栽培を見学。

防疫のため、手洗いとエアシャワーをして、農場へ

100mにも及ぶ大規模な施設栽培

県内のの間伐材を利用した暖房システム

2 農業大学校、兵庫県農林水産技術センターで最先端技術の見学

最新暖房システム 防疫の方法や施設見学 農業大学校の説明

3 パスカル三田で農産物の市場調査

三田の農産物の特徴 集荷・出荷場

2年生で農業の基礎知識もついてきたところで、最先端の知識や技術を目の当たりにし、とても充実した1日となりました。来年の「課題研究」のテーマ設定のヒントになった生徒も多くいたようです。

人と自然科2年「野菜」の授業風景

人と自然科は、農場で実習だけをしているわけではありません。

「野菜」の授業では、野菜の特性や栽培環境について学習します。

今回はさまざまな種について色や形、特徴などのスケッチを行いました。

1学期に学習した「科」の特徴も種の形などに現れます。

少しはっきりしませんが、左から「ハクサイ」「トウモロコシ」「ゴボウ」の

種です。それぞれの特徴を捉えてスケッチをしていきます。

スケッチを基にそれぞれが気付きを発表して終了しました。

10月25日(土)オープンスクールに来られる中学生のみなさん、

来校をお持ちしています。

人と自然科「クラインガルテン」秋冬野菜の収穫開始

今回の「クラインガルテン」は9月に定植したハクサイの収穫とダイコン・カブの

間引き(2回目)を行いました。

今日は、ハクサイやダイコンなどに多く発生する軟腐病と根こぶ病の説明です。

(残念ながら圃場にもぽつぽつと出現しています)

発生しやすい条件と対策方法を写真を使って説明しました。

説明後、圃場に出て実習のスタートです。

今回、収穫したハクサイは通常のハクサイとは少し形状が異なる

タケノコハクサイ(品種名:プチヒリ)と呼ばれる早生品種です。

日頃の管理の成果が出ましたね。

人と自然科「クラインガルテン」稲刈り体験

有馬高校では1年の「農業と環境」の授業で水稲栽培を行っています。

今回の「クラインガルテン」は水田の一部をお借りして、稲刈り体験です。

その前に圃場で栽培しているハクサイの結球についての事前学習です。

有馬高校はもち米「ヤマフクモチ」を栽培しています。

怪我を防止するために順手で稲を持つこと、6株で1束にすることなどの説明を

実演して説明です。

それでは、稲刈り体験の開始です。

今年は畑の後作として栽培しており、また、強風や雨で倒れている稲が

多く苦戦しながら約45分間、怪我もなく、稲刈り体験は終了です。

最後にいつも実習している班での記念撮影です。

毎年、実施して思うことですが、全て機械でなく手刈りをしていた昔の人は

えらかった!と感じる時間でした。

収穫したもち米は11月8日(土)に実施する農業祭で販売する予定です。

オーストラリア訪問団と京都市内研修へ

本日は、本校生徒とオーストラリア訪問団で京都市内研修へ行きました。

最初に訪れた伏見稲荷大社では、日本の宗教や文化、お参りの作法等について、

これまで頑張って練習した英語で説明しました。

次々と聞かれる質問にも、なんとか考えて答えることができ、

オーストラリアを訪問した際におもてなしをしてもらったお返しができました。

嵐山の竹林へ移動し、散策した後は自由行動。

日本らしい雰囲気の中で、日本特有の文化について紹介することで、

本校生徒たち自身が自国の文化について学ぶ機会にもなりました。

順天福星高等学校 オンライン交流(한국 순천복성고등학교 × 일본 아리마(有馬)고등학교 온라인 수업)

한국 순천복성고등학교 × 일본 아리마(有馬)고등학교 온라인 수업

本日(10月6日(月))、韓国朝鮮語Ⅰの授業にて順天福星高等学校とのオンライン交流を実施しました。

7月に本校を訪れてくれた順天福星高等学校のメンバーが、オンライン交流にも参加してくれました。

お互いすでに顔見知りということもあり、すぐに打ち解けることができ、お互いの文化紹介も非常に和やかな雰囲気で実施できました。

有高生は、学習した韓国語表現を用いた寸劇を披露しました。

順天福星高校からは、韓国で調べた日本の料理や学校文化で興味のあることについて披露してくれました。

お互いの発表後の自由トークも盛り上がり、有高生にとっては韓国についてさらに身近に感じることができるとても貴重な機会になりました。

ウィンマリー・ハイスクールから ようこそ

10月2日(木) オーストラリアのウィンマリー・ハイスクールから、14人の生徒と4人の先生が到着されました。

生徒たちは、それぞれのホスト・ファミリーのもとへ、先生方は宿泊先のホテルへ向かわれました。

10月3日(金) 本校において、歓迎式典を行いました。ウィンマリー・ハイスクールより記念品をいただき、

本校からも記念品として、のれんをお贈りしました。

このあと、本校の生徒の案内により授業を見学され、15時45分より1時間程度、清陵会館において歓迎パーティーが

催されました。本校生徒も多数参加し、英語で話しながら楽しく交流しました。

この後5日間、ウィンマリー・ハイスクールの皆さんは、ホストファミリーのご家族との交流や奈良・京都での

研修で過ごされます。

本校の国際交流の一環としてお知りおきくだされば幸いです。

人と自然科野菜班 ダイコンの種まき

野菜班3年生でダイコンの種まきを行いました。

ダイコンは奈良時代から栽培されており、根の形や大きさ・色など

さまざまな種類があります。

今回は、地方野菜である「源助大根」「聖護院大根」「桜島大根」と

ちょっと色などが珍しい「紅三太」「ビタミン大根」「紅心大根」などの

種まきを行いました(天気や授業の都合で予定より遅い種まきになって

しまいました・・・)。

まずは、畝にどのダイコンを種まきするか配置していき、種まきする場所に

くぼみをつけます。

配置が決まれば種まきの開始です。

深さに注意して1穴に2粒ずつ種をまいていきます。

最後に目印となるもみ殻燻炭を散布して終了です。

このちょっと変わったダイコンの生育状況は、またお知らせします。

人と自然科「クラインガルテン」実りの秋を目指して

2学期の授業も4回目、ようやく日中も涼しくなり実習がしやすい環境になりました。

今回はダイコンの間引きと追肥を行いました。

まずは、今回の実習の説明です。ダイコンは1か所に3粒播き、3粒発芽している箇所を

2株にします。『生育の最も悪いもの、害虫に食べられているものを除いてください』と

説明して実演です。

どれを残すか、よく見て間引きを行っていきます。

間引き終了後は、ハクサイ・ブロッコリー・カリフラワー・ダイコンに追肥を

行います。収穫までに数回、追肥を行って株の充実を目指します。

併せて、土の表面を軽く耕す中耕と、株が倒れないように土寄せも行います。

今のところ、病気や害虫の被害もなく、順調に育っており一安心です。

中国語講座

本日も、いつもお世話になっている中国語のネイティブ講師の先生の授業でした。

2週間に1回程度、2時間みっちり中国語のご指導をいただいております。

今日は道案内を中国語でしようということで、実際に身体を動かしながら、身振り手振りで表現を習得します。

中国語講座では、この他にも例年料理体験やお茶試飲会など、たくさんの体験授業を実施しています。

ひょうご里山・里海国際フォーラム ポスターセッション参加

令和7年9月28日(日)に県立兵庫津ミュージアム「ひょうごはじまり館」で『ひょうご里山・里海国際フォーラム』が開催されました。

高校生による里山・里海に関するポスターセッションがあり、兵庫県下から12校19チームが集まりました。

本校からは人と自然科の学校設定科目「地域自然保護」を選択している生徒が参加し、里山に対する若年層への意識調査結果やこれまでの有馬富士公園との連携授業で実施した「里山管理」や「夢プロジェクト」について発表しました。

この日に向けてポスターの製作、発表練習に放課後遅くまで取り組んできて、その成果を存分に発揮して堂々とプレゼンテーションを行いました。

他の生徒のポスターも見て、刺激を受けていました。

また、国際フォーラムにも参加し、講演会も聴講してきました。兵庫県川西市黒川の里山林の事例や地球規模での脱炭素に向けた取り組みについて学ぶことができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。

人と自然科 野菜班の実習風景「タマネギの種まき」

3年野菜専攻班の実習でタマネギの種まきを行いました。

タマネギは9月に直接、露地に種まきを行い、その場所で11月まで管理をします。

11月に大きくなった苗を抜き取り、栽培圃場に植え付けて栽培管理を行います。

「タマネギの種?」想像しにくいかもしれませんが、種は写真のような黒い種です。

土と同じような色でかつ小さい種なので慎重に播きます。

種まきをした後に、雑草の発生防止のために、もみ殻燻炭を覆土の代わりに

行います。

発芽したあと、間引きや追肥などを行う予定です。

なお、「タマネギの苗はありますか?」と問い合わせの連絡をいただくこと

がありますが、場所の都合上、学校栽培用分の苗しかありません。ご了解ください。

「最幸の体育大会」に向けて

9月26日(金)、体育大会を実施しました。

テーマは、「有高生全員集合! 最幸の体育大会!」です。

選手宣誓では、生徒代表が、全力で競技を行うことを力強く述べてくれました。

午前の部では、予行で行われた100mリレー、女子400mリレー、男子800mリレーの決勝のほか、障害物競走、綱引きの予選が行われました。とても盛り上がり、特に綱引きでは熱戦が繰り広げられました。

午後の部では、部活動対抗リレー、台風の目(4人が横に並び、1本の長い棒を持って走る競技)、予行で行われた男女混合リレーの決勝、綱引きの決勝、大縄跳びなどが行われました。大縄跳びでは、クラスで声をかけながら、心を一つにして1回1回を懸命に跳んでいました。

総合優勝は、3年6組 準優勝は、3年1組 3位は1年5組でした。

曇天で、途中少し雨も降る状態でしたが、生徒の熱気は衰えることなく、最後まで懸命に取り組んでくれました。

また、保護者の方にも多数ご来場いただきました。お忙しい中、ありがとうございました。

体育大会 予行について

9月24日(水)、体育大会の予行を実施しました。

100mリレー・女子400mリレー・男子800mリレー・男女混合リレー・綱引き それぞれの予選を行いました。

また、本番に向けて、大縄跳び、台風の目(4人が横に並び、1本の長い棒を持って走る競技)の練習を行いました。

クラス一丸となり、本番さながらの熱気に満ちていました。

進行にあたっては、生徒会役員、運動部、放送委員会の生徒たちが、積極的に動いてくれました。

9月26日(金)、体育大会を実施します。(雨天の場合は、30日(火)に延期します。)

保護者、在校生のご家族の方は来校していただけます。平日ではありますが、ぜひお子様の頑張る姿に声援をおくってくださればと思います。

人と自然科 秋の農業祭に向けて植え付けです

人と自然科のビックイベント「秋の農業祭」今年は11月8日(土)に開催

します(詳しくは今後HPにて掲載します)。

農業祭で販売する野菜の植え付けが2学期開始とともにスタートです。

まず、9月11日(木)前日までの大雨で田んぼのような畑で植え付けです。

いつもは手際よく実習する3年生も悪戦苦闘です。

2時間かかり、ダイコンの種まき、ブロッコリー・ハクサイ・キャベツの

植え付けが終了しました。

次いで、9月18日(木)ビニールハウス内でセルリーの植え付けです。

少し、浅めに植え付けるのがこつです。

2時間の「総合実習」と放課後の農場当番で植え付けを完了しました。

人と自然科「クラインガルテン」サツマイモを収穫しました

2学期になり、クラインガルテンの授業も3回目です。

朝晩は幾分涼しくなりましたが、日中はまだまだ暑い日が続きます

(今年は何度もこの言葉を使っています・・・)。

今年は5月21日(水)に植え付けをしましたが活着が悪く、6月4日(水)に

再度、植え付けを行いました。高温・少雨傾向の夏、大きくなっているか心配です。

本日は、植え方によるサツマイモの肥大や数の違いについて説明をしてくれました。

心配していましたが、まずまずの出来具合でした。一安心です。

夏休みの農場当番で水やりをしてくれた生徒たちに感謝です!

人と自然科 農業クラブ「ひょうごまちなみガーデンショー」アグリハイスクールガーデンの設置

毎年、明石公園で開催される「ひょうごまちなみガーデンショー」では

県下の農業高校が様々なミニ庭園をつくる「アグリハイスクールガーデン」のコーナーがあります。

今年の有馬高校のテーマは「箱庭庭園」で枯山水をイメージした庭園をつくりました。

額縁の見える一枚の絵のように竹垣や景石・照葉樹を使って日本の侘び寂びの景色を表現しています。

まちなみガーデンショーは9/21(日)~28(日)までの開催です。

明石公園のホームページ(https://hyogo-akashipark.jp/gardenshow2025/)からも確認することができます。

お出かけはぜひ明石公園へ!

人と自然科「クラインガルテン」2学期の授業が開始です

9月になり2学期の授業も開始です。

第1回目は9月3日(水)に担当圃場のうね立て、整地などを

実施しました。今回は、1人約3.5mを担当します。

第2回目は9月10日(水)、種まきと苗の定植です。

今回は、生徒が種の性質と覆土について説明しました。

説明後、いよいよ実習の開始です。植え付ける苗は、

ハクサイ3株3品種、ブロッコリー&カリフラワー3株3品種、

ミズナ、シュンギク、中国野菜であるタアサイ、合計11株です。

苗の間隔に注意して植えていきます。

次にダイコンとカブ、4品種の種まきです。

最後に水やりをして終了です。

今回の野菜は10月下旬から11月に収穫できる予定です。

2学期も受講生と生徒で協力して楽しく野菜づくりを

していきましょう!

人と自然科 3年生 「植物バイオ」 目指せ!ブドウの野生酵母採取

人と自然科で収獲したブドウはすべてが販売できるわけではありません。

そういった廃棄せざるを得ないブドウの活用を目指して酵母の採取を目指しました。

あらかじめ集めておいたブドウをつぶし、果汁を取り出します。

これをビーカーに移して袋をかけ、暖かい場所において発酵するのを待ちます。

発酵がうまくいくと炭酸ガスが出て袋が膨らむので一見でわかるようになります。

はたして「人自オリジナル酵母」は取れるのでしょうか。

人と自然科 バナナとパパイヤが順調です!

今年度にはいって3度目のバナナの花が咲いてます。

2回目に咲いた株は順調にバナナが実ってきており、

3回目の花も順調に開花をしています。

はたして秋の農業祭で販売ができるのでしょうか、

あるいは校外のイベントで販売されるのでしょうか。

生徒も先生もワクワクしながらバナナを眺める毎日です。

そして、春に定植した屋外栽培のパパイヤも順調に育ってきました。

春に植えた時は30センチに満たないちいさな苗でしたが、あっという間に大きくなり、今ではどの生徒よりも大きな株になっています。

果実も8月からめきめき大きくなっており、今ではお弁当箱くらいのサイズにまで果実が成長しています。

果実は完熟させない「青パパイヤ」として販売します。

青パパイヤは栄養価が高く、酵素を多く含んでいるので美容や健康維持にぴったりです。

美容や健康維持にぴったりです!

校外イベントや秋の農業祭でたくさんの人に楽しんでもらえればと思っています。

人と自然科 都市農業インターンシップin淡河「神戸リリィ」産地

神戸市北区の淡河町は新鉄砲ユリの産地として知られています。

品質の良さから多くの公的な行事などに使われているそうです。

そんな兵庫が日本に誇るユリの産地でインターンシップを行いました。

収獲したユリを等級ごとに分け、調整、出荷にむけてラッピングまでを行いました。

普段の実習とは違うのでなれない点もたくさんありましたが、地域の特産や、実際の農家の大変さを体験的に学ぶことのできる実習期間となりました。

2学期スタート

9月2日(火)、2学期始業式を行いました。

本校は、9月1日(月)が創立記念日であり、他校より1日遅れのスタートとなりました。

始業式に先立ち、ALTの先生の着任式を行いました。7月で離任されたメリッサ先生の後任として着任されたエマ先生から英語での挨拶をいただきました。(写真左)

始業式では、校長が本校の沿革について述べたあと、来年度の130周年に向けて、今の1・2年生には自覚をもって生活するよう話がありました。(写真中央)

そのあと、7月31日(木)から8月8日(金)にかけてマレーシアで研修を行った生徒から、研修について報告がありました。現地の方たちとの文化交流を通して、自分たちの文化について見直す、よいきっかけになったようです。(写真右)

9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続きます。どうぞご自愛くださり、今後も生徒たちをあたたかく見守っていただければと思います。

人と自然科 ブドウの販売

総合学科3年生向けにベリーAの販売を行いました。

1・2年生に向けては8/27(水)9:00から販売を行いますので是非ご賞味ください!

人と自然科 農業クラブ近畿大会&結果発表!

農業クラブの近畿大会が奈良県で開催されました。

7月の県大会で優勝した発表競技の生徒が全国大会への切符をかけて火花を散らします。

本校からは意見発表(スピーチコンテスト)の分野Ⅲ類での出場となりました。Ⅲ類は資源活用や地域振興に関する内容の意見を発表するグループです。

近畿各府県の代表選手とあって、いずれの高校も強敵ばかりでしたが、本校生徒も日頃の練習の成果や友人、家族、先生、たくさんの大切な人の応援を受けて見事に優秀賞を勝ち取ることができました。

他の兵庫県代表の生徒達も全て入賞することができました。

人と自然科 3年生「課題研究」食虫植物の有効活用に向けて

課題研究の一環として食虫植物の研究を行っています。特にウツボカズラの消化液の有効利用とモウセンゴケの農業利用ができないかと研究を行っています。

しかし、学校で研究を行うには材料の限界があるので日本随一の食虫植物のコレクションを誇る「県立フラワーセンター」の土居寛文先生に相談に伺いました。

土居先生自慢のコレクションや食虫植物に関する話、研究の実際等多岐にわたるお話を伺うことができました。

実験サンプルの採種にも協力していただき、食虫植物の研究が一気に進む期待が膨らみました。

マレーシア短期研修⑧

姉妹校で過ごす最終日は、それぞれが準備してきた日本文化紹介から始まりました。

折り紙、けん玉、あやとりを英語で説明して一緒に遊べるよう準備してきた成果もあり、マレーシアの生徒にとても楽しんでもらうことができました。

その後、お別れセレモニーを開催してもらいました。各校校長のスピーチから始まり、マレーシア生徒代表による交流報告等がありました。全参加生徒によるスピーチでは、非常に気持ちのこもった言葉に心を動かされました。

ランチを共にし、コタキナバル空港へ。最後まで名残惜しい気持ちはありましたが、次に日本へお迎えするまでのお別れです。再会を誓い、日本に向けて出発しました。

マレーシア短期研修⑦

今日は早朝から登校し、オールセインツの授業に参加させていただきました。

セッション1はマレーシア伝統のバチックアート体験でした。現地の生徒に教えてもらいながら、キャンバスに色とりどりの絵の具で色付けしました。

セッション2はマレー語の授業に参加しました。マレーシアの遊び、言語、地理、服装などを説明してもらった後は、実際に一緒に遊びを体験したり、試食させてもらったりしました。

セッション3は調理実習でした。カラフルな料理や多民族国家ならではの食事をいっしょに楽しみました。

マレーシア料理の特徴は、いろいろなものにココナッツミルクをいれるということのようです。小麦粉とココナッツミルクを混ぜて作るクレープのようなものと、マレーシアおよびインドの味がミックスされたカレーを一緒に食べることは日本では滅多にできない体験でした。

午後からはKota Kinabalu Wetlandというマングローブ林へ研修に行きました。マングローブの生態系がいかにユニークで、貴重な存在かということを間近で感じることができました。

人と自然科「目指せ!アーク溶接のスキル獲得」

学校でも機械の授業はありますが、本格的なアーク溶接等を学びたい生徒たちを中心にアーク溶接の講習が行われました。

最初の1日目は校内で講習を行いました。

アーク溶接に必要な器具や手順な、安全管理についての話を聞き、アーク溶接について学ぶことができました。

2日目は教習所での実技試験です。

実際に防護面をかぶり、火花が飛び散るなかでアークを起こす練習を行いました。

最初はぎこちなく行っていましたが、何度が行ううちに安定して行うことができました。

最後は実際の金属を使って2種類の金属板をアーク溶接で接着する実習でした。4人1組となって協力して1つの金属を溶接することができました。

この経験をきっかけに農業や機械に関する幅広い技術知識を身に着けた生徒に成長するのを楽しみにしています。

マレーシア短期研修⑥

今日は朝6時に学校で集合し、バスに乗ってコタキナバル山に向かいました。

コタキナバル山(標高4,095m)は世界遺産に指定されており、ボルネオ島の自然を体験できる美しい場所です。

天候にも恵まれ、しっかりと頂上まで見ることができました。これほど綺麗に見れるのは運が良いらしいです。

記念撮影の後は、牧場へ。

施設見学では日本から輸入された機械も紹介されたり、牛や山羊に餌をあげたり、非常に盛り上がりました。

その後に訪れた植物園では、ガイドさんの英語での解説に苦戦しながらも、ボルネオ固有の食べられる植物や野生のバナナ、食虫植物や動く花等ユニークな植物について知ることができました。

マレーシアのバディとの会話も楽しみながら、コタキナバル山への校外研修を満喫しました。

マレーシア短期研修⑤

今日は姉妹校への登校初日でした

6時30分に登校し、7時からの全校集会に参加しました。

オールセインツの校長から歓迎のスピーチをいただいた後、本校校長と派遣生代表がスピーチを行いました。記念品の交換も行い、温かく受け入れていただきました。

その後、マレーシアの教育の説明や、学校見学、Form5(セカンダリースクールの最終学年)が取り組んでいるPBL(研究プロジェクト)発表会に参加させていただきました。

日本とは全く異なるシステム、文化、精神に驚くと同時に、多くの生徒が非常に熱心に活動している姿に感銘を受けました。

本日は、2年前に有馬高校を訪れたオールセインツOBのみんなも駆けつけてくれました。2年前の研修メンバーはお互いにいまも連絡を取り続けているようです。良い友好関係が築けているなによりの証拠です。

午後からはバドミントン交流に参加して、楽しい時間を過ごしました。

マレーシア短期研修③

今日は土曜日ですが、国全体でクリーニングデーと定められているようで、オールセインツの生徒や先生方は学校の清掃活動に参加されていました。

有馬高校の生徒も登校し、清掃活動に参加した後、KDCAという地元民族の文化を紹介する施設を訪れました。

マレーシアの中でもボルネオ島では、土着の民族出身の方が多く暮らしており、かつては100以上の民族がいたそうです。

その中でも代表的な民族の住居や音楽、食文化を体験しました。

お昼からは各ホストファミリーと週末を過ごします。良い週末を!

マレーシア短期研修②

朝7時にホテルで朝食を取り、専用車にてクアラルンプール国際空港に戻ってきました。道中、急速に発展するマレーシアの様子を車から見ることができました。

お昼の便で、いよいよコタキナバルに向かいます。

ゲート変更や40分程度の遅延もまりましたが、無事に目的地に到着。

到着後、これから1週間お世話になるホストファミリーとご対面。これからよろしくお願いします。

農業クラブ県連盟大会in西播大会の結果!

農業クラブ県連盟大会in西播大会が行われました。

有馬高校人と自然科の結果は以下のとおりです。

意見発表会(学校での学びや様々な体験をとおして感じた意見を7分以内で発表する競技)

分野Ⅱ類(国土保全・環境創造)優秀賞 3-1 T.Y

分野Ⅲ類(資源活用・地域振興)最優秀賞 3-1 S.A(近畿大会出場)

農業鑑定競技会(農具や機械、植物の病気害虫など、農業に関する知識を競い合う競技)

分野果樹 最優秀賞 3-1 K.N

優秀賞 3―1 O.Y

分野草花 最優秀賞 3-1 U.A

優秀賞 2-1 Y.K

優秀賞 3―1 M.R

分野野菜 優秀賞 3―1 H.H

優秀賞 3―1 K.K

1学科1クラスしかない少数ながら精鋭ぞろいの人と自然科。他の大規模農業高校に負けず劣らずの素晴らしい戦いでした。

意見発表では他の高校を抑えて2名が入賞を獲得しました。特にⅢ類では最優秀賞に輝くこととなり、8月20~21日に奈良県で開催される近畿大会の切符を手にしました。

農業鑑定競技ではまさかの7名の生徒が入賞を果たしました。農業鑑定での上位入賞者は全国大会への出場となります。

秋の全国大会に向けて、日々努力を積み重ねて栄光を掴み取ってほしいです。

マレーシア短期研修①

本日、6名の生徒が9日間のマレーシア短期研修へ出発しました。

朝7時、関西空港に集合し、チェックイン・出国審査を済ませ、いざマレーシアへ向かいます。

偶然にも、2年間お世話になったALTのメリッサが帰国する飛行機と搭乗時間が5分違いだったこともあり、最後のお別れをしてからマレーシア航空MH053に搭乗。初海外という生徒もたくさんおりますが、みな元気に出発しました。

夕方にクアラルンプールに到着し、ホテルへ向かいます。到着直後から熱帯の森が広がり、いよいよ海外に来たなという気持ちになります。

夜はクアラルンプールの繁華街であるブキッビタンで夕食をとりました。英語と身振りでなんとか注文した異国情緒溢れる食事はどんな味だったでしょうか。

今晩はホテルでゆっくり休んで、明日いよいよ目的地であるコタキナバルに向かいます。

夏季オープンハイスクール

7月29日(火) 第2回オープンハイスクールを開催しました。

大変暑い中、たくさんの中学生、保護者の方にお越しいただきました。

また、本校在校生もスタッフとして、朝早くから準備や誘導にあたってくれました。

人と自然科は、午前8時30分から説明会を開始しました。参加された皆さんは、熱心に聞き入っていらっしゃいました。

そのあと農場に移動し、いちごやブルーベリーの収穫、フラワーアレンジメントなどの体験授業に参加しました。

暑い中でしたが、皆さん興味津々で取り組んでいました。また、在校生も「先生」として中学生の指導にあたっていました。

総合学科は、9時30分よりスタートしました。「有高は最高」という校長のアピールより始まり、総合学科の学びと

国際交流について説明をさせていただきました。

体験授業では、国語、地歴公民、数学、理科、外国語、保健体育、芸術、家庭、福祉などの多種多様な20の授業が開講されました。(写真は、左から生物、韓国語、英語の授業です。)

座談会では、在校生が学校での学びや修学旅行などの紹介しながら有馬高校の魅力について、語りました。

中学生の皆さんに、少しでも本校 人と自然科・総合学科に魅力を感じてもらえると、喜びに堪えません。

ご来場いただきました皆様、ありがとうございました。

次回は、10月25日(土)に開催予定です。申し込みなどについては、ホームページをご確認ください。

よろしくお願いいたします。

人と自然科 野菜班 夏休みの実習風景

7月22日(火)本日より夏休みの実習がスタートしました。

夏休みの実習は「総合実習」の授業の一環として行っているものです。

本日、野菜班では、3年生3人・1年生4人が実習を行っています。

1年生は1学期に栽培したトウモロコシの片付けです。

1株ずつ、スコップで抜き取っていきます。根がしっかりと張っているので

かなり大変な実習です。秋からはダイコンとハクサイ栽培をします。

楽しみですね。

3年生は1学期の間、担当で管理していたオクラやピーマン、ナスなどの収穫です。

オクラも取り忘れて数日経つと、こんなに大きくなってしまいます。

採り忘れがないように注意して収穫します。(上が標準サイズ、下が取り忘れです)

収穫物は自分たちで計量・袋詰めをして販売をします。

重さに違いがないように、傷んでいるものがないかチェックしながら

袋に詰めていきます。

酷暑のなかでの実習でしたが、1年・3年ともによく頑張ってくれました。

7月29日(火)の夏季オープンハイスクールに参加する中学生のみなさん、

野菜班では「トマトの糖度測定」「秋野菜の種まき」を3年生の先輩が優しく

指導します。楽しみに待っています!

人と自然科「クラインガルテン」1学期の授業終了です

例年にない梅雨明けの早さ、何度か雨も降りましたが水不足の圃場、野菜の生育も

心配していましたが、順調に収穫が進んでいます。

※写真はオクラの花、ハイビスカスと同じ仲間で花はそっくりです。

1学期に行う授業も本日(7月16日(水))で最後です。蒸し暑いなか、自分の担当区域

の収穫、下葉とりなどの管理を行っていきます。

ピーマンは連日の暑さと水不足で一部分が変色してしまいました…。

今年は、カラスやアライグマなどの被害もあまりなく、1学期を終える

ことができました。

7月29日(火)の夏季オープンハイスクールに参加される中学生の皆さんも

機会があれば「クラインガルテン」の圃場を見に来てくださいね。

人と自然科 1年生 農業と環境「幼稚園とスイートコーン収獲体験」

4月から種まき、植え付けと大事に育ててきたスイートコーンもいよいよ収獲です。

6月以降の高温と早々終わってしまった梅雨の影響が心配でしたが、無事に収獲を迎えました。

収獲体験で北摂第一幼稚園の園児たちと一緒に収獲体験を行いました。

生徒たちも安全に気を付けながら、元気いっぱいの園児と一緒に楽しく収獲体験を行いました。

短い時間ではありましたが、お互いにすてきな時間となりました。

人と自然科 1年生 上級学校訪問「龍谷大学農学部の見学」

普段、校内で農業を学ぶ「人と自然科」の生徒たちが、龍谷大学の農学部キャンパスを訪問しました。

大学では講義としてイシクラゲに関する最新の研究報告を聞き、自然環境や食品への応用に興味を深めました。

また、大学で学ぶ卒業生との座談会では、進路選択や大学生活についてのリアルな話を聞き、多くの刺激を受けました。

キャンパス内の高度な分析機器や実験室、最新のスマート農業技術を使った栽培農場も見学しました。

訪問を通じて将来の学びの場としての具体的なイメージを持つことができる貴重な体験となりました。

人と自然科 「PILLAR2025さんだチャレンジャーズアワード授賞式」

様々なジャンルにおいてがんばって活動している三田市ゆかりの人を表彰する「さんだチャレンジャーズアワード」に本校3年生のフラワーアレンジメント部の生徒が選ばれました。

第20回NFD全国高校生フラワーデザインコンテスト金賞・文部科学大臣賞が評価されました。

緊張の中、受賞の喜びについてのスピーチも堂々と行いました。

今までの努力が評価された瞬間でもありました。

命を守る 避難訓練

7月10日(木)、今年度第1回目の避難訓練を実施しました。

今回は、火災の発生を想定し、担任の誘導により教室から避難場所まで移動するものでした。

避難後、暑い中であったため、三田市消防本部の方に簡潔に講話をしていただきました。命を守るために、

〇避難経路がわからなくても、「避難誘導灯」を頼りにしていけば、必ず逃げられる。

〇無事避難できれば、もとの場所には戻らない。

この2点を強調されました。

最後に消火器訓練を行いました。水消火器を使用して、職員が訓練にあたりました。

暑い中でしたが、生徒たちは整然と、職員の指示にしたがって動いてくれました。

また、職員も、いざというとき、どのように動けばよいか、改めて振り返ることができました。

今後も、生徒・職員 ともに防災への意識を高め、命を守るために、実践的な防災教育を実施してまいります。

ご協力いただきました三田市消防本部に、お礼申し上げます。

家庭科 ふれあい保育 やよい幼稚園

6月26日(木)1・2限、家庭科では、2年次生の「保育基礎」の時間に、やよい幼稚園の園児の皆さんを有馬高校に招待し、ふれあい保育体験を行いました。

やよい幼稚園では、有馬高校出身の卒業生が教員として活躍しておられます。

あいにくの雨で大温室へのお散歩は中止となりましたが、清陵会館研修室で歌やゲームを楽しみました。

園児の皆さんとの交流を通じて、「保育」について実践的に学ぶことができました。

園バスのお見送りでは、正門を出るまでずーっと手を振ってくれる園児の姿に感動

「保育者になる!」という思いが更に強くなったのではないでしょうか。

やよい幼稚園の先生方、貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

人と自然科「クラインガルテン」収穫!

「クラインガルテン」の夏野菜も収穫!がやってきました。

収穫と並行して枝の管理や鳥害対策も欠かすことのできない管理

です。

本日は受講生の方と一緒に、実習サポートしている生徒で収穫記念の撮影です

(撮影はクラインガルテンメンバーの写真部部長・副部長の協力です)。

それぞれ、担当区域で採れたナスやピーマン、クウシンサイをもっています。

今年は今のところ、病害虫や鳥獣被害もなく順調です。

また、今年は昨年度の生徒の意見から2年振りにブドウ栽培も行っています

(今まで紹介できていませんでした・・・。)今回は、「房の形を良くする」

「裂果や脱粒を防止する」を目的とした摘粒を行いました。

今日は非常に蒸し暑い1日でした。皆さん、お疲れさまでした。

人と自然科 2年生 フローラルアート「フェザーリングのマスターに向けて」

フラワーアレンジは緑のテープを使って草花の形をコントロールするテーピングと針金を使って自由に形を変えるワイヤリングの2種類の技を基本として使います。

前回まではごく簡単な「茎や葉の延長」として2種類の技を使っていましたが、今回はワンランク上の「フェザーリング」という技に挑戦しました。

カーネーションを分割し、1輪として独立させることで様々なサイズのカーネーションを再構築できる技ですが、バランスが悪くなったり散らばってしまったりと簡単にはできません。

最初は悪戦苦闘していましたが、何度か練習を繰り返して会得することができました。

まだまだアレンジマスターへの道のりは遠いですが、楽しみながら身に着けていきたいです。

人と自然科 3年生 植物バイオ「目指せ!野生酵母の採種」

バイオテクノロジーの分野として微生物に関する内容ははずすことのできない内容です。

微生物の培養を行うために有馬高校で収獲したジャガイモのうち、

傷のあるものを培地の成分として使用しました。

それを使った培地に校内の植物からどんな微生物が採種できるかを調べる実験を行いました。

うまく酵母菌が採種できれば「有高酵母」で発酵の実験やパン作りができるかもしれません。

人と自然科 3年生 地域自然保護「有馬富士公園の里山について」

有馬富士公園での里山管理について現場で学習を行いました。

最初は目をつぶって風や音を感じ視覚以外の五感で自然を感じる大切さを学びました。

風が吹いていたので葉擦れの音や鳥の鳴き声など様々な自然の音を感じました。

その後、山道に隠されたたおもちゃを探し出すゲームを体験し、

集中してものを見る大切さを学びました。

山に入ってシカやイノシシの痕跡を見つけたり、

野生動物との共生の難しさを目の当たりにしました。

最後に里山管理としてササ刈りを行いました。

暑い日の実習でしたが、たくさんの学びがありました。+

人と自然科 1年生 農業と環境 「田植え実習」

いよいよ三田市内でも5月下旬から田植えがスタートしました。

1年生も恒例の田植え実習を行いましたが、

1回目の田植えは折からの雨によりあえなく中断となりました。

3列ほど植えられた田んぼを見ながらリベンジマッチを期待していました。

2回目はすっかり晴れてむしろ暑いくらいの晴天になりました。

スイートコーンの管理と並行して田植えを終えることができました。

普段使わない「ぬかるみを歩くための筋肉」を使って

すっかりくたくたになっていましたが、無事に今年度の田植えを終えることができました。

秋の収穫が楽しみです。

家庭科 人と自然科「フードデザイン」授業協力

6月2日(月)3・4限人と自然科「フードデザイン」の授業で、辻調理師専門学校より講師の先生に来ていただき、「有馬の野菜を使った西洋料理実習」を開催していただきました。

***MENU***

・茄子のパスタ「給料日前のチーズ」添え

・レタスのクリームスープ

・茄子のチョコレートケーキ

榊先生の楽しい説明と小野先生の手際のよいサポートのお陰で、有馬の野菜を使ったお料理が並びました。

日頃実習で育てている野菜を美味しく食べることや、栄養価を考えて調理することなど、沢山のことを教えていただきました。先生方、ありがとうございました!

また、放課後は、飴細工の実習を行っていただき、3名の生徒が参加し美しい飴の花を製作していました。

つやのある美しい飴細工に仕上げるには、飴の特性を理解することが重要です。時間が経つと溶けてしまうので、乾燥材が入ったケースに入れて大切に持ち帰りました。

製菓にも様々な専門分野があります。興味がある人は、是非さまざまな学校のオープンキャンパスに参加して、進路選択に役立ててください。

「友情共創」有高祭

6月12日(木)、13日(金)の2日間にわたり、本年度の文化祭「有高祭」が開催されました。

両日とも、午前中はステージ発表を全員で鑑賞し、午後は露店・食品バザーや展示などを行いました。

ステージでは、3年生各クラスが、一丸となって力のこもった演劇を披露しました。また、筝曲部は快い音色で、「音楽Ⅱ」選択者は軽快な演奏で、演劇部は迫真の演技で、皆を楽しませてくれました。

2年生は各クラスで露店を出し、皆が汗を流しながら、店の運営に励んでいました。両日とも、長い行列ができる大盛況でした。(写真は、やや落ち着いたときに撮影したものです。)

1年生は、各クラスで展示を行いました。訪れる人が皆で楽しめるよう、創意工夫を凝らしたものでした。

また、文化部(書道部、写真部、美術工芸部、ESS、マンガ・アニメーション部、家庭クラブ、茶華道部、科学部)が日頃の活動の成果を展示の形で発表したほか、図書委員会も映画の上映などを行いました。

有高祭の締めくくりは吹奏楽部の華麗な演奏。

会場中がその世界にひきこまれていました。

閉会式において、ステージ、露店、展示、クラス旗の審査結果が発表されました。

〈ステージ 3年生の演劇〉最優秀賞 3年1組 優秀賞 3年5組

〈露店・食品バザー〉 最優秀賞 2年6組 優秀賞 2年3組

〈クラスでの展示〉 最優秀賞 1年6組 優秀賞 1年4組

〈クラス旗〉 最優秀賞 3年2組 優秀賞 2年4組

梅雨入りが発表された中、心配していた天気も晴天に恵まれ、無事に終わることができました。

防犯対策のため、入場は生徒の保護者・兄弟姉妹の方、卒業生などに限りましたが、多くの方にご来場いただきました。ご多用のなか、足をお運びくださり、ありがとうございました。