学年・専門部

人と自然科 農業クラブフラワーアレンジメント班の生徒がゆずりは賞(教育長表彰)受賞

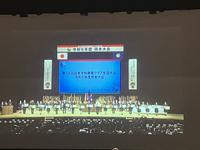

11月17日(金)兵庫県公館にて、令和5年度第1回ゆずりは賞表彰式が行われ、本校人と自然科3年生 農業クラブフラワーアレンジメント班の生徒、S.Yさんが授賞式に出席しました。

兵庫県が設定している「ゆずりは賞」は、スポーツや芸術・文化などの各分野において全国大会、国際大会などで優秀な成績をおさめ、多くの児童や生徒などの模範となるような立派な行いをした個人や団体を兵庫県教育長が表彰し、その功績をたたえる賞で、昭和40年に始まり、50年以上の長い歴史を持つ伝統ある賞です。

今回受賞したS.Yさんは、授業でフラワーアレンジメントを学び、さらに農業クラブフラワーアレンジメント班で技術を高め、第18回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストにて金賞・文部科学大臣賞を受賞した生徒です。

第18回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストにて文部科学大臣賞他受賞しました・・・に関する記事はこちら

有馬高校人と自然科の特色ある学びの一つがフラワーアレンジメント。カリキュラムの中にも2・3年生の選択科目で学校設定科目「フローラルアート」を設けており、フラワーアレンジメントについて集中的に学ぶことができます。

3年生フローラルアートで行われているチャレンジ教室「ラウンドアレンジメント」の制作に関する記事はこちら

そしてフラワーアレンジメント技術をさらに高めたい生徒は、農業クラブフラワーアレンジメント班に所属。放課後や休日にも活動を行い、身につけた技術を活かして、農業祭や地域イベントでのアレンジ体験、地域の装飾活動を行っています。

先日開催され、フラワーアレンジメント体験も行われた令和5年度秋の農業祭に関する記事はこちら

アレンジ体験を開催した、第2回フラワータウンフェスティバルに出展しました・・に関する記事はこちら

フラワーアレンジメントで装飾した、10月の県庁緑化を有馬高校が担当しています・・に関する記事はこちら

また今回のような全国大会規模のコンテストにも挑戦し、毎年優秀な成績を収めています。先日も同じくフラワーアレンジメント班に所属している生徒が、第33回全国産業教育フェア福井大会 第22回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストにおいて兵庫県代表選手に選ばれ出場し、見事銅賞を受賞しました。

第22回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに兵庫県代表として出場 銅賞受賞 に関する記事はこちら

さらにフラワーアレンジメントの国家資格であるフラワー装飾技能士の資格取得にも挑戦し、今年度も受賞した生徒を含む3名の生徒が2級に、1名の生徒が3級に合格しています。

夏季休業中資格取得第4弾 国家資格フラワー装飾技能士に挑戦しています・・に関する記事はこちら

S.Yさん。3年間受賞にふさわしい努力を続けてきましたね。ゆずりは賞受賞、本当におめでとうございます。

中学生に皆さん。あなたも人と自然科に入学し、先輩と一緒にフラワーアレンジメント技術を楽しく習得し、活躍してみませんか。お待ちしています。

人と自然科 クラインガルテン11~収穫の日々~

11月、クラインガルテンも収穫の日々を迎えています。

秋になっても、高温続きで例年より少し遅れての収穫です。

(なんとなく、温度が高いと収穫が早そうですが・・・実はある一定の

低温も大切になってきます。)

ハクサイを収穫するのは鎌や包丁を使って行います。さすが3年、慣れたもの

です。

カリフラワーやブロッコリーもたくさん収穫できました。ちなみに普段、食べて

いる部分は蕾です(「花蕾」といいます)。

ルーツをたどれば、カリフラワーやブロッコリーとキャベツは同じ仲間です。

立派なキャベツも収穫できました。

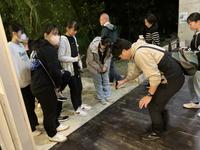

収穫を終えて全員で集合写真です。

5月より実施してきた本年度のクラインガルテンもいよいよ来週で終了です。

受講生の方も生徒の皆さんも残り1回のクラインガルテン、楽しいものに

していきましょう。

77回生 修学旅行 伊丹組 バス出発しました

伊丹着 1組、2組の飛行機は25分遅れで到着しました。

20時42分にバスが伊丹空港を出発しました。

郷の音ホールへの到着予定時間は21時20分頃です。

道路状況によって変わるかもしれませんが、またその時はブログ方を更新します。

77回生 関空組バス乗車完了

関空組のバスが出発しました。郷の音ホールへの到着予定時間は21時40分です。道路状況によって変わるかもしれませんが、またその時はブログ方を更新します。

77回生 修学旅行〜関空到着〜

3組〜6組関空に到着しました。

郷の音ホールへの到着時間は、またバスに乗り次第更新します。

77回生 修学旅行〜那覇空港出発〜

那覇研修終え、これから帰路につきます。関空着の飛行機、伊丹空港着の飛行機両便ともに少し遅れての出発となります。

那覇空港の様子

集合して解団式を行いました。

郷の音ホールへは全クラス予定通り22時ごろ到着予定です。

関空・伊丹空港に着き次第またブログをアップします。

77回生人と自然科修学旅行 その16 那覇空港にて解団式

人と自然科です。無事那覇空港に到着しました。解団式です。

まずは団長である校長先生からの、

『一生の思い出に残る修学旅行を楽しめましたか。貴重な経験ができたのも多くの方のおかげ、特に忘れてはならないのが皆さんの一番の応援団であるご家族のおかげです。帰ったら必ずただいま。楽しかったよ。と伝えて下さい。ゆっくり休んで週明けの22日に元気に登校しましょう。』という言葉が伝えられました。

そして旅行社の方と看護師さんから一言ずつメッセージをいただいたあと

修学旅行委員の2人から

『見えないところで色々と対応してくださりありがとうございました。一生の思い出ができました。怪我などでご迷惑をおかけしましたが、この4日間本当に楽しい修学旅行になりました。お二人のお陰で今日全員無事に帰ることが出来ます。本当にありがとうございました。』

と旅行者と看護師さんへのお礼の言葉がありました。

最後に委員長から、

『本当にとても楽しい修学旅行でしたね。今回の経験をこれからの学校生活に生かしましょう。』

と締めの言葉で解団式は終了です。

それでは総合学科に合流し、兵庫に戻りましょう。

人と自然科の修学旅行報告は以上で終わりとします。2-1の皆さん。修学旅行でクラスの仲間との絆がさらに深まったのではないでしょうか。そして特色ある人と自然科の修学旅行で経験したこと、学んだことを糧に、今後の学校での学びや来年度の進路実現につながることを願っています。

77回生人と自然科修学旅行 その15 石垣島ユーグレナモールにて班別研修

人と自然科です。

西表島大原港から船で出発。西表島ともお別れです。まだ帰りたくないですね。

石垣島まで戻ってきました。

それではこれから最後の研修、石垣島ユーグレナモールを中心に研修です。

ユーグレナモールは沖縄県石垣島の中心商店街で、公設市場を中心に、おみやげ店や飲食店などが並ぶ商店街です。

石垣島産の海産物、農産物はもちろん、石垣島産、石垣島限定のお土産も多くあります。

お昼ご飯もこちらでとります。

せっかくなので八重山そばや石垣牛バーガーなど地元のものをいただぎしょう。これも勉強です。

お土産物の買い忘れはありませんか?

それではこれから石垣空港にバスで向かい、飛行機で那覇空港に戻ります。

77回生 修学旅行最終日〜ホテル出発〜(総合学科)

最終日の朝を迎えました。今朝は大荷物の積み込みがあり大忙しでした。朝食を食べるクラスと荷物の積み込みをするクラスを並行で進め予定通りホテルを出発することができました。

朝食の様子。最後のバイキングを楽しみました!

代表生徒によるホテルの方への挨拶

現在那覇空港に無事到着しました。これから那覇での修学旅行最後の研修があります。

那覇空港での様子

体調不良を訴える生徒も数名いますが、全体としては予定通り進んでおります。

三田への帰着時間は、22時に郷の音ホールを予定しています。時間変更等ありましたら、随時ブログの方を更新していきます。

77回生人と自然科修学旅行 その14 4日目最終日の朝を迎えました

おはようございます。 人と自然科西表島での最終日の朝を迎えました。

本日の天候も晴れの予報。今回引率している農場長の先生は何度も修学旅行を晴れに導いた晴れ男で有名。今回もしっかり力を発揮してくれましたね。

ホテルでの最後の食事です。今朝のおすすめは、昆布イリチー、グルクン唐揚げ、そして一番人気はフーチャンプルです。

3日間おいしい食事を提供いただきありがとうございました。(太ってしましました)。疲れはたまっていないか心配しましたが、みんな元気のようです。今朝も体調不良者はいないようです。

荷物をまとめ、ホテルの方にお礼を伝えてバスに乗り込みホテルを後にします。

パイヌマヤの皆様、快適な3日間をありがとうございました。

これから大原港に移動し、船で石垣島に向かいます。

77回生人と自然科修学旅行 その13 西表島最後の夜 クラスレクで絆を深める

人と自然科です。

今日はアクティブな1日だったのでお腹ぺこぺこですね。

今夜のオススメはマーボー島豆腐とイカとアーサーのかき揚げ、八重山そばミートソースそして沖縄の塩を使った塩キャラメルケーキ・・・最後まで大満足ですね。

今夜もまだまだ終わりません。西表島最後の夜はクラスレクです。懐中電灯を手に、イリオモテヤマネコを探しながらレクレーション会場に移動します。

いよいよクラスレクスタートです。

農場の先生クイズ、ジェスチャーゲーム、気配切り対決、イントロクイズなどで会場は徐々にヒートアップしていきます。

そしていよいよ待ちに待ったビンゴ大会です。景品は・・・誰が当たるかな?

当たった皆さん。おめでとうございます。

そしてクライマックスは花火大会です。

みんなで手持ち花火を持って、修学旅行最後の思い出を作りました。

そしてみんなで円陣を組み、『まだまだ終わりたくない!修学旅行』の掛け声でクラスレクは終了しました。

クラスレクレーションは大成功で終わりました。レク係の皆さん。準備ありがとうございました。

以上で本日の日程は無事終了。明日はいよいよ最終日です。

明日は石垣島に戻り、ユーグレナモールで地元の市場などを見学しながらお土産物を買いましょう。最後まで体調不良とならないよう、ゆっくり休んでくださいね。

おやすみなさい。

77回生 修学旅行3日目(総合学科)

修学旅行3日目を迎えました。本日は、昨日に引き続き、選択別コース体験になります。昨日とは違うコースをみんな楽しみました!

【朝の様子】

沖縄で迎える2日目の朝ということもあり、昨日よりスムーズな流れで集合できました。バイキング形式で好きな物をそれぞれ皿に注いだ食べました。

【仲間川カヌーコース】

石垣港から大原港に向かいカヌー体験をしました。慣れないカヌーで必死にバランスを取りながら進みました。

その後午後より竹富島へ移動して、レンタサイクルを楽しみました。昨日よりも気温が上がり、風も穏やかだったので心地良くサイクリングをしながら竹富島の自然を満喫しました!

【ホテルマリンアクティビティ】

このコースでは午前中にサイクリングを楽しみました。竹富島で、映え写真選手権を行い工夫を凝らしながら自然の中での撮影を行いました。

午後には石垣島に戻りユーグレナモールにて昼食をとり、その後ホテル前でバナナボートなどのマリンアクティビティを体験しました。

【ダイビング&シュノーケルリング】

こちらのコースでは、ダイビング研修を受けその後実践という流れで体験を行いました。少し肌寒く感じることもありましたが、気温が上がったので昨日より快適に体験できました。

【伝統文化体験コース】

石垣島伝統工芸体験コースです。

やいま村でシーサー作りをしました。色とりどりの個性的なシーサー作りができました。その後鍾乳洞を見学し、鍾乳洞内の貝の化石などを見ながら自然の歴史を感じました。

お昼ご飯は美味しい八戸そばをいただきました。昼からは石垣焼窯元で陶芸体験をしました。みんな自分の作品の、完成形を楽しみにしながら作成しました。最後に景色を見ながら食べられる有名なお店でジェラートをいただきました!

体験コースが終わり夕食を食べたあとは、学年レクを行いました。有志の歌やダンス、修学旅行委員のゲームなど星空の下で大盛り上がりで楽しむことができました!

昨晩より少し体調を崩す生徒がいますが、全体としては大きな事故や怪我なく予定通り進んでおります。

明日は、最終日!最後までしっかりと楽しみながら沖縄の文化を学んでもらいたいです!

77回生人と自然科修学旅行 その12 カヌーでジャングル探検

こちらは人と自然科です。軍艦岩の船着場から再び浦内川を下って行きます。

船の中では手作りのランチボックス。お昼ご飯は原生林を見ながらのクルージングランチです。贅沢ですね。

浦内川船着場に到着です。午後からはカヌーで浦内川を川の中から観察します。まずはガイドさんからオールの使い方や安全に楽しむための説明を聞きます。

それでは2人1組で出発です。ガイドさんの話では、この時期にこんなに風が穏やかで、天気がいいのは滅多にないとのことです。

浦内川は沖縄県最長の川です。巨大なマングローブ林にはたくさんの支流があります。

川下からカヌーで昇っていくと、川の水が海水から淡水に変わっていくので、徐々にマングローブの木が変化する所を見ることができます。実際にマングローブに近づいてみます。そして黄色くなって落ちている葉を少し拝借し、かじってみます。・・しょっぱいですね。

マングローブが塩水の環境でも生きていけるのは、海水の塩だけを葉っぱの部分から排出したり、葉っぱに塩分をためて葉っぱごと落としたりする特別な能力がためです。勉強になりましたね。

支流に入って行きます。今日は風も穏やかで潮のタイミングもバッチリ。奥まで探検することができました。

最後は浅瀬にみんなで集合。やっぱりテンション上がってしまいました。

ひと通り楽しんだところで集合写真です。

約2時間のカヌー体験が終わり、皆さん楽しめましたか?全身びしょ濡れの生徒もいますね。気温は20度を超えているので寒くないですか?風邪をひかないように着替えましょう。

それではホテルに戻り、体を温め少し休みましょう。今夜は西表島最後の夜。まだまだプログラムは続きます。

77回生人と自然科修学旅行 その11 トレッキングで西表島の自然を体感する

人と自然科です。午前中はトレッキングでディープな西表島を体感しましょう。

まずは遊覧船に乗り、3キロ上流まで浦内川をのぼって行きます。それでは世界自然遺産の区域に入っていきます。

河口域には、海水の影響を受けマングローブ林が広がっています。リュウキュウイノシシも水辺で遊んでいました。

軍艦岩の船着場に到着です。ガイドさんに続き山の中に入っていきます。

西表島は亜熱帯林の自然が残されている島です。山地にはスダジイ、タブノキ、オキナワウラジロガシなどの照葉樹が広がり、山頂部には、リュウキュウ竹が密生しています。そして低地にはガジュマル等が優先する群落がみられらます。

樹木の根や岩がむき出しの道を歩いて行き、横目で小さな滝を見ながらゴールを目指します。

約40分のトレッキングでまず到着したのわがマリユドゥの滝です。日本の滝100選にも選ばれた西表島の代表的な滝です。高台からの眺めでしたが、緑の中に映えたとても美しい滝でした。

再び出発。さらに20分ほど原生林を進みます。

到着しましたカンピレーの滝です。

高低差の少ない滝が長さ約200mにわたって続く景色は圧巻です。

原生林の中のトレッキング堪能できましたか。そして西表島特有の植生について学ぶことができましたか?

それでは船着場に戻りましょう。

午後からもアクティビティーは続きます。

77回生人と自然科修学旅行 その10 3日目の朝を迎えました

おはようございます。人と自然科西表島での3日目の朝を迎えました。本日の天候も晴れ時々くもり。気温も24度まで上がるとのこと。今日も快適に一日過ごせそうです。

今日も元気に食堂に集まってきました。みんな元気そうですね。疲れはたまっていませんか?少し心配していましたが、今朝も体調不良者はいないようです。

今日も元気に1日過ごすため、しっかり食べましょう。

今日のオススメはフルーツ盛り合わせ、そしてみんな大好きさんぴん茶ですね。

みんな濡れてもいい靴、そして昨日とは違った服装でロビーに集まってきました。

3日目は午前中、カヌーで西表島の自然、特にマングローブ林を満喫します、そして午後からはトレッキングでさらに島特有の生態系、多様な植物について学びます。

青空が広がってきました。それでは行ってきます。

77回生人と自然科修学旅行 その9 ナイトウォークで西表島の多様な生きものと出会う

人と自然科です。本日はウミガメ放流・サイクリング・保護センターでの研修・・・充実の一日で夕食も大盛りですね。

今夜のオススメは県魚グルクンのあんかけと、もずくスープです。

とにかく食事が美味しくて,体重増加してしまいますね。

お腹が満たされたところで、本日最後のプログラムはナイトウォークです。2班に分かれ、夜の西表島に繰り出します。

懐中電灯をもち、ガイドさんと一緒に出発です。

林に出会って最初に出会ったのが、早すぎて写真にはおさめられませんでしたが、ヤエヤマオオフクロウ。オシッコをかけて飛び立って行きました。他の鳥類としては、チュウダイズアカアオバトやジョウビタキ、オオサギなどに出会うことができました。

また両生類、爬虫類では、ヤエヤマアオガエルが多く発見。ハブはいませんでしたがサキシママダラを発見。手に持たせてもらいました。ちなみにめちゃめちゃ手が臭くなります。

そして昆虫類も、オキナワオオナナフシやサソリモドキ、そしてオオシママドボタルの幼虫も地面を歩いていました。成虫同様、電気を消すと光ります。

また植物も、夜にしか花を咲かせないサガリバナや西表島に多く生息するパイナップルの形をしたアダン、白い花を咲かせるオオハマボウなど、多様な種類が生息していることに気づきました。

最後にホテルの前で出会ったのがヤエヤマサソリ。普通の懐中電灯では見えにくいのですが、ブラックライトを照らすと光って見えます。

このように西表島には多様な生き物が生息していること、特に本島と離れているため、イリオモテヤマネコを初めとした多くの固有の生物が生息していることが体験をとおして理解できましたね。ちなみにイリオモテヤマネコとは出会えませんでした。残念。

これで2日目の日程は終了。班長会議です。

明日はカヌーで西表島の自然を満喫、そしてトレッキングでさらに多様な植物、特有の生態系について学びます。明日に備えてゆっくり休みましょう。

おやすみなさい。

77回生人と自然科修学旅行 その8 西表野生生物保護センターで研修中です

人と自然科です。西表島に戻ってきました。少し時間があるので、港のお土産物屋さんで買い物しましょう。

西表産の黒糖を使ったソフトクリーム抜群に美味しかったです。

ホテルに戻る前に、西表野生生物保護センターで研修です。西表野生生物保護センターは、イリオモテヤマネコの保護活動の拠点として整備された施設です。職員の方から少し説明いただいたあと、早速館内を見学しましょう。

イリオモテヤマネコは西表島の全域に生息していますが、主な生息地は山麓から海岸にかけての低地部分。推定生息数は約100頭といわれており、様々なことが原因で減少傾向です。特徴は丸いしっぽです。

ついにイリオモテヤマネコの剥製と出会うことができました。

ネコの仲間は、ネズミやウサギなどの小型哺乳類を食べていますが、イリオモテヤマネコは、トカゲ、ヘビ、カエルや昆虫、鳥類、エビなどさまざまな動物を食べます。このように様々な生きものをエサとするのは、世界中でもイリオモテヤマネコだけが持つ特徴なのだそうです。このことが、水が豊かで多様な環境が混在し、餌となる多様な生きものが豊富にいる西表島に生息する一番の要因とのこと。

一方で生息地は人間の生活域と隣接しており、イリオモテヤマネコの住める生態系と共存していくことが課題です。外来生物対策、毒を持つオオヒキガエル対策、交通事故対策など島内では様々な取組みをしています。

昨年展示室がリニューアルされたということで、匂いや音など五感を使って学ぶことができました。

みなさんいかがでしたか?島の野生生物や自然環境保全への理解や関心を深めることができましたか?のこりの滞在期間でイリオモテヤマネコと出会えたら良いですね。

それでは皆さんホテルに戻りましょう。ゆっくりとホテルで休養・・・と言いたいところですが、人と自然科の修学旅行はこれでは終わりません。まだまだ体験は続きます。

77回生人と自然科修学旅行 その7 黒島にてサイクリング満喫

人と自然科です。BBQでお腹いっぱいになったところでサイクリングです。

黒島は周囲約13kmの小さな島。ほとんど坂道がないので快適に回れます。

島を走っていたら目にとまるのが黒牛です。島民の人口約200人に対して10倍以上の2800頭の黒牛が飼育されているとのこと。見渡す限り牧草地が広がっていますね。

まっすぐな道は日本の道100選にも選ばれており、島の中央にある黒島展望台からは島の全景、そして碧い海、空も満喫できます。島の猫ちゃんとも触れ合いました。

海岸に出たら白い砂浜が。裸足になってたのしんだり、岩の上で映え写真撮ったり、楽しんでますね。

そして今回の一番人気スポット。伊古桟橋です。海に向かって354メートルの桟橋です。

皆さん映え写真が撮れましたか?

あっという間に時間が過ぎていきましたね。黒島港に戻りましょう。

名残惜しいですが黒島とお別れです。チャーター便で再び西表島に戻ります。

次のプログラムは西表野生動物保護センターです。

77回生人と自然科修学旅行 その6 今日の昼食はBBQです

人と自然科です。今日のお昼ご飯はBBQです。島のお父さんとお母さんが炭火で焼いてくれます。

代表生徒から「黒島研究所ではみなさんしっかり学べましたか?みんなで放流したウミガメの分までしっかり食べましょう。いただきます」の合図でスタートです。

山盛りのお肉と野菜、そして塩おにぎり。最高です。

お腹いっぱいになりましたか?

しっかり食べたところで、次のプログラムは島内サイクリングです。代表から島のお父さん、お母さんに美味しかったですありがとうございました。ごちそうさまでした。の言葉をみんなで合唱しました。

たくさん食べたお肉の分だけ体を動かしてカロリー消費しましょう。

77回生人と自然科修学旅行 その5 ウミガメ放流体験を通して海洋生物について学ぶ

人と自然科です。大原港に到着。

チャーター船にて黒島に向かいます。

波もそれほど高くなく、船酔いは大丈夫そうです。約20分で黒島に上陸しました。

自転車に乗り、黒島研究所に向かいます。自転車で約15分です。

黒島研究所は沖縄県でもっとも歴史ある海洋生物の研究所です。施設には常設の展示室があり、黒島に住む動物や民具などを展示しています。

まずは施設の方から説明を受けます。実際に持たせてもらいました。

黒島には、アカウミガメ、アオウミガメ、タイマイが産卵に訪れます。3種のウミガメが産卵に訪れる砂浜は、世界的にみても貴重なのだそうです。ちなみに見分け方も学び、頭の形、甲羅の形や鱗板の位置など相対的に判断するそうです。

ウミガメの産卵は おおよそ初夏から夏にかけて行われ、一度に100個ほど産みます。そして1年に2-4回ほど産卵するので年間数百個の卵を産むことになります。産み落とされた卵は約2ヶ月で砂の中でふ化し、子ガメは徐々に砂の表面に移動し、夜になると一斉に地上に出てきて海に向かい、約2日間、餌も食べずにひたすら沖に向かって泳ぎ続けます。そして外洋に出て生活し、成長したらまた戻ってきます。

ということでウミガメの一生を学んだ後、早速ウミガメの放流です。今日放流するウミガメを選んで

甲長や体重を測定、標識番号を確認し、記録します。

そしてみんなで海まで運んで

花道を作って静かに見守りながら見送りました。出会って30分しか経っていないのに、みんな寂しそうでした。

貴重な経験をさせていただきましたね。

黒島研究所の皆さん、様々なことを教えていただきありがとうございました。

たくさん学んだ後はお腹がすきましたね。それでは昼食会場に移動です。今日のお昼ご飯は・・・次の報告までお待ち下さい。

77回生人と自然科修学旅行 その4 2日目の朝を迎えました

おはようございます。人と自然科西表島での2日目の朝を迎えました。

天候は晴れ時々曇り。少し風が強いですが、気温も20度前後で今日も過ごしやすい1日となりそうです。

健康チェックの報告を済ませたあと、続々と食堂に集まってきました。

元気に1日過ごすため、朝食はしっかり食べましょう。いまとのころ体調不良者はいないようです。

今朝のおすすめは、サーターアンダギーとパインジュースです。

朝食後はホテル周辺を散策。イリオモテヤマネコは見つからなかったようです。

2日目は黒島でのウミガメ放流体験とおした環境学習&サイクリングです。まずはバスで大原港に向かいましょう。

それでは元気よく行ってきます。

77回生人と自然科修学旅行 その3 ホテルパイヌマヤに到着 1日目の日程終了しました

こちらは人と自然科です。ジャングルホテルパイヌマヤに到着です。

委員長からホテルの方へご挨拶。4日間お世話になります。

このホテルはまわりには民家もお店もない、人里離れた100%ジャングルの大自然の中にあります。

時にはフクロウが窓辺にとまっていることもあるそうです。

お部屋に入って荷物を整理し、破損チェック、健康チェックの後は・・・

待ちに待った夕食です。今日のメニューは・・・

こんな感じで豪勢ですね。手を合わせていただきます。

ちなみに今日のおすすめは、八重山そばとシークワーサージュースです。

今朝は集合時間が早く、お昼ご飯も飛行機の中で少し早い時間だったので、みんなお腹すいていますよね。しっかり食べて明日の研修に備えましょう。

室長会議で本日の反省、そして明日の日程や持ち物を確認、室員に伝えます。しおりにメモをとりながら真剣です。

さて、明日の人と自然科の行程は、チャーター船で黒島に渡り、島内サイクリング&ウミガメ放流体験です。明日は6時30分起床です。ゆっくり休みましょう。

おやすみなさい。

77回生人と自然科修学旅行 その2 由布島研修満喫しました

こちらは人と自然科です。初日午後は由布島で研修を行いました。

由布島といえば・・・水牛ですね。対岸の美原から水牛車に揺られ由布島に向かいます。

三線の音色が心地良いですね。ちなみに水牛は昔農耕のために飼育されていましたが、現在は観光客を運ぶ役割を果たしています。

由布島に上陸です。

由布島は現在、亜熱帯植物園として整備されています。一組の夫妻が、ヤシや花を植え続け、手作りの楽園を造り上げたとのこと。早速園内を散策しましょう。

色とりどりのブーゲンビレアが色鮮やかに咲いているブーゲンビリアガーデンや

日本最大級の蝶「オオゴマダラ」を見ることができる蝶々園などで様々な生きものを観察することができました。

そして林を抜けるとマンタの浜に到着です。

目の前に小浜島が見え絶景です。

たっぷり楽しんだ後は再び水牛車に乗り由布島を後にします。

夕方で疲れているのか水牛がゆっくり休みながら進みます。

西表島に到着です。

本日の研修はこれで終了。それでは西表島での宿泊先、ジャングルホテルと呼ばれているホテルパイヌマヤに向かいましょう。

77回生人と自然科修学旅行 その1 西表島に上陸しました

人と自然科です。石垣空港にて総合学科より分団し、いよいよ西表島に向かいます。

バスの中で看護師さんと合流。4日間よろしくお願いします。

石垣港に到着。

元ボクシング世界チャンピョンと記念撮影を行い、西表島行きの船に乗船。チャーター便で石垣島を後にします。

約45分間波に揺られて大原港に到着。

少し風が強く心配しましたが、船酔いもほとんどなく、ついに世界自然遺産に登録されている西表島に上陸です。

これから初日の研修場所である由布島に向かいます。

人と自然科の学習目標の一つである「環境」について体験をとおして学ぶために、そしてクラスメイトと高校生活一番のおもいでを作るために、4日間全力で西表島を満喫しましょう。イリオモテヤマネコと出会えるかな???それでは行ってきます。

77回生 修学旅行2日目

11月18日(土)

修学旅行2日目となりました。

朝少し眠そうにしながら朝食会場に向かう姿が見られました。

本日は選択別コース体験になります。以下各コースの様子です。

【仲間川マングローブクルーズコース】

【仲間川カヌーコース】

【ホテルマリンアクティビティコース】

【ダイビング&シュノーケリングコース】

【石垣島伝統文化体験コース】

コースごとの体験が終わった後は、ホテルに戻って晩ご飯!今日はちょっぴり辛めのメニューが多かったです。沖縄そばもありました。

寒波の影響で気温が予想より低くコースによっては少し肌寒く感じました。2日目も大きな事故や怪我はなく、予定通り進んでいます。今日は夜のプログラムはないので、各自ゆっくりと休んで明日に備えてください!

77回生 修学旅行1日目後編(総合学科)

夕食はホテルのバイキング!お昼ご飯が少し早かったので、みんなお腹が空いた様子でした。ハムがとても美味しく大人気!

夕食の様子

外のテラス席で食べる生徒も!三田とは違い夜でも涼しいくらいで外の食事も快適でした。

夕食後は、島唄ライブ!島唄ライブでは、ヘビの革で作られた三線による演奏を聞きました。石垣島にゆかりのある曲を星や石垣島との話を織り交ぜながら演奏してくださり、沖縄の文化も知ることができました。みんなが知っている曲として島んちゅうの宝も用意してくださってました。合いの手をいれたり、イヤササと掛け声をいれたりと大盛りあがり!最後の曲では前に出て踊り出す姿も見れました。

島唄ライブの様子

これで1日目のプログラムがすべて終了しました。明日からは、選択別コース体験になります。普段できない体験を思う存分楽しんできてもらいたいです。

77回生 修学旅行1日目前編(総合学科)

11月17日(金) 無事石垣空港へと到着しました。三田は雨が降っていましたが、石垣では降っておらず少し風が強いですが過ごしやすい気温です。

石垣空港に着いた後は、玉取崎展望台での散策と川平湾でグラスボートに乗りました。

石垣空港での様子

川平湾での様子

玉取崎展望台での様子

石垣ビーチホテルサンシャインに無事到着しました。今のところ体調不良もいなく予定通り進んでいます。本日の夜は、夕食後に島唄ライブが予定されています。楽しみですね!

77回生 修学旅行 1日目出発

11月17日(金) あいにくの雨模様となりましたが、総合学科・人と自然科ともに学校からバスで関西国際空港までやってきました。ここから2時間半程のフライトで石垣空港へと向かいます。予報では、石垣は晴れで気温も20℃くらいあるのでとても過ごしやすそうです。

朝早くの集合でしたが、楽しそうに集まってくる姿が見られました。それでは、3泊4日の修学旅行へと旅立ってきます!

77回生 修学旅行結団式

いよいよ明日から3泊4日の沖縄への修学旅行が始まります。本日は明日からの修学旅行へ向けての結団式を行いました。

団の紹介、団長の挨拶の後、生徒代表の挨拶を行いました。その後各担当の先生からの諸注意があり、最後に体験コースごとの集合の確認をしました。

修学旅行では、普段の生活の中でなかなかできない体験をします。体調管理に気をつけて、良い修学旅行にしましょう!

人と自然科の行程表→日程表(人と自然科).pdf

総合学科の行程表→日程表(総合学科全体).pdf 日程表(総合学科選択別体験).pdf

3年次課題研究「数学講座」期末発表会

総合学科3年次生では、課題研究の授業の中で各講座に分かれて興味関心のあるテーマを設定し、研究を行っています。

本日は「数学講座」を選択している13名の期末発表会を授業で実施しました。

「数学の研究」というと、難しく聞こえるかもしれませんが、誰かを説得する際や論理的に説明をする際に数学的思考は欠かすことができません。13名もそれぞれの興味あるテーマに取り組み、半年間頑張ってきました。

今年の発表テーマと研究概要は次のとおりです。

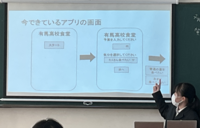

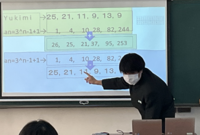

- 見る空間から作る空間

より空間を広く見せるための家具の配置問題について取り組みました。 - 食堂アプリの開発

その日の気分や予算、アレルギーの有無に応じておすすめの商品を提案するアプリを開発しました。 - 正多角形と陰関数の可能性

半径1の円に内接する正多角形の陰関数表示について研究しました。 - 4, 13, 26, 36, 87, 262

数列を公開鍵としたオリジナル暗号の開発に取り組みました。 - 難しいテトリス

テトリスの難易度に着目し、テトリミノの形状の変更やナンプレルールの追加を試みました。 - 数学で学び、体で楽しむ最高のスポーツ

野球でヒットを打つための諸条件について研究しました。 - 信号機の研究

できるだけ赤信号に遭遇しないために信号機の周期性について研究しました。 - 時間が早く経つのはなぜか

年齢と時間に関する「ジャネの法則」にパラメータを追加した新しい法則について研究しました。 - 時間について

年齢と時間に関する「ジャネの法則」に喜怒哀楽の条件を追加した新しい法則について研究しました。 - 光による配置

光源の種類や配置によって、人の心理がどのように影響を受けるか研究しました。 - 周波数から見る音楽

有名なJ-Popのコード進行に潜む数学的な法則について研究しました。 - オリジナルルービックキューブを作ろう

2×2×2ルービックキューブを切断することで自作キューブを作成しました。 - 自動車の内輪差による巻き込み事故や接触事故を防ぐには

グラフソフトを用いて内輪差の縮小を試み、現実的課題について研究しました。

12月の全体発表会では各講座から代表者1名が発表することになります。

人と自然科 農業クラブ 新しい農業を目指す高校生等の集いに参加しました

11月9日(木)県立丹波の森公苑にて、第58回新しい農業を目指す高校生等の集いが開催され、有馬高校人と自然科からも1・2年生の生徒14名のクラブ員(生徒)が参加しました。

この事業は県内に11校ある農業学科を持つ高校、そして兵庫県立農業大学校の生徒が集い、地域で先進的な取り組みを行っている農業経営者からの講演、さらには各分科会に分かれ、先輩農業者を囲み質疑応答・討論を行うことで将来の進路に生かそうという会で、県内から就農や農業関連産業への就職に興味を持っている生徒が193人が集まりました。

近年人と自然科には農業に興味関心を持った生徒が多く、卒業後の進路においても農業や農業関連産業への就職を目指した、4年生大学、農業大学校への進学が多くなっています。

ちなみに今年度も、すでに2名の人と自然科の生徒が、農業・環境分野の国公立大学の合格を手にしています。(詳しくは今後のオープンハイスクールなどで紹介します。)

開会式では兵庫県学校農業クラブ会長挨拶の後、丹波副市長や兵庫県農業青年クラブ連絡協議会の副会長様、からの励ましの言葉を頂きました。

開会式の後、午前中は株式会社プラスリジョン 代表取締役の福井佑実子さんから「今なぜ世界各国で有機農業が注目されるのか?~自分の生活に影響ある?ない?なぜ?~」をテーマに講演をいただきました。

福井さんは現在、株式会社プラスリジョンの代表として、分野横断的ネットワークを活かしながら、有機農業(オーガニック)の推進に尽力されています。また、社員食堂やメタボ対策メニューのプロデュース実績も豊富にあります。講演では食糧問題は日本だけではなく、 国際的な問題であると話をされていました。そしてこの状況を改善するために、有機農業を活用することにより、持続可能な社会を未来につなげていきたいと熱弁されていました。

講演後参加した生徒に感想を聞くと、農産物の生産だけでなく加工品にまで、つまり畑から食卓まで有機的なつながりを構築することで初めて有機農業といえるという福井さんの言葉がとても印象的で、持続可能な農と食を考え、オーガニックを実践する重要性を感じることができたとのことでした。

昼食を挟み、午後からは分科会です。水稲、黒大豆・水稲、小豆、山の芋・肉用牛繁殖・野菜、酪農、農産加工・雇用就農の5つの分科会に分かれ、先輩農業者との座談会を行いました。 生徒は自分が興味のある分科会に分かれて参加します。

「農業の経験に加えて他産業でも経験を積み、計画をしっかり立てて望んで欲しい」「責任ある行動と心がけを持つことが大切」「やらない後悔よりやる後悔」「技術の習得には多くの情報を収集し、自ら考えて取り組むことが大切」「若手農業者に行政から様々なサポートがある。しっかり活用して農業に挑戦して欲しい」などなど、先輩の業者からの熱い言葉に参加した生徒もかなり刺激されたようです。

分科会の後は全体会。各分科会の報告があり、有馬高校の生徒も第5分科会の代表として全員の前で堂々と発表しました。

そして兵庫県立農業大学校や森林大学校の紹介、そしてひょうご就農支援センターより、新規就農に向けた兵庫県のサポート体制などの紹介がありました。

最後は参加者全員で、FFJの歌(全国の農業高校生が歌える歌)を歌います。引率の先生によると有馬高校の生徒が一番大きな声で歌っていたとのこと。さすがです。誇らしいですね。

参加したみなさん。充実した1日となりましたか。将来の進路実現にの参考にしてください。

運営を担当していただいた氷上高校の皆さん。ありがとうございました。

人と自然科 令和5年度秋の農業祭 ご来場ありがとうございました

11月11日(土)令和5度秋の農業祭が盛大に開催され、多くの地域の方、卒業生みなさんに来場いただき、無事終了しました。

この日に向け、人と自然科の生徒、職員一丸となり準備を進めてきました。

秋の農業祭まであと4日 今年も花の寄せ植え販売します・・・に関する記事はこちら

秋の農業祭まであと3日 ハニーFMで全国大会の報告&農業祭の宣伝をしました・・・に関する記事はこちら

秋の農業祭まであと2日 品評会展示用ハクサイの収穫を行いました・・・に関する記事はこちら

秋の農業祭まであと1日 雨の中準備を頑張りました・・・に関する記事はこちら

上記報告のとおり前日は、当日の天候も少し心配でしたがふたを開けてみれば晴れ間も見えるなど絶好の農業祭日和となりました。生徒によっては朝早くから登校し、販売に向け最後の準備を頑張っていました。

販売所にもたくさんの野菜やお花が並び準備万端です。

8時30分、販売開始を前に、全員が集り開会式です。

校長先生、育友会会長様から激励の言葉、そして生徒代表農業クラブ会長より、皆にマイクを向けながら『いよいよ秋の農業祭です。みんなで楽しみましょう。そして各自が自分のやるべきことに取り組み頑張りましょう。』との挨拶がありました。

販売所にはあちこちで大行列が・・・当日はたくさんのお客様(推定訳1200名)の方にご来場いただきました。(駐車場も一時満車となり、お待ちいただく時間もありました。長時間並んでくださいましたみなさま、本当にありがとうございました。また数量制限にご協力いただきありがとうございました。)

販売開始の9:00。農業クラブ会長が鳴らす鐘の音で販売スタートです。生徒がお客様を誘導します。

野菜部門では人気のハクサイ、ダイコンを中心にどんどん売れていき、ブロッコリーやセロリーなどが次々売れていきました。そして販売開始から約2時間用意していた野菜はすべて完売してしまいました。(ご購入いただけなかった皆さま。本当に申し訳ありませんでした。)

草花部門では、地域の方が毎年楽しみにされているパンジー、ビオラのポット苗。温室いっぱいに準備したポット苗がどんどん減っていきました。

農業と環境&果樹と緑コーナーでは、毎年大人気のもち米が今年も30分で完売。生物活用&果樹と緑で調整したギンナン、カキ、そしてパパイヤは完売してしまいました。そして隣に設けられた卒業生コーナーでもジャンボピーマンやコマツナ、トマト、サツマイモ・・・なども飛ぶように売れていきました。

そして今年3年ぶりに復活&パワーアップした、焼き餅入りぜんざい。1年生の生徒が栽培したもち米で餅をつき、炭火で炙った餅をぜんざいで煮込んで提供。予想以上の売れ行きで、あっという間に器が無くなり、販売終了・・・。来年はもっと準備しておきます。

農業と環境の授業で栽培したモチ米が稲刈りを迎えました・・・に関する記事はこちら

環境&果樹と緑コーナーも大盛況。畑から掘り出して販売する大型ハボタン、ガーデニングで作った寄せ植え、ゴールドクレストを装飾したクリスマスツリー、ポインセチアをたくさん購入していただき、運搬係の生徒は大忙しです。

また、農業クラブフラワーアレンジメント班の生徒によるコサージづくり体験も大人気。子供から大人まで多くの方が体験に挑戦してくださいました。

農業クラブコーナーでは、缶バッジやTシャツなど、有馬高校人と自然科オリジナルグッズの販売はもちろん、こちらも3年ぶりに復活!!ポン菓子実演販売です。笛の音と『大きな爆発音が鳴ります』の掛け声で一気に圧力を抜き、膨張させます。大きな音が鳴り響くたびに会場は大盛り上がりです。

このように人と自然科の生徒が様々な場所でそれぞれが与えられた役割を果たしながら一生懸命農業祭の運営を頑張っていると・・・・やはり出てきてくれました。人と自然科オリジナルキャラクター『ひとっしー』です。生徒が頑張ってくると現れる妖精さんです。たくさんの人と一緒に写真撮影を楽しんでいました。

展示コーナーも課題研究発表模造紙や農業と環境のダイコン・ハクサイの展示に加え、今回初めて開放した大温室の見学コーナーでは、2年前から栽培を始めたパパイヤ、フィンガーライム、アボカドを実際に見ることができ、さらに現在バナナが実がついている光景も見ることもでき、たくさんの方に見学いただきました。

充実した時間もあっという間に過ぎ、農業祭は終わりを迎えました。みなさん充実した時間が過ごせましたか?自便がやるべきことを考え、主体的に行動できましたか?

閉会式では教頭先生、育友会会長様より、大成功となった農業祭での生徒の頑張りに対し、お褒めと感謝の言葉をいただきました。また農業クラブ会長より、『3年生の皆さん 最後の農業祭楽しかったですか?1・2年生の皆さん農業祭頑張りましたか?週末しっかり体を休めて、週明け全員が農業祭の振り返りレポートを提出しましょう』との挨拶がありました。

最後に各クラスごとに記念写真。3年生はこの農業祭が最後の大きなイベント。もしかしたら最後になるかもしれないクラス写真です。強いリーダーシップで後輩を引っ張ってくれました。大きなイベントをやり切り、みんな充実した顔をしていますね。ここから卒業までの残りの高校生活・・・びっくりするくらい、あっという間に過ぎていきます。いよいよラストスパートです。

今回農業祭を様々な面からサポートいただきました育友会の皆様、イベントを盛り上げてくださった人と自然科OBの農家の皆様、高等特別支援学校、ひまわり特別支援学校の皆様、ほんとうにありがとうございました。

なお、秋の農業祭はこれで終わりましたが、今後も草花温室ではパンジーやビオラなどのポット苗に順次花が咲いていきます。またハボタン・ぎんなんなどももう少し残っています。来週13日月曜日から平日の9:00~16:00の時間(生徒が頑張って実習をしている時間にはご配慮ください。)随時販売していきます。無くなり次第終了となります。

ご入用の方はぜひ農場に足を運んでみてください。

人と自然科秋の農業祭まであと1日 雨の中準備を頑張りました

有馬高校人と自然科で最も盛り上がり1日、秋の農業祭までついにあと1日となりました。前日準備の日の予報は雨でしたが、スタートの3時間目から小雨~曇りとなり、人と自然科全員で準備を行いました。

まずは1年生。昨日のハクサイに続き、ダイコンの収穫です。

秋の農業祭まであと2日 品評会展示用ハクサイの収穫を行いましたに関する記事はこちら

有馬高校で栽培している品種は『YRくらま』です。収穫適期の見分け方は、胚軸(地上に突き出している部分)が約10cm突き出し、その直径が約7cmとされています。しっかり見分けて抜きましょう。

立派なダイコンが収穫できました。今年のダイコンはみんなおおきいです。最高の出来です。

収穫したダイコンは、ダイコン洗い機で洗浄し、重さなどを計測し収量調査を実施した後・・・

品評会会場に展示しました。農業祭当日にはハクサイ・ダイコン共に金賞・銀賞・銅賞のリボンが付けられます。果たして誰が金賞を獲得するのか。品評会会場は農業棟1F廊下です。是非ご覧下さい。

秋の農業祭ではダイコン以外にもハクサイやキュウリやターサイなどの野菜類

パンジー・ビオラなどの草花苗、ハボタンやポインセチア、観葉植物などの鉢物類

3年生の課題研究模造紙発表や、夏季休業中に作成した雑草標本や自由研究の優秀作品

授業で作成したハロウィンカボチャ、人と自然科の生徒が1年間様々な場面で活躍し、獲得した賞状や盾、トロフィーの展示、昨年から栽培研究を始めた青パパイヤの販売

寄せ植え販売、食品バザー、フラワーアレンジメント体験・・・などなど、ここでは紹介しきれない様々な催し物があり、人と自然科の生徒を中心に有馬高校の生徒・職員が一丸となり、地域の皆さまをおもてなしいたします。販売は9:00~13:20、野菜などはなくなり次第販売終了です。車でお越しの方は正門より入場していただき、係の指示に従ってください。詳しくはこちらのポスターをご覧ください。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

マレーシア姉妹校訪問 歓迎式典

11月8日よりマレーシア姉妹校、オールセインツ・セカンダリー・スクールの皆さんがお越しくださっています。

全校生で、御一行を歓迎する歓迎式典を行いました。

夏には有馬高校が貴校を訪問し、貴重な体験をさせていただきました。また、報告会を通じて全校生にも異文化の学びや体験を共有しました。国際交流ができる環境にいることに感謝です。

今回は有馬高校がホストとなり、日本の文化や三田の、有馬高校の素晴らしさを伝えられると良いですね。

おもてなしの心で交流していきましょう。

両校からの挨拶や自己紹介があり、記念品の交換をしました。

有馬高校からは、日本を代表する桜の掛け軸を贈りました。

そして、マレーシア姉妹校の生徒さんと先生方によるダンスの披露があり、衣装や滑らかな踊り、歌声に魅了されました。ステキでしたね。

マレーシア姉妹校の皆さん、数日間ですが有馬高校や三田、日本での滞在が皆さんにとって、思い出深き良き日々になりますことを願っています。

有馬高校の皆さんも、積極的に交流をしてくださいね。

秋の農業祭まであと2日 品評会展示用ハクサイの収穫を行いました

秋の農業祭までいよいよあと2日となりました。

本日も農業祭に向け、各学年とも実習で準備です。昨年から生産をスタートした青パパイヤの収獲、カキの袋詰めなど販売する農産物が揃ってきましたね。気になる天候ですが、農業祭当日は曇りの予報ですが、どうやら明日の前日準備は雨の予報です。急きょテントもたてることにしました。

さて、秋の農業祭は農産物販売だけでなく、3年生課題研究模造紙発表を初めとした学びの成果発表の場でもあります。中でも毎年人気なのが1年生農業と環境の授業で栽培しているハクサイ・ダイコンの品評会です。

自分の担当区が設けられ、8月の播種から収獲まで責任を持って栽培し、生産技術を習得します。農業祭では自分で栽培したハクサイ・ダイコンで最も自信があるものを展示し競います。

夏季休業中の実習授業その3 ハクサイの栽培がスタートしました・・に関する記事はこちら

秋の農業祭に向けハクサイ・ダイコンの生育順調です・・に関する記事はこちら

この日はいよいよ最高の一玉を選びます。まずは先生から、収獲適期の見分け方や安全な鎌の使い方や調整の仕方を学びます。

それでは選びに行きましょう。ハクサイを軽く上から押さえてみて、ふわふわしていなかったらOKです。

そして外葉を下に折り、ハクサイを斜めにして、鎌の先端で一気に収獲します。

とっても立派なハクサイですね。

最後にハクサイを脇に挟み、鎌で切り口を整えていきます。これが結構難しい・・・かなり時間がかかっている生徒もいましたね。

展示の前に収獲した自慢のハクサイを調査しましょう。上皿ばかりで重量を測定します。平均2~3kg、大きな生徒で5kgを超えている生徒もいましたね。

そしてかっこよく展示台に陳列しましょう。明日はダイコンを収穫し、隣に展示しましょうね。

1年生自慢のハクサイ・ダイコンは、農業棟1階廊下に展示しています。立派なハクサイ・ダイコンには当日は金・銀・銅のリボンが付けられています。楽しみですね。また、展示した以外のハクサイ・ダイコンは野菜コーナーにて販売します。

自慢のハクサイ、是非買って下さいね。皆さまのお越しを心からお待ちしております。

秋の農業祭まであと3日 ハニーFMで全国大会の報告&農業祭の宣伝をしました

秋の農業祭まであと3日、ハボタン苗の調整やカキの収獲、ダイコン、ハクサイの品評会に向けた展示台の準備など、農業祭に向けラストスパートです。

さて、農業祭を前にした11月7日(火)、ハニーFMの「放課後ラジオ」のコーナーに、人と自然科の2、3年生の生徒4人が出演し、先日出場した農業クラブ全国大会の報告と、秋の農業祭の宣伝を行いました。

まずは「第74回日本学校農業クラブ全国大会熊本大会」の意見発表会と農業鑑定競技会に出場した3年生2人の登場です。

大会報告の後、全国大会に出場した感想として、2人とも目標には届かなかったが悔いのない戦いができたとのこと。最後に将来の目標して「保育士になる」「大学で生物農薬を研究する」と力強く答えてくれました。

次は農業クラブ会長&副会長の2年生コンビにバトンタッチです。11月11日(土)に有馬高校で開催される「秋の農業祭」の告知をしました。

今週末の農業祭に向け、農業の実習授業で様々な準備を行っていることを報告し、農産物としては1年生が丹精込めて栽培したハクサイ・ダイコン、そしてみんなで鉢上げしたパンジー・ビオラなどの草花苗、そして果樹と緑、生物活用の授業で調整したギンナンがおすすめとのことです。さらに、農業クラブが3年ぶりに復活させたポン菓子の実演も紹介し、是非買いに来て欲しいとアピールしました。

4人とも最初は緊張していましたが、徐々に慣れ、おしゃべりがとても上手で、人と自然科のアピールをしっかりしてくれましたね。

11月11日(土)の農業祭、皆さまのお越しをお待ちしています。

図書室より ビブリオバトル校内選考会開催!

11月8日の放課後、ビブリオバトル校内選考会が開催されました!

この選考会を制すると、11月23日に甲南大学で行われる『全国高校ビブリオバトル兵庫県大会』へ駒を進めることができます。

有馬高校としても初めての取り組みとなりましたが、図書委員会のメンバーが準備、運営に携わってくれ、力を発揮してくれました。

参加者募集に名乗りを上げてくれた生徒も1年生が3名おり、観戦者が見守る中、熱き闘いが繰り広げられました。

緊張気味の3名のバトラーでしたが、いざプレゼンテーションに入ると緊張しながらも流暢に話し始め、内容や話術で聴衆を引き込んでいき、聞き応えのある1年生とは思えないほど堂々としたものでした。

プレゼンテーション後の質問タイムでは聴衆者からの質問も多数上がり、紹介本の内容を深めることにつながりました。どの本も読んでみたくなりましたね。

今回は先生による審査が行われましたが、審査にも時間を要し、どのバトラーも質の高さがうかがわれました。

また、聴衆者からも「本を読んでみたくなりました」「素晴らしい発表でした」「本を広めるきっかけになるよう、これからもこのような会をして欲しいです」など、好意的なご意見を頂き、図書委員会としても取り組んだ甲斐がありました。

見事、校内選考会を制しましたバトラー、おめでとうございますそして、参加してくれたバトラーの皆さん、運営に携わってくれた図書委員会、審査員の先生方や応援くださった先生方、ありがとうございました。

本番でも聴衆を引き付け、心を鷲づかみにしてください!

『本を通して人を知る。人を通して本を知る』。参加、視聴した誰もが、心通わす良い体験・時間を共有でき、読書の素晴らしさを改めて感じることができました。

そして緊張していたバトラーも、最後にはこんなステキな笑顔を見せてくれました。

マレーシア姉妹校からの訪問研修も始まり、有馬高校は活気に満ちています。

人と自然科 秋の農業祭まであと4日 今年も花の寄せ植え販売します

有馬高校人と自然科最大イベント、秋の農業祭まであと4日となりました。収獲を前に農業と環境の授業でハクサイ・ダイコンを主体的に栽培している1年生の生徒も生育チェックです。今年は11月に入っても気温が下がらないため、害虫や病気の発生が少し心配ですが、生育は順調のようです。

また毎年大人気のモチ米の袋詰め、ギンナンの調整、3年生の課題研究の模造紙作成・・・など、準備に大忙しです。

さて3年生『ガーデニング』の授業では、毎年恒例、花の寄せ植えを今年も制作しました。毎年楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。

寄せ植え制作に向け、事前に座学で色彩や明度など色が持つ性質、配色の方法、高さの組み合わせ方、花が持つ性質・・・などなど花苗の活かし方を学び、この日を迎えました。早速ハウス内ににあるビオラ・パンジー・デージー・ハボタン・アイビーなどの苗から各自で花苗を選びます。

まずは鉢に培養土を入れ、選んだ花苗を鉢の中に並べていきます。一鉢にだいたい6~7ポットの花苗を配置し、位置を確定させます。

ポイントは背丈の高い草花苗を中心、もしくは後方には位置すること、そして4日後の農業祭を想像することです。今満開の花は4日後しおれている可能性があります、一方つぼみの花は4日後に花を咲かせているかもしれません。これらを計算し、販売当日咲いた花が前を向くように配置します。そして培養土を入れて完成です。

出来映えはいかがですか?納得のいく寄せ植えが出来上がりましたか?完成したら一カ所に集めましょう。

完成した作品はこちら。なかなかの出来映えですね。

今回制作した寄せ植えは、秋の農業祭 環境・果樹と緑のブースにて販売します。

是非お気に入りの寄せ植えをお家に連れて帰ってあげてください。皆さまのお越しをお待ちしております。

人と自然科 さんだ農業まつりにて農業クラブ意見発表を披露しました

11月4日(土)三田市郷の音ホール駐車場を中心に開催された第49回さんだ農業まつりのステージで、人と自然科の生徒2名が意見発表を披露させていただきました。

三田市の農業を元気にするこのイベントでは、毎年地元の農家さんが作った自慢の農産物販売や三田産の農畜産物を使用した食品バザー、三田消防署のはしご車の展示、三田牛の競り市・・・・などなど様々なブースが出展され、地元三田の農業の魅力を発信しています。そして有馬高校人と自然科は毎年このイベントにお招きいただき、農業や環境に関する意見発表を披露させていただいています。(毎年この意見発表を楽しみにしているよ・・・と言っていただける方も多く、とても嬉しく思っています。)

意見発表は生徒が日頃の農業学習を通して学んだり考えたりしている身近な問題や将来の問題についての抱負や意見をまとめ、聴衆の前で発表するものです。今年はこの夏の農業クラブ県大会や近畿大会、全国大会に有馬高校や兵庫県、そして近畿ブロックの代表生徒として出場し、最優秀賞受賞など大活躍した2名の生徒が意見発表を披露しました。

まずは分野Ⅰ類(生産・流通・経営)に出場した3年生 K.Yさんの発表

タイトルは 『 これまでの経験を未来へ 』 です

家族で大規模なウメ・クリを栽培しており、どのように自分が父や兄ををサポートしていくか悩んでいたとき、学校の授業や先輩農業者特別授業での学びから『経営』の面からサポートできると気づき、『半農半X』という考え方を元に発展させていきたい・・・という決意が込められた素晴らしい発表でした。

次は 分野Ⅲ類(ヒューマンサービス) 3年生 T.Wさんの発表です。

タイトル 『 華道の世界に新しい風を 』

幼い頃から華道に取り組んできた中で、人と自然科で取り組んでいるフラワーアレンジメントに興味を抱き有馬高校に入学。授業やアレンジメント講習に関するイベントで、視覚的に教えるという手法の有効性に気付き、その手法を華道に取り入れたい・・・と提案する内容の発表でした。

2人とも本当に素晴らしい発表で、終了後は会場からは大きな拍手を頂くことができ、生徒にとって大きな励みとなりました。終了後は恒例となりつつあるで発表の内容についてインタビュー。二人とも緊張したけどとても良い発表ができたとのことでした。

意見発表を聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。

ちなみに今回発表した意見発表のうちどちらか一つは、1月27日(土)に有馬高校で開催予定の学習活動発表会にて披露します。

昨年の学習活動発表会に関する記事は→ 学習活動発表会第1部 学習活動発表会第2部

有馬高校保護者の皆さんはもちろん、中学生の皆さんも参加できますので是非お越し下さい(中学生の皆さんは事前申し込みが必要です。詳細は後日中学校・HPをとおしてお知らせします。)

人と自然科 第2回フラワータウンフェスティバルに出展しました

11月3日(金)神戸電鉄フラワータウン駅北側~県立人と自然の博物館の空間にて、第2回フラワータウンフェスティバルが開催され、人と自然科農業クラブの本部役員生徒が花苗を中心とした農産物販売ブースを、そして農業クラブフラワーアレンジメント班の生徒がコサージづくり体験ブースを出展しました。

昨年から始まりました「フラワータウンフェスタ」は、有馬高校から徒歩15分ほどの所にあるフラワータウンの賑わいと新たな魅力創出を目的に、民間事業者、地域住民、行政等関係機関が協力しながら持続可能なまちの構築を目指す取り組みの一環として開催されています。有馬高校人と自然科は今年度はじめて参加させていただきました。

10時からのイベントスタートを前に準備にかかります。1年生の生徒は今回イベント初参加ということで先生や先輩から教わりながら準備を進めていきます。

いよいよイベントスタート。農業クラブ本部役員の生徒はパンジー、ビオラ、ハボタンの花苗、朝採りキュウリ、そして有馬高校名物ギンナンを販売しました。

子ども連れのご家族から年配の方まで幅広い層の方が訪れて下さり、自慢の花苗をたくさん買っていただきました。

そしてフラワーアレンジメント班の生徒はコサージづくり体験です。

長く楽しんでもらうためにアーティフィッシャルフラワーのお花を使い、ワイヤリングやテーピングの技術を教えながら作品を一緒に完成させていきます。とっても上手ですね。参加した方はみんな笑顔で帰っていかれました。

イベントを頑張っていると・・・今回も登場してくれました。有馬高校人と自然科のマスコットキャラクター『ひとっしー』です。

登場したとたんに子どもたちが集まり、ハイタッチしたり一緒に写真を撮ったり・・・大人気です。

16時にイベントは無事終了。天気も良く、予想以上の方にブースを訪れていただきました。イベントをとおしてフラワータウンの魅力を再発見できたと同時に、参加した生徒自身も成長できたのはないでしょうか。

有馬高校のブースを訪れて下さった皆さま、そしてこのイベントに声をかけてくださいましたフラワータウンセンター地区活性化推進実行委員会の皆さま、本当にありがとうございました。

人と自然科 高校生就農講座(農学部大学訪問)実施

11月1日(金)人と自然科1年生の生徒を対象に、高校生就農講座 農学部大学訪問を行いました。

この事業はひょうご農林機構様のご支援のもと、農業関連学科を有する上級学校を訪問し、農業の魅力や就農、農業関連学科を有する大学への進学に向けた意識付を行うことを目的に行っています。今年度は農業生産学科をはじめめとする4つの農業系学科を有する摂南大学農学部を訪問させていただきました。

まずは大学の講義を実際に体験・・・模擬授業です。農学部農業生産学科園芸科学研究室所属の寺林先生より、『土を離れた野菜栽培~養液栽培そして植物工場~』をテーマに講義をいただきました。

養液栽培の歴史、養液栽培と水耕栽培の違い、そして養液栽培の利点と欠点など、先生の研究成果も交えてお話しいただきました。特に生徒にとって印象に残ったのは、根菜類の養液栽培です。養液栽培といえば葉物野菜や果菜類のイメージですが、寺林先生はジャガイモやニンジンなどの養液栽培にも成功されておられました。講義の後にも質問が飛び交うなど充実した時間となりました。

講義の後はお昼休み。大学の雰囲気を味わいながら移動し、実際に大学の学食を体験しました。

有馬高校の食堂もとても美味しいですが、大学の学食も安価でボリューム満点。お腹いっぱいになりました。

お腹いっぱいになったところで大学の入試制度について説明いただきました。大学を受験する場合の『併願』と『専願』のちがい、そして農学部系の大学にあり、人と自然科のように専門学科で学ぶ生徒を対象とした『専門高校生入試』についてなど詳しく説明いただきました。

次は在校生を囲んで座談会です。

『なぜ摂南大学を選んだんですか?』『どんな研究をされているんですか? 』『大学までどのようにして通学していますか?』『大学は楽しいですか?』疑問に思っていることを、直接3名の在学生に質問していました。

ちなみに・・・就農講座を進めていく中で、私たちが大学訪問をしているという情報を聞いた有馬高校から摂南大学に進学されている2名の先輩も飛び入りで顔を出して下さいました。

『高校在学中にしっかり勉強していた方が様々な大学から自分が学びたい大学を選べるよ』『大学受験の際は、どのような教授が在籍しているか、事前に調べておいた方が良いですよ』『農業高校から農学部に進学したら、普通科から進学してきた生徒より講義が分かりやすく受けられるメリットがあるよ』など、のアドバイスをして下さいました。

最後は施設見学です。農場見学では先ほどの講義にもあった養液栽培の実験施設や実験農場、ドローンなどの農業機械の見学

そして3年生から所属する研究室や実習室、ゼミ室、屋上庭園、休憩スペースや自習スペースなども案内いただき、実際に大学生がゼミ活動や研究活動を行っている様子も見ることができました

以上で就農講座は無事終了。短い時間でしたが、『大学』というイメージが膨らんだようです。まだ1年生なので自分の進路イメージは固まっていないかもしれませんが、これから少しずつ考えていきましょう。ちなみに人と自然科の先輩方は、大学進学・短大・農業大学校・専門学校・就職・・・と幅広い進路を実現させています。

自身の進路実現に向け、人と自然科で様々な経験を積んでいきましょうね。

最後に、この就農講座(農学部大学訪問)にご支援いただきましたひょうご農林機構様、ご協力いただきました摂南大学農学部の先生方、学生の皆さま、本当にありがとうございました。

人と自然科 ひとはく連携セミナー 未来に残したい農業や農村の持つ魅力

10月27日(金)人と自然科1年生学校設定科目『人と自然』の授業において、今年度第6回目となる人博連携セミナーが実施されました。

人と自然科は県立人と自然の博物館と連携協定を結んでおり『人と自然』の授業で年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の研究員から自然や環境、動植物など専門的な講義を直接頂き、深く学んでいます。

第5回ひとはく連携セミナー 秋の野原の虫とりで触って感じる生物多様性 に関する記事はこちら

第6回目となる今回は『未来に残したい農業や農村の持つ魅力』をテーマに、衛藤 彬史研究員より講義をいただきました。

棚田などの農村特有の風景、私たちの身近にある生活文化と共にある食や行事など、農業や農村には地域に根付いた様々な魅力があります。しかし時代の移り変わりと共に、その魅力は失われつつあります。今回の講義では農業や農村の持つ魅力を次代に継承していくための工夫や取組みについて紹介していただきました。

まず注目したのが大豆です。納豆や豆腐、味噌、醤油、煮豆、おから、油揚げ・・・・皆さんの身近にある様々な食材で大豆が使われているものは多いですよね。しかしこの大豆のほとんどはは海外から輸入されておりその自給率は6%です。そのような中でも日本では大豆の文化を守るために、量より質を高め琉工夫を行っています。たとえば兵庫県の醤油メーカーヒガシマル醤油さんでは醤油に適した新品種を開発し、美味しい醤油を生産されています。講義では実際に様々な品種の大豆を見せていただき、その違いを学ぶことができました。

次に多様な農村景観を守る取組みです。

以前から農業は傾斜地で行う地域がありましたが、農業就業人口が減る中で作業しにくいという点から傾斜地農業はどんどん衰退しています。その結果美しい農村景観も失われつつあります。この傾斜地農業を守る例として、放牧を傾斜地に但馬牛を放牧し雑草を飼料として活用する例や、狭い面積で高収入を目指す静岡県のわさび栽培の例など全国のユニークな取組みを紹介いただきました。

最後に先生からの印象に残ったお話として『農業を学ぶではなく農業で学ぶ』と言う言葉です。私たち人と自然科の生徒は日々実習や授業をとおして農業を学んでいますが、『農業』を詳しく分析してみると、農作物の加工や調理で『家庭科』や『科学』を学び、生産をとおして『食育』を学び、地域のことを学ぶことで『社会・歴史』を学び、栽培をとおして『理科・生物』を学び、収量を分析することで『経済』や『数学』を学びます。このように農業とは『総合学習』であるといえますね。

私たちが普段から目指している『農業をとおして自身を成長させる』という人と自然科での学びの特徴や大切さを改めて理解できた時間となりました。衛藤先生、興味深い講義をありがとうございました。

次回のひとはく連携セミナーは、『論文って面白い!~科学論文の読み方入門講座~』をテーマに、中濱 直之研究員より講義をいただく予定です。難しそうなテーマですが、論文を読むのは意外と?簡単・・とのこと。次のセミナーが楽しみですね。

人と自然科 クラインガルテン10 ~実りの秋~

秋も深まり、クラインガルテンも実りの秋を迎えました。

10月24日はコカブ・ハクサイの収穫です。

説明はガルテンのムードメーカー Kくんです。

今回はハクサイやキャベツがどのように結球するのか、収穫の目安や方法

を説明しました。

ハクサイの収穫は株元を包丁で切り、収穫します。上を切りすぎると葉が

バラバラになってしまいます。説明後は収穫の開始です。

コカブは十分に大きくなったものを選び収穫していきます。

形、サイズ、肌の状態、まずまずの出来ですね。

収穫をしていると幼稚園の幼児たちが圃場横を通り、即興の野菜講座です。

大きい野菜の数々にびっくりしていました。

収穫後は黒枝豆の収穫体験です。一莢ずつ丁寧に採っていきます。今年は

雨が少なくやや小粒な枝豆です。

10月31日はダイコンの収穫です。

今回の説明はダイコンの生理障害についてです。生理障害とは病気ではなく、

栄養や環境状態によって生じるものです。図を交えて説明していきます。

今回、栽培した品種はYRくらまという味のよいダイコンです。

立派なダイコンを収穫することができました。

クラインガルテンも残り1ケ月、あと4回となりました。

今後も活動の様子、お楽しみに!

人と自然科 第22回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに兵庫県代表として出場 銅賞受賞

10月28日(土)福井県中小企業産業大学校で開催された、第33回全国産業教育フェア福井大会 第22回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに、本校人と自然科の生徒1名が兵庫県の代表として出場し、3年生T.Mさんが銅賞を受賞しました。

毎年開催されている全国高校生フラワーアレンジメントコンテストは、フラワーデザインに関する知識と技能を活用し、自らの考えを表現する力や創造性・芸術性を互いに高め合い、新たな未来を切り拓く職業人としての資質を育むことを目的とする大会で、事前に発表されたテーマに沿って、事前に発表された花材と当日発表される花材を組み合わせて作品を完成させるというもので、とても難易度の高い技術が必要とされます。

今年度代表として出場した生徒は、3年生のT.Mさん。農業クラブ専門班『フラワーアレンジメント班』に所属している生徒で、大会に向け、顧問の先生や「ひょうごの達人」事業を活用し来校いただいている講師の先生の指導を受け、練習を重ねてきました。

事前に発表された今年のテーマは「未来の輝石」

事前発表の花材はユリ、スプレーカーネーション、バラ、トルコギキョウ、オンシジウム、スプレーマム、ミツマタ、モンステラ、そして越前水仙と越前和紙の老舗工房が廃棄される野菜や果物から作った越前和紙(フードペーパー)を作品に取り入れるというものでした。また、当日発表された花材は、ハイブリッドスターチス、ヒペリカムでした。

制作時間60分で作品を創り上げます。日頃の成果を発揮し、全力で作品を完成させたようです。

完成された作品はこちらです。

作品コンセプト

古来より島国である日本では、北前船のような多くの船団が灯台の灯りを目印に、希望を抱きつつ目的地へと旅立っていきました。これから私たちの人生に起こる様々な試練を突破させる、困難にも屈しない強い意志と勇気を船に乗せ、灯台の灯りを背に、大海原に旅立っていく私の決意を作品に込めました。

そして、結果発表。T.Mさんが4番目の賞である銅賞を受賞しました。越前和紙の活かし方や越前水仙の球根の見せ方、作品コンセプトがぴったりな点が評価されたようです。全国大会の場で、有馬高校のフラワーアレンジメント技術の高さを証明してくれました。

1.2年生の皆さん、そしてこれから入学してくる中学生の皆さん。先輩の活躍に負けないように頑張りましょう。

人と自然科 農業クラブ全国大会熊本大会に出場 農業鑑定競技会 優秀賞受賞

10月24日(火)~26日(木)『農業高校の甲子園』『農業高校のインターハイ』と称される、令和5年度日本学校農業クラブ全国大会令和5年度熊本大会が開催され、本校人と自然科からも意見発表会で県大会、近畿大会ともに最優秀賞を受賞した生徒が近畿ブロックの代表として、農業鑑定競技会で県大会を1位、2位通過した2名の生徒が兵庫県連盟の代表選手として出場し、農業鑑定競技会に出場した生徒が見事優秀賞を受賞しました。

第71回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 人と自然科生徒が大活躍 前編 (競技会当日)に関する記事はこちら

第71回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 人と自然科生徒が大活躍 後編 (大会式典)に関する記事はこちら

第71回近畿学校農業クラブ連盟大会意見発表会 最優秀賞受賞 全国大会出場決定しましたに関する記事はこちら

競技会前日、新幹線で熊本に乗り込みます。町中くまモンに溢れていました。

まずは意見発表会。会場は八千代座。明治43年に建設された芝居小屋で、国の重要文化財にも指定されており有名な歌舞伎役者さんも毎年訪れ公演を行う、由緒ある建物で全国大会意見発表会が開催されました。

24日(火)は開会式とリハーサルです。全国9つのブロック大会を勝ち抜いた代表が集い、開会式では歓迎のつどいとして地元山鹿市の伝統である『山鹿灯籠踊り』が鹿本農業高等学校の生徒により披露され、生徒実行委員長から熊本県の魅力や選手への激励に関するあいさつがありました。

そして明日に向けたリハーサル。マイクの音量や高さなどを確認しました。

いよいよ大会二日目、本番です。早朝から河川敷で最後の調整を行いました。河川敷での朝練・・・まるでスポーツの大会前のようですね。準備万端で会場の乗り込みました。

そしていよいよ本番。タイムは6分56秒。(7分を超えると減点となります)これまで数え切れないほど練習、本番を繰り返してきた中で一番素晴らしい、悔いのない発表を行うことができました。 最後にこれまで約7ヶ月間二人三脚で頑張ってきた先生と記念写真を撮りました。

ちなみに今回の全国大会で発表した意見発表は11月4日(土)に郷の音ホール駐車場で開催されます、第49回さんだ農業まつりのステージにて聞くことができます。ぜひお越し下さい。

次に農業鑑定競技会です。会場は熊本県立熊本農業高等学校体育館です。この日に向け、大会運営校の熊本農業高校の生徒が、モニュメントやカウントダウンボードを作成してくれていました

大会では校内大会、県大会を勝ち抜いた全国のクラブ員が1000人以上集まります。競技は8つの分野に分かれ競技を行います。有馬高校からは分野園芸に出場しました。選手以外は立入禁止。中の様子が全く見られないので、以下2年前に有馬高校で開催、運営した県大会の様子を参考にご覧下さい。

2年前に有馬高校が運営した県大会農業鑑定競技会に関する記事はこちら

競技後2人を直撃インタビュー。今年はかなり難しかったとのこと。昨年も全国大会に参加している生徒に聞いても、比べものにならないほど難易度がUPしたとのことです。でも悔いのない戦いができたとすっきりした表情でした。

そして一晩経って・・・最終日は、全ての競技に出場した選手、引率職員約4000名が大会式典会場である熊本城ホールに集結します。

やっぱり出てきました・・・特別ゲストのくまモンと一緒にくまモン体操をみんなで踊った後、各都道府県連盟記の入場、日連会長や文部科学大臣、農林水産大臣の名代の方からあいさつがあり、いよいよ結果発表です。

いよいよ結果発表。最優秀賞者の名前が呼ばれ、その場にスポットライトが照らされます。結果は目標であった日本一は逃しましたが、農業鑑定競技会に出場した1名が見事優秀賞を受賞することができました。一方、意見発表会に出場した選手は惜しくも入賞を逃しました。『最優秀賞をとって熊本城ホールの大舞台で最優秀賞者発表をしたかった・・・でも最高の発表ができたので悔いはありません』とのこと。3人とも全国大会の舞台で有馬高校人と自然科の名を上げてくれました。本当にありがとう。

そして大会旗が熊本県から次期開催県へと引き継がれ、最後はFFJの歌。全国の農業高校生が歌える歌を全員で清聴し、大きな拍手の中大会は幕をとじました。

ちなみに来年度の全国大会開催県は岩手県です。1.2年生の皆さん、先輩の活躍に負けないように頑張りましょう。そして中学生の皆さん。是非人と自然科に入学して、農業高校の甲子園で全国優勝を目指してみませんか?

人と自然科に入学してくれるのを、生徒も農場の先生も、みんなで心から待っています。

秋季オープンハイスクールを実施しました!

10月28日午後、秋季オープンハイスクールを実施しました。

多くの中学生の皆さん、並びに保護者の方々がご参加くださいました。ありがとうございました。

1年生のクラスや有高生のwillスタッフのメンバーが手際よく、万全の準備をして迎えました。

先ずは校長先生から中学生の皆さんへのメッセージがありました。

皆さんはあらゆる可能性を秘めています。そのことに気付き始めた人、まだ気付いていない人もいるでしょう。

有馬高校でその可能性を信じて、輝かしい未来を一緒に築いていきましょう。そのための手助けを、先輩方や教職員で担っていければ嬉しいです。

続いて、全体説明会や学科別説明会などがあり、総合学科・人と自然科の学びについて、有高生を中心に説明をしてもらいました。

相手に分かりやすく物事を伝えようと、話し方を工夫したり、演劇仕立てでやってみたりと試行錯誤をして準備をした様子が伝わってきました。中学生に上手く伝わっているといいですね。

また、中学生の皆さんのそれぞれの興味関心のある体験授業を受けてもらいました。高校での授業をイメージできたでしょうか。総合学科では今回のように、それぞれの興味関心に沿った授業を選択できることも特徴ですので、分野ごとの学びを深めたい人には総合学科はぴったりです!

有馬高校は、皆さんの学びと成長を支えるために、皆さんをお待ちしています。

あなたも有高生になって、ひとりひとりが輝き、生き生きと過ごせる学校を一緒に創造していきましょう。

小高連携授業 理科の楽しさ・面白さを伝えよう

10月26日、小高連携授業で三田小学校の4年生が有馬高校にやって来ました。

元気な4年生。わくわくした表情で足取り軽く現れました。

今日は『理科』の実験や観察を通して、楽しさや面白さ、不思議さを体感してもらおうと、有高3年生の生物・物理・化学授業選択生徒が案内や実演をしました。

前日までに準備や役割分担を放課後も残って行い、万全の準備をしてお迎えしました。

いささか緊張しながらも『化学実験』ではまず、液体窒素実験の実演。

「窒素知ってるぅ~!!」と傍に寄って食い入るように見つめる4年生。

「この花を窒素に入れるとどうなるかな」「風船はどうかな」など、有高生も4年生に語りかけながら実演します。

物質の変化を目の当たりにした4年生は、その度に歓声をあげて驚いていました。

そしてスライム作りに挑戦。

配られた液体を覗き込んで「これなんやろ?」「ボンドみたいな匂いがすんで」と思い思いに感じたことを発言する元気な4年生。

有高生も4年生にできるだけ分かりやすく作り方の手順を説明しようと頭をフル回転。サポートする生徒もどう動いたらよいかを互いに声をかけあいながら動いていました。

こちらは『生物実験』。

顕微鏡を覗き込んで生物を観察したり、教室内の生き物を見る4年生に説明をしながら生物の生態や不思議さを伝えようとしていました。優しい語りかけをしたり、時には「こっちに移動するよ~」と声高らかに呼びかけたりと、その場その場に応じた対応を考えて行っていました。

人体模型を前に身体や聴診器の使い方の説明や生物クイズも行いました。

自分の知識を言葉で相手に伝えることの難しさや、準備や進行の手順、段取りを実際に進めることの大変さを感じたようですが、同時にこうした実践を通して学ぶことの大切さも体感し、学びにつながりました。

連携授業を終えた後には「小学生がこんなに喜んでくれるなんて嬉しかった」「楽しかった」「やってみて良かった」という感想が聞かれました。

三田小学校の4年生のみなさん、理科の実験はいかがだったでしょうか。

有高生のお兄さん、お姉さんが話していたように、「理科の楽しさ・面白さ」を感じてもらえていれば嬉しいです。

また、理科の時間には今日のことを思い出してみてください!

人権講演会 自分らしく生きる

10月25日、『性の多様性を理解する』ことを目指して、体育館で人権講演会を行いました。

今年度の講師には、一般社団法人日本LGBT協会代表理事、清水 展人(しみず ひろと)さんをお招きし、『女らしく男らしくよりも自分らしく生きる~ひとりひとりの性を大切にできる学校~』と題してご講演いただきました。

清水さんはご自身の体験を交えながら、「LGBTってなんだろう」と問いかけ、理解を広めようと生徒と時折対話をしながら話を進めてくださいました。また、ご自身の中に抱え込んでいた違和感からくる思いや悩み、葛藤などを皆の前で惜しみなく話してくださいました。

その柔軟ながらも周囲や社会に対する熱い思いや決意を感じると同時に、清水さんのこれまでの生きづらさも感じられてきました。LGBTで辛い思いをしている人が存在する、ということを思わずにはいられません。

世界にはさまざまな人がいます。性の多様性もさまざま。さまざまな人が生きている世界。

自分自身を大切にするように、周囲の人に寄り添い、大切にする。相手を思いやる。受け入れる。

簡単なことのようで難しいですよね。ですが、このような機会を機に、少し立ち止まって考えたり感じたりすることが大切で、次への新たな自分になれる。

清水さんが目指す社会は、世界中の願いでもあります。そして、有高生のひとりひとりも大切な世界中のひとりです。

有高生を含む世界中の人々が安心して学び、ひとりひとりが輝く社会になるように、自分ができることは何かを考えながら進んでいけるとよいですね。

その根底には、『自分らしく生きる』ということを忘れずに!

ご講演くださいました清水さん、本当にありがとうございました。

有高生も清水さんに負けないように自分らしく、未来を一緒に歩んでいきましょう!

人と自然科 農業先進地見学を実施しました 後半(県農林水産技術総合センター サンパティオおの)

10月19日(木)に人と自然科2年を対象に実施した農業先進地見学(バスセミナー)もいよいよ後半戦です。

農業先進地見学を実施しました 前半((株)ネクストファーム見学)に関する記事はこちら

午後最初に訪れたのは、県農林水産総合技術センターです。兵庫県の農業振興のために、品種改良や生産、加工技術の開発などに取り組んでいる、まさに兵庫県の農業拠点施設です。

まずは施設など概要説明を全体で受けました。センターの役割の他、気候変動によりイネの品質が低下している中、兵庫県が独自に品種改良したイネの説明や病害虫の防除技術など、サンプルを見せていただきながら説明を受けました。

そして2班に分かれ、今回は 野菜・花等施設園芸関係の研究施設と病害虫防除に関係する拠点施設の見学を行いました。

まずは野菜・花等施設園芸関係の研究施設。技術総合センターで開発したイチゴの新品種の紹介や夏の高温などに対応したイチゴやシネラリアなどの栽培技術について説明をうけ、実際に施設も見せていただきました。実験区と対象区の生育の違いに生徒は関心を持っていました。

そして病害虫防除に関係する拠点施設の見学では、近年整備された病害虫高度診断防除研究拠点施設を特別に見学させていただきました。県内各地の農場で発生した病害虫で、判断が付くにくい症例の場合、この施設に持ち込まれ、診断・同定されます。さらにデータベース化し、県内各地にある試験場に共有することで、早期発見、早期対応できるという役割も持っています。

施設内にはPCR検査ができる高額機器など、最新の機材が整っており、生徒は興味を持って見学、質問を行っていました。

兵庫県の農業の最先端技術を知ることができた素晴らしい時間でした。県立農林水産総合技術センターの皆さま、お忙しい中本当ににありがとうございました。

そして最後の見学・研修先はサンパティオおのです。兵庫県の真ん中に位置する小野市にあり、特産品であるイチジクを中心に200件以上の農家が農産物を持ち寄る農産物直売所です。最近隣接するヒマワリの丘公園に巨大な遊具が新設され、週末大人気スポットとなっています。この日もコスモスが咲き誇り大勢の地域の方が訪れていました。

まずは店長さんから、直売所の概要について説明いただきました。店頭に並んでいる野菜はほぼ全て市内で生産されたもの。そして特産のイチジクのジェラートやケーキなど加工品も市内産の農産物を使ったものがほとんどです。毎月様々なイベントを開催し集客を行い、阪神地域からもお客様が来店されているようで、地域の農家さんの収入増に貢献することを目的としています。

生徒は実際に販売所を見学し、商品を手に取り、学校で販売している価格と比較したり、どのような加工品が開発されているのかを学んでいました。

授業でも学んでいますが、これからの農業は6次産業の時代。生産だけでなく販売、加工を行い収益を上げるのがスタンダードになってきています。実際に現場で6次産業を学ぶとても良い機会となりました。サンパティオおのの皆さま、ありがとうございました。

今回実施した先進地見学では、普段学校での座学で学んだ内容を実際に自分の目で確かめることができた、大変有意義な時間となりました。今回見学させていただき、ご説明頂いたいた施設担当者の皆さま、そして全面的にバックアップいただいた阪神農業改良普及センター様、本当にありがとうございました。

人と自然科 農業先進地見学を実施しました 前半((株)ネクストファーム見学)

10月19日(木)人と自然科2年生を対象に農業先進地見学(バスセミナー)を実施しました。阪神農業改良普及センター様のバックアップをいただき開催したこの事業は、学校施設では学ぶことのできない先進的な農業の生産現場、農業普及の拠点のとして設置された公共施設の見学を通じて実社会と農業のかかわりなど見識を深めることを目的として行っています。

今年度の研修先は(株)ネクストファーム、県農林水産技術総合センター、サンパティオおのの3か所です。快晴という絶好の研修日和のなか、大型バスに乗り込み出発です。

最初の研修先は(株)ネクストファームです。ひょうご次世代施設園芸モデル団地として平成27年に整備されたこの施設は、敷地面積8.2ha、中玉トマト、ミニトマト合計9万本を栽培している巨大トマト生産施設です。オランダ式連棟型温室が圧巻ですね。施設概要など簡単な説明を受けた後、いよいよ施設の中に入ります。病気や害虫を持ち込まないようにエアーシャワーを浴びて入ります。

担当の方から環境制御技術、栽培、作業管理体制、販売状況などの説明を受けました。施設はICT技術により気温、や湿度、二酸化炭素濃度、日射などを自動で制御し、作物の生育環境を最適化して生産性の向上や合理化を図っています。特に印象的だったのは二酸化炭素の制御です。通常の濃度は400ppmですが、栽培区域ではトマトの光合成により200ppmまで減ってきます。これを400ppm以上に戻し、生育促進、収量増につなげていくのだそうです。

栽培しているゾーンの扉も特別に開けてはみせてもらいました。先が見えない光景に驚きです。8月に定植し、翌年7月まで収穫が続きます。トマトは20m40段まで成長、枝を斜めに倒しながら栽培していきます。

収穫後の調整、袋詰めも機械化と人力を組み合わせた体制で、まるでトマト工場のように見えます。ちなみにこの施設は、適正に農業を生産している国際的な指標である『GGAP』も取得しており、食品衛生、労働安全、環境保全など全てにおいて基準を満たした取組みを行っています。。

他にも溶液タンクや防除機などを見学し、試食もさせていただいた後は・・・

この施設の特徴である、バイオマスエネルギー(木質チップ)を利用したボイラー施設も見学しました。燃やしてお湯を沸かし暖房に使用するのと同時に、発生した二酸化炭素は温室内に送られ、環境制御にも使用されます。ちょうど木材チップが供給されている瞬間も見ることができました。

研修1カ所目から充実した研修となりましたね。ネクストファームの皆さまありがとうございました。

ネクストファームを出た後、2カ所目は県農林水産技術総合センターへ向かいます。その前にお昼ご飯。センターの隣にある県立農業大学校でお昼ご飯をとらせていただきました。そしてお昼休みには学校の施設内を見学させていただきました。

ちなみに県立農業大学校には有馬高校人と自然科からも毎年進学しており、この日も頑張っている先輩と出会うことができました。そして午後の研修前には昼食会場に先輩が訪ねてこられ、農大で開催される収穫祭の案内、さらには農業大学校の説明もして下さいました。様々な場所で先輩の活躍が見られ本当に嬉しいですね。

いよいよ研修は午後のプログラムに移ります。続きは後半で報告します。

全校集会

5日間の中間考査が終わりました。

生徒はほっとしつつ体育館へと。会が始まるまでは談笑が聞こえていましたが、号令と共に集中した雰囲気を作り始めました。

先ずは、『マレーシア短期研修報告』です。

マレーシアに訪問して現地学生との交流や学んだことを、映像と共に分かりやすく報告してくれました。コロナ渦で交流も途絶えていましたが、今年度より再開でき、生徒にとっての経験や学びが広がったことを嬉しく思います。また、報告を通して、現地のことや異文化について全校生で共有できたことは双方にとっても深い学びにつながりました。

次に、『防災ジュニアリーダー』による活動報告です。

防災ジュニアリーダーは、校内公募により防災への知識・関心を深め、普及活動に意欲的に取り組んでくれています。

ショッピングモールでの防災イベントへの参加、被災地での復興活動など防災に関わる活動報告を聞く中で、危機管理意識を常に念頭に置き、現在保たれている安心・安全が維持できるように、ひとりひとりが防災を意識して過ごしていくことの大切さを感じました。「避難訓練ができることは当たり前ではありません」という報告者の言葉は、全校生の耳と心に深く届いたことでしょう。

続いて、『第92代生徒会役員認証式』へと続きました。

全校生に認証された12名の新生徒会メンバーが、校長先生より認証通知をいただきました。

第92代生徒会会長の就任挨拶で、新たな生徒会活動の歩みがスタート。有馬高校の更なる飛躍と発展に向けて、力と団結力を発揮してくれることでしょう。

更に続いて『表彰伝達』です。

各部活動やクラブで栄えある成績を収める生徒の活躍は誇らしく、周囲の有高生にとっても刺激となります。

壇上の生徒を見守る他の生徒の、絶え間ない拍手も素晴らしかったです。

まだまだ続いて『近畿大会・全校大会出場壮行会』が行われました。

男子バトミントン部、農業クラブ、フラワーアレンジメントで近畿大会、全国大会へと駒を進めました。

日ごろの練習や取り組みの成果が実り、近畿や全国へと羽ばたいていく生徒たち。決して誰もが成し遂げられる業ではないことを感じ、自信を持って臨んできて欲しいです。

生徒会を中心に、全校生が一体となったエールが体育館に響いていました。

以上、全校集会の様子でした。

秋もだんだん深まっていく中、生徒の努力や学びも少しずつ色づき、やがては、たわわに実ることを願っています。

人と自然科 令和5年度農業クラブ後期総会開催

10月13日(金)講義棟にて人と自然科の1~3年生の生徒全員が集まり、令和5年度有馬高校農業クラブ後期総会が開催されました。

学校農業クラブとは、全国の農業系高校で農業を学ぶ生徒が全員所属している組織で、農業を学ぶ人と自然科の生徒も全員農業クラブ員です。農業に関する授業や実習はもちろんボランティア活動や、学習の成果を競い合う競技会など、活動は多岐にわたります。また生徒会と同じように農業クラブ会長をリーダーに構成される本部役員が、人と自然科をまとめる役割を果たしています。

前期副会長による開会のことばの後・・・

まずは本日をもって農業クラブの職を終える前期会長より挨拶がありました。

1年前、この場所で不安な気持ちとたくさんの希望をもちながら前会長から単位クラブ旗を引き継いだ時のことを思い出し、1年間県内の農業高校生との交流や校内外でのイベント運営などをとおして自分自身が成長でき、そして農業クラブと人と自然科のことを好きになれた・・・と1年間を振りかえっていました。最後にともに活動してきた役員への感謝、さらに1.2年生に向け、有馬高校農業クラブ、人と自然科がさらに盛り上がるように期待します。頑張ってください。とエールがありました。

次に成人代表あいさつ。校長先生から、日頃の実習はもちろん、農業クラブ各種競技会やフラワーアレンジメントでの活躍に対し『皆さんをいつも誇りに思っています』という言葉をいただきました。

第18回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストにて文部科学大臣賞他受賞に関する記事はこちら

農業クラブフラワーアレンジメント班 さんだチャレンジャーズアワードを受賞しましたに関する記事はこちら

そして最後に、有馬高校は今年127年を迎えていますが、その前身は明治29年創立の有馬農業補習学校、三田農林学校であり、有高の源流は農業です。この歴史と伝統を胸に、これからの輝くそれぞれの人生を切り開いてくれることを期待します。と激励の言葉をいただきました。

いよいよ議事に移り、新役員の承認です。

新副会長候補から事前に立候補していた11人の新役員候補の紹介が行われ、採決の結果全会一致(大きな拍手)で承認されました。そして新たに就任した新会長より『先輩方が築いてくださった伝統や想いを受け継ぎ、有馬高校人と自然科が盛り上がるように、役員全員で頑張っていきますのでよろしくお願いします』との決意表明がありました。

次はいよいよ単位クラブ旗の引継ぎです。70年近いの歴史があり、有馬高校農業クラブの活動を見守ってきたクラブ旗が、前会長から新会長へ『頑張ってください』の激励の言葉と共に手渡され、会場大きな拍手に包まれました。

総会後は農業クラブ発表披露です。県大会、近畿大会に有馬高校の代表として意見発表会、プロジェクト発表会に出場した生徒の模範発表を行いました。

第71回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 人と自然科生徒が大活躍 前編 (競技会当日)・・・に関する記事はこちら

第71回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 人と自然科生徒が大活躍 後編 (大会式典)・・・に関する記事はこちら

第71回近畿学校農業クラブ連盟大会意見発表会 最優秀賞受賞 全国大会出場決定しました・・・に関する記事はこちら

まずは意見発表会(学校での学びや様々な体験を通して感じた意見を7分以内で発表する競技)に出場した2人の発表です。

2人ともとても素晴らしい発表で会場にいる全員が聞き入ってしまいました。ちなみに2人の発表は、11月4日(土)に郷の音ホール駐車場で開催されます、第49回さんだ農業まつりのステージにて聞くことができます。(11時20分頃の出場予定です。)ぜひお越し下さい。

続いてプロジェクト発表会(学校でのプロジェクト研究を10分以内で発表する競技)の模範発表です。

素晴らしい研究内容で、1.2年生にとって大きな刺激となったようです。ちなみにこの発表は、10月28日(土)に開催予定の有馬高校オープンハイスクールの学科説明内にて発表予定です。中学生の皆さん楽しみにしておいてください。

続いて全国大会壮行会。新本部役員事業の生徒からこの夏の大会の結果、そして10月24日から熊本県で開催される第74回日本学校農業クラブ全国大会に出場する3名の生徒と、10月27日から福井県で開催される第22回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに兵庫県の代表として出場する1名の生徒が紹介されました。

そして全国大会に出場する選手代表より『今までの努力を自信に変え、全国大会で活躍できるように頑張ってきます。皆さん応援よろしくお願いします』と意気込みの言葉があり、会場全員で拍手で激励しました。

最後はFFJの歌斉唱。全国の農業系高校で歌われる農業クラブ連盟歌です。4月に続き全員で歌いました。多くの3年生にとってはおそらく最後のFFJの歌の斉唱です。寂しいですね。

そして新副会長による閉会の言葉で無事総会は終了しました。

本日の総会をもって農業クラブ本部役員を引退した3年生本部役員のみなさん。人と自然科を盛り上げるために頑張ってくださりありがとうございました。そしてお疲れさまでした。1.2年生の皆さん。先輩から引き継いだ人と自然科の活躍をさらに発展させ、さらに盛り上げていきましょう。

人と自然科 ひとはく連携セミナー 秋の野原の虫とりで触って感じる生物多様性

10月6日(金)人と自然科1年生学校設定科目『人と自然』の授業において、今年度第5回目となる人博連携セミナーが実施されました。

人と自然科は県立人と自然の博物館と連携協定を結んでおり『人と自然』の授業で年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の研究員から自然や環境、動植物など専門的な講義を直接頂き、深く学んでいます。

前回のひとはく連携セミナー 古代湖における固有種の生態について学ぶ・・・に関する記事はこちら

今回は昆虫研究の第一人者である八木 剛研究員より、『秋の野原の虫とりで触って感じる生物多様性』をテーマに講義、演習をいただきました。

いつもは制服で受講している生徒ですが、この日は実習服姿ですね。今回は実際に博物館に隣接し、豊かな自然が残る深田公園で虫取りをしながら生物多様性をリアルに感じる回です。まずは虫について学びます。みなさん『昆虫』と『虫』の違いは分かりますか?皆さんも中学校の時に習ったとおり足が6本、羽が4枚あるのが『昆虫』です。(クモは足が8本あるので昆虫ではありません。)一方『虫』には定義がないので、足が6本以上あるクモやダンゴムシも含まれます。さらに定義がないのでザリガニやは虫類も虫です。今回のテーマは『虫とり』なので、あらゆる生きものを捕まえます。

捕獲を前に虫のとり方について学びます。特に身につけておかなければいけないのが網の使い方とカゴ(捕獲袋)への入れ方。まず網の使い方ですが、飛んでいる虫は逃げるときに上に逃げていくので上から網をかけます。そして下から上に持ち上げてカゴ(捕獲袋)に入れます。一方バッタなど地上にいる虫は前の法に逃げていくので、網は前方から後方に網をかけます。そして捕獲袋に入れる時は指でつまんで入れます。

捕獲の基礎を学んだ後はいよいよ虫とり大会です。深田公園に解き放たれました。

全力で駆け回り捕まえます。

何か捕まりましたか?

見事にGETですね。

みんな子どもに戻った表情をしていますね。八木先生のお話では、今回は高校生が捕まえたので小学生に比べてトンボなど飛んでいる虫が多く捕獲されている傾向があるとのこと。中にはスズメバチを捕まえた生徒もいました。(専門家の指導の下捕獲しておりますので、良い子はマネしないようにしてください。)さらに虫とりなのでカエルやカナヘビも捕獲しました。

約1時間虫とりをした後は博物館に戻り、捕獲した虫を仲間分けしました。トンボの仲間、バッタの仲間、鎌霧の仲間、カメムシの仲間、チョウの仲間・・・・など仲間分けし、成果を共有、意見交換を行いました。

結果今回は、66種類139個体を捕獲することができました。深田公園は多様性に富んだ生きもののすみかであることが分かります。さらに分類された虫を見ながら、サナギになる虫(完全変態)とならない虫(不完全変態)の違いやクモの狩りの方法の違い、虫の交雑の方法など豆知識についても教えていただきました。そして最後は捕まえた虫をみんなで自然に帰し、講義は終了です。

約2時間、充実したセミナーでしたね。体験をとおして学ぶこと、そしてこの学びの成果を様々な場面に活かしていくことが人と自然科の特徴です。八木先生、ユニークな講義、演習をありがとうございました。

次回のひとはくセミナーは衛藤 彬史研究員より『未来に残したい農業や農村の魅力』をテーマに講義をいただく予定です。農業と環境を学ぶ私たちのとって大変興味深い内容・・・今からとても楽しみですね。

人と自然科 クラインガルテン9 ~稲刈り体験~

急に秋が深まり・・・本当に実習が行いやすくなりました。

10月10日はいつもの畑の実習だけでなく、稲刈りを実施しました。

(先日、1年生が稲刈りを実施した残り分です)

有馬高校の田んぼはもち米の一種である「ヤマフクモチ」を栽培しています。1年生のときの実習、新たに調べたことを説明します。今回は、4月からの管理のこと、ヤマフクモチについて、そして刈り方の注意について説明しました。

(2巡目となり説明もどんどん上達しています)

今回も、生徒と受講生でペアとなり稲刈りをすすめていきます。

稲の持ち方に注意して怪我のないように進めていきます。

受講生の方が手際よく進めていくペアもありました。頑張れ!有高生!!

中腰で行う手刈りはなかなか大変な実習ですが無事終了です。みなさん、お疲れ様でした。

図書室より ビブリオバトル校内選考会

来る11月23日(祝/木)、甲南大学 岡本キャンパスにて2023年度「全国高校ビブリオバトル兵庫県大会」が開催予定です。この大会に有馬高校も参加しようと校内募集をしていました。

そんなタイミングで3年生の選択授業、国語表現でビブリオバトルの授業をされていたのでお邪魔しました。

それぞれが本を読み、お勧め本の魅力やお勧めポイント、印象に残るシーンなどを力説します。そして聴衆者がそのスピーチを聞いて、どの本を読みたくなったかを投票してチャンプ本を選びます。

本の魅力が十分に伝わるように、話術や表現力を用いて5分間スピーチします。なかなかの緊張感。5分って意外と長く感じるようで、何気ない日常のおしゃべりは得意でも、スピーチとなると難しい面もあったようですが、試行錯誤、四苦八苦しながら最後までスピーチに取り組んでいました。

相手に考えや思いを伝えることは難しいですが、スピーチを終えると皆の笑顔が見られました。

それには、言葉で伝えらえた嬉しさや達成感が感じられた手応えがあったからでしょう。

さて、話を冒頭に戻しまして・・・。

図書室より募集のビブリオバトルですが、なんと!複数名の立候補者が名乗りをあげてくれました

校内からは1名しか参加できないため『校内選考会』を開催する運びとなりました

立派な志を持つ勇気ある有高生を、ぜひみんなで応援しましょう!!

人と自然科 農業と環境の授業で栽培したモチ米が稲刈りを迎えました

人と自然科1年生農業と環境の授業では、イネの栽培、生育を学ぶためにモチ米『ヤマフクモチ』を栽培しています。6月に手植えによる田植え実習を行ったモチ米・・・

6月農業と環境の授業で田植え実習を行いました・・・に関する記事はこちら

天候にも恵まれ、順調に生育し、10月に入り稲穂が垂れてきました。いよいよ収穫です。

前日の3年生総合実習の授業では、先輩方がはざかけ(天日干しする)用の垂木を組み立ててくださいました。

実習を前に担当の先生から収穫方法に関する説明を受けます。 まずは服装から。籾の先端についている『ぼう』と呼ばれるとげが体に入るとちくちくするため、ボタンをしっかりとめ、タオルを首に巻きます。そして鎌の使い方。収穫では刃がギザギザしている『鋸鎌』を使います。間違った使い方をするとケガにつながりとても危険です。手袋の着用、親指を上に向けて稲を握る(順手といいます)など絶対に手を切らないための稲穂の持ち方、そして収穫後のイネの束ね方などを教わりました。

しっかり学んだ後はさっそく実習開始です。6月に自分で田植した田んぼを囲んでみんなで刈っていきます。

今年の1年生は、作業が早い!!かつ正確です。

そして刈ったイネを5~7株束ね、麻紐でくくって稲束にしました。

束ねた稲束は天日干しするためはざかけ(垂木に稲束をかけること)します。

乾燥機で一気にするのとは異なり、ゆっくり時間をかけて乾燥を行うことで、甘みやうま味、粘りが増すと言われています。ちなみに有馬高校では、脱穀(稲穂から籾を外すこと)後の稲わらは野菜や花の栽培で活用しています。

最後に田んぼに残された落ち穂をみんなで拾います。(ミレーの絵画『落穂拾い』で有名なシーンですね。)せっかく一生懸命栽培したモチ米を一粒たりともムダにしたくないですよね。

人と自然科ではこのように授業で習得した技術を活かし、地域のイベントにも参加し活躍しています。

習得した技術を活かし先日大会運営を行った、世界稲刈り選手権に農業クラブ生徒が参加しました・・・関する記事はこちら

あっという間に2時間の実習は終了。最後に集合写真を撮りました。

今回収穫したもち米は、11月11日(土)に開催される農業祭にて販売する予定です。そして今年はいよいよこのモチ米を用いて餅をつき、炭火で焼いて振る舞う焼き餅も復活する予定です。そして今回紹介したもち米以外にも、ダイコンやハクサイなどの野菜、パンジー、ビオラ、ハボタンなどの草花苗、その他ギンナンなどの農産物販売を行う予定です。

地域の皆さま、楽しみに待っていてください。

人と自然科 10月の県庁緑化を有馬高校が担当しています

10月4日(水)人と自然科のフラワーアレンジメント班の生徒4名が兵庫県庁を訪れ、県庁緑化活動を行いました。兵庫県には農水産高校が12校あり、1年を通して各校が輪番で県庁2号館ロビーに草花苗や観葉植物などの各校の特色を活かした実習作品を展示し、庁舎の緑化ならびに環境整備に貢献しています。

今年度有馬高校は10月を担当します。今回も人と自然科農業クラブフラワーアレンジメント班が担いました。この展示に向け、ひょうごの達人事業でお世話になっている講師の先生にアドバイスをいただきながら、夏休みから生徒自身でデザイン画を作成し、新学期に入っても放課後の時間も活用し準備を頑張ってきました。

ちなみに有馬高校人と自然科といえばフラワーアレンジメント。フラワーアレンジメントに関する知識や技術を集中して学習できる学校設定科目『フローラルアート』があり、特に3年生では地域オープン講座『チャレンジ教室』と題し、地域の方を受講生としてお招きし、生徒が先生役となって授業を進めています。

チャレンジ教室「フラワーアレンジ」開講しました・・・に関する記事はこちら

また、習得した技術を活用し、地域のイベントや農業祭などでアレンジメント体験を実施しています。

今年4月でんスポアドベンチャーフェスタに出展しました・・・に関する記事はこちら

話を戻し設置当日、代表生徒が兵庫県庁を訪れ・・・まずは搬入です。

そして学校で練習したとおり作品を組み立てていきます。

過去と比較しても今回はかなり大きな作品のようですね。

完成した作品はこちら。タイトルは『多様性の花』です。

この作品には世界中全ての人がそれぞれの個性を大切にし、みんなが平等に暮らせる社会を実現させたい・・・という想いが込められています。カラフルな色で個性を表現し、中央には手を取り合っている姿をアーティフィシャルフラワーで描き、互いを認め合い、笑顔の輪が広がる様子を表しています。

担当した生徒より『この作品1人でも多くの人に見てもらい、関心を持ってもらうことで、インクルーシブな社会が実現できたら・・・』とのことでした。

私たちの力作は、10月下旬まで県庁2号館ロビーにて展示しています。県庁を訪れる際はぜひご覧ください。

図書室より 後期図書委員会が発足しました

10月4日、後期図書委員会が発足しました。

前期に引き続き図書委員を引き受けてくれた生徒さん、新たに頑張ってみようと図書委員に入ってくれた生徒さん、

図書委員ならできるかも、と来てくれた生徒さんなど、動機は様々なようですが、やるからには楽しく活動をしていこう!と結束を結びました。

委員長・副委員長・書記の役割も立候補で決まり、頼もしい限りです。

他にイベント企画係、図書だより係、新書購入係、本の配置換え・ポップ作り係と自主的に係決めをし、次の集まり日を相談していました。

図書委員は、各クラスから2名ずつ出てくれています。クラス、学年の枠を越えて交流ができることは魅力です。

自分たちが中心となって委員会を盛り立てていこうとする3年生。その行動力を見て学ぶ1,2年生。それぞれが、委員会活動を通して、有意義な時間を共有できることを願います。

目標達成に向けて、楽しみながら活動をしていきましょう!

人と自然科 クラインガルテン⑧ 秋野菜の管理&サツマイモ掘り

ようやく、秋の気配で実習もずいぶんやりやすくなってきました。

クラインガルテンの畑も秋野菜の管理がどんどん進んできています。

9月19日にはブロッコリー、カリフラワー、タアサイ、キャベツなどの植え付けを行いました。

畑に苗を植え付けることを「定植」といいます。植える深さや株と株の間隔に注意してやっていきます。

夏野菜でもやったことがあるので皆さん、慣れた手つきで進めていきます。

9月26日は追肥とコカブの間引きです。まずは追肥で使う肥料の説明です。

追肥を行う場所は近すぎても遠すぎても効果が半減してしまいます。

追肥が終わればコカブの間引きです。込み合っている場所は少しやりにくいですが注意をしてやっていきましょう。

10月3日はサツマイモ掘りです。今回は収穫後の保存方法や栽培した「ナルトキントキ」についての説明です。また、傷つけずに収穫する方法を圃場でしてイモ堀りのスタートです。

生徒と受講生でペアとなりどんどん進めていきます。今年は雨が少なく心配していた担当者でしたが・・・大きいイモを採ることができました。皆さん、楽しめましたか?

人と自然科 農業と環境 秋の農業祭に向けハクサイ・ダイコンの生育順調です

大盛り上がりの体育大会も無事終わり、10月に入りました。朝夕の気温が下がり、過ごしやすい季節を迎えています。農場では黒エダマメやサツマイモなどの収穫も始まり収穫の秋本番といったところですね。

人と自然科1年生農業と環境の授業では、農業の基礎を学ぶため、2学期にはダイコン、ハクサイの栽培を行っており、秋の農業祭での販売、品評会に向け順調に生育しています。

まずはダイコン。10月上旬にかけて2回に分けて行ったのが間引きという作業です。1カ所に3粒播種し発芽した芽を1本に絞る作業。別名『命のオーディション』です。

ダイコンの栽培がスタートしました(ダイコンの播種)に関する記事はこちら

発芽したダイコンのうち、害虫に食べられたものや生育が遅れているものを選び間引いていきます。残す株を傷めそうな場合はハサミで切断します。これまで丹精込めて栽培してきたため、少し心が痛みますね。しかし立派なダイコンを収穫するためには、避けて通れない実習です。

続いてハクサイ。夏休みに播種し、小さかった苗もすくすく育ってきています。

更なる成長を目指し、ここで行う作業が追肥という作業です。土の中の栄養が少なくなってきたのを成長具合を見て判断し、追加で肥料を与えていきます。

ポイントは、肥料を株に近づけないこと、そして葉の上にのせないことです。肥料がハクサイにくっついてしまうと、ハクサイがやけどしてしまいます。(肥料やけといいます。)

追肥が終わったらしっかり観察、調査しましょう。葉径を測定したり、葉の出方(葉序)を観察します。

生育は順調ですね。この調子で成長したら11月中旬には収穫適期を迎え、秋の農業祭で販売されます。そして一番自信のあるハクサイ、ダイコンを品評会として一同に展示し、来場される地域の方々に見てもらっています。

現在秋の農業祭に向けての計画は最終段階を迎えていますが、いよいよ今年は農産物の販売に加え、食品バザーを復活させる準備をしています。秋の農業祭の詳細については決まり次第、随時ブログで報告していきます。

来場される地域の方に満足いただけるよう、みんなで栽培を頑張っていきましょう。

体育大会本番 『諸法無我~関係を繋ぐ襷~』

9月29日(金)令和5年度体育大会を実施しました。

晴天の中、まさに体育大会日和! 視界いっぱいに広がる雲一つないきれいな青空のもと幕を開けました。朝は風が吹いており、少し涼しく感じましたが、日中は、気温も上昇するという予報なので熱中症対策を各自十分準備して、生徒にとって最高の思い出になるよう、みんな団結して頑張りましょう!

まず始めに校長先生からの挨拶では、今年度のテーマである「諸法無我~関係を繋ぐ襷~」の精神で、皆がどこかで繋がっている心を忘れず、ベスト尽くし、フェアプレーを心掛け、絆を深めて欲しいとお話がありました。

そして、選手宣誓と今年度初めての試みで行われる3年生有志の応援パフォーマンスです。

力強い掛け声と共に、熱い思いが伝わる演技に皆が励まされました。

個人種目、団体種目、クラス対抗種目などさまざまな競技があり、それぞれに大きな声援が送られました。コロナ禍では十分な競技ができなかった体育大会。そして、見る側の声援などやっと生徒たちが満足できるものに戻ってきたと感じました。

昼休みには熱中症対策の給水として、育友会の方々よりスポーツドリンクの差し入れがありました。生徒たちが熱い熱戦を繰り広げている中、準備から配布までありがとうございました。午後からも気合い十分です。

どの競技にも、全員が手を抜くことなく全力で真剣に打ち込んでいる姿が印象的でした。どの場面でも、大声で応援したり、悔しがったり、大笑いをしたり、高校生としての迫力あるパフォーマンスは、見ている人に元気を与えてくれます。また、それぞれに本気で取り組む熱意があるからこそ、生まれるパフォーマンスだと思います。有高生の内なるパワーを見ることができました。

最後にこの場をお借りし、この日のために準備からしっかりと取り組んでくれていた生徒会や運動部、吹奏楽部、放送委員会、清掃委員会の生徒達、先生方に感謝を伝えたいと思います。また、保護者の皆様・ご来賓の皆様、ご声援ありがとうございました‼

生徒はもちろん、大人も楽しみ、新たな活力が湧き出た1日でした。

今年度はやっと応援の声がグラウンド中に響き渡り、コロナ禍が明けつつあることを実感することができました。勝敗関係なく最後まで楽しむことができ、最高の1日になりました♪

来年はまた一段と高みを目指し、“Our Team”で充実した体育大会を実施したいと思います。

図書室より グリーン計画

前期図書委員会は9月末で終了し、後期委員へと引き継がれていきます。

前期図書委員の皆さん、お疲れ様でした。

勉学、部活動に加えて委員会活動も積極的に参加してくれました。有高祭の運営も忙しい中、協力してやり遂げられたことは、皆さんの頑張りのおかげです。図書委員を通じて学んだり考えたり思ったりしたことが、今後の生活に活かされることを願っています。

さて、図書室の窓際の書棚の上に観葉植物でも置きたい、植物が皆さんの気分を晴らし、癒される瞬間になれば、と思っていたところ・・・・・・。我が校には校内に自然がいっぱい。そして『人と自然科』という強い味方が!

「ありますあります」と人と自然科の先生。植木鉢に土に挿し木に最適植物たち。

「植木鉢はどれがいいですか?お好みの物をどうぞ。土は花用に作って、もみ殻も入って栄養たっぷりですよ」と。

倉庫の中はナチュラルワールド。花や野菜がお好きな方はわくわくする空間でしょう。

人と自然科の生徒さんや先生方はきっと毎日わくわくしながら実習に臨まれていることが想像できました。

一通りの作業の仕方を教わり、倉庫内でやり始めたその隣で、3年生の生徒さんが課題研究に取り組んでいました。

聞けば、花に適した土にするために、肥料の配合割合を研究しているのだとか。

「ここの土は先生のオリジナル配合で、とてもいい土です。あっちの機械で雑菌消毒もしています」と生徒さん。

なるほど。どおりで野菜や花が丈夫で生き生きとしています。農業祭にお越しくださった方々もご納得でしょう。

秋の農業祭の準備も始まっているようで、たくさんのポットにふかふかの土が入っていました。

図書室に置くグリーンも生徒さんに聞きながら、なんとか出来上がりました。

グリーン計画で少しずつ増えていく(であろう)風景を、図書室に訪れた生徒さんと共有したいと思います。

校内には生徒さんと先生方が、丹精込めて世話をしているもので溢れています。

令和5年度体育大会の予行が行われました。

本日、体育大会の予行を実施しました。 前日は、放課後に運動部員が中心となってグラウンド準備を行いました。

予行では、体育大会本番に向けて各競技で並び順やルール、競技上の注意点など事前準備や打ち合わせを入念に確認しました。まずは、開会式の流れです。1年~3年の順に有高祭で作成したクラス旗を先頭に整列をします。全クラスが整列するとグランドは18クラス、700名以上の生徒で一杯になり、壮観そのものです。

ラジオ体操時の体形など、全体の動きを確認しながら予行練習は進んでいきます。

気温が高いと予測されるため、熱中症対策をしながら、100m、リレー種目、綱引きの予選等を行いました。全員が、すごい熱気を見せ、本番さながらの盛り上がった予行になりました。特に今年度は、初めての試みで3年生有志の男子が応援パフォーマンスを実施してくれるようです。本番が楽しみです。

予選の様子を写真のダイジェストでご覧下さい

本番では今までの練習の成果が発揮され、白熱した戦いが見られるのを楽しみにしています!

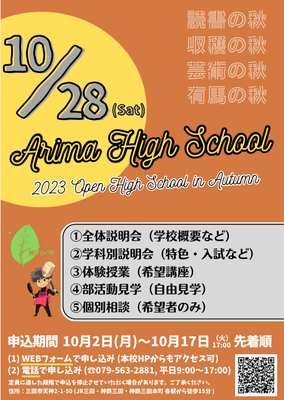

秋季オープンハイスクール 申込受付まもなくです!

10月28日(土) 午後より秋季オープンハイスクールを実施いたします。

当日は全体説明会の後,人と自然科・総合学科ともに学科の特色や進路状況,授業の様子について詳しくご案内させていただきます。

また,中学生の皆様には体験授業をご用意しております(人と自然科は全員共通の2コマ,総合学科は希望講座1コマ)。

夏季オープンハイスクールにご参加いただいた方も,今年度初めて本校のオープンハイスクールにご参加される方も是非とも本校にお越しいただき,進路決定のご参考にしていただければ幸いです。

お申込みは10月2日(月)~17日(水) となっております。

WEB申込またはお電話にて受付をさせていただきますので,どうぞよろしくお願い申し上げます。

(WEB申込: https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/arima-hs/NC3/chuugakusei/gakkousetsumei)

人と自然科 世界稲刈り選手権の大会運営を行いました

9月24日(日)三田市下相野の水田にて、世界稲刈り選手権が開催され、本校人と自然科農業クラブ本部役員14名が大会の運営をお手伝いしました。

このイベントは、子どもたちと一緒にお米作りをすることで土に親しみ、農業に興味を持ってもらうことが目的で開催されてるイベントです。有馬高校農業クラブは、授業でお米づくりを学んだ知識や技術を活用して、14年前から運営に携わっています。この日は6月に同じ田んぼで開催された、世界田植え選手権で手植えを行いすくすくと成長して収穫を迎えたイネをみんなで楽しく手刈りで収穫しました。

イベントの最初は恒例のラジオ体操です。1年生の生徒が前に立ち、皆で一緒に体操をします。

体がしっかりほぐれたところでいよいよ稲刈り開始です。

今回は比較的幼い子どもたちが中心に参加していたため、ケガしないように、手を添えながら一緒に稲刈りをしました。

今年この田んぼで栽培したお米は『ミルキークイン』という品種です。粘り気が多く、冷めても美味しいお米です。刈り取ったイネは束にしてくくっていきます。

ある程度刈り終えたら脱穀します。農家の方に教わりながら、安全に気をつけて、束にしたイネをコンバインに入れて籾と稲わらに分けていきます。

あっという間に12時に。お昼ご飯です。この田んぼでとれたお米を使い、地元のお母さんが作る特性カレーライスです。ほどんど水を使わず、タマネギなどの野菜を煮詰めて作った特製カレー。付け合わせのキュウリ、ラッキョ、そして今回は新たに梅干しも登場。屋外で食べるカレーライスは最高です。

午後からは大型機械の操作を体験させていただきました。高校の水田は小さいのでなかなか大型機械の運転実習ができません。ありがとうございます。

まずはコンバインを使った稲刈り体験です。農家の方に教わりながら残ったイネをあっという間に刈り取りました。そして今年も稲刈りをしていたら上空にツバメの大群が登場。飛び出た昆虫を狙って集まってきました。農業は生き物と関係していますね。

そして刈り取った後の田んぼを大型トラクタで耕うんしました。今年は新たに導入されたロボットトラクタを体験させていただきました。事前に設定しておけば、ハンドルを持たなくても勝手にタイヤが動き、凸凹の水田の中でもまっすく走行します。広い水田の場合はGPSでほ場内を走行します。まさにスマート農業ですね。

あっという間にイベントは終了です。今日参加したみんなで記念写真を撮りました。

お招きいただいた、こころ豊かな人づくり500人委員会阪神北OB会の皆様、参加された皆様、楽しい時間をありがとうございました。

特色ある授業~福祉・食事介助~

介護ベットの準備をしています。介護ベッドがある高校も珍しいです。

先ずは、高さ調節から。

介助者と介護者になって食事介助の体験授業です。

「足の方を上げていきますね」「頭を上げますよ」と、声をかけ、介護の要点を確認しながら進めています。

実際に食事介助の体験です。食事を口に運ぶ角度や量、タイミングなど、気を付けることが多くあります。

また、実際に食べさせてもらうことで、相手の気持ちを理解することにもつながります。

「みかんゼリーを食べますよ」「おいしいですか」など、気持ちをほぐし、食事の時間を有意義なものへと導く声かけをしていました。

人と関わりを持ちながら学びを深めることで、相手に対する思いやりや気付き、気遣いが生まれている姿が見られます。それらは福祉の分野だけでなく、広い分野において役に立つ体験となることでしょう。

これからも体験学習を通し、技術習得と共にプラスアルファが身に付く授業を展開していきます。

特色ある授業~福祉・災害支援~

災害時、電気やガスの供給が止まると私たちの生活は一体どうなるでしょう。

その中でも『食事』に関することは、生きていく上で欠かすことのできない最重要要因です。

そんな時、救援物資を待つことも一つの術ですが、災害時に備えて、太陽光を利用した調理器具を準備しておくことも一つの術です。

パネルシートと厚紙を使って『ソーラークッカー』を製作しています。

展開しているパネルを組み立て、クリップで止めると・・・・・・。

完成です。銀色のパネルの中に食物を置いて、太陽光で調理をします。

片付け時はクリップを外してコンパクトにしまっておくことができます。

ゆで卵なら約5時間ぐらいで出来上がります。

災害時に備える危機管理を学びながら、自分たちがどんな支援ができるかを考え実際に取り組んでみることは、物事を様々な角度から見つめ直す機会にもつながります。そして、普段はいかに便利な生活を送っているかを感じているようでした。

自分たちが体験したこと、学んだことを周りの人たちに伝え、学びや気付きが広がっていくことを期待します。

人と自然科 ひとはく連携セミナー 古代湖における固有種の生態について学ぶ

9月15日(金)人と自然科1年生学校設定科目『人と自然』の授業において、今年度第4回目となる人博連携セミナーが実施されました。人と自然科は県立人と自然の博物館と連携協定を結んでおり『人と自然』の授業で年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の研究員から自然や環境、動植物など専門的な講義を直接頂き、深く学んでいます。

今年度3回目となるこの日は『タンガニイカ湖での調査』をテーマに、高橋 鉄美研究員から古代湖における固有種の生態について学びました。

古代湖とは、10万年以上水を維持し続けている湖で、世界に20ほどあるといわれています。その中でもアフリカにあるタンガニイカ湖は、世界でも珍しい古代湖の一つで、高橋先生は何度も調査に訪れておられます。タンガニイカ湖はアフリカのザンビアにある大きな湖で、全長650km。その距離は三田市から仙台市と同じ距離です。

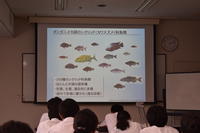

高橋研究員が特に注目されているのは、湖に250種類以上生息しているカワスズメ科の魚類で、そのほとんどがここでしか見られない固有種で、総称としてシグリットと呼ばれています。

生徒のレポートをみせてもらったところ、今回の講義で多くの生徒が興味を持ったのはシグリットの『適応拡散』でした。適応拡散とは、起源を同一にする生物群が種々の異なる環境に最も適応した生理的または形態的な分化を起こし、多くの系統に分かれることをいいます。要は独自の進化を起こしているということですね。シグリットが適応拡散している原因としては、口内保育による子どもの世話、そして岩住みがあげられます。これにより拡散が少なくなり、異所的種分化を起こしやすくなります。

専門的な内容はまるで大学の講義のようですね。講義ではそのほかにも繁殖様式や生態系の保全などについても学ぶことができました。また、先生が研究でアフリカ各地を訪れた際に気付いた様々な日本との違いや気付きについても興味深い話を伺うことができました。このように研究員から様々なことを学んでいき、3年生での大学進学をはじめとした進路実現につなげていきます。

次回の人博連携セミナーは、10月6日(金)『秋の野原の虫とりで、さわって感じる生物多様性』と題して八木剛研究員より、実際にフィールドに出て昆虫採集を通し生物多様性について学ぶ予定です。楽しみですね。

人と自然科 ブドウ販売会大盛況 購入いただいた皆さまありがとうございました

人と自然科の生徒が授業で丹精込めて栽培したブドウ(ベリーA、ピオーネ、マスカットオブアレキサンドリア)の即売会(本校保護者、生徒限定)を9月8日(金)、11日(水)、15日(金)の3日間、各学年ごとに開催させていただき、大盛況の中無事終了しました。

生徒が栽培しているブドウが収穫時期を迎えています・・・に関する記事はこちら

販売に向けて、生徒自ら調整、包装、袋詰めを行いました。各日700房~800房の調整が必要となり、栽培を担当した2年生の果樹と緑、3年生のガーデニングの授業だけでなく、総合実習や他の農業科目でも少し助けてもらいながら、1年生から3年生まで手分けをして行いました。

しわしわになったり、中で傷んでいたりしでいる粒がないかどうか確認し、ハサミで一粒一粒調整していきます。とがったハサミの先で実を突き刺さないように注意します。商品を販売しお金をいただくということで、みんな真剣ですね。

そして調整したブドウをランク付けしていきます。有馬高校人と自然科の伝統として、粒のつまり具合で3つにランク付けし、上と中のランクのブドウをセロファンの包装紙に丁寧に包みます。そして1袋に2~3房を詰め、重さをはかり価格を決定します。

このように調整、袋詰め、確認作業は販売直前まで行われ、そしていよいよ体育館前で販売準備です。机を並べ、トラックの両サイドにのぼりを立て、準備万端です。

いよいよ販売開始。販売前からたくさんの方が集まってくれました。ほんとうにありがとうございました。

販売は放課後の農場当番(総合実習B)の授業で販売実習として行いました。放課後の農場当番は1年生から3年生が一緒になって行います。学年を超えて連携し、販売実習を行っていました。

レジでは、品種、重さを伺い、会計を行っている間に後ろで待機している生徒が商品を準備します。計算を間違えないようにゆっくりやりとりをを行いました。そして売り切れた品種、ランクを一覧表に線を引いていきます。この役割が重要です。あっという間にどんどん無くなっていきましたね。

今年は台風などの気象災害や害獣被害もなく、さらに夏の晴天にも恵まれなかなかの出来栄え。担当者が記憶している中でも3本の指に入るくらい良い出来であったと手応えを感じています。また、ピオーネとマスカットは元々畑の面積が小さいため、予告通り数量制限をさせていただきました(初日の1年生は最も多い来場者で、ベリーAも数量制限を行わせていただきました。)が、やはり人気で、最後には売り切れてしまい、買えなかった方もいらっしゃいました。本当に申し訳ありませんでした。

また、ブドウを購入していただいた方から、整理券番号の順番通りにレジに案内できる新たな並び方のアイデアもいただき、早速2年生の販売で改善案を試してみたところ、とてもスムーズに販売を進めることができました。

このように大盛況であったブドウ販売は3日間で合計329名の方に来場いただきました。栽培を担当した生徒、そして販売を担当した生徒は、喜んで買ってくださるたくさんの生徒、保護者の姿を見て、大きな自信となったとのことでした。暑い中、ご来校いただいた保護者の皆さまありがとうございました。そして購入してくれた総合学科の生徒の皆様も、本当にありがとうございました。人と自然科の学びの内容を少しでも理解してもらえたら嬉しいです。

人と自然科 ひょうごまちなみガーデンショーin明石2023 アグリハイスクールガーデンに出展しています

9月17日(日) ~ 9月24日(日)の期間、兵庫県立明石公園にてひょうごまちなみガーデンショーin明石2023が開催されています。このイベントは花と緑に関する県民の意識の向上や、花と緑あふれるまちづくりや暮らしづくりを後押しするためのイベントで、今年で31回目の開催となります。

ひょうごまちなみガーデンショーin明石2023パンフレットはこちら.pdf

イベントの展示の一つとして、県下の農業高校の生徒が自分たちでデザイン・施工した自慢の庭を展示する、アグリハイスクールガーデンが開催されており、有馬高校人と自然科も、3年生コンピュータ-造形を受講している生徒を中止に準備を進めてきました。

夏休み前から設計、準備し、学校で何度も試作を行い、いよいよ代表の生徒3名が開催期間直前の9月16日に明石公園を訪れ、作庭を行いました。

作庭は1.5m×2.3mの木枠の中に作成していきます。今回はアキランサス、ケイトウ、コリウス、リュウノヒゲ、ペンタス、ジニアなど10種類以上の植物を持参して植栽していき、約4時間かけて作品を完成させました。

完成した作品はこちら。

テーマは『四季の箱庭』です。春夏秋冬を4つの箱庭に植栽し、季節の巡りを表現した渾身の作品です。作品の右上が春→右下が夏→左下が秋→左上が冬を表現しています。

作庭した生徒にインタビューしたところ、4つの季節の箱庭同士を完全に分離せずに、一体化させることがこだわりのポイントなのだそうです。バークチップや流木を使って、山から海に流れる川を表現し、4つの季節の箱庭を上手く融合させていますね。お見事です。

今回作庭した作品は、9月24日(日)10:00~16:00(最終日は15: 00まで)明石公園に展示しています。(明石城公園入口の橋を渡ったあたりにあります。)

明石公園を訪れた際は是非有馬高校人と自然科の生徒が作庭した庭を探してみて下さい。

人と自然科 地域自然保護 ありまふじ夢プログラム 中間発表会実施

人と自然科3年生学校設定科目『地域自然保護』の授業では、県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っています。

県立有馬富士公園は、公園を愛する地域の方が自分の特技を活かし、来園者に体験プログラムを提供するという取り組みを行っている全国的にも注目されているユニークな公園です。授業は4月からスタートし、今日まで公園を管理している職員から説明を受けたり、実際に公園で活躍されている夢プロ団体の皆さんから体験プログラムを受けたり、自分たちで公園内を調査したり・・・など公園を知る活動を続けてきました。

地域自然保護 今年もスタートしました・・に関する記事はこちら

現地フィールドワークその1 パークマネジメントについて学ぶ・・・に関する記事はこちら

現地フィールドワークその2 天文を通したありまふじ夢プログラムを体験・・に関する記事はこちら

現地フィールドワークその3 有馬富士公園の昆虫を捕まえる・・・に関する記事はこちら

現地フィールドワークその4 里山管理を体験する・・・に関する記事はこちら

現地フィールドワークその5 棚田を管理し土と触れ合う夢プログラム体験・・・に関する記事はこちら

そして9月12日(火)これまで経験し、自分たちの足で公園内を歩き回り調査した内容を1枚の有馬富士公園巨大地図にまとめ、お世話になった皆さんの前で発表する中間発表を行いました。この日に向けて生徒は一生懸命準備してきました。

そして発表直前も、原稿を手に役割分担など最終確認です。気合い入ってますね。

発表にはアドバイザーとしてお世話になっている、人と自然の博物館研究員の先生方、管理者であるパークセンター職員、行政からは宝塚土木事務所の職員、そして夢プログラム体験でお世話になった夢プロの先輩方をお招きし、いよいよ発表スタートです。1班10分から15分の持ち時間で発表を行いました。

発表では、自分たちで考えた班名について紹介した後、夢プログラム体験や調査して感じたこと、有馬富士公園の魅力や改善点を行政や管理者であるパークセンターの方に直接伝えることができました。

園内に生息している植物や昆虫について説明している班や、おすすめの散策ルートを紹介する班などユニークな発表が多かったですね。

そして最後は自分たちがホストとして提供したい夢プログラムの企画案を紹介しました。

現時点でのアイデアは以下の通りです。

・自然学習センターでの企画展

・園内に生息している植物の標札づくり&スタンプラリー

・園内での本気鬼ごっこ

・間伐材を活かしたタワー(オブジェ)づくり

・きのこの観察会

などなどユニークで高校生らしいアイデアばかりですね。聴衆者も評価シートを用いて、他の班の評価はもちろん、自分たちの班の発表や模造紙を自己評価しながら真剣に聞いていました。

そして発表後にはアドバイザーとして来校いただいた方から、忌憚のないご意見、アドバイスを頂きました。

各班が作成した模造紙はこちら。

めくると答えが出てくる仕掛けなど、立ち止まりたくなる工夫がたくさんある力作です。これらの模造紙は、有馬富士公園パークセンターに一定期間展示させていただきます。公園を訪れた際はぜひご覧ください。

さて中間発表も終わり、いよいよ今回の発表をもとに、実際に来園者に提供する夢プログラムを企画していきます。テーマは今回の中間発表でも生徒が問題点としてあげていた、有馬富士公園の利用が最も少ない世代である『高校生が有馬富士公園の魅力を感じることが出来る体験プログラム』です。そして12月には実際に高校2年生の後輩を有馬富士公園に招待し、企画した夢プログラムを実践します。

大変ですが楽しみながら頑張っていきましょう。最後に中間発表を聞きに来てくださいました皆様、忙しい中お越しいただきありがとうございました。

生徒会選挙・部活動近畿大会出場激励会

9月13日、生徒会選挙が行われました。

先ずは、生徒会活動を終えられる現役員の皆さん、お疲れ様でした。これまで、勉学、部活動に加えて生徒会活動の運営に時間と力を費やしてくれたことを嬉しく思います。この経験を自信に変え、更なる活躍を期待しています。

新生徒会に立候補者の決意表明演説が披露されました。自分たちを代表する人を信任する側の生徒さんは、真剣にその姿を見守り、話に耳を傾けていました。

それぞれが掲げる公約は、どれも学校をより良くしよう、したい、という思いが表現されていました。

壇上で、人前で話すことは緊張し、勇気の要ることだと思います。しかし、立派に演説をする姿に頼もしさを感じました。

無事に立候補者全員が信任されました。

信任したのは皆さんです。そのことを一人一人が自覚し、仲間を信じて協力して生徒会を盛り上げていきましょう。

新たな生徒会本部役員、観察委員会の皆さん、よろしくお願いします。

続いて、近畿大会に出場する水泳部部員への壮行会が行われ、最初に近畿大会に出場する選手の決意が述べられました。

水泳を始めてからの13年間、挫折や焦りもあったようですが、周りの人たちの支えによってここまで成長できた感謝と、全国大会を目指し、これからも納得いくまで練習に励んでいきたい、という強い思いを語ってくれました。先ずは、目の前の近畿大会で精一杯の力が出せるように調整してください。

有高の仲間の活躍を、皆さんも受け止め、互いに高め合えると良いですね。

そして、生徒を代表して生徒会長から、励ましの言葉が述べられました。

自分自身を信じて力を発揮してきてほしい、という応援する気持ちが表われていました。

最後に校長先生からの激励の意が披露されました。

壇上に上がった校長先生は、姿勢を正し、相手と向き合います。

上着のポケットから真っ白な手袋を取り出し、準備を始め、お腹の底より声を出してエールを贈られました。

校長先生の奥深い掛け声と、それに合わせた有高生の手拍子が響き渡り、体育館は一体となって激励と、これまでの選手の努力を讃える雰囲気に包まれました。

近畿大会に出場する選手はもちろん、有高生皆の輝かしい未来を祈ります。

人と自然科 淡路花博2023秋 第12回高校生花と緑のガーデンに出展しています

今週末の9月16日(土)から、地域の活性化と花と緑あふれる公園島淡路の創造のため、淡路島各所を会場に「淡路花祭2023秋」が開催されます。

淡路花博2023秋公式HPはこちら(←開催期間を過ぎるとHPが閉鎖される可能性があります。)

その会場の一つである県立公園あわじ花さじきでは、兵庫県内の農林系高校と県立淡路景観園芸学校が参加し、日頃学んだ知識や技術を活かして制作した独創的な庭の展示を行う『第12回高校生花と緑のガーデン』が開催され、有馬高校人と自然科も果樹と緑班(旧環境班)の生徒2名が出展のため作庭を行いました。

第12回高校生花と緑のガーデン公式HPはこちら(←開催期間を過ぎるとHPが閉鎖される可能性があります。)

この作庭に向け、担当した2名の生徒は夏休みからデザインやオブジェの制作など主体的に取組み、準備を進めてきました。

そして9月12日(火)淡路島に上陸。いよいよ作庭を行いました。今回使用した花材は自分たちで栽培したマリーゴールド、サルビア、ジニア、ペチュニア、ゴールドクレスト、リュウノヒゲ、そしてシッポウジュです。どのような庭が完成するのでしょうか。

完成した庭はこちら

テーマは『秋の大イベント』です。

作庭を担った生徒にインタビューしてみました。実りの秋の季節にあちらこちらで開催される収穫祭をイメージしてデザインしたとのことです。右側にはイベントで販売する野菜が栽培された農場があり、手前には野菜をイメージしたシッポウジュが畝(うね)に植わっていますね。そして後方には収獲した野菜を運搬する手作りの一輪車のオブジェを置きました。

左側はイベント会場をイメージした椅子を設置。そして一番のこだわりが庭の後方にある白壁と三角フラッグです。白壁の後方にゴールドクレストを植栽したことで奥行きが生まれ、空間が広がります。賑やかなイベント会場が目に浮かびますね。

今回作庭した作品は、9月16日(土)~10月29日(日)の期間中、県立公園あわじ花さじきの園路で見ることができます。有馬高校人と自然科以外にも県下10校の農業高校生・園芸学校生が作庭した作品をご覧いただけます。

淡路島を訪れた際、是非お立ち寄りください。

76回生 学年通信 第8号と第9号

2学期が始まりました!

9月6日(水)には芸術鑑賞会で宝塚大劇場へ行きました。

芸術に触れ、リフレッシュできたのではないでしょうか。

さて、学年通信の8号、9号を発行しています。

行事予定等をご確認ください!

9月29日(金)は体育大会になります。

9月 1日発行 第8号 → 2023_901.pdf

9月13日発行 第9号 → 2023_0913.pdf

福祉科目「生活支援技術」災害時における食事の支援

3年生の生活支援技術の授業より。

9月1日は「防災の日」ということもあり、9月7日の授業は防災を考えながら、福祉の授業を展開しました。

普段食べなれているもの、好きなものを常備しておき、期限が近付けば食べて補充する。ローリングストックについても学習しました。そして、非常食の定番とされるカンパンを、どうすれば美味しく食べられるかを考え、実食しました。

まずカンパンだけを食べました。「そのままでも食べられなくはないけど食べにくい」「毎日となると…」「固い」「水分が奪われるので、咀嚼や嚥下の問題が…」など福祉的な視点からの感想もあり、さすが3年生です。

電気やガスを使えば、いろんな食べ方が考えられそうですが、今回は家の中にありそうな調味料を使ってアレンジ、チャレンジです。

人気が高かったのは「お好み焼きソース」「マヨネーズ」「鰹節」の組み合わせでした。

「ジャム」と「ホイップクリーム」のスイーツ風、「ごま油」と某スーパーにあった、バター醤油パウダーも好評でした。

もしものときの備えとして、役立てればと思います。

咀嚼や嚥下の問題解決にも目を向けていきたいと思います。

特色ある授業~福祉~

有馬高校の総合学科では、特色のある授業を展開しています。

幅広い選択授業の中から、興味・関心、進路希望に応じて、生徒自身が自分で授業を選択しています。

こちらは2年生社会福祉基礎の授業です。実習で車椅子の介助をしています。

実際に触れて、確かめて、やってみて気づくこと、思うこと、考えることが大切です。意外と簡単そうに思っていた事でも、やってみるとそうでない事はたくさんあります。体感する。これも授業の中では意義のあることです。

車椅子を押しながら「周りに木があります。人が近づいてきました」など、車椅子を利用する目の見えない人の介助を想定して、周囲の情景を言葉で伝えていました。

段差を降りる時は、前に転倒しないように後方から足で支えて衝撃を抑えます。

段差や階段を昇る時は、何人かで持ち上げます。体力が必要です。

また、車椅子を押す人の目が見えなかったとしたらどうすると思いますか。

目の見える車椅子に乗っている人が、言葉で誘導します。

どう伝えれば、どんな言葉を使えば上手く伝わるかを考えて話さなくてはいけません。「あとちょっと、もうちょっとで右!」と言っても、あとちょっとってどのくらい?何度かやり取りをし、「あと5歩真っ直ぐ」「あと3歩で右へ」など、具体的な言葉で伝えることの大切さに気が付いたようでした。

社会福祉基礎では福祉と防災を通して、今回は、障害者理解と避難行動における知識と実践の習得を目指しています。

希望する進路は様々ですが、看護でも、介護でも、社会支援でも、あらゆる分野で役に立つことでしょう。

教諭と生徒が一緒に福祉の大切さを共有しながら、授業に取り組んでいます。

人と自然科 ハクサイに続きダイコンの栽培もスタートしました

新学期が始まり10日ほど経ちました。朝夕の気温も少し下がってきており、夏の季節もいよいよ終わりを迎えようとしています。そのような中、有馬高校人と自然科の農場でもいよいよ秋~冬にかけての野菜、草花苗の栽培が本格的にスタートしました。1年生農業と環境の授業では、ダイコン、ハクサイの栽培がスタートしています。実習を前にしっかり先生の説明を聞きましょう。

まずはダイコンの播種(種まき)です。万能クワを使って畝の床を平らに整地します。農業の基本ですね。1学期に学んだスイートコーンの栽培でも技術を学んだので慣れた手つきです。

農業と環境 幼稚園児とのスイートコーン収穫交流会を開催しました・・に関する記事はこちら

次に深さ約3cm2条(2列)でさく条(溝を切ること)します。

そして、ダイコンの種子を1カ所3粒ずつ、株間30cm千鳥播き(互い違いにずらして播く方法)で落としていきます。後から間引きをするため、種子が隣とくっつかないように三角形に、それぞれ約1センチ離して置いていきます。

その後、覆土として、稲わらを数本置き、飛ばないように土で押さえます。覆土が厚すぎないようにするのがポイントです。

観察を続けると・・・・約3日後播種したダイコンは発芽を迎えました。

ダイコンが発芽したちょうどその頃、次はハクサイの定植です。ダイコン同様まずは整地作業です。

整地が完了した後、いよいよ定植作業です。夏季休業中の実習で自分で播種していた苗を定植します。

夏季休業中の実習授業 ハクサイの栽培がスタートしましたに関する記事はこちら

ハクサイの定植のタイミングとしては苗の本葉が6枚ほど出てきた頃が適期なのですが、この日観察してみると本葉は8枚~10枚。雨で少し遅れてしまいましたがギリギリのタイミングでOKです。苗を株間40cm千鳥植え(株をずらし互い違いに植える方法)で並べていきます。

そして、植え穴を掘り、苗を取り出し植え付けます。ポットから苗を取り出すときには、根を切らないように丁寧に行うこと、床の端から10センチほど離して植えること、そして株元を少しへこませ、水がたまるウォータースペースを作る・・・などたくさんの技術を学びました。

約1時間かけ無事定植作業は終了です。

農業と環境の授業では自分の担当区域が設けられ、1人1人が責任を持って管理を行い、技術を習得していきます。そして順調に生育すれば11月中旬には収穫適期を迎え、秋の農業祭で販売されます。

今年度の秋の農業祭は11月11日(土)を予定しています。販売はもちろん、例年一番自信のあるハクサイ、ダイコンを品評会として展示し、来場される地域の方々に見てもらっています。立派なハクサイ・ダイコンが収穫できるように管理を楽しみながら頑張りましょう。

影の立役者

残暑が残る中、時折秋の気配を五感で感じられるようになってきました。

有馬高校の広大な敷地内には、幾つもの木々や草花、生き物が私たちと共存しています。

これらの景観は、私たちの目や心を癒しながら、朝日や夕陽、日中の日差しの中に美しく映えています。

しかし、これらは勝手にその姿、形を保っているわけではありません。

松の木の剪定や雑草の除去、落ち葉の清掃と、お仕事とはいえど、汗を流しながら作業をしてくださっている方がいることを、みなさんはご存知でしょうか。

初夏に、食堂前に咲き誇ったあじさいの剪定も夏の間に整えてくださりました。こうすることで、来年も大輪の花を咲かせて、私たちを和ませてくれます。

また、校舎内の物品の不具合の調整、修理や補修も行ってくださっています。

植木の剪定や物品の修理で分からないことは、調べたり本を読んだり、詳しい人に聞いたりしながら、これまでお仕事をされてきたそうです。真摯に自分の仕事と向き合う。

有馬高校には、見習うべき人がたくさんいらっしゃいます。有高生一人一人が、良きお手本となる人を見つけ、真似て、更に成長していくことを願っています。

有馬高校は様々な影の立役者に支えられ、安全安心な1日が、今日も無事に終わっていきます。

人と自然科生徒が栽培しているブドウが収穫時期を迎えています(一般販売はしておりません)

夏休みもあっという間に終わりましたね。9月に入ってもまだまだ暑い日が続きます。そんな中人と自然科の生徒が栽培してきたブドウがいよいよ収穫を迎えました。

ブドウ栽培頑張っています(摘穂・整房・ねん枝・誘引)・・・・に関する記事はこちら

ブドウ栽培 ジベレリン処理頑張りました・・・に関する記事はこちら

有馬高校の保護者、生徒への販売を前に栽培を担当した3年生、2年生の生徒がブドウのでき具合を確認するためお試しで収穫し、調査をしました。

まずは3年生。学校設定科目(有馬高校人と自然科にしかない科目)『ガーデニング』の授業で栽培した、高級ブドウピオーネの収穫です。たくさんある房の中から調査用の1房を選びます。なかなか選びきれないですね。ゆっくり丁寧にハサミを入れていきます。

どきどきしながら袋から取り出してみると・・・

立派なピオーネが顔を出しました。

屈折糖度計で糖度を、上皿ばかりで重さを測定し、データを記録します。目標一房600gのところ、700g前後の房が多かったですね。(大きい房は1キロを超えている房もありましたが、これはさすがに大きすぎです。)整房作業であと1~2段上部を落とす必要がありましたね。糖度の方は18度超え連発。20度を超えている房もありました。

そして2年生の生徒は、今年度からスタートした学校設定科目(有馬高校人と自然科にしかない科目)『果樹と緑』の授業で栽培したベリーAの収穫、調査を行いました。

4月から芽かき、誘引、摘穂、摘粒、ジベレリン処理などの作業を実施。やっと実ったブドウです。

3年生同様丁寧にはさみを入れ、ゆっくりと袋から取り出してみると・・・

濃紫色のブドウが顔を出しました。房も詰まっており、しっかり着色していてどの房も立派です。最高のでき具合ですね。

収穫後持ち帰り重さを量ってみると・・・ベリーAの糖度の目安は17度と言われていますが、ほぼ全てが基準以上の糖度で、ピオーネ同様20度を超える房もありました。また重さは600g~700gと言うことでほぼ完璧でした。

有馬高校ではピオーネ、ベリーAの他に、マスカットオブアレキサンドリアの栽培をおこなっています。そして収穫したブドウは有馬高校保護者、生徒限定で販売します。(以前は一般の方にも販売していましたが、圃場が小さく、販売できる数も限られているため、多くの地域の方にご迷惑をおかけしてしまったことが理由で、現在一般販売はしておりません。本当に申し訳ありません。)

販売日時は学校行事等を考慮し

第3学年保護者・生徒 9月13日(水)15:10~

第2学年保護者・生徒 9月15日(金)15:10~

第1学年保護者・生徒 9月 8日(金)15:10~

です。詳しくは生徒が持ち帰った『有高産ブドウ販売会について』のプリントをご覧ください。(保護者の方が来校していただく際、当日このプリントが保護者である証明になりますので必ずご持参ください。)

整理券の配布についてですが、今年度は5時間目の授業で販売会場準備を行う予定にしており、目安として準備が終了した14時頃から整理券を配布する予定です。

また、ピオーネ、マスカットは数が少ないため、例年一人1セットの数量制限をお願いしています。授業の一環と言うことでご理解ご協力をよろしくお願いします。

皆様のお越しをお待ちしております。

人と自然科 クラインガルテン⑦

2学期になり2回目の授業です。

先週、種まきしたダイコンも無事発芽しました。ハート型の子葉が特徴的です。

今回は、説明はこの発芽率の求め方と連結ポットの苗生産についてです。

発芽率は、発芽した数÷種まきした粒数×100で求めていきます。

今回は95%程度の発芽率だったので上々の結果です。

また、連結ポットやポリポット苗のものを定植する場合には「根鉢」の形成

が欠かせません。

説明終了後、ビーツ・ミズナ・大阪シロナ・ハクサイの植え付けとコカブの種まきを

行いました。

コカブの種は非常に小さく、種まきをするのに生徒も受講生も慎重にやっていきます。

前回のダイコンは点まき(1つの箇所に数粒ずつ播く方法)でしたが、コカブはすじまき

(浅い溝を掘り、そこに種を播く方法)という方法で行いました。

コカブも順調であれば来週には発芽しているはずです。

クラインガルテンの圃場もだんだんにぎやかになってきました。

2学期始業式

9月1日、夏季休業が明け、2学期がスタートしました。

全校清掃後、久しぶりに体育館に全校生徒が集って始業式が執り行われました。

先ず、校長先生に講話をいただきました。

夏季休業中の有高生の部活動や勉学における各コンクールでの成果を全校生で共有し、讃えのお言葉いただきました。

また、「学ぶことの大切さ」や「学ぶことは真似ること」であり、それぞれが自主的に自分自身で行動に移していくことで成功が見えてくる。有高生も主体的に学び、良い行動を真似て、実りある2学期、秋を過ごして欲しい、との励ましのお言葉もいただきました。2学期のスタートにあたり、決意を新たにできたのではないでしょうか。

続いて新着人の先生方の紹介、校歌斉唱をし、気持ちが引き締まる思いでした。

新しく着任された先生方、よろしくお願いします。

始業式が滞りなく終了し、有高生の活躍を称えるべく、表彰伝達を行いました。

部活動や勉学が成果を上げて認められることは簡単なこと、当たり前のことではありません。いかに、それらに真摯に向き合い、努力を重ねてきたことでしょう。しかも、継続してです。大変立派なことではないでしょうか。そんな仲間が傍にいる、ということを意識し、行動を真似て、一人でも多くの有高生が成果をあげていけることを期待し、応援しています。

人と自然科 夏季休業中都市農業体験実習(有高版農業インターンシップ)に4名挑戦しました

いよいよ夏休みが終わろうとしています。これまでもブログで紹介してきましたが、人と自然科は夏休み中も当番で『総合実習』(別名:農場当番)という授業があり、農場の作物の管理実習を学びました。

夏休み中の総合実習と並行して行われたのが、都市農業体験実習(有高版農業インターンシップ)です。阪神農業改良普及センターご支援のもと、将来本気で農業をやりたい、将来農業関連の大学や大学校に進学し就農、もしくは関連産業への就職を目指したい、目標実現のため実践的な農業を学びたいという生徒を対象に、農業インターンシップを企画・実施しています。今年も応募多数の中選ばれた4名の生徒が地域で活躍されている先輩農家に5日間お世話になり、栽培・管理方法や流通、販売、さらには心構えなどを直接アドバイス頂きました。

それでは今年お世話になった4軒の農家さんでの研修を報告します。

まずは三田市にある中上農場です。中上さんは本校の卒業生でもあり、親方農家として多くの研修生を輩出されている篤農家です。農業大学校への進学、そして将来は就農を目指している、Y.Rくんが研修を行いました。

実習ではエダマメの土寄せやキュウリの片付け、ナスやピーマンの収穫を行いました。研修中は様々な技術を習得したことはもちろん、中上さんや中上さんの元で同じ目標を持って農業を学んでいるしている研修生の方とも情報交換ができたことが印象的だった・・・とのことでした。

2軒目は笠谷農園さんです。うるち米、酒米を大規模に栽培。またヤマノイモや黒大豆(エダマメ)、ウドなどの三田の特産品も栽培されています。さらに約3haの敷地で栗も栽培するなど、三田を代表する篤農家です。将来就農を希望しているO.Aくんが研修を行いました。

巡回に伺った際には、ヤマノイモの手入れを勉強していました。谷にぶら下がったつるを上げたり、追肥作業をやっていました。ひとうねごとに、化成肥料の重さを量って畝上に施肥し、その後葉焼けしないように葉の上に乗っかった化成肥料を手ではらうなど丁寧な管理を学んでいました。また写真にはありませんが、本人が希望していたドローンを用いた水稲の防除も見学させていただいたようです。広大な水田の薬剤散布が短時間で完結する様子を見学し、機械化の重要性を感じたとのことでした。

3軒目は、恩地農園です。元々非農家出身ですが、企業に勤められた後、地域の親方農家さんの元で研修後独立就農し、現在は認定農業者として活躍されています。規模も年々拡大されている農家さんです。恩地農園では将来就農を希望している、2年生のI.Tくんが参加しました。

実習ではビニールハウス内でのキュウリやトマトの収穫、またアスパラガスの追肥や除草など、集約的農業を実践で学んで言いました。真夏のビニールハウス内での作業は想像以上に大変だったとのこと。有馬高校で普段学んでいる実習よりもより実践的な内容であったようで、農業を糧として生活していくこと厳しさを直接肌で感じることができたとのことでした。

最後は『おおにし農園』です。おおにし農園では、農薬をできる限り使わない農法で、なるべくたくさんの品種を栽培し、新鮮な野菜を消費者に直接届けておられます。また中上さん同様、将来三田市で農業をやりたいという研修生を積極的に受け入れている農家さんです。おおにし農園さんには、農業系の大学進学後、就農、もしくは関連産業への就職を希望しているN.Fくんがお世話になりました。

研修中は早朝よりスイートコーンをはじめとした野菜の収穫、調整作業、そして直売所であるパスカルさんだへの出荷作業も経験させていただきました。直売所でのバックヤード作業は学校では経験できないことですね。作業をしながら大西さんや従業員の方と様々なことをお話しすることができ、農業系大学への進学の想いが強くなったとのことでした。

4人とも農家で管理や収穫、調整などの実習をとおして技術を学ぶことはもちろん、農家の方々から実際に農業経営していく上での厳しさや楽しさなど、現実的なお話をたくさん聞かせていただいたことが印象に残ったとのことでした。これこそが都市農業体験実習(有高版農業インターンシップ)の意義だと思ってます。今回の経験を活かし、将来の進路につなげてください。

今年度お世話なりました農家の皆様、そしてこのような機会を作っていただいた阪神農業改良普及センターの皆様、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

人と自然科 夏季休業中の実習授業その3 ハクサイの栽培がスタートしました(農業と環境)

夏休みも残り少なくなってきましたね。8月に入っても人と自然科の生徒は『総合実習B』の授業として、当番制で実習を行い、野菜の収獲、袋詰め、新学期に行われるブドウの収穫、販売の準備、間伐材のチップ化、農場への有機物還元・・・などの実習をとおして知識や技術を学んでいます。

2学期のスタートを前に一足早く、1年生の生徒が実習の中でハクサイの播種を行い、秋野菜の栽培がスタートしました。農業の基礎・基本を学ぶ『農業と環境』の授業。2学期はハクサイとダイコンの秋野菜を栽培を学びます。ちなみに1学期にはスイートコーンの栽培を学び、北摂第一幼稚園の園児と一緒に収穫会を行いました。

1年生農業と環境 幼稚園児とのスイートコーン収穫交流会を開催しましたに関する記事はこちら

今年度栽培するハクサイは『きらぼし77』という品種です。食味良好はもちろん、耐病性があるのが特徴です。また、中央が黄色いため、半分にカットしたときに映える(見た目が良い)という特性もあります。

ホワイトボード、そして現場で説明を受けた後、早速実習開始です。まずは3号ポリポットに培養土を入れます。水がたまる約1センチのスペースを確保するのがポイントです。

そして、指で植え穴を開け、種子を落としていきます。ハクサイの種子は非常に細かいため、今回はペレット種子(小さな種にコーティングを施し、機械などで播種しやすいように加工されている種子)を使うことにしました。

種子を落とした後は、両側の土を寄せ覆土します。1学期にスイートコーンでも行ったため、スムーズに作業は進みましたね。技術が習得してきた証拠です。

しっかりかん水し、育苗ハウスに移動させました。

2~3日後には発芽が確認されました。しっかり揃っていますね。新学期に入ったら発芽率の計算をしましょう。現在も順調に生育しています。

農業と環境の授業では、2学期に入るとすぐにダイコンの播種を行う予定です。そして1学期スイートコーン同様自分の担当区が設けられ、生徒が責任を持って管理を行います。11月上旬には収穫を迎え、秋の農業祭(今年は11月11日(土)を予定しています)で販売、品評会を行う予定です。

美味しい秋野菜を地域の方に提供できるよう、頑張って栽培しましょう。

人と自然科 第71回近畿学校農業クラブ連盟大会意見発表会 最優秀賞受賞 全国大会出場決定しました

今年の夏の甲子園、8月23日(水)には仙台育英ー慶応の決勝が行われ、大いに盛り上がりましたね。ちょうど甲子園で決勝が行われていたその日、その瞬間、京都先端科学技術大学には、近畿6府県から農業高校生が集結し「農業高校の甲子園」の近畿大会が開催されていました。

ということで8月23日(水)~24日(木)、第71回近畿学校農業クラブ連盟大会が開催され、7月の兵庫県学校農業クラブ連盟大会意見発表会にて最優秀賞を受賞した生徒が、兵庫県の代表選手として出場しました。

第71回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 人と自然科生徒が大活躍 前編 (競技会当日)に関する記事はこちら

第71回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 人と自然科生徒が大活躍 後編 (大会式典・結果発表)に関する記事はこちら

この大会で最優秀賞(1位)を獲得した生徒は、近畿ブロックの代表選手として、全国の農業高校生8万人の頂点を目指し、10月に熊本県で開催される全国大会に出場する権利を得ることができます。

まずは開会式。

近畿ブロックに所属している2府4県の連盟旗入場です。

開会式の後、競技開始が近づいてきています。発表を前に屋外で最後の練習、調整を行い、気持ちを整えます。後半には県大会で知り合った、別の分野に兵庫県代表として出場する但馬農業高校の生徒と一緒に練習しました。(このように他の農業高校の生徒と交流、つながりができるのが農業高校の魅力ですね。)

そしていよいよ競技開始。この日は日頃の研究成果を10分以内で発表するプロジェクト発表会

そして学校での学びや様々な体験を通して感じた意見を7分以内で発表する意見発表会が行われ、各府県大会で最優秀賞を受賞した生徒が近畿ブロックの代表枠1つを争います。本校から兵庫県代表として出場したT.Wさんは分野Ⅲ類(ヒューマンサービス)に出場。他の生徒の発表を聞きながら待っている時間が一番緊張したそうです。

発表のタイムは6分53秒(7分を越えると減点となります)で完璧。県大会よりもさらにレベルの高い発表を行うことができ、発表後の質問にも的確に答えていました。競技会が終わりホッと一息。宿舎に移動。夕食では他校の生徒とお互いの発表内容を振り返ったり、普段の学校での出来事などを情報交換していました。(明日の大会式典まで結果が分からないので、順位も予想し合っていました。)

日は変わり、8月24日(木)大会2日目です。再び大会会場に移動し、いよいよ結果の発表を待ちます。

本校から出場したT.Wさんがライバルの府県代表選手を押さえ、見事最優秀賞を獲得。10月24日(火)~26日(木)まで熊本県で開催される第74回日本学校農業クラブ全国大会令和5年度熊本大会に、近畿ブロックの代表として出場が決まりました。有馬高校人と自然科としては昨年に続き2年連続の出場となります。

表彰式では、近畿学校農業クラブ連盟より賞状とトロフィーを、そして毎日新聞社様より賞状と盾を頂きました。

表彰後は代表者発表で、すべての参加者の前で発表しました。6月から練習をスタート。これまでに数えきれない練習を行ってきた自信に裏付けられた素晴らしい発表で、発表後会場からは大きな拍手が沸き上がりました。

そして来年度近畿ブロック連盟の事務局校(近畿大会の運営を担当)である、兵庫県立播磨農業高校の代表生徒からのあいさつ、そして2府4県の連盟旗が退場し、大会は成功裏に終了しました。運営を担当された京都府連盟の皆さま、本当にありがとうございました。

大会も無事終了し記念写真です。今回は意見発表会の校内代表に選ばれてから約4ヶ月間、苦楽を共にした、指導を担当された先生と一緒に、そして兵庫県の代表として今回の大会に臨んだ、兵庫県連盟選手団全員と一緒に写真を撮りました。

最後に、これまでの大会で有馬高校農業クラブを応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。すでに農業鑑定競技会で全国大会出場を決めている2名の選手とともに、約2ヶ月後に迫った全国大会での最優秀賞=全国制覇を目指し頑張ります。1.2年生の皆さんも大活躍の先輩を目標に、日々の授業や実習を頑張っていきましょう。これからも人と自然科の活躍にご期待ください。

人と自然科 夏季休業中資格取得第4弾 国家資格フラワー装飾技能士に挑戦しています

人と自然科の生徒は夏季休業中も、それぞれの興味関心、将来の進路実現を目指し、様々な資格取得に励んでいます。

夏季休業中資格講習第1弾 刈払機安全衛生教育 講習実施に関する記事はこちら

夏季休業中資格講習第2弾 小型車両系建設機械 講習実施に関する記事はこちら

夏季休業中資格講習第3弾 アーク溶接特別教育 講習実施に関する記事はこちら

アーク溶接と同日、8月6日(日)に実技試験が行われたのが、フラワーアレンジメントに関する国家資格 フラワー装飾技能士です。今年度は、農業クラブフラワーアレンジメント班に所属している3年生の生徒3名が2級に、2年生の生徒1名が3級に挑戦しています。実技の試験合格に向け4月から練習を開始。7月に入りより一層力を入れて練習を行ってきました。(ちなみに昨年は9名の生徒が3級に合格しています。)

2級の実技試験の内容は、花束、アレンジメント、そしてブーケの制作作業です。それぞれ複数のパターンがあり、実技試験当日にならないと、どのパターンを制作しなければならないのか分かりません。そのため、すべてのパターンを練習する必要があるのでかなりの時間が必要です。

まずは花束を制作します。制限時間は45分です。外側のカーネーションを六角形になるように、そして中心となるカーネーションを1本置き、その周りに3本のカーネーションを正三角形の位置になるように調整するのがポイントです。

次はブーケ。制限時間は45分です。キャスケード、クレセントの2パターンの中から一つを制作します。

3つめはアレンジメント。制限時間は30分です。ファン、トライアングル、ホリゾンタル・オーバルの3パターンの中から一つ制作します。

実技試験では制限時間内に正確に制作する必要があります。生徒に聞くと、かなりギリギリの時間設定のようで、練習では間に合わないことも度々あったようです。ストップウォッチを片手に何度も繰り返し練習をしていました。

そして3級の取得を目指す生徒は、花束及びリボン、バスケットアレンジメント、ブートニアを制作します。

一生懸命練習したぞ!!と言う自信をもって、8月6日(日)の実技試験は無事終了。挑戦した生徒に聞くと全員手応えがあったとのことです。9月3日(日)には筆記試験が予定されており、現在もみんなで問題を出し合いながら頑張っています。全員合格できるように頑張りましょう。

ちなみに・・・今年は農業クラブフラワーアレンジメント班に6名の1年生が入部しました。先輩のように次年度以降フラワー装飾技能士の資格を取得したい、イベントなどの体験教室で活躍したい・・・と意欲的で、現在リボンの作り方やテーピング、フェザーリングそしてコサージの作り方などの基礎的な技術を身につけています。

人と自然科の卒業生の中には、取得した資格を活かし、フラワーアレンジを活かした仕事に就いている先輩もたくさんいらっしゃいます。夢の実現に向け、頑張りましょう。応援しています。

第9回マレーシア短期研修⑤

8月9日(八日目)

今日はマレーシア滞在最終日です。姉妹校のオール・セインツセカンダリースクールの授業に参加しました。マレーシアの自然・文化・食事などを、ブースごとに紹介してもらいました。次に、Khat art(マレーシアの書道の一種)の授業では、先生や現地の生徒に教えてもらいながら、集中して書きました。日本文化の紹介では、ダンス、けん玉、お手玉、折り紙を紹介し、マレーシアの生徒たちにチャレンジしてもらい、楽しい時間になりました。お別れの会では、プログラム修了証をいただき、有高生とオール・セインツの生徒たちが、今回の経験を発表しました。そして、空港まで見送りに来てくださった先生方やホストファミリーの方々との名残がつきませんでした。今は、コタ・キナバル空港の搭乗口で出発を待っています。明日の早朝、関西国際空港に戻ります。

人と自然科 夏季休業中資格講習第3弾 アーク溶接特別教育講習実施

8月6日(日)~8日(火)ア-ク溶接特別教育に関する資格講習が実施され、人と自然科で資格取得を希望する1年生~3年生までの生徒16名が挑戦しました。

人と自然科では、ビジネス文書実務検定試験(ワープロ検定)や漢字検定など一般的な検定だけでなく、農業系や建機系など普通科では取得できない様々な資格取得が可能です。先日も夏季休業中資格講習第2弾として小型車両系建設機械の資格講習が開催され、多くの人と自然科生徒がライセンスを取得しました。

夏季休業中資格講習第2弾 小型車両系建設機械 講習実施に関する記事はこちら

今回挑戦したアーク溶接特別教育は、造船業、建設業等幅広い業種で行われている、電気の力で鉄と鉄を融接していく作業です。農業においても自分で道具や資材を修理したり作成したりするときにしようすることもあります。将来ア-ク溶接機を用いて金属の溶接、溶断等の作業に従事する場合には、労働安全衛生法の規定により所定の特別教育を修了した有資格者であることが必要です。

6日(日)、7日(月)はキャタピラー教習所の講師の方に有馬高校に来ていただき、座学(一部実技)講習を行いました。

テキストや実物の道具、映像を使い、初日はアーク溶接の基礎知識、電気に関する基礎知識、装置に関する知識、作業の方法に関する知識を中心に学びました。アーク溶接で最も危険なことは電撃(感電)です。自動電撃防止装置などの安全に関する機能など、大切なことをたくさん学びました。

そして2日目。この日後半は実技講習ということで実習服に着替えます。前日に続き作業方法に関する知識に加え、関係法令についても学びました。最後に確認テスト。みんな教本にマーカーで線を引きながら真剣に聞いていたようで、全員合格ラインに達しました。

いよいよ実技講習。翌日の実践に向け、安全に作業をするための保護具の装着、そして溶接棒の装着方法について学びました。これで明日の実技講習バッチリですね。

最終日の8日(火)はキャタピラー教習所兵庫教育センターに移動し、実技講習です。

まずは身だしなみから。溶接中に飛び散る高温のスラグから身を守るため、皮のエプロン、足カバー、手袋を装着。またヒュームと呼ばれる粉塵を吸い込まないようにマスクを装着し、最後にアーク光から目を守るために保護面を付けます。頭上に掲げられている『安全最優先』ののぼりが象徴的ですね。そして準備ができたら電源を入れいよいよ実技に入ります。

まずはアーク溶接の基本、ビードを作っていきます。溶接棒ホルダーに溶接棒をはさみ、母材となる鉄板に溶接棒の先端をくっつけたら電機が通電しアークが発生します。最初は講師の先生と一緒に実習を行い感覚を体に覚えさせます。

そして溶けてだんだん短くなっていく溶接棒と母材の間隔を一定に保ちながら一直線に横に進めていくと、ビード(ストリンガービード)が完成します。溶接ハンマー(チッピングハンマー)とワイヤーブラシでスラグ(黒色のカス)を除去してみると、ビードが確認できます。

一定の幅でビードが作れていますね。また、実習を待っている生徒も積極的に見ることで技術を向上させていました。今年受講した生徒はセンスがあるようで、2~3回目で講師の先生の手助けなしでもうまくビードが作れるようになりました。

生徒によってはストリンガービードをマスターし、ウィービングビードと呼ばれる、溶接棒を左右(上下)に振りながら動かし幅広のビードを作る溶接法も学んでいました。

アーク溶接を頑張っていると、隣でフォークリフト技能講習が行われており、見覚えのある顔が・・・

人と自然科を卒業され、兵庫県立農業大学校に進学されている先輩でした。

人と自然科在学中、農業クラブ活動で学科の代表である本部役員や全国大会生徒実行副委員長などの経験を活かし、、現在農業大学校では自治会長として活躍されているとのこと。先輩の活躍を聞くと私たち後輩も励みになりますね。

さて、充実した講習はあっという間に終了し、受講した16名全員がライセンスを取得することができました。最後にセンター長よりライセンスの説明と安全に対する心構えについて再度アドバイスを受け、3日間の講習は終了です。

今年度の建機系資格講習は本日をもって終了。来年度はフォークリフト技能講習、チェンソー、ガス溶接の建機系資格取得を予定しています。専門学科である人と自然科に入学しからからには夢の実現のため、多様な経験を通して自分の進路を実現させましょう。

第9回マレーシア短期研修④

8月7日(六日目)

今日は遠出をして、Kinabalu National Parkへ行きました。Desa Farmでは、飼育の様子や牛乳の製造工程を学んだり、牛にミルクをあげたり、アイスを食べたりしました。有名なSabah Teaでは、紅茶を試飲し昼食をいただきました。掲載の写真は、マレーシア最高峰の標高4095mのMt. Kinabaluを背景に撮ったものです。

8月8日(七日目)

今日は、姉妹校のオール・セインツセカンダリースクールの授業に参加しました。英語の授業では、マレーシアと日本の自然や文化をお互いに紹介しました。続いて、バスでマレーシア国立大学サバ校UMSの熱帯生物学・保全研究所を訪れ、生態保全の取り組みや人と自然の博物館との相互交流、及び有馬高校の先輩の記録も知りました。そして、姉妹校へ戻り、Living Skills (Cooking)の授業では、パンケーキに近いマレーシアのお菓子を作りましたました。

明日は、いよいよマレーシア滞在最終日になりました。生徒から「日本に帰りたくない」という声が聞こえて来るなど、すごく毎日が充実している様子です。いい形で研修を締めくくることができるよう、引き続き頑張ります。

人と自然科 夏季休業中資格講習第2弾 小型車両系建設機械 講習実施

8月5日(木)~6日(金)小型車両系建設機械特別教育に関する資格講習が実施され、人と自然科で資格取得を希望する1年生~3年生までの生徒36名が挑戦しました。人と自然科では、英語検定や漢字検定など一般的な検定だけでなく、危険物取扱者や日本農業技術検定、生物分類技能検定など農業系や建機系など普通科では取得できない様々な資格取得が可能です。先日も夏季休業中第1弾として、刈払機安全衛生教育に関する資格講習が実施されました。

夏季休業中資格講習第1弾 刈払機安全衛生教育 講習実施に関する記事はこちら

初日はキャタピラー教習所兵庫教育センターの講師の方に有馬高校に来ていただき学科講習です。夏季休業中ですが、朝早くから続々と学科講習会場の清陵会館に集合です。

今回挑戦する小型車両系建設機械は、土木工事や建築工事において使用される機械の一つですが、近年は規模を拡大し、小型車両系建設機械を導入され経営する農業法人や農家さんも増えてきています。運転には労働安全衛生法の規定により所定の特別教育を修了した有資格者であることが必要となります。

テキストや映像、模型を使い、小型車両系建設機械の種類や用途、原動機(エンジン)や油圧装置などの仕組み、機械の操作法など専門的な内容を学びました。