学年・専門部

人と自然科 ブドウ収獲まで残り約50日 袋がけ作業が無事終わりました

人と自然科では、ベリーA、ピオーネ、マスカット3種類のブドウを栽培しており、ベリーAは2年生の果樹と緑の授業(新カリキュラム)で、ピオーネとマスカットは3年生のガーデニングの授業(旧カリキュラム)で技術を学んでいます。

現2年生からスタートしている人と自然科 新カリキュラム(教育課程表)はこちら.pdf

そんなブドウ栽培実習も、先日摘粒作業も終え、最終段階に入ってきました。

1学期期末考査も無事?終わり、2.3年生ともに袋がけの実習を行いました。

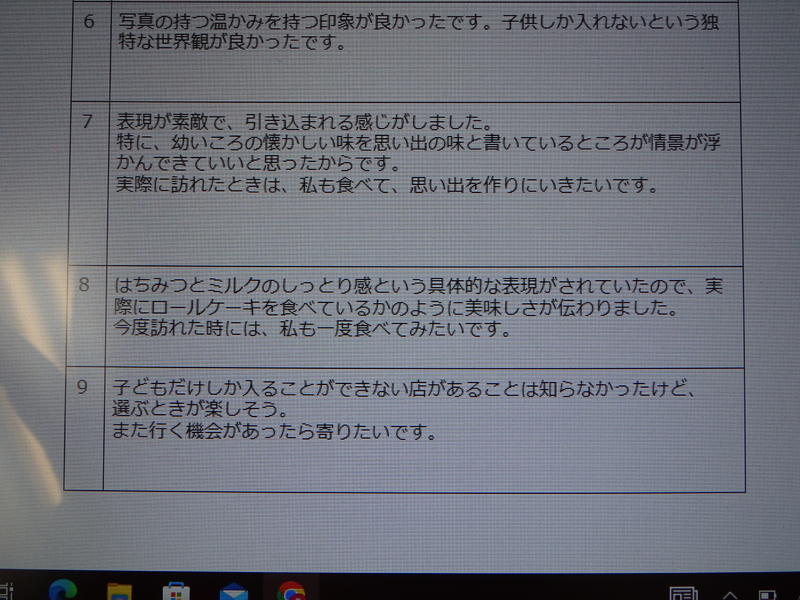

袋がけはその名の通り一房一房丁寧に紙の袋をかける作業です。鳥害や虫害、裂果、日焼けなどを防いだり、ブドウ表面に付着するブルームと呼ばれる白い粉(ブドウが自らを守るために出す油脂成分。新鮮な証拠です。)が取れるのを防ぐなどの目的があります。また、使用した袋の数を数えることで、収量を予想することもできます。(ちなみに今年は約1700房の房に袋がけを行いました。)

まずは最後となる房の確認です。

摘粒がちゃんとできているか、裂果がないか確認します。今回袋がけをしたら次房を触れるのは収穫後となり、房を整える最後のチャンスです。先週行った摘粒のあと雨が降ったため、思っていたよりも粒が大きくなり詰まってしまい、結構時間がかかってしましました。

そしていよいよ袋がけです。

袋の口に隙間がないように、袋の上部で丁寧に止めていきます。袋の口が広がっていると、そこから雨が入ってきてカビ(病気)が発生したり、害虫が入ってくるのでしっかり止めます。

約1時間で1500房ほどのブドウに袋をかけました。白い袋がぶら下がっている光景は圧巻ですね。

このあとはブドウ畑を電気柵で囲みます。近年有馬高校で一番悩まされている害獣はアライグマです。1年生で大切に栽培しているスイートコーンも少しやられてしまいました。そして生徒自身も夏休みにかけて、副梢などの枝管理を各自で定期的に行います。収穫までもう一息です。頑張りましょう。

ちなみに有馬高校のブドウは、在校生ならびにその保護者限定での販売となります。(過去、ブドウが足りないなど地域の方にご迷惑をおかけした経験から、現在は一般販売を行っておりません。)2学期の始業式でブドウ販売に関するお知らせを生徒に配布し、販売日(学年ごとに設定しています)をお知らせます。ご確認ください。

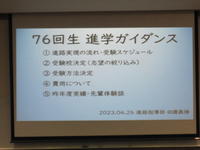

76回生 学年通信 2023年度 第7号

本日の終業式で1学期も終了しました。

明日からの夏休みは3年生にとっては

勝負の夏休みになります。

それぞれの進路に向けて、

有意義な時間にしてください!

学年通信 第7号 を発行しました。

有高祭(文化祭)の写真販売の案内も配布していますので、

必要な人はご購入ください。

1学期終業式

7月20日、1学期終業式を行いました。

校長講話では、みなさんがよく知っている「ウサギとカメ」の教訓についてお話いただきました。私たちの印象に残るのは「油断することなかれ」という教訓ではないでしょうか。もちろん、それもとても大切なことではありますが、本日はもう一つの教訓、「進む際に見つめるもの」についての内容でした。ウサギとカメはそれぞれ見ていたものが違っていた、という話でしたね。ウサギのように、相手を、周りを気にして進むのではなく、カメのように、向かうべきゴールをしっかりと見つめて一歩一歩進んでいきましょう。

また、2年間お世話になったALTのエイミー先生からのご挨拶もありました。とても流暢な日本語でみなさんへのメッセージを伝えてくださいました。エイミー先生の期待に応えられるよう、日々成長していきましょう!エイミー先生、丁寧なご指導ありがとうございました!

続いて、8月2日から予定されている海外短期研修へ参加する生徒から挨拶がありました。代表生徒から、マレーシアの生徒たちとの積極的な交流を目指します、との宣言。マレーシアと日本、有馬高校をつなぐ大切な役割として有意義な時間を過ごしてきてくれることを期待しています。

最後に、指導部長から夏休みの過ごし方についてお話いただきました。配付されたプリントに必ず目を通し、実りのある夏にしてください。また、交通ルールも改定されてきています。常にアンテナを張って、自分の命も他人の命も大切にできるよう、心がけましょう。

多くの生徒が様々な活動で功績を残しています。本日の終業式での表彰伝達もたくさんの拍手が沸いていました。この夏以降も様々な大会が予定されていると思います。練習の成果を存分に発揮できるよう、悔いのないものにしてください!(補習や自習にも励みましょう!暑さに負けないでくださいね)

9月1日に本日よりも元気で明るい歌声が体育館に響くことを楽しみにしています。

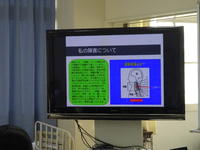

人権HRの取組

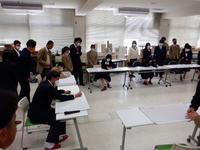

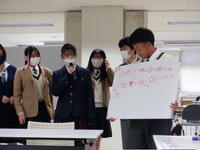

特編授業中の取組として、各学年、人権HRを実施しました。

1年生は「権利」を考える時間としました。自分との関わりの中で「権利」について考えるとともに、異なる価値観を持つ相手とも認め合える大切さを学ぶことを目標に、グループワークなどに取り組みました。

2年生は「コミュニケーション」の取り方を考える時間としました。自分のコミュニケーションのタイプを知ることから始め、「自分を大切に、相手も大切に」というコミュニケーションの取り方とはどのようなものなのかを考えました。ロールプレイに取り組み、難しさを実感するとともに、新たな気づきがあったようです。

3年生は「働くこと」について考える時間としました。実際にあった事例をもとに、問題点や解決策をじっくり考え、話し合うことができました。知っていなければ主張することさえできないという点に目を向け、「働くこと」をさらに身近に感じる機会になりました。

どの学年もワークや課題に真剣に取り組む姿が見られました。

高校生の視点から社会とのつながりを考えていくこと、自分も相手も大切にするということ、社会の問題について目を向けて知っておくこと、どれもすべて大切なことです。

今後の生活で生かしていけるよう、意識していきましょう!

77回生 NIE講演会

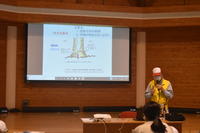

7月13日(木)3・4時間目に兵庫県NIE推進協議会の三好様にお越しいただき、新聞の読み方講座(総合学科 2年次対象)を実施しました。

インターネットは生徒たちにも最も馴染みのあるものとなっていますが、そういった時代の中でどのようにして新聞を読めばよいのかというところに焦点を当てられた講義でした。

新聞の特徴として、さまざまな情報が書かれている「網羅性」や大事なことをはじめに書く「逆三角形」といったものがあります。

これらの特徴を生かすと、見出しや前文を読むだけで概要をつかむこともできる一方で、本文も読むと詳細を知ることもできます。

新聞は、目的や興味に応じて読み方を変えることができるということを学びました。

インターネットでは不得意な分野の記事を避けてしまう傾向があります。

そのため、様々な情報が一覧となっている新聞を使用し、見出しと前文を少し読むところから始めることで、これからの先行きが見えない世界の情報をつかめるようにしていきましょう。

また、今回の講演会の記事が兵庫県NIE推進協議会サイト内「記者派遣」にアップされています。

ぜひご覧ください。

兵庫県NIE推進協議会の記事はこちら

人と自然科 1年生農業と環境 幼稚園児とのスイートコーン収穫交流会を開催しました

人と自然科1年生農業と環境の授業では、入学と同時に自分の担当区が設けられ、スイートコーンを播種から収穫まで各自が責任を持って栽培・管理してきました。

圃場に定植した後も、追肥や土寄せ、かん水・・・

1カ所に複数植えているスイートコーンを1本にしぼる間引きという実習や・・・

除草や生育調査、観察など約3ヶ月間丹精込めて栽培してきました。

そしていよいよ収穫を迎え、1学期期末考査が終わって一息ついた7月10日(月)、北摂第一幼稚園の園児67名を農場にお招きし、丹精込めて栽培したスイートコーンを一緒に収穫する交流会を行いました。

昨年は雨で実施できず、今年も雨予報でしたが・・・どうにか雨は降らず、2年ぶりの開催です。まずは高校生代表のお兄さんから「僕たちが一生懸命育てたスイートコーン一緒に楽しく収穫しましょうね。わからないことがあったらお兄さんとお姉さんに何でも聞いて下さい」とようこそのあいさつを行いました。そして園児からも一斉に「よろしくおねがいします」と元気いっぱいのあいさつをもらいました。

あいさつの後はお兄さん、お姉さんと手を繋いでペアを作り、早速スイートコーンが栽培されている畑に向かいましょう。

園児と一緒に歩いていると、頑張っている保育士さんに見覚えのある顔が・・・3年前に人と自然科を卒業し、保育系短期大学に進学後、今年から北摂第一幼稚園に就職し活躍している私たちの先輩でした。

ちなみに5年前に生徒として、この交流会を体験したとのこと。園長先生に話を伺うと、立派な保育士として頑張っているそうです。頼もしい姿で戻ってきてくれたことを誇りに思います。このように人と自然科では農業の学びをとおして、農業に限らず様々な分野に進路実現しています。

話は元に戻し、スイートコーン畑に到着です。お姉さんに手を引かれ、そしてお兄さんの手を引っ張って、自分よりも背の高いスイートコーンの茂みの中に入っていきました。探検の始まりです。

今年は先日の大雨も含め、栽培期間中に雨が多かったこともあり、例年に比べ生育が少し遅れてしましましたが、どうにか収穫にこぎつけました。昨日の雨で水たまりもできており大変でしたが、お兄さん、お姉さんと協力しながら前に進んでいきます。

高校生が担当した区域に到着。たくさんあるスイートコーンの中から、大きいものを選び、一緒にもぎ取りました。

立派なスイートコーンが収穫できましたか?

自慢のスイートコーンを片手に一緒に記念撮影です。やったね!!

1時間もしないうちに、仲良しです。雨上がりに大量に発生しているカエルを捕まえたり、農場の案内をしながら、トマトやピーマン、キュウリなどお野菜の観察も一緒に行いました。野菜がぶら下がっている光景を見たことがない園児もいたようで、あちこちで歓声が上がっていました。

楽しい時間もあっという間に終わりに近づきました・・・もうすぐお別れです。

最後に代表のお兄さんから「今日は楽しかったですか。美味しいスイートコーンをお家で家族と一緒に食べて下さいね。また遊びに来て下さいね。」とあいさつがあり、園児からも「ありがとうございました」と大きな声でお礼の言葉をもらいました。また園長先生からも、「私が卒園証書を渡した子と今日たくさん出会えて、立派に成長している姿を見てとても嬉しかったです。これからも頑張ってくださいね」と激励の言葉をいただきました。

バスまでみんなで送り、お見送りです。「寂しくて泣きそう・・・」とこぼしていた高校生もいました。短かったですが本当に充実した時間でしたね。

バスが見えなくなるまで手を振って見送りました。

北摂第一幼稚園のみなさん楽しい時間を本当にありがとうございました。

人と自然科 農業機械 刈払機の操作方法について学びました

先日もお伝えしましたが、有馬高校人と自然科で人気の作物、ブドウの栽培が順調に進んでいます。

ブドウの栽培 現在摘粒作業中・・・順調です・・・に関する記事はこちら

今の梅雨時期にブドウ畑での悩みは、雨の後に一気に成長する雑草です。放っておくと風通しが悪くなり、病気の蔓延にもつながります。ということで生徒の手で草刈りをするため、2年生農業機械の授業で、刈払機の操作について学び、運転実習を行いました。

まずは運転実習の前に、エンジンの仕組みや安全に実習を行うための知識を習得します。

刈払機のエンジンは2サイクルエンジンです。ガソリンエンジンの特徴である点火プラグによる火花点火やキャブレターの仕組み、エアークリーナーやマフラーの役割、燃料となる混合油の作り方や補給の仕方などについて実物を活用し学びます。

さらに農業機械を使用する際最も重要な安全について。エプロンや保護面の装着やベルトの調整など実演を交えて学びます。そしてエンジンのかけ方や刃の動かし方、刃の交換方法など、基本的な操作方法から発展的な内容についてもしっかり学びました。

しっかり知識を身につけ、翌週は早速実技で技術を習得します。昨年度、JA共済連様から農業機械を寄贈いただいた際、最新の刈払機も3台追加で揃えることができ、新旧合わせて10台の機械で実習できるようになりました。

JA共済連兵庫様より農業機械を寄贈いただきました(贈呈式実施)に関する記事はこちら

早速ブドウ畑に向かい、実技の開始です。まずは安全の実習を行うため、保護面やエプロンを着け、ベルトの長さを調整します。バッチリですね。

それではエンジンをかけましょう。チョーク弁の調整など手順は覚えていますか?

エンジンが始動したところで、草刈りの開始です。ポイントは・・・刃を水平にし、地面に近い位置で、右から左に動かすことです。

待ち時間も、刃に当たった石が飛んでこない少し離れたところから友達の操作を見ながら、操作方法を参考にしたりお互いにアドバイスしたりしましょう。農業機械はとにかく使い続けることで上達します。

合計2時間実習を行い、きれいになりましたね。お疲れ様でした。

人と自然科では夏季休業中、農業や造園業、建設業などに就業した際、刈払機を運転するときに必要な「刈払機取扱作業者」の資格講習も予定されています。卒業後の進路実現に向け、夏季休業中もスキルアップしていきましょう。

1年生 科目選択保護者会

7月4日(火)14:30から、78回生の保護者様向けに2・3年次の科目選択についての説明会を実施しました。

たいへん暑い中お越しいただき、ありがとうございました。

有馬高校では、多岐にわたる科目を自らが選択して履修することができます。

それらの選択する科目は、生徒一人ひとりの将来の進路によって異なるため、1年生の段階から、将来の見通しをもつことが大切になります。

来年度の科目選択は進路実現のための第一歩です。

生徒のみなさん自身も考えなければなりませんが、保護者の方々におかれましても、ご自宅でお子様とお話をする機会を設けていただければと思います。

また、アドバンストクラスについての説明も実施しました。

アドバンストクラスとは、高い学習意欲を持った生徒で構成されるクラスで、難関大への進学を目指すために、少人数制の授業を展開したり、早朝・放課後・長期休暇中の補習を行ったりしています。

来年度のアドバンストクラス希望者は、今回の夏季補習の受講と夏季補習確認テストの受験が必須となります。

自身の進路実現に向けて、考えていきましょう。

人と自然科 ブドウの栽培 現在摘粒作業中・・・順調です

人と自然科では、ベリーA、ピオーネ、マスカット3種類のブドウを栽培しており、ベリーAは2年生の果樹と緑の授業(新カリキュラム)で、ピオーネとマスカットは3年生のガーデニングの授業(旧カリキュラム)で技術を学んでいます。

現2年生からスタートしている人と自然科 新カリキュラム(教育課程表)はこちら.pdf

4月のから栽培をスタートさせ、5月下旬には種なしにするための第1回目のジベレリン処理を実施。

先日は種なしになった粒を肥大化させるための第2回目のジベレリン処理も無事終わりました。

その後も生徒はブドウの栽培技術を毎週のように学んでおり、上に向かって伸びる枝を「ねん枝」という技術を使って下に落とし針金に結び付ける誘引・つる落としという技術

茎と葉の間からでた「副梢」を摘んだり、まきひげを除去したり、そして伸ばしたつるが地面に付かないように、そして果実に栄養が行くように、地上20cmのところで止めてしまう「摘芯」という技術・・・

そして現在頑張っているのが、「摘粒」という技術です。ベリーAの場合は1房75粒。ピオーネの場合は45粒を目標に一粒一粒抜いていきます。

ブドウの粒はこれからもどんどん大きくなるので、未来を予想しながら抜いていきます。抜きすぎると房がすかすかになり、残しすぎたら粒が割れてしまいます。時には玉直しといい、粒の位置を変えながら整えていきます。ブドウ栽培の中で一番技術が必要な作業です。

この作業が7月中旬までつつき、いよいよ収穫前の一斉作業、袋がけに入っていきます。9月の収穫に向けあと一踏ん張りです。

美味しいブドウを皆さんに購入していただけるように頑張りましょう。(もちろん1学期期末考査も頑張りましょう。)

人と自然科 農業クラブフラワーアレンジメント班 さんだチャレンジャーズアワードを受賞しました

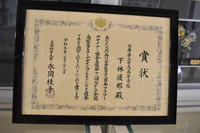

このたび農業クラブフラワーアレンジメント班に令和5年度さんだチャレンジャーアワードが受賞されることとなりました。この賞は三田市の在住・在学・在職者がスポーツや文化活動などにおいて、チャレンジ精神をもって取り組み、市民に夢や希望を与えるなど活躍された個人や団体の功績をたたえ表彰されるものです。

広報さんだ7月号 チャレンジャーズアワード受賞者発表記事はこちら.pdf

有馬高校人と自然科の学びで力を入れていることの一つがフラワーアレンジメント。『フローラルアート』という学校設定科目(有馬高校人と自然科にしかない授業)が2.3年生にあり、集中的に技術が習得できます。

さらに3年生になると2年生で学んだ技術と知識を生かしてチャレンジ教室が開講され、地域の方を受講生としてお招きし、生徒が先生役となりフラワーアレンジメント技術を教えています。

令和5年度チャレンジ教室「フラワーアレンジ」開講しました・・に関する記事はこちら

第2回チャレンジ教室「ラウンドアレンジメント」の制作・・に関する記事はこちら

第3回チャレンジ教室「ラウンドブーケ」の制作・・に関する記事はこちら

さらにさらにコンテストに出場したい、国家資格『フラワー装飾技能士』の資格を取得したい・・・フラワーアレンジメント技術をもっと学びたいという生徒は、農業クラブフラワーアレンジメント班という部活に入部し、放課後や休日にも活動しています。

今回はフラワーデザインの甲子園と言われる第18回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストにおいて金賞/文部科学大臣賞・銀賞・奨励賞・審査員特別賞を獲得するなど、各種コンテストへの入賞や、フラワーアレンジメントを活用した地域貢献活動が評価され、表彰していただけることとなりました。

第18回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストにて文部科学大臣賞他受賞・・に関する記事はこちら

表彰式は7月1日(土)に開催された三田市政施行65周年記念式典『感謝と飛躍へのつどい』で行われ、フラワーアレンジメント班で学ぶ1~3年生の生徒が出席ました。

ちなみに会場の装飾も今回私たちフラワーアレンジメント班の生徒で作成した作品を飾らせていただきました。

オープニング演奏や市長・市議会議長からのあいさつ、来賓、祝電披露の後・・・

表彰式です。森 哲男三田市長より、表彰状と副賞の楯をいただきました。

最後に市長・市議会議長と記念撮影です。『これからも活躍を期待しています』と激励の言葉をいただきました。

今回の受賞を励みに、これからも努力を続けていきます。本当にありがとうございました。

76回生 学年通信 2023年度 第6号

来週の7月3日(月)から期末考査です。

文化祭も終わり、気持ちを切り替えて

勉強を頑張っていることと思います。

さて、76回生の学年通信第6号を発行しています。

7月、8月と9月初めの行事予定も掲載していますので、

ご確認ください!

学年通信第6号 → 2023_0628.pdf

人と自然科 地域自然保護 現地フィールドワークその4 棚田を管理し土と触れ合う夢プログラム体験

6月20日(火)人と自然科3年地域自然保護の授業で、公園にある棚田の管理を通したを夢プログラムを体験しました。人と自然科3年生学校設定科目「地域自然保護」の授業では、今年も県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに公園の魅力を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っています。

現在は実際に公園で活動されている団体の夢プログラムを体験していますが、いよいよ今回が前半戦最後の公園での活動となりました。

天文を通したありまふじ夢プログラムを体験 に関する記事はこちら

有馬富士公園の昆虫を捕まえる夢プログラムを体験 に関する記事はこちら

今回は有馬富士公園の生き物観察会や棚田での古代米作りを企画している団体「自然の学校」の代表、吉田さんにお世話になり、棚田の管理を通して土に触れるプログラムを体験しました。

まずは棚田に関する簡単な説明。有馬富士公園にはかやぶき民家の側に棚田があり、吉田さんを中心としたボランティアの方が無農薬で紫黒米・緑米・赤米など古代米をを栽培しています。無農薬で栽培しているため、雑草がたくさん生えてきており、今回は除草作業を通して土と親しみ、そして活動をしながら棚田やその周辺に生息している生き物の観察を行います。説明後早速棚田に向かいます。

今回は手押し式の人力除草機を使って除草(雑草を取り除く作業)を行います。

いよいよプログラムスタートです。田んぼに入っていき除草のスタートです。前述のとおり無農薬栽培ということで田んぼの中にはオタマジャクシやアメンボなどの生き物がたくさん生息しています。昆虫やカエルが少し苦手な生徒も一部おり、また裸足でひざのあたりまで沈む感触が何とも言えないようで、あちこちで悲鳴が聞こえます。

ヌルヌルの土になれたところで早速除草開始です。手押しの農具で土の表面を攪拌し、雑草を浮かしていきます。

なかなかセンスのある生徒が多かったですね。古代米の苗を抜かないように、ギリギリの間を縫うように進めていきます。

田んぼの中で何か発見したようですね。足の生えたオタマジャクシやトノサマガエル、コオイムシが発見されました。水田の中に立てた枝にはトンボも留まり、みんなの頑張りを見守っています。

そして活動中棚田周辺の植物も観察しました。観察してみると畦の草刈りなど人間が手を加えているからこそ生息している、貴重な植物も多く存在しています。特にノバナショウブやスズサイコなど絶滅危惧種に指定されている植物も発見できました。

約1時間のプログラムで、田んぼはとってもすっきりしました。足は泥だらけになりましたね。頑張った証です。

洗い場で泥だらけになった道具と足を洗います。

きれいになったところで最後に振り返りです。今回はICT機器の活用ということで吉田さんが事前に準備してくださったQRコードを読み取り・・・

自然の学校の取り組み、棚田の役割や生息している生き物、そして環境について学びました。

あっというまにプログラムは終了。自然の学校 吉田さん、楽しいプログラムをありがとうございました。

今回で実際に公園で行われている夢プログラム体験は終了。来週からは、今まで公園で体験したり調査したりしてきた内容を有馬富士公園の巨大地図にまとめ、9月に中間発表を行う予定です。そして12月には実際に自分たちでプログラムを企画、実施してていきます。

今年3月に卒業した先輩が企画・実施した夢プログラムに関する記事はこちら

先輩に負けないように頑張りましょう。

人と自然科 3年野菜班の実習風景 ①

人と自然科では、農場で技能や知識などを学ぶ「総合実習」という科目があります。

3年生では「草花」・「環境」・「野菜」と専攻班に分かれてさらに専門性を深めていきます。

今回は「野菜」班の実習風景について紹介します。

3年生では、栽培から販売までの一連の流れを学ぶために担当を決めて栽培管理をおこなっています。

本年度は3人グループでトマト、シシトウ、キュウリ、ピーマン、ナスの栽培をしています。

本日の実習風景です。

担当区域の管理を終え、秋に販売する黒枝豆の定植もおこないました。

担当している野菜も販売を開始します。有馬高校近くにお越しの際は農場の販売所にお立ち寄りください。

2年生 ARIMA探究Ⅰ「問いの立て方」講義

6月19日(月)、5・6限のARIMA探究Ⅰの時間に、神戸親和大学 教育学部 児童教育学科 教授の冨田哲浩先生にお越しいただき、「問いの立て方」についての講義をしていただきました。

どのようにして「問い」を立てればよいのか、また、良質な問いとそうでない問いにはどのような違いがあるのかを丁寧に説明していただきました。さらに「問いの立て方」の実践演習を通して、良質な問いを立てるための考え方をつかむことができました。

「探究」とは、たんに本やインターネットで情報を調べるといった「調べ学習」とは異なるものだ、という言葉も印象に残りました。

来週のARIMA探究Ⅰの時間には、ついにコース希望調査を行います。

今後の探究の際にも、今日の講義で学んだ「問いの立て方」を思い出しながら探究活動に取り組んでいきましょう。

人と自然科 第3回チャレンジ教室「ラウンドブーケ」の制作

6月13日(火)、第3回目のチャレンジ教室「フラワーアレンジ」の実習を行いました。

今回の授業では、バラを使用して直径20cmの「ラウンドブーケ」を制作しました。

ブーケには様々な形がありますが、今回制作した丸いドーム型の「ラウンドブーケ」は、ウエディングブーケの中でも定番の形です。

今回の実習でも、生徒お手製の説明プリントを配布し、実習スタートです。

まず、今回使用する資材、「ブライディネット」の扱いについて講師の先生から説明がありました。

前回制作したカーネーションのラウンドアレンジメントは吸水性スポンジに吸水させて使用しましたが、今回使用する花材のバラは、ドライフラワーにすることができるため、ドライにしたい方は吸水せずに花材を挿していきます。

まず花材を挿す前に、ブライディネットに両面テープを貼ります。その上からオカメヅタを貼り、プラスチック部分を隠します。

次に花材準備です。今回の花材カットの寸法は、全て8cmでカットします。前回のラウンドアレンジメントに比べると花材カットは簡単ですが、バラにはトゲあるためケガをしないように慎重にカットしていきます。また、茎をななめにカットするなど、基本技術の復習も生徒が伝えていました。

加えて今日は、花を切った後の茎を用いたさし木の方法の説明もありました。ぜひ自宅で挑戦してみてください。

※販売目的ではなく、個人で楽しむことを目的としています。

花材のカットが出来たら順番に花材を挿してきます。今回使用した吸水性スポンジは、直径7cmの球体のため、挿ししろ3cmだとスポンジ内で茎がぶつかる可能性があります。そのため、今回は挿ししろ2cmで挿していきます。挿し位置は、生徒が事前授業で制作したラウンドブーケを用いて説明しました。

底辺のバラが水平に挿せているか、45°ラインのバラが同じ角度で挿せているかどうか、正面から作品を見てチェックしていきます。

バラが挿せたら、隙間にユーカリを挿していきます。花だけのブーケも美しいですが、グリーンを入れることによって花の美しさがさらに際立ちます。

最後にドライでブーケを作った方のみ、ハンドル部分をリボンで巻き上げます。

完成したブーケはこちら。みなさん美しいブーケが完成しました。

次回は6月27日(火)、有馬高校で栽培している草花を使用し、コサージュを制作します。

人と自然科 クラインガルテン④

梅雨に入り、蒸し暑いなかクラインガルテンの授業に受講生・有馬高校生は取り組んでいます。

先週(6/6)は「サツマイモの植え付け」を中心に担当区域の管理をおこないました。

サツマイモの植え方は色々な方法がありますが、今回はイモがたくさん採れる「水平植え」で植え付けをしました。

黒マルチに穴を開けて植え付けていきます。水平に置いて植え付けるのに苦労しましたが、80本の植え付けが完了しました。

次に各自の担当区域の管理です。こんなに大きなリーフレタスを採ることができました。追肥や土寄せを行い今日の実習は終了です。

本日(6/13)は「トウモロコシの間引き・追肥・土寄せ」を中心に担当区域の収穫や管理を行いました。

毎回の説明に向けて生徒は下調べをして準備万全で臨みます。

間引きをするときには、生育の良い株を残しますが判断に迷います…。また、分げつしと間違えないようにすることも大切なポイントです。生徒と受講生が相談をして進めていきます。間引きが終わると、追肥・中耕・土寄せを行います。足元が悪いなかでしたが協力してできました。

担当区域に移動してつるなしインゲンの収穫、トマトの誘引、除草して本日の実習は終了です。

今からはピーマンやトマトのが収穫が始まります。これからも授業の様子を更新しますのでお楽しみください。

77回生 ARIMA探究Ⅰ「三田市の課題・魅力化について」プレゼンテーション発表

6月12日(月)、5・6限のARIMA探究Ⅰの時間に各HR教室において、これまでグループで三田市の課題や魅力化のための意見を出し合い、Googleスライドにまとめてきたものを発表しました。

フィールドワーク(1年3月)からスタートし、三田市の課題や魅力化のためにできることを考えてきました。スライドを作成し、発表練習してきた成果を、どのグループも発揮してくれました。

発表していたテーマは多岐にわたり、「人口減少を防ぐための空き家の活用」や「子どもや高齢者が暮らしやすいまちづくり」など、興味を惹かれるものが多くありました。

また、どのグループも下調べを丁寧にしている様子が発表を聞いていてよく伝わりました。

来週には「問いの立て方」講義、再来週にはコース希望調査を行います。

頑張っていきましょう。

76回生 学年通信 2023年度 第5号

人と自然科 農業クラブ 世界田植え選手権大会運営

6月11日(日)三田市下相野の田んぼにて、今年で15回目となる世界田植え選手権が開催され、人と自然科農業クラブ本部役員の生徒14名が大会を運営しました。このイベントは地元のお年寄りの方や都市部の子供たちと一緒に田植えを行うことで、普段触れる機会のない土と触れ合ったり、異なる世代の方と交流することを目的として実施しています。

この日の天候はあいにくの雨。それでも天候が回復することを願って、テントを立て、テーブルやいすを運び、子供たちを待ちました。

子供たちを含め参加者が到着。少し雨が収まってきました。イベントの最初は恒例のラジオ体操です。2年生の生徒(体育委員)が前に立ち、皆で一緒に体操をします。

体がほぐれたところでさっそく田んぼに足を踏み入れます。お兄さん、お姉さんが手をつないで優しくエスコートしてくれます。それぞれ苗のかたまりをもって田んぼに向かい、一列に並びましょう。

恐る恐る田んぼに足を入れ、いよいよ田植えの始まりです。

指3本で苗3本もち、ロープの印のところに指の第2関節まで差し込んでいきます。1年生の生徒は先日の農業と環境の授業で習得した技術を早速活かして子供たちに教えてあげます。

先日の農業と環境の授業 田植え実習を行いました・・・に関する記事はこちら

ちなみに今回田植えしたイネは『ミルキークイーン』という品種。コシヒカリの突然変異として誕生した品種で、粘りが強く、モチモチ。冷めても硬くなりにくいのが特徴でこの地域で栽培が増えている品種です。少しづつ田植えにも慣れ、スピードアップ。雨も止み絶好の田植え日和です。今回の会場(田んぼ)は線路のすぐ側ということもあり、定期的に横を通る電車にも子供たちは大喜びです。

約1時間半の時間田植えを行い。おなかペコペコ。田んぼから出ましょう。ドロドロになりました。

昼食の前にまずはみんなで汚れた手足を(体も)洗いましょう。

そしてお待ちかねのお昼ごはん。4年ぶりに復活!!地元のお母さんが作るカレーライスです。

ほどんど水を使わず、タマネギなどの野菜を煮詰めて作った特製カレーに、キュウリ、ダイコン、ラッキョのお漬物・・・子供たちと一緒に屋外で食べるお昼ご飯は最高です。

おなか一杯になったところで『田んぼでenjoy time』です。子供たちと一緒に泥を投げ合い・・・だんだんエスカレートしてきました。

最後は3つのチームに分かれて田んぼリレーをしました。

子供たちも高校生も・・・泥だらけですね。みんなで土に親しむことができましたね。

ひと暴れしたところで・・・午後からは田植機を操作しての田植え体験です。苗を積み、まずは子供たちが試乗している田植え機に手を振ります。

そして高校生の出番です。農家の方に操作方法を教えてもらい、一人一列機械を操作し田植えさせていただきました。

15時頃には1枚の田んぼが無事完成。

本日手植えしたものは、10月に世界稲刈り選手権が開催され、刈り取り体験を行います。今からとっても楽しみですね。

本日お世話になりました、こころ豊かな人づくり500人委員会阪神北OB会の皆さま、参加して下さった皆様、本当にありがとうございました。

人と自然科 農業と環境の授業で田植え実習を行いました

5月下旬から兵庫県内各地で田植えの光景が見られるようになりました。有馬高校の水田でも先日農業機械の授業で2年生の生徒が耕うん、代かき実習を行い準備万端、6月5日(月)いよいよ1年生農業と環境の授業で、人と自然科伝統、手植えによる田植え実習を行いました。

農業機械 田植えに向けトラクタ耕うん実習を行いました・・に関する記事はこちら

早速サンダル姿で集合です。みんなとても楽しみにしていたようです。

この日実習を仕切るのは、人と自然科を卒業後、島根大学に進学され、農業の教師を目指している教育実習の先生です。

人と自然科には農業の学びを活かし、国公立大学や難関私立大学に進学し、毎年のように教育実習生が戻ってきています。

教育実習生から、田植えまでの水田の準備、そして水分補給や着帽、タオルを首に巻く・・・など熱中症予防についての注意点などについて重点的に説明を受けた後、イネの苗を受け取り、早速水田にの畦に並びます。

有馬高校の田んぼを覗いてみると、ミズカマキリやオタマジャクシやカエル、アメンボなど生きものがたくさん住んでいますね。

早速田んぼに入りましょう。畦を踏んではいけません。そして苗を3本取り分けます。このとき、根のかたまりの部分を持ってちぎらないと、根が切れて活着しにくくなります。

そして早速田植え開始。教育実習生の合図で一斉にイネの苗を植えていきます。有馬高校で近年栽培しているイネは「ヤマフクモチ」という品種のもち米です。

玉ヒモ(20cmおきにイネの苗を植える場所の印がついたロープ)に沿って、1カ所に3本ずつ、中指の第1関節の深さまで植えていきます。ロープを持つ生徒も真剣です。

そして一歩下がって自分の足跡を消します。ここで重要ポイント。一連の作業が終わったら全員で腰を上げること。これが全体を仕切る先生が玉ヒモを持つ生徒に次に進める合図を出すきっかけになります。

最初は膝まで沈む水田に足を取られていましたが、徐々に慣れ、スピードアップ。開始1時間が過ぎたころ、1枚の田んぼにイネの苗ををまっすぐ等間隔に植えることができました。

足を洗って振り返り。みんな達成感に満ちた表情ですね。

今回手植えをしたもち米は、10月下旬に収穫を迎える予定です。有馬高校では毎年手刈りで収穫しています。

そして今年は11月11日(土)に予定されている秋の農業祭にて、もち米として一般に販売予定です。そしてコロナが収束に向かいつつある今年は4年ぶりに炭火焼き餅を復活させる計画もあります。楽しみですね。

最後でみんなで記念写真です。

収穫まで皆様しばらくお待ち下さい。

人と自然科でトライやるウィークの中学生頑張りました

兵庫県では中学2年生を対象に、職場体験、福祉体験、勤労生産活動など、地域での様々な体験活動を通じて、働くことの意義、楽しさを実感したり、社会の一員としての自覚を高める事を目的に「トライやるウィーク」が展開されています。そして有馬高校でも毎年、農業や植物管理の仕事を実際に現場で体験したいという中学生を人と自然科の農場で受け入れており、今年も5月29日(月)~6月2日(金)まで(残念ながら最終日は警報発令で中止)就業体験を頑張りました。

今年は狭間中学校から2名の男子生徒が来てくれました。まずは事前訪問の様子から。校長室を訪ね、決意文を読んでくれました。

2人とも野菜や果樹の栽培に興味があり、道具や機械の使い方も体験してみたいとのこと。そして失敗しても諦めず、自分で考え行動したい・・2人とも力強い決意表明でした。校長先生からも「指導する先生方の話をしっかり聞いて、体験からいろいろなことを学んで下さい。5日間体調に気をつけて、頑張って下さい。」と励ましの言葉を頂きました。

そしていよいよトライやるウィーク開始です。中学生が頑張った実習の一部を紹介します。

たとえば人と自然科の生徒が栽培した花苗を使ったプランタ装飾や・・・

来校者をお迎えする有馬高校正門の花壇装飾

刈り込みばさみやトリマーという機械を使った校内の樹木剪定・・・・

今が収穫最盛期、キュウリの袋詰めや販売・・・・

など、農業に関する様々な事を体験しました。そして最終日は草花苗の鉢上げや寄せ植えの制作を予定していたのですが、残念ながら兵庫県全域の警報が発令され、中止となってしまいトライやるは終わってしまいました。本当に残念でしたね。

それでも実習中に話していたことは、トライやるウィーク中全ての体験が楽しく充実していたとのこと。一番印象に残ったのはキュウリの販売だったようです。農業の作業は全て大切で達成感がありますが、やはり一番やりがいを感じるのは自分たちが頑張って作った作物が商品になる『収穫』、そしてお金に変わる『販売』ですね。その気持ちとてもよく分かります。

最後は恒例 農場長との記念撮影です。(最終日警報になる可能性があったので、念のため前日に撮っておきました。)

4日間体を動かす作業ばかりで大変だったと思います。まずはゆっくり休んで下さい。そして残りの中学校生活、充実した時間にして下さい。応援しています。

人と自然科 農業機械 田植えに向けトラクタ耕うん実習を行いました

6月に入り、人と自然科ではもうすぐ田植えを迎えます。今年も1年生の生徒が農業と環境の授業でモチ米を栽培する予定ですが、田植えに向け2年生農業機械の授業でトラクタによる耕うん実習を行いました。

まずはトラクタの操作方法について学びます。足下にあるブレーキペダル・クラッチペダル・アクセルペダル、変速機、実際に耕うんを行うロータリーを上げ下げする油圧レバーや回転を伝えるPTOレバーなどのそれぞれの役割と操作方法について約1時間学びました。

そしていよいよ耕うん実習です。ブレーキペダルとクラッチペダルを踏み、エンジンをかけ、変速ギア、PTPレバーを入れ、作業機をおろし、ゆっくりクラッチペダルを離していき、前に進みましょう。

ハンドルを持つ位置はアナログ時計の10時10分。送りハンドルで操作します。まっすぐ走るこつは遠くを見ること。足下を見てはいけません。待っている時間もみんなで見守り、操作方法を覚えます。

そしてほ場内での転回は、作業機をあげたあと、ハンドル操作と同時にブレーキ操作も行い、曲がりたい方向のタイヤだけ止めます。これにより、急旋回が可能となります。

耕うんが終わった水田には、早速水が引かれ・・・

翌週はさらに発展的な実習、しろかきです。泥が飛び散るかもしれないので、カッパを着て取り組みます。

先週の耕うん実習よりもタイヤが不安定になる為少し難易度が上がります。待っている生徒も他の生徒の運転を見て学びましょう。

水田の中の耕うんはブレーキペダルの使い方がポイントとなります。技術は習得出来ましたか?

2台のトラクタで実習を行いましたが、なかなか時間が限られているため、1人あたりの時間が短かったですね。でもしっかり水田を作り上げることができました。

完成した水田は一年生にバトンタッチ。いよいよ来週、農業と環境の授業で手植えによる田植え実習を行う予定です。そして秋には収穫を迎え、収穫したモチ米は秋の農業祭で販売します。

地域の方に美味しいモチ米を食べてもらうために頑張りましょう。

77回生 ARIMA探究Ⅰ「国際社会・地域社会の諸問題」講義

5月29日(月)、5・6限のARIMA探究の時間に、

甲南大学 全学共通教育センター 久保はるか教授にご来校いただき、

「国際社会・地域社会の諸問題」についての講義をしていただきました。

生徒のみなさんは、新聞記事を用いながら、

世界の課題について考えたことや理解したことをワークシートに書き込んでいました。

コース別学習について、少しずつビジョンを描いていきましょう。

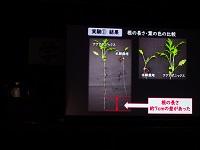

人と自然科 課題研究(野菜班)①

人と自然科では、3年生では「草花」「環境」「野菜」の3班に分かれて課題研究の授業を実施しています。

令和5年度の野菜班は15人所属しており、個人・グループで研究テーマを設定して取り組んでいます。

今回のそのなかの「ジャガイモ班」について紹介します。ジャガイモ班は、①品種ごとの生育調査 ②収穫したイモの長期保存方法 以上のテーマを設定して2月から研究をスタートしています。

まず、種いもの「浴光催芽」と「切断」をおこないます。催芽は芽の分化を早めるためにおこなう管理です。また、切断することで切断面を乾燥させ、病気にかかりにくくします。

この管理をおこなったあとに植え付けです。そのあとは日々の観察と調査です。

ちなみにジャガイモの花は5月に紫色や白色の花を咲かせます。トマトとそっくりな花ですが、これはトマトもジャガイモも同じナス科の野菜だからです。

いよいよ6月になり収穫です。大雨が予想されたために晴れた日に一気に収穫です。

今回は、「インカのめざめ」・「アンデスレッド」・「とうや」・「ピルカ」・「男爵」・「北かむい」の6品種を栽培しました。予想以上の収穫量です。春先からの丁寧な管理の成果

ですね。今後は食味調査や貯蔵方法の研究がスタートです。

今後も定期的に野菜班の課題研究について随時、紹介していきます。

人と自然科 第2回チャレンジ教室「ラウンドアレンジメント」の制作

5月30日(火)、第2回目のチャレンジ教室を実施しました。

今回の授業では、カーネーションを使用して、直径30cm、高さ18cmの「ラウンド(バスケット)アレンジメント」を制作しました。

「ラウンド(バスケット)アレンジメント」とは、カゴにセットした吸水性スポンジに、ドーム状(半球形)になるように花材を挿して、制作するアレンジメント作品のことです。

実際のお花屋さん等の仕事で、最も実用性のあるアレンジメントです。

今回の授業でも、生徒たちが受講生の方々のために書いた説明プリントを渡し、生徒が先生役となり授業を進めていきます。

まずは、アレンジメントの土台となる、吸水性スポンジのセットからです。

吸水性スポンジにカゴで印をつけ、ナイフで余分な部分をカットしていきます。ナイフでケガをしないために、生徒から受講生の方へ、ナイフの扱い方についても説明しました。

吸水性スポンジがカット出来たら、透明のセロファンでスポンジを包みカゴに入れます。少し浮いてしまう場合は、手のひらで押し込みます。

吸水性スポンジがセットできたら、ナイフの背を使ってスポンジに、中心と6等分の印をつけていきます。

ここまでが土台の準備です。

次に花材の準備をしていきます。今回使用する花材は、スタンダードカーネーション・スプレーカーネーション・アセビ・タマシダの4種類です。まず、中心に挿す用の、一番真っ直ぐなスタンダードカーネーションを選んでおきます。

次に、ラウンドアレンジメントの底辺に挿す6本のスタンダードカーネーションを、既定の寸法にカットしていきます。このとき、茎は必ずななめにカットします。また、カーネーションの節の処理の仕方も生徒はしっかり説明していました。

花材がカット出来たら、吸水性スポンジに挿していきます。挿ししろ(スポンジに挿す茎の長さ)は3cm、挿すときの花の持ち方など、細かいところまで生徒が丁寧に説明します。

続けてタマシダとスプレーカーネーションもカットし、スタンダードカーネーションの間に挿していきます。

底辺の花が挿せたら、カゴに対して水平に花が挿せているか確認するため、しゃがんで正面からカーネーションの位置を確認します。

次に、中心のスタンダードカーネーションをカットし挿します。寸法通りに挿せているか、定規を当てて確認します。

その後も生徒は自作の説明プリントを受講生の方と確認しながら、花材のカットや花の挿し位置、挿し方を説明しました。

全てのカーネーションが挿せたら、吸水性スポンジが見えなくなるようにアセビを挿して、完成です。

最後に、生徒が先生として、受講生の方の作品の講評を行いました。みなさん、とても素敵なラウンドアレンジメントが完成していました。

是非、ご自宅でもラウンドアレンジメントを制作してみてください。

次回は6月13日(火)、バラを使用して「ラウンドブーケ」を制作します。

人と自然科 令和5年度 第1回農業法人仕事説明会に参加しました

5月29日(月)加古川総合文化センターにて、ひょうご農林機構主催の農業法人仕事説明会が開催され、将来農業関係の仕事に就くことを考えている本校人と自然科の生徒5名が参加しました。

ちなみにこの日の午前中には先輩農業者特別授業も有馬高校にて開催。参加した生徒は聴講後すぐに加古川へ直行・・・ということで、とても充実した一日となりましたね。

この日の午前中に開催された第1回先輩農業者特別授業に関する記事はこちら

話を元に戻しましょう。農業法人仕事説明会は、近年増えている農業法人と農業高校で学ぶ非農家の生徒をマッチングさせることを目的に5年前から実施されています。今回は県下の農業法人14社の経営者がブースを設け、県内の農業高校生、農業大学校生約61名が参加しました。

人と自然科生徒の近年の進路状況を見てみると、127年の歴史を持つ有馬高校において、多くの先輩方とのつながりを活かた幅広い企業への就職はもちろん、農業系の4年生農学系大学や農業大学校などへ多数の生徒が進学し、大学、農業大学校卒業後に就農する生徒が毎年のように出てきています。

今年3月に卒業した、令和4年度人と自然科全生徒の進路状況は以下のとおりです。

特に非農家の生徒が新規就農するルートとしては、農業法人に就職(修行)し、技術の習得と人脈、信頼をを築いた後、独立就農する事例が主流となっています。だからこそ今回のような説明会への参加は重要な機会となっています。今回参加した5人の生徒も、大学や農業大学校に進学した後に就農を希望する3年生、そして将来農業、もしくは農業関連産業への就職を目標としている1年生です。

そして出展いただいた農業法人は、西は上郡町から東は神戸市、南は淡路市から北は養父市まで、そして、野菜・果樹・畜産・水稲・花卉など多様な経営体の法人の参加がありました。本校生は5人とも積極的に農業法人にブースを訪れ、経営内容や農業への想い、勤務体系、休日などの話を熱心に聞いていました。

生徒は約2時間かけて5つのブースを回り、様々な話を聞くことができました。参加した生徒のアンケートを覗いてみると、同じ農業法人でも違いがあり、とても興味深かった。また農業法人の方の話の中に進路選択のヒントがたくさんあったとのこと。充実した時間となって良かったです。

このような機会をいただきましたひょうご農林機構のみなさま本当にありがとうございました。

人と自然科 クラインガルテン③

クラインガルテンの授業も軌道にのってきました。

昨日からの雨で天候も心配していましたが、授業開始時には薄日もさしてきました。

さて、本日は「トマトのえき芽とり」と「トウモロコシの追肥」をおこないました。

まずは、恒例の生徒からの説明です。日頃の実習授業の学びを発揮しましょう。

「トマトのえき芽取り」はトマト栽培において重要な管理の1つです。

えき芽を取らないとと、主茎への栄養が分散され、また、日当たりや風通しが悪くなり

生育が悪くなったり、病気や害虫発生の原因となります。

次に「トウモロコシの追肥」です。前日の雨で畑はぬかるんだ足元が悪い状態でしたが

生徒と受講生の方が協力しておこないました。

今後も授業の様子を定期的に更新しますのでお楽しみください。

76回生 学年通信 2023年度 第4号

76回生学年通信「大樹のみのり」を発行しました。

有高祭の、各クラス発表の内容を掲載しています。

3学年の舞台発表は、6月16日(金)の午前中になります!

6月・7月の行事予定も掲載しています。

また、裏面に「進学関係の連絡事項」保存版を載せています。

学年通信第4号 → 2023_0531.pdf

進学関係の連絡事項 → 2023_0531進学連絡事項.pdf

人と自然科 令和5年度第1回先輩農業者特別授業実施

5月29日(月)有馬高校講義棟にて人と自然科の生徒を対象に、先輩農業者特別授業を実施しました。

当初は3年生の生徒だけを対象に実施する予定でしたが、この日の天候が雨となり、1年生が農業と環境の授業で予定していたスイートコーンの実習ができなくなったため、急きょ一緒に聴講させていただくことになりました。

最近の農業と環境の実習 スイートコーンを圃場に定植しました・・・に関する記事はこちら

先輩農業者特別授業は、阪神農業改良普及センター様と連携させて頂き、地域で活躍されている先輩農家の方をお招きし、直接講義を頂くことで、将来の就農・進路につなげようという取り組みです。今年度第1回目となる今回は、宝塚市で観光農園『エーアイファーム』を経営されている石井伸啓先輩です。22年前に人と自然科の前身である生産流通科を最後に卒業された私たちの大先輩です。

石井先輩は有馬高校卒業後、水道、建設に関する仕事に就かれました。その後観光業に従事することで接客に関する知識や技術を習得。そして平成28年、34才で就農されました。就農に至るまで様々な経験をしたことが現在の農業経営に活かされているそうです。

高校在学中は農業をすることを考えていなかったという石井先輩。在学中一番役に立った学びは『簿記』だそうです。簿記の知識は農業だけでなく様々な産業で役に立つので、是非おすすめしたい学びだと、講義中に何度もアドバイスをいただきました。

『エーアイファーム』では、イチゴの高床栽培を中心にサツマイモ、ブドウ、枝豆、落花生などを栽培し、インターネットをとおした予約でたくさんのお客様が石井先輩の農場を体験のために訪れているそうです。観光農園を行う中で一番うれしいことは、直接お客様から『おいしい』という言葉を聞くことができるということ。このことは農業の魅力でもあると嬉しそうにおっしゃっていました。

最後に有馬高校人と自然科で学ぶ生徒に

「まず勉強を今頑張っておくこと。卒業したら勉強しなくても良いというのは大間違い。一生勉強です。今農業が勉強できるということを大切に思って下さい。そして有馬高校で農業の学びをとおして、皆さんは事業を起こせる人材に成長するはず。高校卒業前にも事業を興こすことは可能です。ここにいる皆さん全員が事業主になったらおもしろいと思いませんか?農業、また農業以外でも良いのでぜひ事業主になって活躍して下さい。応援しています。」

というメッセージを頂きました。

講義後の質問タイムでも『農業経営で大切なことは何ですか?』『予定納税と言う言葉を聞いたことがあるのですが、収入が不安定なことにどのように対応していますか?』『病気にはどのように対応されていますか?』など時間が足りなくなるほど質問が続くなど、充実した時間となりました。

石井先輩、お忙しい中興味深いお話本当にありがとうございました。そして阪神農業改良普及センターの皆様、このような機会をいただき、本当にありがとうございました。

人と自然科 ブドウ栽培 ジベレリン処理頑張りました

人と自然科では、ベリーA、ピオーネ、マスカット3種類のブドウを栽培しており、ベリーAは2年生の果樹と緑の授業(新カリキュラム)で、ピオーネとマスカットは3年生のガーデニングの授業(旧カリキュラム)で技術を学んでいます。

現2年生からスタートしている人と自然科 新カリキュラム(教育課程表)はこちら.pdf

ブドウ栽培は4月からスタート、5月上旬には先日は、摘穂・整房・ねん枝・誘引などの技術を学びました。

4月、今年もブドウ栽培が始まりました・・に関する記事はこちら

5月上旬の栽培実習(摘穂・整房・ねん枝・誘引など)に関する記事はこちら

そして5月の下旬に入り、いよいよジベレリン処理を学びました。ジベレリンは植物ホルモンの一種。主に無核化(種なしにすること)を目的に行い栽培期間中2回実施します。

まずは2年生によるベリーAのジベレリン処理です。

ベリーAの場合、開花前2週間に実施します。この時期の判断方法法の一つとして、蕾の幅が約1.8mmを超えてきたた頃と言われています。この時期を逃すと全てのブドウに種が残ってしまうため、中間考査終了後、短時間残って実習を行いました。

ベリーAの場合、100ppmに希釈したジベレリン液を使用します。カップに入れ、花穂(つぼみの状態の房)を一つ一つ丁寧に液に浸していきます。ポイントはカップの中で花穂をゆすり、空気を抜き、まんべんなく液が付着させること。そして花穂全体を液に浸すことです。(上部が浸されていないと、その部分だけ種が残ります。)

しっかり処理できましたね。2回目は開花後訳15日後が適期です。しっかり取り組みましょう。

その4日後・・・今度は3年生の生徒ピオーネのジベレリン処理を行いました。

ピオーネの1回目の処理適期は満開約5日後。濃度は12.5ppm(12.5~25ppmと言われています)に希釈したジベレリン液を使用します。方法はベリーAと一緒です。

さすが3年生。1年生の時にベリーAの栽培を学んだだけあって、慣れた手つきです。液に付けた後は軽く花穂をトントンすることで、余分な液を落とします。残った液が乾燥し、ジベレリンの濃度が上がってやけどのような現象が起こる『ジベ焼け』を起こすのを防ぐ技術です。ちなみにのこの日の天気は曇り。一気に乾燥しないのでジベレリン処理には最高の天気でした。

終了後は枝の管理です。中間考査中はでなかなかブドウ畑にこれなかったので、枝が上に伸びてしまってますね(右写真)。ねん枝(枝をひねって方向を変える技術)をして下に落として屋根の下に落としてやります。(右写真)この作業をツル落としといいます。とても上手です。

これでこの日の実習は終了。ピオーネの2回目ジベレリン処理は1回目の10~15 日後。おいしいブドウが収穫できるように、そしてブドウを待っている皆様(有馬高校の生徒・保護者限定販売です)のために頑張ります。

人と自然科 今年もひとはく連携セミナースタート 西日本のタンポポについて学ぶ

今年も人と自然科1年生「人と自然」の授業で、ひとはく連携セミナーがスタートしました。有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、1年生学校設定科目「人と自然」の授業で年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の専門員から、各分野のユニークかつ専門的な講義を直接受講することができます。

県立人と自然の博物館まで約2km。安全第一でみんなで歩いて向かいます。とっても楽しそうですね。

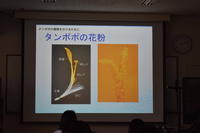

第1回目の講義はセミナーではおなじみの名物先生、鈴木武研究員から「西日本のタンポポについて」と題し、お話をいただきました。鈴木先生は植物研究の第一人者で、中でもタンポポについて多くの資料を収集し、研究されています。また植物以外にも昆虫やは虫類など、その豊富な知識は多岐にわたります。

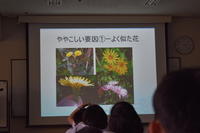

まずはタンポポの基礎知識について。部位の名称を学んだ後、カンサイタンポポやセイヨウタンポポ、カントウタンポポ、シロバナタンポポなど多様な種類について説明いただきました。花弁の色はもちろん、特に外片の細かな形の違いで見分けます。近年はカンサイタンポポとセイヨウタンポポの雑種も増えているそうです。

次にタンポポに似ている植物について教えていただきました小学生に「タンポポを摘んできて」といってよく間違われるのが『ブタナ』と呼ばれる植物で、タンポポよりも小さめの黄色い花をつけています。タンポポは一つの茎から1コしか花をつけませんが、ブタナは複数の花をつけるのが特徴です。それ以外にもノゲシやオオシシバリ、ニガナなど間違えやすい植物があります。

そのほかにもタンポポの名前の由来や観察方法、出現率の規則性・・・など様々なタンポポに関する知識を教えていただきましたが、中でも生徒が興味を持っていたのはタンポポとメダカの分布が一致しているという説です。『メダカがタンポポの種を運ぶから?』『タンポポを食べてメダカが育つから?』『共通の理由からたまたま一致した?』など様々な理由が考えられているようですが、まだ研究中だそうです。

最後に番外編として、鈴木先生の研究対象として飼育されている様々な生きものの実物に触れる体験をさせていただきました。ダンゴムシやトカゲ類などの生きものがいる中で一番人気だったのが・・・

ヘラクレスオオカブトです。最大個体は全長180mm以上。世界最大のカブトムシです。よくよく観察すると全身に毛が生えており、胸や角の毛は相手を挟んだときの滑り止めの役目が、おしりの毛はダニよけなどの役割があるそうです。早速BYODで購入したタブレットで撮影し記録に残していました。

とても楽しく充実した90分でしたね。鈴木先生本当にありがとうございました。人と自然科ではこのような経験、体験を積み重ね、3年後の進路実現につなげていきます。

最後に今回初めてみんなで人博を訪れたと言うことで集合写真をとりました。

今年入学した1年生も全員、農業や環境に興味があり普段の農業に関する実習や座学も意欲的で頼もしいです。この調子で頑張りましょう。

次回のひとはくセミナーは李 忠建研究員より『種とは何か』というテーマで、生物とはどのような存在なのかにつて迫っていきます。楽しみですね。

人と自然科 農業クラブ令和5年度前期総会開催

5月23日火曜日 講義棟に人と自然科の1年生から3年生全生徒が集まり、令和5年度農業クラブ前期総会を開催しました。

人と自然科のように、全国の農業に関連する学科で学ぶ生徒は全員『農業クラブ』という組織に所属します。農業や環境などに関する知識や技術を習得する日頃の授業や実習も農業クラブ活動であり、習得した知識や技術を活かした地域貢献活動も農業クラブ活動です。

直近の地域貢献活動 福祉施設花壇植え付けボランティアに関する記事はこちら

また全国の農業高校生と交流したり、農業について学んだことを全国約9万人の農業高校生と競い合う各種競技会に挑戦したりするのも農業クラブ活動の特徴です。

兵庫県内11校の農業クラブ員(農業高校生)と交流した県第1回理事会評議員会出席に関する記事はこちら

昨年全国の農業高校生と競い合った農業クラブ全国大会北陸大会に関する記事はこちら

前期書記による開会の言葉の後、まずは前期会長より挨拶がありました。クラブ員一人一人に語り掛ける口調で、立場が異なる1年生、2年生、3年生それぞれがやるべきことに一生懸命取り組むことの重要性について訴えかけるる素晴らしい挨拶でした。

次に成人代表である校長先生より挨拶をいただきました。昨年度の農業クラブ各種競技会やコンクールなどでの大活躍に関するお褒めの言葉、そして高校で農業を学ぶことの重要性、そして最後の『有馬農林学校、兵庫県立三田農業高等学校が前身である有馬高校126年の歴史は『農業』であることに誇りを持ってほしい』という言葉が人と自然科の生徒にとって心に残る言葉でした。

そして議長が選出された後、総会に入ります。

執行部事業から令和4年度事業報告と令和5年度事業計画案が・・・

執行部会計から令和4年度会計決算報告と令和5年度会計予算案、さらには監査委員から会計監査報告があり、異議もなく承認されました。

議長解任後は昨年度の活動成績報告。昨年度は農業クラブ全国大会のみならず、全国海づくり大会作文コンクールの環境大臣賞、NFDフラワーデザインコンテストでの文部科学大臣賞など、2名の大臣賞をはじめとして様々なコンテストで優秀な成績を収めることができたことが報告され、『今年度も先輩に負けない活躍ができるように頑張りましょう。』と激励の言葉がありました。

第18回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストにて文部科学大臣賞他受賞 に関する記事はこちら

第21回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに兵庫県代表として出場 奨励賞受賞に関する記事はこちら

全国豊かな海づくり大会作文コンクールにて環境大臣賞を受賞しましたに関する記事はこちら

次は令和5年度前期有馬高校農業クラブ執行役員の紹介です。2.3年生を中心とした10名の執行部役員に加え、新たに11名の1年生を加えた21名の執行委員が紹介されました。このメンバーが人と自然科の核となり、学科を盛り上げてくれます。役員のみなさんよろしくお願いします。

最後は恒例のFFJの歌斉唱です。FFJの歌は全国の農業高校生が歌える歌で、県大会や全国大会、農業高校生が集う会議や交流会で必ず斉唱する歌です。今回3年ぶりに全員で声を出して歌うことができましたが、1年生はもちろん、2.3年生の生徒も曲は何度も聞いていたものの、初めて声を出して歌ったということで、大合唱まではまだまだ時間がかかりそうです。

前期総会も終え、農業クラブ活動はいよいよ本格的にスタート。6月には兵庫県下11校の農業高校生が集まるイベント『リーダー講習会』そして農業高校生の甲子園、インターハイとも呼ばれる『各種競技会』の予選会に突入します。人と自然科のみなさん、日々の農業学習を楽しみながら頑張りましょう。

人と自然科 ブドウ栽培頑張っています(摘穂・整房・ねん枝・誘引・・・)

5月も後半に入り、気温も一気に上昇してきました。有馬高校人と自然科人気作物の一つ、ブドウ(ベリーA、ピオーネ、マスカットオブアレキサンドリアの3種類栽培しています)も一気に成長が進み、農場に行くたびにツルが伸び、違った姿を見せています。(ちなみに下の写真の左が5月上旬、右が1週間後の写真です。全く違う風景ですね。)

そんなブドウに4月から、2年生の生徒は果樹と緑の授業で、3年生の生徒はガーデニングの授業で一生懸命向き合っています。

4月 今年ももブドウ栽培が始まりました・・に関する記事はこちら

この時期重点的に行う実習は、摘穂・整房・ねん枝・誘引・・・ですね。

摘穂は1本の枝に2つ~3つついている花穂(つぼみの塊)を1つにしぼる作業です。基本は根元に近い穂を残しますが、成長が早すぎる場合は2つ目の穂をのこすこともあります。

次に整房です。整房とは、房の形を整える作業。現在ブドウはつぼみの状態で、その数は数百個。このままではうまく実がつかなかったり、とてつもなく大きな房になってしまうので、つぼみのうちにハサミで摘みながら数を制限していきます。

ベリーA では、最終的に1房75粒を目標とし、1房75粒を目標とし、この時期は花穂の先端を落とし、つぼみの塊(車)を15にしていきます。そしてピオーネは最終的に1房40粒を目標とし、この時期は花穂の先端を残し、つぼみの塊(車)を10にしていきます。(なかなか言葉では難しいですね。ぜひ人と自然科に入学し、学んでください。)ちなみに下の左写真がピオーネ整房前、右はピオーネ整房後の写真です。細かい作業で大変ですが、丁寧に1房1房作業をしています。

そして上に伸び、屋根に突き当たろうとしている枝をテープナーという道具を使って針金にとめていく作業が「誘引」です。この時枝を折らないように、ねじりながら下に向ける「捻枝」という技術があり、これが難しいんですね。高度な技術が必要です。

これらの作業が終われば、いよいよ5月下旬には種なしブドウにするためのジベレリン処理を学ぶ予定です。9月には収穫を迎え、在校生、保護者を対象としたブドウ販売会が実施されます。

おいしいブドウが販売できるように、技術を高め頑張ります。

人と自然科 農業クラブ 福祉施設花壇植え付けボランティア実施

人と自然科では、日頃の授業や実習で学び、身につけた技術を活用し、様々な活動行っています。その一つとしてあげられるのが、農業クラブ本部役員を中心として取り組んでいる地域での花壇装飾活動です。今年も、人と自然科農業クラブ役員生徒10名が篠山市にある福祉施設「丹南精明園」を訪れ、花壇植え付け活動を行いました。農業クラブでは14年前からこの活動を継続して行っています。

この日は自分たちで栽培したペチュニアやサルビア、マリーゴールド、アゲラタムなどの草花苗約1000鉢を持参しました。朝から雨が降っていて心配していましたが、到着と同時に雨もほぼ上がり安心しました。

活動では園内5カ所の協同花壇、プランタを装飾します。今回は1年生の生徒が初めて参加。2.3年生の生徒とペアになり、先輩が考え配置した花苗を定植していく方法で進めていきました。

色とりどりの花苗がきれいに並べられていきます。

並べ終わったら早速植え付け開始です。

コロナ渦前は施設利用者の方と一緒に植えていたのですが、今回も感染リスクを考え農業クラブの生徒だけで植え付けていきました。一緒に交流しながら植えるのはもう少し時間がかかりそうです。

約2時間で植え付け作業は終了。完成した花壇はこちらです。

今は少し間隔が空いていますが、これから夏になるとさらに株が張り、ボリュームが増し、花いっぱいになります。楽しみですね。

丹南精明園を訪れた際は是非ご覧下さい。

人と自然科 地域自然保護 現地フィールドワークその4 里山管理を体験する

5月16日(火)人と自然科学校設定科目『地域自然保護』の授業で、里山管理に関する夢プログラムを体験しました。

人と自然科学校設定科目『地域自然保護』の授業では、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っており、現在は、実際に有馬富士公園で地域の方がホストとして実践されている夢プログラムを生徒が体験しています。

前回の体験 現地フィールドワークその3 有馬富士公園の昆虫を捕まえる に関する記事はこちら

この日は実際に有馬富士公園で、シイタケ菌打ち体験やキノコ観察会など、里山をとおした体験を実践されている『緑の環境クラブ』の方々にお世話になり、里山管理に関する夢プログラムを体験しました。

自己紹介の後、緑の環境クラブ北田代表より里山について学びました。特に人間の生活と密接に関わっている里山の恵みとして炭やシイタケ栽培の原木や山菜など、私たちの生活を豊かにしてくれる里山の魅力について学ぶことができました。さらに一見緑に見える里山の樹木にも、常緑樹や落葉樹、針葉樹など多様な植物が生息していること。人間が手を入れることによって豊かになっていく環境であることなど里地里山に関する専門的な知識についても学ぶことができました。

そしてメンバーの山村さんから安全に里山管理プログラムを体験するために必要な注意事項について説明を受けました。実習中はマダニなどから守るために肌の露出を避けること、ハチやマムシが出たときは安易に近づかず周囲に知らせることなど、けがをしないための大切な心構えを学びました。中でも注意が必要なことは、大きな木を切り倒す時の倒木の危険回避方法です。倒れる方向を考えた刃の入れ方や周囲に知らせることなど詳細に説明を受けました。

説明が終わり、ノコギリとハサミ、そして身を守るためのヘルメットなどの安全具を装着し出発です。

マダニから身を守るために虫除けスプレーも首元や手首、足首に吹き付け、実習地へ向かいます。

まずは全員で下草刈り体験です。このように地表部を覆うネザサをノコギリや剪定ばさみで刈っていき

『バイオネスト』という分解を促進させるためのスペースに集めていきました。さっぱりして風通しが良くなりましたね。

次は間伐体験です。混み合った里山を明るくしていきます。

まずは間伐した樹木を細かく刻み分解させるバイオネストを作ります。丸太を削って杭を作るところから実践します。そして枝を使って支え、安全に杭を打ちます。

そしていよいよ間伐です。ソヨゴやヒサカキなどの常緑樹をノコで伐採していきます。太い樹木は下の写真のように受口を作り、意図した方向へ倒していくことも学びました。

伐採した木は腐食し土に還りやすくするために小さく切断し、お手製のバイオネストに積んでいきました。

実習中には、ブナ科の植物の若芽がにタマバチがが産卵しコブができる没食子(これを抽出し染料やインクに使っていたそうです。)を発見したり、グミの木の葉の裏表を顕微鏡で観察(表面に雪の結晶や蜘蛛の形が見えました)したり・・・樹木の植生についても学びました。

最後に振り返り。1人ずつ本日の実習の感想について述べました。『斜面での伐木は農場での実習とは違って難しかった』『緑の環境クラブの方々から声かけを丁寧にしていただき安心して実習できた』など、それぞれ感じることがたくさんあったようです。そしてまとめで北田代表からいただいた『人生に意味の無い経験はない』と言う言葉が生徒にとってとても印象的だったようです。

緑の環境クラブの皆さん、すばらしい夢プログラムをありがとうございました。

次回の現地研修は自然の学校の皆さまから、棚田の管理をとおした植物・昆虫観察をいただく予定です。

人と自然科 クラインガルテン②

5月16日、初夏のような天気のもとクラインガルテン 2回目の実習です。

今回は、前回に植えた苗の支柱立てとスイートコーンの定植をおこないました。

まずは、生徒から今日の実習についての説明です。ホワイトボードも駆使して説明します。

説明のあとは、生徒と受講生が協力して支柱立てです。グラグラしないように紐でしっかりとくくりつけます。

支柱ができたあとは、苗を誘引していきます。今から茎が太くなることを考えて誘引します。

次はスイートコーンの定植です。全員で協力して苗を植えつけていきます。

受粉がスムーズにできるような植え方をしました。

これからは気温も上がり、すくすくと成長していくことでしょう。

今後も授業の様子を定期的に更新しますのでお楽しみください。

人と自然科 チャレンジ教室「フラワーアレンジ」開講しました!

5月9日(火)人と自然科3年生学校設定科目「フローラルアート」の授業で、第22回チャレンジ教室「フラワーアレンジ」が開講しました。この授業は、地域の方を受講生としてお招きし、2年生の「フローラルアート」で学んだフラワーアレンジメントの基礎知識や技術を生かし、“生徒が先生”となり技術を教え、さらにアレンジメント技術を向上させるという取り組みです。

今年度も定員を超える応募があり、その中から厳正なる抽選で選ばれた10名の受講生の方が決定。開講式では教頭先生からご挨拶をいただき、その後簡単な自己紹介をして授業がスタートしました。

第1回目のチャレンジ教室の授業内容は、「リボンコサージュ」の制作です。リボンは花束やブーケに使用するなど、フラワーアレンジメントに欠かせません。また、今回はリボンをワイヤーで留めつけるため、ワイヤリングやテーピング技術の練習にもつながります。できたリボンを組み合わせて作るコサージュは、お花のコサージュとはまた違った可愛らしさがあります。

授業で配布するプリントは、生徒一人一人が1年間共に学ぶペアの受講生の方のためだけに制作した、「世界に1枚だけの特別な説明プリント」です。

生徒は自作の授業説明プリントを参考にしながら、受講生の方に説明していきます。

今回制作したリボンは4種類。たくさんあるリボンの中から、受講生の方と生徒が一緒に好きな色やリボンの幅を選びました。まず制作したのは、「コサージボウ」です。5ループのリボンを作りました。指の使い方が難しいですが、生徒たちは丁寧に見本を見せながら説明していました。

次に、「ロケットボウ」・「フレンチボウ」・「カリキュース」を制作しました。

完成したリボンのパーツを、受講生の方と生徒が相談しながら組み立てていきます。生徒は先週、同じ作品を作っているため、もっとこうしておけば良かったな、と思うことを伝えたり、組み合わせ方のアドバイスもしっかり行っていました。

2時間後、とても可愛らしいリボンコサージュが完成しました。制作したリボンの種類は皆さん同じですが、リボンの色やパーツの数、組み合わせ方によって全く違う作品が完成することが分かり、生徒達も大変勉強になりました。

次回は5月30日(火)、カーネーションを使用して「ラウンドアレンジメント」を制作します。

人と自然科 農業と環境 スイートコーンを圃場に定植しました

5月に入り、人と自然科1年生農業と環境の授業では、スイートコーンの苗を圃場に定植する実習を行いました。

作物栽培の基礎的な技術や知識、農業が環境に与える影響などについて学ぶこの授業では、1学期にスイートコーンを栽培をしており、各自の担当区が設けられ、責任をもって管理、栽培を行っています。今回定植した苗も自分で播種をした苗を使用しました。

1年生いよいよ実習授業スタート スイートコーンを播種しました・・に関する記事はこちら

定植を前に、スイートコーンを播種する正しい技術が身についているか、発芽率を計算してみましょう。

自分で播種した種子の数のうち、発芽した種子(芽)の割合を百分率で表したものが発芽率です。種苗袋には80%以上の発芽率が保証されています。しっかり発芽していますか?ほとんどの生徒がクリアしていましたね。また、1ポット2粒播種したはずなので、3つ芽がでている生徒もいましたね。正確な作業を心がけましょう。

そして圃場の準備です。先生がトラクタで耕うんして下さっていた圃場に入り、クワで谷上げ、畝立てを行います。事前にクワの正しい使用方法を学びましょう。道具の正しい使用方法を身につけることは安全にもつながります。

説明を受けた後は早速畝づくりです。

皆さんも通勤、通学途中に様々な作物を栽培している光景を見たことがあると思いますが、圃場にかまぼこ形の山を作って作物を栽培しているのをよく見かけると思います。これを畝と言い、排水性をよくしたり作業効率を上げたりする役目があります。畝づくりは農業の基本となる技術ですね。仕上げにクワの横の部分を使い、作物を栽培する場所となる床を平らに整え、完成です。約40分で美しい畝ができました。

自分で作った畝にスイートコーンを定植していきます。今回は株間(苗の中心から苗の中心までの距離)30cm、2条(2列で植えること)、並植え(隣の株と並行に植える)で定植することを学びます。

早速自分で播種した苗をもって定植していきましょう。まずは苗を配置し、移植ごてで植え穴を掘ります。

そして優しくポリポットから取り出し、植え穴にいれ、覆土します。ポイントは、植えた後に苗の周囲に水がたまるくぼみ(ウォータースペース)を設ける事です。どんどん植わっていきますね。

ちょっと浅く植えてしまった生徒は、スイートコーンがぐらぐらして倒伏の恐れがあるため、土寄せ(周囲の土を苗に寄せる作業)をしてあげます。

最後にかん水をして実習は終了です。

今年は4月~5月にかけて雨が多く心配しましたが、どうにか圃場でのスイートコーン栽培がスタートできましたね。これから有馬高校は中間考査に入りますが、スイートコーン栽培は待ってくれません。自分の担当区は責任と愛情を持って管理して下さいね。次回の実習は、追肥・中耕・除草作業です。美味しいスイートコーンが収穫できるように頑張りましょう。

人と自然科 農業クラブ 県第1回理事会評議員会出席

5月9日(火)人と自然科農業クラブの会長・副会長3名が、兵庫県学校農業クラブ連盟第1回理事会・評議員会に出席しました。

人と自然科のように、全国の農業に関連する学科で学ぶ生徒は全員『農業クラブ』という組織に所属します。そして全国の農業高校生と交流したり、農業について学んだことを全国約9万人の農業高校生と競い合う各種競技会に挑戦したりしています。

昨年度農業クラブ全国大会北陸大会に出場 農業鑑定競技会優秀賞受賞に関する記事はこちら

この日は兵庫県内の農業クラブ(農業系高校)11校の代表が今年度兵庫県学校農業クラブ連盟の事務局を務める氷上高校に集い、1年間の活動計画や予算案、農業クラブ県大会などについて話し合いました。

まずは理事会。各校の農業クラブ会長が議論します。昨年度の兵庫県学校農業クラブ事業報告、会計報告、今年度の事業計画、予算案、県大会の実施計画などが提案され、賛成多数で承認されました。

そして今年度の近畿連盟大会、兵庫県連盟大会で使用する大会スローガン、シンボルマークを選びました。

昨年度第70回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 今年も人と自然科生徒が大活躍!!(前編 競技会当日)に関する記事はこちら

昨年度第70回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 今年も人と自然科生徒が大活躍!!(後編 大会式典)に関する記事はこちら

各校が持ち寄った作品から、理事の投票で決定します。投票の結果、今年は県大会のスローガンとして有馬高校が提案した

『我らが青春! 切り拓け 農業Life』

が採用されました。そして近畿大会のスローガンとして有馬高校が提案した

『咲き誇れ 努力の花! 突き進め 我らの農業道!』

が兵庫県の代表作品として採用され、今月末に京都府で開かれる近畿連盟第1回理事会に兵庫県の作品案として提案されることとなりました。

さらに県大会シンボルマークも有馬高校の以下の作品が選ばれました。人と自然科の生徒本当に頑張っていますね。

お弁当を挟んで午後からは交流会です。

絵しりとりなどのゲームをしながら楽しんで

最後にドミノで一つの作品を作り、みんなで集合写真を撮りました。

このように兵庫県内11校の農業クラブ員(農業高校生)、さらには全国の農業クラブ員(農業高校生)と交流を深めることができるのが農業高校(農業クラブ活動)の魅力ですね。

この会議からいよいよ今年度の農業クラブ活動がスタートします。講習会や各種競技会を通して、他校と交流を深めたり、農業クラブの3大目標である科学性・指導性・社会性を養いましょう。有馬高校人と自然科の代表として会議に出席した会長・副会長お疲れ様でした。

人と自然科 地域自然保護 現地フィールドワークその3 有馬富士公園の昆虫を捕まえる

5月9日(火)人と自然科学校設定科目『地域自然保護』の授業で、昆虫採集に関する夢プログラムを体験しました。

人と自然科学校設定科目『地域自然保護』の授業では、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っており、現在は、実際に有馬富士公園で地域の方がホストとして実践されている夢プログラムを生徒が体験しています。

前回の体験 現地フィールドワークその2 天文を通したありまふじ夢プログラムを体験に関する記事はこちら

この日は三田市自然学習センターの吉田コミュニケーターにお世話になり、公園内の昆虫を捕まえるプログラムを体験しました。

里山をテーマとして整備されている県立有馬富士公園は、山や草原、ため池などの水辺といった様々な環境を備えており、多様な種類の昆虫が生息しています。吉田さんのお話では1000種類を軽く越える昆虫が生息しているとのこと。今日の目標はみんなで力を合わせて30種類以上の昆虫を捕獲することです。早速網と虫かごを持って公園に飛び出しましょう。捕獲した昆虫はジップロックに入れます。一見かわいそうに見えるかもしれませんが、羽を傷めない優しい捕獲方法なのだそうです。

まずは里山ゾーンです。普段は全く気付きませんが、樹木の葉や幹と同化している昆虫が結構いました。

どこに隠れているのか分かりますか?

そして切り株や樹木からが流れ出ている樹液に近づいてみると甲虫が集まっていました。

そしてその中にはオオスズメバチの姿も。専門家の指導の下、安全に配慮し捕獲しました。

そして草原・水辺エリア荷移動します。このエリアは空を飛ぶ昆虫、トンボのなかまが多く生息しています。

みんなで全力ダッシュして、たくさんのトンボを捕獲しました。

そして福島大池、有馬富士を望みながらガーデン階段エリアへ。ここにはチョウの仲間が多く生息しています。

みんなで力を合わせて追いかけましたが、複雑な動きをしていたためなかなかGETできませんでした。特にクロアゲハを取り逃したときには全員で悔しがりました。

こんな感じで約1時間半、様々な昆虫を捕獲・観察することができ、大はしゃぎ・・・残念ながらここでタイムアップということで学習センターに戻り、振り返りです。捕獲した昆虫をなかま分けし、名前を調べます。

大量の図鑑で調べ、分からない名前は吉田さんに同定してもらいました。

同定の結果、38種類の昆虫を捕獲することができました。

目標は達成できましたが意外に同じ種類が多かったようです。約2時間のプログラムでしたが、有馬富士公園の生物多様性が感じられる体験でした。コミュニケーターの吉田さん楽しいプログラムをありがとうございました。

次回は緑の環境クラブの皆さまにお世話になり、里山管理に関する夢プログラムを体験する予定です。楽しみですね。

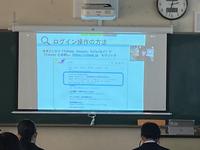

78回生 BYOD「Classi講演会」を実施しました!

5月10日(水)のLHRは1年生のClassi講演会を実施しました。

今年はゴールデンウィーク前にBYOD端末が納品され,一度各自が自宅に端末を持ち帰り,自宅でネットワーク等の初期設定を済ませました。操作に不安がある生徒へは,放課後にICT担当の教員がサポートを行いました。

講演会では,本校が導入している教育サービス「Classi」について,講師の方をお招きしログイン方法や教員と生徒の連絡グループの説明,効果的な学習の使い方などご説明をいただきました。

これから本格的にBYOD端末を活用した学校生活,学習が始まります。何か不安なことがある人は遠慮せず,担任の先生やICT担当の先生に尋ねてくださいね!

人と自然科 5月13日(土)育友会総会 花の寄せ植え買って下さい(3年生ガーデニング)

5月13日(土)育友会総会の開催が予定されており、多くの保護者の方に来校いただき、特色ある有馬高校の授業、実習をご覧いただく予定です。そして4時間目終了後には体育館周辺にて、人と自然科の生徒が栽培した農産物を販売すします。その販売の目玉商品として販売する花の寄せ植えを、3年生ガーデニングの授業で制作しました。

現在温室内はペチュニアやマリーゴールドなどの草花苗で満開です。

まずは草花苗を選びます。この日に向けて授業で装飾的役割から見た草花の分類や赤・青・黄などの色味である色相、明るさである明度、鮮やかさやくすみなど彩度など色の3属性について学んできました。

また、涼しさや落ち着きをイメージさせる青や紫などの寒色、暖かさや興奮、緊張感をイメージする赤・橙・黄などの暖色について、さらに明るい色相のほうが軽く感じ、同じ色相の場合、明度が高いほど軽く感じるなどの軽重感についても学びました。

花を選んだ後は早速プラ鉢に寄せ植えしていきます。

配置についても同系色や反対色を組み合わせる時のコツやグラデーションなどのテクニック、中心部、後部に背の高いものを、周辺部に低いものを配置すると立体感が生まれる・・・などのポイントについて学んできました。

完成度はどうですか?

完成した寄せ植えはこちらです。とってもきれいですね。

今回制作した寄せ植えは育友会総会後、体育館周辺にて限定30鉢販売します。(青のトラックが目印です)1鉢600円。生徒は自分たちが作った寄せ植えが無事売れるかドキドキしています。是非ご覧いただき、運命を感じた作品があれば是非ご購入下さい。

人と自然科 クラインガルテン スタート!

令和5年度のクラインガルテン(市民農園)がスタートしました。

本年度は生徒11名、一般受講生の方8名が受講しています。

1回目の講座に向けて4月から畑の準備を進めてきました。

まずは、開講式です。

校長先生あいさつ、生徒の好きな野菜を交えた自己紹介、受講生の意気込みを交えた自己紹介 をしました。

開講式を終えると、さっそく第1回目の実習の開始です。この授業では生徒が先生として説明をおこないます。

快晴の天気のなか、今日はトマト・ナス・ピーマンなどの定植を行いました。

これからも授業の様子を定期的に更新しますのでお楽しみください。

人と自然科 地域自然保護 現地フィールドワークその2 天文を通したありまふじ夢プログラムを体験

5月2日(火)人と自然科3年地域自然保護の授業で、天文を通したありまふじ夢プログラムを体験しました。

人と自然科3年生学校設定科目「地域自然保護」の授業では、今年も県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っています。

前回は有馬富士公園パークセンター職員の方から公園の全容についてお話と現地見学をいただきました。

前回授業 現地フィールドワークその1 パークマネジメントについて学ぶに関する記事はこちら

そして今回からはいよいよ実際に有馬富士公園で夢プログラムを実施されている地域の先輩方からプログラムを体験させていただきます。

トップバッターはさんだ天文クラブの代表である加瀬部さんにホストとしてお世話になりました。さんだ天文クラブの皆さまは、天文に関するする豊富な経験と知識をもとに、有馬富士公園で昼間の天体観測(太陽の観察など)や夜の天体観測などの体験プログラムを実施されています。

まずは屋外にて、昼間の天体観測です。この日は雲一つない青空。過去14年間の中で最高の天体観測日和でした。2種類の望遠鏡を用いて太陽の観察を行います。一つは白い紙に太陽を投影し観察します。一般的に太陽の色は赤色と思いがちですが、実はこの紙に映ったような黄色がかった白色が本当の太陽の色です。今回は黒点もしっか映り映っていました。

そしてもう一つ、特殊な望遠鏡を使って直接太陽を観察します。レンズをのぞくと、特殊なフィルターを通し、赤色の太陽を観察することができます。今回は太陽の活動が盛んなときに表面からまるで炎が噴き出しているようなプロミネンスもしっかり観察することができました。

昼間でも天体観測ができるんですね・・・そして観察会が終わった後は、多目的ホールに移動し、さんだ天文クラブの活動紹介や夢プログラムの活動、天体についてのお話を頂きました。

実際にさんだ天文クラブが行っている体験プログラムや、有馬富士公園で活動されている夢プロ団体の推移、設置当初からの有馬富士公園来場者数の変化、さらには新型コロナウィルスが猛威を振るった中でも、有馬富士公園の来場者数が減らなかったことなど公園が私たちの生活にとって欠かせない存在であることを教えていただきました。

また、加瀬部さんも参加されている、「恒星食」と呼ばれる珍しい天体現象を観測する活動をユーチューブ動画とともに紹介いただきました。恒星食は、小惑星が別の星の手前を通過する際に星の輝きが数秒ほど消える現象で、遠く離れているため直接捉えるのが難しい小惑星の形や大きさなどの分析でいかされています。現象を捉えるには地上の幅広い地点から観測を行う必要があり、日本中の天文愛好家たちが協力し観測。今後は海を越え国際団体が設立されるとのこと。趣味を生かした素晴らしい活動ですね。

そして毎年恒例、大人気の地球・月・太陽の距離クイズが出題されました。生徒に1cm強のあめ玉と3mmほどのチョコ玉が配布されます。

球・月・太陽の距離の10億分の1の模型を作ろうとしたとき、地球の直径があめ玉の12mm、月の直径がチョコ玉の3mmとすると、太陽の直径はおおよそ直径130cmになります。そしてこの大きさに縮小すると、地球と月の距離は38cmの位置にあります。その場合地球の飴玉とキンボールの太陽の距離はどのくらい離れた場所に位置しますか?という問題です。一生懸命計算していますね。皆さん分かりますか?

正解は150mです。結構離れた距離になりますね。

そして最後に民間企業の新人教育のご経験がある加瀬部さんより、10ヶ月後に卒業を迎える生徒に、社会人とは何か・・・と言うテーマでエールをいただきました。

さんだ天文クラブの加瀬部さん、興味深い夢プログラムをありがとうございました。

最後に先週天候がいまいちで集合写真が撮れなかったので、晴天の中で写真を撮りました。これから1年間やる気満々の20名です。

次回は三田市自然学習センターのコミュニケーターから、公園の自然を活用したプログラムを体験する予定です。楽しみですね。

76回生 学年通信 2023年度 第3号

あっという間に5月ですね。

学年通信 第3号の発行です。

今号は「日本学生支援機構予約奨学金」についての

スケジュールを掲載しております。

第3号 → 2023_0501.pdf

奨学金スケジュール → 奨学金スケジュール.pdf

運動部の生徒たち!

最後の総体がんばれーーー!!!

吹奏楽部の生徒たち!

定期演奏会お疲れ様でした!

人と自然科 農業クラブ でんスポアドベンチャーフェスタに出展しました

4月29日(金)神戸市北区にある北神戸田園スポーツ公園にて、「でんスポアドベンチャーフェスタ」が開催され、人と自然科農業クラブの本部役員の生徒、並びにフラワーアレンジメント班の生徒が参加しました。

イベントに向け前日から当日朝にかけて、キュウリなどの野菜の収穫、野菜苗、草花苗の積み込みなど万全の準備で臨みました。

でんスポアドベンチャーフェスタに出展します・・・に関する記事はこちら

「でんスポアドベンチャーフェスタ」は北神戸田園スポーツ公園に地域の方が集い、食品バザーやコンサート、体験通して地域の方と交流を深めることを重視しているイベントです。有馬高校人と自然科としては昨年春に続き、2回目の参加となりました。さすが人と自然科の生徒。先日終えたばかりの春の農業祭など、日頃の販売実習などで培われた経験をもとに手際よく準備を進めていきます。

イベントは10:00開始。いよいよスタートです。今回は農業クラブ本部役員の生徒による、花苗・野菜苗販売などの農産物販売と、フラワーアレンジメント班によるコサージづくり体験教室を行いました。

農産物販売は体育館玄関付近に出店。キュウリやグリンピースなどのとれたて野菜は開始15分で完売。さらに野菜苗も午前中に完売など、たくさんのお客様に私たちの実習の成果である農産物を購入していただきました。

特に草花苗や野菜苗は人と自然科の生徒が春休み前から栽培を開始。花持ちがよく、夏まで楽しめる・・野菜苗も植え傷みが少なく丈夫・ということで地域の方から高い評価をいただいています。

そして今回農産物とともに販売したのが、人と自然科オリジナルTシャツです。10年前から農業クラブ本部役員の生徒が考えたデザインで有馬高校人と自然科オリジナルTシャルを作成し、販売しています。先日5代目となる『農業魂』Tシャツが完成、春の農業祭から販売を開始しました。胸には人と自然科公式キャラクター『ひとしくん』がプリンとされています。(左写真 左が4代目の『農boy農girl』Tシャツ、右が5代目の『農業魂』Tシャツです。)

ドライ生地で速乾性にすぐれ、人と自然科の生徒の多くが実習服の下に着て暑い夏を乗り切っています。この日も『農作業中にぜひ着たい・・・』など興味をもって下さった方がたくさん購入してくださいました。この有馬高校農業クラブTシャツは1枚1000円。今回のような地域イベントや校内でのイベントで販売しております。

次はコサージづくり体験です。

人と自然科と言えばフラワーアレンジメント。「フローラルアート」という学校設定科目(有馬高校人と自然科にしかない科目)を通して2年間、専門的な知識と技術を習得することができます。そして授業で学んだ技術を生かして各種大会にも出場しており、先日も全国大会で金賞・文部科学大臣賞を受賞し、この日の神戸新聞朝刊(三田版)にも大きく記事を掲載していただきました。

第18回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストにて文部科学大臣賞他受賞に関する記事はこちら

今回は大会に出場した6名のアレンジメント班メンバーが参加。アーティフィシャルフラワーを使ってコサージを制作。小さな子供から年配の方まで、ワイヤリングやテーピングなどの技術を丁寧に指導していました。

さて、農業クラブ本部役員&フラワーアレンジメント班の生徒がイベントを頑張っていると・・・やはり出てきてくれました。人と自然科の生徒が実習を頑張っていると姿を現す妖精さん「ひとっしー」です。

現れた瞬間、小さな子どもたちがたくさん集まり大人気です。一緒に写真を撮ったり・・・

農産物販売所やコサージづくり体験ブースでのお客様の呼び込みをお手伝いしてくれるなどイベントを盛り上げていました。

当日は雨の予報でしたがイベント終了の16:00までどうにか持ちこたえ、神港橘高校による中国ナンスーシシマイの龍舞や音楽ライブ、木工やガラスなどのワークショップ、働く車乗車体験などのブースがたくさん出展しイベントは大盛り上がり。参加した生徒も空いた時間に見聞を深めていました。

来場いただき、有馬高校人と自然科の花苗、野菜苗を購入いただいた皆さま、アレンジメントを体験して下さいました皆さま、ありがとうございました。また、イベントにお誘いいただいた田園スポーツ公園の皆さまこのような機会をいただき本当にありがとうございました。

人と自然科 4月29日(土) でんスポアドベンチャーフェスタに出展します

人と自然科では先日、春の農業祭が大盛況のなか無事終了。いよいよゴールデンウィークが近づいてきました。

令和5年度第18回春の農業祭 大盛況の中無事終了しました・・・に関する記事はこちら

ゴールデンウィーク最初の休日である昭和の日、4月29日(土)に北神戸田園スポーツセンターで開催予定のでんスポアドベンチャーフェスタに、有馬高校人と自然科農業クラブの生徒が参加します。

まずは野菜苗・花苗の販売です。生徒が栽培花苗、野菜苗を販売します。現在実習で販売する苗を選び準備しています。

トマトなど野菜苗は全て70円。マリーゴールドやペチュニアなど草花苗は全て60円です。さらにタイミングが合えば朝どりのキュウリの販売もあるかもしれません。場所は体育館玄関付近です。楽しみにしておいてください。

デンスポアドベンチャーフェスタチラシ(草花苗、野菜苗販売紹介あり).pdf

次はフラワーアレンジメントコサージ体験です。人と自然科にはフラワーアレンジメントを専門に学ぶ科目『フローラルアート』があります。

さらに農業クラブ専門班『フラワーアレンジメント班』があり、授業や専門班活動で学んだ技術を活かして様々なイベントで体験活動を提供しています。

過去の体験イベント イオンモール伊丹農業イベントに参加しましたに関する記事はこちら

過去の体験イベント 阪神梅田本店にて 夏休みふれあい体験広場アレンジメント体験実施に関する記事はこちら

今回はフラワーアレンジメント班に所属する生徒が来場者にコサージづくりを伝授します。イベントに向け、現在花材やリボンを準備中です。

体験料は1回300円。体育館アリーナに出展しています。多くの方の来店をお待ちしております。

デンスポアドベンチャーフェスタチラシ(フラワーアレンジメント紹介).pdf

さらに当日は、人と自然科公認キャラクター『ひとっしー』くんが現れてくれるかもしれません。もし運良く出会えた場合は一緒に写真撮影も可能です。

皆さまのお越しをお待ちしております。

人と自然科 地域自然保護 現地フィールドワークその1 パークマネジメントについて学ぶ

人と自然科3年生学校設定科目『地域自然保護』では、いよいよ有馬富士公園でのフィールドワークのスタートです。

地域自然保護 今年もスタートしました・・・に関する記事はこちら

第1回目の現地研修となるこの日は、実際に公園を運営・管理されているパークセンター職員の田中様から、有馬富士公園の概要、施設、県立公園に関わる法令などの説明をいただきました。

スライドを用いて有馬富士公園の概要、都市公園法など公園に関する法律、条令、夢プログラムの概要について学びます。有馬富士公園は、県内でも5本の指に入る来場者数を誇り、地域の方が公園の設立からかかわっているユニークな公園です。現在もボランティアの方がそれぞれの特技を活かし、来園者に向け様々な体験プログラムを提供しており、全国からとても注目されている公園です。

説明後さっそく園内を散策しながら説明を受けました。この日は雨の予報でしたが、どうにか小雨となり散策することができました。まずは公園が一望できるスポットへ。シンボルの有馬富士と福島大池を望みます。

そして公園に入っていきましょう。

有馬富士公園は里山をテーマとした公園です。園内にはキツネの巣穴をイメージした施設や樹木と同じ高さから観察できる樹幹テラス、落ち葉が積もった地中の温度が観察できる施設、子どもたちが環境学習で学ぶための草地の生態園・水辺の生態園・鳥の小道などユニークなスポットがたくさんありました。

そして一番下まで降りてくると、シンボルの一つである福島大池があります。農業用水としても活用されており、中にある浮島は、三田市のキャラクター『キッピー』と『ハッピー』が結婚式を挙げたことで有名な島です。

そして昔の里地里山の風景、暮らしが感じられるかやぶき民家・棚田エリアに到着。かやぶき民家にはボランティアでかやぶき民家を管理されている団体『かやぶき民家守しよう会』の方が常駐されています。有馬富士公園は本当に地域から愛されている公園ですね。

生徒は1時間半、園内の説明を受けながら散策ましたが時間が全く足りなかったですね。6月には2時間かけて公園内を自由に調査、取材する計画ですので安心して下さい。

今回の散策でも感じたように、有馬富士公園は遊具や自然観察で訪れる小さな子供たちと、里山の雰囲気を味わいたい中高年層が多く来園する一方、高校生・中学生がなかなか来園しないと言う課題があります。そこでこの授業の最終目標は『高校生に有馬富士公園の魅力を感じてもらうためのプログラムの企画・実施』に設定し、これから1年間様々な体験を行います。

有馬富士公園パークセンター田中様、お忙しい中丁寧に説明、案内いただきありがとうございました。

次回からは地域の方が実際に公園で実施されてる夢プログラムをゲストとして体験します。第1弾は、「さんだ天文クラブ」の皆さんから天文を通した夢プログラムを体験する予定です。楽しみですね。

76回生 インターンシップ報告会

4月26日(水)、3学年進路別説明会の「就職・公務員コース」では、「インターンシップ報告会」と「第1回就職講座」を開催しました。

「インターンシップ報告会」は、3月に実施した「有高インターンシップ」の成果報告です。

コロナの影響が残る中、事業所見学を中心に実施したインターンシップでしたが、生徒たちの発表の様子からは、「はたらく」という事を身近に感じる貴重な経験だったことが分かります。

「第1回就職講座」では今年度の行事予定を確認し、採用試験に向けての「面接対策」について説明しました。「自分を理解すること」は案外難しいもので、面接ノートの「自己PR」欄はなかなか埋まりません。これを機会に、誰かの理想に踊らされることなく、ありのままの自分を見つめてほしいと思っています。

有馬高校では、3年生の4月から卒業前まで就職講座を行っています。採用試験の対策は勿論ですが、内定後も定着支援を継続し、「はたらく意欲を持った新入社員」を送り出していきたいと考えています。

今年度の就職希望者は、公務員希望2名と企業就職希望者16名、計18名(4月26日現在)です。

まだまだ進路変更が出てくる可能性もありますが、進路実現に向けて精一杯頑張ってほしいと思います。

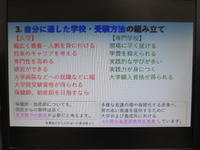

76回生 進路別説明会

4月26日(水)放課後。

進路実現に向け着々と準備が進む中、大学・短大コース、看護医療コース、専門学校コース、就職・公務員コースと4つに分かれ進路指導部の先生方から説明を受けました。

各分野に応じた受験までの流れや、スケジュール、手続きの概要の説明を受け、真剣にメモを取る姿も見られました。

目指す進路は各々ですが、第一希望合格を目指し、切磋琢磨しながら頑張りましょう!!

〇大学・短大コース

〇看護医療コース

〇専門学校コース

〇就職・公務員コース

人と自然科 1年生いよいよ実習授業スタート スイートコーンを播種しました

人と自然科に入学した40人の新入生。先日農場見学を行い、いよいよ実習授業がスタートです。

記念すべき最初の実習は、農業の知識や技術の基礎を学ぶ『農業と環境』の授業。

この授業では1学期にスイートコーンを栽培します。各自の担当区が設けられ、責任をもって管理、栽培を行います。スイートコーン最初の実習は播種(種まき)です。有馬高校では近年ポリポットに播種し、発芽・育苗した苗を圃場に植え付ける移植栽培を行っています。

説明を聞いた後、早速実習スタートです。今年栽培する品種は『ゆめのコーン』バイカラー(黄と白の2色の粒が混ざる)の品種です。2.5号のポリポットに2粒ずつ播種していきます。

ポリポットに培養土を入れていきます。この時上から約1センチのスペースを設けます。ウォータースペースというかん水したときに水がたまるための空間を作るのがポイントです。

そして種子を落とすための植穴を指で作り、種子を落とします。栽培過程で間引きを行う際に残す苗を傷めないために、種子と種子の間を1センチほど開けておきます。

そして覆土(土をかぶせること)です。一般的に種子の2~3倍の厚さが適当と言われています。

一人30ポット播種し実習は終了。最後に先生がかん水して種子が表面に出ていないか、培養土の量は適当かを確認しました。これから育苗器に入れ、加温・加湿することによって発芽を促します。順調にいけば2~3日で発芽します。

この日のクラス日誌を見てみると、初めての実習とても楽しかったとのこと。今年の1年生も興味・関心が高い生徒が多いですね。安心したのと同時に頼もしく感じます。

人と自然科では栽培したスイートコーンを北摂第一幼稚園の年中さんと一緒に収穫会を実施しています。昨年は連日の雨で最終的に中止となってしまいました。今年こそ一緒に収穫したいですね。

これからどんどん暑くなりますが、熱中症やけがなどに十分注意しながら、おいしいスイートコーンが収穫できるように頑張りましょう。

人と自然科 新入生実習スタートに向け、農場を案内しました

有馬高校人と自然科に新入生が入学し2週間が経とうとしています。入学式後最初のHRでは、農業クラブ本部役員の先輩&人と自然科公式ゆるキャラ『ひとっしー』くんからも熱烈歓迎を受けましたね。

オリエンテーションも終わり、いよいよ実習がスタートします。実習を前に農業の学びの主戦場となる、農場を新入生に案内しました。初めて実習服に着替え集合し、農場長自らが案内役となり、早速農場見学スタートです。

人と自然科は農業を学ぶ学科ということで、専門的な科目がたくさんあり、他校にはない様々な施設があります。

まずは外側から実験室の位置を確認。ショベルやクワなどの農具を格納している部屋やハサミや糖度計などを収納している部屋・・・

中でも特殊な部屋として『生物工学実験室』があり、少し古い機種ですが、クリーンベンチなどの植物バイオテクノロジーを学ぶための実験装置が揃っています。

次は大温室。県下県立学校最大の温室です。一昨年大改修工事があり、現在は亜熱帯植物に加え、バナナやアボカド、フィンガーライムなどの亜熱帯果樹の栽培がスタートしています。

有馬高校のシンボル 大温室がパワーアップして生まれ変わりました・・・に関する記事はこちら

次は温室、ハウス群です。草花苗や花木を栽培している草花温室、ブドウ(マスカット)を栽培しているブドウ温室などが立ち並んでいます。

そして野菜ハウス・温室群にはすでにキュウリ、トマトが定植されていました。温室には一昨年度スマート農業事業で導入された、自動制御装置が設置されており、一番の自慢は二酸化炭素制御装置。二酸化炭素濃度を上げることにより植物の光合成を促し、収量をUPさせる事ができるという最新の技術を学ぶことができます。

次は圃場に出てみます。モチ米を生産する水田。そして農業と環境やクラインガルテン、総合実習で様々な作物栽培を学ぶ場所です。広いですね。

少し離れたところにはブドウ畑。ベリーA、ピオーネの栽培をしています。

そして農機具庫。ダンプや軽トラなどの公用車、トラクタ、耕うん機、小型車両などたくさんの機械を所有しており、広い農場を管理する目的はもちろん、農業機械を学ぶ教材でもあります。今年JA共済連様から寄贈されたウッドチッパーや刈払機も並んでいますね。

JA共済連兵庫様より農業機械を寄贈いただきました・・・に関する記事はこちら

キリが無いのでこのくらいにしておきましょう。このように有馬高校人と自然科には、農業を学ぶための様々な施設が整っています。

これらの施設、設備を十分活用し、これから3年間、充実した農業高校生活にしていきましょう。

76回生 学年の日 in USJ

令和5年4月14日(金) 76回生はユニバーサルスタジオジャパンに行って来ました。

欠席者もなく全員参加できたことは素晴らしいと思います。事前に決めていたクラスごとの行動班で集合から解散まで行動を共にし、より一層団結できたと思います。これからも全員で何事にも取り組んでいきましょう。

生徒の感想<一部抜粋>

☆自分たちでどこに行くのかを話し合ったり、考えて行動するというのがとても楽しかった。班員全員で楽しむために、相手のことを考えながら行動することも大事なことだと学ぶことができた。一日とても満喫できた。

☆2年間同じクラスで過ごした仲間とさらに仲良くなれた。初めてのUSJは、アトラクションはもちろん楽しかったが、スタッフやキャストの方々の接客の上手さや、盛り上げる手腕に感動した。常に笑顔で、来園者の気分を良くし、テンションを上げようとしているのが素敵だなと思った。このように笑顔というのは、人に幸せを与えるのだと思った。笑顔での接客は農業祭などの場面で、お客様に「また来たい」と思っていただけるように実践したい。

☆本当に楽しかった。中学生の時も校外学習でUSJに行ったが、その時よりも上手に、自分の意見をみんなに伝え、みんなの意見もしっかり聞き、お互いが尊重し合えたので成長を感じた。最高の思い出をつくることができた。

☆新しいクラスでグループを作り、行動したことでコミュニケーションが取れたり、高校3年生として自覚ある行動が取れた。これから1年間、高校生活最後の年をこのクラスで、楽しんでいきたいと思う。文化祭、体育大会などクラス一丸となって頑張るぞ!

☆新しいクラスで、同じ班になろうと誘ってくれたり、色々話しかけてくれたり友だちの優しさを感じた。その優しさを次は返していきたいと思う。文化祭や体育大会で役立てるよう頑張りたい。

☆新学期始まってすぐの行事なので少し不安があったが、最初から最後まで時間いっぱい楽しめた。絶叫系が苦手だが、周りの子が優しくリードしてくれたおかげで初めて乗ることができた。来園者も多く人混みの中歩いたり並んだりで疲れたが、マナーを守って楽しむことができた。文化祭でもいろいろな工夫をして楽しめるように準備など頑張りたい。

☆班のメンバーとお揃いのカチューシャを着けて園内を楽しく回った。待ち時間も一緒に過ごしたので仲が一層良くなった。

☆国外からの来園者も多く、謎解きができずに困っておられた韓国の方に翻訳アプリを活用してコミュニケーションを取り手伝った。とても貴重な体験ができた。他の国の言語を理解し学ぶことの大切さを改めて実感し、友達とも最高の思い出を作れた。

令和5年度第18回春の農業祭 大盛況の中無事終了しました

4月22日(土)春の農業祭が開催されました。この日は早朝から美しい日の出とともにすがすがしい青空が広がりました。

春の農業祭に向け、生徒は春休み前から栽培をスタート。実習授業をとおしで野菜苗、草花苗約20000株を準備し、地域の皆さまをお迎えしました。この日は人と自然科2.3年生が農業祭を運営します。

まずは開会式。校長先生より、「この農業祭をとおして、日頃学んでいることの成果を発揮すること、皆さんが栽培した苗をたくさん売って三田の緑を豊かにすること、笑顔を大切にしっかり接客することの3つを目標に頑張ってください」との激励言葉を頂きました。

次に農業クラブ会長あいさつ「日頃の実習で学んできたことを活かして、そして苗と一緒に皆さんの笑顔を届けられるように頑張りましょう」とあいさつがありました。

そして各部門最終準備です。8時を過ぎたあたりからお客様が行列を作り始め、緊張感が増してきました。

朝9:00農業クラブ会長の鐘の音でいよいよ販売開始。順番にハウス、温室内に案内していきます。

ハウス、温室の中はすぐにお客様でいっぱい。農業クラブ2年生本部役員の生徒も誘導スタートです。

温室内では花苗、野菜苗の栽培、そしてカゴにたくさんのせられた花苗、野菜苗を数え会計をしていきます。

購入いただいた苗は、2年生の生徒を中心に、駐車場まで運びます。一輪車による運搬中、栽培方法や学校生活などの話をしながら楽しく運搬してくれるのでいつも地域の方に大人気です。

人と自然科の生徒が販売実習を頑張っていたら・・・・やはり今年も現れてくれました。人と自然科公式ゆるキャラ(妖精さん)「ひとっしー」です。来校された方と一緒に写真撮影したり、案内も手伝ってくれました。

当日は1000人以上の方に来場、約15000株の苗を購入いただきました。春の農業祭は大成功です。野菜、花苗をご購入いただいた皆さま、生徒の学びの成果を『購入』という形で『評価』『応援』いただき本当にありがとうございました。また、長時間お待ちいただいた方、ご理解、ご協力ありがとうございました。

閉会式の後、最後の春の農業祭となる3年生の集合写真です。

なお、農場には多少の花苗、野菜苗が残っており、平日の10:00~16:00に以下の通り販売しております。

これからも有馬高校人と自然科の農産物をどうぞよろしくお願いします。

人と自然科 春の農業祭まであと2日

いよいよ春の農業祭まで2日となりました。当日の天気予報は晴れ時々曇り。過ごしやすい季候の中開催できそうです。

春の農業祭まであと1週間になりました・・・・に関する記事はこちら

有馬高校人と自然科春の農業祭は野菜苗、花苗に特化した販売イベントで、毎年たくさんの地域の方が来校されます。

農業祭に向け、準備もラストスパート。野菜苗の成長を確認し、販売所に間隔を開けて並べていきます。

野菜苗販売所となるハウス内は、トマトやナス、ピーマンなどの苗でいっぱいになってきましたね。

草花ハウスでも同様に苗の成長を確認。今年は春先の気温が高かったので、しっかり成長していますね。最終チェックで花がら摘みを行います。

草花苗販売所も花苗でいっぱいになってきました。

販売会まであと2日と言うことで、3年生の実習では、販売に向けた最終打ち合わせが始まりました。たとえば販売するお花の名前や栽培方法など、お客様に質問されてもしっかり答えられるように復習していますね。

そして接客についてもYouTube動画を活用し、勉強。

視聴後は実際にお客様役と接客役に分かれて繰り返しロールプレイし、シュミレーションを行いました。

このように着々と春の農業祭に向け生徒は準備を頑張っています。当日は感染症予防のため、体温が平熱より高い方、風邪の症状がある方の入場はご遠慮下さい。また自家用車でお越しの方は正門より入場いただき、職員に指示に従い体育館側(右折)・総合学科棟前(左折)をご利用ください。正門前、並びに農場横の市道には絶対に駐車しないようお願いします。その他詳細は以下のポスターをご覧下さい。

さらに当日運が良ければ、人と自然科公式ゆるキャラ、人と自然科の生徒が実習を頑張っていたら現れてくれる妖精さん「ひとっしー」くんとも出会えるかもしれません。(以下は昨年、秋の農業祭に現れてくれたときの写真です)

生徒・職員一同皆さまのお越しをお待ちしております。

人と自然科 今年もブドウ栽培が始まりました

有馬高校人と自然科ではたくさんの作物を栽培していますが、その中でも人気の一品と言えば「ブドウ」ですね。ブドウ畑を訪れてみると、暖かさに誘われて一気に芽が出てきました。

人と自然科では、ベリーA、ピオーネ、マスカット3種類のブドウを栽培しています。

そして9月には在校生、保護者を対象としたブドウ販売会が実施されます。

美味しいブドウを皆さんに提供することを目標に、今年もブドウの栽培がスタートしました。2年生「果樹と緑」の授業でベリーAの栽培を、3年生ガーデニングの授業でピオーネ、マスカットの栽培を学びます。

ブドウの栽培方法を学ぶ最初の実習は「芽かき」という作業です。

枝からたくさん出ている芽の中から必要な芽を残し落としていく作業です。まずは結果母枝1か所につき2つの芽を残していきます。

友達と確認し合いながら、わからないところは担当の先生に質問をしながら進めていきました。

終わったら樹に残した芽、芽かきで落とした芽を観察してスケッチしてみましょう。

すでに花穂(将来ブドウの房になるもとです)がつぼみの状態でしっかり確認できますね。

管理は今後は誘引、ねん枝、摘穂、整房・・・・7月上旬に行う袋がけまで続きます。昨年に負けない美味しいブドウが収穫できるよう頑張りましょうね。

77回生 学年の日~京都校外学習~

4月14日(金)、学年の日の行事として京都市へ行ってきました。新クラスとなって初めての学年行事です。新しい仲間と親睦を深めることや秋に予定されている修学旅行の予行練習というねらいがあります。当日は天候に恵まれ有意義な時間を過ごすことができました。

まず、御射山(みさやま)公園に現地集合を行い、全員揃ったクラスからクラス写真の撮影をしました。その後、事前に班ごとに決めた行動計画に従い京都市散策に向かいました。班ごとの散策では、東本願寺、八坂神社、本能寺の中から一つ選び、そこをチェックポイントとしました。京都の歴史的な建造物や町並みを探索したり、京都ならではの体験をしたりしました。

校内ではできない新しい経験に生徒のみなさんは満足げな表情でした。

人と自然科 学校設定科目 地域自然保護 今年もスタートしました

今年も人と自然科3年生 学校設定科目「地域自然保護」がスタートしました。

この授業は学校から車で約15分の位置にある県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っており、今年で14年目の取組みとなります。

昨年度の75回生の生徒が有馬富士公園で行った夢プログラム実施に関する記事はこちら

そして今年度も20名の生徒がこの授業を選択しました。第1回目の授業は、人と自然の博物館の研究員である遠藤先生、藤本先生より、有馬富士公園での取組紹介、公園で取り組んでいる里山管理、さらには夢プログラムを企画するにあたってのアドバイスについてお話をいただきました。

まずは遠藤先生が中心となり取り組んでいる「ありまふじ棚田里山プロジェクト」についても詳細に説明いただきました。有馬富士公園は「里地里山」をテーマとしている公園で、施設内にはかやぶき民家があり、その周囲には棚田が広がっており、そこに隣接する有馬富士が里山の役割を担っています。そこで有馬富士公園では仲間(ボランティア)を募り、里山について学び、利用し、守る活動が始まっています。この「ありまふじ棚田里山プロジェクト」についてスライドを使いわかりやすく説明していただきました。

特に生徒が興味をもったのは、子どもたちに提供している動物たちの痕跡を活用した体験プログラム。有馬富士公園にはイノシシやシカ、リスなどたくさんの動物が生息していますが、当然出会うことは少ないですね。一方で動物たちが生きている証しとは出会うことができます。たとえば今回持参していただいたリスが食べた松ぼっくり。まるでエビフライのようです。さらにはシカの角。生え替わりで毎年地面に落とされている角を発見し、そこからシカの年齢が推測できたり、シカの角の付き方について学ぶことができたり・・・とてもユニークなプログラムですね。

次に公園で実際に行われている夢プログラムについて紹介いただきいただきました。公園を愛する地域の方がホストとなり、来園者に様々な体験プログラムを提供しています。この授業では1学期に「さんだ天文クラブ」「自然の学校」「緑の環境クラブ」の3つの団体が提供する夢プログラムを体験します。さらにこのような「ボランティア活動」の本当の意味についても教えていただきました。

最後に今年1年間で体験プログラムを企画する私たちに向けてのメッセージとして、

自己満足や無謀、義務感の内容にならないように「自分がしたいこと(Wants)」「できること(Can」「求められていること(Needs)」この3つが重なるプログラムを考えていきましょう。

というアドバイスを頂きました。

遠藤先生、藤本先生貴重なお話ありがとうございました。さて、いよいよ来週から有馬富士公園での学習活動がスタートします。次回はパークセンターの職員の方から園内の見学を通して有馬富士公園の概要を学ぶ予定です。この授業では、人博の先生だけでなく、パークセンター職員、県土木事務所職員、夢プロの先輩方、三田市自然学習センターコミュニケーターの皆さま・・・・・など様々な団体の方が生徒の学びをサポートしてくれています。本当にありがとうございます。

広大な敷地を有する有馬富士公園をフィールドに、体験、実践を通して学びを深めていきましょう。

人と自然科 第18回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストにて文部科学大臣賞他受賞

先日第18回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストの結果が発表され、日本一の「金賞・文部科学大臣賞」を含む4名の人と自然科の生徒が入賞するという快挙を成し遂げました。

NFD全国高校生フラワーデザインコンテストはフラワーデザインの甲子園ともいえるイベントで、全国の高校でフラワーアレンジメントを学ぶ生徒が日本一を目指し挑戦する憧れの大会です。

人と自然科といえばフラワーアレンジメント。2.3年生で学校設定科目「フローラルアート」を選択した生徒が日々知識や技術を習得しています。

さらに技術を習得したい生徒は、農業クラブフラワーアレンジメント班に所属し、放課後や休日も練習を行い、国家資格であるフラワー装飾技能士の資格取得や全国大会への挑戦に向けた練習を行っています。

昨年開催第21回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに兵庫県代表として出場 奨励賞受賞に関する記事はこちら

今回はこのフラワーアレンジメント班に所属している生徒が大会に挑戦しました。大会に向けてデザインを考え、花台を自分の手で制作。2ヶ月以上かけて完成させました。

今回有馬高校から出場した選手の作品はこちら。どれも素晴らしい作品ですね。

S.U.さん タイトル「弦~ゆずる~」

O.S.さん タイトル「しなり」

I.S.さん タイトル「光の砂漏」

U.Y. タイトル「大地甦生」

M.R.さん タイトル「SOLRIL~太陽の輝跡~」

T.M.さん タイトル「Yell」

先日人と自然科に入学した1年生の中には、早速入部を検討している生徒もいるようです。先輩の活躍に負けないように練習頑張りましょう。出場した選手の皆さん、本当にお疲れ様でした。

人と自然科 春の農業祭まであと1週間になりました

いよいよ人と自然科も令和5年度がスタートです。今年もブログで人と自然科の生徒の活躍を紹介していきます。

さて、1週間後の4月22日(土)には令和5年度 第19回「春の農業祭」が開催されます。春の農業祭は野菜苗・草花苗を地域の方に販売するイベント。この日に向けて春季休業中も人と自然科の生徒は総合実習Bの授業で実習を頑張ってきました。

土づくりを行い

プラグトレイに播種を行い

発芽し、成長した苗をポリポットに鉢上げしていきます。

野菜苗はトマト、ミニトマト、中玉トマト、ナス、ピーマン類など20種類前後

草花苗はベゴニア、サルビア、マリーゴールド、トレニア、ダリアなど15種類前後準備しています。

今年は3月下旬~4月にかけて気温が高く、一気に成長が進み、野菜苗・草花苗ともに順調な仕上がりです。

春の農業祭を前に農業クラブ本部役員の生徒がポスター・看板を作り

市道横フェンスに3カ所に設置しました。

設置したポスターはこちら

農業祭当日、自家用車は正門より入場いただき、職員に指示に従い体育館側(右折)・総合学科棟前(左折)をご利用ください。正門前、並びに農場横の市道には絶対に駐車しないようお願いします。

(※ 令和5年4月から、三田市ふるさと学習館前の有料駐車場が閉鎖となりましたのでご留意ください。)

今年度は感染症対策として検温等は行いませんが、体温が平熱より高い方、風邪の症状がある方の入場はご遠慮下さい。会場での密を避けるため、販売温室内へ一度に入場する人数も制限する予定ですので、購入にお時間がかかる可能性がありますことも十分ご理解下さい。

皆さまのお越しをお待ちしております。

1年生 「産業社会と人間」ガイダンス

4月12日(水)、6限に「産業社会と人間」のガイダンスを実施しました。

本年度の実施計画の内容を、ガイダンス資料を基に説明しました。

後半には、コミュニケーショントレーニングを行い、

話を聞く時の表情や反応に気をつけながら人とかかわる練習をしました。

3年生 小論文事後指導

4月12日(水)、3・4限に小論文の事後指導が行われました。

返却された小論文の添削や、ガイダンス資料の答案例を基に、

自己PR文の見直しをしました。

説得力のある小論文を書けるよう、これからも頑張っていきましょう。

図書室より 1年生オリエンテーション

広い校舎の本館4階端には図書室があります。

ようこそ図書室へ。

クラスごとに図書室の使い方や貸し出しの仕方を話しました。

皆さん、まだまだ緊張気味。それでも話しの前後には「こんにちは」「お願いします」「ありがとうございました」と元気に挨拶をしてくれました。

本棚のところ狭しと古い本から新刊まで勢揃い。

受験や検定に必須の問題集から絵本、雑誌、漫画までいろいろなジャンルの本が置いてあります。

有馬高校の皆さん、本の貸し借りだけでなく、情報共有の場としてもぜひ図書室を有効活用してください。

78回生入学式

4月10日(月)、78回生の入学式が行われました。

新しい制服に身を包んだ新入生、240名の入学が許可され、晴れて有馬高校生となりました。

オリエンテーション週間で学習の流れをつかみ、仲間との距離を縮め、充実した高校生活を送りましょう。

76回生 学年通信 2023年度 第2号

いよいよ最終学年がスタートしました。

今週末の校外学習も天気が良さそうです。

学年通信第2号を発行しましたので、

行事予定等をご確認ください。

また、進路関係の年間スケジュールも掲載しています。

保存版でご活用ください。

学年通信第2号 → 2023_0412.pdf

進路年間計画 → 進路スケジュール.pdf

学年通信第1号 → 2023_0410.pdf

76回生 学年通信 2023年度 第1号

76回生保護者の皆様、2023年度もよろしくお願いいたします。

今年度も学年通信をHP上に公開していきます。

行事予定等の確認に、ご活用ください。

第1号の内容

「学年団より一言ごあいさつ」

「春の農業祭の案内」

「欠席連絡方法の変更について」

「4月・5月行事予定」

新入生登校日

4月5日(水),78回生の新入生登校日を迎えました。

クラス発表ののち,体育館では入学式の予行と生徒会による部活動紹介が行われました。

新しい制服を受け取り,いよいよ来週は待ちに待った入学式です。

みなさんとお会いできるのを楽しみにしています。

合格者登校日

本日は、令和5年度入学生の招集日になっています。

前回23日(木)の説明会時は、天候が悪かったのですが、本日は晴天に恵まれ、桜も綺麗に咲き誇っています。

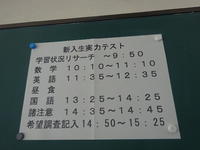

今日は、午前中に物品の支払い、実力テストと続き、午後からは教科書、通学カバン等の物品購入です。

その後、アドバンストクラスの希望者の説明会がありました。

それぞれが思い出深い中学校の制服を着用できるのも残り少しです。これからは、新しい制服での新生活が

始まります。しっかりと準備をして新年度を迎えてください。

次回の登校は、4月5日(水)です。時間に遅れないようにまた、忘れ物の無いように登校してください。

令和5年度入学生合格者説明会が開かれました。

3月23日(木)13:30から、合格者説明会が開催されました。

あいにくの雨の中でしたが、合格者の皆さんと保護者の方が来校され、来年度にむけた準備についての説明会が行われ、その後、制服の採寸、体操服、シューズ類の申し込みがありました。

新しい制服、体操服、シューズ、いよいよ待ちに待った高校生活が始まります。

高等学校では、中学校にはなかった教科や科目、単位の認定や新しいクラブ活動、国際交流など多くのことを経験し、充実した3年間を送ってください。

困難なこともあるとは思いますが、自ら考え、何事にも積極的に行動してくれることを期待しています。

【教務、進路、保健相談、国際交流、事務、育友会、生徒指導からの連絡】

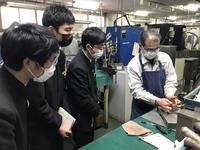

76回生「有高インターンシップ」

有馬高校では、2学年就職希望者を対象に「インターンシップ講座」を開催しています。

これは、3年生4月から始まる就職活動に対応できるようにするための就職準備講座です。

働くことを意識し、社会人としてのマナーについて学び、自分の適性について考え、職種や事業所について具体的なイメージを持つことが目的です。

この3年間、コロナ禍で実習や体験事業が相次いで中止・規模縮小となり、インターンシップも実施が困難な状況でしたが、感染状況や社会情勢を考慮し、今年度は、事業所見学という形で再開することになりました。

76回生の就職希望者は、今のところ20名で、製造業を希望する男子、接客業を希望する女子が目立ちます。

このインターンシップで働くという事への具体的なイメージを掴み、進路決定に活用してほしいものです。

今回ご協力いただいた事業所は、4件です。

沢井製薬㈱三田西工場 様

JUN Red・ROPE 神戸三田プレミアムアウトレット店 様

大協工業㈱ 様

NPO法人 こども環境活動支援協会 様

お忙しい中、貴重な機会をいただき、心より感謝申し上げます。

参加した生徒たちは皆、生き生きとした表情で担当の方のお話に聞き入り、メモを取り、報告書をまとめていました。全員が「参加してよかった」と話し、就職への第一歩を踏み出したことを実感したことと思います。

3年生になったら、7月の求人票受付まで3ヶ月しかありません。短期決戦を意識しながら、満足のいく進路決定をしてほしいと思っています。

3月22日(水) 修了式

3月22日(水)に修了式が行われました。

久しぶりに体育館に1・2学年の生徒が集まり式が行われました。

はじめに校長先生の講話がありました。

「来年度からのマスク着用の考え方・昨日の神戸北高校との対抗戦・進路等」についてお話がありました。

式の最後には校歌を斉唱しました。

続いて表彰伝達が行われました。

バドミントン部の活躍・フラワーアレンジメント・家庭科の授業での取り組みについて表彰がありました。

最後には、春休みに向けて生徒指導部長・保健相談部長から、

「SNSの危険性・自転車通学において気をつけること・感染症対策等」についてお話がありました。

次年度に向けて、各学年準備を進めていきましょう。

元気な姿で4月にお会いできることを楽しみにしています。

76回生 学年通信 第16号

76回生の学年通信を発行しました。

進路ガイダンス、球技大会の様子を掲載しています。

第16号 → 2022_1522.pdf

(3月22日発行)

第15号 → 2022_1417.pdf

(2月17日発行)

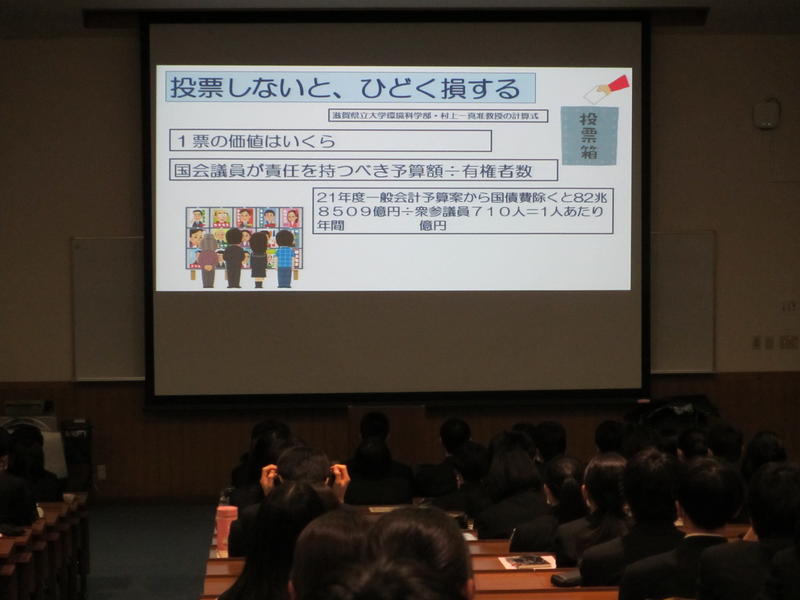

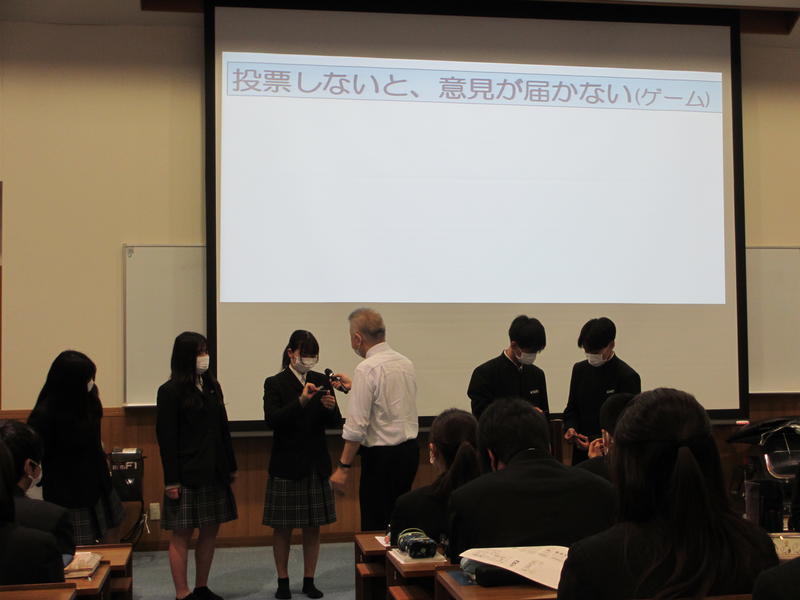

NIE 主権者教育講演会

3月17日(金)にNIE 主権者教育講演会を実施しました。

2・3限目に講義棟で第2学年(76回生)の生徒が聴講しました。

講師として、神戸新聞NIX推進部シニアアドバイザーの

三好正文様がご来校くださりました。

来年度には18歳を迎え選挙権を持つことになります。

ぜひ今日の講演を生かして、望ましい主権者となってくれることを期待します。

3月17日 入学者選抜学力検査の合格発表が行われました

3月17日(金)10:00に県内の公立高校で一斉に学力検査の合格発表が行われました。

本校でも合格発表が行われ、春の便りが届いた受験生は喜びの表情を見せていました。

高校合格おめでとうございます。激しい受験を乗り越えて、本当の春になりました。

これからの三年間はいちばん実りの多い時期、充実した学校生活が送れるように心からお祈りしております。

本当におめでとうございます

総合学科1年フィールドワーク

3月8日(水)の「産業社会と人間」は、「三田市の課題と魅力化を考える」をテーマに、三田駅、フラワータウン駅周辺へフィールドワークに出かけました。

この取り組みは、来年度から始まる「ARIMA探究」に先がけて、地元の公共団体や、NPO法人、買い物客の協力のもと、さまざまな方の声を聴く活動です。

今回は、6コースに分かれて、三田市役所、県立人と自然の博物館、三田市総合福祉保健センター、まちづくり協働センター、北摂コミュニティ開発センター、多世代交流館、こみんか学生拠点、場とつながりの研究センター、三田ふるさと学習館の方々のお話をお聞きし、通行している市民の方にインタビューをしました。

三田市の課題について、生徒たちは、これまでに関西学院大学の先生や、市役所の職員の方の講義を受けてきました。今回のお話とつなげて、高齢者、働き盛り世代、子育て世代、学生などさまざまな世代にとって魅力的な三田について考えていきます。

地域の方々のご協力によって、生徒の活動はどんどん広がっていきます。

ご協力いただいたみなさま、本当にありがとうございました。

まちづくり協議会 こみんか学生拠点

三田市役所 三田駅前でのインタビュー

場とつながりの研究センター ほんまち商店街フィールドワーク

総合福祉保健センター ふるさと学習館 パスカルさんだでのインタビュー

県立人と自然の博物館 多世代交流館でのインタビュー

課題研究ガイダンス(総合学科76回生)

3月7日(火)3,4限を活用し、総合学科2年次生に向けて課題研究ガイダンスを実施しました。課題研究は、総合学科の学びの集大成と言われており、自らが設定した課題の解決に向けて調査・研究していきます。

3限目は、総合学科部より課題研究の特徴や情報収集のおさらい、テーマの設定方法についてお伝えしました。自分の興味・関心や進路希望に沿って、気になるワードを書き出しシェアリングしてもらいました。自分自身がどのようなことに興味があるのか、また周りの人の関心などを聞き、視野を広げる機会となりました。

4限目は、各教科ごとにガイダンスを実施しました。教科によって取り組む内容は異なりますが、自分で考え行動し、発信していく力を養っていって欲しいと思います。ぜひ大きな視点を持って研究に取り組んでいってください。

産業社会と人間「三田市の課題について」

3月3日(金)の「産業社会と人間」の授業では、三田市役所より若者のまちづくり課、まちのブランド観光課、健やか育成課からそれぞれお越しいただき、三田市の現状と課題についてお話いただきました。

三田市は人口増加率全国No.1を誇った頃より約30年が過ぎ、急速に高齢化が進んでいる現状があります。また、20~30代の若者流出が多いことや、三田市の魅力を市内外に発信しきれていないことなど、さまざまな課題を抱えながらも、どうアプローチしていくか…総合学科2年次のARIMA探究で取り組んでいきたいと考えています。

3月1日(水)関西学院大学総合政策学部教授の平松先生の「地域政策講座」を受けて、今回の「三田市の課題」をつなげ、3月8日(水)には三田駅、フラワータウン駅周辺のフィールドワークを予定しています。当日はご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご協力のほど、お願いいたします。

三田市役所のみなさん、お忙しいところありがとうございました。

1年「現代の国語」

3月3日(金)の1年2組「現代の国語」の授業では、タブレットを活用した意見交換を行いました。

前回の授業で、三田市のおすすめの場所を紹介しようというテーマでペーパー版インスタグラムを作成しました。その中からいくつかをピックアップし、教育プラットフォームを使ってそれに対してコメントをしていくという内容です。

SNS世代の生徒達にとって、紙媒体の表現活動よりも、ネットによるコミュニケーション活動の方が身近になっているということがよくわかる一コマでした。

76回生 就職・公務員「卒業生講話」

3月2日(木)2学年進路別説明会にて、就職・公務員希望者を対象に「卒業生講話・座談会」を開催しました。

今回は、保護者の方も参加され、進路についての関心の高さがうかがえます。

76回生の就職希望生徒は、21名。3月半ばには、インターンシップにも参加する予定です。

今回の先輩からの貴重なアドバイスを参考にして、進路実現を目指してほしいと思っています。

*******************

1限目:就職・公務員についての概要説明

2限目:卒業生講話

卒業生講師5名へのインタビュー形式の講話

協力事業所:兵庫県警西脇警察署、沢井製薬㈱三田工場、東条湖おもちゃ王国、

㈱駿河生産プラットフォーム、リンツ&シュプルングリージャパン㈱

3限目:卒業生座談会

卒業生講師5名と内定者4名を囲んで、事業所の事や採用試験の事など自由に質問を行いました。

先輩との話はとても楽しかった様子で、進路について深く考える機会になったのではないでしょうか。

卒業生にとっても、後輩との交流は、自分を振り返る良い機会だったようです。

「後輩の役に立てたようで良かった」「不安も沢山あると思うが、先ずは自分が出来ることから頑張ってみよう!」「高校生活を思いっきり楽しんでください」などの応援メッセージを沢山いただきました。

立派に成長した卒業生の姿は、頼もしい限りです。本日は、ありがとうございました。

ご協力いただいた事業所の皆様にも心よりお礼申し上げます。

今後とも有馬高校のキャリア教育にご協力くださいますようお願い申し上げます。

「産業社会と人間」

3月1日(水)の「産業社会と人間」の授業では、関西学院大学総合政策学部教授の平松燈先生にお越しいただき、「地域政策講座」を実施しました。

「地域とは何か」、「政策とは何か」に始まり、主に地域経済の側面から地域経済の分析方法、研究事例を交えて地域政策について興味深くお話していただきました。

次年度「ARIMA探究」の課題設定のヒントがたくさん詰まった講義で、生徒代表の感想には、地域政策にはさまざまな角度からのアプローチの方法があることを知り、自分の興味関心に向かって探究を進めていきたいというものがありました。平松先生、ありがとうございました。

3日(金)には三田市職員による「三田市の課題講座」を実施し、8日(水)には三田駅、フラワータウン駅周辺のフィールドワークを予定しています。

77回生は探究に向け、スタートしました。

第75回卒業証書授与式

今日は、いよいよ卒業式の本番です。

コロナウイルス感染症により色々な面で苦労をした3年間でしたが、今日を迎えることができて本当に嬉しいです。

今日は、最高の天気で皆さんを祝ってくれているかのようです。

式は、マスクの着用制限も緩和され、久しぶりに沢山の保護者や来賓の方、在校生を迎え入れ、始まりました。

卒業生入場では、吹奏楽部の生演奏でマスクを着用せず堂々とした入場です。

国家斉唱後に卒業生の呼名が始まります。担任の生先生方の呼名により大きな声で返事を返し、最高の雰囲気の中、粛々と進行していきます。

校長先生からの祝辞では、75回生の団結力、どんな困難な時でも前向きに取り組もうとする挫けない心など3年間で卒業生が得たものについて説かれました。最後に、これからの未来に向けた挑戦も逃げずに今後も立ち向かっていってほしいと言葉を贈られました。

在校生からの送辞では、苦楽を共にした後輩たちからの先輩への感謝の気持ちと、先輩たちが積み重ねてきた思いを引き継ぐ決意が述べられました。

答辞では、コロナ感染症によって失ったものもある反面、困難な時だからこそ工夫して取り組んだ行事、HR活動、学習面、そして、困難な時を共にした最高の友人たちなど得たものも多く、充実した学校生活を送れたことを感謝の気持ちとともに伝えてくれました。

式の締めくくりとして、校歌斉唱です。3年次生全員で校歌を歌うのはあまり記憶がありません。これから歌う機会も少なくなる校歌を最後まで気持ちを込めて歌い切りました。

卒業生退場では、本校の伝統で、それぞれの担任の先生方に感謝の言葉やパフォーマンスをクラス全員で行い、退場です。どのクラスも思いを込めて最後の挨拶です。学年の先生方3年間本当にお疲れ様でした。そして、本当にありがとうございました。今後も75回生の皆さんを見守ってあげてください。よろしくお願いします。

【保護者代表挨拶、花束贈呈】最後に保護者の方から先生方へお礼の言葉と花束を頂戴しました。

保護者の皆様には3年間ご協力いただきありがとうございました。今後も有馬高校を応援頂けると嬉しく思います。

第75回卒業式予行、清陵会入会式、表彰式を行いました。

久しぶりに3年次生が登校し、卒業式の予行、清陵会入会式、伝達表彰式を行いました。

在校生(2年次生)も入場し、緊張感をもって指導を受けました。

【表彰伝達・表彰式】

各種団体より賞を授与された生徒への授与式が行われました。

けやき賞では、生徒会活動、部活動等での活動実績だけではなく、皆勤賞も表彰され、育友会会長 岡本様よりメダルの授与がありました。

【清陵会入会式】清陵会 副会長 伴野様よりご挨拶を頂き、入会式と卒業記念品の授与がありました。

【卒業式予行】

【歌唱指導】

いよいよ明日が卒業式です。75回生は、コロナ感染症に最も影響を受けた学年でもあります。

色々な行事が制限される中で本当によく耐え、ここまで高校生活を送ってきてくれたことを嬉しく思います。

明日は、天気予報では、晴天とのことよい卒業式になることを楽しみにしています

2月27日(月) 75回生 除幕式

2月27日(月)、卒業式予行後に「75回生~卒業記念品除幕式~」が行われました。

75回生卒業記念品として講義棟に「校歌レリーフ」が設置されました。

吹奏楽部によるファンファーレの生演奏後、代表生徒による除幕が行われました。

今後、後輩たちが講義棟で校歌を斉唱する際は、このレリーフが大変役に立つと思います。

除幕後に、学年主任の山本先生からお礼の言葉が述べられました。

75回生のみなさん、素敵な卒業記念品をありがとうございます。

”みぢかいご”にYoutubeで出演しました☆(福祉系列)

三田の福祉の仕事の魅力を伝えたい!福祉を身近なものにしたい!との思いで、三田市の社会福祉法人・NPO 法人で集まりの場を持ち、みぢかいご(身近+介護)~さんだの福祉・介護・魅力発信ホームページ~を作っておられます。

https://www.mijikaigo.print-for.com/

その中で、本校総合学科2年次の生徒が、福祉のお仕事に就かれている方へインタビューし、福祉の仕事の魅力をお伝えする動画ができあがりました!ぜひのぞきにいってみて下さい。

https://www.youtube.com/@midikaigo

「Take 1 :ホームヘルパーのしごと 社会福祉法人 ジェイエイ兵庫六甲福祉会 オアシス三田ホームヘルパーステーション」

「Take 2 :就労継続支援のしごと NPО法人 WELnetさんだ 就労継続支援B型事業所ふたば」

2月20日 推薦入学合格者発表

2月20日 14:00~15:00に推薦入学合格者発表が行われました。

2月15日に実施された推薦入学試験では人と自然科20名、総合学科100名が合格しました。

発表の瞬間は多くの中学生が緊張した表情で番号を確認していました。

合格者のみなさん、おめでとうございます!

3月10日の学力検査に向けて、今回合格されなかった方は是非もう一度有馬高校にチャレンジしてください。

4月にみなさんにお会いできる日を楽しみにしています。

三田学生サミット~学生のまちづくりコンテスト~参加報告

2/11(土)三田市総合福祉保健センター多目的ホールで実施された、「三田学生サミット」に本校人と自然科3年生の2名と、総合学科2年生の2名が参加してきました。発表者は団体・個人と計15組。それぞれの取り組みについて5分間という短い時間でプレゼンテーションしました。

惜しくも金賞・銀賞は逃しましたが、人と自然科3年生による「イシクラゲの農業への有効活用」が銅賞に輝きました。

それぞれの発表が終わった後は、交流会が実施されました。有馬高校のブースにもたくさんの方が訪れて下さり、発表の講評や今後の協力の申し出など、ワクワクするようなお話がたくさんありました。ぜひ次年度も参加し、三田の魅力化について尽力していきたいと思います。

今後とも有馬高校をよろしくお願いいたします。

77回生産業社会と人間「探究導入講座」

2月10日(金)の「産業社会と人間」は、次年度の「ARIMA探究」のため、甲南大学経済学部教授 石川路子先生をお招きして、オリエンテーション講座を実施しました。

最初に甲南大学の学生さんより、探究で取り組んだプロジェクトを発表していただきました。堺市のゴミ問題に地元の高校生とアプローチしていく中で、現状・課題を知り、フィールドワークを実施、課題を分析し、解決に向けて行動していくといった流れを伝えてもらいました。そのあと、石川教授より「探究導入講座」としてご講話いただきました。

まず、探究には”観察力”が必要であるということを、「お金持ちになるためには」という分かりやすい話題でお話くださいました。お金持ちになるためのキーワードを3点挙げると1.挑戦力、2.想像力/行動力、3.課題発見力となります。その中でも「課題解決力」が探究につながる大切な力であることが分かりました。

後半には、”洞察力”について学びました。こちらも「イケメンなら本当にお金持ちなのか」というテーマを考察していく中で、疑問をいだく姿勢、数字にだまされない物事の本質を見抜く力、など探究を進めていく上で身につけておくべき力について教えていただきました。

2つの力をつけるためには、「『なぜ?』といろいろなことに疑問を持つ、世の中の事象に疑問を持ってみる」ことが必要で、これは探究活動の目指す学びの姿であり、生涯にわたって学び続けることの大切さを考えさせてくれる授業でした。石川教授が何度もおっしゃられていた「まずは自分で考えてみる」という言葉が印象的で、普段の生活でしっかりと意識していかないといけないことだと感じました。

今日のお話をもとにして、三田市の方から現状と課題をお聞きし、フィールドワークに出かけていきます。2年次「ARIMA探究」で三田市の魅力化について取り組む準備がスタートしていきます。それぞれ自分で考え、当たり前に考えていることが当たり前ではないことに気づき、洞察力を働かせて、探究に望んでくれることを願います。

2/8(水)第2回人権HR

2/8(水)6限に第2回人権HRが行われました。

今回は、1学年で「多数決について」、2学年で「ちがいのちがい」について学びました。

「多数決について」では、多数決では反映できなかった意見をボルダルールによって反映させられることを知りました。

物事を決める際には、その決め方にも注意を向けていけるようになれるといいですね。

「ちがいのちがい」ではあっていい違いとあってはならない違いについて学びました。

2学年では自分の意見を班で共有し、様々な考え方があることを知りました。

お互いの気持ちを尊重しながら意見交換をしている様子が見られました。

今年度の人権HRはこれで終わりです。来年度も引き続き人権について学んでいきましょう。

「こころとからだの理解」訪問実習

2月8日(水)2時限目の授業を活用し、三田市三田町にある就労継続支援B型作業所「トークゆうゆう」さんに訪問してきました。

「こころとからだの理解」という授業では、こころやからだの基本的な仕組みを理解し、病気や障害、認知症などを抱える方のこころにどう寄り添えるかを学んでいます。今回は、「障害の理解」の中で、失語症について学ぶ機会があり、失語症の方が利用されている「トークゆうゆう」で、実際の利用者さまの様子を見させていただきました。

まずは、「トークゆうゆう」代表の田中さんにお話を伺い、この場所がいかに大切かということが分かりました。また、2/8は利用者さまの個展を開いておられ、もともと右利きだった方が脳の病気で麻痺がおこり、左手で作られた絵や陶芸、書道の作品を見ることができました。あたたかく、やさしく、かわいい作品ばかりで本当に素敵でした。

病気によってできないこともたくさんありますが、できることをどんどん発見し、伸ばしていける場としてとても大切な場所であると改めて感じることができました。また学校帰りに寄らせていただけたらと思います。本日はありがとうございました。

福祉選択生徒レクリェーション実習

2月7日(火)3,4限に、総合学科2年次福祉選択生徒が「いこいの家さんだ」に訪問し、利用者様に向けてレクリェーション実習を実施しました。

11月にレクリエーション協会の方より、レクリエーションについての講義を受け、準備を進めてきました。対象者に楽しんでもらうためのプログラムの提案、説明の工夫、声のかけ方などリハーサルを通して改善を重ねてきました。当日小さいハプニングはありましたが、利用者様の笑顔をたくさん見ることができましたので、おおむね成功!と言っていいのではないでしょうか。

最後には利用者様手作りのプレゼントをいただき、とても温かい気持ちになりました。お忙しい中、実習を受け入れていただき、ありがとうございました。

福祉科目「こころとからだの理解」校外実習

2月1日(水)「こころとからだの理解」選択生徒5名で、以前講演に来ていただいた障害当事者宅へ訪問してきました。頸髄損傷のため、首から下が動かない方ですので、どのように住みやすい環境を整えているのか実際に見学させていただきました。

首から下が動かない障害者にとって、一人暮らしをすることがいかに難しいことか、今のアパートに決まるまでたくさんの物件を当たられたそうです。完全にバリアフリーの住宅はなかなかなく、段差解消のための板やお風呂場のすのこなど、暮らしやすいような工夫がたくさんされていました。また、24時間介護が必要なので、多くのヘルパーさんが関わります。物品の所在を分かりやすくするなど、至る所に当事者さんの気遣いがちりばめられていました。

車いすからベッドへの移乗は、リフトを利用されているので、実際に体験させていただきました。スリングを身体の下にセットすることの難しさ、片手でリモコンを操作しながら、利用者さんの動きをサポートしていく難しさを知り、机上で学ぶことでは得られない知識を得ることができました。

長時間にわたりお邪魔させていただきありがとうございました。

77回生 産業社会と人間 ~小論文ガイダンス~

2月3日(金)総合学科1年次生を対象として、第一学習社森岡先生より小論文ガイダンスを実施していただきました。まず、「小論文とはどのようなものか」について作文との違いを説明していただき、客観的に、かつ読んだ人を納得させるものが小論文であることを学びました。

私たちが、小論文を書くときに行ってしまいがちな過ちを確認し、「社会問題とつなげる」、「最後には解決策を書き自分の意見をまとめる」ことが大切であると、一つひとつ丁寧に教えていただきました。

2週間後には、働くことの意義について、自分の意見をまとめ、小論文を完成させます。これまで経験した「トライやるウィーク」や「プロフェッショナルin 有馬」などの就労経験から自分の職業観を基に書き上げていきます。3年生では志望理由書を完成させないといけませんので、その準備として一歩ずつ進めていきましょう。

森岡先生、お忙しい中ご指導いただきありがとうございました。

学習活動発表会 1月29日(日) 第2部

引き続き、学習活動発表会について報告していきます。

第2部では、はじめに、特色ある授業「子ども文化」について発表が行われました。

「子ども文化」ではリトミック講座で学んだこと、チャレンジしてきた検定試験について伝えてくれました。

次に、総合学科3年次、人と自然科3学年による課題研究の発表が行われました。

総合学科3年次課題研究発表1つ目は、様々なデータの結果をもとに、「大学の食堂営業でのサブスクリプションの導入」がいかに効果を生むのかについて伝えてくれました。

総合学科3年次課題研究発表2つ目は、鍵盤ハーモニカの魅力を伝えるとともに、鍵盤ハーモニカの音色を活かした曲(自作)の演奏が行われました。

人と自然科3学年課題研究発表では、イシクラゲを活用すると農作物にどのような効果が出るのか伝えてくれました。

続いて、人と自然科3学年生徒による意見発表が行われました。

発表会のまとめとして、生徒を代表し、総合学科3年次生徒があいさつをしました。

最後に、校長先生から学習活動発表会の結びの言葉をいただきました。有馬高校での学びは将来に活かされる実践的なものであることをお伝えくださいました。

ステージ発表の後、展示発表を参観する時間が持たれました。

総合学科、人と自然科の1年間の学びの成果が披露され、それぞれの学科の生徒が相互に学び合う機会ともなりました。

来場してくださった中学校の生徒・保護者の皆様、ご来賓の皆様、ありがとうございました。

学習活動発表会 1月29日(日) 第1部

1月29日(日)に学習活動発表会が開催されました。

学習活動発表会では有高生の1年間の学びの集大成が披露されます。

本校生徒・保護者の皆様に加えまして、中学校の生徒・保護者の皆様も来場され、

オープンハイスクールを兼ねた会となりました。

はじめに、講義棟で学校説明会が実施されました。

その後、体育館に移動し、吹奏楽部のファンファーレとともに、「開会宣言」が行われ、学習活動発表会が始まりました。

第1部では、総合学科1年次による「産業社会と人間 ~Dream 七不思議 in有馬~」、

人と自然科3学年による「プロジェクト発表 ~明日の農業を新しく~」について発表がありました。

次に、総合学科2年次による「総合的な探究の時間 ~身近なことからコツコツと~」、

「修学旅行 ~西表島の生態~、~修学旅行活動報告~」の発表がありました。

続いて、総合学科の特色のある授業「スポーツⅣ ダンス」からも発表がありました。

次のブログでは、第2部について報告します。

SONTOKU AWARD 授賞式

本日、SONTOKU AWARD の授賞式が行われました。

「勉学に非常に一生懸命に取り組み、信頼のおける生徒」に対して、オーストラリアの姉妹校ウィンマリーハイスクールから贈られる賞です。勤勉の象徴である二宮尊徳に因んで名づけられた「SONTOKU AWARD」が75回生4名に贈られました。

コロナウィルス感染拡大防止のため、現地での研修は経験できませんでしたが、卒業前に嬉しい受賞となりました。

福祉講演会【福祉の仕事について】

1月24日(火)3,4限を活用し、日本福祉大学より小林先生、野尻先生にお越しいただき、福祉について、またその専門職についてのお話をいただきました。

まずは、小林先生から「福祉とは何か」について、講義をしていただきました。その中で、福祉の役割には「だれかを支える」「みんなを支える」、「地域全体を支える、生きやすい社会づくり」といった側面があることを知りました。

特に印象に残ったことは、「困る人をうまない社会はどうすればできるのか?」という課題です。それには、「仕方がないとすぐに言わない」「人それぞれという言葉でかたづけない」というヒントをいただきました。社会の課題に取り組むために福祉という分野があることを再認識しました。

後半、野尻先生からは、「福祉の専門職」について学ぶことができました。

特に教育現場における「スクールソーシャルワーカー」というお仕事について詳しく聞くことができました。学校現場では、さまざまな困りごとを抱える子どもたちがいます。例えば、心の問題、人間関係の問題、勉強の問題、そしてヤングケアラーなど、学校にいると見逃されがちな課題があります。それらを「仕方ない」と見放すのではなく、子どもたちの声にしっかりと耳を傾け、アプローチしていきます。そのための技法をワークを通して体験することができました。

「ひとの命・暮らし、その権利を保障するために働く、それが福祉の仕事!」とまとめていただきました。福祉を学んでいく中で、大切な考え方をたくさん知ることができました。小林先生、野尻先生、お忙しい中本当にありがとうございました。

人と自然科 令和4年度課題研究発表会実施

1月19日(木)講義棟にて、3年生にとって3年間の集大成となる人と自然科課題研究発表会を実施しました。入場時の手指消毒、マスク完全着用、座席は間隔をしっかり開け、換気を行うなど、新型コロナ&インフルエンザの感染予防をしっかり行い実施しました。

人と自然科3年生3単位(1週間に3時間)で展開されている課題研究という授業は、人と自然科在学中に農業や環境について学んできた知識や経験をもとに、生徒自ら課題を設定し、計画、実施、評価反省する科目です。

この日は3年生が自分が取り組んだ研究をまとめ、1.2年生の後輩の前で発表しました。人と自然科には野菜、草花、環境(新課程では果樹と緑)の3つの部門(コース)があり、1.2年生はすべての部門を学びますが、3年生になると各部門に分かれ集中的に学びます。ちなみに司会進行や計時もすべて2年生の生徒が担当し発表会を進めていきました。発表を前に、発表原稿を手にした3年生も緊張していますね。

いよいよ発表スタート。さすが専門的な内容を学んできた3年生。ユニークかつ、高度な研究内容でした。それでは代表的な研究内容をいくつか紹介します。まず草花部門

・アクアポニックスで地球と人をHAPPYに

・竹の葉の有効活用法

・放棄された土地を利用し、新たな収入源を作る

・高齢者の方でも作りやすい草花栽培を目指して ・・・・など

どの発表も研究中に集めたデータをもとに、科学的根拠に基づいた考察がしっかりできていました。

続いて環境部門

・外来魚を利用した有機肥料づくり

・フィンガーライムの栽培管理と加工

・アボカド~LEDの活用と栽培~

・竹の有効活用~竹パウダーの可能性~ ・・・・など

人と自然科の学びの特徴である、環境に関するテーマ、そして人と自然科で新たにスタートする亜熱帯果樹の栽培に関する研究が目立ちましたね。

聴衆の1.2年生も興味深い先輩の研究発表に釘付け。メモをとりながら真剣に見ています。

そして発表後は大きな拍手が送られていました。

最後に野菜部門

・農薬に頼らない栽培法

・ヘアリーベッチを利用した農業の新しい可能性

・オバケキュウリの活用方法

・カラフルトマトの栽培及び販売の研究・・・など

どの班も研究、栽培過程を写真でしっかり記録し、パワーポイントに見やすくまとめていました。過去一番の完成度だと感じました。

そして全ての発表が終了した後、1年生から3年生の生徒全員で、人と自然科の代表としてふさわしい研究発表を投票。

その結果今年度は、野菜部門 H.Hさんの「イシクラゲの農業への有効活用」が代表発表として選出されました。

H.Hさんの発表は1月29日(日)に有馬高校で行われる学習活動発表会にて、人と自然科代表として発表します。中学生の皆さん、保護者の皆さま楽しみにしておいて下さい。

最後に素晴らしい発表を行った3年生全員で集合写真です。

3年間人と自然科での学習いかがでしたか?入学したその日から在学中の3年間、新型コロナウィルスに振り回され、様々なことが制限される中での学習活動でしたね。その中でも自分自身が活躍できる場所をしっかり見つけ、取り組むことができました。その結果、農業クラブ活動や進路でもしっかり結果を残してくれました。今回の課題研究発表をみた農場の先生方の目から見ても、みなさん大きく成長したと感じています。人と自然科での学び、経験を活かして次のステップでも頑張ってください。農場の先生全員、卒業後の皆さんを心から応援しています。

阪神淡路大震災の追悼行事を行いました。

6434人が犠牲になった阪神・淡路大震災から1月17日で28年が経ちました。

1月17日(火)は本校でも震災追悼の行事を行いました。

まず校長先生からの全校職員、生徒に向けて先生自らの体験談をお話しされました。

震災直後の状況に始まり、先生ご自身の家族の方の避難、その後の復興に向けた取り組みや

逆境の中での生徒達の意欲やそれに伴う結果など貴重なお話をされました。

私たちは尊い命の犠牲の上に現在に至っていることを忘れず、今後も30年以内に70~80%の確率で起こると言われる南海トラフ大地震に備え、私たちにできる最大の心構えや防災の準備を怠らないようにしなければなりません。

災害時には、機動性や力のある高校生は本当に重要です。自助、共助、公助を忘れず、家族、友人、地域の方の支えになれるために今、やれることを個々で考えて見ましょう。

福祉講演会【身体障害の理解】

1月18日(水)2,3年「こころとからだの理解」受講者に向けて、頸髄を損傷されて17年という土田さんよりお話を伺いました。

土田さんはもともと瓦屋さんで、現場でお仕事をされているときに屋根から転落して、首の骨を骨折、頸髄を損傷され首から下が動かない、感覚がないといった状態になられたそうです。転落直後は、「首から下が無くなったかのかと思った」「自分の右手が見えたけれどまったく動かせなかったので、他人の手を見ているようだった」と回想されていました。

それから、入院生活、自宅へ戻られてからの生活、そして現在のように一人暮らしをスタートされるまでの詳しい過程をお話しくださいました。その中でも電動車いすとの出会いが世界を広げるきっかけとなったこと、地域で暮らしてみて分かったこと、海外旅行の経験から気づいたことなど多くの視点からお話いただきました。

「障害者と関わる機会はあまりないと思いますが、見かけたら気軽に話しかけて欲しい」とおっしゃられていましたので、今後は気負わずコミュニケーションを取っていきたい、と生徒の感想にもありました。来週は土田さん宅へ訪問し、実際の在宅生活についてもっと詳しく教えていただく予定です。本日はありがとうございました。

ダンス【授業の様子】

本校総合学科選択科目には「ダンス」があり、毎週2時間授業の中で練習を重ねています。

年に10回特別非常勤講師を活用し、より専門的な技術を学んできました。本日はその10回目で、1年間の集大成とすべく、生徒たちは熱心に踊りの技術を磨いていました。先生からも、「こんなに早くマスターできるなんてすごい!」とお褒めの言葉を頂いておりました。

これまで練習してきた成果を1月29日(日)学習活動発表会で披露いたします。お時間のある方はぜひご覧ください。