学年・専門部

人と自然科 1年生「農業と環境」 スイートコーン収穫にむけラストスパート

人と自然科1年生「農業と環境」の授業では、現在はイネとスイートコーンの栽培を行いながら農業に関する基礎的な知識や技術を実践的に学んでいます。

先日も教育実習生指導の下、田植え実習を行い、イネ(モチ米)は順調に生育しています。

農業と環境の授業で田植え実習を行いました・・に関する記事はこちら

そして5月に圃場に定植したスイートコーンも順調に生育しており、収穫間近となっています。

5月の定植後も授業では「土寄せ」(倒伏を防ぐために土を株元に寄せる作業)や「捕植」(生育が悪い株を新しい苗に植え替える作業)

別名命のオーディションともいわれる「間引き」(1か所に2本育ててきたスイートコーンの芽を1本に絞る作業)

「追肥」(植物の生育を見ながら追加で肥料を与える作業)を3回(だんだんスイートコーンが大きく成長しているのが写真で分かると思います)

【1回目】 【2回目】 【3回目】

生育が順調かどうか判断するための「葉齢計算」(葉の枚数を計算する)や害虫が発生していないかの「観察」

「除草」(雑草をとる作業)や「中耕」(土を耕し、土の中に空気を入れる作業)

「受粉」(株ごと揺らして花粉を周囲に飛ばし、受精を促し、実の詰まったスイートコーンにする作業)

「穂切り」(スイートコーン最大の敵である害虫の「アワノメイガ」の被害を少なくし、農薬の使用を少なくするために、雄穂を切り落とす作業)

などなど1年1組の生徒は授業内だけでなく、昼休みや放課後も自主的に畑に足を運び、管理・観察を行う姿も多くみられます。本当に素晴らしいですね。

そして6月最終週現在は以下のような状態。絹糸(スイートコーンのひげ)の部分が少し茶色くなってきました。

この調子で順調に生育したら7月第2週には収穫を迎える予定です。しかし収穫までに心配なことが2つ。これから梅雨終盤を迎える天候と、最近有馬高校の農場をうろついているアライグマやカラスなどの動物(害獣)です。このような困難を乗り越え、収穫を迎えることができたスイートコーンは、北摂第一幼稚園の年中さんと一緒に収穫を楽しんだり、市道横の販売所にて地域の方にも販売予定です。

おいしいスイートコーンが収穫できるように、みんなで祈りましょう。

人と自然科 ひとはく連携セミナー3回目 アフリカの古代湖の魚から進化について学ぶ

6月21日(金)人と自然科1年生学校設定科目「人と自然」の授業で、今年度第3回目となる「ひとはく連携セミナー」を行いました。

有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の専門員から、各分野のユニークかつ専門的な講義を直接受講することができます。前回第2回目も太田 英利研究員から「生物の「種」について」をテーマに講義をいただきました。

前回のひとはく連携セミナー2回目 生物の「種」について学ぶ に関する記事はこちら

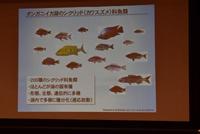

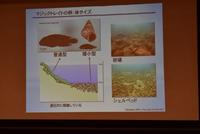

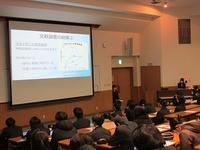

そして第3回目となるこの日は人と自然の博物館内にあるホロンピアホールにて、高橋 鉄美研究員より、『タンガニイカ湖での調査』をテーマに古代湖に住む魚の生態やそれを通した進化について講義を頂きました。

まずはタンガニイカ湖について・・・世界には約20ほどの古代湖が存在していますが、タンガニイカ湖は1000万年前にできた湖だといわれています。アフリカのザンビアにある大きな湖で、全長650km。その距離は三田市から仙台市と同じ距離になり、地球上の18%の水を占めるといわれている巨大な湖です。

そんなタンガニイカ湖は水深も約1400mあり、この湖には多くの魚が生息しているそうで、そのほとんどが固有種なのだそうです。その中でも特にシクリッド科(カワスズメ科)と呼ばれる魚が特徴的で、例えば歯に注目したらコケを食べる種が歯がブラシのように進化したり、うろこを食べる種は毛抜きのように進化したり・・・など多様な進化を遂げている個体が多く存在しているとのことでした。

講義中盤では、実際に高橋先生が現地調査した現地の生活や動物の生態についても教えていただきました。アフリカでよく食されているホロホロチョウやチニョンゲ、チャンゴンゴなどの熱帯魚の食べ方、ウルウルと呼ばれる小さなハチやサバンナモンキー、カメレオンなどの現地では身近な動物についても、特性や危険性などについて紹介していただきました。

そして最後に調査から見えた生物の進化について説明いただきました。一つの祖種から多くの種に急速に分化し、分化した種が異なる環境に適応する力を持つことを適応放散といいます。そしてタンガニイカ湖のシグリット科の魚においては、口内保育という独特の育児方法と岩住みという特徴から異所的種分化を行いやすいということが分かってきたとのことでした。さらに性選択と自然選択との連動をもたらす形質「マジックトレイト」の一例として、オスとメスでサイズが異なる例やpHの耐性などについての影響も教えていただきました。

専門的な内容はまるで大学の講義のようで難しい部分もあったようですが、振り返りのレポートを見ると「興味深い内容で面白かった」「生物の進化について理解できた」など前向きな感想も多く充実した時間となったようです。

さて、次回の人博連携セミナーは、夏休みを挟んだ9月20日(金)『鳥たちの多彩なコミュニケーション』と題して太田菜央研究員より、鳥たちの鳴き声や行動の意味について学ぶ予定です。楽しみですね。

人と自然科 スマート&大型農業機械ふれあい体験会にお邪魔させていただきました

人と自然科の生徒が学ぶ『農業』において、生産性を高めるために活躍してきたのが農業機械です。2年生の選択科目にも『農業機械』の授業があり、エンジンの仕組みや燃料の種類、性質を学ぶだけでなく、実際に刈払機やトラクタなどの操作方法も、座学と実習をとおして学んでいます。

しかし有馬高校の農場は、大規模な農家さんに比べると小さく、農業機械も小型のものを使用しています。さらに近年、農業者の⾼齢化や労働⼒不⾜を補うために、デジタル技術を活⽤し農業の⽣産性向上を図る技術が搭載されたスマート農業機械が開発され、活躍していますが、残念ながら有馬高校にはまだ導入されていません。

田植えに向けトラクタ耕うん実習を行いました・・に関する記事はこちら

そのような状況の中、6月21日(金)有馬高校のすぐ目の前にある三田小学校で、5年生を対象とした『農業機械に触れる体験学習会』が企画され、最新のロボットトラクタや、日本最大級の耕うん用トラクタが間近に見ることができるとのこと。そこで農業を学んでいる人と自然科の生徒もぜひご参加どうですか?とお誘いいただき、3年生の生徒が喜んで参加させていただきました。

小学校到着後、まず目の前に現れたのが、横幅5.5mのロータリ&ハロー(畑を耕し、土を砕く作業機)を装着した巨大なトラクタです。

実際に三田市内の大規模農家さんで活躍しているとのことです。農機具メーカーの方によると日本最大級の大きさなのだそうです。後ろの作業機が折りたたむ姿はまるで巨大ロボットのようでしたね。

次はラジコン草刈り機です。

1台は斜面の草を刈るのに適した草刈り機で、エンジンオイルが偏らないように、斜面の角度に応じてエンジンも傾く構造をしていましたね。そしてもう一台はまるでクモのような姿をしており、前後左右縦横無尽に移動する姿に魅了されましたね。

次は田植機とコンバインです。

田植機は6条植え(一度に6列イネの苗を植えることができる)で、GPSがついており直行アシスト機能がついています。そしてコンバインは4条刈(一度に4列のイネを刈ることができる)で、機体についているセンサが作業情報をタブレット端末に伝え、日々の作業情報を蓄積し、作業管理・機械情報管理を分析することができるとのことです。(ちなみにこのコンバインが今回登場した農業機械の中で一番高額とのことでした。)

そして最後はロボットトラクタです。

事前にタブレットPCで耕うんなどを行うコースを設定しておくと、運転席に誰もいない状態で、リモコン操作でトラクタが作業を行います。今回は実際に30m×30mの枠を水田に見立て、無人運転を見せていただきました。

畑の端に近づくとスピードを落とし旋回。そして直進に入るとスピードを上げる姿は感動でしたね。そしてタブレットにはトラクタの前方に付けられたカメラから送られていた映像も観ることができましたね。

約1時間、農機具メーカーの方に丁寧に説明していただきました。今回の体験会は小学5年生の子供たちに、最新&大型の農業機械の姿を見せてときめきを与え、農業への興味、関心を高めることが目的と伺っていましたが、私たち農業を学ぶ高校生も十分ときめきましたね。

今回お誘いいただいた三田小学校の先生方、そして農機具メーカー『株式会社ヰセキ』の皆様、このような貴重な経験をさせていただきありがとうございました。

人と自然科 ブドウの栽培 現在摘粒作業中です

6月も後半となり、近畿地方もいよいよ梅雨に突入しました。そんな中でも人と自然科の生徒は『総合実習』の授業を中心に実習を頑張っており、例えば野菜苗の土づくりや・・・

学校樹を使った樹木の剪定・・・

大温室の熱帯果樹の管理(今年もバナナに花が咲き、たわわに実がついています。)など、楽しく技術を身に付けています。

そして人と自然科の人気の一品、ブドウ栽培も順調に進んでいます。ちなみに有馬高校ではベリーA、ピオーネ、マスカット3種類のブドウを栽培しており、ベリーAは2年生の生徒が必修(全員)で『果樹と緑』の授業で、ピオーネとマスカットは3年生の『果樹と緑』の授業で選択した技術を学んでいます。

4月から栽培をスタートさせ、栽培は順調に進んでおり、5月下旬~6月上旬にかけて種なしや果実の肥大を目的としたジベレリン処理も実施しました。

その後も生徒はブドウの栽培技術を毎週のように学んでおり、茎と葉の間からでた「副梢」を摘んだり、まきひげを除去したり、伸ばしたつるが地面に付かないように、そして果実に栄養が行きわたるように先端を止める「摘芯」という技術を学びました。

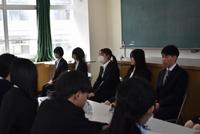

そして6月下旬に入り生徒が頑張っているのが、「摘粒」という技術です。ベリーAの場合は1房75粒。ピオーネの場合は45粒を目標に一粒一粒抜いていきます。まずはピオーネ栽培中の3年生の様子です。

梅雨に入ったということでこれから雨の日が増えてきます。今はまだ小粒ですが、ブドウの粒は雨が降るたびに肥大するので、ブドウ畑に行くたびに房が詰まっています。そこで房の内側にある上向き、下向きの粒や変形の粒、割れた粒を抜いていきます。ピオーネは房をゆすってみて、支梗(粒の塊)が独立して動いたら完成です。

続いてベリーA栽培中の2年生の様子です。抜きすぎると房がすかすかになり、残しすぎたら粒が割れてしまいます。完成形を予想しながら行うので、もっとも技術と経験が必要な作業といえます。時には玉直しといい、粒の位置を変えながら円筒型に整えていきます。

ベリーAは最終的に房を釣り針上に曲げられるようになったらOKです。この作業が7月上旬まで続き、いよいよ袋がけに入っていきます。9月の収穫に向けあと一踏ん張りです。

みんな真剣な表情ですね。

さて、収穫したブドウは有馬高校の生徒、保護者限定に販売します。現時点では9月第2週を予定していますが、今後の天候によって変わってくるので2学期に始業式に配布予定の『ブドウ販売について』のお知らせを楽しみに待っていてください。

美味しいブドウを皆さんに購入していただけるように頑張りましょう。(もちろん一週間を切った1学期期末考査も全力で頑張りましょう。)

人と自然科「クラインガルテン」⑤害虫防除と鳥除け

今年は少し梅雨入りが遅いようです。クラインガルテンの実習は晴れに恵まれて順調です。

12日はトウモロコシ栽培の難敵であるアワノメイガの防除を行いました。

アワノメイガは成虫が雄穂に卵を産み付け、実を食害する害虫です。これを防除するためには

薬剤散布が効果的です。

生徒が教室と圃場で説明を行い、1株ずつ粉状の薬を散布していきます。

約1時間かけて共有のトウモロコシ圃場の散布を終了しました。担当区域では、

つるなしインゲンの収穫もスタートです。

収穫を終えていい笑顔です!

19日は鳥除けのための紐張りです。

鳥は羽根に障害物が当たると嫌がります。この性質を利用して紐を張る

鳥除けを行いました。

今回は前回のアワノメイガについての生態や薬剤に頼らない防除方法について

説明を行い実習のスタートです。

紐を張るコツは「張る高さ」「緩まずピンと張る」ことです。

協力してしっかり張ることはできましたか?

いよいよ来週からナスやピーマン、トマトなどの収穫できそうです。

これで安心ですね。

有高祭レポート⑤最終

楽しかった有高祭の最終時間。

全校生が体育館に集い、校長先生のお話を伺ったり、各部門での最優秀賞・優秀賞を称え合ったりしました。

スローガン通りの『笑顔満祭』の有高祭だったと思います。

有高生はもちろん、ご来校くださった皆さまも楽しんでいただけたのではないでしょうか。

校長先生のお話にもあったように、『終わった後が肝心』です。最高のパフォーマンスを披露できたのですから、その力を良い方向に活かしていきましょう。

また、準備や運営で大変なこともあったかと思います。でも、生徒の皆さんと有高祭の感想を話していると「楽しかった」「たくさん売れて良かった」「3年生の劇がすごかった」など、前向きな意見を聞くことができました。

大変を乗り越えた証ですね。皆さんの心に、心地良い感覚が芽生えていることを願います。

今後の生活につなげていってください。

そして、ご来場くださった皆さま、ご協力いただきました方々に感謝いたします。ありがとうございました。

それでは有高祭レポート、これにて終了です!

有高祭レポート④

有高祭レポートもいよいよ佳境に入って参りました!

2日目の舞台発表の様子です。

3年生のクラス劇、有志発表、吹奏楽部の演奏にと盛りだくさんでした。1日目には演劇部の発表もありましたね。

体育館は終始熱気に包まれ、笑顔満祭に来場者が楽しんでいました。

いろいろな場所で、笑顔満祭な有高祭でした。

有高祭レポート③

有高祭レポート3回目です。

今回は、体育館に飾られていたクラス旗のご紹介です。

放課後、残ってコツコツと締め切り日までに仕上げた各クラスの力作をご覧ください。

学年ごとに最優秀賞・優秀賞が投票により選ばれました。

3年生。

2年生。

1年生。

皆さんは、どの旗に心揺さぶられますか

有高祭レポート、もう少し続きます。

人と自然科 農業機械の授業で刈払機の操作方法について学びました

6月も中旬を過ぎ、いよいよ梅雨が近づいてきました。人と自然科の農場でこの時期に大変なことは、もち米を栽培している水田のあぜやブドウを栽培している果樹園のに繁茂する雑草です。雨上がりに一気に成長してしまい、病気の原因や害虫のすみかになってしまいます。

1年生「農業と環境」の授業で田植え実習を行いました・・・に関する記事はこちら

ブドウ栽培 ジベレリン処理を行いました・・に関する記事はこちら

梅雨を前に、実習でいつでも草刈りができる技術を習得するため、2年生農業機械の授業で、刈払機の操作について学びました。

運転実習の前に、まずはエンジンの仕組みや安全に実習を行うための知識を習得しました。ちなみに刈払機に搭載されているエンジンは2サイクルエンジンです。点火プラグやキャブレターなどガソリンエンジン特有の部品の役割や仕組み、エアークリーナーやマフラーの役割、燃料となる混合油の作り方などについて実物を交えながら学びました。

さらに刈払機を使用する際に最も重要な安全について。保護エプロンや保護面の装着やベルトの調整など実演を交えて学びまた。そして刃に当たった石が飛ばないための刃の動かし方、刃の交換方法、エンジンのかけ方などについてしっかり学びました。

しっかり知識を身につけ、翌週は早速果樹園に向かい、実習を通して技術を習得します。今回は安全に配慮しながら同時に10台の機械を動かし、草刈りを行いました。

保護面や保護エプロンを着用、ベルトの長さを調節し、エンジンをかけまます。刃の周囲に人や物がないかしっかり確認しましょう。

エンジンが始動したところで、草刈りの開始です。ポイントは・・・刃を水平にし、地面に近い位置で、右から左に動かし、一歩前に出て再び右から左に刃を動かします。

刃の角度が上向きになってしまうと、刃に当たった石が顔の付近に飛んできてしまうので危険です。また、刃を反対の左から右に動かすと、刈った草が前に飛んでしまい、刈りにくくなります。

合計2時間の実習を行いましたが、きれいになりましたか?初めて機械を使用するということで、少し刈った草丈が長めに残っている部分も見られましたね。農業機械はとにかく使い続けることで上達します。これから何度も実習で操作し、技術を習得しましょう。

人と自然科では夏季休業中、農業や造園業、建設業などに就業した際、刈払機を運転するときに必要な「刈払機取扱作業者」の資格を取得することができます。

昨年夏季休業中に実施した「刈払機取扱作業者」資格取得講習の様子はこちら

ちなみに今年はフォークリフト、チェンソー、ガス溶接の資格取得講習を予定しており、延べ60名以上の生徒が申し込みを終えています。卒業後の進路実現に向け、様々な機会を生かし、スキルアップしていきましょう。

人と自然科 地域自然保護 現地フィールドワークその3 有馬富士公園の昆虫を調査する

人と自然科3年生の学校設定科目「地域自然保護」の授業では、今年も県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っています。

前回は「緑の環境クラブ」の皆様に、里山管理に関する夢プログラムを体験させていただきました。(5月28日に予定されていた、元キッピーフレンズ、公園の植物を活用した夢プログラムは警報による休校のため、10月に延期となりました)

前回のフィールドワーク 里山管理を体験する に関する記事はこちら

現地フィールドワーク3回目となる6月11日(火)は、三田市自然学習センターの吉田コミュニケーターにお世話になり、公園内の昆虫を捕獲・調査するプログラムを体験しました。

緑豊かな有馬富士公園には多様な種類の昆虫が生息しており、とにかく捕まえまくる(危険な蜂やヘビはNG)という、楽しそうなプログラムです。世界には約100万種、日本には約3万種の昆虫が確認されていますが、そのうち1000種類を越える昆虫が公園に生息しているとのこと。今日の目標はみんなで力を合わせて50種類以上の昆虫を捕獲することです。(特別な許可を得て捕獲しております。)

捕獲するコツを教えていただいた後、早速網と虫かごを持って出発です。公園に出た瞬間全員スイッチが入りましたね。里山の中にも入り、全力で追いかけます。

早速チョウを捕獲したようですね。捕獲した昆虫は虫かご、もしくはジップロックに入れます。一見かわいそうに見えるかもしれませんが、トンボや蝶などは羽を傷めない優しい方法なのだそうです。

公園内にある、狐の巣穴を再現した洞窟内も捜索。洞窟内に生息するカマドウマが発見されました。そして葉の上にケムシ発見。タケカレハの幼虫です。どうやら毒を持っているようで慎重にジップロックにいれます。

地面や樹木もじっくり観察します。いつもは気になりませんが、アリがあちらこちらに歩きまわっていました。よくよく見てみると、種類の異なるアリが。最終的には3種類確認できました。

そして木の幹には擬態している昆虫が結構いました。どこに隠れているのか分かりますか?(2種類います)

さらに樹液が出ている樹木も観察。甲虫が集まっており、枝などでほじくってみるとクワガタムシが出てきました。(これまでの地域自然保護の活動でクワガタムシが捕獲できたのは初めてですね)

こんな感じであっというまに約1時間、みんな小学生に戻ったかのように全力で公園内を走り回り、様々な昆虫を捕獲・観察することができました。

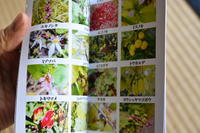

学習センターに戻り、捕獲した昆虫の名前を図鑑で調べ、仲間分けをしていきます。

名前がわかったら付箋を貼って、「チョウの仲間」「カメムシの仲間」「コウチュウの仲間」「トンボの仲間」・・・など仲間分けします。分からない名前は吉田さんに同定してもらいました。

調査の結果、「チョウの仲間」は、ベニシジミやヒョウモンエダシャク、テングアツバなど8種類、「コウチュウの仲間」は、ノコギリクワガタやスジクワガタ、シロテンハナムグリなど15種類、その他二ホンミツバチやハナアブ、マダニなどなど・・・全部で56種類の昆虫を捕獲することができました。目標達成ですね。

プログラムを通して、楽しみながら有馬富士公園の生物多様性が感じることができました。コミュニケーターの吉田さん楽しいプログラムをありがとうございました。

今回の夢プロ体験で前半の公園でのフィールドワークは終了です。ここからは、これまでの活動を通して取材した、あ有馬富士公園の魅力と改善点を有馬富士公園の巨大な白地図にまとめていきます。そして9月には人と自然の博物館の研究員や公園関係者、県職員の皆様の前で発表し、自分たちが実際に企画、実施する夢プログラムへとつなげていきます。頑張りましょう。

有高祭レポート②

6月14日、有高祭2日目のスタートです!

2日目は約300名の保護者の方やご家族の方々が、朝早くからお越しくださいました。今日も真夏を思わせるような暑い中でしたが、多くの方々がお時間を取って有高生の活躍を見に来てくださいました。本当にありがとうございました。

本日もステージ発表や露店、展示がそれぞれのブースで繰り広げられました。

こちらは清陵会館。マンガアニメーション部、書道部、ESS部、写真部、美術工芸部の日頃の活動の成果が展示されていました。

書道部は中庭で迫力あるパフォーマンスを披露してくれました。

日々の鍛錬の現れ。観客を魅了する、滅多に見ることのできない風景でした。

こちらは本館3階で行われていた茶華道部と図書委員会、「生涯スポーツ」の研究発表掲示。

茶華道部のお手前は、毎年恒例、人気です。時間になると多くの人が、しばしの静寂を求めて訪れていました。部員の所作も板について、手慣れた手付き、手慣れた接待をしていました。

図書委員会は委員会活動ながら、一人一人が役割分担を担い、『クイズ本トレ』を展示していました。クイズ形式で本を身近に感じて、読書の魅力を伝えようと委員が準備をしました。

今日も各場所で、「笑顔満祭」の模様でした。

有高祭レポートはまだまだ続きます!

有高祭レポート①

真夏日を思わせるような快晴の下、1日目に当たる6月13日、令和6年度有高祭がスタートしました。

今年度の有高祭テーマは『笑顔満祭~最高の瞬間を共に~』です。

1年生は初めての、3年生は最後の有高祭です。全クラスがそれぞれの立場で、協力しながら最高のパフォーマンスを見せてください。そして、笑顔満祭で取り組み、表現し、笑顔満祭の2日間にしてください。

有高祭の模様を数回に分けてお届けしますので、こちらのブログを見て、ご家庭でも『笑顔満祭』になっていただけると嬉しいです。

では初めに、校長先生、生徒会長からの挨拶の後、オープニング生宣伝がありました。生だけに臨場感があり、ノリに乗っての宣伝は、会場を巻き込む興味深いものでした。

舞台発表の最初を飾ったのは筝曲部です。琴の雅な音色に現世をしばし忘れてしまうかのようでした。古典音楽は滅多に聞くことができませんので、生徒にとっても良い刺激となったことでしょう。

3年生の本日発表された3クラスの劇も、各クラスで音響や道具、衣装に趣向を凝らし、脚本を練りに練り、監督の指導の下での練習の成果を遺憾なく発揮していました。笑いあり、感嘆あり、苦笑あり。そして、堂々とした3年生の姿は、眩しく映りました。

こちらは体育館前。2年生の露店が立ち並び、風に乗ってお腹を刺激する良い香りが漂う場所でした。美味しそうな物を手に持って嬉しそうに移動する生徒の表情は、普段見られないものでした。人は美味しいもの、楽しい雰囲気には弱いですね。

そして教室棟では1年生が展示を披露してくれています。

アトラクションあり、ゲームあり、力作ありです。

笑顔満祭。いろいろな場所で笑顔が満開でした。

ご来校いただきました約180名の保護者やご家族の皆さま、バザーを担ってくださいました育友会役員の方々、暑い中ありがとうございました。

明日もそれぞれの心と表情が笑顔満祭の1日となることを願いつつ、有高祭レポートは続きます!

人と自然科でトライやるウィークの中学生頑張りました

6月3日(月)~7日(金)の5日間、狭間中学校の2年生の生徒2名が有馬高校人と自然科の農場、学校園庭で「トライやるウィーク」を頑張りました。

兵庫県では中学2年生を対象に、職場体験、福祉体験、勤労生産活動など、地域での様々な体験活動を通じて、働くことの意義、楽しさを実感したり、社会の一員としての自覚を高める事を目的に「トライやるウィーク」が展開されています。そして有馬高校でも毎年、農業や植物管理の仕事を実際に現場で体験したいという中学生を人と自然科の農場で受け入れています。

まずは事前訪問の様子から。校長室を訪ね、先生方の前で決意文を読んでくれました。

「野菜の育て方を学びたい」「継続力や集中力を身に付けたい」「健康に優しいい野菜の栽培方法を体験したい」と意気込みを発表してくれました。そして校長先生からも「熱中症に気を付けて、そして指導を担当する先生方の話をしっかり聞いて、体験からいろいろなことを学んでください。がんばってください。」と励ましの言葉を頂きました。

そしていよいよ「トライやるウィーク」開始です。

人と自然科は野菜・草花・果樹と緑の3つのコースがあり、それぞれのコースで様々な農業体験を行いました。

例えば野菜コースではトマト苗の定植やキュウリの収穫・袋詰め作業、タマネギやニンニクの調整

果樹と緑コースでは、ブドウの整枝作業や樹木の剪定作業

そして草花コースでは花壇や花苗の管理作業を行い、最終日には販売所で花苗の販売実習も行い、来校された地域のお客様に人と自然科の生徒が栽培した草花苗を実際に販売しました。

そして校務員さんと一緒に行った学校樹の剪定作業でトリマーを、芝生の管理として芝刈機を実際に操作して管理作業を体験しました。

5日間のトライやるウィークはあっという間に終了。最後にお礼と報告のため、教頭先生を訪ねました。二人ともトライやるウィーク前の比べて自信に満ちた表情のように感じました。

5日間慣れない作業でとても疲れたけど、全ての体験が楽しく充実していたとのこと。一番印象に残ったのは二人ともキュウリの収穫・袋詰め作業だったようです。教頭先生からも、「体験中大変だったこと、困ったことをどのようにしたら解決できるのか。それを考えるのが君たちの役目です。将来農業をしなかったとしても今回の体験が二人のこれからに生きてきます。残りの中学校生活も楽しんでくださいね」と励ましの言葉をいただきました。

最後は恒例 農場長との記念撮影です。

5日間体を動かす作業ばかりで大変だったと思います。まずはゆっくり休んで下さい。そして残りの中学校生活、充実した時間にして下さい。有馬高校の先生方も二人を応援しています。

人と自然科 1年生農業と環境の授業で田植え実習を行いました

6月6日(水)1年生「農業と環境」の授業で、手植えによる田植え実習を行いました。この日に向け、有馬高校の水田でも事前に2年生「農業機械」の授業で耕うん実習を行い準備を進めてきました。

さて、2時間目が終わり、いよいよ田植え実習ということで、みんなサンダル姿で集合してきました。

まずは実習前の事前学習です。田植えの手順や苗の植え方、水分補給や着帽、タオルを首に巻く・・・など熱中症予防についての注意点などについて重点的に説明を受けました。

この日実習を仕切るのは、摂南大学に在籍し、農業の教師を目指している2名の教育実習生です。一人は人と自然科を、もう一人は総合学科を卒業された先輩です。人と自然科には農業の学びを活かし、国公立大学や難関私立大学に進学し、毎年のように卒業生が、教育実習生として戻ってきています。

また有馬高校では総合学科の生徒も2,3年生の選択科目で農業の授業を受講することができ、今回教育実習で戻ってきてくれた生徒のように、授業で農業に興味を持った生徒が農学部に進学し、関連産業に就職している生徒もいます。

ホワイトボードを使った説明も終わり、いよいよ水田に向かいます。そして水田でも実演を交えて最後の説明を受けます。

イネの苗を受け取り、一列に並びます。 そして早速田んぼに入りましょう。畦を踏んではいけません。裸足で水田に入るということで、最初は躊躇している生徒もいましたが、すぐにやる気モードに突入です。

そしていよいよ田植え開始。苗を3本取り分けます。このとき、根のかたまりの部分を持ってちぎらないと、根が切れて活着しにくくなります。そして教育実習生の合図で一斉にイネの苗を植えていきます。ちなみに有馬高校で今年栽培するイネは「ヤマフクモチ」という品種のもち米です。

イネの苗は玉ヒモ(20cmおきにイネの苗を植える場所の印がついたロープ)に沿って、1カ所に3本ずつ、中指の第1関節の深さまで植えていきます。ロープを持つ生徒も真剣です。

そして一歩下がって自分の足跡を消します。ここで重要ポイント。一連の作業が終わったら全員で腰を上げること。これが全体を教育実習の先生が玉ヒモを持つ生徒に次に進める合図を出すきっかけになります。

膝下まで沈む水田に足を取られてしまう生徒もいましたが、楽しく真剣に実習を行うことができました。

そして開始1時間30分が過ぎたころ、1枚の田んぼにイネの苗ををまっすぐ等間隔に植えることができました。

足を洗って振り返り。教育実習生からも、一生懸命頑張ったということでほめてもらえましたね。みんな達成感と充実感に満ちた表情でした。

今回手植えをしたもち米は、10月下旬に収穫を迎える予定です。有馬高校では毎年手刈りで収穫しています。

そして今年は11月9日(土)に予定されている秋の農業祭にて、もち米、そしてこのもち米を使って加工した「焼餅入りおしるこ」として販売予定です。楽しみですね。

収穫まで皆様しばらくお待ち下さい。

人と自然科「クラインガルテン」④トマトのえき芽取り

今回の授業ではトマトのえき芽取りを行いました。えき芽とは主茎と本葉の間から発生する芽のことです。

通常のトマト栽培では主茎を1本にする仕立て方にします。そのため、発生するえき芽は除去

する必要があります。今回も生徒の説明からスタートです。

えき芽の発生する位置や実際のトマトを使って再確認です。受講生の方も

生徒の説明を真剣に聞いてくれています。下調べした成果がありましたね。

ただ、えき芽が大きくなりすぎている株もあり、なかなか難しい管理となりました。

ちなみに、えき芽を取ることで、①主茎に養分が集中する ②日当たりや風通しがよくなる

などの効果があります。

陽射しも強くなってきましたが、和気あいあいと会話をして楽しく実習を終える

ことができました。来週のクjラインガルテンもお楽しみに!

人と自然科 農業クラブ三田警察署の花壇装飾活動&感謝状をいただきました

6月4日(火)農業クラブ本部役員ならびに有志の生徒7名が三田警察署を訪れ、花壇装飾活動を行いました。人と自然科では、日ごろの授業や実習で学んだ技術を活かして、公共施設の花壇装飾やイベントでの作庭などを行っています。今回は先週の三田市消防本部に続いての公共施設植栽活動です。

三田警察署でも事前に代表生徒が、冬のお花であるパンジーやビオラの片付けを行い、基肥(お花を定植する前に施す肥料)を施し、耕うんを行い定植できるように準備を行っていました。

今回は自分たちで栽培したサルビアやペチュニア、マリーゴールド約300鉢を持参し装飾開始です。

まずは花苗を並べてデザインを決めていきます。早速ベゴニアの苗を中央に配置していますね。

そして後方に背の高いサルビアを配置し、左右はオレンジと黄色のマリーゴールドで何かをデザインしているようです。

ペチュニアで隙間を埋めてデザイン完成。一斉に定植していきましょう。

潅水をたっぷり行い周囲の土や花がらを掃除して・・・

約1時間半かけて完成した花壇はこちらです。

真ん中にはベゴニアで110の数字を、そして右側には警察署の地図記号、右側には兵庫県のマークをマリーゴールドでデザインしました。

花壇完成後、三田署長が見に来てくださり、その後署長室に案内され、直接感謝状をいただきました。

そして署長との懇談会も行い、お花の管理方法を伝えるとともに、生活安全課の署員の方からも近年高校生の間で広がっている闇バイト、裏バイトに関する情報提供や兵庫県警が運用している犯罪発生マップの紹介などをしていただきました。

最後に署長と一緒に記念撮影です。このたびは感謝状をいただき本当にありがとうございました。

なお今回装飾に使用した、マリーゴールドやペチュニアなどの花苗は現在有馬高校ガラス温室にて絶賛販売中です。平日の9:00~17:00、6月いっぱいをめどに販売しています。場所は有馬高校西門(6角形の大温室が目印です)から入っていただき、左手の温室です。

無くなり次第終了となります。詳細は以下のとおりです。

生徒が実習で丹精込めて栽培した草花苗です。ぜひご購入ください。

人と自然科 ひとはく連携セミナー2回目 生物の「種」について学ぶ

5月31日(金)人と自然科1年生学校設定科目「人と自然」の授業で、今年度第2回目となる「ひとはく連携セミナー」を行いました。

有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の専門員から、各分野のユニークかつ専門的な講義を直接受講することができます。第2回目の講義は太田 英利研究員から「生物の「種」について」をテーマに講義をいただきました。

まずは「種類」と「種」の違いについて皆さんはわかりますか?英語で言うと「種類」は「kind」、「種」は「species」となり、地球上に生きている個体の集合体を「種」といっています。種の定義としてよく使われるのが「生物学的概念」と「類型学的概念」で、簡単に言うと「生物学的概念」は生殖の可否で分類し、集合体を作る考え方で、「類型学的概念」は姿・形で分類し集合体を作る考え方です。

しかし姿・形は生き物が住んでいる環境によって異なってくる可能性も高く、確実性に疑問がもたれることもあります。そこで新しい考え方として出てきたのが「遺伝子に基づく類縁関係」で分類する方法です。実際にDNAの配列を参考に分類していきます。「遺伝子に基づく類縁関係」が発揮された一つの例として、アオカナヘビの例を教えていただきました。

沖縄県の宮古諸島と沖縄諸島に生息しているアオカナヘビ。見た目がほぼ同じことから1990年代まで同じ種と考えられていました。しかし詳しくDNAの解析をしてみると姿かたちがよく似た全く別の「種」ということが分かり、1996年に宮古諸島に生息していたアオカナヘビがミヤコカナヘビに改名されたのだそうです。面白い事例ですね。

同じようにワニ・カメ・ムカシトカゲ・トカゲ・ヘビは爬虫類の仲間ですが、DNA解析を行ったところ、ワニとカメは鳥に近い、特にワニは極めて鳥に近いということが分かったとのことです。生き物の世界もまだまだ新しい発見がたくさんありますね。生徒は一所懸命にメモをとりながら聞いていました。太田先生、興味深いお話をありがとうございました。

次回の「ひとはく連携セミナー」は高橋 鉄美研究員より『タガニイカ湖での調査』というテーマで、世界に生息する固有種について学びます。楽しみですね。

人と自然科 農業クラブ活動として三田市消防本部の花壇装飾活動実施

人と自然科のように高校で農業を学ぶ生徒は全員、生徒会に加え農業クラブという組織に所属します。そして日ごろ授業や実習で学んだ知識や技術を自分のものにするため、様々なボランティア活動に取り組んだり、全国の農業高校生と知識や技術を競い合う競技会に挑戦したりしています。

最近のボランティア活動 でんスポアドベンチャーフェスタにて苗販売&アレンジ体験実施しましたに関する記事はこちら

最近行われた知識を競い合う競技会 農業クラブ農業鑑定競技会校内予選会に関する記事はこちら

そして5月30日(木)農業クラブ本部役員ならびに有志の生徒9名が三田市消防本部を訪れ、花壇装飾活動を行いました。この日に向けて代表の生徒が事前に、冬に植栽したパンジーやビオラの片付けを行い、基肥(お花を定植する前に施す肥料)を混ぜ込み、耕うんを行うなど準備を行っていました。

植え付け当日、マリーゴールド、ペチュニア、ベゴニア、サルビアなどの花苗約400鉢を持参し、自分たちでデザインを考え植栽します。ちなみに有馬高校農業クラブが植栽を担当しているスペースは、道路に面した花壇と、庁舎の入り口右側にある2か所の花壇です。

今回は男子チームと女子チームに分かれてデザインしました。相談しながら花壇の配植を検討し、苗をおいていきます。

まずは男子チーム。中央にマリーゴールドとペチュニアでラインを作り、淡い色のベゴニアで挟むデザインのようです。

一方の女子チーム。中央に背の高いサルビアを配置し、周囲を背の低い花苗で囲むという高低差を活かしたデザインのようです。

そしてデザインが完成したらみんなで一斉に植えています。途中署員の方がたくさん覗いてくださり、「いつもありがとうございます」「とてもきれいですね」とうれしい声をたくさん掛けていただきました。

最後にたっぷり潅水(かんすい)して約1時間で終了です。

完成した花壇はこちら。

最後にみんなで記念写真。

完成を知った署員の皆さんが見に来てくださり、一緒に写真を撮りました。かっこいい消防士の皆さんに囲まれて緊張しましたね。

三田市消防本部前を通る際は、是非ご覧下さい。

人と自然科 令和6年度第1回先輩農業者特別授業を行いました

5月29日(水)人と自然科3年生の生徒を対象に、先輩農業者特別授業が開催されました。先輩農業者特別授業は阪神農業改良普及センター様にサポートいただき、実際に地域で活躍されておられる農業者の方を招いて生の声を聴くことで、就農、進学への意識を高めることを目標に行われています。

人と自然科を卒業していく生徒は、保育や芸術、経済など様々な分野に進学、そして製造業やサービス業など幅広い職種に就職していきますが、もちろん農業を学ぶ学科ということで、就農や関連産業への就職を目標としている生徒が一定数います。そのような生徒は農学系の国公立大学、私立大学、県立農業大学校、専門学校へ進学した後、就農や関連産業への就職を果たす生徒が多いようです。

それ以前の人と自然科卒業生の進路実績をご覧になりたい方はこちらページ(学科概要)内のリンクをご覧ください

この先輩農業者特別授業は、就農や関連産業への就職を目指す生徒を後押しすることはもちろん、経営者でもある先輩農業者の話は他の分野へ進む生徒にとっても有益な情報をたくさん得ることができる絶好の機会となっています。

今回お話をいただいた小仲さんは、県内の農業高校を卒業後、東京にあった農業者大学校へ進学。卒業後平成8年に、ウメとクリを栽培する『湖梅園』の4代目として就農されました。現在はクリ7.5ha、ウメ1.6haを栽培されており、特に小仲さんが栽培されるクリは日本中の料理人から高い評価を得ており、『令和天皇即位の礼』の晩餐会デザートでも使用され、世界中の国賓が小仲さんのクリを口にされたそうです。世界中の有名人に自分が栽培したクリを食べてもらいたいという夢の一つが叶った瞬間だったと誇らしげに話しておられました。

小仲さんのこだわりは土づくり。『畑で出たものは畑に帰す』という思いから自作の堆肥舎を建て、三田牛の牛糞を近隣の牧場から分けていただき、クリのイガや剪定枝など通常廃棄の対象となるものも、混ぜ合わせ自家製完熟堆肥を作り、畑に戻しているとのことでした。 さらに持続可能な農業経営を目指し、樹高を低くする低樹高栽培や果樹栽培ではなかなか取り組みにくい機械化を積極的に進めており、乗用草刈機や乗用防除機(スピードスプレーヤー)、ウッドチッパーなど積極的に導入されているとのことでした。

後半は自身の高校時代、大学校時代、就農直後、そして後継者が戻ってきて一緒に経営している現在を振り返り

『大学校時代で得たものは人とのつながり。今でもそのつながりを経営に生かしている』

『農業経営で大切なことの一つが情報を得ること。天候や社会情勢が原因で経営が予定通りいかないことがあるがそれが農業。情報を得て早く対応することが大切』

など日々感じることを直球で伝えていただき、最後に高校生へのメッセージとして

『私も含め今の農業者が皆さんにかなわないもの。それは若さ、価値観、感性の3つ。新しい価値観、感性とパワーで、今の農業を変えていってください。応援しています。』と激励いただきました。

小仲さんの言葉の一つ一つに、仕事に対するプライドやこだわりが感じられましたね。質問も積極的にでてきたところからも、たくさんのヒントを得ることができたのではないでしょうか。この特別授業を糧に、いよいよ進路実現に向け頑張っていきましょう。

小仲さん、熱い話を本当にありがとうございました。そしてご支援いただきました阪神農業改良普及センター様、このような機会をいただきありがとうございました。

人と自然科「クラインガルテン」③スイートコーンの追肥、トマトの誘引

前日までの大雨から一転、気持ちのいい晴れの天気です。

2週間前に植え付けしたスイートコーンも大きくなってきました。

今日は「追肥」・「中耕」・「土寄せ」をしました。

「追肥」は生育に合わせて途中で施す肥料のことです。

「中耕」は土の表面を軽く耕すことで、通気性や水の通りが良くなり除草もできます。

「土寄せ」は株元に土を寄せることで風などで倒れるのを防ぐ効果があります。

まずは肥料についての説明です。窒素・リン・カリウムが三大要素で植物の

生育には欠かすことができない要素です。

受講生の方と生徒が協力して実習を進めていきます。

次は担当区域の誘引です。前回の追肥の効果が現れて成長スピードも早く

なってきました。誘引する道具(テープナー)を使い誘引をしていきます。

生徒たちは慣れた手つきで受講生の方と誘引実習を進めていきました。

足元の悪い中での実習でしたが、皆さんお疲れ様でした。

人と自然科 野菜班 収穫の春です

3年野菜班の実習も軌道にのってきました。

トマトのえき芽取り、ナス・キュウリの誘引、キュウリの収穫とすることは

たくさんあります。野菜の成長に合わせて生徒の技術力も成長しています。

次にジャガイモの収穫です。有馬高校では、「キタアカリ」・

「メークイン」・「ポロシリ」を栽培しています。

本当はジャガイモ自体を大きくするためには花を摘み取ります。学校では

授業で「科」の分類で使用するために少し残しています。

ジャガイモと同じ「科」はトマトやナスです。色は違いますが

花の形は同じです。

皆さん、いい笑顔です。たくさん収穫することができました。

人と自然科 ブドウ栽培 ジベレリン処理を行いました

人と自然科では、ベリーA、ピオーネ、マスカット3種類のブドウを栽培しており、2年生の果樹と緑の授業でベリーA、3年生果樹と緑で高級ブドウのピオーネを、そして「総合実習」の授業を中心に全学年でマスカット・オブ・アレキサンドリアの栽培技術を学んでいます。

4月の芽かき作業から栽培はスタート、生徒は毎週ブドウ畑に足を運び技術を習得しています。

そして5月に入るとブドウは一気に成長し、様々な管理作業に追われています。たとえば上に伸び、屋根に突き当たろうとしている枝を折らないように、ねじりながら下に向ける「捻枝」、テープナーという道具を使って針金にとめていく「誘引」作業や1本の枝に2つ~3つついている花穂(つぼみの塊)を1つにしぼる「摘穂」、房の形を整える「整房」などなど、毎回実習は充実していますね。

そして5月下旬に入り、いよいよジベレリン処理を学びました。ジベレリンは植物ホルモンの一種。主に無核化(種なしにすること)を目的に行い栽培期間中2回実施します。

まずは2年生によるベリーAのジベレリン処理です。

ベリーAの場合、ジベレリンの濃度は100ppm。実施時期は開花前約2週間です。判断方法の一つとして、蕾の幅が約1.8mmを超えてきたた頃。タイミングを逃すと果実にに種が残ってしまうため、中間考査終了後、短時間残って実習を行いました。カップに入れ、花穂(つぼみの状態の房)を一つ一つ丁寧に液に浸していきます。

しっかり処理できましたね。2回目は開花後訳15日後が適期です。しっかり取り組みましょう。

その一週間後・・・今度は3年生の生徒ピオーネのジベレリン処理を行いました。

ピオーネの1回目の処理適期は満開から約5日後。濃度は12.5ppmです。さすが3年生。昨年ベリーAの栽培を学んだだけあって、慣れた手つきです。

ちなみにピオーネの2回目ジベレリン処理時期は1回目の10~15 日後です。

3年生がジベレリン処理を行った翌日には、2年生総合実習で、着粒促進のためにマスカット・オブ・アレキサンドリア のフルメット処理も行いました。

これからブドウ栽培は最大の難関「摘粒」(粒を一粒一粒落として房の形を整える作業)へと移っていきます。ブドウを待っている皆様(有馬高校の生徒・保護者限定販売です)のために頑張りましょう。

3学年 就職・進学 面接講座

5月27日(月)山口学園ECC国際外国語専門学校より講師の高橋先生をお招きして、面接講座を開催しました。

就職・公務員希望の生徒は勿論、早期に総合型選抜等で面接指導が必要な生徒も参加して、第一印象の大切さや挨拶・お辞儀など、ロールプレイングをしながら学ぶことができました。

アシスタント3名がとても良い見本を示してくれたおかげで、参加者はイメージを掴みやすかったのではないでしょうか。進路実現に向けて、面接で良い印象を残せるように頑張っていきましょう!

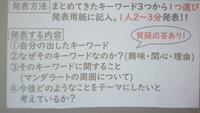

ARIMA 探究Ⅰ 「キーワード発表会」

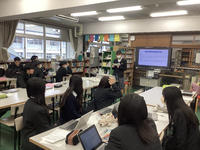

27日(月)の5,6限に行われた2年生の「ARIMA探究Ⅰ」では、探究活動の第一歩として、キーワード発表会とキーワードマッピングを行いました。

5限目に行われたキーワード発表会では、クラスを3つのグループに分け、その中で各自が現在興味・関心を持っている事柄とその理由についてそれぞれ説明しました。また、その説明を聞いたグループのメンバーは、質問したり意見を述べたりするなど、活発に交流していました。

6限はその続きとしてキーワードマッピングを行いました。思いついたキーワードに関連する語句をどんどん書き出し、イメージを膨らませました。今後の探究が楽しみです。

人と自然科 令和6年度農業クラブ前期総会を開催しました

中間考査が無事終了し、先日有馬高校では前期生徒総会が開催されました。

生徒総会に続き、5月24日金曜日には講義棟に 人と自然科の1年生から3年生の生徒全員が集まり、令和6年度農業クラブ前期総会が開催されました。

人と自然科のように、全国の農業に関連する学科で学ぶ生徒は全員『生徒会』に加えて『農業クラブ』という組織に所属しています。(そのため生徒総会と農業クラブ総会の両方に出席します。)農業クラブが生徒会と異なるのは、農業や環境などに関する知識や技術を習得する日頃の授業や実習も農業クラブ活動であり、習得した知識や技術を活かした地域貢献活動も農業クラブ活動です。

直近の地域貢献活動 でんスポアドベンチャーフェスタ出店に関する記事はこちら

また全国の農業高校生と交流したり、農業について学んだことを全国約9万人の農業高校生と競い合う各種競技会に挑戦したりするのも農業クラブ活動の特徴です。

先日全国の農業高校生とフラワーアレンジメント技術を競い合った第19回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストに関する記事はこちら

昨年全国の農業高校生と競い合った農業クラブ全国大会熊本大会に関する記事はこちら

総会の進行はもちろん農業クラブ本部役員の生徒が全て行います。そして今年度初めてBYOD端末(一人一台端末)のタブレットコンピュータに総会資料を配信しペーパーレスで行うことにしました。

前期副会長による開会の言葉の後、まずは人と自然科のリーダーである前期会長より挨拶です。『競技会や郊外活動などで活躍された、昨年卒業された先輩方に負けないように人と自然科の生徒が一丸となって頑張りましょう』とクラブ員一人一人を鼓舞する素晴らしい挨拶でした。

そして議長が選出された後、総会に入ります。執行部事業から令和5年度事業報告と令和6年度事業計画案

執行部会計から令和5年度会計決算報告と令和6年度会計予算案、さらには監査委員から会計監査報告があり、異議もなく承認されました。

議長解任後は昨年度の活動成績報告。昨年度は前文で紹介した農業クラブ全国大会やフラワーアレンジメントに加え、全国産業教育フェアフラワーアレンジメントコンテストでも銅賞に入賞するなど様々なコンテストで優秀な成績を収めることができたことが報告され、『今年度も先輩に負けない活躍ができるように頑張りましょう。』と言葉がありました。

第22回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに兵庫県代表として出場 銅賞受賞に関する記事はこちら

県庁緑化活動に対し教育長より感謝状をいただきました に関する記事はこちら

農業クラブフラワーアレンジメント班の生徒がゆずりは賞(教育長表彰)受賞 に関する記事はこちら

農業クラブフラワーアレンジメント班 さんだチャレンジャーズアワードを受賞 に関する記事はこちら

次は令和6年度前期有馬高校農業クラブ執行役員の紹介です。2.3年生を中心とした11名の執行部役員に加え、新たに7名の1年生を加えた27名の執行委員が紹介されました。このメンバーが人と自然科の核となり、農業祭などの行事やオープンハイスクールの運営、農業を通したボランティア活動など、人と自然科を盛り上げてくれます。役員のみなさんよろしくお願いします。

最後はもちろんFFJの歌斉唱です。FFJの歌は全国の農業高校生が県大会や全国大会、農業高校生が集う会議や交流会で必ず斉唱する歌です。

(日本学校農業クラブ連盟HP内に、FFJの歌が聞けるリンクがあります)

農業クラブ本部役員の生徒の大声に多くの生徒が応え、会場は大合唱でした。人と自然科生徒の勢いを感じました。

閉会のことばで前期総会も無事終了。

農業クラブ活動はいよいよ本格的にスタートします。6月には兵庫県下11校の農業高校生が集まるイベント『リーダー講習会』そして7月には農業高校生の甲子園、インターハイとも呼ばれる『各種競技会』の予選会である県大会です。人と自然科のみなさん、日々の農業学習を楽しみながら全国制覇を目指し、頑張りましょう。

人と自然科 令和6年度 第1回農業法人仕事説明会に参加しました

5月23日(木)加古川総合文化センターにて、農業法人仕事説明会が開催され、将来農業関係の仕事に就く可能性がある、人と自然科の生徒6名が参加しました。

ひょうご農林機構(ひょうご就農支援センター)が主催で開催されているこの事業は、県内の農業高校、農業大学校に所属している生徒を対象に毎年2回開催されます。近年増えている農業法人と農業を学んでいるが、家が農業をしていない生徒をマッチングさせることを目的に6年前から実施されています。今回は県下の農業法人17社の経営者、そして社員の方がブースを設け、生徒・学生は県内8校から74名の生徒・学生が参加しました。

人と自然科生徒の近年の進路状況を見てみると、128年の歴史を持つ有馬高校において、多くの先輩方とのつながりを活かた幅広い企業への就職はもちろん、農業系の4年制農学系大学や農業大学校などへ多数の生徒が進学し、大学、農業大学校卒業後に就農する生徒が毎年のように出てきています。

(参考)今年3月に卒業した人と自然科進路実績はこちら.pdf

今回参加した6人の生徒は、国公立大学・私立大学農学部や農業大学校に進学した後に就農、もしくは農業関連産業を希望する2年生です。開会式の後早速ブースを回ります。

この日出展いただいた農業法人は、有馬高校の通学域でもある神戸市だけでなく、たつの市や上郡町、新温泉町や淡路市など県内全域から、そして、野菜・畜産・水稲など多様な経営体の法人のからの参加がありました。スライドや資料、動画などを準備いただき、分かりやすく説明していただきました。

本校から参加した6人は、一人6社~7社の農業法人ブースを訪れ、経営内容やこだわり、勤務体系、休日などの話を熱心に聞き、メモを取っていました。そして時には農業に対する自分たちの考えも経営者の方に伝えていました。

そして会場を見回っていると見覚えのある学生が・・・1年前に人と自然科を卒業し、現在県立農業大学校2年生として農業を学んでいる先輩でした。すでに就職活動がスタートし、関連産業への就職か農業法人への就農か迷っている中での参加なのだそうです。農業大学校でも様々なことにチャレンジし、毎日充実されているとのこと。とてもうれしいです。活躍している先輩の姿に励まされますね。

3時間の説明会はあっという間に終了。終了後のアンケートを覗いてみると、「熱い思いを持っている経営者の方が多く、農業に対するプライドを感じた」「進路選択を考えるきっかけになった」・・・などなど充実した時間となったです。

次回の開催は12月です。このような機会をいただきましたひょうご農林機構のみなさま、本当にありがとうございました。

人と自然科 農業クラブ農業鑑定競技会校内予選会実施しました

5日間にわたる1学期中間考査がついに終わりました。生徒の皆さん手ごたえはいかがですか?これからは有高祭(文化祭)にむけ、忙しくなりますね。

さて1学期中間考査中、人と自然科では農業クラブ農業鑑定競技会の校内予選会が密かに開催されていました。

人と自然科の生徒も含め、全国の高校で農業を主に学ぶ生徒は全員『農業クラブ』という組織に所属しています。そして日頃の学習の成果や活動の成果を全国の農業高校生と競い合うのが各種競技会で、別名『農業高校の甲子園』『農業高校のインターハイ』と呼ばれており、8万人の頂点を目指す、農業高校生あこがれの場です。

昨年度の農業高校の甲子園 農業クラブ全国大会熊本大会に出場 に関する記事はこちら

そして各種競技の中で有馬高校が得意としているのが「農業鑑定競技会」です。農業鑑定競技会は、実習や座学など、農業に関する学習で得た知識を活かし、鑑定・判定を通して問題を解いていく競技です。出題数は40問で、農業に関わる生物やその病気、種子、肥料、機械機具、・・・等々を20秒または40秒というわずかな時間で鑑定・判定します。

この農業鑑定を人と自然科では、科目「総合実習」の考査として実施しており、特に1学期中間考査は7月の県大会出場をかけた校内予選会として実施しました。学年関係なくガチンコ勝負。今年から新設された野菜・草花・果樹の3つの部門の代表権を争います。

昨年の県大会 第71回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 前編(競技会当日)に関する記事はこちら

このように机の上に植物や工具、病気や害虫の写真が並べられ、生徒は観察しながら問題を解いています。

せっかくなので今回校内予選会(1学期中間考査)で出題された問題をいくつか紹介します。

この花をもつ果実の名称を答えなさい。

このうち、パイプレンチはどれですか?記号で答えなさい。

このうち短日植物はどれですか?記号で答えなさい。

このような問題が40問続き、正答率で競います。ちなみに昨年は、人と自然科の生徒が県大会で最優秀賞(1位)と優秀賞(2位)を受賞し全国大会に出場。全国大会においても優秀賞を受賞することができました。

昨年の県大会 第71回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 後編(大会式典)に関する記事はこちら

今回有馬高校の代表に選ばれる皆さん。先輩の活躍に続き、今年も全国大会に出場できるように、そして日本一を目指し頑張って準備していきましょう。

前期生徒総会・表彰伝達

中間考査が終了し、ほっとした表情で全校生徒が体育館に集い、前期生徒総会が行われました。

生徒会が主体的に総会を進行し、滞りなく終了しました。

活動報告や予算案、各委員会の活動計画を発表した皆さん、お疲れ様でした。そして、総会に参加した全校生徒の皆さんは生徒会運営を承認しましたので、それぞれができることをし、協力して学校生活を盛り立てていきましょう!

続いて、表彰伝達式が行われました。各方面で成果を上げた皆さんへ、教頭先生から表彰状が手渡され、誇らしげな姿が見られました。

栄光を手にした時の気持ちや景色を忘れず、これからの日々も積み重ねていってください。

そして、有高祭に向けての準備をしつつ、全校生が生き生きとした姿が見られることを願います。

人と自然科 第19回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストにて銀賞・銅賞・奨励賞受賞しました

先日第19回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストの結果が発表され、人と自然科フラワーアレンジメント班で技術を磨いている生徒が、銀賞・銅賞・奨励賞受賞しました。

まずは人と自然科のフラワーアレンジメントに関する取り組みについて少し紹介します。人と自然科では2、3年生の選択科目で学校設定科目「フローラルアート」を設定しており、授業でフラワーアレンジメントに関する知識や技術を習得することができます。

そしてさらに高度な技術を習得したい生徒は、農業クラブフラワーアレンジメント班に所属し、放課後や休日も練習を行い、国家資格であるフラワー装飾技能士の資格取得や全国大会への挑戦に向けた練習を行っています。

国家資格フラワー装飾技能士に挑戦しています・・に関する記事はこちら

もうひとつの全国大会 第22回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに兵庫県代表として出場 銅賞受賞に関する記事はこちら

そして今回フラワーアレンジメント班の生徒が出場した第19回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストはフラワーデザインの甲子園ともいえるイベントで、全国の高校でフラワーアレンジメントを学ぶ生徒が日本一を目指し挑戦する大会です。今回はフラワーアレンジメント班に所属している生徒が挑戦。大会に向けて、特別非常勤講師のフローリストの先生にアドバイスいただきながら自分たちでデザインを考え、花台も自分の手で制作。2ヶ月以上かけて完成させました。

今回の大会テーマは「サステナビリティ」です。テーマに沿って作品の随所に工夫を凝らしていますね。出場した選手の作品と作品コンセプトはこちらです。

S.Aさん タイトル:四季の”Re”サイクル (NFD銀賞)

シュレッダーした落ち葉を糧にして、失われつつある日本の四季がこれからもめぐり続けてほしいという願いを込めました

I.Yさん タイトル:循環 (NFD銅賞)

色とりどりの植物が重なり合って、繰り返し生命が巡り自然が循環する様子を表現しました

I.Kさん タイトル:果てしない可能性 (奨励賞)

私たち高校生からあふれ出す個性的なアイデアが世界中で実行され、持続可能な社会が実演されている様子を表現しました

S.Hさん タイトル:想望

感情が複雑に絡み合う世界。多様性を互いに認め合い平和な時代をともに築いていくという想いを作品に込めました

どの作品も個性的で素晴らしい作品ですね。入賞したみなさんおめでとうございます。

ちなみに先日人と自然科に入学した1年生も3人の生徒がフラワーアレンジメント班に入部したとのことです。先輩の活躍に負けないように練習頑張りましょう。

人と自然科「クラインガルテン」②~スイートコーン、サツマイモ定植

クラインガルテンも2回目、今回は前回、定植したトマトとナスの支柱立て、スイートコーンと

サツマイモの定植を行いました。

今回より生徒がホワイトボードを使用して説明を行いました。今回のテーマは「なぜ支柱をするのか?」です。初めての説明、緊張していました・・・。

説明後、実習開始です。特にトマトでは花の向きを見て支柱を立てるのがポイントです。

支柱立てが終わると、次はスイートコーンの定植です。ここでも、植え方を生徒が説明しました。段々と慣れてきましたね。

スイートコーンは受粉しやすいように「並木植え」という方法で行います。この作目は担当区域ではなく全員で協力して約100本の植え付けを行いました。

最後にサツマイモの植え付けです。今回は活着しやすく、多くのイモが取ることができる

「斜め植え」で行います。ここでも全員で協力して行いました。秋のイモ掘り、楽しみですね。

今日は盛りだくさんの内容でした。皆さんお疲れさまでした。

人と自然科 地域自然保護 現地フィールドワークその2 里山管理を体験する

人と自然科3年生学校設定科目「地域自然保護」の授業では、今年も県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っています。

前回は実際に有馬富士公園で夢プログラムを実施されている地域の先輩方からプログラムを体験させていただいており、里山を存分に楽しむプログラムを体験しました。

前回のフィールドワーク 『ありまふじ里守の会』里山を存分に楽しむ に関する記事はこちら

そして5月14日(火)、現地フィールドワーク2回目として、有馬富士公園で里山管理活動を継続的に行い、さらにはシイタケ菌打ち体験やキノコ観察会などの体験活動を来園者に提供されている『緑の環境クラブ』の方々から夢プログラムを体験しました。まずは体験の1週間前、グループの代表の方に来校いただき事前学習を行いました。

里山と人間との密接な関係や多様な生態系、そして常緑樹を中心に間伐するなど、里山管理の方法について学んだ後、安全に里山管理柄を行うための注意点について詳しく説明いただきました。特に今回は太い樹木を伐木するということで、鋸刃の入れ方やロープのかけ方など、専門的な技術をスライドを見ながら学びました。

そして一週間が過ぎ、有馬富士公園へ。天候は快晴です。

ヘルメットと剪定ばさみ・のこぎりを装着し、自己紹介です。今回は緑の環境クラブより10名の方にお世話になります。お忙しい中本当にありがとうございました。そして安全に実習を行うための最終確認。マダニなどから守るために肌の露出を避けること、ハチやマムシが出たときは安易に近づかず周囲に知らせることなど、けがをしないための大切な心構えを再確認しました。

3班に分かれ、いよいよ実習地へ向かいます。

ラジオ体操、そしてマダニ対策の虫よけスプレーをしっかり吹き付けた後、里山に入ります。

入る直前には、触るとかぶれる可能性のあるウルシ類の植物も教えていただきました。

まずは全員で下草刈り体験です。このように地表部を覆うネザサをノコギリや剪定ばさみで刈っていきます。

『バイオネスト』という分解を促進させるためのスペースに集めていきました。さっぱりして風通しが良くなりましたね。

次は間伐体験です。混み合った里山を明るくしていきます。一週間前の事前学習で教えてもらった内容を思い出しながら、ロープと滑車をかけていきます。

今回はソヨゴやヒサカキなどの常緑樹をノコで伐採しました。太い樹木は下の写真のように受口を作り、ロープを引っ張り、意図した方向へ倒していきました。

そして間伐した樹木置き場を作るために丸太を削って杭を作り、枝を使って支え、安全に杭を打ちバイオネストを作りました。

伐採した木は腐食し土に還りやすくするために小さく切断し、お手製のバイオネストに積んでいきました。

木を1本間伐しただけで、上空から光がさしてきました。里山の中に光が入ると、地表面に新しい植物が芽吹き始め、多様な生態系が生まれます。

約2時間のプログラムはあっという間に終了。最後に道具の手入れをしっかり行います。これも大切なプログラムです。

最後に大ホールに戻って振り返りです。この日見つけた樹木の名前を復習し、

1人ずつ本日のプログラムで気づいたことを発表しました。『木を1本切るだけで様々な技術が必要だということを学んだ』『里山管理の方法について学ぶことができた』『次回機会があれば、もっと太い木を間伐してみたい』など前向きな意見ばかりで、生徒にとって忘れられない経験となったようです。

緑の環境クラブの皆さん、すばらしい夢プログラムをありがとうございました。

この日あまりにも天気が良かったので、最後に公園のシンボルツリーの前で集合写真を撮りました。

次回の現地研修は元キッピーフレンズの方から、公園の植物を活用した夢プログラムを体験する予定です。

人と自然科 ひとはく連携セミナー1回目 兵庫県のlいろいろな生き物について学ぶ

人と自然科には身近な環境保全方法を学ぶ「ナチュラルキープ」やフラワーアレンジメント技術を専門的に学ぶ「フローラルアート」など、人と自然科でしか学べない授業「学校設定科目」がたくさんあります。

そして1年生の生徒が全員学ぶ学校設定科目が「人と自然」。今年も「人と自然」の授業で、ひとはく連携セミナーがスタートしました。有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の専門員から、各分野のユニークかつ専門的な講義を直接受講することができます。有馬高校から徒歩で約15分。みんなで元気よく歩いていきます。天気にも恵まれてよかったですね。

さて、第1回目の講義はセミナーは「兵庫県のいろいろな生物」をテーマに、毎年お世話になっている鈴木武研究員から講義をいただきました。鈴木先生は植物研究の第一人者ですが、植物以外にも昆虫やは虫類など幅広く研究されています。

まずは「種分化」について学びました。大陸移動や砂漠・氷河の形成などが障壁となって複数の集団にれること分断されることを地理的隔離といい、また個体群の中で生殖が行われないこと、もしくは同じ場所に生息していても互いの間で交雑が起きないことを「生殖的隔離」といいます。このような様々な隔離によって「種」というのができあがっていくのだそうです。

次に種分化の一例として、鈴木先生が研究の第一人者であるタンポポについて説明していただきました。タンポポにはカンサイタンポポやセイヨウタンポポ、カントウタンポポ、シロバナタンポポなど多様な種類があり、花弁の色はもちろん、特に外片の細かな形の違いで見分けるのだそうです。ちなみに近年はカンサイタンポポとセイヨウタンポポの雑種も増えているそうです。

そして鈴木先生のコレクションも実際に見せていただきました。ヘラクレスオオカブトや蛇のレプリカ、イモリやハツカネズミ・・・それぞれの生き物の触り方や特徴など実際に触れて学ぶことができました。

ちなみに生き物には特徴から名前がついているものが多くあるようで、例えば今回見せていただいた生き物では、イモリは井戸や池を守る「井守」、ヤモリは家を守る「家守」、コウモリは河を守る「河守」という意味が込められているとのことでした。

とても興味深く学べたようであっという間に90分すぎてしまいました。鈴木先生本当にありがとうございました。はじめてのひとはくセミナーということで、集合写真を撮りました。

今年入学した1年生は、農業や環境に特に興味があり、普段の農業に関する実習も意欲的です。そして人と自然科ではこのようなユニークな経験、体験を積み重ね、3年後の進路実現につなげていきます。

次回のひとはくセミナーは太田 英利研究員より『生物の種について』というテーマで、「種」についてさらい知識を深めていきます。頑張りましょうね。

【福祉】3年生 生活支援技術-車いす介助(校外)-

2024年5月14日(火)8:45~10:35

学校から三田駅まで車いすで出かけてきました。前日までの雨が心配でしたが、とても良い天気。暑いくらいでした。校内で習得した技術を、まちへ出ての実践です。

道中の坂道の移動はきちんとできています。校内ではできない、横断歩道を渡りました。信号のタイミングが早いところもあったり、信号のないところもありました。止まってくれた運転手さん、ありがとうございました。

また道路が傾いていたりして真っすぐに進めなかったり、ちょっとした段差に前輪がとられたりしてしまうこともありました。

学校から約15分ほどで三田駅前に到着しました。

エレベーターも学校では実践しにくいことの一つです。介助するときは、先の乗るは介助者?それとも車いすに乗っている人?そんなことを考えました。すれ違う人に「勉強頑張ってね」と声をかけてもらいました。

外出するには目的があります。その目的の一つ、買い物も実践しました。お釣りを取りやすいように前に出してくれたり、車いすに配慮した席(他の机と高さが少し違った)の説明をしてくれたりと店員さんの配慮がうれしかったです。

今日体験して感じたことを、マップにして行きたいと思います。

さて、次はどこへ何をしに行きましょうか。みんなが過ごしやすいまちを考えていきたいですね。

人と自然科「クラインガルテン」①~開講式、植え付け

令和6年度のクラインガルテンが開始されました。「クラインガルテン」とは有馬高校の学校設定科目の1つで本校生徒と一般受講生の方が一緒に野菜栽培にチャレンジする科目です。

本年度は3年選択者14名と受講生9名で授業を行っていきます。

まずは教室で開講式です。学校長挨拶、生徒代表挨拶、生徒と受講生の方の自己紹介です。

開講式も終了し、さっそく圃場で野菜苗の植え付けです。1人あたり約4mの圃場で、春~夏は、トマト・ナス・ピーマン・シシトウ・スイートコーンなどの栽培を行いました。

さっそく、生徒は今までの実習の経験を生かして根鉢を崩さぬように植え付けを行っていきました。さすが、3年生!慣れた手つきで受講生の方と実習を進めていきました。

連日の雨で圃場も足元が緩く実習しにくい環境でしたが、約1時間で植え付けを終了

しました。今後は毎週2時間、野菜栽培にチャレンジしていきます。一般受講生の方も、生徒と楽しくお話をしながら野菜栽培を楽しく学んでいきましょう。どうぞ宜しくお願いします。

人と自然科1年生 『農業と環境』 スイートコーンの定植を行いました

1年生の生徒が有馬高校に入学してあっという間に1か月経ちました。人と自然科でも『総合実習』をはじめとした実習の授業が本格的にスタート。野菜・草花・果樹の栽培について、実学を通してしっかり学んでいます。

作物の栽培について基礎から学ぶ『農業と環境』の授業では、先日自分たちで種をまいたスイートコーンを圃場に移植する定植という行程を学びました。

種をまいて10日後、育苗ハウスを訪れてみると・・・

一気に10センチほど成長していました。早速発芽率を計算。ほとんどの生徒が85%を超えていましたね。優秀です。

その後雨が続き、なかなか圃場に入れない日が続きましたが、ゴールデンウィーク明けにやっと天気が持ち直し、整地作業です。農具の説明を受けた後、早速農場に向かいます。

皆さん野菜などの作物が植えられているところが山のように盛り上がっているのを見たことがあると思います。これは専門用語で『畝(うね)』と言って、排水性を良くしたり、作業効率を上げたりする役目があります。この『畝』の上の部分『床(とこ)』をクワを使って平らにする作業が整地です。

一見簡単そうに見えますがコツが必要です。山の上を削りすぎると低くなりすぎてしまいますし、逆に高くしすぎると床の面積が小さくなりスイートコーンを植える間隔が狭くなってしまいます。目安は畝幅50cmです。そして柄を短く持つと力が入りやすくなります。また仕上げはクワの横の部分を使って整えます。

整地できたところでいよいよ定植です。

今回は株間(苗の中心から中心までの間隔)30cm、並み植え(隣の列の苗と平行に植える方法)で行いました。ポイントは、少し深めに植えてウオータースペース(かん水したときに水がたまるくぼみ)を作ることです。うまく定植できましたか?

定植した日はちょうど公開授業&春季オープンハイスクールの日。中学生と保護者の方がたくさん見学に来てくださり、少し緊張しましたね。

約1時間半かけて一人30本のスイートコーンを定植しました。これから気温もどんどん上がり、スイートコーンもどんどん成長していきます。

ちなみに人と自然科では毎年1年生の生徒が栽培したスイートコーンを北摂第一幼稚園の年中さんと一緒に収穫をしています。昨年もとても楽しい時間となりました。

しっかり管理・観察して、おいしいスイートコーンを収穫できるように頑張りましょう。

春季学校説明会・公開授業

中学生の皆さんや保護者の方々に、有馬高校とはどのような学校かを知っていただきたく、春季オープンハイスクールを開催しました。500名を超える方々にご参加いただき、ありがとうございました。

体育館での全体説明会では教員だけではなく、本校在学生の生徒からも総合学科や人と自然科での学びを紹介しました。中学生の皆さんは、先輩方からの声に耳を傾けていました。興味、関心ごとはあったでしょうか。

また、学校公開授業に併せて授業や校舎見学をしていただきました。

高校生が学ぶ姿や内容を見たことで、具体的な夢や目標を見つける助けになっていることを願います。

校舎見学で迷子になる方もちらほら…。「ここはどうやって行けばいいの?」「あっち?こっち?」と指を指して考える。

迷路級の校舎も有高の特徴です。入学すればスイスイと移動できるようになりますのでご心配なく。

次は夏季オープンハイスクールでお会いいたしましょう。

産業社会と人間「キャリアデザイン・文理選択ワークショップ」

5月10日(金)の「産業社会と人間」の授業では、「キャリアデザイン」と「文理選択ワークショップ」を行いました。

講義棟で行われた5限目は、キャリアデザインの第一歩として、今までの人生の中における「選択」にどのようなものがあったか、そしてそれらをどのように「決断」してきたかについて、周囲の生徒と話をしました。決定していく上での3か条として

①多くの情報を集める

②人の言葉に耳を傾ける

③自分の考えをまとめる

ということが挙げられました。これから進路を決めていくのに役立ててください。

6限目は各教室に戻り、カードを用いながら班で様々な学問分野の名称とその内容について理解を深めました。「へぇ~こんな分野あるんや!」など新たな発見をした生徒もいました。また、どの学問にも英語が不可欠だと知り、日々の勉強の大切さを再確認した生徒もいました。

これら2時間の学びを、今後の文理選択、科目選択につなげていきましょう。

人と自然科 地域自然保護 現地フィールドワークその2 里山を存分に楽しむ

人と自然科3年生学校設定科目「地域自然保護」の授業では、今年も県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っています。

前回は有馬富士公園パークセンター職員の方から、有馬富士公園の歴史や県立公園に関する関係法令など、パークマネジメントについてお話いただき、実際に現地見学も行いました。

前回授業 現地フィールドワークその1 有馬富士公園について知る に関する記事はこちら

そして今回からはいよいよ実際に有馬富士公園で夢プログラムを実施されている地域の先輩方からプログラムを体験させていただきます。4月30日(火)有馬富士公園の里山を復元、活用する活動をされているの皆様による、里山を存分に楽しむプログラムを体験しました。『ありまふじ里守の会』は有馬富士公園にある里山や棚田の再生活動を楽しみながら行っているグループです。

代表の遠藤先生から簡単な日程説明を受けたあと、安全のためのヘルメットを受け取り、早速里山に入っていきます。

まずはアイスブレイク「立体カモフラージュ」というプログラムです。約10mの草むらの中にぬいぐるみなどの人工物が隠されており、何個隠されているか見つけながらゆっくり歩いていきます。

これは簡単・・・とみんな思っていたようですが、見つけた数を聞いてみると全く足りておらず・・・ワイワイ言いながら全員やり直し。2回目のチャレンジです。想像以上に盛り上がりましたね。このプログラムではこれから入る里山の中で、しっかり視野を広げる練習の意味も兼ねているとのことでした。

しっかりアイスブレイクできたところで、先ほど受け取ったヘルメットを着用し、いよいよ里山に入ります。

次のプログラムは『アニマルトラッキング』です。里山の中に生息する多様な生き物の痕跡を探します。まず見つけたのは動物の足跡。Vの字の跡からイノシシだと推測されます。

そしてさらに歩くと樹木の幹に縦の傷が・・・下から上に傷が付けられているということで、雄鹿が角を研いだ後だと推察できました。

さらに歩くと地面にエビフライのようなものが落ちていました。これはリスが松ぼっくりの「かさ」の部分を食べ、芯の部分を地面に落としたもので、別名『森のエビフライ』と言われています。このように様々な生き物の痕跡を見つけることができ、里山の生物多様性を感じることができました。

そして最後のプログラムは「カントリーヘッジづくり」です。カントリーヘッジとは枝などの木材を積み上げ、通路側と林内を区別する垣根のことです。里山の資源を循環できるだけでなく、木材を積んでいるだけなので隙間が多くでき、小さな生きものの住処となります。早速、里山に散らばり、落ちている枝を拾い集めます。また、間伐も行い必要な材料を集めました。

材料がそろったところで杭を打ち、互い違いに枝を重ねていったら完成です。里山の中の資源を楽しく活用する・・・本当に楽しい時間でしたね。

あっという間に時間は過ぎ、本日のプログラムは終了です。最後にかやぶき民家に集まり、企画を行う際のポイントや、安全に行うために大切なことなどを振り返り、体験を終えての感想も共有しました。

ありまふじ里守の会の皆様、企画から本番のプログラム体験まで本当に時間をかけて準備いただきありがとうございました。生徒にとっても貴重な経験となりました。

次回は緑の環境クラブの皆さまにお世話になり、本格的な里山管理に関する夢プログラムを体験する予定です。楽しみですね。天候に恵まれますように・・・。

産業社会と人間「アンガーマネジメント講座」

4月26日(金)の5,6限に、1年生の総合学科の生徒は「アンガーマネジメント講座」を受講しました。

日本アンガーマネージメント協会より8名の講師をお招きし、5時間目に怒りのマネジメントと対処法、6時間目にはカードを使っていろいろな場面の怒りを点数化し、グループで話をする「アンガーマネジメントゲーム」を行いました。

講師の先生からはまず初めに、「怒り」とは人間にとって必要な感情であり、なくすことを目指すのではなく、「上手に怒れる人を目指す」という話がありました。そして、怒りの原因は「~であるべき」という考えからきており、人によって物事に対する考え方が異なることを認識しなければならない、とお話されていました。

そのお話をもとに、6時間目はカードゲーム形式で、一人がある出来事に対する怒りを点数化し、それを他の班員が当てるという「アンガーマネジメントゲーム」を行いました。このようにして、5時間目に教わった理論を身をもって体感していました。

有馬高校に入学して間もなく一か月が過ぎようとしています。オリエンテーション合宿や日々の授業などで新しいクラスの仲間とも打ち解けることができてきていますが、今回のこの講義やゲームを通して、それまで知らなかったお互いの内面についてよく知るきっかけとなりました。高校生活を豊かで恵まれた人間関係の下で過ごすことができるよう願っています。

人と自然科 農業クラブ でんスポアドベンチャーフェスタにて苗販売&アレンジ体験実施しました

人と自然科では日頃の授業で学んだ知識や技術を活かし、様々な活動を行っています。先日4月20日(土)にも春の農業祭が開催され、授業や実習の成果である野菜苗、花苗を地域の方に販売し、800人を超える方が来場され大成功に終わりました。

令和6年度春の農業祭 盛大に開催されましたに関する記事はこちら

農業祭の熱気が冷めやまない4月27日(金)神戸市北区にある北神戸田園スポーツ公園にて、「でんスポアドベンチャーフェスタ」が開催され、人と自然科農業クラブの本部役員の生徒、並びに農業クラブフラワーアレンジメント班の生徒が参加しました。

「でんスポアドベンチャーフェスタ」は北神戸田園スポーツ公園に地域の方が集い、食品バザーやダンス、ワークショップなどをとおして地域の方と交流を深めることを重視しているイベントです。有馬高校人と自然科としては昨年春に続き、3回目の参加となりました。今回は農業クラブ本部役員の生徒による、花苗・野菜苗販売などの農産物販売と、フラワーアレンジメント班によるコサージづくり体験教室を行います。会場に到着後早速準備開始です。

今回のイベントにはは自分たちで栽培した花苗や野菜苗を1500ポット以上持参しました。商品を陳列したりフラワーアレンジメントの体験会場を整えていきます。そして、レジのシミュレーションやアレンジメント体験のリハーサルも主体的に行っていました。素晴らしいですね。

10:00になり、いよいよイベントスタートです。スタートと同時にお客様で販売所がいっぱいになり販売班は大忙しです。

有馬高校の草花苗は花持ちがよく、夏まで楽しめる。そして野菜苗も植え傷みが少なく丈夫、と地域の方から高い評価をいただいています。トマトやバジルなどの野菜苗はあっという間に完売です。そして花苗はサルビアやアゲラタムが人気。たくさんのお客様に私たちの実習の成果である農産物を購入していただきました。

次はフラワーアレンジメント班によるコサージづくり体験です。大きな声を出してお客様を呼び込みます。

人と自然科と言えばフラワーアレンジメント。「フローラルアート」という学校設定科目(有馬高校人と自然科にしかない科目)を通して2年間、専門的な知識と技術を習得することができます。

そして授業で学んだ技術を生かして各種大会にも出場しており、先日も全国大会で複数の生徒が上位入賞を果たしています。今回は6名のアレンジメント班メンバーが参加し、日頃の授業や実習で身に付けた技術を活かし、アーティフィシャルフラワーを使ったコサージづくり体験を提供しました。

小さな子供から年配の方まで、ワイヤリングやテーピングなどの技術を丁寧に指導していきます。中には『昨年もこのイベントで一緒にコサージを作ってとても楽しかったから今年も来ました・・・』といううれしい言葉もいただきました。この日は40名を超える方が体験を楽しんでくださいました。

さて、農業クラブ本部役員&フラワーアレンジメント班の生徒がイベントを頑張っていると・・・やはり出てきてくれました。人と自然科の生徒が実習を頑張っていると姿を現す妖精さん「ひとっしー」です。

現れた瞬間、小さな子どもたちがたくさん集まり大人気です。一緒に写真を撮ったり、お客様の呼び込みをお手伝いしてくれるなどイベントを盛り上げていました。

当日は雨の予報でしたがどうにか持ちこたえ、龍舞や音楽ライブ、木工やガラスなどのワークショップ、神戸電鉄グッズ販売、自衛隊や大型バスなど働く車乗車体験などのブースが出展し、イベントは大盛り上がり。そしてイベントに訪れた、神戸電鉄のゆるキャラ『しんちゃん』と自衛隊のゆるキャラ『ひょうちん』が偶然出会うという奇跡のコラボも実現しました。

有馬高校のブースに来場いただき、花苗、野菜苗を購入いただいた皆さま、アレンジメントを体験してくださいました皆さま、ありがとうございました。また田園スポーツ公園の皆様、イベントにお誘いいただき本当にありがとうございました。

人と自然科 ブドウ栽培もスタートしました

有馬高校人と自然科の生徒は様々な作物の栽培を学び、生産した農産物を販売しています。現在も花の苗の販売が最盛期を迎えています。

数ある生産物の中で1,2を争う人気商品がブドウです。人と自然科では2年生全員が果樹と緑の授業で、そして3年生果樹と緑コースを選択した生徒が、ブドウの栽培を学んでいます。

そんな大人気のブドウですが、4月中頃に新芽が吹き出し、いよいよ栽培がスタートです。

ブドウ栽培最初の実習内容は芽かきという作業。たくさん出てきた芽を、必要なものだけ残す作業です。授業担当の先生から、出てきた場所による芽の名称の違いや、どの芽を残すのかを学んだあと、さっそくブドウ畑に向かいます。

一般的なブドウの樹の仕立て方として、幹に約20センチおきに『結果母枝』という芽を出す部分を作っていきます。そしてそこからたくさん出る芽を選抜していき、最終的に1本に絞ります。いきなり1本に絞ると棚に誘引(枝を固定すること)するときに折れる可能性もあるので、保険として2本ずつ残します。左が芽かき前の写真、右が芽かき後の写真です。すっきりしましたね。

2年生の生徒はベリーAの栽培を学びます。初めてブドウ栽培を学ぶということで、慎重に行っていましたね。

そして3年生の生徒は、高級ブドウピオーネとマスカットを栽培します。昨年の経験もあり、スムーズに実習を行っていました。

無事芽かきは終了。ここからブドウ栽培は摘穂、整房、誘引、副梢の管理、ジベレリン処理、巻きひげとり・・・などなどたくさんの工程が待っています。そして収穫したブドウは、有馬高校保護者、生徒限定で販売します。

おいしいブドウが収穫できるように頑張りましょう。

人と自然科 地域自然保護 現地フィールドワークその1 有馬富士公園について知る

人と自然科3年生学校設定科目『地域自然保護』では、先週のオリエンテーションに続き、いよいよ有馬富士公園での活動がスタートしました。

オリエンテーション 地域自然保護今年もスタートしました・・・に関する記事はこちら

4月23日(火)生徒は公園を訪れ、実際に公園を運営・管理されているパークセンター職員の田中様から、有馬富士公園の概要、施設、県立公園に関わる法令そして夢プログラムについて説明をいただきました。

まずは公園を実際に管理している兵庫県園芸公園協会の活動内容について学びます。「都市公園運営事業」「花緑施設運営事業」「花と緑のまちづくり事業」を行っており、現在18施設の都市公園・花緑施設を運営されています。そしてその一つがここ有馬富士公園です。

次に有馬富士公園について詳しく学びます。有馬富士公園は、県内でも5本の指に入る来場者数を誇り、地域の方が公園の設立から関わっているユニークな公園です。そしてなんといっても特徴的なのが『夢プログラム』です。地域のボランティアの方がそれぞれの特技を活かし、来園者に向け様々な体験プログラムを提供しており、全国からとても注目されています。さらに 植物の伐採や生き物の採取など、都市公園法や条令で禁止されていることも、『夢プログラム』という仕組みを使って『管理』という名目で実施し、様々な体験プログラムを提供することができます。

説明後はさっそく園内を散策しながら説明を受けました。まずは公園が一望できるスポット三田市自然学習センター屋上へ。シンボルの有馬富士と福島大池を望みます。

そして公園に入っていきます。園内には季節のお花がたくさん咲いていましたね。

有馬富士公園は里山をテーマとした公園です。園内には子どもたちが自然に触れ合うためのガーデン階段をはじめ、環境学習で学ぶための草地の生態園や水辺の生態園・鳥の小道などユニークなスポットがたくさんありました。

そして福島大池をぐるっと一周散策し・・・

昔の里地里山の風景、暮らしが感じられるかやぶき民家・棚田エリアに到着です。かやぶき民家にはボランティアでかやぶき民家を管理されている団体『かやぶき民家守しよう会』の方が常駐されています。屋内にはかまどや囲炉裏などがあり、今はちょうど端午の節句前いということで和室に5月人形が飾られていました。

あっという間に時間が過ぎ、いつの間にか帰校時間。最後はダッシュでパークセンターに戻ってきました。全く時間が足りなかったですね。6月には2時間かけて公園内を自由に調査、取材する計画です。

有馬富士公園パークセンター田中様、お忙しい中説明、案内いただきありがとうございました。

次回からは地域の方が実際に公園で実施されてる夢プログラムをゲストとして体験します。第1弾は公園の里山や棚田を活用し体験活動を提供されている「里守の会」の皆さんから夢プログラムを体験する予定です。とっても楽しみですね。

人と自然科 1年生いよいよ農業の授業、実習スタートです

人と自然科に入学した新入生。今年も農業に興味・関心の高い生徒が多いですね。いよいよ実習授業がスタートです。まずは全員で農場施設の見学です。

人と自然科は野菜、草花、果樹と緑の3つのコースに分かれており、6棟のガラス温室と11棟のビニールハウス、そして約1haの圃場でトマトやキュウリ、花苗や鉢花、そしてブドウやブルーベリーなどの果樹を栽培しています。

そしてシンボルとなっている施設は大温室。県下の県立学校最大の温室です。現在は亜熱帯植物に加え、バナナやアボカド、フィンガーライムなどの亜熱帯果樹の栽培をしています。

有馬高校のシンボル 大温室がパワーアップして生まれ変わりました・・・に関する記事はこちら

このような環境でこれから3年間、農業や環境を学ぶということで、ワクワクしてきますね。

さて見学が終わったところで初めての農業の授業です。最初の授業は実習。農業に関する基礎的な知識や技術を学ぶ『農業と環境』の授業です。

いきなり屋外での授業、これぞ農業高校ですね。『農業と環境』の授業では1学期にスイートコーンを栽培します。各自の担当区が設けられ、各自が責任をもって管理、栽培を行うことで技術を習得します。そして最初の実習はたねまきです。有馬高校では近年ポリポットに種をまき、育苗した苗を圃場に植え付ける移植栽培を行っています。

まずはポリポットに培養土を入れていきます。この時上から約1センチのスペースを設けます。ウォータースペースというかん水したときに水がたまるための空間を作るのがポイントです。

そしてたねを落とすための植穴を指で作り

たねを2粒落として覆土(土をかぶせること)します。ポイントは栽培過程で間引きを行う際、残す苗を傷めないために、たねの間を1センチほど開けておきます。そして覆土は一般的にたねの2~3倍の厚さが適当と言われています。

ちなみに今年栽培する品種は『ゆめのコーン』バイカラー(黄と白の2色の粒が混ざる)で中生(たねまきをして収穫するまでの期間が普通)の品種です。一人30ポットたねまきして実習は終了。育苗器に入れ、加温・加湿することによって発芽を促します。順調にいけば2~3日で発芽します。

そして3日後・・・早速みんなで育苗ハウスに発芽状況を観察しに行きました。

約1センチの新芽が顔を出していましたね。次の授業で発芽率を計算してみましょう。

人と自然科では栽培したスイートコーンを毎年、北摂第一幼稚園の年中さんと一緒に収穫をしています。昨年もとても楽しい時間となりました。

今年もおいしいスイートコーンを幼稚園児の皆さんに届けられるように頑張りましょう。

人と自然科 令和6年度春の農業祭 盛大に開催されました

4月20日(土)春の農業祭が開催されました。この日は早朝から美しい日の出。農業祭が近づくにつれ天気予報がどんどん晴れに変わっていきましたね。当日は快晴でした。

春の農業祭に向け、生徒は春休み前から栽培をスタート。実習授業をとおしで野菜苗、草花苗約20000株を準備し、地域の皆さまをお迎えします。

春の農業祭に向けた実習風景 春の農業祭まであと2日に関する記事はこちら

そして前日の授業、そして当日早朝もテントを立てたり苗の状態を確認したり・・・など最終の準備、打ち合わせを行いました。

春の農業祭は人と自然科2.3年生が運営します。まずは開会式。教頭先生より、「体調管理に気を付けて、日ごろの成果を存分に発揮し頑張ってください。」との激励言葉を頂き・・・

そして農業クラブ会長あいさつ「さて問題です。野菜苗を担当する皆さん。トマトのポリポットの色は何色か覚えていますか?・・・・果樹と緑班の皆さん、カーネーション、そしてラナンキュラスの値段覚えてますか?・・・・春の農業祭が成功するように、頑張りましょう。」とみんなが笑顔で元気になるあいさつがありました。

そして各部門最終準備です。8時を過ぎたあたりから長蛇の列が・・・緊張感が増してきましたね。

朝9:00農業クラブ会長の鐘の音でいよいよ販売開始。順番にハウス、温室内に案内していきます。

ハウス、温室の中はすぐにお客様でいっぱいです。お目当ての野菜苗、花苗をかごに入れていきます。生徒はかごを持ったり品種や栽培方法を説明したり・・・お客様のサポートをします。

温室内では花苗、野菜苗の栽培、そしてカゴにたくさんのせられた花苗、野菜苗を数え会計をしていきます。今回部門によっては、計算間違いを防ぎ、効率よく会計を行うため、タブレットを導入してみました。

そして購入いただいた苗は、2年生の生徒を中心に、駐車場まで運びます。一輪車による運搬中、栽培方法や学校生活などの話をしながら楽しく運搬してくれるのでいつも地域の方に大人気です。

農業クラブコーナーでは生徒がデザインしたTシャツなどのグッズ販売、そしてやはり今年も現れてくれました。人と自然科の生徒が販売実習を頑張っていたら出てきてくれる妖精さん、人と自然科公式ゆるキャラ「ひとっしー」です。

当日は約850人の方に来場、約13000株の苗を購入いただきました。春の農業祭は大成功でしたね。ご購入いただいた皆さま、生徒の学びの成果を『購入』という形で『評価』『応援』いただき本当にありがとうございました。また、長時間お待ちいただいた方、ご理解、ご協力ありがとうございました。

閉会式の後、最後の春の農業祭となる3年生の集合写真です。(ちなみに生徒が嬉しそうに手にしている白い紙は、春の農業祭、販売実習の振り返りをまとめるレポート用紙(宿題)です。みなさんが農業祭を通して何を学び、気付きを得たのか、レポートを読むのが楽しみです。

なお、農場には多少の花苗、野菜苗が残っており、平日の10:00~16:00に以下の通り販売しております。

これからも有馬高校人と自然科の農産物をどうぞよろしくお願いします。

人と自然科 学校設定科目『地域自然保護』今年もスタートしました

有馬高校人と自然科の魅力の一つとして挙げられるのが、ここでしか学べない授業『学校設定科目』がたくさんあるということです。

たとえば県立と自然の博物館を訪れ、研究員から専門的な講義を直接聞くことができる1年生の『人と自然』。フラワーアレンジメントに関する知識や技術が2年間集中的に学べる『フローラルアート』。身近な地域の環境保全に関する手法について学べる『ナチュラルキープ』などユニークな科目がたくさんあります。中でも生徒に人気なのが、3年生で選択できる学校設定科目『地域自然保護』です。今年も19名の生徒が選択し、4月16日(火)第1回目の授業がスタートしました。

この授業は学校から車で約15分の位置にある県立有馬富士公園をフィールドとし、公園を訪れるゲストに自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っています。活動はなんと今年で15年目。この授業を受講したいから人と自然科を選ぶ受検生もいるとのこと。とても嬉しいですね。

昨年先輩が企画・実践した体験プログラム(ありまふじ夢プログラム)に関する記事はこちら

さて第1回目の授業は、人と自然の博物館の研究員である遠藤先生、藤本先生、そして福本先生より、有馬富士公園の紹介、公園で取り組んでいる里山管理、さらには夢プログラムを企画するにあたってのアドバイスについてお話をいただきました。まずは自己紹介です。

ほとんどの生徒が幼い頃有馬富士公園を訪れたことがあるとのこと。そしてこの授業を選択した理由、さらには意気込みについて一人一人発表しました。

そしていよいよ『有高版ありあふじ夢プログラム』のスタートです。まずは人と自然の博物館の先生方から有馬富士公園の紹介です。有馬富士公園は「里地里山」をテーマとしている公園で、年間来園者数80万人。すごい集客力ですね。施設内にはかやぶき民家があり、その周囲には棚田が広がり、そこに隣接する有馬富士が里山の役割を担っています。

次に公園で実際に行われている夢プログラムについて紹介いただきいただきました。公園を愛する地域の方がホストとなり、来園者に様々な体験プログラムを提供しています。この授業では1学期に「里守の会」「元キッピーフレンズ」「緑の環境クラブ」の3つの団体が提供する夢プログラムを体験します。

そして遠藤先生を中心に公園で取り組んでいる「ありまふじ棚田里山プロジェクト」について説明いただきました。仲間(ボランティア)を募って、下草刈りや棚田の整備、貴重な地場野菜の栽培など、実践を通して里山について学び、利用し、守る活動が始まっています。これらの活動についてスライドや資料を使い、わかりやすく説明していただきました。

最後に今年1年間で体験プログラムを企画する私たちに向けてのメッセージとして、

自己満足や無謀、義務感の内容にならないように「自分がしたいこと(Wants)」「できること(Can」「求められていること(Needs)」この3つが重なるプログラムを考えていきましょう。

とボランティア活動に取り組むための大切なポイントについて教えていただきました。

人と自然の博物館の先生方、貴重なお話ありがとうございました。さて、いよいよ来週から有馬富士公園での学習活動がスタートします。次回はパークセンターの職員の方から園内の見学を通して有馬富士公園の概要を学ぶ予定です。この授業では、人博の先生だけでなく、パークセンター職員、県土木事務所職員、夢プロの先輩方、三田市自然学習センターコミュニケーターの皆さま・・・・・など様々な団体の方が生徒の学びをサポートしてくれています。本当にありがとうございます。

生徒の皆さん。これから1年間、体験・実践を通して楽しみながら、学びを深めていきましょう。

人と自然科 「野菜班」課題研究 ①

新学期になり、授業も始まりました。人と自然科「野菜班」の課題研究も本格的にスタートです。今年は、「イチゴ」「ナス」「トマト」「軟弱野菜」「ヤマノイモ&黒豆」の5つの野菜に

ついて研究を行います。春休みから計画を立てて種まきや鉢上げなどを行っています。

「イチゴ班」は収穫が始まりました。人工授粉をマメに行ってきた成果があり上々の出来栄えです。

「ナス班」は植え付ける畑の耕うんです。初めて使用する管理機、扱いを教わっていきます。

「トマト班」は先日、植え付けた苗の誘引を行っていきます。今年はどんなミニトマトが

できるでしょうか?

「軟弱野菜班」は春休みの種まきをしたものを植え付けていきます。

夏場に向けて軟弱野菜は栽培しにくいとされていますが、栽培方法を工夫して

取り組んでいきます。

「ヤマノイモ&黒豆班」は種いものヤマノイモの植え付けです。今まで

有馬高校では栽培していなかったため今回の研究が今後の指針となります。

それぞれの班が試行錯誤して研究に取り組んでいる様子を今後も報告します。

お楽しみに!

人と自然科 春の農業祭まであと2日

1年生のオリエンテーション合宿も終わり、いよいよ人と自然科も令和6年度が本格的にスタートでを切りました。今年も人と自然科の生徒の活躍をブログを通して紹介していきます。

さて、4月20日(土)には令和6年度 「春の農業祭」が開催されます。今年は第20回の記念の年です。春の農業祭は野菜苗・草花苗を地域の方に販売するイベント。この日に向けて春季休業中も人と自然科の生徒は総合実習Bの授業で実習を頑張ってきました。

苗の栽培に必要な土を作って

野菜や花のたねを一粒一粒播いていきます。繊細な作業ですね。

そして発芽し、成長した苗をポリポットに鉢上げしていきます。

そして潅水など、約1か月間丹精込めて育苗してきました。

野菜苗はトマト、ミニトマト、中玉トマト、ナス、ピーマン類など20種類前後

草花苗はベゴニア、サルビア、マリーゴールド、ダリア、ダイアンサスなど15種類前後準備しています。

今年は3月下旬~4月にかけて草花苗は天候にも恵まれ順調な仕上がりです。一方野菜苗はタネがうまく入手できなかったこともあり、例年準備しているパプリカや万願寺トウガラシなど、種類が少なめになていることご了承ください。

春の農業祭を前に農業クラブ本部役員の生徒がポスター・看板を作り

市道横フェンスに3カ所に設置しました。

設置したポスターはこちら

農業祭当日、自家用車は正門より入場いただき、職員に指示に従い体育館側(右折)・総合学科棟前(左折)をご利用ください。正門前、並びに農場横の市道には絶対に駐車しないようお願いします。

(※昨年4月から、三田市ふるさと学習館前の有料駐車場が閉鎖となりましたのでご留意ください。)

皆さまのお越しをお待ちしております。

第一学年オリエンテーション合宿3日目②

各クラス昼食後、14:00から退所式を行いました。

今回のオリエンテーション合宿は何物にも代えがたい経験だと学年主任が話していましたね。

この合宿で深めることができた友人との仲・クラスの仲をこれからの学校生活でも生かしてほしいと思います。

定刻通り14:30に施設を出発し、途中淡路SAで休憩を挟みながら無事16:30に到着し、解散しました。

行きのバスでは騒がしかった車内も、帰りは静寂に包まれた車内となっていました。

15日(月)には課題考査、16日(火)からは授業が始まりますので、週末はゆっくりと体を休めて週明けからまた頑張りましょう。

第一学年オリエンテーション合宿3日目①

最終日です。

本日は退所日でもあるので、朝起きてから部屋の掃除などの帰る準備を始めました。

朝のつどいでは、国旗県旗掲揚後にラジオ体操をし、本日の予定や意気込みなどを他団体と共有しました。

他団体の方とのつどいも今回が最後でした。これまでの他団体の代表あいさつは常に同じ方がされており、今回も同じ方があいさつをされていました。本日のあいさつの中で、「宿舎内で有馬高校生から挨拶されました。しかも自分の名前を覚えていて、『〇〇さんだ、こんばんは。』という挨拶でした。自分が高校生だったらまずできないし、嬉しかったです。」とありました。昨日の研修ではグループの垣根を越えて交流していて凄い思っていましたが、団体の垣根を越えて交流していたと知りとても驚きました。

また、つどいの終わりには施設職員の方から朝の掃除やラジオ体操に意味があることを教えていただきました。

本日は、4,5,6組が飯盒炊爨でした。

火起こし役と食材調理役に各班分かれて準備を始めました。

一つのかまどに飯盒と鍋を置いて、調理スタートです!

火加減を調節しながら、野菜と牛肉に火を通しています!

煙の影響で目に涙を浮かべながらカレーを作っていました。

どの班も役割分担をして、協力し合いながら作ったカレーライスはとても美味しかったですね!

食後も協力して、丁寧に食器やかまどの掃除ができていましたね。

1,2,3組はカッター訓練をしました。

カッター訓練では、始めに通信係の生徒と教員がカッターの操作や無線通信の方法についてレクチャーを受け、安全に運航する準備をしました。

その後全員が合流して、カッターの説明や櫂の説明を受け、救命胴衣を着用してカッターに乗船しました。

カッターに乗船後、ロープ係がカッターを列になるようにつなぎ、原動付きボートで海まで引っ張ってもらって、広い海原で切り離しました。

切り離し後は、櫂の操作に慣れるためそれぞれ自由に櫂を動かしてから、段階的に動きを合わせていきました。

通信係やロープ係、予備員、艇長も交代しながら櫂の操作を経験し、訓練中盤に入る頃には、どのグループも櫂の操作に慣れ、ある程度の速度で前進していました。

最後は海から船着場までノンストップで漕ぎ続けて、帰港しました。

1時間弱の訓練で、下船後は疲れた顔をしていましたが、最後の振り返りでは皆で協力し良い経験になったと答えていました。

第一学年オリエンテーション合宿2日目②

午後からは、「目標とするクラス像」をテーマにブレインストーミングをしました。

5人一班で実施し、出てくる考えやまとめ方が班ごとに異なっており、完成した模造紙も多種多様で、感心しました。

また、体育館で集団行動の練習をしました。

体育の時間に学習する基本的な動きである、「気を付け」「休め」の動きを基本として、「右向け右」「回れ右」などの動きを正確かつ揃えて行動する練習を繰り返しました。

最初はバラバラだった列や幅も練習の回数を重ねるごとに揃い、集団としての動きがとても綺麗でした。

今後の体育の授業では「ラジオ体操」も扱うと言っていましたね。

姿勢から指先まで、全神経を集中させて美しい集団を作っていきましょう。

夕べのつどいで、本日の活動について振り返り、その後近くの浜辺でクラス別集合写真を撮りました。

夕食後は、入学後初のクラス対抗戦となる校歌コンクールでした。

どのクラスも短い練習時間を感じさせない歌声で、素晴らしい勝負となりました。結果は1-5の優勝で、準優勝は1-4でした。

第一学年オリエンテーション合宿2日目①

「朝のつどい」では、国旗県旗を掲揚後、ラジオ体操して、宿泊している他団体の方と本日の予定や意気込みを共有しました。その後朝食を摂り、午前の活動に臨みました。

午前、1,2,3組は飯盒炊爨でカレーを作りました。

火を起こして薪を燃やすことから始め、同時進行で具材などの調理をしました。

薪での調理は慣れていないためかなり苦戦し、試行錯誤しながら火力を調節していました。

火がすぐ消えて困っていたら別の生徒が近くの落ち葉や枝をかき集めてきたり、火力が弱い班がいたら他の班員が火のついた薪を分けたりとみんなで協力していました。

班員同士で協力し、また班の垣根を越えて協力して作ったカレーは美味しかったのではないでしょうか。

食後も協力して片付けをしました。

その裏で、4,5,6組はカッター訓練をしました。

各クラス2隻に分かれ、それぞれ指導者の指導の元、海に船を漕ぎ出しました。

始めはオール操作に慣れず上手く動かすことができませんでしたが、次第に慣れ、最後は協力して船を漕ぐことができました。

カッター訓練後、訓練の振り返りをして終了しました。

第一学年オリエンテーション合宿1日目④

夕べのつどいでは、他の宿泊団体の方と共に本日の振り返りをしました。

他団体も2泊3日のようで、残り2日間もお互いに研修を頑張れたらと思います。

夕食はバイキング方式でした。淡路産だったのか、玉ねぎのサラダが美味しく印象的でした。

夕食後は入浴してから校歌の練習をし、22:30に就寝しました。

第一学年オリエンテーション合宿1日目③

昼食後、北淡震災記念公園で施設見学をしました。

野島断層の見学。

施設の外の桜が綺麗でした。

北淡震災記念公園を出発後、無事国立淡路青少年交流の家に到着しました。

入所式の様子。

この後、夕べのつどいの予定です。

第一学年オリエンテーション合宿1日目②

自転車安全運転講習会は無事修了式を終えました。

講義室では、自転車の点検や交通ルールなどを学び、終わりに確認テストを受けました。

技能訓練では、教習所内の道路や交差点を利用して、車からの死角やながら運転の危険性、安全確認の大切さなどについて経験しました。

イヤホンで音楽を流しているところへ車が接近する体験。

傘さし運転しながらスラローム体験。

車の死角の体験。

安全確認体験。

修了式と修了証書授与。

第一学年オリエンテーション合宿1日目①

本日より有馬高校オリエンテーション合宿が始まります。全3日間の行程を定期的にブログ更新していきます。

朝、バス6台で有馬高校を無事出発しました。

現在は、自転車安全運転講習会を受けています。

離任式

3月末でご異動、ご退職された先生方が在校生に挨拶に訪れてくれました。

皆さんと同じように、新しい環境での生活をスタートされた先生方より、関わりのあった2,3年生にメッセージをいただきました。

有高で皆さんとの関わりを通して感じられたこと、人生を歩んでいくにあったてのアドバイス、思い出など、心温まるお話と共に、これからの社会を担っていく皆さんへのエールが体育館に広がっていきました。生徒の皆さんも、それらの言葉と思いを受け止めるべく、ステージ上に立っておられる先生方を見つめていました。

生徒や教職員が創った花道を通って有高を後にされた先生方の、今後のご活躍とご多幸をお祈り申し上げます。

新しい出会いの花道も、ご自身を成長させてくれる心地良いものでありますように。

有高でのご指導、ご尽力に感謝いたします。ありがとうございました。

令和6年度始業式・入学式

桜が満開となった4月8日、新学年がスタートしました。体育館では新2,3年生が春休みを経て久しぶりに集い、新着任の先生方をお迎えした後、始業式が行われました。

新たに有馬高校に着任された先生方、ようこそ有馬高校へ。生徒たちも食い入るようにステージ上に立たれた先生方を見つめていました。そして、ステージ上の先生方も背筋を伸ばして生徒たちと向き合ってくださいました。これから、お互いのよろしくお願いいたします。

始業式では小川 秀雄校長先生より式辞をいただきました。

新2,3年生に進級した皆さんへ、「1年後、あるいは2年後にはどこに居たいか」と問いかけられました。夢が見つかっている人はもちろん、そうでない人も、こうした節目の時には目標や将来について考えていこう、理想に近づくように意識を変えていこう、と励ましの言葉をいただきました。

続いて、皆さんの関心ごとの一つである学年の先生方の紹介がありました。まだ自分のクラスも担任の先生も分かっていない中、こちらも食い入るように前を直視する生徒の姿が見られました。

1年間、よろしくお願いいたします。

午後からはご来賓の方々をはじめ、保護者、教職員が見守る中、79回生の入学式が執り行われました。

新入生の靴箱で黒光りしていた革靴が目に留まりました。これからの通学を支えてくれる大切なアイテムの一つですね。

79回生235名の入学が校長先生より許可され、式辞をいただきました。新入生の皆さんに対して校長先生からは「優秀な生徒であって欲しい」と。『優秀』とは、読んで字のごとく「優しさに秀でた人」という意味です。新入生の皆さん一人一人が人に優しく、地域に貢献し、誰からも愛される人に成長していくことを期待します。先輩方や同級生、教職員と共に歩んでいきましょう。

育友会会長さま、清陵会会長さまからも祝辞をいただき、ありがとうございました。

1年生学年団の先生方の紹介もされ、いよいよスタートです。校訓の『まこと』を念頭に、人との関わりを通して花びらを1枚1枚開かせていきましょう。

新年度がスタートしました!

春めく4月1日、小川 秀雄学校長がご着任され、新年度がスタートしました。

校舎内のしだれ桜や花々が新年度のスタートを応援するかのように満開となって色を添えてくれています。

春休みを過ごしている進級生徒の皆さん、新入学の準備をしている新入生の皆さん、そして有馬高校から新たな歩みを始められる皆さん方の新たな春が、校舎内のしだれ桜と同じように次の春に向かって絶え間なく日々を紡いでいくことを願っています。

校訓の『まこと』と共に。

人と自然科 演習林実習に行ってきました

有馬高校も修了式を終え、春休みに入りました。人と自然科では、春休み中も当番で実習の授業(総合実習B)があり、春の農業祭に向け準備を進めています。生徒は楽しそうに頑張っていますね。

昨年度の春の農業祭に関する記事はこちら(ちなみに令和6年度の春の農業祭は4月20日(土)を予定しています。)

さて、そのような春休みの当番実習の一環として、3月28日(木)果樹と緑班の3年生が演習林実習を行いました。みなさんは有馬高校が山林を持っている(管理している)というのはご存じですか?有馬高校人と自然科は三輪と藍本の2カ所に演習林を所有しており、果樹と緑班の生徒が林道整備を行っています。

まずは入山前の確認。今回最大の目標は「怪我をしないこと」です。実習服の袖をおろし、ズボンの裾や靴のひもが枝に引っかからないように注意すること。実習用グローブを必ず着用すること。暑くなったら水分補給を行うなど、安全に関する注意を確認しました。

安全を確認した後は早速入山です。小川を渡ったところから有馬高校が管理している演習林です。

演習林の中に入ると、林道が整えられています。以前はここで間伐や枝打ちなど頻繁に実習を行い、杉の材木を生産していたようですが、現在は生徒が課題研究や授業で植物を活用する場となっています。今回の実習では、林道にある倒木や枯れて落下した枝を除去する作業を行いました。まずは山の麓の林道です。風で折れた枝などが林道をふさいでおり、のこぎりで小さく切断し、協力してよけていきます。

進んで行くと一本の丸太が林道をふさいでいました。

早速チェンソーで伐木してから除去します。夏にチェンソーの資格を取得した生徒が活躍しました。男女問わずみんな上手です。

人と自然科 伐木等業務(チェーンソー)特別教育実施 についての記事はこちら

伐木した丸太を協力して運搬・除去していきました。

そしていよいよ尾根に向かって登山です。急な坂を登ります。落石に注意しながら声を掛け合い登っていきます。

尾根に到着。再び林道を整備していきます。境界線の杭を確認しながら進んでいきましょう。

林道に落ちた種子から発芽した幼木も、大きくなる前に取り除いておきます。

道中には多様なコケやウラジロなどの植物、キノコやツバキなど山の生物多様性も感じることができ、生徒はカメラで記録したりメモを取ったり、画像検索して名前を調べたりしていました。

4時間近く行った演習林実習も一人も怪我せず下山を果たしました。いよいよ3年生最上級学年です。人と自然科のリーダーとして活躍してください。期待しています。

修了式 合格者説明会

寒さが和らいだ3月22日。学年末を締めくくる修了式が行われました。

体育館に集合した全校生。3年生が卒業したので体育館スペースもゆったりとした風景でしたが、もうすぐやって来る1年生を待ち望んでいます。

今年度でご退職をされる校長先生より、最後の修了式での式辞をいただきました。

有高生の活躍を紹介、称えられたあと、卒業生にも贈られた校訓の『まこと』の言葉について語られ、まことの心で強く楽しくたくましく生きていって欲しい、また、夢や目標の実現や成長を皆さんに遂げて欲しいと伝えられていました。

そして、表彰伝達があり、校長先生より表彰状を手渡していただきました。

時間を費やし、努力を重ねた結果が称えられました。

午後からは79回生が集い、合格者説明会も開かれました。

明日より16日間の春休みになります。次に集う時は1学年ずつ上がっていますね。

校長先生は式辞の中で有高の発展を願われていました。

皆さんは願いを託されたのです。その願いを若い皆さんなら叶えていけるはずです。

4月にご入学される79回生と共に、お互いを高め合い、励まし合い、時には意見をぶつけ合いながら成長していきましょう。

有高生の行く末を見守り、応援してくれている人は近くにも、離れたところにも存在していることを忘れないでくださいね。

暖かな春は間近です。

第76回卒業生 卒業記念品が設置されました!

第76回生の卒業記念品の「電波時計」が、

講義棟の前で時を刻み始めました。

第45回卒業生の方が設置したポール時計が止まっていましたので、

そのポールを活用させていただきソーラー電波時計を新調しました。

76回生の卒業生たちも学校の近くに立ち寄った時は

ぜひ見に来てください!

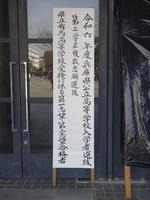

79回生 合格発表

寒さが和らぎ陽射しが心地良い3月19日(火)午前10時。

本校生や教職員が見守る中、体育館前にて79回生の合格発表が行われました。

合格者番号が掲示され、書類を受け取る中学生。「ありがとうございます」と、気持ちの良い返事が聞こえてきました。

これで、推薦入試合格者と合わせて79回生が揃いました。有高での高校生活が充実した日々となるよう、共に歩んで行きましょう。

校内の枝垂桜の蕾もふくらみ、色づき始めました。

4月8日の入学式の頃には、新たな春を迎える皆さんの門出を祝うかのように満開になり、柔らかな彩りを与えてくれることでしょう。

人と自然科2年生対象 卒業生を囲む会を実施しました

先日有馬高校でも第76回卒業式が盛大に行われ、有馬高校で3年間学んだ生徒たちが旅立っていきました。

そして先輩が卒業してすぐに、人と自然科2年生では1年後の進路実現に向け、本格的にスタート。3月8日(金)人と自然科2年生(77回生)の生徒を対象に、卒業生を囲む会が開催されました。人と自然科と進路指導部が合同で実施しているこの行事は、卒業を迎えたばかりの先輩方に来校いただき、自分の目標としてきた進路を実現した経験を直接後輩に伝えるという、先輩、後輩のつながりが強い人と自然科ならではの伝統行事です。

今年人と自然科を卒業した先輩も、3年間の農業に関する授業や実習、校外活動で身につけた知識や経験を活かし、国公立大学3名をはじめ、多様な進路を実現しています。

速報!!76回生人と自然科進路実績は

↓↓こちら

そして今回は、鳥取大学、島根大学、関西外国語大学、四條畷学園短期大学、修成建設専門学校、ソフト99コーポレーション、大阪府警に進学、就職する7名の卒業生に囲む会への参加を快諾していただきました。つい一週間前まで制服姿で顔を合わせていた先輩方ですが、全員スーツ姿に変わり、大人の印象を受けました。

まずは全体会。自己紹介に加え、【なぜ、そしてどのようにして進路先を決定したのか】【合格・内定までにとりくんだことは】【進路実現のために高校3年間で取り組んでおいた方が良いこと】についてお一人ずつアドバイスをいただきました。

幼いことからの目標を実現させた先輩がいる一方で、夢や目標が高校での学びを通して変化してきた先輩も多く、中には1年前にこの卒業生を囲む会で先輩からかけられた言葉で進路を決めたという方もいました。保護者はもちろん担任の先生や農場、進路指導部の先生に相談に行き、様々な情報を手に入れることの重要性を教えていただきました。

また、先輩方からは、農業クラブの競技会や地域イベントへの参加など、先生方から勧められたチャンスを逃さないこと、とにかく経験を積むこと、中でも資格検定の重要性についてはほとんどの先輩からアドバイスをいただきました。人と自然科で取得できる農業技術検定や建機系の資格はもちろん、進学の生徒は英語検定の取得が重要になってくるとのことでした。

そして進路実現に向けてのアドバイスとして、『3年生の1学期は特に勉強しておくことをおすすめします』『自分は部活も頑張っていたので、3年生の夏休みは正直死ぬほど勉強と対策をしました』『就職や専門学校は大学と異なり、将来の職業がほぼ決まってしまうので、たくさんの人と話をして決めた方が良いです』など具体的な話もあり、『後輩の皆さんの夢が叶うことを応援しています。』と言う言葉がとても印象的でした。

全体会のあとは分科会。そして農業系4年制大学、農業系以外の4年制大学、短大・専門学校、就職・公務員の4グループに分かれて分科会です。

先ほどの全体会で意識が高まっていたせいもあり、2年生からはたくさんの質問が飛びだし、先輩は一つ一つ丁寧に答えてくださいました。その話を2年生は前のめりで聞いている姿が印象的でした。

また先輩も大学の推薦入試や就職で作成した面接ノートや小論文の練習シートなどを実際の持参してくださり、具体的なアドバイスをいただきました。そして先輩からのアドバイスを忘れないように、2年生がメモをとる姿が印象的でした。

あまりにも熱が入りすぎて、分科会の1時間はあっという間に終了。時間になっても2年生、卒業生ともに話が止まらず、やむなく打ち切りとなってしまうほどの熱量でした。このようにOB・OGがサポートしてくれるのも人と自然科の大きな魅力です。先輩からのエールをエネルギーにして進路実現に向け頑張りましょう。

最後に、新生活の準備で忙しい中、後輩のために時間を作ってくださいました7名の卒業生の皆さん。本当にありがとうございました

2学年 球技大会

3月7日(木)に生徒会主催の球技大会が開かれました。前日までの雨によりグラウンドが使用できず、体育館でのドッジボール大会に変更となりましたが、生徒たちは非常に楽しみながら白熱した試合を繰り広げてくれました。男女ともに前後半だけでは決着がつかず、代表者によるじゃんけんまでもつれ込むような接戦もありました。最終的な結果は以下の通りになりました。

男子 優勝:1組 準優勝:2組

女子 優勝:4組 準優勝:5組

大会後にはエキシビションとして王様ドッジも行いました。王様となったクラスメイトを必死になって守る姿が見られました。

最後になりましたが、準備・企画から当日の運営まで行ってくれた生徒会のメンバーのみなさんお疲れさまでした。笑顔と活気あふれる非常に良い球技大会になりました。

卒業生講話 2学年進路説明会(就職)

3月1日(金) 2学年進路別説明会(就職)において、「卒業生講話」を開催しました。

今年も、年度末でお忙しい事業所の皆様にお願いをして卒業生を派遣していただきました。

沢井製薬㈱、日本郵便㈱、日立Astemo阪神㈱より過年度卒業生3名と、この春卒業したばかりの内定者1名が来校し、職業人として立派に成長した姿を見せてくれました。

2年生就職希望者に対し、体験談を交えながら、「はたらくこと」や「3年生の就職活動」について楽しく話をしてくれましたが、この生徒目線が大事なのだと実感します。

在学時にお世話になった先生方からも声をかけられ、「高校時代が懐かしい!」と話していましたが、この温かい繋がりを2年生にも感じてもらえたら嬉しいです。

3年生の0学期、それぞれの将来をしっかりと考える機会になっていることを願っています。

1・2年生 進路ガイダンス

3月1日、1・2年生の進路ガイダンスを行いました。

〈1年生〉

1・2時間目 分野別模擬授業

看護

先生による授業が実施されました。金融投資の基本的内容、言葉を通してみる

人間の考え方など、我々の生活に身近なところからの問題提起などで、学問の

奥深さ、魅力について熱い講義がなされ、生徒たちは興味津々でした。また、

就職・公務員希望者に対しても、心構えやマナーに関する講座が行われました。

3時間目 講演会

「進学について」と題し、谷安啓行先生からご講演いただきました。主に大学へ進学する意味

について、理系・文系のメリット・デメリット、入試の種類などをふまえ、今から何をどうする

べきかについて、教えていただきました。大変わかりやすいお話で、生徒にとって今後の進路

決定・勉学に向けて貴重なものになりました。

〈2年生〉

〔進学希望者〕

1時間目 進路指導部講話

受験の方針、模試の意義と活用法等について講話を行いました。

2・3時間目 学校別説明会

関西圏を中心に、60校の4年制大学・短期大学・専門学校から

講師の方にお越しいただき、各学校を希望する生徒に対し、学校の

概要から受験の方式、卒業後の進路などについて、説明していただ

きました。大変親切かつ丁寧な説明で、少人数でもあり終始和やか

な雰囲気で、より身近に志望校を感じることができました。

〔就職希望者〕

◆インターンシップ報告会

三田市消防本部でのインターンシップを終えた生徒3名より、

実習内容、そこから学んだことについて発表をしてもらいました。

◆卒業生講話

企業に就職し、第一線で活躍している3名の卒業生に来校して

いただき、後輩へのアドバイスも含め、講話をしていただきまし

た。社会人としての含蓄のある先輩たちの言葉に、生徒たちは

真剣に聞き入っていました。

◆座談会

講話をしていただいた3名の卒業生に、先日卒業したばかりの

1人を交え、会社での業務や高校の時の就職活動などについて、

アドバイスを受けました。

卒業証書授与式

暖かな春の到来を待ち望む中、卒業証書授与式が粛々と執り行われました。

76回生の巣立ちの日をご来賓の皆様方をはじめ、保護者の方々、地域の皆様、在校生と職員と共に見守ってくださり、誠にありがとうございました。

入場より堂々とした姿を見せてくれ、その成長ぶりと立派な様子にこれまでの思い出が駆け巡ってきたのではないでしょうか。

卒業証書授与では、体育館に卒業生231名の輝かしい姿、高らかに響く声、未来を見据える熱い眼差しが広がっていました。

校長先生の式辞では、はなむけの言葉として校訓である『まこと』が贈られました。まことの心で物事の本質を見抜き、強く楽しく生きていく。嬉しいこと、悲しいこと、楽しいことがあった時には、いつでも有高に訪れてください、と。校長先生からの温かなお言葉に、嬉しさを感じたのではないでしょうか。

同窓会の清陵会会長様並びに育友会会長様の祝辞では、みなさんの輝ける未来へ向けてのエールや今後の人生の指針となるお言葉をいただきました。

そして、在校生の送辞、卒業生の答辞とそれぞれの立場で今後の有高を発展させ、支えていく決意や、様々な方への感謝の言葉で溢れていました。

卒業生のみなさん、3年間の高校生活はどうでしたか。心に残る素敵な思い出が、一つでもあると嬉しいです。答辞では、後輩や先生方、家族に対しての感謝の気持ちを表していましたね。周りの人たちに気遣いの出来るみなさんなら、人々の織りなす社会に新たな色を加えてくれることでしょう。

力強く、生きていってください。有高は、これからも同じ場所で、時を刻んでいきます。

ご卒業、おめでとうございます。

卒業証書授与式予行・表彰式

卒業証書授与式を明日に控えた2月28日、全校生で予行を行いました。

3年生の晴れの門出を気持ちよく見送ろうと、それぞれが気持ちを引き締めて予行に臨みました。

明日は心に残る、卒業証書授与式が執り行われるとよいですね。

続けて表彰式がありました。

各種団体からの栄えある賞を受賞した3年生が、校長先生より賞状を授与されました。

また、3年間の学業や学校生活を勤しんだ3年生に、育友会会長様よりけやき賞、けやき賞皆勤賞が贈られました。

受賞された皆さん、本当におめでとうございます。たゆみない努力に、皆が拍手を送っていました。良きお手本となってくれましたね。

明日で卒業する3年生は、本校同窓会である「清陵会館」の入会式も本日行い、同窓会副会長様からのお祝いのメッセージをいただきました。これからも有高の卒業生として、先に卒業された諸先輩方と共に、有高の後輩たちの活躍を応援してくれると嬉しいです。

いよいよ巣立ちの時。3年生は「実感がない」「あっという間の3年間だった」「大学生になるのが不安」など、今の気持ちを聞かせてくれました。

明日、それぞれの胸の内に浮かんでくることは何でしょうか。

誰かに、その気持ちを伝えてくださいね。

人と自然科 県庁緑化活動に対し教育長より感謝状をいただきました

2月5日(月)兵庫県庁にて、県庁緑化展示にかかわる感謝状贈呈式が行われ、有馬高校人と自然科フラワーアレンジメント班の生徒が出席し、教育長より感謝状をいただきました。

兵庫県には農水産高校が12校あり、毎月担当校が県庁2号館のロビーに実習で学んだ技術を活かして作庭を行ったり、作品を展示したりして県庁に潤いのある空間を提供しています。この活動に対し、今回兵庫県教育長より感謝状をいただきました。

ちなみに今年度有馬高校人と自然科は10月を担当しました。

10月の県庁緑化を有馬高校が担当しています に関する記事はこちら

今年度は人と自然科農業クラブフラワーアレンジメント班の1年生を中心に作品を展示をしました。授業の中で学ぶフラワーアレンジメントを活用し、「多様性」をテーマにした作品を展示。メインで使われている7色は、LGBTQ+を象徴する色になっており、多様性を互いに認め合える社会の実現を願うという想いが込められています。

最後に教育長と一緒に記念撮影させていただきました。

今回の表彰を励みに、これからも普段の学びを活かして、さまざまな活動に取り組み、スキルアップしていきましょう。

学習活動発表会

1月28日、学習活動発表会が行われました。

人と自然科、総合学科の両科の生徒と教職員が一体となって積み上げてきた、地道な努力と学びの成果を発表する機会がやってきました。

それぞれの持ち場で準備をして、会場と心を整え迎えた当日の様子を、少し長くなりますがブログを通じて感じてください。

こちらは講義棟。芸術作品展示(美術・工芸・書道)発表の様子。

どの作品も時間をかけて丁寧に最後まで仕上げた様子が伝わってきます。

加えて体育館での発表。

家庭・福祉選択研究授業、国際交流・地域貢献、NIE・税の作文・産業社会と人間・人と自然科・修学旅行・ARIMA探究・課題研究をまとめた資料や作品の展示です。

展示発表を熱心に見ていた生徒の感想です。

「写真やイラストが多く、よくまとまっていると思う」

「課題研究の内容に興味が湧いた」

「他の授業でやっていることがよく分かって楽しかった」

など、皆の取り組みに感心を持ち、刺激を受けたようで双方にとって良い学びになったようです。

続いてステージ発表の様子です。

生徒会による趣向を凝らしたオープニングから始まり、産業社会と人間・「シードカードが繋ぐ心と伝統~人から人へ想いを込めて~」・「ファッション・コスメにおける多様性の均質化の流れを変えるには」・人と自然科2年「修学旅行」~沖縄 西表島~・総合学科2年次「修学旅行」~沖縄 石垣島~・「英語探究」・「社会福祉基礎」・「ビブリオバトル」・「根粒菌を用いた緑肥栽培」・「大豆ミートは地球温暖化防止に有効か」・「食堂アプリの開発」・「華道の世界に新しい風を」と、盛りだくさん。

どの発表も準備に時間をかけ、繰り返し練習をし、緊張しながらも多くの聴衆を前に堂々と発言している姿が印象的でした。

そして講評をいただいた先生からは「多様性に富み企画力、調整力が素晴らしく、高校生のまとめる力に感心した」とのお褒めのお言葉をいただきました。さらに、学びが深まるように今後へのアドバイスをご提案くださりました。

最後に校長先生より、発表する人、聞く人、運営するする人がそれぞれの力を発揮した活動となり、今後も有高の学びに自信を持ち、粘り強くVUCAの時代を生き抜いていくよう、お話がありました。

ご来場くださったご来賓並びに保護者や地域の方々、中学生の皆さん、ありがとうございました。

そして、ステージ裏で照明や音響を担ってくれたり、体育館の準備と片付けに勤しんでくれたり、見えない所で学習活動発表会を支えてくれた人、ありがとう。助かりました。

これからも有高生は、夢の実現へ向けてチャレンジをし続けていきます。

今後もよろしくお願いいたします。

防災ジュニアリーダーの小学校訪問

1月16日(火)、本校の防災ジュニアリーダー3名と「社会福祉基礎」受講者、合計12名が三田小学校を訪れ、1年生の児童に防災についての活動を行いました。

主な活動は (1) 防災カードゲーム (2) 紙食器作り (3) 防災のうた でした。

防災カードゲームでは、5,6人のグループになり、ランタン、簡易トイレ、紙スプーン、骨折時の対応、地震のときの対応などを示した14種類のカードについてジュニアリーダーが説明したあと、カードを取り合うゲームをしました。 紙食器作りでは、実際に新聞紙で児童に食器を作ってもらいました。一生懸命取り組み、できたときのうれしそうな顔が印象的でした。最後に行った「防災のうた」は「どんぐりころころ」の替え歌で、防災についての心構えを歌にしたものです。すぐに覚えて大きな声で歌ってくれました。

参加した本校生も元気な1年生に力をもらったようです。ありがとうございました。

人と自然科 77回生 総合実習「野菜班」の活動②

先日、3年生(76回生)の総合実習も終了、いよいよ77回生の出番です。

本日(19日)はニンニク圃場の除草と追肥を行いました。

ニンニクは10~11月に鱗片を植え付けて5~6月に収穫をします。

冬の間に十分に生育させることが大切なので冬の間に3回追肥を行います。

まずは、マルチ穴から出ている雑草を丁寧に抜いていきます。前日に雨が降り、

抜きやすい条件でしたが、中腰で行うためになかなか大変な実習です。

次いで、マルチ穴に追肥をしていきます。葉にかからないように注意して

株元に散布していきます。

2時間で予定していた実習を終えることができました。

これからも実習の様子を紹介していきます。野菜班の成長の様子を

楽しみにしてください。

人と自然科 課題研究発表会を実施しました

1月17日(水)講義棟に人と自然科1年生から3年生が集まり、課題研究発表会を実施しました。

人と自然科3年生課題研究の授業は、入学してから農業や環境について学んできた知識や経験をもとに、生徒自ら課題を設定し、計画、実施、評価反省する科目です。課題研究発表会は3年生にとって3年間の集大成。もう一つの卒業式ですね。

この日は3年生が自分が取り組んだ研究をまとめ、1.2年生の後輩の前で発表しました。人と自然科には野菜、草花、環境(来年度から果樹と緑コースに移行します)の3つのコースがあり、1.2年生はすべての部門を学びます。そして3年生になると一つのコースを選択し、集中的に学びます。ちなみに司会進行や計時もすべて1,2年生の生徒が担当し発表会を進めていきました。

それでは3年生が1年間取り組んだ研究テーマを紹介します。まず草花部門。

・草花でコンパニオンプランツはできるのか?

・綿花の比較実験

・NPKの割合が草花に与える影響

・シードカードで繋ぐ心と伝統~人から人へ想いを込めて~

・未来へつなぐ(繋ぐ)私たちの品種改良~好みの色を咲かせよう~

続いて環境部門。

・竹パウダーとタンニン鉄の有効活用

・浄水発生土の活用方法

・パパイヤの有効活用

・壊れたウッドデッキを修復

・植物にストレスを与えよう

・竹の活用~竹害の改善~

・ブドウの剪定枝を用いた堆肥作り

最後は野菜班です。

・イチゴの栽培・繁殖研究

・ミミズコンポストについて

・カボチャの新栽培

・ジャガイモの長期保存

・袋栽培について

・コンパニオンプランツによる環境にやさしい農業

どの発表も、専門性の高い素晴らしい研究内容で、後輩の1.2年生も先輩方の発表に見とれていました。そして発表会が進むにつれ、同級生や後輩からも質問が多く飛び出し、発表者はしっかり回答していました。さすが3年生ですね。

そして全学年生徒の投票の結果、野菜班『根粒菌を用いた緑肥栽培』の発表が学科代表に選ばれました。

今回学科の代表に選ばれた発表は1月27日(土)に有馬高校で行われる学習活動発表会にて、人と自然科代表として発表します。

中学生の皆さん、保護者の皆さま楽しみにしておいて下さい。

発表会終了後、3年生全員で今回が最後になるかも知れない集合写真です。

3年間人と自然科での学習いかがでしたか?農業や環境、そしてフラワーアレンジメントなど、人と自然科の特色ある学びに前向きな生徒が多く、作文コンクールや農業クラブ各種競技会、フラワーアレンメントの全国大会などで大活躍でしたね。この3年間、心も体も大きく成長したと感じています。人と自然科での学びや経験を活かし、次のステップでも頑張ってください。そして卒業しても、人と自然科の応援団でいて下さいね。農場の先生全員、卒業後の皆さんの活躍を心から祈りつつ、影ながら応援しています。

震災追悼行事

1月17日、29年前に発生した阪神・淡路大震災を受け、追悼行事が校内放送にて行われました。

29年前はまだ生まれていなかった高校生たち。現実味を帯びることは難しいことでしょう。しかし、本日行われた学校での追悼行事や震災体験者、情報番組などで当時の状況を見聞きすることで、様々な感情が湧いてくることと思います。それぞれが感じ、考え、思いを巡らし、伝えていくことが、自然災害に対しての危機管理や備えにつながっていきます。

校長先生の阪神・淡路大震災の被害状況を聞き、加えて先の能登半島地震の被害状況、災害対策状況を現地に赴いて情報収集をして来られたEARTH隊員の坂元先生の講話とスライド投影で、現地の方々の震災後の様子を目の当たりにしました。

生徒の皆さんは何を思ったでしょうか。阪神・淡路大震災の時は生まれていませんでしたが、この度の能登半島地震は、皆さんが存在する現在で起きたことです。

それぞれが抱いた感情と共に、震災により尊い命をなくされた方々へのご冥福をお祈りし、哀悼の意を表するために、黙祷を捧げました。

この度の追悼行事で感じた思いや願いが、これからも皆さんの心の中にとどまり続けることを希望します。

人と自然科 ひとはく連携セミナー最終回 六甲山地と三田盆地の地形・地質と人との関わりについて学ぶ

1月12日(金)人と自然科1年生学校設定科目『人と自然』の授業において、今年度最終回、第8回目となるひとはく連携セミナーが実施されました。

人と自然科は県立人と自然の博物館と連携協定を結んでおり『人と自然』の授業で年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の研究員から自然や環境、動植物など専門的な講義を直接頂き、深く学んでいます。

前回のひとはく連携セミナー 第7回 論文って面白い! 科学論文の読み方入門講座 に関する記事はこちら

今回は加藤 茂弘研究員より『六甲山地と三田盆地の地形・地質と人との関わり』をテーマに講義いただきました。

皆さんは地層や地質、岩石などに興味はありますか?先日石川県を中心に地震が起こってしまいましたが、私たちが住んでいる真下のには未知の世界が広がっています。まずは地層について学びます。地層には『累重の法則』があり、これは上位の地層のほうが新しく、深くなるほど古くなると言う法則です。一方で大陸プレートの下に海洋プレートが沈み込んでいる場所では海溝にたまった土砂とともに大陸側に押しつけられはぎ取られます。この部分は上に重なるほど古い地層になっており、これを『付加体』といいます。

次に岩石について。岩石は生成の過程により、火成岩、堆積岩、変成岩に大別され、それぞれの岩石の特徴について学びました。特にマグマが冷え固まった結晶化してできた火成岩には、流紋岩・安山岩・玄武岩・・・など中学校の理科で学んだ岩石があげられ、色などそれぞれの岩石の特徴や利用法についても知ることができました。

そして農業と地層との関わりについても学びました。たとえば火山岩が特徴的な地域は鉄やミネラルが豊富で水持ちがよい作物に適しています。そして凝灰岩が特徴的な地域では、粘土状の土を形成していることが多く米作に向いているそうです。このように地層は農業だけでなく、温泉や水の濾過など良い面、逆に地震や土砂崩れを起こしやすいという悪い面など、人間の生活と様々な場面でかかわっているんですね。

その他三田市周辺の特徴的な地層の話を交えながらの話も多く取り入れて下さり、とても興味が持てる内容でした。加藤先生有意義なお話を本当にありがとうございました。

以上で今年度のひとはく連携セミナーは終了です。1年生の皆さんいかがでしたか?高度な内容の講義を博物館の先生から直接聞く機会はなかなかないですよね。今回学んだことを武器にして、2年生以降の学び、そして3年生の進路につなげて下さい。県立人と自然の博物館の皆さま、このような機会をいただき本当にありがとうございました。

人と自然科 令和5年度第2回 先輩農業者特別授業を実施しました

1月15日(月)人と自然科1年生を対象に、今年度2回目となる先輩農業者特別授業を実施しました。

この授業は阪神農業改良普及センター様と連携させて頂き、地域で活躍されている先輩農家の方をお招きし、直接講義を頂くことで、将来の就農・進路につなげようという取り組みです。ちなみに今年は阪神農業改良普及センター様との共同事業として、5月に3年生(急きょ雨で実習できなかった1年生も合流)を対象に、宝塚市で観光農園『エーアイファーム』を経営されている石井伸啓先輩お招きし講義をいただきました。

そして夏季休業中には、農業インターンシップを

夏季休業中都市農業体験実習(有高版農業インターンシップ)に4名挑戦に関する記事はこちら

10月には2年生を対象に、農業先進地見学(バスセミナー)を実施しました。

今回お話しいただいたのは、淡路市でタマネギを中心にイネやキャベツを栽培されている『株式会社 K.ファーム』で雇用就農という形で就農されている吉本 ひばり先輩です。高校卒業後にすぐ就農、現在5年目ということでとてもお若く、私たち高校生にとってとても親しみやすい存在でした。

吉本先輩は農業高校ではなく普通科高校のご出身とのこと。また家が農家でもありませんが、幼いことから海外の友人との交流する中で「海外に日本の農業を広めたい」という熱い想いを持ちはじめたとのことです。そして中学・高校では部活動の陸上競技に打ち込んでいましたが、高校卒業後の進路を考えたとき、やはり幼い頃の夢である「農業」を職にすることを決意。自分の力で淡路島の農家に連絡しまくり、現在お世話になっている「K.ファーム」の社長さんと出会ったとのことでした。すごい行動力ですね。

知識や経験も全くない最初の3年間は感覚での作業や20キロのコンテナを積み上げるなど力仕事がメインの農業特有の大変さに戸惑ったり、仕事でミスをして叱られたり、地域の人に認めてもらうためのコミュニケーションなど、苦労の連続だったようです。そんな中でも自分の作った野菜を食べたときの感動や、同じ仕事をする社長と社員の距離の近さ、屋外での作業の気持ちよさなど農業特有の魅力もたくさん知ることができたそうです。

そして3年目を超えたあたりからやっと仕事にも慣れ、農業の本当のおもしろさが分かってきたとのことで、現在は販売マネージャーとして、各地で開催されるイベントの出展を取り仕切ったり、K.ファーム、さらには淡路島のタマネギを広めたりする活動に尽力されています。この5年間で「継続することの大切さ」に気づいたとのことでした。

吉本先輩からは独立就農と雇用就農のメリット・デメリットについても教えていただきました。独立就農は、経営者として農業経営を行うため、何事も自分で決めることができ、売り上げも自分次第でどこまでも伸ばせます。しかし売り先も自分で決めなければいけないので責任は重大です。一方で雇用就農は従業員として働くため、会社からのサポートがあり、安定した収入をもらいながら技術が身につきます。一方で自分のやりたい農業の実現が難しいというデメリットもあります。

最後に有馬高校人と自然科で学ぶ1年生へ

「とにかく今を楽しんで、勉強も私生活も学校行事も恋愛も部活動も・・・何事も手を抜かずに頑張って欲しい。私も高校時代に陸上を始め、何事も手を抜かずに頑張ってきたことが今の仕事に役立っています。最高な高校生活を送って下さいね。応援しています。」

というメッセージを頂きました。先輩の思いをみんな真剣に受け止めていたようで、講義終了後も『K.ファームにはどのような農業機械が導入されていますか?』『雇用就農するとき、何件くらいの農家に連絡しましたか?大変でしたか?』『雇用されるまでのお金の心配はありましたか?』など現実的な質問も多く飛び出し、充実した時間となったようです。

吉本先輩、お忙しい中興味深いお話本当にありがとうございました。そして阪神農業改良普及センターの皆様、このような機会をいただき、本当にありがとうございました。

人と自然科 冬季休業中も実習の授業を頑張りました

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

さて、約2週間あった冬季休業も終わり、1月9日(火)から新学期が始まりました。この冬季休業中も人と自然科では「総合実習B(別名農場当番)」の授業があり、春からの栽培スタートに向けた実習を当番で行いました。

まずは2年生。ブドウ畑に基肥を施す実習を行いました。有馬高校人と自然科で人気の作物と言えばブドウ。毎年9月には在校生と保護者を対象に販売会を開催しています。

美味しいブドウを栽培するために欠かせないのが土づくり。冬の間にしっかりと肥料を施します。この日施した肥料は油かす・有機化成・苦土石灰・微量要素・・・・などなど

そしてメインの肥料は牧場直送、ダンプいっぱいの牛糞堆肥です。事前に掘っておいた穴の中に一輪車1杯、そしてブドウ畑にまんべんなく置いていきます。一輪車の扱い方上手です。

最後に歩行用のトラクタでブドウ畑を耕うんしていきます。歩行用といえどもかなりのパワーで体ごと持っていかれるので注意です。

1年生の生徒は、もち米を栽培した水田に堆肥を施す実習を行いました。11月に収穫を行い、そして秋の農業祭では大人気商品でしたね。

まずは先発隊が『畔切り』を行ったのちに、堆肥を落とす目印を水田に付けておき・・・

いよいよ説明を受けた本隊が登場。

印をつけた場所に堆肥を落とし、全面に広げていきました。

そして後発隊がトラクタで耕うん、堆肥をすきこんで実習完了です。

そのほかにも、年末に剪定したブドウの選定枝をチップにして堆肥化する実習や、新たな作物として栽培を始めるブルーベリーの鉢上げの実習、竹林管理や農場の環境整備など、新学期からの作物栽培に向け様々な実習を頑張り、知識や技術を身に付けることができました。

新学期からも花苗や野菜、果樹の栽培頑張って勉強しましょう。まずは4月に行われる春の農業祭が目標ですね。今年の春の農業祭は4月20日(土)を予定しています。お野菜の苗、お花の苗を中心に販売します。

皆さん楽しみに待っていてくださいね。

3学期始業式

新しい年が明けました。

年頭より心が傷む出来事がありましたが、一日でも早く、落ち着いた日常を取り戻せますように関係者の皆さまにお見舞い申し上げます。

有馬高等学校は本日1月9日より3学期がスタートしました。

それぞれの冬季休暇を経て全校生が体育館に集いました。

冒頭に校長先生の講話があり、年始の痛ましい出来事に触れられ、これから私たちがどのような心持ちで過ごしていけばよいかを考えさせられました。

そして冬休み中の有高生の活躍を紹介いただき、その雄姿に励まされる思いです。

1月2月3月は『行く・逃げる・去る』と言われるほど、あっという間に過ぎていきます。健康に留意しながら、充実した3学期をそれぞれが過ごしていくよう、校長先生より励ましの言葉をいただきました。

校歌を斉唱し、続いて表彰伝達がありました。

3学期も有高生の活躍と栄光を讃える拍手が、校内外でも響き渡ることを願います。

それぞれが新年に抱いたであろう抱負を胸に、新たな年も歩みを進めていきましょう!

2学期終業式

寒さが増した12月22日、2学期の終業式が行われました。

冷え込む体育館でしたが、全校生が集う中、先ずは有高生の活躍と健闘を称えました。

空手道部の近畿大会壮行会と表彰伝達がありました。

空手道部が近畿大会出場にあたり、形の披露が行われ、その気迫を目の当たりにし、心引き締まる思いにさせられる素晴らしいものでした。校長先生からの渾身のエールをいただき、更に気持ちが引き締まったことでしょう。

また、様々な分野での有高生の活躍を表彰伝達を通して感じることができましたね。努力が実り、高い評価や成績をおさめた生徒の皆さん、おめでとうございます。これからも有高生同士が刺激をし合って、高みを目指していきましょう。応援しています。

終業式での校長先生の講話では、1年の振り返りと共に有高生の活躍を称えられました。また、夢や希望を持つことの大切さと、叶えたい夢に向かって先ずは身近な小さなことから取り組んでいく、というアドバイスをいただき参考になったかと思います。そして、流れ星★の話は趣のある内容でしたね。普段から願いを思い続けることは、実現への大切な第一歩なのですね。

いよいよ令和5年は終わりを告げようとしています。心の大掃除をして、新たな自分になれるチャンスです。3学期の始業式では、そんな皆さんと元気にお会いし、共に成長していける1年の始まりでありたいですね。

良いお年をお迎えください。

人と自然科 農業クラブ サプライズで花の寄せ植えXmasプレゼント

12月22日(金)有馬高校は終業式を迎え、いよいよ令和5年も終わりを迎えようとしています。あったいう間に大晦日・・・お正月・・その前にみんなが楽しみにしているのがXmasですね。

終業式を終えたこの日の午後。JR三田駅前にはサンタ姿の高校生が登場。恒例となりました人と自然科農業クラブ本部役員の生徒による、花の寄せ植えサプライズ無料配布(クリスマスプレゼント)を実施しました。20年以上続いている伝統の地域貢献活動です。

この日に向け、農業クラブの生徒自ら播種、鉢あげなどの栽培を行ってきました。そして今年の寄せ植えは、1鉢にパンジーやビオラを4~6株を植栽。生徒が作成したクリスマスカードを添えました。「花の寄せ植え、無料配布しています。いかがですか~」駅のテラスで受け取ってくれる方を待ちます。

間もなく偶然通りかかった方が立ち寄って下さり・・・

『もらってもいいの?とってもうれしい。』

『本当にありがとう。玄関に早速置いておくわ。』

などなど受け取っていただいた方から嬉しい言葉をたくさん頂きました。そして用意していた100鉢が約40分でなくなってしまいました。寄せ植えを受け取ってくださった皆様。大切に育ててくださいね。

そしてこのブログを見て下さった方にもサンタさんから素敵なプレゼントが届きますように・・・Merry Christmas!

人と自然科 第2回農業法人仕事説明会に参加しました

12月20日(水)加古川市総合文化センターにて今年度2回目となる農業法人仕事説明会が開催され、農業系の大学や農業大学校への進学、そして将来農業関係の仕事に就くことを考えている本校1・2年生の生徒12名が参加しました。この事業は、近年増えている農業法人と農業高校で学ぶ非農家の生徒をマッチングさせることを目的に5年前から実施されています。

近年、将来農業を職としたいという非農家の生徒が増えてきており、その場合農業法人に就職(修行)し、技術の習得と人脈、信頼をを築いた後、新規就農する事例も多くあります。また近年の人と自然科生徒の進路希望、実績を分析すると、127年の歴史(多くの先輩方とのつながり)を活かした幅広い企業への就職はもちろん、農業系の4年生大学や農業大学校などへ進学し、その後就農する生徒が毎年出てきています。以下昨年度の進路結果です。

ちなみに今年(令和5年度)の3年生(76回生)の生徒も、現時点ですでに3名の生徒が農学系の国公立大学に合格。2名の生徒が県立農業大学校への進学、さらに近畿大学や龍谷大学など難関私立大学農学部にも合格しています。(全ての進路が確定しましたら改めて紹介します。)

今回は県下の農業法人16社の経営者がブースを設け、県内4校の農業高校生、農業大学校生87名が参加しました。

参加した生徒は積極的に農業法人のブースを訪れ、資料やタブレット、さらには映像を見ながら、作付け内容や農業へのやりがい、独立就農に向けたサポート体制などの話をメモをとりながら熱心に聞いていました。また、今回は研究開発、コンサル事業などを手がけている企業も参加しており、野菜や花などの作物栽培しか学べない有馬高校にはない、異なる分野の話も聞くことで視野を広げることができたようです。

そして参加者をよく見てみると見覚えのある学生が・・・昨年有馬高校人と自然科から県立農業大学校に進学した卒業生でした。農業大学校でも積極的に頑張っているようで、卒業後は農業法人への就職を希望しているとのこと。活躍する先輩の姿に励まされますね。

約2時間かけて各自6社のブースを回りました。様々な話を聞くことができたようで、参加した生徒はとても満足し、来年以降の進路選択に向け参考になったとのことです。

このような機会をいただきました兵庫県ならびにひょうご農林機構、就農支援センターの皆様、ありがとうございました。

76回生 総合学科課題研究発表会

12月14日(木)、講義棟にて76回生 総合学科課題研究発表会を実施しました。

14講座15班が持ち時間7~10分程度で発表を行いました。

発表テーマには、「食堂アプリの開発」や「大豆ミートは地球温暖化防止に有効か」、「ぬいぐるみキャラクターの活用と未来」などがありました。

どの講座も魅力的な発表でしたね。

今回の課題研究発表会の代表は2024年1月27日(土)に開催される学習活動発表会でも発表を行います。

また、2月3日(土)に豊岡総合高校で開催される兵庫県総合学科高等学校研究発表会においても発表を行います。

ぜひ、学習活動発表会で課題研究の成果をご覧ください。

人と自然科 農業クラブ 三田国際マスターズマラソンに出展しました

12月17日(日)有馬高校がある三田市にて、三田国際マスターズマラソンが開催され、有馬高校人と自然科農業クラブの生徒が花苗販売ブースを出展し大会を盛り上げました。

人と自然科では日頃の学びを活かして地域のイベントに積極的に参加し、社会性を身につけています。

毎年12月の中旬に開催される三田国際マスターズマラソンには、全国から約3,000人のランナーが集まります。コロナ前には毎年農業クラブの生徒が自分たちで栽培した花苗を販売していました。コロナ後最初の大会となった昨年はお休みしていましたが、大会参加者からのアンケートで「草花苗の販売はなくなったの?」「有馬高校生によるお花の苗販売復活して欲しい」というご意見を複数いただいたため、今年度5年ぶりの復活となりました。

早朝7時30分から準備スタート、この日は人気のパンジー、ビオラはもちろん、クリスマスに向けたポインセチア、お正月に向けたハボタンを持参しました。

9時になり、続々とランナーが集まってきました。そんなランナーを迎えたのが、人と自然科キャラクター「ひとっしー」です。最終打ち合わせはもちろん、開会式にもしっかり参加しました。

そしてスタート地点に向かうランナーに生徒と一緒に手を振り、エールを送りました。

一方販売所には応援に来られた方がたくさん草花苗を買いに来て下さいました。この日は前日と比較し気温が一気に下がり、さらに風が強かったので厳しい寒さでしたが一生懸命接客をしていました。

隣のブースでバザーを出展されている有馬高校育友会の焼きそば、チュロス、コーヒーも大人気。頑張っている農業クラブの生徒へと差し入れもいただき、生徒は大喜びでした。ありがとうございました。

12時頃、先頭のランナーが到着。ひとっしーくんもランナーや応援の子どもたちと一緒に写真撮影。あいかわらず大人気ですね。

13時頃大会は無事終了。ランナーの皆さんお疲れ様でした。最後に恒例の集合写真です。

たくさんの方に来場、購入いただき本当にありがとうございました。

ビジネスマナー講座

12月8日(金)放課後、3年生就職内定者、公務員受験者、2年生インターンシップ講座受講生を対象に、講義棟にて「ビジネスマナー講座」を行いました。

講師は、ECC国際外語専門学校 髙橋 佐智子 先生です。

「愛される新入社員になる!」という目標を掲げ、一つずつ事例を示しながらビジネスマナーについて解説していただきました。すべてのマナーは、相手に対する『おもいやり』だという事がよく理解できたと思います。

春から社会人として働く予定の3年生、もうすぐインターンシップが始まる2年生、どちらもすぐにビジネスマナーを実践する事になります。何回教えてもらってもなかなか覚えられないのがビジネスマナーです。フレーズをただ暗記するだけではなく、想像力を使って、臨機応変に対処できるように頑張りましょう!恥ずかしがらず、失敗を繰り返しながら身に付けていってほしいと思います。

髙橋先生、ありがとうございました。

家庭科「フードデザイン」ケーキ講座

12月8日(金) 「フードデザイン」の授業では、大阪調理製菓専門学校より講師の先生をお招きしてケーキ講座を開催しました。今回は、クリスマスケーキの定番「ブッシュドノエル」です。

スポンジ生地を作るコツや綺麗にロールケーキに仕上げる方法など、専門的な内容について学ぶことが出来ました。

家庭科「フードデザイン」では、家庭科技術検定4級・3級取得を目指し、食の基礎について学んでいます。

その中で特に大切に考えていることは、食べてくれる人を思いやる心です。衛生面や栄養価だけでなく、季節や行事を意識した献立や食材の組み合わせについて学び、調理技術を磨いていきたいと思います。

家庭科 77回生 人と自然科 そば打ち体験

12月13日(水)人と自然科「家庭基礎」で、公益財団法人兵庫県生活衛生営業指導センターと兵庫県麺類食堂営業生活衛生協同組合より6名の講師にお越しいただき、そば作りの調理実習を行いました。

お出汁の匂いと、こね鉢や麵切り包丁などの専用の道具を前に、お蕎麦屋さんで修行をしている気分です。

どの班も講師の先生方に手伝っていただきながらそば粉こね、薄く伸ばし、麺切り包丁で細く切って仕上げることが出来ました。薬味は、農場で採れた大根です。おろし大根にして、ネギとワサビも添えて、美味しくいただきました。

講師の先生方、本当にありがとうございました。

皆さんも年越しのそば打ちに挑戦してみてください!

進路フェスタ(進学に関する合同説明会)に参加してきました!

総合学科2年次生徒希望者19名が、12月13日(水曜日)放課後に神戸国際展示場(神戸市中央区港島)で開催された、進路フェスティバルに参加してきました。午前中の短縮授業を終え、直後にバスで学校出発という慌ただしい日程でしたが、参加者各々が目指す進路先の学校ブースに参加し担当の方の説明に熱心に耳を傾け、学校案内や入試要項などの資料を取り、カバンの中身と共に進路に対する意識も大きく膨らんだ半日になりました。

人と自然科 地域自然保護 ありまふじ夢プログラムを実施しました

12月12日(火)人と自然科3年生地域自然保護(学校設定科目)の授業で、ありまふじ夢プログラムを有馬富士公園で実施しました。

「地域自然保護」の授業では県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラム『夢プログラム』を生徒自身が企画し、実践する授業を行ってきました。

以下関連記事のバックナンバーです

現地フィールドワークその2 天文を通したありまふじ夢プログラムを体験

現地フィールドワークその5 棚田を管理し土と触れ合う夢プログラム体験

そしていよいよこの日は集大成。自分たちが夢プログラムを企画し実施する日となりました。有馬富士公園は、遊びの王国を利用する小さなお子様を連れた家族連れ、環境学習で利用する小学生、散歩のために利用する年配の方・・・とたくさんの地域の方が利用されていますが、中高生の利用が少ないという現状があります。ということで、今年の夢プログラムのテーマも『高校生に有馬富士公園の魅力を発見してもらうためのプログラム』としました。

この日は雨予報で朝から小雨が降っていましたが、公園に到着した11時ごろには雨も上がり、過ごしやすい気候となりました。ホストとなる3年生も3か月間かけて準備してきたプログラムの成功に向け、最終準備を進めます。

12時ごろ、本日のゲストの到着です。この日ゲストとして迎えたのは、来年度地域自然保護を受講する予定の人と自然科2年生19名です。全員楽しむ気満々です。

まず最初の夢プログラム。タイトルは「treasure hunter~宝を掴み取れ~ in Arimafuji park」です。

有馬富士公園の人気スポットといえば「遊びの王国」。5人1組の班で様々な遊具に隠された有馬富士公園に関する問題を探し、謎解きしていくプログラムで、遊びながら有馬富士公園全体のことについて知ってもらうことが目的です。一番早くに全問正解した班にはお宝がGETできます。説明を聞き、問題と地図を受け取った後、一斉にスタートです。

遊具の影や天井、林の中に問題が隠されています。

そして問題の隣には豆知識があり、そこには別の問題のヒントとなることが書いてあるので、メモを取りながら問題を解いていきます。なかなか手が込んでいますね。ゲストの2年生は遊具で遊びながら、問題を見つけていき、有馬富士公園について楽しく学んでいました。

最後は結果発表。優勝チームはお宝GETです。おめでとうございます。

楽しくアクティブに有馬富士公園について学んだ後は、2つ目の夢プログラム。タイトルは「学びを豊かに、自然探索」です。

有馬富士公園は里山をテーマとした公園で、豊かな自然な魅力の一つ。そして多様な動植物が生息しています。そこで発見した動植物を撮影しながら園内をハイキングし、自然の中で学ぶ楽しさ、大切さを知ってもらうことが目的です。ハイキングコースは「ゆったりコース」と「ハードコース」の2コースで実施。「ゆったりコース」は遊びの王国からかやぶき民家までの緩やかな遊歩道を約1時間かけてゆっくり歩くコースです。

草地の生態園や水辺の生態園など、様々な場所に寄り道しながら、植物や昆虫を観察、写真を撮影し有馬富士公園の豊かな生態を体全体で感じました。

一方で体力に自信のある参加者は「ハードコース」。公園のシンボルである有馬富士の頂上に登るコースです。安全にハイキングするための注意をしっかり行いスタートです。

登山道では遊歩道とは異なった植生が見られます。昆虫の卵や真っ赤に実を付けたナンテンの木など、気に入ったシーンの写真を撮りながら進んでいきます。

途中険しい道もありましたが、どうにが全員山頂に到着。山頂からの景色が一番の撮影スポットでした。

全員かやぶき民家に戻り、最後の夢プログラムは「有馬富士公園の豊かな自然を食べてみよう!!」です。先ほどもお伝えしたとおり、里山をテーマとした有馬富士公園は自然が豊かですが、その自然の魅力をどのようにしてもらったら良いか・・・考えた結果、特別な許可をいただき有馬富士公園で野草や樹木の葉、木の実などを事前に採集、乾燥、調理し、夢プログラム当日に自然を食べてもらうことで、魅力を体感してもらうことにしました。

今回はドングリ粉を使用したクッキー。そして野草はクロモジ・クマザサ・ヤマノイモ・ヨモギを乾燥させて茶葉にし、野草茶として味わってもらいました。試飲、試食の前にそれぞれの植物の効能、アレルギーに対する注意などを行い、早速試飲、試食です。

ドングリクッキーは何度も試作を重ね、100%・50%・チョコチップの3種類を準備。あっという間になくなりました。

そして野草茶はかなりのくせがあったようで・・・一番人気はクロモジ茶でした。

楽しい時間も終了・・・と思ったら最後にサプライズ。二つ目のプログラム「学びを豊かに、自然探索」で自分たちが撮影した写真がその場でプリントされ、記念にプレゼント。

さらにさらに、3年生がこの日までに何度も公園を訪れ、自分たちで撮影した植物や昆虫の写真が収録された、お手製の有馬富士公園写真集もプレゼントされました。

楽しかった時間もあっというまに過ぎていき、2年生は大満足で学校に戻っていきました。記入してもらったアンケートの結果を見ても「全部楽しかった」「有馬富士公園の自然を感じることができた」など、高評価で、とても充実した、時間だったようです。

頑張った3年生も、この日で有馬富士公園での活動は終了です。最後にかやぶき民家を背に、集合写真を撮りました。

ホストを務めた3年生の皆さん、夢プログラム実施いかがでしたか?どの夢プログラムも高校生らしいアイデアで、有馬富士公園の魅力が十分伝わり、とても魅力的な内容だったと授業担当者は感じました。来週の授業ではプログラムの振り返りを行い、夢プログラムをまとめた模造紙を作成しましょう。(作成した模造紙は完成次第、有馬富士公園内にある、三田市自然学習センターに展示させていただく予定です。)

最後にお世話なりました関係者の皆さま、本当にありがとうございました。

78回生 NIE講演会

12月12日(火)、3・4時間目に兵庫県NIE推進協議会 三好 正文 様にお越しいただき、78回生(人と自然科・総合学科)を対象に新聞の読み方講座を実施しました。

今夏、77回生総合学科もこの新聞の読み方講座を受講しております。

その時の様子は、こちら。

今回の講座でも、新聞の特長を数点教えていただき、実際に新聞を手にして目を通す機会がありました。

「12日の朝刊に、師走っぽい記事は何本あるか」を生徒たちは数えていました。

本文を読まずとも、見出し・前文に目を通すだけで季節や内容が推測できましたね。

また、「師走っぽい記事」にも地域経済面やオピニオン面、広告など、記事の種類にもバリエーションがあることが分かりました。

SNSで情報を集めることが多い中、注意しなければならないのは「フェイクニュース」です。新聞で報道されている記事は、「事実の裏付け」をして掲載しているため、信頼性があります。この「信頼性」はSNSのニュースと新聞の違いでした。

情報で満ち溢れている現代では、自分自身で取捨選択ができるようにならなければなりません。どこの誰が発信した情報であるかを日々確かめることが大切ですね。

ARIMA探究Ⅰ 中間発表会 その2

12月11日(月)3・4時間目に77回生総合学科ARIMA探究Ⅰのコース別中間発表会を実施しました。

今回は4つのコースのうち、3つのコースで中間発表会を行いました。

(「サイエンス」コースは、11月27日に実施済みです。サイエンスコースの中間発表会については、こちら)

今回の中間発表会においても、各コースで講師の先生方をお招きし、ご講評をいただきました。

グローカルコースは甲南大学 教授 久保 はるか 氏、

生活デザインコースは湊川短期大学 准教授 小原 宏基 氏

共生社会コースは三田市健やか育成課 藤園 真奈美 氏、北山 直子 氏

にお越しいただきました。

「グローカル」発表の様子

「生活デザイン」発表の様子

「共生社会」発表の様子

各担当教員のグループ代表として、わかりやすいスライドや言葉を選びながら発表を行なっていました。サイエンス同様、発表後の講師の先生方からの質問に対する応答を見ていると、これまでの探究活動の成果がよく発揮されていたと思います。また、いただいたアドバイスは、発表者だけでなく、発表を聞いていた生徒たちにとっても、今後の探究活動のきっかけになったと思います。

4名の先生方、ありがとうございました。

さて、年内の探究は18日(月)が最終です。

来年7月の最終発表に向けてまたコツコツと頑張りましょう。

人と自然科 農業クラブ福祉施設の花壇装飾活動実施

人と自然科では、日頃の授業や実習で学び、身につけた技術を活用し、様々な活動行っています。先日も三田市消防本部や三田警察署の花壇装飾を行いました。

三田市消防本部前の花壇装飾 Seasons in Autumn に関する記事はこちら

三田警察署の花壇装飾 Seasons in Autumn に関する記事はこちら

今年最後の装飾活動として、2学期期末考査が終わった12月7日(木)篠山市にある福祉施設「丹南精明園」を訪れ、花壇装飾活動を行いました。人と自然科は14年前からこの活動を継続して行っています。この日に向け、生徒自ら栽培したパンジー、ビオラ、ノースポールなど1000鉢を持参しました。

今回装飾を担当したのが人と自然科農業クラブ役員生徒10名です。人と自然科のような農業を学ぶ学校には『農業クラブ』という組織があり、人と自然科に所属する生徒全員が所属する組織です。そして、その組織をまとめる役目、そして人と自然科を盛り上げるための中心的な活動をしているのが農業クラブ本部役員の生徒です。(農業学科独自の生徒会のようなイメージです)

本部役員が承認された、令和5年度農業クラブ後期総会 に関する記事はこちら

今回の活動では園内5カ所の協同花壇、プランタを装飾しました。上記の後期総会で役員に承認された1・2年生の生徒が参加。初参加の1年生の生徒が2年生の生徒に教わりながら約2時間半で華やかな花壇に仕上げていきました。

この日は風も強く寒い中での活動となりましたが、素晴らしい花壇に仕上がりました。また、今回も感染リスクを考え農業クラブの生徒だけで植え付けていきました。一緒に交流しながら植えるのはもう少し時間がかかりそうです。

最後に中央の協同花壇で集合写真を撮りました。

丹南精明園を訪れた際は是非ご覧下さい。

人と自然科 77回生総合実習「野菜班」始動!

人と自然科では3年生から、より専門的な知識や技術を学ぶために「草花」・「果樹と緑」・

「野菜」と専攻班に分かれて総合実習を行います。

本日(12/8)から専攻班に分かれての実習がスタートしました。野菜班は13名の生徒が

選択しています。

第1回目の実習は来年に向けての土壌管理です。この時期の管理によって次年度の

野菜の出来栄えは大きく左右されます。今回は土壌pHを矯正することと消毒すること

を目的として石灰を散布しました。

2年間、同じクラスで学んでいるので協力体制もバッチリです。あっという間に予定

していた実習は終了しました。現3年生の登校も残すところ、あと1ケ月となりました。

これから、有馬高校の農場の中心は77回生の出番です。今後もブログで実習について

報告します。1年間の成長をお楽しみにしてください。

図書室より クリスマス会

12月7日、期末考査最終日の放課後、図書委員会主催によるクリスマス会を図書室で行いました。

後期図書委員のイベント企画係が中心となって、準備や当日の進行を担ってくれました。

準備は放課後に率先して集まり、パワーポイントやプログラム作成、手順の確認、買い出しなどに時間を割いてくれました。

「何人ぐらい来るかな…」とちょっぴり集まり具合を心配していた図書委員ですが、開始時間前から待ってくれる人もいて、図書室はどんどん賑わっていきました。

50人近くの生徒の皆さんと共にクリスマス会がスタートです

先ず、オープニング・ゲストとして、全国高校ビブリオバトル兵庫県大会で準優勝に輝いた生徒に『アルジャーノンに花束を』のプレゼンテーションを披露してもらいました。さすが準優勝者。初めてビブリオバトルを聞いた生徒さんも居り、その話術に聞き入っていました。オープニング・ゲストさん、ありがとうございました!

続いて『イントロクイズ』『私はだ~れだ』と、クイズを楽しみました。小説が原作となった映画の主題歌の題名を当てたり、顔写真を見て小説家の名前を3択の中から答えるなど、皆で同じ時間を共有しながら楽しいひと時を持ちました。

クイズに正解すると歓声が沸き起こり喜ぶ生徒たち。

お茶とお菓子を食べながら雰囲気を楽しむ生徒など、思い思いにクリスマス会を満喫していたようです。

最後は図書委員が選んだ題材の朗読がありました。だんだんと落ち着いた雰囲気になり、朗読に聞き入っていました。

そして、図書委員長による締めの挨拶でクリスマス会は無事に終了しました。

参加者のアンケートでは、初めて図書室に来た、会に参加してみてよかった、また今回のようなイベントをして欲しい、楽しかった、という意見がありました。

参加してくださった生徒の皆さんも、図書委員も楽しめたようでよかったですね。これを機に図書室にも足を運んでくださいね。そして、会を取りまとめてくれた図書委員の協力に感謝です。

皆さんにとって、楽しく温かい思い出となれば幸いです。

人と自然科 ひとはく連携セミナー 論文って面白い! 科学論文の読み方入門講座

11月24日(金)人と自然科1年生学校設定科目『人と自然』の授業において、今年度第7回目となるひとはく連携セミナーが実施されました。

人と自然科は県立人と自然の博物館と連携協定を結んでおり『人と自然』の授業で年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の研究員から自然や環境、動植物など専門的な講義を直接頂き、深く学んでいます。

前回のひとはく連携セミナー 第6回 未来に残したい農業や農村の持つ魅力 に関する記事はこちら

7回目となる今回は『論文って面白い ~科学論文の読み方入門講座~』をテーマに、中濱 直之研究員より講義をいただきました。

『論文』という言葉を聞くと、大学の先生や博物館の研究員が投稿する・・・など、難しそうなイメージがあるかもしれません。意味としてはある事柄について論理的に述べた文章、もしくは研究結果を発表する文章のことを言います。これらを公に発表するには、『査読』という論文としての重要性、科学的な信頼性を総合的に判断・審査してもらう必要があります。雑誌によっては90%以上掲載拒否となる場合もあるそうです。

しかし意外と身近な存在で、無料で見られるサイトもあり、私たちも気軽に検索、閲覧できるとのこと。今回は実際に自分のタブレットで検索してみました。主なサイトとしてJ-STAGEやGoogle scholarがおすすめだそうです。

論文の構成はタイトルから始まり、要旨・抄録で論文の概観が述べられています。そして導入、材料および方法、結果、考察、図表、引用文献で構成されています。