人と自然科 夏季休業中資格取得第3弾 伐木等業務(チェンソー)特別教育を実施しました

8月に入っても暑い日が続いていますね。そんな中でも人と自然科の生徒は総合実習Bの実習授業(別名農場当番)に毎日当番で生徒が登校し、作物の管理を頑張っています。

そして夏季休業中多くの生徒が頑張っているのが資格取得です。人と自然科の生徒は在学中、漢字検定やビジネス文書実務検定などの一般的な検定はもちろん、日本農業技術検定やフラワー装飾技能士、生物分類技能検定など農業学科で学んでいるからこそ取得可能な資格取得にも挑戦することができます。先日も夏季休業中の実施する資格取得第2弾として、フォークリフト技能講習を実施しました。

夏季休業中資格取得第2弾 フォークリフト技能講習を実施しました・・・に関する記事はこちら

そしてこの夏最後の建機系最後の資格として、8月3日(土)~8月5日(月)の3日間、1年生から3年生の希望者26名を対象に、伐木等業務(チェンソー)特別教育を実施しました。(私有地の木を切るなど、個人でチェンソーを利用する場合は資格は必要ありませんが、将来企業や自治体活動で使用する場合は資格(特別教育の受講)が必要となります。)

まずは有馬高校にて2日間、学科講習と簡単な実技講習です。座学では伐木等作業に関する知識、チェーンソーに関する知識、振動障害及びその予防に関する知識、関係法令の4項目を学びます。

スライドや映像を用いて、伐木する際の刃の入れ方や、木の倒し方などの伐木技術、チェンソーに使用するの燃料や潤滑油、機械の握り方や姿勢、振動障害やその予防、災害事例、関係法令など、安全にチェンソーを操作する知識についてしっかり教えていただきました。

2日目の後半からは実習服に着替えて実技に入っていきます。実技前、最後の座学は関係法令についてです。安全に関する様々な決まりについて学びました。

そしていよいよ実技スタート。安全装具の着脱を学んだあと、翌日実際に使用するチェンソーを使ってエンジンのかけ方を学びました。 翌日の伐木実習にむけ準備は万端ですね。ちなみに2・3年生の生徒で農業機械の授業を選択(以下の教育課程表参照)している生徒は、エンジンのかけ方や構造についてスムーズに理解できましたね。

3日目は会場をキャタピラー講習センターに移し、いよいよ伐木実習です。

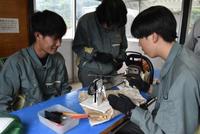

まずは伐木の準備。昨日までの座学で学んだ内容を活かし、燃料である混合油とチェンソーオイルを充填しエンジンのかかり具合を確認します。

そして安全用具を着用しエンジンをかけて・・・

まずは基本の切り方である丸太の玉切りを想定した鋸断(きょだん)です。最初は教習所の講師の先生方の手助けを頂きながら進めていきましたがすぐに慣れ、一人で切断できるようになりました。農業機械はとにかく使うことで上達します。

待ち時間は小屋の中で目立ての練習です。作業中の事故原因のほとんどが目立てが不十分で刃の切れ味が悪く、余計な力を加えてしまうことだそうです。丸棒やすりを使って、やすりの角度を約30度で研いでいきます。

現場に戻ります。次に突っ込み切り。刃の先端を丸太にさして四角形、もしくは三角形に抜く切り方です。刃が丸太の中に入ったら見えないので難易度が高くなります。上手く抜けましたね。

そしていよいよ立木の伐倒です。

学科講習で学んだ通り、まず倒したい方向に受け口を作ります。水平に下切りし、角度30~45度で斜め切りします。

そしてチェンソーの刃を丸太の中心に入れ、切れ込みを作る芯切りを行った後、追い口切りです。反対側に受け口の高さ2/3程度に刃を入れます。その際切り込みすぎず『つる』と呼ばれる切り残される部分を残しておくことがポイントです。

そしてくさびを打ち込み、倒していきます。

切り口を見てみると・・今回は少し短いですが『つる』と呼ばれる部分が残っていますね。この『つる』があることによって安全に意図した方向に倒すことができます

予定していた実技講習も無事終了し、最後はメンテナンスです。

講習を受けた26名全員がライセンスを取得することができました。受講した皆さん。3日間の講習お疲れさまでした。今年度夏の建機系資格はこれで終了。来年度はアーク溶接・刈払い機・小型車両建設機械の3つの資格取得講習を予定しています。(1年おきに交互に実施しています。)人と自然科の皆さん。自身のスキルアップのために在学中様々なことにチャレンジしましょう。