教育・心理類型の取り組み

7月31日 オーストラリア研修7日目①

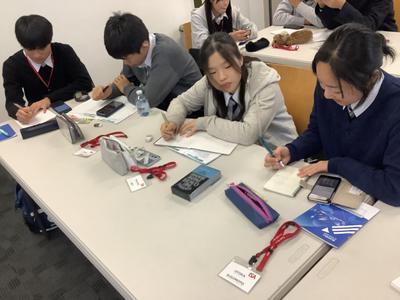

午前中のパブリックスピーキングレッスンでは簡単なアイスブレイクや明日のパブリックスピーキングコンテストに向けての準備をしました。授業の中では、「opinion(意見)」と「fact(事実)」の違いについての勉強が特に印象的でした。

また、ゲストスピーカーセッションでは、オーストラリアと日本の教育スタイルの違いを理解することができました。

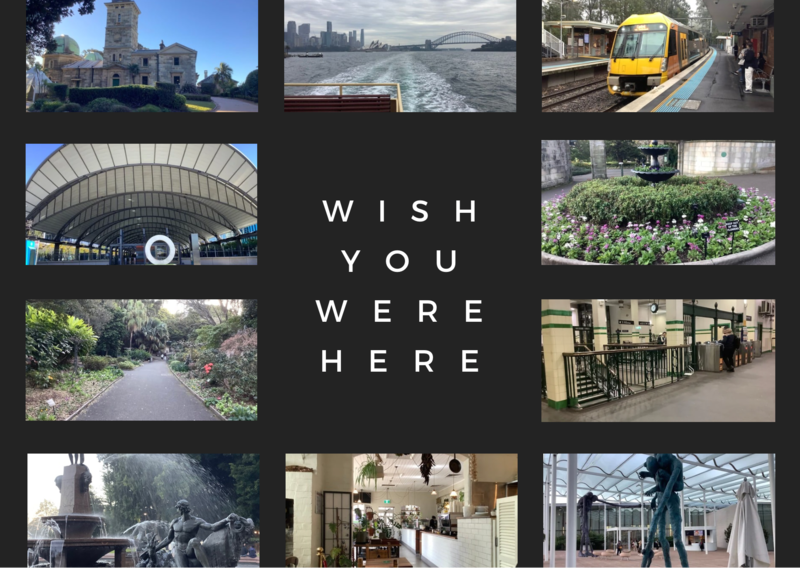

Letter from Sydney 4

7月30日 オーストラリア研修6日目②

今日の午後に行われたpublic speaking lessonでは、起承転結や、主人公のキャラクター設定を大切にしながらちょっとした物語を考えました。これは最終日のスピーチに向けて、スピーチ内容を構成するための練習です!

実際にスピーチする内容も少し考えました。トピックは自由で、日本の文化についてやスポーツについてなど、様々です!Introduction(始まり)は、質問やジョークを交えて相手の興味を引くことが大切だということでした。誰かのモノマネをしながらスピーチするのも面白いスピーチにするポイントだということで、トランプ前大統領のモノマネをする人の動画を見たりもしました!

7月30日 オーストラリア研修6日目①

今日は現地の幼稚園・小学校「キャディーズ・クリーク・パブリックスクール」に行ってきました!

小学六年生のスクールリーダーの方々に学校を紹介して頂きました。学校内では生徒たちがショートムービーを作ったりトランプを使って数学の勉強をしていました。私達も少し体験することが出来ました。

他にも、子供たちの発表会でダンスや歌を披露していました。日本曲「紅葉」も披露して貰うことが出来ました。とても温かい歓迎を受けました。

7月29日 オーストラリア研修5日目②

ホストファミリーが用意してくれたパックドランチを食べたら、 観光の為に地下鉄と電車、フェリーに乗ってオペラハウスにLet’s go!!

オペラハウスに行くまでにフェリーの波止場でインタビューをしました。

家族連れの方や観光客の方々、地元の方々にインタビュー。

そして一緒に写真を撮りました。

ハーバーブリッジやオペラハウス、入場できなかったけれどボタニカルガーデンの前でたくさんの写真を撮りました。

7月29日 オーストラリア研修5日目①

週末が終わりいよいよ本格的な研修のスタート!

今日は午前中は英語のレッスンをしました。講師の先生はエジプト出身のNoha先生です。

ゲームを交えながら行う英語のレッスンだったので、楽しく受けることができました。

明日以降も英語のレッスンがあるので頑張っていきたいです!

7月27日 オーストラリア研修3日目③

今日は7月27日です。

初めてのオーストラリアの朝はとても寒くて慣れるのに時間がかかりました。私のところではコテージに向かい素晴らしい景色を楽しんでいます。

ホストファミリーに勧められて魚釣りをしたり、家族と団らんをしたりして過ごしています。

Letter from Sydney 3

7月28日 オーストラリア研修4日目②

今日、私はホストファミリーにコアラパークに連れて行ってもらいました!

コアラパークでは、カンガルーに餌をあげれたり、日本ではあまり見られないエミューやウォンバットが見れて、新鮮な体験が出来ました。

夜はホストファミリーとカードゲームをしました!

オーストラリアで人気のゲームをしたり、ババ抜きや神経衰弱のルール説明をして、みんなでやったりしました。英語で伝えるのは難しかったですが、ゲームを進めるうちに心が通った気がして、とても楽しかったです。

7月28日 オーストラリア研修4日目①

オーストラリア研修4日目。

私はホストファミリーとパーム・ビーチに行きました!

着いてすぐにアーティストマーケットへ!

すっごくすっごく時間をかけて、お気に入りの編み物を買いました!

研修中にも使いたいです。

その後、バレーをしたりピクニックをしたり山に登ったりと、オーストラリアの海をいろいろな方法で楽しみました。

最初は不安だったオーストラリア研修も、ホストファミリーや友だちのおかげでより良いものとなっています。

話したいことがまだまだあるので、明日からの英語レッスンも頑張りたいと思います!

Letter from Sydney 2

7月27日 オーストラリア研修3日目②

ホームステイ先の家族にマンリービーチとシティーマーケットに連れて行ってもらいました!

ビーチには冬にも関わらず泳いでいる人やサーフィンをしている人がいて、周りにはカモメが沢山いて自然豊かで癒されました^^

シティーマーケットではオーストラリアっぽいものが沢山売られててお土産を沢山買えました!!お母さんもお父さんもすごく優しいので、英語でなんて伝えればいいのか分からない時にフォローしてくれて自分でも成長を感じています!

7月27日 オーストラリア研修3日目①

今日は、ホストファミリーと一緒に動物園に行きました。

オーストラリアにしかいない動物をたくさん見れたり、餌やりやコアラと一緒に写真を撮ることができました。

また、ホストファミリーと一緒にテレビゲームをしたり、クラシックカーに乗せてもらいドライブもしました。ホストファミリーは、優しく面白くてとても充実した1日になりました。

7月26日 オーストラリア研修2日目②

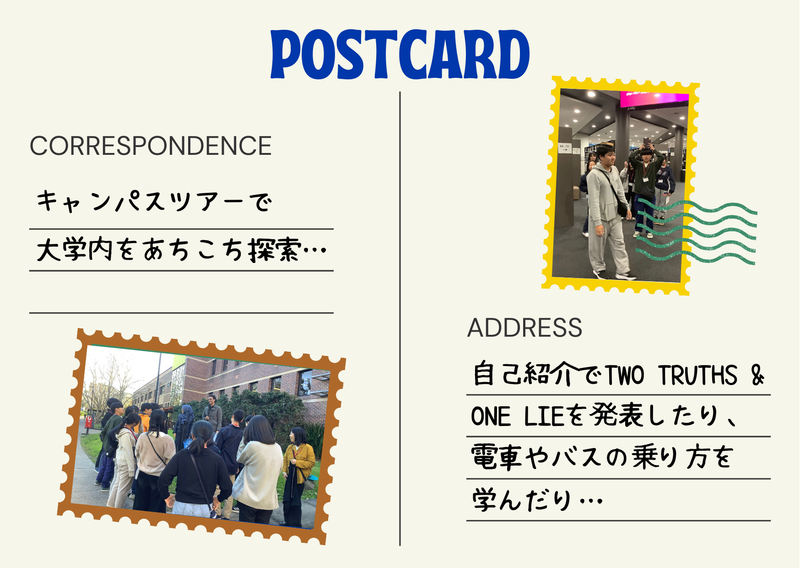

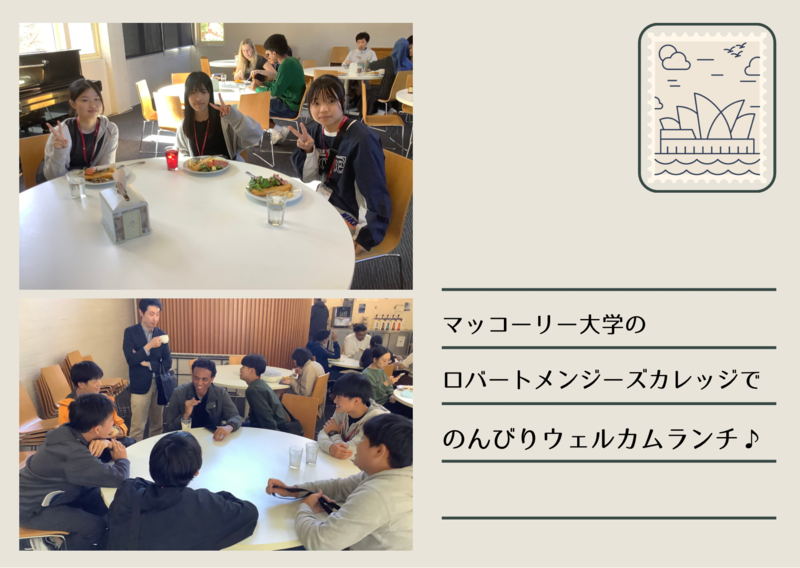

マッコーリー大学に到着しました!

キャンパスツアーを兼ねた楽しいゲームで歓迎してくれた院生のAliさんとHatiさん、ありがとうございました。大学は広くて、伝統的な建物から最先端の施設までいろいろあり、とてもおしゃれで気分が上がります。

1日目のウェルカムオリエンテーションが終わるとその後いよいよホストファミリーと対面!

緊張しましたが皆優しそうでした。

週末はホストファミリーと過ごします。

Letter from Sydney 1

7月26日 オーストラリア研修2日目①

長い長いフライトの末…

予定どおり午前10時オーストラリアに到着しました!

ちょっと緊張しながらも、はじめてのシドニー、ドキドキします。

オーストラリアは日本と季節が逆なので、少し肌寒く感じました。

現地のスタッフの方の案内で、これからバスに乗って大学に移動します。

7月25日 オーストラリア研修1日目②

シンガポール時間の23:00にチャンギ空港に着きました。

長いフライトでしたが、みんな元気です。

ここではあまりゆっくりする時間はなく、すぐにシドニー行きの飛行機に乗り換えました。

7月25日 オーストラリア研修1日目①

14:30 みんなで関空に集合。いよいよオーストリア研修のスタート!

校長先生からエールをいただき集合写真をカシャリ!「みんな、行ってきます!」

チェックインを済ませ、いざ飛行機へ!

機内ではスナックやドリンクのサービスもあり、気分は最高です。ワクワク!

機内食も和食か洋食か選ぶことができました。

お蕎麦もハーゲンダッツもついてます!

さあ、最初の目的地、シンガポールへ出発です。

07. 道徳教育講演会 (79回生 教育・心理入門)

7月1日(月)に夢野台高校にて道徳教育講演会を行いました。講師の黒田先生をお招きして、実際に映画化もされた「豚がいた教室」を題材にしたいのちの教育についての講演をお聞きしました。

なぜ小学校の間からいのちについて学ぶのか、そしてそれを学ぶメリットについて教えて頂きました。教師として子供たちとどのように関わるべきか等を知ることができ、とても充実した講演会となりました。

今後の類型での授業、そして自分の将来に活かせるよう、さらに子供と上手に関わる力を高めていきたいと思いました。

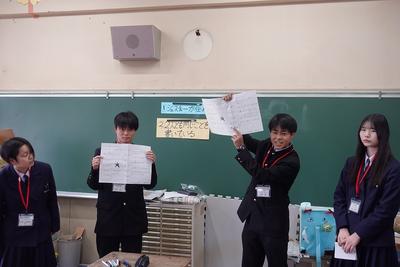

04.中間発表(77回生3年生教育・心理探究)

04 中間発表

6月25日にそれぞれの研究している内容ついて中間発表を行いました。研究しているテーマや、きっかけ、研究方法などについて1分半で発表をしました。1分半はとても短く、伝えたいことをすべて話すことは難しいので、今まで調べてきたことを整理し、要点をまとめることが大切だと分かりました。また、聞いている人たちに発表の内容をしっかりと伝えられるようにするために、話し方を工夫することの重要さも分かりました。次の発表では、適切な声量、間の開け方に気をつけていきたいです。

そして、今回の発表を通して自分の研究方針、研究方法、調べ足りないところを見直すことができ、これからの研究の見通しを立てることができました。研究にかけられる時間も少ないので、少しの時間も無駄にしないように研究を進めていきたいです。

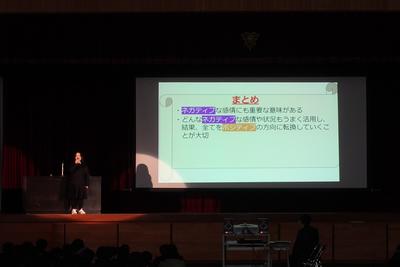

06. 心理学入門講座(79回生 教育・心理入門)

6月24日、三重大学教育学部の谷口あや先生にZoomにて心理学入門講座をしていただき、そもそも心理学とはどういったものなのか、先生が研究されているテーマについて、心理学を学んだ上での進路、の大きく3つに分けて話をしていただきました。また、私たち教育心理類型生徒でも知ったつもりになっていて、正しく意味を理解していなかった「心理学」について、これからの3年間と、それ以降にも繋がるであろう、論理的で興味を惹かれるような知識を得られました。今回得た知識を今後の活動に活かしていきたいです。

10.心理学演習準備講座④(78回生 2年生教育・心理実践)

6月10日(月)にCPU教室で4回目である最後の心理学演習講座を行いました。

講師の谷口あや先生にオンラインでの講演を行なっていただき、前回行なった記憶の系列位置効果についての実験の解説をしていただきました。

まず、記憶とはという基本的なところから解説していただき、記憶のプロセスについて学びました。その後に、記憶には短期記憶と長期記憶があり、前回の実験の遅延再生条件は短期記憶を保持できる時間が15~30秒であることや、直後再生条件は長期記憶で「再生(覚えた事柄をそのまま再現すること)」が関連しているのだと分かりました。

今回の講演を通して、板書だけでは短期記憶になってしまうため、何度も繰り返し唱えることで再生され、長期記憶になるのだと学びました。このことから、心理学はテスト勉強などの身近なことにも応用して活用することができると改めて感じました。

09.心理演習準備講座③(78回生 2年生教育・心理実践)

6月3日(月)にCPU教室で3回目の心理学演習準備講座を行いました。

講師の谷口あや先生にzoomでオンラインの講演を行なっていただき、記憶の系列位置効果についての実験を行いました。

実験については多くの記憶すべきものを順番に見て、そのまますぐに思い出す直後再生条件と、記憶すること以外に集中力を使う工程を行ってから思い出す遅延再生条件を両方とも4回づつ行い、そして、思い出した物を書いた順番に紙に書き出して、その思い出した順番と記憶した順番を2つの条件で比べてみるというものでした。

結果は直後再生条件は最後の方に覚えたものから書き出された割合が多く、遅延再生条件は最初の方に覚えたものから書き出された割合が多かったです。

実験は1年生の頃に行っていたものよりも、本格的で、初めはとても難しい物だと思い、戸惑ったけれど、人間がほぼ共通して持つ芯のようなところについて知ることができてよかったです。

これからも多くの実験を重ねて、人間の心理についてより深く知れるように頑張ります。

08.オーストラリアの中学生とのオンライン交流(78回生 2年生教育・心理実践)

私たちは6月7日にオーストラリアの中学生とオンライン交流を行いました。

そのために、日本文化を英語で紹介するスライドを作ったり、英語の先生に来てもらったりして準備してきました。先生方からアドバイスを受けながら内容をより良いものにしていき、相手にもわかりやすいものを作っていきました。

今回のオーストラリアの中学生との交流では実際に交流する際のポイントとして、単語だけでもいいから相手に伝わるように話すことなどを学ぶことができました。他にも、緊張して上手く話すことができない場面もありましたが、聞きたかったことを聞くことができ、充実した交流になりました。

07.心理学準備演習講座②(78回生 2年生教育・心理実践)

5月27日(月)にCPU教室で2回目の心理学準備演習講座を行いました。

講師の谷口あや先生からレポートの書き方や呈示順序による印象への影響や

印象の中心特性などのお話を聴きました。

特に面白かったのがハロー効果の話で、「人は目立った特徴に引きずられてほかの特徴

について歪めて評価することがある。」ということでした。初めて会う人に良い印象を持ってもらいたい時に役に立つ効果だと思いました。

また、同じ情報の時でも、最初の情報が印象に残りやすいという初頭効果についても興味をもちました。最初によくない情報を出す時よりも良い情報を出したほうが良い印象をもたれるとのことでした。親にテストを見せる場面などでも使えると思いました。

今まで心理学はもっと特別なものだと感じていたのですが、今回の心理学の講座で今までよりも身近なものに感じられたし、上記にあるようにこれからの自分の生活に生かすことができるだろうなということをより知りたいなと思いました。

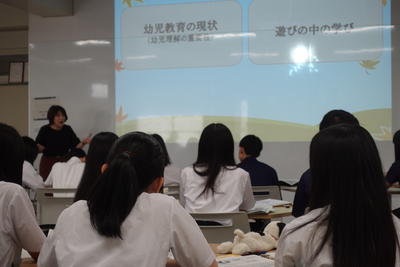

05. 幼児教育講演会(79回生 教育・心理入門)

6月20日に神戸親和大学の猪田裕子先生にお越しいただき、幼稚園教育の現状と幼保小の円滑な接続についてご講演いただきました。幼児教育で大切にしている事、どんな心構えで関わるべきかなどを学びました。初めての講演会という貴重な経験をさせていただいたので、今回学んだことを今後の幼稚園・こども園観察実習に生かしたいです。

04. 自分の推しプレゼン(79回生 教育・心理入門)

6月3日(月)にリハーサルをし、6月6日(木)に自分の推しプレゼンの本番を迎えました。この推しプレゼンで一番大切なことは「熱量をもって話すこと」でした。

好きなアイドルや好きなキャラクター、好きな俳優などについて自分なりにポスターを作りました。授業外の時間も使って、より良いプレゼンをするためにたくさんの練習を積み重ねました。リハーサルでは、お互いに良い点と改善点を言い合って、本番に繋げました。この経験をこれからの類型の授業だけでなく、様々な場面で活かせるように頑張りたいと思います。

03.グループトーク(77回生3年生教育・心理探究)

03 グループトーク

6月4日に研究レポートについてのグループトークを行いました。自分の研究について現状を報告し、意見交換をして刺激的かつ有意義な時間になりました。

このグループトークで得られたことは主に2つあります。

1つ目は自分の発表に対して仲間達から個性あるアドバイスをもらえたことです。自分が研究をしていて気付かなかったこと、知らなかったこと、たくさんのアドバイスがあり、どれも研究に活かしたいものばかりでした。

2つ目は他の生徒の発表と意見交換によって、研究の幅が広がったことです。例えば、色の心理学ついての発表で、国による色の見え方の違い、有名なゲームの色の使い方など1つの発表や質問からたくさんの意見が飛び交い、思いもよらない分野に繋がることがありました。そのため自分の中で驚きや関心を持つ話題も出てきました。さらに、そこから自分の研究に繋げられる要素も見つけることができました。

今回の充実したグループトークで得たものをこれからの研究にどのように活かせるのか、しっかりと考えていきます。

02.志望理由書作成講演会(77回生3年生教育・心理探究)

02 志望理由書作成講演会

5月27日に兵庫教育大学の渋谷義人先生にお越しいただき、志望理由書作成講座を行いました。いよいよ受験生ということもあり、とても貴重なお話を聞くことができました。

志望理由書を書くうえで、なぜ教師になりたいか、憧れを述べるのではなく、きっかけを話すことが大事だと知りました。今の教師には何が求められているのか、そのためにわたしたちがするべきことは何か、この一時間を通して深めることができました。また、講座が参加型だったので、教員採用試験でどのような話をしたら好印象かなど、楽しく学べました。わたしたちが教育心理類型の1期生として、二年間の活動で吸収したことが面接で質問されたときにいかされるという実感が湧きました。

受験において、勉強でも面接の練習でも志望理由書の作成でも上手くいかないことがあると思いますが、それぞれの目指す道に進むために頑張ろうと思える講座でもありました。これから志望理由書作成の授業は続きますが、みんなで切磋琢磨しあいながら頑張りたいと思います。

05.心理学準備講座(78回生 2年生教育・心理実践)

今回の講座ではレポートの書き方について学びました。レポートには目的、方法、結果、考察が必要で、より分かりやすいレポートにするためのグラフの書き方や結果、考察の書き方を学びました。

また、演習として「印象形成はどのようにされるか」という実験をしました。最初に与えられる情報が異なる2班に分かれ、2班に同じ動画を見てもらって登場人物にどんな印象を持つかという実験をしました。結果は自分たちの予想とは異なるものとなり、とても驚きました。

今回学んだレポートの書き方をこれからの心理学研究に活かしていきたいです!

04.グローバル教育実践講演会(78回生 2年生教育・心理実践)

5月13日(月)に本校YR(夢野リサーチルーム)でグローバル教育実践講演会を行いました。講師の平井めぐみ先生をお招きし、異文化理解とコミュニケーションについてお話をお聞きしました。

中東ヨルダンという国で青年海外協力隊の活動についてお聞きした中で、一番印象に残ったのは学校教育の違いです。ヨルダンでは幼稚園から言語を学び、小中学校では男女別学であり、自国の宗教であるイスラム教のルールにより体育や音楽、美術の授業がほとんどないことにとても驚きました。

今回の講演会で慣習や宗教の違いなどを理解し、積極的にコミュニケーションを取ることの大切さを感じました。今回学んだことをオーストラリアの高校生とのオンライン交流に活かしていきたいと思います。

【教育・心理類型】ホームページ リニューアル!

【教育・心理類型】ホームページ リニューアル!

03.新入生歓迎会(78回生 2年生教育・心理実践)

5月9日(木)に新入生歓迎会を行いました。

私たちはこの新入生歓迎会に向けて、これまでに学んだことを取り入れ、活かしながら試行錯誤して準備してきました。リハーサルではお互いのレクリエーションを評価し、ほかの班の良いところなどを体験する側の視点から見つけ、自分たちのレクリエーションに取り入れました。

新入生歓迎会当日は、緊張もありうまくいかなかったこともありました。しかし、この失敗をこれからの類型活動に活かし、次にレクリエーションをする機会があれば、今回よりも良いものにできるようにしたいと思います。新入生歓迎会は私たちにとってもとても良い経験になりました!!

01.レクリエーション講座(78回生 2年生教育・心理実践)

4月15日(月)に本校YR(夢野リサーチルーム)でレクリエーション講座を行いました。講師の日野健太郎先生をお招きし、ゲームをしながら楽しくレクリエーションについて学びました。

特に印象に残ったことは言葉ではなくジェスチャーで伝えるレクリエーションです。

一つのお題に対し同じ答えの人を見つけるといったゲームでした。普段ジェスチャーで何かを伝える機会がないため最初は苦戦しましたが、言葉を使えないからこそ相手に伝えやすくするための工夫を考えながら取り組むことができました。また、通じ合った時の嬉しさは普段言葉を使って話すときよりも強く感じました。

このように今回の講演会でレクリエーションの仕方やレクリエーションで得られる効果などを学ぶことができました。このことを活かして新入生歓迎会で1年生が楽しんで取り組めるよう工夫したいです。

レクリエーションを通じて相手とコミュニケーションをとることで仲が深まることがわかりました。

02.1年生に向けての校歌指導(78回生 2年生教育・心理実践)

4月12日、17日、19日の3日間にわたり、新入生への校歌指導を行いました。どうやったら覚えてもらえるのか、楽しんでもらうためにはどんな工夫がいるのかを各班で考え、本番に臨みました。

反応はクラスによって様々でしたが、どのクラスの生徒もしっかりと歌えるようになりました。24日の定期戦でも生徒全員で校歌を歌い、盛り上がっていきたいです。

01.研究レポート講演会(77回生3年生教育・心理探究)

01 研究レポート講演会

4月30日、兵庫教育大学の安藤福光教授にお越しいただき「研究レポートの作成」に関する講演会をしていただきました!

私たち教育・心理類型3年生は、これから1年間、自分の気になる分野に関して課題研究を行います。その課題研究を研究レポートという形で発表するので、そのレポートの作成の仕方について教わりました。

具体的に教えていただいた内容をいくつかご紹介すると、研究の資料となるものは基本的には本や論文のみで、インターネットで検索する場合は、最低10個のサイトを見なければならないということ。他にはアンケート調査の正しい方法などです。

今回の活動を通して、これからの1年間の課題研究の参考になり、より深い研究ができそうだと感じました。私たちはこれまで研究などをほとんどしたことがなかったのですが、基礎的な方法から学ぶことができたので、今後の課題研究に活かしていきたいと思います。

0.2 表現力育成講座(79回生 教育・心理入門)

4月22日、ピッコロ劇団の方々にお越しいただき、表現力育成講座を受けました。

前半では自分たちの名前を使ったゲームや体を使ったじゃんけんなどを行いました。話したことのなかった人と仲良くなることができました。

後半は5つのグループに分かれて 活動しました。各グループにお題が 与えられそれを体を使って表現しました。伝えたいものを体だけで伝える難しさだけでなく表現することの楽しさや重要性を学べて良かったです。

01. グループワーク(79回生 教育・心理入門)

類型クラスでグループワークを行いました。

初めの10分間でクラスメイトの座席と名前を正確に伝え合いました。名前を聞く際、名前を相手に見せてはいけないので、口頭で相手に自分の名前の漢字を伝えられるよう一人一人が工夫していました。

その後、2人1組になり、「教育・心理類型を志望した理由」や「類型の授業で身につけたいこと」などを中心に相手について質問をしました。

次に4人1組になり、ペアの相手を新しいペアに紹介しました(他己紹介)。インタビュー結果をどのように伝えるか、結果からどういう人なのか推測するといった、コミュニケーション能力がこの授業で身についたと感じます。また、類型の仲間についてもより知れたので距離が縮まった気がします。

43.類型発表会(77回生2年生教育・心理実践)

43.類型発表会

3月18日(月)に、類型発表会がありました。

この1年間、類型の活動で学んだことをわかりやすく、そして楽しく全校生徒や保護者の皆様、来賓の方々に伝えることができました。今年は新型コロナウイルスの規制が緩和され、久しぶりに保護者の皆様にもお越しいただきました。

中間発表や最終発表、リハーサルに向けて各班で何度も練習し、その都度類型の仲間たちや先生方からアドバイスをもらい、各班成長することができました。また昨年の反省を活かし、聞いている人が退屈しないようにしました。例えば、質問に答えるときに動きを入れたり代表の一人に尋ねたりと一般生徒に参加してもらう形にするという工夫を凝らしました。その甲斐あって保護者の方にとても好評でした。

77回生は来年度、研究レポートの作成をします。この2年間で学んだことを活かして一人ひとりが悔いの残らないように活動していきたいです。

41.心理学演習発表会(77回生2年生教育・心理実践)

42.心理学演習発表会

2月2日は、教育コース生や研究に協力していただいた大学院生の方3人の前で、半年間の研究についての発表をおこないました。

私たちは半年間3班に分かれ各々の気になることをテーマに掲げ、初めての研究に頭を悩ませながらもアンケートや実験、結果からの考察などを意欲的に活動してきました。今回で心理コースだけでの活動は最後となりましたが、3班とも最後にふさわしい最高の集大成だったなと感じました。発表のあとにはお世話になった大学院生の方からの講評をいただき、3班とも完成度が高かった、面白い発表だったなどの言葉をいただきとてもうれしかったです。

半年間の研究で得られたものはとても大きく、将来どの道に進むとしても活用できるものばかりです。まずは3月にある類型発表会、そして3年生での活動に活かしていきたいです。

41 室内小学校交流授業(77回生2年生教育・心理入門)

41 室内小学校交流授業

1月26日、私たちは先週に引き続き室内小学校を訪れ、小学校3・4年生を対象とした英語活動・レクリエーション・絵本の読み聞かせを行いました。13分という短い時間の中で、児童にどのようにしたら分かりやすく伝えることができるか、楽しんでもらえるかを試行錯誤し本番に臨みました。本番では今まで類型の活動で学んできたことを全て出しきり、より良い授業を行うことができました。また、児童に楽しんでもらえただけでなく、授業をしている自分たちも楽しむことができました。

今回で最後となる教育に関する実習を成功という形で終えることができてよかったです。

40 室内小学校事前交流(77回生2年生教育・心理実践)

38.室内小学校事前交流

1月19日私たちは、室内小学校にて1月26日に授業を行うための事前交流として、3・4年生の児童たちが準備してくれた鬼ごっこやドッジボールなどのレクリエーションをしました。

児童たちとの交流を通して、私たちが来ることをとても楽しみにしながらどんな遊びをするかたくさん考えてくれていたことが感じられとても嬉しかったです。そして、児童たちの元気さと笑顔を見て、私たちも自然と元気をもらえる1時間でした。

1月26日の授業では、私たちが児童を笑顔に出来るよう、今日の交流をふまえてより良い授業になるよう準備していきたいです。

39.心理学共同演習⑦(77回生2年生教育・心理実践)

39.心理学共同演習⑦

1月19日は、神戸大学院生の方々に来ていただき、まず甲南大学リサーチフェスタの結果を伝えました。発表にあたりたくさんのご協力をいただいた大学院生の方々にも喜んでいただき、良い成績を残せて良かったと改めて思いました。

その後、2月2日の発表会に向けて最後の準備を行いました。共同演習が最後なのでわからないことをすべて聞き、グラフの作り方や甲南大学リサーチフェスタの時にいただいたアドバイスをどのように発表に生かすのかなどを教えていただきました。

私たちにとっては初めての心理学研究だったので分からないことだらけでしたが、これまでたくさんの方々からいただいたアドバイスを参考に研究のラストスパートをかけています。発表を最高のものにするための資料作りを頑張っている最中なので、後悔がないように頑張ります。

38 室内小学校交流授業準備講座(77回生2年生教育・心理実践)

38.交流授業準備講座

1月12日は1月26日に行う室内小学校交流授業に向けて、レクリエーション班は日野先生に、読み聞かせ班は兵庫図書館の方にお越しいただきました。

私たちは多くの準備をして講師の方にも100点をもらえる内容の授業を用意したつもりでした。しかし、私たちが気づいていない問題点まで指摘していただき、改善点がみつかったので、交流授業に向けてさらによりよい授業をつくっていきたいです!

今回の授業では、第三者の視点からものごとを見ることの重要性を改めて感じました。様々な視点から見ることで、今まで気づかなかったことに気づき、よりよいものをつくることができます。交流授業に向けてラストスパート!がんばります!

35 ようこそ先輩(77回生2年生教育・心理実践)

35.ようこそ先輩

12月19日(水)に教職類型の卒業生の方々にお越しいただきました。

実際に小学校教員として働いていらっしゃる方のお話を聞きました。教員になるためにどうするのか、教員として働く中で楽しい事や大変なことなど、現役で働いている方からしか聞けないお話をたくさん聞くことができました。

その他にも、大学生の先輩方にもお越しいただき、いくつかのグループに別れて質問会を行いました。大学を選択する際のポイントなどを教えていただき、これからの進路を決める上で役立つことを多く知ることができました。さらに、教職類型で良かったことなども教えていただき、今後の活動の取り組み方などを再確認することができました。

34 表現力育成講座(77回生2年生教育・心理実践)

34 表現力育成講座

12月14日と18日にピッコロ劇団の先生方にお越しいただき、表現力育成講座を行いました。

1年生の4月に初めてチャレンジをして3月に2回目、今回は3回目となるので更に難しい内容となっていました。

今回の講座では1日目にジェスチャー伝言ゲームをしたり、ペアに「これなに?」と聞かれたことに全く関係のない単語を返したりしました。

2日目には宿題だった適当な単語とセリフで作ったストーリーを発表したり、デタラメな言葉を使って会話やテレビショッピングをしたりしました。

1人で面白くしようとするのではなく、ペアの相手と協力することで面白い表現が完成すると教わり、上手く人に伝えるためにはさまざまな人と協力する必要があると学びました。

楽しく学び充実した4時間でした!

33 甲南大学リサーチフェスタ(77回生2年生教育・心理実践)

33.甲南大学リサーチフェスタ

12月17日に甲南大学主催のリサーチフェスタに心理コースから3班参加させていただきました。

それぞれの班が今まで心理学共同演習で研究してきたことを高校生や大学の教授に発表しました。発表するにあたって、魅力的なテーマ設定をすることや、膨大なデータをたった6分にまとめることなど、難しいと感じることが多くありましたが、今まで学んだ知識を活用し、どの班も優れた発表をすることができました。

今までの研究の成果が実り、なんと3班全ての班が賞を受賞することができました!!

この先、まだまだ心理学研究は続くので受賞したことで満足せず、今回の反省点や頂いたアドバイスを活かしてより良い研究をしていこうと思います!

32 心理学共同演習⑥(77回生2年生教育・心理実践)

32.心理学共同演習⑥

12月1日は、神戸大学大学院生の方に来ていただき、リサーチフェスタ前、最後の心理学共同演習を行いました。

大学院生の方とともにさらに深い考察や、リサーチフェスタに向けた発表準備を行いました。結果を図にまとめるときに、得点が一番高いものは赤、一番低いものは青にするなどの少しの工夫で、図が格段に見やすくなることを知って驚きました。

また、リサーチフェスタで発表するために資料作りをしました。アンケートをとる前に考えた仮説と結果の相違点や共通点を探し、なぜそうなったのかを班員と考えました。リサーチフェスタが近づいてきているので、面白い発表ができるよう頑張っていきたいと思います。

30 心理学講演会(77回生2年生教育・心理実践)

30.心理学講演会③

11月20日(月)に、京都教育大学より黒田恭史教授にお越しいただき、「いじめ・不登校などの視点からみた子供への学校の対応」についての講演を聞きました。今回は久しぶりに教育と心理、合同での講演会で両方の視点からのお話を聞くことができました。

最も印象に残ったのは、不登校や病気なども含む長期欠席児童生徒が、小学校では19万6千人(1クラスに1人)中学校では26万3千人(1クラス3人)もいるということです。長期欠席児童生徒の数は年々増加しており、今は数年前のデータの2倍になっているということもお聞きしました。また、その現状に対してスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどと協力してチームで対応する、などといった1人の教師がすべてを背負うことのない環境が作られていることも知りました。

今回、いじめ・不登校の多さやその現状に対する学校の対策な

31 心理学共同演習⑤(77回生2年生教育・心理実践)

31.心理学共同演習⑤

11月24日(金)に今までに引き続き、3名の神戸大学の大学院生の方々に来ていただいて心理学共同演習を行いました。

今回の心理学共同演習では主に資料のまとめ方や、集まったデータからどのような傾向が見られるのかなど、甲南大学リサーチフェスタでの発表に向けた助言を多くいただきました。アンケートに答えてもらったみんなにも還元できるように、より良い研究発表への準備を進めていきます。

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えました。今後もよろしくお願いします。

100周年のキャッチフレーズとロゴです!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

「つたぽん」

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。