教育・心理類型の取り組み

16 英語活動発表会(2年教育実践)

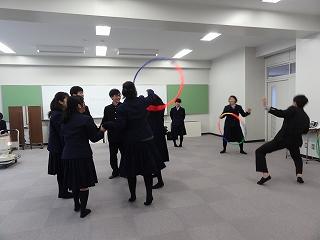

10月8日、11日に室内小学校との交流に向けて、英語活動の発表会を行いました。

小学生と一緒に楽しく英語を勉強するために、各班歌ったり、楽器を使ったり、さまざまな工夫が見られました。

コロナ禍だからこそ挑戦できること、マスクで顔が見えない分、よりアクションを大きくしたり、はっきり話すことを意識しました。

まだまだ改善点はあると思うので交流授業までにもっとより良いものに、していきたいです。

10月4日(月) 国際交流B(台湾)(1年教職体験)

10月4日に台湾の高校生の方々とオンライン交流をしました。台湾の皆さんとは英語で会話をするので、9月6日、9月27日に前もって英語科と外国人講師の先生と英会話のレッスンをし、英語力を鍛えました。また、より会話が弾むように台湾についての文化や歴史、街並みなど様々な知識を身に付けて当日を迎えられるようにしました。

初対面の方々との交流で、初めは緊張もしましたがすぐに打ち解けることができました。質問を投げかけ合い、互いの校舎や窓から見える風景の見せ合いもしました。これから先、様々な国の方とスムーズにコミュニケーションがとれるよう普段の英語学習により一層力を注ぎたいです。

このような貴重な出会いを支援してくださったHIA (公益財団法人兵庫県国際交流協会)様、ありがとうございました。

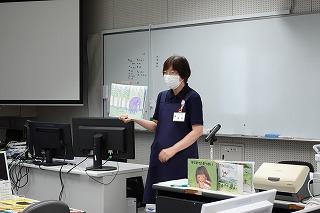

15 読み聞かせ発表会(2年教育実践)

10月4日に小学校観察実習に向けて読み聞かせの発表会をしました。小学校の子どもたちに、絵本の楽しさを伝えられるように様々な工夫をしました。ペープサートを使ってあらすじを紹介したり、途中で疲れて集中力が切れないように、背伸びの運動をしてみたりしました。

読み聞かせ発表会をして、教職類型の生徒たちから様々なアドバイスをもらいました。そのため改善点を見つけることができました。本番に向けてそれらを改善していきたいです。

9月13日(月) 心理学入門講座②(1年教職体験)

私たち教職類型12期生は9月13日月曜日に同志社大学赤ちゃん学研究センター センター長の板倉昭二教授による「心理学講演会」をリモートでしていただきました。

心理学の「感情」について深く知ることができました。「感情」については、身体的変化の知覚により「感情」が喚起するという説や喚起と情動は同時に生じるといった説などがあり、どの説も納得できる部分があって興味を持ちました。

13 読み聞かせ講演会(2年教職実践)

13 読み聞かせ講演会(2年教職実践)

9月3日は、兵庫図書館から講師の先生に来ていただき、絵本の読み聞かせを行う意味や、子供に与える影響などを教えていただきました。

絵本の読み聞かせは子供の想像力を養う上でとても重要であることを学びました。さらに実際に絵本を手に取り、読み聞かせを行いました。思っていたよりもまっすぐに持つことすら難しかったです。

14 グローバル教育実践報告会(2年教育実践)

14 グローバル教育実践報告会(2年教育実践)

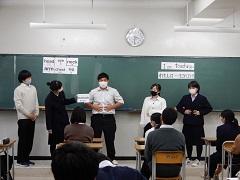

9月4日は、4月に行った西オーストラリア交流会の振り返りである、グローバル教育実践発表を実施しました。発表では、事前準備から本番までの流れを振り返り、良かった点、改善点を考え次の活動にどうやって活かすかを発表しました。

発表内容としては、相手国のことをあまり調べることが出来ておらず、質問以外の自然な会話が出来なかった等の反省点がみられました。今回の発表で見つかった課題を次の活動へ繋げていきたいです。

今まで、台湾国際交流会と西オーストラリア交流会の2つを行い、他国の学校について知ることができ、視野が広がったと思います。この経験をこれからの活動に活かしていけたらと思います。

7月30日(金) 神出学園夏季研修(1年教職体験)

私達教職類型1年生は、兵庫県立神出学園で1日研修を受講させて頂きました。

職員の方から、学園説明、「心の理解」の講義、ピアカウンセリングのお話をして頂き、その後セラピーに重要な自然や動物と触れ合いました。どの体験も、一人一人の生徒の背景を知り、心情を理解し、支えることの重要さを実感したとても貴重な経験となりました。

自分が教員になった際、今回学んだ教育への新たな視点を大切にし、神出学園の職員の方々のように生徒の成長を支えられる存在になりたいと思います。お世話になった神出学園の皆様、本当にありがとうございました。

3年教育探求「幼稚園観察実習」

私たち教職類型10期生は7月16日(金)に兵庫県の三田市にある神戸親和女子大学付属親和幼稚園に行き、観察実習に参加しました。

今回の幼稚園観察実習では、園長先生の講話を聴いた後、園児と触れ合う時間帯とペープサートを制作し読み聞かせをする時間帯に分けて活動を行いました。園児との触れ合いでは、先生方がどのように園児と接しているかを観察しました。たくさんの園児たちに触れる中で、一人ひとりの様子に合わせた対応が必要だと学びました。ペープサートと読み聞かせでは、短い時間の中で仕事をしていく先生の大変さややりがいを学ぶことができました。

1日の実習を通して、園長先生が講話の中でおっしゃられた幼稚園教諭のやりがいを体験することができました。今後の類型生徒それぞれの進路に生かすことができる貴重な実習でした。お世話になった幼稚園の先生方、園児のみなさん、ありがとうございました。

ペープサート 画用紙と割りばし、カラーペンなどを使って作った紙人形、またはその紙人形を使って人形劇をすること。

3年教育探求「幼稚園教育講演会」

私たち教職類型10期生は7月13日(火)に「幼稚園教育講演会」に出席しました。親和女子大学准教授の猪田裕子先生を講師にお招きし、講演会をしていただきました。(前週に行う予定でしたが、警報発令による臨時休校のため、日程を変更しての実施となりました。)

猪田先生のお話の中で特に大事だと感じたことが2つありました。1つ目は、「人生の基盤を作る保育・幼児教育で大切なことは、正解を教えることではなく、疑問に思うことや興味を持ったことを子ども自身が調べたり、話し合ったりして解決するような体験をさせる」ということです。2つ目は、子どもたちの行動の意味をよく考えることです。子どもの行動は大人の想像を超え、時には理解しがたいこともあるが、子どもは必ず何かしらの考えを持って行動しているのだと、猪田先生のお話を聞いていて感じました。大人のものの見方、考え方にとらわれないようにしたいです。

今週の幼稚園実習では、子どもたちの行動や先生方の子どもたちに対する接し方に注目し、そして私たち自身も子どもたちと一緒に楽しむことを忘れず、有意義な時間にしたいです。

7月13日(火) 同志社大学赤ちゃん学研究センター訪問(心理学入門講座①) (1年教職体験)

私達教職類型1年生は、7月13日に同志社大学赤ちゃん学研究センターに行ってきました。最初は講義を聞き、心理学にはどんな分野があるのか、そしてその研究法を教えて頂きました。体験学習では、ロボットと話したり、視線の動き方を観察したりしました。実際に体験して、赤ちゃん研究にさらに興味を持ちました。今回学んだ「始まりは赤ちゃんから」という言葉を忘れず、身近で心理学や赤ちゃん学に関することを探していきたいです。

6月28日(月) 神出学園・同志社大学事前学習(1年教職体験)

今回私たちは、同志社大学と神出学園への訪問に向けた事前学習をしました。教職類型推進部長の先生からのお話がありました。生徒一人一人が研修の目標・目的やねらいを設定し、各グループ内で、学んだことを活かすために、「現地で学んだことをこれからの普段の生活に活用していきたい。」などの共通の目標を立てました。 同志社大学では、板倉先生による心理学の講演会、神出学園では、農園や動物の体験授業が特に楽しみです。

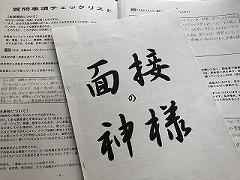

面接講座(3年教育探求)

私たち教職類型10期生は6月24日と28日の2回に分けて面接講座を受けました。

24日には面接において大切なことを確認し、SNSで話題となったコラムを読んだ後、感じたことをJamBoardに書き込む作業を行いました。

28日のグループワークではソクラテスの「問答法」に倣い、1人の人を選んで、その人の志望理由に対し「なぜそう思うのか」と繰り返し尋ねる活動を行いました。

この講座を通して印象に残ったことは「対話」の大切さです。対話を重ねることで自然と志望理由を明確にすることができるのだと、グループワークを通して感じることができました。

大学入試では二次で面接試験がある生徒も多く、また将来の就職時にも面接は必要だと言われています。詳しく知ることができたので良かったです。

6月21日(月) 国際交流A(オーストラリア)(1年教職体験)

今回は、オーストラリアの高校生徒の国際交流に向けてスライドを作成しました。3人でグループになり1人1テーマで夢野台高校・神戸市・兵庫県について紹介しました。

紹介するスライドの内容は、明石焼きや神戸牛などの名物と城崎温泉などの名所を組み合わせて説明したり、兵庫県の中でも、特にコウノトリや姫路城にしぼって具体的に説明している班もありました。グループごとに個性があり、各自改善点を見つけることが出来ました。

8 グローバル教育実践講演会②(2年教育実践)

8 グローバル教育実践講演会②(2年教育実践)

6月7日(月)に華道部講師の妹尾先生にお越しいただき、華道を教えていただきました。

私たちのほとんどが華道をするのが初めてで、最初はうまくできるのか不安でしたが、完成した生花はどれも、とても綺麗でした。お花を生ける中で、生けるお花の種類、場所によって呼び名が変わることや、流派があることなどを知り、日本文化の奥深さを実感しました。それと同時に、日本文化の素晴らしさと、伝えていく意義を感じることができました。

今回学んだことをぜひ海外の方に伝えたいです。

7 グローバル教育実践講演会①(2年教育実践)

7 グローバル教育実践講演会①(2年教育実践)

6月4日はJICAの柳先生に来ていただき、発展途上国の教育について講演をしていただきました。

講演では、フィジーの教育と社会についてお話していただきました。フィジーでの、みんなで子供を育てる共有社会や、日本とは違う教育に関心を持ちました。そして今後在日外国人が増えることを知り、外国の社会や教育の理解をもっと深めるべきだと認識しました。将来教職に就く上で視野を広げておきたいと思いました。

6 心理学演習(2年教育実践)

6 心理学演習 (2年教育実践)

5月28日に、同志社大学の板倉先生とズームで繋ぎ、心理学研究の中間発表を行いました。自分たちの研究内容を伝え、各班板倉先生から講評をいただきました。今回の中間発表では自分たちの研究に足りないこと、これから改善すべき点を知ることができました。

今回の講評で頂いたアドバイスをこれからの自分たちの研究に活かしていきたいと思います。また、神戸大学院生との共同研究も始まっていくので、より良い研究ができるようにしたいと思います。

探究レポート・グループトーク(3年教育探求)

教職類型では3年生になると一人一つ教育に関するテーマを決め、探究レポートとしてまとめます。グループトークでは、3~4人で1グループになり、私のグループのメンバーからは「教員の労働時間」や「いじめに関すること」、「AIの活用」といったテーマの紹介がありました。

教職類型の集大成である探究レポートの完成に向けて、頑張っていきます。

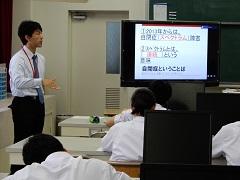

5月31日(月)特別支援教育講演会(1年教職体験)

今回の講演会では、特別支援学校、特別支援学級ではどのような支援を行なっているのか、先生はどのような事をするのかなど、普段聞けないお話をしていただきました。また、実際にあった事、そしてどう解決したか、どのような指導をしてはいけないのかというお話をしていただきました。

今回の講演会では、とても貴重なお話を聞くことができました。将来教員になったとき、今回お話ししていただいたことを活かしながら全員に同じ支援をするのではなく、生徒1人1人に合った支援をしていく工夫をしていきたいと思います。

5 心理学共同演習①(2年教育実践)

心理学共同演習(2年教育実践)

神戸大学大学院生と共同研究を始めました。

まずは「研究テーマ」を決めました。あらかじめ、自分たちが何を研究したいかを考え、似ているテーマで班を決めました。自分たちの興味や関心をそのままテーマにしたので、研究することが楽しみです。

次に5月21日と24日に心理学講演会でもお世話になった、神戸大学大学院生の谷口あやか先生と今後の研究についてズームにて各班、アドバイスをいただきました。このアドバイスを活かして、研究を進めていきたいです。

それぞれ考えてきた研究テーマがどれも興味深く、テーマを絞るのが難しかったですが、みんなで話し合いながら最終的には良いテーマを設定出来たと思います。今回決めたテーマをこれからの研究で深められるように日々の授業を大切にしていきたいです。

5月24日(月)レポートの書き方講座(1年教職体験)

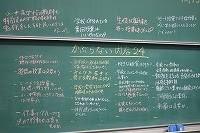

今回私たちは、レポートの書き方、小論文の書き方を学びました。文章を書くときの言葉遣いや、小論文に適した文章構成なども学ぶことができました。2年生で研究活動のテーマを考えるために、教育に対して私たちが感じる疑問や課題を出し合いました。また、それを24人で被らないようにひとつひとつ挙げていくというゲームを行いました。ゲーム形式で学ぶことで、全員が一生懸命になり、とても盛り上がり、1人で考えると難しい事も楽しく考えることができました。今回学んだことを今後の活動や将来に活かしていきたいと思います。

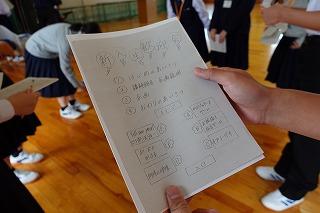

4. 新入生歓迎会(2年教育実践)

5月10日(月)に教職類型2年生が、教職類型1年生に向けて新入生歓迎会を行いました。

説明の仕方を工夫してレクリエーションをしました。1年生にも楽しんでもらえて、私たち2年生も楽しむことができました。

活動の目的を明確にし、自分自身も楽しんでレクリエーションをすることが大事だと理解できました。この体験を今後の教職活動にも生かしていきたいです。

4月29日(木) 野外活動(1年教職体験)

午前中には下前先生からの説明の後、飯盒炊爨を行いました。料理は先を見据える力を伸ばすことにもつながり、自分で考えて行動することが大切だと学びました。また、飯盒炊爨の際に分からないことを聞き合うことで教職類型の生徒同士の仲を深めることができました。

午後には色々な種類のゲームを皆で楽しみました。笑顔が絶えず、全員の仲も深まった気がします。下前先生との距離も近くなり、その後のお話も集中して聞くことが出来ました。

レクリエーション講座(2年教育実践)

レクリエーション講座(2年教育実践)

4月23日に下前康夫先生によるレクリエーション講座が行われました。テーマは「レクリエーションゲームを用いた集団指導」ということでさまざまなゲームを用意してくださり、2年生教職類型生徒同士がさらに仲を深めることができました。

1番印象に残っているゲームはお題が出されて、そのお題と共通の人を見つけて瞬時に集まるというゲームです。このゲームでは共通の話題を持った人が集まることで会話が弾み、仲間とコミュニケーションが増えるなど、沢山のメリットがありました。今まで色々なことを話してきた仲間でもまだまだ知らないことがたくさんあって、とても興味深かったです。

どのゲームも本当に楽しくて仲を深めることができました。下前先生から教わった沢山のお話や、ゲーム内容をしっかり頭に入れて、まずは新入生歓迎会に備え、ゆくゆくは将来自分たちが教師になったとき、この活動を活かしていけたらいいと思いました。

校歌指導(2年教育実践)

校歌指導(2年教育実践)

4月13日から20日の1週間、私たち教職類型2年生が1年生に向けて校歌指導を行いました。

最初は緊張した雰囲気でしたが、回を重ねるごとに和やかな雰囲気になり、楽しく行うことができました。

コロナ禍で、大きな声は出せませんでしたが、小声で口ずさんだり口パクをしたりするなど工夫して練習しました。

初日は歌詞カードを見ずには歌えなかった1年生ですが、最終指導日にはほとんどの生徒が何も見ずに歌えていたので、嬉しくなりました。

これからも夢野台高校の伝統の歌として、繋げていきたいです。

心理学講演会(2年教育実践)

心理学講演会 (2年教育実践)

神戸大学大学院人間発達環境学研究科の古村真帆先生に来ていただき、心理学についての講演をしていただきました。講演では、主に小学校の支援員をされていた時のエピソード、先生が大学で研究しておられるテーマについてお話していただきました。

講演会を通して、「自分は先生から大切にされている」という先生からの受容感が必要であるということを知りました。そして、そのためには先生と児童のあいだで、良好な関係を築くことが大切だと考えました。

今回学んだことを生かして、今後の神戸大学の大学院生との共同研究のテーマを見つけ出せるようにしたいです。

4月19日(月)グループワーク(1年教職体験)

2回目の授業は自己紹介スピーチでした。将来どんな教師になりたいかなど、様々なテーマを1分間でスピーチすることは難しかったです。お互いにスピーチをすることで相手のことを知ることや自分のことを伝えることは楽しかったです。

4月12日(月)オリエンテーション (1年教職体験)

入学して初めての月曜日七限目、教職類型の授業がスタートしました!

教職類型長の先生から教職生としての責任と今後の活動についてお話がありました。

初めて各クラスにいる教職類型の仲間と顔合わせしました。類型の仲間と切磋琢磨し合い、共に夢に近づいていけるよう活動一つ一つを大切にしていきたいと思います!

(まず、お互いの名前を覚えられるよう頑張ります!!)

西オーストラリア大学国際交流(1年教職体験)

西オーストラリア大学国際交流(1年教職体験)

3月30日に、神戸市教育会館で、西オーストラリア大学とのオンライン交流会をしました。大学生に夢野台高校や兵庫県、神戸市をPRをするために、自分たちのスライドの伝え方に様々な工夫を凝らしてきました。グループ内での最終打ち合わせでは、交流への期待と共に、緊張の声もたくさん上がっていました。

初めは緊張していたものの、2度目のリモート交流ということもあり、緊張がとけて楽しい交流をすることができました。各班とも大学生に興味をもってもらえるよう工夫したPRはとても喜んでいただき、私たちは西オーストラリアの教育事情について学ぶことができ、とても良い時間となりました。

このような経験を今後の活動に活かすことができるよう頑張ります。成長していく私たちを今後も暖かく見守っていただければ幸いです。

西オーストラリア大学国際交流への事前学習(1年教職体験)

3月24日(水)26日(金)29日(月)に、30日(火)に行われる、西オーストラリア大学とのオンライン交流に向けての事前学習がありました。

オーストラリア概論やオーストラリアの大学生さんに向けてのプレゼンテーションの準備、ベッツィ先生による英語学習を行いました。

オーストラリア概論では、オーストラリアについて知らなかったことをしることができ、とても興味が湧くと同時に30日の交流がとても楽しみになりました。

プレゼンテーションでは各グループ内で兵庫・神戸・夢野台高校を説明する人に分け、それぞれの魅力を伝えられるように工夫しました。また、中間発表では難しい日本語、漢字を使わないスライドや発表の仕方が課題として挙げられました。

前回の台湾との交流よりも、さらに英語を上手く使いながら交流をして、有意義な時間を過ごせるようにしたいです。

同志社大学赤ちゃん学研究センター訪問(1年生教職類型)

同志社大学赤ちゃん学研究センター訪問(1年生教職類型)

3月8日に同志社大学に行かせていただきました。赤ちゃん学研究センターと心理学部でたくさんの貴重な経験をして、多くのことを学びました。研究とは実験室で薬品などを扱うイメージでしたが、実際に行ってみて変わりました。

自分が思っていることを話して伝えることができない赤ちゃんから、どのようにして心の状態を読み取るのか。この事について学ばせていただきました。主に表情、視線、指差し、脳活動です。私たち高校生にも共通して言えることだと思います。 今回、お話を聞いたり、実際に体験させていただいたりして心理学の一端を学ぶことができました。コロナの影響もあり短い時間でしたが、貴重な経験をさせていただいたことに感謝の気持ちでいっぱいです。今回学んだ事をこれからの活動で生かしていきます。

心理学講演会(1年教職体験)

心理学講演会(1年教職体験)

3月3日に神戸文化ホールでこころ元気研究所所長の鎌田敏先生による心理学講演会がありました。この講演会は教職生だけではなく1年生全員で参加してこころの元気について学びました。

後出しじゃんけんやリラックス法などを実際に行うことで、「人と人とのつながり」や「こころの交流」について実感することができました。

講演会を通して、「失敗」や「苦手」についての考え方を変えることでそれが成功や克服につながるということを学びました。ここで学んだことをこれからの学校生活や普段の生活役立てようと思います。

室内小学校で交流授業を行いました!(2年生 教育実践)

教職類型2年生が1月29日(金)に神戸市立室内小学校で交流授業を行いました。

先週の事前交流で親交を深め、お互いに緊張がほぐれていたことから元気よく挨拶を交わしたり、笑顔で接してくれたりと、とてもうれしかったです。

3年生と4年生の各担当者が、5~6人ずつ「絵本の読み聞かせ」「英語活動」「レクリエーション」の3グループに分かれて交流しました。どのグループも3回授業を行いましたが、その都度、児童の目線で交流授業を行うことができました。

この貴重な体験を、将来教員になった時に生徒や児童らと接する際に役立てたい、と感じた一日でした。

室内小学校との事前交流を行いました!

教職類型2年生が1月22日(金)に神戸市立室内小学校で事前交流を行いました。

3年生とは自己紹介ビンゴとドッジビー(フリスビーを使ったドッジボール)、4年生とはクイズ大会とドッジボールをしました。

初めて室内小学校との児童と会ったので最初は少し緊張していた私たちでしたが、児童が楽しそうに活動しているのを見て私たちもとても楽しく活動することができました。

次回は、私たちが児童を授業で楽しませる番なので、しっかりと準備をして全員が楽しめる活動をしていきたいと思います!

心理学を学びました(1年生 教職体験)

1月18日の授業では、神戸大学大学院人間発達環境学研究科の谷口あや先生に来ていただき、心理学についての講演をしていただきました。講演では「人への思い込み」、先生が大学で研究しておられるテーマ、心理学を学ぶという進路の可能性、この3つについて学びました。

講演会を通して、私たちは気づかないうちに思い込みをしてしまっていることを知りました。思い込みは差別や偏見につながるので、時には自分の考えに批判的になることが必要であると学びました。そして、自分で何かを考えることは、新たな自分の可能性を発見するチャンスであることを知りました。今日学んだことは、これからの進路選択などに生かしたいです。

台湾の高校生とオンライン交流しました(1年生 教職体験)

12月21日の授業は台湾の高校生とのオンライン交流を行いました。

お互いに質問しあったり、自分の国のことについて紹介をしたりしました。その中で、改めてコミュニケーションの素晴らしさを知ることができました。遠く離れたところにいる人とも繋がりを作ることができるからです。また、英語での会話は、言いたいことをすぐに言葉にできないことに、もどかしさを感じました。

来年の春にはオーストラリアの大学生とのオンライン交流があります。今回交流をした中で出てきた反省点や課題点をしっかりと見つめ直し、次の交流に向けて準備をしたいです。

さらに英語でもっと上手くコミュニケーションを取ることができるように日々の生活の中でも、意識していきたいと思います。

筒井台中学校観察実習(2年生 教育実践)

に分かれて、神戸市中央区にある筒井台中学校で観察実習を行いました。

朝の挨拶運動や教科別の授業見学などを通して、たくさんのことを学ばせていただきました。

実際に中学生と接することで、生徒と先生との心の繋がりの大切さを知りました。

朝から元気な子供たちがいっぱい!

みんな真剣に授業観察をしていました!

ICT教育が主流になっていました!

元気な生徒と面白い先生方がとても印象的でした。

コロナ禍で大変な中、観察実習でとても貴重な経験をさせていただきました。

教職類型2年生の中には、中学校の教員を目指す生徒がたくさん!特に、目指す生徒には実際の教育現場がいい刺激となりました!

小学校観察実習発表会(1年生教職体験)

小学校観察実習発表会(1年生教職体験)

実習で気付いたことや学んだことを、各々自分の言葉で発表しました。上手くできたこと、できなかったことがあり、上手くいかなかったことは今後の課題にしていきたいです。

また、実習で得た成果を発表しあうことで、それぞれ気付けなかったことに気付くことが出来ました。

三年生になると、長時間の発表をするので、今回の授業で慣れることができて良かったです。

実習で得た成果を今後の活動に活かしていきたいです。

学校説明会(1年生 教職体験)

学校説明会(1年生 教職体験)

今年は新型コロナウイルスの影響で夏のオープンハイスクールがなかったため、異例の3部制という長い1日になりました。私たち1年生は主に会場案内などの仕事をおこないました。体育館の入り口などであいさつをしたり、中学生の案内をしたりしました。いつもより少ない人数で団結し協力しながら仕事をすることで教職生のなかで絆が芽生え、今までよりも仲良くなることができました。

中学生のみなさん、類型部長の先生からの話や教職類型2年生による体験授業はどうでしたか?将来教職に就きたい!と思っている人や自身の能力を高めたい人はぜひ教職類型に来てください!

学校説明会(2年生 教育実践)

体験授業を行う事前の準備として、10月19日(月)に兵庫県野外活動協会事務局長の下前康夫先生にご来校いただき、アイスブレイクの手法を用いたレクリエーション活動を行っていただきました。また、10月23日(金)には各班がそれぞれレクリエーション活動を考え、それを下前先生にご指導していただくことで、説明会に向けたよりよい準備ができました。

11月7日(土)の学校説明会当日、教室に入ってきた中学生の皆さんの表情を見て「自分たちもこんな風に緊張していたな」と思い、緊張せず楽しんでもらうことを第一に考えて取り組みました。

第1部が終わった後は、各班ごとに反省点などを話し合い、第2部の体験授業をよりよくするように努力しました。

授業後の中学生のアンケートでは、どの班も良い評価をいただき、今まで頑張って準備してきて良かったと思いました。この取り組みが、私たちにとって次の行事である中学校観察実習につながるものになったと感じました。

最後に今回学校説明会に足を運んでいただいた中学3年生の皆さん、保護者の皆さん、また教職類型の体験授業を受けてくださった皆様、学校説明会の体験授業を行うにあたってご指導して下さった下前康夫先生には感謝の気持ちでいっぱいです!本当にありがとうございました!

英語活動(2年生 教育実践)

10月30日(金)、11月2日(金)に小学校交流授業で行う英語活動の発表を行いました。小学生に「楽しく英語を学んでもらうこと」「英語を好きになってもらうこと」を目標に、英語を使ったゲームを考えました。

事前の準備では、ALTの先生からの発音練習をはじめ、多くの先生からのご指導や、班ごとの意見交換を通してより良いものを作り上げることができるように練習を重ねました。

発表本番ではどの班もリハーサルよりも更に内容を深め、小学生のことを第一に考えていることが伝わり、目標に沿った素晴らしい発表ができていました。また、本番の様子により近づけるために小学生役を担当した他の教職生徒も全力で演じ切っており、発表側も生徒役も良い影響を与え合うことができた活動になりました。小学校交流授業では、お互いに参考にしたいと思う点や、更なる改善点をもとに、最高の発表ができるように全力を尽くしたいです。

会下山小学校観察実習(1年教職体験)

会下山小学校観察実習(1年教職体験)

10月22日に会下山小学校の観察実習に行かせていただきました。各クラスに分かれ、先生方や児童の様子を観察したり、授業の補助を行ったり、一緒に遊んだりしました。学年によって児童の能力や過ごし方、先生の教え方などにも大きな違いがあることに気づきました。会下山小学校はノーチャイム活動という取り組みをされています。一人一人が時計を見て行動していてとても感心しました。また、実際に触れ合う中でたくさんの学びを得ることができました。

自分自身が考えた目標を意識し、広い視野をもって活動に取り組むことができました。先生としての立場から物事を捉えてることによって、仕事の大変さややりがいなどを学びました。その学びをカンファレンスを通じてみんなで共有することができました。この観察実習で得た貴重な経験をこれからの生活に生かして頑張っていきます。

夢野の丘小学校観察実習(1年教職体験)

夢野の丘小学校観察実習(1年教職体験)

各クラスに分かれ、先生方や児童の様子の観察や授業の補助を行い、学年によって児童の様子や先生の教え方も大きく違っていることに気づくことができました。また、休み時間では児童たちと教室の内外で触れ合い、授業中とは違った姿を見ることができ、小学生から元気をもらいました。

実習中に学びたいことを事前に考えていたので目的意識をもって観察することができました。実習の最後に小学校の先生にも参加していただきカンファレンスを行いました。カンファレンスを通して、各自がそれぞれ感じたことやそれについて意見を出し合い、考えを共有しました。小学校の先生方に「色々な経験をすることや人の気持ちを思いやり理解することが大切」とうかがい、今後の生活で意識をして行動し、それが自然にできるようになりたいと思います。

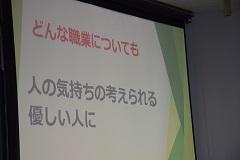

小学校観察実習事前学習(1年教職体験)

小学校観察実習事前学習(1年教職体験)

コロナ禍の中での学校教育は私たちが想像していたよりも大変で、いろいろなことに気を付けなければいけないということを知ることができました。

また、小学生への接し方や教師としての自覚を持つことなどたくさんのことを教えていただきました。講演の最後に言ってくださった「人の気持ちを考えられる優しい人に」を忘れず、観察実習や学校生活にいかしていきたいと思います。

絵本読み聞かせ発表会 (2年 教職実践)

これまで数回にわたる授業で、発表会に向けて準備・練習を重ね、発表会ではその成果を最大限発揮することができました。私たちは今後小学校で読み聞かせを行う予定なので、その機会に今回の発表会で学んだ、どのように工夫して読めば聞き手に絵本の内容が伝わりやすいかなどを意識して行いたいです。

心理学入門講座(1年教職体験)

心理学入門講座(1年教職体験)

今回の教職類型では、同志社大学赤ちゃん学研究センター長の板倉昭二先生に心理学について講演をしていただきました。

講演では、心理学の基本的な考え方や、板倉先生が行ってきた研究について学びました。

私たちが考えていた心理学よりも、実際には領域が広く、様々な視点から物事を見てみることも大切だと気づくことができました。

板倉先生の講演を通して、心理学を身近に感じることができ、心理学を活用した人間理解の必要性と可能性を感じました。

そして、他者から、無意識に影響を受けて生活していることがわかり、心理学についてもっと勉強してみたいと思いました。

板倉先生の講演を学校生活や、自身の勉強方法などに取り入れて、活かしていけたらと思います。

面接の神様(3年教育探求)

| |  |

神出学園研修(1年教職体験)

神出学園研修(1年教職体験)

今回の研修で、不登校生徒や引きこもりに対しての前向きな考え方や、人それぞれの生き方について学ぶことができました。フリースクールならではの活動もさせていただきました。こんな経験は二度とできないと思います。

今回体験した貴重な経験をこれからの授業や実習に活かしていきます。

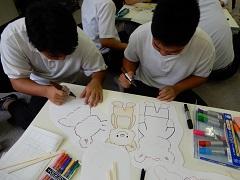

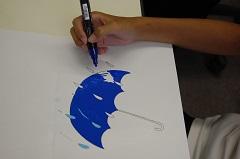

絵本の読み聞かせの準備中!(2年生 教職実践)

ペープサート作りの様子です。

時間制限のある中で児童に楽しんでもらうために、ペープサートの色遣いやデザイン、簡潔で分かりやすい台本作りができるように意識しました。

読み聞かせの本番では、読む際に絵本の内容にあった間の取り方や話し方を実践したいと思います。

神出学園訪問ガイダンス(1年教職体験)

神出学園訪問ガイダンス(1年教職体験)

神出学園では、心理的、情緒的、身体的にあるいは社会的要因、背景により学校に登校しないあるいは出来ない子どもたちが通う公立の全寮制のフリースクールです。

講習の中で特に、仲間と過ごすことで協調性や社会性の定着が可能になるということに興味を持ちました。

フリースクールについて、初めて知ることが多く、分からないことも多いので今日の講習を生かして当日の研修で積極的に行動し、様々なことを学びたいです。

作文の書き方の注意点について学びました(1年教職体験)

作文の書き方の注意点について学びました(1年教職体験)

作文を添削することは簡単なことではなく、話し言葉になっていたり、見つけにくい誤字があったりして、これから私たちがレポートや小論文を書くときに活かしていきたいと思います。

絵本の読み聞かせについて学びました(2年生 教育実践)

講演時に、実際に本を手に取って読んでいくと、子供に読み聞かせをする際に心がけるべきポイントや、読み聞かせの難しさ等に気付くことができました。

今回のこの講演を通して、絵本を読むときに心がけるべきポイントや本の選び方などに気づくことができました。今回学んでことを活かして、今後の読み聞かせの準備や実施をより良いものにしたいです。

講演後、実際に絵本の読み聞かせに挑戦してみました!!

新入生歓迎会(2年生教育実践)

6月29日(月)7限目に多目的ホールで、教職類型2年生の企画による教職類型の新入生歓迎会が行われました。

新型コロナウイルスへの対策として、「密」を避けるために例年とは少し変わり、7つのグループに分散して、お絵かきゲームやジャンケンゲームなどのレクリエーションを楽しみました。

説明風景

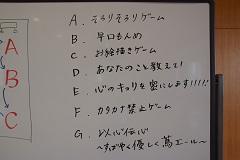

A.そろりそろりゲーム B.早口もんめ

C.お絵かきゲーム D.あなたのことを教えて!

E.心のキョリを密にします‼‼‼ F.カタカナ禁止ゲーム

G.以心伝心 ~すばやく優しく蔦エール~

最初はお互い緊張も少しありましたが、ゲームをする中で少しずつコミュニケーションをとれるようになり親睦を深めることが出来ました。

1年生からの感想もいただきました

これから1,2年生で一緒に活動する行事の時には、教師を目指す者同士協力していけるようにしたいです。

グループで自己紹介をしました

7つのグループに分かれて自己紹介をしあいました。

1分間と限られた時間の中で紹介をするのに緊張したり、時間がわからなかったりしてましたが、何回か紹介をしあうと緊張も取れ、時間も1分間のうちに収まったりしてうまく話すことができました。

それぞれのグループの印象に残った人のスピーチをほかのグループとも共有することができました。

クラスは同じでもがあまりしゃべることがなかった教職の仲間たちと今回の活動を通じて打ち解けることができ、これからの活動も仲間たちとうまくできると思えました。

教職Q&Aができました

教職Q&Aができました

『教職類型とは』 リニューアル♪

『教職類型とは』 リニューアル♪

室内小学校本交流

室内小学校で交流事業を行いました!(2年生)

読み聞かせ、レクリエーション、英語活動の3つのグループに分かれて行いました。

2学期のおわりごろから、少ない準備時間の中で

試行錯誤を繰り返し、より良いものに

仕上げられるよう努めてきました。

当日小学生のかわいい素敵な笑顔を

たくさん見ることができて良かったです。

誰かを笑顔に出来るって素敵‼(笑)

これで2年生は残る実習があと1つになりました。

室内小学校交流授業(レク指導班)

私たち教職類型2年生は1月31日に行われる

室内小学校交流授業に向けて準備を進めています。

今回の交流授業でレクリエーションを担当する

2つのグループは下前先生をお招きし事前指導を

していただきました。

類型生徒同士で児童役高校生役を入れ替えて

本番に近い状況で行ったリハーサルは終始笑顔に

あふれており和やかに進んでいきました。

最後に下前先生に講評をしていただき、

レクリエーションを行うための心構えや

その目的を教えていただきました。

今回学んだことを生かして本番は児童が楽しめる

活動にしたいと思います。

教職類型2年生が室内小学校で事前交流を行いました!

事前交流を行いました。

初めて会う室内小学校の児童に緊張気味の2年生。

しかし、3・4年生の元気さに圧倒されました!

そして、「猛獣狩りに行こうよ」や「サイコロゲーム」を

通してより打ち解けることができました。

次の交流授業では私たち2年生が児童を

楽しませる番です!今まで準備してきたことを

出し切れるようにがんばります。

教職発表会に向けた準備が始まりました!(1年生)

今年度もあっという間の1年でした。

たくさんの経験を通して、様々なことを学んだ1年間...。

私たち教職類型は、その1年間の締めくくりとして

全校生徒に向けた「教職発表会」を行います!

今回は従来の発表会よりも更にパワーアップした内容にし、

もっと教職類型について知ってもらえるように

全員で協力して頑張っています。

この日は準備2日目。1年生は3つのグループに分かれ、

それぞれ担当のテーマを元に、悩みながら準備を進めています.....。

今年はどんな発表会になるのでしょうか。

完成が楽しみです!!

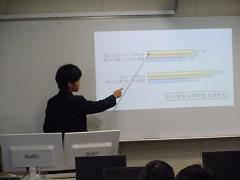

教職類型3年生 『探求レポート全体発表会(12月5日実施)』

取り組んできました。そして、それについて8分間のプレゼンテーションをおこないました。

各自のテーマは教育に関する内容の中から、自分で選びます。

例えば、こちらのプレゼンテーションは『教師の勤務時間について』

なぜ日本の教師は長時間勤務になるのかという考察と、それを

改善するためのアイデアを発表して、最後には国の教育予算に

ついての提言をおこないました。

こちらは『世界各国の学力の差』についてのプレゼンテーションです。

数値上の『学力』に注目するだけではなく、なぜ国ごとに学力差が

生じるのかについて考察していました。そして、少子高齢化への対策

として外国人を受け入れていくこれからの時代における、教育の

重要性を訴えました。

教職類型 学校説明会

3年生は教職類型3年間の活動について全体会でプレゼンテーションを行いました。アンケートの結果を見ても「教職類型のことがよくわかりました。」という回答が多く大変好評でした。

2年生教育実践 横尾中学校観察実習

観察実習では事前学習で学んだ、先生方の教科指導や生徒指導における工夫や苦労を肌で感じ、学ぶことができました。また、研究協議でその日学んだことを互いに話し合うことで、更に理解を深めることができました。1日目の研究協議では松井教頭先生の「どの生徒にも同じような対応はできないので、自分で独自の工夫を加える必要がある。」という言葉で、生徒に対する思いやりの大切さを知ることができました。2日目では、中田先生の「クラスの成長のために工夫する。」というお話しを通して、教師という仕事では試行錯誤しながら、いろいろなことに取り組んで行かなければならないということが分かりました。

今回の観察実習で学んだ、人間性、使命感、広い視野、観察力を日頃から活かし、将来に繋げようと思います。

1年生教職体験 小学校観察実習振り返り

1年生教職体験 神戸市立会下山小学校観察実習

1年生教職体験 神戸市立夢野の丘小学校観察実習

中学校観察実習事前指導を行いました

教師の仕事内容や、やり甲斐などについてグループで相談しながら考えました。教師の仕事内容は学習指導・生徒指導はもちろんのこと、授業の空き時間に授業の準備や提出物の点検、家庭連絡をすることなど非常に多忙であることがわかりました。しかし、それ以上のやり甲斐があるからこそ教師を続けられるのだと感じました。また多田先生から理想の教師像についてお話しいただき、教師には「豊かな人間性、使命感、広い視野、しっかり褒めたり叱ったりできるような観察力」などが必要であることがわかりました。

横尾中学校の日常指針である「オはよう アりがとう シつれい スみません」を理解し、観察実習に取り組み、たくさんのことを学びたいです。

英語活動発表会を実施しました

1班 「動作を英語で言えるようにする」

2班 「Let`t make English words!]

3班 「What do you have? とそれに対する答え方」

4班 「曜日と天気」

5班 「好きな色を言えるようにする」

6班 「What color do you like?」

班ごとにカードを使ったゲームを行ったり、フルーツバスケットをしたりと、小学生がとても盛り上がれるような工夫がたくさん見られました。「色」についての発表をした班では、"BLUE"を青色のペンで書いて、単語と色が一目でわかるようにするなど、各班とも趣向を凝らしていました。

他班の発表内容を参考にして、さらに準備を進め、室内小学校での交流に臨みたいと思います。

小学校観察実習事前学習

Let's enjoy English!

教職体験(1年生)小学校観察実習第一回事前学習

オープンハイスクールで教職類型生徒が活躍しました。

体育館での全体会終了後、教職類型3年生が教職類型を志望する中学生とその保護者を対象にコンピュータ教室で、10分間のプレゼンテーションを行いました。その後中学生は班ごとに3つの教室に分かれ、教職2年生が実施する体験授業を受講しました。体験授業では、ゲームを用いたアイスブレークを実施したり、教職類型についての中学生からの質問に答えたりしました。

体験授業終了後、中学生に書いてもらったアンケートを集計しながらその感想文を読んで、感激のあまり準備のときの苦労も吹き飛び、思わず涙してしまう生徒もいました。

のじぎく特別支援学校からお礼のお手紙が届きました。

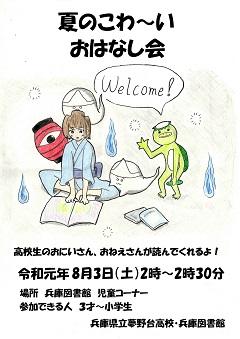

神戸市立兵庫図書館で読み聞かせをしました

教職類型(1年生)神出学園訪問

神出学園は、日本で唯一、県が運営しているフリースクールで、不登校の生徒が社会性を身につけることはもちろんのこと、進学するための学習支援も行っています。

まずはじめに学園内の説明をうけ、午前中は「こころの理解」というテーマで講義を受けました。これらを通して、人は様々な機能を持っており、人の心は複雑であると知ることができたので、様々な場面で相手の気持ちになり思いやることが大切であると学びました。

午後は、「ピアカウンセリング」を4人ずつの班になって実践したり、動物とのふれあいや、農園体験をしたりしました。これらの活動を通して、学園生のみなさんは生き物や野菜を自らの手で育てることで命の大切さを知り、それらが心の支えになっていることを学びました。

今回の活動を通して、不登校の生徒に対しての考え方が変わったので、将来教師になる上で不登校の生徒の気持ちに寄り添い、思いやる心を持ち、今後に活かしていけるよう頑張りたいです。

神戸市立西野幼稚園の園児と交流しました。

兵庫教育大学高大連携事業に参加しました

教職類型(1年生)神出学園ガイダンス

教職類型(1年生)のじぎく特別支援学校との交流

教職9期生が読み聞かせ発表会を行いました。

私たち教職9期生は小学校で読み聞かせを行います。その練習として6月7日(金)6限と10日(月)7限に教職の授業で発表会を行いました。読み聞かせでは、その導入として、紙で作った人形などのペープサートを用いて、子供たちがより絵本の世界に入りやすいように工夫をこらしました。今回の発表で読み手である私たちの工夫次第でさらに子供たちの想像力を広げることができるということを学びました。

教職体験(1年生)のじぎく特別支援学校交流準備

今回学んだことを生かして、6月14日(金)の文化祭校内祭での交流の際には、その人にあったサポートができるよう頑張りたいと思います。

新入生歓迎会

2年生がグループごとにMCを務め、ジャンケンゲームや擬音語ゲーム、サイレントゲームなど、趣向を凝らしたレクリエーションをみんなで楽しみました。最初は緊張してあまりコミュニケーションが取れていませんでしたが、ゲームが進むにつれてだんだんと会話や笑顔が増え、親睦を深めることが出来ました。これから1、2年生で一緒に活動するときに、連携を図りながら協力していけるようにしたいと思います。

教職体験(1年生)のじぎく特別支援学校講演会

読み聞かせ講演会が行われました。

教職体験(1年)野外活動

午後からはじゃんけんゲームなどのレクリエーションで、楽しい時間を過ごすことができ、みんなの距離がとても縮まったと思います。

校長先生やお世話になった野外活動協会の下前先生がお話しされた「楽しむ力」を日々生活の中でも生かしていこうと思います。

教職3年生「教育探求」

72回生3年生教育探求の授業風景です。 この授業では、過去2年間の教科「教職」での学びをもとに、生徒一人ひとりが関心のある教育に関するテーマを設定し、様々な文献や公的機関が公開しているデータを引用しながら、自らの学びを深めていきます。

先生方から指導助言を受けつつ、より完成度の高いレポートを作成します。

野外活動ガイダンス

人と人をつなぐ〇〇!?

昨年のプログラムでは、単にゲームを楽しむだけでしたが、今回は、間違えても目立たないゲームにすることや、動きの多いゲームと少ないゲームをバランスよく組み合わせるなど、ゲームに参加する人に配慮したレクリエーションの実施について学びを深めました。

今回の学習内容を用いて、5月末にある新入生歓迎会の準備を、着実に進めています。

母校の誇りを胸に

今回の校歌指導で私たちが大きな声で歌えば歌うほど、1年生にも大きな声で歌ってもらえることを改めて感じました。教え方を工夫するだけでなく、まずは自分から歌うことの大切さに気づくことができました。

教職類型発表会が行われました。

兵庫教育大学からお招きした長澤憲保先生からご講評をいただき、代表生徒による最後のあいさつで発表会を締めくくりました。 前日や直前のリハーサルでは、上手くいくかどうか担当者一同、とても心配しましたが、本番では、先生を目指す類型の生徒として力を発揮し、発表会を無事終えることができました。

室内小学校の児童からお手紙をいただきました。

室内小学校交流授業

(英語活動) (読み聞かせ)

(レクリエーション) (全体挨拶)

室内小学校交流授業 事前学習

第2回高大教職教育研究会フォーラム

室内小学校交流授業 事前交流

名倉小学校お餅つきボランティア

「ようこそ先輩」

小学校観察実習発表会

探究レポート 全体発表

中学校観察実習が行われました

学校説明会

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えました。今後もよろしくお願いします。

100周年のキャッチフレーズとロゴです!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

「つたぽん」

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。