ShounBlog

07/18(金)オーストラリア研修結団式

7月18日(金)、オーストラリア研修結団式を行いました。塚本校長、本校育友会本部役員の皆様、及び保護者の方々にご出席いただきました。現地校訪問では、互いの文化や学校を紹介し合います。当日披露するプレゼンテーション研修に向けての決意を聞いていただきました。

塚本校長による挨拶と、育友会会長八亀様より参加者へ激励のお言葉をいただきました。

参加者によるプレゼンテーション

出発に向けて、準備はできていますか?

7月全校集会

7月18日(金)全校集会がありました。

校歌斉唱

学校長講話

生徒指導部長講話

表彰伝達

陸上競技部 兵庫県高等学校陸上競技対校抗選手権大会丹有地区予選会

女子円盤投げ 第1位 2年横山さん

男子走高跳 第1位 3年福井さん

男子5000mW(競歩) 第1位 3年小林さん

女子5000mW(競歩) 第1位 2年山下さん

陸上競技部 兵庫リレーカーニバル

男子一般高校走高跳 第2位 3年福井さん

陸上競技部 県総体兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会

男子走高跳 第3位 3年福井さん

男子5000mW(競歩) 第8位 3年小林さん

陸上競技部 全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会

男子走高跳 第6位 3年福井さん

剣道部 丹有地区高等学校総合体育剣道大会

女子個人 第1位 2年山本さん

男子個人 第1位 3年 鈴木さん

女子団体 第1位

男子団体 第1位

バドミントン部 県総体バドミントン競技

男子団体 第5位

バドミントン部 兵庫県高等学校バドミントン選手権大会神戸地区大会

準優勝 3年見取さん

テニス部 県総体テニス大会

女子団体 第5位

生徒会認証式

離任式

ALTのブランドン先生の離任式がありました。本校で4年間ALTとして、授業はもちろん、ESS部での活動、しゃべランチ、祥雲祭、国際交流事業等多くの場で熱心に活動され、生徒職員ともにたいへんお世話になりました。ブランドン先生、ありがとうございました!

さあ、いよいよ夏休みです!

体調に気を付けて、有意義に過ごしましょう!

11th Science Conference in Hyogo

7月12日(土)、神戸大学百年記念ホールで開催された「11th Science Conference in Hyogo」に3年次生3名が参加しました。これは、兵庫県SSH校が中心となって開催する英語での課題研究発表会です。

講演の後は、いよいよポスター発表です。英語で作成したポスターを使い、説明から質疑応答まですべて英語で行いました。祥雲館代表の3名は、今年3月に台湾での科学研修に参加し、英語での課題研究発表に挑戦してきた生徒たちです。その経験が存分に生かされ、3人とも堂々とした態度で発表し、質疑応答にも余裕を持って対応していました。

今回の発表を通して、生徒たちは非常に貴重な体験をすることができました。その中で、これまでの努力の成果が表れ、大きな成長を感じました。

クビアカツヤカミキリ駆除学習会

昨年に引き続き、今年も三田市内でクビアカツヤカミキリが確認されたという新聞報道を受けて、三田市内の高校に呼びかけを行い、7月11日(金)に「クビアカツヤカミキリ駆除学習会」を緊急開催しました。当日は、三田祥雲館から5名、北摂三田から12名、三田西陵から3名の生徒が参加しました。

*クビアカツヤカミキリは特定外来生物です。詳しくはこちらへ→https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/g_kubiakatsuyakamikiri_kaitei.pdf

JR相野駅に集合し、その周辺を調査します。まず始めに、成虫の標本、食い荒らされた木の幹、フラス(幼虫の糞と木くずが混ざったもの)を見せていただきました。ご指導は、県立人と自然の博物館の三橋先生と、兵庫県自然保護協会副理事長の松下さんです。

始めに見つけたサクラの木で、木の調べ方、カミキリを探すポイントを教えていただいた後、点在するサクラの木を全員で調べて回りました。

昨年カミキリが見つかり、要注意とされている地点で、次々と新たなフラスを発見。防除のためにネットを張られている木に成虫の死骸も見つけました。この周辺で、多くのクビアカツヤカミキリが生存していることがわかります。さらに足をのばして調査範囲を広げ、少し離れた場所では、まだ被害は広がっていないことを確認しました。

猛暑の中、2時間歩き回ることは本当に大変でしたが、みんな生き生きと活動し、先生方に積極的に質問をしているのが印象的でした。こうやって多くの高校生がクビアカツヤカミキリの調査を体験したことは、非常に意義深いことです。みんなの力で、三田市のサクラの木を守っていきましょう。

藍染に挑戦 科学部&美術部

科学部生物班は、毎年、里山農園でタデアイを栽培しています。種子は徳島県立城西高等学校から分けていただいたものです。

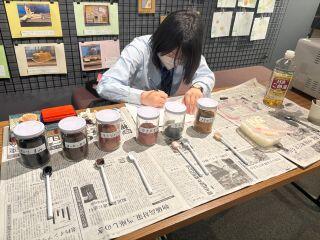

7月10日(木)、科学部生物班と美術部が合同で、藍染に挑戦しました。

① 布の準備。模様をつけるため、輪ゴムや割りばしで縛ります。

② タデアイの採集。畑で育てているタデアイの先の方をちぎります。

③ 採集した葉っぱをきれいに洗い、水を少し入れてジューサーでつぶします。

④ 絞った汁は緑色です。この液に布を浸し揉みこみます。

⑤ しっかり染まれば、水でよく洗い、縛っていたゴムや割りばしをほどきます。

写真は、かなり緑色っぽいですが、乾くと青色になります。緑の葉っぱから、こんな色が出ることは本当に不思議です。この藍染は、7月26日(土)のさんだサイエンスフェスティバルで体験していただくことが出来ます。ぜひ、お立ち寄りください。

さんだサイエンスフェスティバルはこちら→

https://www.city.sanda.lg.jp/material/files/group/24/R7saiennsufesutirasi.pdf

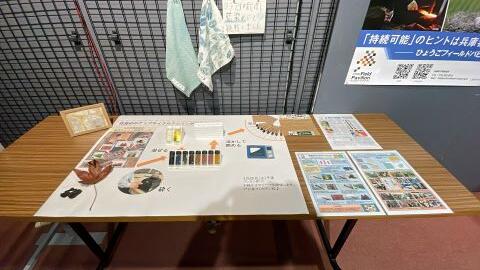

プログレス探究A 第2回 地理情報システム研修

プログレス探究Aは、1年次生対象のSSH特別授業です。今年度24回生は、29名が受講しています。

7月9日(火)、人と自然の博物館から三橋先生をお招きし、地理情報システムの研修を行いました。「地理情報を制する者は世界を制する」というお話から始まり、 地理情報の意義から、オープンソースのフリーソフトであるQGISの基本的な使い方までを学びました。

3時間という短い時間に講義、実習が詰め込まれ、みんなへとへとになっていましたが、情報分析の技術の一端を習得することで、視野がぐっと広がる授業となりました。

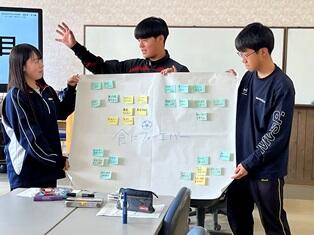

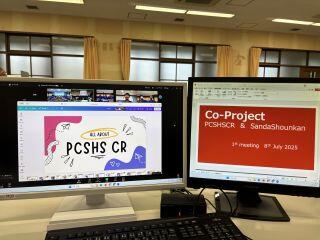

プログレス探究B チェンライ校オンライン共同研究開始

2年次生対象のSSH特別科目「プログレス探究B」では、タイ王国プリンセスチュラボーンサイエンスハイスクール・チェンライ校の高校生とオンライン共同研究を行います。今年度は、本校生14名、チェンライ校16名が参加し、7つのグループができました。

7月8日(火)、第1回ミーティングです。

まず、お互いの自己紹介を行い、その後、グループごとにブレークアウトルームでどんな研究をしていきたいかを話し合いました。

英語が苦手英語が苦手な生徒も、一生懸命にコミュニケーションをとり、楽しそうに会話を続けている姿がとても頼もしく感じられました。今後は、それぞれのグループで決めたテーマに沿って研究を進めながら、月に1回のペースでミーティングを行っていく予定です。遠く離れた外国の高校生と、共通のテーマで協力しながら探究を深められるのは、本当に貴重で素晴らしい機会だと思います。力を合わせて、がんばっていきましょう。

生徒会役員選挙立会演説会

7月8日(火)考査終了後

各教室にて、放送による「生徒会役員選挙立会演説会」がありました。

この後、投票です。

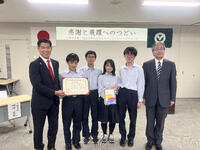

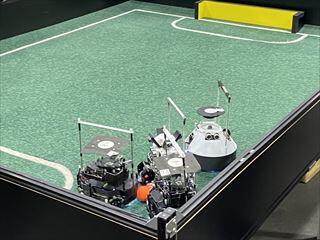

PILLAR2025 さんだチャレンジャーズアワード受賞 【科学部 Robotics班】

6月30日月曜日、三田市役所で行われた「 PILLAR2025 さんだチャレンジャーズアワード 」の贈呈式に科学部 Robotics班が出席してきました。

さんだチャレンジャーズアワードとは・・・

昨年度1年間にスポーツや文化活動などにおいて、チャレンジ精神をもって取り組み、市民に夢や希望を与える活躍をされた個人や団体の功績をたたえるとともに、今後のさらなる挑戦と活躍を期待し、表彰されます。(ちなみに昨年度は、本校で講演をしてくださった「 北浦春香(車いす陸上で活躍) 」さんも受賞されています。

今回主に認められた功績として、昨年度開催された「 ロボカップジュニア・ジャパンオープン2025名古屋 サッカー競技 第2位(国内1位) 」、今年度7月に開催される世界大会(ブラジル)への出場権の獲得についてです。

また、今年からネーミングライツパートナーが株式会社PILLARに決定し、副賞として「 iPad 」が贈呈されました!

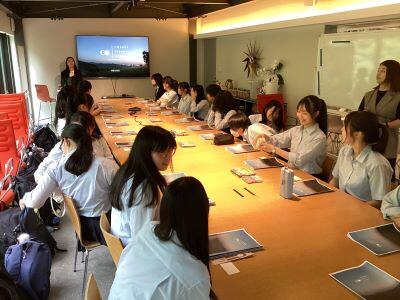

【プログラス探究C Day1】

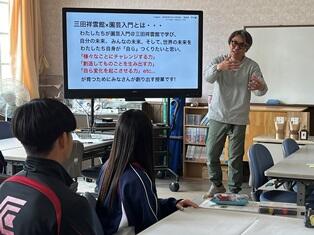

祥雲祭(文化祭)が終わり一息つきたいところですが、探究の方も待ちに待った「プログラス探究C」が始動しました!!プログラス探究Cについて

本講座「プログラス探究C」は、希望する3年生が参加する集中探究プログラムです。

今回は、フリーズドライ食品メーカー「コスモス食品」様とコラボし、“社会に通用するプレゼン力”を3日間かけて鍛えていきます。

生徒たちはチームで新たな事業アイデアを考案し、最終日には企業の役員の方々に向けてポスター形式での発表を行います。これまで学校で培ってきた探究の力を、本物の場で試す絶好のチャンスです。

詳しくはこちら→プログレス探究について

コスモス食品とは?

兵庫県三田市に本社を構えるフリーズドライ食品専門メーカー。

「自然の恵みを自然の力で活かす」を理念に掲げ、みそ汁・スープ・野菜・魚介など多様な即席食品を開発。安全性や環境への配慮にも力を入れ、国内外に生産拠点を持ち、創業50年以上の歴史を誇る企業です。

ISO22000・FSSC22000など国際的な食品安全規格も取得しています。

コスモス食品についてはこちら

ウェルカムドリンクでアイスブレイク!

初日の会場に入ると、なんとコスモス食品さんからのウェルカムドリンクとして「わかめスープ」が振る舞われました。

そのスープを“爆売れ”させることをテーマに、即興で販促ポップを制作し、グループごとにプレゼン発表!

商品の魅力をどう伝えるか、言葉選びやデザインに苦心しながら、自然と笑顔と熱気に包まれたスタートとなりました。

プロのプレゼンで企業理解

続いて行われたのは、コスモス食品の社員の方によるプレゼンテーション。

商品の企画・製造の裏側、会社として大切にしている理念や社会的役割について、リアルな言葉で語っていただきました。

この場では生徒も“学生”ではなく、“社会人の一員”として扱われ、真剣なまなざしで話に耳を傾けていました。

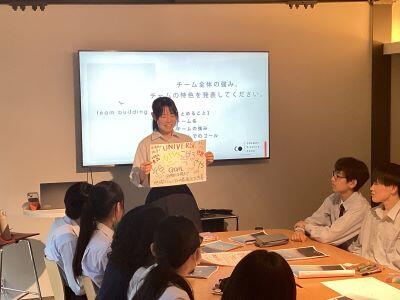

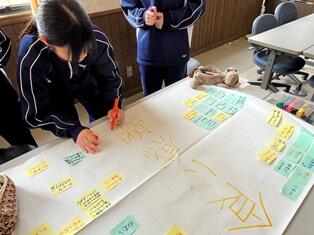

名刺交換から始まるチームビルディング

午後の時間では、いよいよチーム編成へ。

まずは自分の強みや得意分野を言語化した「名刺」を作成し、それを手に生徒同士で名刺交換。

どうすればチームに貢献できるか、自分はどんな価値を提供できるのか──

“自分を売り込む”ことが求められるやりとりは、まさにリアルな社会そのものでした。

そして、誰とチームを組むかも全て生徒同士で決定。実力・相性・戦略を見極めながら、競争も交えた濃密な時間となりました。

個性が光るチーム紹介プレゼン

チームが決まったあとは、それぞれのチームがどんなグループなのか、チーム名や構想をプレゼン発表。

印象的だったのは「カルボン酸」というチーム。

「化学変化の末に最後まで残る物質のように、しぶとく、粘り強くやり抜きたい」という想いが込められており、3年生ならではの覚悟と気概を感じました。

他のチームも負けじと、個性と熱意をアピール。どのグループもこの3日間で大きく成長しそうな予感です。

ここから始まる、社会との真剣勝負

この講座に参加しているのは全員3年生。

高校生活で培った探究力・発信力・対話力を、本物の企業課題にどう活かせるのかが試されます。

最終日には、コスモス食品の役員の方々を前に、ポスター形式での事業提案プレゼンを行う予定。

生徒たちの表情には、期待と不安、そして挑戦への意志が見え始めています。

Day1は、まさに「覚悟を決めた1日」でした。

園芸入門日記2025 6月18日

こんにちは!園芸入門の活動をご紹介します。

今回は、新しい耕うん機を使って、初めて畑を耕しました!

初めての操作に少し緊張しましたが、講師の先生が見守る中、無事に畑をきれいに耕すことができました。土がふっくらして、畑がどんどん良い表情になっていくのが嬉しかったです。

ただ、この時期は雑草の勢いがすさまじく、畑のあちこちが緑のじゅうたんに…。そこで、みんなで力を合わせて草引き!暑い中での作業でしたが、手を動かしながら、自然と会話もはずみました。

休憩中には、男子生徒がふざけて、ホースの水でミストを噴射! 悲鳴を上げつつ、冷たい水で体を冷やしてリフレッシュしました。ちょっとしたことですが、すごく気持ちよくて楽しい時間でした。

最後は、タマネギの収穫!思っていた以上にたくさん収穫でき、一輪車いっぱいの玉ねぎが山積みに!収穫の達成感をみんなで味わいました。

また畑の様子をお届けしますので、お楽しみに!

オーストラリア研修にむけての事前研修③

7月22日から始まるオーストラリア研修に向けての事前研修3回目が行われました。6月20日(金)、有馬高校のALTで、パース出身のメリッサ先生をお招きして、オーストラリア文化、パースの交通手段、ホームステイでのマナーなど研修に必要な基礎知識をレクチャーしていただきました。研修参加者に加えて、ESSの生徒も参加し、メモを取りながら聞き入っていました。これから渡航準備を進めていく生徒にとって、非常に有益な講義となりました。

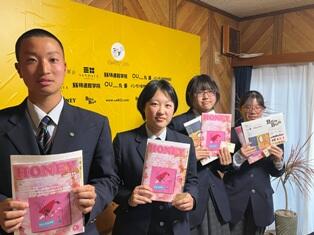

ハニーFM「放課後ラジオ(6月)」の収録に行ってきました。

ハニーFM「放課後ラジオ」の収録に行ってきました。今回は、祥雲祭(文化祭)特集!

ステージ発表を頑張った3年生2名と、展示・模擬店を担当した2年生2名が出演してくれました。

インタビューでは、クラス全員で一つのものを作り上げる楽しさや、意見がぶつかって悩んだこと、うまくいかなかったこと、そして最後には、みんなで協力して乗り越えた達成感を、熱く、そして嬉しそうに語ってくれました。

クラスのきずなが深まった、そんな素敵なエピソードがたくさん詰まった放送です。ぜひ聞いてください!

放送は,6月24日(火)の夕方に配信される予定です。

詳しくは,ハニーFMのホームページ(https://fm822.com/)でご確認ください。

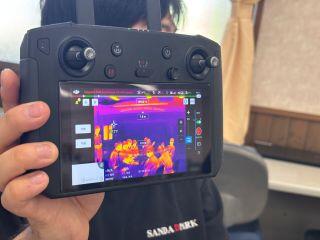

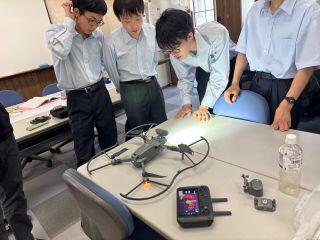

ドローン研修 SANDA D TEAM

三田祥雲館高校は、県下でも数少ない校内でドローンを飛ばすことのできる学校です。ほとんどの学校は「人口集中地区」として国土交通省よりドローンの使用が規制されているのです。

学校で購入しているドローンの活用を推進するために、6月20日(金)、三田市でドローン教室などを運営されておられるSANDA D TEAMのお二人にご来校いただき、ドローンについて学ぶ研修を行いました。

6時間目は、SS探究Ⅱでドローンに関する課題研究を考えている2つのグループが、自分たちの考えていることについて相談にのっていただきました。左はドローンの社会実装を考える文系チーム、右はプログラミングでドローンの自律制御を行いたい理系チームです。

様々なタイプのドローンの実演をしてくださり、こんなこともできるんだ!と、ドローンの認識がぐんと広がりました。

放課後は、科学部Robotics班のメンバーが集まりました。ドローンの機能について根掘り葉掘り質問が途絶えず、また、中原さんのすばらしい操縦技術に大歓声があがっていました。教室でのデモの後、屋外でドローンを飛ばしました。青空にドローンが映えます。暑さを忘れて、約2時間!ドローンを楽しみました。

ドローンで何をするか、面白いこと考えましょう!!

園芸入門日記2025 6月11日

本日の園芸入門では、新しい耕うん機が学校に届きました!

メーカーの方が来てくださり、基本的な操作方法や安全な使い方について丁寧に説明してくださいました。機械の力はとても強力で、今後の畑作業がぐっと効率的になりそうです。

しかし、昨日までの雨の影響で畑には水がたまっており、残念ながら今日は耕うん機を使うことができませんでした。

そのため、今日は草抜きをしたり、水はけを良くするために溝を掘ったりと、排水作業に集中しました。生徒たちは協力して畑の状態を少しでも改善しようと頑張っていました。

作業の最後には、サツマイモの苗付けを行いました。これからの成長が楽しみです。次回こそ、新しい耕うん機を実際に動かしてみたいと思います!

第24回祥雲祭2日目

6月14日(土)祥雲祭2日目

展示以外にも3年次生の演劇、演劇部がありました。

部門別成績

クラス旗部門

第1位3-4

第2位2-3

第3位3-5

合唱部門

第1位1-1「僕のこと」

第2位1-6「RPG」

第3位1-5「カイト」

展示部門

第1位2-1「ヂブリ」

第2位2-4「バリバリ回転!ひろしまっちゃカップ/縁日」

第3位2-3「変な教室」

ステージ部門

第1位3-3「アラジンと魔法のランプ」

第2位3-2「FROZEN」

第3位3-5「コンフィデンスマンJP~祥雲編~」

どの展示、どのステージも素晴らしかったです!

みんなで協力して、団結して、楽しんだ2日間でした。

第24回祥雲祭1日目

6月13日(金)「飛翔栄輝~創造の光を放って~」

をテーマに祥雲祭が開幕しました。

展示のほかに、1年次生の合唱、チアリーディング部、吹奏楽部、有志等の発表がありました。

祥雲祭1日目が終了しました。

今年度は生徒に招待された方

と、

中学生

に公開となっております。

(中学生の参加については、中学生本人のみです。保護者の方の参加はご遠慮いただいております。)

2日目6月14日(土)について、3年次の保護者で抽選に当選された方のみ、本校里山駐車場をご利用いただけます。事前に配布しております「駐車許可証」を必ず車内に掲示してください。開門は8:30です。

祥雲祭前日

6月12日(木)祥雲祭前日の様子です。

明日はいよいよ祥雲祭1日目です。

今年度は、生徒より招待された方

に公開となっております。

第1日目6月13日(金)について、1・2年次の保護者で抽選に当選された方のみ、本校里山駐車場をご利用いただけます。事前に配布しております「駐車許可証」を必ず車内に掲示してください。開門は8:30です。

園芸入門日記2025 6月4日

昨日の雨の影響で、畝と畝の間に水がたまってしまっていました。そこで、まずは鍬を使って排水路を掘り、水が流れるように整備しました。その間、2名の生徒が草刈り機を使って、畔の法面(のりめん)の草刈りを担当。傾斜があり難しい作業でしたが、上手に刈ってくれました!

続いては、きゅうりの支柱づくりです。今回は竹を使って、つるが巻き付けやすいように工夫しました。自然素材を使った支柱は見た目もナチュラルで、畑の風景にぴったりです。

さらに、前回酵母菌をまいてシートをかけておいた畝の状態も確認しました。シートをかける前と比べて、土がふかふかであたたかく、明らかに変化が見られました。雑草も少なく、悪い菌も減っているようで、酵母菌の力を実感しました!作業の締めくくりには、講師の先生が運営されている堂坂農園で作られたクラフトコーラを、ヨモギ麦茶で割った特製ドリンクをみんなでいただきました。スパイシーなクラフトコーラにヨモギの爽やかな香りが加わって、とてもおいしく、心も体もリフレッシュできました。

自然と向き合う時間の中で、少しずつ季節の移り変わりや土の変化を感じながら学べる園芸入門の授業。今回もたくさんの気づきと発見がありました!

園芸入門日記2025 5月28日

5月考査が終わり、久しぶりの園芸入門。気がつけばもう6月、すっかり報告が遅れてしまいました。

畑では季節がしっかり進んでいて、トマトは青い実をつけ、ズッキーニやナスの花も咲き始めていました。植物の成長を目の当たりにしながら、今回は雑草を引いたり、野菜が倒れて葉や実が土に触れないように添え木をしたりと、畑の手入れに励みました。

作業の合間には、桑の実をとってみんなで一口ずつ。甘酸っぱい味に笑顔がこぼれ、ちょっとしたおやつタイムとなりました。みんなで協力して、雑草だらけだった畑が、見違えるようになりました。

最後はタマネギの収穫と、少し早めのジャガイモ掘りにも挑戦。まだ小ぶりながらも、土の中からゴロゴロと現れるジャガイモに、歓声が上がりました!

植物とふれあい、自然の恵みを感じるひととき。園芸入門の活動は、今日もたくさんの発見と楽しさに満ちていました。

アリ研究の最先端(サイエンス探究基礎)

6月3日(火)7限目

大講義棟にて「サイエンス探究基礎」の時間に、関西学院大学生命環境学部生物科学科の北條賢先生をお招きして「アリ研究の最先端 アリの社会とフェロモンコミュニケーション」と題して講義をしていただきました。

女王アリの繁殖力を働きアリが検知して行動を変えたり、オスとメスの数を調整したりすることや、遅い子を持ってあげたり、しくみを継承したり、キノコの栽培を行ったり、ルールを犯した者をよってたかって追いつめたりと、アリの能力の高さに驚きました。次はアリの時代が来るかもしれません。終了後は多くの生徒が質問をしていました。

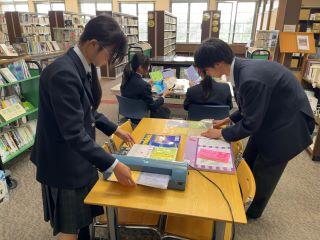

おすすめ本の展示(祥雲祭 図書委員会)

今年も図書委員会は

祥雲祭で「図書委員のおすすめ本」をやります!「先生のおすすめ本」をやります!

本の好きな方!そうてない方も!どうぞ図書館1Fにお立ち寄りください!

SS探究Ⅲ(論文執筆)

現在「SS探究Ⅲ」では、論文を執筆しています。

今までの研究成果を、4000字以上の論文にわかりやすく詳しくまとめるのは、これまでに制作したポスターとはまた違う難しさがあります。

6月には提出締切日が設定されています。

どのような論文が出来上がるか楽しみです!

生徒総会

5月22日(木)令和7年度生徒総会が行われました。

令和6年度生徒会活動報告と決算報告

令和7年度生徒会活動案と予算案および専門委員会活動目標・計画などが出され、承認されました。

生徒会の活躍でスムーズに進行されました。

交通安全講演会

5月22日(木)前期5月考査終了後、「交通安全講演会」がありました。

三田警察署交通課、三田市危機管理課より講師をお招きし、法改正後の自転車安全利用について講演していただきました。

実際のドライブレコーダーからの映像を交えながら、交通安全について学びました。

ハニーFM「放課後ラジオ(5月)」の収録に行ってきました。

ハニーFM「放課後ラジオ」の収録に行ってきました。今回は,1年次生4名が出演し、4月に実施されたオリエンテーション合宿の様子を報告してくれました。登山や飯盒炊爨、校歌コンクールや探究活動発表会の様子を生き生きと話してくれました。楽しい思い出がたくさんできたことが伝わる内容になっていますので、是非,聴いてください。

放送は,5月26日(火)の夕方に配信される予定です。

詳しくは,ハニーFMのホームページ(https://fm822.com/)でご確認ください。

園芸入門日記2025 5月14日

5月考査もあって,配信が遅くなりました。園芸入門ファンの皆様,申し訳ありませんでした。

今回は,落花生の種をポットに2粒ずつ植えました。講師の先生に植え方のコツを教えてもらってから,生徒は落花生の種を一粒一粒ていねいに植えていました。考査後には,元気に発芽して,畑に植えることができればいいのですが。

落花生の種植えと並行して,畑の土づくりに挑戦しました。畑を耕して,畝をつくり,そこに酵母菌を溶かした水をまきます。白いシートで被い,すき間ができないようシートの端に土をかけました。こうすることで,畝のなかが高温になり,悪い虫や菌,雑草が増えるのを防ぐことができるそうです。また酵母菌のはたらきで土がふかふかになるそうです。ほんとうに効果が現れるのか、考査後の授業が楽しみです。

オーストラリア研修に向けて事前研修が始まりました。

今年度も、7月22日から8月2日までオーストラリアのパースにある西オーストラリア大学で英語研修を行います。12日間の研修中には、大学の語学センターでの授業以外にフィールドトリップ、ホームステイ、高校交流など充実したプログラムが用意されています。本日は研修1回目でした。研修ノートが配布され、ホームステイペアや事前研修のグループ分けを行いました。

次回は茶道体験です。日本文化にも触れて、体験だけでなくその背景にある文化、考え方も調べていきましょう。

授業参観

5月9日(金)5、6限目に授業参観がありました。

その後、各学年保護者懇談会が行われました。

SSEnglish 授業風景

5月9日(金)5時間目の「SSEnglish」の授業風景です。「SSEnglish」は3年次生の理系対象の学校設定科目で、Scienceを題材として英語を学んでいます。

この日のテーマは「Fireworks」。まず始めに、化学の小田先生による炎色反応の演示がありました。

その後、ALTのブランドン先生の英語での解説を聞き、炎色反応の原理を考えました。炎色反応は中学校でも学習したことですが、全て英語での解説となると、一気に難しく感じられます。それでも、ブランドン先生に丁寧な問いかけにより、しっかりと理解できるようになっていました。

剣道部 丹有大会アベック優勝!

4月26日(土)、柏原高校にて春の総体丹有大会が開催されました。

結果【団体】男子の部 優勝

女子の部 優勝

【女子個人】山本妃華 優勝 宮川たまき 第2位 白根聖和 第3位

【男子個人】鈴木大悟 優勝 平江遼真 第5位

入賞した人も惜しくも入賞を逃した人も、自分の力を精一杯発揮した熱い戦いを繰り広げました。

来る県総体でも、近畿大会出場権を目指して引き続き頑張ります。

応援よろしくお願いします!

防災避難訓練

4月30日(水)防災避難訓練が行われました。

地震の後、火災が発生した設定です。

「行動のポイント」を各自確認し、出火場所と避難場所の放送をしっかりと聞いて避難しました。

避難訓練終了後、希望者で大講義棟前横で消火訓練を行いました。

園芸入門日記2025 5月7日

前日の雨と違って、まぶしいほどの快晴です。木々の緑もいっそう鮮やかに映える中、今回の園芸入門の授業が始まりました。今日の予定は、畝立てとポットで育てた黒大豆の植えつけ、そして玉ねぎの収穫&試食です。ポッドの大豆を見てみると、思ったより発芽している数が少なかったです。どうやら、芽生えを鳥や虫、ナメクジにやられてしまったようです。

ちょっと残念でしたが、気を取り直して、まず玉ねぎの収穫です。講師の先生の説明を受けたあと、生徒それぞれが「これだ!」と思った玉ねぎを収穫。後でコンソメスープで煮込んで試食することになりました。

収穫の後は、畑を耕して畝を2つ立て、排水用の溝も丁寧に掘りました。耕うん機の操作も畝立ても、みんなとても上手で、講師の先生からは『まだ2回目なのに、みんなすごい!』と感心の声が上がっていました。

今日立てた畝のうち1つには、ポットで育てた黒大豆を植え付けました。もう1つの畝には、オクラやつるなしエンドウの種をまきました。農業倉庫に保管されていた古い種なので、ちゃんと発芽してくれるか少し心配ですが、みんなで見守っていきたいと思います。

最後に、採れたての新玉ねぎを食べました。少し小さめですが、普段は捨ててしまう葉っぱの部分も焼いて食べました。作業は大変でしたが、みんな大満足の授業になりました。

園芸入門日記2025 4月30日

今回は、畑を耕して、夏野菜の苗を植えました。耕うん、畝立て、苗植えと今日はすることが多くて、時間内に終わるか心配です。ちなみに苗は、ナス、キュウリ、ピーマン、パプリカ、オクラ、ズッキーニです。

耕うん機の使い方を講師の先生に教わり、畑を耕そうとしたのですが、カチカチの土で、耕うん機の刃が土に刺さりません。男子がシャベルで硬いところを掘り返してから、耕うん機で耕しました。

耕して柔らかくなったところを鍬で畝を立て、苗植えまで完了しました。時間ギリギリでしたが、みんなで協力して時間内に終えることができました。

おいしい夏野菜に育つよう、これから、水やりや草引きに頑張りたいと思います。

武庫川日出坂洗いぜきで魚とり 科学部生物班

5月3日(土)、科学部生物班新歓イベント第2弾として、JR藍本駅近くの武庫川日出坂洗いぜきで魚とりをしました。網で魚を捕るのは、簡単なようでとても難しいのですが、みんなとても上手です。日頃から学校裏の川で活動している3年次生を中心に、魚やエビをどんどん捕まえていきます。今回は、なんと教頭先生も参加されました。生きものが大好きで、ご自宅の水槽で飼う魚を採りたいということでした。

どんなものが採れたかな?ヨシノボリ、アブラボテ、カワムツ、スジエビ、ヌマエビ・・・。2時間ほどで教頭先生が帰られた後も、生徒たちは嬉々として魚とりを続けました。よいお天気のもと、本当に楽しそうです。

採った魚は、学校に持ち帰り、生物教室の水槽に入れました。

生きものに興味のある人、是非、生物教室をのぞいてみてください。

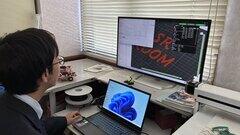

教室の看板を3Dプリンタで作りました!!

理数棟2階のSRルームとSTREAMルームの教室表示の看板が新しくなりました。実はこれ、科学部Robotics班のエンジニア(3年次生)の手作りなのです!!

z

3D CADソフトで図面を作り、3Dプリンターで打ち出します。文字だけでなく、文字を置いている黒い板も3Dプリンタで作ったものです。文字の形にくぼみがあるのがわかりますか?白色で作った文字が、パズルのようにぴったりとはまるように設計されているんです。

この春、STREAMルームをこれまでの情報教室2に引っ越しました。(昨年度までのSTREAMルームの場所は、理化講義室に変更されています。)情報教室2の表示の上に新しく作った看板を貼り付けて、エンジニア自ら設置します。

SRルームはSSH2期が始まる年、STREAMルームはSSH3期が始まる年に整備されました。前者は、生徒が自由に使えるミーティングルーム、後者は、3Dプリンターやフライス盤、高性能のパソコンなどを備え自由にモノ作りが行える部屋です。この新しい看板のもと、どんどん活用してくださいね。

ちなみにSRとは、Student Researcher =探究する生徒 のことです。祥雲館では、生徒全員がStudent Researcherです!!

有馬富士で生きもの観察 科学部生物班

4月29日(火)、科学部生物班新入生歓迎イベント第1弾「有馬富士ハイキング」を行いました。

9時に新三田駅に集合し、鳥や植物を観察しながら福島大池まで歩きます。フジやツツジなどが満開でとてもきれいでした。鳥だけでなくカエルやカナヘビも見ました。今年は、昆虫が大好きな新入生が入部しており、捕虫網持参でチョウを探し回っていました。

福島大池からは、希望者だけで有馬富士山頂アタック。たった374mとは思えない絶景を見ることができました。

新歓イベント第2弾は、5月3日(土)「武庫川日出坂洗いぜきで魚とり」です。

科学部生物班は、前回のブログでお知らせした「アップサイクルクレヨン」による環境保全活動や、生きもの観察・採集・飼育など、はばひろーく活動しています。現在生物班の新入生は2人。今からでも間に合います。少しでも興味をもった人は、顧問まで声をかけてくださいね。

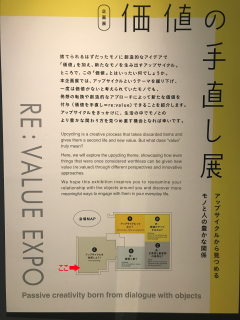

人博オープンセミナーを開催 科学部生物班&美術部

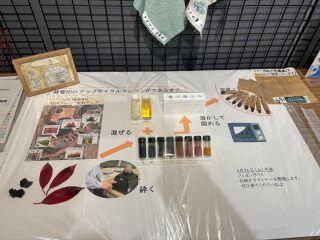

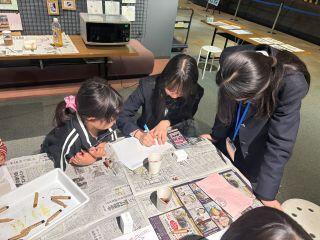

4月26日(土)の午後、科学部生物班と美術部がコラボし、人と自然の博物館で「アップサイクルクレヨン体験」セミナーを開催しました。 https://www.hitohaku.jp/MusePub/eventdetail/?id=24373

5月末まで開催されている企画展「価値の手直し展」に「祥雲アップサイクルクレヨン」の展示を行っていますが、今回は、このクレヨン作りを実際に体験してもらおうという企画です。(展示をつくった時のブログはこちら→https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/shoun-hs/NC3/blogs/blog_entries/view/157/8adf9d35e955d04abd85bb1aa32aa2ce?frame_id=2953)

事前に美術部の3年次生がぬりえ用の絵と、実際に8色のクレヨンを使って色塗りの見本を作ってくれました。かわいいでしょう。

セミナーには、大勢の子どもたちが集まってくれました。まず、この企画展を担当しておられる衛藤先生のあいさつから始まり、その後、祥雲生がクレヨンについて説明しました。奥に見えている「アケボノゾウ」の化石がエモいですね。

つくるクレヨンは下の写真の6種類から選んでもらいます。紙コップに色の粉とミツロウと油を入れたら、電子レンジでチン。ミツロウが溶けたら型に流し込みます。

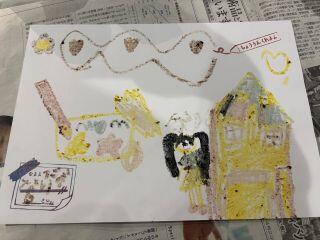

クレヨンの型は、3Dプリンタで連結したクレヨンの模型からシリコンで作ったものです。クレヨンが固まるのを待っている間には、あらかじめ用意していたクレヨンでぬりえをしたり、絵を描いたりしてもらいます。お絵描き用のクレヨンは、オオキンケイギクの黄色を加えて7種類あります。

美術部のお絵描きおねえさんたちも大活躍。リクエストされた絵を次々と描いてあげました。右の恐竜の絵はお絵描きおねえさん作です。また、お絵描き用紙の両サイドに押してあるスタンプは、生物班3年次生のハンコ職人が作ったものです。

子どものたちのお絵描きパワーにはびっくりです。私たちのクレヨンを使って、こんな素敵な絵を描いてくれました。

最後に衛藤先生と振返り。この日のために準備してきた成果が発揮できて、充実した半日になりました。衛藤先生に褒めていただき、みんな笑顔です。

園芸入門日記2025 4月23日

今回の園芸入門は、前日に降った雨のため、畑の中での作業はできませんでした。そこで、前半は農業の指導に来られている外部講師の先生のこれまでの経験をお話ししていただきました。先生ご自身が農業の先生を目指すことになったきっかけや、大学時代に内モンゴル自治区で学んだことや、北海道の農業高校での経験などを語ってくださいました。農業への興味が深まりました。またいろいろなことに挑戦することの大切さを教えていただきました。

お話の後は、畑周辺の草刈りや排水溝を掘る作業を行いました。畑に出てみると、前回手入れしたジャガイモの芽が1週間で大きく育っていました。またポッドに植えた黒大豆も芽を出していました。大きく育つのが楽しみです。

さて、草刈り機の実習です。先生の指導のもと、一人ずつ順番に草刈り機を手に。最初は機械の音や振動に驚いたり、手元が安定しなかったりと、緊張している様子が見られました。作業もぎこちなかったですが、みんな上手だとほめてもらいました。生徒は、次回もやりたいと、とても喜んでいました

ハニーFM「放課後ラジオ(4月)」の収録に行ってきました。

ハニーFM「放課後ラジオ」の収録に行ってきました。今回は,吹奏楽部の2年次生2名と,SSH海外研修に参加した生徒2名が出演しました。吹奏楽部の生徒は、3月末に行われた定期演奏会や今後の文化祭やコンクールで演奏する局の話を中心に普段の部活動の様子を楽しく話してくれました。海外研修に参加した2人は,訪問先の台湾の様子や、研修で体験したこと、学んだことを話してくれました。海外研修に興味のある人は、とても参考になる内容なので、是非,聴いてください。

放送は,4月22日(火)の夕方に配信される予定です。

詳しくは,ハニーFMのホームページ(https://fm822.com/)でご確認ください。

園芸入門日記2025 4月16日

園芸入門の授業が今年度も始まりました。第1回目のガイダンスでは、普段の生活を振り返りながら、授業の目標(1年間で、達成したいこと、成長したいことなど)を班ごとにまとめて発表を行いました。

その後、畑に移動しました。ほとんどの生徒は初めての農作業です。今回は、3月に植えたジャガイモの手入れです。畝にかぶせていたマルチ(黒いビニールシート)の所々を、発芽したジャガイモの芽が突き上げています。その部分を見つけて、マルチを破って、芽に日光が当たるようにしてあげました。

次に、ポッドに黒大豆の種を植え、最後に畑の端の溝を掘り、畑の排水をよくする作業を行って、今回の授業は終わりました。40分ほどの短時間だけど、みんな、心地よい疲れを感じているようでした。土いじりは癒されるけど、筋肉もちゃんと働いてたみたいです。この1年間で育てる側として、野菜とちょっとずつ仲良くなれそうです!

東京学芸大学附属高校 Science Fair に参加

4月18日(金)、東京学芸大学附属高等学校で開催された「2025 Science Fair」に、本校の3年次生2名が参加しました。このScience Fairは、東京学芸大学附属高校がタイの Princess Chulabhorn's Science High School Chiang Rai 校(PCSHSCR)を招待して行っているイベントです。今回参加したのは、昨年度「プログレス探究B」を受講し、PCSHSCRの生徒とオンライン共同研究に取り組んだ3年次生です。

講堂での開会式、口頭発表(全て英語です)の後、体育館でポスター発表が行われました。本校の2名は、ここで昨年行った共同研究の内容を発表しました。

午後は、PCSHSCRの物理の先生の特別授業に加えていただき、東京学芸大学付属高校、PCSHSCRの高校生と共に、英語でディスカッションしながら実験を行いました。

英語に苦戦しながらも、発表や授業に一生懸命取り組む姿は、実に頼もしいものでした。異文化に触れ、自分の学びを発信する貴重な体験になったと思います。招待してくださった東京学芸大学附属高校のみなさま、本当にありがとうございました。

PCSHSCRとの交流は、今年度さらに深めていきます。1,2年次生のみなさん、先輩の後に続いてください!!

令和7年度 離任式

4月11日(金)午後、離任式が行われました。

教頭先生より離任される先生方の紹介がありました。

離任される先生方からご挨拶をいただきました。

生徒会よりお礼の言葉

花束贈呈

離任される先生方が語られた思い出の一部…祥雲生の全力の校歌斉唱を再現

退場される先生方を拍手でお送りしました。

これまで大変お世話になり、ありがとうございました

先生方のあたたかい励ましの言葉を大切にして頑張ります

対面式・部活動紹介

4月9日(水)午後

新入生(24回生)と在校生(23回生・22回生)との対面式が行われました

新入生入場

生徒会長挨拶

新入生代表挨拶

対面式の後、部活動紹介がありました。

どの部もわかりやすくまとめた部活動紹介で、精一杯アピールしていました

新入生がたくさん入部してくれることを期待します

令和7年度 入学式

4月8日(水)午後

第24回入学式が

行われました。

新入生入場

入学許可

新入生代表宣誓

学校長式辞

来賓祝辞

祝電披露

校歌斉唱

第24回生 年次団紹介

新入生退場

ご入学おめでとうございます

今日から祥雲生、スタートです

実り多き高校生活になりますように

令和7年度 着任式・始業式

4月8日(水)午前

着任式・始業式が行われました。

着任式

始業式

校歌斉唱

学校長講話

表彰伝達

科学部Robotics班

ロボカップジュニア・ジャパンオープン2025名古屋(全国大会)

第2位、スポンサー賞 3年丸岡さん、山本さん

、古市さん

、加治さん

実用英語検定 準1級 3年稲山さん

生徒指導部長講話

探究・情報推進部長講話

いよいよ新しい年次のスタートです

2年連続世界大会出場権獲得!(科学部Robotics班)

3月29日30日の2日間、愛知県「名古屋市国際展示場(ポートメッセなごや)」にて「ロボカップジュニア・ジャパンオープン2025名古屋」が開催されました。

阪神ブロック 第1位【Noa.h】 第2位【S Edition】 第3位【Z Edition】の3チームが「Soccer World League Open」に出場しました。

全国各ブロックから勝ち抜いたチームと海外参加2チーム合わせて14チームが、6ラウンドのスイス式トーナメント方式による競技を行い、7月にSalvador(ブラジル)で開催される世界大会の出場権を競います。

広い会場に入ると、大人(メンター)との接触は禁止されます。大人との相談や技術指導を受けた段階で「失格」となります。選手だけでの対応が求められます。

前日は午後2時より、バッテリー点検及び車検が行われました。車検では、規格通りにロボットが製作されているか、安全性は確保されているかなど自作ロボットの点検が行われます。ここで、合格できないと試合コートでの調整ができません。実は、競技を行うより緊張します車検の後、キャプテンミーティングを行い、明日からの試合に備えます。

いよいよ2日間の大会がスタートしました。

事前にプログラムを組んでいますが、以下の要素を確認しなければ思うように動きません。

【方位確認】会場の柱(鉄骨)、電力線等により、同一フィールド上でも異なる。

【ビジョンシステム】カメラでボール・ゴールを認識するため、その場での調整が必要。

【フィールド】白線ペイントの濃淡、カーペットの深さ等、ロボットの制御に影響する。

ロボット輸送に伴う不具合、バッテリーの充電量等、現地で確認しなければなりません。

競技スタート 29日:4ラウンド 30日:2ラウンド が行われました。

スイス式トーナメントは最初のラウンドは抽選で対戦相手を決定しますが、第2ラウンド以降は、【勝ち点】-【得失点】などを参考にランキングの近いチーム同士を対戦させます。ラウンドを重ねて行くことにより正確なランキングを定めることが出来ます。

第4ラウンド【Noa.h】vs【S Edition】

第5ラウンド【S Edition】vs【Z Edition】の同門対決がありました。

順位は【勝ち点】(勝ち2点、負け0点、引き分け1点)で定め、総合成績は、【勝ち点】と事前提出された【プレゼンテーションポスター】、現地での【インタビュー】で決定します。

試合結果 ロボカップジュニア公式HP

第2位 【Noa.h】勝ち点10 5勝1敗 得失点+14

第4位 【team.祥雲 S Edition】勝ち点7 3勝2敗1引き分け 得失点+0

国内第1位 (本大会第1位EMM-Soccerは海外枠)三田祥雲館史上最高順位!とはなりました。

CKD賞(スポンサー賞)も同時に受賞しました。

大会役員、ロボカップOBOG、ボランティアの皆様、3日間本当にありがとうございました。

ハニーFM「放課後ラジオ(3月)」の収録に行ってきました。

ハニーFM「放課後ラジオ」の収録に行ってきました。今回は,兵庫県高等学校探究活動研究会で銀賞を受賞した2年次生2名と,2月に実施された天文合宿に参加した生徒2名が出演しました。探究活動研究会に参加した2人は,GISを利用したハザードマップの作成についての活動や,研究会での発表の様子を話してくれました。天文合宿に参加した2人は,西はりま天文台のなゆた望遠鏡での観望の様子や天文台の研究員の方と行った系外惑星(太陽系以外の惑星の観測)について話をしてくれました。どちらも興味深い内容なので,是非,聴いてください。

放送は,3月25日(火)の夕方に配信される予定です。

詳しくは,ハニーFMのホームページでご確認ください。

令和6年度終業式

3月21日(金)

令和6年度終業式が行われました。

校歌斉唱

学校長講話

表彰伝達

放送部

第19回グッドマナーキャンペーン放送部門

優秀賞 2年近藤さん、石原さん

令和6年度兵庫県高等学校探究活動研究会

銀賞 2年水谷さん、山川さん

、上田さん

、西中さん

壮行会(科学部Robotics班)

みんなで応援しています

SSH台湾研修報告会

3月12日(水)から15日(土)まで、台湾研修に行った生徒たちの報告会がありました。

生徒指導部長講話

みなさん、有意義な春季休業を過ごしましょう

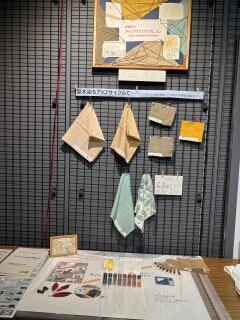

科学部生物班が人博企画展に参加

人と自然の博物館で開催されている企画展「価値の手直し展」に科学部生物班が出展しています。テーマは「祥雲印のアップサイクルクレヨン」です。

3月8日と19日の2回にわたって人博を訪れ、研究員の衛藤先生やお手伝いの大学生のアドバイスを受けながら、自分たちでレイアウトを考え展示物を準備しました。

衛藤先生に企画展をじっくり解説していただき、「アップサイクル」についても学びなおしました。

3年前にアップサイクルクレヨン(当時は「もったいないクレヨン」)の取組みを始めた卒業生の先輩も応援に来てくれました。三田祥雲館の課題研究で行ったアップサイクルに関する課題研究のポスターも展示しています。とても素敵な企画展なので是非、足を運んでください。5月31日(土)までです。

↓ 「アップサイクルクレヨンができるまで」をまとめています。QGIS(地理情報システム)や3DCAD,3Dプリンターを利用した力作です!