ShounBlog

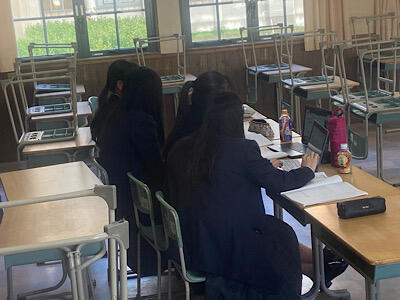

イギリスの高校生とオンライン交流

1月23日(金)、イギリスの高校生とオンライン交流を17:00~から始めました。現地は朝の8:00ということもありましたが、10名ほどの生徒が集まってくれました。ESS部と1,2年次から集まってくれた祥雲生が参加し、まずは本校の学校行事紹介を行いました。文化祭、体育祭、探究祭についてスライドを用いて説明しました。イギリスの生徒さんたちは、部対抗リレーに興味を持っていました。文化祭にはどんな曲を歌ったのか、模擬店の内容などにも質問がありました。最後はフリートークをして終了。イギリスの生徒さんたちが、「日本は本当に素晴らしい国だと聞いている。ぜひ行ってみたい」と目を輝かせながら希望を語ってくれました。通信のトラブルもありましたが、生徒たちは、コミュニケーションがうまくいったので、もっと話したいと語っていました。次回は文化や習慣の違いなどを紹介、ディスカッションするつもりです。

園芸入門日記2026 1月21日

今回の園芸入門は,畑に残っていた大根をすべて抜き、たくあん作りに挑戦することにしました。

収穫した大根は、一本一本ていねいに泥を落とします。

干すために稲わらで縄づくりにも挑戦しましたが、思うように編めず今回は断念。昔の人の知恵と技術のすごさを、身をもって感じました。大根は農業倉庫の軒先に吊るして干しています。

その後はネギの畝へ。雑草を取り、根元にしっかり土寄せを行いました。

作業が終了したら,今日収穫した大根をお出汁で煮込んでいただきました。体が温まります。

収穫から手入れまで、冬の畑仕事をじっくり味わった一日でした。

園芸入門日記2026 1月14日

新年最初の園芸入門。

1月から3年生は午前中授業。午後の授業である園芸入門は,これから2年生2人だけでの活動になります。

今回は畑仕事はお休みして、ぜんざいを作りながら今後の活動について話し合う時間に。

お餅は炭火で焼き、甘くて体の温まるぜんざいに、思わず感動です。

さらに、タイ海外研修に行ってきた先生からのお土産も試食。

優しい味のスープに、モッチリ・シコシコの麺、そしてせんべいのような形に加工されたダイズの発酵食品(タイの納豆?)。異国の味を楽しむひとときとなりました。

今日は農作業ゼロ。

でも、こんな園芸入門の日があってもいいですね。

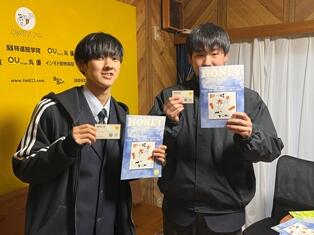

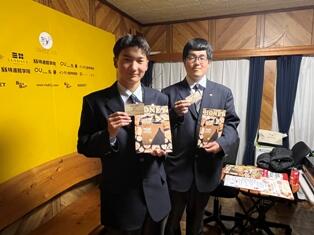

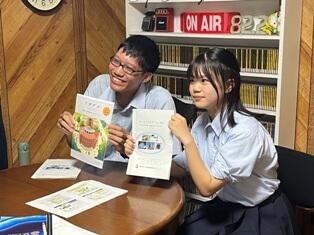

ハニーFM「放課後ラジオ(1月)」の収録に行ってきました

ハニーFM「放課後ラジオ」の収録に行ってきました。

今回は、SS探究Ⅱで「ふるさと納税を通して三田市の知名度を高める」探究に取り組む2年次生2名が出演しました。

探究を始めたきっかけや三田市役所訪問のエピソード、自分たちのアイデアが実際の返礼品として形になるまでのリアルな道のりを語ってくれました。試行錯誤を重ねてきた生徒たちの姿が伝わる、聞きごたえのある内容です。

ぜひお聴きください。

詳しくはハニーFMのホームページ

https://fm822.com/archives/category/podcast/hokago

をご覧ください。

雪だるま

今シーズン初の作品が出現しました。寒いですね。

百人一首かるた大会(24回生)

1月14日(水)3、4時間目に「百人一首かるた大会」が開催されました。

寒い中、体育館で白熱した闘いが繰り広げられました。

百人一首を通して、雅な日本の伝統文化に親しむとともに、生徒間の交流を深める1日となりました。

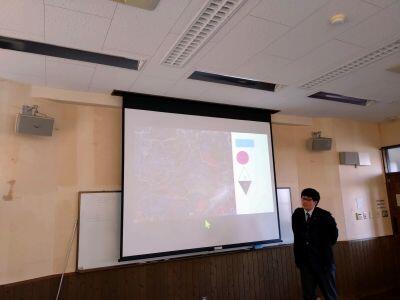

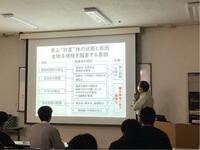

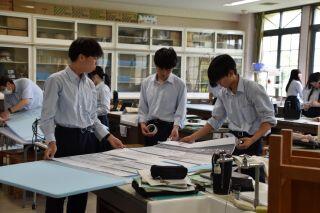

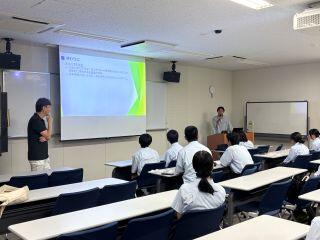

「GIS(地理情報システム)を探究活動に利用する」研修会を実施しました

1月10日(土), 1月11日(日)の2日間、本校のマルチメディア室にて

「GIS(地理情報システム)を探究活動に利用する」研修会を開催しました。

この研修会は兵庫県咲いテク委員会(兵庫県のSSH校主催)の取り組みとして

9年前から実施しているものです。

GIS(地理情報システム)は、地図の上に様々な情報を重ねて

可視化できるフリーソフトウェアで誰でも利用できるものです。

今回は本校生徒や他校の教員、生徒併せて20名程度の参加がありました。

1日目は基礎編として、人と自然の博物館の三橋先生から

GISの基本的な仕組みや使い方、利用することでどんなことができるかを教えていただきました。

また、探究活動でGISを使っている本校の2年次生徒に研究内容を発表してもらいました。

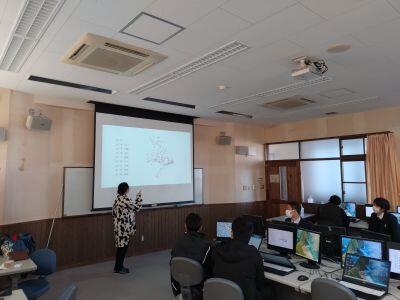

2日目の応用編では午前中に

環境保全事務所EnVisionの工藤知美先生による「環境保全対策とGIS」という内容で

講義をしていただきました。

これまで紙ベースで記録されたまま活用されていなかった情報をGISを使って集約、可視化することで

多くの人で共有することができるようになり、それがより良い環境保全活動につながっていくということを

実践例を交えてお話していただきました。

午後からは、GISを使って参加者がそれぞれ自分の興味のあるテーマで

地図を作るという実習を行いました。

「農地と地形の関係」や「災害被害予想マップ」「関西のイオンモール分布」など、

様々なテーマがあり、最後の発表も大変有意義なものになりました。

<以下、参加者の感想>

たくさんのオープンデータが無料で公開されていること自体知らなかったので印象に残った。

住む場所など私的なことから、防災や開発など様々なことに活用できるので、これからも積極的に活用したい。

自分の使いたい資料を探すときの苦労と、見つけてそれを実際に使うことで予想していた結果が出た時がとても楽しかったです。

前にも講習に参加したが今回は全て自分で作って考察するところまでできたので更なる素晴らしいスキルを磨くことが出来たと感じた。

講師の方々先生の方々共に丁寧で優しい指導でとても過ごしやすかったです。

ありがとうございました。

2日間、本当に充実した研修となりました。

参加していただいた生徒や教員の皆さん、三橋先生、工藤先生、

本当にありがとうございました。

SSHチェンライ海外研修7(番外編)

1月7日(水)、プリンセスチュラボーンサイエンスハイスクール・チェンライ校(PCSHSCH)を訪問した初日に開かれたオープニングの様子を紹介します。

まず、チェンライ校の教頭先生からのご挨拶に続き、両校からのプレゼントが交換されました。チェンライ校からは、タイ北部の山岳民族のジャケットを頂きました。

続いて、全員が英語で自己紹介。タイ語を交えた生徒もいました。ホールには400名を超える生徒が集まり、私たちを歓迎してくれました。

その後、私たちが、学校と日本文化の紹介を行いました。

① 三田祥雲館高校の紹介 教員のプレゼンの後、生徒が制作した動画で学校を紹介しました。

② 日本の食と日本のアニメに関するクイズ 日本の食文化やアニメについてクイズを出しました。右の問題は何を聞いているかわかりますか?ドラえもんの身長です。選択肢を見せる前に答えた生徒がいて、驚きでした。タイでドラえもんはとても人気があるそうです。クイズ正解者には、日本のお菓子をプレゼントしました。

③ 日本の伝統的な遊び けん玉を紹介し、実際に挑戦してもらいました。

④ 着物紹介 引率教員が着物について説明している間に、チェンライ校の生徒4名に浴衣を着てもらいました。祥雲館の生徒が着付けを担当しました。「女物だよ」と説明しても、「いいから、いいから」と男子生徒2人が参加してくれたのも場を和ませる一面でした。

⑤ ソーラン節 11人全員でソーラン節を披露。2回目はホールの全員で踊り、大いに盛り上がりました。

訪問初日から、このような温かい歓迎を受けたことで、緊張は一気にほぐれ、心の壁が取り払われた1時間半となりました。

SSHチェンライ海外研修6(最終)

1月10日(土)~11日(日)、SSHチェンライ海外研修の最終日の様子から帰国までを報告します。

交流会の後には、Farewell Partyが開かれました。チェンライ校の生徒のリードでみんなで合唱。最後は、両校の代表生徒がそれぞれ挨拶を行い、すでに涙ぐむ生徒の姿も見られました。

名残を惜しみながら、別れの時を迎える生徒たち。話は尽きることなく、涙を流しながら抱き合う姿もありました。学校で生徒同士のお別れをした後、チェンライ校の先生方が空港まで同行してくださり、最後まで温かく見送ってくださいました。

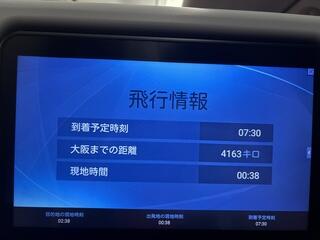

チェンライ空港を出発し、バンコクのスワンナプーム空港で乗り継ぎます。約3時間の待ち時間には、最後の買い物を楽しんでいました。

深夜0時20分にバンコクを出発し、4時間35分のフライトを経て、1月11日(日)午前7時30分に関西国際空港へ到着しました。全員無事に帰国し、解散となりました。

たった5日間とは思えないほど、内容の濃い研修でした。多くの学びと、かけがえのない出会い、そして生徒一人ひとりの成長が詰まった時間だったと思います。

この研修を支えてくださったチェンライ校の先生方と生徒のみなさんの、温かいおもてなしと心のこもったサポートに、心より感謝申し上げます。

SSHチェンライ海外研修5

1月10日(土)、SSHチェンライ海外研修の第5日目、最後の交流の様子を報告します。

下の写真は、4日間お世話になったプリンセス・チュラボーン・サイエンス・ハイスクール・チェンライ校(PCSHSCR)です。広く美しいキャンパスの中には学生寮もあり、研修に参加した11名の生徒は、その学生寮で2泊、最後の1泊はホームステイを経験しました。10日の昼過ぎ、それぞれの家庭から学校へ戻り、全員が再び集合しました。

午後には、今回の研修の締めくくりとなる最後の交流プログラムが行われました。タイの文化を共同作業を通して学ぶ企画が二つ用意されていました。

一つ目は、「Tung Sai Moo」と呼ばれる紙細工作りです。色とりどりの紙を使い、日本でいう七夕飾りのような装飾を作りました。

続いて、「Khao Puk Nga」というお菓子作りを体験しました。お餅のようなこのお菓子を、屋外に用意された七輪と炭火で焼いていきます。ちょっとしたバーベキューのような雰囲気でした。

チェンライは乾期のため、連日よい天気に恵まれ、日中も暑くなりすぎず、とても快適な気候です。屋外でお菓子を焼いて食べながら、バディとの会話も自然と弾みました。

さらにタイティーも振る舞われ、工夫を凝らした心温まる交流会に、一同深く感動しました。

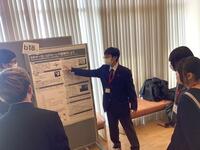

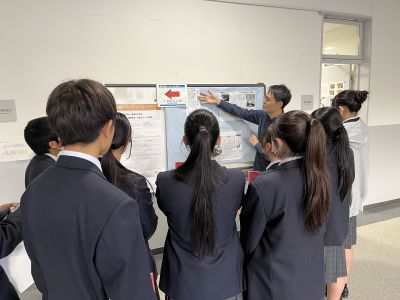

SSHチェンライ海外研修4

1月9日(金)、SSHチェンライ海外研修の第4日目の様子を報告します。

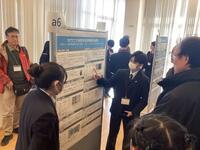

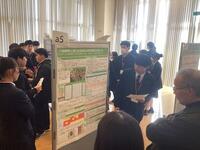

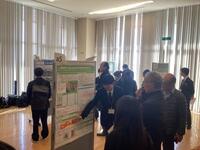

この日の午前は、今回の研修の最大の山場となる課題研究・共同研究発表会が行われました。

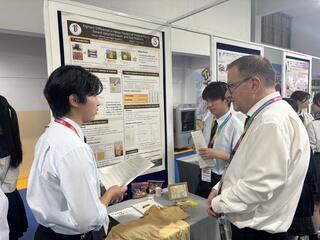

会場の前半分は口頭発表、後半分はポスター発表のスペースとなり、朝8時からまずポスター発表が始まりました。

今回の研修参加者11名のうち、5名がSS探究Ⅱで取り組んでいる課題研究をポスター発表しました。

全員が英語での発表は初めてで、大変緊張していましたが、30分間で多くのチェンライ校の生徒や先生方に説明し、質問やコメントをもらうことができ、大きな達成感を得ることができました。

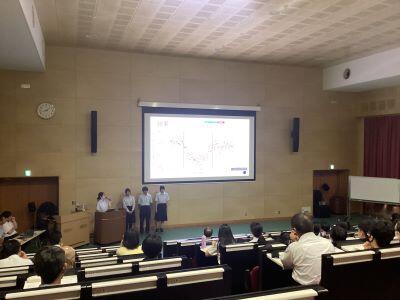

続いて行われたのが口頭発表です。これは、プログレス探究Bで7月から進めてきた共同研究の最終発表会にあたります。本校生徒2名とチェンライ校生徒3名の混成グループが、オンラインで話し合いながら進めてきた研究を、今回初めて対面で顔を合わせて発表しました。

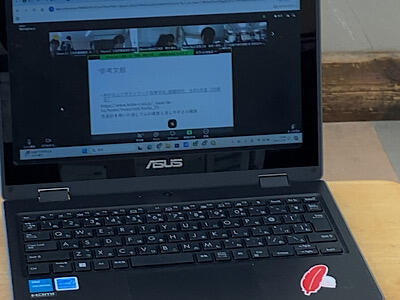

また、プログレス探究Bを選択していて今回の研修に参加しなかった本校の生徒も、日本からオンラインで参加し、現地の生徒と一緒に発表を行いました。

7つのグループすべての発表が終了した後、チェンライ校の教頭先生より、参加した生徒たちに修了証(Certification)が手渡されました。

左の写真は、日本からオンラインで発表に参加した生徒たちと祥雲館の教員です。

発表会終了後には、祥雲館の生徒だけで振り返りを行い、一人ずつ今回の研修を通して感じたことや学んだことを話しました。それぞれが多くの気づきと成長を得ていたことが伝わってきました。

左の写真は、2日間お世話になった学生寮です。

最後の1泊はバディの生徒の家庭でホームステイです。11時30分にホストファミリーのみなさんが学校まで迎えに来てくださり、生徒たちはそれぞれの家庭へ向かいました。これまでとはまた違った貴重な体験が始まります。

翌日の13時に、再び学校へ戻ってくる予定です。

いよいよ、研修も最終日を迎えます。

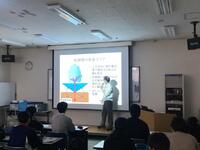

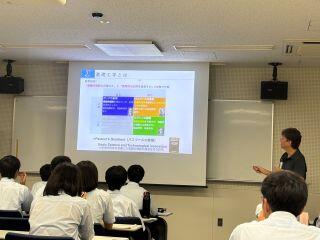

プログレス探究A 「数理の活用で未来を切り開こう」

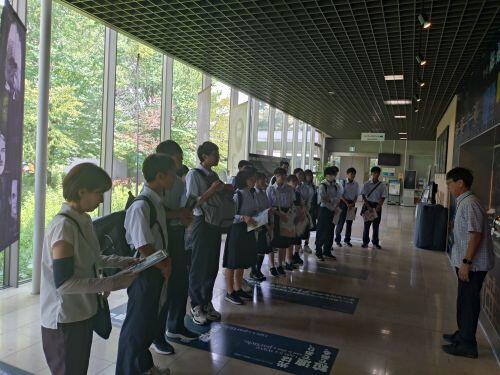

1月8日(木)にプログレス探究Aの授業で

関西学院大学に伺わせていただき、

理学部数理科学科教授の昌子浩登先生に

「数理の活用で未来を切り開こう」というテーマで

講義と実習をしていただきました。

数学といえば、問題を解いていくことも大切ですが

数学が私たちの生活とも密接にかかわっており、数学を「使う」ことで

様々なことができるということを教えていただきました。

授業のほとんどの時間が、

1人1台用意していただいたパソコンを使って

エクセルを使っての実習となりました。

乱数を使うことで、サイコロの出目のシミュレーションや

最近のゲームなどでよくある「ガチャ」を自分で作ってみるなど

非常に親しみやすい題材でした。

生徒たちは苦戦しながらも

学校の情報の授業で習ったエクセル技術を駆使しながら実習を進め、

最後にはダンジョンを進んでいくゲームを

エクセル内で作り上げていました。

数学を使うことで、様々なことを表現できることを

学ぶことができた大変貴重な経験となりました。

これから始まっていく探究活動にも活用していってほしいと思います。

関西学院大学の昌子先生、関西学院大学のスタッフの皆様

ありがとうございました!

SSHチェンライ海外研修3

1月8日(木)、SSHチェンライ海外研修の第3日目の様子を報告します。

左は学校からの朝日です。広々としていて本当に美しい学校です。右の写真は、全校集会への配信の準備をしているところです。祥雲生のみなさん、今朝のチェンライからの中継はいかがでしたか。チェンライ校の生徒たちも積極的に協力してくれました。また、本番が終われば、すぐにバディとおしゃべりし始めた祥雲生の姿がとても頼もしく思えました。

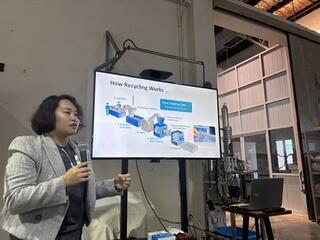

午前中は、チェンライにあるメーファルアン大学を訪問しました。

ここでは、「Why is Recycled Plastic Sustainable?」というテーマでワークショップが行われました。プラスチック問題に関する簡単な講義の後、リサイクルブラスチックでキーホルダーやストラップを作りました。もちろん全て英語でしたが、とても分かりやすく、リサイクルの重要性について楽しく学ぶことが出来ました。

昼食は、大学の食堂で食べました。バディに助けてもらいながら、みんな思い思いの食事を楽しみました。

これは、私の昼食です。事前学習でコスモス食品の中田さんから紹介していただいたカオソーイとチェンライ校のブック先生お勧めのスイカスムージーです。どちらもとても美味しくいただきました。

午後は、コスモス食品を訪問しました。

約1時間の移動中の車内で、祥雲生が「いっせいのせ」を流行らせたようで、車を降りた後の待ち時間にも、楽しそうに遊んでいました。

コスモス食品は、三田市に本社を置くフリーズドライ食品の会社です。本校は、プログレス探究Cをはじめ、さまざまな場面でお世話になっています。そのグループ会社がチェンライにあることに強いご縁を感じ、今回の訪問が実現しました。会社概要の説明の後、この工場で生産されている味噌汁やハーブティーの試飲をさせていただきました。また、代表生徒4名が工場内に入り、生産の現場を実際に見学しました。

一日の最後は、セントラルプラザという大型ショッピングモールで、2時間の自由時間を過ごしました。

バディの案内で夕食を食べたり、お土産を選んだりと、生徒も教員も大いに楽しむことができました。

右下の写真は、私たち教員の夕食です。チェンライ校の先生方おすすめのローカルフードをいただきました。

大学での学びや企業訪問、そして生徒同士の交流を通して、多くの刺激を受けた一日となりました。

SSHチェンライ海外研修2

1月7日(水)、SSHチェンライ海外研修の第2日目の様子を報告します。

朝6時にホテルを出発、8:10発のバンコク発チェンライ行きの国内線に搭乗しました。右下は、昨日から一晩お世話になったガイドさんとスワンナプーム空港で撮影した写真です。

約1時間半のフライトでチェンライ国際空港に到着しました。空港には、プリンセスチュラボーンサイエンスハイスクール・チェンライ校の先生、バディとなる生徒のみなさんが迎えにきてくださっていました。ジャスミンで作られたレイや軽食も用意されており、その温かなおもてなしに一同感激しました。

学校へ向かう途中、近くで開催されていたフラワーフェスティバルに立ち寄りました。

色とりどりの花や楽しいデコレーション、露店が並び、生徒たちはそれぞれのバディの案内で散策を楽しみました。最初は少しぎこちない様子も見られましたが、すぐに打ち解け、思い思いの場所へと散っていきました。なお、下の写真は、その間に撮影した引率教員2名のツーショットです。

昼前にチェンライ校に到着し、午後からいよいよ交流プログラムが始まりました。

まずは、本校訪問団によるプレゼンテーションです。約400名を超える生徒を前に、学校紹介、日本の食文化やアニメの紹介、けん玉や浴衣の体験を行いました。最後には、全員でソーラン節を踊り、大いに盛り上がりました。楽しんでもらえた様子が伝わり、本当にうれしく感じました。この時の写真は、後日改めて紹介します。

続いて、チェンライ校と祥雲館の教員による授業が行われました。

まずは、チェンライ校の生物の先生による「DNA Technology」の授業です。DNAの基礎知識に関するクイズの後、トマトやバナナからDNAを抽出する実験を行いました。

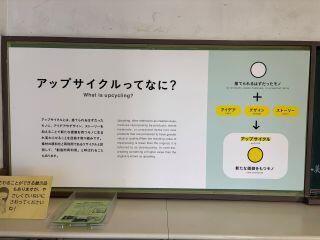

次に、三田祥雲館の教員による授業で、テーマは「What’s upcycling?」です。

教員になって以来初めて英語で授業を行い、実施する教員である私自身が、最も緊張していたのではないかと思います。それでも、クイズやアクティビティを取り入れたグループワークを、参加した生徒たちは楽しんでくれたようでした。アクティビティでは、科学部の生徒2名にも手伝ってもらい、コーヒーかすを使ったアップサイクルクレヨン作りに取り組みました。

夜には、Welcome Partyが開催されました。進行はすべてチェンライ校の生徒たちによるもので、優雅な伝統舞踊、キレッキレのK-popダンス、アイスブレイクのゲーム、そして最後は全員でのカラオケと、初日とは思えないほどの盛り上がりでした。

この日は、タイの先生方や生徒のみなさんの温かい歓迎と、私たちを受け入れてくださる姿勢に、何度も心を打たれる一日となりました。言葉や文化の違いを越えて、互いを理解しようとする気持ちが伝わり、引率教員としても大きな感動を覚えました。この出会いを大切にしながら、明日からの研修に臨んでいきたいと思います。

1月全校集会

令和8年1月8日(木)全校集会がありました。

12月に「タイ・日本サイエンスフェア」に参加した生徒による報告がありました。

SSHチェンライ(タイ)研修中の生徒とオンライン生中継インタビュー。日本からタイにいる生徒にリアルタイムで感想を聞きました。

校歌斉唱

学校長講話

表彰伝達

吹奏楽部

兵庫県アンサンブルコンテスト西阪神地区大会

金賞 2年市川さん、1年米良さん

、橋井さん

銀賞 2年小林さん、菱矢さん

、中西さん

、

1年中山さん、萩原さん

テニス部壮行会

全学年そろっての全校集会は、本日が最後です。

それぞれが立てた目標に向かって進んでいきましょう!

SSHチェンライ海外研修1

1月6日(火)から11日(日)までの6日間、2年次生11名が参加し、SSHチェンライ海外研修を実施しています。

本校は2年前に、タイのプリンセス・チュラボーン・サイエンス・ハイスクール・チェンライ校(PCSHSCR)と提携し、オンラインでの共同研究を継続してきました。

これまで両校のつながりはオンラインが中心でしたが、今回、ついに現地を訪問し、直接顔を合わせて交流できる貴重な機会を迎えました。初めての現地訪問となる今回の研修旅行に、引率する教員のほうが、むしろ期待と緊張の入り混じった気持ちでこの日を迎えています。

本日は、そのSSHチェンライ海外研修の第一日目の様子を報告します。

8時30分、関西国際空港に集合し、11:00発のフライトでチェンライへ向けて出発しました。

いよいよSSHチェンライ海外研修が始まります。

15:10バンコク到着(日本時間は17:10)。気温は30℃です。

空港から、迎えのバスでバンコク市内のホテルへ向かいました。今日は、バンコクで1泊です。

途中、コンビニエンスストアに立ち寄り、生徒たちは初めてのバーツでの買い物を楽しみました。

ホテルに到着すると、その想像以上の豪華さに驚く様子も見られました。

ホテルのレストランでの夕食はパッタイをはじめとするタイ料理で、ほとんどの生徒がおいしく食べていましたが、中には味に慣れず苦戦する生徒もいました。

食後には、翌日の予定について簡単な打ち合わせを行いました。翌日はチェンライ校を訪問し、日本の文化紹介などを行う予定です。朝は6時にホテルを出発するため、初日は早めに休むことにしました。

園芸入門日記2025 12月17日

園芸入門年末スペシャル⑤(5回分もためていたなんて・・・。反省)

12月17日は、3年生にとって最後の園芸入門の授業でした。

天気予報はあいにくの雨で作業ができるか心配しましたが、小雨のうちになんとか、畑に残っていた白菜、ダイコン、カブをすべて収穫することができました。

後半は、これまで農作業を指導してくださった講師の先生方へ、お礼の手紙を書き、一人ひとりが感謝の気持ちを込めて手渡しました。

園芸入門の授業は、作業を行うだけでなく、食の大切さや自然の恵み、そして人に支えられて学ぶことの意味を実感する貴重な時間でした。

ご指導いただいた講師の先生方に、心より感謝申し上げます。

園芸入門日記2025 12月3日

園芸入門年末スペシャル④

12月3日は、収穫祭として鍋パーティーを行いました。

畑で収穫したばかりのダイコン、ネギ、白菜、春菊に、みんなが持ち寄った肉団子や豆腐などの具材を加え、最高にぜいたくな鍋が完成しました。

また、まだ残っていたサツマイモや、校内で栽培していたシイタケは炭火で焼いて味わいました。

自分たちで育てた食材を囲み、心も体も温まる時間となり、みんな大満足の一日でした。

園芸入門日記2025 11月26日

園芸入門年末スペシャル③(もう、このくだり、いらないかな・・・)。

11月26日は、大掃除を行いました。

農作業の道具を保管している農業倉庫の中の物をすべて外に出し、棚や床を丁寧に掃除しました。

あわせて、今年一年大活躍した耕うん機の洗車も行いました。

土や汚れを落としながら、道具への感謝の気持ちを込めて手入れをしました。

最後に、道具を一つ一つ確認しながら整理し、きれいになった倉庫へ戻しました。

生徒たちは掃除にも嫌がる様子を見せず、最後まで積極的に作業に取り組んでいました。

園芸入門日記2025 11月19日

園芸入門年末スペシャル➁(さぼってただけですが・・・)。

11月19日は、前回に引き続き、夏野菜を植えていた畑の整備を行いました。

畑の周囲に排水用の溝を掘り、土が次の季節に向けてしっかりと力を蓄えられるよう整えました。

また、冬野菜の手入れと収穫も行い、立派に育ったダイコンとカブを収穫しました。

自分たちの手で育てた野菜を収穫する喜びを、改めて実感する時間となりました。

園芸入門日記2025 11月12日

年末になってしまいましたが、園芸入門年末スペシャルとして、11月12日から12月17日までを一気に振り返ります(ただ、さぼっていただけですが、すみません・・・)。

11月12日は、焼き芋パーティーを行いました。

火起こしには、タオル工場で出た綿ぼこりをアップサイクルした着火剤を使用。少し苦戦しましたが、無事に火がつき、おイモはトロトロに焼き上がりました。

焼き上がりを待つ間、夏野菜を育てていた畑を整備しました。

一年の実りに感謝しながら土を整え、「来年の夏もまた豊作になりますように」と願いを込めて作業をしました。

生徒が持ってきたマシュマロで焼きマシュマロも楽しみ、畑には笑顔が広がりました。

自然の中で工夫し、楽しむ生徒たちの姿に、「生きる力」を感じた一日でした。

12月全校集会

令和7年12月24日(水)全校集会がありました。

校歌斉唱

学校長講話

表彰伝達

感謝状(兵庫県警より詐欺被害の拡大防止) 1年松島さん

サッカー部 丹有地区高等学校サッカー新人大会 優勝

陸上競技部 県高校駅伝丹有地区予選会

女子総合1位

男子総合3位

女子第1区区間賞1位 1年今西さん

女子第4区区間賞1位 2年水谷さん

女子第5区区間賞1位 2年堀さん

男子第5区区間賞1位 3年河南さん

男子第2区区間賞2位 1年丸山さん

女子第2区区間賞3位 2年楠さん

男子第7区区間賞3位 1年畠中さん

剣道部 丹有地区高等学校新人剣道大会

女子団体優勝

男子団体3位

女子個人優勝 2年宮川さん

女子個人準優勝 2年山本さん

女子個人3位 2年白根さん

女子個人3位 1年富田さん

剣道部 兵庫県高等学校新人剣道大会

女子団体5位

優秀選手 1年富田さん

バスケットボール部 丹有地区高校新人バスケットボール大会

男子の部2部1位

科学部 県高校文化祭自然科学部門発表会

優秀賞・ポスター賞 2年樋口さん

ポスター賞 2年八亀さん

科学部 The 30th Microoptics Cnference(MOC3035)

excellence award 3年古市さん

3年丸岡さん

3年山本さん

生徒指導部長講話

有意義な冬季休業を過ごしてください。

ハニーFM「放課後ラジオ(12月)」の収録に行ってきました

ハニーFM「放課後ラジオ」の収録に行ってきました。

今回は、SS探究Ⅱで「外国人観光客に日本のマナーをどのように伝えるか」というテーマに取り組んでいる2年次生2名が出演しました。探究を始めたきっかけや有馬温泉で外国人観光客にインタビューを実施したことなどについて,いきいきと語ってくれました。また今後取り組んでいきたい活動についても紹介してくれました。

彼女たちの主体性と行動力がよく伝わる、大変興味深い回となっています。ぜひお聴きください。詳しくは、ハニーFMのホームページhttps://fm822.com/archives/category/podcast/hokago

をご覧ください。

Thailand-Japan Student Science Fair 2025 (TJ SSF2025) ④

Thailand-Japan Student Science Fair 2025 (TJ SSF2025)、12月19日(金)最終日です。

日中は、Scientific excursions とその振返りの会がありました。The electricity Generating Authority of Thailand(EGAT) など3つのコースに分かれて、様々な学習を行いました。その後、全員がホールに集まり、学びを共有しました。祥雲館の2人ともタイの生徒と楽しそうに話しているのが頼もしかったです。

夜には盛大なFarewell partyが開催されました。祥雲館の生徒は、着物に袴、祭りのハッピで参加しました。

会場では、タイのムエタイや伝統舞踊など、迫力と美しさにあふれた素晴らしいステージが次々と披露されました。

これらすべてを主催校の高校生が運営していると知り、その表現力と実行力に大きな驚きと感動を覚えました。

参加校それぞれに、記念の盾が手渡され、最後は全員で記念撮影を行い、笑顔あふれる最高の雰囲気で会は幕を閉じました。

この数日間の交流は、生徒たちにとっても教員にとっても非常に有意義で、学びと刺激に満ちた素晴らしい経験となりました。心のこもった温かいおもてなしと、貴重な機会を用意してくださったタイの皆さまに、心より感謝申し上げます。

最期に参加生徒の感想です。

Akito 最初は上手くいかないことばっかで、バディや向こうの学校の生徒とのコミュニケーションに苦戦しました。けれども、聞き取りやすいように喋ってくれたりしたので、時間が経つにつれて、聞き取れるようになり、英語でのコミュニケーションが上手になった気がします。また、サイエンスについては他の高校生より圧倒的な知識不足だったため、生物以外の知識もしっかりと身につけたいと思いました。

Koyuki もともととても苦手だった英語を使い、今回このTJ-SSFでタイの方々と多くの人々の学習と交流、貴重な体験をしました。そして、ただ経験になっただけでなく、科学についてより多くの人と英語を使い交流し、知識を付けていくことを楽しみたいと感じました。

Thailand-Japan Student Science Fair 2025 (TJ SSF2025) ③

Thailand-Japan Student Science Fair 2025 (TJ SSF2025)、3日目、12月18日(木)の内容をお知らせします。

午前中は、oral presentation(口頭発表)でした。

高校の教室で、大学の先生と約20人の聴衆の前に立ち、研究発表を行いました。

祥雲館の生徒2人は、前日のポスターセッションでの経験もあり、堂々と英語で発表することができました。アドバイザーの大学教授からは有意義な助言をいただき、発表の最後には、参加証明書とマスコットキャラクターである象のぬいぐるみが手渡されました。

午後はScience activity。参加者全員が一つの会場に集まり、与えられた課題について、グループで90分間じっくり話し合うワークショップが行われました。

夜は、Night Marketが開かれました。校庭には、タイ料理やスナック、お土産など、さまざまな屋台が並び、生徒たちはそれぞれに自由な時間を楽しんでいました。

今回のイベントを通して、生徒たちは英語で自分の研究を伝えるだけでなく、他校の参加者と議論し、考えを深める貴重な経験をすることができました。発表や活動を重ねる中で、自信をもって行動する姿や、積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿に、大きな成長を感じました。

このような素晴らしい学びの場を準備し、温かく迎えてくださったタイの皆さまに心より感謝申し上げます。今回の経験は、生徒たちにとって忘れられない思い出であると同時に、これからの学びにつながる大切な一歩になったと思います。

19日(金)は、Scientific escursion に参加し、夜のFarewell party後、帰国します。

Thailand-Japan Student Science Fair 2025 (TJ SSF2025) ②

Thailand-Japan Student Science Fair 2025 (TJ SSF2025)、2日目、12月17日(水)の内容をお知らせします。

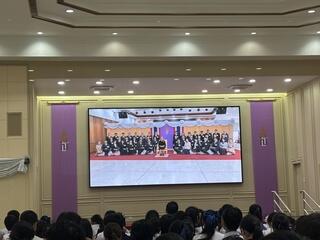

午前中は、Opening Ceremony。王女様が参列されるので、全員正装です。朝早くから集まり、入念にリハーサルを行い、9時からの本番にのぞみました。

左の写真は、別室で王女様と記念写真を撮影しているところを全体会の会場で見ているところです。この中に塚本校長先生もおられます。終了後は、参加者全員で列をつくってお見送りしました。

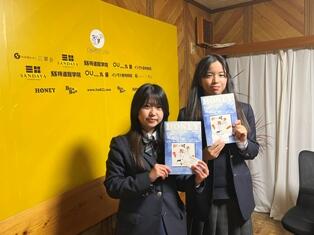

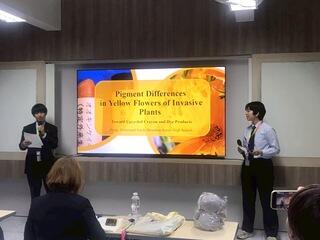

午後、いよいよポスターセッションです。タイの38校、日本の37校から高校生が集まり、合計176本の研究発表が行われました。本校からは、科学部生物班の研究「Pigment Differnces in Yellow Flowers of Invasive Plants: Toward Upcycled Crayon and Dye Products」を発表します。英語があまり得意でない2人ですが、一生懸命練習してきましました。提携校であるチェンライ校の先生も応援に来てくださいました(左下の写真)。

1時間のコアタイムの間に何度も発表するうちに、英語の発表にも慣れました。質疑にもなんとか対応できました。

夜はWelcome reception。ホストであるPathum Thani校の生徒たちが、クイズやダンスなど趣向を凝らして歓迎してくれました。

To be continued

Thailand-Japan Student Science Fair 2025 (TJ SSF2025) ①

科学部生物班の2年次生2名が、Thailand-Japan Student Science Fair 2025 (TJ SSF2025) に参加しています。Thailand-Japan Student Science Fair(TJ-SSF)とは、タイのプリンセスチュラポーンサイエンスハイスクール(PCSHS)が主催し、日本の高専(高等専門学校)やSSH(スーパーサイエンスハイスクール)の生徒が参加する、日タイの理系高校生による科学交流イベントです。物理、化学、生物、コンピュータサイエンスなどの分野で研究発表を行い、文化交流やフィールドワークを通じて国際的な視野と科学への探求心を育むことを目的としています。

12月15日(月)の真夜中に関空を発ち、16日(月)の早朝にバンコクに着きました。会場校に行くまでに少し時間があったので、アユタヤを観光しました。日本とは全く違うお寺の雰囲気に驚きました。象にも乗れて感動!!

会場であるPathum Thani校に到着。学校の広さにびっくり!!構内に学生寮もあって、生徒はその寮に泊まります。

まずは、「Local wisdom」というタイの文化を紹介する歓迎イベントがありました。ダンスや音楽の他、モノづくりやスナックを食べることのできるコーナーなど、盛りだくさんの内容を楽しみました。

to be continued

【祥雲SSHシンポジウム】祥雲星空教室スペシャル 宇宙への挑戦

12月13日(土)に

三田市子ども未来育成課「こうみん未来塾」と共催で

祥雲SSHシンポジウムを実施しました。

本校で毎年2回開催しているイベントで、

今回は「祥雲星空教室スペシャル~宇宙への挑戦~」というタイトルで

天文学についてのシンポジウムでした。

小学生から大人まで、計150名以上が集まり、宇宙に関する様々な話題を楽しみました!

シンポジウムの前半は様々な団体の研究発表でした。

まずはじめは、こうみん未来塾探究コース「天文・宇宙」クラスで活動した

小学生3名が自分が取り組んだことを発表しました。

自分が興味を持ったことをや調べたことを堂々と発表していて、

内容も興味深いものでした。

続いては、本校科学部天文班が

「トランジット法による系外惑星の検出」という題目で研究発表を行いました。

惑星が恒星の前を通り過ぎる際に、恒星の光が惑星に隠されてわずかに減光する

「トランジット」という現象を利用して、系外惑星を検出するという内容で、

今年の総合文化祭自然科学部門地学分野で優秀賞を受賞しました。

こちらも堂々とした発表がとても印象的でした。

そして、3番目は関西学院大学理学部物理・宇宙学科の研究室紹介として、

関学の大学生が自身が研究している超小型衛星VERTECSについて

発表しました。

生徒から「 自分たちが作ったものが宇宙に飛んでいくことにとてもロマンを感じた」という感想もあり

とてもわくわくする、大学で研究するのが楽しみになるような発表でした。

シンポジウムの後半は基調講演として

明石市立天文科学館館長の井上毅先生による「天文学入門~人生を楽しくする天文学~」という題目で

公演をしていただきました。

動画や1円玉を使いながら天体や宇宙のスケールをわかりやすく説明してくださり、

宇宙の広大さを改めて実感しました。

また、先生ご自身がオーストラリアまで行って観測した「皆既日食」についても紹介してくださり、

「人生の中で忘れることのできない数秒間」を様々な思いでとともに、柔らかい語り口でお話ししてくださったのが

とても印象的でした。

今後、世界で起こる皆既日食スケジュールも紹介してくださったので、

興味を持った人はぜひ見に行ってほしいなと思います。

シンポジウムの後半は

校内での天体観測と関学の天体ドーム見学の予定でしたが、

あいにくの曇りで校内での天体観測は中止となり、

本校天文班による天文クイズと、

天体ドームの施設見学のみとなりました。

しかし、関学では物理・宇宙学科 松浦研究室の

松浦周二教授ご本人が研究紹介をしてくださり、大変貴重な機会となりました。

全体を通して、子どもから大人まで宇宙について学べる大変充実した会となりました。

今回のシンポジウムでご協力いただいた方々、参加していただいた方々、

本当にありがとうございました。

このイベントは毎年開催しておりますので、

来年こそは、三田祥雲館高校で一緒に天体観測を楽しみましょう!!

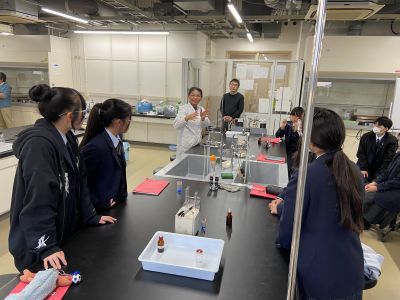

【サイエンス探究基礎】科学特別講義「極低温の世界について」

12月16日(火) 7限「サイエンス探究基礎」で

大阪大学基礎工学部電子物理科学科物性物理学コースの

井澤公一先生をお招きして、

「極低温の世界 電子が織りなす不思議な量子現象」と題して

特別講義をしていただきました。

常温の物質の基本的な性質は高校の理科でも学びますが、

極低温の世界では、身の回りにある物質も

普段見られない不思議なふるまいをします。

リニアモーターカーに使われる「超電導」もその一つです。

今回の講義では、超電導をはじめとする極低温の世界について

丁寧に説明していただくとともに、

液体窒素を使って極低温の状態をつくりだし、

様々な演示実験を行っていただきました。

生徒たちも、普段の授業の中では見ることのできない

様々な現象を見て、物性科学についての興味関心が高まっている様子でした。

今日学んだことを、今後の探究活動や進路選択に活かしていってほしいと思います。

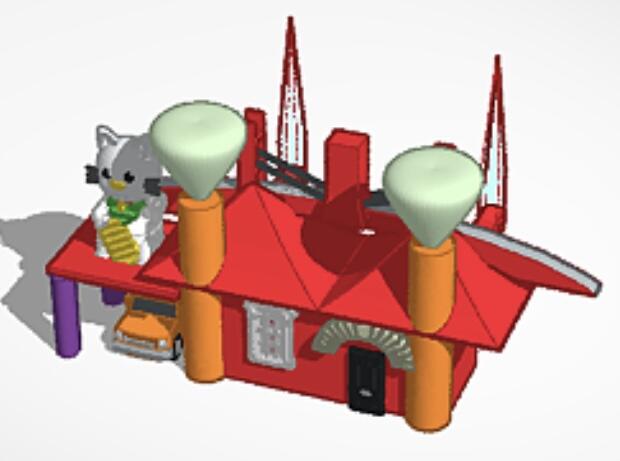

【プログレス探究A】第3回 ITチャレンジ(3Dプリンタによる作品展示)

12月10日(水)に【プログレス探究A】のITチャレンジの第3回を行いました!

【活動の概要】

今回のITチャレンジでは、第1回・第2回で制作した3Dプリンタ作品を展示しました。

生徒がTinkercadで設計した建物やオブジェを並べ、

下に海や大地などを印刷したカラーベースを敷いて配置することで、

全体を「祥雲カオスシティ」として表現しました。

この活動は、本校で行われている祥雲STREAMプログラムの一環です。

これまでの活動ではロボットやテクノロジーの要素が中心でしたが、今回は特に“アート”としての感覚が強く表れ、技術を超えて「表現」としての3D造形を味わうことができました。

【これまでの取り組み】

第1回では、サンプルデータのモアイを加工して「マイモアイ」を制作しました。

形を変えたり、くり抜いたり、帽子を付けたりと、同じデータでもまったく違う作品に仕上がりました。

第2回では、自分の名前を刻んだオリジナル建物をテーマに設計を行いました。

操作にも慣れ、発想を形にできるようになり、

作品に自分の個性や思いを込める生徒も多く見られました。

【今回の展示】

第3回では、それまでに制作したモアイや建物を並べて「祥雲カオスシティ」をつくりました。

個性豊かな作品が集まり、全体として不思議な調和が生まれ、

まさに“カオス”という言葉がぴったりの展示となりました。

【生徒の声】

「みんなの作品が並ぶと、本当に“カオス”で良きだった。」

「モアイと建物が一

「色や形がバラバラなのに、集まると不思議とまとまって見えた。」

「他の人の発想がすごくて、次はもっと工夫してみたいと思った。」

【終えて】

今回は定期考査前の期間と重なり、制作時間が十分に確保できませんでしたが、

生徒たちと相談し、第4回のITチャレンジを開催することに決定しました。

次回はこれまでの学びを生かし、

それぞれが“集大成”となる作品を制作して、

より自由で、より“カオス”な世界を完成させる予定です。

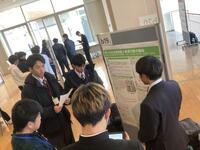

【探究】高校生・私の研究発表会/兵庫県生物学会研究発表会@神戸大学に参加しました

11月30日(日)に神戸大学で行われた

「兵庫県生物学会2025研究発表会」

「高校生・私の科学研究発表会2025」に

本校の2年次生の探究班5班がポスター発表で参加しました。

東京や中四国など遠方からの参加もあり、

多くの生徒が集まっての活気のある発表会となりました。

<反発係数と経過日数の関係>

<ARマーカーとドローンで道案内しよう>

<タンパク質は紙を強くするのか>

<カワニナが好む生息場所の材質>

<土壌生物と里山の環境の相関関係を調べる>

どの班もこれまでの成果を存分に発揮し、頑張って発表をしていました。

他校の生徒や大学の先生からご指摘やアドバイスをいただき、

その場ですぐに今後の研究の進め方について考えている班もありました。

聴衆側としても、

他校の口頭発表やポスター発表を聞くことで、いい刺激をたくさんもらえたことと思います。

これから探究活動のまとめに入っていく生徒たちにとって

大変貴重な機会となりました。

運営していただいた神戸大学サイエンスショップ及び兵庫県生物学会の皆さん、

大変お世話になりました!!

KOBE!!

クリスマスの飾りつけ(図書委員会)

今年も図書室の中はクリスマス仕様になりました。

この時期しか読むことのできないかわいい絵本を展示しています。ぜひ、手に取って読んでみてね。

クリスマスの本、図書委員のおすすめ本、先生のおすすめ本コーナーなど!

年末年始に本を読みませんか?

【探究】関西学院大学SCI-TECH RESEARCH FORUM(サイテック・リサーチフォーラム)に参加しました!

【SCI-TECH RESEARCH FORUM(サイテック・リサーチフォーラム)に参加しました】

【イベントの概要】

11月29日(土)に関西学院大学主催の「SCI-TECH RESEARCH FORUM(サイテック・リサーチフォーラム)」に参加しました。

このフォーラムは、全国の高校生が自らの探究活動の成果を発表し、他校の生徒や大学の先生方と意見交換を行うオンラインイベントです。

研究の進め方やテーマの多様さに触れ、互いに刺激を受けながら学び合う貴重な機会となりました。

【事前準備】

今回は事前に研究発表動画を作成して提出する形式でした。

どの班も撮影や編集に苦戦しながらも、「どうすれば自分たちの研究をわかりやすく伝えられるか」を考え、工夫を重ねていました。

中には下校時刻ぎりぎりまで教室に残って撮影や編集を行う班もあり、勉強や部活動と両立しながら、班員同士で声をかけ合い最後まで粘り強く取り組みました。

【当日の様子】

当日はZoomを用いて実施され、次のような流れで進みました。

① 開会式・説明

② 各班による研究内容の紹介

③ グループごとの質疑応答・ディスカッション

④ 閉会・まとめ

インフルエンザの流行により欠席者が多い中でも、それぞれが工夫して発表をやり遂げました。

他校のレベルの高い発表に刺激を受け、「もっとこうしたい」と感じた生徒も多くいました。

一方で、自ら質問をしたり意見を述べたりと、積極的な姿勢が多く見られ、活気のある交流の時間となりました。

発表後の感想では、

「思った以上に鋭い指摘がたくさん来て焦った」

「自分の研究に矛盾点があることに気づいた」

といった声も聞かれました。

祥雲館の生徒はほとんどの生徒が外部発表に出場します。

自分たちの研究を見直すきっかけになり、次のステップに向けて課題を明確にする機会にもなっています。

【終えて】

発表を終えた生徒たちは、達成感とともに新たな課題も感じていたようです。

「伝え方をもっと工夫したかった」「他校の発表を参考に次へつなげたい」などの声も聞かれ、今後の探究活動への意欲が高まっていました。

今回の経験を通して、研究に対する視野が広がり、仲間と協力する大切さを改めて実感したようです。

祥雲館の探究についてもっと詳しく知りたい方はこちらもどうぞ

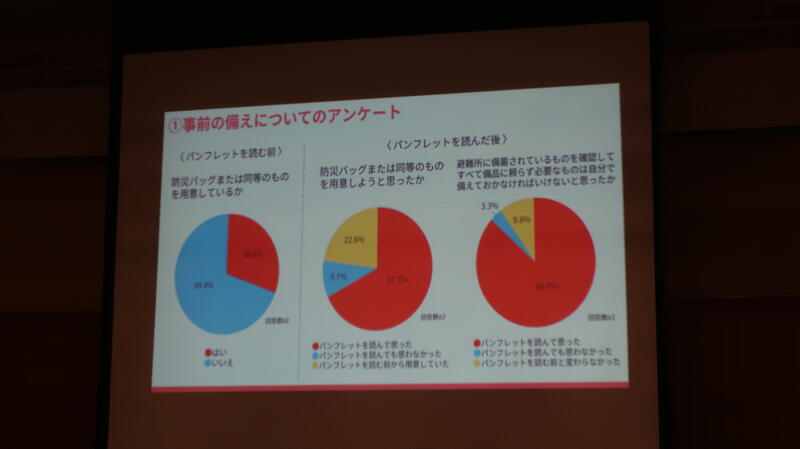

【人権さんだ】課題研究の成果を掲載していただきました

22回生、人文社会D講座の課題研究

「女性と子どもの避難所作り」をテーマにした班の

作成したパンフレットが

12月号の人権啓発誌「人権さんだ」に掲載されました。

本校生の課題研究がこのような形で

三田市の皆様に届くこと,

大変うれしく思います。

「人権さんだ」PDFデータ(3ページに掲載されています。)

https://www.city.sanda.lg.jp/material/files/group/27/202512jinkensanda.pdf

しおりプレゼント!(図書委員会)

年末年始に本を読みませんか今なら冬休み明けまで本を借りることができます。

今年度も本を借りた人に図書委員作成のしおり

をプレゼントします

(※なくなり次第終了します。)

図書室でお待ちしています

「社会課題に目をむける」プロジェクト発表会(SS探究Ⅰ)

11月19日(水)3、4時間目

1年次生の「社会課題に目をむける」プロジェクト発表会が開催されました!

事前に行われた各分野別の発表会で選ばれた代表班2班が取り組んだ成果を披露します。

分野A エネルギーをみんなにそしてクリーンに

分野B 産業と技術革新の基盤をつくろう

分野C 住み続けられるまちづくりを

分野D つくる責任つかう責任

分野E 気候変動に具体的な対策を

分野F 陸の豊かさも守ろう

発表後の質疑応答も活発に行われ、有意義な発表会となりました。

ハニーFM「放課後ラジオ(11月)」の収録に行ってきました

ハニーFM「放課後ラジオ」の収録に行ってきました。

今回は、プログレス探究Aを選択している1年次生2名が出演し、日頃の学びについて紹介してくれました。

授業の特色や校外での探究活動、農業チャレンジなど、実際の体験を交えた話はどれも聞き応えがあり、プログレス探究Aの魅力が伝わる内容となっています。

本校独自の探究的な学びを知っていただける大変興味深い回になっております。ぜひお聴きください。

詳しくは、ハニーFMのホームページ(https://fm822.com/archives/category/podcast/hokago)をご覧ください。

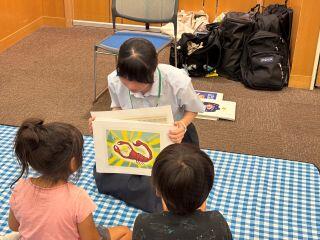

ふれあい育児体験(1年次)

1年次の「家庭基礎」で、

11月6日(木)に北摂中央幼稚園の年長組さんと

11月13日(木)に北摂学園幼稚園の年長組さんと

11月20日(木)に北摂中央幼稚園の年中組さんと交流しました。

「かわいいな~」高校生の顔が緩みます。

顔合わせした後、それぞれペアになり、遊びに行きます!

楽しいひとときはあっという間でした。

プログレス探究A 里山workshop

11月22日(土)にプログレス探究Aの授業で

里山workshopを実施しました。

午前中は、人と自然の博物館の橋本先生から

里山に関することや、山に入る上での心構えや注意事項などについて

講義をしていただきました。

現在の日本では、人の手が入っていない「放置林」が増加しており、

それによって、生物多様性の減少を始めとする様々な問題が

引き起こされることを知り、校内に里山がある祥雲生にとって

とても身近な問題として感じたのではないかと思います。

加えて、里山保全体験をするにあたっての注意事項や道具の使い方を学び、

万全の準備を整えて、午後からは里山に突入しました。

今回の実習地は、博物館から歩いて行ける「ブイブイの森」です。

現地での実習では三田市で里山保全や環境学習の支援を行っている

ブイブイの森クラブの皆さんにもご指導いただきました。

念入りに準備体操を行い、その後は班に分かれて木の伐採に取り組みました。

木が生えすぎてしまうと、地面に届く光が少なくなってしまい、

生態系のバランスが崩れてしまいます。

それを防ぐために適度に木を伐採し、整理していくことで、

里山の環境が整えられていきます。

腰にノコギリと剪定バサミを装備した生徒たちは、

先生方のご指導のもと、一心不乱に木を切っていきました。

体力的にもハードな作業だったと思いますが、

ノコギリで木が切れた瞬間や、倒した木を上手く整理できた際は

生徒たちは達成感に溢れた清々しい顔になっていました。

思わぬ戦利品(かっこいい木の棒)を手に入れた生徒もいたようで、

ご満悦で帰路についていました。

今回の実習を通して、里山保全の重要さや難しさを

体感しながら学ぶことができたと思います。

この経験をきっかけに、自分たち高校生にはどんなことができるのか、

考えていってほしいと思います。

人と自然の博物館の橋本先生、

ブイブイの森クラブの皆さん、ありがとうございました!

【3年次選択科目 演奏研究】和楽器演習を行いました

3年次の選択科目「演奏研究」では、現在和楽器演習を行っています

特別非常勤講師の浦口先生にお越しいただき、計10回の授業をご指導いただいています。

楽器の扱い方から演奏のことまで教えていただき、今は三味線とお琴の合奏に取り組んでいます!

ふたつの楽器の音が重なると、なんとも雅な響きが生まれ、心地良い気分になりますね

演奏後には「おお~」という声も。

より複雑な奏法にも挑戦しており、演奏にも熱が入ります。

生徒たちにとって和楽器や日本音楽はあまり身近な存在ではないかもしれませんが、自分の手で和楽器を演奏し、音色や奏法を工夫することで楽しさや奥深さを感じてもらえたら嬉しいです

【サイエンス探究基礎】関西学院大学 理工学部 研究室訪問

毎週火曜日の7校時目に実施している

2年次理系対象の授業「サイエンス探究基礎」の授業の一環で

目の前にある関西学院大学の理系学部研究室を訪問し、見学をさせていただきました。

今回は、4班に分かれ

「理学部」「工学部」「生命環境学部」「建築学部」に

それぞれ訪問し、研究の内容や授業の説明, 研究室の雰囲気などを

丁寧に説明していただけました。

生徒たちも、普段見ることのできない研究設備や実験の様子を見ることができ,

大学で学ぶイメージが膨らんだことと思います。

今日の経験を自身の探究活動や進路選択に活かしていきましょう。

お忙しい中お時間を作っていただいた大学の先生方や学生の皆さん、

本当にありがとうございました!

アカペラコンサート(芸術鑑賞会)

11月14日(金)午後、体育館にて芸術鑑賞会がありました。

今年度は音楽チキンガーリックステーキ「アカペラコンサート」

です

生徒もアカペラを体験しました!

楽しいひとときをありがとうございました!

【SS探究Ⅱ】地域課題解決に取り組む高校生サミット に参加しました

11月15日(土)に尼崎小田高校で開催された「令和7年度 地域課題解決に取り組む高校生サミット~兵庫から日本を考える~」に、本校2年次生が参加しました。

様々な地域課題に取り組む高校生が兵庫県内以外からも広く集まっており、専門家の方々も多数ご来校されての発表・情報交換会となりました。

ポスター発表では、多くの方にコメントやアドバイスをいただきながら、研究成果を発表しました。また、他校のポスター発表も見学させていただきました。同じ分野の研究をしている発表はもとより、他分野の発表の中にも、自分たちの研究に取り入れられそうなアイデアがたくさん見られたようです。

午後からは、「海と山のつながりを考える」というテーマに沿って、里山や里海との関わり方を考えながらの街づくりについて、ディスカッションを行いました。初対面の他校生とのグループディスカッションは、最初こそぎこちなさがありましたが、互いに知識やアイデアを出し合ううちに徐々に議論が進み、いつの間にか自然と作業を分担しながらまとめや発表まで行いました。

新しく見えたものを、今後の探究につなげていきましょう。

関係者のみなさま、貴重な一日をありがとうございました。

ODA!!

【探究Ⅱ】関西学院大学リサーチ・フェアに参加しました

11月15日に関西学院大学、神戸三田キャンパスにて

総合政策学部主催の「リサーチ・フェア」が開催されました。

これは毎年、本校生が参加させていただく発表会で、

ここまでの課題研究の成果や展望をお聞きただき様々な

アイデアを持ち帰る機会となっています。

関西学院大学の先生方や学生、院生のみなさんによる質問や

他校の高校生の発表を聞き、刺激をいただきました。

「スライドをもっとわかりやすくすればよかった…」

「基本情報の説明が足りなかった…」

など反省がある一方で

「面白い研究があった!」「(他校の)英語でのプレゼンにびっくりした!」

と新たな発見もあったようです。

探究Ⅱはもう少し続きます。

さらにブラッシュアップした内容にするため、引き続き頑張りましょう。

園芸入門日記2025 11月5日

今日は、上野ヶ原特別支援学校の生徒さんと一緒にサツマイモのイモ掘りを行いました。1か月前にも交流していたこともあり、再会するとすぐに声をかけ合い、和やかな雰囲気で作業が進みました。本校の生徒は先週、イモの掘り方を学び、ツルを取り払う準備もしていたため、スムーズに収穫できました。大きなサツマイモが出てくるたびに、一緒に喜ぶ姿が印象的でした。

特別支援学校の生徒さんが帰った後は、来週の焼きイモパーティーに向けてかまど作りを実施。廃瓦を再利用して組み立て、収穫した芋は甘みを引き出すために天日干しにしました。うまく焼けるかどうか、来週が楽しみです!

文系課題研究、校外にも発展

今週末に行われた2つのイベントに本校生が参加しました。

11月8日(土)

防災キッズ~親子で防災体験やってみよう!!~

主催:Ethical×Sanda様

昨年度から「女性と子どものための避難所設営」をテーマに

探究活動を行っている3年生のチームと、今年度「ペット防災」

をテーマにしている2年生のチームが参加しました。

3年生は主催団体さんの講演会に昨年から参加しており、

今回はまとめの発表を行いました。

2年生は先輩の発表を聞きつつ、自分たちの研究のために

突撃インタビューを行いました。

地域の皆さんに暖かい言葉をかけていただきました!

11月9日(日)

ユリッキー祭り

主催:ゆりのき台地域活動協議会様

地域のイベントにて

2年生の「教育現場の公共衛生」をテーマにした班と

「絵本を通じた親子の関わり」をテーマにした班が

それぞれブースを出しました。

小学生や地域の皆さんに、自分たちの研究を体験していただき、

貴重な経験を積むことができました。

性の多様性を知る~自分らしく生きるとは~(人権教育講演会)

11月5日(水)2時間目に人権教育講演会がありました。

講師に大久保暁氏(暁project代表)をお招きし。「性の多様性を知る~自分らしく生きるとは~」と題して講演していただきました。

生徒感想

・「みんな違ってみんないい」という言葉は素敵な言葉だなと改めて思いました。世界中の人全員がこのような素敵な考えを持つことが当たり前になる社会が早く実現してほしい。

・自分らしく生きることについて考えるきっかけになったと思います。「普通」という言葉を使ってしまっていたけれど。それにより傷ついてしまう人がいると知ったので、みんながそれぞれ違うということを大切にしようと感じました。

・LGBTQの人が約10人に1人の割合でいると知り、想像していたよりも多く身近なことだと感じました。今回の講演で、人権はみんなにあり、人それぞれの自分らしさを大切にすることが重要だと思いました。みんながお互いを尊重できるような社会になったらいいなと思います。

園芸入門日記2025 10月29日

今回は、次週に予定している上野ヶ原特別支援学校とのイモ掘り交流に向けて、畑の準備を行いました。

まずはサツマイモの試し掘り。土の中から立派に育ったイモが顔を出し、思わず歓声が上がりました!

その後、来週の本格的なイモ掘りに備えて、イモのツルを丁寧に刈り取りました。

また、同時に春菊やダイコン、カブの収穫も行いました。どの野菜も元気に育っており、秋の実りをしっかり感じる一日となりました。

来週の交流会では、上野ヶ原特別支援学校のみなさんと一緒に楽しいイモ掘りができるよう、準備万端です!

園芸入門日記2025 10月15日

今日は、畑でネギの植えかえ作業を行いました。1か月ほど前にまいた種から育てたネギの苗を、畝に掘った溝に丁寧に植えかえました。これから成長に合わせて少しずつ土をかぶせ、白くて立派なネギに育てていく予定です。

また、同じ日にジャガイモの種イモも植えました。寒くなる前にしっかり根を張って、春には収穫できるよう大切に育てていきます。これからの成長が楽しみです。

最後に、ダイコンやカブの間引きをし、その間引き菜を放課後に生徒や職員に配りました。

第2回オープンハイスクール

11月1日(土)第2回オープンハイスクールがありました。

良い天気にめぐまれ、たくさんの中学生、保護者の方々に参加していただき、ありがとうございました。

説明会の様子

校内授業見学

放課後は希望者を対象に、部活動見学、SSH体験プログラム、探究活動・国際交流展示、個別相談がありました。

少しでも三田祥雲館に興味を持っていただければと思います!

【SS探究Ⅱ】高大連携課題研究合同発表会 at京都大学 に参加しました

11月3日(月)に京都大学で開催された「令和7年度 高大連携課題研究合同発表会」に、本校2年次生のSS探究Ⅱより理系の3班が参加し、ポスター発表を行いました。

23回生の校外発表は、この日の3班がトップバッター。

初めてのポスター発表に加え、知り合いばかりの校内発表とは違う雰囲気の中でしたが、これまでの研究成果をしっかりと発表することができました。

一方で、他校の発表を見てそのレベルの高さに圧倒されたり、文献調査や試行回数の不足などを指摘されてたじろいたりと、すべてが思い通りにいったわけではありませんでした。

それでも、「せっかく来たのだから、褒められるだけでは成長にならない。」という気持ちで、次第に前向きに行動するように。

いただいた指摘を熱心にメモしたり、行き詰っている点について自らアドバイスを求めたりと、積極的に学びを深める姿が印象的でした。

中には、「次の実験はどうする?」と、早速これからの展開を話し合う班も見られました。

専門家からの助言や、同じの高校生との交流を通して多くの刺激を受け、各班それぞれにテーマへの向き合い方に変化が見られた一日でした。

関係者のみなさま、貴重な一日をありがとうございました。

KYOTO!!

ハニーFM「放課後ラジオ(10月)」の収録に行ってきました。

ハニーFM「放課後ラジオ」の収録に行ってきました。

今回は、2年次3組の体育委員2名が出演し、9月に行われた修学旅行と10月に実施された体育大会について話をしてくれました。

修学旅行では、北海道で体験したラフティングや、夜にホテルの部屋で過ごした友達との楽しい思い出を語ってくれました。

体育大会では、クラスが一丸となって勝ち抜いた綱引きのことや、体育委員としての仕事の大変さについて話してくれました。

学校行事の楽しさや、生徒たちの活躍が生き生きと伝わってくる内容です。ぜひお聴きください。

詳しくは、ハニーFMのホームページ(https://fm822.com/archives/category/podcast/hokago)をご覧ください。

第24回体育大会(午後の部その2)

ピラミッドじゃんけん

4×100mリレー(決勝)

4×200mリレー(決勝)

男女混成6×100mリレー(決勝)

大縄跳び

成績発表

総合の部 1位2-3 2位3-6

2位2-6

祥雲記録 大縄跳び 2-3

おめでとうございます!

保護者のみなさま、応援ありがとうございました!

第24回体育大会(午後の部その1)

午後の部は運動部部活動行進から始まりました。

運動部部活動行進

運動部対抗リレー

午後の部その2へつづく

第24回体育大会(午前の部その2)

4×100mリレー(予選)

4×200mリレー(予選)

男女混成6×100mリレー(予選)

棒引き

玉入れ

綱引き(準決勝・決勝)

この後。昼食をとり、午後の部へと続きます。

午後の部その1へつづく

第24回体育大会(午前の部その1)

10月8日(水)第24回体育大会が開催されました。

国旗・県旗・校旗掲揚

学校長あいさつ

生徒会長あいさつ

選手宣誓

全校体操

綱引き予選・準々決勝

午前の部その2へつづく

園芸入門日記2025 10月1日

今日は、落花生の収穫を行いました。株を抜くと、土の中からたくさんの実が出てきて、生徒たちは大喜びでした。

続いて、ダイコンとカブの間引きです。混み合ったところを丁寧に抜き、残った株が元気に育つように整えました。

今年は気温が高いのか、ナスやピーマンが、まだこの時期でも収穫できます。途中、急なにわか雨が降って20分ほど休憩しましたが、雨上がりの畑はしっとりとして気持ちのよい雰囲気に。

最後にコンポストを設置し、刈り取った雑草や野菜くず、落ち葉を入れてたい肥づくりを始めました。これからの畑づくりがますます楽しみです。

園芸入門日記2025 9月24日

今日は、園芸入門の授業で畑の手入れを行いました。

野菜を植えていない場所では、伸びた雑草を刈ったり、土を耕したりして、次に植える野菜の準備を進めました。

また、今育っている野菜のまわりの草も丁寧に抜き、風通しをよくしました。

地道な作業でしたが、みんな黙々と手を動かしながら、畑をきれいに整えていきました。

少しずつ整っていく畑を見ていると、次に植える野菜たちの生長が今から楽しみになります。

ESS部、幼高連携授業に行ってきました。

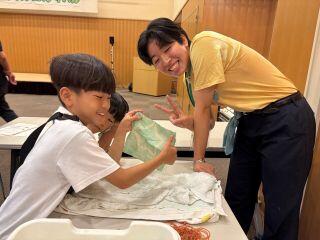

ESS部は、10月6日(月)、近隣の幼稚園に英語出前授業に行きました。対象は5歳児さんで、「ハロウィーンを楽しもう!」というテーマでクイズ、ゲーム、英語の歌を取り入れた授業を行いました。

最初は、お互いに緊張していましたが、5歳児さんの元気なパワーに負けまいと、ESS部員とALTも笑顔で盛り上げました。まずは、じゃんけん列車でアイスブレイクです。次に、ハロウィーンにまつわるクイズ、ゲームが進むにつれ、クラス全体に「ハイ、ハイ!」という手を挙げる声が響き渡りました。最後は、ハロウィーンソングを歌い、お別れでした。生徒たちは、幼児さんに合わせてゆっくりと体を動かしたり、ジェスチャーを使いながら、踊ったり、遊んだりとあっという間の1時間を過ごしました。幼児さんとの交流は本校生徒にとって大変有意義なものとなりました。今後も、クリスマスのテーマで他世代との交流を深めていきます。

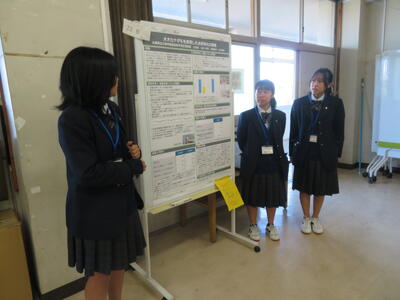

第6回祥雲探究祭 Part4

3年次 課題ポスター発表

第3部 3年次生がポスター発表を行いました。第1部では緊張気味でしたが、いきいきと研究を発表する姿が見られました。

閉会式

関西学院大学の先生方よりご講評をいただきました。

今年度も3年次生は全員発表をしました。他学年との交流もあり、様々な分野の研究を知ることができた研究を楽しむ1日になりました。

生徒の感想

・探究での最後の発表で、今までなら原稿ばかりみて発表していたけれど、このポスター発表ではほとんど見ずに自分の言葉で、今までやってきた成果を聴きに来た人に伝えられた。

・他の人の発表を聞いたことで、どのような探究をしていたのかを知ることができたし、とても興味深かった。質問やアドバイスをもらうことで、自分たちの探究の不備をより明らかにすることができた。

・自分たちが行ってきた研究を伝えることができたり、ほかの研究も聞くことができて、とても印象に残った。3年間で最も楽しかった探究祭だった。

第6回祥雲探究祭 Part3

2年次生 課題研究中間発表

第2部 2年次生は8つの教室に分かれ、中間発表を行いました。2年次生の発表に3年次生と大学教員がアドバイスします。

これからの研究に活かしていきましょう!

生徒の感想

・大学の先生や先輩から貴重な意見をもらえて、今まで気が付かなかったところに気づくことができた。

・アドバイスをいただき、改善すべき点がたくさんあることに気づくことができ、今後の活動に生かせることを多く学べた。

・最初は緊張もあり発表がガタガタで慣れていなかったけれど、やっていくうちに発表の仕方がわかっていって、どこをしっかり言わないといけなくて、どこをゆっくり言わなければならないかわかった。

・発表を通して、ただ台本を読むだけでなく、自分で考えながら話したり、初めての質問にその場ですぐに答えるということが、これからの探究活動を進めるに当たって良い体験になった。

Part4へつづく

第6回祥雲探究祭 Part2

1年次生 Share our Experiences!!

第2部 1年次生は大講義棟にて、「1年次生の体験発表(SS探究1、ミュージアムツアー、サイエンスツアー、オーストラリア研修、プログレス探究A)」「3年次生発表(プログレス探究B、プログレス探究C)」を行いました。

SS探究1

ミュージアムツアー

サイエンスツアーin東京

オーストラリア研修

プログレス探究A

うまくまとめてわかりやすく発表する工夫をしていて、お互いの体験を共有しました。

3年次生発表(プログレス探究B・プログレス探究C)

先輩の活動報告や探究活動で大切なこと等を教えてくれました。さすが3年生!でも、先輩たちも1年次の時は「みんなの前で発表なんて…。」と言っていましたね。「伝えたい思いが大切!」です。

質問タイムも活発に行われました。

生徒の感想

・同じ学年なのにも関わらず、すごくわかりやすいプレゼンで、自分もやりたくなった。

・私は発表者側でこの2部に参加したので、人前でプレゼンテーションをするという難しさを改めて知れてよかった。また、班員とともに案を出し合ったり、プレゼンテーションの構成や役割分担など、今2年次3年次がしている研究発表に通じるところがあったので、とても有意義な経験になった。

・同じ年次の生徒でも自分が体験したことのない経験をしている人がたくさんいることを知れた。学校で行われているそれぞれのプログラムの良さを感じることができた。様々なことにチャレンジしている人がいると分かったので自分も今まで体験したことのないこともやってみようと思えるきっかけになった。

Part3へつづく

第6回祥雲探究祭 Part1

9月29日(月)

「第6回祥雲探究祭 研究を楽しむ1日~伝えよう、考えよう、語り合おう~」

が開催されました。

3年次課題研究口頭発表

第1部では、3年次生全員が23教室に分かれ、1グループ1回15分の口頭発表を行いました。今まで研究してきたことを聴衆者に伝えます。

Part2へつづく

後期始業式&全校集会

10月1日(水)後期始業式&全校集会が行われました。

校歌斉唱

教頭講話

表彰伝達

実用英語技能検定 準1級 2年辻田さん

読書感想文コンクール

自由読書優良賞 1年高松さん

自由読書優良賞 1年石田さん

陸上競技部 丹有地区ジュニア陸上競技選手大会

男子やり投 第1位 2年天井さん

女子3000m 第1位 1年今西さん

女子円盤投げ 第1位 2年横山さん

女子1500m 第2位 1年今西さん

女子4×100m 第2位

女子200m 第3位 1年岡村さん

女子4×400m 第3位

女子3段跳 第3位 1年高尾山さん

女子100mH 第2位 2年川野さん

女子走高跳 第2位 2年川野さん

女子やり投 第3位 2年横山さん

女子400mH 第2位 2年横山さん

女子3段飛 第2位 2年山本さん

女子走幅跳 第3位 2年山本さん

壮行会(バドミントン部)

生徒指導部長講話

ALTあいさつ

後期のスタートです

祥雲探究祭近づく!

9月25日(木)祥雲探究祭前のSS探究Ⅲの様子です。

発表に向けて、準備とこれまで研究してきたことを伝える練習をしました。

9月29日(月)はいよいよ本番です!

研究を楽しむ1日にしましょう!

応援団チアリーディング部、アメフト秋季大会の応援に行ってきました!

9月21日(日)、関学第3フィールドで行われたアメフト秋季大会の応援に出場しました。対する相手は滝川高校でした。オフェンス、ディフェンスでのエールだけでなく、ハーフタイムでもパフォーマンスを行い、応援席全体に届くように声、演技、笑顔で選手たちに声援を送りました。来週28日にも、アメフト秋季大会3位決定戦の2回戦が行われます。対する相手は六甲学院です。日々の練習を重ね、次週も会場全体を盛り上げていきます。今後ともに、三田祥雲館高校応援団チアリーディング部をよろしくお願いいたします。

祥雲SSHシンポジウム・祥雲SSHミニマルシェ開催

9月20日(土)午後、祥雲SSHシンポジウム「ITの力で生物多様性を守る」(三田市こうみん未来塾・生きもの教室スペシャル)を開催しました。三田市との共催による本イベントは、毎年恒例となっており、今年で6回目を迎えました。

シンポジウムの開催に合わせて、ミニマルシェも実施しました。この日の販売を目標に、プログレス探究A選択者の有志が、6月から里山農園で落花生の栽培に取り組んできました。当日は、朝9時に集合し、まずは落花生の収穫からスタート。収穫後は試食、選別、袋の準備など、準備すべきことは盛りだくさんです。5枚目の写真は、売り方や金額について相談している様子です。

12時半、販売開始。大勢のお客さんにお越しいただき大盛況でした。昨年に引き続き、有馬高校人自然科の皆さんも参加してくださいました。

マルシェと並行して、生物探索アプリ「バイオーム」の体験会も実施しました。株式会社バイオームの中藤さんからアプリの使い方について説明していただいた後、科学部の生徒による案内のもと、生物を観察しながら校内を歩きました。とはいえ、昆虫などの動物はその場ですぐに見つけるのは難しいもの。そこで、科学部生物班は2日前から校内でさまざまな生きものを採集し、ケースに入れて通路沿いに並べておく工夫をしてくれました。参加者は、それらの生きものをスマートフォンで撮影し、アプリを使って名前を調べる体験を楽しみました。

2時。いよいよシンポジウムスタートです。三田祥雲館校長のあいさつの後、第一部は、株式会社バイオーム代表取締役・藤木さんの講演です。研究から起業に至るまで、生物多様性を守るために取り組んでこられたことをわかりやすくお話しいただきました。

続いて、第二部は、三田祥雲館高校科学部生物班、関西学院大学AgriNOVA、人と自然の博物館三橋先生がそれぞれITを使った取組み事例を発表してくださいました。

第3部はパネルディスカッションです。藤木さんと、第2部の発表者の皆さんがパネリストとして登壇し、会場からの質問に答える形で進行しました。祥雲生も活発に質疑応答を行いとても頼もしく感じられました。

最後は、三田市子ども育成課長のご挨拶でシンポジウムを終了しました。

今回は、高校生56名、小中学生20名、大学生11名、保護者・教員などの大人56名、合計143名の参加がありました。参加者からは「ここだけの話が聴けて大変面白かった」「ITと生物多様性がどう関わっているかがよくわかった」などの感想が寄せられ、大変有意義な会となりました。ご協力いただいた皆さまに、心より感謝申し上げます。

ハニーFM「放課後ラジオ(9月)」の収録に行ってきました。

ハニーFM「放課後ラジオ」の収録に行ってきました。

今回は、8月18日から8月19日まで行われたサイエンスツアーin東京に参加した2年生1名と1年生1名が出演してくれました。研修の内容や興味を持ったこと、研修に参加した理由などを語ってくれました。

今回出演した2名の生徒は、興味も参加した理由も全然異なっていましたが、どちらも「とても楽しい研修。絶対、参加するべき!」という意見は一致していました。

まだ参加していない1年生の皆さん、ぜひ放送を聞いてみてください。きっと来年は参加したいと思うはずです!

詳しくは,ハニーFMのホームページ(https://fm822.com/archives/category/podcast/hokago)でご確認ください。

園芸入門日記2025 9月17日

今回は盛りだくさんの園芸授業でした!

前半は、上野ヶ原特別支援学校の生徒さんと一緒に種まき交流。わずか40分でしたが、すぐに打ち解けて、最後はハイタッチでお別れ。みんなの笑顔があふれる、とても温かい時間になりました。

後半は白菜とブロッコリーの苗を植え付け。講師の先生から野菜の特徴を教えていただき、スムーズに作業ができました。

以前に刈り取って、干していた雑草を苗の周りに敷き詰めて、雑草除けにしました。

最後は、畑を耕して次の準備もバッチリ!生徒一人一人の成長を感じた一日でした。

だいぶ秋らしくなってきました。ジャガイモとタマネギの植え付けももうすぐです。

園芸入門日記2025 9月10日

先週整えておいた畝を、もう一度耕うん機で耕しました。そこに肥料や石灰、牛ふんを混ぜ込み、畝を平らに整地します。その後、支柱の棒を押し当てて溝を作り、種をまいていきました。今回まいたのは、ダイコン、カブ、五条ネギです。

さらに、兵庫県の特産「岩津ネギ」の苗も植えました。岩津ネギは少し変わった植え方をします。畝の真ん中を深く掘り、その溝に苗を植え込みます。育っていくにつれて、茎のまわりに土を少しずつかけ足していき、白い部分が長くなるように育てるのです。

来週には、ダイコンやカブの芽が小さく顔を出してくれるはず。かわいい芽を見られるのが楽しみです。

園芸入門日記2025 9月3日

今日は、冬野菜を植える準備として、しばらく休ませていた畑を耕しました。

夏の間に伸び放題になっていた雑草を取り除きながら、耕うん機を使って土を起こしていきます。

今回は、新しい耕うん機に加えて、以前から使っている古い耕うん機も登場。二台を使って交代しながら作業しましたが、長く休ませていたせいか土が固くてなかなか刃が入らず、思った以上に苦労しました。耕うん機が跳ね返されそうになり、押さえるのに一苦労。体力もかなり持っていかれました。

それでも何とか進めていき、畑の半分は畝を立てるところまで完了。形が見えてくると、やっぱり嬉しいものですね。

そのほか、雑草抜きや夏野菜の収穫を行いました。ナスとピーマンが好調で、自然と笑みがこぼれます。

次回はいよいよ冬野菜の植え付けです。大根や白菜、ブロッコリー・・・。今年もどんな成長を見せてくれるか楽しみです!

【茶道部】引退茶会を開催しました!

7月16日(水)

先輩方を見送る引退茶会を行いました!

お茶、お菓子、プレゼントを喜んで頂けて嬉しかったです。

ホントに久々,園芸入門日記6月25日

更新を少しさぼってしまいましたが、夏休み前の最後の授業の様子を紹介します。

この日は、まず畑のジャガイモの収穫からスタートしました。土の中からゴロゴロと出てくるジャガイモに歓声が上がり、収穫の楽しさを実感できました。

続いて、草刈りや雑草抜きも行いました。暑い中でしたが、畑がすっきりして気持ちも晴れやかに。植物もきっと喜んでいるはずです。

授業の最後には、収穫したナスやジャガイモ、そしてズッキーニをみんなで焼いて試食しました。採れたての野菜は格別で、「自分たちで育ててよかった!」と感じられる瞬間でした。

夏休み期間中も水やりや雑草抜きで大変でしたが,暑さに負けず,ナスもピーマンも元気です。夏休み明けの活動も報告していきますので,これからもよろしくお願いします!

タイ教育省視察団来校!

9月3日(水)10:00―12:00

タイ教育省関係者16名が来校されました。

校内見学、授業見学、公立学校の経営や教育方針、SSHについての学校説明や意見交換を行いました。

オーストラリア研修報告会

8月29日(金)オーストラリア研修報告会を実施しました。5月にオリエンテーション、7月に結団式、最後の締めくくりとして、生徒主体の報告会になるように準備してきました。研修のスライドショーを流した後、生徒たちが、グループ別にポスター発表を行いました。内容は①オーストラリア文化(経済、歴史、スポーツなど)②オーストラリア文化(旗、言葉、皮肉など)③西オーストラリアの交通、自然環境など ④CELT(語学センター)での研修、オーストラリア英語 ⑤現地校との交流 ⑥校外学習(キングスパーク、ワイルドライフパーク)⑦ホームステイについてです。生徒たちはプレゼンテーションの後、この研修での成果を述べ、フロアからの質問に答えました。生徒たちは、「新しい環境に挑戦できた」「オーストラリア固有の動物に触れることができた」「失敗もうまくいかなかったこともあったがすべてが経験となった」「人々の優しさに心が癒された」など堂々と成長した姿で発表してくれました。

ホストファミリーに助けられ、1日1日が充実していた12日間でした。多様な価値観への適応力、コミュニケーション力、対応力、様々な経験から得た力を今後の人生の糧にしていきます。

育友会、同窓会、保護者の皆様方、この研修にかかわってくださった皆様に感謝申し上げます。今後とも三田祥雲館高校国際交流をよろしくお願いいたします。

農業チャレンジ ラジコン草刈り機体験!!

8月28日(木)、月に一度の農業チャレンジを実施しました。この日は、6月に耕運機を購入した(株)ヤンマーさんにお願いし、最新のラジコン草刈り機を実演していただきました。

まずは営業担当のIさんから、機械の仕組みや特徴についてレクチャーを受けます。今回の農業チャレンジには、いつものメンバーに加え、科学部のRobotics班も参加。普段から機械に親しんでいる彼らは、興味津々で話を聞いていました。

いよいよ草刈り機を里山に運び、実際に動かしてみます。リモコンの操作に合わせて機械が動き出し、急斜面も力強く進みながら草をどんどん刈り取っていきます。方向転換もとてもスムーズで、前進だけでなくバックしながらも作業ができるのに驚きました。

全員が順番にリモコン操作を体験し、その性能と操作のしやすさを実感しました。そもそも、リモコンで機械を動かすことって、とにかく楽しいですね。

体験後は草刈り機を囲みながら振り返りの時間。感想を話し合ううちに、これからの農業の課題や未来のあり方にまで話が広がりました。ラジコン草刈り機の実演は、単なる作業体験にとどまらず、参加者に“農業のこれから”を考えるきっかけを与えてくれたように思います。ヤンマーのIさん、ありがとうございました。

草刈り機体験の後は、通常の農作業です。6月に植えた落花生はどうなっているでしょうか・・・?何者かに食い荒らされている跡が・・・!!!アライグマでしょうか?とりあえずネットをかけて様子を見ます。目標の9月20日に収穫できるか、ドキドキですね。

【科学部天文班】三田こうみん未来塾にスタッフとして参加しました!

8月22日(金)に

三田市が主催する「こうみん未来塾」が本校で行われ、科学部天文班がスタッフとして参加しました。

こうみん未来塾は三田市が地域や教育機関、民間企業との協働により、

子どもたちに様々な体験を提供する活動で、今回は「祥雲太陽観察教室」というタイトルで

太陽に関する勉強や太陽観察、工作に取り組んでもらうプログラムでした。

まずはじめに、本校の科学部天文班の生徒による太陽の講義を行いました。

子どもたちに伝わりやすい表現で楽しんでもらえるように、いろんな工夫をして準備をしてくれました。

太陽に関するクイズは大盛り上がりとなり、大成功でした。

後半は、太陽の観察を行いました。日頃から天文班がお世話になっている「さんだ天文クラブ」の方々に、観察方法や太陽に関することをレクチャーしていただきました。

本校生徒も日頃の活動の中で太陽を観察しており、子どもたちの観察のサポートをしました。

それ以外にも、分光フィルムを使った万華鏡の工作や、質問コーナーなどがあり、盛りだくさんのプログラムでしたが、生徒たちのサポートのおかげで、多くの子どもたちに喜んでもらうことができ、素晴らしいイベントになりました。

12月にもまた、本校が会場となる天文関係のシンポジウム&観望会を予定しています。

興味がある方は奮ってご参加いただけたらと思います。

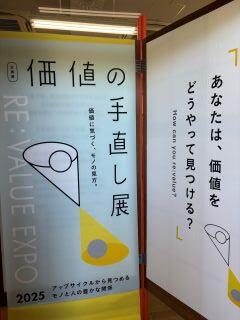

科学部生物班 アップサイクルクレヨンセミナー

兵庫県立人と自然の博物館で開催されていた企画展「価値の手直し展」が尼崎市立歴史博物館で巡回展として開催されています。それに伴い、8月21日(木)科学部生物班が、「高校生とアップサイクルクレヨンづくり~クレヨンを作ってお絵かきしよう~」を実施しました。

色のもとになる粉(竹炭、落葉、花びら、コーヒーかす)を選んでもらい、ミツロウと食用油を混ぜて、電子レンジで溶かします。溶かした液をシリコンの型に入れて、しばらく置いて固まれば型からはずせば出来上がり。作ったクレヨンで、塗り絵やお絵描きを楽しんでもらいます。

4月に人博で実施した時は、3年次生がいて10人以上の高校生で手分けすることが出来ましたが、今回は、3年次生が引退し、1,2年次生3名だけになってしまいました。どうなることかと少し心配でしたが、スムーズに体験してもらえるよう自分たちでいろいろと手順を工夫しました。参加した子どもたちだけでなく、3人の高校生がとても楽しそうだったのが印象的でした。人に喜んでもらえるって、とてもうれしいことですね。

歴史博物館のブログに動画が掲載されています。 https://youtu.be/JRQciGaSd0g

前回のクレヨンセミナーのブログは↓

https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/shoun-hs/NC3/blogs/blog_entries/view/157/0fb1a04610389e003ef35726e990dda8?frame_id=2953

ハニーFM「放課後ラジオ(8月)」の収録に行ってきました。

ハニーFM「放課後ラジオ」の収録に行ってきました。

今回は、7月22日から8月2日まで行われたオーストラリア研修に参加した2年生2名が出演してくれました。研修の内容や現地での生活について、実際に体験したことをたくさん語ってくれています。

ホームステイ先から学校へ通う途中で道に迷ってしまったエピソードや、ホストファミリーとの心温まる思い出など、聞いていて思わず引き込まれるようなお話ばかりでした。

海外研修ならではの発見や感動が伝わってくる内容になっていますので、ぜひお聴きください。

詳しくは,ハニーFMのホームページ(https://fm822.com/)でご確認ください。

サイエンスツアーin東京 その11〈新大阪 到着〉

無事、新大阪に到着しました!

全員元気に研修を終えることができて本当に良かったです。

この2日間、普段ではできない貴重な体験をたくさんできました。

自然科学に関する知識はもちろん、それらに関わる方々の楽しそうな雰囲気や、湧き出る熱量を感じ取ることが出来たはずです。是非それを、日頃の勉強や、探究へのモチベーションにつなげて欲しいと思います。

サイエンスツアーに参加した人たちは、自分の経験を自分だけの物にせず、家族や友人、先生たちにどんどん話をしてくださいね。探究祭での発表も楽しみにしています。

2日間、お疲れ様でした!

サイエンスツアーin東京 その10〈無事帰るまでが研修〉

暑い中でしたが東京駅にたどり着き、限られた時間の中で軽やかにお土産を購入し、無事、予定通りの新幹線に乗り込む事が出来ました!

無事に帰るまでが研修です!

最後まで頑張りましょう!

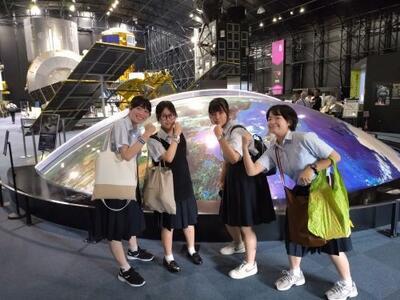

サイエンスツアーin東京 その9〈日本未来科学館で近未来〉

サイエンスツアー最後の研修地は日本未来科学館です。先端の科学技術を体験できる科学ミュージアムです。

公共交通機関を使いましたが、東京のど真ん中での乗り換えにハラハラしたり、ゆりかもめの窓から見えたお台場フジテレビに興奮したりと、到着までに様々なドラマがありました。

SSH校の生徒は入場料無料ということで、お得な気分で様々な展示を見学することが出来ました!

また、売店でも色々なグッズをゲットして、大満足の研修となりました。

これにて、研修の全行程が無事終了しました。これから帰路につくために東京駅に向かいます!

サイエンスツアーin東京 その8〈東京大学に潜入する〉

2日目午前中の研修地は東京大学です。

有名な赤門や安田講堂の前を通り、講義の会場に向かいました。

今回は

東京大学理学部地球惑星環境学科の高橋嘉夫教授に「研究者は人生の安心安全を切り拓くエクスプローラー:原子分子から理解する宇宙・地球・環境」というタイトルでご講演頂きました。地球誕生から今日までを1年とすると、生命の誕生が12月31日の16時ぐらいというお話が衝撃的でした。

また、小惑星リュウグウから持ち帰ったサンプルを見せてもらいながら、地球にある水の起源についても教えて頂きました。

講義のあとは、12階まである研究棟の屋上に連れて行って頂きました。スカイツリーなども見えて絶景でした!

そのあとは、東大の食堂で昼食をとりました。名物の「赤門ラーメン」を食べている人もいましたね。

最後に安田講堂の前で記念撮影をしました。大学で学びたい、研究を頑張りたいというモチベーションが高まる研修になりました!

サイエンスツアーin東京 その7〈2日目が始まる〉

おはようございます!

体調不良者もおらず、全員揃って元気に朝食をとりました。

バイキング形式で朝からモリモリ食べている生徒もたくさんいました!

今日も盛りだくさんの1日です。頑張りましょう!

サイエンスツアーin東京 その6〈Night Lectureで知恵を絞る〉

無事、東京の宿に到着し、夕食をとりました。

夕食後は、「Night Lecture」ということで班対抗で謎解き大会を行いました。

白熱しすぎて写真を撮るのを忘れてしまいましたが、どの班も協力して発想力や論理的思考力を存分に発揮していました。

本日は大きなトラブルもなく無事全行程が終了し、たいへん実りある1日となりました。

ゆっくり休んで、明日からに備えていきましょう。

サイエンスツアーin東京 その5〈JAXAで宇宙に近づく〉

本日最後の研修地は

JAXA宇宙筑波センターです。

まず初めに展示室ツアーに参加し、国際宇宙ステーションISSにある実験棟「きぼう」の運用管制室と、宇宙飛行士養成エリアを見学しました。

どちらも普通では入ることのできない場所で、管制室での仕事についてや、宇宙飛行士の方々の訓練に使われた施設を見ることが出来ました。

その後、一般公開されている展示を見学しました。これまでに打ち上げられた様々なロケットや衛星が展示されており、見応えのある展示でした。

また、JAXAグッズや宇宙食なども販売されており、お土産に買っている生徒もたくさんいました。

本日の研修はこれで終了です。

これからバスで東京の宿舎に向かいます!

サイエンスツアーin東京 その4〈理化学研究所でDNAを学ぶ〉

2つ目の研修地は

理化学研究所バイオリソースセンターです。

遺伝子や細胞のリソースを収集、保管し、世界中の研究者に提供しているすごい施設です。

はじめに、遺伝子材料開発室の三輪先生より、「薬から見るバイオリソース」という題目でご講演頂きました。

薬が体内で効果を発揮するメカニズムについて、内容は大学2年生での扱うものでしたが、大変わかりやすく説明して頂き、生徒たちもとても良く理解していました。

その後、研究室を案内してくださり、−80℃で保管している遺伝子リソースやDNAを電気信号で読み取る装置を見せて頂きました。

近年では、人間一人分の全DNAですら、比較的簡単に読み出せるようになっているようです。

読み取り技術が上がっている分、その膨大なデータ量を扱う情報技術がとても重要になってくるようです。

理化学研究所をあとにして、今日最後の研修地である、JAXAに向かいます!

サイエンスツアーin東京 その3〈KEKで加速器を学ぶ〉

サイエンスツアー最初の研修地は茨城県つくば市にある「高エネルギー加速器研究機構」

通称「KEK」です。

広大な敷地につくられた巨大な加速器で電子などの粒子を光速に近い速さまで加速し、得られた高エネルギーの粒子や電磁波を様々な研究に活用しています。

最初に見学したのは

加速器がつくった放射光を様々な研究に活用する

「フォトンファクトリー」です。

つくられた放射光は生化学や物質の構造解析、医学イメージングなど、様々な分野の研究に活用されていると教えて頂きました。

次に見学したのが

「Belle Ⅱ実験」という実験に使われている巨大な実験装置です。

たまたまメンテナンス中ということで普段は見られない検出器の内部まで見ることができました。

とてつもない数の電子と陽電子を正面衝突させることで、放出されるたくさんの粒子を周りの様々な検出器で捉えることで、反応を詳細に解析します。

とにかく大きな実験装置で、その迫力に圧倒されました。

昼食を食べて

続いての見学地の理化学研究所に

向かいます!

サイエンスツアーin東京 その2<茨城空港に降り立つ>

神戸空港からのフライトで

無事、茨城空港に到着しました!

たまたまですが、

我々が搭乗した飛行機は

「ポケモンジェット」だったらしく

場内アナウンスによると

機長室にはピカチュウも一緒に

乗っていたそうです。

時折、ピカチュウからのメッセージが

流れてきて、

上空で勇気づけられました。

茨城に上陸し、

今から1つ目の目的地である

KEKにバスで向かいます!

サイエンスツアーin東京 その1 <神戸空港より飛び立つ>

本日より

サイエンスツアーin東京が始まります!

18日〜19日までで、

関東地方の研究施設や大学を巡ります。

まずは、神戸空港から茨城空港に向かいます!

今年は1年次生10名、2年次生10名の

計20名が参加します。

全員無事集合し、今から飛行機に乗り込みます!

8月5日ミュージアムバスツアー

8月5日(火)

ミュージアムバスツアーが行われました。

これはSSH STREAMプログラムの一環で、誰でも参加できる

「オプショナルツアー」として企画されたものです。

県内の様々なミュージアムを巡り、学芸員さんの話を聞いたり、

実際にアートに触れたりしながら兵庫県の歴史や建築、

芸術に触れるイベントです。

訪れたのは

・神戸ゆかりの美術館

・神戸ファッション美術館

・兵庫県立美術館

の3施設

学芸員さんのお話の中では

本校生徒からの

「どんな仕事をしているの?」

「展示室内にボールペンやシャーペンを持ち込んではいけない理由は?」

といった素朴な疑問から

「『どんな人』が学芸員にむいていますか」

「複数の美術館を巡る展示はどうやって決まっているのか」

とい一歩踏み込んだ質問まで

丁寧に答えていただきました。

美術館は1000年先まで作品を保存し、未来の人に

バトンを渡す役割を担っているというお話を聞き、

普段とは少し違う鑑賞体験となりました。

ギャラリートークでは彫刻作品を囲んで

「この人たちはどういう関係なのか」

「時代は?」「時間帯は?」「何をしている?」

と想像力を膨らませました。

このイベントを通じて

「初めて美術館に訪れた」という人や

「何度も言っているが、友人と感想を交わしつつ鑑賞するのが楽しい」

という人などいろいろな感想を聞くことができました。

普段とちょっとちがうところに身を置いてみる、

そんな夏にすることができました。今後もぜひ、いろいろな施設に

足を運んでみてくださいね。

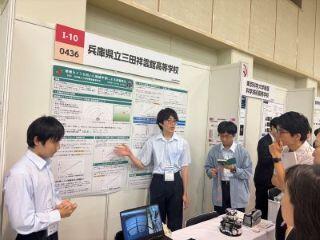

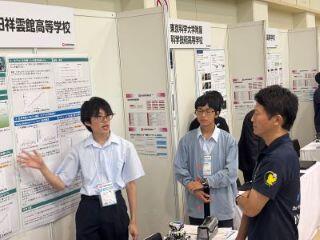

SSH生徒研究発表会

8月6日(水)~7日(木)に、神戸国際展示場で開催された

「SSH生徒研究発表会」に参加し、ポスター発表を行いました。

「単眼カメラを用いた機械学習による距離推定」

というテーマで、科学部robotics班の3年生が発表に臨みました。

カメラの画像から自動で距離を推定するシステムの開発に関する内容で、

この技術を搭載した機体で臨んだ

ロボサッカーの全国大会では全国優勝を果たしました。

この発表会には、斎藤元彦兵庫県知事も視察に来られ、

本校の発表をご覧になった際には

長い時間足を止めていただき、

研究の内容について、活発に交流していただきました。

7日については、

1,2年次生の希望者15名も見学生徒として参加し、

全国から集まった様々な方々との、活発な議論を通して

多くの刺激をもらい、自身の探究活動についても深く考える良い機会となったとなりました。

来年の大会に向けて、これから頑張っていきましょう!

プログレス探究A 大阪大学基礎工学部訪問

8月1日(月)、1年次生希望者対象のSSH特別科目「プログレス探究A」の第3回授業で、大阪大学基礎工学部を訪問しました。大学とはどんなところか、理系の研究室ではどんなことをしているのか・・・体験しよう、というプログラムです。

まず、理工学部の説明です。工学部や理学部の違い、そして魅力がよくわかりました。

次に、実験体験です。今回は、①有機EL素子を作ってみよう ②極限科学の体験 ③-196℃の極低温で実験してみよう の3つのテーマをご用意いただきました。

下の写真は、①有機EL素子 の実験の様子です。有機EL素子は、すでに薄型テレビやスマホのディスプレイに使われるており、今後も様々な活用が期待される技術です。研究室の学生さんにご指導いただきながら、有機ELを作りました。細かい作業に緊張して手が震えています。

出来上がった有機ELを電池をつなぐと・・・光りました!!まばゆい光に感動です。この点が集まって、ディスプレイが出来ているですね。

実験体験が終わると、修士課程2年の学生さんが大学生活についてのお話です。会の最後には、「なんでも聞いてくださいね」と、教授や学生さんが高校生からの質問に本当に丁寧に答えてくださいました。

【生徒の感想】

・実験でも何回も経験を積み重ねていくことで、成功したり、失敗から新しいものを生み出したりすることができると知り、自分から知ろうという積極的な意識が大切なのだと知りました。

・現地集合で大学に行き学食を食べたり、施設に入ってみたりすることで、大学の雰囲気を知ることができました。大学の先輩方がおっしゃるように、食堂ではいろいろな学部の人たちが自分たちの学部の話だったりを交流したりしていて、大学に通うとより視野が広がるのかなと考えました。

・液体窒素に手を入れるのが楽しくて科学に前より興味を持てました。超伝導やアルゴンの個体、酸素の液体など初めて見るものばかりでとてもワクワクしました。

本当に貴重な体験が出来ました。ご協力いただいた大阪大学基礎工学部のみなさま、本当にありがとうございました。

集まれ!未来の祥雲生!(オープンハイスクール)

7月31日(木)

令和7年度第1回オープンハイスクール

が実施されました。

学校の様子や雰囲気をお伝えできるよう努めました。

学校説明会

体験授業

校内自由見学会・個別相談・SSH紹介・探究紹介

中学生・保護者の皆様合わせて約1000名の方が来校され、三田祥雲館高等学校をじっくりご覧いただきました。お暑い中、足を運んでいただき、ありがとうございました来年の春、またお会いできる日を楽しみにしております

さんだサイエンスフェスティバル

7月26日(土)、キッピーモール6階(まちづくり協働センター)で開催された「さんだサイエンスフェスティバル」に科学部が参加しました。

Robotics班 「サッカーロボ×AI」「Pythonでシューティングゲームをつくろう」

天文班 「夜空の宝石 オリジナル星座発見!!」

生物班 「緑の液が青色に!藍の生葉染めに挑戦しよう」

3つの斑、それぞれが日頃の活動を生かした内容で、お客さんに楽しんでもらいました。

【科学部天文班】高校生天文活動発表会に参加しました!

科学部天文班は、7月21日(月)に大阪教育大学にて行われた

「高校生天文活動発表会 - 天文高校生集まれ!」に参加し、口頭発表を行いました。

天文活動を行っている学校が、

全国各地から対面またはオンラインで参加し、

研究に関する発表や、各校の取り組みの紹介を行いました。

本校からは、

「系外惑星 WASP-43b のトランジット観測」というタイトルで

発表を行いました。

3月に実施した西はりま天文台での観測データを分析し、まとめたものです。

発表時間は3分と短かったですが、

質疑応答にも的確に答えることができ、これまでの成果が存分に発揮できました。

フリーセッションでは、

発表内容について、

他校の生徒や大学の先生方と

ホワイトボードを使ってディスカッションする中で

新しい知見や解析のアイデアを得ることができました。

この発表会で得たことを夏の活動でしっかりと消化して

秋の総合文化祭に向けて頑張りたいです!!

07/18(金)オーストラリア研修結団式

7月18日(金)、オーストラリア研修結団式を行いました。塚本校長、本校育友会本部役員の皆様、及び保護者の方々にご出席いただきました。現地校訪問では、互いの文化や学校を紹介し合います。当日披露するプレゼンテーション研修に向けての決意を聞いていただきました。

塚本校長による挨拶と、育友会会長八亀様より参加者へ激励のお言葉をいただきました。

参加者によるプレゼンテーション

出発に向けて、準備はできていますか?

7月全校集会

7月18日(金)全校集会がありました。

校歌斉唱

学校長講話

生徒指導部長講話

表彰伝達

陸上競技部 兵庫県高等学校陸上競技対校抗選手権大会丹有地区予選会

女子円盤投げ 第1位 2年横山さん

男子走高跳 第1位 3年福井さん

男子5000mW(競歩) 第1位 3年小林さん

女子5000mW(競歩) 第1位 2年山下さん

陸上競技部 兵庫リレーカーニバル

男子一般高校走高跳 第2位 3年福井さん

陸上競技部 県総体兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会

男子走高跳 第3位 3年福井さん

男子5000mW(競歩) 第8位 3年小林さん

陸上競技部 全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会

男子走高跳 第6位 3年福井さん

剣道部 丹有地区高等学校総合体育剣道大会

女子個人 第1位 2年山本さん

男子個人 第1位 3年 鈴木さん

女子団体 第1位

男子団体 第1位

バドミントン部 県総体バドミントン競技

男子団体 第5位

バドミントン部 兵庫県高等学校バドミントン選手権大会神戸地区大会

準優勝 3年見取さん

テニス部 県総体テニス大会

女子団体 第5位

生徒会認証式

離任式

ALTのブランドン先生の離任式がありました。本校で4年間ALTとして、授業はもちろん、ESS部での活動、しゃべランチ、祥雲祭、国際交流事業等多くの場で熱心に活動され、生徒職員ともにたいへんお世話になりました。ブランドン先生、ありがとうございました!

さあ、いよいよ夏休みです!

体調に気を付けて、有意義に過ごしましょう!

11th Science Conference in Hyogo

7月12日(土)、神戸大学百年記念ホールで開催された「11th Science Conference in Hyogo」に3年次生3名が参加しました。これは、兵庫県SSH校が中心となって開催する英語での課題研究発表会です。

講演の後は、いよいよポスター発表です。英語で作成したポスターを使い、説明から質疑応答まですべて英語で行いました。祥雲館代表の3名は、今年3月に台湾での科学研修に参加し、英語での課題研究発表に挑戦してきた生徒たちです。その経験が存分に生かされ、3人とも堂々とした態度で発表し、質疑応答にも余裕を持って対応していました。

今回の発表を通して、生徒たちは非常に貴重な体験をすることができました。その中で、これまでの努力の成果が表れ、大きな成長を感じました。

クビアカツヤカミキリ駆除学習会

昨年に引き続き、今年も三田市内でクビアカツヤカミキリが確認されたという新聞報道を受けて、三田市内の高校に呼びかけを行い、7月11日(金)に「クビアカツヤカミキリ駆除学習会」を緊急開催しました。当日は、三田祥雲館から5名、北摂三田から12名、三田西陵から3名の生徒が参加しました。

*クビアカツヤカミキリは特定外来生物です。詳しくはこちらへ→https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/g_kubiakatsuyakamikiri_kaitei.pdf

JR相野駅に集合し、その周辺を調査します。まず始めに、成虫の標本、食い荒らされた木の幹、フラス(幼虫の糞と木くずが混ざったもの)を見せていただきました。ご指導は、県立人と自然の博物館の三橋先生と、兵庫県自然保護協会副理事長の松下さんです。

始めに見つけたサクラの木で、木の調べ方、カミキリを探すポイントを教えていただいた後、点在するサクラの木を全員で調べて回りました。

昨年カミキリが見つかり、要注意とされている地点で、次々と新たなフラスを発見。防除のためにネットを張られている木に成虫の死骸も見つけました。この周辺で、多くのクビアカツヤカミキリが生存していることがわかります。さらに足をのばして調査範囲を広げ、少し離れた場所では、まだ被害は広がっていないことを確認しました。

猛暑の中、2時間歩き回ることは本当に大変でしたが、みんな生き生きと活動し、先生方に積極的に質問をしているのが印象的でした。こうやって多くの高校生がクビアカツヤカミキリの調査を体験したことは、非常に意義深いことです。みんなの力で、三田市のサクラの木を守っていきましょう。