カテゴリ:スーパーサイエンスハイスクール

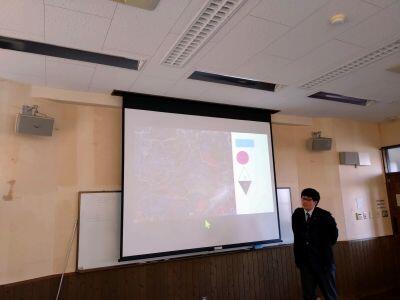

「GIS(地理情報システム)を探究活動に利用する」研修会を実施しました

1月10日(土), 1月11日(日)の2日間、本校のマルチメディア室にて

「GIS(地理情報システム)を探究活動に利用する」研修会を開催しました。

この研修会は兵庫県咲いテク委員会(兵庫県のSSH校主催)の取り組みとして

9年前から実施しているものです。

GIS(地理情報システム)は、地図の上に様々な情報を重ねて

可視化できるフリーソフトウェアで誰でも利用できるものです。

今回は本校生徒や他校の教員、生徒併せて20名程度の参加がありました。

1日目は基礎編として、人と自然の博物館の三橋先生から

GISの基本的な仕組みや使い方、利用することでどんなことができるかを教えていただきました。

また、探究活動でGISを使っている本校の2年次生徒に研究内容を発表してもらいました。

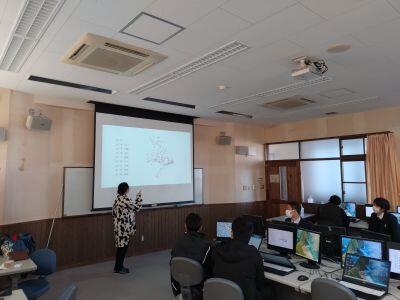

2日目の応用編では午前中に

環境保全事務所EnVisionの工藤知美先生による「環境保全対策とGIS」という内容で

講義をしていただきました。

これまで紙ベースで記録されたまま活用されていなかった情報をGISを使って集約、可視化することで

多くの人で共有することができるようになり、それがより良い環境保全活動につながっていくということを

実践例を交えてお話していただきました。

午後からは、GISを使って参加者がそれぞれ自分の興味のあるテーマで

地図を作るという実習を行いました。

「農地と地形の関係」や「災害被害予想マップ」「関西のイオンモール分布」など、

様々なテーマがあり、最後の発表も大変有意義なものになりました。

<以下、参加者の感想>

たくさんのオープンデータが無料で公開されていること自体知らなかったので印象に残った。

住む場所など私的なことから、防災や開発など様々なことに活用できるので、これからも積極的に活用したい。

自分の使いたい資料を探すときの苦労と、見つけてそれを実際に使うことで予想していた結果が出た時がとても楽しかったです。

前にも講習に参加したが今回は全て自分で作って考察するところまでできたので更なる素晴らしいスキルを磨くことが出来たと感じた。

講師の方々先生の方々共に丁寧で優しい指導でとても過ごしやすかったです。

ありがとうございました。

2日間、本当に充実した研修となりました。

参加していただいた生徒や教員の皆さん、三橋先生、工藤先生、

本当にありがとうございました。

SSHチェンライ海外研修7(番外編)

1月7日(水)、プリンセスチュラボーンサイエンスハイスクール・チェンライ校(PCSHSCH)を訪問した初日に開かれたオープニングの様子を紹介します。

まず、チェンライ校の教頭先生からのご挨拶に続き、両校からのプレゼントが交換されました。チェンライ校からは、タイ北部の山岳民族のジャケットを頂きました。

続いて、全員が英語で自己紹介。タイ語を交えた生徒もいました。ホールには400名を超える生徒が集まり、私たちを歓迎してくれました。

その後、私たちが、学校と日本文化の紹介を行いました。

① 三田祥雲館高校の紹介 教員のプレゼンの後、生徒が制作した動画で学校を紹介しました。

② 日本の食と日本のアニメに関するクイズ 日本の食文化やアニメについてクイズを出しました。右の問題は何を聞いているかわかりますか?ドラえもんの身長です。選択肢を見せる前に答えた生徒がいて、驚きでした。タイでドラえもんはとても人気があるそうです。クイズ正解者には、日本のお菓子をプレゼントしました。

③ 日本の伝統的な遊び けん玉を紹介し、実際に挑戦してもらいました。

④ 着物紹介 引率教員が着物について説明している間に、チェンライ校の生徒4名に浴衣を着てもらいました。祥雲館の生徒が着付けを担当しました。「女物だよ」と説明しても、「いいから、いいから」と男子生徒2人が参加してくれたのも場を和ませる一面でした。

⑤ ソーラン節 11人全員でソーラン節を披露。2回目はホールの全員で踊り、大いに盛り上がりました。

訪問初日から、このような温かい歓迎を受けたことで、緊張は一気にほぐれ、心の壁が取り払われた1時間半となりました。

SSHチェンライ海外研修6(最終)

1月10日(土)~11日(日)、SSHチェンライ海外研修の最終日の様子から帰国までを報告します。

交流会の後には、Farewell Partyが開かれました。チェンライ校の生徒のリードでみんなで合唱。最後は、両校の代表生徒がそれぞれ挨拶を行い、すでに涙ぐむ生徒の姿も見られました。

名残を惜しみながら、別れの時を迎える生徒たち。話は尽きることなく、涙を流しながら抱き合う姿もありました。学校で生徒同士のお別れをした後、チェンライ校の先生方が空港まで同行してくださり、最後まで温かく見送ってくださいました。

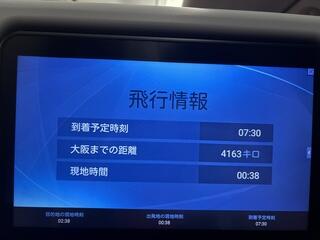

チェンライ空港を出発し、バンコクのスワンナプーム空港で乗り継ぎます。約3時間の待ち時間には、最後の買い物を楽しんでいました。

深夜0時20分にバンコクを出発し、4時間35分のフライトを経て、1月11日(日)午前7時30分に関西国際空港へ到着しました。全員無事に帰国し、解散となりました。

たった5日間とは思えないほど、内容の濃い研修でした。多くの学びと、かけがえのない出会い、そして生徒一人ひとりの成長が詰まった時間だったと思います。

この研修を支えてくださったチェンライ校の先生方と生徒のみなさんの、温かいおもてなしと心のこもったサポートに、心より感謝申し上げます。

SSHチェンライ海外研修5

1月10日(土)、SSHチェンライ海外研修の第5日目、最後の交流の様子を報告します。

下の写真は、4日間お世話になったプリンセス・チュラボーン・サイエンス・ハイスクール・チェンライ校(PCSHSCR)です。広く美しいキャンパスの中には学生寮もあり、研修に参加した11名の生徒は、その学生寮で2泊、最後の1泊はホームステイを経験しました。10日の昼過ぎ、それぞれの家庭から学校へ戻り、全員が再び集合しました。

午後には、今回の研修の締めくくりとなる最後の交流プログラムが行われました。タイの文化を共同作業を通して学ぶ企画が二つ用意されていました。

一つ目は、「Tung Sai Moo」と呼ばれる紙細工作りです。色とりどりの紙を使い、日本でいう七夕飾りのような装飾を作りました。

続いて、「Khao Puk Nga」というお菓子作りを体験しました。お餅のようなこのお菓子を、屋外に用意された七輪と炭火で焼いていきます。ちょっとしたバーベキューのような雰囲気でした。

チェンライは乾期のため、連日よい天気に恵まれ、日中も暑くなりすぎず、とても快適な気候です。屋外でお菓子を焼いて食べながら、バディとの会話も自然と弾みました。

さらにタイティーも振る舞われ、工夫を凝らした心温まる交流会に、一同深く感動しました。

プログレス探究A 「数理の活用で未来を切り開こう」

1月8日(木)にプログレス探究Aの授業で

関西学院大学に伺わせていただき、

理学部数理科学科教授の昌子浩登先生に

「数理の活用で未来を切り開こう」というテーマで

講義と実習をしていただきました。

数学といえば、問題を解いていくことも大切ですが

数学が私たちの生活とも密接にかかわっており、数学を「使う」ことで

様々なことができるということを教えていただきました。

授業のほとんどの時間が、

1人1台用意していただいたパソコンを使って

エクセルを使っての実習となりました。

乱数を使うことで、サイコロの出目のシミュレーションや

最近のゲームなどでよくある「ガチャ」を自分で作ってみるなど

非常に親しみやすい題材でした。

生徒たちは苦戦しながらも

学校の情報の授業で習ったエクセル技術を駆使しながら実習を進め、

最後にはダンジョンを進んでいくゲームを

エクセル内で作り上げていました。

数学を使うことで、様々なことを表現できることを

学ぶことができた大変貴重な経験となりました。

これから始まっていく探究活動にも活用していってほしいと思います。

関西学院大学の昌子先生、関西学院大学のスタッフの皆様

ありがとうございました!