ShounBlog

イギリスの高校生とオンライン交流

1月23日(金)、イギリスの高校生とオンライン交流を17:00~から始めました。現地は朝の8:00ということもありましたが、10名ほどの生徒が集まってくれました。ESS部と1,2年次から集まってくれた祥雲生が参加し、まずは本校の学校行事紹介を行いました。文化祭、体育祭、探究祭についてスライドを用いて説明しました。イギリスの生徒さんたちは、部対抗リレーに興味を持っていました。文化祭にはどんな曲を歌ったのか、模擬店の内容などにも質問がありました。最後はフリートークをして終了。イギリスの生徒さんたちが、「日本は本当に素晴らしい国だと聞いている。ぜひ行ってみたい」と目を輝かせながら希望を語ってくれました。通信のトラブルもありましたが、生徒たちは、コミュニケーションがうまくいったので、もっと話したいと語っていました。次回は文化や習慣の違いなどを紹介、ディスカッションするつもりです。

園芸入門日記2026 1月21日

今回の園芸入門は,畑に残っていた大根をすべて抜き、たくあん作りに挑戦することにしました。

収穫した大根は、一本一本ていねいに泥を落とします。

干すために稲わらで縄づくりにも挑戦しましたが、思うように編めず今回は断念。昔の人の知恵と技術のすごさを、身をもって感じました。大根は農業倉庫の軒先に吊るして干しています。

その後はネギの畝へ。雑草を取り、根元にしっかり土寄せを行いました。

作業が終了したら,今日収穫した大根をお出汁で煮込んでいただきました。体が温まります。

収穫から手入れまで、冬の畑仕事をじっくり味わった一日でした。

園芸入門日記2026 1月14日

新年最初の園芸入門。

1月から3年生は午前中授業。午後の授業である園芸入門は,これから2年生2人だけでの活動になります。

今回は畑仕事はお休みして、ぜんざいを作りながら今後の活動について話し合う時間に。

お餅は炭火で焼き、甘くて体の温まるぜんざいに、思わず感動です。

さらに、タイ海外研修に行ってきた先生からのお土産も試食。

優しい味のスープに、モッチリ・シコシコの麺、そしてせんべいのような形に加工されたダイズの発酵食品(タイの納豆?)。異国の味を楽しむひとときとなりました。

今日は農作業ゼロ。

でも、こんな園芸入門の日があってもいいですね。

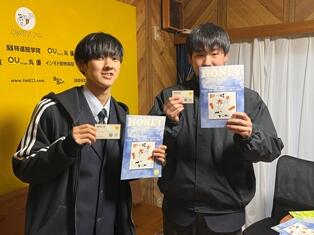

ハニーFM「放課後ラジオ(1月)」の収録に行ってきました

ハニーFM「放課後ラジオ」の収録に行ってきました。

今回は、SS探究Ⅱで「ふるさと納税を通して三田市の知名度を高める」探究に取り組む2年次生2名が出演しました。

探究を始めたきっかけや三田市役所訪問のエピソード、自分たちのアイデアが実際の返礼品として形になるまでのリアルな道のりを語ってくれました。試行錯誤を重ねてきた生徒たちの姿が伝わる、聞きごたえのある内容です。

ぜひお聴きください。

詳しくはハニーFMのホームページ

https://fm822.com/archives/category/podcast/hokago

をご覧ください。

雪だるま

今シーズン初の作品が出現しました。寒いですね。