お知らせ

子どもみらい類型

子どもみらい類型

教育入門Ⅱ

6/27の教育入門Ⅱは第2回小学校実習を行いました。

今回はプールでの指導補助をさせていただく小学校が多くありました。低学年の水に親しむ活動や、高学年の息継ぎの指導など、生徒達は児童と一緒に水に入りながら一生懸命教えていました。

また、1時間の学級会を任されて、前もって考えてきたゲームを指導したり、テストの答案の答え合わせを手伝う姿も見られました。

実習を終えた生徒達はそれぞれへとへとになりながらも、とても充実した表情がうかがえました。小学校の先生方にはいろいろと活動のアイデアを出していただき本当に感謝しています。次回(第3回)は9月になりますが、それまでにさらに学習を積み、少しでも成長した姿を見ていただきたいと思っています。

1学期の教育入門Ⅱの授業は今回で終了です。

今回はプールでの指導補助をさせていただく小学校が多くありました。低学年の水に親しむ活動や、高学年の息継ぎの指導など、生徒達は児童と一緒に水に入りながら一生懸命教えていました。

また、1時間の学級会を任されて、前もって考えてきたゲームを指導したり、テストの答案の答え合わせを手伝う姿も見られました。

実習を終えた生徒達はそれぞれへとへとになりながらも、とても充実した表情がうかがえました。小学校の先生方にはいろいろと活動のアイデアを出していただき本当に感謝しています。次回(第3回)は9月になりますが、それまでにさらに学習を積み、少しでも成長した姿を見ていただきたいと思っています。

1学期の教育入門Ⅱの授業は今回で終了です。

教育入門Ⅰ

6/26の教育入門Ⅰは幼稚園・保育園実習(第2回)を行いました。

今回は天候に恵まれ、プールで水遊びをする園児達の姿も見られました。生徒達は前回と比べるとずいぶんと緊張がほぐれ、穏やかな表情で実習に臨むことができていました。

給食や午睡の寝かしつけのお手伝いをさせていただいたり、絵本を読み聞かせたりする姿も見られました。実習を終えて帰校してくる生徒の様子を見ていると、充実した実習であったことがうかがえます。

次回の実習は9月25日です。夏季休業中にはインターンシップを実施します。経験を積み、より成長した姿を見せてくれることを願っています。

今回は天候に恵まれ、プールで水遊びをする園児達の姿も見られました。生徒達は前回と比べるとずいぶんと緊張がほぐれ、穏やかな表情で実習に臨むことができていました。

給食や午睡の寝かしつけのお手伝いをさせていただいたり、絵本を読み聞かせたりする姿も見られました。実習を終えて帰校してくる生徒の様子を見ていると、充実した実習であったことがうかがえます。

次回の実習は9月25日です。夏季休業中にはインターンシップを実施します。経験を積み、より成長した姿を見せてくれることを願っています。

教育入門Ⅱ

6/20の教育入門Ⅱは今年度第1回の小学校実習でした。幸いにも天候に恵まれ、近隣の5つの小学校で予定通り実習を行うことができました。

昼食後、高校を出発し、各小学校の昼休みから掃除の時間帯に到着しました。早速子ども達に囲まれながら掃除を手伝い、引き続いて5~6時間目の授業に入らせていただきました。

自己紹介や数字カードを用いたゲームを任されたり、小学校の先生方の授業観察をしたり、放課後の先生のお手伝いをさせていただいたり、あっという間に2時間が過ぎました。生徒達はとても充実した時間を過ごすことができていました。

次回の小学校実習は6月27日(水)です。今年度は計8回実習を行います。

昼食後、高校を出発し、各小学校の昼休みから掃除の時間帯に到着しました。早速子ども達に囲まれながら掃除を手伝い、引き続いて5~6時間目の授業に入らせていただきました。

自己紹介や数字カードを用いたゲームを任されたり、小学校の先生方の授業観察をしたり、放課後の先生のお手伝いをさせていただいたり、あっという間に2時間が過ぎました。生徒達はとても充実した時間を過ごすことができていました。

次回の小学校実習は6月27日(水)です。今年度は計8回実習を行います。

幼稚園・保育園実習1

6/12は子どもみらい類型2期生初めての幼稚園・保育園実習でした。

最初は表情も硬く、戸惑いも見られましたが、時間が経つにつれて先生方や園児達ともうち解け、充実した時を過ごす時ができました。

実習を終えた生徒達は、口々に「ずっといたい」「絶対また行きたい」「もっと実習を増やして欲しい」と話していました。本年度の実習は始まったばかりで、活動にはまだ物足りなさがありますが、お世話になっている子ども達とともに生徒も成長してくれることを願っています。

幼稚園・保育園実習の2回目は6月26日(火)です。

最初は表情も硬く、戸惑いも見られましたが、時間が経つにつれて先生方や園児達ともうち解け、充実した時を過ごす時ができました。

実習を終えた生徒達は、口々に「ずっといたい」「絶対また行きたい」「もっと実習を増やして欲しい」と話していました。本年度の実習は始まったばかりで、活動にはまだ物足りなさがありますが、お世話になっている子ども達とともに生徒も成長してくれることを願っています。

幼稚園・保育園実習の2回目は6月26日(火)です。

教育入門Ⅱ(2年生)

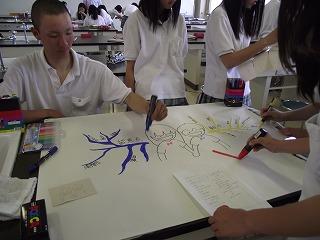

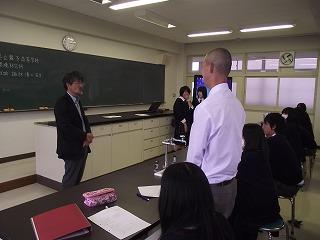

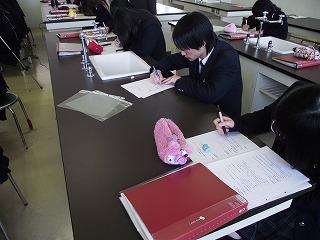

6月6日(水)、今回の教育入門Ⅱは小学校実習の事前指導を行いました。

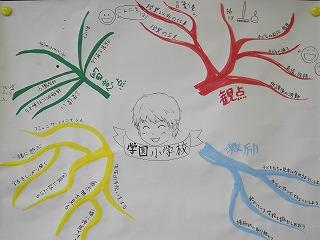

20日(水)からの小学校実習に向けて、「観点」「活動」「留意点」等をマインドマップにまとめました。

まずは「観点」を具体的にするため、ブレーンストーミングで意見を出し合い、それらをグルーピングしてまとめます。次に出された「観点」を確認するためにはどのような「活動」が必要か、話し合ってまとめます。最後に、実習の「留意点」についてブレーンストーミングとグルーピングによってまとめます。

以上の活動をもとにしてマインドマップを作成しました。発表まで行いたかったのですが、時間の都合上各人が抱負を文章にまとめて終わりました。

西陵祭後、20日と27日に5つの小学校で今年度初めての小学校実習を行います。

20日(水)からの小学校実習に向けて、「観点」「活動」「留意点」等をマインドマップにまとめました。

まずは「観点」を具体的にするため、ブレーンストーミングで意見を出し合い、それらをグルーピングしてまとめます。次に出された「観点」を確認するためにはどのような「活動」が必要か、話し合ってまとめます。最後に、実習の「留意点」についてブレーンストーミングとグルーピングによってまとめます。

以上の活動をもとにしてマインドマップを作成しました。発表まで行いたかったのですが、時間の都合上各人が抱負を文章にまとめて終わりました。

西陵祭後、20日と27日に5つの小学校で今年度初めての小学校実習を行います。

子どもみらい類型 第2学年

5月30日(水)5・6時間目、教育入門Ⅱでは、小学校での教育実習の準備として、教頭先生より掃除講習を受けました。

冒頭、小学生にとって高校生は「大人」であり、「挨拶」「返事」そして「掃除」がしっかりできる必要があると説かれました。

箒(ほうき)の使い方、雑巾の絞り方などの指導を受けた後、実際に掃除をし、道具の使い方で仕上に違いが出ることを実感しました。また、自分たちが掃除して集めたゴミを持ち寄り、その中身がどんなものか確認しました。

最後に、実習を前にして各自が持っている「素朴な不安」を共有しました。「小学生に受け入れてもらえるだろうか」「算数が分かりやすく教えられるだろうか」「先生方の役に立てるだろうか」など、いろいろなものが出され、実習に真剣に取り組もうとしていることがうかがわれました。次回6月6日も引き続き、実習の事前指導を受けます。

冒頭、小学生にとって高校生は「大人」であり、「挨拶」「返事」そして「掃除」がしっかりできる必要があると説かれました。

箒(ほうき)の使い方、雑巾の絞り方などの指導を受けた後、実際に掃除をし、道具の使い方で仕上に違いが出ることを実感しました。また、自分たちが掃除して集めたゴミを持ち寄り、その中身がどんなものか確認しました。

最後に、実習を前にして各自が持っている「素朴な不安」を共有しました。「小学生に受け入れてもらえるだろうか」「算数が分かりやすく教えられるだろうか」「先生方の役に立てるだろうか」など、いろいろなものが出され、実習に真剣に取り組もうとしていることがうかがわれました。次回6月6日も引き続き、実習の事前指導を受けます。

教育入門Ⅰ 救急救命

5/29(火) 3・4限 「救急救命」というテーマで、三田市消防署・救急係の永吉氏と田端氏に実習指導をしていただきました。

心肺蘇生法とAEDの手順を実践とボードでわかりやすく指導して頂きました。また、緊急時に「あなたならどうする」となげかけ、正しい動きも確認していきました。

最後は班に分かれて、心肺蘇生法の流れとAEDの使い方を体験し、実際の現場の動きを確認することができました。今回初めての体を動かした実習を行い、生徒も生き生きと実習に取り組んでいました。

教育入門Ⅱ 模擬授業

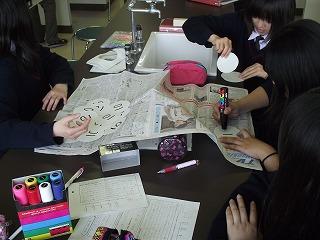

5月16日(水)5・6時間目、教育入門Ⅱでは、小学校算数の模擬授業に取り組みました。

どんなことを教えるかは事前に「総合」の時間に決めており、この時間は教材づくりと、それを使っての授業を行いました。

これまでの講演で学んだ「こどもの視点で考える」といったことなどに気をつけながら、それぞれに工夫し取り組みました。同じクラスの生徒を対象にした短いものながら、教えることの難しさを実感できた様子でした。

週末からの中間考査をはさみ、いよいよ6月には小学校での実習が始まります。

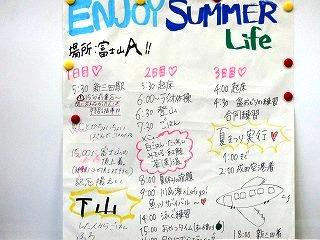

教育入門Ⅰ 「野外活動」

5/15の教育入門Ⅰのテーマは「野外活動」でした。先週に引き続き、神戸YMCAの山本亮司先生にご指導いただきました。

今回は、三田市から子どもみらい類型に「三田市サマーキャンプ」の企画依頼があった、という設定で、三田市の小学校5~6年生60人を対象にした夏休み2泊3日のキャンプを計画しました。

40分間で企画からプレゼンテーション準備までを行いましたが、限られた時間の中でどのグループも一生懸命にアイデアを出し合いました。定番のキャンプファイヤーやカッター漕ぎなどを始めとして、腕相撲大会などユニークなものもありました。

1グループ3分でプレゼンテーションを行いましたが、初めての発表体験に戸惑いながらも、3分をうまく使った発表が目立ち、山本先生の質問にも臨機応変に答えることができていました。

最後に山本先生のまとめ講義がありました。今回の活動を土台にしながら、生徒達が今後の様々な活動に活かしてくれることを期待しています。

次回は5月29日、救急救命です。

教育入門Ⅱ「ボランティアを考える」

5/9の教育入門Ⅱは「ボランティアを考える」と題して、兵庫県立舞子高等学校環境防災科 諏訪清二先生に講義をしていただきました。

舞子高校のボランティア活動を中心に、現地での教訓や帰ってきてからの支援、活動などについて具体的にわかりやすく話していただきました。

生徒達はテレビニュースや新聞では決して知ることのできない貴重な体験や心構えの数々に、食い入るように耳を傾けていました。

「ボランティアに必要な力は日常生活で身につくことばかり」という諏訪先生の話には深くうなずかされました。7月21日(土)・22日(日)に淡路島で行われる舞子高校主催のジュニアリーダー育成合宿の案内もしていただきました。多数の参加を期待したいと思います。

次回の教育入門Ⅱは、「模擬授業を計画しよう」というテーマでグループ活動を行う予定です。

教育入門Ⅰ「グループエンカウンター」

5/8(火) グループエンカウンターをおこないました。

講師として神戸YMCAから山本亮司氏をお招きし,子どもみらい類型での「出会い」を大切にし,互いに交流を深めると同時に,仲間作りの方法を学びました。

3限は柔道場にて,ある条件に従って互いにコミュニケーションを図りながらグループを作ったり,そのグループで課題に挑戦したりしながら,実践的に仲間作りを学びました。4限は教室に戻り,「印象ゲーム」や「ムシムシデパート」といったゲームを通じて交流を深め,後半の講義では本日の活動をまとめました。全員が本日の体験を振り返りながら,真剣に受講することができました。

教育入門Ⅱ 「初等教科教育(家庭)について」

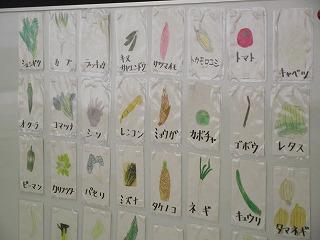

5/2(水)の教育入門Ⅱは「初等教科教育(家庭)について」でした。「小学校家庭科の授業を体験しよう」というテーマで、武庫川女子大学文学部教育学科の藤本勇二先生に特別講義をしていただきました。

藤本先生は3年前まで徳島県で小学校教諭として初等教育に携わっておられましたが、「若い先生を育てたい」との思いから現職に就かれました。

今日の講義では、授業づくりのポイントとして1.子どもの活動を作る 2.子どもの日常を足場にする 3.解決するのは子ども の3点を挙げられました。食品推理ゲームや野菜の浮き沈み実験、旬の野菜ワークなど実際の小学校家庭科の授業を紹介しながら、授業作りのポイントについてわかりやすく説明していただきました。

「大切なことは、子どもの声を聞くこと」という先生の言葉からは、子ども達の学ぶ意欲を引き出したいという思いが強く伝わってきました。子どもみらい類型の生徒達も生き生きと授業に参加しており、藤本先生からは「非常に授業がしやすい雰囲気でした」と褒めていただきました。

次回のテーマは「安全教育とボランティア」。講師は県立舞子高等学校 環境防災科長 諏訪清二先生です。

教育入門Ⅰ「マインドマップ」

5/1(火)3・4限 マインドマップの講義・演習を行いました。

昨年はほとんど知られていなかった「マインドマップ」でしたが、本校のオープンハイスクール等で目にしたことのある生徒が多数いました。

イメージ(絵)と言葉(単語)と色(カラー)を組み合わせて、自分の考えを整理していく手法を、講義や遊びなどを用いて学習していきました。今回のテーマは「私の夢」です。現状や、叶えるためにはどうしたらよいのかを、マインドマップを用いて表現していきました。多くの作業時間が取れたため、多数の生徒が色や絵を効果的に使いながら素晴らしい作品が出来上がりました。

教育入門Ⅱ「初等教科教育(国語)」

4月25日の教育入門Ⅱ(2年生)は初等教科教育、特に小学校の国語教育について講義を受けました。講師は前回に引き続き、神戸海星女子学院大学 心理こども学科の大岸啓子教授です。

前回大岸先生に提出した感想用紙には丁寧にアンダーラインが引かれて返却されました。今回の講義資料には感想文中の質問や気づきなどが数多く取り上げられており、生徒達の質問にも一つ一つ丁寧に答えていただきました。

小学校国語の目標や指導内容などについても詳しく講義され、実践の報告では小学校教諭時代の音楽会のVTRを見せていただきました。優しく、温かく、丁寧な講義がとても印象的でした。

次回は初等教科教育(家庭)について、武庫川女子大学 藤本勇二先生の講義を受けます。

前回大岸先生に提出した感想用紙には丁寧にアンダーラインが引かれて返却されました。今回の講義資料には感想文中の質問や気づきなどが数多く取り上げられており、生徒達の質問にも一つ一つ丁寧に答えていただきました。

小学校国語の目標や指導内容などについても詳しく講義され、実践の報告では小学校教諭時代の音楽会のVTRを見せていただきました。優しく、温かく、丁寧な講義がとても印象的でした。

次回は初等教科教育(家庭)について、武庫川女子大学 藤本勇二先生の講義を受けます。

子どもみらい類型オリエンテーション講義

4月24日(火)の教育入門Ⅰは、オリエンテーション講義を行いました。テーマは「教職の魅力」。講師は、教育サポーター・仲島正教先生です。

優しさを育てるクラス作りをはじめとして、「教育は『今日行く』」、「教師は子どもの未来の応援者」、「『できる、できない』ではなく『やるかやらないか』だ」と訴えられました。

先生を目指す生徒達の心に響く素晴らしい講義でした。生徒達も教育入門Ⅰ第1回の授業という緊張感はいつの間にか消え、仲島先生の言葉に引き込まれていました。講義終了後は生徒全員と仲島先生で記念写真を撮影しました。次回は「マインドマップ演習」です。

優しさを育てるクラス作りをはじめとして、「教育は『今日行く』」、「教師は子どもの未来の応援者」、「『できる、できない』ではなく『やるかやらないか』だ」と訴えられました。

先生を目指す生徒達の心に響く素晴らしい講義でした。生徒達も教育入門Ⅰ第1回の授業という緊張感はいつの間にか消え、仲島先生の言葉に引き込まれていました。講義終了後は生徒全員と仲島先生で記念写真を撮影しました。次回は「マインドマップ演習」です。

子どもみらい類型 教育入門Ⅱ

4月18日(水)5・6時間目、教育入門Ⅱでは、神戸海星女子学院大学 心理こども学科 大岸啓子(おおぎし ひろこ)教授より、「初等教育について ―幼稚園・小学校の先生になりたい人へ―」と題し、講義をしていただきました。

初等教育の目的・目標といったことから、初等教育の現状など、先生のご経験に基づいた示唆に富む内容でした。

初等教育の目的・目標といったことから、初等教育の現状など、先生のご経験に基づいた示唆に富む内容でした。

生徒たちも真剣な眼差しで聞き入っており、「その子にとって何が大事なのか考えることが大切だと分かった。」「『先生が変われば子供も変わる』という言葉が印象に残った。」というような感想が聞かれました。

次回は,初等国語教育について、引き続き、大岸先生にお話をしていただきます。

教育入門Ⅰ「特別講義」

3/16(金)13:30~15:00 本年度最後の特別講座として、武庫川女子大学文学部教育学科の 中本 秋夫先生をお招きしました。

テーマは「子どもの発達を支えるもの」

教師・保育士に大切な

「人を大切にし、子どもを人として尊重する態度と実践」

そして

「子どもを安心させようという気持ち」

「おかえり」と子どもを心から受け止める「愛」

教育・保育の原点ともいえる奥の深い内容でしたが、小学校教諭の経験もお持ちの先生の話は丁寧で高校生にもわかりやすく、助手のドラえもんと共に楽しく話をしていただきました。

教育入門「小学校実習②」

2/14(火)3・4限 今回の教育入門Ⅰは、2回目の小学校実習です。前回同様、小学校の3時間目後半から担当教室に入り、4時間目終了、そして給食までお世話になりました。

卒業間近な6年生向けのプレゼント製作を任されたり、算数の丸付けを手伝ったりと初めての経験に戸惑いながら、それぞれが一生懸命取り組んでいました。

また、担当クラスの先生が授業をされている様子を熱心に観察し、先生の目線で児童を見つめることも体験しました。生徒達は、今回の実習を通じて気付いたことや学んだことを「実習の記録」として実習先の小学校に提出します。

今回で、本年度の現場実習は全て終了しました。お世話になった幼稚園・保育園・小学校の先生方、子どもたちには、貴重な経験の場を提供していただき、本当に感謝しています。双方にとってさらに充実した実習となるよう、今後とも努力を重ねていきたいと思います。ありがとうございました。

卒業間近な6年生向けのプレゼント製作を任されたり、算数の丸付けを手伝ったりと初めての経験に戸惑いながら、それぞれが一生懸命取り組んでいました。

また、担当クラスの先生が授業をされている様子を熱心に観察し、先生の目線で児童を見つめることも体験しました。生徒達は、今回の実習を通じて気付いたことや学んだことを「実習の記録」として実習先の小学校に提出します。

今回で、本年度の現場実習は全て終了しました。お世話になった幼稚園・保育園・小学校の先生方、子どもたちには、貴重な経験の場を提供していただき、本当に感謝しています。双方にとってさらに充実した実習となるよう、今後とも努力を重ねていきたいと思います。ありがとうございました。

あかしあ台小学校はインフルエンザによる学級閉鎖のために実習ができなくなりました。児童のみなさん、早く回復して元気な姿を見せてくださいね。

実習を予定していた7人は学校に居残りです。梶原校長先生より直々に音楽の個人レッスンをしていただきました。なんと未経験者を含む7人全員が、ピアノで伴奏を弾きながら歌うことができるようになりました。

また、レッスンの順番待ちの時間を利用して「教育入門Ⅰ」の授業紹介を企画しました。

1年間の授業を振り返りながら、新入生へのプレゼンテーションを考えました。

教育入門Ⅰ「小学校実習」

2/7(火)3・4限 今回の教育入門Ⅰは、初めての小学校実習です。

お世話になった小学校は、ゆりのき台小学校、けやき台小学校、あかしあ台小学校、すずかけ台小学校、学園小学校の5校です。インフルエンザの流行で学級閉鎖になっているクラスもありましたが、元気いっぱいの児童達に迎えられ、緊張感の中、実習がスタートしました。

小学校の3時間目後半から担当教室に入り、4時間目終了、そして給食までお世話になりましたが、子ども達の前で自己紹介をしたり、早速授業のお手伝いをさせていただいたりと、大変忙しい2時間を過ごしました。

生徒達は学習内容の幅広さや教室移動・授業準備のめまぐるしさに戸惑っていましたが、帰校後に感想を聞くと、どの生徒も「大変やった」「忙しかった」「楽しかった」と充実ぶりを口にしていました。

来週の教育入門Ⅰも小学校実習を行います。これから1年間、計10回、同じ小学校で実習させていただきます。

お世話になった小学校は、ゆりのき台小学校、けやき台小学校、あかしあ台小学校、すずかけ台小学校、学園小学校の5校です。インフルエンザの流行で学級閉鎖になっているクラスもありましたが、元気いっぱいの児童達に迎えられ、緊張感の中、実習がスタートしました。

小学校の3時間目後半から担当教室に入り、4時間目終了、そして給食までお世話になりましたが、子ども達の前で自己紹介をしたり、早速授業のお手伝いをさせていただいたりと、大変忙しい2時間を過ごしました。

生徒達は学習内容の幅広さや教室移動・授業準備のめまぐるしさに戸惑っていましたが、帰校後に感想を聞くと、どの生徒も「大変やった」「忙しかった」「楽しかった」と充実ぶりを口にしていました。

来週の教育入門Ⅰも小学校実習を行います。これから1年間、計10回、同じ小学校で実習させていただきます。

教育入門Ⅰ「小学校実習の事前指導」

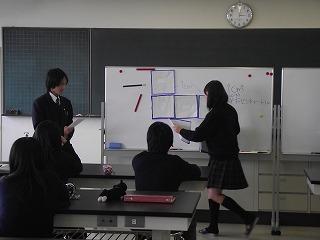

1/31(火)3・4限 今回の教育入門Ⅰは、小学校実習の事前指導です。今回は、三田市教育委員会学校教育課指導主事 福本八重歌先生にご指導いただきました。

まず、小学校教諭の仕事について、ワークシートを用いて作業後、一人ひとり発表しました。福本先生が発表内容をホワイトボードにまとめられました。まとめの的確さはもちろんのこと、小学校の先生らしい丁寧な字と、よく考えられた板書計画が印象的でした。

続いて、小学校教育の現状と課題についてお話しいただき、三田市の学校教育については三田市制作のDVDを見せていただきました。生徒達は自分たちの出身校や知人が出てくる場面もあり、興味深く鑑賞していました。

最後に、グループワークを通して、小学校実習で留意したいことをまとめていきました。8つの「見る」のお話しは非常に具体的で、生徒達にとってもわかりやすい内容でした。(8つの「見る」…「見下ろす・見下す・見落とす・見比べる」は×、「見つめる・見わたす・見守る・見極める」は○)

2/7・14はいよいよ小学校実習です。近隣の5つの小学校で初めての実習を行います。

まず、小学校教諭の仕事について、ワークシートを用いて作業後、一人ひとり発表しました。福本先生が発表内容をホワイトボードにまとめられました。まとめの的確さはもちろんのこと、小学校の先生らしい丁寧な字と、よく考えられた板書計画が印象的でした。

続いて、小学校教育の現状と課題についてお話しいただき、三田市の学校教育については三田市制作のDVDを見せていただきました。生徒達は自分たちの出身校や知人が出てくる場面もあり、興味深く鑑賞していました。

最後に、グループワークを通して、小学校実習で留意したいことをまとめていきました。8つの「見る」のお話しは非常に具体的で、生徒達にとってもわかりやすい内容でした。(8つの「見る」…「見下ろす・見下す・見落とす・見比べる」は×、「見つめる・見わたす・見守る・見極める」は○)

2/7・14はいよいよ小学校実習です。近隣の5つの小学校で初めての実習を行います。

学校情報化優良校

学校情報化認定とは・・・

日本教育工学協会(JAET)において、教育の情報化の推進を支援するために、「情報化の推進体制」を整え、「教科指導におけるICT活用」「情報教育」「校務の情報化」に積極的に取り組んでいる学校を客観的に評価し、認定するものです。

※認定期間:2025年度~2027年度(3年間)

今後は『学校情報化先進校』に向けて、さらなる取組みを進めていきます!

三田西陵高校情報

2分でわかる!

子みらいって?

部活動活動風景

生徒会執行部が全部活動を巻き込んで

写真撮影を行いました♪

携帯サイトはこちら

ファイルダウンロード

学校連絡先

兵庫県三田市ゆりのき台3丁目4番

TEL:079-565-5287

カウンタ

1

5

5

1

5

2

6

7

Copyright

このホームページは兵庫県立三田西陵高等学校にて運営・管理されています。

画像・PDF及びこのサイトで使用の全ての流用を禁じます。