カテゴリ:学校行事

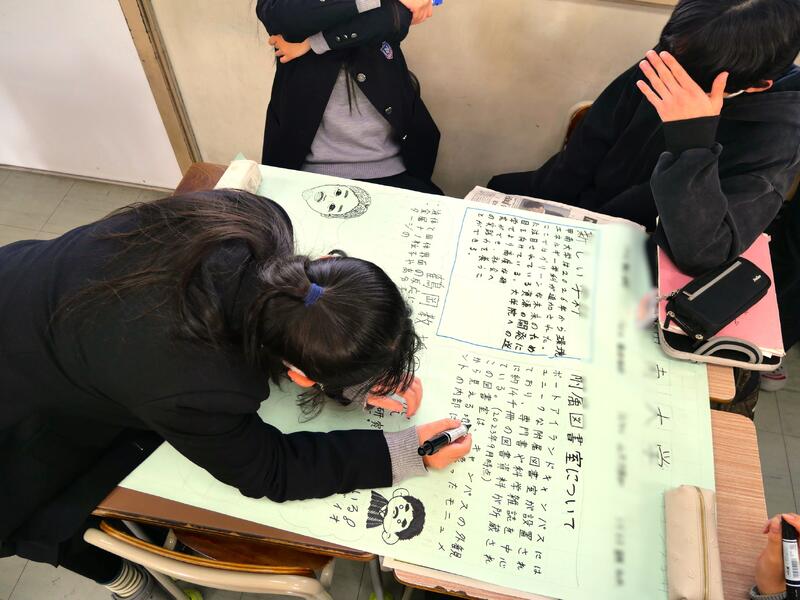

総合学科発表会準備

総合学科発表会にむけての準備が進んでいます!

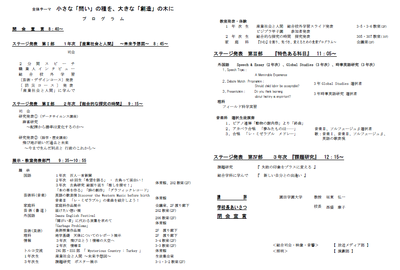

産業社会と人間・総合的な探究の時間・課題研究などの総合3科目だけでなく、各教科の様々な取り組みを発表します。

発表形式も、ポスター発表、スライド発表、演奏や合唱、作品展示、体験を伴うブースなど、様々です。

校内のいろいろな場所で1年間の取り組みをご覧いただけます。(文化祭みたいなものです)

ホームページのトップ画面から申し込みができます。

ぜひ、総合学科の学びをご覧ください。

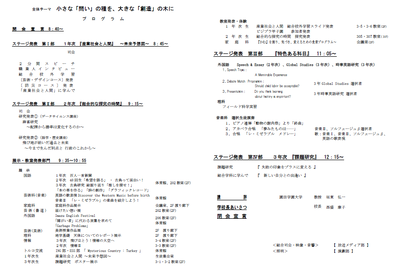

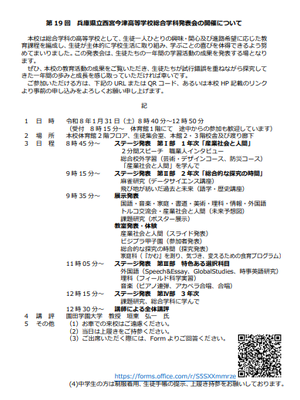

【プログラム】令和7年度 第19回総合学科発表会

震災追悼行事を執り行いました

本日、朝のホームルーム後に、阪神・淡路大震災の追悼行事を執り行いました。

生徒らは起立し、震災で犠牲となられた方々に深い哀悼の意を表し、黙とうを捧げました。

その後、校長先生より、震災当時のご経験を交えながら、命の尊さについてお話がありました。

震災の記憶と教訓を風化させることなく、命を大切にしながら日々を過ごしていくことの重要性を、改めて共有する時間となりました。

【申込フォーム】令和7年度 総合学科発表会

3学期始業式

皆様、明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

1月9日(木)、3学期始業式が行われました。

オンラインでの式典も今回で複数回目となりました。

回を重ねるごとに改良が加えられ、背景もここまでバージョンアップしました

ちなみに・・・

1学期終業式は三脚もない状態からスタート

2学期始業式

2学期終業式

そしてこちらが3学期始業式です

校長先生のお話

背景が画面にきれいに収まり、デザインも式典にぴったりで、全体としてとてもよい印象になったと思います

その後、表彰伝達が行われ、演劇部と吹奏楽部が表彰を受けました

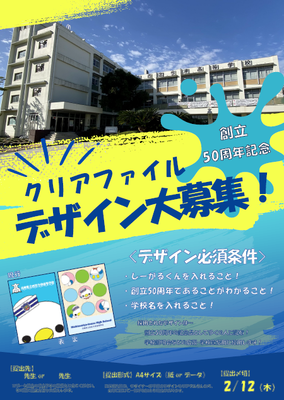

また、来年度の50周年記念に向けた「特別仕様のクリアファイル」のデザイン募集についての説明がありました

採用されたデザインは、創立50周年の記念品として多くの方に配布されるほか、学校説明会での配布や広報・宣伝など、さまざまな場面で活用されます

今高生の皆さん、ぜひあなたのデザインを応募してみませんか

50周年という節目の年に、歴史に残るデザインとなることを期待しています

たくさんのご応募をお待ちしています

【48回生修学旅行】無事に帰ってきました

那覇空港を出発した飛行機は、予定通りそれぞれの空港へ到着しました。生徒は沖縄との気温の差を感じ、上着を着込んでいました。

この4日間、体調不良者になる生徒も出ましたが、無事に全員が帰ってくることができました。

初日の緊張した表情が、今日の笑顔に変わるまでの成長をそばで見られたことに、引率教員一同、深い感慨を覚えています。

民泊での出会い、観光や自然体験を通し沖縄の地で感じた感動、仲間との絆――どれも生徒たちの心に残る大切な経験となったことでしょう。あらためて保護者の皆様には、学校の教育活動にご理解ご協力を賜り、この旅を支えていただいたこと、深く感謝申し上げます。

これにて、48回生の修学旅行全日程を無事に終了しました。

【48回生修学旅行】国際通り観光

予定通りに国際通りに到着し、それぞれの班別行動が始まりました。

国際通りでは、修学旅行実行委員の企画であるミッションに取り組んだり、お土産を選んだり、沖縄グルメを味わったりと、思い思いに最後の時間を楽しんでいます。

空港到着後は伊丹空港着の5組・6組、神戸空港着の1〜4組それぞれで解団式が行われ、現在、神戸空港・伊丹空港の両グループとも全員搭乗手続きを終え、帰りの便に全員無事に搭乗します。

【48回生修学旅行】最終日の朝

おはようございます。

沖縄修学旅行もいよいよ最終日となりました。

生徒たちは朝早くから荷造りをして大バッグをトラックに積み込み、朝食をとり、チェックアウトを済ませて最終日出発です。

少し名残惜しそうな表情を見せつつも、最後の一日を楽しみにしている様子でした。

この4日間で、たくさんの笑顔と成長が見られましたが、今日も安全に、そして心に残る一日となるよう見守っていきます。

【48回生修学旅行】夕食後のレクレーション

17時にハイナウェルネスリゾートオキナワに到着しました。

生徒はそれぞれに安堵感した表情でロビーに入ると、部屋の確認や荷物の整理、更衣など、夕食に向け、てきぱきと動けていました。

18時頃にビュッフェ形式の夕食を楽しんだ後、20時30分からはいよいよレクレーション大会です。

このレクレーション大会は、修学旅行実行委員のレク係を中心に生徒達が4月から企画・準備を進めてきたという経緯があり、実行委員もギリギリまで確認を重ねて緊張した面持ちでした。

いざ始まると、練習やリハーサルの甲斐あって、クラス対抗での「1to10」と「クイズ大会(イントロクイズ・ジェスチャークイズ・先生クイズ)」で会場は大盛り上がりです。さらに、有志の歌やダンスの発表と、生徒達はとても笑顔で楽しいひと時を過ごすことができました。

最後には、修学旅行中に誕生日を迎えた生徒へのサプライズバースデーケーキがあり、クラスを越えての交流も深まりました。修学旅行実行委員のみなさん、本当にありがとうございました。

21時55分にレクリエーションが終了。明日の最終日に向けて、22時30分に就寝です。

【48回生修学旅行】選択コース体験

午前9時から、それぞれの選択コースに分かれて活動が始まりました。

琉球村ではサンゴランプ作りなどの体験活動と沖縄文化の見学をしました。もとぶ元気村ではイルカと触れ合ったり、万座毛や古宇利島では絶景を楽しみました。マリン体験やマングローブカヌー、ダイビングなどに参加した生徒たちは、小雨が時折降る中でしたがそれぞれの活動に取り組むことができ、沖縄の自然の中で思い切り体を動かしました。

とても笑顔と歓声があふれる一日になっています。

17時過ぎに全コースホテルに到着し、今から夕食になります。

#49回生(新1年次)

#48回生(新2年次)

#47回生(新3年次)

部活動関連のブログ

学校行事関連のブログ

もう少し詳しく見たい方は下記リンクからどうぞ。

今までのブログは、「西宮今津高校ブログ(今高ポータル)」でご覧になれます。

6/13 更新

他の動画は、「動画集」で閲覧することができます。