SSH

第1回探究情報交換会を行いました

令和6年7月4日(木)に第1回探究情報交換会を行いました。テーマは「課題研究のテーマ決定について」で、本校教員の他、他の高校や近隣中学校の教員、姫路市教育委員会の職員など計23名が参加しました。

はじめに、姫路南高校の実践発表、姫路東高校の実践発表を行い、それぞれの学校での探究活動の現状について、具体的な実践例を交えながらお話いただきました。

|

|

その後、班別で情報交換を行いました。どの学校もテーマの決定や生徒への助言など、探究活動を行う上での課題を抱えており、他校の先生方の意見を聞いて、その課題を共有しました。また、中学校では探究活動を行うのが難しいという現状も教えていただきました。中学校での様子と高校での様子を互いに知ることができ、また、中学校での探究活動がなぜ「難しい」のかについても議論を深めることができました。

|

|

第2回は12月初旬に行う予定です。

アラカルト講座&サイエンスカフェを行いました

令和6年6月21日(金)に1年次を対象とした「アラカルト講座」と全年次の希望者を対象とした「サイエンスカフェ」を行いました。

「アラカルト講座」では、12名の先生方に研究の専門分野や社会との関係等についての講義をしていただきました。生徒たちは自身が希望する2つの講座を受講しました。どの講座でも専門的な内容をわかりやすく説明していただき、探究活動の進め方や自分の進路について考えるためのアドバイスもたくさんいただきました。講義後、友人と受講した講座の内容について話し合う生徒の姿をたくさん見かけました。生徒たちの興味関心の幅が広がり、とても充実した時間となりました。

|

|

|

|

|

三田村 宗樹 先生 大阪公立大学 名誉教授 |

岸本 直子 先生 関西学院大学工学部 教授 |

鶴田 宏樹 先生 神戸大学価値創発部門長・准教授 |

柴田 正輝 先生 福井県立大学恐竜学研究所 教授 |

|

|

|

|

|

斗内 政吉 先生 大阪大学レーザー科学研究所 教授 |

亀井 康富 先生 京都府立大学生命環境科学研究科分子栄養学研究室 教授 |

山田 隆子 先生 姫路大学看護学部 准教授 |

野村 美治 先生 アース製薬株式会社研究開発本部 研究部アドバイザー |

|

|

|

|

|

瀬戸山 晃一 先生 京都府立医科大学医学基盤教育部長 大学院医学研究科医学生命倫理学 主任教授 医学部医学科人文・社会科学教室 教授 |

増田 弘治 先生 京都府立医科大学人文・社会科学教室 研修員 讀賣新聞大阪本社 記者 |

鳴沢 真也 先生 兵庫県立大学自然・環境科学研究所 専任講師 |

伊藤 美津枝 先生 シスメックス株式会社臨床戦略・学術本部 学術二部 シニアプランナー |

|

アラカルト講座の様子 |

トコジラミの実験の様子 |

アラカルト講座終了後、講師の先生方と自由に会話ができる「サイエンス・カフェ」を行いました。1年次だけでなく、探究活動の進め方や進路に悩む2年次と3年次の生徒も集まり、自分の受講した講座以外の先生のお話を聞いたり、講座内で気になったことを質問したり、進路についての相談をしたりしました。また、生徒だけでなく、教員も参加し、計23名が先生方との会話を楽しみました。終始笑い声が絶えず、話が尽きることもなく、あっという間の時間でした。

日本地球惑星科学連合(JpGU)2024年大会でポスター発表を行いました

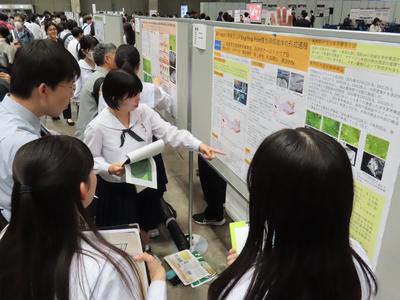

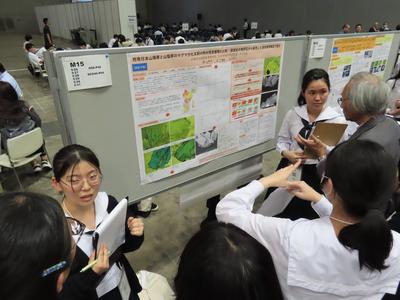

令和6年5月26日(日)に幕張メッセ(千葉県)で日本地球惑星科学連合(JpGU)2024年大会の「ポスター発表」に科学部のマグマ班とオーストラリア班が参加し、ポスター発表を行いました。

テーマは、マグマ班が「西南日本山陽帯と山陰帯のマグマ分化末期の熱水残液循環の比較 -深成岩の角閃石から発見した波状累帯構造で推定-」、オーストラリア班が「豪州NSW州南東部沿岸Bingi Bingi Point複合深成岩体の形成過程」です。どちらも角閃石から発見した波状累帯構造に関する研究についての発表で、マグマ班は国内の岩石、オーストラリア班は海外の岩石を対象としています。発表を通して、専門家や他校の高校生など、多くの方と議論を行うことができました。

|

|

|

|

京都大学で岩石薄片の分析をさせていただきました

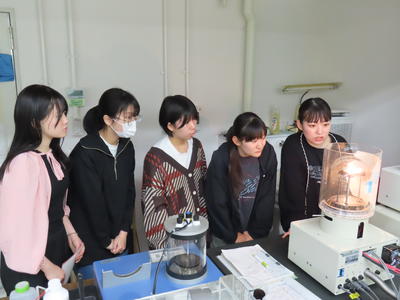

令和6年5月11日(土)、12日(日)に京都大学でEPMA分析をさせていただきました。

今回分析した岩石は、令和6年1月末のオーストラリア海外研修で採取した岩石試料の薄片です。校内で偏光顕微鏡を用いて薄片を調べた結果、角閃石から波状累帯構造が複数見つかり、成分を詳しく調べるため、京都大学にあるEPMA分析装置を使わせていただきました。参加した生徒は、京都大学大学院の学生から分析装置の使い方を教わった後、一般の高校生では普段扱えないような分析に生徒自ら取り組みました。今後、分析の結果を処理するプログラムを組んで研究をすすめます。

|

|

|

|

EPMA(Electron Probe Micro Analizer):X線ビームを照射して、3μm範囲内の成分を分析する装置

理数探究の授業が始まりました!

理数探究基礎(1年次)、理数探究・科学倫理(2年次)、理数探究(3年次)の今年度の授業が始まりました。

1年次と2年次は、それぞれ初回の授業でSSH推進部長の川勝主幹教諭から姫路東高校のSSH研究開発テーマや探求と探究の違い、探究で大切なことなどについての講義を受けました。また、2年次は科学倫理についてのガイダンスも受けました。次回の授業では班別に分かれ、テーマを設定します。

3年次は、昨年度の研究を継続して取り組みます。

|

|