創造科学科ブログより抜粋

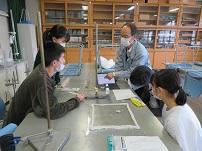

令和4年4月20日 創造応用Ⅰ(自然科学)「探究応用実験-物理」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系(26名)が創造応用ISの授業で物理分野の探究応用実験活動を行った。

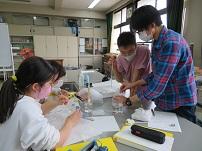

今回は「重力加速度の大きさgの測定」を課題とした実験を行った。記録タイマーやおもり、力学スタンド、方眼紙等与えられたものを組み合わせ、重力加速度の測定を行った。

今回は単純に重力加速度を測定するだけではなく、「実験の精度を上げるために必要な条件を考える」ことをテーマとした。途中で、グループごとに実験精度を上げるための工夫を発表し共有し、何が精度を上げる障害になっているのかを考えながら実験を行った。

令和4年4月19日 創造基礎B「獅子ヶ池フォトコンテスト表彰式」

長田区役所701会議室において、本校創造科学科6期生(2年生)6名が獅子ヶ池コンテスト主催「獅子ヶ池写真コンテスト」の授賞式を行った。最優秀賞作品を投稿してくれた方にお越しいただき、主催者挨拶、表書状と副賞(ソース詰め合わせ、瓦せんべい)の授与、写真撮影、受賞者からの一言、謝辞、長田区役所からの一言という流れで式が行われた。受賞者の方は丸山地区(獅子ヶ池付近))に暮らす方で、獅子ヶ池の清掃活動にも以前参加されていた方だった。長田区役所のInstagramから生徒のInstagramを見つけ、フォローしたのが応募のきっかけだそうだ。今後、生徒のInstagramに獅子ヶ池写真コンテストに選ばれた写真を投稿する予定だ。また、長田区の広報紙に夏頃掲載される予定である。

令和4年4月19日創造基礎B「神戸市の施策と長田区の現状」

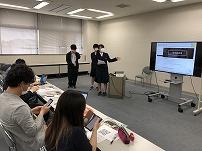

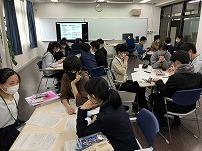

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科7期生(1年)40名を対象に、長田区まちづくり課課長の平岩正行氏をお招きし、「神戸市の施策と長田区の現状、そのまちづくりの取り組みについて」というテーマで講義をしていただいた。神戸市が「若者に選ばれる」魅力あるまちづくりに向けた施策や課題について、長田区を中心に講義をしていただいた。本講義は、本校と長田区との連携協定(平成30年)にもとづき、「創造基礎B」の導入として行われたものである。今後、各班が大テーマを設定し、AB2つに分かれ同じテーマで活動していく。

令和4年4月16日 「第12回未来創造シンポジウム」

本校講堂において、令和3年度の学校設定教科「創造」の集大成となる「第12回未来創造シンポジウム」を開催した。普通科2,3年生のグローバルリサーチ受講生と創造科学科5~7期生、県内の中学生とその保護者、他校教員ら約200名を対象に実施した。プログラムは以下の通りである。

1 受付・ポスターセッション

2 学校長開会挨拶

3 基調講演 「人類の最前線で活躍するリーダーとは」

JAXA 有人宇宙技術部門 宇宙飛行士運用技術ユニット

宇宙飛行士グループ長 宇宙飛行士 油井 亀美也 氏

4 学校設定教科「創造」の取り組み 生徒発表

(1)グローバルリサーチ 「フォーより身近な薬剤耐性菌」

普通科グローバルリサーチ受講生(3年)

(2)創造基礎(社会科学分野) 「Create micro library in Myodani」

創造科学科6期生(2年) 社会科学研究4B班

(3)課題研究(自然科学分野) 「彗星の構造再現と観測」

創造科学科6期生(2年) 自然科学研究2班

(4)創造応用ⅠL(社会科学分野) 「~空き家とアーティストをつなぐ~

架け橋プロジェクト」

創造科学科5期生(3年)

(5)創造応用ⅠS(自然科学分野) 「窓の開け方と換気効率」

創造科学科5期生(3年) 物理研究班

5 パネルディスカッション 「人類の最前線で活躍するリーダーとは」

司 会 創造科学科4期生(3年)

パネリスト 油井 亀美也 氏

普通科グローバルリサーチ受講生(3年生)1名

普通科グローバルリサーチ受講生(2年生)1名

創造科学科5期生(3年生)1名

創造科学科6期生(2年生)1名

創造科学科7期生(1年生)1名

基調講演では、壮大な宇宙飛行で体験談や、その体験を基にしたリーダー像について講演をいただいた。パネルディスカッションでは、学年を越え、自身の考えを出し合い油井飛行士にもコメントをいただきながら、笑いもある和やかな雰囲気の中でも、自身の熱い思いを出し合いそれを共有し合い、リーダー像について議論を深めた。

令和4年4月16日 創造科学科「新入生オリエンテーション」

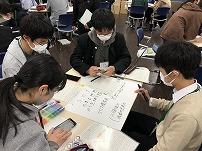

本校講堂において、本校創造科学科6期生(2年生)が創造科学科7期生(1年生)40名を対象にした新入生オリエンテーションを実施した。まず、学校設定教科「創造」の「創造基礎A」「創造基礎B」と新科目である「理数探究」について内容や心構え等を自身の体験を踏まえながら説明した。続いて自己紹介ゲームやジェスチャー伝言ゲームなどのアイスブレイクをはさんだ後、今後必要となる名刺交換の練習を行った。その後、ラウンドワーク「災害時の避難所での年代国籍をこえたコミュニケーション」を行い、1年生4名と2年生2名が1グループとなり、円形ボード「えんたくん」を活用し議論した。複眼的思考力を高めることを目的とし、班員で性別や年代、国籍を越えて円滑な避難所での生活を行っていく方法を模索した。議論の後、各班の代表者が発表を行った。入学間もない1年生に対して、創造科学科で今後必要となってくるエッセンスを実践的に伝えた。

令和4年4月13日創造応用Ⅰ(社会科学) 「自己紹介」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科6期生(2年)を対象に、「創造応用Ⅰ(社会科学分野)」の授業を開始した。始めにオリエンテーションとして、学習目的と目標、1年間の予定の確認を行った。続いて、担当する教員4名とALT1名の自己紹介をそれぞれ行った。自分の専門分野や興味関心があること、所属する学会等について発表した。続いて、生徒が自分の興味関心のある分野についてポスターにまとめ、発表した。同様の興味関心のある生徒同士で班を組む生徒もおり、14名の生徒のうち、2名ずつ2班がグループ研究を進めることになった。

令和4年4月13日 創造応用Ⅰ(自然科学)「探究応用実験-化学」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系(26名)が創造応用ISの授業で化学分野の探究応用実験を行った。探究応用実験では、1年時の課題研究で学んだ研究手法を実際の実験の中で実践的に活用していく内容となっている。

今回は「最強のカイロをつくるには?」を課題とし、「仮説を立てて実験を行う」、「実験結果を考察して改善法を考える」ことを実験の中で実践した。

カイロに使われる各成分の役割を実験の中から考察し、最高温度、温度の持続時間の向上を目指した。問いに対して真剣に向き合い実験を行う姿が見られた。

令和4年4月5日 創造基礎B 「獅子が池を美しくする会」フォトコンテスト選考

創造科学科6期生(新2年)の長田区の獅子が池のPR活動に取り組む2班3名が丸山コミュニティセンターで行われた「獅子が池を美しくする会」の第1回定例会に参加した。これまでの活動で、獅子が池のPRを目的としたフォトコンテストをSNSを用いて実施した。今回の定例会では、応募があった作品の中から、班員で20作品を選び、それを獅子が池を美しくする会に参加されている方と選考を行った。ただ美しいというだけではなく、「PR写真としてふさわしい写真」という観点で選考を行った。「ベスト獅子が池賞(最優秀賞)」と「優秀賞」の2作品が選ばれ、今後、長田区役所にて受賞者の表彰を行っていく予定である。

令和4年3月30日 「兵庫高等学校と神戸大学大学院人間発達環境学研究科の理数教育に関する連携協定 調印式」

本校は、神戸大学大学院人間発達環境学研究科と理数教育に関する連携協定を締結した。

神戸大学人間発達環境学研究科長の青木茂樹教授と本校校長の升川清則によるこの協定の調印式を神戸大学鶴甲第2キャンパスにおいて実施した。

この協定は、本校及び神戸大学における理数教育の課題に関し、連携して必要な対応を行うことにより教育及び研究の充実、発展に資することを目的として締結された。この協定により本校の教育活動への神戸大学の教員や学生の派遣、神戸大学の実験・実習に関わる施設利用の実施などが推進され、理数教育の充実を図っていく。特に令和4年度より実施される科目「理数探究」はこの協定の内容に基づいて実施され、より高度で深い教育活動が実施される。

※集合写真撮影時のみマスクを外して撮影しています。

調印式の様子は「J:COMチャンネル(地デジ11ch)」にて以下の日程で放送予定である。

令和4年4月 9日(土)、10日(日) 11:00/14:00/17:00/20:30

令和4年4月11日(月)~13日(水) 18:00

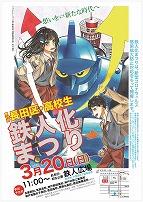

令和4年3月20日 「第12回長田区・高校生鉄人化まつり」

若松公園鉄人広場にて、KOBE鉄人PROJECT主催「第12回長田区・高校生鉄人化まつり」が開催された。

このまつりは、平成22年度に長田区主催の「第2回鉄人まちづくりイベント」に応募した創造科学科の前身である総合科学類型1期生の提案が最優秀賞を受賞し、長田区に所在する高校のさまざまな活動発表の場として実施されるようになったもので、今回は、本校創造科学科6期生(1年)10名と育英高校の生徒会、神戸野田高校の生徒会とで実行委員会を組織して企画、運営を行い、本校生が実行委員長を務めた。

「想いを⇄新たな時代へ」をテーマとして、幅広い世代がそれぞれの想いを新たな時代に繋ぎ、新たな長田区を作っていきたいという思いを込めた。

長田区の高校の部活動によるパフォーマンスだけでなく、「長田区クイズ」、「輪投げ」、「キックベース」、「ビーサン卓球」など実行委員企画も充実しており、春の陽気も手伝って多くの参加者が訪れ、大盛況となった。このまつりを最初の段階から企画し、地域や多くの方に協力いただきながら高校生の力でつくりあげた実行委員は、その達成感を強く感じていた。

J:COMチャンネル(地デジ11ch)で放送

3月26日(土)~30日(水)11:00/14:00/17:00/20:30(平日は19:30のみ)

078KOBE公式ャンネルでもアーカイブ配信 詳しくはこちら

令和4年3月20日-21日「協働探究ラウンド・テーブル奈良2022・春」

奈良市立一条高校美術室において、創造科学科6期生(1年)2名が、奈良女子大学教育システム研究開発センター(連合教職大学院)主催、「協働探究ラウンド・テーブル奈良2022・奈良」に参加した。全国から20名の美術・書道の部活動に所属する高校生が集まり、「ポストコロナ社会に向けて浮標 Watch Buoysを浮かべる」をテーマに作品を制作した。会場が今月末に解体されることから、部屋全体を使って美術作品を作るラウンド・テーブルが行われた。

1日目は、アイスブレイクのあと、各班でテーマについてディスカッションし、作品制作にとりかかった(写真1列目)。班ごとに制作時間が割り当てられ、キャンバスを自由に着色・文字入れを行った。

2日目は、1日目の活動に立体物(オブジェクト)が加わっていき、作品に新たな息を吹き込んでいった。ところが、各班の思惑が交差するなかでズレが生じた。作品としてどう完成に向かわせるのか対話をもつことになり、生徒たちはゴールに向けて意思統一を図った。これを契機に全員で制作に取り掛かり、作品を完成させた(写真2列目)。

最後に、今回のラウンド・テーブルのふりかえりを行った。班内におけるリフレクション。指導教員のリフレクション。班を組み替え、教員も参加したリフレクションと、3段階のふりかえりを行い、「表現するとは○○である」にあてはまるものについて対話した。

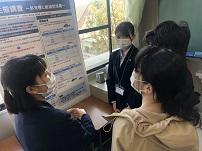

令和4年3月18日 「兵庫高校/神戸高校 創造応用 交流発表会」

創造科学科5期生(2年生)の理系生徒30名が本校において、神戸高校の総合理学科の生徒との交流発表会を行った。兄弟校である両校の生徒の自然科学、科学技術分野に関する探究活動についての発表を通して、生徒の交流する力、発表する力、質問する力、議論する力などを向上させるとともに、自然科学や科学技術への興味・関心を高め、学習意欲の高揚を図ることを目的として実施した。創造応用ISで研究してきた研究を発表し、質疑応答を行った。創造応用1年間の取り組みの集大成となり、外部発表会が中止になった中で他校の生徒と研究内容を発表し合い、議論を交わす希少な場となった。多くの生徒が満足感を感じていた。

令和4年3月17日第12回高校生鉄人化まつり実行委員会(5)

第12回高校生鉄人化まつり開催に向けた第5回会議が神戸野田高校で開かれた。今回はまず、ステージにおける総合司会者の司会原稿の読み合わせ、内容検討を行った。次に実行委員会企画の「キックベース」、「クイズ大会」、「ビーサン卓球」、「輪投げ」について詳細な実施方法について最終確認を行った。いよいよ今週末に迫った本番に向けて、実行委員が全員集まり、綿密な最終打合せを行えた。

【第12回高校生鉄人化まつり】

3月20日(日)11時~16時 新長田若松公園鉄人広場

参加予定校:育英高校、神戸野田高校、神戸常盤女子高校、神戸村野高校、長田高校、長田商業高校、夢野台高校、本校

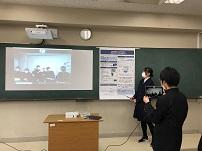

令和4年3月16日 「ジュニア農芸化学会2022」

創造科学科5期生(2年生)創造応用ISの生物班5名が「ジュニア農芸化学会2022」に参加した。事前に発表スライドに説明の音声を入れたものを提出し、それがweb上で公開され参加者が自由に視聴できる期間が設けられた。本日は、その研究発表について詳しい説明を聞きたい、質問があるところにオンラインで繋ぎ、議論を深めた。本校の生徒は「植物の器官とpH」の研究で参加した。大学の先生方や、同じ高校生から実験方法や研究の目的について質問があった。難しい質問もあったが相手の聞きたいことを汲み取とり答えることができ、自分たちの研究への理解が深まった。

~生徒感想~(一部抜粋)

質疑応答を通してたくさんの方がアドバイスをしてくださり、考えの及ばなかった範囲で実験の視点が増えたことで研究の醍醐味を感じられたように思います。たくさん課題は見つかりましたが、それ以上に大変だったけれど研究を一生懸命やった甲斐があったと思えました。

令和4年3月15日創造基礎B「大丸須磨店にてふりかえり」

大丸須磨店において、創造科学科6期生(1年)の本をテーマに活動をしている4班の生徒5名が訪ねた。株式会社大丸松坂屋百貨店店長付専門スタッフの立花氏と青木氏に向けて、生徒は「マイクロライブラリー」と「ストーリーウォーク」について、実践報告を行った。各班でアンケートをもとに分析や感想を述べ、今後の活動について希望を伝えた。大丸須磨店からは、マイクロライブラリーについて現在設置している2階階段踊り場に継続して設置することを承認された。また、ストーリーウォークについても、現在3階への階段踊り場に設置しているものをしばらく展示し、生徒が考えている名谷にまつわる展示物を今後検討してもらうことになった。ひとまず、生徒の活動は区切りをつけ、2年創造応用で継続して活動する生徒は実践から研究へ見方を変える予定だ。

令和4年3月14日創造基礎B FW「ビーチサンダル」

長田区役所において、創造科学科6期生(1年)のビーチサンダル(ビーサン)が長田発祥であることをアピールすることをテーマに活動をしている3班2名が打ち合わせをおこなった。長田区役所からはまちづくり課の上達氏と平野氏が参加してもらい、ビーサン活用の今後について生徒から報告を行った。3月20日(日)の「第12回高校生鉄人化まつり」で「ビーサン卓球」のブースを出展すること、はっぴーの家ろっけんにおいて、4月にイベントを実施する方向で進めていく予定である。

令和4年2月25日 RRE「外国人留学生交流会」

本校同窓会館ゆ~かり館において、本校創造科学科6期生(1年生)40名が大阪大学大学院と神戸大学大学院、兵庫大学の留学生11名と英語を用いて交流会を行った。本校生は課題研究の自然科学分野の取組みをパワーポイントを用いてプレゼンテーションを行い、留学生は「自国の環境問題」をテーマに発表を行った。最後に各グループ代表生徒が、セッションの報告を行った。生徒は楽しみながら積極的に留学生と交流することができた。

外国人留学生の出身国:インドネシア(3名)、ガーナ、キューバ、中国(2名)、ナイジェリア、パキスタン(2名)、バングラディシュ

令和4年2月22日 課題研究「校内発表会」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において9月より取り組んできた課題研究の校内発表会を行った。研究期間が限られているなか、神戸大学の大学院生の方のサポートのもとテーマの設定から研究計画を立て、実験、観察、フィールドワークを行い得られた結果を考察しまとめる活動を行ってきた。授業時間だけでなく朝の始業前、放課後や少しの空き時間を利用して熱意をもって研究活動を行ってきた。発表会は研究の結果はもちろん、研究への熱意や思いが詰まったものになっていた。

講評をいただいた神戸大学の谷先生からは、「研究の内容をしっかり理解して発表が行えており、随所に高校生らしい発想や工夫が盛り込まれていた。また、やみくもに研究するのではなくしっかりと仮説を立てその立証のための研究が行えていた。」と評価していただいた。

ー研究テーマー

1班:SAPの吸水量比較実験 ~天然物由来系セルロースを利用した吸水性ポリマーの合成~

2班:彗星の構造再現と観察

3班:気体の第四形態プラズマの変色 ~気体を変えるとどうなるの?~

4班:植物栽培における音との相関関係

5班:薬剤が髪の毛に及ぼす影響 ~髪の毛が傷むってなに?~

6班:環境DNAで身近な河川の生態調査 ~外来種と在来種の相関関係はあるのか?~

7班:コセンタングサの逆さとげと繊維構造の粗さの関係性

8班:DNAを落としただけなのに~環境DNAでカワバタモロコを探し出す~

令和4年2月22日第12回高校生鉄人化まつり実行委員会(4)

第12回高校生鉄人化まつり開催に向けた第4回会議がオンラインにて開かれた。今回はまず、長田区内の参加団体及びプログラムについて確認を行った。例年の参加団体がほぼ出そろう形でプログラムを組むことができた。次に実行委員会企画ついて議論した。ブース出展とステージ、飲食の代替案について検討した。本校が担当する「輪投げ」の企画について、詳細を報告した。ステージを担当する育英高校からは、問題の案を提案された。ポスターとチラシが完成し、参加校に配布する予定である。次回実行委員会は3月17日に実施予定。

【第12回高校生鉄人化まつり】

3月20日(日)11時~16時 新長田若松公園鉄人広場

参加予定校:育英高校、神戸野田高校、神戸常盤女子高校、神戸村野高校、長田高校、長田商業高校、夢野台高校、本校

令和4年2月9日 「創造応用I 校内発表会」

創造科学科5期生(2年生)の39名が本校において創造応用I校内発表会を実施した。

文系生徒による社会科学分野の探究活動の英語によるプレゼンテーション、理系生徒による自然科学分野の研究発表を合同で行った。普段の創造応用の授業は文系と理系は分かれて実施しているが、創造科学科として双方の研究を聞くことで広い視野、多角的に物事をとらえる力を養う。自分たちの研究内容を発信していく力を養うことはもちろん、他者の研究内容を素早く理解して的確な質問をぶつける力など多くのことを学んだ。講師として参加いただいた大学の先生からは、「どの研究も高校生らしさの中にも専門性がしっかり感じ取れる発表で楽しんで発表を聞くことができた」という評価をいただいた。

今後、発表会でのふりかえりを通じて研究の穴を埋めていくともに、研究内容を論文にまとめていく。

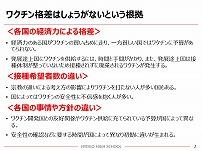

令和4年2月8日創造基礎A WHO西太平洋事務局講義「COVID-19との闘いとワクチン格差」

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科6期生(1年)を対象に、WHO西太平洋地域事務局 事務局長室管理官の野崎慎仁郎氏から「COVID-19との闘いとワクチン格差」というテーマで講義を行った。今回はフィリピン・マニラとオンラインをつないで実施した。事前課題で「ワクチン格差がしょうがないという根拠」「ワクチン格差から生じる問題」「ワクチン格差解消のために各国を動かす方法」をクラスで考え、まとめた。これをもとに、WHOが作成した資料を使いながら野崎氏からそれぞれの項目について講義をしていただいた。

令和4年2月8日 課題研究「第13回」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第13回目の授業を受けた。

課題研究校内発表会まで最後の授業となり、「よりよい研究発表を行うために」と題して、担当教員の指導のもと発表会に向けて、「研究目的の見直し」や「結果の効果的な示し方」、「考察の科学的根拠を考える」とポイントを絞って発表準備を行った。自分たちの研究を分かりやすく伝え、他者に興味をもってもらえるのかを意識して発表用スライドや発表原稿の作成を行った。

令和4年2月5日 課題研究「神戸高校/兵庫高校 合同課題研究発表会」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において神戸高校/兵庫高校 オンライン合同課題研究発表会を実施した。対面で実施予定だったが、オンライン開催に変更になりましたが、対面でのポスターセッションさながら、実際にポスターを用い、時間を計測して発表を行い、質疑応答も時間をかけて行った。また、他校の生徒の発表を聞き、自分たちの発表の良い点や改善点を再確認し、今後の発表に向けての課題も見つかった。

生徒感想

神戸高校総合理学科との発表会はすごくいい刺激になった。創造科学科内でも想定質問を行ったが、実験内容等を理解していることもあり、この程度の質問だろうと予想していたが、何も知らない人が聞くとそこを突いてくるのかと改善すべき点が多く見つかった。その点は班内でのディスカッションだけでは到底想定できないものだったので良いものを得られたと思う。

令和4年2月3日第12回高校生鉄人化まつり実行委員会(3)

第12回高校生鉄人化まつり開催に向けた第3回会議がオンラインにて開かれた。今回はまず、長田区内の参加団体について確認を行った。コロナ禍ではあるものの、例年参加の団体が多数反応を示してくれている。次に実行委員会企画ついて議論した。ブース出展とステージの2つを検討した。前者は、長田区がビーチサンダル発祥であることから「ビーサン卓球」の実施と、輪投げの企画を提案した。後者はクイズを実施することになった。次回実行委員会は2月22日にオンラインで実施予定。

令和4年2月2日 創造応用IS「探究活動⑬」

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの13回目の探究活動を行った。

創造応用の研究活動の時間も最後の1回になり、次週の校内発表会に向けて各班で発表練習を行った。研究内容全体を再度見つめなおし、どのように分かりやすく他者に伝えるのかを意識しながら発表練習をおこなった。数学班、物理班は大学の先生にオンラインで発表を聞いていただき助言をいただいた。校内発表会までの1週間、最後まで自分たちの研究内容がしっかりと伝わるように発表を磨きあげていく。

令和4年2月1日 課題研究「第12回」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第12回目の授業を受けた。

今回の授業では2月5日の神戸高校とのオンライン合同発表会にむけてポスターセッションの練習を行った。小型ポスターを貼って時間を測り本番を意識して練習を行った。2班で組になり発表を聞きあい、質疑応答も行った。練習してみることで、発表の構成や流れを再度見直すことができた。担当の教員からのアドバイスも受けて発表に向けて最終仕上げに入っていく。

令和4年1月26日創造基礎A 薮中三十二氏講義「世界に負けない日本」

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科6期生(1年)を対象に、立命館大学客員教授の薮中三十二氏(元外務事務次官)をお招きし、「世界に負けない日本 国家と日本人が今なすべきこと」というテーマで講義を行った。初めてに、自己紹介を兼ねて外交官としてのエピソードをお話しいただいた。準備として、生徒は著作を読んでおり、立体的に外交の現場を知る機会となった。休憩をはさんで、生徒とのディスカッションを行った。米中対立をベースに、日本の安全保障に関して、その切迫感や自衛隊と米軍への期待度合いについてグループで議論した。薮中氏には、生徒の輪の中に入っていただき、直接議論をしていただいた。次に日本は軍備増強するか、抑止力増強のための外交か、信頼醸成のための外交というテーマで議論した。日本が強気一辺倒では国際社会ではうまく行きそうにないことに気付き、ASEANやインドを巻き込みながら、中国との関係構築を進めて行く方向に議論が進んだ班もった。議論は質疑応答含め3時間に及び、生徒からは質問が途絶えることなく熱気に満ちた講義となった。

令和4年1月26日創造基礎B FW「はっぴーの家ろっけん」

介護付きシェアハウス「はっぴーの家ろっけん」に、創造科学科6期生(1年)のビーチサンダル(ビーサン)が長田発祥であることをアピールすることをテーマに活動をしている3班2名が訪ねた。株式会社Happyの前田氏と介護士の村松氏が対応してくださり、生徒はビーサンを使ったプログラムを提案した。準備運動から始まり、ビーサンホッケーやビーサン卓球など、提案の多くが好評であった。今後プログラムをチラシ等に落とし込み、イベント実施に向けて準備を進める予定である。

令和4年1月26日 創造応用IS「探究活動⑫」

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの12回目の探究活動を行った。

探究活動も最終段階に入りどの研究班も発表用のスライド作成に取り組んだ。残念ながら1/30に参加を予定していた外部発表会が新型コロナ感染拡大の影響で急所中止となってしまった。しかし2/9の校内発表会に向けて気持ちを切り替えて、スライド作成や発表練習に熱が入っている。スライドの作成していく中で研究の進め方や実験内容にも反省点があることを実感しながらも上手く研究の意義や魅力が伝わるような発表を意識しながら準備を進めている。

令和4年1月25日 課題研究「第11回」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第11回目の授業を受けた。

今回の授業では前回に引き続き2/5に実施予定の神戸高校との合同発表会(ポスターセッション)で使用する研究ポスターの作成に取り組んだ。作成も最終段階に入り、全体の色使いや図表の配置、文章の表現方法、文字のフォントなど実際にポスターを見た際に感じるのかを意識しながら最終調整を行った。今後ポスターを使い発表練習に取り組む予定である。

令和4年1月19日 創造応用IS「探究活動⑪」

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの11回目の探究活動を行った。

探究活動も終盤に入り、どの研究班も内容のまとめ、研究発表のためのスライド作成に取り組んだ。実験で得られた大量のデータをもとにじっくりと考察を行い、聴者にどのように伝えていくのかを検討した。大学の先生に指導をいただきながら考察を深めた班もあり、発表に向けての準備を進めた。今後、発表練習も行っていく。

1/30には「サイエンスフェアin兵庫」、2/9には「創造応用校内発表会」で発表を行う予定である。

令和4年1月18日 課題研究「第10回」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第10回目の授業を受けた。

課題研究での実験・観察を終え、研究発表会に向けて発表準備を行った。今回は2/5に実施予定の神戸高校、明石北高校との合同発表会で使用するポスターの作成に取り組んだ。

ポスター発表の特徴から、どのようなポスターが聴者を惹きつけるのか、聴者が見やすいポスターがどのようなものなのか、どのような情報を盛り込むべきかなどポスター作成方法を学びながら作成を行った。

令和4年1月18日第12回高校生鉄人化まつり実行委員会(2)

第12回高校生鉄人化まつり開催に向けた第2回会議が神戸野田高校で開かれた。今回はテーマ「想いを⇄新たな時代へ」の確認をし、神戸野田高校の漫画・動画研究部の部員が作成してくれたポスターのラフ案から絞り込みを行った。続いて、実行委員企画として、飲食物の提供について地域のお店の委託販売の案で進めることや、長田区がビーチサンダル発祥の地であることからそれを活用した「ビーサン卓球」のブースを出すこと、ステージでの企画を今後練ることが決まった。次回会議は2月3日(木)にオンラインで実施される予定だ。

令和4年1月16日創造基礎B実践活動「マイクロライブラリー」「ストーリーウォーク」

大丸須磨店において、創造科学科6期生(1年)の生徒6名が実践活動を行った。大丸須磨店の「ほんとみょうだに。」というテーマにあわせて、2つのプランを提案し、大丸のイベントに合わせて実証実験を実施した。

マイクロライブラリーは、返却不要、寄付大歓迎の市民による循環型の図書スペースのことである。50冊ほど準備した本は1時間ほどで15冊を持ち帰えられ、そこに近隣の方が早速20冊ほど児童書を持参して加えられるなど、当日のうちに本の循環が始まっていた。生徒は幅広い世代と交流ができた。

ストーリーウォークは、本の一場面を切り取って、間隔をあけて掲示し、歩きながら物語を楽しむで、本来は名谷図書館へ誘導を目的としていたが、今回はマイクロライブラリーへの誘導となった。生徒は「蜘蛛の糸」を題材に、イラストを自作し、大丸にパネルを用意してもらい、提示した。

今回の取組みは1階エスカレーターホールにて1月末まで設置され、以降は1階から2階に上がる階段と階段ホールに移設される予定だ(実施期間は1ヶ月)。

令和3年12月20日 創造応用IS オープンラボ

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用IS オープンラボを6期生(1年生)の理系選択者を対象に実施した。

参加した1年生に自分たちの取り組んでいる研究内容を説明し、見学してもらうことで来年度の創造応用ISがどのような内容なのかを先輩から後輩に伝えイメージをもってもらうことを目的として実施した。参加した1年生は自分たちが現在取り組んでいる課題研究と比べ、より深く、発展的な研究が行われていることを実感した。2年生にとっては、1年生への説明を行いながら自分たちの研究内容を再確認し今後の研究計画を立て直す機会になった。

令和3年12月19日 明石市立天文科学館 彗星観測

創造科学6期生(1年生)の生徒4名が、課題研究の彗星の構造再現の研究として、明石市立天文科学館の井上館長はじめ、学芸係の方々の指導のもと、レナード彗星や土星、木星の観測を行った。

研究の中で実際の彗星の観測を行いたいという強い思いを汲み取っていただき今回の観測が実現した。風が強く雲の流れが早く観測が簡単ではない状況であったが、粘り強く観測に取り組み、その彗星のコマや尾を実際に観測し、写真におさめることができた。観測できた時間が非常に短く、分光による成分の特定まではいかなかったが井上館長からは、この条件で観測できただけでも100点満点中300点だとの言葉をいただけた。普段は立ち入れない16階の天体観測室で口径40cmの天体望遠鏡を用いての観測が行え、今後の研究をさらに深める機会となった。

令和3年12月19日 甲南大学リサーチフェスタ2021

創造科学6期生(1年生)の生徒12名(3団体)が、課題研究の研究内容を甲南大学リサーチフェスタ2021に参加しオンラインを用いた口頭発表を行った。

リサーチフェスタは、文系・理系問わず幅広い研究発表を高校生、大学生、大学院生の発表件数を合わせて300件以上の発表・審査を行うもので、1年生の課題研究では初めての外部発表会であった。参加者、審査員の方から様々な質問、指摘、アドバイスをいただいた。また様々な分野の発表を多く聞き、今後の校内発表会や他校との交流発表会に向けて内容をブラッシュアップしていく。

【生徒感想】

・今回、リサーチフェスタに参加していろいろな人からたくさんの発表を聞くことができて、自分にとっても今後の活動や班にとってもとてもいい経験になりました。大学生などの研究は一見難しそうに見えたのですがプレゼンの技術やパワーポイントが分かりやすくて理解出来たものもあったので、難しい内容でもどうしたら分かりやすく説明できるかなどが分かりました。

・今回のリサーチフェスタで他人の発表だけでなく、自分たちの研究を客観的に見ることができました。普段、同じような発表をしても今回のような厳しい質問をされ、考えさせられることはあまりないですが、このような質問によって自分たちの問題点を見直すことができました。

令和3年12月15日 創造応用IS「探究活動⑩」

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの10回目の探究活動を行った。

数学分野では、神戸大学の稲葉先生から統計学の一元配置分散分析についての講義を受けるとともに、自身の研究の進捗状況を報告し、その進め方や今後の課題について助言をいただいた。

物理分野では、パラシュートの形に着目し、さまざまな形のパラシュートを作製し、落下速度にどのような影響を与えるのか詳細にデータをとった。室内の換気方法を研究している班は、発表会に向けて詳しい実験データの収集を行った。

化学分野では、神戸大学の秋本先生に研究全体の構成についてオンラインで指導をいただいた。明らかにしたことを1つずつ分けて発表することで初めてその内容を聞いた人に伝わりやすいと指導を受けた。また研究発表に向けて必要な追実験を行った。

生物分野では、神戸大学の源先生の対面指導を受け、出場を希望するジュニア農芸化学会の応募書類、審査書類の作成に取り組んだ。これまでの研究をいかに分かりやすく端的にまとめ、どのように魅力を盛り込むかをアドバイスいただいた。

都市工学分野では、プログラム言語Pythonを用いて実際に新長田駅周辺1km2の範囲に自分たちで考えた基準に基づいてコンビニの配置を行った。今後そのデータを用いて人口分布や人口密度などのデータに基づいて本当に適正配置であるかを検討していく。

令和3年12月14日創造基礎A「日本の財政の現状・課題」

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科6期生(1年)を対象に、財務省主計局調査課課長補佐の岡本めぐみ氏から「日本の財政の現状・課題」というテーマで講義を受けた。1)財政の現状と課題、2)新型コロナウイルス対応と財政・経済への影響、3)将来を見据えた財政上の力点・経済対策について説明を受けたあと、質疑応答を行った。事前学習で11月25日に政府が閣議決定した「令和3年度補正予算(第1号)」について政策の優先順位について学習しており、それをもとに活発なディスカッションを行うことができた。

令和3年12月14日第12回高校生鉄人化まつり実行委員会(1)

第12回高校生鉄人化まつり開催に向けた第1回会議が本校同窓会館武陽ゆ~かり館で開かれた。このまつりは、平成22年度に長田区主催の「第2回鉄人まちづくりイベント」に応募した本校総合科学類型1期生(創造科学科の前身)の提案が最優秀賞を受賞し、長田区に所在する高校のさまざまな活動発表の場として実施されるようになったものだ。本校からは創造科学科5期生7名、育英高校からは生徒会3名、神戸野田高校からは生徒会5名が実行委員として参加した。自己紹介のあと、役員決め、今回のテーマ、今後の大まかな予定について話し合われた。今年度は実行委員長を本校生徒が担うことになった。第12回高校生鉄人化まつりは令和4年3月20日(日)新長田若松公園鉄人スクエアで実施予定。

令和3年12月10日 RRE「外国人留学生交流会」

本校同窓会館ゆ~かり館において、本校創造科学科6期生(1年生)40名が兵庫教育大学と神戸大学の留学生10名と英語を用いて交流会を行った。留学生が前回とほとんど同じ方々だったため、自己紹介を済ませ本題に移った。本校生は創造基礎Bの取組みをテーマにパワーポイントを用いてプレゼンテーションを行い、留学生は「「SDGsに基づく自国が抱える課題について」をテーマに発表を行った。最後に各グループ代表生徒が、セッションの報告を行った。生徒は楽しみながら積極的に留学生と交流することができたとともに、創造基礎Bの地域活動について国際的な視点を得ることができた。

外国人留学生の出身国:ブルキナファソ、ナイジェリア、ジンバブエ(2名)、インドネシア(3名)、ベトナム(1名)、バングラディシュ(3名)

令和3年12月8日創造基礎B FW「大丸須磨店」

大丸須磨店に、創造科学科6期生(1年)の本をテーマに活動をしている4班8名が訪ねた。株式会社大丸松坂屋百貨店店長付専門スタッフの立花氏と青木氏に向けて、生徒は「マイクロライブラリー」と「ストーリーウォーク」を提案した。両提案について、須磨店として実施は可能としながら、実施時期や方法、主なターゲットを今後詰める必要があると指摘された。イベント実施に向けて今後準備を進める予定である。

令和3年12月7日 課題研究「第8回」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第8回目の授業を受けた。

課題研究での実験・観察も終盤にさしかかり、追い込みで実験を行う班や、大学院生の方からオンラインの指導を受けながらこれまでの実験結果をまとめて分析を行う班など、それぞれ研究活動を進めた。実験操作も回数をこなすことでスムーズに行えるようになり、得られたデータの分析についても深く行えている。

今月中旬には高校生の研究活動の発表会に参加する班もあり、それを見据えて研究活動を行った。

令和3年11月24日 創造応用IS「探究活動⑨」

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの9回目の探究活動を行った。

数学分野では、神戸大学の稲葉先生から統計学の一元配置分散分析についての講義を受けるとともに、自身の研究の進捗状況を報告し、その進め方や今後の課題について助言をいただいた。

物理分野では、これまでの研究で得られたデータをもとにパラシュート部分の形について考察し、それに基づいて設計したパラシュートを用いて落下の様子を確認した。もう一方の研究班では教室内の空気の対流を調べるために作製した模型を用いて、暗所で光を当てながら煙の動きを観察した。

化学分野では、作製した磁性流体の磁性を強める方法を試したが逆に磁性が弱まるという現象が確認された。この結果を考察し、さらに微細な粒子にまで粉砕する必要があると考えた。磁性流体を安定な状態で保存する方法も検討した。

生物分野では、豆苗に吸収させる液体のpHを一定に保つために酢酸と酢酸ナトリウムを用いて緩衝溶液の調製を行った。液性をできるだけ中性に近づけるために物質の混合比を変えながらpH調整を行った。また自分たちの研究を発表できる発表会について調べた。

都市工学分野では、プログラム言語Pythonについて学びを深めながら調べたコンビニの位置情報の入力を行った。また、研究発表に向けてこれまでの内容をまとめるともに今後研究する内容について考えた。

令和3年11月24日創造応用ⅠL「中間発表会」

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科5期生文系選択者(2年)9名が、パワーポイントを使用し、自身が取り組む課題研究についての口頭発表(発表8分、質疑応答3分)を行った。今回は、大阪大学大学院国際公共政策研究科教授の松繁寿和氏にご来校いただき、生徒の口頭発表に対してアドバイスをしていただいた。

発表タイトルは以下のとおり

「日本に宗教教育は必要か-「宗教都市神戸」を教材に-」

「防災グッズは持ち歩く時代へ-防災に対する意識-」

「いいクラスを作るには-学級崩壊の原因の検討に基づく提案-」

「義務教育下における中学生の不登校生徒へのよりよい対応環境」

「“3C”カードゲームによる在日ベトナム人に向けた言語学習 -Cool Japan, Card Game, Communication-」

「高齢者のICT交流促進に向けて」

「空き家×アーティストで描くサスティナブルタウン」

「色覚の個人差に関わらず見やすい誘導灯」

「数学の理解と好感度の関係」

令和3年11月20日創造応用 FW「スマホセミナー」

芦屋市立茶屋集会所において、創造科学科5期生(2年)の生徒1名が、「スマホセミナー」を見学した。この生徒は高齢者向けのスマホ活用支援について研究している。今回訪問したスマホセミナーは、茶屋之町自治会が芦屋市社会福祉協議会に依頼し、担い手として甲南高校ボランティア委員会の生徒が参加することで実施されている。昨年9月から実施され、月に2回程度のペースで継続的に行われている。参加するのは茶屋之町の高齢者で、LINEの登録やグループ作成やWebサイトの見方などについて質問し、高校生が1対1でサポートしていた。とてもゆったりした雰囲気でセミナーが行われており、生徒にとっても今後の研究の参考となった。

令和3年11月21日「協働探究ラウンド・テーブル奈良2021」

東大寺近くにある東京庵本店において、創造科学科6期生(1年)5名が、奈良女子大学教育システム研究開発センター(連合教職大学院)主催、日本航空株式会社・産学連携部・意識改革推進部協力「協働探究ラウンド・テーブル奈良2021」に参加した。全国から64名の高校生が集まり、大学・高校教員等と大人と一緒に「ラウンド・テーブル」を実施した。アイスブレイクのあと、第一部「飛行機は どのように 運航されているのか」では、航空運航についてどのような職員が関わっているのかを確認したうえで、「グループワーク(1)定時性・快適性・効率性の三つをどう満たすのか」を実施した。生徒と大人で4人1組となり、テーマについて議論し、発表した。続いて第二部「ようこそJALOODAの世界へ」では、グループワーク(1)での発表を踏まえ、日本航空株式会社産業連携部の長谷川氏と同航空部機長の片桐氏から「JALOODA」について対談が行われた。そして第三部「『JALOODA』の翼に乗って飛び立とう」では、「グループワーク(2)そのとき、君は、君たちは?」で実際のトラブルを題材にワークショップを行い、発表した。最後にふりかえりとして、「翼」をモチーフにした工作を行い、参加者全員で記念撮影を行った。

〈生徒感想〉

僕は今回のラウンド・テーブルに参加して学んだことが2つあります。1つ目がピンチこそチャンスである、ということです。JALの機長さんがおっしゃっていて、ピンチや緊急事態のときこそ「〜するとチャンス」と考えることでプラス思考になることができ、マインドコントロールをすることができるようになる、というものでした。これはこれからの学校生活でも、例えばテストの点数が悪い時、部活の試合で自チームが負けているときや流れが悪い時、もしくは創造科学科の授業の中で何かトラブルが発生した時、「え、チャンスじゃね?」と思えるようになり、それをチャンスにしてより良い結果を導く、など実用していきたいものです。そして2つ目が協力すれば新たな案が出る、ということです。グループワークをやる中で住んでいる地域も年代も全然違う人と話し合い、その人たちと自分の意見を合わせることで新たな考えが生まれ、それがグループワークのお題であった「このような場合の解決策とは?」の答えに上手く繋げることができました。特に自分が最善だと思っていた案に他者の意見を聞き、それがとても良い案になったときは自分でも感心し、ワクワクしました。これからのグループワーク、リーダーシップの在り方について考えられる良い機会で楽しかったです。

私は今回のラウンドワークで知らない人とひとつのものを作るということへの考え方が大きく変わりました。今までは緊張ということが一番にきていたけれど、今はわくわくの気持ちの方が強いと思います。そう思えたのは、今回同じテーブルだった方が年齢の差を関係なく全員が平等な立場で接してくださったからだと思います。他県の高校生や自分の2倍以上も年の離れた方など普段の生活では絶対に関わることができない人と一緒に協議をさせていただいて自分の貴重な経験になりました。また、講義の中で最も印象に残ったのがプラス受信のお話です。マイナスなことがあってもそれをプラスと捉えてチャンスにする、というのはとてもおもしろい考え方だなと思いました。そうした方がきっと人生何倍も楽しくなると思うので実践してみます!

今日の奈良でのラウンド・テーブルでたくさんのことを学べたと思います。特に、初対面の人と話し合っていくことのむずかしさについてです。いつもなら見慣れた友達と話し合っているから円滑に進む部分もあるけど、やはり初対面の人と話し合うとなると発言もいつもよりはしにくかったので円滑とまではいきませんでした。そんな中でも話し合いを成立させていくことができ、濃い内容となったことはとてもいい経験になったと思います。今後の活動にこの経験を活かしていきたいなと思います。

初対面の方と話すことに最初は緊張しましたがすぐに話せるようになりました。今回難しいと感じたことは歳の差がある方と会話することです。私の方が年下な分、こんな意見では未熟すぎないかと考えてしまう時もありました。でも発言しないと何も変わらないと思い発言すると、受け入れられ、足りない部分は他の方が補足してくださいました。今後は自分自身の知識の増加と勇気を持つことを心がけようと思いました。話し合い自体すごく楽しく、たくさんの方々の意見や雑談もできたので有意義な時間になりました。奈良も楽しかったです。来年も開催されるのなら参加したいと思いました。

話を聞いて驚いたのは、限られた時間や条件の中で、よい行動を考え実行しているということに対してだ。円卓会議では、三つくらいアクティビティがあり、どれも「こういう状況であなたたちはどうしますか」というような内容だった。15分くらいで意見を出しあったが、結論はベストなものにはならなかったと思う。しかし、話によると、JALの方は、かなり差し迫った状況で最適な方策をできているようで、すごいと思った。どうすごかったかというと、私が、話し合っている途中で、「こうしたほうがいいか。でも、具体的にどうしようか」などと思っていたことが、みんな両立されていたと思う。パイロットは賢くないといけないなどと聞いたことはあったが、成る程その通りだと思った。パイロットになるにあたって、イレギュラーな事態への対応に関して勉強しているからこそではあるだろうが、それでもやはりすごいと思う。すっかり緊急時の対応の話のようになっていた気もするが、チームという面からいうと、「目的を共有する」とか、そういったことが参考になったと思う。アクティビティでいろいろと話し合ったが、初対面で緊張もありながらもある程度の話し合いになったのは、「与えられた課題をなんとかする」ということで一致していたからだと思う。目的の共有さえされてあれば、だいたいのチームは上手く動くと思う。

令和3年11月17日 創造応用IS「探究活動⑧」

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの8回目の探究活動を行った。

数学分野では、ご指導・アドバイスをいただいている神戸大学の稲葉先生とオンラインで個人の研究テーマについて進捗状況を報告したうえで助言をいただくミニ報告会を行った。データを集める手法やテータ量など具体的な助言をいただいた。

物理分野では、パラシュート部分の形が落下速度に与える影響を調べるためパラシュート部分に送風機で風を当て、どの部位に風が強く当たっているのかを調べた。この結果をもとにパラシュートの最適な形を模索していく。

化学分野では、これまでに作製した磁性流体が時間とともにその特性を失っていくことに着目し、最適な保存方法を探る実験を行った。それと並行して、神戸大学の秋本先生からオンラインで指導をいただき、食品保存に磁性流体をどう活用していくかを考えた。

生物分野では、豆苗に吸収させる溶液が周囲の環境でpHが変化してしまい植物内でのpH変化を正確に確認することができないという結果から、緩衝溶液を用いてその問題を解決できないかと考え実験を行った。また、染色液を吸収した植物の断面を顕微鏡で観察し、染色液の分布を観察した。

都市工学分野では、今後の研究活動に必要になるプログラム言語Pythonについて学んだ。また、対象地域である新長田駅周辺のコンビニの位置をデジタルマップ上で確認して緯度、経度の位置情報を調べた。

令和3年11月17日 創造基礎B FW「はっぴーの家ろっけん」

介護付きシェアハウス「はっぴーの家ろっけん」に、創造科学科6期生(1年)のビーチサンダル(ビーサン)が長田発祥であることをアピールすることをテーマに活動をしている3班8名が訪ねた。株式会社Happyの和田氏と前田氏が対応してくださり、生徒は「ビーサン卓球」についてプレゼンテーションを行った。提案そのものは好評であったが、「はっぴーの家ろっけん」に合ったよりユニークなものにブラッシュアップするようアドバイスをいただいた。今後提案を続け、イベント実施に向けて準備を進める予定である。

令和3年11月16日 課題研究「第7回」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第7回目の授業を受けた。

今回は神戸大学の谷先生、各班担当の大学院生8名が来校してくださりその指導のもとで研究活動を行った。

吸水性ポリマーを用いた研究、彗星を手作りで再現する研究、採水した環境DNAから特定生物の存在を確認する研究、繊維の違いとひっ付き虫のひっ付きやすさの関係を探る研究、髪の毛がダメージを受ける条件を探る研究など、各班でこれまで進めてきた研究を大学院生の方の指導のもとじっくりと実験・観察に取り組み研究データを集めた。今後そのデータを分析しそこからでた結果を考察していく。

令和3年11月13日 創造科学科説明会

本校講堂において、県内外の中学生88名を対象に創造科学科説明会が行われた。受付後、創造基礎Bについてポスターションと、KOBE研修及び東京代替研修について口頭発表を行い、参加者は自由に観覧した。次に全体会では、学校長挨拶、学科長による学科概要説明、在校生による研究発表を行った。最後に、体験授業を行った。

全大会動画 ご視聴はこちら

〈発表タイトル〉

創造基礎「長田坂“fun”クラブ」

課題研究「彗星の再現と分光」「髪の毛を傷めにくくするためには」「ひっつき虫と素材による違いの関係」

創造応用ⅠL(文系)「〝3C″カードゲームによる在日ベトナム人に向けた言語学習~Cool Japan, Card game, Communication~」「駒ヶ林町をアーティストのまちへ」

創造応用ⅠS(理系)「磁性流体の食品保存への利用方法を探る(化学)」「安全に降りられるパラシュートをつくる(物理)」

〈体験授業〉

1.RRE(英語・社会) Teens who May Have Changed the World

2.創造基礎(社会問題) スタートアップ企業の資金調達を考えよう!

3.創造応用(多文化共生)神戸に住む外国の人たちの文化的背景を理解する

4.創造応用(数学) 日常生活における幾何学

5.創造応用(物理) 光から原子の様子を見てみよう

6.創造応用(化学) 豆腐の化学 ~えっ!?化学で豆腐って‥~

7.創造応用(生物) ダンゴムシの行動

8.STEAM ドローンを飛ばそう!プログラミング教室

9.生徒質問会 創造科学科について 他

令和3年11月10日 創造応用IS「探究活動⑦」

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの7回目の探究活動と中間報告会を行った。

数学分野では、自身の研究テーマについてその具体的な手法を大学の先生と相談しながら決定していった。これまでの講義で学んだ統計における関数をどのように組み合わせてどのように結果を導き出していくのかを考えた。

物理分野では、パラシュートのバルーン部分の表面積を一定に保ちながら形を変えることによって落下速度がどのように変化するのかを作製した模型を使って測定した。バルーンの形により落下時に空気を受ける部分の面積が異なるため、形状による差を確認した。

化学分野では、先行研究の内容をもとに、磁力をあてることで食品の鮮度が保てるのかを評価するために寒天培地を用いて食品から発生するカビを抑制できるのかという観点から評価する方法を考えた。今後実際に食品に磁力を当てて評価していく。

生物分野では、野菜に様々なpH指示薬を溶かした水を吸収させ、内部でのpHの変化から水の吸収のメカニズムを探るための実験を行った。野菜に色水を吸収させた後、断面を確認し、維管束部分が染まっていることを確認した。

都市工学分野では、新長田駅周辺に地域を絞り、現在のコンビニの配置について調べた。また、その地域の人口、年齢分布も調べ、そこからコンビニの適正配置について検討を行っていく。また、自分たちで考えた適正配置が本当に適切なのかを評価する方法についても検討した。

分野ごとの活動の後、全ての分野が集まり、中間報告会を行った。今回の報告会では、自分たちの研究をいかに魅力的に伝え、聞き手に興味をもってもらうかという部分を意識して発表を行った。お互いに質問や意見を交わし、今後の研究につなげていく。

令和3年11月3日 課題研究「高塚公園採水」

課題研究で「環境DNA」をテーマに研究している創造科学科6期生(1年生)の8班4名が、カワバタモロコとブラックバス、ブルーギルがいるかを調べるために、高塚公園内の湯谷池にて採水を行った。前日に大学院生から採水方法の指導を受け、それに従って採水した。

令和3年11月2日 課題研究「第5回」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第5回目の授業を受けた。

8班に分かれてそれぞれの設定したテーマについて実験や観察を本格的に開始した。今回は全ての班に大学院生が指導に参加していただいた。

高分子化合物の合成研究、ひっ付き虫の特徴を探る研究、髪の毛が痛んだ時の変化を調べる研究、地域の水から環境DNAを採取し生態系を調べる研究、彗星の流れを再現する研究など自分たちで研究の方法を考え、実験・観察を行いながら、出てきた課題は大学院生の方と相談しながら克服するための方法を考えながら研究を行った。

令和3年11月1日 創造応用IS「探究活動⑥」

創造科学科5期生(2年生)の理系(31名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの6回目の探究活動を行った。

数学分野では、自分たちの研究テーマについて、具体的にどのように統計をとるか、データをどのようにまとめていくのか検討を行った。これまでの大学の先生による統計学の講義で得た知識や技法をどのように活用して研究を進めるかを考えた。

物理分野では、作製した模擬的な部屋の中で線香の煙を使って空気がどのように対流するのかを実験で確認した。実験方法や条件の設定を細かく検討し、実験の精密度を上げていく。パラシュートの制作においては、縮小版の模型を使っての実験を行った。

化学分野では、作製した磁性流体を食品保存にいかせるかを確認するための実験方法を検討した。食品に生えるカビを抑制するという観点から評価できないかを考え、具体的な実験方法を考えるとともに、磁性流体を大量作製にも取り組んだ。

生物分野では、野菜に吸収された後の水がどのように変化するのかを調べるために様々なpH指示薬を用いて植物の体内の水のpHの変化を測定するための実験を行った。短時間では変化が見られず、色の変化を明確にするための条件を検討した。

都市工学分野では、実際のデジタルマップを用いて、検証地域においてコンビニがどのように配置されているのかを調べた。そこから読み取った情報をもとに今後、その地域に適した配置を考えていく。

令和3年10月29日 創造基礎A「模擬演説会&模擬投票」

本校同窓会館ゆ~かり館において、創造科学科6期生(1年生)が創造基礎Aの授業で模擬選挙を行った。各班がそれぞれ政党になりきり、班から1名が模擬代表として演説を行った。政党については、模擬選挙ネットワークの教材を活用し、第49回衆議院議員総選挙比例代表近畿ブロック届出政党(以下、届出順)のれいわ、日本維新の会、立憲民主党、国民民主党、自民党、共産党、NHK党、公明党、社民党に班分けをした。事前学習で、各党について選挙時に政党ごとに配布された資料やHPから調べて、綱領・コロナ対策・経済政策・社会保障政策・外交政策・その他の主張の項目についてまとめた「政党カタログ」を作成した。そのカタログと模擬代表の演説(各党2分)をもとに評価を行い、模擬投票を行った。投票結果は以下の通り(11月1日開票)。

れいわ2、日本維新の会6、立憲民主党6、国民民主党7、自民党7、共産党0、NHK党3、公明党1、社民党0、白票1、棄権2(欠席4名、留学1名)

令和3年10月26日 課題研究「第4回」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第4回目の授業を受けた。

前回の院生ゼミで作成した研究計画をもとに、探究活動を開始した。班ごとに、DNAの採取のためにフィールドワークに出る、実験条件の確認、観察地点や観察する生物の絞り込みなどを行った。

神戸大学の大学院生から対面やオンラインなど様々な形態で助言をいただきながら研究を進めた。指導をいただいている神戸大学の谷先生からも意見を活発に出し合い自分たちの研究を主体的に進めていこうとする姿勢が非常に良かったというお言葉をいただいた。

令和3年10月13日 創造応用IS「探究活動⑤」

創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの5回目の探究活動を行った。

数学分野では、母平均の検定について大学の先生からの講義を受け統計学についての理解を深めた。また次回の1つ以上のデータを分析して報告する発表会に向けての準備を行った。

物理分野では、室内の空気の対流を調べる実験に用いる器具を手作りで作製し、いかに本来の部屋の状態に近づけることができるのか試行錯誤を行った。もう一方の班では、パラシュートの落下の様子を詳しく調べるための実験条件や実験方法の検討を行った。

化学分野では、これまで作製した磁性流体の色に注目し、実験過程で鉄が酸化されてしまっていると考察し、空気との接触を極力減らす工夫を行いながら実験を行った。また溶液の滴下速度が生成する鉄粒子の大きさに影響を与えるのかを検証するための実験を行った。その結果、ついに強い磁性をもち、スパイク現象がみられる磁性流体を作製することができた。

生物分野では、白ネギを実験材料にし、溶液のpHによって水の吸収に差があるのかを確かめる実験を行った。溶液中に含まれる成分量によってpHが異なっていたため、同じものを吸収させているつもりでも条件が異なっていたことをふまえて、綿密にpHを調整して実験を行った。

都市工学分野では、コンビニの適正配置について考える上で、対象地域の検討を行った。三宮のような都市部では、日常生活以外の要素が強く関係してくると考え、住宅地での検討を考えた。

令和3年10月12日 課題研究「院生ゼミ」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第3回目の授業を受けた。

今回は「院生ゼミ」と題して、自分たちで考えた研究テーマについて神戸大学の大学院生の指導のもと、より具体的に研究目的や仮説を設定し、今後の研究計画を立てた。班員と院生で意見を交わし、質問をぶつけ、コミュニケーションをとりながら進めた。

漠然としていた研究内容が目的や仮説を設定することでより明確になり、自分たちが行う研究に具体性をもたせることができた。これによって実際に研究・実験に必要な器具や試薬を挙げ、実験計画をたてることに繋げることができた。

ここまでの授業で研究・実験を始めるための流れを実践的に学んだ。

令和3年9月29日 創造応用IS「探究活動④」

創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの4回目の探究活動を行った。

数学分野では、大学の先生による統計学の講義で分野理解を深める一方で各自の研究テーマの内容や調査方法について検討を行った。実際にどのような方法で統計をとるのか、その手法にどのような問題があるのかなどを考えた。

物理分野では、2班に分かれそれぞれ設定した研究テーマの研究を開始した。空間内の空気の動きを確認するための装置の作製やパラシュートの落下速度の測定データを取るなど研究を進めた。

化学分野では、反応で得られた鉄の微粒子を水中に分散させるための方法を検討した。しかし、磁力に反応する流体が得られなかった。そこから回収した鉄粒子が少ないと考え、反応させる鉄化合物を増やして実験を進めた。

生物分野では、植物が水吸収の様子を調べるために様々な野菜を準備し、実験条件の検討を行った。生物の実験では生物(植物)による個体差や周囲の環境によって結果が変動するため、実験条件の設定を念入りに行った。

都市工学分野では、研究しようと考えているコンビニの適正配置を考える上で、適正配置の定義について疑問が生じ、テーマの再検討を行った。大学の先生からのアドバイス、情報の先生からの助言をいただきながら研究方法をより具体的に検討した。

令和3年9月28日 課題研究「院生プレゼン」

創造科学科6期生(1年生)の39名が本校において課題研究の第1回目の授業を受けた。

この授業では、自然科学の最先端の研究に触れ、科学に対する興味関心を深め、神戸大学の大学院生の指導を受けながら実際に自然科学の研究テーマを設定し実験・観察を行っていく。

第1回目の授業では、神戸大学の大学院生8名に来校いただき、それぞれ大学で行っている物理・化学・生物分野の研究内容のプレゼンテーションをしていただいた。その後、その中で興味をもった分野について自分たちで研究したいことを話し合った。院生の方から研究の魅力を聞きながら、好奇心をもってテーマを考えていた。

令和3年9月22日 創造応用IS「探究活動③」

創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの3回目の探究活動と、研究報告会を行った。

数学分野では、統計学の講義を受けた後、電車の乗車人数やアンケート調査の有効性、スポーツにおける統計など考えたテーマについて大学の先生とより具体的に研究内容や研究方法についての相談を行った。

物理分野では、大まかに決めた研究テーマについて、大学の先生の助言のもと、具体的な実験計画を立てた。

化学分野では、磁性流体の活用法を考えるため、実際に磁性流体の作製にとりかかった。普段の実験ではあまり使用することのない器具の扱いに苦戦しつつも、原料となる物質を回収できた。

生物分野では、植物内の水などの液体の動きに着目して大学の先生の助言をいただきながら実際に行う実験方法を考えた。

都市工学分野では、コンビニの配置についてどのように研究を進めてくのか、研究方法や研究を行う際の定義について確認を行った。

研究報告会では、全分野が集まり、研究の進捗状況の報告を行った。研究テーマや研究目的、研究方法を発表し、お互いに意見を交換した。他の分野の研究報告を聞き互いに刺激を受け次回からの研究にいかしていく。

令和3年9月21日 創造基礎B「前期最終発表会」

本校同窓会館ゆ~かり館において、本校創造科学科6期生(1年)が創造基礎B 前期最終発表会「“次世代が選ぶまち”KOBEの実現にむけて、高校生の力を発揮しよう!」を行った。ゲストとして、長田区役所総務部まちづくり課から課長の平岩正行氏、まちづくり推進係長の杉山純一氏、兵庫県企画県民部ビジョン局ビジョン課から大町充弘氏、シチズンシップ共育企画の東末真紀氏の4名をお招きし、講評を行っていただいた。同じ課題についてABの二つに分かれ中間発表を行ったが、最終発表ではAB合同で発表する班もあり、解決策の提案をおこなった。質疑応答や、ゲストからいただいた講評を受け、研究に対する理解を深めたり改善点を見出したりすることができた。今後、各班はコメント等を参考に企画を修正し、実践活動を行っていく予定である。

なお、今回は保護者向けにライブストリーミング配信を行った。

各班の発表の内容は以下の通りである。(発表順)

4班A「10代の少年少女へ、本の世界にご招待!~名谷駅ストーリーウォークの提案~」

4班B「本は人生のバネになる。~シニア向け名谷マイクロライブラリー~」

3班A・B「ビーサン装備で健康LvUP!!―親子卓球大会―」

1班A「長田坂“fun”クラブ」

1班B「NAGATA CRAFT for Teens~長田の名所をマイクラで~」

5班A・B「Mission 3A ~駒ヶ林☆空地リユース大作戦~」

2班A・B「獅子ケ池PR、始めます。~写真で伝える映え自然~」

令和3年9月18日「日経SDGsフォーラム高校生SDGsコンテスト」

創造科学科5期生(2年)3名が、日本経済新聞社主催「日経SDGsフォーラム高校生SDGsコンテスト」の決勝大会に、オンラインで出場した。全国から56校の応募があり、本校は決勝校の10校に選ばれ、発表した。生徒は1年生の創造基礎の活動で駒ヶ林にアーティストを呼び込む活動として、動画やホームページを作成する「神戸駒ヶ林×アーティスト プロジェクト」という活動を行った。その成果をもとに今回発表を行った。質疑応答では、日本総合研究所創発戦略センターシニアスペシャリストの村上芽氏から質問を受けた。惜しくも受賞することはできなかったが、他校の活動を知ることもでき、今後の研究にも役立つものとなった。

日経SDGsフォーラム 高校生SDGsコンテストHP

https://career-edu.nikkeihr.co.jp/category01/sdgscontest/

生徒作成HP「神戸駒ヶ林×Art」

https://sites.google.com/view/komagabayashixart/home?authuser=0

令和3年9月15日 創造応用IS「探究活動②」

創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、分野ごとの探究活動の2回目を行った。

数学分野では、神戸大学の先生から統計学の講義を受け、知識や理解を深めながら研究テーマの決定に向けて活動を行った。

物理分野では、大阪大学の先生、院生の方からアドバイスを受けながら研究テーマについてより掘り下げて内容を考え、研究テーマの決定に向けて話し合った。

化学分野では、前回出し合ったテーマの中で具体的にどのような研究を行うのかを検討した。それぞれの興味・関心を実際に研究としてどのように形にしていくのかを神戸大学の先生にアドバイスをいただきながら話し合った。

生物分野では、前回に出し合った研究テーマについて研究目的や実験方法などを明確にして実際にどのような実験をしていくのかを神戸大学の先生のご指導のもと考えた。

都市工学分野では、身近な都市である三宮における公共施設の配置についてなど、研究内容の具体的な案を出し合い、大阪大学の先生のアドバイスのもと検討した。

令和3年9月8日 創造応用IS「探究活動①」

創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、自分たちで設定した研究テーマについて研究していく探究活動を開始した。

第1回目となる今回は各々が考えてきた研究テーマ、研究内容を出し合い、そのテーマについてお互いに意見を出し合って議論を行った。実際に研究として成り立つのか、実験が行えるのか、研究にどのような科学的視点を盛り込んでいくのか、など多角的な視点から意見を出し合った。そのうえで大学の先生方から助言をいただきながらテーマの絞り込みを行った。今後、絞り込んだテーマをより具体的にどのような実験で何を調べていくのか掘り下げていき研究テーマを決めて実験を行っていく予定である。

今年度は、主に

数学分野:神戸大学 稲葉 太一 先生

物理分野:大阪大学 小田原 厚子 先生

化学分野:神戸大学 秋本 誠志 先生

生物分野:神戸大学 源 利文 先生

都市工学分野:大阪大学 澤木 昌典 先生

に各分野でご指導、ご助言をいただきながら研究を進めていく。

令和3年8月30日創造基礎B FW駒ヶ林地区

駒ヶ林地区活性化の仕掛けや提案などに取り組む創造科学科6期生(1年)5班の生徒3名が「創造基礎B」の授業の一環として、駒ヶ林地区を訪れた。前回のフィールドワークに引き続き、まちづくり推進担当の杉山係長に案内をしてもらいながら空き地の様子を確認した。自治会の方にもお話をしていただき、以前に本校生が関わって活動した空き地の現状も確認した。今後、この空き地を対象に活動を進めていく予定である。

令和3年8月21日灘高模擬国連練習会

オンラインにて、創造科学科6期生(1年)2名が 灘高等学校ディベート部主催の模擬国連練習会に参加した。議場は国連総会第1委員会(DISEC)、議題は核軍縮で、言語は英(日)/日/英 (公式/非公式/決議)(全日本大会と同じ、ただし公式発言で日本語の使用も認める場合がある)である。国割りはシングルデリゲート、会議形式は全日本高校模擬国連大会の議事進行に則ることとした。

令和3年8月5日BAAC模擬国連交流会

創造科学科5期生(2年)の生徒一名が、BRIDGE Across Asia Conference(アジア太平洋高校模擬国連大会)のオンライン交流会に参加した。この大会は日本の生徒がモンゴル・韓国・タイ・インドの生徒とペアを組み、オンラインで行われる。国・地域の垣根を越えた学びあいと交流を通して、多様性に富んだ社会で活躍できる次世代の人材の発掘と育成に貢献していくことが目的である。本校生徒は書類とプレゼン動画による選考により日本代表生徒の一人に選ばれ、インド代表の高校生とペアを組んでシンガポール大使として模擬国連に参加する。今回はオンラインで開会式とペアの交流を行った。

令和3年7月21日創造応用FW「神戸駒ヶ林×アーティスト プロジェクト」

駒ヶ林地区の古民家再生喫茶店「初駒」において、創造科学科5期生(2年)3名が、駒ヶ林地区での古民家のリノベーションについて、まちづくりコンサルタントの(有)スタヂオカタリスト代表取締役の松原永季氏からお話を伺った。生徒は1年生の創造基礎の活動で駒ヶ林にアーティストを呼び込む活動として、動画やホームページを作成する活動を行った。2年生では、それらの作品をさらにブラッシュアップし、実際に活用してもらえるよう実践活動を続けている。今回は10年以上駒ヶ林地区のまちづくりに関わっている松原氏から、駒ヶ林地区の良さや、古民家再生の事例、アート活動が始まった経緯などについてヒアリングを行った。

生徒作成HP「神戸駒ヶ林×Art」

https://sites.google.com/view/komagabayashixart/home?authuser=0

令和3年7月17日創造基礎実践活動「がまっち展示」

北野工房のまちにあるマッチハウス「マッチ棒」において、創造科学科4期生(3年)5名と5期生(2年)1名が、がま口財布型マッチケース「がまっち」の展示を行った。生徒はがまっち作成の経緯説明のポスターや冊子、ポップを持参し、店の入り口に配置した。生徒は訪れたお客さんに説明して、がまっちの反応を聞いたりした。この展示は、9月5日まで実施予定である。

北野工房のまち「学生さんが作成したマッチとがま口のマッチング『がまっち』展示中!」kitanokoubou.jp/macchibou_gamacchi2021

写真

〈生徒感想〉

今日は北野工房のまち、マッチ棒にて展示開始準備を行いました。ポスターの掲示や北野工房HPのための取材などをし、2時間ほどで終了しました。私たちは、1年生の終わり頃からコロナによる自粛期間に入り、活動が完全に止まってしまったためにモチベーションが底をつき始め、正直がまっちが完成して展示できるというビジョンが見えていませんでした。それでも、日頃から様々な支援をして下さっている神戸まちづくり研究所の古川さんを始め、様々な人たちのおかげで今展示することができています。本当に感謝しかありません。今回のマッチ棒さんでの展示は、今までの活動の集大成のようでとても感慨深く感じています。私たちの想いの乗ったがまっちを通して、1人でも多くの人にマッチとがま口財布の良さが伝わればと思います。

令和3年6月30日 創造応用IS「探究テーマの検討」

創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、今後の探究活動を行う科目班ごとに分かれ、テーマの設定に取り掛かりました。

まずは互いに研究してみたいと思っていたこと、授業や生活の中で研究してみたいと感じたことを出し合いました。校内でテーマになりそうなものを探している班もありました。

探究活動におけるテーマ設定は非常に重要で、焦って決めたり、難度が高すぎたりスケールが大きすぎたりすると途中で行き詰ることが多くあります。今後、夏季休業を利用してさらに研究テーマの候補をしっかりと考え、大学の先生方の助言もいただきながらじっくりとテーマ設定に取り組んでいきます。

令和3年6月29日 創造基礎B前期中間発表会「“次世代が選ぶまち”KOBEの実現に向けて、高校生の力を発揮しよう!」

本校同窓会館ゆ~かり館において、創造科学科6期生(1年)が創造基礎B前期中間発表会「“次世代が選ぶまち”KOBEの実現に向けて、高校生の力を発揮しよう!」を行った。ゲストとして、長田区役所総務部まちづくり課からまちづくり推進係長の杉山純一氏、齋藤佑季氏をお招きし、講評を行っていただいた。また創造科学科5期生(2年)からも2名参加し、アドバイスを行った。質疑応答や、ゲストからの講評を受け、それぞれの班の課題を発見することができた。

各班の発表の内容は以下の通りである。(発表順)

2班A 「Take a Picture! It’s my best “ Shishigaike”」

2班B 「ねーねー獅子ヶ池登らん?~写真を使った獅子ヶ池PR~」

4班A 「物語の世界への招待~名谷地区におけるストーリーウォークの提案~」

4班B 「マイクロライブラリーで地域活性化!in 名谷」

1班A 「長田坂ファンクラブ(公式)」

1班B 「STAY NAGATA~煌めくながたの現風景~」

5班A 「エコ路地FLESH!~隠れ家的喫茶~」

5班B 「駒ヶ林に来た皆さん!君のスマホがこの町を案内します!」

3班A 「ビーチサンダルを持ち歩こう!」

3班B 「ビーサン装備で健康レベルアップ!!~親子卓球大会~」

令和3年6月25日 RRE「外国人留学生交流会」

本校同窓会館ゆ~かり館において、本校創造科学科6期生(1年生)40名が兵庫教育大学と神戸大学の留学生10名と英語を用いて交流会を行った。まず、お互いの自己紹介を行い、アイスブレイクのゲームを行った。次に、本校生は「SDGsについての課題」をテーマにポスターを用いてプレゼンテーションを行い、留学生は「「SDGsに基づく自国が抱える課題について」をテーマにパワーポイントを用いてプレゼンテーションを行った。最後に各グループ代表が、セッションの報告を行った。生徒は楽しみながら積極的に留学生と交流することができたとともに、他国の魅力と課題を学ぶことができた。

外国人留学生の出身国:ブルキナファソ、ナイジェリア、ジンバブエ(2名)、インドネシア(3名)、中国(1名)、バングラディシュ(2名)

令和3年6月23日 創造応用IS「探究演習②」

本校の化学教室において、創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、今後の探究テーマの設定を意識したSDGsに関連した探究活動を行いました。

今回は「安全な水とトイレを世界中に」について考え、「高機能かつ高効率のろ過装置の開発」をテーマとして汚水から不純物を取り除くためのろ過装置を作成し、その評価も行いました。単純に物質を詰めるだけでは不純物が除去されず、得られるろ過水が少ないことを実感したうえで、粒子の大きさや物質吸着のメカニズムを考えろ過装置に詰める量やメカニズムを考えながらろ過装置を作成しました。

身近なものを組み合わせて探究活動が行えることを実感する一方で、ろ過装置開発の過程で大量の汚水や廃棄物が出てしまうなど、視野を広く持ち研究を進めなければいけないという課題も浮き彫りになりました。今後の探究活動でこの体験をいかしていってほしいです。

令和3年6月22日創造基礎A「父親の育休を当たり前にしたい」

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科6期生(1年)を対象に、株式会社ワークライフバランスの大畑愼護氏から「父親の育休を当たり前にしたい」というテーマで、オンラインで講義を実施した。事前学習で男性の育休取得について是非やその理由、質問事項について生徒にアンケート調査した。大畑氏には、それを受けて今回は講義を構成していただいた。まず、株式会社ワークライフバランスの紹介が行われた。男性の育休取得にとどまらず、長時間労働やハラスメントなど労働者の働き方の課題解決のコンサルティングを行っていることや社会への働きかけについて紹介をしていただいた。次に、男性の育休取得に関する課題とその解決のための対策について講義をしていただいた。生徒の質問に一つずつ答えていただく形で、双方向の授業とすることができた。

令和3年6月16日 創造応用IS「探究実践①」

本校の化学教室において、創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、探究活動を行っていくに当たり必要な「実験計画の立て方」、「研究ノートの書き方」について実践的に学びました。

「同じ濃度の塩酸・硫酸・酢酸を同定する方法を探究する」をテーマとして、実験計画を立て、必要な器具や試薬の準備をその場で行い、実験を行いながら研究ノートに実験記録を残して行きました。

しっかりと計画を立てることでスムーズに研究を進めることができます。また、行った研究の記録をしっかりと残しておくことは、自分が行った研究を振り返ってさらに深めることや研究内容を発表する上で非常に重要です。

これまでに学んだ化学の知識をフル活用し、3種類の酸を同定する方法を考え、楽しみながら真剣に実験に取り組んでいました。

令和3年6月9日創造基礎B FW中央図書館

創造科学科6期生(1年)4班の生徒8名が「創造基礎B」の授業の一環で、中央図書館を訪問した。「名谷図書館」をテーマにしたこの班は神戸市文化スポーツ局中央図書館企画情報担当の村井課長と同総務課地域連携推進担当の西山係長からお話を伺った。生徒は神戸市の図書館施策全般や利用促進の取組みについて、名谷図書館設置の経緯や運営形態について質問した。公共施設としての図書館の役割が新型コロナウイルス感染症の影響で市民のニーズを再認識したことや、さまざまな取組みで幅広い世代が利用できるよう工夫していることについてお話をしていただいた。

令和3年6月2日 創造応用IS「都市工学分野 集中講義」

本校の第2STEAM ROOMにおいて、創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で、大阪大学工学研究科 澤木昌典教授から都市工学の分野説明や研究内容、テーマ設定についてのオンライン集中講義を受講しました。

本日の講義を聞くまでは、都市工学はスケールが大きく高校生が研究を行えるのだろうか?と不安に思っていた生徒も多かったようです。しかし、都市工学の研究が社会に果たす役割や過去の研究内容を聞き、都市における身近な問題の解決や人間が安全・快適に過ごすための工夫など、自分たちが生活する地域を良くするための研究だということを知り、研究のイメージが湧いてきている様子でした。

今後、数学・物理・化学・生物・都市工学の5分野から自分の希望の分野を選び、本格的に探究活動を行っていきます。希望分野を選ぶためのよい学びになりました。

令和3年6月1日創造基礎B FW駒ヶ林地区

駒ヶ林地区活性化の仕掛けや提案などに取り組む創造科学科6期生(1年)5班の生徒8名が「創造基礎B」の授業の一環として、駒ヶ林地区を訪れた。まちづくり推進担当の杉山係長と齋藤氏に案内をしてもらいながら、路地をめぐり,町の様子を肌で感じることができた。また、空き家再生に取り組んでおられる方から直接話を伺うこともでき、これからの活動に大いに参考となった。

令和3年5月19日 創造応用IS 「生物探究」

本校の生物教室において、創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で生物分野の探究活動を行いました。

今回は「発酵を科学する」をテーマとして、酵母菌を用いたアルコール発酵について科学的に考察する探究活動を行いました。発酵に用いる糖の種類や温度などを変化させ、発酵速度がどのように変化するのか調べ、その結果をもとに発酵がどのようなメカニズムで起こっているのかを考えました。温度を上げると速度が上がることから90℃の熱湯を用いると全く発酵が起こらないなどハプニングもありながらも、それについてもじっくり考察を深めていました。

生物の探究活動は同じ手順で実験を行っても環境や条件によって結果が変わる難しさがあります。しかしそれが生物学の面白いところでもあります。

令和3年5月18日創造基礎A「兵庫県の未来のことを考えよう」

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科6期生(1年)を対象に、前回に引き続き兵庫県企画県民部ビジョン課の森川智弘氏から「兵庫県の未来のことを考えよう」というテーマで講義を実施した。まず、前回の今後30年の大潮流(1.人口減少・超高齢化、2.自然の脅威、3.テクノロジーの進化、4.世界の成長と一体化、5.経済構造の変容、6.価値観と行動の変容)の詳細から各班で3つ課題を選択した。それらの課題に対して、ビジョンの方向性(「個性の追求」「開放性の徹底」「つながりの再生」「集中から分散へ」「美の創出」「次世代への責任」)合計39の項目から優先順位の最も高いものを1つ選び、その理由についてグループで議論し、発表を行った。

令和3年5月14日5期生創造基礎B「長田区役所発表会」

長田区役所702会議室において、創造科学科5期生(1年)の3つの班、11名が昨年度取り組んだ創造基礎Bの実践活動の報告を行った。長田区役所からはまちづくり課の職員5名が生徒の報告を聞き、コメントをしていただいた。発表内容は次の通りである。

2班「マイクラマップで北区にGO!」:北区の子育て環境PRのために、鈴蘭台駅周辺の子育て支援施設のマップをマインクラフトで表現し、動画作成した

3班「繋げよう、空き家をアーティスト~PR動画を架け橋に~」:駒ヶ林地区で空き家を改装して活動する芸術家にインタビューを行い、その様子を動画にしたり、ホームページを作成し、外部から芸術家を呼び込むツールを作成した

4班「なぁタンチャレンジ~写真で長田区のイメージ改革~」:Instagramを使って、長田の風景写真を継続して投稿し、それらをまとめて長田区マスコット「なぁタン」に見えるようなモザイクアートを作成した

令和3年5月12日 創造応用IS 「数学探究」

本校において、創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で数学分野の探究活動を行いました。

「A4用紙を道具を用いず正確に三つ折りする方法」「傘を忘れる確率を考える」など、身近にある疑問を数学の幾何、確率を用いて考えました。普段の授業の学びをどのように活用していくかを考える機会になりました。

またその考えを他の人が納得できるように互いに説明をしあいました。探究活動において、自分たちの研究の内容や考えをしっかりと他者に伝えることも大切です。

令和3年5月11日創造基礎A「兵庫県の未来のことを考えよう」

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科6期生(1年)を対象に、兵庫県企画県民部ビジョン課の森川智弘氏から「兵庫県の未来のことを考えよう」というテーマで講義を実施した。ゴールデンウイークの課題として、兵庫県将来構想研究会「兵庫県将来構想試案」の今後30年の大潮流(1.人口減少・超高齢化、2.自然の脅威、3.テクノロジーの進化、4.世界の成長と一体化、5.経済構造の変容、6.価値観と行動の変容)について各自で質問を考えた。これをもとに班内で共有し、森川氏に質問を投げかけた。次回5月18日は、6つのビジョンの方向性「個性の追求」「開放性の徹底」「つながりの再生」「集中から分散へ」「美の創出」「次世代への責任」について議論する予定である。

令和3年5月11日創造基礎B FW長田区役所

創造科学科6期生(1年)が「創造基礎B」の授業の一環で、長田区役所を訪問した。「広報」をテーマにした1班は広報相談担当の山橋係長と東間氏、「美しいまちづくり」をテーマにした2班は協働推進担当の吉田係長と坂元氏、「地域活性化イベント」をテーマにした3班は事業推進担当の上達係長と皆木氏、「地域主体のまちづくり」をテーマにした5班はまちづくり推進担当の杉山係長と齋藤氏から各テーマの現状と課題、長田区の施策について説明を受けた。今後それぞれのテーマに沿って、地域に出て活動をしていく予定である。なお、「名谷図書館」をテーマにした4班は、当該施設が休館日であったため、校内でテーマ学習をおこなった。

令和3年4月28日 創造応用IS 「物理探究」

本校において、創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で物理分野の探究活動を行いました。

今回のテーマは「天井までの高さを正確に求める」です。定規や三角定規、分度器、たこ糸等与えられたものを組み合わせ、講堂の天井までの高さをできるだけ正確に測定する方法を探究しました。考えた方法が実際には上手くいかず、ショックを受けながらも粘り強く測定を繰り返しました。失敗から考え、根気強く研究に取り組むことは探究活動において非常に大切なことです。

最後に結果報告を行うと、実際の高さと僅かな差で高さを求められているグループもありました。

令和3年4月20日創造基礎B「神戸市の施策と長田区の現状」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科6期生(1年)40名を対象に、長田区まちづくり課課長の平岩正行氏をお招きし、「神戸市の施策と長田区の現状、そのまちづくりの取り組みについて」というテーマで講義をしていただいた。神戸市が「若者に選ばれる」魅力あるまちづくりに向けた施策や課題についての講義をしていただいた。本講義は、本校と長田区との連携協定(平成30年)にもとづき、「創造基礎B」の導入として行われたものである。

続いて、講義を受けて地域課題研究のテーマ設定を行うワークショップを実施した。8人5班に分かれテーマを設定した。長田区まちづくり課の職員3名もテーマ設定のアドレスや情報提供を行ってサポートをしていただいた。今後、各班がAB2つに分かれ同じテーマで活動していく。

〈各班のテーマ〉

1班 広報-広報誌の取材-

2班 美しいまちづくり-獅子ヶ池の自然-

3班 地域活性化イベント-ストリートピアノ、ビーチサンダル-

4班 神戸市の課題-図書館を中心に名谷の活性化-

5班 地域主体のまちづくり-駒ヶ林の活性化-

令和3年4月21日 創造応用IS 「化学探究」

本校において、創造科学科5期生(2年生)の理系(32名)が創造応用ISの授業で化学分野の探究活動を行いました。

今回は「最強のカイロを作るには?」をテーマとし、カイロに使われる成分物質の役割を実験の結果から考察し、最高温度、持続時間の向上を目指しました。結果を深く考察し、グループで考えを出し合い、実験方法を考え改善に繋げていくという探究活動の基本の流れを体感し、普段の実験との違いに苦戦しながらも、問いに対して真剣に向き合い実験を行う姿が見られました。

令和3年4月13日創造基礎A 「創造基礎を創造しよう」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科6期生(1年)を対象に、「創造基礎を創造しよう」というテーマでワークショップを行った。入学前課題として同テーマで各自で授業案を考えた。それをナショナル・グローカル・その他(新型コロナ関連等)に分類し、3~4人の班を編成し、お互いに授業案を共有ってグループの授業テーマを発表した。なお、ローカル課題については、「創造基礎B」の授業で扱う。授業テーマは以下の通り。

〈ナショナル〉

・模擬選挙―若者の投票行動、外国人、選挙権を軸に―

・男女間の育休取得の違いについて

・コロナ禍とアフターコロナの国内経済

・原子力発電所を稼働させるべきか ※ディベート

〈グローバル〉

・南北問題の解決―医療体制やコロナワクチンの不平等―

・尖閣諸島問題について現状と解決策

・世界の人権問題―格差、BLM、外国人労働者―

〈その他〉

・コロナと経済―日英のコロナ対策の比較―

・しあわせ中心社会

・コロナ不況―飲食店を中心に―

今後これらのテーマのうち、いくつかを生徒とともに授業準備や講師選定を行い、実施していく予定である。

令和3年4月10日 「第11回未来創造シンポジウム」

本校講堂において、令和2年度学校の設定教科「創造」の集大成として「第11回未来創造シンポジウム」を開催した。普通科グローバルリサーチ2~3年生と創造科学科4~6期生、県内の中学生とその保護者、他校教員らおよそ300名を対象に実施した。プログラムは以下の通りである。

1 受付・ポスターセッション

2 学校長開会挨拶

3 基調講演 「これからの時代に求められるリーダー像とは?」

Institution for a Global Society株式会社 代表取締役

慶応義塾大学経済学部 特任教授 福原 正大 氏

4 学校設定教科「創造」の取り組み 生徒発表

(1)グローバルリサーチ 「市街化調整区域とまちづくり ~神戸から30分の秘境に迫る!~」

普通科グローバルリサーチ受講生(3年)

(2)創造基礎(社会科学分野) 「駒ヶ林×Art ~空き家活用プロジェクト~」

創造科学科5期生(2年) 社会科学研究3班

(3)課題研究(自然科学分野) 「半永久的!?第二のカビキラー ~イオン液体とカビ~」

創造科学科5期生(2年) 自然科学研究1班

(4)創造応用ⅠL(社会科学分野) 「Development of New Audible Traffic Signals」

創造科学科4期生(3年)

(5)創造応用ⅠS(自然科学分野) 「古池や おゆまる飛び込む 水の音」

創造科学科4期生(3年) 物理研究班

5 パネルディスカッション 「これからの時代に求められるリーダー像とは?」

司 会 創造科学科4期生(3年)

パネリスト 福原 正大 氏

普通科グローバルリサーチ受講生(3年)※体調不良により当日欠席

普通科グローバルリサーチ受講生(2年)

創造科学科4期生(3年)

創造科学科5期生(2年)

創造科学科6期生(1年)

令和3年4月10日 創造科学科「新入生オリエンテーション」

本校講堂において、本校創造科学科5期生(2年)が創造科学科6期生(1年)を対象に、新入生オリエンテーションを行った。初めに、学校設定教科「創造」のうち、「創造基礎A」「創造基礎B」「RRE」について概要を説明した。次にアイスブレイクのために、自己紹介ゲームやビンゴをして雰囲気づくりをして、名刺交換の練習を行った。続いて、ワークショップ「フードロスを減らすには?」を行い、1年4人組に2年1名がファシリテーターとして参加し、「えんたくん」を活用しながら議論した。フードロスに関連する問題の広がりと絞り込みをして、議論した内容についてワールドカフェ形式で他班と共有した。最後に、「給食の残飯を減らすには?」というテーマで同様に議論し、各班の代表者が発表を行った。入学間もない1年生に対して、創造科学科で必要なエッセンスを詰め込んで伝えることができた。

令和3年3月28日 創造基礎B「長田区在住のベトナム人との交流」

ふたば地域福祉センターにて、創造科学科5期生(1年)の4名が、神戸ベトナム人会主催の言語支援教室にボランティアとして参加した。ベトナム人エンジニア(高度人材)への日本語学習支援プログラムに参加し、日本語の会話指導のお手伝いをした。その後、生徒の実践活動について説明し、助言を得た。

令和3年3月21日第11回高校生鉄人化まつり

六間道商店街にて、KOBE鉄人PROJECT主催「第11回長田区・高校生鉄人化まつり」が開催された。このまつりは、平成22年度に長田区主催の「第2回鉄人まちづくりイベント」に応募した創造科学科の前身である総合科学類型1期生の提案が最優秀賞を受賞し、長田区に所在する高校のさまざまな活動発表の場として実施されるようになったものだ。本校創造科学科5期生(2年)4名と育英高校の生徒会、神戸野田高校の生徒会とで実行委員会を組織して企画、運営を行い、本校生が実行委員長を務めた。今回は雨天であったため、予定していた若松公園鉄人広場での実施を中止し、六間道商店街にて動画撮影し、後日オンラインで配信されることになった。

配信元(3月30日から5月9日まで配信予定)

令和3年3月17日創造基礎FW「がまっち完成」

studio kiichiにおいて、創造科学科4期生(2年)4名が、studio kiichi代表の片山氏からがま口財布型マッチケース「がまっち」の完成品を受け取った。生徒が考えたデザインをもとに製作していただき、若者から大人まで関心を得られる仕上がりとなった。

令和3年3月16日第11回高校生鉄人化まつり実行委員会(5)

神戸野田高校にて、第11回高校生鉄人化まつり開催に向けた第5回会議が開かれた。今回は21日当日が雨天の予報が出ているため、その対応について確認した。そして、神戸野田高校放送委員会とともに司会原稿の読み合わせ、実行委員会企画の最終確認をした。21日本番は六間道商店街にて無観客で撮影し、後日編集したものを以下のHPにて配信する予定である。

令和3年2月21日「令和3年度創造科学科合格者説明会」

本校同窓会館ゆ~かり館において、令和3年度推薦入試に合格した本校創造科学科6期生(来年度 新1年)40名を対象に、合格者説明会を行った。学校長および学科長からの挨拶の後、創造科学科3期生(3年、東京大学工学部推薦入試合格、京都大学教育学部特色入試合格)の生徒から、創造科学科で学んだことを踏まえて、創造科学科6期生としての心構えについて話をしてもった。最後に今後の日程と入学までの課題について説明を行った。

令和3年2月12日 課題研究 最終発表会

本校武陽ゆーかり館において、本校創造科学科5期生(1年)40名が最先端の自然科学探究活動の成果を発表する「課題研究最終発表会」をオンラインで行った。緊急事態宣言が発出される中、オンラインでの発表会となったが、半年間指導していただいた神戸大学大学院人間発達環境学研究科の大学院生8名の皆さんにも参加していただき、神戸高校との交流発表会で学んだことを生かして主体的な発表を実践した。各班前回の発表会での課題をひとつひとつクリアして、大学院生からもその成長した内容や表現に高い評価をいただいた。なお、発表テーマは以下の通りである。

1班 嶋田ゼミ 半永久的?!第二のカビキラー ~イオン液体のカビ予防効果の検証~

2班 西澤ゼミ 5時間後に意外な結果 ~環境DNAを用いたコイとオオクチバスの分布調査~

3班 西前ゼミ 君は麗しきシャボン玉の真相を見たか ~表面張力とシャボン玉の関係~

4班 冨田ゼミ どんなフードロスが豆苗を成長させる? ~コンポストを用いて調べる~

5班 松本ゼミ おさかなたちのバーコード集め ~環境DNAで獅子が池の外来種調査~

6班 小田ゼミ 町中の石の放射線量について調べる ~GM管を用いた調査~

7班 増田ゼミ 土壌のpHが猫草の生長に与える影響

8班 三谷ゼミ ジェルポリマーの吸収実験 ~イオンとの関係に迫る~

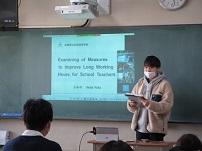

令和3年2月10日創造応用ⅠL「研究発表会」(社会科学)

本校において、創造科学科4期生(2年生)が社会科学分野の研究成果について英語で発表した。大阪大学大学院国際公共政策研究科から松繁寿和教授、同博士課程3年の孫云之鹏氏、同博士課程1年の曹可虓氏、同じく小林祐美氏、プラティッポーンクン・ルアンリン氏にオンラインにて参加していただき、生徒の発表に対する質問や講評をしていただいた。

生徒の研究テーマ

・” Research on How the Media Can Increase Interest in Elections”(選挙への関心を高めるメディアの在り方について)

・” Examining of Measures to Improve Long Working Hours for School Teachers”(教員の長時間労働改善方策の検討~教員と生徒へのアンケート調査をもとに~)

・” Gender Issues in Western Movies: Focusing on Working Women”(洋画から見たジェンダー問題~ワーキングウーマンに焦点を当てて~)

・” Suggesting a Proposal to Increase the Numbers of Female Lawmakers to 50% : Based on an Investigatory Questionnaire for Lawmakers of Kobe”(女性議員を5割に増やすための政策提言~神戸市会議員へのアンケート調査をもとに~)

・” How to Make Your Speech More Attractive”(興味を引く話し方~もう式典で眠らない~)

・“Development of Audible Traffic Signal which isn’t grasped noise” (騒音と捉えられない音響式信号機の開発)

・” To institutionalize Euthanasia”(安楽死を法整備する為に)

・” Proposal for Religious Knowledge Education ~religious diversity in Kobe as a teaching material~”(宗教知識教育の提案~「神戸」イスラームを教材に~)

・” Measures against Piracy Comic Websites”(マンガ海賊版サイト対策)

・” The Needs of the Power of the Youth in the Aged Areas”(高齢化する地域における若者の必要性)

令和3年2月10日創造応用ⅠS「研究発表会」(自然科学・文理融合)

本校において、創造科学科4期生(2年生)が自然科学分野と文理融合(都市工学、情報)の研究成果について発表した。神戸大学大学院理学研究科准教授の大堺利行氏、同大学大学院人間発達環境学研究科准教授の稲葉太一氏、兵庫県立大学社会情報科学部助教の石橋健氏、大阪大学大学院理学研究科の大学院生木村祐太氏にオンラインにて参加していただき、生徒の発表に対する質問や講評をしていただいた。

生徒の研究テーマ

【都市工学】みんなの理想の駅ってなぁに?~「音」で考えるユニバーサルデザイン~

【物理】ダイラタント流体の緩衝性

【生物】ユーグレナの切り花への延命効果

【数学】弁当が混ざらないために~標準偏差を使った信頼区間の推定~

【数学】1番当たる天気予報アプリは?~母比率の分析とポアソン分布より~

【数学】売れるマンガの法則とは?~回帰分析を用いて~

【物理】古池や おゆまる飛び込む 水の音~物体の水面への入水にかかる力~

【観光データ】コロナ禍における北海道の観光業

【化学】蛍光の変化でわかる腐敗度チェック

【数学】記憶力と時間帯~平均値・一元配置分散分析・単回帰分析を用いて~