SSH

【SSH】アラカルト講座を実施しました

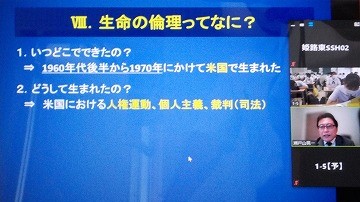

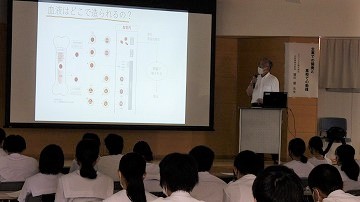

6月18日の5~6時間目、1年次生全員を対象に「アラカルト講座」を実施し、各分野の専門家の先生方9名から講演をいただきました。なお、緊急事態宣言下のため、県外の4名の先生方についてはZOOMを用いて、オンラインでのご講演となりました。生徒は前半・後半で異なる2講座を選び、研究の面白さや勉強することの意味、科学倫理などについて学びました。講義の後には積極的な質問も多く見られ、充実した時間になりました。

<アラカルト講座>

① 川村教一先生(兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科教授)

演題:「自然科学探究への誘い -科学の論理-」

② 濵中裕明先生(兵庫教育大学大学院理数系教科マネジメントコース教授)

演題:「射影幾何学の入り口」

③ 岸本直子先生(摂南大学理工学部機械工学科教授)

演題:「古典や理科の勉強は必要か」(オンライン講演)

④ 鈴木美香先生(京都大学iPS細胞研究所 上廣倫理研究部門特定研究員)

演題:「良い研究の条件ってなんだろう」(オンライン講演)

⑤ 寶田馨先生(シスメックス株式会社元新事業本部長)

演題:「企業での開発と高校での勉強」

⑥ 野村美治先生(アース製薬株式会社研究開発本部研究部)

演題:「害虫による被害と虫ケア用品(殺虫剤)の開発について」

⑦ 瀬戸山晃一先生(京都府立医科大学大学院医学研究科医学生命倫理学主任教授)

演題:「生命倫理とはなに? -生命の倫理を考える必要性と重要性-」(オンライン講演)

⑧ 増田弘治先生(読売新聞大阪本社地方部次長 京都駐在)

演題:「科学は幸福をもたらすのか」(オンライン講演)

⑨ 瓜生原葉子先生(同志社大学商学部准教授)

演題:「行動科学で社会課題を解決する! -臓器移植-」

<アラカルト講座 生徒の感想(一部抜粋)>

- 「ただ知識を暗記するだけ、テクニックを覚えるだけでは将来役に立たない」ということが印象に残っています。自分でなぜ?という視点・考えを持つことを大切にしたいです。また、英語はとても重要なんだと話を聞いていて思いました。学生のうちにできることをしっかりやっていきたいです。

- 普段は考えないことや、目には入っているのに深く考えずに流していることの中に大事なものが多くあると感じました。答えがあるものだけでなく、答えのないものについても考えることで立派な大人に近づくのだと思いました。

- 生命倫理についての考え方が国ごとに違っていたりして、正解がないので、自分の考えを持つことができ、これからの学びに生かしていこうと思いました。進化していく科学をどこまで利用していいのかという疑問は、これからの時代に特に必要になる考えだと思いました。

- わたしが受けたのは、出生前診断とか臓器移植、というどちらも少し重いテーマだったのですが、だからこそ大切なんだと理解することができました。特に臓器移植は前々から考えなければいけないと思っては先延ばしにしていたことだったので、いいきっかけになりました。帰ってからも、母と改めてじっくりと臓器移植について話すことができて、とてもいい経験になりました。

- 私は文系に進もうと思っていますが、理系分野の面白さをとてもよく感じました。また、社会に出ると理系文系関係なく手を取り合って問題に取り組んでいくことが大切だということ、知って無駄なことは何一つないということを学んだので、前向きに高校生活を送っていきたいと思いました。

<サイエンスカフェ>

アラカルト講座終了後、「サイエンスカフェ」を実施し、来校された講師の先生方4名と希望生徒19名が交流し、自由な雰囲気の中で、普段の授業では学べない貴重なお話を伺いました。

<サイエンスカフェ 生徒の感想(一部抜粋)>

- 講師の先生方の質問に対する返答は想像をはるかに上回るものばかりで、知らない世界でのことはとても面白かったです。また、講師の先生に自分の話を聞いてもらうことで、夢のために頑張る決心がつきました。ありがとうございました。

- 色々な経験をされてきた先生方のお話を聞くことができて、文理選択や将来のことなど改めて自分の将来について考える良いきっかけになりました。とてもいい経験になったので、もっと定期的に開催して、今回は参加しなかった子たちにも参加してほしいです。

【SSH】東高祭のステージで課題研究の成果を口頭発表しました

6月7日に姫路文化センターで行われた本校文化祭のステージ発表で、SSHの取り組みとして行っている課題研究の生徒発表が行われました。

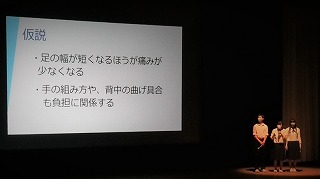

発表をしたのは、昨年度実施した「理数探究基礎」の探究活動班の中から選抜された2つの班です。1つ目の班は「影は何色か?」、2つ目の班は「体育座りの痛みを減らす方法を明らかにする」というテーマで発表しました。どちらの班も、仮説を立てるまでの経緯や検証の方法、結果の考察など、論理的によくまとめられており、発表後は大きな拍手をいただきました。

(ステージ発表の様子)

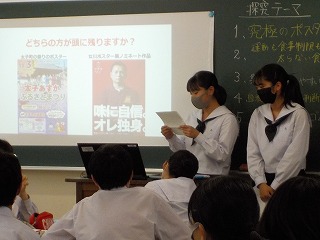

【SSH】1年次理数探究基礎「テーマ案のプレゼンテーション」

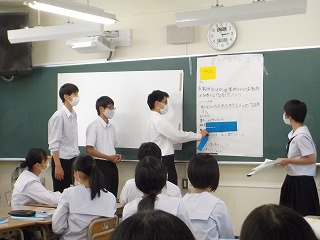

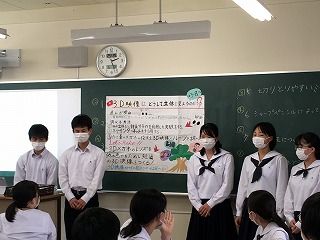

6月1日、1年次の理数探究基礎では、テーマ案のプレゼンテーションを行いました。前回の理数探究基礎の時間以降、多くの班がプレゼンテーションに向けて準備をしており、よく考えられた資料・しっかり練られた原稿をもとに、堂々とプレゼンテーションをしていました。

模造紙で発表する班が多かったですが、文字だけでなく、レイアウトを丁寧に考え、色を使ったり、イラストを入れたりと、工夫を感じるものばかりでした。また、パワーポイントで発表した班もありました。

今後、同じテーマを選んだ生徒数名で探究班を作り、仮説の設定に挑みます。「筋は通っているか」、「時間は足りるか」、「実験に危険はないか」など、考慮することはとても多いですが、協力して取り組みましょう。

(模造紙でのプレゼンテーション)

(パワーポイントを使ったプレゼンテーション)

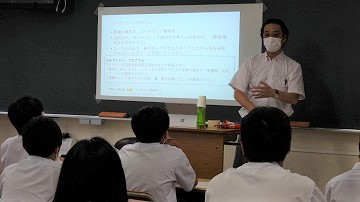

【SSH】2年次理数探究・科学倫理「テーマ・仮説検討会」

2年次の理数探究では、現在、探究班に分かれて仮説の検討を行っています。5月31日、その仮説の方向性や妥当性について、担当教員間で検討会を行い、意見を交換しました。2年次の各探究班について、教員が助言するときの方針や視点を確認し、生徒の自主的な探究活動がより一層充実することを目的としています。

多くの班で共通して話題になったのは、「テーマをもっと絞り込む必要がある」という課題でした。

・多くの要素からなるものは、どの要素を最優先に考えるかを決める。

・研究対象について、明確な定義づけを行う。

など、仮説を設定する上で必要な視点を再確認しました。

次回の探究では、担当教員からの助言をもとに、改めてテーマと向き合い、自分たちの検証計画を立てることになります。その際、上記の視点を意識しながら取り組みましょう。そして、そこから「自分たちの検証方法は目的と合致しているか」、「実際に実験できるか」なども検討し、検証計画を発展させていきましょう。

(検討会の様子)

【SSH】1年次理数探究基礎「テーマ検討」

1年次の理数探究基礎の授業では、現在、テーマ案を検討中です。ゴールデンウィーク前から考えてきたアイデアを、5月11日および18日の授業で検討しています。

初めはどのような観点で検討すればよいのかがよく分からず、話し合いが止まってしまっていた班もありましたが、助言を受けながら議論が進み、どの班でも徐々にテーマが形になり始めています。次回(6月1日)の探究では、テーマのプレゼンテーションを行います。テーマの魅力を存分に伝えられるよう、それまでにできるだけの準備をしておきましょう!

(みんなで検討し、1つのテーマに絞り込みましょう)