| Aioi High School,Passport to the World ~相生高校から世界へ~ |

| Aioi High School,Passport to the World ~相生高校から世界へ~ |

【白金青い池】

【新栄の丘】

【ハーブガーデン富良野】

【旭山動物園】

【大倉山ジャンプ競技場】

【白い恋人パーク】

【札幌】

【カーリング】

おはようございます。食事を済ませ、今から札幌コース、旭山動物園コース、エスコンフィールドコースに別れて出発します。

あいにくの雨模様ですが、今日も充実した1日を過ごしましょう!

※写真は昼頃から適宜アップロードいたします。

2日目の夜は富良野演劇工房さんによるコミュニケーションプログラムです。

『相手のことを考える』ことをテーマに、ペアワークで楽しくゲームをして、五感を使った意思疎通を図りました。

最初は緊張していましたが、このプログラムを通じて、初めて話す友達でも心を通わせる方法を学ぶことができました。

富良野演劇工房のみなさん、貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございました!

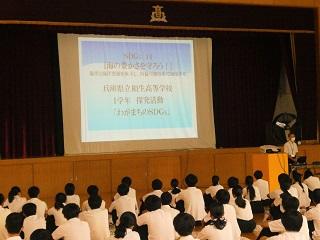

9月26日(火)7限と10月3日(火)7限、47回生が総合的な探究の時間で取り組む「わがまちのSDGs」に関する講演会を開催しました。

26日(火)の講師は相生湾自然再生学習会議代表の松村晋策氏。演題は「海の豊かさを守ろう」。播磨灘の海域環境変化と現状の問題点、天然記念物「シバナ」の保護・保全の取り組み、相生湾に藻場(アマモ場)づくりの取り組み、世界の海につながっているゴミ問題など、生徒にとって身近で興味のある内容を詳しい資料をもとにご講演いただきました。

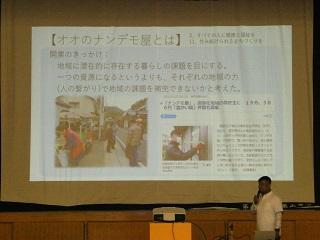

10月3日(火)の講師は「オオのナンデモ屋」渡部政弘氏。高齢化の著しい相生(おお)でのナンデモ屋としての活動やコミュニティカフェ兼レンタルスペース兼レンタルキッチンである「相生ベース」開設のいきさつ、空き家管理・外国人夫婦の移住の手伝い、龍山公園復活プロジェクト、船人間コンテストなど様々な取り組みを、画像を交えながらユーモラスに語ってくださいました。SDGsの目標である「働きがいも経済成長も」・「つくる責任 つかう責任」・「住み続けられるまちづくりを」・「すべての人に健康と福祉を」など多くのテーマと関連する内容で、これから探究活動を始めるに生徒たちに大いに刺激を与えていただきました。

お二人とも教室では学べない多くの知識と経験、そして何よりも情熱を持っておられ、高校生の心に熱く語りかけてくださいました。講演会で終わることなく、今後の探究活動の中で生徒への助言、提言をしていただけたらありがたいと思っています。渡部政弘氏、松村晋策氏に心から感謝いたします。ありがとうございました。

|

|

相高生たいそう!はじめ!

たくさん食べて、今日も1日頑張りましょう!

おはようございます。早朝4時、気温8℃の中、約120名の生徒が雲海テラスを目指します。条件は厳しいですが果たして…

空気が澄み切っていて、残念ながら一面の壮大な雲海は見れませんでしたが、トマムの大自然を感じることができました。

本日はラフティングと選択別研修です。

無事到着しました。

夕食はどこにしようかな。

「道の駅 南ふらの」を出発してトマムまであと少しです。

十人十色の個性豊かなロケットが大空に高く打ち上がると、大きな歓声があがりました。

ロケットづくりを通じて、仲間の大切さや、人生を豊かにする考え方を教えていただきました。

植松電機のみなさま、ありがとうございました。

全員元気に本日のプログラムを終え、これからトマムに向かいます。

予定通り、植松電機に到着しました。社長の講話を真剣に聞く姿が印象的です。

いまからロケットをつくります!

予定通り新千歳空港に到着しました。天候は晴れ、気温は20℃で暖かく、みんな元気です。

現地の看護師さんと合流し、いまから植松電機に向います。

予定通り、伊丹空港に到着しました。今から北海道に向かいます。

相生駅5時30分、姫路駅5時40分、無事出発しました。伊丹空港には7時到着予定です。

2日(月)、4時間目に修学旅行の結団式を行いました。

相生高校生として、『想像力を働かせて行動する』こと、『時間を守る』ことをつねに意識してください。

明日の朝はかなり早いので、睡眠を十分にとって万全の体制で臨みましょう!

9月21日(水)『喜創天越~No smile No success~』のスローガンのもと体育大会を実施しました。天気の心配もありましたがすべてのプログラムを実施することができました。

体育大会の詳しい様子は【相高新聞第6号】、または各回生学年通信に掲載しています。

27日(水)、修学旅行前の最後の学年集会を行いました。選択別研修の班に分かれ、バスの座席や一緒に活動するメンバーを確認しました。修学旅行は集団行動の集大成です。各自で時間や集合場所を再度確認し、責任をもって行動しましょう。

『修学旅行のしおり』の絵を描いてくれた二人

山内 心葉さん 花田 真子さん

ありがとうございました!

いよいよ出発の日が近づいてきましたが、新型コロナウィルスやインフルエンザの感染が増えてきています。

体調を整え、万全の態勢で北海道を満喫しましょう!

9月15日(金)、2学期最初の「さわやか挨拶運動」を実施しました。

相生駅北側では、生徒会17名が駅周辺のごみ拾いをした後に挨拶運動を行いました。今月は、相生市の大西教育次長にも来ていただき、元気な挨拶を届けました。ありがとうございました。相生駅南側では、1年5組の生徒が挨拶運動を行いました。

すがすがしい朝に元気な挨拶を響かせることができた挨拶運動でした。

|

|

|

|

|

|

13日(水)、LHRの時間に修学旅行のしおりを用いて読み合わせを行いました。生徒たちは真剣にメモを取りながら、詳細な日程や注意事項の確認を行いました。

修学旅行のしおりには、持ち物や服装などの注意事項も記載されておりますので、保護者の方も必ずご一読くださいますよう、よろしくお願いいたします。

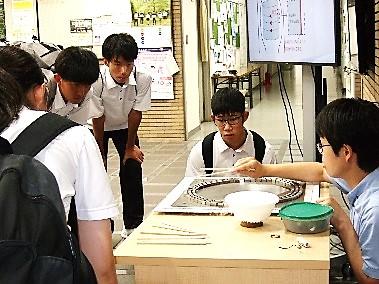

8月24日(木)・25日(金)の2日間にわたり夏季オープンハイスクールを実施しました。2日間で中学生、保護者、中学校教員あわせ800名弱の皆様にご参加いただきました。

吹奏楽部の歓迎演奏から始まり、校長挨拶のあと教頭から新制服、BYOD、進路状況入試情報の説明、生徒会から本校の特徴や行事の様子、部活動、また自然科学コースについて映像や写真の視聴を交えながら説明しました。その後、班ごとに体験授業と校内見学をそれぞれ30分程度行いました。体験授業・校舎案内後は、部活動を自由に見学していただいて、2日間のオープンハイスクールを終了しました。

|

|

|

| 校長挨拶 | 吹奏楽部歓迎演奏 | 生徒会による学校説明 |

|

|

|

| 学校案内 | 部活動生徒の運営 | 部活動見学 |

| 体験授業 | |||

|

|

|

|

| 倍数の判定法を知ろう | 英語を使ったゲーム | 古典に親しむ |

写真と絵で学ぶ 地理と歴史(8/24) |

|

|

|

|

|

我らが西播って どんな地域?(8/25) |

動物の行動 | 保健体育の基礎知識 |

Webページをつくろう |

8月19日(土)に,2年自然科学部員2名と2年自然科学コース生徒4名が,ライオンズクラブ主催の千種川水生生物調査に参加しました。本調査では,千種川(支流を含む)に生息する水生生物を採集し,採集した生物のデータをもとに調査地の環境変化を把握しています。本校は64調査地のうち「相生市森」を継続して調査しています。週末から続いた雨のため,水深が深く流れも速い中の調査でしたが,採集できた個体数,種類とも昨年を上回っていました。調査地の草刈りなどの事前準備,当日のアドバイスなど,ライオンズクラブの方々に大変お世話になり,無事調査を完了しました。

|

|

|

|

令和5年7月31日(月)~令和5年8月1日(火)に、1年自然科学コース宿泊研修を実施しました。

1日目: 8:40 相生駅北ロータリーに集合後、はりま科学公園都市「SPring-8」の施設を見学し、研究者による講習を受けました。世界有数の研究機関で先進科学に直接触れることは大変興味深く、有意義な時間となりました。

午後は、牛窓港からフェリーで前島の牛窓研修センター カリヨンハウスに移動し、いかだ作り・いかだ乗り体験を行いました。猛暑の中でしたが、波は穏やかで、グループ全員で力を合わせて作ったいかだ乗りを大いに楽しみました。

バーベキューの夕飯後には、海ホタルの観察と天体観測を行いました。曇天で、残念ながら星は 見えませんでしたが、口径650ミリの本格的な反射望遠鏡を備えたティエラ天文館を見学しました。

|

|

|

|

2日目:午前中は、磯釣り体験を行いました。ガシラや子鯛等、沢山の魚が釣れました。

昼食、退所式後、13:00のフェリーで前島港を出発。宿泊研修最後の行事として、14:30から兵庫県立大学理学部を訪問しました。物質科学科・生命科学科研究室の見学をするとともに、教授や学生に研究内容の説明をしていただきました。

|

|

2日間の宿泊研修で、最先端の施設や先進科学について知るとともに、自然と人との関わりについて考える貴重な体験ができました。また、仲間と協力して体験活動をすることで、クラスの団結力も一層深まりました。

本年度も地域の小学6年生を対象に「超かんたんモーターつくり」実験を実施しました。

若狭野小学校、双葉小学校、中央小学校、矢野川小学校から10名が参加しました。

2テーブルに分かれ、1年5組自然科学コースの生徒が司会、進行、小学生の補助を主体的に務めました。回線モービル、針金モーター、クリップモーターつくりの3種類に挑戦し、モーター回転が回転すると小学生の笑顔がはじけました。本校生徒にとっても、自己有用感や達成感の感じられる有意義な一日となりました。参加した小学生の皆さんからは、高校生から教えてもらったことが、とてもよかったとの感想をいただきました。

|

|

|

|

|

|

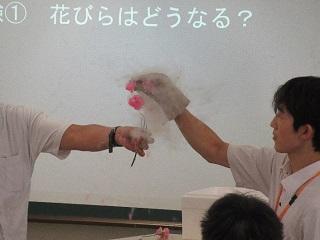

8月4日(金)自然科学コース体験入学を行いました。中学生、保護者、引率の先生合わせて76名の方に出席していただきました。会議室で校長挨拶、生徒会生徒による学校紹介、自然科学コースの生徒によるコースや行事等の紹介がありました。その後、中学生の希望にそったコースに分かれ体験授業を受けてもらいました。本校生徒が主体となった説明や校舎案内、文化部の作品展示などを経て相生高校のことをご理解いただけたかと思います。暑い中、お越しいただきありがとうございました。

|

|

| 校長挨拶 |

学校紹介 |

|

|

| 校舎案内 | |

|

|

|

コース体験学習(理科)『-196℃の世界』 |

|

|

|

|

|

コース体験学習(数学)『倍数の判定法を知ろう』 |

|

いよいよホストファミリーとお別れの日がやってきました。朝早くからたくさんのホストファミリーが見送りに来てくださいました。涙ぐんでいる生徒やホストファミリーもいました。

その後、フリーマントルでの観光を経て空港へ。スーツケースの重量オーバーもなく

チェックインはスムーズにいきましたが、出国検査が厳しく、手荷物を開けてチェックされたり、何度もボディチェックをされる生徒もいました。

ようやく出国でき、現在は搭乗口で出発を待っています。

UWAでの授業も今日が最終日となりました。1時間目の授業の中で書いたThank You Cardや手紙を今日の夜か明日の朝ホストファミリーに渡す予定です。

2時間目には講堂で修了式が行われました。Matthew先生から修了証書が一人一人に手渡されました。今回の経験がこれからの生活に活かされることを願っていると話されました。参加生徒からは

・聞き取れる量が最初よりすごく増えた

・自分の言いたいことが伝えられるようになってきた

・もう少しいてもっといろんなことを学びたい

という感想が聞かれました。

午後はPerth cityでのグループ研修を行いました。今日の夜はホストファミリーとの最後の夜です。明日は日本に向かってこのパースを出発します。

今日パースは朝から天気が悪く、小雨が降る1日でした。上着を着てバスや電車に乗っている人も多かったですが、半袖の人も結構みられました。

午前中はクレアモントでいつものように授業を受け、午後はUWAのメインキャンパスへ移動し、フィールドワークを行い、その後日本語研究会の方々との交流会に参加しました。大学にはスーパーや散髪屋さんもあり、日本とは随分雰囲気が違っていました。

日本語研究会の方々とは、日本語と英語を使ったビンゴ大会を行いました。日本のことを聞かれたり、相手の国や文化について質問できる楽しい時間となりました。

明日はいよいよ語学研修の修了式となります。ホストファミリーと過ごすのもあと少しです。

各ホームステイ先からバスや電車に乗ってギャンパスに来ることにも慣れてきました。

今日は1日授業を受けます。初日に渡されたテキストから昨日は宿題も出されたようで、1時間目が始まる前にお互い確認をしていました。先生の英語にも少し慣れてきたようです。

ホストファミリーにもすっかり慣れてきてたくさん話ができているようです。

今朝のパースは朝から快晴でした。生徒たちは週末をホストファミリーと過ごし、今日からいよいよUWAでの授業が始まります。

ハプニングもありましたが、無事全員がキャンパスに到着し、久しぶりにみんなの顔が見れて、嬉しそうにしていました。週末はホストファミリーとショッピングや観光を楽しんだようです。日本食を作って食べてもらったという生徒もいました。

キャンパスでは最初に講義室でオリエンテーションが行われ、その後最初の授業を受けました。日本の高校とは少し違う雰囲気に少し戸惑いながらも熱心に授業を受けていました。

午後はバスでキングスパークへ行き、オーストラリアの原住民であるアボリジニの歴史やオーストラリアの植物についてガイドさんの説明を聞きながら散策しました。

語学研修の2日目は、深夜にホテル到着してからそれほど時間をあけずに朝9時半にロビーに集合して始まりました。

UWA(西オーストラリア大学)でのオリエンテーションが週明けに変更になり、今日は午前中国立野生自然公園でガイドツアーを行うなどし、午後はいよいよホストファミリーとの対面となりました。

国立野生自然公園ではカンガルーやコアラをはじめとする動物と触れ合ったり、写真を撮ったりしました。午後、UWAのクレアモントにてホストファミリーと対面し、それぞれの家に帰って行きました。週末はホストファミリーと過ごし、月曜日から本格的な授業が始まります。

7月28日、日本時間10時55分にまずはシンガポールに向かって出発し、乗り換えを経て23時55分、やっとオーストラリア、パースに到着しました。

オーストラリアはあいにくの雨でしたが、それほど寒くなく、みんな元気にホテル入りをしました。研修2日目の明日は国立野生自然公園とチョコレートファクトリーを観光ガイドさんの案内で観光予定です。

写真は関西国際空港とチャンギ空港でのものです。

7月14日(金)、澄み渡る晴天の中、今年度4回目の「さわやか挨拶運動」を行いました。今月は、生徒会メンバーに加えて、1年4組の生徒半分が一緒に行いました。

朝7時前より、生徒会メンバーが続々と集まり、駅周辺のゴミ拾いを行いました。そのあと、きれいになった相生駅北ロータリーと相生駅南口で「さわやか挨拶運動」を実施しました。1年生は駅南側で、生徒会は駅北側で、元気な挨拶の声が、響き渡りました。街がきれいになるとなぜか元気も出てくるような気がします。今年も46回生の生徒会中心に頑張っていますので、ご支援・ご協力を宜しくお願いします。

|

|

|

|

7月7日(金)、前期球技大会を実施しました。考査明け、天候など心配もありましたが、晴天の中、大きなけがもなく終えることができました。

【各種目結果】

| 1位 | 2位 | 3位 | |

| ソフトボール | 3-5 | 3-3 | 3-1 |

| 男子バレーボール | 2-4 | 3-2 | 1-3 2-5 |

| 女子バレーボール | 3-2 | 3-5 | 1-1 2-5 |

| ドッヂボール | 3-4 | 3-5 | 3-1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6月22日(木)早朝より、相生駅前では「さわやか挨拶運動」、学校付近の10カ所のポイントでは職員・PTAとの「6月合同街頭指導」を行いました。

当日はあいにくの天候でしたが、駅前では生徒会と1年3組の半分が、さわやか挨拶運動を実施しました。生徒会メンバーは、いつも通り早く来た生徒から、駅周辺のごみ拾いを行いました。1年3組の生徒と生徒会が駅の南北に分かれて、PTAを含めて約40名が元気な挨拶の声を響かせました。

また、街頭補導終了後、PTA役員の方々との意見交換会も実施し、多くの保護者から「本校の生徒はよく挨拶をしてくれる」とお褒めの言葉もいただきました。

|

|

| 駅周辺のごみ拾いの成果(たばこの吸い殻や空き缶多) | |

|

|

| 相生駅南側挨拶運動(1-3) | |

|

|

| PTA役員の方々と挨拶運動 | |

令和5年6月4日(日)の兵庫県高校総体少林寺拳法の部において、3年生の龍田響君が出場し、個人演舞で2位と同率で3位となりました。本校の代表として堂々と選手宣誓も成し遂げました。

令和5年5月31日(水)に1年自然科学コース対象の科学特別講義がありました。

1年自然科学コースでは、理科系人間としての正しい科学の知識を身につけ、世の中の怪しい現象に疑問を持つべく、昨年度同様に元鳥取環境大学の足利裕人先生をお招きし、「高校理科で読み解くニセ科学」と題して講義を受けました。

日常生活にある科学的根拠が怪しい商品や行動について解説して頂き、それらを正しく判断するために必要な「自分の肌で感じ正しさを確かめる力」の大切さを教えていただきました。生徒たちは、身近な事物現象について科学的根拠をもって考える良い機会となりました。

5月26日(金)、過ごしやすくなってきた気候の中、相生駅北側ロータリーでは相生高校生徒会が、相生駅南側では1年2組が、「さわやか挨拶運動」を実施しました。

役員認証式、旧生徒会からの引継ぎが終わり、新生徒会が中心となる第1回目の挨拶運動でしたが、

挨拶運動前のごみ拾いから挨拶運動まで積極的な貢献の姿勢が見られました。

駅南の1年生は、フレッシュな挨拶の声が響き渡る「さわやか挨拶運動」になりました。

|

|

|

|

5月28日(日)相生ペーロン祭りに参加しました。パレードには、生徒会執行部のメンバーがプラカードを持って誘導をしたり、パレード整理係としてパレードがうまく進行できるように手伝いをしたりしました。海上の部では、本校のサッカー部の1年生が相生産業高校の生徒と合同でチームを作り、オープン競技に出場しました。

今回で101回を迎える、相生市としての伝統行事に、本校の生徒も関わらせていただけることは本当にありがたいことでした。これからも地域に少しでも貢献できるよう様々なことにチャレンジできればと思います。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

新学年になり、新たなクラスのメンバーとの絆を深めるために、相生市の伝統文化である「ペーロン競漕」体験を4月14日(金)に実施した。新型コロナウィルス感染拡大のため、一昨年は中止、昨年は半日開催であったが、今年は一日開催で実施した。

クラスを紅白の2班に分け、午前中はペーロンに乗船して漕ぎ方練習を約1時間とペーロンの歴史についての学習を約40分行った。相生市地域振興課商工観光係の立花氏とペーロン協会の皆様にご指導をしていただいた。

漕ぎ方練習では担任の大きなかけ声のもと銅鑼や太鼓の独特のリズムに合わせて櫂を一斉に漕ぐ練習を時間をかけて行った。小さかった声が徐々に大きくなり、バラバラだった櫂の動きがそろっていった。叱咤激励してくださるペーロン協会の方の熱い思いが生徒一人ひとりに伝わっていった。

午後は予選レースとそれを勝ち抜いた5班による決勝レースを行った。予選の1組目のスタート時には風が急に強くなり水上で静止できず、ペーロンが流されるほどであったが、練習の成果を発揮すべく、全力で櫂を漕いだ。

決勝進出は1組紅班、2組紅班、4組紅班・白班、5組白班の5チーム。決勝レースの結果は優勝1組紅班、2位5組白班、3位2組紅班。数秒差の戦いだった。決勝レースに残れなかった生徒も堤防から大きな声で応援した。

入賞したクラスだけでなく、生徒全員がいい顔をしていた。心が一つになり、クラスメイトとの心の距離が近づいた。力を出し切った達成感にあふれていた。46回生の力を感じることができた良い一日であった。

生徒感想

○「午後から予選が始まって、男子チームの応援を女子みんな大声でしました。自分たちも練習以上の力で頑張ったと思います。みんなで一致団結してペーロンを漕げたのは良い思い出になりました。」

○「まだ話したことのない友達もたくさんいて、正直うまくいくか不安でした。ですが、舟の上でみんながアドバイスを出し合ったりして、クラスが一つになれた気がしました。クラスのみんなの仲が深まるきっかけとしてとても良いものだと思います。」

○「まだ新クラスになったばかりで、正直大きな声を出してひかれないだろうかと心配でした。しかし、私が舟に乗り込む時にこけないように手を貸してくれる子、船が揺れないように押さえてくれる子、みんなが助けてくれました。みんなが全力で同じ目標に進めば、心も一つになり、大きな達成感を得ることができると学ぶことができました!」

○「クラスが変わって初めて話す人もたくさんいますが、いろんな人とコミュニケーションをとりながら、心を一つにしてペーロン体験ができました。この体験を通して感じることのできた達成感や楽しさを大切にして、全員で頑張るということを意識し、自分たちで自分たちのクラスを盛り上げていけるようにしたいです。」

|

|

|

|

|

4月28日(金)、「さわやか挨拶運動」を行いました。1年1組の生徒と、前年度の生徒会(45回生)15名と新生徒会(46回生)17名が一緒に行いました。

朝7時頃より、新旧の生徒会メンバーが続々と集まり、相生駅周辺のゴミ拾いを実施し、その後、全員で「さわやか挨拶運動」を実施しました。1年生が相生駅南側、新旧生徒会が相生駅北側に立ち、挨拶の元気な声が、相生駅に響き渡りました。

周辺のゴミ拾いも今年も継続して実施しています。今年も新生徒会を中心に頑張りますので、ご支援ご協力をよろしくお願いします。

|

|

| 新旧生徒会役員が一緒にごみ拾いを行いました。 | ごみだけでなく雑草も抜きました。 |

|

|

| 新旧生徒会役員が勢揃い。 | 駅南側では1年1組が挨拶運動。 |

4月28日(金)2年5組の生徒を対象に、「研究の進め方と発表の方法」についての特別講義を行いました。本校OBで現在岡山大学教授の前田守弘先生をお招きし、探究活動の大切さや方法、わかりやすいプレゼンテーションの仕方などを教えて頂きました。多くの生徒の感想には、「探究活動のおもしろさを実感し、社会的な意義を見い出すことに意欲的になった」とあり、これから1年間の探究活動に大いに期待したいと思います。

令和5年4月14日(金)、47回生が神崎郡神河町のグリーンエコー笠形で1日野外活動を行いました。これは本校新入生の恒例行事となっているものです。新型コロナウィルス感染防止のためバス内での校歌練習ができないということで、例年行っていた校歌コンクールは実施できませんでしたが、野外活動のメインとなる飯盒炊さんは実施することができました。火起こし、野菜や肉を細かく切る下準備、調理、洗米と炊飯、後片付けなど全員で役割を分担し、カレー作りに挑戦しました。慣れない手つきで包丁を使う者、煙まみれで火をつけるためにうちわをあおぐ者、テキパキと指示して調理を進める者など生き生きとした表情を見せていました。自然の中で力を合わせて作ったカレーの味は格別なものでした。

次にクイズ形式のオリエンテーリング「謎解き脱出ゲーム」をしました。難易度が高く、なかなか解けませんでしたが、意見を出し合い知恵を絞って取り組んでいました。初めてコミュニケーションを取ったクラスメイトもいたようです。友だち作りのスタートを切れたのではないかと思います。

週間天気では雨マークがついたこともあった野外活動当日、晴れ男・晴れ女が集結した学年団だからか、はたまた47回生のパワーが天に届いたのか、現地はさわやかな春の陽気に包まれていました。遅咲きの桜と春の空にたなびくこいのぼりが私たちを迎えてくれました。「楽しむこと。友だちを作ること」を目標にスタートした1日でしたが、その目標をしっかりと達成できたと思います。

入学以来様々なオリエンテーションや初めての高校の授業で緊張が続く毎日だったと思います。またうまく友だちができるか、などの不安も抱えていたと思います。しかし、日常を離れ、爽やかな新緑の下で過ごしたこの体験で、それらの緊張や不安を少なからず解消できたのではないかと思います。そして、参加者全員が一人のケガ人も体調不良者も出さずに無事に帰校できたことが大きな成果だと思います。

多くの方々に見守られながら、47回生が少しずつ成長していく様子をこれからもお届けしていきます。ご支援よろしくお願いします。

|

|

|

|

4月14日(金)、3年生になり最初の学年行事である「USJバス旅行」を、予定通り実施することができました。

春の陽気に包まれた絶好の行事日和の中、仲間とともに、思う存分アトラクションを楽しむことができました。高校入学以来、新型コロナウイルスによる様々な制限を経験してきただけに、今回の行事では笑顔が絶えませんでした。

明日からは、この楽しい思い出を胸に、進路実現に向けて気持ちを切り替えてスタートを切ります。

3月20日(月)1限、1年生を対象に、スマホ講演会を実施しました。KDDIスマホ・ケータイ安全教室よりDVDをお借りして視聴しました。非常によくできたアニメ動画3本が中心で、「いじめ問題」・「ゲーム障害」・「パパ活」についてのものでした。どれもちょっとした行き違いやちょっとくらいという安易な気持ちから、大きな取り返しのつかないような問題になってしまう状況に描かれていました。アニメの後には、実例の事件まで何件も挙げられており、実際に日本各地で頻発していることであると実感できました。

「ゲーム(スマホ)障害」については、WHO(世界保健機関)が2019年に新しい病気として認定されました。「ゲーム(スマホ)障害」の人数は年々増加しており、研究によると、この病気に苦しむ人は世界で100人に3人くらいの割合でいると想定されています。まとめで生徒指導部長が話されていたように、学年に置き換えると6人いてもおかしくない状況であるということです。

生徒にとってスマホは、最も身近で大切なアイテムかもしれませんが、大変危険な部分がひそんでいるということをしっかり理解できたと思います。簡単に発信できるSNS等でデジタルタトゥーとならないように気をつけることを心に刻み、自分自身ではわかっているけど、改めて考えさせられた講演会でした。

|

|

|

KDDIスマホ・ケータイ安全教室の |

最後に指導部長のまとめと諸注意 |

2月20日(月)に自然科学コース推薦入試の合格者発表があり、3月17日(金)には複数志願選抜学力検査の合格者発表がありました。

合格者の受検番号が掲示されると、それまでの静寂とはうって変わって歓声があがりました。合格された皆さん、おめでとうございます!本校の第47回生として充実した高校生活を送られることを期待します。

自然科学コース合格者発表の様子

複数志願選抜合格者発表の様子

3月8日(水)、春の訪れが感じる中、今年度最後の「さわやか挨拶運動」が行われました。生徒会(45回生)と1年5組が共に、相生駅北側・南側ロータリーに分かれて実施しました。

今年度もコロナ禍の中、全員が全てマスクをつけて実施しました。コロナは大幅に減少していますが、感染対策を施しながら、来年度も頑張って続けていきます。

いつも通り、朝早く来た者から周辺のゴミ拾いを行い、タバコの吸い殻等を丁寧に拾い集めることができました。また今回は、地域づくり活動応援事業の予算で「旗本浅野家若狭野陣屋」の紹介と唯一残る建造物「札座(ふだざ)」保存協力を呼び掛けるクリアファイルを作製しましたので、出勤・登校中の皆さんに配布しました。一部の方は、立ち止まって熱心に見てくださっていたので嬉しかったです。

生徒会と1年5組のさわやかな挨拶の声が響きわたる、「さわやか挨拶運動」でした。

|

|

| 駅北側と駅北出口には、生徒会の挨拶運動とクリアファイルの配布を行いました。 | |

|

|

| 相生駅でのクリアファイル配布。 | 駅南では1年5組が頑張りました。 |