| Aioi High School,Passport to the World ~相生高校から世界へ~ |

| Aioi High School,Passport to the World ~相生高校から世界へ~ |

2月6日(金)、挨拶運動を実施しました。今月も冷え込む早朝より、生徒会役員の生徒が相生駅周辺の清掃活動を行いました。今回も多くのゴミを拾い、相生市の美化に貢献することができました。

その後、1年4組の生徒も合流し、挨拶運動を実施しました。寒さに負けない、明るい挨拶の声を響かせることができました。今回も寒さに負けず、元気に挨拶することで、気持ちの良い一日のスタートとなりました。

|

|

| ゴミ拾い頑張りました | |

|

|

| 挨拶運動を行う1年4組の生徒 | |

|

|

| 挨拶運動を行う生徒会の生徒 | |

1月21日(水)、小雪が舞う放課後に、通学路清掃を実施しました。1年生、2年生の通学委員、風紀委員の生徒たち、生徒会、ボランティア生徒たちが参加しました。

1年生はJR相生駅北側ロータリー付近とJR相生駅南側までの通学路、2年生は相生高校付近の坂を中心に普段使用している通学路を掃除し、生徒会の生徒は、校内を清掃を行いました。通学路、道路や溝の中など、よく見るとゴミが落ちており、とても寒い中でしたが、皆で協力して拾うことができました。

|

|

|

|

|

|

1月16日(金)、朝晩がとても冷え込んできた相生駅で、1年3組と生徒会執行部の生徒で、「さわやか挨拶運動」を実施しました。

生徒会執行部は、早朝7時前に集合し、相生駅北側周辺のゴミ拾いを行いました。厳しい寒さの中、相生駅周辺の環境美化に貢献できるよう、たくさんのゴミを拾い、相生駅周辺を綺麗にすることができました。

その後、1年3組の生徒も合流し、相生駅北側、改札口前、相生駅南側に分かれて「さわやか挨拶運動」を行いました。寒さに負けず、今日も元気な挨拶の声を響かせることができました。

阪神淡路大震災が起こった31年前の1月17日。本日学校では、放送部によるメッセージと黙とうを捧げる予定です。学校生活が何事もなく日々行えることは、当たり前の日常ではなく、有難いことだと感じながら、今回も挨拶運動を元気に実施できました。

|

|

|

|

|

|

12月12日(金)に2年5組自然科学コースの生徒37名が鳥取大学を訪問しました。午前中は鳥取大学入学センターの先生から、工学部・農学部・医学部など理系学部について、どのようなことを学ぶことができるのか、どのようなことを研究しているのかなど、詳しく教えていただきました。その後食堂で昼食をとり、午後からは本校から鳥取大学へ進学した学生から、鳥取大学の魅力や、一人暮らしの大変さ、また高校生のうちにどのような勉強をしておくべきなのかといった内容を話していただきました。その後は、図書館や研究室などの施設を見学させていただき、生徒たちはそのスケールの大きさや研究室の雰囲気について知ることができたと思います。生徒たちには、今回の大学見学で得た経験を今後の進路選択や学校生活に活かしてほしいと思います。貴重な経験をさせていただいた鳥取大学の関係者の方々には深く感謝申し上げます。

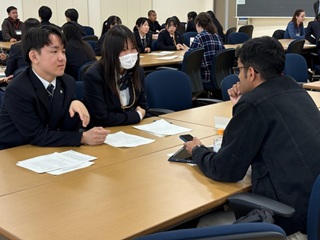

12月9日(火)、神戸大学にて留学生の方々との英語での交流会を行い、今年度は26名もの意欲的な生徒が参加しました。グループに分かれての合計2時間にわたる交流会では、留学生とお互いの文化について発表・質疑応答をし、その後は自由にディスカッションしました。

いつも聞いている英語よりもスピードの速いリスニングに苦戦しながらも、アメリカ、中国、インドネシアなど、様々な国出身の留学生の方々と楽しく会話をしている様子は、引率者としてとても頼もしく、そして嬉しく感じられました。あっという間の2時間でした。

交流会後のキャンパス見学では、眺めの良い百年記念館や歴史を感じる図書館などを見て回りました。

最後に、このような機会を設けていただいた神戸大学の関係者および留学生の皆様に心より感謝申し上げます。この経験によって、参加した生徒が少しでも英語の魅力・楽しさに気づき、今後の進路や学校生活の励みにしてくれることを願っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|