お知らせ

子どもみらい類型

子どもみらい類型

教育入門Ⅰ 幼稚園・保育園実習

1月29日(火)の「教育入門Ⅰ」は第7回幼稚園・保育園実習でした。

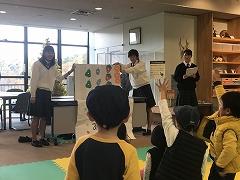

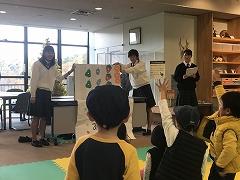

今回は親和幼稚園で15分間ほどの模擬保育、光の子保育園で素話(すばなし=何も見ないでお話を語ること)をさせていただきました。

模擬授業は3月6日(水)の課題研究発表会に向けて、2学期から保育案を書き、練習を重ねてきたものを実践させていただきました。生徒たちは前もって担当の先生からアドバイスをいただいて、教具を試行錯誤しながら作り上げていきました。園児たちを注目させるのは予想以上に難しく、落ち込んでいる生徒もいましたが、園児の楽しそうな反応を見て、達成感を得た生徒もいました。

素話はお話を暗記するのに時間がかかって事前の練習では心配するところもありましたが、みなしっかりと覚えて園児の顔を見てお話しできたようです。園児たちが高校生のお話に聞き入ってくれたので、生徒たちは「もっとこうすればよかった」など反省しながらさらに欲が出てきたようでした。

高校生のうちにこのような現場での体験ができ、教職へ進むための準備が大学とあわせて7年間できます。その間、自分の適性を見つめ直し、将来への夢を確かなものとして前を向いていってほしいものです。教育者という職業柄ゴールというものはなく、常に研さんを積み重ねて行かなくてはなりませんが、子どもたちに向かう者としてこの3年間の重みは日々感じています。

来週がいよいよ今年度最後の実習となります。しっかりと子どもたち、先生方を見て豊かな学びにつながりますように。実習園の先生方、よろしくお願いいたします。

模擬保育

素話

生活発表会準備

今回は親和幼稚園で15分間ほどの模擬保育、光の子保育園で素話(すばなし=何も見ないでお話を語ること)をさせていただきました。

模擬授業は3月6日(水)の課題研究発表会に向けて、2学期から保育案を書き、練習を重ねてきたものを実践させていただきました。生徒たちは前もって担当の先生からアドバイスをいただいて、教具を試行錯誤しながら作り上げていきました。園児たちを注目させるのは予想以上に難しく、落ち込んでいる生徒もいましたが、園児の楽しそうな反応を見て、達成感を得た生徒もいました。

素話はお話を暗記するのに時間がかかって事前の練習では心配するところもありましたが、みなしっかりと覚えて園児の顔を見てお話しできたようです。園児たちが高校生のお話に聞き入ってくれたので、生徒たちは「もっとこうすればよかった」など反省しながらさらに欲が出てきたようでした。

高校生のうちにこのような現場での体験ができ、教職へ進むための準備が大学とあわせて7年間できます。その間、自分の適性を見つめ直し、将来への夢を確かなものとして前を向いていってほしいものです。教育者という職業柄ゴールというものはなく、常に研さんを積み重ねて行かなくてはなりませんが、子どもたちに向かう者としてこの3年間の重みは日々感じています。

来週がいよいよ今年度最後の実習となります。しっかりと子どもたち、先生方を見て豊かな学びにつながりますように。実習園の先生方、よろしくお願いいたします。

模擬保育

素話

生活発表会準備

教育入門Ⅰ『ピアノ基礎』

1月15日(火)4、5限の教育入門Ⅰでは、本校芸術科教員による『ピアノ基礎』を行いました。ペアワークを中心に幼児・園児にリズムや拍子をどのように教えるのかを実技通し、教えていただきました。ペアで、「むすんでひらいて」や「ひげじいさん」を弾きました。ピアノの鍵盤に初めて触れる生徒も一生懸命に取り組んでいました。

この学びを将来、教員になったときに活かしてもらいたいものです。

この学びを将来、教員になったときに活かしてもらいたいものです。

教育入門Ⅱ

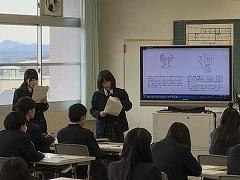

1月16日(水)の2年生教育入門Ⅱは、「子どもみらい類型のみなさんと考える『防災教育』」と題して、香美町立村岡中学校の山本秀樹先生(EARTH員)にご講演いただきました。

前半は現在の防災意識や兵庫の防災教育、災害時の備え、心のケアなどについて学びました。後半は防災コミュニケーションワークショップ(グループワーク)を行いました。

阪神・淡路大震災を知らない生徒たちではありますが、いろいろな角度から防災・減災について学ぶことができ、有意義な時間でした。今回の学びを通じて、さらに防災についての関心を深めていって欲しいと願います。

前半は現在の防災意識や兵庫の防災教育、災害時の備え、心のケアなどについて学びました。後半は防災コミュニケーションワークショップ(グループワーク)を行いました。

阪神・淡路大震災を知らない生徒たちではありますが、いろいろな角度から防災・減災について学ぶことができ、有意義な時間でした。今回の学びを通じて、さらに防災についての関心を深めていって欲しいと願います。

模擬授業打合せ(親和幼稚園)

12月14日(金)放課後、子どもみらい類型1年生7名が、模擬授業の打ち合わせのために親和幼稚園を訪問しました。

1月29日(火)第7回実習で園児たちを前に模擬授業をさせていただきことになり、そのための指導案や教具を担当の先生にお見せし、アドバイスをいただきました。9月から少しずつ保育案の作成を進めていき、目当ての設定、工作、手遊び、歌などを取り入れた授業を考えてきました。自分のことばで一生懸命説明する生徒たちに、担当の先生方は忙しい中、丁寧に保育案や教具を見てくださり、時間配分、発達段階に応じた保育であるかを確認してくださり、楽しみにしていると励ましのお言葉をくださいました。

1月29日(火)の実習での経験を活かし、生徒たちは3月6日(火)の課題研究発表会で模擬授業をします。貴重な活躍の場をいただき、ありがとうございます。

1月29日(火)第7回実習で園児たちを前に模擬授業をさせていただきことになり、そのための指導案や教具を担当の先生にお見せし、アドバイスをいただきました。9月から少しずつ保育案の作成を進めていき、目当ての設定、工作、手遊び、歌などを取り入れた授業を考えてきました。自分のことばで一生懸命説明する生徒たちに、担当の先生方は忙しい中、丁寧に保育案や教具を見てくださり、時間配分、発達段階に応じた保育であるかを確認してくださり、楽しみにしていると励ましのお言葉をくださいました。

1月29日(火)の実習での経験を活かし、生徒たちは3月6日(火)の課題研究発表会で模擬授業をします。貴重な活躍の場をいただき、ありがとうございます。

人と自然の博物館読み聞かせ

11月25日(日)県立人と自然の博物館で、子どもみらい類型1年生5名がペープサート「はらぺこあおむし」と手遊びをしました。

はらぺこのあおむしが果物を次々に食べていく場面では子どもたちにりんごや梨を取りに来てもらう設定でしたが、子どもたちが率先して参加してくれました。ラストのあおむしが蝶になるシーンでは大きな蝶の登場に「わぁー」という歓声が上がりました。最後は子どもと一緒になって手遊びをすることができ、まさに参加型の劇場となりました。

終了後、「三田市学生まちづくりワークショップ」に所属する関西学院大学総合政策学部の学生がインタビューに来てくださいました。「今日のペープサートで工夫したところはどこですか?」「どうして三田西陵高校の子どもみらい類型に入学したのですか?」大学生の質問に、生徒たちはじっくりと考え、うれしそうに答えていました。

この読み聞かせの取り組みは昨年度より始まり、生徒たちの日頃の活動を見ていただくとてもよい機会となっています。人と自然の博物館の皆様にはこのような活動の場を提供いただき、本当にありがとうございました。

はらぺこのあおむしが果物を次々に食べていく場面では子どもたちにりんごや梨を取りに来てもらう設定でしたが、子どもたちが率先して参加してくれました。ラストのあおむしが蝶になるシーンでは大きな蝶の登場に「わぁー」という歓声が上がりました。最後は子どもと一緒になって手遊びをすることができ、まさに参加型の劇場となりました。

終了後、「三田市学生まちづくりワークショップ」に所属する関西学院大学総合政策学部の学生がインタビューに来てくださいました。「今日のペープサートで工夫したところはどこですか?」「どうして三田西陵高校の子どもみらい類型に入学したのですか?」大学生の質問に、生徒たちはじっくりと考え、うれしそうに答えていました。

この読み聞かせの取り組みは昨年度より始まり、生徒たちの日頃の活動を見ていただくとてもよい機会となっています。人と自然の博物館の皆様にはこのような活動の場を提供いただき、本当にありがとうございました。

学校情報化優良校

学校情報化認定とは・・・

日本教育工学協会(JAET)において、教育の情報化の推進を支援するために、「情報化の推進体制」を整え、「教科指導におけるICT活用」「情報教育」「校務の情報化」に積極的に取り組んでいる学校を客観的に評価し、認定するものです。

※認定期間:2025年度~2027年度(3年間)

今後は『学校情報化先進校』に向けて、さらなる取組みを進めていきます!

三田西陵高校情報

2分でわかる!

子みらいって?

部活動活動風景

生徒会執行部が全部活動を巻き込んで

写真撮影を行いました♪

携帯サイトはこちら

ファイルダウンロード

学校連絡先

兵庫県三田市ゆりのき台3丁目4番

TEL:079-565-5287

カウンタ

1

5

5

2

7

6

3

4

Copyright

このホームページは兵庫県立三田西陵高等学校にて運営・管理されています。

画像・PDF及びこのサイトで使用の全ての流用を禁じます。