創造科学科ブログより抜粋

令和5年2月2日 第13回高校生鉄人化まつり実行委員会(4)

第13回高校生鉄人化まつり開催に向けた第4回実行委員会議が神戸野田高校で行われた。4回目となる今回の会議には本校からは創造科学科7期生3名、育英高校からは生徒会5名、神戸野田高校からは生徒会2名が実行委員として参加した。今回はステージで行う実行委員企画と、各校がブーズで行う展示の内容について検討を行った。実行委員企画では各校の実行委員で考えてきたアイディアを組み合わせてどのような形で実施するのか、またその詳細な内容についても話し合った。各校がブーズで行う展示については、昨年度の反省点をもとに現時点での展示物の内容を共有してどのような配置にすべきかを話し合った。次回の実行委員までに実際の展示物を作成に取り組む。

第13回高校生鉄人化まつりは令和5年3月19日(日)新長田若松公園鉄人スクエアで実施予定。

令和5年2月1日 創造応用I(自然科学)「分野別探究活動⑫」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系生徒(25名)が創造応用Iの授業で、数学/物理/化学/生物/都市工学の5分野での12回目の探究活動を行った。 1週間後の2月8日に迫った創造応用Ⅰ校内発表会に向けて各研究班で最終準備に取り組んだ。

1月29日に実施された「サイエンスフェアin兵庫」で発表を行った物理1班と生物班はそこで他校の生徒から受け取ったアドバイスシートをもとに振り返りを行い、追加で必要な実験を行ったり、発表スライドの再検討を行った。化学班は神戸大学の秋本先生の助言をいただきながら発表練習を行った。数学班、都市工学班は発表のためのスライドの作成と発表の練習を行った。物理2班は得られた実験データの信頼性を高めるため再現性を確かめる実験を行った。

創造応用Ⅰの発表会は次週2月8日(水)に社会科学分野の研究を行っている生徒と合同で実施する。

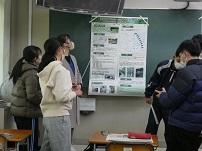

令和5年1月31日 理数探究「探究活動⑧【発表練習】」

創造科学科7期生(1年生)の40名が本校化学教室において理数探究のポスター発表練習を行った。今週末2月4日に神戸高校で実施される神戸高校総合理学科、明石北高校自然科学科との3校合同研究発表会に向けて、完成した発表ポスターを用いた練習を行った。まずは班内で発表の分担を決め、7分の時間内で発表が完結できるかを確認した。その後、本番を意識し、2班でペアになり、お互い発表し質疑応答の練習も行った。校外での研究発表は初めてだが、これまでの活動や学びを振り返りどのような発表が他者に伝わりやすいのかを考えながら発表内容を練磨した。

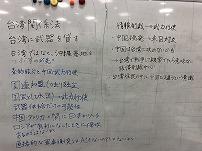

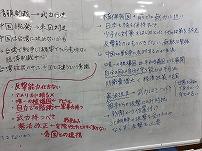

令和5年1月30日創造基礎A 薮中三十二氏講義「日本外交の指針について」

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科7期生(1年)を対象に、立命館大学客員教授の薮中三十二氏(元外務事務次官)をお招きし、「日本外交の指針」というテーマで講義を行った。薮中氏とのディスカッションは今年で10年目となった。はじめに、今回のテーマを設定した生徒から授業目的と目標について伝達があった。続いて薮中氏から自己紹介を兼ねて外交官としてのエピソードやグローバル人材についてお話しいただいた。次に、休憩を挟みながら3つのテーマについて生徒とのディスカッションを行った。1つ目は「ウクライナ情勢はどのような国際秩序にインパクトを与えたのか」について講義があり、停戦案について議論した。2つ目は「台湾有事はどのような意味において日本にとっての有事か」ついて講義を受け、中国による武力統一があり得るのか、そのときはどのような場合にかについて議論した。3つ目は「現在の世界情勢下における日本外交のあり方」について、現在国会で審議されている反撃能力保有の是非と日本外交の指針について議論した。議論はグループ内で各自の考えをぶつけ合い、各班の議論に薮中氏も加わっていただき生徒と意見を交わした。4時間にわたって激論が行われ、熱気に満ちた講義となった。

令和5年1月29日 創造応用Ⅰ(自然科学) サイエンスフェアin兵庫

創造科学科6期生(2年)理系生徒21名がポートアイランドの神戸大学統合研究拠点他で実施された『第15回サイエンスフェアin兵庫』に参加した。この発表会は科学技術分野の探究活動に取り組む高校生が発表を行い、大学教授や、企業の研究者からの助言を受けることで、研究内容をより深めるとともに、多くの学生との交流を行うことを目的としてしたものである。今回は発表件数の制限があったため創造応用Ⅰ(自然科学)の物理1班と生物班が口頭発表、化学班がポスター発表を行った。発表や質疑応答を行うことで自分たちの研究の魅力を外部に発信するとともにその内容理解を深めることができた。また、他校の生徒の発表を多く聞くことができ刺激を受ける機会となった。この経験をもとに、2月8日に実施予定の創造応用Ⅰ校内発表会に向けてさらに内容をブラッシュアップしていく。

~発表タイトル~

物理1班:地盤と液状化の関係

生物班:長田区内 “ドバト”の分布調査

化学班:廃棄食品を原料とした機能性プラスチックの開発