| Aioi High School,Passport to the World ~相生高校から世界へ~ |

| Aioi High School,Passport to the World ~相生高校から世界へ~ |

おはようございます。早朝4時、気温8℃の中、約120名の生徒が雲海テラスを目指します。条件は厳しいですが果たして…

空気が澄み切っていて、残念ながら一面の壮大な雲海は見れませんでしたが、トマムの大自然を感じることができました。

本日はラフティングと選択別研修です。

無事到着しました。

夕食はどこにしようかな。

「道の駅 南ふらの」を出発してトマムまであと少しです。

十人十色の個性豊かなロケットが大空に高く打ち上がると、大きな歓声があがりました。

ロケットづくりを通じて、仲間の大切さや、人生を豊かにする考え方を教えていただきました。

植松電機のみなさま、ありがとうございました。

全員元気に本日のプログラムを終え、これからトマムに向かいます。

予定通り、植松電機に到着しました。社長の講話を真剣に聞く姿が印象的です。

いまからロケットをつくります!

予定通り新千歳空港に到着しました。天候は晴れ、気温は20℃で暖かく、みんな元気です。

現地の看護師さんと合流し、いまから植松電機に向います。

予定通り、伊丹空港に到着しました。今から北海道に向かいます。

相生駅5時30分、姫路駅5時40分、無事出発しました。伊丹空港には7時到着予定です。

2日(月)、4時間目に修学旅行の結団式を行いました。

相生高校生として、『想像力を働かせて行動する』こと、『時間を守る』ことをつねに意識してください。

明日の朝はかなり早いので、睡眠を十分にとって万全の体制で臨みましょう!

9月21日(水)『喜創天越~No smile No success~』のスローガンのもと体育大会を実施しました。天気の心配もありましたがすべてのプログラムを実施することができました。

体育大会の詳しい様子は【相高新聞第6号】、または各回生学年通信に掲載しています。

27日(水)、修学旅行前の最後の学年集会を行いました。選択別研修の班に分かれ、バスの座席や一緒に活動するメンバーを確認しました。修学旅行は集団行動の集大成です。各自で時間や集合場所を再度確認し、責任をもって行動しましょう。

『修学旅行のしおり』の絵を描いてくれた二人

山内 心葉さん 花田 真子さん

ありがとうございました!

いよいよ出発の日が近づいてきましたが、新型コロナウィルスやインフルエンザの感染が増えてきています。

体調を整え、万全の態勢で北海道を満喫しましょう!

9月15日(金)、2学期最初の「さわやか挨拶運動」を実施しました。

相生駅北側では、生徒会17名が駅周辺のごみ拾いをした後に挨拶運動を行いました。今月は、相生市の大西教育次長にも来ていただき、元気な挨拶を届けました。ありがとうございました。相生駅南側では、1年5組の生徒が挨拶運動を行いました。

すがすがしい朝に元気な挨拶を響かせることができた挨拶運動でした。

|

|

|

|

|

|

13日(水)、LHRの時間に修学旅行のしおりを用いて読み合わせを行いました。生徒たちは真剣にメモを取りながら、詳細な日程や注意事項の確認を行いました。

修学旅行のしおりには、持ち物や服装などの注意事項も記載されておりますので、保護者の方も必ずご一読くださいますよう、よろしくお願いいたします。

8月24日(木)・25日(金)の2日間にわたり夏季オープンハイスクールを実施しました。2日間で中学生、保護者、中学校教員あわせ800名弱の皆様にご参加いただきました。

吹奏楽部の歓迎演奏から始まり、校長挨拶のあと教頭から新制服、BYOD、進路状況入試情報の説明、生徒会から本校の特徴や行事の様子、部活動、また自然科学コースについて映像や写真の視聴を交えながら説明しました。その後、班ごとに体験授業と校内見学をそれぞれ30分程度行いました。体験授業・校舎案内後は、部活動を自由に見学していただいて、2日間のオープンハイスクールを終了しました。

|

|

|

| 校長挨拶 | 吹奏楽部歓迎演奏 | 生徒会による学校説明 |

|

|

|

| 学校案内 | 部活動生徒の運営 | 部活動見学 |

| 体験授業 | |||

|

|

|

|

| 倍数の判定法を知ろう | 英語を使ったゲーム | 古典に親しむ |

写真と絵で学ぶ 地理と歴史(8/24) |

|

|

|

|

|

我らが西播って どんな地域?(8/25) |

動物の行動 | 保健体育の基礎知識 |

Webページをつくろう |

8月19日(土)に,2年自然科学部員2名と2年自然科学コース生徒4名が,ライオンズクラブ主催の千種川水生生物調査に参加しました。本調査では,千種川(支流を含む)に生息する水生生物を採集し,採集した生物のデータをもとに調査地の環境変化を把握しています。本校は64調査地のうち「相生市森」を継続して調査しています。週末から続いた雨のため,水深が深く流れも速い中の調査でしたが,採集できた個体数,種類とも昨年を上回っていました。調査地の草刈りなどの事前準備,当日のアドバイスなど,ライオンズクラブの方々に大変お世話になり,無事調査を完了しました。

|

|

|

|

令和5年7月31日(月)~令和5年8月1日(火)に、1年自然科学コース宿泊研修を実施しました。

1日目: 8:40 相生駅北ロータリーに集合後、はりま科学公園都市「SPring-8」の施設を見学し、研究者による講習を受けました。世界有数の研究機関で先進科学に直接触れることは大変興味深く、有意義な時間となりました。

午後は、牛窓港からフェリーで前島の牛窓研修センター カリヨンハウスに移動し、いかだ作り・いかだ乗り体験を行いました。猛暑の中でしたが、波は穏やかで、グループ全員で力を合わせて作ったいかだ乗りを大いに楽しみました。

バーベキューの夕飯後には、海ホタルの観察と天体観測を行いました。曇天で、残念ながら星は 見えませんでしたが、口径650ミリの本格的な反射望遠鏡を備えたティエラ天文館を見学しました。

|

|

|

|

2日目:午前中は、磯釣り体験を行いました。ガシラや子鯛等、沢山の魚が釣れました。

昼食、退所式後、13:00のフェリーで前島港を出発。宿泊研修最後の行事として、14:30から兵庫県立大学理学部を訪問しました。物質科学科・生命科学科研究室の見学をするとともに、教授や学生に研究内容の説明をしていただきました。

|

|

2日間の宿泊研修で、最先端の施設や先進科学について知るとともに、自然と人との関わりについて考える貴重な体験ができました。また、仲間と協力して体験活動をすることで、クラスの団結力も一層深まりました。

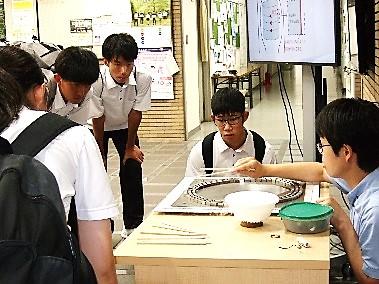

本年度も地域の小学6年生を対象に「超かんたんモーターつくり」実験を実施しました。

若狭野小学校、双葉小学校、中央小学校、矢野川小学校から10名が参加しました。

2テーブルに分かれ、1年5組自然科学コースの生徒が司会、進行、小学生の補助を主体的に務めました。回線モービル、針金モーター、クリップモーターつくりの3種類に挑戦し、モーター回転が回転すると小学生の笑顔がはじけました。本校生徒にとっても、自己有用感や達成感の感じられる有意義な一日となりました。参加した小学生の皆さんからは、高校生から教えてもらったことが、とてもよかったとの感想をいただきました。

|

|

|

|

|

|

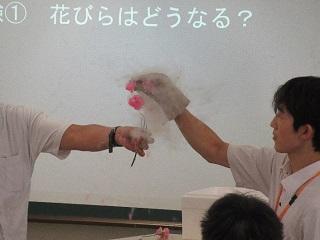

8月4日(金)自然科学コース体験入学を行いました。中学生、保護者、引率の先生合わせて76名の方に出席していただきました。会議室で校長挨拶、生徒会生徒による学校紹介、自然科学コースの生徒によるコースや行事等の紹介がありました。その後、中学生の希望にそったコースに分かれ体験授業を受けてもらいました。本校生徒が主体となった説明や校舎案内、文化部の作品展示などを経て相生高校のことをご理解いただけたかと思います。暑い中、お越しいただきありがとうございました。

|

|

| 校長挨拶 |

学校紹介 |

|

|

| 校舎案内 | |

|

|

|

コース体験学習(理科)『-196℃の世界』 |

|

|

|

|

|

コース体験学習(数学)『倍数の判定法を知ろう』 |

|

いよいよホストファミリーとお別れの日がやってきました。朝早くからたくさんのホストファミリーが見送りに来てくださいました。涙ぐんでいる生徒やホストファミリーもいました。

その後、フリーマントルでの観光を経て空港へ。スーツケースの重量オーバーもなく

チェックインはスムーズにいきましたが、出国検査が厳しく、手荷物を開けてチェックされたり、何度もボディチェックをされる生徒もいました。

ようやく出国でき、現在は搭乗口で出発を待っています。

UWAでの授業も今日が最終日となりました。1時間目の授業の中で書いたThank You Cardや手紙を今日の夜か明日の朝ホストファミリーに渡す予定です。

2時間目には講堂で修了式が行われました。Matthew先生から修了証書が一人一人に手渡されました。今回の経験がこれからの生活に活かされることを願っていると話されました。参加生徒からは

・聞き取れる量が最初よりすごく増えた

・自分の言いたいことが伝えられるようになってきた

・もう少しいてもっといろんなことを学びたい

という感想が聞かれました。

午後はPerth cityでのグループ研修を行いました。今日の夜はホストファミリーとの最後の夜です。明日は日本に向かってこのパースを出発します。