ShounBlog

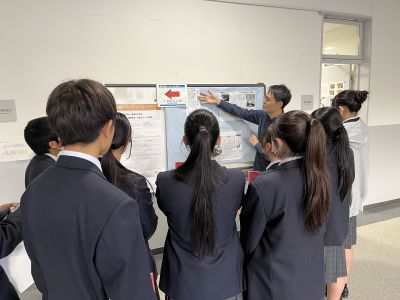

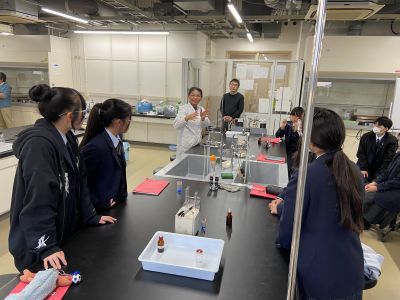

【サイエンス探究基礎】関西学院大学 理工学部 研究室訪問

毎週火曜日の7校時目に実施している

2年次理系対象の授業「サイエンス探究基礎」の授業の一環で

目の前にある関西学院大学の理系学部研究室を訪問し、見学をさせていただきました。

今回は、4班に分かれ

「理学部」「工学部」「生命環境学部」「建築学部」に

それぞれ訪問し、研究の内容や授業の説明, 研究室の雰囲気などを

丁寧に説明していただけました。

生徒たちも、普段見ることのできない研究設備や実験の様子を見ることができ,

大学で学ぶイメージが膨らんだことと思います。

今日の経験を自身の探究活動や進路選択に活かしていきましょう。

お忙しい中お時間を作っていただいた大学の先生方や学生の皆さん、

本当にありがとうございました!

アカペラコンサート(芸術鑑賞会)

11月14日(金)午後、体育館にて芸術鑑賞会がありました。

今年度は音楽チキンガーリックステーキ「アカペラコンサート」

です

生徒もアカペラを体験しました!

楽しいひとときをありがとうございました!

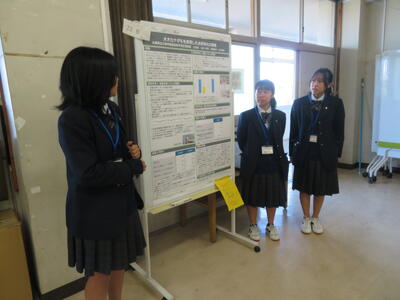

【SS探究Ⅱ】地域課題解決に取り組む高校生サミット に参加しました

11月15日(土)に尼崎小田高校で開催された「令和7年度 地域課題解決に取り組む高校生サミット~兵庫から日本を考える~」に、本校2年次生が参加しました。

様々な地域課題に取り組む高校生が兵庫県内以外からも広く集まっており、専門家の方々も多数ご来校されての発表・情報交換会となりました。

ポスター発表では、多くの方にコメントやアドバイスをいただきながら、研究成果を発表しました。また、他校のポスター発表も見学させていただきました。同じ分野の研究をしている発表はもとより、他分野の発表の中にも、自分たちの研究に取り入れられそうなアイデアがたくさん見られたようです。

午後からは、「海と山のつながりを考える」というテーマに沿って、里山や里海との関わり方を考えながらの街づくりについて、ディスカッションを行いました。初対面の他校生とのグループディスカッションは、最初こそぎこちなさがありましたが、互いに知識やアイデアを出し合ううちに徐々に議論が進み、いつの間にか自然と作業を分担しながらまとめや発表まで行いました。

新しく見えたものを、今後の探究につなげていきましょう。

関係者のみなさま、貴重な一日をありがとうございました。

ODA!!

【探究Ⅱ】関西学院大学リサーチ・フェアに参加しました

11月15日に関西学院大学、神戸三田キャンパスにて

総合政策学部主催の「リサーチ・フェア」が開催されました。

これは毎年、本校生が参加させていただく発表会で、

ここまでの課題研究の成果や展望をお聞きただき様々な

アイデアを持ち帰る機会となっています。

関西学院大学の先生方や学生、院生のみなさんによる質問や

他校の高校生の発表を聞き、刺激をいただきました。

「スライドをもっとわかりやすくすればよかった…」

「基本情報の説明が足りなかった…」

など反省がある一方で

「面白い研究があった!」「(他校の)英語でのプレゼンにびっくりした!」

と新たな発見もあったようです。

探究Ⅱはもう少し続きます。

さらにブラッシュアップした内容にするため、引き続き頑張りましょう。

園芸入門日記2025 11月5日

今日は、上野ヶ原特別支援学校の生徒さんと一緒にサツマイモのイモ掘りを行いました。1か月前にも交流していたこともあり、再会するとすぐに声をかけ合い、和やかな雰囲気で作業が進みました。本校の生徒は先週、イモの掘り方を学び、ツルを取り払う準備もしていたため、スムーズに収穫できました。大きなサツマイモが出てくるたびに、一緒に喜ぶ姿が印象的でした。

特別支援学校の生徒さんが帰った後は、来週の焼きイモパーティーに向けてかまど作りを実施。廃瓦を再利用して組み立て、収穫した芋は甘みを引き出すために天日干しにしました。うまく焼けるかどうか、来週が楽しみです!

文系課題研究、校外にも発展

今週末に行われた2つのイベントに本校生が参加しました。

11月8日(土)

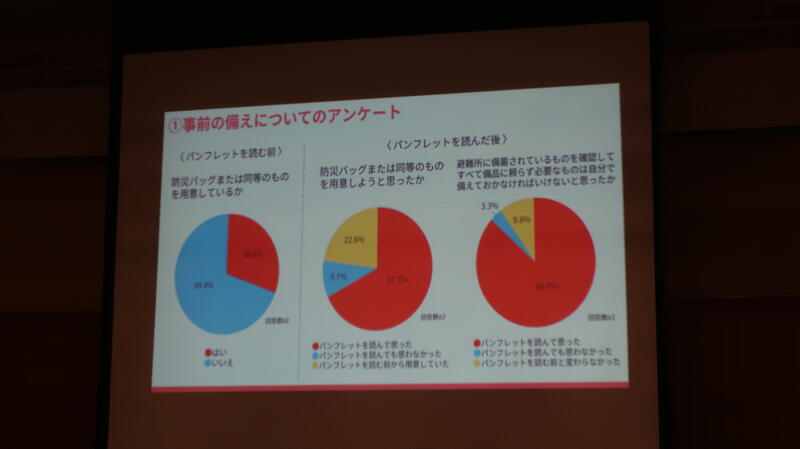

防災キッズ~親子で防災体験やってみよう!!~

主催:Ethical×Sanda様

昨年度から「女性と子どものための避難所設営」をテーマに

探究活動を行っている3年生のチームと、今年度「ペット防災」

をテーマにしている2年生のチームが参加しました。

3年生は主催団体さんの講演会に昨年から参加しており、

今回はまとめの発表を行いました。

2年生は先輩の発表を聞きつつ、自分たちの研究のために

突撃インタビューを行いました。

地域の皆さんに暖かい言葉をかけていただきました!

11月9日(日)

ユリッキー祭り

主催:ゆりのき台地域活動協議会様

地域のイベントにて

2年生の「教育現場の公共衛生」をテーマにした班と

「絵本を通じた親子の関わり」をテーマにした班が

それぞれブースを出しました。

小学生や地域の皆さんに、自分たちの研究を体験していただき、

貴重な経験を積むことができました。

性の多様性を知る~自分らしく生きるとは~(人権教育講演会)

11月5日(水)2時間目に人権教育講演会がありました。

講師に大久保暁氏(暁project代表)をお招きし。「性の多様性を知る~自分らしく生きるとは~」と題して講演していただきました。

生徒感想

・「みんな違ってみんないい」という言葉は素敵な言葉だなと改めて思いました。世界中の人全員がこのような素敵な考えを持つことが当たり前になる社会が早く実現してほしい。

・自分らしく生きることについて考えるきっかけになったと思います。「普通」という言葉を使ってしまっていたけれど。それにより傷ついてしまう人がいると知ったので、みんながそれぞれ違うということを大切にしようと感じました。

・LGBTQの人が約10人に1人の割合でいると知り、想像していたよりも多く身近なことだと感じました。今回の講演で、人権はみんなにあり、人それぞれの自分らしさを大切にすることが重要だと思いました。みんながお互いを尊重できるような社会になったらいいなと思います。

園芸入門日記2025 10月29日

今回は、次週に予定している上野ヶ原特別支援学校とのイモ掘り交流に向けて、畑の準備を行いました。

まずはサツマイモの試し掘り。土の中から立派に育ったイモが顔を出し、思わず歓声が上がりました!

その後、来週の本格的なイモ掘りに備えて、イモのツルを丁寧に刈り取りました。

また、同時に春菊やダイコン、カブの収穫も行いました。どの野菜も元気に育っており、秋の実りをしっかり感じる一日となりました。

来週の交流会では、上野ヶ原特別支援学校のみなさんと一緒に楽しいイモ掘りができるよう、準備万端です!

園芸入門日記2025 10月15日

今日は、畑でネギの植えかえ作業を行いました。1か月ほど前にまいた種から育てたネギの苗を、畝に掘った溝に丁寧に植えかえました。これから成長に合わせて少しずつ土をかぶせ、白くて立派なネギに育てていく予定です。

また、同じ日にジャガイモの種イモも植えました。寒くなる前にしっかり根を張って、春には収穫できるよう大切に育てていきます。これからの成長が楽しみです。

最後に、ダイコンやカブの間引きをし、その間引き菜を放課後に生徒や職員に配りました。

第2回オープンハイスクール

11月1日(土)第2回オープンハイスクールがありました。

良い天気にめぐまれ、たくさんの中学生、保護者の方々に参加していただき、ありがとうございました。

説明会の様子

校内授業見学

放課後は希望者を対象に、部活動見学、SSH体験プログラム、探究活動・国際交流展示、個別相談がありました。

少しでも三田祥雲館に興味を持っていただければと思います!

【SS探究Ⅱ】高大連携課題研究合同発表会 at京都大学 に参加しました

11月3日(月)に京都大学で開催された「令和7年度 高大連携課題研究合同発表会」に、本校2年次生のSS探究Ⅱより理系の3班が参加し、ポスター発表を行いました。

23回生の校外発表は、この日の3班がトップバッター。

初めてのポスター発表に加え、知り合いばかりの校内発表とは違う雰囲気の中でしたが、これまでの研究成果をしっかりと発表することができました。

一方で、他校の発表を見てそのレベルの高さに圧倒されたり、文献調査や試行回数の不足などを指摘されてたじろいたりと、すべてが思い通りにいったわけではありませんでした。

それでも、「せっかく来たのだから、褒められるだけでは成長にならない。」という気持ちで、次第に前向きに行動するように。

いただいた指摘を熱心にメモしたり、行き詰っている点について自らアドバイスを求めたりと、積極的に学びを深める姿が印象的でした。

中には、「次の実験はどうする?」と、早速これからの展開を話し合う班も見られました。

専門家からの助言や、同じの高校生との交流を通して多くの刺激を受け、各班それぞれにテーマへの向き合い方に変化が見られた一日でした。

関係者のみなさま、貴重な一日をありがとうございました。

KYOTO!!

ハニーFM「放課後ラジオ(10月)」の収録に行ってきました。

ハニーFM「放課後ラジオ」の収録に行ってきました。

今回は、2年次3組の体育委員2名が出演し、9月に行われた修学旅行と10月に実施された体育大会について話をしてくれました。

修学旅行では、北海道で体験したラフティングや、夜にホテルの部屋で過ごした友達との楽しい思い出を語ってくれました。

体育大会では、クラスが一丸となって勝ち抜いた綱引きのことや、体育委員としての仕事の大変さについて話してくれました。

学校行事の楽しさや、生徒たちの活躍が生き生きと伝わってくる内容です。ぜひお聴きください。

詳しくは、ハニーFMのホームページ(https://fm822.com/archives/category/podcast/hokago)をご覧ください。

第24回体育大会(午後の部その2)

ピラミッドじゃんけん

4×100mリレー(決勝)

4×200mリレー(決勝)

男女混成6×100mリレー(決勝)

大縄跳び

成績発表

総合の部 1位2-3 2位3-6

2位2-6

祥雲記録 大縄跳び 2-3

おめでとうございます!

保護者のみなさま、応援ありがとうございました!

第24回体育大会(午後の部その1)

午後の部は運動部部活動行進から始まりました。

運動部部活動行進

運動部対抗リレー

午後の部その2へつづく

第24回体育大会(午前の部その2)

4×100mリレー(予選)

4×200mリレー(予選)

男女混成6×100mリレー(予選)

棒引き

玉入れ

綱引き(準決勝・決勝)

この後。昼食をとり、午後の部へと続きます。

午後の部その1へつづく

第24回体育大会(午前の部その1)

10月8日(水)第24回体育大会が開催されました。

国旗・県旗・校旗掲揚

学校長あいさつ

生徒会長あいさつ

選手宣誓

全校体操

綱引き予選・準々決勝

午前の部その2へつづく

園芸入門日記2025 10月1日

今日は、落花生の収穫を行いました。株を抜くと、土の中からたくさんの実が出てきて、生徒たちは大喜びでした。

続いて、ダイコンとカブの間引きです。混み合ったところを丁寧に抜き、残った株が元気に育つように整えました。

今年は気温が高いのか、ナスやピーマンが、まだこの時期でも収穫できます。途中、急なにわか雨が降って20分ほど休憩しましたが、雨上がりの畑はしっとりとして気持ちのよい雰囲気に。

最後にコンポストを設置し、刈り取った雑草や野菜くず、落ち葉を入れてたい肥づくりを始めました。これからの畑づくりがますます楽しみです。

園芸入門日記2025 9月24日

今日は、園芸入門の授業で畑の手入れを行いました。

野菜を植えていない場所では、伸びた雑草を刈ったり、土を耕したりして、次に植える野菜の準備を進めました。

また、今育っている野菜のまわりの草も丁寧に抜き、風通しをよくしました。

地道な作業でしたが、みんな黙々と手を動かしながら、畑をきれいに整えていきました。

少しずつ整っていく畑を見ていると、次に植える野菜たちの生長が今から楽しみになります。

ESS部、幼高連携授業に行ってきました。

ESS部は、10月6日(月)、近隣の幼稚園に英語出前授業に行きました。対象は5歳児さんで、「ハロウィーンを楽しもう!」というテーマでクイズ、ゲーム、英語の歌を取り入れた授業を行いました。

最初は、お互いに緊張していましたが、5歳児さんの元気なパワーに負けまいと、ESS部員とALTも笑顔で盛り上げました。まずは、じゃんけん列車でアイスブレイクです。次に、ハロウィーンにまつわるクイズ、ゲームが進むにつれ、クラス全体に「ハイ、ハイ!」という手を挙げる声が響き渡りました。最後は、ハロウィーンソングを歌い、お別れでした。生徒たちは、幼児さんに合わせてゆっくりと体を動かしたり、ジェスチャーを使いながら、踊ったり、遊んだりとあっという間の1時間を過ごしました。幼児さんとの交流は本校生徒にとって大変有意義なものとなりました。今後も、クリスマスのテーマで他世代との交流を深めていきます。

第6回祥雲探究祭 Part4

3年次 課題ポスター発表

第3部 3年次生がポスター発表を行いました。第1部では緊張気味でしたが、いきいきと研究を発表する姿が見られました。

閉会式

関西学院大学の先生方よりご講評をいただきました。

今年度も3年次生は全員発表をしました。他学年との交流もあり、様々な分野の研究を知ることができた研究を楽しむ1日になりました。

生徒の感想

・探究での最後の発表で、今までなら原稿ばかりみて発表していたけれど、このポスター発表ではほとんど見ずに自分の言葉で、今までやってきた成果を聴きに来た人に伝えられた。

・他の人の発表を聞いたことで、どのような探究をしていたのかを知ることができたし、とても興味深かった。質問やアドバイスをもらうことで、自分たちの探究の不備をより明らかにすることができた。

・自分たちが行ってきた研究を伝えることができたり、ほかの研究も聞くことができて、とても印象に残った。3年間で最も楽しかった探究祭だった。