創造科学科ブログより抜粋

令和5年2月11日創造基礎B 「高取山スタンプハイク」

「高取山ウォークラリー」をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)3B班4名とボランティア参加の1名が、高取神社にて長田区役所主催「高取山スタンプハイク」のオープニングイベント「天空の鳥居『奉納太鼓』」に参加した。生徒2人が和太鼓奏者の橋元恵風氏とともに、バイオンリンとキーボードの奏者として「紅蓮華」を演奏した。100名ほどの参加者を前に、生徒は堂々と演奏し、イベントの開催を盛り上げることができた。次回、2月18日(土)には、輪投げやガラポン抽選会、ふるまいカフェでも活動する予定である。

神戸市:長田を歩いて、見つける、ほかほか山登りイベント「KOBE ROKKO WEST 高取山スタンプハイク」

令和5年2月10日「介護技能実習生との交流会」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科6期生(2年)文系選択者14名を対象に、県内在住介護技能実習生との交流会を実施した。本校では、英語の教材を用いて日本の技能実習生の現状と課題について学んだ。外国人技能実習生は交流会に先立ち、「多文化共生の環境づくり(主に防災面)」についての講義を(公財)兵庫県国際交流協会職員が実施し、本交流会に臨んだ。ひょうご外国人介護実習支援センター実習支援部長の梶本出氏の司会のもと、「社会環境・価値観等の違いからくる高齢者介護観について」をテーマに技能実習生と本校の意見交流を行った。高齢化率、扶養意識、居住環境等の違いからくる各国と日本の介護観について学び、「地域社会の一員」としての外国人介護技能実習生の受け入れや今後のあり方について考えを深めた

令和5年2月8日 「創造応用I発表会」

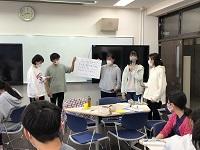

創造科学科6期生(2年生)の40名が本校において創造応用I校内発表会を実施した。

文系生徒による社会科学分野の探究活動の英語によるプレゼンテーション、理系生徒による自然科学分野の研究発表を合同で行った。普段の創造応用の授業は文系と理系は分かれて実施しているが、創造科学科として双方の研究発表を聞くことで広い視野、多角的に物事をとらえる力を養うことを目的として発表会は合同で実施した。研究内容を分かりやすく他者に伝える力を養うことはもちろん、他者の研究内容を素早く理解して的確な質問するなど、これまでの教科「創造」で実践的に身に付けてきた力を存分に発揮する場となった。

講師として参加いただいた大学の先生からは、「興味深いテーマ設定がされており興味をもって発表を聞けた」「今回の発表で終わりにせず継続してデータを集め検証を続けて欲しい」という講評をいただいた。

【社会科学分野研究タイトル】

・Research on the Price Transmission of Wheat and its Related Products(小麦の価格伝達について)

・Problems and Solutions of the Japanese Refugee System(日本における難民の自立プロセスの課題と解決法)

・Forming a Local Community with a Micro-Library(マイクロライブラリーで地域コミュニティ形成を図る)

・Will Japan Have More Influence by Cooperating in Nuclear Disarmament?(日本の国際的な影響力は核軍縮への協力によって高まるか)

・Using Robots to Eradicate the Loneliness of Elderly People Living Alone(コミュニケーションロボットの活用による高齢者の行動変容)

・The Impact of Translation on Readers of “Attack on Titan”(『進撃の巨人』翻訳本から見える文化的背景)

・Development and Evaluation of English Classes at Cambodian Elementary Schools(カンボジア小学校におけるオンライン英語授業の開発と評価)

・To Promote the Digitalization of Education(高等教育におけるICTを利用したデジタル教育を推進するには)

・To Attract Spectators to Local Stadiams(地方球場にどのようにして観客を集めるか)

・Connection Between Burnout and Teamwork(教員のバーンアウトとチームワークの関連について)

・Efforts to Eliminate Prejudice Against Foreigners in Elementary Schools(小学校における外国人への偏見解消に向けた取り組み)

・ How to Memorize English Words Efficiently(効率的な英単語の覚え方 )

【自然科学分野研究タイトル】

・ディズニーランド全アトラクション攻略法

・テレビの視聴率の変化を統計学で探る

・プロ野球とパワプロをより楽しむために

・廃棄食品を原料とした機能性バイオプラスチックの開発

・地盤と液状化の関係

・液体を効率よく冷ます方法

・長田区内“ドバト”の分布調査

・バス路線の違いによるCO2排出量の変化と最適配置について

令和5年2月7日 理数探究「校内発表会」

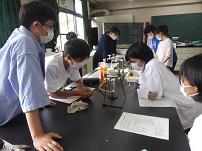

創造科学科7期生(1年生)の40名が本校ゆ~かり館において9月より取り組んできた理数探究の班別研究の校内発表会を行った。発表会には指導をいただいている神戸大学の大学院生や保護者の方にも参加いただいた。

研究期間が限られているなか、神戸大学の大学院生の方のサポートのもとテーマの設定から研究計画を立て、実験、観察、フィールドワークを行い、得られた結果をまとめて分析し考察を深める活動を行ってきた。授業時間だけでなく昼休み、放課後や少しの空き時間を利用して熱意をもって研究活動を行ってきた。また神戸大学での実験実習を通して研究を深め、他校との合同発表会を通して他者に研究を伝える際のポイントを実践的に学んできた。

発表会は研究の結果はもちろん、熱意や思いが詰まったものになっていた。

講評をいただいた神戸大学の大学院生からは、「難しい研究内容でも理解を深め、粘り強く取り組もうとする姿勢が感じられた。」「興味深い研究が多く楽しんで発表を聞くことができた。」「考察に関連する論文を示すなど科学的根拠に基づいた考察ができていた。」と評価していただいた。

令和5年2月4日 理数探究「神戸高校/兵庫高校/明石北高校 3校合同研究発表会」

創造科学科7期生(1年生)の39名が神戸高校講堂において実施された神戸高校/兵庫高校/明石北高校3校合同研究発表会に参加した。3年ぶりに3校が集まり対面で実施することができたこの発表会は、1年生から科学技術分野に関する探究活動を推進する3校が合同で発表会を行うことで生徒の交流する力、発表する力、質問する力、議論する力などを向上させるとともに、科学技術への興味・関心を高め、学習意欲の高揚を図ることを目的としている。高校生ならではの身近な科学に関する内容を題材にした内容の発表が多く、他校の生徒がどのように研究を進め、どのように考察を深めているのかを知る機会となった。また質疑応答を行うことで研究内容をより深く理解し、実験方法や考察内容を再考するきっかけにもなった。発表後は発表を聞いた生徒からのアドバイスシートの内容をもとに班ごとに振り返りを行った。今回の発表をもとに2/7(火)実施の校内発表会の内容をブラッシュアップしていく。

また、当日各校の教員が審査員となり、各校1つの班が優秀賞として選ばれた。兵庫高校からは5班の「新湊川におけるなじみ深い生物の生息の有無とその周辺環境との関係性」が優秀賞に選ばれた。

生徒振り返りより【一部抜粋】

本日の合同研究発表会で、主に二つを得ることができた。まず1つ目が、相手に質問をすることの大切さだ。今回の発表会でも、質疑応答の時間があり、いろいろと質問をしたりされたりしたが、質問をされたときは、相手がしっかり理解できるようにいろいろ考えて、逆に質問をするときは相手の話を聞きながら内容もしっかり理解して、質問を考えなければいけない。とても大変だが、答えてもらっても理解を深められるし、逆に自分が答えても、そもそも自分が内容をしっかり理解できていないと答えることができないので、調べたことをより自分のものにできる。これらを今回の合同発表会で身にしみて感じたので、これらを今後の発表会でしっかり質問ができるようにいかしていきたいと思った。2つ目は、新しい関係だ。今回、明石北高校と神戸高校の方々と交流をして、意見を深めあうことができ、実際に仲良くなることもできた。この新しくできた関係を今後の活動でいかしていきたいと思った。

令和5年2月2日 第13回高校生鉄人化まつり実行委員会(4)

第13回高校生鉄人化まつり開催に向けた第4回実行委員会議が神戸野田高校で行われた。4回目となる今回の会議には本校からは創造科学科7期生3名、育英高校からは生徒会5名、神戸野田高校からは生徒会2名が実行委員として参加した。今回はステージで行う実行委員企画と、各校がブーズで行う展示の内容について検討を行った。実行委員企画では各校の実行委員で考えてきたアイディアを組み合わせてどのような形で実施するのか、またその詳細な内容についても話し合った。各校がブーズで行う展示については、昨年度の反省点をもとに現時点での展示物の内容を共有してどのような配置にすべきかを話し合った。次回の実行委員までに実際の展示物を作成に取り組む。

第13回高校生鉄人化まつりは令和5年3月19日(日)新長田若松公園鉄人スクエアで実施予定。

令和5年2月1日 創造応用I(自然科学)「分野別探究活動⑫」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系生徒(25名)が創造応用Iの授業で、数学/物理/化学/生物/都市工学の5分野での12回目の探究活動を行った。 1週間後の2月8日に迫った創造応用Ⅰ校内発表会に向けて各研究班で最終準備に取り組んだ。

1月29日に実施された「サイエンスフェアin兵庫」で発表を行った物理1班と生物班はそこで他校の生徒から受け取ったアドバイスシートをもとに振り返りを行い、追加で必要な実験を行ったり、発表スライドの再検討を行った。化学班は神戸大学の秋本先生の助言をいただきながら発表練習を行った。数学班、都市工学班は発表のためのスライドの作成と発表の練習を行った。物理2班は得られた実験データの信頼性を高めるため再現性を確かめる実験を行った。

創造応用Ⅰの発表会は次週2月8日(水)に社会科学分野の研究を行っている生徒と合同で実施する。

令和5年1月31日 理数探究「探究活動⑧【発表練習】」

創造科学科7期生(1年生)の40名が本校化学教室において理数探究のポスター発表練習を行った。今週末2月4日に神戸高校で実施される神戸高校総合理学科、明石北高校自然科学科との3校合同研究発表会に向けて、完成した発表ポスターを用いた練習を行った。まずは班内で発表の分担を決め、7分の時間内で発表が完結できるかを確認した。その後、本番を意識し、2班でペアになり、お互い発表し質疑応答の練習も行った。校外での研究発表は初めてだが、これまでの活動や学びを振り返りどのような発表が他者に伝わりやすいのかを考えながら発表内容を練磨した。

令和5年1月30日創造基礎A 薮中三十二氏講義「日本外交の指針について」

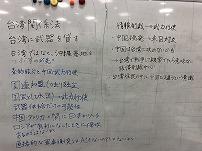

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科7期生(1年)を対象に、立命館大学客員教授の薮中三十二氏(元外務事務次官)をお招きし、「日本外交の指針」というテーマで講義を行った。薮中氏とのディスカッションは今年で10年目となった。はじめに、今回のテーマを設定した生徒から授業目的と目標について伝達があった。続いて薮中氏から自己紹介を兼ねて外交官としてのエピソードやグローバル人材についてお話しいただいた。次に、休憩を挟みながら3つのテーマについて生徒とのディスカッションを行った。1つ目は「ウクライナ情勢はどのような国際秩序にインパクトを与えたのか」について講義があり、停戦案について議論した。2つ目は「台湾有事はどのような意味において日本にとっての有事か」ついて講義を受け、中国による武力統一があり得るのか、そのときはどのような場合にかについて議論した。3つ目は「現在の世界情勢下における日本外交のあり方」について、現在国会で審議されている反撃能力保有の是非と日本外交の指針について議論した。議論はグループ内で各自の考えをぶつけ合い、各班の議論に薮中氏も加わっていただき生徒と意見を交わした。4時間にわたって激論が行われ、熱気に満ちた講義となった。

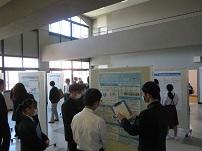

令和5年1月29日 創造応用Ⅰ(自然科学) サイエンスフェアin兵庫

創造科学科6期生(2年)理系生徒21名がポートアイランドの神戸大学統合研究拠点他で実施された『第15回サイエンスフェアin兵庫』に参加した。この発表会は科学技術分野の探究活動に取り組む高校生が発表を行い、大学教授や、企業の研究者からの助言を受けることで、研究内容をより深めるとともに、多くの学生との交流を行うことを目的としてしたものである。今回は発表件数の制限があったため創造応用Ⅰ(自然科学)の物理1班と生物班が口頭発表、化学班がポスター発表を行った。発表や質疑応答を行うことで自分たちの研究の魅力を外部に発信するとともにその内容理解を深めることができた。また、他校の生徒の発表を多く聞くことができ刺激を受ける機会となった。この経験をもとに、2月8日に実施予定の創造応用Ⅰ校内発表会に向けてさらに内容をブラッシュアップしていく。

~発表タイトル~

物理1班:地盤と液状化の関係

生物班:長田区内 “ドバト”の分布調査

化学班:廃棄食品を原料とした機能性プラスチックの開発

令和5年1月27日創造基礎A「水素エネルギーの利点と課題」

創造科学科7期生(1年)が、「水素エネルギーの利点と課題」をテーマに学習した。1学期にこのテーマを設定した6名が授業計画を立て、他の生徒と日本のエネルギー問題について議論する準備を進めてきた。生徒は7月に水素エネルギーについてNIRO((公財)新産業創造研究機構)理事長の牧村実氏から川崎重工業㈱の取組みを聞いており、それを深掘りする授業案を考えた。はじめに班に分かれ、20分間水素エネルギーのメリット・デメリットを経済と環境の観点からまとめる作業を行った。各班がまとめた内容を発表し、最後に代表生徒が総括した。安定供給という経済面のメリットがある一方、生産コストや生成時のCO2排出など経済・環境両面のデメリットも示された。

令和5年1月18日 創造応用I(自然科学)「分野別探究活動⑪」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系生徒(25名)が創造応用Iの授業で、数学/物理/化学/生物/都市工学の5分野での11回目の探究活動を行った。

1月29日に参加予定の「サイエンスフェアin兵庫」や2月8日に実施予定の「創造応用Ⅰ校内発表会」に向けて、各班、最終のデータ収集や結果のまとめ、データからの考察等を行った。またその内容を発表用のポスター/スライドにまとめる作業を行った。担当の教員とも相談を繰り返し結果をまとめて考察を行っていくうちにより詳細なデータの必要性に気付き、さらに実験を行う班もあった。今後、発表に向けて、作成したポスター/スライドをもとに発表や質疑応答の練習を行っていく予定である。

令和5年1月17日 理数探究「探究活動⑦【発表準備】」

創造科学科7期生(1年生)の40名が本校PC教室において理数探究の授業で研究発表用のポスター/スライド作成を行った。理数探究での実験/観察/フィールドワークで得られたデータをまとめ、発表用のポスター/スライドの作成を班ごとに進めた。2月には「他校との交流発表会」や「校内発表会」、「外国人留学生との交流会」と発表会が立て続けに実施される。冬休み期間にも作成に取り組み、その内容や構成を班内で再度検討した。各担当教員の指導のもと、より聴者に伝わりやすく、興味関心が湧きたてられるにはどうすればいいかを相談しながら作成を進めた。「外国人留学生との交流会」では英語での発表となるため、英語でのスライド作成にも取り組んでいる。

令和5年1月14日創造基礎B 「高取山ウォークラリー」

「高取山ウォークラリー」をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)3B班2名が、高取山の下見に行った。2月11日から26日まで開催される長田区役所主催「高取山スタンプハイク」に、和太鼓演奏(2月11日)とふるまいカフェ(2月18日)にスタッフとして参加する予定である。今回は本イベント運営するSooo Good ながたの西山泰氏とDive in!の今井直人氏とともに高取山を登り、現地の下見や打ち合わせを行った。

【KOBE ROKKO WEST】高取山スタンプハイク2023 -(YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=Il0NaEG4KOA

令和5年1月14日・15日創造基礎B 実践活動「長田みらいツリー」

ふたば学舎で活動している創造科学科7期生(1年)1A班4名が、寄せ書き「長田みらいツリー」を行った。ふたば学舎に訪れた方に声をかけ、長田がこんなまちになってほしいといったメッセージを付箋に書いてもらい、長田区の木であるハナミズキを完成させるものだ。1日目は30名ほどの方が参加していただき、2日目は「こうべあいウォーク」のイベントのゴールがふたば学舎に設定されていたため、多くの方に興味を持っていただいた。その結果100名ほどの方にメッセージを書いていただき、ツリーを完成させることができた。今後、メッセージを分類し、生徒なりの考察をNPOふたば及び長田区役所に報告する予定である。

令和5年1月12日 第13回高校生鉄人化まつり実行委員会(3)

第13回高校生鉄人化まつり開催に向けた第3回実行委員会議が本校第一STEAM教室で開かれた。3回目となる今回の会議には本校からは創造科学科7期生4名、育英高校からは生徒会4名、神戸野田高校からは生徒会2名が実行委員として参加した。今回は前々回に決まったテーマ「Fly to be Reborn ~はばたけ、君の青春へ~」をもとに神戸野田高校の漫画・動画研究部の部員が作成してくれたポスターのラフ案から絞り込みを行った。選んだラフ画をもとに更に盛り込みたい要素を出し合い、本画を作成していただく。

また、実行委員がステージで行う企画についてその内容を各校で考えてきたアイディアを出し合い内容の詳細を決めた。今後、各校の展示ブースの内容についても詳細を決めていく。

第13回高校生鉄人化まつりは令和5年3月19日(日)新長田若松公園鉄人スクエアで実施予定。

令和5年1月8日創造基礎B 実践活動「第2回創造科学科ふたば分校」

ふたば学舎で活動している創造科学科7期生(1年)1B班3名とボランティアの1名が、「創造科学科ふたば分校-現役生と話す受検のコト-」を行った。Instagramを通じて県内の中学生を募集し、神戸市、西宮市、三田市、三木市から7名の参加があり、前回と合わせて16名の中学生が本企画に参加していただいた。前回同様、過去問分析と学習方法についてアドバイス、面接練習、座談会を行った。前回の反省を踏まえ内容をブラッシュアップして説明時間を短くしたり、少人数でも同様の内容を実施することができた。

令和5年1月8日創造基礎B 実践活動「神鉄長田駅周辺撮影」

神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)5B班の4名が、神鉄長田駅周辺を舞台に神戸発アイドルKOBerries♪が魅力を発信する動画の撮影を行った。今回は神鉄長田駅から徒歩15分ほど東へ向かったところにある氷室神社を紹介する動画を撮影した。氷室神社は知る人ぞ知る縁結びの神社で、全国から参拝者が来られる。神社の由来となった氷室も含め、恋おみくじや絵馬の紹介をKOBerries♪のメンバーにしていただき、その様子を撮影した。今後、生徒が動画を編集していく予定である。

令和5年1月6日創造基礎B 実践活動「第1回創造科学科ふたば分校」

ふたば学舎で活動している創造科学科7期生(1年)1B班3名とボランティアの4名が、「創造科学科ふたば分校-現役生と話す受検のコト-」を行った。Instagramを通じて県内の中学生を募集し、神戸市から8名、西宮市から1名の参加があった。まず、生徒が過去問分析を行った結果をもとに学習方法についてアドバイスを伝えた。本校創造科学科の受検科目について過去問の出題傾向を解説し、解法のポイントを伝えるとともに、過去問学習のタイミングや教科ごとの学習法について助言した。次に面接練習と座談会を並行して行った。中学生にとっては初めての面接練習となるため入室・退室の仕方を教えたあと、生徒が面接官となって模擬面接を行い、回答についてアドバイスを行った。座談会ではざっくばらんに学校生活などについて談笑した。参加した中学生はふたば学舎に初めて来たため、その趣に感動している様子もみられた。

令和4年12月21日創造基礎A「神戸市長とのディスカッシ」

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科7期生(1年)40名を対象に、久元喜造神戸市長とディスカッショを行った。まず、久元市長から「環境問題から考える民主主義-SDGs貢献都市 神戸-」のテーマで、神戸市における環境保全を中心に、SDGsの取組みについて講義をしていただいた。続いて、生徒から事前学習を含めてディスカッションテーマを発表し、複数の班が提示した子育て医療に関するテーマで議論した。生徒からは自身のアイデアや経験にもとづく意見を久元市長にぶつけ、市長からは政令指定都市の規模と役割の観点から政策面においてやるべきこととやるべきではないことがあるという説明があった。生徒からはさらに質問をかぶせたりして、白熱した議論が繰り広げられた。

神戸市公式note「県立兵庫高校に久元市長 まさかの「子ども医療費」をめぐる白熱議論!」

令和4年12月19日 創造応用I(自然科学) オープンラボ

創造科学科6期生(2年生)の理系(25名)が創造応用I(自然科学)オープンラボを7期生(1年生)の理系選択者を対象に実施した。

参加した1年生に自分たちが現在取り組んでいる研究内容を説明し、見学や体験してもらうことで来年度の創造応用Iがどのような内容なのかを先輩から後輩に伝えイメージをもってもらうことを目的として実施した。参加した1年生は自分たちが現在取り組んでいる理数探究と比べて、テーマの設定から自分たちで行い、詳細な研究計画を立てるなど、時間をかけてじっくりとより発展的な自然科学分野の研究が行われていることを実感した。2年生にとっては、1年生への説明を行いながら自分たちの研究内容を再確認し、今後の研究をどのようにまとめていくための機会になった。

令和4年12月18日 「理数探究」 甲南大学リサーチフェスタ2022

創造科学7期生(1年生)の生徒5名(1団体)が、理数探究の研究内容を甲南大学リサーチフェスタ2022に参加しオンラインを用いた口頭発表を行った。

リサーチフェスタは、文系・理系問わず幅広い研究発表を高校生、大学生、大学院生の発表合わせて500件以上の発表・審査を行うもので、1年生の理数探究では初めての外部発表会であった。今回、「癒し系と苛々系~虫の鳴き声の受け取り方」の研究タイトルで発表を行い、参加者・審査員の方から様々な質問、指摘、アドバイスをいただいた。午前中に1回前発表を行い、そこで気付いたこと、指摘を受けたことをもとに短時間で発表スライドを改善して午後からの本発表30分の時間内で3回行った。

また他校の生徒の非常に幅広い分野の発表を多く聞き、今後の校内発表会や他校との交流発表会に向けて内容をさらに考察を深め、内容をブラッシュアップしていく。

令和4年12月17日創造基礎B 実践活動「タカトリスマス」

本校第二STEAM ROOMにて、「高取山」をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)4名がボランティア参加の生徒とともにクリスマスグッズづくりのイベントを開催した。生徒の兄弟2名と一緒に松ぼっくりとどんぐりを使ってツリーとリースを作った。また、高取山について知ってもらうためにスライドで説明も行った。今回は広報がうまくいかず、地域の小学生を呼ぶことができなかったため、今後この経験を踏まえて、活動を続けていく予定である。

令和4年12月14日 創造応用I(自然科学)「分野別探究活動⑩」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系生徒(26名)が創造応用Iの授業で、数学/物理/化学/生物/都市工学の5分野での10回目の探究活動を行った。

数学班は、神戸大学の稲葉先生とオンラインで接続して研究の進捗状況を伝える報告会を行った。データの集め方や分析方法を具体的に指導いただき、さらに研究を深めるためのアドバイスをいただいた。

物理班は、プロペラの形状による涼しさの違いを研究しているグループは、扇風機の風がどのような角度で当てるのと涼しく感じるのかを検討するために、扇風機を傾けて風を様々な角度で熱水に当てて温度変化を調べた。

液状化現象について研究を行っている研究グループは、液状化現象が起こる場所の土壌に着目して、土壌の粒子の大きさを揃えて液状化現象の起こりやすさを検討した。これまでは校内の土だけを使って研究を行ってきたが、近隣の山の土を採取し、より現実に近い形で検証を行っていく予定である。

化学班は、班員の家庭で廃棄されたエビとカニの殻からキチン質の抽出を行っており、前回までで得られた粗キチン質を酸化剤を用いて不純物を取り除いた。まずは実験に必要な試薬の濃度調製方法について検討したあと、実際に調製した試薬に粗キチン質を加え攪拌して精製を行った。今後、乳製品から合成したバイオプラスチックに練り込み、その消臭効果を確認していく。

生物班はこれまでにそれぞれで集めたドバトの分布調査の結果を共有し、今後の分布調査の計画を立てた。自分たちの足でハトの分布をデータ集めて回るのは非常に労力がかかるが、少しずつデータが集まるにつれて、その結果をもとにどの地点でどの時間帯に調査を行うのが効率的であるのかが見えてきている。今後、人間生活とハトの分布の関りについても調べていく。

都市工学班は、市民の自動車使用率削減に伴うCO2排出量削減や免許返納問題の解決などのためにcities skylineというシミュレーションゲームを用いて福知山市を再現している。福知山市の紙地図やインタネットマップをもとにできるだけ厳密に福知山市の街並みを再現している。今後そこに新たなバス路線を引くことで問題が解決できるのかを検証していく。

令和4年12月13日第13回高校生鉄人化まつり実行委員会(2)

第13回高校生鉄人化まつり開催に向けた第2回会議が本校同窓会館武陽ゆ~かり館で開かれた。2回目となる今回の会議には本校からは創造科学科7期生4名、育英高校からは生徒会7名、神戸野田高校からは生徒会3名が実行委員として参加した。まずは前回に決定したテーマをもとにしたポスター制作の予定を確認した。次に当日、実行委員主催で行う企画(ステージと展示)について各校で考えてきた案を出し合い、それをまとめて方向性を決めた。今後、内容や実施方法について詳細を決めていく。

第13回高校生鉄人化まつりは令和5年3月19日(日)新長田若松公園鉄人スクエアで実施予定。

令和4年12月13日 創造基礎B「外国人留学生交流会」

本校同窓会館ゆ~かり館において、本校創造科学科7期生(1年生)40名が兵庫教育大学の留学生と英語を用いて交流会を行った。本校生は「創造基礎B」における地域課題研究と実践活動の取組みについてパワーポイントを用いてプレゼンテーションを行い、留学生は「自国のSDGsに関する課題」をテーマに発表を行った。最後に各グループ代表生徒が、セッションの報告を行った。生徒は楽しみながら積極的に留学生と交流することができた。

外国人留学生の出身国:

ケニア(1名)、ドイツ(2名)、デンマーク(1名)、バングラディシュ(1名)、フィリピン(1名)、ボツワナ(1名)、モロッコ(2名)、

令和4年12月13日 理数探究「探究基礎講座【英語でのプレゼンテーション】」

創造科学科7期生(1年生)の40名が本校PC教室において理数探究の探究基礎講座を受けた。今回は、「英語でのプレゼンテーションの方法」について学んだ。これは2月に予定されている留学生に対して理数探究で研究した内容を英語でプレゼンテーションを行うことをうけて、日本語でのプレゼンテーションとの違いや、注意点などのポイントを学んだ。

英語で発表スライドを作成するときの流れや、質疑応答の際の答え方など実践的な部分も学んだ。今後、他校との交流発表会や校内発表会など多くの発表の機会がある。自分たちの研究内容を積極的に発信していく上で大切となる知識や技術を実践的に身に付けていく。

令和4年12月9日創造基礎A「神戸の取り巻く課題を踏まえたポストコロナ社会を見据えた取組みについて」

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科7期生(1年)40名を対象に、神戸市企画調整局連携推進担当部長の藤岡健氏から「神戸の取り巻く課題を踏まえたポストコロナ社会を見据えた取組みについて」というテーマで講義をしていただいた。神戸市の人口動態やそれにともなうや課題について講義をしていただいた。さらに、社会参画の観点から選挙や神戸市の進める施策、神戸2025ビジョンについても話していただいた。なお、本講義は来る12月21日に久元喜造神戸市長とのディスカッションの事前学習として実施した。

令和4年12月11日創造基礎B実践活動「NAGATA Pen Café」

神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)の5班4名とボランティア生徒が、神鉄長田駅前の空き地にて、ブレンドコーヒーとクッキーの販売を実施した。また、駅舎倉庫にて万年筆体験会を実施した。8月に実施したテストトライアルに引き続き「#駅活チャレンジャー」の上野氏と全国学生珈琲連盟代表で喫茶あおいオーナーの恒松氏にも協力していただいた。ホットコーヒー(300円)で販売し、学生には100円割引で販売した。また、駅近くの洋菓子店クロカンブッシュから菓子を提供していただき、委託販売を行った。11時から15時まで営業(テストより2時間短縮)し、前回よりも多い64杯のコーヒーを販売することができた。今回は地域や学校に広報したことで学生や地域住民にも来ていただいた。

令和4年12月6日 理数探究「探究活動⑤」

創造科学科7期生(1年生)の40名が本校において理数探究の探究活動を行った。今回の探究活動は、11月15日に実施した神戸大学人間発達環境学研究科での実験実習を受けて、得られたデータ分析や考察を行う班、研究の完結に向けて追実験を行う班、結果をまとめて研究発表会のためのポスター作成を行う班、今月中旬の外部発表に向けて発表スライドを作成する班などそれぞれの研究の進行に合わせて活動を行った。

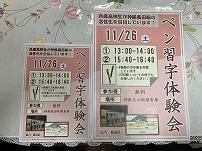

令和4年11月26日 創造基礎B実践活動「『神鉄モバイルCoffee』ペン習字体験会」

神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)の5班3名が、神鉄長田駅の普段は利用されていない倉庫スペースの活用として万年筆を使った「ペン習字体験会」を実施した。この日は、粟生線全線開業70周年記念企画として、特別列車「サイクルトレイン」が運転されており、普段神鉄長田駅を利用している方だけでなく、その利用者に神鉄長田駅の魅力を知っていただくことを目的として実施した。普段は使われていない倉庫の内装を整え、数種類の万年筆を使っての書き比べや万年筆の魅力が詰まった冊子を配布することでその魅力を発信するとともに神鉄長田駅の活用方法の形を実践的に提案した。参加していただいた方はこれまで万年筆を使ったことのない方が多く、その書き心地を体験し、構造について詳しく知れ満足だったとご意見をいただいた。

今回のテストで見えた課題を改善し、次回は活動の集大成として12/11(日)にコーヒー販売と万年筆をコラボさせた企画を実施予定である。

令和4年11月25日創造基礎B FW「Nagata pen cafe」食品提供依頼

神鉄長田駅近くにある洋菓子店「クロカンブッシュ」にて、神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)5A班の3名が、実践活動「Nagata pen cafe」への食品提供の依頼を行った。イベント趣旨や発注数を店主に説明し、価格交渉を行い、無事提供を承諾していただいた。

Nagata pen café 令和4年12月11日(日)神鉄長田駅

①11時~12時 ②13時~15時

・ホットコーヒー(300円)

・クッキーなど(110円~)

☆万年筆の試し書きも同時開催

令和4年11月26日「協働探究ラウンド・テーブル奈良2022」

奈良女子大学において、創造科学科7期生(1年)3名が、奈良女子大学教育システム研究開発センター(連合教職大学院)主催、日本航空株式会社・産学連携部・意識改革推進部協力「協働探究ラウンド・テーブル奈良2022」に参加した。全国から64名の高校生が集まり、大学・高校教員等と大人と一緒に「ラウンド・テーブル」を実施した。アイスブレイクのあと、第一部「飛行機は どのように 運航されているのか」では、航空運航についてどのような職員が関わっているのかを確認したうえで、「グループワーク(1)定時性・快適性・効率性の三つをどう満たすのか」を実施した。生徒と大人で4人1組となり、テーマについて議論し、発表した。続いて第二部「ようこそJALOODAの世界へ」では、グループワーク(1)での発表を踏まえ、日本航空株式会社産業連携部の長谷川氏と同航空部機長の片桐氏から「JALOODA」について対談が行われた。そして第三部「『JALOODA』の翼に乗って飛び立とう」では、「グループワーク(2)そのとき、君は、君たちは?」で実際のトラブルを題材にワークショップを行い、発表した。最後にふりかえりとして、「翼」をモチーフにした工作を行い、参加者全員で記念撮影を行った。

令和4年11月22日第13回高校生鉄人化まつり実行委員会(1)

第13回高校生鉄人化まつり開催に向けた第1回会議が本校同窓会館武陽ゆ~かり館で開かれた。このまつりは、平成22年度に長田区主催の「第2回鉄人まちづくりイベント」に応募した本校総合科学類型1期生(創造科学科の前身)の提案が最優秀賞を受賞し、長田区に所在する高校のさまざまな活動発表の場として実施されるようになったものだ。本校からは創造科学科7期生3名、育英高校からは生徒会7名、神戸野田高校からは生徒会3名が実行委員として参加した。自己紹介のあと、役員決め、今回のテーマ、今後の大まかな予定について話し合われた。今回のテーマは「Fly to be Reborn ~はばたけ、君の青春へ~」で決定した。なお、今年度は実行委員長を3校それぞれ1名ずつが担うことになった。第13回高校生鉄人化まつりは令和5年3月19日(日)新長田若松公園鉄人スクエアで実施予定。

令和4年11月18日創造基礎A「日本の財政の現状・課題」

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科7期生(1年)を対象に、財務省主計局調査課課長補佐の岡本めぐみ氏から「21世紀の担い手となるために日本の財政を考える」というテーマで講義を受けた。始めに、このテーマを設定した生徒から、学習の意義について述べ、次に実際に国会対応をされている経験から政治の場における財政議論について講義を受けた。続くワークショップでは、2050年(生徒自身が親世代)を想定し、そこに向けてどのような財政上の手立てを打っておくべきかを議論した。最後に今後の財政再建の道標について、さらに講義をしていただいた。講師の帰る時間ギリギリまで質問、議論する生徒もおり、財政について自分事として真剣に考えることができた

令和4年11月19日創造基礎B FW「Nagata pen cafe」打ち合わせ

名倉ふれあいのまちづくり協議会にて、神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)5A班の4名が、実践活動「Nagata pen cafe」のプレイベント「ペン習字体験会」について、協議会の方々へ広報への協力要請を行った。また、生徒が作成したポスターについてご意見をいただき、それを受けて編集したものを自治会内にて掲示していただくこととなった。なお、長田区役所まちづくり課から渡辺氏と大野氏にアテンドをしていただいた。

ペン習字体験会 11月26日(土)神鉄長田駅改札横の駅舎倉庫

実施時間 ①13:00~14:00 ②15:40~16:40(二部制)

【イベント予告】兵庫高校生が万年筆の魅力を伝えます~NAGATA pen cafe~(2022.11.23)

https://www.kobe-cube.jp/post-2896/

令和4年11月17日「税の作文表彰式」

本校校長室において、創造科学科6期生(2年)1名が「高校生の税に関する作文」で受賞し、その表彰式を行った。長田税務署長の黒澤津雄一氏をはじめ、税務署の職員の方にご来校いただき、表彰していただいた。

作文タイトルと受賞名は以下のとおり

「時の流れと税」長田税務署長賞

令和4年11月15日 理数探究「神戸大学 実験実習」

創造科学科7期生(1年生)の40名が神戸大学人間発達環境学研究科を訪問し、理数探究の実験実習を行った。この実験実習は、9月から班ごとにテーマを設定して取り組んでいる理数に関する探究活動について、大学の設備を用いて精度の高い測定を行うことはもちろん、大学院生の指導の下これまでの研究結果について考察を深めること、今後必要な実験内容を検討することなどを目的として行った。高校では難しいX線を用いた物質の分析や、PCR法を用いた生態系調査など自分たちで測定、分析を行った。また、神戸大学の学生に協力していただき音が人に与える影響について多くの測定データを得ることができた班もあった。普段とは異なる環境で、大学院生の方の指導のもとじっくりと実験や考察を行うことで自然科学分野における探究活動の難しさや楽しさ、意義などを再認識することができた。

<生徒感想(一部抜粋)>

理数探究というカリキュラムをこなしていく中で、今日の神戸大学での実験演習はとても有意義なものになったと思います。実際に大学に出向いて実験を行えたことはモチベーションの面で好影響があったと思います。また、今回初めて院生さんと直接お会いして、意見を交わしたことや、アドバイスを得た経験は、今後自分たちのみで行っていく実験、その結果をもとにした考察をする際に大いに役立つと思います。まだ実験が終わったわけではなく、今後も苦労することがあると思いますが、院生さんや先生方のアドバイスをいただきながら今後も頑張っていきたいと思いました。

令和4年11月14日創造応用Ⅰ(社会科学) 「中間発表会」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科6期生(2年)を対象に、「創造応用Ⅰ(社会科学分野)」の中間発表会を実施した。今回は、大阪大学大学院国際公共政策研究科の大槻恒裕教授にオンラインで、同博士課程の廣野裕香氏には対面で質問や助言をしていただいた。生徒のテーマは以下の通り。

「カンボジアの小学校における英語教育」

「教育におけるデジタル化を進めるためには」

「小麦の価格が上がると食パンの値段も上がるのか」

「日本の難民支援問題について」

「マイクロライブラリーでつくるまちコミュニティ」

「ほっともっとフィールド神戸を満員にする」

「日本が核軍縮を活発化させて得られるメリットは何か」

「教員のチームワークとバーンアウトの関連性」

「日本の多文化共生教育の改善」

「食料安全保障を行うためには」

「コミュニケーションロボットを用いた高齢者の孤独解消」

「進撃の巨人から見る世界」

令和4年11月12日 創総会

創造科学科説明会の後、本校教室において創造科学科とその前身である未来創造コースの卒業生と在校生による「創総会」が行われた。創造科学科の在校生とその卒業生の間での交流を通じて、学科での活動が大学生活や社会人となった後どのようにいかせるのか、創造科学科の活動の変化、活動における苦労話などを共有するとともに今後の活動や生活、進路選択にいかしていくことを目的に実施された。

今回は16名の卒業生が参加し、事前に企画した内容に沿って2年生、1年生混合でグループをつくり交流を行った。同じ学科/コースで取り組みを行ってきた者同士だからこそ共有できることを話し合ったり、進路相談を行った。在校生は、年の近い先輩方が卒業後、学科やコースでの取組がどのようにいかされているのかを聞くことができ今後の活動の励みとなった。

令和4年11月12日 創造科学科説明会【11月】

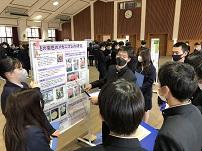

本校講堂において、県内の中学生とその保護者を対象に創造科学科説明会が行われた。

全体説明会に先立って、教室とコモンホールにて創造科学科6期生(2年生)と7期生(1年生)が「創造基礎B、創造応用、東京未来フロンティアツアー、KOBE研修」についてその取り組みをポスターにまとめたものを使ってポスターセッションを行った。参加いただいた方に向けて取り組みを発信するとともに1,2年生で互いの取り組みについて発表し合った。

全体説明会では、学校長挨拶、学科長による学科概要説明を行った。司会進行は創造科学科7期生(1年生)の生徒が行った。その後、創造科学科で学ぶ特色ある科目について、1年生が「創造基礎と理数探究」、2年生が「創造応用(社会科学/自然科学分野)」について、科目の内容を自分たちの実践/研究例を織り交ぜながら説明した。

全体説明会の後には、個別ブースに分かれての生徒質問会を行った。多くの中学生と保護者の方が創造科学科について生徒から生の声を聞くことができ、非常に好評であった。

令和4年11月10日創造基礎B FW「神戸電鉄」

神鉄長田駅「#推し活」をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)5班Bの4名が「うわさプロジェクト」について打ち合わせを行った。神戸市より同プロジェクトを推進する市長室広報戦略部の本田課長と中村氏に加え、都市局駅まち推進課の藤井係長と大澤氏、長田区まちづくり課から大野氏、神戸電鉄鉄道事業本部技術部の能崎係長にご来校いただいた。

始めに生徒から活動ポスターを用いて自身の活動経緯や実施内容について説明をした。続いて、具体的な「うわさ」について検討し、内容の他にも掲示場所や掲示方法、デザイン等についてアドバイスをいただいた。来春を目標に本企画を実施していく予定である。

令和4年11月4日、7日 理数探究「探究活動③、④」

創造科学科7期生(1年生)の40名が本校において11月4日と7日の7限の時間帯で理数探究の探究活動を行った。今回の探究活動は、11月15日に実施予定の神戸大学人間発達環境学研究科での実験実習に向けて、現在班ごとに取り組んでいる自然科学分野の研究を進める目的で実施した。ここで得られた結果を実験実習で大学の設備や大学院生の方とのディスカッションによりさらに深めていく。

「環境DNAを用いた学校周辺の生態系調査」を行っている班は、新湊川周辺に採水と植生について調べるフィールドワークを行った。「流体の違いによる火星の地表変化について」

の研究を行っている班は、個人PCを活用して惑星の地形を再現してそこに流体を流したときの変化のシミュレーションを行った。

令和4年11月2日 創造応用I(自然科学)「分野別探究活動⑧/中間報告会」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系生徒(26名)が創造応用Iの授業で、

数学/物理/化学/生物/都市工学の5分野での八回目の探究活動を行った。

5,6時間目に研究班に分かれて探究活動を行った後、7限の時間帯を使って全班による中間報告会を行った。各分野が研究している内容は以下の通りである。

・長田区内「ドバド」の分布調査【生物班】

・液状化と地質の関係【物理班】

・最も効率の良いプロペラとは【物理班】

・廃棄食品を原料とした機能性プラスチックの開発【化学】

・コンパクトシティで脱車・炭素社会【都市工学】

・ディズニーランド全アトラクション攻略法【数学】

・統計でONE PIECEに迫る!【数学】

・プロ野球とパワプロをより楽しむために【数学】

9月からテーマを設定し、本格的に探究活動を始めて約2ヵ月の間で得られた研究結果や考察、新たに生じた問題点などを発表した。それに対して質疑応答を行い研究に対する理解を深めた。

令和4年10月28日創造基礎B 実践活動「神鉄長田駅周辺撮影」

神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)5B班の4名が、神鉄長田駅周辺を舞台に神戸発アイドルKOBerries♪が魅力を発信する動画の撮影を行った。今回は神鉄長田駅から大丸山公園にかけて撮影した。今回がKOBerries♪の新メンバー加入後初の全員が集まっての活動となり、生徒とメンバーは張り切ってシナリオにそった撮影をすることができた。今後、生徒が動画を編集し、発表媒体について神戸電鉄とKOBerries♪とで決めていく予定である。

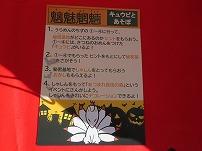

令和4年10月29日 創造基礎B実践活動「『魑魅魍魎』『あつまれ長田の森』」

長田区の活性化をテーマとして活動している創造科学科7期生(1年)の2班とボランティア参加した生徒計17名が、長田神社前商店街のイベント「おやつはべつばら」とコラボした企画を実施した。企画はなぞときラリーの「魑魅魍魎(ちみもうりょう)」と仮装写真をデコレーションする「あつまれ長田の森」を行った。今回の対象は子どもと保護者で、生徒は狐面を被り商店街の4ヶ所に立ちヒントを与えて誘導し、長田神社内宝物庫前で記念撮影した後、写真にシールを貼るなどして工作をしてもらった。5時間の活動の中で約140人もの方が参加してくださった。

令和4年10月26日 創造応用I(自然科学)「分野別探究活動⑦」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系生徒(26名)が創造応用Iの授業で、数学/物理/化学/生物/都市工学の5分野での七回目の探究活動を行った。

数学班は前回、神戸大学の稲葉先生からいただいた助言をもとに、実際にデータの収集を開始した。人気漫画を統計学的に研究するなど身近で興味をひく内容でデータを収集、分析を行っていく。

物理班は、プロペラの形状による涼しさの違いを研究しているグループは、様々な扇風機を用いた送風による水の温度変化について実験を行った。液状化現象について研究を行っている研究グループは、液状化現象を再現するための模型の作成に取り組んだ。

化学班は、前回までに作製した消臭機能を持たせたバイオプラスチックの消臭効果を検証するために容器内のアンモニア濃度の測定方法について実験を繰り返した。測定できる濃度範囲が限られているため、容器内の濃度をその範囲に保つ条件を細かく調べた。

生物班は「長田神社」、「神鉄長田駅」、「高速長田駅」、「新湊川周辺」と調査範囲を広げ、ハトの分布調査を行うとともに次回の中間報告会に向けてスライド作成を行った。授業時間内だけでなく登校前にも調査を行うなど、時間や立地によるハトの分布を調べそこから人間生活とハトの分布の関りについても調べていく。

都市工学班は、PCのソフト「Cities」を用いて研究対象都市の作成を開始した。現実に存在する都市をできるだけ忠実に再現し、そこで交通手段の違いが環境負荷にどのような影響を及ぼすのかを検証していく。

令和4年10月25日 理数探究「探究活動②」

創造科学科7期生(1年生)の40名が本校において理数探究の授業で2回目の班別探究活動を行った。前回行った実験内容を大学院生の方に報告し、その結果から次に行う実験を考え実施した。前回の実験結果を受けて実験方法の改善や、検討を行った。

「ストレスと植物の生育の関連」に関する研究を行っている班は、生育が早く育てやすいヨモギを検体に選んで鉢植えを行った。「色水の吸収による花弁の染色」について研究を行っている班は、前回の失敗から染色液がどの段階で吸収が止まっているのかを顕微鏡を用いて観察を行った。また、大学院生2名が来校してくださり、実際に環境DNAを採取するための採水を行った。

令和4年10月22日 創造基礎B 2班 実践活動「クイズラリー『古の社』」

長田区の活性化をテーマとして活動している創造科学科7期生(1年)の2班7名が、その活動の一環として企画した、長田神社前商店街とコラボしたクイズラリー『古の社』を実施した。主に小学生以下の子供とその保護者を対象とし、長田神社やその地域にまつわるクイズを商店街のあちこちに配置してクイズラリー形式で商店街を回ってもらい、長田神社やその周辺地域のことを知ってもらい、楽しみながら地域に対する愛着心を高めてもらうことを目的とした。

当日は天候にも恵まれ、多くの子供とその保護者の方がクイズラリーの用紙を片手に商店街を回る姿が見られた。参加してくださった方には、生徒がクイズの答えの確認を行い、結果に応じてくじ引きや駄菓子を提供した。5時間の活動の中で約160人もの方が参加してくださった。

今週末の10/29(土)には、同じく長田神社前商店街の方や地域の方と協力して企画したハロウィンの仮装等を盛り込んだイベントを実施予定である。

令和4年10月20日創造基礎A 「民事裁判」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科7期生(1年)を対象に、「民事裁判」をテーマに生徒自身が講師となってワークショップを実施した。生徒は、本校卒業生に最高裁判所長官を務めた山口繁氏がおり裁判についてもっと身近に感じてほしいこと、教科書には刑事裁判の内容が主に扱われているため、民事裁判の知識もおさえたいという理由から、このテーマを設定した。講師役の生徒は、7月に本校1年生対象に実施された「キャリアサポーターから話を聞く会」において、関西学院大学大学院司法研究科の下村眞美教授の講義に参加し、そこで例示された民事裁判の事例をもとに内容を構成した。当日までに民事裁判の入門書等をもとに理解を深め、当日は財産分与と売買契約が争点になる訴訟のあらましを寸劇で表現し、生徒に所有権が誰にあるのかを考えさせた。担当教員からは、民事裁判に至る前に調停や和解など様々なプロセルがあることや、判決が双方にとって必ずしも納得のいくものではなく、そのために三審制があり審理を深めることも触れた。

令和4年10月19日創造基礎B FW「Nagata pen cafe」打ち合わせ

本校第一STEAM ROOMにて、神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)5A班の4名が、実践活動「Nagata pen cafe」についてオンラインでうちあわせを行った。神戸電鉄鉄道事業本部技術部の能崎係長と山田氏、神戸市より都市局駅まち推進課の大澤氏、駅活チャレンジャーの上野氏も参加していただいた。生徒から実践活動の実施内容と駅内倉庫の活用3Dイメージ図を説明し、日程や準備について打ち合せを行った。その結果、12月11日(日)神鉄長田駅にてイベント実施が決まった。また、それに先立ち、11月26日(土)の神鉄主催「神戸電鉄粟生線70周年記念サイクルトレイン(ツアー)」にて、ペン習字のイベントを抱き合わせで実施する方向も決まった。

令和4年10月16日創造応用Ⅰ「マイクロ・ライブラリー サミット2022」発表

大阪公立大学I-siteなんばにおいて、創造科学科6期生(2年)2名がまちライブラリー・ブックフェスタ・ジャパン2022実行委員会主催「マイクロ・ライブラリー サミット2022」にて研究発表を行った。生徒は会場に集まった聴衆とオンライン参加者に向けて7分間で口頭発表を行い、モデレーターの青野雄介氏(まちL@TENAMUビル)から質問を受け、回答した。大丸須磨店における自給自足型の本棚を用いて、近隣住民により本が循環する仕組みについて生徒は発表し、マイクロ・ライブラリー・アワードを受賞した。全国で実施されているマイクロ・ライブラリーの事例6件と提唱者の一般社団法人まちライブラリーの礒井統充氏の講演を生徒は聞くことができ、今後の研究に大いに参考になった。午後には車座座談会「マイクロ・ライブラリーサミットの10年をふりかえる」にも参加し、これまでの取組みや意義付けに関する討論に加わり、理解を深めた。

発表タイトル:「マイクロライブラリーでつくるまちコミュニティ」

令和4年10月12日 創造応用I(自然科学)「分野別探究活動⑥」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系生徒(26名)が創造応用Iの授業で、

数学/物理/化学/生物/都市工学の5分野での六回目の探究活動を行った。

数学班は前回、神戸大学の稲葉先生からいただいた助言をもとに、研究対象やデータの集め方について検討した。

物理班は大阪大学の下田先生に来校していただき、実験しているなかで様々な指導助言をいただいた。実験方法を検討しながら少しずつ送風による水の温度変化について実験を行った。液状化現象について研究を行っている研究グループは、液状化現象を再現するための模型の作成に取り組んだ。

化学班はこれまでに合成したバイオプラスチックについて、作り方の違いによる形状や硬さにどのような違いがでるのかなど情報を共有し今後の実験計画を立てた並行して容器内にアンモニアを充満させ、アンモニアの濃度がどのように変化するのか、気体検知管を用いた測定方法の検討を行った。

生物班はオンラインで神戸大学の源先生から研究の着地点についてアドバイスをいただきながら今後の研究計画の見直しを行った。今後、観察時間を変えてハトの分部調査を実施し、どのような場所に集まる傾向があるのかを考察していく。

都市工学班はコンパクトシティのメリットを探るために対象地域の路線バスにターゲットを定めた。今後、PCのソフトを活用しながらシミュレーションを行っていく。

令和4年10月11日 理数探究「探究活動①」

創造科学科7期生(1年生)の40名が本校において理数探究の授業で1回目の班別探究活動を行った。前回の院生ゼミの後、メールで大学院生の方とやり取りを行い、班内で具体的な実験計画をたてた。それをもとに実験,観察を開始した。

「ヒトの音の違いによるストレスを心拍数で評価する」、「プログラミング言語「Python」を用いた行動パターンの分析」、「植物は踏まれて育つは本当なのか?」各班で設定したテーマに基づいて実験を開始した。「環境DNAを用いた生態系の調査」をテーマにしている班は大学院生の方に採水方法を教わり、実際に学校近隣の新湊川で採水練習を行った。

令和4年9月30日創造基礎A「父親の育休があたりまえの世の中をめざして」

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科7期生(1年)を対象に、株式会社ワークライフバランスのコンサルタントである山﨑純平氏による「父親の育休があたりまえの世の中をめざして」というテーマで、オンラインで講義を実施した。事前学習で生徒同士で男性の育休取得について是非やその理由、質問事項についてアンケート調査した。山崎氏には、それを受けて今回は講義を構成していただいた。まず、株式会社ワークライフバランスの紹介が行われた。まず男性の育休取得の現状と課題について述べていただき、制度としては世界的に進んでいる日本の男性育休が実際に取得されていない「壁」について解説をしていただいた。それにもとづいて、「日本の男性育休に対する意識をどうすれば変えられるのか?」というテーマで、実際に企業等で実施されている「カエル会議」という手法でワークショップを行った。ワークと生徒発表のあと、株式会社ワークライフバランスによる男性育休の促進に向けた取組みを紹介していただき、課題解決のプロセスについて理解を深めた。

令和4年9月28日 創造応用I(自然科学)「分野別探究活動⑤」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系生徒(26名)が創造応用Iの授業で、数学/物理/化学/生物/都市工学の5分野での五回目の探究活動を行った。

数学班は前回、神戸大学の稲葉先生からいただいた助言をもとに、研究対象やデータの集め方について検討した。

物理班は大阪大学の小田原先生とオンラインで接続し助言をいただきながら、研究の基本となる実験を実際に行い、データの取り方や実験方法の確認を行った。

化学班は作製したバイオプラスチックに消臭機能をもたせるため、バイオプラスチックの改良やその機能の評価方法についての実験を行った。

生物班はハトの分布を調べるための方法について再検討を行い、天候や人間生活によって条件が変化することを感じながら分布調査を行った。

都市工学班は大阪大学の澤木先生からオンラインでの助言をいただきながら都市のコンパクト化のメリットを検証するための方法を検討した。

令和4年9月27日 創造基礎B「前期最終発表会」

本校同窓会館ゆ~かり館において、本校創造科学科7期生(1年)が創造基礎B 前期最終発表会「“海と山が育むグローバル貢献都市”KOBEの実現にむけて、高校生の力を発揮しよう!」を行った。ゲストとして、長田区役所総務部まちづくり課から係長の渡辺祥弘氏、同の大野雅子氏、兵庫県企画部総合企画局計画課から森川智弘氏、シチズンシップ共育企画の東末真紀氏の4名をお招きし、講評を行っていただいた。同じ課題についてABの二つに分かれ中間発表を行ったが、最終発表ではAB合同で発表する班もあり、解決策の提案をおこなった。質疑応答や、ゲストからいただいた講評を受け、研究に対する理解を深めたり改善点を見出したりすることができた。今後、各班はコメント等を参考に企画を修正し、実践活動を行っていく予定である。

なお、今回は地域の関係者や保護者を対面で発表を参観していただいた。

各班の発表の内容は以下の通りである。(発表順)

5班A「Nagata pen cafe~カフェ×ペンで神鉄長田駅をもっと魅力的に♪~」

5班B「#駅で推し活~ご当地アイドルと神鉄長田駅周辺の情報発信~」

3班A「タカトリスマス!!~高取山の自然でつくるクリスマスグッズ~」

3班B「高取山周遊ふれあいスタンプラリー」

2班「シン長田神社前商店街~キュウビとあそぼ~」

5班「第13回高校生鉄人化まつり~リアルなつながりを作ろう!~」

1班A「ひらめき★ながた部~ふたば学舎から謎解きウォーク~」

1班B「創造科学科ふたば分校~現役生を話す受験のコト~」

令和4年9月20日 理数探究「院生ゼミ」

創造科学科7期生(1年生)の40名が本校ゆ~かり館において理数探究の授業で「院生ゼミ」を受けた。前回の「院生プレゼン」から希望調査で各班の担当院生が決定し、その院生の方の指導のもと研究分野での「テーマの設定」、「研究目的の設定」、「仮説の設定」、「1回目の実験計画を立てる」ことに取り組んだ。1学期の理数探究での「仮説の設定方法」や「実験計画の立て方」についての学びをいかしながら、班員、大学院生とじっくりと話し合い、コミュニケーションをとりながら研究について考えた。

最初は漠然としていた研究内容が目的や仮説を設定することでより明確になり、自分たちが行う研究に具体性をもたせることができた。これによって実際に研究・実験に必要な器具や試薬を挙げ、実験計画をたてることに繋げることができた。

令和4年9月14日 創造応用I(自然科学)「分野別探究活動④」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系生徒(26名)が創造応用Iの授業で、数学/物理/化学/生物/都市工学の5分野での四回目の探究活動を行った。数学班はオンラインで神戸大学の稲葉先生から統計学の基礎を講義していただいた。物理班は大阪大学の小田原先生からの助言を受け、研究の方法について検討を行った。化学班は様々な乳製品からカゼインタンパク質を効率良く取り出す方法を調べた。生物班は学校近隣でハトの分布を調べるためのフィールドワークを行った。都市工学班は都市のコンパクト化のメリットを検証するための方法を検討した。

令和4年9月14日創造基礎A 「講師との打ち合わせ」

本校創造科学科準備室において、創造科学科7期生(1年)5名が、株式会社ワークライフバランスの山﨑順平氏と打ち合わせを行った。創造基礎Aの授業は、2学期から生徒自ら学習テーマを設定し事前学習をおこない、外部講師による講義やワークショップ等で理解を深める活動を実施する。トップバッターとして、「男性の育休」をテーマにした生徒が、生徒に向けたアンケート結果等をもとに、学習内容やタイムテーブルについて山崎氏と打ち合わせを行った。この件については、9月30日にオンラインで講義を行う予定である。

令和4年9月14日創造応用Ⅰ(社会科学) 「夏季休業中活動報告会」

大阪大学豊中キャンパスOSSIP棟において、創造科学科6期生(2年)を対象に、「創造応用Ⅰ(社会科学分野)」のテーマ報告会を実施した。今回は、大阪大学大学院国際公共政策研究科長の赤井伸郎教授と足立泰美招聘教授、お二人の院生から助言をしていただいた。

令和4年9月7日 創造応用I(自然科学)「分野別探究活動③」「テーマ報告会」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系生徒(26名)が創造応用Iの授業で、数学/物理/化学/生物/都市工学の5分野での探究活動を行った。夏季休業中に設定した実験計画をもとに実際に実験を開始したグループや、大学の先生からオンラインで助言をいただきながら研究目的や研究手法について再検討を行うグループなど、それぞれの研究班ごとに本格的に研究活動を開始した。

7限には全分野が集まり。自分たちの研究のテーマ報告会を行った。各休業中に設定した「研究動機」、「研究の目的」、「研究背景」、「研究計画」について発表した。多くの質問が飛び交い実際の研究を行ってくための刺激となった。神戸大学の秋本誠志准教授に発表を聞いていただき、各研究に対する助言をいただいた。

令和4年9月6日 理数探究「院生プレゼン」

創造科学科7期生(1年生)の40名が本校ゆ~かり館において理数探究の授業で「院生プレゼン」を受けた。この授業では、自然科学の最先端の研究に触れ、科学に対する興味関心を深め、神戸大学の大学院生の指導を受けながら実際に自然科学の研究テーマを設定し実験・観察を行っていく。それによって2年次に自分たちで研究していくための基礎知識や研究の流れを実践的に学んでいく。

今回の「院生プレゼン」では、神戸大学 人間発達環境学研究科の大学院生8名に来校いただき、それぞれ大学で行っている物理学・天文学・生物学・数理学分野の研究内容をプレゼンテーションしていただいた。大学で行われている自然科学分野の研究について知り刺激を受けた。

その後、グループに分かれ興味をもった分野について、自分たちで研究したいことについて話し合った。大学院生の方から研究分野の魅力や難しさを聞きながら、好奇心をもって高校生らしいテーマを考えていた。

令和4年8月21日創造応用Ⅰ(社会科学)「ワンワールドフェスティバル for Youth実行委員会」

大阪YMCAにおいて、創造科学科6期生(2年)1名が「ワンワールドフェスティバル for Youth 2022」実行委員会に参加した。はじめに、同日に開催された関西NGO協議会主催「Summer SDGs Festival for Youth」に参加し、SDGsの具体的な取組みを行う団体とのつながりを作った。続いて、先述のイベントからヒントを得て、自分たちはどのようなプログラムを作っていきたいか、その青写真を描いた。次回以降、役割分担を行い、プログラム内容を検討していく予定である。

令和4年8月21日「Summer SDGs Festival for Youth」参加

大阪YMCAにおいて、創造科学科7期生(1年)3名が特定非営利活動法人関西NGO協議会主催「Summer SDGs Festival for Youth」に参加した。SDGsに取り組む政府関連機関やNGO、大学、高校、学生団体等が参加しており、生徒はそれらから話を聞き、具体的な内容について理解を深めた。

令和4年8月19日創造応用Ⅰ(社会科学)「神戸市議会議員、神戸市職員へのヒアリング」

ほっともっとフィールド神戸の利用促進をテーマに研究している、創造科学科6期生(2年)1名が、市議会において同球場に関する質疑を行った神戸市議会議員の村上立真氏と、所管する神戸市建設局公園部の野田課長と山本係長からヒアリングを行った。質問内容は、ほっともっとフィールド神戸の改修について、ほっともっとフィールド神戸の経営状態について、観客数(おもにビジター客)について、地下鉄を利用した広報について質問を行った。野田氏や山本氏から回答を得つつ、村上議員の意見を伺いながら球場設置者である神戸市と運営を行っている球団との関係など、運営実態について理解を深めることができた。

令和4年8月16日創造基礎B FW「三者協議」

神鉄本社にて、神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)5班の4名が、神戸電鉄経営企画部の西口課長、同鉄道事業本部技術部の能崎係長、㈱アーティスト・リレーションズの田中社長、同PR部マーケティングマネージャーの森島氏(KOBerries♪リーダー)と3者で協議を行った。まず、西口氏より神戸市と神戸電鉄が締結した「神戸市と神戸電鉄株式会社との神鉄沿線リノベーションに関する連携協定」による「神鉄沿線モヨウガエ」プロジェクトについて説明し、田中氏からKOBerries♪結成の経緯や現在の活動について説明があった。それぞれの活動目的を確認したうえで、本校生徒が考える提案について、議論した。まずは、地域における三者の活動実績の積み重ねが必要で、スモールステップで小さな仕掛けをしてくことが確認された。

令和4年8月13日創造応用ⅠL「大丸須磨店」

大丸須磨店において、創造科学科6期生(2年)2名が「マイクロライブラリー」のその後について確認し、今後の見通しについて株式会社大丸松坂屋百貨店店長付専門スタッフの立花氏と青木氏と協議した。1月に大丸須磨店に設置したマイクロライブラリーが、近隣住民の手によって本が循環し、持続可能な取組みとなっており、大丸の担当者も驚いている様子であった。大丸の関わりや地域の特性を分析し、10月16日に実施される「マイクロライブラリーサミット」で報告する予定である。

令和4年8月11日創造基礎B実践活動「『神鉄モバイルCoffee』テストトライアル」

神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)の5班4名が、神鉄長田駅前の空き地にて、ブレンドコーヒーのテスト販売を実施した。「#駅活チャレンジャー」の上野氏と全国学生珈琲連盟代表で喫茶あおいオーナーの恒松氏にも協力していただき、ホットコーヒー(300円)、アイスコーヒー(400円)で販売した。なお学生には100円割引で販売した。10時から16時まで営業し、61杯のコーヒーを販売することができた。関係者だけでなく、学生や地域住民にもコーヒーを提供でき、長田駅の活性化の第一歩を踏み出すことができた。今回のテストで見えた課題を改善し、次回の実施に結び付けていきたい。

神戸沿線モヨウガエ「『神鉄モバイルCoffee』のテストトライアルを行いました」https://www.kobe-cube.jp/post-2572/

令和4年8月7日創造応用Ⅰ(社会科学)「ワンワールドフェスティバル for Youth実行委員会」

関西NGO協議会において、創造科学科6期生(2年)1名が「ワンワールドフェスティバル for Youth 2022」実行委員会のキックオフミーティングに参加した。はじめに、このイベントの趣旨やこれまでの経緯、今年の実施形態(対面とオンラインのハイブリッド実施)について説明があった。続いて、実行委員9名(いち1名欠席)が自己紹介を行った。最後に「子どもの権利条約すごろく」というゲームを体験し、このイベントに関わる上で、大事にすべき人権感覚について理解を深めた。次回以降、イベントに関する企画等を検討していく予定である。

令和4年8月6日創造基礎B FW「KOBerries♪インタビュー」

㈱アーティスト・リレーションズ事務所にて、神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)5班の2名が神戸発のアイドルユニット「KOBerries♪」にインタビューを行った。今回はメンバー3名に対して、KOBerries♪の活動背景や内容について、まちづくりへの貢献について、各メンバーの神戸電鉄とのつながりについて、各メンバーに関する質問をし、回答を得た。神鉄とのつながりはそれほど深くないものの、神戸を盛り上げようとするところは一致点が見いだされ、今後、神鉄とKOBerries♪、生徒の3者で協議し、方向性を見出していく予定である。

令和4年8月4・5日「高校生国際交流の集い2022」

創造科学科7期生(1年)の2名が、関西学院大学、特定非営利活動法人国際社会貢献センター(ABIC)主催「高校生国際交流の集い2022Better than Now ~自分の未来を自分の手で〜」に参加した。1日目はオンラインで、2日目は関西学院大学西宮上ケ原キャンパスで実施された。生徒は他校生と関学の留学生、ファシリテーターの学生とともにチームを組み、SDGsとソーシャルビジネスを組み合わせたプランを英語でディスカッションし練り上げた。最後に議論の成果を英語で発表した。

令和4年7月31日創造基礎B FW「コーヒー淹れ方講座」

本校第一STEAM ROOMにて、神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)4名がコーヒーの淹れ方講座を受講した。講師は大阪で「喫茶あおい」運営している恒松亮平代表で、学生団体としてコーヒーショップを展開し、コーヒーの焙煎やイベント企画・運営等を行っている。今回は、8月11日(木)に神鉄長田駅で生徒とともにテストトライアルを実施する上野氏も参加し、コーヒーの淹れ方の手順について実習した。また、神鉄長田駅をイメージしたコーヒーブレンドについて調整し、8月11日に提供する味を決定した。最後に、上野氏と8月11日の実施方法やそれまでの広報等について調整を行った。

令和4年7月29日・31日創造基礎B FW「KOBerries♪」

本校にて、神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)4名が神戸発のアイドルユニット「KOBerries♪」の所属事務所である㈱アーティスト・リレーションズ代表取締役社長の田中雅久氏と打ち合わせを行った。はじめに生徒から神鉄長田駅の現状ややってみたい企画について田中社長に説明した。続いて、田中社長からKOBerries♪が結成された経緯(商店街の震災復興記念事業の一環として期間限定で実施、その後アーティスト・リレーションズが引き継ぎ、10年目を迎える)について説明をしてもらった。また、7月31日にライブハウス・神戸チキンジョージで行われる「KOBerries♪結成10周年記念SPライブ」への招待も受け、当日ライブに参加しKOBerries♪のパフォーマンスを観賞した。

※ライブ写真は主催者の許可を得て撮影

令和4年7月23日創造基礎B FW「神鉄長田駅カフェ屋台作成」

神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)7名が8月11日に神鉄長田駅でテストトライアル実施する屋台を作成した。まず初めに、今後生徒が活動場所とする神鉄長田駅の倉庫と、屋台の設置場所を確認した。続いて、神鉄に乗車して丸山駅近くの「丸山アンダーザブリッジ」というコミュニティスペースで屋台の作成を行った。建築関係のお仕事をされている上野氏が設計した図面をもとに、準備した木材を切断したり穴をあけてボルトを入れるなどのして組み立てた。神鉄職員の方もお手伝いいただき、屋台を完成させることができた。先述のとおり、8月11日(木)午後に神鉄長田駅でコーヒーを販売するテストトライアル実施予定である。

令和4年7月22日 創造科学科説明会(7月)

本校講堂において、県内の中学3年生とその保護者を対象に創造科学科説明会が行われた。会場では、創造科学科の生徒の作製した研究活動のポスターを展示した。

全体会では、学校長挨拶、学科長による学科概要説明を行った。

その後、申込時の希望分野に分かれての体験授業を行った。体験授業では、創造科学科6期生(2年生)、7期生(1年生)の生徒が補助に入り、自分たちの経験を中学生に伝えた。

〈体験授業〉

1.創造基礎(地域社会) 2.創造基礎(SDGs)

3.理数探究(理数) 4.創造応用(グローカル)

5.創造応用(数学) 6.創造応用(物理)

7.創造応用(化学) 8.創造応用(生物)

9.STEAM(ドローン) 10.STEAM(VR)

令和4年7月16日-17日「amelias女子高校生起業プログラム」

ひょうご起業プラザにおいて、創造科学科7期生(1年)の女子生徒7名が、ソーシャルアクセラレーターNPO法人amelias主催「女子高校生起業プログラム」に参加した。これは、シリコンバレーで多くの女性起業家を輩出してきた堀江愛利氏が中心となって、"いかに成功するか"ではなく、"いかに社会の中で自分の夢中を活かしながら生きていくか"に焦点をあてて、マインドセットの醸成やアイデア創出、仲間づくり、ディスカッションなどを通じて「起業とはどんなものなのか」を体感するプログラムだ。札幌市、渋谷区、横浜市、神戸市の4会場で約100名の女子構成が集まり、起業アイデアを実現する挑戦に取り組んだ。以下、本校生徒が取り組んだ起業プランである。

HAKIDASE(最優秀賞):夫婦喧嘩解決アプリ

さくららみょん(THINK CRAZY賞):30秒(桜の花弁が落ちる時間)でできるカップ麺

ヒトスイ(BE KOBE賞):一口弁当冷凍スイーツ

be/flesh(GREEN賞):future due型生理用ショーツ令和4年7月16日-17日「amelias女子高校生起業プログラム」

令和4年6月28日 創造基礎B前期中間発表会「“海と山が育むグローバル貢献都市”KOBEの実現に向けて、高校生の力を発揮しよう!」

本校同窓会館ゆ~かり館において、創造科学科7期生(1年)が創造基礎B前期中間発表会「“海と山が育むグローバル貢献都市”KOBEの実現に向けて、高校生の力を発揮しよう!」を行った。ゲストとして、長田区役所総務部まちづくり課からまちづくり推進係長の渡辺祥弘氏、大野雅子氏をお招きし、講評を行っていただいた。また創造科学科6期生(2年)からも2名参加し、アドバイスを行った。質疑応答や、ゲストからの講評を受け、それぞれの班の課題を発見することができた。

各班の発表の内容は以下の通りである。(発表順)

2班合同 「シン長田神社前商店街~人を呼びこむ5つの提案」

3班A 「ENJOY!!@TAKATORI~長田区民の心をつなぐ2つの高取山イベント~」

3班B 「高取山で謎解きスタンプテーリング!」

1班A 「ひらめき☆ながた部~ミステリツアーfrom ふたば学舎~」

1班B 「アジアをあじわおうフェスタ~ふたば学舎起点のグルメラリー~」

5班A 「Nagata pen café~カフェで長田駅を立ちよりたくなる駅に~」

5班B 「#駅で推し活~神鉄長田駅における高校生の応援広告~」

4班A 「Brighten up Nagata!~SNS×高校生×鉄人化祭り~」

5班B 「鉄人化まつり2023~商店街の協力でおいしい屋台~」

令和4年6月22日 創造応用I(自然科学)「分野別探究活動②」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系生徒(26名)が創造応用Iの授業で、数学/物理/化学/生物/都市工学の5分野から自分が希望した分野での探究活動を開始した。分野別の探究活動としては2回目となる今回は、前回に引き続き研究テーマ、研究内容の検討を行った。各自で普段から興味、関心があることを出し合い、抽象的なものは具体化していき、それについて自然科学的な手法で研究するにはどうすればいいのかを考えた。ある程度テーマを絞ったあと、それぞれの研究テーマの良い点、難しい点を挙げて研究テーマに対する考えをお互いに出し合った。

今後、各分野で大学の先生方にアドバイスをいただきながら、じっくりと時間をかけてテーマを決定していく。

令和4年6月21日 理数探究「探究基礎実験-物理②」

本校において、創造科学科7期生(1年生)の生徒(40名)が理数探究の授業で先週からの継続で物理分野の探究基礎実験を行った。今回は、「台車を用いた加速度の測定」について、自分たちで計測した台車の移動距離と時間のデータを表にからグラフ化して分析した。台車の質量が増加するにつれてデータのばらつきが大きくなっていくことを実感しながら、そこから加速度について考察を深めた。また、実験の精度を高めるための方法についても班内で議論を深めた。

1学期の理数探究では、データの取り扱いや研究計画の立て方、仮説の立て方、研究タイトルのつけ方、実験計画の立て方など探究活動で必要な基礎知識、基礎技能を実践的に学んだ。2学期からは神戸大学と連携し、自分たちで研究テーマを設定して自然科学分野の探究活動を本格的に行っていく。

令和4年6月17日創造基礎A 「SDGsカードゲーム」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科7期生(1年)を対象に、「SDGsカードゲーム」というワークショップを行った。これは一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト(GiFT)が開発した教育用ゲームで、講師による講義、班によるカードゲーム、振り返りという3つのパートで構成されているワークショップである。講師として同ダイバーシティ・ファシリテーターの猪口綾奈氏とグローバル教育コーディネーターの大西百合恵氏に来校していただいた。カードゲームは前後半で行われ、前半は経済成長を中心に進められる一方で環境や社会政策が軽視されることで持続不可能な世界が出来上がったが、後半は班の間で協力をしてバランスを重視した政策をとるようになった。SDGsの理解が深まるとともに、“自分事”として行動に反映させていくことの重要性を生徒が考える授業となった。

令和4年6月15日創造応用Ⅰ(社会科学) 「探究を進める上でのアンケートと実験の注意点」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科6期生(2年)を対象に、「探究を進める上でのアンケートと実験の注意点」というテーマで、神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授の林創氏から講義を受けた。心理実験の事例をもとに、実験者のバイアスを注意することや質問項目について誘導しないよう気を付ける等、具体的に説明していただいた。創造応用Ⅰ(社会科学)では、実験やアンケート、ヒアリング等、さまざまな検証方法をつかって研究をするため、今回重要なポイントを林氏に抑えていただいたことで、今後の研究のイメージをより明確にすることができた。

令和4年6月14日 理数探究「探究基礎実験-物理①」

本校において、創造科学科7期生(1年生)の生徒(40名)が理数探究の授業で物理分野の探究基礎実験を行った。

今回は、「台車を用いた加速度の測定」について自分たちで実験の方法を検討しながら測定を行った。台車の速度を一定に保つことに苦戦しながらもグループごとに工夫をしながら測定を行った。今後、得られたデータをグラフ化して分析し、物体の加速の仕方について考察を深めていく。また、測定条件を変えての測定や、より精度を高めるための実験方法の改善にも取り組んでいく。

令和4年6月14日創造基礎B FW「ふたば学舎」

「ふたば学舎」をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)8名がふたば学舎を訪問した。神戸市立ふたば学舎指定管理者NPO法人ふたばの内屋敷保氏に対応していただいた。また、神戸市長田区まちづくり課の藤山氏も参加していただいた。

始めに生徒から訪問目的や質問を確認し、ふたば学舎の歴史や現在の取組みについて説明をしていただいた。そして、校舎の見学をしながら、さらに取組みについて説明を受けた。今後、生徒の方で企画を練り、ふたば学舎に提案していく予定である。

令和4年6月12日 創造基礎B実践活動「マイクロライブラリー」

大丸須磨店において、創造科学科6期生(2年)の生徒2名が創造基礎Bで1年次から継続している実践活動を行った。

大丸須磨店で実施されている「みょうだに いいことチャレンジ!eGAO(笑顔)でSDGs」のイベントではSDGsに関連する様々なブースが出品されその取り組みが紹介されている。

その中の1つである高木包装の「段ボール加工の可能性」とコラボし、段ボールで作製された本棚を提供していただき、前々日から会場となる大丸須磨店1階でブースの設営を行った。6月12日のイベントでは、司会の芸人の方からインタビューを受け、自分たちの活動内容を来客に紹介した。半年前から、1階から2階に上がる階段と階段ホールに設置されていたマイクロライブラリーをさらに多くの方に広める機会となった。イベント中にも足を止めて本を見ていく方も多くおられた。また、準備の時と比べても置かれている本も入れ替わり、本だけでなく、DVDやCDやカセットテープも置かれており、継続した活動がその場所で浸透していっていることを実感した。

6月14日までは1階エスカレーターホールの特設会場で、それ以降は1階と2階の間の階段ホールで継続して実施される。

令和4年6月12日創造基礎B 実践活動「ビーサン×はっぴーの家」

長田発祥のビーチサンダル(ビーサン)をテーマに活動している創造科学科6期生(2年)8名が介護付きシェアハウス「はっぴーの家」にてイベントを開催した。ビーサンを活用した奇想天外な遊びを考え、はっぴーの家のスタッフに提案し、実現した。30名ほどの入所者(高齢者)と地域の子どもたちが参加し、大いに盛り上がったイベントとなった。

始めに、ビーサンに思い思いの着色をして自分のビーサンを作った。続いて、「ビーサンスケート」「ビーサンフィッシング」「ビーサン飛ばし」「ビーサン卓球」「ビーサンモルック」を実施した。生徒がルールを伝え、それに沿って競技を楽しんでもらった。最後に挨拶を行いイベントを終えた後、場所を変えてふりかえりを行った。はっぴーの家では「偶然を楽しむ」というスタンスを大事にしていることから、みんなが自由に楽しめたことがよかった一方、イレギュラーに対する対応をどれだけ準備段階で想定できるかの大切さを学ぶこともできた。

なお、イベント開催にあたり、ビーチサンダル50足及び端を加工したおもちゃを株式会社TSUKUMOから提供を受けた。

株式会社TSUKUMO http://tsukumo2013.co.jp/

令和4年6月8日創造応用Ⅰ(社会科学) 「テーマ報告会」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科6期生(2年)を対象に、「創造応用Ⅰ(社会科学分野)」のテーマ報告会を実施した。今回は、大阪大学大学院国際公共政策研究科教 授の大槻恒裕氏から助言をしていただいた。また、オーストリアに留学している本校生徒もオンラインで参加した。生徒のテーマは以下の通り。

「芦屋市における女子高校向け遊びスポット」

「日本の教育におけるデジタル化を進めるための対策は何か」

「海外での食料の価格の変動はどの程度、またどれくらい日本に影響するか」

「私たちの力で日本を難民にとって暮らしやすい社会にすることはできるのか」

「地方球場にどのようにして観客を集めるのか」

「核兵器廃絶に積極的になってもらうために効果的な方法は何か」

「20代30代の中学校教員においてメンタルヘルス対策で精神疾患による休職者数を低下することはできるのか」

「外国人幼児が過ごしやすい環境をつくるには?」

「スクールカウンセラーをもっと身近に」

「マイクロライブラリーで新たな地域コミュニティは形成できるのか」

「高校教師の長時間労働と部活動との間にはどのような関係があるのか?」

「高齢者の孤独問題にコミュニケーションロボットは有効か」

令和4年6月8日 創造応用I(自然科学)「都市工学分野 オンライン講義」

本校のゆ~かり館において、創造科学科6期生(2年生)の理系生徒(26名)が創造応用Iの授業で、大阪大学工学研究科 澤木昌典教授から都市工学の分野説明や研究内容、具体的な研究例についてのオンライン講義を受講した。

本日の講義を聞くまでは、高校の授業にはない都市工学がどのような学問であるかが分からなった生徒も、都市工学の研究が社会に果たす役割や過去の研究内容を聞き、都市における身近な問題の解決や人間が安全・快適に過ごすための工夫など、自分たちが生活する地域を良くするための研究だということを知り、研究のイメージが湧いていた。1年生の創造基礎Bで取り組んだ社会科学の問題を工学的な手法で分析し改善策を提案していくという内容に興味を抱く生徒も多かった。

今後、数学・物理・化学・生物・都市工学の5分野から自分の希望の研究分野を選び、テーマを設定し探究活動を行っていく。

令和4年6月7日創造基礎B FW「長田神社前商店街」

長田神社前商店街をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)8名が長田神社前商店街振興組合を訪問した。同組合の吉岡理事長と村上氏に対応していただいた。また、長田区まちづくり課から大野氏も参加していただいた。長田神社前商店街で実施されているイベントについて説明を受け、それを受け、生徒から自分たちが考えるイベントのイメージを伝え、助言を得た。今後、アドバイスをもとに企画案を練り直し、再度提案をしていく予定である。

令和4年5月31日 理数探究「探究基礎実験-化学②」

本校において、創造科学科7期生(1年生)の生徒(40名)が理数探究の授業で化学分野の探究基礎実験を行った。今回は、前回行った「実験計画を立てる」について、実際に実験を行ってみて、実験計画に足りなかった部分を班内で検討、見直しを行った。実際に実験を行ってみると、実験の手順や用いる器具により適切なものがあることに気付いた。

また、研究における「仮説の立て方」について、具体的な研究事例でどのように仮説を立てればよいのかをスタジオジブリの作品を題材にして学んだ。

合わせて、「研究タイトルの設定」について、自然科学分野の研究にはどのような研究タイトルをつけるのが適切なのかを学んだ。そこで学んだことをもとに、実際の研究例にタイトルをつける練習を行った。

令和4年6月6日創造基礎B FW「神戸電鉄」

神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)8名が神戸電鉄(株)本社を訪問した。神戸電鉄経営企画部の西口課長と山田氏、鉄道事業本部技術部の能崎係長と魚谷氏、人事総務部の石田氏に対応していただいた。また、神戸市より都市局駅まち推進課の藤井係長と大澤氏、長田区まちづくり課から渡辺氏と大野氏も参加していただいた。

始めに生徒から訪問目的や質問を確認し、次に神鉄から「神戸沿線モヨウガエ」の取組みについて説明をしていただいた。そして、生徒の質問について神鉄から回答を得たり、生徒がやりたいことについて意見交換をしたりした。今後、生徒の方で企画を練り、神鉄に提案していく予定である。

令和4年6月1日 創造応用I(自然科学)「探究応用実験-生物」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系(26名)が創造応用ISの授業で生物分野の探究応用実験活動を行った。

今回は「野菜ロケットの仕組みを解明しよう」と題して、野菜内の酵素の働きを利用した野菜ロケットについて、どのような反応が起こり、どのような仕組みでロケットのように噴出するのかを仮説を立てそれを実験によって確かめる探究活動を行った。実験によって得られたデータはPCを用いてその場でグラフ化し、その結果から考察を深めた。発生した気体の同定に苦労しながらもアイディアを出し合い、班ごとに工夫を凝らし研究を行った。

令和4年5月31日 理数探究「探究基礎実験-化学①」

本校において、創造科学科7期生(1年生)の生徒(40名)が理数探究の授業で化学分野の探究基礎実験を行った。理数探究の授業では9月から自分たちで研究テーマを設定し、大学院生と協同して探究活動を実施する。そのために必要となる自然科学分野の研究手法の基礎を実践的に学ぶ。今回は、与えられた化学の課題に対して必要な器具や試薬を書き出し、どのような手順で実験を行うのかという「実験計画の立て方」を実践した。これまでの

準備物や実験手順が示されたと異なり、1から実験計画を立てることの難しさを実感しながらも、各班で効率性や正確性などを意識して計画を立てた。同じ課題でも班によってアプローチの方法が違い、それが結果の違いにも繋がることを実感した。

令和4年5月27日創造基礎A「『分散して豊かに暮らす』を考える」

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科7期生(1年)を対象に、兵庫県企画県民部計画課の栂井冴斗氏から「『分散して豊かに暮らす』を考える-ひょうごビジョン2050若者出前講座-」というテーマで講義を実施した。まず、ゴールデンウイークの課題として、「HYOGO VISION 2050」について各自で関心ある事項についてまとめた。これをもとに事前学習として、兵庫5国(摂津、淡路、播磨、丹波、但馬)の中核都市についてビジョンに記載されている項目を観点に班で評価し、課題を考えた。また、それらの地域に2050年に向けて取り組むべきアイデアを作成した。当日は、栂井冴斗氏にテーマに関する講義をしていただき、講義をもとに発表資料をブラッシュアップし、2つの班が代表で発表した。

令和4年5月18日 創造応用Ⅰ(社会科学) 「本校留学生との交流」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科6期生(2年)を対象に、「創造応用Ⅰ(社会科学分野)」の授業を実施した。はじめに、6期生でオーストリアに1年間留学している生徒とオンラインで結び、近況報告とウクライナ情勢について、日本とオーストリアでの受け止めの違いについて話し合った。次に、探究活動に移り、各自・各班で設定したリサーチクエスチョンについて、インターネットを使って調べ、理解を深めた。並行して、担当教員と面談を実施し、今後の研究の方向性について話し合った。

令和4年5月18日 創造応用Ⅰ(自然科学)「探究応用実験-数学」

本校において、創造科学科6期生(2年生)の理系(26名)が創造応用ISの授業で数学分野の探究応用実験を行った。

今回は「囚人のジレンマ」について、「事象を論理立てて他者に伝えること」をテーマとして行った。頭の中で考えを整理し、それをどのように伝えると周囲の人が納得するのかを意識し、自分の考えをもとに論理的説明を行った。

探究活動において、自分たちの研究の内容や考えを論理だて、他者に伝えることも重要な能力である。これを実践的に学ぶことができた。

令和4年5月17日 創造基礎B FW長田区役所

創造科学科7期生(1年)が「創造基礎B」の授業の一環で、長田区役所を訪問した。1~5班がそれぞれテーマ設定した内容について、長田区役所まちづくり課の職員から説明を受けた。始めに名刺交換から始まり、訪問目的を伝えたり、説明に対する自分たちの考えを述べたり、大人との接し方を実践する場となった。今後それぞれのテーマに沿って、地域に出て活動をしていく予定である。

令和4年4月26日 創造基礎B「テーマ設定」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科7期生(1年)40名を対象に、テーマ設定の授業を実施した。前回の長田区役所まちづくり課長のお話をもとに、5班に分かれそれぞれ大テーマを設定した。5つの班はさらにABに分かれ、質問内容や自分たちがやりたいことをまとめた。今後それらをもとに、長田区役所まちづくり課の担当者へメールで連絡し、長田区役所を訪問する予定である。

〈各班の大テーマ〉

1班 ふたば学舎

2班 長田神社イベント

3班 高取山ハイキング

4班 高校生鉄人化まつり

5班 神鉄長田駅魅力上場

令和4年4月22日 創造基礎A 「創造基礎を創造しよう」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科7期生(1年)を対象に、「創造基礎を創造しよう」というテーマでワークショップを行った。入学前課題として同テーマで、各自で授業案を考えた。それを8つの大テーマに分類し、4~6人の班を編成し、お互いに課題を共有してグループの授業テーマを発表した。授業テーマは以下の通り。

・ベストな発電方法を考える

・韓国から見た日本

・アフラーコロナの時代に何が必要か?

・インクルーシブデザイン

・住みたくなるまち神戸

・模擬裁判

・日本経済と国際情勢

・日本での難民受け入れの現状と課題、その改善方法

今後これらのテーマのうち、いくつかを生徒とともに授業準備や講師選定を行い、実施していく予定である。

令和4年4月20日創造応用Ⅰ(社会科学) 「大テーマ設定」

本校図書室において、創造科学科6期生(2年)を対象に、大テーマの設定の授業を実施した。前回の授業で発表した興味関心がある分野について、参考文献を探し、課題についてキーワードを調べた。それをもとに個人研究は「マンダラート」、グループは「ブレーンストーミング」と「KJ法」という思考ツールを用いてまとめた。さらに、そこからリサーチクエスチョンを設定するところまで進めた。