ふるさと貢献について

R7年度 第11回姫路城学の実施

2月7日(土)、アクリエ姫路で行われたGirl's Expo with Science Ethicsにて、「姫路城学」研究発表会を行いました。

1年間を通して姫路城学で学んできた内容をベースに、班ごとに進めてきた研究内容の成果を伝える貴重な機会となりました。

特設ブースを作っていただき、多くの観衆の中で各班が個性あふれる発表をしていました。

次回、3月4日(水)が今年度最後の姫路城学です。発表内容をブラッシュアップし、講師の先生方の前で堂々と発表してくれることを期待しています。

R7年度 第10回姫路城学の実施

1月26日(月)の放課後、姫路市城郭研究センターを訪問しました。

今年度学んできた姫路城学の内容を踏まえ、各班で進めている研究の疑問点を学芸員 工藤 茂博先生に質問をし、多くのご助言をいただきました。城主が変わることで城の内装が変わるのか、町名の由来パターン、姫路城の門の特徴など、多分野にわたる質問に対して工藤先生がきめ細やかに説明してくださいました。

初めて訪問する生徒たちは、「学校の近くにこんな場所があったのか」と驚いた様子で、自分たちの出生地の史料を手に取ったり、「また史料を見に来ようね」と約束したりしていました。

【生徒の感想】

・昔の事は全然知らなかったのにどこかで現代に繋がる所があり、本当におもしろいと感じました。特に、酒井時代の三山・一山が行われるために作られた作り物は、私自身が部活で箏をやっているということもあり、とても興味があります。もしこんな大きな美しい作り物がどこかの町にあったら、私も頑張ってたくさん歩いいてでも、ぜひ見たいと思います。

・今までの姫路城学から疑問に持っていたことを教えていただき、今後のプレゼンテーションの参考になりました。

昔の絵図などから、今にはない姫路の街並みなどがあって、とても興味深かったし、面白いなと思いました。

城郭センターにある資料から、過去の姫路城学で得た知識を深めたり、新たな視点に気づくこともできて、良い機会になりました。

R7年度 第9回姫路城学の実施

12月10日(水)の午後、第9回姫路城学を実施しました。今回は、歴史研究家の黒田美江子先生を講師としてお招きし、本校百周年記念館大ホールにて「姫路城と千姫」についてご講演いただきました。

なぜ、姫路城は姫山に築かれたのか、「播磨国風土記」の言い伝えから戦国時代から江戸時代を生きた人々の想いにふれ、黒田先生ならではの視点でお話くださいました。先生の話を聞きながら、生徒たちは千姫の人生の中で一番幸せであっただろう姫路城での10年間に想いをはせ、歴史について学ぶ意義について改めて考えさせられたのではないでしょうか。

【生徒の感想】

・歴史を人物の心情から考えてみると、自分の身近にあるように感じて、面白かったです。外見の良し悪しで歴史が大きく変わったという話も面白く、千姫や秀頼、忠刻が超美男美女だったと聞き、どんな人だったんだろうと妄想してみるとなんだか小説でも読んでいるかのような気持ちで、もっと千姫について知りたいと思いました。

・千姫についてはこのお城のお姫様ということしか知らなかったので、徳川家や豊臣家と密接な関係にあると知って驚きました。城主について、家系図とわかりやすい解説をしていただいて理解することができました。千姫に限らずですが、それぞれが苦労して生きてこられたんだなと、歴史のロマンを感じました。

・千姫についての話は初めて詳しく聞いたので、すごく参考になりました。千姫だけでなく、その周りの人物も絡めた歴史を詳しく教えていただき、勉強になりました。また、姫路城がなぜその場所にあるのかなど、今まで考えたことのなかった姫路城に纏わることも、新たな視点から知ることができました。先生の、今の時代のありがたさを思って生きる、という言葉に強く心を動かされて、この自分のしたいことをできる平和な時代が当たり前じゃないなと思いました。

R7年度 第8回姫路城学の実施

11月19日の放課後、第8回姫路城学を実施しました。今回は、歴博の学芸員 竹内 信さんのご案内で、姫路城周辺を散策しながら、姫路城ゆかりの場所を訪ねました。散策ルートは、姫路城の中堀に沿って北側を西へ歩き、千姫の小径を南下、景福時寺と姫路城埋門跡を通り、大手前通りを歩きました。今年初めての試みでしたが、事前学習をした上で臨んだこともあり、とても充実した時間を過ごすことができました。

【生徒の感想】

・今回は自分が通学路として使っている道を結構通って、何気なく通っていた道にも色々な痕跡が残されていることがわかって興味深く感じました。矢穴の形の違いによって作られた時代が分かるというのも歴史を学ぶことの面白さを感じました。

・今回新企画のMissionとして事前に学習してみましたが、調べるだけではわからないようなことを実際に散策することによって気づけました。私が通学で通ったことのあるなじみのある道でも、ただの石垣だと思っていたところに矢穴があったり、何が書いてあるのかわかっていなかった看板に様々なことが紹介されていたりと、新発見がたくさんありました。

・先に学習して、地図だけでなく、実際に自分自身の目で確かめることが、いつもより楽しいことを知りました。たまに通る道の不思議や、不思議だと思ったこともなかったけれど、実はすごかったこと、ちょっとしたことの理由をたくさん知りました。今の季節は紅葉もしていて、初めて行った反対側からの姫路城がとても綺麗でした。

R7年度 第7回姫路城学の実施

10月22日(水)、10月考査最終日の午後、第7回姫路城学を実施しました。今回は、歴史研究家の平良哲夫先生の案内のもと姫路城へ登りました。

平良先生は、姫路東高校に長年勤務されていたこともあり、はじめに東高の校舎デザインに秘められたトリビアを教えてくださいました。平良先生の解説により5月に自分たちで登城した時の疑問点が解決され、生徒たちは「なるほど!」と頷く様子が多く見られました。

今回は西の丸まで足をのばし、「全体を見た後に細部を見る」という文化財鑑賞法を実践していきました。平良先生の問いかけに答えながら、生徒たちは姫路城に対する理解がより深まったようです。

【生徒の感想】

・美術館や、通学路にある像が有名な人が作った作品だとは全く知りませんでした。姫路城では、これまで習ってきたことに加えて、平良先生の分かりやすく面白い解説から、より深く姫路城を好きになりました!また、平良先生のお話は聞きたいです。

・前回登ったときには気づかなかったところや、石垣の知識など、細かいところまで様々なことを教えていただき、新たな視点を見つけることができました。美術館の像や、石垣は外からでも普段見ているものだったので、これからは教わったことを気にしながら見てみようと思います。

・石垣の作り方で時代が分かるのは興味深かったです。千姫の廊下や塀の復元に関して、資料などの根拠がないと造れないと聞き、やはり国宝、世界文化遺産であるからには厳しいんだなと思いました。意外にも、石棺などを転用して石垣に使用したり、見えるところは緻密に、見えないところは少し甘く造るなど、完璧ではないところがあると知って驚きました。それもまた魅力だなと思います。

・平良先生のお話のおかげで今まで気づかなかった姫路の魅力に気づくことができました。姫路城だけではなく、美術館や東高、正門前の通路まで様々な歴史や人々が関わって今の形になっているんだと思うと、とても感慨深いです。今回は以前登城したときは全く知らなかった石垣の名前や姫路城の「戦に向けて作られた」という考えも少し見直すことができました。

R7年度 第6回姫路城学の実施

8月19日の午後、第6回姫路城学を実施しました。

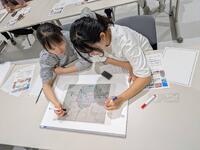

前回に引き続き、兵庫県立歴史博物館を訪問し、学芸員 竹内 信 様にワークショップをしていただきました。今回は、江戸時代の異なる時代に描かれた2つの姫路城の地図を用いて、地図から推察できるさまざまな情報を2人1組のペアで読み取っていきました。また、疑問点や地図の比較による気づきなどもコピーされた地図に書き込んでいき、全体で共有しました。竹内様の史料解説を聞いた後、歴博のバックヤードも見学させていただきました。生徒たちは普段は見ることができない貴重な史料や施設内部の様子に少し緊張しつつも胸が躍っていました。

次回は、10月22日(水) 10月考査最終日の午後、歴史研究家の平良 哲夫 様と一緒に姫路城を登ります。

【生徒の感想(一部抜粋)】

・教科書や資料集で見るような資料を直接、見ることができてうれしかったです。資料をじっくりみて、考えて、自分が知っている知識と結びつける楽しさを知りました。

・資料に書いてある日付が必ずしも当時の様子を表しているとは限らず、一筋縄ではいかないところが研究の面白いところだなと思いました。また、考えたことを共有すると、自分の考えなかったような視点で考察している人ばかりだったので、1人ではなく複数人で、多角的に物事をみていくことも大切だなと思いました。

・普段は見られない裏側も見せていただいて、全国の資料が集まっていたり研究室があったりと博物館らしい設備が多くありましたが、1番印象的だったのは2500kgも運べるエレベーターでした。

・5W1Hを用いて資料から物事を読み解くことは、それこそ私たちの探究活動の基礎基本になることだけれども、いざやってみると疑問ばかりが見つかって「読み解く」ことに目がいかないものだなあ、と思いました。今回の資料は、写しと原画という違いもあるけれど、お互いに線の細さや、精巧さが全く異なり、たった二世紀でここまで技術は進歩するのか、と感嘆しました。

R7年度 第5回姫路城学の実施

7月29日(火)の午後、兵庫県立歴史博物館にて第5回姫路城学を実施しました。

講師の学芸員 竹内信さんに現在開催中の特別展「描かれたお城と城下町」および常設展の解説をしていただきました。

姫路城に関する時代の異なる古地図や屏風絵を見て、それぞれの史料から読み取れる姫路城や城づくりのイメージに関してお話しいただきました。

この特別展を企画した竹内さんならではの専門的なお話を伺うことができ、生徒からは多くの質問が出ていました。その質問にも丁寧に答えていただきつつ新たな視点を提示してくださり、とても贅沢な時間を過ごしました。

次回は8月19日(火)の午後、今回に引き続き、歴史博物館にて学芸員の竹内信さんによるワークショップを予定しています。

【生徒の感想】

・私は特に、現存12天守の50分の1の模型の展示のところで見た、姫路城の大きさ、立派さにはとても目を惹かれました。徳川家光によって建設された「寛永度江戸城天守(3代目)」の方が姫路城より大きかったので、もし現存していれば…と思うと面白いです。姫路城が世界遺産であることが当たり前になりつつあるので、今こそ「姫路城の何がすごいのか」を考えなければいけないという言葉が印象に残りました。

・私は歴史博物館に訪れるのが初めてだったので、新鮮な気持ちで楽しむことが出来ました。姫路城展の中では、皆が、私では思いつかないような視点での質問をたくさんしていて、知見を深めることが出来ました。竹内さんの解説も詳しくて、まだまだ沢山の知らないことがあるのだなと感じました。50分の1のサイズの城の模型も、姫路城の大きさが他のお城に比べてすごく大きくて、他のお城についてあまり詳しくない私は、他のお城の構造に驚くと同時に、改めて姫路城のすごさを感じられました。

R7年度 第4回姫路城学の実施

7月9日(水)7月考査最終日の午後、第4回姫路城学を実施しました。

野里の町家芥田家を訪問し、NPO法人野里まちづくり協議会代表の瀬澤 義和さんと芥田家当主の芥田 博司さんにお話を伺いました。

瀬澤さんからは、姫路城の城下町を含めて評価されているものであり、野里の町はバッファゾーンの北端に位置し、角のように飛び出して設定されるほど築城当時から姫路城との関係性が深い重要な地域であることを教えいただきました。芥田さんは、歴史的史料から芥田家のルーツや鋳物師としての覇権争いなど、たくさんのエピソードを交えてお話してくださいました。

次回は7月29日(火)の午後、歴史博物館を訪ね、学芸員の竹内氏にお話しを伺う予定です。

【生徒の感想】

・私は今まで東高の場所を説明するとき、姫路城の「横」と言っていたのでこれからは「中」と言わないといけないなと思いました。芥田さんからは、野里の町や芥田家の歴史のマニアックなことまで教えていただきました。また、生で播磨鍋を見せていただき、とても貴重な体験になりました。

・城下町の歴史が自分の想像以上に長く、安土桃山からの伝統を守るためたくさんの人が尽力し、野里が好きだという強い思いを感じることができました。芥田さんのお話では、芥田家がとても大きな存在だったこと、また、姫路の町を支えてきた一つと知れて面白かったです。

・何で東高は綺麗にならないのかなと少し不満に思っていましたが、今回の話を聞いてこの東高をこのまま守っていかなければならないなと強い責任感を感じました。

R7年度 第3回姫路城学

6月20日(金)放課後、本校百周年記念館1階にて、第3回姫路城学を実施しました。

漆喰職人の 山脇組 山脇一夫様を講師として迎え、「世界遺産・国宝姫路城に使われている漆喰」についての講義をしていただきました。

姫路城の「漆喰」は何からできていて、その材料はどうやって手に入れるのかなど、姫路城の壁や瓦屋根を日常的に補修管理されている経験から、お話してくださいました。また、漆喰の材料や姫路城からはがされた漆喰壁を実際に触らせていただき、生徒たちは材質や重さ、厚みなど多くのことを感じていました。

近年は、漆喰の材料を入手するのが困難な状況であり、漆喰技術を後世に残していくことの大切さを生徒たちも感じたようです。

【生徒の感想(一部抜粋)】

・普段ならば触ることのできない切り取られた実物の漆喰壁に触れてみたとき、そして実は漆喰の壁がワンパターンではないことに気が付いたときには、おお、と思わず心躍りました。

・今回の講座を聞いて吸湿効果やCO2を吸収することが出来るなど、沢山の漆喰の良いところを知れました。壁の漆喰を見せていただいて、藁が入っている層があったりするのが分かり、昔の職人さんたちの試行錯誤の跡が見えました。

・漆喰に使われる銀杏草も産地によりあれほど色に違いが出ていることに疑問を持ちました。姫路城が修理を繰り返されることによって守られている、ということが興味深かったです。

・姫路城の漆喰は昔の職人さんが塗った方法のまま塗っていることを初めて知りました。実際の漆喰の層を見せていただき、私達が見ている漆喰はほんの一部分で、見えてない部分も昔のまま保存されていることを実感しました。

次回第4回「姫路城学」は、7月9日(水)に野里の町家を訪ね、野里まちづくりの会の方からお話を伺う予定です。

R7年度 第2回姫路城学

5月29日(木)放課後、城郭ライターの萩原さちこさんと2年次希望者8名で座談会を行いました。

姫路城がきれいに望める百周年記念館2階で椅子を円形に並べ、萩原さんに聞きたいことを各々質問していきました。

萩原さんは、最近現地調査した対馬の文化や大河ドラマでの城の描き方、西洋の城の特徴など城にまつわるお話をたくさん教えてくださいました。昨年の講演会と違い、生徒たちは目の前にいる萩原さんに質問をぶつけたり、自分の意見を言ったりできることがとてもうれしかったようです。

【生徒の感想】

・一年生のときのお話よりもよりマニアックなお城についてのお話が聞けて良かったです。まだ姫路城以外のお城に数えるほどしか行けていないので、また機会があったら今回聞いた新たな視点を加えながら観察をしようと思いました。

・萩原さんはお城について話すとき、とてもキラキラとした目で語っていて、萩原さんのお城に対する深い尊敬や興味、そして熱意が伝わってきました。

・石垣が滑らかな曲線を描いてる……美しい。で終わってしまう自分と違って、どうして日本の石垣だけが曲線を描いてそり立っているのか、というところまで知見を広げようとできる講師の方の姿勢を、私も吸収したいです。

・各地のお城だけでなく、その場所のマスコットにまで歴史などの影響が施されているということには驚きました。