学年・専門部

人と自然科「クラインガルテン」授業の様子

いよいよ梅雨入りです。農作物、特に水田や露地野菜にとっては、

大切な雨ですが、実習中に降りすぎるのも困ったものです。

6/4はブドウのジベレリン処理2回目に向けての説明です。1回目では「種無し」を

目的として行い、2回目では「肥大化」を目的に行います。

残念ながら時期が少し早く、授業内ではできず、

6/6の放課後に実施ました。

圃場では、つるなしインゲンの収穫開始です。

種まきから約40~50日で収穫することができます。

6/11はあいにくの雨で、雨合羽を着用しての

実習でしたが、多くのインゲンを収穫することができました。

いい笑顔です。いつも素敵な笑顔ありがとう。

ピーマンやナス、シシトウも大きくなってきています。

これからの収穫が楽しみですね。

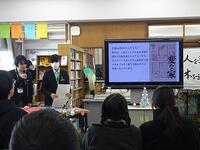

第2回ひとはく連携セミナー「未来に残したい農業や農村の魅力」

5月30日(金)人と自然科1年生学校設定科目『人と自然』の授業において、今年度第2回目となるひとはく連携セミナーが実施されました。

有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の研究員から自然や環境、動植物など専門的な講義を直接頂き、深く学んでいます。前回第1回目も『兵庫県のいろいろな生き物』をテーマに講義していただきました。

第2回目となる今回は『未来に残したい農業や農村の持つ魅力』をテーマに、衛藤彬史 研究員より講義をいただきました。

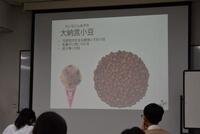

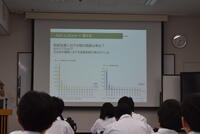

まずは、2013年にユネスコ世界無形文化遺産に登録された和食から見る、大豆生産の今について説明いただきました。日本人食文化を考えるうえで味噌や醤油などの使用される大豆は和食の要です。しかし、国内自給率は約20%で、ほとんどを安価に購入できるアメリカやカナダ、ブラジルから輸入しています。このまま大豆生産が衰退してしまえば、和食を支える大豆加工品の生産や加工・調理・盛り付けに関する文化も引き継げなくなる可能性が高くなります。

その他にも、ユネスコ世界無形文化遺産に登録されている日本の文化について学びました。2014年には「和紙」が登録されました。和紙の原料は、コウゾ・ミツマタ・ガンピなどが主に使用されています。その和紙の生産におけるコウゾの国産比率はおそらく5%以下といわれており、文化財の補修に使用する和紙も外国産が使われているのだそうです。(ちなみに絹の国産比率も0.2%以下という状況…。)

このように、日本の大切な文化を支えるための原料生産に関わる文化は絶滅寸前。衛藤先生から、「このままでいいのか?何ができるのか?自分たちで考えてみてください。」とお話がありました。正解がない問いについて考えることは難しいですが、しっかり考え抜いてほしいと思います。

そして多様な農村景観を守る取組みについても学びました。学校での授業でも学んでいますが、近年農業就業人口が減少し、農業は衰退しています。その結果美しい農村景観も失われつつあります。先生からは棚田や傾斜地農業、静岡県伊豆市の水わさび伝統栽培など全国のユニークな取組みを紹介いただきました。

また、先生から『農業はクリエイティブだ』という言葉をいただきました。丹波篠山市のある農家さんでは、ホウレンソウをあえてとう立ちさせ、柔らかい葉を摘んで1枚単位で販売するビジネスを展開されています。また、通常はかがんで収穫する必要がある大納言小豆の栽培中、つる化している個体があることに気付き、この個体を選抜しつる化させ支柱を使用して栽培を行ったそうです。その結果、お年寄りでもかがまずに収穫できるようになったそうです。農業が持つ多様な可能性を感じることができました。

最後に、全国の在来大豆や兵庫県の在来大豆、古代米を見せていただきました。初めて見る大豆ばかりで、大変興味深かったです。

衛藤先生、本当にありがとうございました。

第1回ひとはく連携セミナー「兵庫県のいろいろな生き物~タンポポ・ダンゴムシ・カタツムリなど~

今年も学校設定科目「人と自然」の授業で、ひとはく連携セミナーがスタートしました。有馬高校の人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の専門員から各分野のユニークかつ専門的な講義を直接受講することができます。有馬高校から徒歩で約25分。みんなで元気よく歩いていきます。

さて、第1回目のセミナーは「兵庫県のいろいろな生き物~タンポポ・ダンゴムシ・カタツムリなど~」をテーマに、毎年お世話になっている鈴木武研究員の講義を拝聴しました。

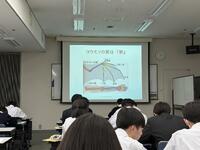

まず、身近な生き物について説明がありました。生き物には特徴から名前がついているものが多くあるようで、イモリは井戸や池を守る「井守」、ヤモリは家を守る「家守」、コウモリは河を守る「河守」という意味が込められているとのことでした。また、コウモリの翼の構造についても教えていただきました。コウモリの翼は、人間でいうと「腕」に当たります。コウモリが哺乳類であることを知っている生徒は多くいましたが、人間と同じように、5本の指があることを知り、驚いていました。

次に、鈴木先生が研究の第一人者であるタンポポについて説明していただきました。タンポポにはカンサイタンポポやセイヨウタンポポ、シロバナタンポポなど多様な種類があり、花弁の色はもちろん、特に外片(総苞外片)の細かな形の違いで見分けるのだそうです。総苞外片がぴったりとくっついているのが「カンサイタンポポ」、反り返っているのが「セイヨウタンポポ」です。ちなみに近年は、カンサイタンポポとセイヨウタンポポの雑種も増えているそうです。また、タンポポと見間違えやすいブタナとの見分け方についても教えていただきました。

最後に、鈴木先生のコレクションも実際に見せていただきました。ヘラクレスオオカブトや蛇のレプリカ、イモリやハツカネズミ・・・それぞれの生き物の触り方や特徴など実際に触れて学ぶことができました。

ネズミの標本を観察しながら、ネズミの分類についても教えていただきました。ネズミは「Mouse」ネズミ亜科、「Vole」ハタネズミ亜科に分類されます。違いとしては、耳が大きく尻尾が長いものが「Mouse」、耳が小さく尻尾が短いものが「Vole」に分類され、実際に「Mouse」を触らせていただきました。とっても可愛かったですね。

鈴木先生、本当にありがとうございました。

人と自然科 バナナの収獲&販売

有馬高校の大温室で栽培していたバナナの追熟も無事に成功し、販売を行いました。

販売は大きな房のままその場で切って渡すというワイルドなスタイルで行ったので

インパクト抜群の販売実習となりました。

収獲したバナナの1つは見やすい場所にテープで展示しておきました。

新しい取り組みとして多くの人から評価されることを期待しています。

演劇鑑賞「もしイタ」

5月29日(木)、本校体育館において、芸術鑑賞会を実施しました。(3年生は2~4時間目、1・2年生は5・6時間目)

関西芸術座MIRAI企画部の方による演劇「もしイタ~もし高校野球の女子マネージャーが青森の「イタコ」を呼んだら~」を鑑賞しました。

観客が演技者と同じ目線で見られる空間で、音響・照明・小道具は一切なし、という舞台で、俳優の皆さんの身体表現のみによる見事な演技に、生徒たちはすっかり作品の世界にひきこまれていました。

3年生は、劇の鑑賞のあと、劇団の方によるワークショップに参加しました。

声の出し方や立ち方、ウオーキングアップなどについて練習した後、班ごとに、そして最後は全員で声を出し合うという形で、一つの「作品」を作り出していきました。

3年生は、6月12日(木)・13日(金)の有高祭において、クラスで演劇に取り組みます。今日学んだことを舞台の上で活かしてもらいたいと思います。

俳優の皆さんは、身体をフルに活用して、様々な役を演じ分けていらっしゃいました。その表現の豊かさを、生徒たちも肌で感じることができたと思います。また、我々職員にとっても、大変勉強になりました。

関西芸術座MIRAI企画部の皆様に、心よりお礼申し上げます。

人と自然科 3年生 地域自然保護「有馬富士公園での里山管理体験」

有馬富士公園を含む北摂地域は古くから里山の利用が盛んでした。

現代では活発な利用はされていませんが、地域の資源として里山の利活用を目指しています。

しかし、何もせずに放置してしまうと生物多様性や資源としての活用ができなくなってしまいます。

適度に管理を行い、資源として活用できるように下草であるササの刈り取りや常緑樹の間伐などが必要です。

生徒たちもササや間伐作業を通して里山管理の難しさや意義を改めて感じることができました。

人と自然科1年 総合実習(野菜班)「ジャガイモの収穫」

5/28(水)、少し汗ばむ陽気のもと、1年生でジャガイモの収穫です。

今回、収穫する品種は「メークィン」と「キタアカリ」です。

まずは、株を抜き取り、ビニルマルチをはがしていきます。

次に、スコップを使い、イモを掘っていきます。

傷つけないように慎重に進めていきます。

3つのグループに分かれて実習を行いましたが、どのグループも協力して

行うことができました。

人と自然科「クラインガルテン」授業の様子②

5/21(水)、生徒は1学期中間考査だったため、受講生の方のみの授業でした。

サツマイモ(鳴門金時)の植え付け、ブドウ(ベリーA)の巻きひげ取りを行いました。

本日(5/28(水))は生徒も合流しての授業です。

まずは生徒によるトマトの結果習性についてです。実物の苗を使って

説明していきます。ちなみにトマトは第1花房の向きにより第2花房以降

の向きも一定となります。これを知っていると支柱立てなどに役立ちます。

それでは、圃場でトマトやナスの誘引、追肥を行っていきます。

現在のところ、受講生・生徒達の野菜は順調に生育しています。

来週は、ツルなしいんげんの収穫です。楽しみですね。

人と自然科 2年生 フローラルアート「生花を使ったコサージュ作り」

前回まではワイヤーのテクニックやテープの巻き方について何度も練習を繰り返していましたが、

いよいよ本物の草花(生花)を使ってコサージュを作ってみます。

校内で栽培しているガーベラなどを採取し、自分のセンスで組み立てていきます。

作業もてきぱきと進み、今までの練習の成果をいかんなく発揮してもらいました。

人と自然科 農業鑑定競技 校内予選

農業高校では農業の大会(農業クラブ連盟大会)が夏と秋に毎年行われます。

いくつかの競技がありますが、知識を問う競技である「農業鑑定競技」も目玉種目のひとつです。

人と自然科の生徒たちはその大会に向けて校内予選を行いました。

安定の3年生を押しのけ、1年生や2年生もチャンスをつかもうと一生懸命です。

はたして7月の県大会に進むのは一体誰になるのでしょうか。

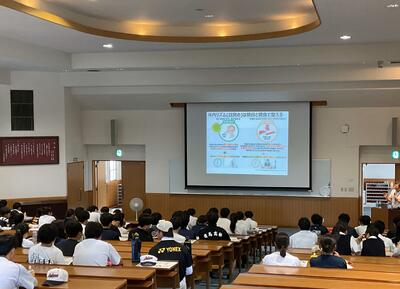

【保健通級部】保健安全講話‐熱中症対策・スポーツ栄養について‐

保健安全講話『熱中症対策・スポーツ栄養について』

令和7年5月22日(木)13:30~14:30 に実施しました。

この日は中間試験の最終日。大会を控えている部動動もありました。

講演会は、試験中に乱れた生活リズムを正し、大会でベストパフォーマンスを

発揮するために必要なことが盛り込まれていました。

メモを取りながら聴く姿、質問をして疑問を解決する姿も見られました。

この学びを大切にし、そして自分のことも大切にできるようにしてください。

そして一緒に活動する仲間の変化にも気づけるようになっていって欲しいと思います。

人と自然科 野菜班「初夏の収穫」

5月も下旬、一足早く初夏のような気温です。

1年生の『総合実習』で「ニンニク」、3年生で「タマネギ」の収穫を行いました。

まずは1年生、秋に植えたニンニクを収穫します。収穫するコツは、葉を持ち真っすぐ上に

引き抜くことです。

抜いたあとは、根を切り、しばらくの間、乾燥処理を行います。

1年生も入学して1ケ月が過ぎ、農場での実習もスムーズに行えるように

なりました。

次いで、3年生です。

ニンニクと同じく、真っ直ぐに引き抜き、根を切り調整します。

この後、ヒモをつけて、吊って乾燥させていきます。

後作(サツマイモ)の都合で収穫が早くなってしまい、玉が小さかったのは

残念でした。

これから夏野菜の管理が本格的に始まります。実習の様子はこれからも

お伝えしていきます。

人と自然科 2年生 草花「世界にひとつ!新しいパンジーの開発を目指して」

草花の授業では草花の品種改良について学んでいます。

学校で栽培しているパンジーやビオラと、

学校周辺で見ることのできるスミレとの交雑が可能かを調べるため、

交雑育種を行いました。

地域自生のスミレから花粉を採取し、校内で栽培しているパンジーやビオラに受粉を行いました。

はたして有馬高校オリジナルのビオラが生まれるのでしょうか。

楽しみに様子を観察したいと思います。

春季オープン・ハイスクール

5月10日(土)、春季オープン・ハイスクールを開催しました。

およそ500人の中学生、そして保護者の方に来校していただきました。

まず、人と自然科の紹介が行われました。人と自然科では、「農業を学ぶ」と同時に「農業で学ぶ」を教育の根幹としています。日々の実習や「課題研究」、農業祭などの行事への取り組みを通して、社会人として求められる「主体性」「行動力」「チームワーク」などを身につけます。そして「課題研究」での成果を活かした進学も含め、学年、進路指導部、そして農業部が一体となって、生徒の進路実現をバックアップしていきます。説明会では、在校生も登壇し、授業や農業クラブの活動について紹介しました。

次に、総合学科の紹介が行われました。総合学科では、国公立・難関私立大学への進学を目指す「アドバンストクラス」、そして興味・関心や進路に応じて、様々な学びを実現できる六つの系列「グローバル系列」「ビジネス系列」「看護・医療・福祉系列」「保育・栄養系列」「健康スポーツ系列」「芸術系列」があります。また、社会との関わりの中で自分の生き方を考える「産業社会と人間」、それをふまえた学校設定科目「ARIMA探究」が設けられています。説明会では、それぞれのクラス・系列・授業を代表して在校生が順番に登壇し、自らの学びについて熱く語りました。

本日は4時間目が公開授業となりました。説明会終了後、中学生が思い思いに授業を見学に来てくれました。

興味・関心を呼び起こす授業があったら幸いであると、職員の一人として切に願っております。

ご多用の中、本校まで足をお運びくださいました皆様に、心よりお礼申し上げます。

また、本日はお越しになれなかった方も、次回 7月29日(火)に開催されます夏のオープン・ハイスクールには、ぜひご参加くださいますよう、お願い申し上げます。

人と自然科 農業クラブ 「兵庫県農業クラブ理事会」in山崎高校

今年度の農業クラブで行われる行事などの確認や相談を

兵庫県11校の農業高校の生徒の代表が集まって話し合いを行いました。

会議の後は交流会が行われ、ピザ窯を使った調理体験も行われました。

できあがったピザをみんなで楽しみながら他校の生徒とも親交を深めることができました。

農業クラブの活動が活性化するよう協力してがんばります。

人と自然科「クラインガルテン」~開講式、第1回講座

人と自然科では、生徒と応募された一般の方がともに学ぶ講座

「チャレンジ教室」を実施しています。

3年生の学校設定科目『クラインガルテン』もその1つです。

本年度は生徒14名と一般受講生7名、合計21名が参加しています。

第1回目の講座を5月7日(水)に実施しました。

まずは、開講式です。校長先生のあいさつの後、

『ヘルツリッヒヴィルコムン(ようこそ)、これから一緒に体験できることを

嬉しく思います』とドイツ語を交えての生徒あいさつ、それぞれの自己紹介を

行いました。

開講式の後、さっそく圃場に出て授業のスタートです。

授業最初の説明も生徒が行います。今回は苗の植え付けがテーマです。

最初は、果実の重さで株が倒れないように支柱をします。

次いで、植え付ける苗の配置を行います。1学期はトマト、ナス、ピーマン、シシトウ

クウシンサイ、つるなしインゲン、エダマメをそれぞれの担当区域で栽培します。

配置が決まれば植え付けです。植穴の深さは浅すぎず、深すぎずがポイントです。

また、植え付け当初は水切れをおこさないようにウォータースペースをつくるのも

ポイントの1つです。

最後にたっぷりと水やりをして完成です。

一般受講生の皆さん、11月までの授業よろしくお願いします。

生徒の皆さん、今までの農業学習の成果が発揮できるようにしましょう。

人自然科 野菜班の実習風景~苗の定植

3年野菜班では4月の耕うん、元肥散布、整地を経ていよいよ

苗の植え付けです。

2~3人で5グループを作り栽培をします。今年、栽培する野菜は

「トマト」・「ナス」・「キュウリ」・「ピーマン&シシトウ」・

「オクラ&ズッキーニ」です。

それぞれの野菜の特性に合った支柱やネットも自分たちで考えて組み立てて

いきます。どうすれば、ネットがピーンと張れるか、支柱がずれないように

結ぶか苦戦しながらやっていきます。

次に植え付けです。今までの「総合実習」や授業で習ったことを思い出して

植えていきます。

これは日頃の実習の成果です。スムーズに終えることができました。

ここの圃場では、自分たちで計画して管理・収穫・調整・販売まで一連のことを

自分たちで考えて栽培していきます。メンバーで協力して良い野菜づくりをしていきましょう!

人と自然科 2年生 フローラルアート「目指せ!テーピングマスター」

フラワーアレンジは細い針金を使う「ワイヤリング」と専用のテープを使って固定する「テーピング」の2種類の技術を基本とします。

この2つの技術をマスターするために、2回にわたって練習を行いました。

テープがうまく巻けなかったり、抜けてしまうアクシデントもありましたが、何とか練習の甲斐もあってテーピングもワイヤリングもマスターすることができました。

次のステップが楽しみです。

人と自然科 1年生 農業と環境「圃場の準備・観察」

4月21日に播種(種まき)を行ったスイートコーンも発芽してきました。

実際にまいた種の数と発芽した数を数えて発芽率の計算も行いました。

80%を超える安定した発芽率は確保できたでしょうか?

80%を下回っていた場合は何が原因かを考察してみるのも農業の学びのひとつとしてしっかり考えました。

圃場では耕運機である程度の畝(作物を植える土の盛り上がった所)はできているのですが、表面や谷の部分は鍬を使って整地しなければなりません。

使い慣れない谷あげ鍬(ぐわ)を使って畝たてを頑張りました。

いよいよ次回はスイートコーンを植え付けに進んでいきます。

めきめき成長する生徒もスイートコーンも楽しみな夏になりそうです。

人と自然科 3年生 地域自然保護「ありまふじ公開セミナー」

公開セミナー1回目は有馬富士公園の中の自然や様々な植物について学ぶガイダンスでした。

まず、会議室でマムシなど園内の危険な生物についての説明を受けてから園内の説明に移りました。

園内では有馬富士の景色や、この時期しか見られない植物や生物、園内に設置されたアトラクションなどについて体験的に学ぶことができました。

「エゴノキ」の果実を使った簡単な実験では生徒たちも新鮮な驚きを見せてくれました。

園内散策の後は、ワークショップとして簡単な木工を行いました。

あっという間の2時間でしたが、地域の自然にどっぷりひたる貴重な時間となりました。

人と自然科 2・3年生 「春の農業祭」

春休みの間から着々と準備を進めていた春の農業祭が実施されました。

生徒たちも早々と登校して準備を進めてくれていました。

開会式では有馬高校のオリジナルの法被(はっぴ)を着た校長先生による挨拶、農業クラブ会長による挨拶がありました。

その後、各グループに分かれ、販売実習がスタートしました。

例年通り、多くの地域の方々が来校してくださり、大盛況となりました。

生徒たちも地域の方に商品の説明などを行い、コミュニケーションの力もめきめき向上している様子がみられました。

たくさんの方々と触れ合うことができた充実した1日となりました。

次回は「秋の農業祭」が11月8日(土)に実施されます。

今回よりグレードアップした生徒が農業祭で見られることを期待しています。

80回生オリエンテーション合宿3日目後半

1~3組はアドベンチャーラリーのあと時間に余裕があったため、近くの海へ!

カッター研修が中止になるぐらいの強風が吹き荒れる中でしたが、新しくできた友達と、合宿の最後の楽しい時間を過ごしました。

そして昼食後は全員集まって退所式・解団式を行いました。お世話になった施設の方にお礼の意味を込めてもう一度学年全員で校歌を歌いました。

そして最後は生徒代表から。いろんな人に対して感謝の気持ちを持ちましょう、という内容の素晴らしいスピーチでした。

14時30分ごろ、宿舎を出発、途中休憩の後に16時40分ごろ学校到着してそのまま解散となりました。

3日間の疲れもたまっていることでしょう。

明日は代休なのでしっかり休んで、また木曜日から元気に登校してくれることを楽しみにしています。

(木曜日は時間割通りの7時間授業です。)

施設の方も最後におっしゃっていましたが、これからの学校生活が大切です。

失敗もたくさんしながら、いい思い出をたくさん作って成長していきましょう!!

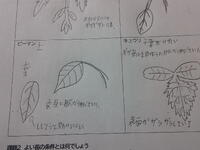

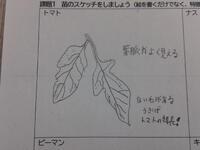

人と自然科 2年「野菜」の授業風景

人と自然科は、農場で実習だけをしているわけではありません。

教室で野菜の特性や栽培環境などについても学びます。

今日は、野菜苗のスケッチをして良い苗の条件について学習をしました。

スケッチする苗は春休みの実習で鉢上げしたものです。

ただ、絵を描くだけでなく、葉の形や色、特徴などもメモしていきます。

この特徴が野菜の分類でも役立ちます。

それぞれの野菜苗の特徴は解りましたか?

いよいよ、今週の19日(土)は春の農業祭です。皆様の来場をお待ちしています。

80回生オリエンテーション合宿3日目

いよいよ迎えた最終日。

今日は朝から天候に恵まれません。

昨日は外でできた朝のつどいも、今日は体育館での開催です。

同じ宿舎に寝泊まりする南あわじ市役所の方々とともにラジオ体操などを行いました。

その後、1〜3組はカッター研修の予定でしたが、残念ながら強風により中止となり、代わりにアドベンチャーラリーと呼ばれる3つの室内レクリエーションを体育館で行いました。

①ブラインドスクエア

目隠しをした状態で10人1組の班でひもを1本持ち、指定された形を作っていきます。

②キーパンチ

1-30の数字がランダムに置かれており、それを班員で順番に踏んでいくゲームです。

③パイプライン

水道管を半分に切ったパイプの上をゴムボールやビー玉を転がしていきます。

どのゲームもシンプルなゲームですが、意外と考えなければならないことが多く、また仲間とのコミュニケーションが必須でした。

クラスでのチームワークをこれから築きあげていきたいですね!

一方、4~6組は予定どおり飯盒炊飯を実施できました。

今最後の昼食を食べ、2時過ぎには宿舎を発つ予定です!

80回生オリエンテーション合宿2日目後半

飯盒炊飯とカッター研修を終えたあとは、集団行動練習とブレインストーミングを行いました。こちらは集団行動の様子です。体育の授業でもこれからまたやっていくのでしっかり覚えましょう。

そしてこちらはブレインストーミングの様子です。

クラスで8班に分かれて「どのような高校生活を送りたいか」というテーマについて話し合い、ポスターにまとめました。

そして夕食後は校歌コンクール。

各クラス練習の成果を存分に発揮して合唱を披露しました。特に、校歌の歌詞の内容が伝わるように工夫して歌いました。

また、隊形や歌い方をこだわったりするクラスもあり、クラスの色が徐々に出てきた感じです!

結果、優勝は5組!!

準優勝は4組でした。

結果ももちろん大切ですが、練習を通じてクラスメイトと仲を深めるきっかけになったようです。また、伝統ある有馬高校の校歌を引き継ぐことができました。

最終日に向けての室長会議の様子です。

80回生オリエンテーション合宿2日目前半

オリエンテーション合宿2日目の前半の様子をお伝えします!

昨日の悪天候とはうってかわって快晴の朝でした。本来なら6:45に朝のつどいが始まる予定でしたが、15分前の6:30には全員が集合を完了していたのでつどいを予定よりも早く始めることができました。時間に関して非常に高い意識で行動できている80回生です!

その後は朝ごはんを食べ、今日はクラスごとに分かれて行動です。

1-3組は飯盒炊爨でカレー作り!

火を起こしたりカレーの具材を切ったりと、班員で協力しながら取り組みました。

水を入れすぎてスープカレーのようになった班や、ご飯が硬かった班など失敗もありましたが、それも楽しんでいる様子でした!

4-6組はカッター訓練です。

ボートに乗って仲間と協力して声をかけ合いながらオールを漕いでいきます。

海は少し風が強かったてすが、頑張って漕ぎました!

80回生オリエンテーション合宿1日目後半

宿舎に到着後は待ちに待った晩御飯!

バイキング形式で自分の好きなものを取って食べます。

今日のメニューはハヤシライスやフライドチキン、ポテト、サラダ、野菜とチキンのトマト煮込み、などでした。おいしそうに食べる生徒たちの様子です

食事後は入浴、そして明日の校歌コンクールに向けて各クラスで練習です。

入学後まだわずか一週間とは思えないほどしっかり歌詞を覚えて、歌う姿はさすがでした。

明日の本番が楽しみですね!

なお、22:30の消灯時間よりも早くに寝ている班もありました。疲れもあるでしょうし、今夜はよく眠れそうです。

80回生オリエンテーション合宿1日目

1日目午前中は自転車講習会です。

あいにくの曇天ですが、講義と実習にしっかりと取り組んでいます。

人と自然科 2年生 ナチュラルキープ「無煙炭化器を使った間伐材の利用に向けて」

有馬高校には敷地内に敷地内に竹林があります。管理を怠ると一気に成長して「放置竹林」になってしまいます。この日は事前に伐採しておいた竹を無煙炭化器に入れて燃やし、竹炭の制作を行いました。

完成した竹炭は土壌改良剤などに使用し、持続可能な地域資源の活用を目指した農業の実現を目指して利用していきます。

人と自然科 2年生 フローラルアート「ガイダンス」

人と自然科では専門の授業の一環としてフラワーアレンジについて学ぶ授業「フローラルアート」という科目があります。

2年生第一回目の授業は花と人とのかかわりや、実習を行うにあたっての注意点など基礎的な内容について学びました。

今後、実習を重ねてアレンジメントの技術を獲得し素敵なアレンジメントで誰かをハッピーにできる日を楽しみにしています。

人と自然科 野菜班 実習の風景

新学期も始まり、本日より「総合実習A」の授業も開始です。

13人の野菜班生徒も春休みの実習を経て一回り成長しました。

本日はそれぞれが担当する露地の畑の準備です。

まず、石灰の散布です。土の酸度を中和するために栽培前には欠かせない実習です。

粒子が細かく、拡散しやすいので風向きなどを注意してかつ均一になるように散布します。

次に散布した畝上を撹拌するために小型管理機を使用します。春休みの実習でも1度しましたが、

長い距離をまっすぐに進めていくのは難しいものです。

苦戦した生徒もいましたが・・・何事も経験ですね。

この後、5月の苗の植え付けまで基肥散布や整地などすることはたくさんあります。

これからの実習もしっかりやっていきましょうね。

対面式・離任式

4月9日(水)、1年生と2・3年生の対面式が行われました。

右側が1年生、左側が2・3年生です。

1年生が、1年後に笑顔で後輩を迎えられるよう、充実した学校生活を送るために、職員一同努めてまいります。

この後、クラスごとに校舎を見てまわりました。入学者説明会の際も保護者の皆様は驚かれたと思いますが、本校には複数の棟があり、教室の数も多いです。少しずつ慣れていってくれればと思います。

午後には離任式が行われました。退職・転勤した職員のうち、4名が出席しました。

生徒に向けての挨拶には、有高生への愛があふれており、涙ぐむ生徒もいました。

最後には花束が贈呈され、大きな拍手と笑顔に包まれつつ、終了しました。

本校在任中は、大変お世話になりました。離任者に代わり、この場を借りて御礼申し上げます。

始業式・入学式

4月8日(火)より、新学期がスタートしました。

始業式に先立ち、着任式を行い、新しく本校に赴任した職員の紹介が行われました。

始業式では、学校長より「今から1年後、2年後、自分はどこに立っているか、何をしているかをよく考えながら、新たな気持で新学期をスタートしてもらいたい」という式辞がありました。2年生・3年生としての自覚をもち、自己の進路についても意識しながら、明日からの学校生活に臨んでもらいたいと思います。

その後、学年団の発表が行われました。生徒たちの熱い視線の中、担任たちも緊張の面持ちで紹介されていました。

午後には、入学式が行われました。本校80回生となる新入生が、新しいクラスメートとともに式に臨みました。

学校長からは「地域から愛され、地域を活性化させていく有馬高校を、今日から先輩とともに作り上げていってほしい」という式辞がありました。

式の後、吹奏楽部による祝賀演奏があり、第1学年団の紹介がありました。

新入生にとっては、しばらくの間は未知のことばかりで、慌ただしい日々が続くと思います。

しかし、学年団をはじめ教職員一同、全力でサポートしていきます。保護者の皆様にはいろいろとお世話になりますが、よろしくお願いいたします。

人と自然科 春休みの実習②(野菜班)

今年の春は初夏のような温度になったり冬に逆戻りの温度になったり何だか変な天候です。

そんななか、春の農業祭に向けて野菜苗の鉢上げも順調に進んでいます。本日はキュウリの鉢上げです。

キュウリやカボチャなどのウリ科は子葉が大きいのが特徴です。

3年生はこの春休みで鉢上げの技術力がずいぶん向上しました。

2年生も注意事項を守り丁寧に鉢上げを行ないます。

2時間かけて完成です。

鉢上げ後は、2年生はニンニクの除草、3年生はタマネギの追肥を行います。

春休みも間もなく終わりますが、皆さんしっかりと実習に取り組むことが

できましたね。新学期からの実習も多くのことを学ぶ場にしていきましょう。

人と自然科 入学式に向けて黒板アート

いよいよ入学式が近づいてきました。入学式に向けて農業クラブのメンバーによる黒板アートの制作が行われました。

今年の黒板アートは去年と異なり、大阪万博のキャラクターと人と自然科の「ひとしくん」と「ひとみちゃん」が仲良く手をつないでいる2025年を象徴するデザインになっています。

新入生にとって心に残る入学式になると思います。

入学式が楽しみです。

新入生登校日

4月3日(木)、新入生が登校し、新しいホームルームでの諸連絡のあと、入学式の予行が行われました。

皆、緊張した面持ちで臨んでいました。

予行のあと、生徒会の主催で部活動紹介が行われ、運動部・文化部 それぞれ趣向を凝らしてアピールをしました。

部によっては、少ない人数で懸命に取り組んでいるところもあり、一人でも多く入部してもらえるよう、2・3年生は熱心に新入生に呼びかけていました。

新入生の皆さんには、勉学に励むとともに、ぜひ自分に合った部活動を選んで、青春の貴重な1ページを作っていってもらえればと思います。

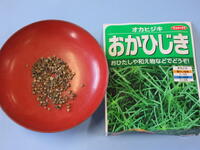

人と自然科 課題研究 野菜班の活動

人と自然科では、3年生になると「草花」・「果樹と緑」・「野菜」の3類型に分かれて授業を行います。その中で、

農業に関する諸課題や進路に応じた諸課題を自ら見いだし、これまでに学んだ農業に関する各科目を基に課題解決に

向けて自発的に取り組む『課題研究』という科目があります。

そのなかで「野菜班」の本年度の取り組みを紹介します。

13人の専攻生徒が6班に分かれて2月から計画を立て、春休みになり、本格的にスタートです。

まずは、海藻に似た風味や形と言われている野菜「オカヒジキ」と「オカノリ」の栽培実験です。

どんな風に大きくなり、どのような調理方法があるか調べていきます。

次の加工用トマトの栽培実験です。加工用トマトはそのほとんどが輸入に頼っており、近年はその価格も

上がり、品薄状態となっています。

普段、食べているトマトとの違いは何か?楽しみですね。

最後に廃棄野菜をもとにしたクレヨンづくりです。どのような野菜が綺麗に発色するかよくわからないので・・・

色が出やすそうな野菜でナスとビーツ、トウモロコシを栽培します。野菜クレヨンの普及が最終目標とのこと。

色々な可能性がありそうですね。

この3班の研究経過や残り3班の研究については今後、紹介します。

人と自然科 演習林実習に行ってきました

令和6年度もいよいよ終わろうとしています。人と自然科では、春休み中も当番で実習の授業(総合実習B)があり、春の農業祭に向け準備を進めています。生徒は元気に登校し、楽しそうに頑張っています。

昨年度の春の農業祭に関する記事はこちら(ちなみに令和7年度の春の農業祭は4月19日(土)を予定しています。)

さて、そのような春休みの当番実習の一環として、3月31日(月)果樹と緑班の3年生が12名が演習林実習を行いました。有馬高校人と自然科は三輪と藍本の2カ所に演習林を所有しており、果樹と緑班の生徒が林道整備を行っています。また、課題研究などで使用する緑化材料などを採集し活用したりしています。(人と自然科になる以前は林業を学んでいたようで、木の枝内実習や間伐、伐採など、木材生産も行っていたようです。)

朝8:20頃、最寄りの藍本駅に生徒が集まってきました。

現地に到着し、引率の先生から本日の実習について説明です。今回の最大の目標は「怪我をせず、無事に下山すること」です。実習用手袋を必ず着用すること。お互いに声掛けをすること、特に斜面を伸るときには落石などで下の生徒に大声で知らせること・・・など安全に関する注意を中心に確認し、生徒はしっかりメモをとっていました。

そしていよいよ入山です。小川を渡ったところから有馬高校が管理している演習林です。

演習林の中に入ると、林道が整えられています。実習では、林道にある倒木や枯れて落下した枝を除去する作業を行いました。そして林道に芽を出していた実生の苗を剪定はさみで切っていきます。このまま放置しておくと林道で大木に成長してしまうので、小さいうちからしっかり取り除いておきます。

道中、風で折れた丸太などが林道をふさいでおり、協力して林道の外に運び出していきます。

そしていよいよ尾根に向かって登山です。演習林実習一番の難関、急な坂を登ります。

落石に注意しながら声を掛け合い登っていきます。

無事に尾根に到着。一休みです。

再び整備しながら上を目指します。

林道にはみ出していた樹をチェンソーやのこで切断し、運び出します。

3時間近く行った演習林実習も無事終了。山歩きにも皆慣れてきたのか、下山はスムーズです。

そして麓で、課題研究や実習で活用できそうな植物を観察しました。

充実した演習林実習でしたね。皆さんお疲れ様でした。

今回実習を頑張った2年生もいよいよ明日から3年生。最上級学年ですね。人と自然科のリーダーとして下級生の手本となるように頑張ってください。応援しています。

人と自然科 春季休業中にフォークリフト技能講習第2弾を実施しました

修了式も終わり、春季休業に入りました。

令和6年度もあっという間に終わろうとしています。春季休業中にも人と自然科の生徒は、春の農業祭に向け、当番で「総合実習」Bの実習(別名農場当番)を頑張っています。

そのような中、3月22日(土)から5日間、希望した人と自然科の生徒18名を対象に、フォークリフト技能講習を実施しました。人と自然科では夏季休業中に建機系の資格取得を行っており、この夏もガス溶接・チェンソーの資格取得講習を実施しました。

そして今回実施したフォークリフト技能講習も夏季休業中に実施したのですが、希望者が多く、想定人数を定超えたため、夏は3年生優先で実施。受講できなかった1年生と2年生の生徒を対象に今回第2弾の講習日を設定しました。5日間という長い時間をかけて取得するフォークリフト技能講習の資格は、日本で一番大きなフォークリフトも含め、1t以上の大型フォークリフトも運転できる価値ある資格です。

まずは22日(土)・23日(日)の2日間、有馬高校にキャタピラー講習所兵庫教育センターの講師の方に来校いただき、学科講習が行われました。技能講習のため、座学を受けた後に実施する学科試験が不合格の場合、別途補習&追試を受け、そこで合格しないと実技講習に進めないというルールが法令で定められています。

スライドを用いてフォークリフトの種類、走行に関する装置や構造及び取り扱いの方法に関する知識、荷役に関する装置の構造・機能・取り扱いに関する知識、運転に必要な力学の知識、フォークリフトの点検・整備、安全運転の心得、災害事例、関係法令などについて講義を受けました。

受講した生徒も筆記テスト合格に向け、講師の先生の話を聞きながら、特に重要なところについて教本にマーカーで線を引きながら、休憩時間もわからないところを講師の先生に質問したり、みんなで復習し合うなど、必死に学んでいました。

そしていよいよ学科試験。採点の結果全員合格、無事実技試験に進めるとの報告を受けました。よかったです。

1日休養を挟み、3日目の25日(火)からは小野市にあるキャタピラー教習センターに移動し、実技講習スタートです。再度安全についての注意を受けた後、講習会場に向かいます。

ゼッケンを受け取り、ヘルメットを手に、2班に分かれ早速講習スタートです。

座学で学んだフォークリフトの機体各部の名称やエンジンの構造を復習し、安全確認の方法、エンジンのかけ方、ハンドルの回し方、アクセル・ブレーキの踏み方など基本的な走行操作について実技を通して学びます。

フォークリフトは狭い倉庫内での作業を可能にするため、普通車と異なり後輪が左右に動き、小回りが利く仕組みになっており、少しハンドルを回しただけで車体が回転します。車の運転をしたことがない高校生にとって最初は感覚をつかむのが難しかったようですが、何回も何回も運転を繰り返すことで体に覚えさせ、慣らしていきます。

2日目からは、荷役作業をしながらの運転です。 フォークを操作しパレットに載った荷物を運搬します。フォークを操作するレバーは、上昇・下降を操作する『リフトレバー』と前傾・後傾を操作する『チルトレバー』の2本を操作します。特にリフトが地面と水平になっているのかの判断は難しく、経験が重要です。

さらにコース上には直角に曲がる場所が多く、常に左右の間隔を気にする必要があります。また、バックをするとき一瞬ハンドルをどちらに回すのかがわからなくなるという生徒も。高校の農業機械、トラクタの運転で学んだとおり『行きたい方向に回す』ですね。気が付いたら夕日をバックに練習する姿が・・・2日目の実技も無事終了です。

そして最終日。実技試験にむけ、一連の作業、走行を繰り返し練習します。そして他の人の運転もしっかり見ながら、お互いにアドバイスを送りながら、自分が運転していることをイメージしながら講習を受けています。いつの間にか18人に一体感が生まれていましたね。

いよいよ実技試験。不合格の場合は別途補講&再試験があるため緊張します。指さし安全確認からスタート。引率した先生はもちろん、5日間一緒に練習をやり抜いたメンバーも、全員合格を祈りながら見守ります。

結果は全員合格。本当に良かったです。自然と拍手が沸き起こりましたね。受講した生徒に聞くと、最初は大変だったけど、だんだんフォークリフトを運転することが楽しくなってきたとのこと。春休み5日間をかけた資格講習は充実した時間だったようです。最後にセンター長から『この資格は本当に価値あるライセンスです。実際に会社で使うときには、先輩方にもう一度教えてもらって、安全第一でフォークリフトを運転してください。これからも高校での勉強頑張ってください』という言葉をいただきました。

学校の普段の実習でも、今回学んだ安全第一で頑張りましょうね。5日間お疲れ様でした。

人と自然科 春休みの実習(野菜班)

春休みになりましたが、人と自然科では春休みの「総合実習」(農場当番)がスタートしています。

本日は20℃を超えて、体を動かすと少し暑いぐらいです。

秋に植えたタマネギも少しずつですが大きくなってきています。それに合わせて雑草も伸びてきました。

この時期に、タマネギと雑草が養水分を競合しないように草抜きをすることがタマネギの肥大につながります。

新2年生3人で草抜きの開始です。

タマネギを抜き取らないように注意して進めていきます。

約1時間かけて、約15mの畝の草抜きが終了しました。

さすが、新2年生。1年間しっかりと実習を行った成果ですね。

春休みの実習、これからも頑張っていきましょう。

令和6年度 教科「福祉」の学び

有馬高校には福祉の授業が、2年生からの選択科目であります。その授業での学びの様子を紹介したいと思います。

【2年生 社会福祉基礎】

はじめて学ぶ福祉の授業です。「福祉ってなに?」「福祉で何を勉強したい?」そんな問いから授業が始まります。そして、グループで話し合ったり、実技を通して考えたりします。

例えば、学校が避難所になったら、どこをどのように使うかを画用紙にまとめて発表しました。避難してくる人には高齢者、障害のある人、子ども、妊産婦、外国人などがいることに気づき、それぞれの立場になって考えることができていました。そして自分も避難する。そのときに困ることもある。自分にできないことを誰かがしてくれるから生活が成り立っている。福祉が他人事ではなく、自分事として考えられるようにしています。

【3年生 生活支援技術】

実技を学ぶ科目です。シーツやベッド、車いすなど病院や施設で見かけるものを使って、介護技術を中心に学習しています。また人をどうすれば安全で安楽に起こしたり、移動させたりできるのかを考え実践していきます。

また5月頃のブログを見てください。外にも出ていきます。外出支援の方法も考えています。道路状況を確認しながら、車いすで学校から三田駅まで行ってみました。バリアフリー状況を確認したり、災害時に道路はどうなるかを考えながら行ってきました。次はどこへ行こうかな。

【3年生 コミュニケーション技術】

コミュニケーションとは何なのか。困っている人の話をどのように聴き、どのように支援していけばよいのか。そのたには何が必要なのか。いろんな人を想定したコミュニケーション方法を考えます。

例えば、普段の生活のなかで利用している学校の食堂。視覚障害のある人とのコミュニケーションの授業で、その利用方法ついて考えました。お金の管理、食券の購入から受け渡し、移動支援。どのようにしたら良いか、どんなことに困るのか、できることは何かなどを考えてからペアで行いました。

【3年生 こころとからだの理解】

「からだのしくみ」「こころのしくみ」について学習します。「こころ」と「からだ」の両面から、その人の状態を見て、どのように支援するのが良いのかを考えていきます。また授業内容には医学的な内容も含まれています。

みなさんは、ふだんどのように食事をしていますか。咀嚼(そしゃく)や嚥下(えんげ)のしくみについて理解します。障害のある人の食事を考える。寒い冬の鍋料理、しゃぶしゃぶを視覚障害のある人と楽しむためには、どうすれば良いかを実践しながら考えました。

2年生も3年生も、福祉を学びながらそこに防災の視点も入れて考えられるようになりました。ライフラインが制限された中で、災害時のストレスを軽減するために、「温かい食事」をどのように確保するか、児童福祉のなかで遊びの大切さを学び、災害時に“遊ぼう作ろう食べよう”ということを考えポリ袋調理に辿りつきました。

カリキュラムを改善していくなかで、令和7年度も福祉の学びを深めていきたいと思います。福祉の学びを発信できたらなと思います。

福祉の学びを、将来の夢にプラスしてみましょう。新たな可能性が開けると思います。さらに防災をプラスともっと広がると思いませんか。

令和6年度修了式及び表彰伝達

令和7年3月21日(金) 修了式を行いました。

本日でそれぞれの学年の学びが修了となりました。

【校長講話】

今日は1年間のまとめの会として考え、クラスで受け取る通知表をよく見て、授業の取り組みや提出物などについても振り返ってもらいたい。

卒業証書の重み約13g。しかしこの1枚にはたくさんの学びや思い、出来事が3年間分詰まっている。1年後、2年後の卒業を思い描き、しっかりと行動して欲しい。

3年生に渡した卒業証書を見せていただきました。

この1枚にのなかに3年間の有馬高校での歴史が詰まっているのですね。卒業するときに見える景色はどんなものなのでしょうか。

【生徒指導部長講話】

学校生活のルールについての確認がありました。ルールのない世界はなく、皆が気持ちよく生活しやすくするためにルールはあります。なぜそのルールがあり、守らないといけないのかを考え行動できる有高生であってほしい。そして気持ちの良い挨拶を毎朝してくれている。これは今後も続け、誰にでもどんな場面でも挨拶ができる人になって欲しい。

そして命を大切に。

挨拶は大切だと思います。そこからコミュニケーションも生まれます。そして笑顔で挨拶することも。元気、笑顔、挨拶。

学校には皆で使うものがたくさんあります。みんなが気持よく使えるように、安全に使えるようにしていきましょう。そんなお話もありました。

【表彰伝達】

記録や成績を残した生徒の表彰がありました。今年度の表彰はこれが最後です。また次年度も多くの表彰状や盾、メダルやベルト等を披露できることを楽しみにしています。

合格発表

朝は雪が舞っていた3月19日(水)。

晴れ間が見えた午前10時に本校体育館前で先に行われた学力検査の合格発表が行われました。

発表までに集まった受検者の皆さんから、目隠しを外した瞬間、歓声が上がっていました。

有馬高校の80回生としてご入学される240名の皆さん、教職員一同、在校生と共にお待ちしております。

有高での高校生活を楽しみ、皆さんの夢を追いかけてください。

共に学び、成長していきましょう!

校舎内の桜の木は、季節外れの寒さのためかまだ芽吹いてはいませんが、入学式の頃にはきっと、かわいらしい花を咲かせてくれることでしょう。

さあ!それぞれの春を迎える準備をいたしましょう!

人と自然科 淡路花博25周年記念花緑フェア2025 高校生花とみどりのガーデンに出展しています

令和7年3月20日(木)から4月27日(日)まで、淡路島の3会場を舞台に、淡路花博25周年記念花緑フェア2025が開催されます。

今回、淡路会場夢舞台エリアで開催されるイベントの一つ、『高校生花とみどりのガーデン』に有馬高校人と自然科農業クラブの生徒が制作した花壇を出展します。作庭に向け、農業クラブ本部役員の生徒、さらには有志の生徒も参加し放課後の時間を中心に頑張りました。有馬高校にある竹林の竹を活用するようです。

作品は間口2.5m×奥行1.5mの3.75㎡にデザインしていきます。テーマは自由。

どのような庭が完成するのでしょうか。デザインもすべて自分たちで考えました。

そして3月17日(月)、代表の生徒7名が明石海峡大橋をわたり淡路夢舞台を訪れ、いよいよ作庭です。

学校で練習した通りに準備した植物や資材を組んでいきます。

後方には竹を組んで作成した『鉄砲垣』を設置しました。

使用した植物はシバザクラとミツバツツジ。シバザクラを前方に、ミツバツツジを後方に植栽しました。

最後にレンガを中央に配置し、寒水石を敷き詰めて完成です。

完成した庭はこちら。タイトルは『情緒あふれるやすらぎの庭』です。

コンセプト

物価の高騰や記録的な円安、今の世の中は急激に変化し続けています。そんな目まぐるしい日本で生きる我々に必要なのは自然に癒されることです。美しい花畑や趣深い日本庭園を見ることで生まれる心の安らぎを糧にして、世間の荒波を乗り越えていこう!私たちはそんな庭園を造りました。

レンガを挟んで和洋折衷を表現した素晴らしい作品ですね。これから温かくなってきたらシバザクラも花をつけ、さらに美しさが増すと思います。

改めて、3月20日(木)から4月27日(日)まで淡路会場夢舞台エリアで私たちが造った庭を見ることができます。

淡路花博25周年記念花緑フェア2025公式サイト淡路会場夢舞台エリアのイベントはこちら

淡路島を訪れた際は是非立ち寄って私たちの自慢の庭をご覧ください。

人と自然科 野菜班 野菜苗の鉢上げ

ようやく春らしい気温になってきました。

本日、2年生で「春の農業祭」に向けて鉢上げがスタートしました。

今回は「シシトウ」「ピー太郎」の2品種の鉢上げです。

種まき専用土に種まきして、夜間は温度が下がりすぎないようにトンネル内で加温して

育苗しています。(写真は少しピントが合っていませんが、「ピー太郎」の苗です。)

この苗をポリポットに鉢上げしていきます。

できるだけ、ポットの中央になるように配置して深さも浅過ぎず、深過ぎずがポイントです。

これから春休みにむけて、農業祭の苗づくりに取り組んでいきます。

春の農業祭は4月19日(土)に開催予定です。詳しくはこのHPに4月上旬に掲載します。

皆様の来校をお待ちしています。

人と自然科×進路指導部 2年生を対象に卒業生を囲む会を実施しました

先日有馬高校でも第77回卒業式が盛大に行われ、有馬高校で3年間学んだ生徒たちが旅立っていきました。充実した3年間でしたか?有馬高校での経験を活かして、夢の実現に向け次のステージでも頑張って下さい。

さて、卒業式の熱気も冷めない3月6日(木)、人と自然科2年生(78回生)の生徒を対象に、卒業生を囲む会が開催されました。人と自然科と進路指導部が合同で実施しているこの行事は、卒業を迎えたばかりの先輩方に来校いただき、自分の目標としてきた進路を実現した経験を直接後輩に伝えるという、先輩、後輩のつながりが強い人と自然科ならではの伝統行事です。

囲む会当日、制服からスーツ姿に変わった人と自然科の卒業生7名が再び集結。卒業して間もないですが、元担任の先生や旧友と会えてテンションが上がりますね。後輩のために来てくださり本当にありがとうございます。

今年人と自然科を卒業した先輩も、3年間の農業に関する授業や実習、校外活動で身につけた知識や経験を活かし、国公立大学3名をはじめ、多様な進路を実現しています。

そして今回は、鳥取大学、鳥取環境大学、龍谷大学、摂南大学、大阪体育大学、専門学校アートカレッジ神戸、西日本旅客鉄道株式会社に進学、就職する7名の卒業生に囲む会への参加を快諾していただきました。

3時間目まずは全体会。改めての自己紹介の後、【どのタイミングで、そしてどのような過程を経て進路先を決定したのか?】【進路先を決めた後、合格・内定を手に入れるために取り組んだことは?】【卒業した今だからこそ言える進路実現のために高校3年間で取り組んでおいた方が良いこと】についてお一人ずつアドバイスをいただきました。

入学前から決めていた進路を実現した先輩もいた一方、3年生に入って大きく進路が変わっていた先輩もおり、普段から勉強を頑張っておくこと、そして人と自然科で様々なことに挑戦しておくことで対応できることを教えていただきました。さらに1年前のこの卒業生を囲む会で先輩から話を聞き、すぐに進路指導室に行ったことで現在の進路を決定したという話もありました。

そしてオープンキャンパスにこの春休みから積極的に参加しておくこと、さらに推薦入試を中心にチャレンジしていく生徒がほとんどの人と自然科においては、面接や小論文がとても重要になってくること、特に小論文は少しでも早く練習を始めておくことの重要性を教えていただきました。面接は学年の先生や進路指導部の先生に加えて、農業部(人と自然科)の先生にもしてもらえるのが良かったとのこと。中には苦手な面接を克服するために、農業部の先生全員に練習してもらい、合格を手にした生徒もいました。

また、就職される先輩からは、就職模試への取り組みの重要性、そして就職試験に臨むにあたって自己分析をしっかり行い、自分の長所と短所を知っておくことの大切さを教えていただきました。さらにどの先輩も口をそろえておっしゃっていたのが資格検定の重要性について。人と自然科で取得できる農業技術検定や建機系など専門的な資格、そして進学の生徒は英語検定の取得が重要になってくるとのことでした。

全体会のあとは分科会。国公立農業系4年制大学、私立農業系4年制大学、農業系以外の4年制大学、専門学校、就職・公務員の5グループに分かれて先輩を囲みました。

先ほどの全体会で先輩方から熱いメッセージがたくさんあったこともあり、2年生からはたくさんの質問があり、先輩は一つ一つ丁寧に答えてくださいました。進路実現までのスケジュールをわかりやすくまとめた手作りのシートを使って説明をしてくださった先輩もおられ、メモをとりながら前のめりで聞いている2年生の姿が印象的でした。

先輩の中には大学の推薦入試や就職で作成した面接ノートや小論文の練習シートなどを実際の持参してくださり、具体的なアドバイスをいただきました。そして先輩が実際に提出した志望理由書のコピーを見て、その内容と量に驚いたようです。ちなみに担当の先生と一緒に、完成まで2週間ほどかかったとのこと。農業クラブ活動や学校行事、海外研修や課題研究などの実績を踏まえた志望理由がしっかり書かれていましたね。本当に参考になります。

先輩との会話が止まらない中であっというまに時間が過ぎ、1時間の座談会は終了。やむなく打ち切りとなってしまうほどの熱量でした。このようにOB・OGが後輩をサポートしてくれるのも人と自然科の大きな魅力です。先輩にお礼を伝えて会は終了しました。先輩からの応援をエネルギーにして、今日から進路実現に向けスタートです。先生方と二人三脚で頑張っていきましょう。

最後に新生活の準備で忙しい中、後輩のために時間を作ってくださいました7名の卒業生の皆さん。本当にありがとうございました。

1学年・2学年 進路別説明会

3月3日(月)に1学年、2学年対象に進路別説明会が開催されました。

1学年は、各自が興味のある分野について大学の先生方の講座を受けました。また、就職・公務員希望者への講座も行われ、生徒たちはメモを取りながら熱心に話を聞いていました。最後に行われた全体会では、受験の概要や身に付けておくべき力などについて講師の先生から話をうかがいました。

2学年は、最初の進路指導部長講話では、進路実現に向けて今やるべきことや準備すべきことなどについて具体的な話をうかがいました。その後は大学、短大、専門学校、就職など自分の希望する進路に合わせて受講する講座を受講しました。どの講座も少人数で開講されたためじっくり話を聞くことができ、講師の先生に質問するなど意欲的な様子が見られました。

この機会をきっかけに、生徒それぞれが自分自身の進路についてしっかり考え、夢をかなえるための準備を着実に進めていってほしいと思います。進路指導部は、有馬高校でがんばる生徒のみなさんを全力でサポートしていきます。

卒業生講話 2学年進路別説明会(就職)

3月3日(月) 「2学年進路別説明会」の就職コースでは、過年度卒業生を講師に招いて「卒業生講話」を開催しました。

年度末でお忙しい中、講師を派遣してくださった事業所の皆様のご理解・ご協力に心より感謝申し上げます。

今年度の講師は、74回生の3名です。沢井製薬㈱、日本郵便㈱、レンゴー㈱の3社より派遣していただき、入社3年目の職業人として立派に成長した姿を見せてくれました。

「卒業生講話」では、生徒の前に立ち、パンフレットを配布したり、YouTubeの動画を紹介したりしながら「事業説明」「仕事のやりがい」「その会社に就職を決めた理由」「高校生へのアドバイス」などについて、体験談を交えながら分かりやすく話をしてくれました。

「座談会」では、3つのテーブルに分かれて、後輩からの質問に答えていきます。「自分の高校時代」「就職指導の受け方」「企業見学の大切さ」「新入社員の頃のエピソード」「大学に進学した同級生との違い」など、様々なことを話していたようです。

在学時にお世話になった先生方からも声をかけられ、「高校時代が懐かしい!」と話していましたが、この温かい繋がりを2年生にも感じてもらえたら嬉しいです。

3年生の0学期、それぞれの将来をしっかりと考える機会になっていることを願っています。

第77回卒業証書授与式

梅の花がほころび始めた2月28日金曜日、第77回卒業証書授与式が本校体育館で挙行されました。

保護者、来賓の方々、在校生が見守る中、77回生が高校生活と人生の節目を無事に迎えることができたことは、喜ばしいことです。

高等学校の全課程を終了した77回生に卒業証書が授与されました。

立派に成長した姿は、保護者の方々にとっても感無量だったことでしょう。

そして、校長先生の式辞をはじめ来賓の方の祝辞は、皆さんの成長への賛辞と今後の幸せを願う思いであふれた、心に残るものでした。

卒業生の周りの方々への感謝と新たな旅立ちを決意する気持ちが、答辞にも現れていました。

77回生の皆さん、有馬高校での3年間の歩みはいかがでしたか。

3年前はまだあどけなさが残る皆さんでしたが、仲間や家族に支えられて、この3年でその姿は変貌を遂げました。3年間で経験したものは、人それぞれでしょう。

しかし、その一つひとつが皆さんの糧になることは、77回生全員の共通するところです。ですから皆さんは、まだまだ成長していけるのです。

77回生の皆さんの未来に、幸多からんことを切に願っています。

これからも、人々のつながりの中で、たくましく、そしてしなやかに、生きていってください。

有高は皆さんの歩みを、変わらず見続けていきます。

最後になりましたが、77回生を支えてくださった保護者の皆様、地域の方々に心よりお礼申し上げます。

ありがとうございました。

77回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます!また、お会いしましょう!

卒業式予行

自由登校をしていた3年生が、久々に集まりました。

元気そうな様子で、久しぶりの級友との時間を楽しむ中、2月28日(金)に挙行される第77回卒業証書授与式の予行を行いました。

礼法の指導を受ける3年生。気持ちを一つにして。

清陵会(同窓会)の入会式も行われました。

清陵会副会長様がお越しくださり、卒業を控えた3年生に記念品の贈呈をしてくださいました。

ありがとうございます。

午後からは在校生の1,2年生も加わり、予行を行いました。

卒業される先輩方を気持ちよく送るため、しっかりと取り組んでいました。

最後に3年生の表彰伝達も無事に終えました。

3年間の努力に敬意を表します。

3年生のみなさんは、明日の朝は何を思うのでしょう。

そして、1日を通して何を感じるのでしょう。

滞りなく、無事に卒業式が終えられるよう、在校生も準備をしてくれました。

制服に袖を通す最後の日。

教職員一同、心を込めて見送り、その姿を見届けたいと思います。

保護者や来賓の方々にも、立派になった姿を見せてください。

推薦入試合格発表

寒さが厳しい2月21日金曜日。

先に行われた推薦入試の合格発表が14:00から体育館前で発表されました。

時間が近づくにつれてざわついてきました。

諸注意のあと、いよいよ発表です。

息を吞む瞬間。目隠しが外されると同時に、会場からは歓声があがりました。

合格をされた皆さん、おめでとうございます。

今回の推薦入試で、定員の半数が決まりました。

3月12日には一般入試が行われます。

4月には新1年生の80回生、全員がそろうことを楽しみにしています。

福祉:社会福祉基礎

令和6年度 「社会福祉基礎」選択生12名が募金活動を行いました。

令和7年2月4日(水)13:40~14:25 三田駅前

「地域社会とボランティア」の学習のなかで、ボランティアについて考えました。

自分たちにできる活動、継続できる活動は何かを問うなかで、募金活動につながりました。

令和6年に地震と豪雨の被害があった能登に対して何かしたい、何ができるかを考え募金をしようということになりました。募金箱も手作りです。呼び掛け文も考えました。

防災についても授業のなかで考えることも多く、福祉と防災を結びつけながら学習しています。

この日は、とても寒かったです。

ご協力いただいた方、ありがとうございました。神戸新聞厚生事業団へ預け、石川県災害義援金配分委員会を通じて被災された方へお届けます。

【感想・気づき】

・募金活動をしている人を見かけたら、募金をしたいと思った。

・手作りしたボードを読んでくれたり、「がんばってるね」「風邪ひかないでね」と声をかけてくれた のが嬉しかった。

・一度通り過ぎた人が、戻ってきて募金してくれたのが印象に残った。

・最初は声を出すのが恥ずかしかったけど、時間が経つと出せるようになった。

・募金活動をしながら、災害があったことを知ってもらうことができた。

・いろんな思いで募金をしてくださる人がいることがわかった。

・募金をした後に、メッセージを添えられると、気持ちが温かくなった。

・ただ台詞を読むのではなく、通りかかる人に身体を向けて呼びかける方が良いと思った。

・「少ししかないけど」という言葉の、その少しが大きな力に変わると感じた。

・募金箱を置いておくより、みんなで声を出して募金活動を行うほうが良いと思った。

・これからも募金をする側として協力していきたい。

・自分も優しい心の持ち主になりたい。

学習活動発表会

2月1日(土)に学習活動発表会が行われました。

人と自然科、総合学科の生徒と教職員が今年一年間かけて作り上げてきた学びの成果を発表しました。

展示発表の部では、講義棟と体育館2階のフロアに素晴らしい作品が所狭しと並べられ、生徒はそれらを熱心に見てメモを取っていました。

こちらは講義棟の芸術作品の様子です。

そしてこちらが体育館2階フロアの様子

また、体育館前では野菜と花の販売が行われました。

ステージ発表の部の様子です。生徒会役員の本日のプログラム紹介、吹奏楽部のファンファーレ、そして生徒会長のあいさつで幕を開けました。

始めは総合学科1年生「産業社会の人間」の発表(大学訪問と職業人インタビューの紹介、および2分間スピーチ)

人と自然科3年生のプロジェクト発表 「放置竹林問題に立ち向かえ ビートルズ!!」

総合学科2年生「ARIMA探究Ⅰ」 左「日本の自転車事故を減らすには」 右「低費用で耐震性を高くするには」

人と自然科および総合学科の修学旅行発表

そして前半の最後は「音楽Ⅱ」のアカペラ演奏。Queenの "We will rock you"を歌いながら、リズムに合わせて手をたたいたり、足踏みしたりして観客と発表者が一体になりました。

休憩をはさみ後半はオーストラリア研修の発表からスタート。タイトルは「日本の労働者の幸福度を高くするにはどうすればよいか~日本とオーストラリアの比較から~」

続いて総合学科3年生による「ARIMA探究Ⅱ」の発表です。タイトルは「フードピクトグラムで地域を活性化することはできるのか」と「経済を循環させるために有効なお年玉の使い方とは」

そして人と自然科3年生の課題研究から「品種改良の可能性」と農業意見発表で「農業やろうぜ」、そして総合学科3年生による「3年間の学びの振り返り」

生徒の発表は以上で終わり、人と自然の博物館の竹中先生と、校長先生から講評がありました。

最後に生徒会副会長による閉会宣言でステージ発表が終了となりました。

ご来場くださったご来賓並びに保護者や中学生の皆さん、ありがとうございました。

有馬高校の多様な学びが伝わっていたらうれしいです。

また、司会進行や裏方、会場設営や片付けでこの発表会を支えてくれた生徒の皆さんにもこの場を借りて感謝の気持ちを述べたいです。ありがとう。

1,2年生は来年度の探究の学びに、そして3年生は卒業後のそれぞれの進路で今までの学びを生かしてさらに成長していってほしいです!

人と自然科 地域自然保護で作成した夢プログラム模造紙 三田市自然学習センターに展示中です

人と自然科3年生選択科目『地域自然保護』の授業では県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに、自分の特技を生かした公園の自然を感じてもらうための体験プログラム『夢プログラム』を生徒自身が企画し、実践する授業を行っています。

12月には1年間の集大成として、実際に高校生を公園に招き自分たちで企画した『ありまふじ夢プログラム』を実施。天候にも恵まれ大成功に終わりました。以下実施内容をまとめた記事です。

地域自然保護1年間の集大成 ありまふじ夢プログラム実施に関する記事はこちら

授業では3学期に入り、参加者からのアンケート結果、そしてアドバイザーとして見守ってくださっている人と自然の博物館の先生から『ありまふじ夢プログラム』について講評をいただき、自分自身で反省・評価を行いました。

そしてこの授業の最後の取組として、自分たちが実施した夢プログラムを多くの方に知っていただくために、巨大な模造紙にまとめる実習を行いました。

模造紙の前を通った人に目に留まるように『アイキャッチ』になる仕掛けを施し、イラストや写真を多めに盛り込むことで初めて模造紙を見た人でも内容を理解してもらえる工夫にもしっかり取り組めていました。

高校生活最後の1か月。みんなで協力して完成した模造紙は、先日開催された学習活動発表会で展示し、現在は三田市自然学習センター地下1階掲示板に掲示させていただいています。

1階の自然学習センター入口から入館し、展示物を見ながらスロープで地下1階に降りたところの左手にある巨大な掲示板です。

模造紙には、生徒が企画・実施した夢プログラムの目的や詳しい実施内容、ゲストに感じてほしい有馬富士公園の魅力などをわかりやすく(楽しく)まとめられています。

有馬富士公園に訪れた際は、生徒の力作をぜひご覧ください。

総合学科×人と自然科 近畿地区高等学校総合学科教育研究大会にて農産物販売を行いました

1月31日(金)西宮市民文化センターアミティーベイコムホールにて、近畿地区の総合学科に所属している先生方が集い、探求に関する学習を中心にお互いの学校の取組について情報交換を行う『第26回近畿地区高等学校総合学科教育研究大会』が開催され、会場のロビーにて有馬高校で栽培した農産物を総合学科と人と自然科の生徒が一緒に販売を行いました。

有馬高校には人と自然科と総合学科の二つの学科があり、選択科目でそれぞれの学科の授業を横断的に選択するカリキュラムを設定しています。たとえば人と自然科の生徒は、2年生で総合学科の『マーケティング』や『スポーツパフォーマンス実習』、『中国語』や『韓国朝鮮語Ⅰ』などの授業を選択でき、総合学科の生徒は2年生で人と自然科の科目である『ガーデニング』(農作物の栽培基礎を学ぶ授業)、3年生では『ナチュラルキープ』(身近な環境保護に関する知識や技術を学ぶの授業)を選択することができます。有馬高校だからこそできるユニークなカリキュラムですね。詳しくは以下のスクールガイドをご覧ください。

さて、この日は人と自然科の生徒が実習で栽培した黒大豆やセロリ、ギンナンに加え、総合学科の生徒が『ガーデニング』の授業で栽培したダイコンやタマネギ、そして同じく授業で制作した寄せ植えを持参しました。以下『ガーデニング』の授業風景です。みんな毎回楽しみながら積極的に農業を学んでいます。

会場に到着し、早速お店の開店準備です。

各地のイベントで何度も農産物販売会を行っている人と自然科農業クラブの生徒のリードの元、約30分で完成です。

そして会場に来られた近畿地区の総合学科の先生方に自分たちで栽培した農産物を販売しました。

『いらっしゃいませ』と声をかけ、『どんなふうに料理したらいいの?』『このタマネギの品種は?どんな味がするの?』などの質問もたくさんいただきましたが、人と自然科の生徒はもちろん、総合学科の生徒も授業で学んだ知識を活かしてばっちり答えていましたね。素晴らしかったです。

販売は3時間。完売とまではいきませんでしたが、総合学科と人と自然科の生徒が力を合わせて販売実習を頑張り、たくさんの先生方に購入していただきました。やはり自分たちで栽培したものをお客様に買ってもらえるが一番うれしいですよね。

短い時間でしたが、販売を担当した生徒にとってとてもよい経験となりました。ご購入いただきました先生方、ありがとうございました。

探究発表会だヨ 三田の皆さん全員集合!!

1月25日(土)に郷の音ホールにて、三田市内の高校6校が集まり、「探究発表会だヨ 三田の皆さん全員集合!!」と銘打ったイベントが開催されました。

展示部門には、人と自然科の「課題研究」や、2年生の修学旅行新聞、3年生の探究のポスターなどが貼られ、多くの人の関心を寄せていました。

発表部門においては、本校から5人の生徒が発表をしました。本番を前に緊張した様子が伝わってきますね。

1年生の「産業社会と人間」で行った2分間スピーチの優秀者がトップバッターとして堂々と発表をしました。

2年生からはオーストラリア海外研修で学んだことについてわかりやすくスライドを用いて説明しました。

そして3年生からは「ARIMA探究II」での探究の成果を2名の生徒が発表しました。

有馬高校の出番は1番最初だったのですが、終わった後も他の学校の発表を熱心に聞く姿も見られました。三田市内の学校がお互いに協力しながら、探究活動を盛り上げていきたいですね!

産業社会と人間「新聞の読み方講座」

1月24日(金)の産業社会と人間の授業では、神戸新聞社の三好正文氏をお招きして新聞の読み方について講義していただきました。

最初に、「気になるニュースは?」ということで生徒同士話し合いの時間を設けたところ、最近の芸能関係の話題から米国トランプ大統領就任に関すること、また相次ぐ通り魔事件など実に様々なニュースが出てきました。このことから、生徒の関心が実に様々な方面にわたることが再確認できました。

また、新聞は昨年行われた兵庫県知事選や衆議院議員選挙において批判されることがありましたが、三好氏はそのことを踏まえて、「いまほど『正しい情報を読み解く』ことが大切な時はない」と強調されていました。新聞の特徴として ①一覧性、②網羅性、③信頼性、④保存性 の4点を挙げており、SNSでの情報収集や発信が盛んな現代においても新聞の優位性はこれらの点においては保たれることになるでしょう。

なお、本校は現在NIEの研究指定校2年目にあたります。全校集会で紹介できなかったのでこの場を借りて紹介させていただきますが、先月12月に「いっしょに読もう!新聞コンクール」で学校奨励賞を受賞しました。

今後自分でさらなる情報を調べたり、そのことを友達や家族と共有したりして自分の考えを持ち、SNSの情報に安易に左右されないようにしていってほしいです。

そして1年生はこれからいよいよ探究が始まっていきますが、探究の題材が新聞の中に転がっているかもしれません!2年生も、今自分がしている探究に何か関連する話題がないか、ぜひ一度教室にある新聞を読んでみてください。全部読まなくてもいいです。見出しと前文を読めば大体の内容はわかる、のでしたね。(1年生は今は教室にはありませんが、随時配布していきます。)

中国語講座-餃子講座

総合学科2年次では中国語講座が選択科目として開講されています。

本日は、毎週お世話になっている講師の先生(中国出身)から餃子の作り方を教えていただきました。

家庭毎に使用する食材が異なるそうで、今回は食材選びから生徒と講師の先生が相談しながら決めました。

100個以上の餃子を作り、いざ実食。

招待した校長先生や事務長も、本場の味に舌鼓を打っていました。

人と自然科 ひとはく連携セミナー最終回 三田周辺の地層と化石について学ぶ

1月17日(金)人と自然科1年生学校設定科目『人と自然』の授業において、今年度最終回 第8回目となるひとはく連携セミナーが実施されました。

有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の研究員から自然や環境、動植物など専門的な講義を直接頂き、深く学んでいます。前回の7回目も『人とのかかわりから見た三田盆地周辺の地形と地質』をテーマに、加藤 茂弘研究員より三田盆地周辺の大地と私たちとのかかわりについて講義をいただきました。

ひとはく連携セミナー7回目 三田盆地周辺の地形と地質について学ぶ に関する記事はこちら

いよいよ最終回となる今回は、半田久美子研究員より『三田周辺の地層と化石~植物化石の仲間分けにチャレンジ~』をテーマに講義いただきました。有馬高校が位置する三田周辺には恐竜時代の火山活動によってできた有馬群層の上に、その後の河川活動による堆積物である神戸群層や大阪群層が積み重なっています。今回はこれらの群層からどのような化石が見つかったのか、お話しいただきました。

まず半田先生より『有馬高校の周辺には化石が存在すると思いますか?もしあるとすればどのような化石があると思いますか?』という問いかけからスタートしました。普段何気なく通学し、農場の土を掘り返していますが、そんなこと想像したこともなかったですね。有馬高校周辺の地質図(表土の下にどのような種類の石や地層が分布しているのかを示した地図)を見てみると、約3000万年前にできた神戸群層が存在しており、東条湖凝灰石が見られます。そしてこの東条湖凝灰石には植物の葉の化石が多く見つかっているようです。

そして半田先生から、この地域で発見された化石の種類について教えていただきました。メタセコイヤやブナ、タマミズキなどの植物の葉の化石、そして樹幹が珪化した植物化石である珪化木も多く見つかっているようです。さらに植物だけでなく哺乳類の化石も見つかっており、カバ・イノシシの仲間であるサンダタンジュウや原始的な小型のサイであるヒラキウスなどの化石も発見されておるとのこと。驚きですね。

化石の種類について学んだあとはグループに分かれ、神戸層群の葉の化石の仲間分けに挑戦しました。まずそれぞれの葉の特徴について細かく説明を受けます。そして半田先生が準備してくださったたくさんの植物の化石の中から、先生が指示された化石を探し、グループのメンバーと当たっているか議論します。

最後にスコープで化石を画面に映し、半田先生と一緒に葉の特徴を確認しながら答え合わせです。当たっていましたか?本物の化石を使って仲間分けというなかなかできない経験に大盛り上がりでした。

これこそ博物館でしか学ぶことができない、貴重な学びですね。半田先生興味深いお話本当にありがとうございました。

以上で今年度のひとはく連携セミナーは終了です。『ひとはく連携セミナーが終わってしまうのがさみしい・・・』そんな感想も聞かれました。実際に博物館の専門員から高度な内容の講義を聞く機会はなかなかないですよね。今回学んだことは2年生以降の学び、そして3年生の進路で大きな武器になります。ぜひ活かしてください。県立人と自然の博物館の皆さま、このような機会をいただき本当にありがとうございました。

人と自然科 1年生を対象に第2回先輩農業者特別授業を実施しました

1月20日(月)人と自然科の1年生の生徒を対象に、今年度2回目となる先輩農業者特別授業を実施しました。

この授業は、阪神農業改良普及センター様との連携事業で、地域で活躍されている若手先輩農家の方をお招きし、農業の楽しさや面白さ、やりがい、さらには大変なことなど、直接お話を伺うことで、将来の進路につなげようという取り組みです。ちなみに5月には3年生を対象に、三田市で梅・栗を中心に栽培されている小仲さんをお招きし第1回の先輩農業者特別授業を行いました。

人と自然科で学ぶ生徒は、農業に限らず、経営や栄養、スポーツなど様々な分野に進学しています。また就職では製造業や運輸業、公務員など幅広い職種に就職していきます。以下現3年生の進路先の速報です。

現3年生の進路先の速報をご覧いただくとわかるとおり、農業を学ぶ学科ということで、就農や関連産業への就職を目標に農学系の国公立大学、私立大学、専門学校へ進学する生徒も一定数います。先輩農業者特別授業は、このような生徒を後押しすることはもちろん、他の分野へ進む生徒にとっても、経営者でもある先輩農業者の話は有益な情報をたくさん得ることができる絶好の機会となっています。

さて、今年度2回目となる今回は宝塚市で観光農園『エーアイファーム』を経営されている石井伸啓先輩にお越しいただきました。石井先輩は人と自然科の前身である生産流通科の最後に卒業され、水道や観光など農業以外の仕事に就かれました。高校在学中は農業をすることを考えていなかったとのこと。一方で他産業での経験が現在の農業経営に活かされているとのことでした。

そして平成28年5月に就農し『エーアイファーム』を立ち上げました。観光農園を中心とした経営をされており、イチゴ狩り、サツマイモ堀りを中心に多くのお客様が石井先輩の農場に訪れているそうです。『直接お客様からおいしいという言葉を聞くことができる。これが私にとって農業の魅力です。』と嬉しそうにおっしゃっていました。さらに先輩の農家さんに教えてもらいながら、ブドウや落花生など新たな作目にも挑戦しておられます。『今でも毎日必死に勉強しています。もしからしたら学生時代よりも勉強しているかもしれません。』という言葉が印象的でした。

そして最後に人と自然科で学ぶ後輩の私たちへ

「今有馬高校人と自然科で毎日学んでいる授業や実習、たとえば農産物を販売してお金をいただくこと、いただいたお金がしっかり収益を上げているか検証すること、このような日々の学びが当たり前だと思わないでください。皆さんは特別な経験を毎日しています。そして将来、皆さんにはぜひ事業を起こしてほしいと思います。高校や大学で学びながら事業を興こすことも可能です。農業、また農業以外でも良いのでぜひ事業主になって活躍して下さい。応援しています。」

というメッセージを頂きました。

講義後は質問コーナー『観光農園を経営していく中で一番大変なことは何ですか?』『1年間の農業経営の中で一番忙しい時期はいつ頃ですか?どのような作業に追われていますか?』『農業経営で使用している農業機械について詳しく教えてください。』『ブドウ栽培を始めるとき、大変だったことはありますか?』『オクラ栽培に使用されている生分解性マルチはどのくらいで分解されますか?』などなど20分以上質問が続くなど、1年生の生徒にとって興味深い内容だったようです。

石井先輩、お忙しい中興味深いお話本当にありがとうございました。そして阪神農業改良普及センターの皆様、このような機会をいただき、本当にありがとうございました。

人と自然科 令和6年度課題研究発表会を開催しました

1月16日(木)講義棟にて人と自然科令和6年度課題研究発表会を実施しました。『課題研究』の授業は、入学してから様々な授業や実習をとおして農業や環境について学んできた知識や経験を活用して生徒自ら課題を設定し、計画、実施、評価する科目です。

そして課題研究発表会は自分が取り組んだ研究をスライドにまとめ、1.2年生の後輩の前で発表します。3年生にとって、3年間の農業の学びの集大成と位置付けられている会です。発表前も最高の発表ができるように、後輩が会場に入る前に3年生のみでリハーサル。スライドと原稿の読み合わせを行い最終確認です。

3時間目、いよいよ講義棟に人と自然科3学年全員が集まり、課題研究発表会のスタートです。

司会進行や計時、照明など運営もすべて1,2年生の生徒が担当し発表会を進めていきます。

人と自然科は野菜、草花、果樹と緑の3つの部門があり、1.2年生ではすべての部門を学びます。そして3年生になると一つの部門を選択し、1年間集中的に学びます。それでは3年生が1年間取り組んだ研究テーマを紹介します。

まず野菜部門。

・イチゴの栽培比較実験

・トマトの品種と栽培方法による生育調査

・黒豆の無農薬栽培と遺伝特性について

・ヤマノイモの生育実験

・マルチの違いによる生育実験

・緑肥作物を用いた減化学肥料栽培

続いて草花部門

・綿花の生育環境による成長の違い

・品種改良の可能性

・キフゲットウと斑入りモミジの繁殖

・シダ植物の成長過程と発芽研究

・多肉植物を増やそう

・シードペーパーづくり~好気性種子の発芽率を上げるためには~

最後は果樹と緑部門です。

・ビオトープの活用

・環境に優しい害虫対策

・有馬富士と花火

・アボカド

・青パパイヤのことを知ってほしいんです!!

・ブドウの収穫に新時代!農場当番に革命を!

・放置竹林問題に立ち向かえ ビートルズ!!

どの発表もしっかり事前に計画し、仮説を立て、実験結果から考察している素晴らしい内容でした。後輩の1.2年生もタブレットにアップロードした研究内容の要旨も見ながら、先輩方の発表を真剣に聞いていました。

、

生徒や先生からの質問にもしっかり回答。最後は大きな拍手が送られていました。

そして全学年生徒の投票の結果、草花班『品種改良の可能性』の発表が学科代表に選ばれました。

今回学科代表に選ばれた上記の発表は、2月1日(土)に有馬高校で行われる学習活動発表会にて、人と自然科代表として発表します。中学生の皆さん、保護者の皆さま楽しみにしておいて下さい。

発表会終了後、3年生全員で最後になるかもしれない集合写真です。

3年間人と自然科での学校生活はいかがでしたか?本当に元気いっぱい、そして3年間の成長していく変化が目に見えてわかるクラスでした。また最上級学年になり、農業クラブの各種競技会での活躍、農業祭やイベントなどでリーダーシップを発揮し、後輩を引っ張っていく姿がとても印象的でした。さらにクラス一丸となり戦った進路も就職、進学とも自身の目標を実現できたようです。

あと少しこのまま頑張ったら(卒業考査を乗り切ったら)入学時から一人もかけることなく、全員で卒業を迎えられます。人と自然科での学びや経験を活かし、次のステップでも頑張ってください。農場の先生方も皆さんの活躍を応援しています。本当にお疲れさまでした。

3学期始業式

学校横の池が凍る1月8日(水)、3学期始業式が体育館で執り行われました。

新しい年が明けて、久しぶりに全校生徒が集えたことは喜ばしいことです。

始業式始まりにあたって、校長先生より式辞をいただきました。

昨年度の世相を表す漢字一文字を振り返りつつ、在校生が誕生した頃の年の漢字にも触れて世の中の出来事や流れを追った話を伺いました。

2024年は『金』でした。そして、在校生誕生の頃の2006年は『命』、2007年は『偽』、2006年は『変』。

日本を含め、世界情勢は刻一刻と変化しています。その変化は私たちにとって、地球にとって、良い方向への変化となっていることを、新年にあたり願わずにはいられません。

新たに始まった2025年。

今年の終わりに、あなたは一体どんな漢字で1年を表したいと思いますか。

2025年のページはまだ空白です。頑張りましょう。

始業式の後、表彰伝達がありました。

舞台上で表彰されることは当たり前のことではありません。

周囲の方々の支えに感謝し、自分の努力を褒め、自信としてください。

おめでとうございます!

夏の高校野球選抜に出場した秋田県代表金足農業高校から、吹奏楽部と人と自然科有志生徒の応援へのお礼として、記念日も届きました。

ありがとうございました。

さあ、学年のまとめと新年度準備の3学期がスタートしました!

健康第一に、歩んでいきましょう。

本年もよろしくお願いいたします。

ようこそ!こばと保育園のお友だち

新年、明けましておめでとうございます。

1月7日(火)新年早々、有馬高校グラウンドにはいつになく可愛らしい声が響いていました。

本日は絶好の凧揚げ日和。陽射しあり、風あり、広いグラウンドあり。

そこで近隣の『こばと保育園』の園児さんたちが、手作り凧を持って有馬高校に凧揚げに来てくれました。

『凧揚げ』といえば走って楽しむ体力勝負。

有高からは走り専門陸上部と、体力自慢の野球部が園児さんたちと一緒に凧揚げを楽しみました。

先にも述べたように、本日は凧揚げ日和。なんと、そんなに走らなくても風が凧を舞い上げてくれます。立っているだけでも上がっていきます。

それでもこばと保育園のお友だちは元気に走って凧と歓声を上げ、とっても楽しそう。

高く上がった凧の下、「見て~世界一あがった!」「飛んでる飛んでる!」と喜びを言葉と笑顔で表現していました。

上がりすぎて凧が絡まる場面も。

青い空に、世界に一つだけの凧がたくさん上がっていました。

有高生も園児さんたちの様子を見て「かわいい」「元気だね~」と話していました。

こばと保育園のお友だちと有高生たちの夢と希望も、凧と一緒に高く上がっていくようでした。

こばと保育園のお友だち、また、遊びに来てくださいね。

人と自然科 来年度に向け冬季休業中も当番実習(総合実習A)頑張りました

あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。冬季休業も本日最終日。明日からいよいよ3学期がスタートします。インフルエンザやコロナが流行しているというニュースも聞きます。皆さん体調には十分注意し、元気に新学期を迎えましょう。

さて、冬季休業中も人と自然科の生徒は『総合実習B』という授業があり、1.2年生の生徒を中心に当番制で実習を頑張りました。

この時期の実習の中心は来年度の作付けに向けた土づくりが中心となってきます。堆肥や多種の肥料を基肥(作物の栽培前に施す肥料)として施し、耕うん(畑を耕すこと)を行いました。

まずは1年生。入学後「農業と環境」の授業でスイートコーンやダイコンハクサイを栽培した圃場や、もち米を栽培した水田にみんなで堆肥を施します。

一輪車満タンにした堆肥を圃場や水田に運搬し、等間隔に落としていきます。

そして全体に圃場や水田全体に堆肥を広げた後、乗用トラクタの運転方法を学び、畑に堆肥をすきこみました。

今回1年生が基肥を施し、土づくりを行った圃場と水田は、4月に入学する新入生に受け継がれます。中学生3年生の皆さんお待ちしています。

さて、場面は果樹園に変わり・・・2年生がブドウ畑に堆肥や油かす、有機化成肥料などを基肥として施しました。

年末には前半グループが、ベリーAとピオーネの圃場で実習を行いました。

まずはブドウ畑に事前に掘っておいた穴に肥料を投入していきます。(畑に穴を掘る技術を穴肥えといい、ブドウの根を更新する目的もあります。)

そして穴を埋め戻し、地表面全体にも肥料を施します。

肥料を施した後は耕うん作業です。果樹園では大型の歩行用トラクタを使用しました。農業機械の授業で学んだディーゼルエンジンの仕組みについて復習した後、エンジンをかけます。

無事エンジンがかかったところで、耕うん作業を行います。歩行用の大型トラクタは馬力が大きいため、ブドウの樹や鉄菅に挟まれないように、安全には細心の注意を払って実習を行います。

そして年明けには後半グループがマスカット温室内の耕うん実習も行いました。

これで土づくりはばっちりです。来年もおいしいブドウが収穫できたらいいですね。

いよいよ明日から3学期。3学期は春の農業祭に向けた花と野菜の苗づくりがスタートします。

地域の方に丈夫な花苗、野菜苗が提供できるよう、そしてなにより知識や技術を身に付け、自分自身が成長できるように頑張っていきましょう。

人と自然科 農業クラブ Xmas恒例 花の寄せ植えサプライズプレゼント

12月24日(火)今年はクリスマスイブに有馬高校は終業式を迎え、冬休みに入りました。

クリスマスといえば・・・そうです。農業クラブ本部役員の生徒による、JR三田駅前花の寄せ植えサプライズプレゼントです。少なくとも20年以上続いている、人と自然科伝統の地域貢献活動です。この日に向け農業クラブの生徒が自分たちで栽培したビオラの花を使って寄せ植えを制作し、準備を行ってきました。

配布前には花柄を摘み、最終チェック。鉢をきれいに拭いて持ち帰り用の袋に詰め、準備万端です。

終業式&HRが終わり2学期全日程が終了。すぐに7名の農業クラブ本部役員の生徒が準備していた寄せ植えを公用車に積み込み、JR三田駅前高架に移動。こちらも恒例となったサンタ姿に変身し、早速花の寄せ植えサプライズ無料配布(クリスマスプレゼント)をスタートしました。

今年の寄せ植えは、1鉢にビオラを3株を植栽。生徒が作成したオリジナルステッカーも貼りました。「有馬高校です。花の寄せ植え、無料配布しています。いかがですか?」と駅を通り過ぎる方に声をかけていきます。

間もなく声を聴いた方が立ちどまり、花の寄せ植えを受け取ってくださいました。

『本当にもらってもいいの?びっくりした。』

『とってもきれいね。大切に育てるわ。』

などなど受け取っていただいた方から嬉しい言葉をたくさん頂きました。また今年は寄せ植えと同時に、農業クラブ生徒が作成したクリスマスオリジナル缶バッジもお渡し、とても喜んでくださいました。そして用意していた60鉢が28分でなくなってしまい、高校生サンタはアッというまに姿を消しました。

寄せ植えを受け取ってくださった皆様。大切に育ててくださいね。そしてこのブログを見て下さったみなさまにも、サンタさんから素敵なプレゼントが届きますように・・・Merry Christmas!

人と自然科 果樹と緑班 ひょうごSDGsスクールアワード2024 最優秀賞を受賞しました

このたび、有馬高校人と自然科果樹と緑班が『ひょうごSDGsスクールアワード2024』で最優秀賞校に選ばれ、代表生徒が12月20日(金)に表彰式に出席しました。

兵庫県教育委員会が主催する『ひょうごSDGsスクールアワード2024』は、広く県内の学校園にSDGsへの関心の普及啓発を図ることを目的として、児童・生徒が主体となって取り組んでいるSDGsの目標達成につながる活動に関し、特に先進的な取組を行っている学校園を顕彰する大変名誉ある県知事表彰です。

今回人と自然科果樹と緑班が受賞した内容は、『循環型農業(環境保全型農業)の実践と副産物の活用に関する取り組み』です。人と自然科で行われている放置竹林問題に取り組む中で、竹パウダーの貯蔵地で大量のカブトムシの幼虫を発見し、「課題研究」などの授業や農業クラブ活動を通して詳しく調査すると、竹パウダーで育てたカブトムシが小型化することや、カブトムシの幼虫の糞が活用できる可能性があることを突き止めました。この活動をとおして、カブトムシとその糞の可能性を知り、この取組を普及させていくことで、地域全体で放置竹林問題に取り組める一手としたいという想いを地域に広く伝えていることが高く評価されました。ちなみにこれらの活動は、夏に開催された兵庫県学校農業クラブ連盟大会のプロジェクト発表会でも評価され、優秀賞を受賞しています。

第72回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 今年も人と自然科生徒が大活躍 前編 (大会1日目)に関する記事はこちら

続 第72回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 今年も人と自然科生徒が大活躍 後編 (大会2日目)に関する記事はこちら

今回はこの活動の中心として活躍した3年生3名が、指導した先生と一緒に代表生徒として出席。兵庫県教育長より直接、賞状とトロフィーが授与されました。(いただいたトロフィーは、LEDライトで14色に光り輝く素晴らしいものでした。)

今回の受賞は、環境教育の充実をスクールポリシーの一つとして掲げている人と自然科にとって、大変価値あるものであり、生徒・職員にとっても誇らしいニュースとなりました。

これからも農業、そしてそれを取り巻く環境について授業や実習で楽しく学んでいきましょう。

この度は名誉ある賞を授与いただき本当にありがとうございました。

ARIMA 探究Ⅰ 「修学旅行のポスター作成」

12月23日(月)の3,4限目に2年生総合学科の生徒は修学旅行のポスター作成に取り組みました。

もう一か月以上も前のことになりますが、思い出を振り返りながら各クラス、各班で工夫を凝らしながら上手にまとめていました。

なお、今回作成したポスターは2月に行われる生徒活動発表会で掲示を行う予定です!

2学期終業式

寒さが増してきました。年末目前の12月24日(火)、本校は2学期終業式を迎えました。

今学期末は感染症対策を考慮して、リモート配信による終業式でした。

ホームルームでの終業式を各クラスで粛々と執り行いました。

校長先生より終業式の式辞をいただきました。

新しい年を迎えるにあたり、今年の学業や生活の総括をして運気を呼び込めるように備えていきましょう。

3年生は受験を控えている人もいますが、受験本番はこれからです。自分を信じて、本番までの伸びしろを最大限に生かして力が発揮できることを祈ります。

冬休みは生活のリズムを保ちながら、安全で充実した休暇をすごしてください。

校内も新年に向けて寒空の中、校務員さんが手入れをしてくださっています。

皆さんも気持ちのよい新年を迎えられるよう、身の回りや心を整理してください。

新学期、元気にお会いしましょう。

良いお年をお迎えください。

『富岳』と『人と防災未来センター』を巡る!理系☆スタディツアー

12月17日(火)に2年5組と1年生の希望者8名の合計45名で、

「『富岳』と『人と防災未来センター』を巡る!理系☆スタディツアー」

と題して神戸に行きました。

阪神淡路大震災から来年で30年となることから、

理系の2年5組だけでなく、1年生の理系志望者からも希望を募り、

「過去から学び、未来につなぐ」をテーマにバスツアーを行いました。

まずは、理化学研究所 計算科学研究センター内にあるスーパーコンピュータ「富岳」を見学しました。

「京」の後継機として誕生した「富岳」は、衰退の激しい性能競争において、

4つのタイトルのうち「HPCG※」と「Graph500※」において10期連続世界一を成し遂げるなど、

未だトップを走り続けるスパコンです。(※詳しくは富岳のHPをご覧ください。)

生徒たちはそのスケールの大きさに驚くとともに、

コロナ禍のマスクの性能調査など自分たちの身近なところで活躍していたことを知り、

富岳の凄さについて質問が飛び交っていました。

次に向かった人と防災未来センターでは、

阪神淡路大震災で被災された方から当時の様子を直接伺うことができました。

経験しなければ想像すらできない過酷な様子を、

当時の感情をそのまま乗せて、絶望や希望をお話してくださり、

生徒たちは圧倒され、話に引き込まれていました。

またセンター内には、当時の映像や資料、そして地震について学べるブースが数多くあり、

一つ一つ食い入るように見ていました。

この経験が生徒たちを強くさせてくれたと感じることのできる一日でした。

人と自然科 第20回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストにて日本一 金賞&文部科学大臣賞を受賞

12月14日(土)名古屋市中小企業振興会館 吹上ホールで開催された第20回NFD全国高校生フラワーデザインコンテストに、予選会を勝ち抜いた本校農業クラブフラワーアレンジメント班の生徒2名が出場し、日本一の「金賞・文部科学大臣賞」受賞という快挙を成し遂げました。

この大会はフラワーデザインの甲子園ともいえるイベントで、全国の高校でフラワーアレンジメントを学ぶ生徒が日本一を目指し挑戦する憧れの大会です。新型コロナウィルスの感染拡大により現地開催が見送られてきましたが、今年、約6年ぶりのリアル開催となりました。

人と自然科といえばフラワーアレンジメント。2、3年生で学校設定科目「フローラルアート」を選択した生徒が日々、知識や技術を習得しています。

さらに技術を習得したい生徒は、農業クラブフラワーアレンジメント班に所属し、放課後や休日も練習を行い、国家資格であるフラワー装飾技能士の資格取得や全国大会への挑戦に向けた練習を行っています。先日もフラワーアレンジメント班の生徒2名がもう一つの全国大会、全国産業教育フェア 全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに兵庫県代表として出場し、入賞には及びませんでしたが大健闘しました。

今年10月に開催された全国産業教育フェア 全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに関する記事はこちら

今回は同じフラワーアレンジメント班に所属している生徒が大会に挑戦。大会に向けてデザインを考えました。今回の大会テーマは『多様性』です。ちなみに大会に向けて選手が考えたデザイン画はこちらです。

斬新なデザインですね。そして花台は自分で制作。完成までに2ヶ月以上かかりました。そして本番に向け、特別非常勤講師の先生からの指導を受けながら何度も練習を重ねました。

大会当日、予選会を勝ち抜いた35名の選手が全国から集まりました。作品は幅 700mm×奥行 600mm×高さ 1000mm以内で、70%以上が生花で構成されるというルールがあります。制限時間は2時間です。本校から出場した2名の選手も、全力を出し切れたようです。

今回有馬高校から出場した選手の作品はこちら。

I.Yさん タイトル『由縁』

地球の歴史を珪化木と猿の腰掛で表現し、長い年月をかけて変遷する多様性の中を生き抜いてきた生物の様子を生命力あふれる竹と花で表現しました。

S.H さん タイトル『繋』

温暖化など地球環境が激しく変化する中で生き残り、次世代へと続いていく植物の進化を表現しました。

どちらも素晴らしい作品ですね。そして2時間半後、会場に全員集合。結果発表&表彰式で受賞者の名前が呼ばれます。

そして、なんと本校から出場したI.Yさんが、見事日本一の金賞&文部科学大臣賞を獲得するという快挙を成し遂げました。(審査員特別賞・スワ ミヤ賞も同時受賞です)有馬高校勢としては2年ぶりの日本一です。

日ごろの練習の成果が実を結びましたね。本当におめでとうございます。S.Hさんも惜しくも入賞を逃しましたが、審査員や全国から来られた先生方から大会評価をいただくことができました。素晴らしいです。

最後に作品を背に二人で記念写真を撮りました。

出場した選手の皆さん、本当にお疲れ様でした。1年生も先輩の活躍に負けないように練習頑張りましょう。そして中学生の皆さん。人と自然科に入学し、先輩と一緒に日本一を目指してみませんか。お待ちしています。

ARIMA 探究Ⅰ 「コース別発表会」

12月16日(月)の3,4限目を用いて、2年生総合学科の生徒はコース別代表者発表会を行いました。

生徒は「グローカル」、「サイエンス」、「共生社会」、「生活デザイン」の4分野に分かれており、それぞれの中でさらに3~4の講座に細分化して探究を行っています。12月初旬に、それぞれの講座で各自のテーマについて発表した後、その中で選ばれた代表者1名が、今回各分野の中で発表を行いました。

また、それぞれの分野の発表に外部から講師をお招きし、様々な指摘をしていただきました。

発表を見た生徒の振り返りの感想には、「自分の探究はまだ調べ学習の域を出ていないと思った」や「探究を進めるには明確な問いや今後の課題が大切だと思った」というようなものがありました。

探究に終わりはありません。今回得た「気づき」から自分の探究をさらに深めていきましょう。

人と自然科 地域自然保護1年間の集大成 ありまふじ夢プログラム実施

12月17日(火)人と自然科学校設定科目(有馬高校人と自然科にしかない科目)3年生地域自然保護の授業で、1年間の集大成となる、ありまふじ夢プログラムを有馬富士公園で実施しました。

「地域自然保護」の授業では県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに、自分の特技を生かした公園の自然を感じてもらうための体験プログラム『夢プログラム』を生徒自身が企画し、実践する授業を行ってきました。以下今年度1年間を振り返る関連記事のバックナンバーです。

現地フィールドワークその5 有馬富士公園の『ひみつ』を探ろう

そしてこれらの学びを糧として、夢プログラムを企画します。有馬富士公園は、遊びの王国を利用する小さなお子様を連れた家族連れ、環境学習で利用する小学生、散歩のために利用する年配の方・・・とたくさんの地域の方が利用されていますが、中高生の利用が少ないという現状があります。ということで、今年の夢プログラムのテーマも『高校生に有馬富士公園の魅力を発見してもらうためのプログラム』としました。当日に向け、ディスカッションを重ね企画書を作成。公園を何度も訪れ、材料の調達や下見、リハーサルも繰り返しました。

いよいよ夢プログラム本番。当日の天候は晴れ。絶好の夢プロ日和です。ホストとなる3年生は一足早く公園に到着。3か月間かけて準備してきたプログラムの成功に向け、最終準備を進めます。

12時ごろ、本日のゲストの到着です。この日ゲストとして迎えたのは、来年度『地域自然保護』の授業を受講する予定の人と自然科2年生19名です。全員楽しむ気満々です。開会式で注意事項を聞いた後、早速スタートです。

まずは今回の夢プログラム体験中、同時並行して行われる「~油断禁物QRコードを見つけまSHOW!!!~」について説明を受けました。

有馬富士公園内の他チームが活動する導線上に、QRコードが印刷された有馬富士公園に生息している動物や植物の小さな看板が隠されており、ゲストは見つけながらこの日のプログラムを体験していきます。QRコードを読み取ると、その動物や植物についての詳しい説明が閲覧できます。最終的に多く発見した班が優勝。今回は25枚のQRコード看板が隠されてるとのこと。一瞬たりとも気が抜けませんね。

さて、ここからはA班・B班に分かれて体験です。まず一つ目の夢プログラムは『学んで遊ぼう 有馬富士』です。有馬富士公園の里山管理で出た間伐材を使って、モルックを手作りで作成します。まずは、公園が見渡せる自然学習センター屋上で、公園の里山管理について説明します。自分たちが経験した里山管理方法や里山の活用方法について話をし、この夢プログラムの意義を説明しました。

そしていよいよモルック(投げる棒)づくりです、あらかた仕上げておいた様々な形の間伐材の中から好きな形を選び、やすりで整えていきます。(大きさもバラバラなのが今回の有馬富士ver.の特徴です。あとのゲームに影響してきます。)

そして電気ペンを使って、イラストや名前を焼き付けていきます。愛着がわきますね。

そしていよいよ競技開始。今回は特別30点ver.で行いました。里山管理で出た間伐材で作ったスキットル(1~10の数字が書かれたピン)をmyモルックで倒していきます。1本だけ倒れたらそのスキットルに書かれている数字が加算され、複数本倒れたら倒れた本数が得点となり加算されます。そして30点を超えたら再び15点まで逆戻り・・・が今回の特別ルールです。

大きいモルックを選んだらスキットルに当たりやすいですが、狙っていないピンも倒してしまいます。一方小さなもルックを選んだ人は、当たりにくいですが狙った数字のスキットルだけ倒しやすいというメリットもあります。かなり面白いゲームとなり、ゲストは大盛り上がりでした。

ちなみに競技の合間も、隙あらば「~油断禁物QRコードを見つけまSHOW!!!~」のQRコードを見つけます。発見したようです。生き物に関する詳しい情報がみられましたね。

大盛り上がりのモルック大会が終わり、次のプログラム「プリンセス山中を助け出せ~迷宮入りの有馬富士~ 真実はいつも一つ」です。今大人気の謎解きゲームの有馬富士公園ver.です。あまり中高生が足を踏み入れない『野鳥の生態園』をしっかり観察、満喫してほしいという想いでプログラムを企画したそうです。

広場内の4カ所に画用紙に書かれた謎解きが掲示されていて、謎解きに成功したらカギをGETでき、有馬富士公園に何年も閉じ込められている山中姫を助けるための南京錠を開錠できます。ストーリー性は抜群ですね。

なかなか難問ぞろいで時間がかかりましたが、無事4つのカギを手に入れることができ、山中姫を助け出せた・・と思ったら最後の一つのカギが・・・ラストの難問がなんと山中姫から出題です。

無事謎解きを完了し、山中姫を助けることができました。ご褒美に寒さを和らげるための温かいコーンポタージュとわかめスープを振る舞われました。身に沁みますね。

さて、パークセンターに戻り・・・忘れてはいけません。「~油断禁物QRコードを見つけまSHOW!!!~」の結果発表です。A班が21問、B班23問。でBチームが優勝です。有馬富士公園の自然にカモフラージュされ、見つけられなかったQRコード看板もあったようです。ゲストは探しながら歩いたことで、普段公園内で気にしない部分も見ながら散策できたようです。

楽しかった時間もあっというまに過ぎていき閉会式。ゲストの2年生は大満足でタクシーに乗り、学校に帰っていきました。『どのプログラムも設定がしっかりしていた』『楽しみながら有馬富士公園の自然を感じることができた』『来年先輩方にようなプログラムが企画できるか不安だけど頑張りたい』など高評価で、とても充実した、時間だったようです。

頑張った3年生も、この日で有馬富士公園での活動は終了です。最後にシンボルツリーの前で集合写真を撮りました。

ホストを務めた3年生の皆さん、夢プログラム実施いかがでしたか?今年の夢プログラムは本当に素晴らしく、このまま公園で一般の方向けにもできるようなクオリティーであったと授業担当者は感じました。次回の授業ではプログラムの振り返りを行い、今回行った夢プログラムの内容んついてまとめた模造紙を作成しましょう。(作成した模造紙は完成次第、有馬富士公園内にある、三田市自然学習センターに展示させていただく予定です。)

最後にお世話なりました関係者の皆さま、本当にありがとうございました。

ARIMA 探究Ⅱ 「ポスターセッション」

12月12日(木)の1~4限を用いて、「ARIMA探究Ⅱ」の授業で行ってきた探究の成果を発表するポスターセッションを行いました。

3年生になってからこれまで、プレゼンテーションや論文作成と探究の成果をまとめてさらに深める取り組みを行ってきましたが、その集大成として今回のポスター作成を行いました。図や写真を用いたり、文字の色やフォントに工夫を加えたりして、各自聴衆が見やすい工夫を凝らしていました。

また、発表は有馬高校の広い敷地をフル活用し、教室棟だけでなく、総合学科棟や講義棟、清陵会館など様々な場所に分かれて行われました。3年生は3つのグループに分かれ、順番に発表をし、自分が発表していない時間帯にはほかの3年生の発表を見て回る時間としました。また、2年生も発表を聞いて回りながら積極的にメモを取り、熱心に質問していました。

2年生はこの発表から得られたことを、ぜひ来年の探究につなげていってほしいです。

人と自然科 令和6年度第2回農業法人仕事説明会に参加しました

12月16日(月)加古川市総合文化センターにて今年度2回目となる農業法人仕事説明会が開催され、1.2年生で将来農業関係の仕事に就くことを考えている生徒、そして農業系の大学や農業大学校への進学後に関連産業に就職したいと考えている生徒6名が人と自然科から参加しました。この事業は、近年増えている農業法人と農業高校で学ぶ、農家ではない家庭の生徒をマッチングさせることを目的に6年前から実施されています。

まずは近年の人と自然科の進路状況を少し分析してみると、128年の歴史(多くの先輩方とのつながり)を活かした幅広い企業への就職はもちろん、農業系の4年生大学や農業大学校などへ進学し、その後就農する生徒が毎年出てきています。以下は昨年度の進路結果です。

ちなみに今年(令和6年度)の3年生(77回生)の生徒も、現時点ですでに3名の生徒が農学系・環境系の国公立大学に合格。さらに龍谷大学2名や摂南大学3名など難関私立大学農学部も含め多数の生徒が農学部を中心とした大学に合格しています。(全ての進路が確定しましたら改めて紹介します。)

そしてそのような生徒の中には将来農業を職としたいという農家の家庭でない生徒も多く、その場合農業法人に就職(修行)し、技術の習得と人脈、信頼をを築いた後、新規就農する事例も多くあります。ということで今回のような説明会は大変重要な機会となっています。今回は県下の農業法人15社の経営者がブースを設け、県内6校の農業高校生、農業大学校生58名が参加しました。

参加した生徒は積極的に農業法人のブースを訪れ、法人の経営規模や経営理念、福利厚生など、資料や映像を見ながら熱心に聞いていました。また、肉牛や鶏卵に関する農業法人も多く参加されており、有馬高校では学ぶことができない異なる分野の話を聞くことで視野を広げることができたようです。

ちなみに今回の説明会で気になった法人が見つかったら、実際にインターンシップを行う制度もあり、この夏休みには2名の人と自然科の生徒が農業法人で研修を行いました。(お世話になった法人の方が今回も来て下さり、インターンシップを振り返ることができました。)

夏季休業中 農業インターンシップに5名の生徒が頑張りました・・・に関する記事はこちら

そして参加者をよく見てみると見覚えのある学生が・・・昨年有馬高校人と自然科から県立農業大学校に進学した卒業生でした。農業大学校でも積極的に頑張っているようで、卒業後は農業法人への就職を希望しているとのこと。活躍する先輩の姿に励まされますね。

約2時間かけて各自が7社のブースを回り、持参した手帳にはびっしりとメモが書かれていました。アンケートを見ても経営者の方から熱い話が聞くことができたようで、来年以降の進路選択に向け参考になったとのことです。

このような機会をいただきました兵庫県ならびにひょうご農林機構、就農支援センターの皆様、ありがとうございました。

人と自然科 シン・野菜班活動スタートしました

期末考査も終わり、来年度の農場実習の活動も本日からスタートです。

来年度の野菜班は13人のメンバーで活動します。

1回目の実習は「ニンニクの除草と追肥」を行いました。

11月中にりん片を植え付けて約1ケ月後の様子です。

成長のスピードはゆっくりですが今の時期に除草をしっかりとすることが

栽培のポイントになります。

1株ずつ丁寧に抜き取っていきます。

除草が終われば追肥です。12月頃に第1回目の追肥を行います。

収穫(5月下旬~6月上旬)までに1月下旬頃と様子を見て3月上旬頃に追肥を行います。

追肥も1穴につき3粒ずつ播いていきます。多過ぎず、やり残しがないように注意して

進めていきます。

2時間の実習で予定していたニンニク圃場全ての除草と追肥を終えることができました。

この1年間で野菜栽培のプロになるように実習していきましょう。

図書室より クリスマス会

期末考査が終了した12月10日(火)午後、以前から計画していた図書委員会主催による『クリスマス会』を開催しました。

いつもは机が並んでいる図書室も、椅子を並べてクリスマス会仕様に。クリスマス会を楽しもうと集まってくれた生徒さんたちがリラックスしながら会に参加してくれました。

イベント企画係が準備したプログラムを分担して進めていきました。

『クイズ』では、書籍や著者に関するクイズが出題され、参加者は一瞬静かになって考え込む姿も。正解すると感嘆の声が聞こえてきました。

図書館で広く使用されている「十進分類法」を利用した『宝さがし』では、分類についての説明の後、書籍棚に隠された「宝」を探すのに必死になる参加者たち。「あったあった!」と喜ぶ姿が見られました。

『ペープサート』の披露もありました。

※ ペープサート:画用紙と割り箸などを使って手作りすることができる紙の人形劇

「3匹のやぎのがらがらどん」を見入る参加者。幼い頃読み聞かせてもらったであろうお話しです。歌あり、音楽ありの楽しいペープサートでした。

最後は図書委員長より、お礼の挨拶があり、無事にクリスマス会が終了しました。

クリスマス会に参加してくれた生徒さんのアンケートには、「楽しかったです」「また来年もやってほしい」「図書室大好きです」といった感想をいただきました。

皆さんに楽しんでもらえてよかったです。

図書室活性化と書籍に親しむ機会を設ける目的で行った『クリスマス会』。図書委員も準備を熱心に行った結果、会を無事に運営することができ、達成感を得ることができました。一人一人の小さな取組みと頑張りの成果が見られました。

片付けも速やかに行い、委員会全員での今年の活動は終了です。

来る新しい年も、図書室運営にご理解ご協力をいただけますよう、よろしくお願いいたします。

近畿大会壮行会・表彰伝達

2学期期末考査が終了した12月10日、全校生徒が体育館に集いました。

体育館は寒いため、ありがたいことに校務員さんが朝から大型ストーブを準備してくださいました。

先ずは近畿大会に出場する空手道部の壮行会が行われました。

部員より周囲の人たちに向けての決意表明がありました。

日頃の練習の成果が発揮できるように皆で応援していますので、頑張ってください。そして、貴重な経験を積み、今後の生活の糧にしてください。

続いて、各方面で活躍した生徒への表彰伝達も行いました。

表彰状を受け取れることは素晴らしいことです。

自分の取り組みに自信をもち、また新たな目標を立てて過ごしていきましょう。

毎日をどう過ごすか。周囲の人々とどう関わっていくか。

季節が進むように、皆さんの人生の歩みも進んでいきます。

彩りのある、豊かな人生の歩みは自分で創り出すもの。ですが、迷った時は、一緒に考えましょう。

人と自然科 農業クラブ 三田市消防本部の花壇装飾活動を行いました

11月もあっという間に終わり、今年も残り1か月を切りました。今週水曜日からは2学期期末考査も始まります。さて、期末考査が始まる前の12月2日(月)農業クラブ本部役員の生徒6名が三田市消防本部を訪れ、花壇装飾活動を行いました。人と自然科のように高校で農業を学ぶ生徒は全員、生徒会に加え農業クラブという組織に所属します。(本部役員はその中で学科のリーダーとして活動する生徒です)そして日ごろ授業や実習で学んだ知識を活かして様々な地域貢献活動を行っています。先日も三田警察署に、自分たちで栽培した草花苗をプランタに植栽し、設置してきました。

先日11月26日実施 農業クラブ三田警察署の装飾活動を行いました・・に関する記事はこちら

植え付け当日、パンジー、ビオラ、ハボタンの花苗約350鉢を公用車に積み込みました。

そして三田市消防本部に到着。自分たちでデザインを考え植栽します。今回は3人ずつ分かれてデザインを考えることにしたようです。ちなみに有馬高校農業クラブが植栽を担当しているスペースは、道路に面した花壇と、庁舎の入り口右側にある2か所の花壇です。

消防署入り口に近い花壇を担当したチームは、比較的背の高い紅白のハボタンを中央部分に互い違いに配置し、周囲を色とりどりのパンジー・ビオラで囲むデザインを考えました。

一方道路に面した掲揚柱の花壇チームは、後方に背の高い紅白のハボタンを配置し、中央に大輪のパンジーを、そして前面に小さな花が付いているビオラを植栽するデザインにしたようです。

両グループとも背の高い種類の草花を後方・もしくは中央に配置するという、授業で学んだ基礎的な技術を実践できていますね。さすがです。そして配置が完了したらみんなで一斉に植えています。

途中署員の方も覗いて応援してくださり、「地域の方がいつもきれいなお花だと喜んでくれていますよ。」「いつもありがとうございます。」と声を掛けてくださいました。

最後にほうきなどで花壇の周囲を掃除し、たっぷり潅水(かんすい)したら完成です。

完成した花壇はこちら。消防署の入り口が一気に華やかになりましたね。ハボタンがお正月らしさを演出して素敵です。

完成した花壇を前に署員の皆さんと一緒に写真を撮りました。

三田市消防本部前を通る際は、是非ご覧下さい。

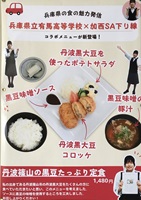

家庭科 レストランメニュー開発

家庭科では、食物に関する授業の中で、レシピ開発にも力を入れて取り組んでいます。今年度も、NEXCO西日本様より高速道路のSAで提供するレストランメニューの募集があり、調理系科目選択者28名が自慢のレシピで挑戦しました。

最終選考に残ったレシピは3点。加西SAにて、レストランのシェフが調理し、関係者で試食をしてメニューとして採用される1点を選んでいただきました。

最優秀賞に輝いたのは、人と自然科3年生の「丹波篠山の黒豆たっぷり定食」でした!

コロッケ・ポテトサラダ・黒豆みそソース・豚汁と全てのレシピに丹波黒大豆が使われています。

校長室にて賞状・景品が授与され、その様子は、神戸新聞にも記事として掲載されました。

このメニューは、中国自動車道下り線加西SAレストランにて、令和7年3月末日まで販売予定です。

高速道路をご利用の際は、是非お立ち寄りください!

人と自然科 1年生が摂南大学農学部を訪問しました。(高校生就農講座事業)

11月29日(金)人と自然科1年生の生徒が、高校生就農講座事業として摂南大学農学部を訪問をしました。

この事業はひょうご農林機構様のご支援のもと、農業の魅力や就農、農業関連学科を有する大学への進学に向けた意識付けを行うことを目的に行っているものです。近年の有馬高校人と自然科の生徒の進路実績として、農業関連学科を持つ国公立大学・私立大学、県立農業大学校に進学し、その後関連産業への就職や農業法人への就農をしている生徒の割合が少しずつ増えてきています。(もちろん農業以外の分野への進学、一般企業に就職する生徒もいます。詳細は以下のリンク先より令和3年度~令和5年度の進路実績をクリックし、ご覧ください。)

ということで今年も昨年に続き、農業生産学科をはじめとする4つの農業系学科を有する、摂南大学農学部枚方キャンパスを訪問させていただきました。

まずは大学の講義を実際に体験させていただく模擬授業です。農学部食農ビジネス学科環境農学研究室所属の田中樹先生より、『人間活動と生態系保全の両立は可能か?~東アフリカ・タンザニアの山間地域での事例から~』をテーマに講義をいただきました。

まずは高校までの学びと大学での学びの違いについて、そして農学という分野について簡単に説明いただいた後、アフリカタンザニア東部ウルグル山域での田中先生の活動事例をもとにお話いただきました。この地域は生物多様性のホットスポットと呼ばれるほど多様な動植物が生息していますが、近年農業を行うために焼畑が行われるなど、人が生きるために環境が変化し、『人vs自然』の構図が生まれています。そこで田中先生は人が生活する区域と森林の区域の間に『屋敷林』という区域を設け、そこに商用作物である『スパイス』を栽培するという取り組みをされています。

実際に先生が現地の方と一緒にこの地域で栽培、収穫されたバニラやカルダモン、クローブなどの香辛料も見せていただきました。これらの作物は半日蔭を好むものも多く、屋敷林の自然を壊さずに栽培できます。さらにこれまで栽培してきたバナナや青パパイヤと比較しても軽いため、都市部に低労力で運搬することもできます。そして村の住民の生活が安定することにつながります。

大変興味深い内容で、講義の後にも質問が止まらないなど、充実した時間となりました。

講義の後はお昼休み。大学の雰囲気を味わいながら移動し、実際に摂南大学の学食を体験しました。

ラーメンやロコモコ丼など安価でボリューム満点。そして味も抜群。ついつい食べ過ぎてお腹いっぱいになりましたね。

そして大学内にはコンビニもあり、ちょっと疲れたら甘いものも買うこともできます。

さて、お腹いっぱいになったところで大学の入試制度について説明いただきました。『総合型選抜』『一般推薦入試』『共通テストを利用した入試』、大学を受験する場合の『併願』と『専願』のちがい、そして農学部系の大学にあり、人と自然科のように専門学科で学ぶ生徒を対象とした『専門高校生入試』についてなど詳しく説明いただきました。このような入試方法は摂南大学だけでなく他の大学でも同様のシステムがあります。

次は在学生を囲んで座談会です。今回は有馬高校人と自然科を卒業した3名の学生が駆けつけてくださいました。

『いつ頃摂南大学に行こうと思ったんですか?』『大学の授業ってどんな内容なんですか? 』『大学までどのようにして通学していますか?』『高校在学中にやっておいた方がいいことはありますか?』・・・・などなど疑問に思っていることを、直接3名の先輩在学生に質問していました。先輩も後輩からの質問に丁寧に答えて下さり、エールを送ってくださいました。

最後は施設見学です。豆知識ですが、摂南大学枚方キャンパスは学内に京都府と大阪府の県境があります。一応県をまたいで写真を撮りました。そしていよいよ研究農場。有馬高校よりも立派なガラス温室が並んでいましたね。

そして3年生から所属する研究室やゼミ室はガラス張りで、大学の先生と学生が常にコンタクトをとれる環境でした。実際に大学生がゼミ活動や研究活動を行っている様子も見ることができました。また休憩スペースや自習スペースなども案内いただき、屋上から市街地を見渡せる景色は最高でしたね。

以上で大学見学は無事終了。短い時間でしたが、『大学』というイメージが膨らんだのではないでしょうか。まだ1年生なので自分の進路イメージは固まっていないかもしれませんが、これから少しずつ考えていきましょう。そしてどのような進路となっても対応できるように、今回の大学訪問も含め様々な行事や普段の実習、授業に全力で取り組みましょう。

最後に、今回の大学訪問(高校生就農講座事業)にご支援いただきましたひょうご農林機構様、ご協力いただきました摂南大学農学部の先生方、学生の皆さま、本当にありがとうございました。

人と自然科「クラインガルテン」2学期その7 最終回

5月からスタートした「クラインガルテン」も11月27日(水)で受講生の方と行う授業も最終回です。夏休みも合わせて20回の授業でした。

今日は閉講式です。まず、校長先生より『知っていることを実行、他人に教えることでステージが上がる。これを再認識することでさらに解りやすくなる。受講生の方には、今後も有馬高校の応援団であって欲しい』とご挨拶をいただきました。

次にお一人お一人に修了書を授与していただきました。

また、受講生の方からはこの授業を振り返っての感想をいただきました。

『来週から寂しくなる』『時間が過ぎるのが早かった』『生徒が温かく教えてくれた』『高校にタイムスリップしたみたい』とさまざまなコメントをいただきました。

生徒からは授業の感想と将来の夢や目標を語ってもらいました。

受講生の方、本当に「クラインガルテン」を受講していただきありがとうございました。生徒にとって受講生の方と一緒に授業できたことは大きな財産になることでしょう。また、一般の方もこのブログを見て是非、生徒達と授業したい方は来年の4月に募集を行います。振るって参加ください。

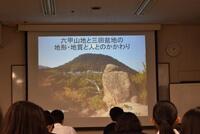

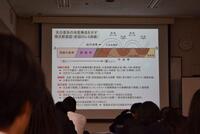

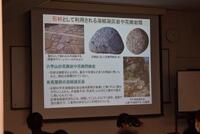

人と自然科 ひとはく連携セミナー7回目 三田盆地周辺の地形と地質について学ぶ

11月22日(金)人と自然科1年生学校設定科目『人と自然』の授業において、今年度第7回目となるひとはく連携セミナーが実施されました。

有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の研究員から自然や環境、動植物など専門的な講義を直接頂き、深く学んでいます。前回の6回目も『未来に残したい農業や農村の持つ魅力』をテーマに、衛藤 彬史研究員より、農村風景や生活文化とともにある食や行事など、時代の移り変わりとともに失われつつある農業・農村の価値や美しさを次世代に継承していくための工夫や取り組みについて講義をいただきました。

ひとはく連携セミナー6回目 未来に残したい農業や農村の持つ魅力について学ぶ に関する記事はこちら

第7回目となる今回は加藤 茂弘研究員より『人とのかかわりから見た三田盆地周辺の地形と地質』をテーマに講義いただきました。有馬高校が位置する三田盆地周辺には、六甲花崗岩、有馬層群、神戸層群、大阪層群といった特殊な地層が存在しており、石材や農業などに利用されてきました、一方で地滑りなどの自然災害を引き起こしたという面もあります。今回は三田盆地周辺の大地と私たちとのかかわりについてお話しいただきました。

まずは有馬高校が位置する周辺の地質について学びました。六甲山地には『有馬ー高槻構造線』と呼ばれる地質境界の断層があり、有馬高校が位置する北側は火山岩・堆積岩が多い神戸層群・有馬層群・丹波層群があります。一方南側には深成岩・堆積物が多い大阪層群・段丘層・沖積層・埋立地で形成され、御影石で有名な六甲花こう岩などが存在します。地形と地質は仲良しだということが分かります。

次に地層について学びました。普通の地層は上位の地層のほうが新しく、深くなるほど古くなります。一方で大陸プレートの下に海洋プレートが沈み込んでいる場所では、海溝にたまった土砂とともに大陸側に押しつけられはぎ取られます。この部分は上に重なるほど古い地層になっており、これを『付加体』といいます。

そして『付加体』に存在する岩石についても教えていただきました。『付加体』には石材や鉱石として利用される岩石が多く含まれており、乾電池の電極や鉄鋼、アルミの強度向上に利用されるマンガンや、耐火煉瓦の原料となる赤白珪石、火打石などに使われる赤色チャートなど様々な岩石がみられます。

さらにマグマが冷え固まった結晶化してできた『火成岩』についても学び、流紋岩・安山岩・玄武岩・花こう岩・閃緑岩・斑れい岩など中学校の理科で学んだ岩石の名前があげられ、有馬層群の流紋岩や六甲花こう岩などの写真を見ながらそれぞれの岩石の特徴や利用法についても知ることができました。

その他甲山など三田市周辺の地層の話を交えながらの話も多く、時間が足りないほど内容の濃い講義でした。加藤先生、専門的なお話を分かりやすく教えてくださり本当にありがとうございました。

次回のひとはく連携セミナーは、いよいよ最終回。『三田周辺の地層と化石~植物化石の仲間分けにチャレンジ~』をテーマに、半田 久美子研究員より講義をいただく予定です。実際にグループワークで神戸層群の化石の観察・仲間分けも実践させていただけるとのこと。楽しみですね。

人と自然科 農業クラブ三田警察署の装飾活動を行いました

11月26日(火)農業クラブ本部役員の生徒が三田警察署を訪れ、装飾活動を行いました。人と自然科では、日ごろの授業や実習で学んだ技術を活かして、公共施設の花壇装飾やイベントでの作庭などを行っています。

ひょうごまちなみガーデンショーin明石に出展しましたに関する記事はこちら

三田市民文化祭エントランスにてフラワーアレンジメント作品がご来場の皆様をお迎えしますに関する記事はこちら

今回は三田警察署の装飾。これまで長い間玄関前に設置した花壇に装飾していましたが、腐食が進みやむなく撤去。今回からは花苗を定植したプランタを手作りのウッドカバーに入れ、装飾する形に切り替えました。

学校で自分たちで栽培したパンジー・ビオラ・ハボタンをプランタに定植し、警察署玄関前に設置しました。

作業はあっという間に終了。警察署の装飾は20年以上続く活動で、今年の春には署長より感謝状もいただきました。

今年の春の活動 農業クラブ三田警察署の花壇装飾活動&感謝状をいただきました に関する記事はこちら

三田警察署を訪れた際はぜひご覧ください。

理科 小高連携授業

三田小学校4年生の児童の皆さんが11月26日(火)に有馬高校に来てくれました。

この日は小高連携授業。理科の授業の楽しさを伝えるために、高校生が先生となって化学実験や生物観察の授業をします。

元気な4年生が高校生の先生を前に着席。何が始まるのか、心待ちにしてくれていたようです。

こちらは化学の授業。

液体窒素を使って氷点下196度の世界を紹介しました。

物質の変化に「わぁ~」「固まってる!」など、驚きと思い思いの声を上げる興味深々の児童の皆さん。

高校生先生も分かり易い言葉を選んだり、声の大きさや表情に気を付けながら質問や説明を進めていました。

スライム作りでは、事前準備で良い状態のスライムが作れるように薬品を調合した成果が出て、上手い具合に出来上がり、楽しんでくれていました。

こちらは生物授業。

人体模型を前に、体に関するクイズに積極的に答えてくれる児童の皆さん。高校生先生も緊張していたことも忘れ、徐々に一緒になって楽しむ姿が見られました。

顕微鏡での生き物の観察も、レンズを覗いて「大きく見える!」「すごい!」「楽しい!」と驚きの声をあげていました。高校生は、校内や池で生き物を探したり、顕微鏡を調整したりと準備も頑張っていたので、喜んでもらえて良かったです。

三田小学校の4年生の皆さん、理科の授業はいかがでしたか。

私たちの身の回りには不思議がいっぱい。その不思議は、案外理科の分野に分類される不思議がたくさんあります。

そんな理科の世界に興味や関心を少しでも持ってくれたり、今回の授業が楽しかったと思ってくれていれば嬉しいです。

高校生にとっても、人に物事を伝えるための準備や段取り、説明の仕方など、様々な面での学びができ、貴重な体験ができました。

三田小学校の皆さん、また有馬高校に遊びに来てくださいね。

そして、『学び』の楽しさを体感することはいくつになっても大切なこと。

持続可能な社会のために、今後も若い世代の力が飛躍していくことを願います。

第32回高校生英語暗誦・スピーチコンテスト 予備選考会

11月23日(土)にホテル北野プラザ六甲荘で行われました、「第32回高校生英語暗誦・スピーチコンテスト 予備選考会」に79回生から1名出場いたしました。

県内の45校の高校1年生が午前・午後の部に分かれてコンテストは開催されました。

予選選考会では暗誦コンテストが行われ、最終選考会はスピーチを行います。

暗誦コンテストの題は、

What adults can learn from kids / Adora Svitak(大人は子供から何を学べるか/アドーラ・スヴィタク)

で、制限時間は3分30秒でした。

10月上旬に原稿を初めて見て、そこから内容を理解しながら原稿を暗記していきました。

校内での練習を繰り返すたびに、暗記できている分量や感情の込め方、ジェスチャーの幅も広がっていました。

本番3日前の終礼でクラスメイト全員の前で行った練習では、緊張しながらも制限時間を30秒以上残して読み切りました!

終礼後、クラスメイトから「あの量の文章を覚えられてすごい!」や「とても流暢だった!」といった声が聞こえました!

本番は、高校生だけでなく審査員や保護者の方々が大勢いる中で、一度も詰まることなく多彩なジェスチャーを用いながら発表を行ってくれました!

結果の発表は12月上旬で、まだ選考が通過したかはわかりませんが、生徒にとっては大きな経験であったと思います。

コンテストの練習に協力していただいた保護者の方や先生方、ありがとうございました!

人と自然科 農業クラブ『でんスポ秋まつり~オータムフェスタ~』に出展しました

11月23日(土)神戸市北区にある北神戸田園スポーツ公園にて、『でんスポ秋まつり~オータムフェスタ~』が開催され、人と自然科農業クラブの本部役員の生徒、並びに農業クラブフラワーアレンジメント班の生徒が参加しました。

1年生の生徒にとっては今回初めての校外イベントとなります。今回販売部門では学校で栽培した野菜やハボタン、そして今年から栽培に力を入れている青パパイヤを持参しました。

『でんスポ秋まつり~オータムフェスタ~』準備に関する記事はこちら

1年生の生徒は2年生の先輩に教えてもらいながらみんなで準備を進め、10時からいよいよ農産物販売&フラワーアレンジメント体験スタートです。

まずは販売部門。持参した野菜類はすぐに完売。ハボタン苗を中心とした草花苗もたくさんの方に購入いただきました。

そして今回一押しの青パパイヤは、出張販売。青パパイヤの健康効果を宣伝しながら、会場を歩き回りながら販売し、たくさんの方にご購入いただきました。

そしてフラワーアレンジメント班です。今回もアーティフィシャルフラワーを使ったコサージづくり体験です。体験会場がいっぱいになることもありましたね。大盛況です。

1年生のフラワーアレンジメント班の生徒は初めてのイベントでの体験ということで、この日に向けてわかりやすく教える手法について技術を磨いてきました。ワイヤリングやテーピングなどの技術を丁寧に教え、子供たちは大喜びです。子供たちを中心に、50名弱の方に体験いただきました。

そして農業クラブ本部役員&フラワーアレンジメント班の生徒がイベントを頑張っていると・・・今回もやはり出てきてくれました。人と自然科の生徒が実習を頑張っていると姿を現す妖精さん「ひとっしー」です。出てきた瞬間に子供たちが集まってきて、一緒に写真をたくさん撮りましたね。

イベント当日は小雨が降ったり晴れたりの不安定な天気でしたが、たくさんの方が有馬高校のブースに来場いただきました。花苗、野菜、果実を購入いただきました皆さま、そしてアレンジメントを体験してくださいました皆さま、ありがとうございました。また田園スポーツ公園の皆様、イベントにお誘いいただき本当にありがとうございました。

図書室より ビブリオバトル兵庫県大会

11月24日(日)、甲南大学岡本キャンパスにて『ビブリオバトル兵庫県大会』が行われました。

今年度は『ひょうご子どもの読書フォーラム』も同時に開催され、兵庫県が読書の推進に力を入れていることを感じる大会となり、参加者や聴衆者も多くいらっしゃいました。

そんな中、有馬高校からも校内選考会を見事に勝ち抜いた生徒が出場しました。

緊張しつつも大会を楽しみにし、忙しい学校生活の合間を縫っての、練習の成果を発揮する日がきました。

参加校が年々増える中、青柳碧人著『むかしむかしあるところに、死体がありました。』を紹介しました。

自分が読んで面白かった点や、本書の魅力や着目点など、5分という時間の中でプレゼンテーションをし、読書が与える素晴らしさを語ってくれました。

決勝には進出できませんでしたが、多くの人前で話す経験ができ、今後の課題や目標が見え、人生を豊かにするための通過点となった大会でした。

今回の大会出場にあたり、携わってくださった全ての方々に感謝いたします。

今後も有高では、生徒と共に読書推進活動を進めて参ります。

人と自然科 今週末の北神戸田園スポーツ公園イベントに出展します(青パパイヤ買いに来ください)

有馬高校人と自然科最大の行事である秋の農業祭が終わり、あっという間に2週間が経とうとしています。

令和6年度秋の農業祭 盛大に開催されました・・・に関する記事はこちら

今年はお客様に多く来場いただき、ほとんどの農産物が完売しました。当日有馬高校の野菜が買えなかった・・・という方必見。今週末11月23日(土・祝)10時~15時に北神戸田園スポーツ公園で開催されます『でんスポ秋まつり~オータムフェスタ~』に有馬高校人と自然科が出展します。

少し残していた有馬高校で栽培したハクサイやダイコンなどの野菜やハボタン苗、授業で調整したギンナンや竹炭などを販売します。また、有馬高校人と自然科での特色ある学びフラワーアレンジメントのコサージづくり体験や、人と自然科公式キャラクターひとっしー君とのふれあい体験も予定されています。参考までに春に開催された『でんスポアドベンチャーフェスタ』の記事をご覧ください。

4月に開催されたでんスポアドベンチャーフェスタにて苗販売&アレンジ体験実施しました・・に関する記事はこちら

さて、今回の『でんスポ秋まつり~オータムフェスタ~』の一押し商品が、新しい教育課程となって新設された『果樹と緑コース』で栽培が始まった青パパイヤです。最近パワーフードとして注目されている青パパイヤ。学校横の市道脇を通られたときに、たわわに実ったパパイヤ並木に皆さん気づかれましたか?

露地(屋外)で栽培している青パパイヤ。三田市では気温が下がってきたら枯れてしまうため、今回のイベントに向けすべて収穫することにしました。

一生懸命収穫、パック詰めを行った青パパイヤ。今回は100グラム当たり0.5円の量り売りします。青パパイヤは癖が全くないので、サラダはもちろん、炒め物や煮物など多くの料理に活用できます。次回の販売は来年度になりますので、試してみたい方はぜひこの機会にご購入ください。

さらに今回初めて乾燥させたパパイヤの葉や茎も販売します。

パパイヤの葉や茎はウサギやハムスターのエサとして、ペットショップやインターネットで販売されています。動物にとって嗜好性が高いことが特徴です。有馬高校の青パパイヤは栽培期間中一回も農薬を使用していないので、動物にも安心です。生徒が飼っているウサギに食べてもらったところ、大好評でした。

『でんスポ秋まつり~オータムフェスタ~』は、10時~15時小雨決行です。入場は無料ですが駐車料金は必要とのことです。皆様のお越しをお待ちしております。

人と自然科「クラインガルテン」2学期その6 あと2回になりました・・・

今回は11月20日(水)の授業について紹介します。

5月からスタートした「クラインガルテン」の授業、今回で19回目となります。

秋の収穫も最終、カリフラワーの収穫を行いました。残念ながら担当区域のものは

夏からの高温傾向でまだ収穫できず・・・違う時期に定植した3年野菜班のカリフラワーを

収穫します。

収穫する方法を説明して収穫スタートです。最近は「白色」だけでなく「オレンジ色」や

「紫色」のカリフラワーもあります。受講生の方には何色が良いかを選んで収穫して

もらいます。

収穫を終えて、生徒・受講生とクラインガルテンの圃場で記念撮影です。

いよいよ、来週が受講生の方と一緒に授業する最終回となります。

今日みたいないい天気だと良いですね。

人と自然科 農業クラブ 第59回新しい農業を目指す高校生等の集いに参加

11月14日(木)兵庫県立嬉野台生涯教育センターにて、第59回新しい農業を目指す高校生等の集いが開催され、兵庫県立有馬高校人と自然科からも1・3年生の生徒13名のクラブ員(生徒)が参加しました。(2年生の生徒は修学旅行期間中ということで残念ながら今年は参加できませんでした。

この事業は県内に11校ある農業学科を持つ高校、そして兵庫県立農業大学校の生徒が毎年集い、将来の進路に役立てること、そして同じ農業を志す仲間としての連帯感を養うことを目的とした会で、県内から就農や農業関連産業への就職に興味を持っている生徒が163人が集まりました。

ちなみに、近年人と自然科には農業に興味関心を持った生徒が多く在籍しており、卒業後の進路においても農学系国公立大学、私立大学への進学はもちろん、農業や農業関連産業への就職を目指した農業大学校への進学も多くなっています。

ちなみに今年度も、3名の生徒が農業・環境系国公立大学を、8名の生徒が農業系私立大学への進学を目指しており、国公立大学1名をはじめ合格の報告が続々と入ってきています。(詳しくは後日HPにて紹介いたします。)

話は戻し、開会式では兵庫県学校農業クラブ会長挨拶の後、今年度兵庫県学校農業クラブの事務局の兵庫県立播磨農業高校がある加西市の市長や兵庫県農業青年クラブ連絡協議会の会長様からの励ましの言葉を頂きました。

開会式の後、午前中は今年度、株式会社AGRICHを立ち上げた小山内 陽介氏から講演をいただきました。小山内さんは県立農業高校、そして県立農業大学校を卒業したのち、姫路市にある有限会社夢前夢工房でに雇用就農され修行。そして2015年に独立就農を果たし、路地ブドウと野菜等の複合経営をされています。

小山内さんが農業を目指したきっかけは、農業高校時代のブドウ栽培だったようで、自身が栽培したブドウを初めて食べたときの感動は今でも忘れられないとのことです。そしてブドウ栽培を中心に経営している現在、お客様がリポーターとして1シーズンに何度も足を運んでくれることがやりがいになっているそうです。

そして最後に私たち後輩へのメッセージとして、『皆さんも私もまだまだ農家の卵。まだまだできないこと、知らないことだらけですが自分の目指す農業の形を作り上げていきましょう。そして儲かる農業を目指していきましょう。』と励ましの言葉をいただいました。

昼食を挟み、午後からは分科会です。水稲(豆類・野菜・農産加工)、水稲(露地野菜・豆類)・施設野菜・果樹・酪農(乳製品加工)の5つの分科会に分かれ、先輩農業者との座談会を行いました。 生徒は自分が興味のある分科会に分かれて参加します。

「どの仕事でも同じだが、やったことだけ返ってくる」「自身は成功の第一の秘訣。自信が身につくほど日々考え努力してほしい」「様々なことに挑戦しいろいろな物事にアンテナを張って楽しんでチャレンジしてほしい」「地域の方々とのつながりを大切に」「世界を旅してそこの国の農業を見てほしい。農業はかっこいいんです。」などなど、先輩からの熱いメッセージに参加した生徒はかなり刺激されたようです。

分科会の後は全体会。各分科会の報告。そして兵庫県立農業大学校や森林大学校の紹介、そしてひょうご就農支援センターより、新規就農に向けた兵庫県のサポート体制などの紹介がありました。そして最後は参加者全員で、FFJの歌(全国の農業高校生が歌える歌)を歌い、つどいは終了です。

参加したみなさん。充実した1日となりましたか。将来の進路実現にの参考にしてください。運営を担当していただいた播磨農業高校の皆さん。ありがとうございました。

人と自然科「クラインガルテン」2学期その5 収穫

今回は10月中旬から11月上旬に実施した内容を紹介します。

本年の秋は、いつまでも続く高温傾向が続いています。野菜は暖かい=生育は早いではなく、

ある程度の寒さに当たることが必要なものがあります。蕾を食用とするブロッコリーも花蕾の

生育には15~20℃程度が良い条件とされています。例年より少し遅れてようやく収穫で

す。また、ミズナも寒さに当たった方が軟らかくなるのですが、少し茎葉が硬かったようで

す。

ダイコンも生育バランスの崩れや乾湿の差が激しく、裂根のものもありましたが、まずまずの

大きさのものを収穫することができました。

問題はハクサイです。アオムシやバッタなどの大量発生によりかなりの被害を受けて

しまいました…。授業受講生のハクサイも残念ながら食害により収穫できない事態に

なりました。急遽、1年生が管理していたハクサイで収穫することとしました。

1年生の皆さん、丁寧な管理をありがとう。

一般の方と一緒に授業をするのもあと2回。受講生の皆様も宜しくお願い

します。

人と自然科 ひとはく連携セミナー6回目 未来に残したい農業や農村の持つ魅力について学ぶ

11月1日(金)人と自然科1年生学校設定科目『人と自然』の授業において、今年度第6回目となるひとはく連携セミナーが実施されました。(秋の農業祭や修学旅行など学校行事が続き、ご報告が遅れすみませんでした。)

有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の研究員から自然や環境、動植物など専門的な講義を直接頂き、深く学んでいます。前回第5回目も『種子散布の生態学』をテーマに、藤井俊夫研究員より、植物が生息域を広げていく技ついて学びました。

ひとはく連携セミナー5回目 植物の移動方法について学ぶ に関する記事はこちら

第6回目となる今回は『未来に残したい農業や農村の持つ魅力』をテーマに、衛藤 彬史研究員より講義をいただきました。棚田やかばたのような農村風景、また生活文化とともにある食や行事など、農業や農村にはその地に根づいた様々な魅力があります。時代の移り変わりとともに失われつつあるそのような価値や美しさを次世代に継承していくための工夫や取り組みを紹介いただきました。

まずは大豆に見る和食の今について説明いただきました。日本人食文化を考えるうえで味噌や醤油などの使用される大豆は和食の要です。しかしこの大豆のほとんどは海外から輸入されておりその自給率は20%で、ほとんどをアメリカやカナダから輸入しています。日本産の大豆は値段が海外と比較し高いですが大豆の文化を守るために、量より質を高める工夫を行っています。日本産の大豆の生産の減少が続けば、加工や調理に関する文化が引き継げなくなることが予想されます。

次に農業を英語に翻訳した単語『Agriculture』の意味について考えてみました。『Agriculture』は『Agri-culture』つまり直訳すると『農-文化』です。ユネスコが選定する『世界無形文化遺産』に日本の和紙が2014年に、日本の和食が2023年に登録されました。和食は先ほど紹介した大豆などの生産と直結していますし、和紙についても原料はコウゾ・ミツマタ・ガンピなどが主に使用されています。その和紙の生産におけるコウゾの国産比率は5%程度といわれており、現在文化財の補修に使用する和紙も外国産が使われているのだそうです。(ちなみに絹の国産比率も0.2%以下という状況だそうです)このように日本の文化を守ることと農業は直結していることが分かります。

そして多様な農村景観を守る取組みについても学びました。学校での授業でも学んでいますが、近年農業就業人口が減少し、農業は衰退しています。その結果美しい農村景観も失われつつあります。先生からは兵庫県別宮の棚田や徳島県にし阿波の傾斜地農業、静岡県伊豆市の水わさび伝統栽培など全国のユニークな取組みを紹介いただきました。

最後に先生から『農業はクリエイティブだ』という言葉をいただきました。農作物の加工や調理で『家庭科』や『科学』を学び、生産をとおして『食育』を学び、地域のことを学ぶことで『社会・歴史』を学び、栽培をとおして『理科・生物』を学び、収量を分析することで『経済』や『数学』を学びます。他にも気象学や地質学・動物学・獣医学・・・このように農業とは『総合学習』なのです。

『農業を学ぶではなく農業で学ぶ』このことばがとても印象的で、まさに人と自然科が目指していることを先生に改めて再確認させていただけた内容でした。衛藤先生、興味深い講義をありがとうございました。次回のひとはく連携セミナーは、『人とのかかわりから見た三田盆地周辺の地形と地質』をテーマに、加藤 茂弘究員より講義をいただく予定です。地元三田市の環境が学べるよい機会となりそうですね。

修学旅行 <最後に>

郷の音ホールに到着しました!

3泊4日、お疲れ様でした。

生徒の皆さんは、家に帰り緊張が解けると、修学旅行中に忘れていた疲れがドッと訪れるかもしれません。しっかりと体を休めてください。

今回の修学旅行で得た経験、学んだことを、これからの生活の中で活かしてほしいと思います。

また、今回の修学旅行が実施できたのは、保護者の方や、様々な人の支えがあってこそだということを自覚し、感謝の気持ちを持ってください。

月曜日、2学年はお休みです。火曜日から元気に学校で出会えることを願っています。

最後になりましたが、ブログをご覧になってくださった皆様、本当にありがとうございました。

拙い文章で読みづらい箇所も多々あったかと思いますが、生徒たちの様子が少しでも伝わっていれば幸いです。

また、家の方で子供たちの修学旅行での話を聞いてあげてください。

4日間、本当にありがとうございました。

78回生修学旅行 引率団

78回生修学旅行<大阪伊丹空港 出発>

大阪伊丹空港に到着し、バスに乗車しました!

約1時間バスに乗り、郷の音ホールへと向かいます。

78回生修学旅行<那覇空港・解団式>

那覇空港に到着しました!

那覇空港にて解団式を行いました。

修学旅行委員が代表し、JTBの方やカメラマンさん、看護師さんにお礼を伝えてくれました。

この後は往路と同様に飛行機にて約2時間30分のフライトの後、大阪伊丹空港へ到着する予定です。

思い出深い沖縄から飛び立ち、兵庫へと帰ります。

修学旅行 総合学科12<沖縄タクシー研修>

沖縄タクシー研修です。

各班毎にタクシーを貸し切り、沖縄を観光します。

各班、事前に考えていたプランに沿って研修を行いました。

修学旅行の最終日に、沖縄を満喫できたのではないでしょうか。

この後は各班毎に那覇空港に集合し、飛行機にて兵庫県へ帰ります!

78回生人と自然科修学旅行その13 那覇国際通り商店街で昼食&ショッピング楽しみました

人と自然科です。サトウキビ収穫体験&黒糖づくり体験を終え、最後の研修先は那覇国際通り商店街での班別自由研修です。

昼食をとった後は旅の楽しみ。もちろんショッピングです。お世話になった家族やおじいちゃんやおばあちゃん、部活の後輩へのお土産を選びましょう。もちろん自分へのご褒美(お土産)も忘れません。

皆さん買い忘れはありませんか?悔いはないですか?

さて、大満足の時間を過ごしたところで那覇空港に向かいましょう。そして総合学科と合流し、兵庫に帰りましょう。

以上で人と自然科オリジナルプログラムの報告を終わり、本体からの報告にバトンタッチします。ご覧いただいた皆様、ありがとうございました。

78回生人と自然科修学旅行その12 サトウキビの収穫&黒糖づくりを通して農業の6次産業を体験しました 加工編

人と自然科です。サトウキヒの収穫を終え、屋内作業場に戻ってきました。

まずはとれたてサトウキビをかじらせていただきました。カマで切って水洗いし、口の中で噛んだ瞬間、自然な優しい甘さが口いっぱいに広がります。

次は収穫したサトウキビを押し切り機で切って、お土産で持って帰ります。自分たちで収穫したサトウキヒを家族にもかじってもらって、この甘さを感じてもらおうね。

いよいよ黒糖づくりです。しぼり機でサトウキビをしぼります。甘い汁が出てきました。その汁を煮つめて出来るのが黒糖です。ちなみに搾りかすも畑に有機質肥料として戻すのだそうです。

煮詰めた汁を鍋で煮て、氷を入れ、100%サトウキビジュースを試飲させていただきました。委員長号令の元、クラス全員で乾杯です。学校で栽培しているスイートコーンの香りが少しする天然のジュースは最高の味でした。

さて、搾り汁はカマで煮詰めていきます。焦げ付かないように混ぜ続けます。

そしてサンゴカルシウムを加え、再び混ぜてプレートに流し込むと固まっていきます。釜に付いていた黒糖を少し味見させていただくと、口の中に自然な甘さが広がり、一気に元気になりました。

固まった黒糖はヘラで均等に切っていき、

パックに詰めて記念のラベルを貼り、お土産として持ち帰りました。

体験を通して亜熱帯地域の農業、そして6次産業化について楽しく学ぶことができました。

最後は三線の音色でお見送りして下さいました。

『ニライカナイ』の皆様。ご協力いただきました農家様。楽しい時間をありがとうございました。

さて、いよいよ最後のプログラム。沖縄国際通りにて、昼食&ショッピング自由研修です。最後まで楽しく学びましょう。

78回生人と自然科修学旅行その11 サトウキビの収穫&黒糖づくりを通して農業の6次産業を体験しました 収穫編

人と自然科です。全員元気です。ビーチで集合写真撮りました。

お世話になった『ホテルみゆきビーチ』を出発です。

最終日の人と自然科オリジナルプログラムは、体験施設『ニライカナイ』でのサトウキビの収穫&黒糖づくり体験です。授業で学んだ農業の6次産業化と亜熱帯地域の農業について体験を通して学びます。

さっそくサトウキビ畑に入っていきます。全長約3メートルのサトウキビ。近くで見ると結構迫力ありますね。

説明を受けた後、早速オノやカマを使ってサトウキビを刈ります。今回は地元農家の方の全面バックアップの下、サトウキビ畑のいいとこらを確保していだだき体験を行いました。

そしてサトウキビ専用の二股のカマで葉を落として行きます。

さすが普段から農業実習で体験しているだけあって、手慣れていますね。葉を刈ったサトウキビは軽トラックに積みましょう。

収穫楽しかったですか?それでは屋内作業場に戻って黒糖に加工しましょう。続きは加工編で。

78回生修学旅行<朝食>

おはようございます。最終日の朝です。

本日総合学科は各班毎での沖縄タクシー研修、人と自然科はサトウキビ畑へ行くプランがあるため、生徒のテンションも高いように感じました。

朝食・部屋の整理をし、施設の方に挨拶を済ませた後、移動となります。