カテゴリ:報告事項

05 心理学共同演習① (76回生2年教育実践)

5月13日(金)に大学院生の方々に来ていただき、心理学共同演習の1回目を行いました。最初は大学院生の方々を前に緊張していましたが、話し合いを進めるうちに、自分から積極的に意見をだせるようになりました。また、研究テーマを決めることに、苦戦しましたが、分からないことを大学院生の方々に聞きながら楽しく話し合いができました。

これから長期に渡って行う心理学共同演習ですが、大学院生の方々に協力していただきながら、自分からも積極的に意見を出して、いい研究にできたらいいなと思います。

02 表現力育成講座①(77回生1年教育・心理入門)

4月25日(月)にピッコロ劇団の先生方にお越しいただき、表現力育成講座を行いました。クラスの仲間と協力しながら、表現することの楽しさや難しさを学ぶことが出来ました。

今回の講座では、決められたお題を表現して止まる『だるまさんがころんだ』など、楽しみながら学ぶことの出来る様々な活動を行いました。

グループに出されたテーマに合った場面を静止画で表現する活動では、それぞれのグループの中で意見を出し合い、一人ひとりが人やモノになりきって、見る人に伝わりやすい表現について考えました。

今回の講座を通して、同じテーマに対する表現でも、人によって表現の仕方や受け取り方が異なるということ、そして動きの大きさや速さなど、表現には様々な要素があるということを学びました。楽しく、多くのことを学べた2時間でした。

01 オリエンテーション・グループワーク(77回生1年教育・心理入門)

4月18日(月)に、オリエンテーションを行いました。

まだ学校生活が始まって二週間しか経っていない状態で、初めは班のメンバーと話せるか不安でしたが、みんな積極的にクラスの人に話しかけていき段々と仲良くなっていきました。

2人1組のペアでお互いに質問をし合い、その後2人2組の班で1分間、質問をしあったペアを紹介しました。みんな時間配分に気をつけながら発表しました。お互いにメモを取りながら顔を確認し、班で親睦を深めました。

03 心理学講演会 (76回生2年教育実践)

4月22日、今日は心理学講演会がありました。

2年生での心理学研究に向けて神戸大学院生から実際に研究している内容や実験についての貴重なお話を聞くことが出来ました!

講義を受けたあとは班ごとに分かれて研究したい内容などを話し合いました。

今日学んだことをこれからの心理学研究などに繋げていき、良い研究ができるようにしたいです!

02 校歌指導(76回生2年教育実践)

4月13日(水)、15日(金)、19日(火)に1年生に向けての校歌指導をしました。今回は自分たちで指導案を作った本格的な活動でもありました。それぞれの班で歌い方を工夫したり、ゲームを取り入れたりと同じ校歌指導でも、様々なやり方で行うことができました。

実際に指導を始めてみると、予想外のことも沢山ありました。声が教室の後ろまで届かなかったり、前に立つと上手く話せなかったりと反省も多かったです。でも、回数を重ねるたびに明るい雰囲気で話せるようになったり、同じ班の中でもっとこうした方がいいんじゃない?といった提案も出たりして、成長することができました。

最終日には、どの教室からもいままでで一番いい校歌が聞こえてきて良かったです。

この指導を通して、授業に必要な準備の量や、実際に指導する時の話し方などを学べたと思うので、今後の活動にも活かしていきたいです。

01 レクリエーション講座(76回生2年教育実践)

4月15日(金)に野外活動協会の方にお越しいただき、レクリエーション講座をしていただきました。

ジャンケンを使った簡単なゲームを行い、少し緊張していた私達の緊張をほぐし笑顔を引き出すような活動から始め、レクリエーションを行う際には導入で相手の緊張をほぐすための手法であるアイスブレイクをし、良い雰囲気作りが大切だと学びました。

「後出しジャンケンで負け続ける」などの少し複雑で頭を使ったゲームや、「全員で輪になり一斉にジャンプをしてどちらかの方に向いて向かい合ったペアから抜けていく」などの体を使ったゲームをし、誰かと一緒に何かをする楽しさを感じられる活動がたくさんありました。このような活動を通して教職類型の仲間との会話がより増えて全員が笑顔で楽しむことが出来ました。そしてレクリエーションを行う際は明確な目的を持ち、それを達成出来る楽しい活動を提供することが重要だと知りました。そのためには事前に準備をし、相手を楽しませるためには何が必要なのか考えていくべきだと教えていただきました。

今回学んだことを私たちの知識の一部にし、これから行われる77回生の歓迎会のレクリエーションで活用していきたいと思います。

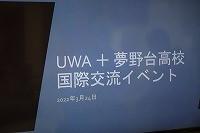

3月24日(木) 国際交流(西オーストラリア大学)(1年教職体験)

西オーストラリア大学との国際交流を行いました。この日に向けて、オーストラリアについて知りたいことを各自で考えた上で、オーストラリアについての話を聞いたりしました。ただ質問や紹介を考えるだけでなく、グループ内やグループ同士で考えを深めたりして、この交流がよりよいものになるようにしていきました。スライド作りでは各グループが一丸となり、日本の知ってほしいことを面白く作っていました。

本番でのzoomを利用した交流会では、前回の台湾の高校生との交流の経験を活かして、日本のことを、英語で上手く伝えることが出来ました。また、オーストラリアの学生の方は日本語を勉強されている方々だったので、日本語や英語で会話できたことに凄く感動しました。

1月24日(月) 心理学入門講座(1年教職体験)

今回は神戸大学院人間発達環境学研究科から谷口あやさんにお越しいただき、心理学の講演をしていただきました。今回の講演では主に「人への思い込み」ということをテーマにお話していただきました。心理学について講演を聞いたり、長期休みには本を読んだりしていますが、まだ理解するのに難しいことが多い中で、「思い込み」についてのクイズ等を加えながら、一から丁寧に説明して下さりました。心理学では「人への思い込み」のことを「ステレオタイプ」と呼び、「ステレ一オタイプ」は一見悪いイメージを持たれがちですが、人間の脳の働きを楽にするために日常的によく使用していることを知りました。しかし、「ステレオタイプ」は間違いに気づきにくく差別や偏見に繋がってしまうことがあるので、時には自分の考えに批判的になることが大切だと学びました。

1月11日(火) 心理学読書レポート (1年教職体験)

冬休みの宿題だった心理学読書レポート、夏休みに続いて2回目のレポートでした。1回目と2回目の間に心理学講座で同志社大学の赤ちゃん学研究センター センター長の板倉教授に講演していただき、心理学とはどのようなものかを知ることが出来ました。1回目と2回目では本を読んだときにはまったく見方がかわっていました。今回私が読んだ本は「思い込み」を題材としており、本を読んでいる最中に筆者の言っている思い込みは良いことには繋がらないということにとても共感を覚えました。専門家の言っていることが正しいと思っていたが実は間違いだった、なんて例もあって驚きとワクワクの連続でした。

みなさんも一度心理学の本を読んでみてください。1月24日(月)にある心理学入門講座も楽しみにしています。

12月15日(水)、15日(木) 表現力育成講座(1年教職体験)

今回の表現力育成講座では、兵庫県立ピッコロ劇団の2名の講師の方にお越しいただいて2日間にわたって実施していただきました。最初は、何をするのかわからずに緊張もしたけど、とても充実した時間になりました。

いろいろなゲームや、グループ活動に取り組みました。グループ活動では、それぞれのグループでテーマに合った静止画を体を使って作ったり、そこに動きをつけて動画にしたりしました。静止画では表情、動画では、動きや言葉を加えたり、ストーリーに合わせて表情を変化させたりしてテーマを知らない相手に伝わるようにたくさん工夫をしました。特に、「受け取る側」にとって、表情はすごく大事だということに気づきました。

今回、教えていただいたことを活かして、伝えるときは言葉だけではなく表情も使って、逆に受け取る側になってもしっかり相手と向き合って、表情や動きからも気持ちを汲み取れるようになろうと思います。

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えました。今後もよろしくお願いします。

100周年のキャッチフレーズとロゴです!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

「つたぽん」

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。