カテゴリ:報告事項

17 グローバル教育実践報告会(77回生2年生教育・心理実践)

9月11日に1学期に行ったオーストラリア交流の報告会をしました。

報告内容は、今回の交流のテーマや良かった点、改善点、交流して分かったオーストラリアと日本の違いなどを各班3分以内で紹介しました。報告方法はさまざまで、パソコンでスライドを作成して紹介する班や、2人での会話形式で紹介する班、動画を流して紹介する班など各班工夫してプレゼンを行いました。オーストラリアの教育事情を知ってさらに教育に興味をもつことができました。そして、これから室内小学校での英語活動もあるので各班が反省点や改善点に挙げていた英語能力を、今回の交流をきっかけにさらに高めたいと思いました!

18 心理学講演会②(77回生2年生教育・心理実践)

18.心理学講演会②

9月11日(月)に、兵庫教育大学より中須賀先生にお越しいただき、「スポーツ心理学」についての講演を聞きました。

スポーツをするときやテストに向けての自分自身の心の状態について学び、自分たちにとって身近なテーマであったことから、とても興味を惹く講演会だと感じました。

今回の講演会で特に印象に残ったのが、競技意欲や精神の安定・集中など様々な観点から得点をつけ、自分の長所・短所がはっきりと数値化される心理的競技能力の分析です。この分析を通して、どのようにしたら良い状態で競技ができるのか、プレッシャーに打ち勝つことができるのかなど自分自身の能力について知るいい機会になりました。

今回、これからの自分に役立つことや心理学演習に活かせる知識を沢山学ぶことができたので、精神面において大事な試合や競技場面では万全な状態で取り組みたいと思います。

16 読み聞かせ講演会(77回生2年生教育・心理実践)

16.読み聞かせ講演会

今回は兵庫図書館から講師の方に来ていただき、読み聞かせをしていただいて、絵本の読み方、選び方などを教えていただきました。

まず講師の方が「ぞうくんのさんぽ」という本を読み聞かせてくださいました。読み終わった後に表紙と裏表紙を合わせて見せたり、小さい絵は手で指差しをするなどの工夫が凝らされていました。ほかにも何冊か読んでくださり、絵本を読む時には絵を隠さないようにページをめくることや、表現しすぎないことでこどもの想像力をかき立てることや、絵本の世界に入れるようにすることの重要性を学びました。

その後読み聞かせをするために教えて頂いたポイントを参考に本を選び、みんなの前で読み聞かせをさせてもらいました。実際に前に立って読むとなると、読むことに集中をしてしまい、本が上に向いてしまったり、読むスピードが早くなってしまうなど、自分の想像より絵本の読み聞かせが難しいことに気付きました。

これから室内小学校との交流授業に向けて読み聞かせと英語活動に分かれての活動が始まっていくため、今回の講座で学んだことを存分に発揮して活動に取り組んでいきます!

15 夏のオープンハイスクール(77回生2年生教育・心理実践)

15.夏のオープンハイスクール

8月4日(金)に、夢野台高校にて夏のオープンハイスクールがありました。

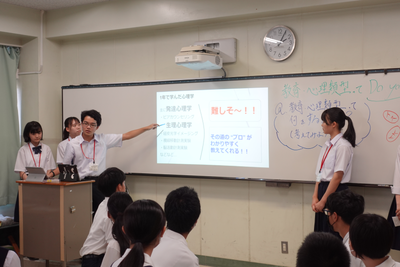

中学生に楽しんでもらえる授業をつくりあげることを目標に、短い時間の中で準備を重ねてきました。準備や本番を通して、改めて授業の大変さを経験し感じることができ、教育・心理類型の私たちにとって、とても有意義な時間だったと思います。

リハーサル、本番の午前の部、午後の部と何度も授業を繰り返し、先生のご指導のもと改善を重ねることで、最後はより良い授業をすることができました。たった1回の授業でも、それまでに何度も準備を重ねることが大切だということを学びました。

最後に、暑い中オープンハイスクールに来てくれた中学生のみなさん、本当にありがとうございました!

11月の学校説明会や秋のオープンハイスクールでもお待ちしています。是非参加してくださいね!

14 神戸大学大学院訪問(77回生2年生教育・心理実践)

14.神戸大学大学院 人間発達環境学研究科訪問

今回は、神戸大学大学院人間発達環境学研究科を訪問しました。

まず、山根隆宏准教授から神戸大学国際人間科学部にはどのような学科があり、どのような活動を行っているのかなど学部の紹介をしていただきました。また、山根准教授が行っている研究についても教えていただき、実験を行う際には、心理学の面からその実験から得たいデータは何か、どうすればそのデータを取り出せるのかを考えて行わなければならないのだと学びました。

その後ゼミ学部生から大学生活や授業、サークルについてリアルな声を聴いて、大学生活が具体的にイメージできました。

そしていよいよ大学院生の方と心理学共同演習の1回目を行いました。今回は主にグループごとにテーマを決めました。テーマを決め終わったグループから、大学院生の方と文献調べや、これからどうやって研究を進めていくのかという方針決めも行いました。大学院生の方から文研調べのコツを教えていただいたので、これからの心理学共同演習の活動でそのコツを活かしながら文献を探していきたいです。

2学期から始まる心理学共同演習では、今日決めたテーマを深く研究していけるよう、グループで協力して頑張ります!

13 兵庫教育大学訪問(77回生2年生教育・心理実践)

13 兵庫教育大学訪問 (2年・教育・心理類型)

7月21日、私たちは兵庫教育大学を訪問して、教育学の勉強に触れました。大学について、新入試制度について説明を受けた後、体験講義を受けました。キャンパスの見学もさせてもらい、進路について考える良い機会になりました。さらに、類型の卒業生で、現在兵庫教育大学で学ばれている先輩方にお話を聞きました。

その中で今の自分たちができる将来への取り組みを考えることができました。特に考えたことは、「有意義な時間の使い方を今から身につけること」です。大学生になると、自分で時間の使い方を選択する機会が増えるということや、受験勉強での時間の使い方の重要さを先輩がお話ししてくれたからです。そのため、「自由」を有意義に過ごすためにも今から時間の使い方を工夫することが大切だと感じました。

このように、実際に大学を見学して、たくさんのものに触れることで、自分の将来をイメージするきっかけになりました。

オープンハイスクール/学校説明会準備講座(77回生2年生教育・心理実践)

12.オープンハイスクール/学校説明会準備講座

6月30日(金)にレクリエーション講座でもお世話になった日野先生にきていただき、オープンハイスクールと学校説明会で行うレクリエーションの指導をしていただきました。 各班、事前に作った企画書に沿ってレクリエーションをおこないました。始めると、進行に戸惑ったり、時間配分のむずかしさを感じました。他の班の活動を見ることによって学べたこともありました。レクリエーションでいちばん大切なことは、そこに参加している全員が楽しむことなので、各班改善点を見つけ、オープンハイスクールや学校説明会にいかしていきたいです。

心理学準備講座(77回生2年生教育・心理実践)

7 心理学演習準備講座③

6月2日(金)

この日の授業は臨時休校によりリモートで行うことになり、再び谷口先生に講演を行っていただきました。

今回の講座は、アッシュという心理学者の「印象形成」の実験について解説していただきました。この実験は、中心特性と呼ばれる「冷たい」や「暖かい」といった、人の印象に大きく影響を与える言葉と、周辺特性と呼ばれる人の印象にあまり影響を与えない言葉について、それぞれが人に与える影響を調べるためのものです。私は、このことを知って、普段は印象をよくするために使う言葉があまり影響を与えないと知って驚きました。これから面接などで人に良い印象を与えないといけないことも増えてくるので、そのときはなるべく周辺特性の言葉ではなく、中心特性の言葉を使うといいかもしれません。

また、この実験からレポートを作成することになりましたが、初めての実験のレポート作りなので、書き方に注意しながら作成していきたいです。

心理学準備講座(77回生2年生教育・心理実践)

5.心理学演習準備講座②

5月29日に甲南大学人間学部の谷口あや先生先生にお越しいただき、心理学演習準備講座を行ってもらいました!

心理学を研究する際の注意事項や、ちょっとした実験も体験しました。

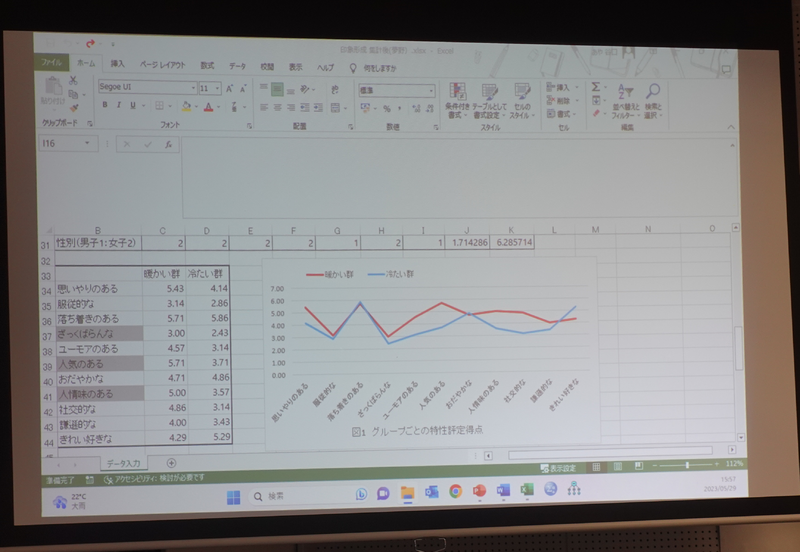

その実験の内容は、男性が詩を朗読している動画を見た後に、男性の人柄についてのアンケートが配られました。実は配布されたアンケートは二種類あり、いくつかの追加情報が書かれていたのですが、一か所だけ”暖かい人”or”冷たい人”に変えられており、結果が少し違いました!(2枚目の写真が結果です!)

追加情報に”暖かい人”と書かれていた人は”冷たい人”と書かれていた人よりも男性の性格を「ポジティブな人だ」と考える傾向がみられました。

谷口先生曰く、これが”暖かい人”と”冷たい人”ではなく、”足が速い・遅い”のような人の心にあまり影響がないものにしてみると結果はほとんど変わらないそうです。

このことから、人の心に及ぼす影響が大きい情報のほうが実験結果が変わりやすいことがわかりました!

言葉の種類による影響の違いについて簡単な実験を通して知ることが出来、楽しかったです!

心理学講演会(77回生2年生教育・心理実践)

9.心理学講演会①

6月5日(月)に、神戸親和大学より辻川典文教授にお越しいただき、「心理学」についての講演を聞きました。

教育と心理で分かれてから初めての講演会で、心理学に特化した非常に興味深い話を聞くことができました。

心理学はあらゆる心の動きを研究し、それを社会に活用していく学問です。そのため、日常生活のあるあるが取り上げられることも多くあります。今回の講演会で最も身近に感じたことは「セルフハンディキャッピング」です。これは、テスト前に勉強をしなかったり、「ちょっと自信ないんだけど…」とハードルを下げたりすることによって、失敗した時のダメージを減らし、成功したときの自信を高める、という自分の心を守るためについついやってしまいがちな行動です。

心理学を学んでいる中で、このようなよくある行動の裏に潜む心理を知ると、世界を見る目の解像度が上がり、私たちの日常がより面白いものに感じられます。これからもこの感覚を大事にして活動に取り組んでいきたいです。

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えました。今後もよろしくお願いします。

100周年のキャッチフレーズとロゴです!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

「つたぽん」

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。