総長・校長室より

兵庫県立山の学校のみなさんのご協力をいただきました

令和7年11月13日(木)兵庫県立山の学校のみなさんにお越しいただき、環境整備をしていただきました。

午前中は中学校、午後は黎明寮の樹木を伐採していただきました。

これまでに様々な施設で伐採をされているようで、みなさん慣れた手つきで手際よく作業をされておられました。

おかげで、枯れて危険だった松や水道管に影響を及ぼしていた樹木等が無くなり、安全・安心に学校生活を送ることができるようになりました。

兵庫県立山の学校のみなさん、ありがとうございました。

令和7年度の高校2年生・ラボ訪問が始まる

今年は、7月12日の環境人間学部でのラボ訪問から始まりました。

環境人間学部(7月12,13日)、看護学部(8月8日)、理学部(8月8日)、

社会情報科学部(8月28日)では、オープンキャンパスの日程に

合わせた訪問を行わせて頂いています。

その中で看護学部、理学部、社会情報科学部では、附属高校生のために

特別なラボ訪問の機会として、模擬授業やクイズ形式での講義に

参加する機会を頂いたり、研究室でのデモ実験を沢山見てきました。

7月17日の国際商経学部、8月4日の工学部でのラボ訪問では、

ゼミの時間に参加させて頂いたり、附属高校生のための特別な

キャンパスツアーを企画頂いたりと、多くの教授・准教授・助教の

先生方からとても貴重なご指導を頂いています。

今年も、5つの附置研究所でも、ラボ訪問をさせて頂けます。

7月29日の先端医療工学研究所から始まっています。

人と自然の博物館(自然・環境科学研究所、8月21日)、

高度産業科学技術研究所(8月22日)、

西はりま天文台(自然・環境科学研究所、8月29日)、

地域ケア開発研究所(9月25日)と、楽しみな企画が

沢山組まれています。どの機会でも、研究所の先生方には、

とても親身に附属高校生へのアドバイスを頂いてきました。

各ラボを訪れた際に先輩方が誇らしげに研究を紹介して

くれる姿に接して、将来の自分の姿を想像し、高校生が

わくわくしているところが見て取れるようです。

特に、工学部での附属高校卒業生の方々との懇談会では、

大学生活での楽しさばかりでなく、上手に将来を実現させる

ための知恵も授かってきたように思います。

各学部では学務課の皆さんを中心に、附置研でも多くの

事務の方々から、ご支援を頂いています。

附属高生を県立大組織の一員として迎えて下さっている

というお気持ちが伝わってくるように思うラボ訪問です。

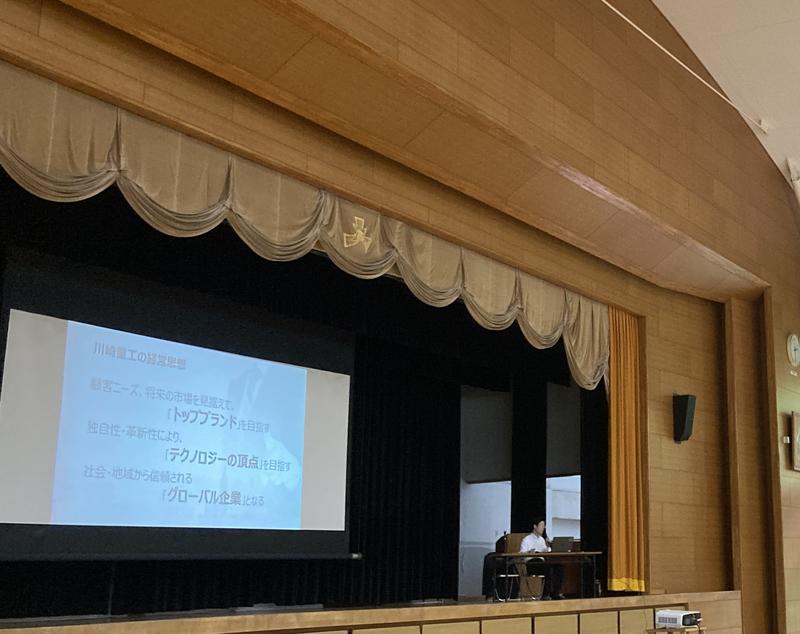

工学部ラボ訪問での「工学部の紹介」

附属高卒業生との懇談会

防災避難訓練を実施しました

6月13日(金)4限に防災避難訓練を実施しました。

・通報

・初期消火

・放送による避難指示

・出火場所に応じたより安全な経路による避難

・迅速な行動による集合・点呼

・消火訓練(光都分署の訓練を含む)

について訓練を実施しました。

たつの消防署の方に訓練の様子を見ていただき、

講評していただきました。

また、消防車の放水訓練や消火器の使用方法の説明及び訓練、

消火栓の使用方法及び訓練をしていただきました。

たつの消防署の方々、ご指導いただきありがとうございました。

今後の防災活動に役立てていきたいと思います。

教育実習生の皆さん お疲れさまでした

6月2日(月)~6月20日(金)の3週間又は2週間で5名の教育実習生の受入を行いました。

様々な大学から教育実習生をお迎えし、様々な教科で実習をしていただきました。

中には本校を卒業された方もおられ、在学当時の様子を先輩としてお話しいただきました。

教育実習生の皆さん、お疲れさまでした。

次は同僚としてお会いできることを楽しみにしております。

令和7年度離任式及び対面式を実施しました

令和7年4月9日(水)に中学校と高等学校でそれぞれ離任式と対面式を行いました。

離任式では、離任される教職員の紹介があったのち、お一人ずつ挨拶をしていただきました。

その後、生徒代表から感謝の気持ちとお別れの言葉があり、離任される方に花束を贈呈しました。

離任された教職員の方々、これまで本校のためにご尽力いただき、ありがとうございました。

今後のご活躍を祈念しております。

対面式では、2・3年生の代表から歓迎の言葉があったのち、新入生代表の挨拶がありました。

新入生の皆さん、早く学校生活に慣れ、充実した附属学校生活を送ってください。

令和7年度附属中学校第19回並びに附属高等学校第32回入学式を挙行いたしました

令和7年4月8日(火)西播磨県民局長様、兵庫県立大学の皆様、PTAの皆様、同窓会長様のご臨席のもと、入学式を挙行いたしました。

中学1年生70名及び高校1年生160名の入学が許可されました。

それぞれの代表が宣誓書を読み上げ、決意を表明しました。

ご来賓としてお越しいただきました皆様、祝電・祝詞をいただきました皆様、ありがとうございました。

今後も引続きご指導・ご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

令和7年4月1日に、足立新校長、那須新高校教頭が着任されました。

足立新校長、那須新高校教頭が、大学本部での辞令交付式にて小川副理事長から辞令を受け、着任されました。

そして、多くの教職員による出迎えの中、午後に附属学校に到着されました。

令和7年度の附属学校は、新たな先生方を迎えて、スタートを切りました。

着任した足立新校長(右)と那須新高校教頭(左)

国立大学法人兵庫教育大学と、高大連携教育に関する協定並びに教員養成フラッグシップ大学事業に関する覚書を締結しました。(R7.3.18)

3月18日(火)、国立大学法人兵庫教育大学(加東市下久米)と、高大連携教育に関する協定並びに教員養成フラッグシップ大学事業に関する覚書を締結しました。

兵庫教育大学は、全国で4つしかない教員養成フラッグシップ大学として、社会の要請に応える先導的な教職課程カリキュラム(学習観の転換、インクルーシブ、STEAM・EdTech・データサイエンス、連携協働等をテーマにした教師の養成プログラム)を開発している教員養成大学です。

本校は、理、工、国際商経、社会情報、環境人間、看護という多彩な6つの学部を擁する兵庫県立大学の附属高校です。この度、教員養成を柱としている兵庫教育大学と連携をすることで、更に支援を得る学問領域を広げることができます。

この協定を結ぶことで、本校生徒による大学授業等の聴講や、高校生対象の講義等の実施が可能となり、教育上の諸課題に対応する情報交換及び研究等によって本校の先生方が先進的な教育を学ぶ機会が増えます。変化の激しい現代において教育の在り方も絶えず見直す必要があります。今回の協定締結を契機とし、今後も本校の教育の質のさらなる向上に尽力してまいります。

また、ハイスペックパソコンや最新の3Dプリンター、ロボット教材等を豊富に備え、プログラミング教育やものづくりなどSociety5.0に向けた最新の教育活動を実践することができるSTEAM Labを見学させていただき、とても丁寧に説明していただいた上に、レーザー加工機で本校の校章と校訓を刻印した作品を作っていただきました。ありがとうございました。

令和6年度 兵庫県高等学校探究活動研究会に参加してきました(R7.2.8)

ひょうごリーダーハイスクール事業の一環として兵庫県教育委員会が実施した「兵庫県高等学校探究活動研究会」に参加してきました。当日は、兵庫県北部に大雪警報が出て参加できない一部の学校がありましたが、神戸市立御影公会堂には、兵庫全域からおよそ90のグループが集結し、熱いプレゼンテーションを繰り広げていました。

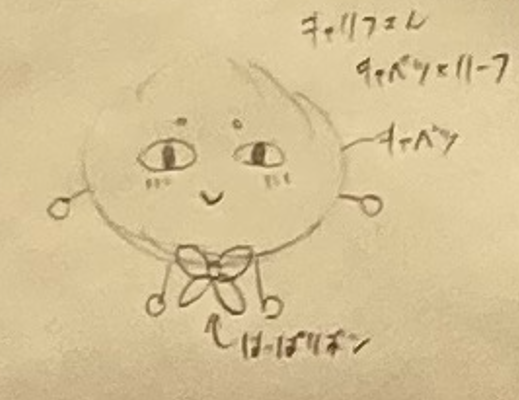

本校からは、「流行歌にみる感情の変化」班と「県大附属のゆるキャラを創ろう」班の2つの班員合計4名が参加して、多くの来客に探究活動の成果を伝えました。来場者の様々な質問にも自分たちが調べてきたことなので、自信をもって説明していました。このやりとりの中で、新たに気づいたことや知ったことを生かして、次の問いも深めていくことを期待しています。

皆さんお疲れ様でした!!

高校生プレゼンフォーラム2024に参加しました(R7.2.2)

2月2日(日)兵庫県立大学環境人間学部主催の「高校生プレゼンフォーラム2024」に、附属高等学校の2年生の生徒6班が参加し、発表しました。

発表内容は以下のとおりです。

「みんなに愛される県大附属のゆるキャラを創ろう」

「スマホと私たち 脱スマートフォン」

「流行歌にみる感情の変化」

「誰もが過ごしやすい教室にするには」

「県大附属高校生性格タイプの特徴~MBTIを用いて」

「県大附属高校生のキャラクターの人気からみる“かわいい”」

11月に中間発表をしましたが、その後兵庫県立大学環境人間学部の先生方から貴重な助言をいただく過程を経たおかげで、このプレゼンフォーラムでは非常に素晴らしい発表にブラッシュアップされていました。

本日の発表においても、環境人間学部の学生や先生方からの当を得た質問と価値づけによって、生徒の皆さんが取り組もうとした発表の意義が更に広がり、深まっていきました。

なお、「みんなに愛される県大附属のゆるキャラを創ろう」の班と、「流行歌にみる感情の変化」は、来週末2月8日(土)に御影公会堂で行う全県の高校生が集まる探究発表会にも出場します。

写真は、「スマホと私たち 脱スマートフォン」と「誰もが過ごしやすい教室にするには」の班の発表の様子です。

附属中学校 プロジェクト学習発表会(R7.1.21)

令和7年1月21日(火)は、中学校のプロジェクト学習発表会でした。

アース製薬、人と自然の博物館、西はりま天文台の先生方、そして兵庫県立大学からは、工学部、理学部、社会情報科学部、環境人間学部の先生方にご指導いただき、多くの助言をいただきました。保護者の皆様もたくさんご来校くださり、本当にありがとうございました。

発表は次の10班でした。自然科学と社会科学の双方を含んだバラエティに富む発表内容でした。

①天文班「宇宙や天文のことを調べてみよう」

②無重力班「地上で無重力状態を作って物体の動きを調べよう」

③カメムシ班「カメムシのニオイで芳香剤を作ろう」

④データ分析班「様々なデータをプログラムで分析してみよう」

⑤結晶班「結晶を成長させてみよう」

⑥防災班「日本の防災教育の特徴と防災教育の地域性の分析」

⑦植物生態班「植物生態学入門」

⑧渓谷植物班「富満渓谷の植生変化を探る」

⑨標本製作班「博物館に展示する標本製作」

⑩妖怪発掘班「地域の妖怪の発掘と再生」

なお、カメムシ班の発表は、読売テレビ、神戸新聞、関西テレビほか多くのメディアに取り上げていただいています。

写真は、結晶班と、防災班の発表の様子です。

令和7年度 大学入学共通テストが始まりました!!(R7.1.18)

大学入学共通テストが始まりました。 全国で495,171人が受験し、国公立大学や共通テスト利用型の私立大学への入学を左右する大切な試験です。本校からも多くの生徒が受験しています。昨日も、受験者集会を行い、総長をはじめ、多くの先生方の励ましがありましたが、生徒の皆さんは、本当に熱心に聞き入り、自分の力にしようとしていたのがとても印象的でした。

大学入学共通テスト当日は、会場の関西福祉大学に3年生の担任、主任が集い、生徒の皆さんの緊張をほぐすようたくさんの声掛けと笑顔で、試験会場へ送り出していました。

29回生の皆さん!! たくさんの応援団がついています!! どうか、自分の力を信じて、持てる力を出し切ってください!!

初めてのオンライン学校説明会が無事終わりました!(R6.11.17)

学校説明会をオンラインで行うという初めての試みを行いました。

不慣れなため、いろいろと改善すべき点は見つかりましたが、尼崎や明石など本校から遠く、説明会に来るだけで1時間以上かかる場所から視聴していただき、オンラインの意義があったと自画自賛しています。

ただ、本校生徒や先生の本当の良さは、どうしても伝わりにくい面もあります。現在は、オープン・スクール(R6 オープン・スクールご案内.pdf)で直接学校を見ていただくという企画も行っていますので、興味のある方は是非ご連絡をくださるようお願いいたします。

マレーシアのコレジ中等学校の先生と生徒の方が本校を視察されました。(R6.11.11)

マレーシアのKolej 中等学校(Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang)から、ジュマリ校長先生と日本語教師のマニ先生に加え、日本では高校1年と中学3年生に当たる2人の生徒さんが本校を視察されました。

コレジ校の生徒とは、昨年本校中学生がオンラインで交流をしており、今年はそれを一歩進める形で、先生方に本校の授業や施設等を見学してもらいました。

授業は、2年生のテクノタイム、1年生の総合英語、中学1年生の英語、そしてESSとの交流とたくさんの授業に入り、マレーシアの生徒さんは、発表を聞いてコメントをしたり、マレーシアの学校生活や文化などの紹介をしたりして、たくさんの交流を行いました。中学3年生のセラフィンさんは日本語も上手でしたが、それ以外にも英語や中国語等、6か国語を話せるそうです。授業の後にも写真を撮るなど、本校生徒といろいろな話をして仲良くなっており、「日本の生徒と学校が大好き」と言っていました。

今回の日本訪問では、本校に加えて、県立大学工学部、理学部、国際商経学部等を訪れ、学長や学部長と会談を行ったり、授業を受けたりする予定です。そして今後は、定期的にやりとりを続けながら、互恵的な国際交流の方法について更に探っていきたいと考えています。

第2回オープン・ハイスクールを実施しました!(R6.11.9)

音楽部の歓迎演奏で幕開けし、生徒会の生徒が作成した学校紹介や部活動紹介の動画、オーストラリアウィレトン校への国際交流、自然科学部の活動紹介等の全大会の後、生徒が授業を受けている様子や、部活動の様子、そして寮で実際に生活をしている寮生が寮生活の様子を案内するなど、生徒の活動を見る機会が盛りだくさんの第2回オープン・ハイスクールを実施しました。

今回は、DXルームが完成したことから、1年3組の総合英語の授業で班に分かれた発表を見てもらいました。準備時間のない中でも本校生徒は見ごたえのあるプレゼン資料をつくって当日は、臨機応変に発表をしており、手前みそで恐縮ですが、ポテンシャルの高さに驚きました。

予定があって参加できなかった中学生や保護者の方は、オープン・スクールを実施していますので、是非ご活用ください。

30回生台湾研修旅行団無事帰着!(R6.11. 02 )

30回生台湾研修旅行団無事帰着!(R6.11. 02 )

30回生台湾研修旅行団が無事帰着しました。

出発前は天候の不安があり、保護者の皆様にはご心配をかけましたが、ほとんどの行程をこなして皆さんは無事に帰ってきました。

生徒の皆さん、先生方お疲れさまでした。

旅行社の皆さん、いろいろと手配をしてくださり、ありがとうございました!

最後の力で笑顔を振り絞ってくれた先生たち。

まもなくお披露目‼ DXルーム‼

まもなくお披露目‼ DXルーム‼

視聴覚室だった部屋を、DXハイスクール事業の予算で生徒が主体的、探究的に学べる部屋に作り変えています。

写真は、改装途中の様子です。もとの壁紙をはがし、階段状になっていた床も取っぱらってしまいました。

もともとは階段式の座席で、映画館のように後ろの席からもスクリーンがよく見える部屋だったのですが、そのように映像を一方向から見るだけでは、一斉教授の時代の講義スタイルと同じになってしまいます。よって、授業の参加者が主体的に活動でき、相互の学びを促すスタイルの教室に作り変える必要がありました。

ということで、第2回オープンハイスクールの日にお披露目できるよう、急ピッチで工事を進めています。

どんな風に変化するのか!?

乞うご期待!!

以下は、改装途中の写真です。

Halloween at 附属中学(R6.10.31)

附属中学の入口に昨日から飾られてあるジャック・オー・ランタン。よく見てください。これは、町で売っている商品ではありません。ホンモノの大きなかぼちゃを畑で作り、中をくりぬいてつくった作品です。畑で育てて持って来てくれたのは、理科の清水先生、中をくりぬいて愛嬌のあるかわいいランタンをつくってくれたのは、ALTのイザベルとキャサリンです。

街中にはたくさんのデコレーションがあり、附属でも毎年恒例なので附属中生は見慣れているようですが、ほんとにこんな大きなカボチャができるなんて私はちょっと驚きでした。

毎日遠くからバスで通ってくる生徒の皆さんが、ちょっとでもほっとするようにと願う 先生方の愛情が垣間見えるジャック・オー・ランタンです。

芸術鑑賞会&体育大会を行いました②(R6.10.24)

午後からは、メジャーデビュー22周年を迎える、日本初のアカペラグループ、チキンガーリックステーキの皆さんをお招きしての芸術鑑賞会でした。チキンガーリックステーキの皆さんは、この時期には様々なイベントのゲストとして引っ張りだこで、翌日と翌々日には播州織フェアや神戸まつりなどを控えた中での学校公演でした。

けれども、そんな多忙な中にもかかわらず、「体育大会を終えた後の中高校生」というおそらく前例のない観客に向き合い、楽しませるための様々な工夫を凝らして会場を盛り上げくださいました。芸術鑑賞会の午前中に体育大会を行うことが決まったことに合わせて、急遽アカペラで運動会のBGM「天国と地獄」を取り入れてくださったり、あいみょんの「マリーゴールド」を参加型でコーラス参加させていただいたり、附属中高校用の一回きりの特別バージョンのステージでした。中でも、渡辺敦(あっちゃん)さんによる、自らの子どもの頃の夢の話の後で、オリジナル曲の「Winner!」を聴かせていただいたときは、歌に込めた中高校生へのエールがより深く心に響きました。

また、「母なる海」というオリジナルソングの合唱用スコアとCDを寄贈してくださいました。「一人で生きていけない みんな支え合って繋がりあって」というフレーズが「未来の子供達のために」と続くところは、命をつないでいく私たちの在り方をつかみ取っていて、強く心を打たれます。大事にしていきたい歌だと思いました。

チキンガーリックステーキの皆さんありがとうございました!!

体育大会&芸術鑑賞会を行いました①(R6.10.24)

体育大会&芸術鑑賞会を行いました①(R6.10.24)

今年は、体育大会を行う予定だった10月3日と予備日の4日は雨のため実施できず、代替行事を10月24日に設定しました。ただ、この日も数日前の天気予報では空模様は怪しく、今年の体育大会は実施できない危険をはらみながらも、皆さんの準備と努力で素晴らしい体育大会を開催することができました。

天候は、人間の力ではどうすることもできません。でも、人間にもできることがあって、それが予想であったり、準備であったり、状況に応じた対応です。

今回、本校の生徒と先生たちは、可能な限りの予想のもと、できる限りの準備と対応をしてこの体育大会を迎えました。テストが明けて間もない週であること、入試が迫っている3年生、週が明けると修学旅行がある2年生など、様々な状況等の中で、芸術鑑賞会と同日に種目を絞って実施するという、難しい選択でしたが、生徒の皆さんは全力で競技を行いました。

年度によっては、特に天候に不安もなく、普通に体育大会ができた年もありますし、実際天気が良ければ、全ての種目が実施できたのは間違いありません。しかし、困難な中で私たちの最大限の力を発揮して行った体育大会は、それにもまして素晴らしい価値があったのではないかと思います。そんな思いも込めながら、講評の時に「素晴らしい体育大会だった!」と皆さんにお話しさせていただきました。

赤穂郡中学校剣道大会が開催されました(R6.9.28)

赤穂郡の剣道大会が上郡中学校で開催されました。

今回は全て個人戦で、グループごとの総当たり戦とトーナメントの勝者同士の決勝トーナメントの試合でした。(上郡中学の部員は十分いましたが、附属中学のメンバーが不足していたため、団体戦は実施しませんでした)

附属中学からは2名の選手が個人戦に参加しました。

普段の練習の成果を存分に発揮したよい試合ばかりでした。

オーストラリア ウィレトン高校の生徒の皆さんが授業に参加しています(R6.9.18)

本校の姉妹校、オーストラリアの姉妹校ウィレトン高校の生徒16名が、9月17日から9月27日まで、附属高等学校、中学校に登校しています。

バディと一緒に登校して授業を受けたり、書道や茶道を体験したり、中学校でプロジェクト学習を見学したり、また、龍野や広島の史跡を見学することも行います。

本日、9月18日は、高校1年生や2年生の英語の授業に参加したり、中学校でオーストラリアの海外研修に参加した生徒の報告会に参加したりしました。本校生にとっても非常Iに大きな学びになっています。

これは、中学生の海外研修の報告会の様子です。本校の中学生は、司会、発表など、どれも素晴らしかったですが、特にウィルトン高校の生徒への質問コーナーで、ウィルトン高校の英語での回答をその場で日本語に翻訳して本校生に解説するという離れ業を堂々とやってのけて、びっくりするほど高い英語の対応力を発揮していました。

兵庫県立大学 自然・環境科学研究所(西はりま天文台、人と自然の博物館)をラボ訪問しました(R6.7.19,7.26)

皆さんは、兵庫県立大学 自然・環境科学研究所をご存じでしょうか? ご存じないという方でも、西はりま天文台と、人と自然の博物館と聞けば、知っている人は多いのではないでしょうか? 兵庫県立大学の自然・環境科学研究所には、5つの系(宇宙天文系、自然環境系、田園生態系、森林動物系、景観園芸系)があり、そのうちの宇宙天文系が西はりま天文台(佐用)、自然環境系が人と自然の博物館(三田)というふうに研究員・教員を兼務しておられます。(ちなみに田園生態系=県立コウノトリの郷公園(豊岡)、森林動物系=兵庫県森林動物研究センター(丹波)、景観園芸系=県立淡路景観園芸学校(淡路)となり、自然・環境科学研究所は、兵庫の五国(播磨、神戸・阪神、但馬、丹波、淡路)すべてをカバーしています)

さて、報告が遅くなりましたが、そんな自然・環境科学研究所の西はりま天文台と人と自然の博物館に、ラボ訪問として7月19日と26日に行かせていただきました。県立大学の施設ということで、今回は特別メニューで、研究者のライフストーリーやバックヤード見学なども織り交ぜてくださり、天文好き、生物・地学好きな本校生徒は、ワクワクしっぱなしでした。

西はりま播磨天文台には、夏季休業に入る直前の7月19日(金)、午前中の授業が終わった後、県大バスに乗って12名が訪問しました。高山 正輝先生から天文台南館1Fスタディールームで天文についての講義を受けた後、天文台北館テラス&60cmドームで昼間の星と太陽の観察をさせていただき、天文台南館3Fなゆたドーム内でなゆた望遠鏡の見学をさせていただきました。最後は、天文台南館1Fスタディールームで研究員物語(天文学者へのキャリアパスの経験談)を特別に聞かせていただきました。

生徒からは、「ドクターの外国での経験のお話など、リアルな研究員の進んできた道や研究内容などを知ることができた。」「大学に向けて高校でどうやって勉強するかを知ることができた」といったの事後の感想があり、生徒の今後の進路選択や進路開発にとって非常に貴重な機会となりました。

人と自然の博物館は、前期補習の最終日、7月26日(金)に本校生11名が行かせていただきました。コレクショナリウムワークルームで赤澤自然・環境科学研究所長からのオリエンテーションや横山真弓先生からの森林動物系の活動紹介をしていただいた後、高野温子先生、田中公教先生、池田忠広先生に地学系収蔵庫と、生物系収蔵庫を案内していただき、様々な収蔵品等についてお話をしていただきました。

先生方、お時間を割いて本校生徒に貴重な学びをご提供くださり、ありがとうございました。

社会情報科学部訪問について(R6.8.29)

令和6年度の試行ラボ訪問の締めくくりは、8月29日(木)、社会情報科学部にお邪魔しました。

やや台風の影響のある風の吹き始めた神戸商科キャンパスに県大バスが10時前に到着したところ、藤江社会情報科学部長が直々にお出迎えくださり、情報科学研究棟K201 講義室にご案内くださいました。

最初は、川嶋宏彰教授が、大学、学部の紹介から先生のご専門の機械学習のお話や現在取り組まれている研究のお話まで分かりやすくお話しくださいました。最近、特に関心が高まるデータサイエンスですが、兵庫県立大学は神戸商大時代の昭和38年から管理科学科として取り組んできた伝統ある学問分野であるそうです。また、社会情報科学部では、情報科学の知識・技能に加えて社会的課題の背景知識もしっかりと学ぶことで、情報を適切に扱える人材を育成しているということを教えていただきました。

続いて東川雄哉教授のご講義でした。東川先生は、大学院を卒業後にTVのアシスタント・ディレクターをされていたという異色のご経歴をお持ちの先生で、ご専門の研究について平易な言葉で高校生が引き込まれるように興味深くお話をしてくださいました。先生のご専門の「オペレーションズ・リサーチ」は、社会の諸問題に対して数学・数理モデルを利用してちょうどよいと感じる意思決定を行う数理的手法ということだそうです。理論的であるだけではなく、実社会への応用に耐え得る理論を構築することについて研究されています。

例えば、無限に続く一直線の暗闇のトンネルの真ん中に1人ぼっちで置かれた状況で、どちらかにある宝物を探すという条件で、どう進むのが最適な方法なのかということについて、高校で学ぶ数式を使って最適な解決方法を表すことができるというお話もありました。高校数学で学ぶ最大値や最小値等は、数理最適化の基礎として、大学での学問につながっていくことがわかりました。

生徒からも、「情報科学の道を行くうえで、高校の勉強がベースになると知り、するべきことが明確になりました。」「自分のやりたいことについてよく分かった気がします」「今のうちにやるべき勉強が明確になった」「高校数学が大学でも直接使えると知って、もっと努力しなければと思いました。」といった感想がありました。

大学院のオープンキャンパスとして大変お忙しい中、先生方には、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

台風10号と「屠龍之技(とりょうのぎ)」(R6.9.1防災の日)

最初に台風10号の被害を受けた各地の皆様にお見舞い申し上げます。

本校は8月30日(金)を登校禁止にしましたが、9月2日(月)は通常授業を実施できそうな見通しです。台風が熱帯低気圧に変わったと言っても、局地的に大雨が降るところがあるようなので、まだまだ注意は必要です。

今回の台風10号は「過去最強クラスの可能性」がありましたが、本州中国地方から近畿を通るという事態は、起こりませんでした。

情報内容は違いますが、8月8日の日向灘を震源とする地震についても、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されて緊張が高まりましたが、8月15日17時をもって、政府としての「特別な注意の呼びかけ」を終了しています。

今回の台風や地震の被害が結果的に少なかった地方の人の中には、これらの警戒情報について、不安をあおるだけの情報だったと感じてしまっている人もいるようです。

しかし、南海トラフ沿いでは、いつ大規模地震が発生してもおかしくなく、日頃からの地震への備えを行う必要があることは変わりませんし、台風10号の吹き戻しも含め、新しい台風情報について今後も注意が必要なことは変わりません。

さて、ここで「屠龍之技(とりょうのぎ)」ということわざを紹介します。

「屠龍之技」は龍を倒すための技術のことをいいます。長い間訓練して龍を殺す技を習得しても、伝説上の動物として誰も見たことのない龍を倒す技は何の役にも立たなかったという説話から、身につけても実際に役に立たない技のたとえとしてつかわれるそうです(『荘子』列禦寇)。

私はこのことばを最近知ったのですが、実は、警察や消防の世界では比較的よく知られている言葉であるそうです。というのは、社会の安全を裏方として支えている警察や消防などの方々は、龍は「いなかった」のではなく、「屠龍之技を磨く者がいたからこそ、龍が恐れて出て来られなかった」と捉えて日々訓練を続けているからです。そしてこのときの龍は、自然災害や犯罪など社会の安全を乱すものを暗示しています。

私たちは、平和や安全を日常の当たり前の風景と思いがちですが、実は、そのような「屠龍之技」を磨いている方々によって支えられているということについて想像力を働かせてみるのも大切だと思います。

例えば、台風の予報についていえば、ノロノロ台風であった10号が過去最強クラスの被害をもたらす可能性があるという警戒情報を出しておくのは、人々に準備期間をつくる上で大変重要なことです。多くの人々の動きを予想しつつ、その時々に最適な情報を出すのは非常に神経を使うことでしょう。そしてその情報に基づいて、河川、港湾、道路、森林、電気、ガス、水道、交通、流通、通信、農水産、経済等、様々な各地のインフラを支えている方々が、最悪の事態の可能性を念頭に置いて備えているのです。

これは巨大地震注意情報においても然りです。

今回の自然災害についても、「何も起こらなかったから、何もしなくてもよかった」のではなく、「すべきことをしておいた結果、非常事態に対する無用の混乱を招かなかった」と言う方が適切なのではないでしょうか。

長文になってしまいました。

9月1日は、「防災の日」で、8月30日から9月5日までは「防災週間」と国によって定められています。日本は、台風、豪雨、豪雪等による災害が発生しやすく、気候変動の影響によって災害の更なる激甚化・頻発化が懸念されています。引き続き、災害への備えを十分に行い、災害の未然防止と被害の軽減に努めましょう。

高度産業科学技術研究所訪問について(R6.8.22)

高校2年生の試行ラボ訪問では、8月22日に、高度産業科学技術研究所のお世話になって、SPring-8/SACLAの見学と、NewSUBARUを訪問しました。

附属高等学校2年生と1年生の生徒9人と引率教員2名が、最初に理化学研究所の大型放射光施設のSPring-8とSACLAを訪ね、理研職員の方による詳しい説明を聞くことができました。

SPring-8の内部で各ビームラインにある研究設備を詳しく解説して貰いました。小惑星リュウグウの微粒子を分析することで、リュウグウの成り立ちや、残念ながら生物の起源となりうる有機物は

見つからなかったこと、などを確定したビームラインも含まれています。

定期点検中であったこともありますが、SACLAでは普段は見ることができない線形加速器を直接見る機会を頂きました。大型施設の心臓部を生で見れるということは、研究者でもそれほどは経験できないことです。

さらに、高度産業科学技術研究所へ移動して、原田所長から直接NewSUBARUでの研究を解説して頂きました。これまでの研究のご経歴や、今進めていらっしゃる研究を直に聞くことは、「どこが面白いことなのか」、「どこがすごいのか」を、本校の生徒が、本物の研究者から教えてもらえる機会となりました。

NewSUBARUは兵庫県立大が運営している放射光施設です。

そして、NewSUBARUが誇る世界に一つしかない磁場勾配を自在に変えながら特殊な放射光を生み出せるアンジュレータの特徴を、その研究開発に直接携わっておられる県立大の田中義人教授から教わりました。

「NewSUBARUにしかない」、という研究施設で、最先端の研究を行っている先生方から指導を受けるということは、高校生にとって特別な経験になっていると思います。

本当に有難うございました。

IMG_1 理研職員の方による放射光の解説

IMG_2 普段は決して見ることのできないSACLAの線形加速器

IMG_3 高度産業科学技術研究所 原田所長によるNewSUBARUでの研究の解説

IMG_4 NewSUBARUが誇る世界に一つしかない磁場勾配可変型アンジュレータ

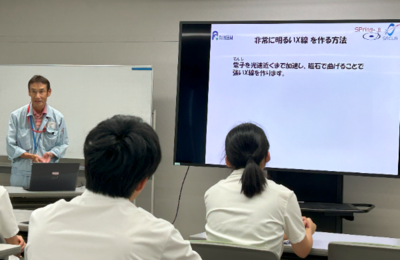

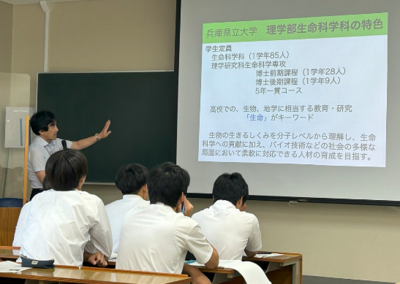

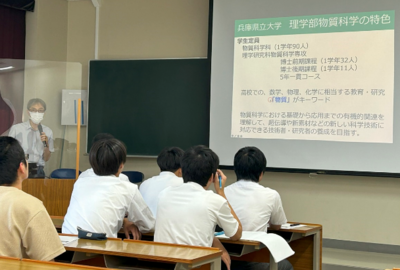

理学部訪問について(R6.8.9)

高校2年生の試行ラボ訪問の一環として、8月9日に、理学部の見学ツアーを行いました。附属高等学校1,2年生の生徒14人が、播磨理学キャンパスを訪問して、キャンパス内の研究室や図書室、情報処理室を見学しました。そして、入試情報など理学部の紹介説明を受けたあと、理学部長・理学研究科長の吉久先生から生命科学科について、また理学副学部長の篭島先生から物質科学科について、詳しいご紹介を頂きました。

さらに、高温超伝導などの低温実験の実演や、遺伝操作した渦虫の観察など、先端の研究に触れることができる体験をさせて頂きました。

超伝導磁気浮上効果などは、実際に目で見て感じることが科学への興味をもつためにとても大切なことです。宮坂先生の研究室では、4年生や大学院生の方が、高校生たちへの質問を交えながら、様々な実験の実演を行ってくださいました。

プラナリアの名前でも知られている渦虫の研究では国内の第一人者とも言える梅園先生から直接にご指導も頂きました。科学的に考えることを教わり、実験して得た結果をどのように考えて理解していくのか、その点を大切にする心を教わったように思います。

本当に有難うございました。

IMG_1 理学研究科長の吉久先生による、生命科学科の紹介

IMG_2 篭島先生による、物質科学科の紹介

IMG_3高温超伝導などの低温実験の実演(宮坂研究室)

IMG_4遺伝操作した渦虫(プラナリア)の観察(梅園研究室)

第1回オープン・ハイスクールを行いました。(R6.8.24)

8月24日(土)、およそ220名の中学生とそれ以上の保護者を合わせておよそ合計500名の方がご参加くださり、学校の説明や模擬授業、寮の見学等で本校のことを知っていただきました。

本校の一押しポイントは「生徒」!

本校生は、生徒会や放送・映像文化部、寮生を中心に、司会や学校紹介、制服紹介、部活動紹介、寮案内、そして模擬授業の間の質問対応など、とても活躍してくれました。今年は、放送・映像文化部が作成した学校紹介と生徒会の作成した部活動紹介の2本の新作動画を公開しました。

次回の第2回オープン・ハイスクールは11月9日、普段の授業を見ていただくということで、授業見学や部活動見学、そしてDXルームのお披露目を行う予定です。

なお、以下の写真は順に総長挨拶、学校説明(制服紹介)、イングリッシュ・スピーチコンテスト代表スピーチ、模擬授業(附属の数学、古典への誘い、刀狩と現在へのつながり、社会科って本当は暗記科目ではないんですよ)です。

頑張っている本校の皆さんへのメッセージ(R6.8.15)

夏休み中の活動、進めているものと思います。

この時期の頑張りが、後で結果として表れてきます。そこで、とても暑い日が続いていますが、皆さんの未来に向けて、是非努力してみましょう。

先週まで、オリンピックでの日本選手の活躍がとても爽やかに連日届いていました。

沢山の言葉が選手たちから聞くことができました。その中で、女子マラソンの鈴木選手の言葉に、皆さんへのヒントになることがあるように思いました。

『初めてケニア選手、エチオピア選手たちのペースの変動を身をもって体感できました。・・・「自分の行けるところまで行こう」と決めて必死についていきました。』

これは、トップクラスの選手に混じったところで戦ってみないと、どのようなことが起こるのか「知ることもできない」ということを意味している、というように考えることができます。

本校は、大学附属学校でもあり、大学という場所で起こるいろいろな機会を疑似体験することができると思います。

そうではありますが、総長の経験からは、次のことが間違いなくあると思います。

それは、「優秀な大学というものは、大学自体やその先生たちが作っているのではなく、そこに集ってくる若い優秀な学生さんたちが作り上げているもの、なのです。」ということです。

優れた学生がいるからこその、優れた大学ということです。

自分と同世代にどのくらいの能力がある人たちがいるのかは、実際にそれを体感しないと分からないことが沢山あります。同じ教室で、同じ問題に取り組んで、同じ講義を一緒になって聞いてみて、初めて、「あぁー、そんな風に考えるものなんだ!」と気付くことがあります。こうしたことは、知ってみないと分からないというものなのです。

あの友人なら見つけ出すことが簡単にできた「気づき」が、では一体、どうやったら自分でも気付くことができるのだろうか、ということを考えてみる機会は、その瞬間に、同じ場所にいないと、体感すらできないものないのです。

そこで、皆さん附属の生徒さんたちには、敢えて強く、

「より高い水準の大学や大学院を目指してみよう!」

ということを伝えたいと考えています。

そのようにしたいと考える理由は、それができる人たちが集まっていることを、この学校に来てみたことで、総長の方も気づいたからなのです。

丁度、甲子園の全国高等学校野球選手権大会が続いているところです。

今年は、伝統校の中でも苦戦しているところが多くみられるように感じています。

順当に勝ち進んで、ということが必ずしも成り立たないその裏には、初出場や初勝利を目指す学校の生徒さんたちに、

「勝つためにはどうやったらいいのだろう」

ということを真剣に考える人たちがいる、ということを示しているのだと思います。

皆さんの目指す「勝利」や「成功」を、それぞれに目指してみましょう。

やってみたことは、後になって必ず意味や価値が分かってくるものなのです。

その経験を無駄にしない方法を考えながら、苦労している仲間たちを思い浮かべて、それを自らを奮い立たせる糧にしましょう。

夏休み後半から、新学期が始まるこの時期を、有意義に過ごしてみてください。

草部

兵庫県立大学 政策科学研究所を訪問しました(R6.7.29)

次年度実施予定のラボ訪問の試行として、兵庫県立大学神戸商科キャンパスの政策科学研究所を本校生徒の15名が訪問しました。

田中所長から政策科学研究所の概要についてお話を伺った後、特別に大澤先生による「経済発展と公害問題」というテーマのミニ講義を受講させていただきました。明治以降の鉱害と地域社会の対応の経緯について、資料と調査結果をもとに詳らかにしていく過程をお伺いすることで、社会問題と経済とを俯瞰して捉える政策科学研究所の視点の一端を垣間見ることができました。

その後は、大澤先生の研究室と研究所の図書館を見学させていただきました。研究室や図書館の本の多さ、特に専門書や資料の豊富さを目の当たりにして、生徒たちは興味深そうに話を聞いており、終了後には、政策科学研究所について知ることができて進路選択に非常に役立ったという感想を述べていました。

研究所の先生方、貴重なお時間を割いて生徒たちに貴重な経験をさせてくださり、ありがとうございました。

夏休み中学生茶会を訪問して(R6.7.28)

裏千家淡交会様と西播磨学校茶道連絡協議会様の御案内を頂き、7月28日に太子町にある あすかホール で催された夏休み中学校茶会を訪問させて頂きました。

この茶会は、姫路市、たつの市の4つの市立中学校と附属中学校から、それぞれの茶道部に参加している生徒さんたちが集まって、日頃のお稽古の成果を披露なさる、というものでした。

附属中学校の茶会時間が始められていたところで加わらせて頂いたにも関わらず、皆さんがとても暖かくお迎え下さり、有難くお茶を頂いて参りました。

この会の開催は、茶道裏千家と協議会に所属されている多くの先生方により支えられていることが分かりました。一般の方も含めて、参加なさった方々に、生徒さんたちがお点前を披露なさることは、晴れがましいことであると思います。

茶道部の皆さんには、おめでとうございます。

とても美味しいお茶をいただき有難うございました。

顧問の先生方、ご担当なさった皆様に、心より感謝申し上げます。

草部

兵庫県立大学 地域ケア開発研究所を訪問しました(R6.7.26)

次年度実施予定のラボ訪問の試行として、兵庫県立大学明石看護キャンパスの地域ケア開発研究所を本校生徒の5名(1年生4名と2年生1名)が訪問し、様々な看護分野の研究について教えていただきました。

参加者は少人数であったのにも拘わらず、4人の先生がミニ講義をしてくださいました。

内容は以下のとおりです。

・災害看護/WHOCCとしての取組み(増野園惠教授)

・将来起こり得る感染症パンデミックに備えて~エボラウイルス病の研究~(ムゼンボ・バシルア・アンドレ教授)

・デジタルヘルス:地域住民の健康増進への工学的アプローチ(本田順子教授)

・地域住民の健康データを用いた研究~転倒リスク計算フォームの開発~(林知里教授)

生徒は、最初、看護分野の研究についてあまりイメージできていないようでしたが、先生方のわかりやすく興味深い、また多彩な分野のご講義によって、知的好奇心が掻き立てられた様子でした。

また、災害時の段ボールベッドの作成をさせていただり、骨密度の測定、貧血のチェックも実際に測定者としての体験もさせていただいたりしました。

この1日は、生徒のみなさんがこれから進路選択をする上でも貴重な経験になりました。先生方ありがとうございました。

キャリフさん(R6.7.22)

ちょっと前のことになりますが、中高大連携にお詳しい中高大(なかたか だい)さんをお迎えして、高校1年生対象に高大連携のオリエンテーションを行っていただきました。

目的と目標の違い(大いなる目的と個別の目標)や、リフレクション(振り返り)を重ねながら前へ進んでいくことの大切さ(特に、他者が重要なことや自分の良い所を伸ばしていくこと)など、これから高大連携の授業や高校での学習を進めていくうえでの重要な視点についての話でした。

その時間には、1年生全員にキャリアとリフレクションのキャラクターである「キャリフさん」をオリジナルで作成してもらいました。とても素敵なものばかりで、(どれが良いとか正しいということはないのですが、)特にいくらか皆さんの考えを触発するようなものを紹介します。

リフレクションから、〇深掘りのリフレクション(振り返り)として虫眼鏡のキャラクター 〇リーフを連想した葉っぱのキャラクター(葉っぱには成長のイメージも重なります。) 〇様々な経験や知識を重ねていくキャラクター(本やコンピューターなど) 〇キャリアとリフレクションの音からキャベツとリーフというのもありました など

いかがでしょうか? まさに一人の考えではなく、皆さんそれぞれの想像力でキャリアとリフレクションのイメージが固定的ではなく、豊かで多様になりました。

さらに、成長のイメージについても図やことばで表してもらいました。これもなかなか素敵なので紹介します!

「成長とはどうなることが成長ですか?」

・できなかったことができるようになる ・間違いを知って直す ・自らチャレンジしようという精神が芽生えること ・自分の得意分野を活かしていくこと ・自分の役割を果たせたとき

高校生活は、山あり谷ありですが、その過程、成長もゴールも決して一つではありません。それぞれのありたい未来を豊かに創造して充実した高校生活を送ってほしいと私も(中高大さんも)願っています。

※ キャリア関連の行事等は、以下にリンクしています。⇒ 卒業生を囲む会、OB講演会

工学部訪問について(R6.7.19)

7月19日には、高校2年生の試行ラボ訪問の一環として、工学部の見学ツアーを

行いました。附属高等学校2年生の生徒31人が、姫路工学キャンパスを訪問して、

入試情報などの工学部によるご説明を受けたあと、学術情報館や各研究棟を

見学させて頂きました。

工学部広報委員の伊藤和宏先生による全体のご説明から始まり、工学部で活躍する

先輩方の姿を動画で拝見する機会を頂きました。工学部・工学研究科の先生方と

姫路工学キャンパス経営部学務課の鉢木様が、詳しくスケジューリングをして

下さったお蔭で、工学研究科3専攻の全てで、実際の研究室に入らせていただき、

研究の様子を見学させて頂きました。

この日の企画の最後には、先輩方との座談会が開催されました。

そこは、本校卒業生と高校生が車座で対話できる座談会であり、本当に盛り上がりました。

先輩と後輩の繋がりは、出身校と教鞭をとられる先生を同じくするもの同士のもので、

心の繋がりがすぐにできるようです。教育実習に来られていた先輩もいらっしゃいました。

この座談会では、先生の大学生としてのお顔を生徒たちが知る機会にもなったと思います。

武尾前総長もツアーにお見えになり、参加した生徒には工学部への愛着を

より感じた機会になったと思います。開催して頂いた、工学部・工学研究科の

先生方、大学院生・大学生の皆様、特に卒業生のお二方には、本当に有難うございました。

伊藤先生による工学部のご紹介

豊田先生による電子情報工学専攻研究室のご紹介

比嘉先生による機械工学専攻研究室のご紹介

充実した、忘れえぬ夏に向けて(R6.7.19)

7月19日の全校集会では、夏のイニシャルNにちなんで(こじつけて)、3つのNについて話をしました。

1つは『熱中症』の危険への備え、もう1つは『夏の学習』の学習リズムの大切さ、そして最後は『何』が上記2つの課題の助けになるのかという話で、図書館の良さを紹介しました。

暑さが厳しいことから、できるだけ短時間で簡潔に話すことをめざし(所要時間7分でした)、もう少し言いたかったことを端折りましたので、今後このホームページでときどき補っていきたいと思います。

ただ、私のメッセージでは基本的に自己管理の大切さを述べています。特に3年生は、この夏が充実した、忘れえぬ(N)日々になるために、睡眠、食事を十分にとり、ペースをしっかり保って学習に励んでください。

県立はりま姫路総合医療センター内の先端医療工学研究所を訪問してきました(R6.7.17)

7月17日は、本校が進めているラボ訪問の試行として、附属高等学校2年生の生徒25人が県立はり

小橋所長が工学と医療の結びつきについて高校生用にわかりやすく丁寧に説明してくださり、現代は、医療において工学の知識や技術が不可欠であるということを知りました。また、人工知能が医療を支える話では、今後の医療についても想像が膨らみ、時代の先端を垣間見た気がしてワクワクする時間でした。

また、研究所施設,手術シミュレータの見学では,臓器の中を見ることができる内視鏡のモニターの様子を見せていただいたり、大学院生・留学生の方から現在行っている研究についての説明をお聞きすることができたりと、決して外側からは知ることができない非常に貴重な経験をさせていただきました。先端医療工学研究所の先生方、大学院生・留学生の皆様本当にありがとうございました。

球技大会(R6.7.12)

7月11日と12日は、高校の球技大会でした。

あいにくの雨で、ソフトボールはできませんでしたが、

実際、今回の球技大会も、する人、見る人、支える人、みんなでスポーツを楽しんで盛り上がりました! 特に支えてくれた生徒会の皆さん、運動部や体育委員の皆さんありがとうございました!!

English Speech Festival(R6.7.11)

7月10日は、附属中学生によるEnglish Speech Festivalの日でした。

中学1年生から3年生までの代表が全校生徒の前で、英語によるス教頭先生の最初の挨拶も英語、みんなが英語で話して英語を聞きます。1年生は、Show and Tell(私の○○などの紹介)、2年生と3年生は普段感じていることや自分の意見を述べます。

特に3年生の意見発表は、自分の考えがしっかりと述べられていて考えさせられることがたくさんありました。日本語ではなく、英語で表現するからこそ明確に主張できる部分もあるように思い ました。受賞者の皆さんおめでとうございます。また、今回は惜しくも選ばれなかった人も来年に向けて頑張ってください! 私ももっと英語についていけるように頑張ろう!と思った1日でした。

グローバル アーツ コース2年生が、県立大学国際商経学部を訪問しました(R6.7.10)

大学や大学の附置研究所は、どんな場所でどんな研究をしているのでしょうか? それを知っていると、高校の学習の意義がもっと深まります。そこで、附属高校では、大学や附置研究所で体験的に学ぶ行事を企画しています。兵庫県立大学附属の高等学校としての良さを生かし、兵庫県立大学の6学部と5つの附置研究所を訪問させていただくことになっています。

オールイングリッシュでの授業に加えて、ビジネスにDXを取り入れるというテーマを大学生の皆さんに混じって英語で議論するというのは、いろんなスキルが必要でしたが、学ぶ刺激を大いに与えてもらった一日でした。

ちなみに、私が学生食堂での昼ご飯のチョイスを以下に紹介します。この日は、沖縄フェアでミミガーとサーターアンダギーがありました。(なお、ラーメンがボリューム満点でおなかが一杯になったので、サーターアンダギーはバスケ部と野球部の男子生徒に食べてもらいました。サンキュー!!)

ひょうごリーダーハイスクール(R6.7.9)

令和6年5月14日に兵庫県知事の記者発表があり、本校がひょうごリーダーハイスクール※として兵庫県内の指定校11校のうちの1校に選ばれました。

国際交流や中高大連携の推進に加え、自分で目標を設定し、振り返り、責任をもって行動する能力(エージェンシー)を身に付け、校訓『創進』を実践できる人を輩出できるようこれからも取り組んでまいります。実践している内容については、それぞれ以下のページにアップロードしていきます。

・国際理解教育プログラムによる探究心の育成 ⇒ 国際理解

・兵庫県立大学、附置研究所並びに近隣の施設の支援をもとにした推進体制 ⇒ 高大連携

・リフレクション・ポートフォリオによる学びのスパイラル ⇒ キャリアと進路

兵庫県/HYOGOグローバルリーダー育成プロジェクト~ひょうごリーダーハイスクールの指定~

※『HYOGOグローバルリーダー育成プロジェクト』の「高等学校探究活動の充実」を目指し、社会の課題発見・解決に取り組み、最先端の学びによりグローバルに活躍できる人材育成を目指す学校を「ひょうごリーダーハイスクール」として指定。

DXハイスクール(R6.7.8)

兵庫県立大学附属高等学校は、文部科学省から2024年のDXハイスクール(高等学校 DX 加速化推進 事業※1)に指定を受けました。全国で1,010校だけが指定されており、今後この指定をもとに、データサイエンスを取り入れた授業やICTを活用した協働的な学びを推進するための教室整備を進めていきます。

本校は、いち早く全教室にホワイトボードと短焦点のプロジェクターを設置し、ICTの日常づかいを進めてきましたが、特別教室においても複数のプロジェクターとホワイトボードを設置してグループでの話し合いを活性化するような設備にできるよう計画しているところです。今秋のオープン・ハイスクールではお披露目をしたいと考えています。どうぞご期待ください。

高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール) (mext.go.jp)

※1 高校段階におけるデジタル等成長分野を支える人材育成の抜本的強化を図るため、情報、数学等の教育を重視するカリキュラムを実施するとともに、ICT を活用した文理横断的・探究的な学びを強化する学校などに対して、必要な環境整備の経費を支援する事業。

アンブレラスカイ(R6.7.7)

もう2か月前になりますが、文化祭のときの写真を取り出してきました。

生徒の皆さんが企画して中学と高校が一緒になって実施したアンブレラスカイは、五月晴れの空を彩り、附属高校の独特のデザインの校舎にもマッチしてとても美しい風景を生み出していました。

本来、雨や日差しを避けるときにしか使わない傘ですが、みんな一緒に空の下に並べたときには、美しくみえる。みんなが抱えている悩み事や心配事もこんな風に天日のもとに広げてみたら、風に吹かれてきれいに過去の思い出に変わっていけばいいのになぁと思ったりした七夕の今日です。

夏休みに向けて(R6.7.6)

次の文章は、昨年の夏休み前に、私から附属中学校の皆さんにに送ったメッセージです。現在の附属中学2、3年生と附属出身の高校1年生の方が、読んだことがある!と思い出してくれればとても嬉しいですし、それとともに他の皆さんにも伝えたいメッセージなので、ちょっと長くなりますが、掲載します。まだ、夏休みまで少しありますが、考査が終わった今こそ読んでほしいと思っています。

40日の意味

ゴールから逆算して日を送った経験はありますか? 例えば、試験前。テストまであと5日で、テスト範囲が10ページあるなら、1日2ページで範囲を終えることができます。

部活動の大会前でも経験しているかもしれません。大会に出場するために必要な技術のレベルが1ランク上なのなら、そこに到達するためにどの程度の負荷をかけてどのくらいの期間の練習が必要なのかを考えて、メニューを考えて行くことになるでしょう。普段の学校生活では、そのような計画は先生が立て、日々を過ごしていくことが多いかもしれません。

さて、夏休みの話です。夏休みのいいところは、そのような計画を自ら立てることができるところにあります。40日という日数は、実はかなりのことができる期間です。その与えられた期間をどのように過ごすかについて考えて過ごすのと、そうでないのとは大違いです。附属中学の中には、14日間のオーストラリア語学研修に行く人もあり、その異文化を体験する日々は、貴重な財産になると想像されます。それでも40日の夏休みは、その期間のおよそ3倍近くあるのです。ちなみに3泊4日の修学旅行なら、10回行ける期間でもあります。

この夏休みを迎えるにあたって大切なことは、「何をするか」ということもありますが、その前に夏休み明けに何ができるようになっていたいかということを明確にイメージすることが第一です。たくさん考える必要はありません。むしろたくさん考えることは、焦点があいまいになるので、最もなりたい自分の姿を1つに絞ってイメージすることから始めてほしいと思います。それも40日でできることを考えて取り組んでみてください。

最初にネタバレをするのもどうかと思うのですが、実は私はその目標をかなえることだけが大切だとは思っていません。むしろ目標に到達することがかなわない経験も大切だと思っています。ただ、なぜかなわなかったのか、目標の立て方が自分に合っていなかったのか、目標までのステップの刻み方が現実離れをして無理があったのか、あるいは目標に至るその過程で想定外のことが起きたのか(またはその想定外のことを予定に組み入れるような計画が立てられなかったのか)、などという振り返りができ、振り返りを生かした次の計画の立て方が上手になることがとても大事だと思っています。目標がかなったかどうかも大切ですが、目標を達成する方法を学ぶことは、次の成功への応用が効くことだからです。

夏休み明けに描く自分の姿は、どんな姿ですか? まずは、わくわくするようなイメージをできるだけ具体的に思い描いてみましょう。そして、そこに到達するために必要なステップを考え、少しずつでいいので、毎日欠かさず計画を実践しましょう。計画がうまく立てられて、半分の20日くらいでイメージに近づいていくと、とても楽しくなっていきます。反対に計画どおりに行っていない場合は、途中で修正したり、計画を立て直したりする必要があります。アメリカ大リーグのエンゼルス大谷翔平選手のマンダラチャート※の例を出すまでもなく、夢をかなえる人はゴールまでのステップを繰り返し修正しながら近づいていく人です。実際皆さんの本当のゴールは、まだ10年、20年も先になる可能性が高いです。自分の本当のゴールの地点に立ち、そこからの長い目で見ると、この40日間の過ごし方がうまくいっても、いまくいかなくっても、どちらも貴重な経験になります。いずれにしても、そんな日々を楽しんで夏休みを送ってみてください。

※大谷翔平選手のマンダラチャート:9×9の合計81のマス目で構成され、中心のマス目に達成したい目標、その周りに目標達成に関連する要素を記入して自らの為すべきことを明確にする方法。大谷選手が実施していたことで有名になりました。詳しくはインターネットで検索してみてください。高校時代に記入した実物も掲載されています。(ちなみに2024年はドジャースですね)

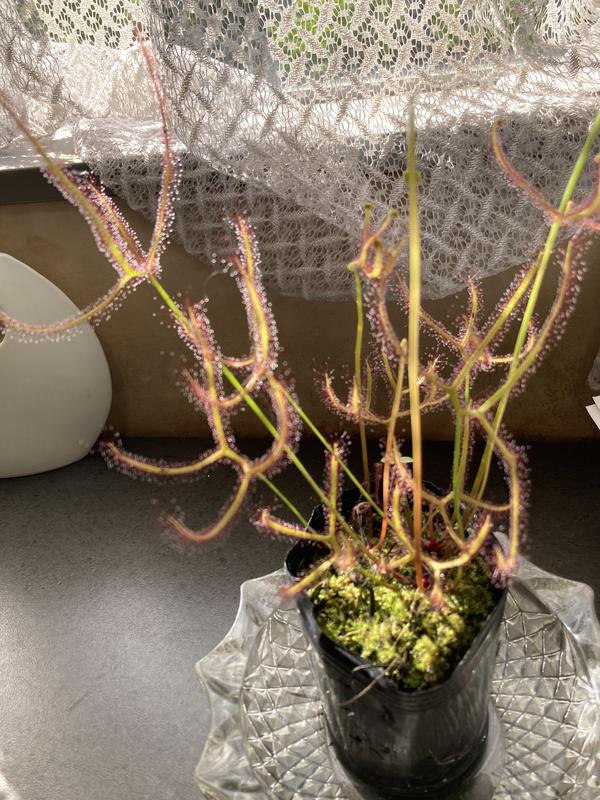

ショクチュー ショクブツ(R6.7.5)

ちょっと前のことになりますが、

今年の5月の文化祭で自然科学部が販売していたショクチューショクブツを買いまし

ネーミングも、その形態もなかなか怖かったので最初は断ったのですが、考え直してせっかく生徒さんが声をかけてくれたし、ショクチュー(食虫)植物だから、総長・校長室に侵入するカメムシなども食べてくれるだろうかと考えて購入しました。

現在、さすがにカメムシのようなサイズの虫を食べるほどの力はありませんが、ちょっとした虫は捕まっている感じもします。

それに毎日少しずつ大きくなってくるのを見ると、その奇妙な形態にも親しみがわいてくるのが不思議です。葉の先端についている滴のようなところも心なしか美しいようにも見えてきます。

調べてみるとドロセラ・ビナータ(ヨツマタモウセンゴケ)という名前のようです。

振り返りについて(前期終業式から)(R5.9.27)

9月27日は、前期の終業式でした。総長の式辞の後に、校長のあいさつという時間がありますので、私から振り返りについてお話をしました。

普段忙しく、目の前のことをこなすことに精一杯な人にとっては、「振り返る」ことは、「後悔する」という後ろ向きのイメージに近いと感じられるかもしれません。

でも、明日のこと、未来のことは見ることができず、想像することしかできない我々にとって、直視できるのは過去だけであり、正しく振り返って今後に生かすという方法は、明日をよくするためにとても大切な知恵であり、スキルなのです。特に、未来を切り拓く「創進」という校訓を掲げる我々にとっては、必須のスキルだと、私は考えています。

以下は、終業式でお話しした内容です。中学1年生から高校3年生までがいるので、中学1年生にも伝わるよう、やや表現をかみくだいています。終業式での様子を思い浮かべる参考にしていただけるとありがたいと思っています。

終業式 校長あいさつ

終業式に当たり、2つの話をします。まず一つ目は、この終業式の意味についてです。なぜ終業式があるかわかりますか?

その本質的な意味は、区切りをつけるということにあります。この式によって、前期と後期に区切りをつけることができます。今日の式の前が前期で、次の始業式の後が後期という風に区切っているわけです。

区切りをつけることで、これから次の新たなスタートを切ることができます。それとともに、これまでの期間を「振り返る」ことができます。私が今日話したいことの一つ目は、この振り返りの方法です。

振り返るということには、いろんな使い方がありますが、私がここで言うのは、ぼんやり思い出すというという意味ではありません。そうではなく、正しく振り返るということです。そのためには、区切ることと目標が大切です。

区切ることによって、「いつからいつまで」とはっきりとらえることができますし、目標があることで、その目標と結果とを比べることができます。区切りがないと、ぼんやりとしたあいまいなことになりますし、目標がないと結果を評価できません。

どうですか? みなさんは、どうなりたいかという目標を明確に持っていますか?

ここが、今日の1点目です。今、終業式を迎えて、皆さんは、どんな目標を今学期の最初に持っていたのか、それをもう一度思い出して、それと比較して振り返ってもらいたいのです。

2点目です。

その振り返りの材料となるのは、本日手渡される通知表です。

この通知表に書かれてある数字は、ただの数字ではありません。皆さんのこの前期の学びがあらわされたものです。たとえば、同じ数字でも、仮に7としますと、うれしい7もあれば、悔しい7もあると思います(中学なら5段階なので、3や4で想定してください)。苦手な教科にどう取り組んだか、得意な教科はどうだったか。それを目標とともに振り返ることが大切なのです。

実は、この通知表について高等学校では、これまで保護者に郵送をしていました。しかし、今回郵送するということのリスクや費用のことがあって検討しているときに、やはり生徒の皆さんに直接渡す方がいいという結論になりました。それは、皆さんの成績なので、皆さん自身がじっくり振り返る方が大切だからです。

ただし、この成績を自分だけの秘密にしてはいけません。保護者の支えがあってこその学校生活であるということはもちろんですし、振り返りという視点から言っても、自分の振り返りを適切に、バランスよく行うためには、保護者の目線が必ず必要です。ですから、皆さんにお伝えしたいのは、この通知表を保護者に渡すときに、ただ渡すのではなく、自分の振り返りとともに渡していただきたいと思っています。この成績に至る際に、自分は、どんな目標を立てて、どんな取り組みをしてきたのか。その結果ここは、とてもうれしい結果になったということ。反対に、この成績は、こんな取り組みをしたけれど、こういう結果になっているということ。数字だけではなく、そこに至る皆さんの取り組みの過程を、是非自分の言葉で語ってもらいたいと思います。意味があるのは、数字に至る皆さんの取り組みですから、保護者の皆さんにその取り組みを聴いてもらってください。保護者は、学校の先生とともに、皆さんの一番の応援団です。

そして、その応援団との距離の取り方を覚えることが自立するということであり、大人になるということだということも付け加えておきます。

さて、きょうは2点の話をしました。1つは、正しく振り返ることの大切さ。もう1つは、通知表をもとに保護者に正しく振り返りを伝えてほしいということ。

秋季休業は、4日間で、来週の月曜日には、後期が始まります。後期の始業式でも私は皆さんにお話しさせてもらいますが、そこで皆さんに確認します。正しく振り返ることができたか? 保護者に伝えられたか? 正しく振り返ることにとって、とても大切なことは、「目標」です。ですので、始業式までに、適切な目標を立ててきてほしいと思います。それも、始業式で是非お尋ねしたいと思います。

大学・大学院 完全無償化(R5.8.26)

8月21日に兵庫県知事と兵庫県立大学学長による記者会見があり、兵庫県立大学の大学・大学院の入学金と授業料を令和6年度より段階的に無償化するという方針が発表されました。

大学等の学費の無償化は、大阪公立大学が既にすでに発表していましたが、大学院の博士課程まで完全無償化されるのは、全国で初めての取組になります。

計画では令和6年の大学4年生から無償化され、この政策が議会で決議されることにより、毎年対象の学年を広げていくことを見込んでいます。

高度な知識を身につけていくことへの経済的な負担が軽くなるのは、とてもありがたいことです。

今でも私立の大学を受験すると3万5千円ほど必要で、4校ほど併願すると入学までに15万円ほどかかることになります。入学金として20~30万、加えて授業料、施設設備費で100万程度かかります。私学の理系学部に進んだ場合は、もっと授業料は高くなり、たとえば薬学部なら年間180万円程度で、6年制なので、卒業までにかかる費用は、1千万を優に超えます。アルバイトに追われて学業に専念できない学生や、年度途中に学費が払えずに退学する生徒もいるという話も聞きます。

理系人材が求められている中、理系の学びをするためには、施設や実験材料等が必要になるので、私立大学の理系はどうしても学費が高くなってしまうようです。その意味で、理系の国公立大学は、もともとねらい目であったといえますが、兵庫県立大学で大学院後期課程まで無償化されると、学業に専念して高度な力を身につけるための環境がさらに整うことになると思われます。

ちなみに、兵庫県立大学への特別推薦型選抜で30名近くも進学しているのは、本校だけです。

最後に、ちゃっかり、宣伝を入れてしまいました。

県立大学本部(神戸商科キャンパス)へ行ってきました(R5.8.1)

そんな規模の大きい県立大学の一端を知っていただけるよう、ここで少しずつ紹介しようと思います。

今日は、社会情報科学部の情報科学研究棟の施設を藤江学部長のご紹介で見学させていただきました。

建物に入ると、まるでカフェのようにセンスのいい開放的なスペースがあり、そこで学生さんが思い思いに学習しています。大学ではこの7月末は前期試験の近づいている時期で、とても集中している感じがしました。

またこのスペースは、階段側から見たときに、壁をスクリーンにしてプレゼン用に使えるというグッドデザインです。

教室も見せていただきました。100台以上のパソコンがあるというパソコンルームや、授業の動画配信のできる設備や、学生のパソコン用の電源が全員分、完備されている講義デスクなど、とても便利で機能的な空間が整えられていると思いました。

私のイメージでは、大学は、授業を受けるための講義専用の建物と、教授が研究をするための研究棟が分かれているものという認識でした。ところが、今日見せていただいた社会情報科学部の情報科学研究棟は、学生のためのたくさんの自学スペースがあって居心地がよさそうです。教授と学生のスペースがうまく混じり合っていて、堅ぐるしく ない、創発的な学びの空間がデザインされているように思いました。

ちなみに右の写真は、附属中学、高校共にいつもお世話になっている笹嶋教授の研究室の入り口の様子です。入り口からすでにアカデミックで、この奥の空間での議論にとても興味がかきたれられました。

穏やかで丁寧な藤江学部長に案内していただいて、数字と理論の無機的なイメージだったデータサイエンスに親しみを持てた一日でした。藤江学部長ありがとうございました。

牧村実教育委員による特別講義(R5.7.12)

7月12日午後、本校高等学校1,2年生を対象に「未来を切り拓くテクノロジー〜困難を乗り越え、頂点を目指した挑戦〜」という題の牧村実兵庫県教育委員による特別講義を受けました。

講義では、これからの時代で大事なのは、「未来志向で、常に改革を意識すること」、「与えられた『例題』を解くのではなく、自ら『例題』を創ること」など、本校の校訓「創進」に関わる多くの示唆がありました。

Q:水素ステーションを増やすにはどうすればよいか?

Q:やがてエネルギーは、水素に置き換わるのか?

Q:なぜアンモニアでの発電を選択しないのか?

Q:褐炭からの水素製造時にできるCO2を地中に埋めるのは、石炭の場合でも可能か?

Q:資源国から輸入するなら液化水素にしても自給率は向上しないのではないか?

Q:イノベーションと積み上げのどちらが課題の解決に有効か?

Q:想定外のことと想定のこととどちらの準備が大切か?

など、中にははっとするような質問もありましたが、牧村委員は明快に答えていました。

学校案内(高校編)が完成しました(R5.7.11)

学校案内(高校編)が完成しました。詳細は、以下に分割して掲載しますので、ご覧ください。今年は、情熱を感じさせる赤いカラーでデザインされています。

何事にも、情熱は大事ですよね。私は、燃え盛るような炎でなくとも、種火のような炎を燃やし続けることを理想としています。

そういえば、理科的な視点でいえば、温度の高い炎の色は、赤よりも白、白よりも青らしいですね。人のイメージと実際は違うようです。

なお、前回(R5.7.10)のクイズの正解は、③アナグマでした。

再開します‼(R5.7.10)

しばらくこのページの更新が滞っていました。

赴任してからあまりにいろいろなことがありすぎてこのページに取り掛かることができませんでした。これから写真とともに少しずつ学校の様子などを紹介していきます。

ちなみに下の写真は、学校を訪れたお客さんです。

次のうちのどれが正解だと思いますか?

① タヌキ ② ハクビシン ③ アナグマ

ヒント:しっぽが長く、鼻に白い芯のような線があるのが、ハクビシン(白鼻芯)。丸いしっぽの先や、耳に黒っぽい毛が生えているのが、タヌキ。しっぽが短く、耳の先が白いのが、アナグマです。答えは、次回。