普通科探究ブログ

令和4年9月26日グローバルリサーチⅡ「夏季休業中活動報告会」

本校第二STEAM ROOMにおいて、普通科グローバルリサーチⅡ受講者(2年)17名が、夏季休業中に各班で取り組んだ課題研究についてのパワーポイントを使用して報告(発表4分)を行った。今回は、大阪大学大学スチューデント・ライフデザインサポートセンター特任助教の金泓槿氏と大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程の嶋田仁氏には対面で参加していただいた。講師には生徒の報告に対して、アドバイスをしていただいた。

発表タイトルは以下のとおり

1班「新しいトイレの在り方を考える」

2班「どんなデザインのキャップが壊れにくいか」

3班「コロナ後のマスクの使用」

4班「水素発電の可能性」

5班「新興国・途上国での肥満増加について」

令和4年9月28日GRⅠ 多文化共生センターひょうご講義「地域の多文化共生の現状」

本校第一STEAM ROOMにおいて、普通科グローバルリサーチⅠ受講者(1年)15名を対象に、多文化共生センターひょうご代表の北村広美氏に来ていただき、「地域の多文化共生の現状-神戸・東灘区での実践から-」をテーマに講義、及びワークショップをしていただいた。初めに多文化共生の概念や在留外国人の現状について講義をしていただいた。続いて、在留外国人の課題となる「情報の壁」についてお話をしていただき、多文化共生を進めるお祭りをするという場面設定で、どこでだれにどのように広報するのかというワークショップを行った。

令和4年9月26日 第2学年「総合的な探究の時間」(ひょうたん)講演会「探究を進める上でのアンケートと実験の注意点」

各HR教室において、76回生(2年)を対象に、神戸大学大学院人間発達環境学研究科の林創教授から、「探究を進める上でのアンケートと実験の注意点」というテーマでオンデマンド形式の講義をしていただいた。

まず、実験を行う上で、何を調べたいのかを明確にさせることの重要性について、具体例を示しながら説明していただいた。また、アンケート調査での質問の配列方法やワーディングに関して、行動心理学に触れながら解説していただいた。さらに、探究を行う上で注意探究を進める上でのアンケートと実験の注意する必要がある「バイアス」について詳しく教えていただいた。

これから、各班の探究活動において、生徒自らがアンケート調査や実験を行う際に大いに参考になる内容であったと思われる。

〈生徒の感想〉(一部抜粋)

・実験がもたらす結果がすごく興味深くて、項目を変え今まで誰もした事の無い興味深い実験をしてみたいと思いました。

・まずは自分が何を知りたいのかの具体的なことを人に説明してわかるくらいしっかりと理解しないといけないということがわかりました。

・アンケートの質問の順番やワーディングによってこんなにも回答が変わってしまうのだなと驚いた。自分が探究などでアンケートをとる時はできるだけ正確な結果が出せるように質問の順序や対象者に気をつけながら調査できるようにしようと思った。

・アンケートをとるときは無意識に自分達の都合の良い結果に誘導していないか気をつけたいです。

令和4年9月17日「日経SDGsフォーラム高校生SDGsコンテスト」

普通科グローバルリサーチ受講生(3年)の3名が、日本経済新聞社主催「日経SDGsフォーラム高校生SDGsコンテスト」の決勝大会に、オンラインで出場した。昨年に引き続き、全国48校から決勝校の10校に本校は選ばれ、発表した。生徒は神戸市学校給食の改善として地球温暖化対策の観点を入れたメニュー作成と栄養評価を行った。その成果をもとに今回発表を行った。質疑応答では、東京都市大学環境学部環境経営システム学科教授の伊坪徳宏氏から質問を受けた。本校は敢闘賞を受賞した。

発表タイトル

「神戸市中学校給食の献立の提案―地球温暖化対策に貢献するために―」

日経SDGsフォーラム 高校生SDGsコンテストHP

https://project.nikkeibp.co.jp/event/sdgs2022/09/sdgs_contest/

令和4年9月12日 第2学年「総合的な探究の時間」(ひょうたん)「研究テーマ設定ミニ発表会」

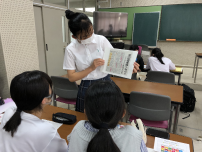

76回生(2年)が、2学期第2回目の「ひょうたん」の授業で,3年生をアドバイザーとして招き,各グループが現時点で考えているテーマについてミニ発表会を実施した。

2年生はグループごとに,以下の(1)~(6)の内容についてまとめたレジュメを配布した。

(1) 現時点で考えている研究テーマ

(2) テーマを選んだ理由

(3) 関連する神戸・兵庫の課題

(4) 課題を解決することの社会的意義

(5) 研究方法

(6) 研究を進めるにあたって,疑問点や困っていることなど

すでに研究・発表を終えた3年生からは「テーマを広げると難しい」「フィールドワークや実験は絶対したほうが良い」「班員全員で協力して活動できるように」など具体的なアドバイスをもらうことができ,両学年の生徒ともに有意義な時間が過ごせたようであった。

〈生徒の感想〉(一部抜粋)

〔2年生〕

・自分たちで研究テーマなどを考えていたときには気付けなかったような探究活動に向けての様々なことを、実際に約1年間活動してこられた先輩方から具体的にアドバイス頂き、今後の研究の論理の組み立て方などで迷っていたけれど、やりたいことが少し明確化したと感じた。特に、何となくアンケートをしようなどと考えていたけれど、アンケートの取り方や質問内容を具体的に提案していただき、今までの探究活動において欠けていた、多角的視点を持つことなどについて教えていただけたので、次の探究活動から、今回学んだことを取り入れて、より意義のある探究にしていきたいと思った。

・他の班の発表を見ることで、そんな研究もあるのか、と視野が広がったように思います。先輩方がしてくださったアドバイスがとてもわかりやすく、確かに、と思えることばかりだったので今後に活かしていきたいと思います。他の分野の研究も知ることができて面白く感じました。

〔3年生〕

・全体的にインタビューやアンケートを通してどこに繋げていきたいかがあやふやな気がしました。最終的に繋げていきたいゴールの設定を明確にし、そこから遡りながら(例えば図を書いてみるなど) 考えていくともっと細かく楽しい研究になるかなと思いました。

・下を向いて喋りがちな人が多く聞こえづらかったので、前を向いてお腹から声出すことを意識した方がいいと思いました。調べ学習だけだと裏付けが不確かなものになりやすいので、フィールドワークや実験は絶対した方がいいと思います。

・どの班もテーマ設定については詳しく設定できていたと思いました。今後研究を進めていく上で、問題に対する解決策を出していくことになると思いますが、地域レベルで行なっていけるような解決策を出せるよう意識しながら研究を進めてほしいです。

令和4年9月12日グローバルリサーチ「論文・活動報告書」

本校PC室において、普通科グローバルリサーチ受講生(3年)が、各班の研究テーマについて論文を完成した。論文は関係先へ送るなどしてフィードバック得る予定である。また、活動報告書を作成し、グローバルリサーチのまとめを行った。グローバルリサーチの活動はこれにて終了となり、以降は他の普通科生徒とともにSDGsに関する英語学習を行う予定である。

令和4年7月19日グローバルリサーチ「探究完成発表会」

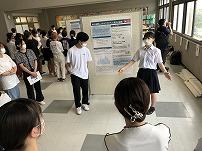

本校コモンホールと講堂エントランスにおいて、普通科グローバルリサーチ受講生(3年)が、各班の研究テーマについてポスター発表を実施した。2年生からテーマ設定、フィールドワークや文献調査、実験等を行い、それらをもとに考察を行ってきた。ポスターとともに論文も作成し、今回の発表がそれらの集大成となった。グローバルリサーチ受講生(2年)が中心に聴衆となり、発表を聞き、質問をした。最後に、講堂にて神戸大学大学教育推進機構国際コミュニケーションセンター教授の石川慎一郎氏と神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授の林創氏から講評をいただいた。今後は論文を完成し、研究報告書と活動報告書を作成し、グローバルリサーチのまとめを行う予定である。

〈生徒発表テーマ〉

1班「睡眠前のスマートフォンの使用と集中力低下について」

2班「学校と生徒のメンタルヘルス -メンタルヘルスに対する偏見をなくして相談に行こう-」

3班「幼小連携による小1プロブレム是正の提案-To Correct educational disparities-」

4班「部室棟のトイレのそうじ -持続可能な方法-」

5班「神戸市中学校給食の献立の提案 -地球温暖化対策に貢献するために-」

6班「個別避難計画表を用いた効率的な高齢者誘導の提案」

7班「風車の迎角と発電量の関係性を探る -神戸の気候に合ったプロペラづくり-」

8班「在日ベトナム人における薬剤耐性菌問題啓発活動に関する実践報告」

9班「神戸におけるイカナゴの養殖の可能性 -減少を続けるイカナゴへの対策-」

10班「兵庫高校生の情報受容とその問題点 -感情バイアスの傾向と吟味思考-」

令和4年6月20日 第2学年「総合的な探究の時間」(ひょうたん)「神戸の課題と2025ビジョン」講演会

本校講堂において、76回生(2年)を対象に、神戸市企画調整局政策調査課担当係長の武村淳史先生から「神戸の課題と2025ビジョン」というテーマで講義をしていただいた。

まず、神戸が目指すまちの姿と神戸が抱える課題と取り組みについて教えていただいた。次に、2025年に向けて大きく変わる神戸について、その展望を教えていただいた。

生徒は、ここまで学んできたことをもとに、兵庫県や神戸市の課題に関する探究活動について考え、次回以降、テーマ設定を行う予定である。

〈生徒の感想〉(一部抜粋)

・色々なグラフを初めて見て、人口減少は本当に深刻な問題なのだと思いました。また、魅力的な仕事の創出の所で見たことの無いオフィスが出ていて、楽しそうだと思いました。このような工夫がされている事は初めて知り興味深かったです。

・神戸市全体でSDGsに向けての取り組みをしていることを知り、神戸市民なのに全然知らなかったなと思いました。もっと神戸に関心を持って、積極的に色々なことを調べたりして知っていきたいなと思いました。

・神戸市に住んでいながら、神戸市が抱える課題について考えることがなかったので、人口減少や少子高齢化が思った以上に進んでいることに驚いた。住み心地も良いし、好きな街なので神戸市がより発展していくことがとても楽しみだと思う。

令和4年6月20日グローバルリサーチ「新聞ワーク」

普通科グローバルリサーチ(1年生)受講生の初めての授業が行われた。社会問題に関する新聞記事を持参し、お互いに記事の内容を発表し、ディスカッションを行った。生徒は記事について自分の立場を明確にして、発表を行った。次に、新聞学習ふせん「ペタッとSDGs」(朝日新聞社)を用いて、記事内容について各自でSDGsの観点から意見をまとめた。そして、付箋を張りながら白熱した議論をすることができた。次回も同様の活動を進める予定である。

令和4年6月20日グローバルリサーチ「テーマ報告会」

本校第二STEAM ROOMにおいて、普通科グローバルリサーチ受講生(2年)が、研究テーマの発表会を実施した。タイトル、研究目的、仮説、検証方法等について2分程度で発表し、甲南大学フロンティアサイエンス学部教授の甲元一也氏と大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター高大接続部門特任助教の金泓槿氏、同大学院基礎工学研究科博士後期課程の嶋田仁氏から指導助言を受けた。今後、今回の指導をもとにテーマをブラッシュアップし、研究計画の作成、夏季休業中に研究を進める予定である。

〈生徒発表テーマ〉

1班「LGBTQに配慮したトイレのあり方を考案する」

2班「生分解性プラスチックの強度と実用性について」

3班「高校生のメンタルヘルス」

4班「蛍光灯の配置による教室光度の変化の測定」

5班「発展途上国の肥満問題について」