創造科学科ブログより抜粋

令和4年12月6日 理数探究「探究活動⑤」

創造科学科7期生(1年生)の40名が本校において理数探究の探究活動を行った。今回の探究活動は、11月15日に実施した神戸大学人間発達環境学研究科での実験実習を受けて、得られたデータ分析や考察を行う班、研究の完結に向けて追実験を行う班、結果をまとめて研究発表会のためのポスター作成を行う班、今月中旬の外部発表に向けて発表スライドを作成する班などそれぞれの研究の進行に合わせて活動を行った。

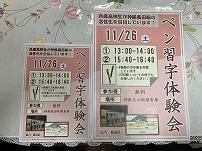

令和4年11月26日 創造基礎B実践活動「『神鉄モバイルCoffee』ペン習字体験会」

神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)の5班3名が、神鉄長田駅の普段は利用されていない倉庫スペースの活用として万年筆を使った「ペン習字体験会」を実施した。この日は、粟生線全線開業70周年記念企画として、特別列車「サイクルトレイン」が運転されており、普段神鉄長田駅を利用している方だけでなく、その利用者に神鉄長田駅の魅力を知っていただくことを目的として実施した。普段は使われていない倉庫の内装を整え、数種類の万年筆を使っての書き比べや万年筆の魅力が詰まった冊子を配布することでその魅力を発信するとともに神鉄長田駅の活用方法の形を実践的に提案した。参加していただいた方はこれまで万年筆を使ったことのない方が多く、その書き心地を体験し、構造について詳しく知れ満足だったとご意見をいただいた。

今回のテストで見えた課題を改善し、次回は活動の集大成として12/11(日)にコーヒー販売と万年筆をコラボさせた企画を実施予定である。

令和4年11月25日創造基礎B FW「Nagata pen cafe」食品提供依頼

神鉄長田駅近くにある洋菓子店「クロカンブッシュ」にて、神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)5A班の3名が、実践活動「Nagata pen cafe」への食品提供の依頼を行った。イベント趣旨や発注数を店主に説明し、価格交渉を行い、無事提供を承諾していただいた。

Nagata pen café 令和4年12月11日(日)神鉄長田駅

①11時~12時 ②13時~15時

・ホットコーヒー(300円)

・クッキーなど(110円~)

☆万年筆の試し書きも同時開催

令和4年11月26日「協働探究ラウンド・テーブル奈良2022」

奈良女子大学において、創造科学科7期生(1年)3名が、奈良女子大学教育システム研究開発センター(連合教職大学院)主催、日本航空株式会社・産学連携部・意識改革推進部協力「協働探究ラウンド・テーブル奈良2022」に参加した。全国から64名の高校生が集まり、大学・高校教員等と大人と一緒に「ラウンド・テーブル」を実施した。アイスブレイクのあと、第一部「飛行機は どのように 運航されているのか」では、航空運航についてどのような職員が関わっているのかを確認したうえで、「グループワーク(1)定時性・快適性・効率性の三つをどう満たすのか」を実施した。生徒と大人で4人1組となり、テーマについて議論し、発表した。続いて第二部「ようこそJALOODAの世界へ」では、グループワーク(1)での発表を踏まえ、日本航空株式会社産業連携部の長谷川氏と同航空部機長の片桐氏から「JALOODA」について対談が行われた。そして第三部「『JALOODA』の翼に乗って飛び立とう」では、「グループワーク(2)そのとき、君は、君たちは?」で実際のトラブルを題材にワークショップを行い、発表した。最後にふりかえりとして、「翼」をモチーフにした工作を行い、参加者全員で記念撮影を行った。

令和4年11月22日第13回高校生鉄人化まつり実行委員会(1)

第13回高校生鉄人化まつり開催に向けた第1回会議が本校同窓会館武陽ゆ~かり館で開かれた。このまつりは、平成22年度に長田区主催の「第2回鉄人まちづくりイベント」に応募した本校総合科学類型1期生(創造科学科の前身)の提案が最優秀賞を受賞し、長田区に所在する高校のさまざまな活動発表の場として実施されるようになったものだ。本校からは創造科学科7期生3名、育英高校からは生徒会7名、神戸野田高校からは生徒会3名が実行委員として参加した。自己紹介のあと、役員決め、今回のテーマ、今後の大まかな予定について話し合われた。今回のテーマは「Fly to be Reborn ~はばたけ、君の青春へ~」で決定した。なお、今年度は実行委員長を3校それぞれ1名ずつが担うことになった。第13回高校生鉄人化まつりは令和5年3月19日(日)新長田若松公園鉄人スクエアで実施予定。

令和4年11月18日創造基礎A「日本の財政の現状・課題」

本校同窓会館武陽ゆ~かり館において、創造科学科7期生(1年)を対象に、財務省主計局調査課課長補佐の岡本めぐみ氏から「21世紀の担い手となるために日本の財政を考える」というテーマで講義を受けた。始めに、このテーマを設定した生徒から、学習の意義について述べ、次に実際に国会対応をされている経験から政治の場における財政議論について講義を受けた。続くワークショップでは、2050年(生徒自身が親世代)を想定し、そこに向けてどのような財政上の手立てを打っておくべきかを議論した。最後に今後の財政再建の道標について、さらに講義をしていただいた。講師の帰る時間ギリギリまで質問、議論する生徒もおり、財政について自分事として真剣に考えることができた

令和4年11月19日創造基礎B FW「Nagata pen cafe」打ち合わせ

名倉ふれあいのまちづくり協議会にて、神鉄長田駅魅力向上をテーマに活動している創造科学科7期生(1年)5A班の4名が、実践活動「Nagata pen cafe」のプレイベント「ペン習字体験会」について、協議会の方々へ広報への協力要請を行った。また、生徒が作成したポスターについてご意見をいただき、それを受けて編集したものを自治会内にて掲示していただくこととなった。なお、長田区役所まちづくり課から渡辺氏と大野氏にアテンドをしていただいた。

ペン習字体験会 11月26日(土)神鉄長田駅改札横の駅舎倉庫

実施時間 ①13:00~14:00 ②15:40~16:40(二部制)

【イベント予告】兵庫高校生が万年筆の魅力を伝えます~NAGATA pen cafe~(2022.11.23)

https://www.kobe-cube.jp/post-2896/

令和4年11月17日「税の作文表彰式」

本校校長室において、創造科学科6期生(2年)1名が「高校生の税に関する作文」で受賞し、その表彰式を行った。長田税務署長の黒澤津雄一氏をはじめ、税務署の職員の方にご来校いただき、表彰していただいた。

作文タイトルと受賞名は以下のとおり

「時の流れと税」長田税務署長賞

令和4年11月15日 理数探究「神戸大学 実験実習」

創造科学科7期生(1年生)の40名が神戸大学人間発達環境学研究科を訪問し、理数探究の実験実習を行った。この実験実習は、9月から班ごとにテーマを設定して取り組んでいる理数に関する探究活動について、大学の設備を用いて精度の高い測定を行うことはもちろん、大学院生の指導の下これまでの研究結果について考察を深めること、今後必要な実験内容を検討することなどを目的として行った。高校では難しいX線を用いた物質の分析や、PCR法を用いた生態系調査など自分たちで測定、分析を行った。また、神戸大学の学生に協力していただき音が人に与える影響について多くの測定データを得ることができた班もあった。普段とは異なる環境で、大学院生の方の指導のもとじっくりと実験や考察を行うことで自然科学分野における探究活動の難しさや楽しさ、意義などを再認識することができた。

<生徒感想(一部抜粋)>

理数探究というカリキュラムをこなしていく中で、今日の神戸大学での実験演習はとても有意義なものになったと思います。実際に大学に出向いて実験を行えたことはモチベーションの面で好影響があったと思います。また、今回初めて院生さんと直接お会いして、意見を交わしたことや、アドバイスを得た経験は、今後自分たちのみで行っていく実験、その結果をもとにした考察をする際に大いに役立つと思います。まだ実験が終わったわけではなく、今後も苦労することがあると思いますが、院生さんや先生方のアドバイスをいただきながら今後も頑張っていきたいと思いました。

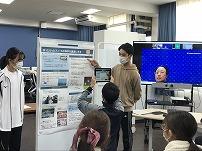

令和4年11月14日創造応用Ⅰ(社会科学) 「中間発表会」

本校第一STEAM ROOMにおいて、創造科学科6期生(2年)を対象に、「創造応用Ⅰ(社会科学分野)」の中間発表会を実施した。今回は、大阪大学大学院国際公共政策研究科の大槻恒裕教授にオンラインで、同博士課程の廣野裕香氏には対面で質問や助言をしていただいた。生徒のテーマは以下の通り。

「カンボジアの小学校における英語教育」

「教育におけるデジタル化を進めるためには」

「小麦の価格が上がると食パンの値段も上がるのか」

「日本の難民支援問題について」

「マイクロライブラリーでつくるまちコミュニティ」

「ほっともっとフィールド神戸を満員にする」

「日本が核軍縮を活発化させて得られるメリットは何か」

「教員のチームワークとバーンアウトの関連性」

「日本の多文化共生教育の改善」

「食料安全保障を行うためには」

「コミュニケーションロボットを用いた高齢者の孤独解消」

「進撃の巨人から見る世界」