創造科学科ブログより抜粋

令和5年12月12日創造基礎B 「Exchange Meeting」

本校ゆ~かり館において、創造科学科8期生(1年)が創造基礎B「Exchange Meeting」を実施した。神戸大学大学院の留学生8名(バングラデシュ2名、ブラジル1名、インドネシア1名、中国1名、韓国1名、シエラレオネ1名、パレスチナ1名)に来校いただき、ここまでの創造基礎Bで長田区の地域課題の解決に向けて取り組んでいることについてプレゼンテーションを行い、留学生の方にアドバイスをいただいた。そして、留学生の方による各国の状況や抱える課題についてプレゼンテーションを聞き、質疑応答を行った。そして、各班より、本日の学びについて全体に報告を行った。自分たちのプレゼンも、留学生のプレゼンも質疑応答も全体報告会もすべて英語で行った。初めは英語への不安も抱えていたが、積極的にコミュニケーションをとることができ、生徒たちにとって非常に貴重な機会となった。

令和5年12月13日(水)「仙台第三高校・兵庫高校 探究交流会」

12月13日(水)にゆ~かり館にて、創造科学科7期生と宮城県立仙台第三高等学校(2年生1クラス)の生徒で、探究交流会を実施しました。仙台第三高校の修学旅行では、クラス毎に他校との探究交流会を実施しており、本日、7クラスのうちの1クラスが本校に来てくれました。

探究交流会は、各校からの学校紹介に始まり、8グループに分かれての探究発表会を実施し、残りの時間で交流を深めました。本校生徒は、創造応用Ⅰで探究活動を進めている内容を発表し、仙台第三高校の生徒は、第1学年から継続的に進めてきた探究活動の内容を発表してくれました。探究発表はもちろんですが、交流会を通じて、とても良い刺激をもらいました。

令和5年11月14日 理数探究 神戸大学実験実習

11月14日(火)に創造科学科8期生の生徒を対象に、理数探究の授業で神戸大学実験実習が行われました。9月5日から神戸大学発達環境学研究科の大学院生8名に協力いただき、5名ずつ8班に分かれた生徒たちがそれぞれの院生の研究に沿ったテーマを設定し、探究活動を行ってきました。

当日はそのまとめとして、大学の研究室で先端機器を使わせていただきながら、実験実習を行いました。物理と生物分野を中心に高校生だけではできないような研究テーマに取り組み、当日はその仕上げとして充実した探究活動の時間を過ごすことが出来ました。これから来年の神戸高校、明石北高校との合同ポスター発表会と、お世話になった院生の皆さんと神戸大学の谷 篤史先生に向けてのスライド発表会の準備に入ります。

令和5年11月13日創造基礎B 「神戸新聞取材」

本校創造科学科室において、創造科学科8期生(1年)5人が創造基礎B「FRESH 野菜マーケット」についての神戸新聞社に取材を受けた。

11月19日の実施に向けての準備の様子や、開催に至るまでの4月からの取り組みについてのインタビューをしていただいた。その中で、改めて19日への思い入れが強くなった表情が見られた。インタビューで「自分たちも楽しんで取り組みたい」と話した通り、ここから限られた時間ではあるが、しっかりと準備をして魅力発信をしてほしい。

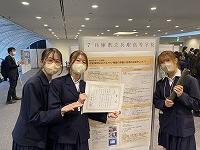

令和5年11月12日 瀬戸内海環境保全特別措置法制定50 周年記念式典への出席

神戸国際会議場において、創造科学科7期生(2年)の生物班3名が、瀬戸内海環境保全特別措置法制定50 周年記念式典にて、創造応用Ⅰで探究している内容について、ポスターセッション(来場者向け)と口頭発表(オンライン配信)を行った。式典への参加者は環境省庁の職員、国会議員、県知事、大学教員、環境関連の企業など、多数参加し、ポスターセッションでは、様々な観点から探究内容について質問と意見をいただいた。また、発表内容が評価され、奨励賞を受賞した。

発表後、メインホールにて式典に参加し、会長である齋藤兵庫県知事の挨拶に始まり、大学生の取組み発表や、環境省の水・大気環境局長や兵庫県環境部長をパネリストに迎えたパネルディスカッションを聴講した。

令和5年11月11日 創造科学科説明会

11月11日(土)、午前中の学校説明会に続き、午後から創造科学科説明会が実施されました。当日は保護者と中学生合わせて211名の参加がありました。

13:45からの受付が始まり14:30まで普通教室3カ所とコモンホールを利用して、1年生の創造基礎で取り組んでいる「長田区の課題解決のための探究活動」、2年生が取り組んでいる創造応用Ⅰ自然科学分野、社会科学分野のそれぞれの取り組みについてのポスター発表が行われました。

その後14:40から全体説明会が講堂で行われ、校長挨拶、学科長による創造科学科の概要説明に続き各学年の探究活動の中から、いくつかについてスライド発表が行われました。それぞれの発表テーマは以下の通りです。

1年創造基礎 「神戸電鉄長田駅の活性化~長田駅で野菜の直売所を開く~」

2年創造応用Ⅰ化学班 「消しゴムの種類と紙質の関係」

2年創造応用Ⅰ社会科学「アフリカの児童労働問題とソーシャルビジネス」

発表会の終了後15:30からコモンホールで生徒質問会を実施し、中学生の質問に現役の高校生が丁寧に回答しました。

また講堂の隣の教室では「アフリカの児童労働問題」に取り組んでいる生徒が「フェアトレードの事業の継続性についての実験」としてアフリカ産のチョコレートを販売し、売り上げはユニセフを通じて生産国に寄付しました。

令和5年9月12日理数探究「大学院生ゼミ」

9月12日(火)の6,7限に先週に引き続いて神戸大学の谷 篤史先生と院生8名に参加していただき、創造科学科8期生の理数探究を実施しました。前週のプレゼンを受けて各班から提出された研究テーマの希望調査を基に、班ごとに院生の担当を一人ずつ決定し、今後の探究活動の具体的テーマとその予定について、担当院生を交えてディスカッションを行いました。その中で院生の方の研究内容に沿ったテーマを設定し、フィールドワークの予定など、具体的な研究内容について活発な議論が交わされました。

また次回の授業までに1か月ほど期間が空くため、この間を利用して設定されたテーマまたはその周辺の内容について自分なりの調査を行い、レポートを作成する宿題について説明がありました。

令和5年9月5日理数探究「大学院生プレゼンテーション」

9月5日(火)の6,7限に神戸大学発達環境学研究科の谷 篤史先生と大学院生8名に参加していただき、創造科学科8期生の理数探究が実施されました。今年度も「高校生の探究活動に協力してもらえる院生」を5月に募集をしたところ、8名の応募があり自然科学分野の探究活動に協力していただけることになりました。

この日は各院生から自己紹介と各自の研究についてのプレゼンテーションがパワーポイントを用いて実施され、それを基に各班どのような研究を行うかディスカッションを行いました。前半のプレゼンでは院生の皆さんも緊張の面持ちでしたが、後半の班別ディスカッションでは気軽に生徒の相談に乗っていただき、活発な意見交換が行われました。

令和5年9月19日創造基礎B「前期最終発表会」

令和5年9月19日創造基礎B「前期最終発表会」

本校同窓会館ゆ~かり館において、創造科学科8期生(1年)38名が前期最終発表会を行った。今回の発表会では、お世話になっている区役所や市役所の方々、地域の方々、そして保護者の皆様、総勢40名近くのゲストにお越しいただき、ここまでの活動や自分たちのプロジェクト、今後の活動についての報告をした。最後に、長田区総務部地域協働課課長・田中謙次様からご講評を頂いた。今後、各班はコメント等を参考に企画を修正し、実践活動を行っていく予定である。

各班の発表の内容は以下の通りである。(発表順)

「「Ngon!(おいしい!)」でつなぐ長田と世界」

「#えきべん!~駅で楽しく勉強~」

「一番街を盛り上げ隊」

「真野リンピック」

「きれいな長田で繋がろう!」

「神戸電鉄縦断計画」

「ちゃりっと動画投稿」

「燃やせぼっかけ魂」

令和5年9月13日創造応用ⅠL 「院生交流会」

本校第1STEAM ROOMにおいて、創造科学科7期生(2年)8名が創造応用ⅠLで名古屋大学大学院の院生と交流会を行った。院生の研究テーマや研究手法などを聞き、論文を書く際のアドバイスをもらったあと、自分たちの問いについて見直した。自分たちの研究の概要や問いを紹介し、それぞれにアドバイスをいただく貴重な時間となった。研究の砂時計モデル、良い問いとは何か、これらの学びをもとに今後の研究を進めていく。