〒654-0142 神戸市須磨区友が丘1丁目1番5 TEL(078)791‐7881 FAX(078)791‐7882 行事予定はこちら

〒654-0142 神戸市須磨区友が丘1丁目1番5 TEL(078)791‐7881 FAX(078)791‐7882 行事予定はこちら

7月31日(木)・8月1日(金)、神戸ポートピアホテルおよび甲南大学岡本キャンパスにて第30回NIE全国大会神戸大会が開催されました。大会2日目の分科会には、本校から教員1名、生徒2名が参加し、「社会への関心を育み地域や児童と共に学び合う防災教育」と題した実践発表を行いました。

生徒たちは、昨年度に神戸市立横尾小学校と実施した小高連携防災授業の取り組みを発表し、小学生と関わる中で得られた気づきや課題を具体的にわかりやすく説明しました。発表後も他校の教員からの質問に堂々と答え、生徒にとって大変貴重かつ有意義な経験となりました。この大会で得られた学びを今後の学校生活に活かし、防災教育の中心的な存在としてさらに活躍してくれることを期待しています。

〈生徒感想〉

・今回の発表を通して、昨年1年間がんばってきたことの振り返りができました。原稿や資料を作る中で、授業によって自分たちが得られたことをもう一度考え直すことができました。質疑応答の時は焦って伝えたいことが伝えきれませんでしたが、自分たちが立てた問いを深く考え直すいい機会になったと感じました。

・今回の実践発表を振り返り、準備段階から実践発表後まで自分たちなりの「防災」について考えることができたと思います。また、講評で「質問がたくさん出る発表はよい発表」と言って頂き、聞き手のことを意識しながら発表準備をすることが大切であると改めて感じました。

5月14日(水) 3年次選択科目「保育実践」の授業で、神戸市立須磨図書館司書のお二人を講師に招いて、絵本の歴史についての講義を受け、技術指導(読む練習)を体験しました。今後、絵本の読み聞かせの練習をしっかり行い、次週18日(水)には、須磨図書館の先生にアドバイスをいただく予定です。

10月の保育園訪問で、園児にすてきな読み聞かせをすることが目標です。

本校では、下記の日程で文化祭を開催いたします。中学生の方で、須磨友が丘高等学校について関心があり、本校について詳しく知りたいと思われる方は、ぜひこの機会にご来校下さい。なお、入場の際は必ず中学校の制服をご着用くださいますようよろしくお願いいたします。

日 時: 令和7年6月14日(土) 9:00~14:00

その他: ・中学生のみの入場可

・中学生の保護者の入場可

・公共交通機関での来校をお願いいたします

・上履きをご持参ください

・模擬店の支払いは金券とauPAYでの支払いが可能です

3月7日(金)、トルコのギュンドードゥ中学校(ブルサ)、ベネクタシュ・アタテュルク・アナトリア高校(イスタンブール)とオンラインで繋ぎ、学生同士の交流会を実施しました。

今回の交流会は、日本とトルコの文化、都市の災害リスク、防災教育を含む防災リスク軽減の実践についての理解を深める機会とし、本校からは、1年次のクロスカリキュラム探究で「防災」をテーマに取り組んだ4つのゼミから、代表生徒9名が参加しました。

生徒たちは慣れない英語でのプレゼンテーションやQ&Aに苦戦しながらも、英語を通じて異なる文化圏の人々と交流できることを楽しんでいました。

〈生徒の感想〉

・今回トルコの学生との交流会でお互いの文化や地震が多い国同士で防災についての話をできてとても良かったです。防災では似ている面が多いのが印象的でした。どちらの国も公用語が異なるけれど、英語を使うことで皆が話すことができました。発表では、自分がクロカリでしたことを英語で資料を作るなど慣れないことが多くて大変でした。これから国際交流が増えると思うので、英語の勉強を続けていかならないと思いました。

・正直言って私は勉強が苦手です。ですが、人とコミュニケーションをとることはすごく大好きです。この活動で苦手意識を少しでも改善出来たらいいなと思い参加しました。実際にトルコの方と交流してみてトルコの方は一人で15分間も英語を話せるということに圧倒されました。この活動を通してこの先に出会う多くの人と仲良くなるためにも勉強を頑張りたいと心から感じました。

2月12日(水)、本校と同様に本年度から三菱みらい育成財団の助成校に採択されている静岡県立駿河総合高等学校との間で、オンライン交流会を実施しました。

駿河総合高校では、総合的な探究の時間に「地域防減災コミュニティプロジェクト」を実施しているそうです。本校からは、1年次のクロスカリキュラム探究で防災について取り組んだ4つのゼミから、代表生徒6名が参加し、「防災」をテーマに各校の取り組みについて生徒同士で交流しました。

〈生徒の感想〉

・兵庫県以外の県での防災に対する知識や取り組みなどを知ることができました。震災が多いこの国で今の自分たちにできることは何なのか、災害が起きた時に何をするべきなのかを改めて考えさせられました。

・質問を多くされた時は戸惑ってしまったが、臨機応変な対応もできたため、この先のための力になったと思う。駿河総合高校の方達は、多くの視点から研究を進めていて、2年次の課題研究の参考になった。

2月5日(水)にNIE小高連携事業として生徒会の防災ジュニアリーダーが神戸市立横尾小学校へ防災授業を行いました。

阪神淡路大震災・東日本大震災・能登半島地震の新聞記事の写真を見て、児童と一緒に問いに答えていき代表者が発表を行いました。

前回防災教室を行った多井畑小学校は4年生でしたが、今回は6年生。児童たちは多くの意見を出してくれ、高校生も授業を楽しく行えました。

高校生だけでは出てこない意見もありお互いに有意義な時間となりました。

また、和歌山大学教育学部の先生とゼミ生も見学に来られ、授業後に感想を話してくださいました。

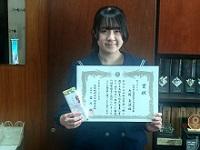

2月3日(月)、ウエイトリフティング部3年次の碇本海晴さんが、令和6年3月開催の第39回全国高等学校ウエイトリフテイング競技選抜大会73kg級で優勝、令和6年10月開催の国民スポーツ大会ウエイトリフティング競技少年男子73kg級で優勝し、この功績がたたえられ、『ゆすりは賞』を受賞しました。

表彰式では、代表あいさつにも抜擢され、立派に務めました。

友高に戻った碇本さんは、賞状と記念品を胸に、晴れやかな笑顔を見せてくれました。

※ゆずりは賞は、学校教育や社会教育等の分野で、多くの人々の模範となるような立派な行為や有益な研究・発明をした個人や団体を表彰しその功績をたたえるものです。

12月16日(月)に生徒会の防災ジュニアリーダーが神戸市立多井畑小学校へ防災授業を行いました。

阪神淡路大震災・東日本大震災・能登半島地震の新聞記事の写真を見て、児童と一緒に問いに答えていき代表者が発表を行いました。

各グループ内で積極的に意見を出し合う中で高校生だけでは出てこない意見もありお互いに有意義な時間となりました。

12月13日(金)お昼から、神戸市多井畑小学校より部活動体験に小学生が来てくれました。

参加部活の生徒たちは、ちいさな未来の後輩たちにやさしく教えながら、楽しく交流しました。

中には短時間で友達になった生徒も!

生徒たちは、「素直でまっすぐな小学生の姿に、元気と癒しをもらった」とコメントしていました。

令和6年11月25日(月)に,本校応接室で「税に関する高校生の作文」で、兵庫県租税教育推進連絡協議会賞・須磨税務署長賞(2名)・神戸市須磨区垂水区租税教育推進協議会長賞・神戸市須磨区垂水区租税教育推進協議会奨励賞の各賞を受賞した5名の表彰が行われました。

須磨税務署長の中島様がお越しくださり,直接表彰していただきました。

10月31日(木)、京都大学が高大接続・高大連携活動の一環として、全国的に展開している学びコーディネーター事業を利用し、2年次「世界史探究」の時間に、「イギリスにおけるローマ帝国の遺産 ―古代史を学ぶ意義とは?」と題した出前授業を行いました。

授業では、古代ローマと近代イギリスの共通点を示す等、ローマ帝国がイギリスに与えた影響とその結果を知ることを通して、現代においてローマ史をはじめとした古代史を学ぶ意義について考えました。

兵庫県立北須磨高等学校の生徒会と協力して「服のチカラプロジェクト」に参加しました。

2023年に

全国744校・約82,000人の児童・生徒が参加している

校内や地域で着なくなった子ども服を回収し、難民などの服を必要とする人々に届けられるプロジェクトとなっております。

保護者の皆様のご協力もあり、段ボール3箱以上の服が集まりました。

回収に来た北須磨高校生徒会と互いの生徒会活動に関する共有もこの時間で行い充実したものとなりました。

今後とも近隣高校として協力していく事柄に関しても増やしていけるような話し合いも行えました。

ご協力してくださった方々ありがとうございました。

学校説明会申し込みで、よくあるご質問についてお答えします。

Q1 中学校2年生ですが参加できますか?

A1 中学校3年生対象です。毎年ご好評をいただいていますので、中学2年生はまた来年お越しいただき、HPで雰囲気を感じてもらえればと思います。

Q2 部活動体験の持ち物は何ですか?

A2 HPまたは、こちらをご覧ください⇒11月9日部活動体験案内.pdf

Q3 今回体験・見学できない部活動は後日見学等出来ますか?

A3 こちらに記載のない部活動は都合により体験・見学できません。ご了承ください。

Q4 11月9日の部活動体験の際、見学だけというのは可能ですか?

A4 可能です。

Q5 学校は土足OKですか?

A5 土足厳禁です。生徒保護者共に上履き・靴袋を必ずお持ちください。

※その他、各部活動に関するご質問は、部活動体験・見学の際に、各部活動にご相談ください。

雲も少ない秋空の中、体育祭が開催されました。

生徒たちはクラスTシャツに身を包み、晴天の中伸び伸びと競技を楽しみました。

リレー競技から棒引きや綱引き、大玉落としなどクラスのチーム力が試される競技など、友高らしいバラエティに富んだ種目で友情を育みました。

今年から大縄跳びの回数が公式記録となりました。

3年3組の35回が初代公式最高記録です。

来年度から各クラスがこの回数に挑むことになります。

41回生2年次生徒による課題研究の経過報告会が、特編期間中(7月11日、17日の2日間×2時間 合計4時間)に行われました。4月からテーマ決めに取り掛かって3ヶ月弱の研究成果と、夏休み中の研究計画について、各自がスライド6枚程度で発表しました。研究テーマが決まったばかりの生徒から、すでに実験に取り掛かかっている生徒、夏休みのインタビュー調査について具体的にプランを練られている生徒など進度は様々でしたが、自分自身のこれまでの研究をまとめて発表し、お互いの研究について知ることができ、質疑応答を通して今後の計画を修正する機会が得られました。

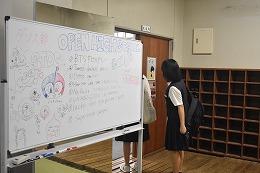

8月8・9日に、令和6年度オープンハイスクールが実施されました。

非常に暑い中、両日たくさんご参加いただき、ありがとうございました。

本校の生徒会が映像の段取りや施設案内、放送委員会が司会進行・映像づくりを担当しました。

参加した中学生たちは、熱心に全体会に耳を傾け、部活動見学では、熱心に先輩の活動を見ていました。

内容について、下記の通り予定いたします

令和7年度推薦による入試に関して_ver060725.pdf

推薦入学試験の募集要項は下の通りです。

今回の入試から「部活動等の顕著な実績及び資格・検定取得票」という資料が追加しております。この資料は、出身学校の教員が作成し、提出するものです。なお、該当する実績がない場合は、提出する必要はありません。

令和7年度 募集要項(PDF)

Sumatomogaoka_Boshuuyoukou_R07.pdf

令和7年度 募集要項(別紙)(PDF)

Sumatomogaoka_Boshuuyoukou_Besshi_R07.pdf

令和7年度 部活動等の顕著な実績及び資格・検定取得票(原本)(PDF)

Sumatomogaoka_BukatudoutouHoukoku_Original_R07.pdf

令和7年度 部活動等の顕著な実績及び資格・検定取得票(原本)(Word)

Sumatomogaoka_BukatudoutouHoukoku_Original_R07.docx

令和7年度 部活動等の顕著な実績及び資格・検定取得票(記入例)(PDF)

5月28日(火)午前9時現在、大雨警報が継続して発令されていますので、本日は臨時休業とします。各自、安全を確保しておいてください。

5月28日(火)午前7時現在、神戸市に大雨警報が発令されていますので、生徒は自宅待機とします。

午前9時までに解除された場合は、午前10時40分(3時間目)より始業とします。

午前9時時点で、解除されていない場合本日は臨時休業とします。

詳しくは生徒手帳19ページ「Ⅷ気象警報発令時について」をご確認ください。

4月23日、須磨東高校との第2回定期戦が行われました。

交流戦から数えて4回目の対戦です。

メイン種目は男子バレーボール。

各種目で活躍が目覚ましく、今年は総合優勝することができました。

ダンス部や吹奏楽部の応援も、一段とパワーアップしていました。

2022~2023年度の金融教育研究校としての実践に対して、4月10日(水) 兵庫県金融広報委員会堀井誠 事務局長より感謝状をいただきました。「18歳が成年となり、高校生での消費者教育が大切。引き続きの指導をお願したい」とのことでした。今年度も資産形成の専門家を講師として招くなど、金融教育に取り組んでいきます。

生徒総会と全校集会が行われました。

生徒総会では部活動の予算について本年度の報告と来年度の予算案について審議を行いました。

その後、表彰伝達式が行わわれ、ウエイトリフティング部・水泳部・陸上部の活躍や、生徒会のボランティア活動、読書感想画の入賞への表彰が行われました。

その後、全国選抜大会へ進むウエイトリフティング部への壮行会が行われました。生徒会長や校長先生の激励と生徒の拍手を受け、ウエイトリフティング部のメンバーは決意を新たにしていました。

その後、生徒指導部長より、「初心忘れるべからず」の訓話がありました。

2月28日(水)、卒業式予行と3年生最後の表彰式が行われました。

3年生は、1月末以来久々の登校で友と語らうのもつかの間、明日の卒業式の予行演習と最後の表彰伝達式を行いました。

表彰伝達式では、皆勤賞・成績優秀者の他、生徒会役員・部活動部長への感謝状、近畿大会出場部活部員への友愛賞、全国大会へ出場部活部員や全国パソコン・ワープロ競技大会へ出場した生徒たちへ友が丘賞を、商業科検定優秀者へ各種表彰をおくりました。

3年生は、表彰される友人に拍手を送りつつ、明日は学び舎を発つ淋しさを感じていました。

2月2日(金)

NIE小高連携事業として生徒会役員が横尾小学校にて新聞を使用した防災に関する授業を行いました。

高校生が小学生のグループ活動を手助けしながら

①代表者による東北訪問の報告

②阪神淡路大震災と能登半島地震の避難所生活で困っていること

③自分たちができる防災

に対し学んだり、意見交換を行ったりしました。

児童にとっても生徒にとっても貴重な経験となりました。

生徒会役員の中には防災を学び地域へ普及していく防災ジュニアリーダーも数多くいます。今回の経験を今後の活動に生かしていきます。

1月19日(金)、学校設定科目「世界の国々」の授業で、パレスチナに関する調べ学習の発表会を行いました。また生徒たちの発表の後には、国連UNHCR協会の芳島昭一様より、「難民問題の現状と私たちにできること」と題した講演会を実施しました。

これまで知らなかった歴史的な背景や国際関係について学ぶことで、視野が広がり、報道されている出来事の見方にも変化があったようです。

〈生徒の感想〉

・私はニュースを見ることが苦手でパレスチナ問題について原因や現状を詳しく知りませんでしたが、今回の発表を機にパレスチナ・ガザ地区の深刻な状況を知り、悲しくなりました。少しでも何か力になりたいです。

・芳島さんのお話を聞き、パレスチナ以外にも世界で起きている大変な状況を知りました。もうニュースでは流れなくなったことや、私自身も忘れてしまっていることがあったと気がつきました。報道されなくなっても、まだ当たり前の日常が戻っていない人たちがいることを実感しました。

本日朝読書の時間を利用して、阪神淡路大震災追悼行事を放送にて行いました。

教頭による講話の後、生徒・職員にて黙とうを行いました。

29年前の今日、誰も想像しなかった未曽有の規模の震災に、神戸・淡路をはじめとした地で、多くの人が家族や友を失い日常を失いながらも、前を向いて今日を迎えました。そして今、今月1日に突然襲った能登地震を思い、同じ被災者としてともに歩んでいくこと、それらを巡らせながら、生徒職員一同追悼行事を行いました。

1月11日(木) 2年次選択科目「ファッション造形基礎」の授業で、2年生8名が着物の着付けを体験しました。講師は、この地域で着物を楽しまれる会「まつ子サークル」の活動を行っておられる5名の方々で、素敵な着物を持参して来てくださいました。6月から浴衣を作成し、和裁の機能性と美しさを少しずつ理解している生徒たちにとって、貴重な経験となりました。また、着物を着用したときの所作や食事の作法を教わり、茶話会の時間を持ちました。

令和5年度第35回読書感想画 神戸支部大会審査の結果、本校から次の4名の作品を出品。4作それぞれに入選、入賞を果たしました。

例年、読書感想画は美術1の授業で取り組んでおり、履修生徒全員が自由に手に取った本の感想を絵として表現することに向き合っています。その中から4名の作品が選ばれ、全員が良い評価をいただきました。

神戸市大会結果

1年 新田 葵 第1位

1年 近藤 桜 第5位

1年 栄田 怜央奈 佳作

1年 本田 明子 佳作

また、新田さんと近藤さんの作品は令和6年1月11日、令和5年度第35回読書感想画兵庫県コンクール審査に進み、見事に2人とも、入選、入賞をしました。

近藤 桜 優秀賞

新田 葵 佳作

新田さんの作品は全国大会にエントリーされます。

読書体験を通して得た感動やイメージを絵として豊かに表現できる力が評価されたことを励みに、さらに「表現力」を鍛えてほしいと思います。

12月21日(木)今学期最後の全校集会が行われました。

表彰伝達式では、水泳部や陸上競技部などの運動部の活躍はもちろん、演劇部や書道部、読書感想文、税の作文など様々な場面で活躍した生徒の表彰も多数表彰されました。

その後の報告会では、ウエイトリフティング部の全国大会、水泳部と、活躍の様子が報告されました。

最後に生徒指導部長の訓話がありました。冬休みの生活普段の生活について語られ、生徒たちは気を引き締めていました。

12月19日(火)1・2時間目、防災教育・防災避難訓練が行われました。

生徒会防災ジュニアリーダーから校内放送を使っての防災教育が行われた後、生徒には予告されていない形で防災避難訓練が行われました。

より実践的な防災避難訓練を目指して、生徒会は通行できない箇所を設置し、先生方はそれをもとに避難経路を想定し生徒を誘導しました。今回は、避難困難な生徒(怪我などを想定)を設定し、担架などを用いて救助し、一緒に避難する練習も行いました。生徒たちは誘導の指示に従って、すみやかにグラウンドに避難しました。

2時間目、須磨消防署の方より防災講話をいただき、生徒たちは熱心に話を聞いていました。その後、避難の様子を見ていただいた須磨消防署の方から、速やかな避難をお褒めいただきました。

12月17日(日)、本校セミナールームにおいてオンライン(zoom)で「甲南大学リサーチフェスタ2023」が行われました。本校から2年次の生徒22名が参加し、課題研究の成果をスライド発表しました。質疑応答を含めて合計10分の持ち時間で、午前に前発表2回、午後に本発表3回、計5回の発表を行いました。自分の発表だけでなく、「聴講者」「司会進行」「審査員」の役割も務めるというハードスケジュールでしたが、最後までやり遂げることが出来ました。

今回の開催は、全国から高校生約900名(40校)、甲南大学生・大学院生約160名が発表に参加し、計375件の発表が行われました。生徒は高校生、大学生、大学院生、大学の先生方から質疑応答を通して多くの気づきを得ることが出来、今後の研究の方向性を再確認しました。

12月20日に審査の結果が発表され、2年3組の栢野舞祐さんと2年5組の松本奈來さんが「ロジカルデザイン賞」を受賞しました。おめでとうございます。

審査結果はこちら→ 217_231220_リサーチフェスタ2023_審査結果一覧.pdf

12月16日(土)、関西学院高等部の西宮上ケ原キャンパスにおいて「中・高生 探究の集い2023」が開催されました。本校からは2年4組の前田雛璃さんが「コンテスト部門」でスライドを用いた口頭発表、2年1組の棚野陽葉さんがオープン部門でポスター発表を行いました。午後のプログラム「交流会」では、東は栃木、西は熊本と全国各地から発表に足を運んだ学生の皆さんと、親睦を深め合いました。

大学の先生方や他校生との質疑応答で今後の研究の方向性のヒントを得るとともに、交流会を通して他校生徒の探究に対する思いに触れ、多くの刺激を受けた一日となりました。

12月18日(月) 令和5年度「税に関する高校生の作文」の表彰が、校長室で行われました。本校からは、2年生の大野さんが『助け合いの心」と題した作文を応募し入選され、近畿税理士会より表彰されました。

12月14日(木)、3年次の学校設定科目「世界の国々」の授業で、講師として髙橋智恵様とZoomでお繋ぎし、「“紛争地”パレスチナと関わり続けること ~木と刺繍の手仕事を通して~」と題した講演会を実施しました。髙橋様は学生時代にパレスチナにホームステイの経験があり、現在はフェアトレードブランド「架け箸」を立ち上げ、ご活躍されています。

講演では、パレスチナの置かれている状況や、髙橋様とパレスチナの出会い、またフェアトレードのお仕事や、紛争解決に向けての想いを語っていただきました。

〈生徒の感想〉

・髙橋さんがホームステイをしていた時の話では、パレスチナにも普通の暮らしがあり、街並みがきれいで、ごはんが美味しいということを伺い、占領下でも日常の生活があることに驚きました。「自分たちにできることは何か」という質問に対し、SNSで活動したり、同じ思いをした方と交流することを挙げていただいたので、自分にもできることを考えたいです。

・ガザ地区もそうですが、ヨルダン川西岸地区の方も苦しい思いをしていることが分かりました。ガザ地区の人々は、イスラエル軍の占領から逃れるしかないと話を伺い、とても心が苦しくなりました。一刻も早くパレスチナでの戦争が終わり、平和な暮らしが訪れることを願っています。そして、私もたくさんの国のことについてもっと知りたいと思いました。

12月15日(金)、朝日新聞阪神支局より勝亦邦夫記者をお招きし、1年次を対象にNIE講演会を行いました。

勝亦記者からは、まず新聞の役割や記者の仕事について説明があり、その後「物事の多面性」をテーマにお話していただきました。具体例として「自然エネルギー」、「ふるさと納税」、「病院の統廃合」という3つの話題を提供してくださり、新聞記事を含めた資料を踏まえて、複雑な問題を読み解いていきました。

今回の講演会を通して、政策決定の背後にある多様な意見や、複数の視点からアプローチすることで深い理解につながることを学べたと思います。

*NIE = Newspaper in Education(学校などで新聞を教材として活用すること)

〈生徒の感想〉

・話を聞いて驚いたのは、多数派の意見ではなく反対派などの少数派の意見を聞いているということです。私の勝手なイメージでは、多くある意見を記事にしていると思っていました。ただ、実際に目指していることは公正で平等な取材をするということを聞いて、少し新聞のイメージが変わりました。

・講演会で、物事は複数から捉えられるということを知った。ニュースなどで取り上げられる社会問題や政治・経済は、賛成派と反対派から成り、人の感じ方によって意見が異なる。だから、その分話し合いが必要になる。私は、新聞を読む際に自分の価値観のまま思い込んでいたけれど、一度立ち止まって、違う考え方をする人もいることを認識して、今後の生活に活かしたい。

12月14日(木)、41回生が「こうべカタリ場」の出張授業を受講しました。

初めは緊張していた生徒たちでしたが、大学生の「先輩」たちの明るい挨拶や、対話の中でどんどん自分を引き出され、打ち解けていきました。いくつかの班に別れ、それぞれの班に配属された「先輩」とグループワークを行いました。それぞれの班担当の「先輩」から話を聞いてもらったり、勇気をもらったりし、授業の最後にはこれからの生活でがんばりたいことを「先輩」と約束しました。

生徒たちから見て身近なロールモデルとして、大学生の「先輩」たちとふれあい、将来の自分の像とも重ね合わせることができ、大きな刺激になったようです。

今回の授業で感じたこと、決意した気持ちを忘れず、それぞれの目標達成のために高校生活を送ってほしいです。

<生徒の感想より>

・先輩方のお話の中で、印象に残っているものがあります。先輩は、物事や人間関係で悩んだとき、「なんで自分だけ」や「仕方ない」などと思っていたと話していました。上手くいかないときは、周りの原因や影響もあるけど、自分にも治さなくてはならないところがある。「誰かのせいでも、自分のために努力」という言葉がとても印象に残りました。

・話し手のお方が、これまで溜め込んできた思いを周りに相談し、自らの弱い部分を見せたことで、友人や家族とより良い関係を築くことができたのだなと伝わってきました。周りに相談することが苦手な私にとって、とても共感し勇気づけられる話でした。

・大学生の先輩方の話を聞く前は、私は今の自分に満足していて、このままの私で大学生になるのだと思い込んでいました。しかし、先輩の話を聞いていると、高校生活でくじけそうになる場面や困ったことが必ず起こることがわかりました。その際には、他人に頼ることなく自分で決断し、上来の目標に向かって努力し続けることが大切であるとわかりました。

12/18(月)3,4校時に1年生を対象として、高大連携講義を行いました。

甲南大学法学部より松原英世教授にお越しいただき、「犯罪統計とは何をあらわすものか」をテーマとして講義をいただきました。各種犯罪統計を題材に、犯罪認知件数の増加が単純に犯罪発生件数の増加を示しているわけではないこと、認知件数や検挙率は刑事制度がどのように設計され運用されているかによって変化することなどを、具体例を交えつつお話しいただきました。

11月15日(水)に2・3年次選択科目「異文化理解/比較文化」の授業で、流通科学大学を訪問し、留学生の方々と今年度3回目の交流会を行いました。

今回のテーマは、「SDGsをもとに、海外の諸問題について考えよう」です。 アメリカ、インドネシア、カンボジア、バングラデシュ、ベトナム、韓国、台湾、中国の留学生に参加していただき、生徒が考える問題について議論し、最後は模造紙にまとめ、各テーブルで発表しました。

本やインターネットからでは得られない、リアルな現状を留学生の方々から知ることができ、国際理解に対する興味関心をさらに深めることができました。

11月17日(金)、学校設定科目「世界の国々」の授業で、神戸市多文化交流員のオアンさんとタオさんをお招きし、「多文化・異文化交流 ~ベトナム編~」を行いました。お二人は、近隣の大学で日本語を学ばれています。

前半は、ベトナムの「中秋節」と「テト(旧正月)」について紹介していただき、伝統的な文化や風習についてお話を伺い、日本との接点や異なる点を知ることができました。後半は、質問タイムで、和やかな雰囲気の中で活発に交流がもてました。

11月3日(金)、京都大学国際科学イノベーション棟西館5階において高大連携課題研究合同発表会がおこなわれました。記念ホールでの京都大学大学院農学研究科の北島薫教授による記念講演の後、ホワイエにて本校2年次の生徒1名がポスターで、質疑応答含め15分間、課題研究の取り組みを発表しました。

ポスター発表後のグループ討議も通して、京都大学の先生方、大学院生、大学生、他校生徒からアドバイスや講評を頂き、大きな刺激を受けた一日となりました。頂いた貴重なアドバイスをもとにして、今後の研究を発展させていって欲しいと思います。

10月13日(金)の「産業社会と人間」の時間に、夏休み前に実施した職場訪問の全体発表会を実施しました。今回の発表は、前の週に行った訪問先ごとの発表で、内容が最も優れていた代表者22名によるものです。どの発表者も、伝え方に留意し入念に準備して臨んでいました。1年生全員と先生方の前で発表するのはとても緊張したと思いますが、それぞれの訪問先での様子や職場訪問を通してどのようなことを学んだのかが分かりやすく発表できていました。

また、発表者の熱意が伝わったようで、聞いている生徒も良い刺激を受けたようです。司会進行等の準備も含め、それぞれの立場で緊張感ある素晴らしい全体発表会になりました。

訪問先の下調べから始まり、今回の発表までを通じて経験したことが次のステップにつながっていくことを期待しています。

本年度の鹿児島国体のウエイトリフテイング競技、女子の皇后杯獲得に本校の卒業生、28回生吉田朱音さん、38回生の坂本琴音さんが大きく貢献されました。特に吉田さんは、神戸新聞に大きく記事が掲載されその活躍が讃えられています。神戸新聞電子版へのリンクを下記に掲載します。また、吉田さんは本校のスクールガイドにもメッセージをお寄せいただいていますので、これを紹介いたします。

神戸新聞NEXTへ(吉田さんの活躍が紹介されています)

9月20日(水)に2・3年次共修科目「異文化理解」の授業で、音楽家として活動されている、ネパール人のラム氏を外部講師としてお招きしました。5時間目はネパールの歴史や文化についての講義、そして6時間目は「バンスリ」という民族楽器の演奏していただきました。

バンスリの演奏では、ネパールの民族音楽や、日本の流行歌を披露していただき、美しく、優しさ溢れる音色に、生徒はネパールの雄大な自然をイメージしながら聞き入っていました。最後は全員で演奏に合わせて手拍子をとり、教室が一体となってネパールの音楽を学ぶことができました。

10月11日(水)に2・3年次選択科目「異文化理解/比較文化」の授業で、流通科学大学を訪問し、留学生の方々と今年度2回目の交流会を行いました。

今回のテーマは、「留学生の母国語で話してみよう」です。アメリカ・カンボジア・中国・香港・韓国・台湾・バングラデシュ・ベトナム・ミャンマーの留学生に参加していただき、生徒はそれぞれの国の言語で、挨拶・自己紹介・質問をワールドカフェ形式で行いました。

難しい発音に四苦八苦しながらも、生徒は言葉が通じたときの喜びを体験することができ、AI全盛の時代に、改めて直接コミュニケーションをとることの重要性に気づくことができました。

10月12日(木)、学校設定科目「世界の国々」の授業で、兵庫県国際交流員のイーサン・シューリー様をお招きし、「多文化・異文化交流 ~アメリカ編~」を行いました。

前半は、アメリカ合衆国の歴史的な経緯から現在のトレンドに至るまで、文化的な特徴についてお話いただきました。後半は、生徒からの質問にじっくりと答えてくださり、貴重な時間を過ごすことができました。

〈生徒の感想〉

・アメリカの「個人主義」について、“植民地に住んでいる人がイギリスから独立して勝とうとしたことが始まり”ということを聞き、独立と関連させて考えたことがなかったので、違う視点を知ることができて興味深いと思いました。

・講演の中で印象に残ったのは、ソーシャルメディアについてです。アメリカでは有名人が発言・投稿した言葉などがトレンドになりやすく、それが新しい言葉を生むこともあり、日本以上に生活に影響を与え、重要性が高いということが分かりました。

9月28日(木)、学校設定科目「世界の国々」の授業に、本校の卒業生である杉山果織さんをお招きし、ご自身の体験をもとに講話をしていただきました。

杉山さんは大学在学中にホームステイをされたり、アメリカの大学へ進学されたご経験があります。また、現在はご自身で起業され、アメリカ・サンフランシスコを拠点に活動をされています。

学生から社会人に至るまでに選択されたアメリカへの留学や現地での就職、言葉や文化の違うアメリカで生活することの困難さや充実感、そして今の想いについて伝えていただきました。

〈生徒の感想〉

・洋楽が好きだったことから、アメリカで起業して暮らすまで話が広がっていき、その行動力がすごいと思いました。私も大学生になったら留学して海外で勉強しようと考えているので、全ての内容が興味深く、もしかしたら自分も海外で過ごすのかなと思ったり、視野が広がりました。

・ただ言語を習得するだけでなく、現地に行ったからこそ見つけられたやりたいことに対してまっすぐに行動する姿に、私もそういう行動ができる人になりたいと思った。何ごとにも主張したり、交渉したり、自分の意志をはっきりさせることが大事なんだと気づくことができた。日本でもこうした行動力や表現する力は必要ではないかと考えた。

1・2時間目と授業を行い、3時間目から体育祭予行演習が行われました。

あいにくの強風にあおられ、安全面も考慮して午前中はグラウンドに必要最低限の準備をし、午後からは体育館にて各種目の確認を行いました。

大玉落としはコロナ禍以来久々の実施とあり、どの学年も初めての競技となりました。デモンストレーションで実施した3年生は、楽しい歓声ををあげていました。明日の体育祭が待ち遠しいです。

9月1日(金)、始業式・全校集会の後、防災ジュニアリーダー報告会がありました。

生徒会の中の防災ジュニアリーダーは、他校の仲間と一緒に夏休みに東北を訪問し、東日本大震災にて被災した学校や地域を訪問しました。

その報告を今回行いました。

報告には被災した小学校の話、震災に備えるために、防災を学ぶことの大切さが盛り込まれていました。

発表する生徒が事前に作成した報告会の資料が、朝配られていたこともあり、生徒たちは真剣に報告を聞いていました。

台風7号の影響を受け、17日のみ開催となったオープンハイスクールが実施されました。時折雨が降る中、ご予約いただいたたくさんの中学生と保護者の皆様に参加いただきました。ありがとうございました。

全大会・体験授業・部活動見学と生徒も多数参加し、充実した行事になりました。

令和8年度 教育実習の希望受付について を掲載しました。

令和7年度 実施予定 教育課程表(pdf)を掲載しました。

令和7年度 使用教科書一覧表.pdf を掲載しました。