総合自然科学科の2年生は,5人編成で課題研究(2年)を実施します。1年間かけて毎週2時間,および長期休業中なども一部使って研究に取り組みます。校内の研究発表だけではなく,外部での研究発表を各班2回程度行います。

3年生の理数探究では2年生で作製した日本語のポスターを英語で作製し,英語で発表します。

2025(令和7)年度は以下の8つのテーマに分かれて研究しています(5/28現在)。

①「振り子運動の3次元シミュレーション解析」

私たちは作成したプログラムやシミュレーションソフトウェアを用いることにより3Dシミュレーションを行うほか、実験を通して、振り子の詳細な動き方について研究します。まずは長さ約11mのフーコーの振り子で測定を行い、その動きを再現します。今後、振り子を使用した技術(電車の振り子機構、免震構造、ブランコ、振り子時計など)について3Dシミュレーションと実験を通して得られたデータをもとに研究することにより、最適な構造、実際の効果についても計測、研究したいと思います。

②「プロペラの形状と風力の研究」

私たちはあらゆる形状(長さ、幅、角度)のプロペラを用いた対照実験を行うことにより、プロペラの形状ごとの変化量や特徴を研究します。

③「枝豆の皮からバイオ燃料を作る」

私たちは、枝豆の皮からバイオ燃料を作る実験を行う。枝豆の皮は全体の質量の約45%を占めており、また、塩ゆでという調理法から肥料としての再利用ができず、多くの量が廃棄されている。

枝豆の皮の主成分はセルロースである。セルロースを分解することで、燃料の元となるアルコールを取り出すことができる。植物から作るバイオ燃料を使うときに排出される二酸化炭素は、栽培される植物が光合成のために吸収するため、カーボンニュートラルにもつながると考えられる。セルロースは薬品や酵素を用いて分解することができるが、手順が危険であったり、材料が高価であったりといった課題があった。

そこで私たちは、キノコが持つセルロース分解酵素に着目し、キノコを用いてセルロースの分解を試みることにした。

④「塩化コバルトを用いたルシャトリエの原理の観察方法の確立」

私たちは、塩化コバルトを用いたルシャトリエの原理の観察方法を確立したいと考えています。この観察方法は、まだ正確に条件が決まっていない内容が多くあります。具体的には、塩化コバルト溶液の溶媒の種類や濃度、平衡を移動させるに加える試薬や温度などです。より安全で、より処理の必要の少なく、何よりも再現性の高い実験方法を確立し、龍野高校の化学実験書に書き加えることを目標にしています。

文献にある方法で予備実験をし、塩化物イオンの濃度を変化させて、色の変化を確認しましたが、変化が見づらかったため、まずはこれを解消する方法を考えていきたいです。

⑤テーマ1 「シカの食害防止方法の開発」

テーマ2 「絶滅危惧植物オキナグサの増殖と生息域外保全」

シカが生息する地域では、花を植栽してもシカに食べられてしまうことが昨年の課題研究で判明した。また、不嗜好植物もわかったので、不嗜好植物の成分を利用して忌避剤の製造を試みる。マリーゴールド、ナガミノヒナゲシ、ヒガンバナなどの汁やタイムのフローラルウォーターを利用予定。

有年中学で残されていた絶滅危惧植物オキナグサの個体数調査をした。さらに種子を入手した。現在発芽実験を行っている。

⑥「ミナミヌマエビの変化についての研究」

揖保川に生息するミナミヌマエビについての研究をおこなう。ヌマエビの生態は解明されていないことが多い。その中でも私たちは,同じ種でも色が異なる場合があることに関心を持った。私たちは色が変化する原因について,『餌』,『水質』,『水槽の光や色などの環境』 の3点に着目し,実験を進める予定。

⑦「楕円曲線上の有理点についての研究」

「楕円曲線」がどのような特徴をもった曲線なのか調べる。

「楕円曲線上の有理点」についてその性質を調べる。

「楕円曲線上の有理点」の性質から考えられる事柄について研究する。

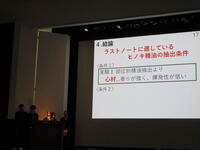

⑧「香水の作成」

播磨地域由来の材料を使用し、人工合成物質過敏症の人でも使える人工合成物質を使わない天然由来の香水を作成予定。香水を作るうえで匂いの相性や材料による匂いの変化についても調べ、多くの人が好む匂いを調べる。

トップノート:オレンジ ミドルノート:タイム(ハーブ) ラストノート:ヒノキの枝

トップノート:オレンジ ミドルノート:ヒノキの葉 ラストノート:山椒

課題研究(2年)

【2年課題研究】第2回班内討議を行いました

2月18日(水)、第2回班内討議を実施しました。

班内討議は、今後さらに研究を深め、発展させることを目的として行うものです。

生徒研究発表会を終え、いただいたご助言や見えてきた課題を「班内討議シート」にまとめ、それをもとに意見を共有しました。どの班も、これまでの研究成果を整理しながら、さらなる深化を目指して活発に議論を交わしていました。

【2年課題研究】サイエンスフェアin兵庫

1月25日(日)、神戸大学統合研究拠点、兵庫県立大学神戸情報科学キャンパスFOCUS、甲南大学FIRST、クリエイティブラボ神戸(CLIK)を会場として、「サイエンスフェアin兵庫」が開催されました。

本校からは、発表者として総合自然科学科2年生40名、聴講者として総合自然科学科1年生37名が参加しました。2年生は、課題研究の成果をポスター発表および口頭発表の形式で発表しました。このうち1班(⑦「楕円曲線上の有理点についての研究」)は、口頭発表とポスター発表の両方を行いました。

また、1年生は、各校の発表を聴講したりポスター発表の司会を担当したりしました。

発表後の質疑応答では、他校の生徒や教員、大学・研究機関の専門家の方々から多くの質問や助言をいただき、生徒たちは自らの研究を多角的に見つめ直す貴重な機会となりました。

さらに、他校の高校生や大学・企業・研究機関による発表にも触れ、探究活動の幅広さや奥深さを実感し、大きな刺激を受ける一日となりました。

【2年課題研究】第32回課題研究を実施しました。

1月21日(水)、令和7年度第32回課題研究を実施しました。

研究もいよいよ最終盤を迎え、各班はこれまでの研究成果をスライドやポスターにまとめるとともに、サイエンスフェアin兵庫や生徒研究発表会に向けた発表練習に取り組んでいました。

次回の実施は2月4日(水)を予定しています。

【2年課題研究】第31回課題研究を実施しました。

1月14日(水)、令和7年度第31回課題研究を実施しました。

今回は、アドバイザーの福島整先生をお招きし、各班の研究の進捗状況をご覧いただいたうえで、今後の研究に向けた貴重なご助言をいただきました。

研究内容に関する指導助言としては今回が最後となり、生徒たちは研究発表に向けて、いただいたご助言を踏まえながら、データの整理や発表スライドの作成に真剣に取り組んでいました。

次回の実施は1月21日(水)を予定しています。

【2年課題研究】第30回課題研究を実施しました。

1月10日の午前に課題研究の授業を行いました。各班、外部発表や2月7日に本校で実施する生徒研究発表会に向けて発表資料の作成や発表練習をしていました。

発表資料に掲載する為に再実験を行う班や発表スライドの作成など班ごとに様々な活動をしていました。

【課題研究(2年)】日本化学会 近畿支部主催 第42回高等学校・中学校化学研究発表会に参加しました

12月25日に大阪大学で行われた化学研究発表会に参加し、本校からは「塩化コバルト(Ⅱ)を用いたルシャトリエの原理の観察方法の確立」、「ヒノキの精油抽出の効率化 ~天然素材の香水の完成をめざして~」の2件口頭発表を行いました。

近畿から多くの学校が集まる発表会ということもあり、緊張もありましたが、研究に関する質問や、アドバイスをたくさん頂きました。今後の研究を進めていく上でとても参考になりました。また、発表においては奨励賞も頂きました。

【2年課題研究】卒業生による指導助言を行いました。

12月25日の午前に課題研究の授業を行いました。本日は、昨年度総合自然科学科を卒業された卒業生1名を招き、指導助言をしていただきました。

各班が研究概要を卒業生に説明し、その後質疑応答を行いました。来年2月7日に本校で実施する生徒研究発表会の発表に向けて、より良い発表ができるようにアドバイスしたり、改善点の提案等をしていただきました。

【2年課題研究】第28回課題研究を実施しました。

12月22日(月)午後に、令和7年度第28回課題研究を実施しました。

前回に引き続き、今回はアドバイザーの福島整先生をお招きし、各班の研究の進捗状況をご覧いただいたうえで、今後の研究に向けた貴重なご助言をいただきました。

各班は、いただいたご助言を踏まえて研究の着地点を整理するとともに、研究データの整理や、並行してデータ収集のための実験を行ったり、発表スライドの作成に取り組んだりするなど、自分たちの研究の完成に向けて意欲的に活動していました。

次回の実施は12月25日(木)を予定しています。

【2年課題研究】第27回課題研究を実施しました。

12月17日(水)5・6限、令和7年度第27回課題研究を実施しました。

今回は、アドバイザーの福島整先生をお招きし、各班の研究の進捗状況をご覧いただいたうえで、今後の研究に向けた貴重なご助言をいただきました。

各班は、いただいたご助言を踏まえて研究の着地点を整理するとともに、その実現に向けた研究内容の整理や、さらなるデータ収集のための実験を行うなど、有意義に活動していました。

次回の実施は12月22日(月)を予定しています。

【2年課題研究】第26回課題研究を実施しました。

12月10日(水)5・6限、令和7年度第26回課題研究を実施しました。

校外発表での経験も踏まえ、各班は要旨作成に向けて研究内容を精査し、必要に応じて実験を追加するなど、研究の完成度を高めるために意欲的に取り組んでいました。

次回の実施は12月17日(水)を予定しています。

課題研究 発表資料

| 名前 | 更新日 | |

|---|---|---|

|

72回生課題研究(H30~R1) |

2023/11/08 |

|

|

73回生課題研究(R1~R2) |

2023/11/08 |

|

|

74回生課題研究(R2~R3) |

2023/11/08 |

|

|

75回生課題研究(R3~R4) |

2023/11/08 |

|

|

76回生課題研究(R4~R5) |

2023/11/08 |

|

|

77回生課題研究(R5~R6) |

2023/11/08 |

|

|

78回生課題研究(R6~R7) |

2024/09/04 |

|

|

79回生課題研究(R7~R8) |

2025/09/16 |

|

|

課題研究テーマ一覧.pdf

443

|

02/18 |

|