課題研究(2年)

【2年課題研究】令和7年度オリエンテーションを行いました

4月16日(水)5・6限に79回生の課題研究(2年)のオリエンテーションを実施しました。

5限は講座紹介と研究班のグループ分け、6限は研究を進めるにあたって使用する実験ノートの使い方についての説明がありました。次回はグループごとに分かれて、テーマ決めを行います。

【課題研究(2年)】理系女子と科学倫理を考える日 ~第4回Girl's Expo with Science Ethics~に参加しました

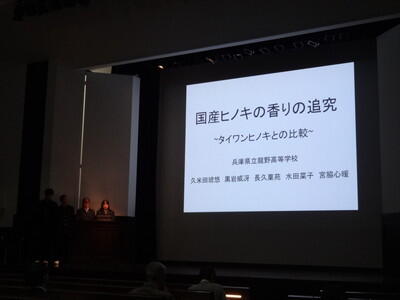

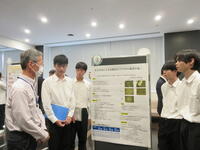

2月11日(火)に、兵庫県立姫路東高等学校主催の理系女子と科学倫理を考える日 ~第4回Girl's Expo with Science Ethics~がアクリエ姫路で開催されました。本校からは「荒れ地に花を咲かせましょう ~地域住民の交流の場の創生~」「国産ヒノキの香りの追究~タイワンヒノキとの比較~」の2班が口頭発表とポスター発表を行いました。

緊張感のある中での発表でしたが、広い会場で多くの方に発表を聞いていただき、質問や助言をいただくことができました。また、 女性研究者によるポスター発表も行われており、新たな刺激を受けました。今後の探究活動に生かしていきたいと思います。

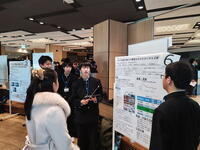

【課題研究(2年)】生徒研究発表会

2月1日(土)に本校体育館において生徒研究発表会を開催しました。

午前中は総合自然科学科2年生(78回生)8班と自然科学科1班の計9班が口頭発表を行いました。

100名を超える外部からの参加者もあり、盛大に開催することができました。

午後からのポスター発表では本年度より総合自然科学科1年生(79回生)も発表を行いました。

また、普通科探究Ⅰ・Ⅱの成果もポスター展示により行いました。

外部からの発表者も多く、高校生だけではなく、近隣の中学校からも発表に参加してくださいました。

来年度は大学や企業による発表も計画しています。

寒い中、参加してくださった皆様、ありがとうございました。

【課題研究(2年)】生徒研究発表会のリハーサル

1月29日(水)5、6限の課題研究の授業で、生徒研究発表会のリハーサルを行いました。

本番と同じように時間をはかって口頭発表を行い、課題研究アドバイザーの福島先生から指導助言をいただきました。程よい緊張感をもって、リハーサルに臨むことができました。担当教員からも助言を受け、生徒研究発表会に向けてよりよい発表になるように改善していきます。

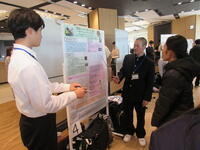

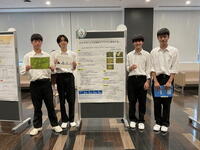

【課題研究(2年)】サイエンスフェアin兵庫

1月26日(日)に、神戸大学統合研究拠点で、サイエンスフェアin兵庫が開催されました。本校の課題研究(2年)からは、1班が口頭発表とポスター発表、7班がポスター発表を行い、日頃の研究の成果を発表しました。また、本校の自然科学科1年の生徒も参加し、ポスター発表の司会をしたり、発表を聞いたりしました。

発表では、聴講者の方々から質問や助言をしていただき、様々な視点から考察を深めることができました。

また、他の高校や企業、大学の研究機関等の発表もあり、刺激を受けることができました。

【課題研究(2年)】先輩からの指導助言がありました

12月25日(水)の課題研究(2年)の授業に、昨年度龍野高校総合自然科学科を卒業された花谷さんに来ていただきました。それぞれの班の生徒が、自分たちが行っている研究について説明し、指導助言を受けました。

研究については、様々な視点からの助言をしていただきました。生徒からも、生徒研究発表会に向けてスライドの作り方等について質問があり、丁寧に答えてくださりました。

経験者である先輩からの具体的な話を聞くことができ、有意義な時間になりました。

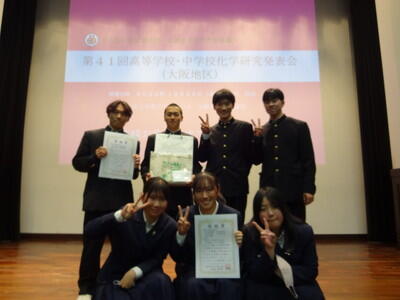

【課題研究(2年)】日本化学会 近畿支部主催 第41回高等学校・中学校化学研究発表会に参加しました

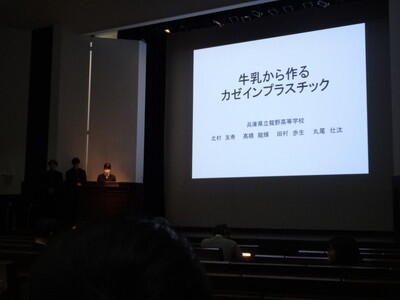

12月25日に大阪大学で行われた化学研究発表会に参加し、本校からは「国産ヒノキの香りの追求~台湾産ヒノキとの比較~」、「牛乳から作るカゼインプラスチック」の2件口頭発表を行いました。

近畿各学校が集まった発表会ということもあり、緊張した面持ちでの発表でしたが、研究に対する質問をはじめ、アドバイスもたくさん頂きました。今後の研究を進めていく上でとても参考になりました。また、発表においては奨励賞も頂きました。

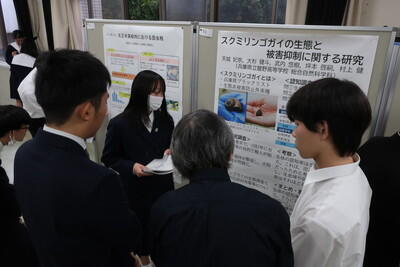

【課題研究(2年)】第47回日本分子生物学会年会

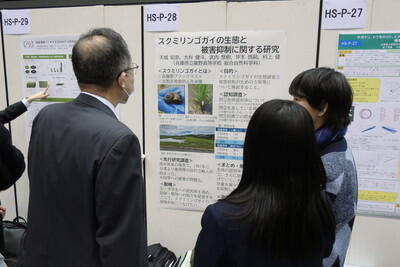

11月29日(金)に,第47回日本分子生物学会年会が,福岡国際会議場マリンメッセ福岡で開催されました。

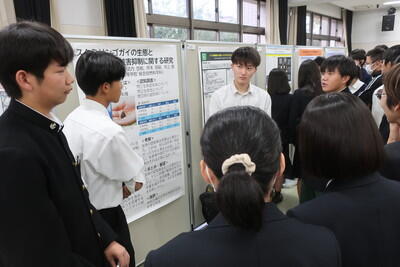

課題研究(2年)の班のうち,生物分野で研究を進めている班が参加し,「スクミリンゴガイの生態と被害抑制に関する研究」と題してポスター発表を行いました。

外部の発表会に参加するのは2回目でしたが,今回は規模が大きく圧倒されました。ポスター発表では,大学の先生方も自分たちの発表を聞いてくださり,質問をしていただきました。

また,企業ブースも出ており,ブースを見てまわって楽しみました。

参加して学んだことを,今後の研究にも生かしていきます。

【課題研究(2年)】高校生・私の科学研究発表会2024

11月23日(土)に,高校生・私の科学研究発表会2024が,神戸大学で開催されました。

課題研究(2年)の班のうち,物理分野で研究を進めている班が1班,生物分野で研究を進めている班が2班参加し,「自転車による身体への負荷」「荒れ地に花を咲かせましょう 〜地域住民の交流の場の創生〜」「牡蠣殻による水の浄化」と題してポスター発表を行いました。また,本校自然科学部の物理班,化学班,生物班も参加しました。

30分間のフリーセッションで,多くの聴講者の方から質問や助言をいただきました。また,他の高校の口頭発表やポスター発表を聴講し,新たな知見を得ることができました。今後の研究に生かしていきたいと思います。

【課題研究(2年)】日本動物学会近畿支部 秋の高校生研究発表会

11月17日(日)に,日本動物学会近畿支部 秋の高校生研究発表会が,奈良女子大学で開催されました。

課題研究(2年)の班のうち,生物分野で研究を進めている班が参加し,「スクミリンゴガイの生態と被害抑制に関する研究」と題してポスター発表を行いました。

初めての校外での発表でしたが,聴講者の方から質問や助言をいただき,研究を深める良い機会となりました。

また他校の高校生とも交流を深めることができました。

【課題研究(2年)】高大連携課題研究合同発表会at京都大学

11月2日に,高大連携課題研究合同発表会at京都大学が開催されました。

課題研究(2年)の班のうち,物理分野で研究を進めている班が参加し,「木片の表面の粗さが摩擦力の大きさに与える影響」と題してポスター発表を行いました。

来場者の方から助言をいただいたり,他のポスター発表や京都大学教育研究科の教授による記念講演を聞いたりして,学びを深めることができました。

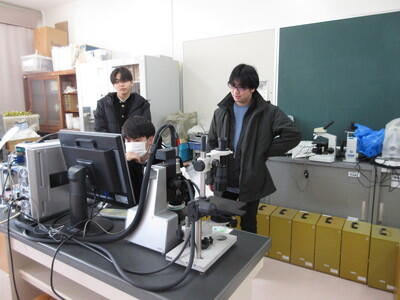

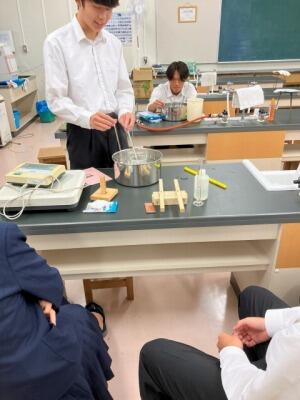

【課題研究2年】ウォーターバスを利用したカゼインプラスチック作成

2年生、課題研究において、先日(株)ダイセル様より支援していただいた、実験装置のウォーターバスを用いて、カゼインプラスチックを作成する際の牛乳の温度調整を行いました。

安定した温度で実験を行うことができ、目的とした異なる温度での実験を行うことができました。

㈱ダイセル様より,課題研究で使用する実験器具等のご支援をいただきました

総合自然科学科,自然科学部で行っている課題研究ではさまざまな分野を扱っており,実験器具も多く使用しています。

ただ,使用器具には限りがあり,課題研究に制約が出てきてしまう現状がありました。

この現状を受け,㈱ダイセル様より以下の実験器具等のご支援をいただくことになりました。

(1) 耐切創性手袋 80点

(2) オーバーグラス 20点

(3) ウォーターバス 3点

(4) 水質計 5点

物質合成の研究や,環境調査の研究で早速使用させていただきたく予定です。

このたびは,ご支援いただきありがとうございました。

【課題研究(2年)】広島県から授業見学に来ていただきました

10月23日(水)に、広島県の教育委員会と広島県教員の方々が、課題研究(2年)の授業を見学に来られました。

それぞれの班の生徒が、現在行っている研究について説明を行ったり、いただいた質問に答えたりしました。今の研究について新しい視点が得られ、より深く考える良い機会となりました。

また、4,5,6班が課題研究アドバイザーの福島先生に助言をいただきました。福島先生に指導していただいている様子も、広島県から来られた方々に見学していただきました。

【実践科学】物理・情報分野

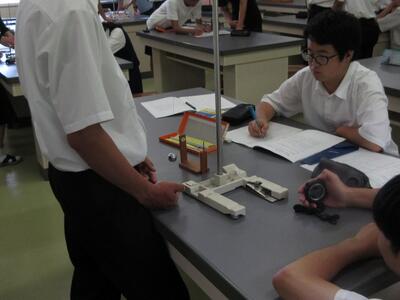

総合自然科学科78回生の実践科学 物理・情報分野の授業で「振り子の周期測定から重力加速度の測定」をテーマに実験データをパソコンの計算ソフトを用いて解析・データ処理を行いました。平均、標準偏差、標準誤差、測定誤差などの学習を前期に行っていたので、実際の実験で、パソコンを用いて計算しました。

【課題研究(2年)】中間発表会の振り返り

10月9日の課題研究(2年)の授業では,9月24日に行われた中間発表会の振り返りを行いました。課題研究アドバイザーの福島整先生に来ていただき,全班をまわって指導助言をしていただきました。

福島先生からは,今それぞれの班に必要な話し合うべき事項について助言をしていただき,生徒は中間発表会を聴講していただいた方からのアドバイスシートも参考にして,これからの方針を話し合いました。

【課題研究(2年)】高校生のための現象数理学入門講座と研究発表会2024

10月6日(日)に,高校生のための現象数理学入門講座と研究発表会2024が明治大学で開催されました。

課題研究(2年)の班のうち,数学分野で研究を進めている班が参加し,「析出方法による金属樹のフラクタル構造の違い」と題してポスター発表を行いました。

先日校内で行われた中間発表会の反省を踏まえて今回の発表を行い,さらに今後の研究を深めていく上で有意義な経験となりました。

【課題研究(2年)】令和6年度中間発表会

2024年9月24日に,課題研究(2年)の中間発表会を行いました。

各班ポスター発表を3セッション行いました。初めての発表会で,緊張感のある中での発表でした。

課題研究アドバイザーの福島先生や兵庫県立大学の先生方,株式会社ダイセルの方などに来ていただき,質問や助言をしていただきました。

いただいたご意見を,今後の研究活動に生かしていきたいと思います。

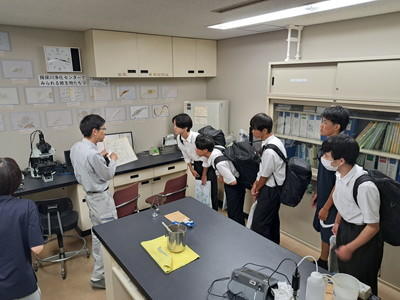

【課題研究(2年)】兵庫県揖保川浄化センターにて班別研修を行いました

7月29日(月)に,水質浄化について研究を進めている班が兵庫県揖保川浄化センターを訪れました。

水処理の仕組みについて説明を受けた後,課題研究「カキ殻による水質浄化」について助言をいただきました。

また,水質を浄化させる微生物を顕微鏡で観察しました。

【2年課題研究】SSH運営指導委員の方が見学に来られました

第6回の課題研究では、課題研究の様子をSSH運営指導委員の方が見学されました。

生徒に質問や助言をしていただき、新たな課題に気づいたり、深く考えたりするきっかけを与えてくださりました。