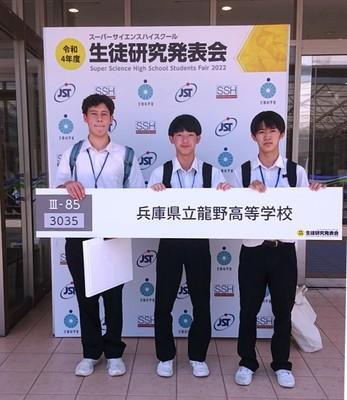

3年7組の課題研究Ⅲの研究英語発表会で選ばれた4班10名が、神戸大学で開催された 8th Science Conference in Hyogo にて発表してきました。

当日は神戸大学大学院人間発達環境学研究科人間発達専攻 助教の Erkki Tapio Lassila 氏による講演会の後、県内のSSH各校から選ばれた研究について英語による発表を行いました。

本校から参加した10名も、たくさんのネイティブ(ALT)や、見学に来られた研究者からの英語による質問にも懸命に対応し、自らが行ってきた研究の深化や、英語を用いた討議力の成長が見られました。

発表を行った研究のタイトルは以下のとおり

「Water Splash Study」

「Can Nostoc commune Photosynthesize Under Cryogenic?」

「Conservation in Yanagi Pond Through Transplantation of Native Plant Species」

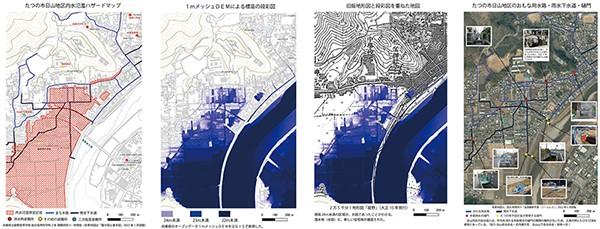

「Creation of Inland Water Flooding Hazard Map by Using Open Data」

3年7組の課題研究Ⅲの研究英語発表会で選ばれた4班10名が、神戸大学で開催された 8th Science Conference in Hyogo にて発表してきました。

当日は神戸大学大学院人間発達環境学研究科人間発達専攻 助教の Erkki Tapio Lassila 氏による講演会の後、県内のSSH各校から選ばれた研究について英語による発表を行いました。

本校から参加した10名も、たくさんのネイティブ(ALT)や、見学に来られた研究者からの英語による質問にも懸命に対応し、自らが行ってきた研究の深化や、英語を用いた討議力の成長が見られました。

発表を行った研究のタイトルは以下のとおり

「Water Splash Study」

「Can Nostoc commune Photosynthesize Under Cryogenic?」

「Conservation in Yanagi Pond Through Transplantation of Native Plant Species」

「Creation of Inland Water Flooding Hazard Map by Using Open Data」