理数探究(3年)

【理数探究3年】課題解決学習「マシュマロチャレンジ」

令和7年10月7日(火)の理数探究の授業で、「マシュマロチャレンジ」に挑戦しました。

マシュマロチャレンジは、乾燥パスタ、ひも、マスキングテープを使用してタワーを作成し、その高さを測る競技です。タワーの頂点にマシュマロを配置する必要がありバランスをとるのに苦労している様子でした。

授業では2回チャレンジを行いました。1回目終了後に班で改善点を協議して、2回目のチャレンジを行いました。改善点を考えたことで、各班1回目よりも高いタワーの作成に成功しました。

作成後は、協議した内容やタワーの安定性と高める工夫などを英語のでまとめました。

生徒たちは活き活きとマシュマロチャレンジに挑戦していました。

【理数探究3年】課題解決学習「滞空時間を長くしよう」

令和7年9月2日(火)の理数探究の授業で、「滞空時間を長くしよう」という課題解決学習を実施しました。

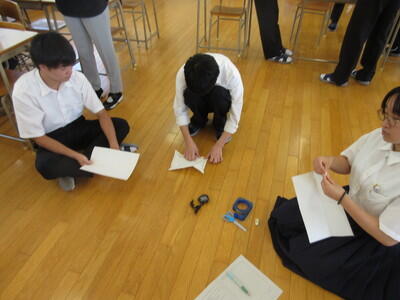

2mの高さから、A4用紙を1~3枚落下させて地面につくまでの時間を長くするための工夫を考える授業です。

紙飛行機形やパラシュート形等、各班が様々な趣向を凝らした作品を作成しました。

今回の最長記録は葉っぱの形をしたもので、2.9秒でした。

日ごろ葉っぱがひらひらとゆっくり落ちる様子を思い浮かべて作成したようです。

作成後は自分たちの作品で工夫したところなどを英語のレポートにしました。

来週も課題解決型の学習を実施する予定です。

【理数探究(3年)】 SSH生徒研究発表会

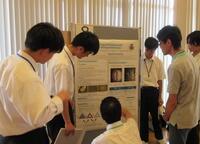

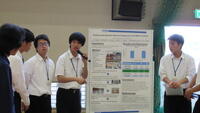

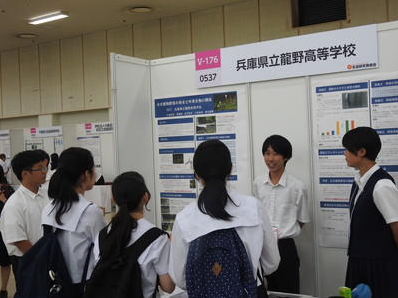

令和7年8月6・7日に神戸国際展示場でスーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会が開催されました。

日本全国から238校のSSH校の代表チームが集まる大変レベルの高い研究発表会です。龍野高校からは昨年度の選考会で選ばれた課題研究生活科学班が研究発表を行いました。

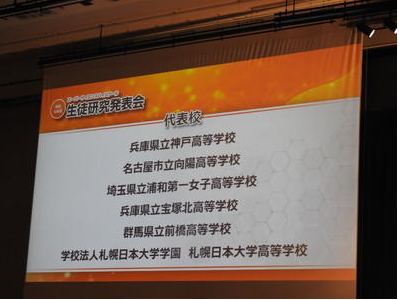

6日は、ポスター発表を行い、Ⅰ数学・情報、Ⅱ物理・工学、Ⅲ化学、Ⅳ生物A(動物・医学系)、Ⅴ生物B(植物・農学系)、Ⅵ地学の各分野の代表校を審査により選出します。

7日は、代表校による全体発表会(口頭発表)があり、表彰校が決まります。

当日は斎藤元彦知事がお越しになり、本校の研究発表を見てくださいました。また、本校卒業生も研究発表を見に来てくれました。

残念ながら、代表校には選出されませんでしたが、生徒たちは全国の高校生と活発な質疑応答や意見交換をしており、有意義でとても良い経験になりました。

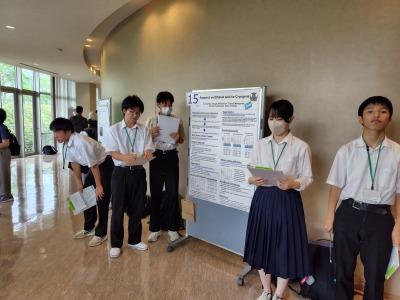

【理数探究(3年)】11th Science Conference in Hyogo に参加しました。

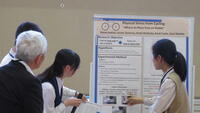

令和7年7月12日(土)神戸大学百年記念館で実施された「11th Science Conference in Hyogo」に78回生の課題研究2(物理)班、5(生物)班、7(数学)班が参加しました。

午前は、「Shiitake Cultivation in Bioreactors (バイオリアクター中でのシイタケ培養)」という特別講義を英語で受けました。

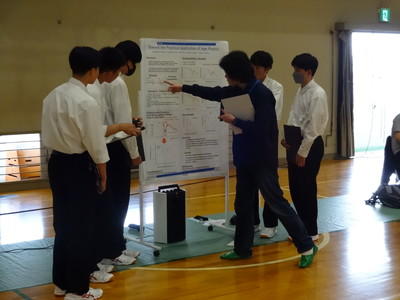

午後のポスター発表では、6月の発表から練習を繰り返し、以前よりも良い発表ができたと思います。

他校の生徒や先生方から多くの質疑をいただき大変有意義な発表になりました。

また、他校の生徒の発表も見学し、様々な研究分野に触れ多くの刺激を受けました。

興味のある研究分野に触れることができてとても良い経験になったと思います。

今後の進路選択にも活かしてほしいと思います。

【理数探究(3年)】英語発表会を実施しました

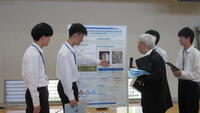

令和7年6月4日(水)の5、6限に理数探究(3年)英語発表会を実施しました。

発表会の為に3年生は、昨年の研究成果を英語でまとめ、発表の練習をしてきました。

当日は、聴講していた2年生から多くの質疑があり、活発に議論をしていました。

発表会では兵庫県立大学大学院より遊佐真一先生、同大学の留学生1名、本校課題研究アドバイザーの福島整先生をお招きし、英語での質疑応答、指導助言をしていただきました。また、SSH運営指導委員の先生方をはじめ校外から多数の方に来場いただき、多くのご質問やご助言もいただきました。この場をかりてお礼申し上げます。

今回発表した中から代表班を選出し、7月12日(土)に神戸大学で開催される「Science Conference in Hyogo」に出場します。

【理数探究(3年)】英語発表会リハーサル

本日の理数探究(3年)の授業は、明日の英語発表会のリハーサルを行いました。

先週までポスターや原稿の作成に追われて中々読みの練習ができていませんでいたが、各自が練習を重ね先週よりも良い発表ができました。

ALTの先生方から指導された内容を修正し、明日の発表会ではさらに良い発表をしてくれることを期待しています。

令和7年度兵庫県立龍野高等学校「理数探究(3年)英語発表会」について(案内)

1 目 的 課題研究の成果を英語で発表をしたり、他の発表を聴講したりすることにより、発信力を高めるととも

に科学分野での英語運用能力を向上させる。また、大学教員や留学生等からの助言や質問内容を英語で

理解できるようにする。

2 日 時 令和7年6月4日(水)13時~15時

3 場 所 県立龍野高等学校 体育館 〒679-4161 たつの市龍野町日山554

4 参加者 総合自然科学科(第3学年(発表)・第2学年(聴講))

兵庫県立大学大学院工学研究科 准教授 及び 留学生

本校課題研究アドバイザー

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)主任専門員

本校SSH運営指導委員 等

5 概 要

ア 発表形式 ポスター発表形式

イ 発表時間 10~15分/回 ※質疑や移動時間も含みます

ウ タイムスケジュール

12時45分~ 参加者受付(体育館)

13時10分~13時20分 開会

13時20分~14時40分 理数探究(3年)英語発表会

14時40分~15時00分 指導助言、閉会

6 発 表

ア Physical Stress from Cycling~Where to place feet on pedals~

イ Relationship Between Wood's Roughness and Water Content

ウ Ester Bond in Casein Plastic

エ Water Purification with Oyster Shells

オ Let the flowers bloom in wastelands

カ A study on the behavior of Pomacea canaliculate and how to limit their impact

キ Observation of Dimension Structure and Measurement of Fractal Dimension

ク 『Pursuing the scent of domestic cypress』〜Comparison with Taiwanese cypress〜

(タイトルは仮のもので、当日は変更している可能性があります。)

7 その他

ア 事情により、発表会を中止等する場合は、本校ホームページにて連絡します。

イ 当日は写真やビデオ撮影を行い、その内容を活動報告書等に使用します。

8 申込み 各校に配布している文書を確認し、専用フォームから申し込みをしてください。

【理数探究(3年)】 SSH生徒研究発表会

8月7日・8日 神戸国際展示場でスーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会が開催されました。沖縄から、北海道まで全国から231校のSSH校の代表チームが集まりました。龍野高校からは昨年の選考会で選ばれた課題研究ヒシモドキⅡ班が研究発表を行いました。参加者の中には5月にアメリカで開催された国際科学コンテスト(ISEF)の出場者もいるなど大変レベルの高い研究発表会です。

7日は、ポスター発表を行い、Ⅰ数学・情報、Ⅱ物理・工学、Ⅲ化学、Ⅳ生物A(動物・医学系)、Ⅴ生物B(植物・農学系)、Ⅵ地学の各分野の代表校を審査により選出します。

8日は、代表校による全体発表会(口頭発表)があり、表彰校が決まります。

残念ながら、龍野高校は代表校には選出されませんでしたが、同じ兵庫県のSSHである、

宝塚北高校がⅢ化学分野の代表に、神戸高校がⅣ生物A(動物)で選ばれました。日ごろの研究発表会で競うこともある学校の健闘は大変刺激になりました。

【理数探究3年】10th Science Conference in Hyogo

7月14日(日)に77回生総合自然科学科の生徒15名が、神戸大学で開催された「サイエンスカンファレンスin兵庫」に参加し、英語でのポスター発表を行いました。

午前は特別講義として、「Shape of Data(データのかたち)」というタイトルの英語の公演を受けました。データ処理を活用することで、料理のレシピの作成や改善にも応用されているという内容があり、日常生活とデータ処理の関連性に気づくことができました。

午後はポスター発表で、来場者の方に発表を聞いてもらい、ディスカッションにも積極的に臨みました。本番では少し緊張している様子でしたが、練習の成果もあり満足のいく発表ができたようです。

この英語での発表を通じて、生徒の英語力や科学的な思考力が高まることを期待します。

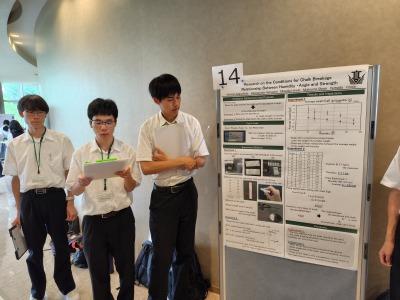

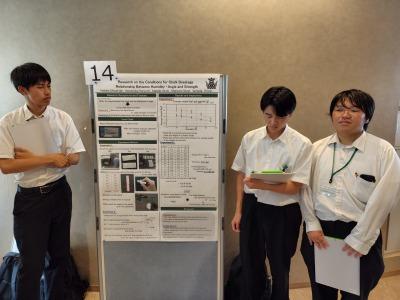

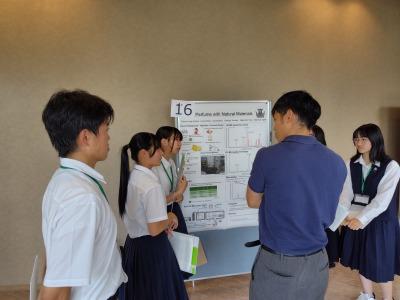

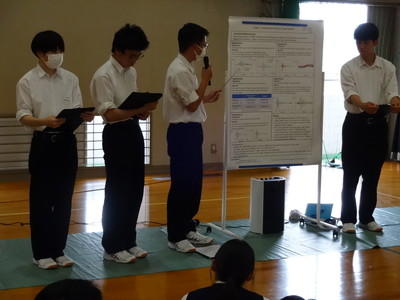

【理数探究3年】英語発表会が行われました

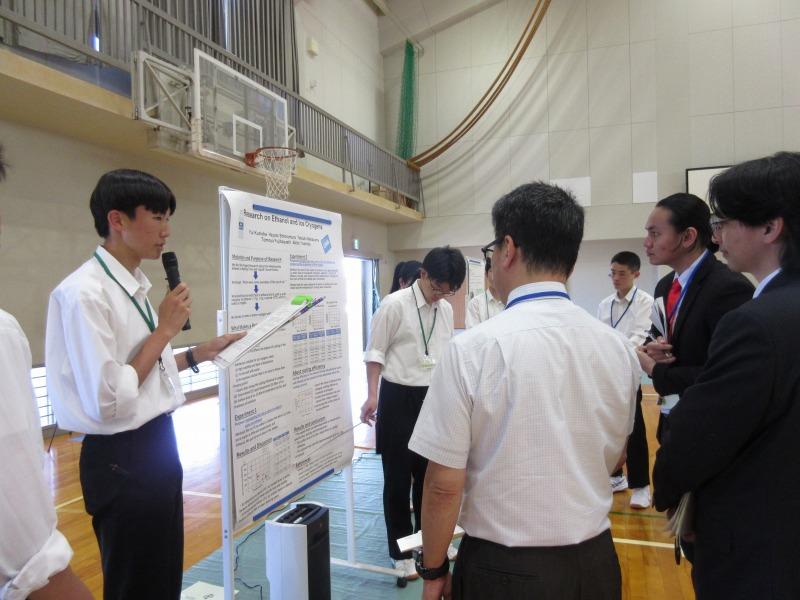

令和6年6月5日(水)13時より本校体育館で理数探究3年英語発表会が行われました。

3年間の探究活動の成果を英語で発表しました。ポスター作製から想定問答など、専門用語を英語で表現する難しさを体験しました。発表会では兵庫県立大学大学院より阿保政義先生、同大学の留学生4名、本校課題研究アドバイザーの福島整先生をお招きし、英語での質疑応答、指導助言をしていただきました。総合自然科学科の2年生も聴講し、英語での質疑応答が活発に行われました。

① Research on the Conditions for Chalk Breakage Relationship Between Humidity・Angle and Strength

② Reduction of Stress by Making the Sound Pleasant

③ Research on Ethanol and Ice Cryogens

④ Exploring The Relationship Between Hair And Lifestyle Habits

⑤ Elucidation and Conservation of Changes in trapella sinensise oliver Populations

⑥ Let’s Look for Relaxing Sounds

⑦ Perfume with Natural Materials

⑧ Visualizing safety in the Hiyama area with GIS~Flooding of fire hydrants, AEDs, and Yamashita Pond~

【理数探究3年】英語発表会案内

令和6年6月5日(水)13時より本校体育館で理数探究3年英語発表会を実施します(教員向け公開)。

聴講を希望される方は各校に配布している実施要項よりお申し込みください。問い合わせは本校SSH部までお願いします。

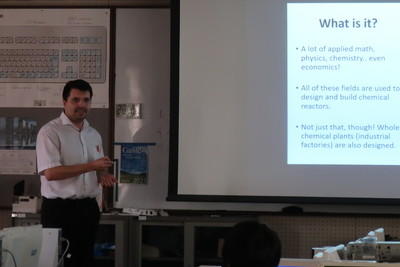

【課題研究Ⅲ】ALTによる特別講義

2023(令和5)年9月19日(火)の授業において,本校の2名のALTによる特別講義を受けました。本校には,自然科学系の大学を修了したALTが2名いらっしゃいます。そこで,大学で行っていた研究紹介をして頂きました。英語論文の執筆にも参考になるお話を聞くこともできました。

【課題研究Ⅲ】エッグドロップチャレンジを行いました

2023(令和5)年9月5日(火)5・6限の授業で,「エッグドロップチャレンジ」を行いました。このチャレンジでは,生徒一人一人に,卵1個,A4用紙4枚,はさみ,セロテープ,卵飛散防止用チャック袋が渡されました。これらの材料を用いて,校舎の3~2階の踊り場から卵を自由落下させ,割れないような構造物を作製しました。これまでの,研究活動等での経験を活かして,自由な発想・思考で作製しました。さらには,思考の過程をALTと協議しながら英語でまとめました。

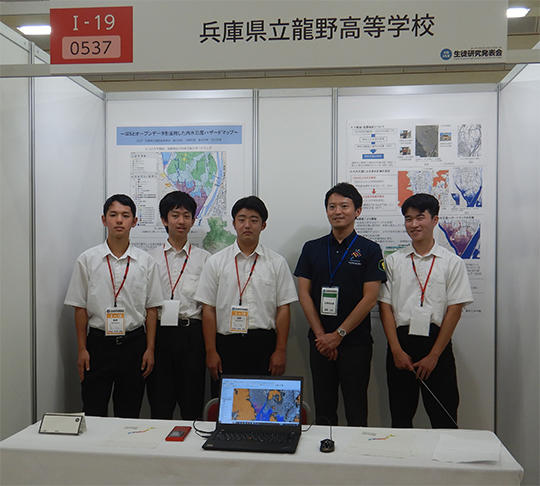

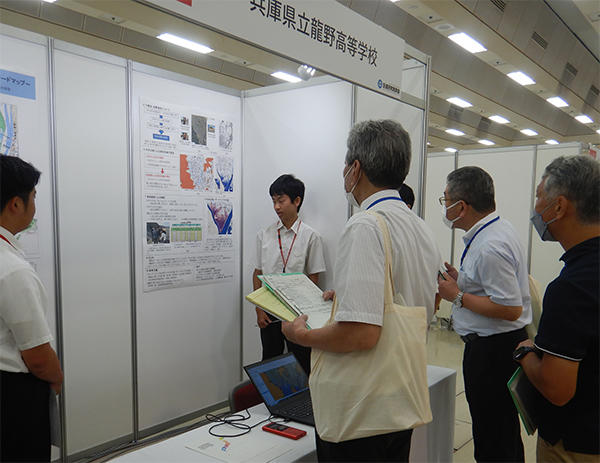

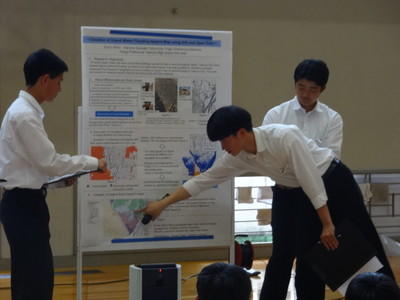

令和5年度SSH生徒研究発表会(2日目)

8月10日(木)令和5年度SSH生徒研究発表会(2日目)は、午前に各分野の代表校による発表が、午後は最後のポスター発表が行われました。午後のポスター発表では、齋藤元彦兵庫県知事が来場されました。知事は龍野高校のブースにも来られ、生徒たちは課題研究・地理班の取り組みについて説明しました。

兵庫県の1mメッシュDEMを活用した研究について説明しました。

齋藤知事と記念写真

2日間の日程が終了しました。生徒たちは、自分たちの研究について、全国の高校生に知ってもらう機会となったとともに、レベルの高い素晴らしい研究を知る機会にもなりました。そして、今回、「GISとオープンデータを活用した内水氾濫ハザードマップ」は、「数学・情報」分野で発表しましたが、「地学」分野の審査員の先生に評価していただき、生徒たちの励みになりました。

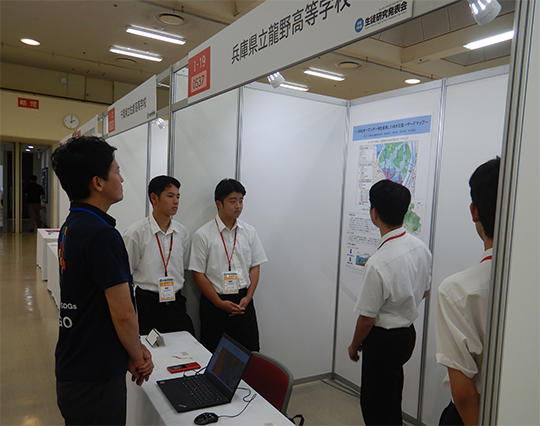

令和5年度SSH生徒研究発表会(1日目・午後)

8月9日(水)令和5年度SSH生徒研究発表会(1日目)午後も、無事発表が終わりました。

ポスター発表の後、各部門の講評、代表発表学校の発表がありました。

兵庫県の学校が、選ばれなかったのが残念です。

各学校の素晴らしいポスター発表を聞くことができてよかったです。

午後の発表の様子

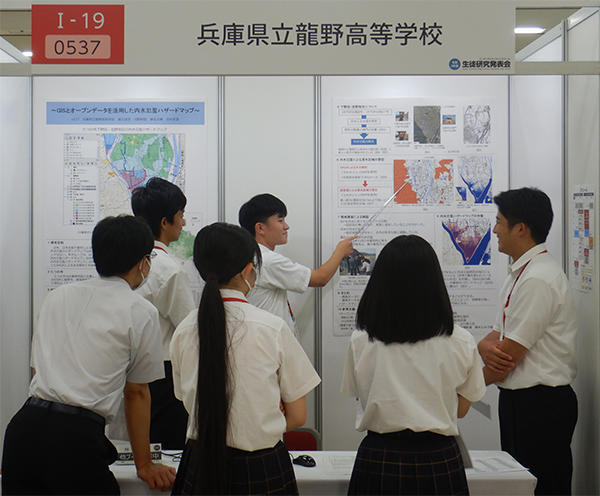

令和5年度SSH生徒研究発表会(1日目)

8月9日(水)・10日(木)神戸国際展示場で開催される「令和5年度SSH生徒研究発表会」に参加し、「GISとオープンデータを活用した内水氾濫ハザードマップ」を発表します。本日(8月9日)午前の発表が、無事終了しました。

審査員の先生方の前での発表は緊張しました。

たくさんの人たちに発表を聞いてもらうことができました。

【課題研究Ⅲ】SSH生徒研究発表会に向けて

2023(令和5)年8月9日(水)~10日(木)に『SSH生徒研究発表会』が神戸国際展示場で行われます。本校の代表班が行っている発表練習も大詰めを迎えています。全国のSSH校との交流を楽しみにしています。

【課題研究Ⅲ】Science Conference in Hyogoに参加しました

2023(令和5)年7月16日(日)に,兵庫「咲いテク」推進委員会主催の『Science Conference in Hyogo』が神戸大学百周年記念館で実施されました。本校からは3班が発表を行いました。これまでの研究の成果を発表する集大成として,また,英語での発表ということで緊張もありましたが,とても楽しく発表をすることができました。他者との討議では,さまざまな気づきもあり,これからの学びにおいて,新しい視点を得ることができました。

・Project T Elucidating the Mystery of Finger Snapping

・Application of Hyogo Prefectural Flower Nojigiku in Science Education

~To Foster Interest in Local Nature~

・Various Trigonometric Formulas Derived from the Infinite Product Representation of sin x

【課題研究Ⅲ】マシュマロチャレンジを行いました

2023(令和5)年7月4日(火)5・6限の授業で,『マシュマロチャレンジ』を行いました。5名程度の班をつくり,それぞれに乾燥パスタ20本,マシュマロ1個,マスキングテープ90cm,麻縄90cm,はさみ1本が渡されました。これらを活用して,机上にタワーをつくり,できるだけ高い位置にマシュマロを掲げるという競技です。今までの研究等の経験を活かし,皆で協議しながらタワーをつくりました。

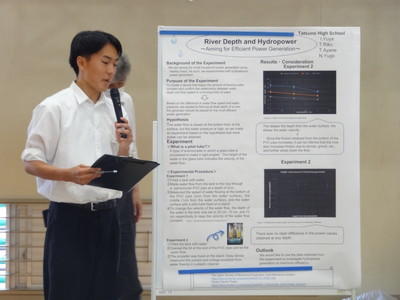

【課題研究Ⅲ】76回生英語発表会を実施

6月7日(水),76回生が昨年度取り組んできた「課題研究」の成果を英語で発表しました。今年の2月に行われた課題研究発表会以降,学校設定科目「科学英語」などの時間を使い,ALTの先生を中心とした英語科の先生たちのご指導の下,要旨・ポスターの作成に取り組んできました。発表会では兵庫県立大学大学院より遊佐真一先生,同研究室の留学生の方々,課題研究アドバイザーの福島整先生をお招きし,英語での質疑応答・指導ご助言が行われました。また本校総合自然科学科2年生も聴講し,積極的な質問がなされました。

今回発表した8班のテーマは以下の通りです。

1.River Depth and Hydropower

2.Project T Elucidating the Mystery of Finger Snapping

3.Development of Useful Batteries for Disasters

4.Toward the Practical Application of Agar Plastics

5.Application of Hyogo Prefectural Flower Nojigiku in Science Education

~To Foster Interest in Local Nature~

6.Various Trigonometric Formulas Derived From The Infinite Product Representation of sin x

7.The Development of Easily Edible Food for the Elderly

8.Creation of Inland Water Flooding Hazard Map Using GIS and Open Data

今回発表した中から代表班を選出し,7月16日(日)に神戸大学で開催される「Science Conference in Hyogo」に出場します。