学校生活

動画授業配信

緊急事態宣言が延長され、また皆さんと会える日が遠のいてしまいました。

しかし、先生方は皆さんの学習をサポートするべく、それぞれ工夫を凝らして

授業動画を撮影し、配信しています。

視聴して学習を進めてください。

休校中の学校の様子

1年生の教室 長い廊下

5階から見たグラウンド はるかに海が見える

校内の花々

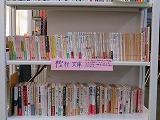

完成した樫村文庫

「樫村文庫」とは、「リーガルマインドの学習をしている

須磨東高校の生徒に読んでほしい」と、神戸大学大学院の

樫村志郎先生から寄贈していただいた300冊もの本のことです。

新入生への説明会

4月8日(水)新入生への説明会を行いました。

満開の桜が新入生を歓迎 間隔をあけて着席

校長先生の講話 入学生宣誓

学年団紹介 学年主任のお話

着任者紹介・休業期間対応のための説明会

4月8日(水)

2年生と3年生が、新型コロナウイルス感染症対策として

グラウンドに集合し、本校に着任された先生方と対面しました。

その後、教室に戻って放送で休業期間対応のための説明を

校長先生から聞きました。

樫村文庫

本校の運営指導委員をしてくださった神戸大学大学院の樫村志郎先生から

「リーガルマインドの学習をしている須磨東高校の生徒に読んでほしい」と、

貴重な御本を300冊も寄贈してくださいました。

ありがとうございました。

本日(3/26)、生徒会の力を借りて図書室で展示しました。

興味深いタイトルの本が多く、みな時折手を止めて本に見入っていました。

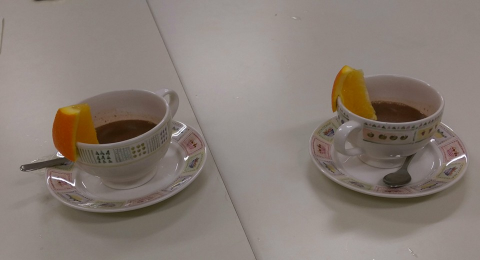

Happy?? Valentine’s Day 家庭科部活動報告

谷川俊太郎さんの「そのこ」という詩を知っていますか?今週の家庭科部は、2年生のふたりでホットチョコレートを作り、その子達の映像を見て勉強会を行いました。

2年生の感想を少しだけ記します。

「バレンタインデー商戦でチョコレートが多く売られているけど、チョコレートが作られるまでに児童が働かされている現場があります。日本の子どもは嫌でも勉強できるのに、その子たちは泣いて勉強してみたいと言っても出来ない。安く作るためにそんな矛盾を大人が作るなら、私たちはその商品がちゃんとした適切な価格なのか、注意して考え見ていかなければ、と思いました。(M)」

「チョコレートを勉強の合間に食べるけど、それは、その子たちが勉強出来ない環境で一生懸命に収穫してくれたカカオが原料だという矛盾。勉強して知識をたくさん持っているはずなのに、考えもせずバレンタインデーで騒いでいるのが心苦しくなりました。同じ人間ならば、特に子どもなら、みんな同じことで喜んだり楽しんだりしたいです。だから、私たちはバレンタインデーで騒いだりするように仕向けられるのは止めていきたい。フェアトレードについて知ったりするだけでなく、考えて行動していこうと改めて思いました。(Y)」

勉強会の後半は、いろいろなチョコレートの食品表示を読み解きました。

売上の一部を寄付するという商品にパーム油が使われていたりして、「100%フェアトレード」とは言い切れないものもあると指摘していました。

文化祭でフォンダンショコラをつくる時、3年生部長の佐々木さんが慎重に材料を選んでいましたが、先輩が示した完全なフェアトレード商品を提供する姿勢は、2年生にもきちんと継承されているようでした。

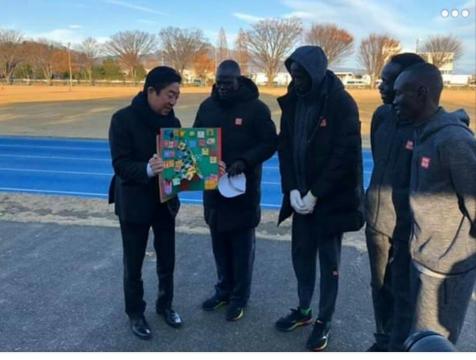

スマヒからMerry Christmas!

本校の総合的な学習の時間では、各教科から用意された10テーマの中から選んで学習を深めます。家庭科からは「HumanRights」として、4月~12月までの週1回、人権教育を展開しました。

11月のシリーズは、世界で困難な状況におかれている方々や難民を取り巻く課題を理解し心を寄せる契機とするための映画を活用した学習。

題材は2014年・アメリカ公開「TheGood Lie グッド・ライ‐いちばん優しい嘘‐」という作品で、心打たれた視聴後のディスカッションは実りある一時となりました。

みんなの想いを何かに繋げられないかと考えていたところ、来年の東京オリンピックに出場する南スーダン選手団の5人が長期事前キャンプのため群馬県前橋市に到着した、というニュースを知ることに。

そこで、本校からもエールを送ろうと、下のようなクリスマスカードを制作したのでした。

飾りを開けると、選手とコーチひとりひとりに宛てたメッセージが認められています。

校長先生と教頭先生からも英語メッセージを預かりました。

3年生35人のメッセージ、選手に見てもらえるだけでも幸いと思っていましたら・・・

なんと!!市長さんが早速、届けに行って下さったそうです。有難いことです。

さらに、その様子を群馬県の地方紙が記事として掲載して下さったそうです。

前橋市では、住民・ボランティア・行政が協力し選手団を支えていて、その様子は市のホームページから見ることができます。また、この招聘プロジェクトのために「クラウドファンディング型ふるさと納税」の仕組みも整えられています。是非、ご覧になって下さい。

「スポーツによる平和促進」、県は違ってもみんなで参画していきたいですね。

作法室にて

第1学年の必履修科目である家庭基礎の授業では、本年度より、生活文化を体得する機会を織り込んで授業展開しています。3学期は、茶華道部の講師でいらっしゃる東田京子先生のご指導のもと、住生活学習の一環として襖の開け方をはじめとする「和室での所作」を作法室にて学びました。写真は、中山先生が担当する1年4組の授業風景です。

「慣れていないから緊張する…。」と言うものの、生徒の後ろ姿からは余裕が感じられます。お家での躾の良さを窺い知ることができます。

このクラスでは特別に、床の間・炉の拝見の仕方も教わり全員が挑戦しました。

どのような所作(ルール)にも、それが成立するための背景があります。例えば、夜咄の茶事で床の間を拝見する際は、燭台の持ち方を変えて柄を軸の方に向けます。大切な掛け軸に引火しそうになる、そんなヒヤリとする瞬間を見越しての所作です。作法室の中に居ると、いろいろな想像力や思考力が鍛えられそうですね。

敷居を踏まない理由、襖を丁寧に開けることの意義 等々、昨今の住宅事情から、「実際に和室の中で動作をしてみないと、本当の意味において理解できないことが多い。」と担当として考察しています。

授業では「1畳」の広さを身体をつかって理解することにも重きを置きました。体得したモジュールがあれば、住宅広告も正しく読み取れて、間取りを考える次のステップで失敗することはないはずです。

身の丈に合った空間を選び抜き、余計にモノ買い込んで無駄に捨てたりはしない。そういう丁寧で心豊かな暮らしを、スマヒ生は実現してくれるのではないかと思います。

文責 K.A

ローリングストックを考える

部分日食観測会

部分日食観測会

2年生の地学基礎選択者により、平成31年1月6日(日)に本校で観測会が行われました。あいにく雲が少しでていましたが、はっきり欠けている様子をカメラにとらえることができました。