総合科学コース 看護医療系講座「チーム医療」の紹介

令和7年度「チーム医療」2学期第8回の記録

2学期8回目の講座は、11月11日(火)に公立神崎総合病院より看護師の大﨑明美先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「公立神崎総合病院におけるチーム医療」です。

公立神崎総合病院は神崎郡で唯一の総合病院として、地域だけでなく、近隣の市町村の患者の受け入れもおこなっています。そんな神崎病院の取組や医療サービスの提供について教えていただきました。近年は、医療の高度化、専門化が進み、一つの職種だけで、患者の治療をおこなっていくことが難しく、多職種との連携が欠かせないと話されていました。

講義の後半では、グループでの課題をおこないながら、チームで協力して物事を進めていくこと、リーダーの役割の重要性について学びました。物事を多角的な視点でとらえることの重要性もお話しいただきました。

次回は11月18日(火)に学校医の秋武先生に来ていただき、「地域医療」について講義をしていただきます。

令和7年度「チーム医療」2学期第7回の記録

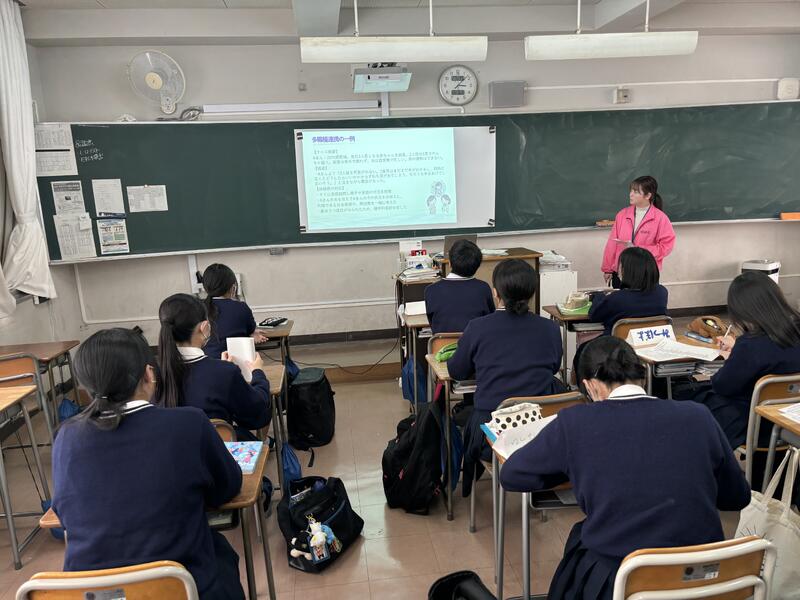

2学期7回目の講座は、11月4日(火)に福崎町の保健センターより保健師の渡邊美和先生と木村好佳先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「保健師とチーム医療」です。

講義の前半は、木村先生よりおもに保健師の仕事内容について教えていただきました。地域住民の生活を支える保健師の仕事は多岐にわたり、乳幼児から高齢者までを対象としていることを教えていただきました。木村先生は高齢者への保健指導を主にされているようで、「転倒予防教室」や認知症患者とその家族への支援を担っており、大変なところもあるが、やりがいを感じる仕事だとお話しされていました。

後半では、渡邊先生より保健師と多職種との連携について教えていただきました。保健センターには、保健師のほかにも医師や薬剤師、社会福祉士なども勤務しており、地域住民のニーズに沿った医療サービスを提供するために連携を図っていることを教えていただきました。また、保健センターだけでは扱えないような事例には、地域の病院などとも協力し、住民の生活のサポートをしていると話されていました。私たちの生活を支える保健師の仕事についてじっくり学ぶことができる時間になりました。

次回は11月11日(火)に「公立神崎総合病院におけるチーム医療」について講義をしていただきます。

令和7年度「チーム医療」2学期第6回の記録

10月28日(火)に2学期6回目の授業がありました。姫路獨協大学より、医療保健学部作業療法学科の沖嶋今日太先生にお越しいただき、講義をしていただきました。沖嶋先生は二度目の講義となり、前回の講義も踏まえたお話をたくさんしていただきました。

講義のテーマは、「作業療法士の仕事、チーム医療における役割」

講義の前半では、理学療法士と作業療法士の仕事の違いについて教えていただきました。作業療法士は、人間が日常生活をしていくうえで必要不可欠な動作のリハビリをすることが主な役割で、沖嶋先生は「人が人らしく生きていくために、とても大切な仕事です。」と話されていました。

講義の後半は、チーム医療の中で、作業療法士が担う役割について教えていただきました。さらに、実際の現場での働き方や、収入面など、授業を受ける生徒も『気になるけどなかなかストレートに聞けない』ようなことまで話していただきました。

次回は、11月4日に福崎町保健センターの保健師の方に「保健師とチーム医療」というテーマで講義をしていただきます。

令和7年度「チーム医療」2学期第5回の記録

10月15日(火)に2学期5回目の授業がありました。姫路獨協大学より、医療保健学部理学療法学科の田中みどり先生にお越しいただき、講義をしていただきました。田中先生は二度目の講義となり、前回の講義も踏まえたお話をたくさんしていただきました。

講義のテーマは、「脳の障害に関する理学療法とチーム医療」

講義の前半では、前回の講義で生徒から出た質問にお答えいただきました。身長と体重からBMI値を計算し、適正体重について考えました。田中先生は、高校生のうちから断食のような方法で減量をするのは好ましくなく、食事と運動をバランスよく行い、適正体重を目指していくべきだと話されていました。そこから、食事や運動を意識していくことで、今回のテーマである脳卒中の予防につながることを教えていただきました。

脳卒中といっても、その症状は様々で、それぞれ治療やリハビリも異なるため、幅広い知識が必要だと教えていただきました。

講義の後半は、体育館に場所を移し、脳卒中によって片麻痺となった患者の疑似体験を行いました。右手と右足の動きが制限された状態では、歩くだけで息が上がったり、片方の足に大きな負担がかかったりすることを体験しました。片手・片足のみでの車いすの操作は、まっすぐ走ることも難しく、生徒も「こんなに大変だとは思わなかった」と話していました。この体験で、理学療法士の立場でできること、その他の医療従事者の立場、家族としてできることを考えるきっかけになりました。

次回は、10月28日に「作業療法の仕事、チーム医療における役割」というテーマで講義をしていただきます。

令和7年度「チーム医療」2学期第4回の記録

講座「チーム医療」2学期4回目の講座は、姫路獨協大学より鈴木正浩先生にお越しいただき、講義をしていただきました。講義のテーマは「言語聴覚士の仕事とチーム医療について」。

講義の前半では、言語聴覚士の仕事内容について教えていただきました。ことばや聞こえの障害だけでなく、摂食嚥下障害も支援する専門職であることを伝えていただきました。「この職業は、ヒトが『人らしく』生きていくために重要な仕事である」と話されていました。

演習では、失語症の患者の伝えたいことをうまく聞き出すという活動をおこないました。患者役の生徒は、2文字しか話せない状況で、自分の思いが伝わらないことにもどかしさを感じ、周りの生徒はなんとか気持ちを読み取ろうと必死になっていました。

講義の後半では、演習の振り返りを最初に行いました。鈴木先生は「目の前の患者が困っていること、伝えたいことを考える想像力が、医療従事者として大切なことだ」と話されていました。

講義の最後には、失語症の患者に面会する前に知っておきたい情報について考える模擬カンファレンスをおこないました。生徒はしっかりと想像力を働かせ、自分の働いている姿をイメージしながら課題に取り組んでいました。

次回は「脳の障害に関する理学療法とチーム医療」について講義をしていただきます。

令和7年度「チーム医療」2学期第3回の記録

9月30日(火)に2学期3回目の授業がありました。姫路獨協大学より、医療保健学部理学療法学科の田中みどり先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは、「筋力強化に関する理学療法とチーム医療」

講義の前半では、筋肉の構造やその動かし方について教えていただきました。自分たちの筋力を機器を用いて測定し、どうすればより力が発揮できるのかなども学びました。

講義の後半は、理学療法の視点から、運動療法について教えていただきました。実際のリハビリの手技も教えていただき生徒同士で実践しました。その時に、「声掛け」の重要性も話されており、看護・医療系を目指す生徒たちにとって学びの多い講義となりました。

次回は、10月7日に「言語聴覚士の仕事、チーム医療における役割」というテーマで講義をしていただきます。

令和7年度「チーム医療」2学期第2回の記録

9月16日(火)に2学期2回目授業がありました。姫路獨協大学より、医療保健学部臨床工学科の山本英則先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは、「臨床工学技士の仕事、チーム医療における役割」

講義の前半では、臨床工学技士とはどういった職業なのか詳しく教えていただきました。人工心肺や透析の機械を扱うことが主な仕事内容で、患者の命を預かるとても大事な仕事だと話されていました。

講義の後半は、現場で使われるペアンや心電図モニターを触らせていただきました。実際に電極を装着し、心電図が表示されると、生徒は体を動かして心拍数を上げようとしていました。実際に使われている機材に触れたことで、生徒も楽しそうに講義を受けることができました。

次回は、9月30日に「筋力強化に関する理学療法とチーム医療」というテーマで講義をしていただきます。

令和7年度「チーム医療」2学期第1回の記録

9月9日(火)に2学期1回目授業がありました。今回は姫路獨協大学より、医療保健学部作業療法学科の沖嶋今日太教授にお越しいただき、講義をしていただきました。

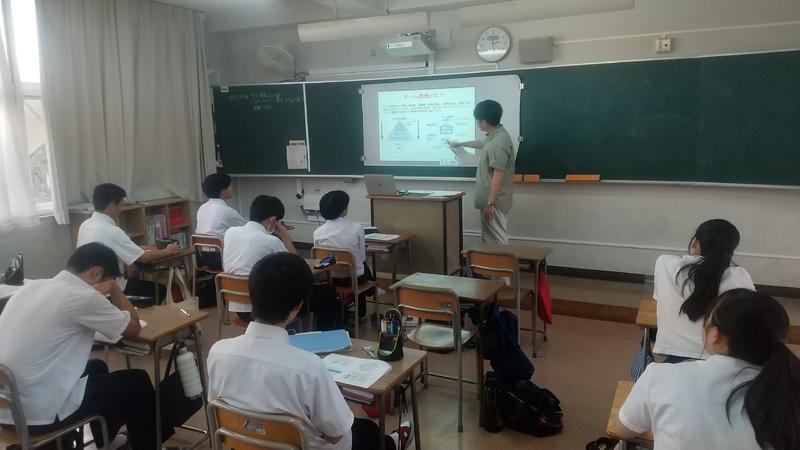

講義のテーマは、「チーム医療とは~連携することの意義~」

講義の前半では、チーム医療の大前提である「チーム」について、お話しいただきました。なぜチームが大切なのか、チームの構成員がどのように考え、行動すればよいかを教えていただきました。

講義の後半では、リーダーとリーダーシップの違いや、リーダーのタイプなど、将来チーム医療の一員として果たすべき役割について貴重なお話をいただきました。

次回は、9月16日に臨床工学技士の仕事について講義をしていただきます。

令和7年度「チーム医療」の記録

6月10日(火)に神戸常盤大学保健科学部口腔保健学科より上原弘美先生に講義をしていただきました。

講義のテーマは「歯科衛生士とチーム医療」です。

講義の前半では、歯科衛生士という仕事について教えていただきました。口腔の健康がそのまま全身の健康につながっており、歯科衛生士の仕事はチーム医療のなかでも重要な仕事であると話されていました。

虫歯や歯周病は、高校生などの若い世代でも問題となっている生活習慣病の一つで、適切なブラッシングや間食を控えるなどの予防が大切であると教えていただきました。

講義の後半は、総合病院での歯科衛生士の役割や、良い歯医者の見分け方なども教えていただきました。上原先生のユーモアたっぷりの話に、生徒も夢中になっていました。

令和7年度「チーム医療」の記録

5月27日(火)に神戸常盤大学看護学部より岩切由紀先生に講義をしていただきました。

講義のテーマは「手術室におけるチーム医療」です。

講義の前半では、手術室の構造や病院内での衛生管理について教えていただきました。手術をおこなう際には、徹底した衛生管理がなされており、そのための工夫などもお話しいただきました。

先生ご自身の経験なども交えた、非常に興味深いお話しばかりでした。

講義の後半は、手術室における看護師の役割や、手術中に起こる様々な問題に対して、チームで適切に対応することの重要性について教えていただきました。

次回は、6月3日(火)に「臨床検査技師とチーム医療」のテーマで講義をしていただく予定です。

令和6年度「チーム医療」2学期第12回の記録

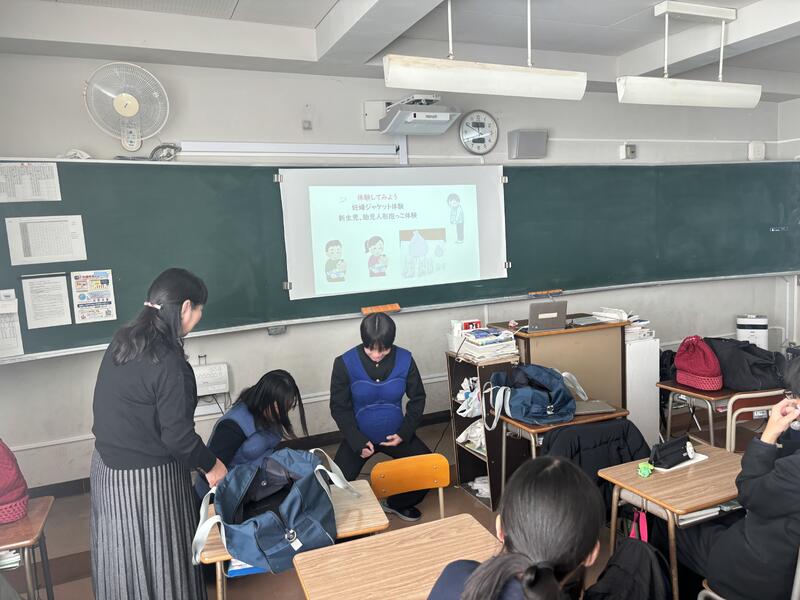

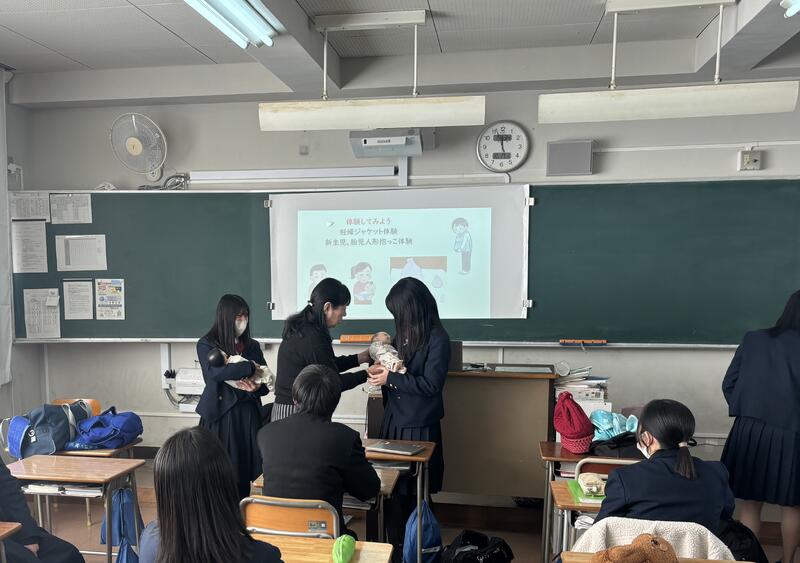

2学期12回目の講座は、12月17日(火)に公益社団法人『小さないのちのドア』より助産師の永原郁子先生に講義をしていただきました。

講義のテーマは「Z世代へのプレコンセプションケアについて」です。

プレコンセプションケアとは、コンセプション(妊娠・受胎)の前に今できることを考えたり、相談したりするものです。今回の講義では、Z世代に向けてということで、生徒が将来のライフプランを考えながら、日々の生活や健康に向き合うことを中心にお話しいただきました。『小さないのちのドア』には、中高生からの相談も日々寄せられており、実際の相談内容などを講義に取り入れてくださり、生徒も真剣に話を聞いていました。

講義の後半では、新生児の人形を抱っこする体験や、妊婦体験をさせていただき、様々なことを感じ、考える機会となりました。一人一人が幸せな人生を歩むために、いろいろな選択肢を考えつつ、心も体も健康に歩むことの大切さを教えていただいた講義になりました。

令和6年度「チーム医療」2学期第11回の記録

2学期11回目の講座は、11月26日(火)により神戸市立医療センター中央市民病院より兵庫県臓器移植コーディネーターの杉江英理子先生に講義をしていただきました。今回はzoomを用いてのオンライン講義となりました。

講義のテーマは「移植医療の現場から」です。

講義の前半では、臓器移植の歴史や現状について教えていただきました。日本は世界的に見ても臓器移植の件数は少なく、16,000人余りが移植を待っているのに対し、移植を受けられるのは400人ほどとなっているのが現状です。そのため「4%のキセキ」と言われているそうです。

講義の後半では、ドナー(臓器を提供する人)とレシピエント(移植を受ける人)、その家族の思いなどについてお話しいただきました。杉江先生は臓器移植コーディネーターとして、ドナーとレシピエントをつなぐ役割をされており、それぞれの立場の思いや葛藤を細かく教えていただきました。生徒が命の重みを真剣に考えてくれる講義となりました。

講義の最後に、「臓器提供はしてもいいし、しなくてもいい。本人の意思表示と、家族と元気なうちに相談しておくことが大切。」と話されており、家に帰った後、家族と相談した生徒もいたようでした。

次回は12月17日(火)に「Z世代へのプレコンセプションケア」について講義をしていただきます。

令和6年度「チーム医療」2学期第10回の記録

2学期10回目の講座は、11月19日(火)に公立神崎総合病院より看護師の大﨑明美先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「公立神崎総合病院におけるチーム医療」です。

公立神崎総合病院は神崎郡で唯一の総合病院として、地域だけでなく、近隣の市町村の患者の受け入れもおこなっています。そんな神崎病院の取組や医療サービスの提供について教えていただきました。近年は、医療の高度化、専門化が進み、一つの職種だけで、患者の治療をおこなっていくことが難しく、多職種との連携が欠かせないと話されていました。

講義の後半では、グループでの課題をおこないながら、チームで協力して物事を進めていくこと、リーダーの役割の重要性について学びました。

次回は11月26日(火)に兵庫県臓器移植コーディネーターの方に来ていただき、「臓器移植」について講義をしていただきます。

令和6年度「チーム医療」2学期第9回の記録

2学期9回目の講座は、11月12日(火)に福崎町のアキタケ診療所より秋武宏規先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「地域医療」です。

アキタケ診療所は、本校では学校医としてお世話になっており、福崎町の医療を支える診療所です。地域住民の日常生活でのケガや病気に対して、医療を提供する一次医療機関として利用されています。診察でお忙しい合間を縫って、講義をしていただきました。

講義では、おもに医療連携について教えていただきました。医療連携とは一つの医療機関だけでは対応できない患者を、地域の総合病院や救命救急センターと連携し、治療をおこなう仕組みです。過去の事例では、豊岡の患者を淡路島の医療センターに搬送し、治療をおこなったケースもあったそうです。また、豊岡の総合病院は、その立地から鳥取県や京都府の患者の受け入れもおこなっており、広域連携がおこなわれていることをお話しいただきました。

講義の最後には医療従事者に必要な資質についてもお話しいただき、医療従事者を目指す生徒たちは真剣な表情で聴いていました。

次回は11月19日(火)に「公立神崎総合病院におけるチーム医療」について講義をしていただきます。

令和6年度「チーム医療」2学期第8回の記録

2学期8回目の講座は、11月5日(火)に福崎町の保健センターより保健師の本窪田里奈先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「保健師とチーム医療」です。

講義の前半は、おもに保健師の仕事内容について教えていただきました。地域住民の生活を支える保健師の仕事は多岐にわたり、乳幼児から高齢者までを対象としていることを教えていただきました。本窪田先生は高齢者への保健指導を主にされているようで、「転倒予防教室」や認知症患者とその家族への支援を担っており、大変なところもあるが、やりがいを感じる仕事だとお話しされていました。

後半では、保健師と多職種との連携について教えていただきました。保健センターには、保健師のほかにも医師や薬剤師、社会福祉士なども勤務しており、地域住民のニーズに沿った医療サービスを提供するために連携を図っていることを教えていただきました。また、保健センターだけでは扱えないような事例には、地域の病院などとも協力し、住民の生活のサポートをしていると話されていました。私たちの生活を支える保健師の仕事についてじっくり学ぶことができる時間になりました。

次回は11月12日(火)に「地域医療」について講義をしていただきます。

令和6年度「チーム医療」2学期第7回の記録

2学期7回目の講座は、10月29日(火)に姫路獨協大学より沖嶋今日太先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「作業療法士の仕事と望ましいチーム医療のあり方」。

講義の前半は、これまで生徒が講義を受けてきた「チーム医療」について、異なる視点からお話をしていただきました。チームで何かに取り組むときには、全員が納得した治療を提供していくことは難しくなる。しかし、一人で患者の治療ができてしまうスペシャリストは存在しないので、「チーム医療」の考え方が重要になると説明していただきました。

講義の後半では、上述したような連携をとっていくために欠かせない職種が作業療法士であると教えていただきました。心身のリハビリテーションの専門家であると同時に、チームを機能させるために組織を育成したり連携の必要性を多職種に理解してもらうことも作業療法士に求められる能力である。そういったことから、社会的にもこれから活躍の場がどんどん広がっていく職業であることを伝えていただきました。

次回は11月5日(火)に「保健師とチーム医療」について講義をしていただきます。

令和6年度「チーム医療」2学期第6回の記録

2学期6回目の講座は、10月15日(火)に姫路獨協大学より山本英則先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「臨床工学技士の仕事、チーム医療における役割」。

講義の前半は、普段あまり目にすることのない臨床工学技士の仕事について教えていただきました。臨床工学技士は、手術の際の人工心肺装置の操作や、人工透析などをおこなう仕事であることを教えていただきました。

講義の後半では、筋肉の微弱な電流を読み取って、心臓の動きが分かる機械を生徒に装着し、心電図の解析を行いました。少しの動揺や気持ちの乱れもデータとして表れていて、演習を行っている本人も周りの生徒もとても楽しそうでした。

次回は10月29日(火)に「臨床工学技士の仕事、チーム医療における役割」について講義をしていただきます。

令和6年度「チーム医療」2学期第5回の記録

2学期5回目の講座は、10月8日(火)に姫路獨協大学より赤星成子先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「看護の仕事とチーム医療」。

講義の前半は、看護師の仕事とチーム医療のなかでの看護の役割について講義をしていただきました。

講義のなかでは、看護師に求められる能力や仕事内容についてお話をしていただきました。

講義の後半では、グループで演習をおこないました。生徒は、言葉で伝えることのできないもどかしさや、相手が理解してくれないことにイライラしながらも、ゲームに取り組んでいました。この「協力ゲーム」を通してコミュニケーションの大切さや、「伝える」ことの大切さについて学びました。

次回は10月15日(火)に「臨床工学技士の仕事、チーム医療における役割」について講義をしていただきます。

令和6年度「チーム医療」2学期第4回の記録

講座「チーム医療」2学期4回目の講座は、姫路獨協大学より鈴木正浩先生にお越しいただき、講義をしていただきました。講義のテーマは「言語聴覚士の仕事とチーム医療について」。

講義の前半では、言語聴覚士の仕事内容について教えていただきました。ことばや聞こえの障害だけでなく、摂食嚥下障害も支援する専門職であることを伝えていただきました。「この職業は、ヒトが『人らしく』生きていくために重要な仕事である」と話されていました。

演習では、失語症の患者の伝えたいことをうまく聞き出すという活動をおこないました。患者役の生徒は、「ほ」と「ど」しか話せない状況で、自分の思いが伝わらないことにもどかしさを感じ、周りの生徒はなんとか気持ちを読み取ろうと必死になっていました。

講義の後半では、演習の振り返りを最初に行いました。鈴木先生は「目の前の患者が困っていること、伝えたいことを考える想像力が、医療従事者として大切なことだ」と話されていました。

講義の最後には、失語症の患者に面会する前に知っておきたい情報について考える模擬カンファレンスをおこないました。生徒はしっかりと想像力を働かせながら、自分の働いている姿をイメージしながら課題に取り組んでいました。

次回は「看護の仕事、チーム医療における役割」について講義をしていただきます。

令和6年度「チーム医療」2学期第3回の記録

講座「チーム医療」2学期3回目の講座は、姫路獨協大学より山本洋之先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「理学療法士の仕事、チーム医療における役割」。

講義の前半では、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に共通する仕事内容や、それぞれが得意とする支援について教えていただきました。この3つの職業は主にリハビリテーションを担当します。しかし、リハビリテーションと言っても、様々な段階やアプローチの方法があることを教えていただきました。

講義の後半では、実際にリハビリテーションの現場でも用いられる、超音波を発生させる機械を用いて、その原理について講義していただきました。物理の専門的な知識が必要な話でしたが、分かりやすく教えていただき、生徒も新しい知識を身につけられたようでした。

次回は「言語聴覚士の仕事、チーム医療における役割」について講義をしていただきます。

令和6年度「チーム医療」2学期第2回の記録

講座「チーム医療」2学期2回目の講座は、姫路獨協大学より清水隆明先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

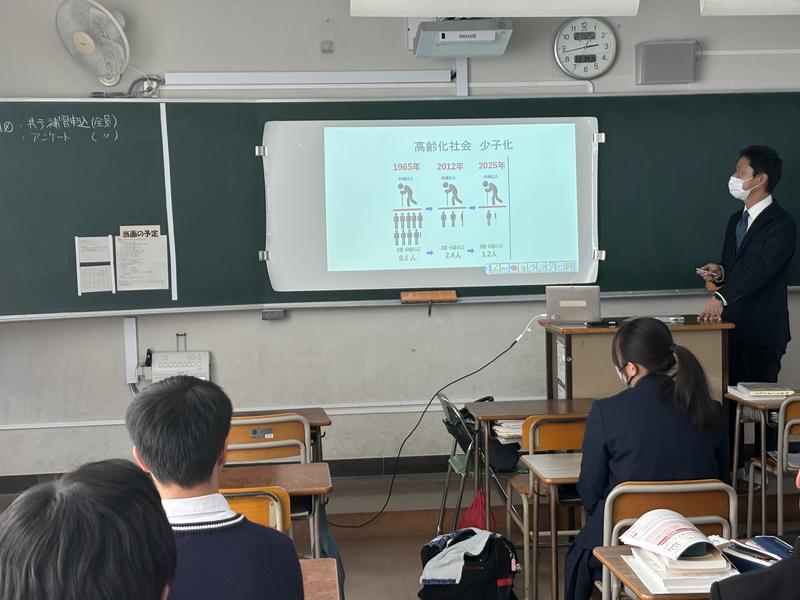

講義のテーマは「診療情報管理士の仕事とチーム医療における役割」と「高齢化社会を支える医療介護制度と地域の取組」。

講義の前半では、診療情報管理士という聞きなれない職業について詳しく教えていただきました。以前は、主にカルテを管理することが仕事内容でした。しかし、カルテが電子化した今では、「コーディング」と呼ばれる患者の病気を分類することが主な仕事となっていることをお話しいただきました。

この作業はWHOが管轄する分類基準に基づいて管理されているため、非常に専門性が高くやりがいのある仕事だと話されていました。

講義の後半では、超高齢化社会となっている日本の取組と、その対策について教えていただきました。また、外国の医療制度として、タイの医療制度についても教えていただきました。日本との違いや、「医療ツーリズム」という海外で医療を受ける仕組みの拠点病院のことまでユーモアを交えながら教えていただきました。

次回は「理学療法士の仕事、チーム医療における役割」について講義をしていただきます。

令和6年度「チーム医療」2学期第1回の記録

講座「チーム医療」2学期1回目の講座は、姫路獨協大学より藤原史博先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「在宅看護の仕事、チーム医療における役割」。

講義の前半では、これまでの病院に入院し、看護をおこなうという考え方から、可能な限り在宅で看護をおこなう流れに転換が進んでいることについて説明していただきました。住み慣れた自宅や、地元で療養生活を送るために必要な看護について教えていただきました。「ホーム(勤める病院)ではなく、患者の自宅で限られた器具で適切な看護をするのはとても難しい仕事だけど、とてもやりがいのあることだ」と話されていました。

講義の後半では、ペアになり、心臓や肺の音を聴診器を使って聴いたり、脈をとるなどの演習をおこないました。音を聴くだけ、患者の状態を知ることができると言われてから演習をおこないましたが、実際に聞き分けるのはとても難しかったです。

講義の最後に生徒からの「働くうえで大切にしていることはなんですか」という質問に、

「毎日患者を看ていると、それが当たり前になってくる。命を預かっている立場にもかかわらず、こちらが生かしてあげている、という感覚に陥ってしまっていた。ありきたりな言葉だけど、初心を忘れず、謙虚な気持ちで仕事をしている」と話されていたのが印象的で、生徒の心にも届いているように感じました。

次回は9月17日に「高齢化社会を支える医療介護制度と地域の役割」について講義をしていただきます。

令和6年度「チーム医療」1学期第5回の記録

1学期5回目の講座は、神戸常磐大学より上原弘美先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「歯科衛生士とチーム医療」。

私たちの身近な問題である口腔保健の話を中心に教えていただきました。

講義の前半では、「歯の健康が全身の健康につながっている」とお話しされましたが、生徒はあまり理解できていないようでした。しかし、う蝕(虫歯)や歯周病が原因で様々な健康影響が出ることが示されると、日々のブラッシングがいかに大切かを理解したようでした。

講義の後半では、生え変わることのない永久歯を大切にし、生涯を通じて健康であるための秘訣などを教えていただきました。上原先生のユーモアの交えた講義で、笑いの絶えない2時間となりました。

次回は6月11日に「診療放射線技師とチーム医療」について講義をしていただきます。

令和6年度「チーム医療」1学期第4回の記録

1学期4回目の講座は、神戸常磐大学より堀江修先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「臨床検査技師とチーム医療」。

講義の前半では、あまりなじみのない臨床検査技師という職業について教えていただきました。

患者の血液や細胞を採取し、そこからさまざまな病気を診断する仕事であることを教えていただきました。

堀江先生は臨床検査技師を「もっとも長い時間、顕微鏡を見る仕事」と表現されていました。

また、臨床検査技師は、栄養サポートチーム(NST)や感染防止チーム(ICT)、糖尿病の療養チームなど、病院の中で重要な役割を担っていることも知りました。

患者と直接かかわることは少ない仕事ですが、患者と病院を陰で支えるまさに「縁の下の力持ち」として活躍されている仕事であることを教えていただきました。

次回は5月28日に「診療放射線技師とチーム医療」について講義をしていただきます。

令和6年度「チーム医療」1学期第3回の記録

3回目の講座は、保健科学部看護学科の谷口由佳先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは、「高齢者とチーム医療」。

講義の前半は、チーム医療が必要となっている背景について講義をしていただきました。

高齢化が進む日本の現状や、それに伴って生じる課題について説明していただきました。

その中で、高齢者と医療だけの関係だけでなく、介護施設や老人クラブ、NPO法人など幅広い分野とのかかわりから生まれた、「地域包括ケアシステム」があることを教えていただきました。

講義後半は、「高齢者とチーム医療」についてお話をしていただきました。

高齢者が自分らしい暮らしをするために多職種連携が大切であること、また医療従事者だけでなく一般市民まで含めた視点も必要となることを教えていただきました。

次回は5月21日に「臨床検査技師とチーム医療」の講義をしていただく予定です。

令和6年度「チーム医療」 第2回講座の記録

2回目の講座は、保健科学部看護学科の島内敦子教授にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは、「妊娠・分娩期におけるチーム医療」。

母性看護学がご専門の島内先生から、周産期医療におけるチーム医療について教えていただきました。

講義の前半は、母性看護学や助産学について学んだあとに周産期医療について説明をしていただきました。看護師と助産師の違いや、出産の大変さ、神秘さを先生ご自身の経験も交えながら教えていただきました。

また、周産期医療の定義や具体的な看護内容について学びました。

講義の後半は、周産期医療におけるチーム医療について説明をしていただきました。助産又は妊婦、褥婦(じょくふ)が安心で安楽に過ごせるための看護、出産体験を肯定的に捉えるための看護の必要性を教えていただきました。

近年の不妊治療の実態についても詳しく教えていただきました。

次回の講義は5月7日、「高齢者とチーム医療」について教えていただきます。

令和6年度「チーム医療」 講座紹介 第1回講座の記録

令和6年度「チーム医療」の1学期の講座の紹介をします。

1学期は神戸常盤大学より講師の先生にお越しいただき、「チーム医療」や医療にかかわる様々な職種について、全6回にわたり専門的な話をしていただく予定となっています。以下は1学期の講義内容です。

4月23日「看護職とチーム医療」

4月30日 「妊娠・分娩期におけるチーム医療」

5月7日 「高齢者とチーム医療」

5月21日「臨床検査技師とチーム医療」

5月28日「診療放射線技師とチーム医療」

6月4日 「歯科衛生士とチーム医療」

4月23日に行なわれました1回目の講座は、保健科学部看護学科の尾﨑雅子先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは、「看護職とチーム医療」。

講義の前半は、「チーム医療とは」についてお話をしていただきました。

まずは、医療の現場に関わるさまざまな職種について紹介をしていただきました。そして、患者を中心に複数の医療専門職が専門性を活かし、共有した目標に向かって協働して医療を実践していくことがチーム医療であることを学びました。

講義後半は、「チーム医療のなかの看護師の役割とは」について教えていただきました。

ナイチンゲールの教えなども交えながらチーム医療のなかで看護師が大切にすべきことを教えていただきました。

また、看護師になるために必要な勉強や心構えなども教えていただきました。

受講する生徒のなかに、看護師を目指している生徒もおり、真剣に話を聞いていました。

次回は、4月30日に「妊娠・分娩期におけるチーム医療」について講義をしていただきます。

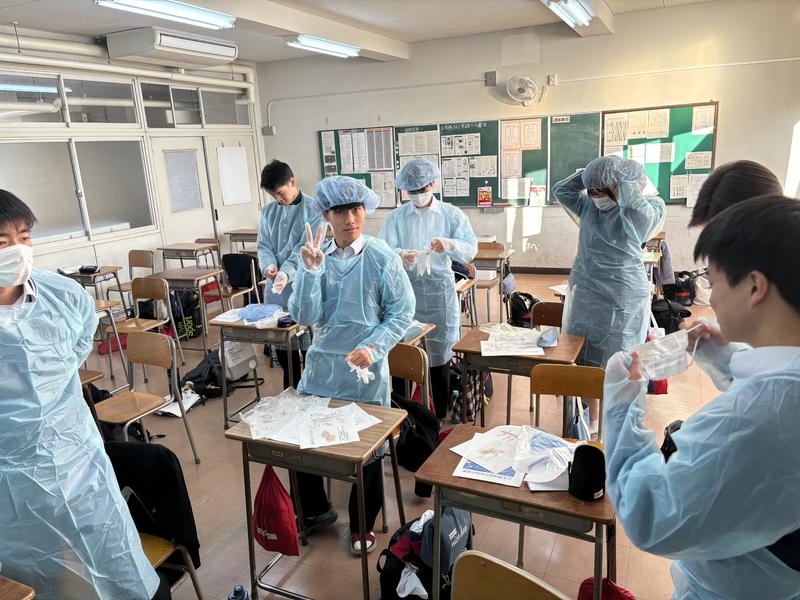

令和5年度「チーム医療」2学期第10回の記録

11月21日(火)実施の2学期10回目の講座は、公立神崎総合病院より看護師の大﨑明美先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「公立神崎総合病院でのチーム医療」です。

今回の講義は、神崎郡内唯一の総合病院である神崎病院が担う役割、院内での連携についてお話ししていただきました。

神崎総合病院ではたくさんの職種の方が、互いに連携しながら患者さんと関わっていることを教えていただきました。

メリットがたくさんある「チーム医療」ですが、うまく連携ができないとかえって医療ミスにつながるというデメリットも教えていただきました。

そのために医療従事者には、高い専門性やコミュニケーション能力が求められていると伝えていただきました。

講義の後半では血圧計やパルスオキシメーターの使い方を教えていただいたり、医療用ガウンを着用させていただきました。

生徒も気分は立派な医療従事者になっていました。

今回の授業で1年間のすべての講義が終了いたしました。

講義をしていただいた先生方にこの場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。

今後は1年間のまとめを行い、それぞれの希望の進路に向けて考える時間となります。

令和5年度「チーム医療」2学期第9回の記録

11月14日(火)実施の2学期9回目の講座は、アキタケ診療所より医師の秋武宏規先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「地域医療」です。

今回の講義は、福崎町内の診療所であるアキタケ診療所の診察内容や町内での役割についてお話しいただきました。

神崎郡内の人口に対して、診療所や総合病院の病床数が不足していることが課題であると話されていました。

そうした課題をクリアするために、「広域連携」が行われていると教えていただきました。

近隣の姫路市や加西市、遠いところでは淡路島の総合病院と連携を取り、患者の治療にあたっていることに大変驚きました。

診療の合間を縫って講義をしていただき、ドラマのような見事な連携プレーに生徒たちも食い入るように話を聞いていました。

次回は11月21日(火)に「公立神崎総合病院におけるチーム医療」について講義をしていただきます。

令和5年度「チーム医療」2学期第8回の記録

11月7日(火)実施の2学期8回目の講座は、福崎町の保健センターより保健師の本城里奈先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「保健師とチーム医療」です。

今回の講義は、保健師と看護師の違いや、具体的な仕事内容を教えていただきました。

また、保健センターで行われている保健活動についても詳しく教えていただき、保健師という仕事が私たちの生活と深く関わっていることが分かりました。

数名の生徒が将来保健師を目指していることもあり、実際に保健師として勤務されている本城先生の講義は大変貴重な時間になったと思います。

次回は11月14日(火)に「地域医療」について講義をしていただきます。

令和5年度「チーム医療」2学期第7回の記録

10月31日(火)実施の2学期7回目の講座は、姫路獨協大学より仁田静香先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「作業療法士の仕事、チーム医療における役割」です。

講義の前半では、作業療法士とはどのような仕事か、どのような場面で活躍しているかを紹介していただきました。

作業療法士の仕事の中でも、子どもとかかわる部分の仕事内容を中心にお話ししていただきました。

講義の後半では、作業療法士が注目する感覚情報とその具体例について教えていただきました。

普段私たちが何気なくとる行動も作業療法の観点から着目すると、新しい視点が生まれることも分かり、大変興味深い内容の講義となりました。

次回は11月7日(火)に「保健師とチーム医療」について講義をしていただきます。

令和5年度「チーム医療」2学期第6回の記録

2学期5回目の講座は、姫路獨協大学より為季周平先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「言語聴覚士の仕事、チーム医療における役割」です。

講義の前半では、言語聴覚士とはどのような仕事か、どのような場面で活躍しているかを紹介していただきました。

言語聴覚士は小児から高齢者まで幅広くサポートできる仕事であることを学びました。

講義の後半では、実際の検査で行われる簡単なテストを行い、認知症のチェックを行いました。

テスト自体はシンプルなのですが、意外と難しい課題もあり、生徒も苦戦する場面が見られました。

最後には、言語聴覚士という仕事が患者のQOL(生活の質)を高めるのに不可欠な存在であることを伝えていただきました。

次回は10月31日(火)に「作業療法士の仕事、チーム医療における役割」について講義をしていただきます。

令和5年度「チーム医療」2学期第5回の記録

2学期5回目の講座は、姫路獨協大学より山本洋之先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「理学療法士の仕事、チーム医療における役割」です。

講義の前半では、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの職業の特徴や歴史、諸外国との違いなどを教えていただきました。

山本先生ご自身の経験もたくさんお話ししていただき、生徒も興味津々で聞き入っていました。

講義の後半では、実際の治療やリハビリテーションで使われる機械を使って、デモンストレーションを見せていただきました。

実際の機械を使いながらの説明は大変分かりやすく、終始楽しい講義となりました。

次回は10月24日(火)に「言語聴覚士の仕事、チーム医療における役割」について講義をしていただきます。

令和5年度「チーム医療」2学期第4回の記録

2学期4回目の講座は、姫路獨協大学より増田智先先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「薬剤師の仕事、チーム医療における役割」です。

講義の前半では、薬を飲むときに、なぜ水でなければならないのかを、実際に体験させていただきました。

水で飲んだ時と、ジュースで飲んだ時の味の違いを知ることができました。

また、種類によっては、薬の効果が出なかったり、逆に健康に悪影響の出るケースもあると教えていただきました。

講義の後半では、「薬剤師」という職業の役割の変遷や、病院でのチーム医療における役割についてお話しいただきました。

医師と同じように6年制の大学に通う必要がある薬剤師の仕事の大切さを改めて理解することができました。

令和5年度「チーム医療」2学期第3回の記録

2学期3回目の講座は、姫路獨協大学より杉村宗典先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「臨床工学技士とチーム医療とのかかわり」。

講義の前半では、あまりなじみのない臨床工学技士という職業について教えていただきました。

病院のなかでもとくに命にかかわるときに使用される装置などを扱っている職業だということが分かりました。

実際に手術をされている写真や最新の機器を使った処置など、普段は知りえないような裏話まで教えていただきました。

次回は10月3日に「薬剤師の仕事、チーム医療における役割」について講義をしていただきます。

令和5年度「チーム医療」2学期第2回の記録

2学期第2回目の講座は姫路獨協大学より藤井清美先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「小児看護の仕事とチーム医療」でした。

講義のなかでは子どもの発育や子どもの生活を支える小児看護とはどのような仕事なのか、小児看護における多職種との連携からチーム医療について教えていただきました。

また、講義の後半では、赤ちゃんのおむつ替えを体験したり、赤ちゃんの心音を小児用の聴診器を使って聞いたりと、貴重な体験をさせていただきました。

次回は9月19日に「臨床工学技士の仕事、チーム医療における役割」について講義をしていただきます。

令和5年度「チーム医療」2学期第1回の記録

2学期1回目の講座は、姫路獨協大学より赤星成子先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「看護の仕事とチーム医療」。

講義の前半は、看護師の仕事とチーム医療のなかでの看護の役割について講義をしていただきました。

講義のなかでは、看護師に求められる能力や仕事内容についてお話をしていただきました。

講義の後半では、「協力ゲーム」をとおしてコミュニケーションの大切さや、「伝える」ことの大切さについて学びました。

次回は9月13日に「小児看護の仕事、チーム医療における役割」について講義をしていただきます。

令和5年度「チーム医療」 1学期まとめの発表

講座「チーム医療」の1学期最後の授業が6月27日の6限目と7限目に行われました。

今回は1学期に学んだことをグループごとに発表を行いました。

各班で最も印象に残っているテーマを一つ選び、それについてのスライドをつくりました。

お互いの発表を聞き、その後相互評価をしました。

8月4日に行われるコース体験入学に、本講座を受講している生徒も参加し、中学生に向けた発表を行います。

学んだことを中学生に分かりやすく伝えるために、スライドや話す内容を考えていきます。

令和5年度「チーム医療」 講座紹介 第1~3回講座の記録

令和5年度「チーム医療」の1学期の講座の紹介をします。

1学期は神戸常盤大学より講師の先生にお越しいただき、「チーム医療」や医療にかかわる様々な職種について、全6回にわたり専門的な話をしていただく予定となっています。以下は1学期の講義内容です。

4月25日「看護職を目指すあなたへ」

5月2日 「妊娠・分娩期におけるチーム医療」

5月9日 「精神科におけるチーム医療」

5月23日「臨床検査技師とチーム医療」

5月30日「診療放射線技師とチーム医療」

6月6日 「歯科衛生士とチーム医療」

1回目の講座は、保健科学部看護学科の中村由果理先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは、「看護職を目指すあなたへ」。

講義の前半は、「チーム医療とは」についてお話をしていただきました。

まずは、医療の現場に関わるさまざまな職種について紹介をしていただきました。そして、患者を中心に複数の医療専門職が専門性を活かし、共有した目標に向かって協働して医療を実践していくことがチーム医療であることを学びました。

講義後半は、「チーム医療のなかの看護師の役割とは」について教えていただきました。

ナイチンゲールの教えなども交えながらチーム医療のなかで看護師が大切にすべきことを教えていただきました。

2回目の講座は、保健科学部看護学科の島内敦子教授にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは、「妊娠・分娩期におけるチーム医療」。

母性看護学がご専門の島内先生から、周産期医療におけるチーム医療について教えていただきました。

講義の前半は、母性看護学や助産学について学んだあとに周産期医療について説明をしていただきました。看護師と助産師の違いや日本では女子しか助産師になれないなど、具体的に分かりやすく教えていただきました。

また、周産期医療の定義や具体的な看護内容について学びました。

講義の後半は、周産期医療におけるチーム医療について説明をしていただきました。助産又は妊婦、褥婦が安心で安楽に過ごせるための看護、出産体験を肯定的に捉えるための看護の必要性を教えていただきました。

近年の不妊治療の実態についても詳しく教えていただきました。

3回目の講座は、保健科学部看護学科の西村充弘先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは、「精神科におけるチーム医療」。

講義の前半は、「精神科医療」についてお話をしていただきました。

精神疾患の歴史や、精神疾患患者の入院日数が一般病床に比べるとはるかに長いことなどを教えていただきました。

講義後半は、「チーム医療」と「看護師養成」についてお話をしていただきました。

精神科で活躍している主なチーム医療を紹介していただき、精神保健福祉士との連携が重要であることを学びました。

最後に、看護師・保健師・助産師・養護教諭になる過程について詳しく教えていただきました。

次回は5月23日に「臨床検査技師とチーム医療」の講義をしていただく予定です。

令和4年度 第20回講座

講座「チーム医療」の20回目が、11月29日の6限目と7限目に実施されました。

20回目の講座は、医療法人社団アキタケ診療所の秋武宏規院長先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

今回のテーマは、「チーム医療について~地域医療連携も含めて~」。

本校の校医を務めてくださっている秋武先生に、医療連携や医療従事者に求められる資質についてお話をしていただきました。

講義の前半は医療連携について、神崎郡の状況も含めてお話をしていただきました。

神崎郡には総合病院が1つしかなく、個人クリニックが重要な役割を担っています。そして、病院の枠を超えた医療連携が行われていることを教えていただきました。

また、病院内でも様々な病気に対して医療連携をこなっていることを学びました。

講義の後半は、医療従事者に求められる資質についてお話をしていただきました。

医療従事者はプロフェッショナルとして、様々な能力が求められます。その中でも秋武先生は、「コミュニケーション能力」と「探究心」を重視していると教えていただきました。

そして最後に、この2つの能力を身につけるためにも、充実した学校生活を送って欲しいというメッセージを頂きました。

今回で講師の先生にお越しいただく授業は終了しました。次回からは授業の振り返りと、プレゼンテーションを行います。

令和4年度 第19回講座

講座「チーム医療」の第19回講座が、11月22日の6限目と7限目に実施されました。

6時間目の講座は、福崎町保健センターの保健師、本城里奈さんと藤田真由香さんにお越しいただきました。

講義のテーマは、「保健師とチーム医療」。

7時間目の講座は、本校、養護教諭の山﨑紅美先生に講義をしていただきました。

講義のテーマは、「養護教諭とは」。

【6限目】

保健師の仕事は「保健指導をする仕事」です。例えば健康診断を受けた後で、「毎日の暮らしで不便ことはないか」「身体のことで心配はあるか」といった相談にのったり、生活指導をしたりするのが仕事です。

保健所で働く以外でも、産業保健師、学校保健師、病院保健師等、様々な仕事があることを学びました。また、地域包括センターなどで介護予防支援などにも従事されていることを教えていただきました。

【7限目】

養護教諭の仕事は、保健管理、保健教育、健康相談及び保健指導(個別)、保健室経営、保健組織活動など多岐にわたります。

難しいお話になるかと思っていましたが、自己紹介から始まり、どうして養護教諭を目指すようになったのか、養護教諭コースの授業内容、教育実習、養護教諭になるためには、など基本的なことをわかりやすく楽しく教えていただきました。

次回は、11月29日にアキタケ診療所の秋武医師にお越しいただき、講義をしていただきます。

令和4年度 第18回講座

講座「チーム医療」の18回目が、11月15日の6限目と7限目に実施されました。

18回目の講座は、姫路獨協大学看護学部の石田寿子先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは、「小児看護の仕事とチーム医療における役割」。

講義の前半は、小児看護の内容や乳幼児期の成長発達についてお話をしていただきました。

小児看護と聞くと幼児のみをイメージしがちですが、小児看護の対象は誕生から成人への移行期までであることを学びました。そして、小児看護で重要な誕生から大人への成長・発達の過程について実習を交えながら教えていただきました。

実習では、人形を用いて新生児と乳児の身長や体重を測定したり、新生児の脈拍を測ったりと貴重な体験をすることができました。

講義の後半は、小児看護のトータルケアについてお話をしていただきました。

トータルケアはチーム医療とも似ていますが、患者の子どもを支えるだけではなく、子どもの成長と発達を支えるためにも家族の支援を行うことが重要であると学びました。

次回は、11月22日に「保健師」と「養護教諭」について学びます。

令和4年度 第17回講座

講座「チーム医療」の17回目が、11月8日の6限目と7限目に実施されました。

17回目の講座は、公立神崎総合病院看護部長の大﨑明美さんにお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは、「公立神崎総合病院におけるチーム医療」。

講義の前半は、看護師の仕事について実習を交えながらお話をしていただきました。

「脈」のとり方、血圧の測り方、パルスオキシメーターを使った酸素濃度の測り方を教えていただき実習をしました。また、指輪っかテストで足の筋肉量を測ったり、椅子から立ち上がるテストで筋肉年齢をチェックする方法など、楽しみながら看護師の仕事について学びました。

講義の後半は、公立神崎総合病院におけるチーム医療のお話を中心に講義をしていただきました。

神崎総合病院は都市部の大病院と連携をして、チームを作り地域医療を担っています。そして、院内には「感染対策チーム」、「認知症ケアチーム」、「褥瘡管理チーム」、「緩和ケアチーム」などのチームがあり、それぞれのチームの役割を教えていただきました。

そして、最後には医療職を目指している生徒に向けて3つの大切なポイントを教えていただきました。実際に現場で活躍されている方から、直接お話を伺う貴重な機会となりました。

次回は、11月15日に「小児看護」について学びます。

令和4年度 第16回講座

講座「チーム医療」の16回目が、11月1日の6限目と7限目に実施されました。

16回目の講座は、姫路獨協大学医療保健学部言語聴覚療法学科の為季周平准教授にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは、「言語聴覚士の仕事とチーム医療における役割」。

講義の前半は、言語聴覚士の仕事についてお話をしていただきました。

言語聴覚士の担当する仕事は、言語発達障害や聴覚障害、摂食嚥下障害など多岐にわたります。活躍する場も病院から学校までと広がっていることを知りました。

また、言語障害と深い関係のある「脳」の働きについて教えていただきました。「脳」の役割と病気が発生したときの症状について学びました。

講義の後半は、「脳」と「食」についてお話をしていただきました。

講義前半の内容を踏まえ、実習を交えながら楽しく「脳」の活動について理解を深めることができました。

また、「食」の目的と重要性を学び、誤嚥の動画を見ながら誤嚥性肺炎について教えていただきました。私たちは、食べることで生命機能を維持していると改めて実感しました。

次回は、11月8日に公立神崎総合病院の方にお越しいただき、講義をしていただきます。

令和4年度 第15回講座

講座「チーム医療」の15回目が、10月25日の6限目と7限目に実施されました。

15回目の講座は、姫路獨協大学医療保健学部作業療法学科の仁田静香先生にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「チーム医療と作業療法」。

講義の前半は、作業療法の仕事についてお話をしていただきました。

作業療法士はリハビリテーションの専門家であり、支援する『作業』には様々な活動があることを教えていただきました。作業療法では作業遂行が目的でもあり、「基本的能力」・「応用的能力」・「社会的適応能力」を維持・改善し、その人らしい生活の獲得が目標であることを学びました。

講義の後半は、発達障害領域の作業療法がご専門の先生から、子どもに関わる作業療法についてお話をしていただきました。

子どもに関わる作業療法士が活躍する場所について教えていただき、療育センターにおける作業療法士の役割を知りました。また、幼少期は「遊び」を通して療育を提供することが必要であり、実習も交えていただきながら楽しく作業療法について学ぶことができました。

次回は、11月1日に「言語聴覚療法」について学びます。

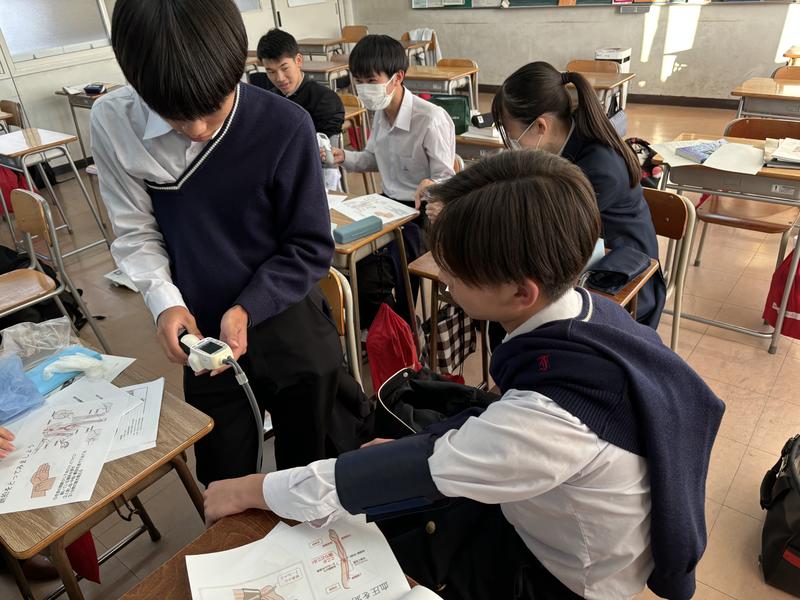

令和4年度 第14回講座

講座「チーム医療」の14回目が、10月11日の6限目と7限目に実施されました。

14回目の講座は、姫路獨協大学医療保健学部理学療法学科の山本洋之教授にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは、「理学療法とは」。

講義の前半は、理学療法の意味について実習を交えながらお話していただきました。

理学療法とはPhysical Therapy(PT)であり、その意味について説明をしていただきました。そして、パルスオキシメーターを使った実習では、息を止めることで動脈血酸素飽和度と脈拍数から人体の血液循環に要する時間を推測しました。

講義の後半は、理学療法・作業療法・言語聴覚療法の違いをお話していただきました。

イラストを確認しながら、3つの違いを説明していただきました。また、これらの学問をすべて学ぶことができるのが姫路獨協大学であると説明を受けました。

その後の超音波を使った実習では、豆腐に超音波を当てることで摩擦熱から豆腐が高温になることを体験しました。

次回は、10月25日に「作業療法」について学びます。

令和4年度 第13回講座

講座「チーム医療」の13回目が、10月4日の6限目と7限目に実施されました。

台風の影響で9月20日に予定されていた「小児看護」の講座は11月に延期され、今回は姫路獨協大学薬学部の増田智先教授にお越しいただき、「薬剤師」について講義をしていただきました。

講義のテーマは、「薬剤師の仕事、チーム医療における役割」。

講義の前半は、「クスリ」について実習を交えながらお話をしていただきました。

まず、実習では「薬」の飲み比べをおこない味の違いについて考えました。そして、「薬」には副作用が必ずあり、効果の強い「薬」は「毒」であることを知りました。「薬」は、副作用を抑えながら効果を最大限に発揮するように調整されているため、用法用量を適切に管理することが重要であることを教えていただきました。

講義の後半は、薬剤師の仕事についてお話をしていただきました。

医師と薬剤師の役割分担(医薬分業)の歴史や「かかりつけ」薬剤師の重要性について教えていただきました。薬剤師の活躍の場は様々ですが、やはり洞察力・コミュニケーション能力が大切であり、「薬」の専門家として患者さんと接していくことが重要であると学びました。

次回は、10月11日に「理学療法士」について学びます。

令和4年度 第12回講座

講座「チーム医療」の12回目が、9月13日の6限目と7限目に実施されました。

12回目の講座は、姫路獨協大学看護学部看護学科の瀧本茂子教授にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは「看護師の仕事とチーム医療における役割」。

講義の前半は、看護師の仕事についてお話をしていただきました。

高校卒業後、どのようにして看護師・保健師・助産師になるのかを説明していただきました。また、看護師になったあとのキャリアである専門看護師や認定看護師制度についても教えていただきました。

さらに、看護師や保健師が病院以外の場所でどのように活躍しているのかも詳しくお話していただきました。

講義の後半は、「タクティールケア」の実習を行いました。

最初に、老年看護学がご専門の瀧本先生から「タクティールケア」がどのようなもので、どのような効果があるのかを説明していただきました。その後、2人1組になり「タクティールケア」実習に取り組みました。

実習を受けた生徒は、「癒やされた」「気持ちよかった」「眠くなった」など心地よさと安心感を感じたという感想を述べていました。

次回は、9月20日に「小児看護」について学びます。

令和4年度 第11回講座

講座「チーム医療」の11回目が、9月6日の6限目と7限目に実施されました。

11回目の講座は、姫路獨協大学医療保健学部臨床工学科の杉村宗典助教にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは、「臨床工学技士とチーム医療との関わり」。

講義の前半は、臨床工学技士の役割を中心に説明をしていただきました。

私たちは普段、病院で臨床工学技士に出会うことはありません。その理由は、臨床工学技士が「生命維持管理装置を扱う仕事」をしているからであり、そのことをとても分かりやすく教えていただきました。

コロナ禍でECMO(エクモ)の操作など、これまで以上に臨床工学技士の仕事が注目されており、最新の医療機器を扱うことができる重要な役割を担っていることを学びました。

講義の後半は、不整脈治療を中心とした臨床工学技士の仕事について説明をしていただきました。

心室細動やアブレーションカテーテルなど、お話と動画で詳しく学ぶことができました。また、病院ではどのようなチームが存在し、チーム医療が重要である理由を先生の想いも込めてお話ししていただきました。

次回は、9月13日に「看護師」について学びます。

令和4年度 第6回講座

講座「チーム医療」の6回目が、6月7日の6限目と7限目に実施されました。

6回目の講座は、神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科の上原弘美准教授にお越しいただき、講義をしていただきました。

講義のテーマは、「口腔保健の立場からみたチーム医療について」。

講義の前半は、歯科衛生士の仕事について説明をしていただきました。

口腔の役割を学んだ後、実際に患者の写真を見ながら歯科衛生士ができることを教えていただきました。

「年齢」という漢字からも歯の重要性がわかり、歯科衛生士が大切な役割を担っていることを理解しました。

講義の後半は、「う蝕」と「歯周病」について説明をしていただきました。

「う蝕」と「歯周病」は感染症であり、放置すれば全身に原因菌が感染することを知り、歯科衛生士がチーム医療の一員として治療を担っていることを学びました。

最後に、医療に携わるためには「国家試験」に合格する必要があり、これからの継続した学びが大切であると教えていただきました。

次回からは、1学期で学んだ内容を整理して振り返りを行います。