【生物班】水生外来生物の野外採集

ため池の水生植物群落の増減には外来生物の在不在が大きな影響を受けていることが、先輩たちの研究からわかりました。そこで今年は、龍野高校で実習をおこなっている兵庫教育大学の院生の指導を受けながら、環境DNAをつかってため池の生物調査を行うことにしました。

まず、外来生物のDNAを採集するために、 公園管理者より採集の許可をいただき、教育大近くのため池で外来種の採集を行いました。アメリカザリガニ、ウシガエル(成体・オタマジャクシ)、ブルーギルの幼魚などを採集できました。組織の必要な種類は、その場で保存液に浸しました。

そのほかにも、ミズカマキリやギンヤンマ?のヤゴを観察できました。また、食虫植物のタヌキモ類(イヌタヌキモ、ノタヌキ、イトタヌキモ、オオバナイトタヌキモ(外来))が観察できました。公園内のため池のため、自生か移入か判断はできませんが、近年多くのため池で水生植物群落が消滅しているので、貴重な観察の場だと思います。

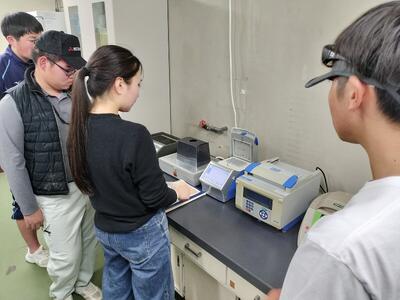

採集後は、兵庫教育大学に移動して実験機器の説明や実験に使用するマイクロピペットの使用方法について実習を行いました。どのような研究成果がえられるのか、1年後が楽しみです。

|

水生生物の採集 |

組織の採取 |

|

実験機器の説明

|

マイクロピペットの使用方法の講習

|

|

|

ウシガエルの成体1年生 |

|

アメリカザリガニ |

|

|

ミズカマキリ |

食虫植物タヌキモ類 |

検索ボックス

ウシガエルは成体まで2年必要

ウシガエルは成体まで2年必要

ブルーギルの幼魚とヌマエビ?類

ブルーギルの幼魚とヌマエビ?類