探究Ⅰ

令和7年度 探究Ⅰ テーマ設定講演会

令和8年1月13日(火),80回生が次年度から行う探究のテーマを決めるために,大学の先生にテーマ設定に関する講演をしていただきました。

探究活動においてテーマとそのテーマに対する課題の設定はとても重要です。龍野高校の探究では,1年生の1月から3月にかけてテーマを考え,近いテーマの人同士でグループをつくりテーマに対する深掘りや課題の設定を行っていきます。その間にテーマが変わったりすることもありますので,時間をかけてじっくり考える期間をとります。

今回の講演では,テーマの決め方にはいろいろありますが,主には「自分との関わり」を出発点とし,興味関心があるテーマにすることが重要だとおっしゃられました。また今後テーマに対して課題の設定=問いを立てることについてもお話しされ,良い問いと悪い(良くない)問いの具体例を示されました。

いよいよ探究のスタートラインにたちました。80回生がどのような探究活動をしていくか楽しみにしています。

令和7年度 探究Ⅰ ミニ探究社会科学~地域の課題解決策を発表する~

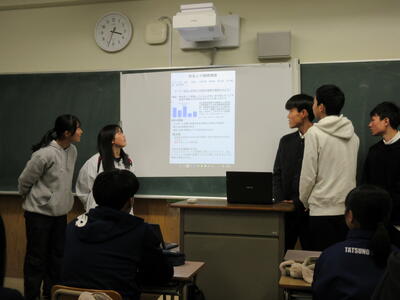

令和7年12月16日(火),クラスごとにミニ探究の発表会を実施しました。

今回のミニ探究では次の流れで実施しました。

①テーマを選択(人やお金の流れ,健康・安全,環境,多様性,テクノロジー,豊かな生活 など)

↓

②たつの市が抱える課題の現状分析(GISやインターネット検索サイト,インスタ,広報などから)

↓

③たつの市の課題解決に対して「問い」の形で問題提起

↓

④課題解決策を「仮説」として, 実現可能か複数視点から検証

↓

⑤「仮説」を立証するための先行事例やデータを収集

↓

⑥結果・考察をまとめる(ポスター)

↓

⑦クラス内で発表(代表班は2月7日の生徒研究発表会でポスターセッション)

どのグループも③~⑥で苦戦しましたが,全5回という短い時間の中で工夫を凝らしたポスターが出来上がりました。

発表の内容は多岐にわたりましたが,共通するのは「たつの市の課題を自分事として捉える」という視点を持てた事です。自分ならこうする,という視点は今までとは異なる見方・考え方をすることができます。例えば何気なく通う通学路でも新たな発見があるかもしれません。探究はそういった意味で「受動的」から「能動的」へと意識を変化させるきっかけとなります。ぜひ2年次からもっと自分事として探究活動に取り組んでいくことを期待しています。

令和7年度 探究Ⅰ ミニ探究社会科学~地域の課題に対して解決策を考える~

令和7年11月4日(火),80回生の探究Ⅰでは前回に引き続きミニ探究を行っています。

今回は地域課題を解決するためのアイデアを基に「仮説」を立てる練習を行いました。

その仮説が正しいかどうかを検証するために,アイデアが実現可能かどうか具体的に調べていきます。

例えば,「ショッピングモールの誘致」というアイデアを出して,「たつの市に人を呼び込むために大型ショッピングモールを誘致したらどうか」と仮説を立てとしても,立地や集客性などを考えたらなかなか難しいことが分かります。

新しく何かを生み出すためには,今あるモノ・コトに目を向けて,それを違った視点で捉えたり,組み合わせたりすることが必要です。ぜひ高校生ならではの「新しい視点」でのアイデアを期待しています。

令和7年度 探究Ⅰ ミニ探究社会科学~地域の課題に対して問いを立てる~

令和7年10月28日(火),80回生の探究Ⅰでは今回からミニ探究を行っていきます。

生徒たちはグループを作成し,たつの市の課題に関する6つのテーマから1つを選んで課題解決に向けたアイデアを出していきます。

今回のミニ探究では,テーマに対して「問い」を立てる練習も兼ねています。探究活動ではこの「問い」が重要であり,今後の活動で最も大切なポイントです。

生徒たちはテーマに対してキーワードを挙げたり,ブレインストーミングで課題解決のアイデアを出し合ったりしながら進めました。

令和7年度 探究Ⅰ ミニ探究社会科学~地域の課題解決講演会~

令和7年10月21日(火),80回生の探究Ⅰではたつの市役所から講師をお招きして「たつの市の現状」についてご講演頂きました。

講演の後には3つのテーマを出していただき,生徒同士でテーマについて話し合いを行いました。

【テーマ】

①シティプロモーション

皆さんの,「たつの市」のイメージは? たつの市といえばなに?魅力や足りないところは?

自分の住んでいる自治体と比べてどうか?

② 関係人口

皆さんなら,どのようなまち,どのような方法,どのような人となら,まちづくりに関わりたいと思うか?

③ 住みたい場所について

皆さんは,これから大学進学や就職等,さまざまな世界へ羽ばたき活躍されます。

どのようなまちであれば,帰りたい? 住みたい? と思うか?

グループに分かれてテーマについて話し合い,最後に代表者が発表しました。

次回から実際にたつの市の現状をResasなどを用いて分析し,地域が抱える課題とその解決策について話し合っていきます。