生徒の活動

館内見学をしました@ガイダンスキャンプ

4月28日の1年生は、特注セミナーの後、記念撮影とランチタイムを深田公園で行いました。

午後一番の講座は、人と自然の博物館館内見学でした。館内には常設展示の他に、企画展示・トピック展示があり、自由に触れることができる標本や資料も充実しています。

多くの生徒は、丹波の恐竜化石に関心を示すとともに、水中生物の世界・世界の森・生物の歴史・共生の森などの大型展示にも興味津々でした。

人と自然の博物館特注セミナー写真集@ガイダンスキャンプ

特注セミナー参加中@ガイダンスキャンプ

【講座②ピカピカ泥だんごをつくろう】

赤澤主任研究員にご教授いただきます。

【講座③液浸収蔵庫見学】

高橋主任研究員にご教授いただきます。

【講座④タンポポの観察】

鈴木研究員にご教授いただきます、

天文台退所式から人と自然の博物館へ@ガイダンスキャンプ

1年生の4月28日、朝ごはんのあと、8:30から石本さんの司会で天文台退所式を行いました。

昨日より、天文観察の環境整備やご指導をしてくださった研究員の皆さんを代表して来てくださった本田先生に、雲出君がお礼の挨拶をしました。天文学に興味をもったことを具体的にお伝えすることができました。

8:50には天文台を後にして人と自然の博物館へLet' go!

博物館に到着すると、さっそくホロンピアホールで特注セミナーの説明を聞き、希望した4つ講座に分かれました。

【講座①顕微鏡で見つける小さな化石】

廣瀬主任研究員にご教授いただきます。

爽やかな朝です@ガイダンスキャンプ

おはようございます。

4月28日6時30分、1年生のガイダンスキャンプ2日目の朝です。

晴天かつ、空気が澄み切って、大変爽やかな朝です。

本日はこの後、食堂で朝食→天文台退所式→バス乗車→県立人と自然の博物館へ

夜間観望会を楽しみました@ガイダンスキャンプ

4月27日、1年生のメインイベント夜間観望会が始まりました。

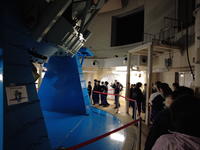

一般公開されている望遠鏡としては世界最大級の「なゆた」での星の観察です。

なゆたの周りを1組と2組で何周もまわり、研究員の方の説明を聞きながらレンズをのぞくワクワク感。今夜は快晴で空気も澄んでいるため、どの星もとても美しく、くっきりと見えました。

はじめに火星。赤く輝き暖かそうな惑星ですが、表面はマイナス50度とのこと。次に、月の表面。クレーターの凹凸がとてもシャープに見えてビックリ。そして、カストル、アークトゥルス、かに座Ι(イオタ)、木星状星雲、M3球状星団と、次々と見ることができました。

「なゆた」が入った建物の外でも、研究員の先生が星座の説明をしてくださり、美しい星空に酔いしれました。

夕食後、夜の観望会が始まります@ガイダンスキャンプ

4月27日18時、1年生は昼間の活動を終えて、夕食をとりました。

食事係がしっかり準備をしてくれて、エビフライとアジフライの定食を美味しくいただきました。

食事の後、いよいよお楽しみの夜間観望会が始まります。

宿舎から移動するときに見上げた空には、薄暗さの中に美しく輝く星が!

本日2回目の「私と研究」@ガイダンスキャンプ

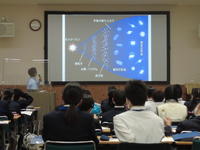

1年生が、本日2回目の研究者からの講義を受けました。

講師は、兵庫県立大学西はりま天文台のセンター長の伊藤教授です。

タイトルは「天文学と私」。先生が天文学者になりたいと思ったきっかけに始まり、宇宙のお話、そして天文学の意義等についてお話しくださいました。途中に、実習もありました。オリオン座とその周辺の星々を例に、自分独自の星座を作る実習です。「星座はギリシャ神話に基づかなくても構わない」という伊藤先生からの声かけで、生徒らは思い思いの星座、そして、その星座をめぐる物語を作りました。

最後に伊藤先生から、「附属中学校の普遍性に是非多様性を!」「得意なことを納得いくまでやってみよう」「クラスでナンバーワンになろう」という熱いメッセージをいただきました。

昼の観望会@ガイダンスキャンプ

4月27日の午後、1年生2つ目の講座は、昼間の星の観察実習です。

「昼間の星の観望会&太陽観察」と「小型望遠鏡実習」に取り組みました。

太陽の観察では、本田先生から太陽の黒点やフレアについて説明を受けた後、実際にそれらを専用の望遠鏡で見ました。

太陽の黒点とは、表面を観測した時に黒い点のように見える部分のことです。周囲より弱い光なので黒く見えます。そして、太陽フレアとは、黒点の周辺で起きる大爆発のことです。

太陽観察の後は、60cm望遠鏡で金星を見ました。快晴のため、とてもくっきり見えました。生徒らは金星が見えたことに驚くとともに、天体ドームの開閉や望遠鏡の動きにも興味津々でした。

小型望遠鏡実習では、高山先生のレクチャーを受けながら、実際に班ごとに一台の望遠鏡の操作を行いました。

天文工作@ガイダンスキャンプ

4月27日の1年生の午後は、3つの講座が行われました。

まず、本田先生がご指導くださった「天文工作」です。簡易分光器『にじみえ〜る』を作りました。

私たちが見ている光は、私たちの目によって様々な「色」として認識して見えています。

昼間の太陽光に代表される白色光にも様々な色が含まれていて、それが色彩豊かな世界を作り出している要因となっています。光の色は、波の「波長」に対応しており、「分光」すると波長の順に分けられ、どの色がどの程度強いかを知ることができ、それを「光スペクトル」といいます。

スペクトルを詳しく調べることで、星の動きも調べることができるそうです。

今日作った分光器(星の光を虹に分ける装置)は小さなものですが、なゆた望遠鏡にも分光器がついていて、『にじみえ〜る』よりも、うんと長い虹を作り出せるそうです。

できあがった『にじみえ〜る』で、いろんな光を観察しました。

西はりま天文台に到着しました

1年生は学校を出発し、兵庫県立大学西はりま天文台に到着しました。もちろん、快晴!

まずは、天文台の施設を前に、クラス・学年の記念写真を撮影しました。

その後、スタディルームにて、西さんの進行で入所式を行いました。

伊藤センター長・本田先生・高山先生、これから一泊二日よろしくお願いします!

入所式では、高山先生が作成された天文台紹介動画を視聴しました。附属中学校の先輩方が制作したガイダンスキャンプポスターの場所も教えていただきました。今年の1年生も、キャンプの後に学習内容をまとめたポスターを制作します。

入所式の後は、お楽しみのランチタイム。芝生の上にレジャーシートを広げて、気持ちよく食べました。昼食の後は、5つのチーズケーキをめぐって、じゃんけん大会も行われました。

1年生ガイダンスキャンプが始まりました

4月27日(木)28日(金)は、1年生のガイダンスキャンプです。この行事は、附属中学校に入学して最初に行う、校外での宿泊をともなう集団活動であり、総合的な学習の時間のプロジェクト学習の一環として実施する学習活動です。

生徒が考えたスローガン『Let's enjoy! 〜仲間と協力 笑顔で一丸〜』のとおり、充実した行事になりますように!

さて本日は一日目です。これから、このページで、生徒らの活動を紹介していきます。

昨日までの雨模様が嘘のように、すっきりと晴れた好天に恵まれました。本日は星の観察がメインイベントのため、晴天は嬉しい限り!主任の下田先生に「1年生の普段の行いの賜物」と褒められて、上機嫌の生徒たちです。

8時50分に開始式が始まりました。

午前中に2つの講座を聞いてから、西はりま天文台に移動します。

<講座の紹介>

①「科学を学ぶということ」安西教頭 →『本校のプロジェクト学習の紹介』『実は科学は身近である』をテーマに講義。料理も化学変化の産物という話題から、お気に入りのチーズケーキの味見シーンもありました。

②「私と研究」武尾総長 →学生時代からの研究人生とその内容について語ってくださいました。「工学博士である総長先生のお話は難しい」、という先入観を吹き飛ばす、とても分かりやすい説明に生徒らは聞き入っていました。

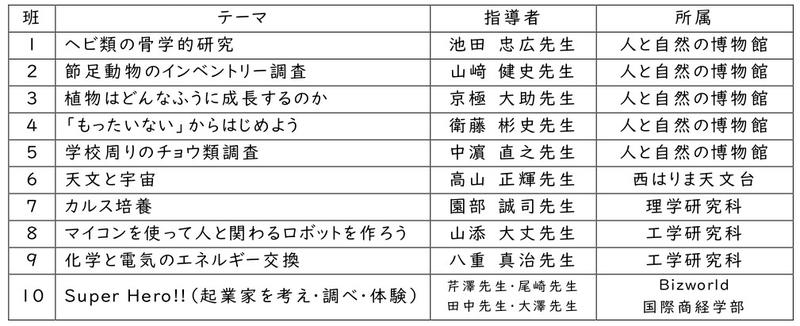

本年度のプロジェクト学習が始動!

4月25日(火)に、3年生プロジェクト学習がスタートしました。プロジェクト学習とは、県立大学附置研究所及び各学部等の研究者の指導を受けながらグループ毎に探究学習を行う、本校オリジナルの総合的な学習です。

本学習の目的は、以下のとおりです。

〇 探究的な学習のプロセスの中で、よりよく課題を解決する知識や技能を身に付け、科学的に物事を考えることのよさを理解するとともに、研究者との交流を通して、自らの生き方に結びつく概念を形成し、学びや生活に生かせるものとして理解を深めさせる。(1年次)

〇 探究を深める中で、問題場面に気づき、課題を立て、情報を集め、それぞれのテーマに応じた方法で整理・分析したり、判断したりすることを通して探究の手法を身につけるとともに、必要な言葉を選び、情報を的確に伝えたり、受け取ったりする表現力を育成する。(2・3年次)

〇 研究者とのかかわりの中で、探究の目的を繰り返し確認したり、探究の価値を考えたりするとともに、他者と協働的に学習に取り組む中で、学んだ内容や自分のよさに気づき、それを生かして自らの将来につなげていこうとする態度を育成する。(1・2・3年次)

本年度の3年生の探究テーマは、昨年度に引き続き、次のとおりです。

本日は2年目の探究テーマを話し合ってから、さっそく、実験・観察・実習などにはいる班が多かったです。

研究者の先生方に支援していただきながら、生徒には、知的好奇心旺盛に、主体的な取組ができることを願っています。

情報モラル講演会を行いました

4月21日(金)に、兵庫県立大学環境人間学部の竹内和雄教授をお招きして、情報モラル講演会を行いました。

前半は事前のアンケート調査をもとに、附属中学校生のスマホ・ネット等に関する利用状況の実態や、それに対する今後の心構えなどについて学びました。特にネットの長時間利用に関する調査では、勉強への自信と負の相関関係にあることが分かり、改めてネットへの向き合い方を考えるきっかけとなりました。

講演会の後半は、実際の事例をもとに、フェイクニュースやネット詐欺の見破り方について、実践を交えて学びました。全ての嘘情報を見つけることは難しく、生徒たちは周囲とコミュニケーションをとりながら、事例について何度も検討を重ねました。この実践をとおして、生徒たちは、身近に潜むフェイクの危険や、それに対応するネットリテラシーについて、自分事として考えることができました。

今回の講演を通じて、改めて情報通信・インターネットの便利さと、そこに潜む危険性について考えることができました。

新入生歓迎行事「てくてくテクノ」を開催しました。

4月19日(水)、4・5・6時間目に新入生歓迎行事として「てくてくテクノ」を開催しました。あいにくの荒天に伴い、ウォークラリー開催地を光都プラザ周辺から学校内へと変更することとなりましたが、縦割りの24班が、班員でお互いに協力しながら、校内のチェックポイントで、クイズやジェスチャーゲームなどの様々なお題に挑戦することができました。

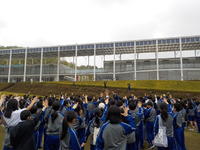

そして、ウォークラリー終了後は、天候の回復に伴い、テクノ中央公園の芝生広場まで徒歩で移動し、生徒会役員の崔さんによるジャンケン大会が行われました。その後、チューリップ畑へ移動し、各クラス記念撮影を行った後、本校へと戻り、無事「てくてくテクノ」を終えることができました。

1・2・3年生の縦割り班での活動によって、他クラスや別学年の生徒たちとのコミュニケーションの場が作られ、様々な形で生徒同士の交流が行われました。そこでは、雨雲を吹き飛ばすような笑顔や元気、やる気なども感じられ、多くの生徒たちにとって非常に良い刺激となる行事となりました。

そして、そのような歓迎行事を開催すべく尽力してくれた生徒会執行部や、新入生を全力で歓迎し、楽しい班活動を支えてくれた2・3年生など、多くの生徒たちがこの行事を成功させるべく活躍してくれました。改めて、ありがとうございました。

〈昼食・ウォークラリー〉

〈移動・じゃんけん大会〉

〈集合写真〉

部活動紹介を実施しました

4月17日(月)の5、6時間目に1年生に向けて部活動紹介を実施しました。持ち時間5分の制限のなか、各部の代表者数名の生徒が、実演や写真・動画紹介、ユニフォーム紹介など、趣向を凝らした部活動紹介を行いました。

各部の熱意や、1年生の真剣な眼差しに、これから始まる部活動生活への希望が感じられる瞬間となりました。

入部を希望する1,2,3年生は、部活動体験期間を上手に利用して、自分にあった部活動を見つけてください!

対面式を行いました

4月11日(火)に新入生が2・3年生と出会う対面式、そして、中学生が高校生に出会う対面式を行いました。

中学校の対面式では、夢創館講堂に作られた花のアーチをくぐって、新入生が入場しました。1年2組吉田悠人さんが、堂々と宣誓文を読み上げた後、生徒会執行部より、歓迎の言葉や学校生活の紹介スライド等が披露されました。

歓迎の言葉では嶋津生徒会副会長が、「僕たちは新入生の味方です」との心強い呼びかけがありました。また、学校生活を紹介するスライドには、楽しい動画も含まれており、全校生に笑みがあふれる楽しい時間を過ごすことができました。

安西教頭からは、生徒会のスローガンの由来でもある「Listen」「Open」「Voice」「Enjoy」を引き合いに、人付き合いのコツについてお話がありました。

対面式の後は、芝生広場に出て、ドローンによる全校生の動画撮影も行いました。

高校生との対面式では、それぞれの校種の生徒会長よりエールの言葉が述べられ、700人近い人の顔合わせに圧倒されました。

これから始まる学校生活への期待が膨らんだ瞬間でした。

SDGsDay2023 に参加しました!

3月18日(土)に本校2年生プロジェクト学習「Super Hero!」班が、神戸で行われた ”SDGsDay2023” に参加しました。「Super Hero!」班は、Bizworldの講師の皆さんの支援を受け、アントレプレナーシップを学んでおり、そのBizworldからお誘いを受けて、イベントスタッフとして、また、パネルディスカッションのパネラーとして参加しました。

”SDGsDay2023”とは、兵庫県・神戸市・UNOPS(国連プロジェクトサービス機関)が主催する、グローバルなSDGs課題解決へ挑戦するスタートアップ企業と市民の交流イベントです。スタートアップ、市内企業、学生等のSDGsに関する取組の発表を通じて、参加者が新しい価値観を体感し、未来を想像しながら交流することを目的として開催されました。スタートアップ企業からは、農産物の地産地消、海洋ゴミ問題、子育て、未来の食や船などの様々な取組が、市内企業からは、世界初カーボンゼロ日本酒やAIオーブンなどの取組が紹介され、実際にバウムクーヘンなどが市民にふるまわれました。

本校生徒は、ユーハイムが提供するAIを搭載したバウムクーヘン専用オーブン”THEO”で作った「作りたてバームクーヘン」を参加者に配布したり、環境に配慮したコーヒーをふるまったりして、会場運営を手伝いました。

また、附属高等学校2年生の柴田りゅ椛さんは、スタートアップ企業SUN株式会社のCEOと「Development」というテーマで対談を行いました。

本校2年生の小寺優大さんは、兵庫県産業労働部長と他の高校・大学生とともに「起業を通してSDGs実現を目指す、これからのアントレプレナーシップ」というテーマでパネルディスカッションを行いました。小寺さんは、本年度プロジェクト学習として行った起業家体験を通じて感じたことをもとに、「話し合いで意見が割れた時には折り合いをつけるために苦労をしたが、どのように進めるのがよいかアドバイスがほしい」「プレゼン等で考えを発信する時に、何に重点をおけばよいか」などの質問を行い、産業労働部長より、「よい質問である」と褒めていただくとともに、普段部長が話し合いをリードする時に心がけていることや、プレゼンの極意は熱意であることなど、丁寧に回答していただきました。

他にも、神戸中華同文学校の生徒による舞獅隊の演舞やユースジャズオーケストラの演奏などがありました。

このイベントに参加した附属中学校生は、ボランティアスタッフとしての務めを果たしながら、最先端のSDGsに関するスタートアップにふれることができ、充実した一日を過ごしました。

3年生を送る会を開催しました

3月15日(水)5・6時間目に、体育館にて3年生(14回生)を送る会を開催しました。3年生にとっては義務教育修了式を除くと、附属中学校で最後に参加する学校行事であり、1・2年生にとっては新体制になった生徒会が主体となって運営する初めての学校行事でした。

手作りのフラワーアーチをくぐって入場した3年生は、開会挨拶終了後、縦割り班に分かれて早速在校生と一緒に各学年ごとの企画を楽しみました。1年生は「歌詞当てクイズ」を企画し、問題に3年生担任の高下先生と上田先生の好きな曲を織り交ぜたり、曲名に含まれる文字を組み合わせて「ありがとう」と伝えました。2年生はRPGの世界観のもと、魔王が出題するクイズを企画し、クイズ終了後には3年部所属の教員と安西教頭先生の計6人によるトーナメント形式のじゃんけん大会を行いました。

企画の後は、放送・映像文化部が作成した思い出ムービーを鑑賞しました。思い出ムービーの内容は、離任された先生方のうち14回生と特に関わりが深かった先生方のメッセージ動画と、3年間の学校行事や日常生活を切り取った振り返り動画です。お世話になった先生方の14回生への思いや贈る言葉を心に刻み、また、次々と映し出される懐かしい写真や動画を見てお互いに笑い合いながら当時を振り返りました。さらに、1年生の時に理科の授業、そして副担任としてお世話になった石本先生がサプライズで体育館に登場し、2年ぶりの再会に3年生の生徒たちは大盛り上がりでした。

最後に、記念品としてオリジナルデザインのフェアトレードコットン製ブックカバーが在校生から贈呈され、3年生の代表生徒挨拶と閉会挨拶、安西教頭先生の講評をもって会が締めくくられました。

生徒会役員と中央委員、放送・映像文化部を中心に1・2年生みんなで協力して作り上げた今回の3年生を送る会、3年生も1・2年生も温かな気持ちと笑顔を絶やすことなく会を終えることができました。

部活動の3年生を送る会

3月14日(火)12:10より、部活動の3年生を送る会を行いました。それぞれの部で部員全員が集まり、後輩から3年生に対して、メッセージを伝えたり、贈り物を渡したりしながら、お世話になった感謝の気持ちを伝えました。3年生からは、後輩に託したい思いや成し遂げて欲しいことなどが伝えられ、よいバトンが手渡されたと感じました。

なかには、顔よりも大きな色紙メダルをもらったり、手作りのメッセージカードをもらったりと、趣向を凝らした演出もあり、どの部の集まりにも満面の笑みがあふれていました。

3月17日(金)に義務教育修了式を迎える3年生にとっては、残りの中学校生活が今日を入れて4日間となり、一日一日を感慨深く過ごしています。明日は生徒会主催の送る会が開催されます。どの生徒にとっても、思い出深い行事になりますように。

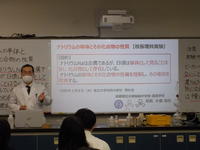

2年生「探究科学」特別授業 ~校長先生理科実験~

3月9日(木)、3時間目(1組)と6時間目(2組)に理科室にて2年生の生徒を対象に、理科、その中でも化学がご専門の小倉校長先生による理科実験の授業が行われました。実験のテーマは、「ナトリウムの単体とその化合物の性質」です。

実験1 ナトリウムの単体の性質

実験2 水酸化ナトリウム水溶液と二酸化炭素の反応

の2つの実験に取り組みました。

実験1では、100 mL程度の水が入ったビーカーに米粒大のナトリウムを落とした時の反応と水で濡らしたろ紙の上にナトリウムを置いた時の反応を観察しました。この時、一瞬ナトリウムが激しく燃えて白煙が発生しますが、突然ナトリウムが発火する様子に生徒たちは驚いたり歓声をあげたりしていました。実験2では、二酸化炭素を集めた350 mLのアルミニウム缶に濃い水酸化ナトリウム水溶液を約30 mL加え、素早くガムテープで密封し左右に振った時のアルミニウム缶の変化を観察しました。この実験では、しばらく缶を振り続けていると缶がへこみます。大きくへこんで歓声をあげている班があった一方で、あまりへこまずに不思議そうにしている班もありました。しかし、1度目であまりへこまなかった班も振り方を激しくしたり実験をやり直すことで、アルミニウム缶が大きくへこむ様子を観察できました。

生徒たちは、普段は授業を担当されない校長先生による特別授業ということでやや緊張した様子でしたが、楽しそうに、そして発生した気体の正体を自分たちで予測しながら実験を行っていました。

なお、「総長・校長室より」のページにも今回の校長先生理科実験のトピックを掲載しています(トピックへのリンクはこちら)。

救急教室を開催しました

3月8日(水)2時間目に、夢創館にて2年生の生徒が救急教室として、心肺蘇生法とAEDの使い方についての実習を行いました。今回の実習の目的は、次の2つです。

①「命の大切さ」「人を助ける気持ち」を実感する

②生命の維持の仕組みと救命の連鎖を知り、友人と協力して確実な心肺蘇生やAEDを実施できるように取り組む

実習は10人程度に分かれた班ごとに行い、救急隊員の方に丁寧に指導して頂きながら、胸骨の圧迫やAEDの操作を体験しました。心肺蘇生法の実践やAEDの使用は初めての生徒がほとんどでしたが、各々にとっての憧れの人や大切な人を思い浮かべながら実習に臨みました。

今回の救急教室をきっかけに、学校を含め普段よく利用する施設のAEDの設置場所を確認するなど、日ごろから救命に対する意識が高まったことでしょう。本日は2年生女子生徒を対象に開催しましたが、3月15日(水)2時間目には2年生男子生徒も同じ内容の救急教室を受講します。

終わりに、お忙しい中今回の救急教室の講師を務めて頂いた西はりま消防本部たつの消防署光都分署の救急隊員の皆様、ありがとうございました。

令和4年度最後の全校集会を実施しました

3月6日(月)1時間目に、夢創館にて令和4年度最後の全校集会を実施しました。

校長先生からは、令和4年度全体を通した生徒たちの頑張りを褒めて頂きました。また、昨年12月に実施したアンケート結果をもとに、コロナ禍で中止を余儀なくされていた海外渡航を伴う国際交流について、附属高校を含めた令和5年度の見通しをお話して頂きました(校長先生挨拶の全文はこちらのページをご覧ください)。次に生徒会長は、第5回定期考査が終了したことを踏まえて、「テストだから良い点の方が良いけど、結果は後からついてきます。頑張った!という人は自分のことを褒めてあげてください」と、挨拶をしました。続いて、各専門委員長は、今月の各委員会目標の再確認をするとともに、後期の取り組みで今後も継続すべきことと反省点を、伝え方を各々工夫しながら全校生に発信しました。中でも、生活委員長は、生徒指導担当の下田先生になりきってスマートフォンや携帯電話の使い方について全校生に注意を促しました。

次に、表彰伝達では、国語科と英語科より短歌・俳句・書き初め・GTECに関する表彰を行いました。表彰伝達を受けた生徒は次の通りです。なお、第44回新宮短歌俳句祭入賞者の作品はこちらで紹介しています。

◆第44回新宮短歌俳句祭

短歌 学生の部 特選 佐藤藍佳さん・東千恵さん

俳句 学生の部 特選 青木大耀さん

◆第44回読売書初め大会 席書の部 三席 栁生なつみさん

◆第28回「前田純孝賞」学生短歌コンクール中高校生の部 神戸新聞社賞 工藤容子さん

◆GTEC

Listening スコア優秀 坂口あんじさん・大林想汰さん・船引海音さん・北本翔太朗さん

Reading スコア優秀 船引海音さん・北本翔太朗さん・臼元優愛音さん・八杉友梨さん

Writing スコア優秀 中西秀二さん・向原瑠花さん・河本理駆さん

Total スコア優秀 船引海音さん・北本翔太朗さん・八杉友梨さん・坂口あんじさん

次に、下田先生と大槻先生からは、2月26日に開催の姫路城マラソン2023を完走した大槻先生の体験をもとに、苦しいことでも挑戦し続けることの大切さについて、全校生にお話してもらいました。

また、3月17日挙行の義務教育修了式に向けて、マスクを着用し換気を行いながら、校歌の練習も行いました。入学以来、これまでの式典では1番を斉聴するのみで、音楽で歌詞のテストがあった程度の校歌でしたので、歌詞がうろ覚えの生徒も見られました。附属中生として一つひとつの言葉を噛みしめながら義務教育修了式で歌えるよう、今後練習に励みます。

日本天文学オリンピックの本選に出場します!

2月18日に開催された第2回日本天文学オリンピック予選を突破し、本校1年生の東穂乃花さん(自然科学部)が本選出場を決めました。この大会は、第16回国際天文学・天文物理学オリンピック2023大会の日本代表選抜を兼ねており、東さんは京都府で3月5日に開催される本選で成績優秀者になると日本代表候補に選ばれ、国際大会(ポーランドで開催)への道が拓けます。

しかも、日本大会本選出場枠は中学生以下は若干名しかなく、そのなかに東さんが選ばれたことになり、大変栄誉なことです。

本選間近の3月3日には壮行会を行い、東さんへの応援の気持ちを全校生で伝えました。

第2回日本天文学オリンピックのフライヤーは以下のとおり。

第44回新宮短歌俳句祭で入賞者多し!

令和4年度 第44回たつの市新宮短歌俳句祭の入賞者が発表され、本校2年生から多くの受賞者がでました。

短歌特選 佐藤藍佳、東千恵

短歌入選 敦賀祥太、古川万葉奈、堀川紗希

俳句特選 青木大耀

俳句入選 東千恵

以上の生徒の作品は皆素晴らしく、物事を捉える視点や観察眼、また言語センスも抜群で、詠めば詠むほど味わい深いです。

ここで特選者の作品を掲載いたします。作者の豊かな感性をお楽しみください。

【短歌 学生の部 特選】

抜きたての大根の土 手で払う 明日の朝の御雑煮のため 佐藤藍佳

霜降りてさざんかのはな落ちぬるを 踏むか踏まぬか とまどい歩く 東千恵

【俳句 学生の部 特選】

霜柱ざくざく感が癖になる 青木大耀

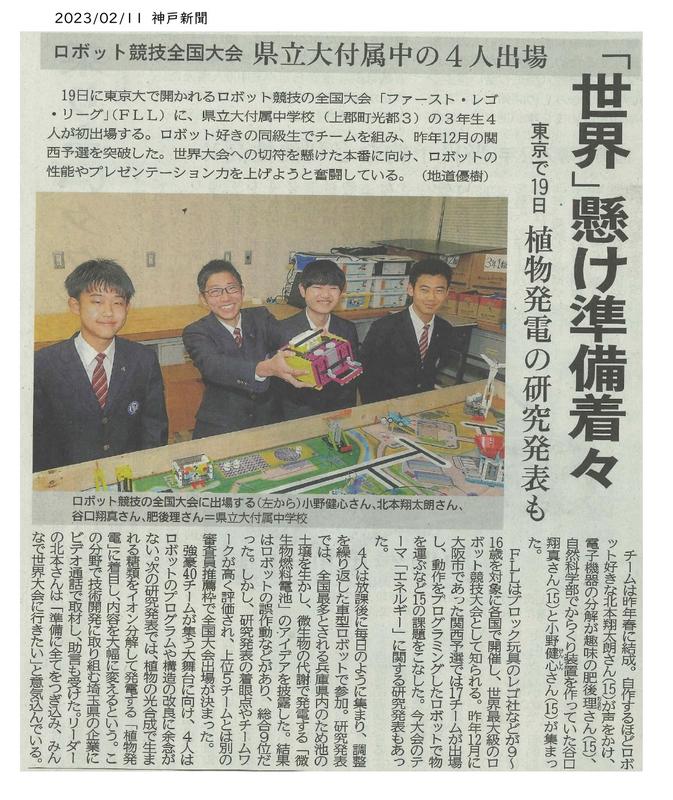

FLL全国大会に出場しました!

2月19日に東京大学で開かれたロボット競技の全国大会「ファースト・レゴ・リーグ」(FLL)に、本校3年生の北本翔太朗さん、肥後理さん、谷口翔真さん、小野健心さんが出場しました。

FLLは4~16歳の子どもたちを対象とした世界最大級規模のロボット/STEAM競技会です。1998年設立以降、世界中に普及し、今では世界110ヵ国で毎年70万人の生徒が参加しています。競技は、大会テーマに沿ったロボ

ットゲームとプレゼンテーションで構成され、科学技術と創造力で社会の問題解決をするプロジェクト活動を行うものです。

附属中学校の3年生4名は、12月に開催された西日本予選を勝ち抜き、全国大会出場の切符を手に入れました。そ時の新聞記事は以下のとおりです(神戸新聞社より記事転載の許諾をいただいております)。

↓ プレゼンテーションで「エネルギー」に関する研究発表をするため、「微生物燃料電池」の実験をする生徒ら

強豪40チームが東京大学に集結した全国大会では、準備した成果を存分に発揮することができましたが、惜しくも入賞はなりませんでした。しかし、様々な学校の生徒や大会関係者、企業の科学者と交流することができ、4人は持参した100枚の名刺をほぼ全て配り切りました。

同じ学年の生徒らも、ロボットの愛称やキャラクターを考えたり、当日着用したTシャツをデザインしたり、東京行きの新幹線を見送ったりと、蔭に日向に応援する姿が見られました。

以下、全国大会の様子をお伝えしますが、イノーベーションの発表は撮影禁止であったことを申し添えます。

令和4年度プロジェクト学習ポスターセッションを開催しました

2月21日(火)の午後に、理科室・国際理解教室・夢創館1階・2階にて2年生のプロジェクト学習のポスターセッションを開催しました。「ヘビ類の骨学的研究」「附属中周辺の節足動物のインベントリー調査」「植物はどんなふうに成長するのか」「もったないから始まるセカンドキャリア」「チョウから自然の豊かさを調べる」「変光星の周期解析」「カルス培養」「マイコンを使って人と関わるロボットを作ろう」「金めっきの研究」「Super Hero!!(起業家になってみよう)」の10テーマについて、11班に分かれて発表を行いました。

発表者と観客の距離が近く、時間の制約がないことがポスターセッションの魅力です。どの班もこれらの魅力を最大限に生かして、丁寧に各々の研究・活動内容を発表していました。講師の先生方や中高教員の鋭い質問やコメントに加えて、観客としてやってきた生徒たちの積極的な質問によって、生徒たちは自分たちだけでは気付かなかった見方や考え方を得られたことでしょう。特に、3年生の生徒たちは2年間のプロジェクト学習をやり遂げた後のため、質問や今後の研究・活動についての提案をたくさんしてくれました。ポスターセッション終了後、2年生の生徒たちは、指導して頂いている講師の先生と一緒にポスターセッションで貰った質問やコメントをもとに振り返りを行い、また、3年生で行うプロジェクト学習の計画を立てました。

本日をもって授業時間に学年全体で行う令和4年度のプロジェクト学習は終了しましたが、1年間の研究・活動の経験と本日のポスターセッションの経験を存分に生かして、3年生になってからのプロジェクト学習がより充実することが期待されます。

第15代生徒会役員が運営する初めての全校集会を実施しました

2月6日(月)1時間目に、夢創館で定例の全校集会を実施しました。1月から発足した第15代生徒会役員が運営する初めての全校集会でした。本来は1月25日(水)の6時間目に予定されていましたが、大雪に伴う臨時休校のため2月6日に延期となっていました。

はじめに、安西教頭先生から「見えない財産」について、教頭先生自身の経験と1月24日に開催された3年生のプロジェクト学習発表会の様子を振り返りながらお話して頂きました。生徒たちには、即座に結果が表れなくても種々の学習や活動が「見えない財産」の貯金につながっていると考えて日々の生活を送ってほしいと思います。

各専門委員長を含む生徒会役員からは、自己紹介及び12月の目標の反省と1・2・3月の目標の報告がありました。年度末まで残り2か月足らず。生徒一人一人が各委員会の目標を意識して行動し令和4年度を締めくくってほしいと思います。

次に、生徒会長の村上さんが日付に関する話題も取り入れながら生徒会役員としての抱負を述べ、生徒会活動への協力を呼びかけました。また、新たな生徒会スローガンが”Love & Piece”に決まったことが発表され、スローガンに込めた意味を説明しました。一般的な”Love & Peace”ではなく、LoveはListen・Open・Voice・Enjoyの頭文字をとっており、また、Pieceはパズルのピースに由来するそうです。

続いて、表彰伝達が行われ、百人一首大会で上位となった生徒と陸上競技部の生徒が表彰を受けました。

◆第57回上郡町民ロードレース大会 優勝 玉田崇陽さん

◆西播地区ロードレース選手権大会 優勝 小野勝也さん

◆新春百人一首大会

1位 末永明花莉さん 2位 髙嶋莉沙さん 3位 片山葵子さん・段結月さん(2名同点)

全校集会終了後には、2月19日(日)に東京大学本郷キャンパスにて開催されるFLL Challenge全国大会の壮行会も実施しました。チームリーダーの北本さんが世界大会も見据えて力強く決意表明をしました。教頭先生からは、改めて初出場で全国大会に進めたことの凄さを全校生に説明して頂き、また、イノベーションプロジェクトを通じて企業の研究者をはじめとする社会人ともコンタクトをとっていることに対するお褒めの言葉を交えながら、チームを激励して頂きました。

以下は全校集会とFLL Challenge全国大会の壮行会の様子です。

☆全校集会

☆FLL Challenge全国大会 壮行会

タイ王国 トリアムウドムスクサ高等学校との交流

2月3日(金)と10日(金)の6校時に、本校3年生が、タイ王国トリアムウドムスクサ高校の日本語学科の学生とWEB交流をしました。

トリアムウドムスクサ高校は、兵庫県立大学附属高等学校と姉妹校であり、3年前まで毎年交換留学が行われていました。現在コロナ禍ですので渡航は中止されていますが、姉妹校として交流を活性化させるため、WEBを通してコミュニケーションを行っています。

テーマは自己紹介や自国の文化紹介等です。両方の学校で3~4人のグループをつくり、それぞれPC画面を通じてやりとりしました。具体的にイラストやスライドを見せながら名物や名所を紹介したり、好きなことや夢中になっていることを説明したり、生徒らはとても楽しそうに英語で会話をしていました。

タイの高校生は日本語学科ですので、日本語を話すこともできます。時々日本語を交えた会話に、附属中生は驚きながらも、その流暢さに感嘆の声をあげていました。

一日も早くコロナ禍が明け、トリアムウドムスクサ高校との交換留学が再開することを願わずにはおれません。

百人一首大会決勝戦を開催しました

1月20日(金)放課後に、国際理解教室にて国語科及び図書委員会主催の百人一首大会決勝戦を開催しました。新型コロナウイルス感染症対策として、100枚の散らしどり形式ではなく、20枚ずつ青札・黄札・緑札・ピンク札・オレンジ札の5色に分かれた「五色百人一首」を用いて、お互いに向かい合わない形式で実施しました。

各クラス5名ずつ、計30人のクラス予選を勝ち抜いた生徒が熱戦を繰り広げました。生徒たちは対戦開始までに取り札を裏返して上の句を確認したり、気持ちを落ち着かせたりしていました。また、対戦は感染症対策として静かに行われましたが、声は出せずとも素早く手を伸ばして札を取り、札を獲得した生徒は小さくガッツポーズをし、取られた生徒は悔しそうな表情を浮かべていました。

たくさん札を取れた生徒もそうでない生徒も、皆附属中の新春恒例の百人一首大会を楽しみ、日本の伝統文化に親しむことができました。

令和4年度第2回生徒総会及び第15代生徒会役員認証式を実施しました

令和5年1月16日(月)、1時間目に夢創館にて令和4年度第2回生徒総会及び第15代生徒会役員認証式を実施しました。生徒総会では、各クラスから選出された議長団による進行のもと、生徒会執行部及び各専門委員会の活動報告と、生徒会選挙管理規程の改訂に関する決議が行われました。定例の全校集会で各専門委員会で決定された月々の目標やそれに対する反省が報告されていますが、今回の生徒総会では年間を通しての成果や課題について確認することができました。また、生徒会選挙管理規程の改訂に関する決議は賛成多数により承認されました。

生徒総会に引き続いて行われた第14代生徒会長の挨拶及び第15代生徒会役員認証式では、8名の2年生の生徒が第15代生徒会役員として認証され、校長先生から認証書を授与されました。挨拶で込み上げる想いに思わず涙を抑えきれなかった旧生徒会長の志をしっかりと受け継ぎ、さらに、自分たちのカラーも織り交ぜながら、附属中学校をますます良い生活が送れる学校にするべく奮闘してくれることでしょう。

冬休み前の全校集会を実施しました

12月23日(金)3時間目に、夢創館にて冬休み前の全校集会を実施しました。校長講話、表彰伝達、生徒指導担当からの講話が行われました。小倉校長先生からは、学校内外での附属中生の頑張りを学年ごとに讃えて頂き、また、「日本サッカーの父」と言われているクラマーの教えをもとに、基礎・基本の大切さについてお話をして頂きました。表彰伝達では、12月5日の全校集会に引き続き夏季休業中の課題を中心に、29名と多くの生徒が表彰を伝達されました。生徒指導担当の大槻先生からは、気温の低下に伴う凍結等により特に気を付けるべき安全対策、また年末年始を迎えるにあたって親戚等大人数が集まる際の感染症対策をはじめとする留意事項について注意喚起がありました。

今回の冬休みは曜日の関係で令和5年1月9日(月)まで続きます。交通安全や新型コロナウイルス感染症対策を含めた衛生に気をつけながら、課題を計画的に行い、家族とのコミュニケーションを充実させるなど有意義な冬休みを過ごしてほしいと思います。以下は表彰伝達を受けた生徒の一覧となります。また、校長講話の全文はこちらのページをご覧ください。

◆ふれあい文化の祭典ひょうご俳句フェスティバルジュニアの部

入選 関遥花さん 佳作 松浦遙柊さん

◆令和4年度西播磨短歌祭(学生の部)

入選 松井心花さん・前坂菊奈衣さん

◆全国書画展覧会書写の部

特選 木戸花香さん

金賞 西田優莉奈さん・山本姫華さん・寺本真緒さん・宮本野々香さん・松本莉緒さん・荻野杏彩さん

◆のじぎく文芸賞

創作童話部門 優秀賞 船引里音さん、小説部門 優秀賞 工藤容子さん

◆第13回ひょうご新聞感想文コンクール

入選 佐原小麦さん 奨励賞 東千恵さん

◆第41回全国中学生人権作文コンテスト兵庫県大会地区予選

奨励賞 前田莉玖さん

◆第66回JA共済小・中学生書道コンクール

銅賞 萩野杏彩さん 佳作 小深田紫音さん

努力賞 テルファ美葡さん・林坂綾さん・木戸花香さん・三木はるさん

◆令和4年度 税についての作文

兵庫県納税貯蓄組合総連合会長賞 佐原小麦さん

相生税務署長賞 山田千尋さん

西播磨県民局長賞 横野友香さん

相生税務署管内租税教育推進協議会長賞 北郷真菜さん

相生納税協会長賞 角田美咲さん

相生納税貯蓄組合連合会長賞 肥後理さん

祝!FLL Challenge全国大会出場&はりま漫才グランプリ優勝

12月12日(月)放課後に臨時の全校集会を実施し、おおぞら高等学校梅田キャンパスで開催されたFLL Challenge大阪予選大会で全国大会への切符を獲得したことと、姫路市民会館で開催されたはりま漫才グランプリで優勝を果たしたことが報告されました。いずれも12月11日(日)に開催され、3年生の生徒が活躍しました。

FLL Challenge大阪予選大会では、出場18チーム(うち1チームは棄権)の内上位5チームと、FLL Challengeの出場経験が少ないものの今後の活躍が期待できるチームを審査員が推薦する「審査員推薦」1チームの合わせて6チームが全国大会に進むことができます。本校のLEGOチーム「県大ロボ研 ver.14」は上位入賞は叶いませんでしたが、「審査員推薦」の出場枠を獲得し、初出場で全国大会への切符を手にしました。はりま漫才グランプリでは、西播磨地域の小学生・中学生・高校生がSDGsをお題としてネタを考え、披露しました。本校の漫才コンビ「空想ロケット」は1年生のときから行事ごとに漫才を披露してきた経験を生かして、16組の出場者の中から見事優勝に輝きました。空想ロケットのメンバーには、はりま漫才グランプリで行った漫才を全校生にむけて披露してもらいましたが、さすがは優勝者です。生徒たちも大うけでした!

☆FIRST LEGO League Challenge 2022-2023

県大ロボ研 ver.14 北本翔太朗さん・小野健心さん・谷口翔真さん・肥後理さん

全国大会は、令和5年2月19日(日)東京大学本郷キャンパスにて開催予定

☆第1回はりま漫才グランプリ 空想ロケット 上野蒼生さん・佐野優冴さん

2年生「探究科学」特別講義② ~続・探究するってナニ??~

12月5日(月)4時間目に、国際理解教室にて兵庫県立大学大学院理学研究科 地球科学講座の後藤忠徳教授が、11月24日に引き続き、2年生に向けて独自科目「探究科学」の授業の一環として特別講義をしてくださいました。今回のテーマは3つ。①「わかりやすい発表」とは? ②「結果」と「議論・考察」の違い ③「課題発見」と「課題解決」です。後藤先生には令和2年度と令和3年度の2年間、13回生の地下探査をテーマとしたプロジェクト学習をご指導いただきましたが、各テーマの具体例として今年の1月に行われた13回生のプロジェクト学習口頭発表を振り返る形式でお話をして頂きました。

1つ目のテーマでは、実際に口頭発表で使用されたスライドをもとにした発表を2種類行って頂き、どのような順で発表をするとより分かりやすいかを教えて頂きました。2つ目のテーマでは、「結果」では実験で得られた事実だけを分かりやすく表やグラフにまとめ、それらから読み取れる特徴だけをまとめること。「議論・考察」では結果の特徴から何が予測できるか、解釈できるかを考えて書くこと。また、「議論・考察」が無いと研究とは言えないこと。以上のことを教えて頂きました。3つ目のテーマでは、課題は「発見」してから「解決」するものと考えがちであるが、実際には「課題解決」をしてから「発見」を行っていることの方が多いことを教えて頂きました。また、そもそも課題を見つけるためには事前にかなりの勉強が必要となることと、解こうとしても解けないことが多いことも教えて頂きました。

生徒たちは、プロジェクト学習の中間報告として来年の2月にポスターセッションを行います。3年生の口頭発表と形式は異なるものの、研究のまとめ方など今後のプロジェクト学習や探究科学の授業で活かせることをたくさん教えて頂きました。前回の特別講義も含め、後藤先生のお話とアドバイスを活かして各々の探究の質をレベルアップさせてほしいと思います。

お忙しい中、附属中学校2年生にむけて2回の特別講義を引き受けて頂いた後藤忠徳先生、ありがとうございました。

12月の全校集会を実施しました

12月5日(月)1時間目に、夢創館にて全校集会を実施しました。

生徒会長の定森さんからは、自身が着用しているベストになぞらえて「私は今ベストを着ていますが、この1年間ベストを尽くせました。皆さんもベストを尽くせたでしょうか?」と、ユーモアを交えて挨拶を行いました。

校長先生からは、2022年の残り1か月をどのように過ごすかということと、兵庫県公立大学法人芸術文化観光専門職大学の平田オリザ学長が兵庫県公立高等学校PTA連合会研究大会で講演された内容についてお話をして頂きました。平田学長によると、センス、マナー、コミュニケーション能力、美的感覚、感性、味覚などの「身体的文化資本」がますます重要になってくるとのことです。

生徒会執行部からは、11月末に開催された専門委員会及び中央委員会での決定事項を全校生に共有・伝達しました。また、中央委員会主催の「クラス対抗!チャイム前着席王決定戦」では、全クラスとも99%以上の割合でチャイム前着席ができたことが報告され、同率で1位となった1年1組・1年2組・3年2組の3クラスが表彰されました。現在の第14代生徒会執行部が中心となって進行する最後の全校集会であったため、全校生の前に立つ生徒会執行部の人たちは皆誇らしげな表情を浮かべていました。

表彰伝達では、夏季休業中の課題を中心にたくさんの生徒が表彰伝達を受けました。以下は表彰伝達を受けた生徒の一覧となります。

◆市村アイデア賞 奨励賞 菅藤康平さん

◆生命保険文化センター主催第60回中学生作文コンクール

都道府県別賞 兵庫県佳作 青田祐葵さん・嶋津聡一郎さん・萩原初音さん

※学校として多数応募賞も受賞

◆第72回全国小・中学校作文コンクール都道府県審査中学校の部 佳作 定森佑夏さん

◆西はりま天文台ガイダンスキャンプポスター総選挙

金賞 宮本野々花さん 銀賞 小島航太さん 銅賞 新谷脩容さん

◆上郡町小中学校読書感想文審査会

入選 定倫太郎さん・松本莉緒さん 佳作 西村舞さん

◆第68回青少年読書感想文兵庫県コンクール 佳作 定倫太郎さん

◆ふれあい文化の祭典兵庫短歌祭 佳作 平田唯華さん・船引海音さん

◆令和4年度西播磨短歌祭(学生の部)

奨励賞 テルファ美葡さん 入選 岩戸愛華さん

◆令和4年度西播磨俳句祭 入選 小島航太さん・髙野永翔さん

科学の甲子園ジュニア全国大会及びFLL Challenge予選大会の壮行会を開催しました

12月1日(木)始業前に、夢創館にて科学の甲子園ジュニア全国大会2022及びFLL Challenge予選大会に向けての壮行会を開催しました。

科学の甲子園ジュニアは、科学好きの裾野を広げるとともに、未知の分野に挑戦する探究心や創造性に優れた人材を育成することを目的として、全国の中学生が都道府県を代表して筆記競技と2種類(事前掲示と当日発表)の実技競技に取り組む大会です。8月19日(金)に開催された数学・理科甲子園ジュニアで昨年に引き続き見事準優勝に輝き、全国大会への切符を手にしました。同大会の優勝校である福崎町立福崎東中学校と兵庫県代表として合同チームを組み、2年生の生徒3名が出場します。

FLL Challengeは、FIRST LEGO League Challengeの通称であり、9歳~16歳の青少年を対象とした世界最大規模の国際的なロボット競技会です。競技は自律型ロボットで2分30秒の間にミッションの攻略を目指す『ロボットゲーム』と「イノベーションプロジェクト」「ロボットデザイン」「コアバリュー」の3分野の『プレゼンテーション』で構成されます。ロボットは、大会名にも含まれているようにレゴ社製のロボットキットを使用し、各チームが規定の範囲内でサイズや使用するセンサなどを工夫して製作します。本校では独自科目「探究科学」の授業に教育版レゴマインドストームによるロボットのプログラミングを取り入れてきましたが、FLL Challengeへのエントリーと出場は初めてです。今回は、昨年度に単独で全日本小中学生ロボット選手権に出場し全国大会での受賞経験もある生徒を含む、3年生の有志の生徒4名が出場します。

科学の甲子園ジュニアに出場する代表生徒からは、「方針の違いで途中仲間割れすることもあったが、協力して大会を楽しみたい」、FLL Challengeに出場する代表生徒からは、「初めての出場で分からないこともたくさんあったが、大会本番で悔いの無いようにしたい。」と、それぞれ力強く決意表明をしてくれました。校長先生からは、「科学の甲子園ジュニアのルーツとなる大会は兵庫県から始まり全国に広がっていったので、地元開催の年に全国大会に出場出来て誇らしい。また、FLL Challengeのような初めてのことに挑戦する姿勢はとても素晴らしい。」と激励して頂きました。

両大会に出場する生徒たちは、放課後や休日にオンライン形式も活用しながら練習に取り組んでおり、第4回定期考査1週間前となっていますが大会直前まで時間の許す限り練習・調整を続けます!

☆大会日程☆

・第10回 科学の甲子園ジュニア全国大会2022

令和4年12月2日(金)~4日(日) 姫路市文化コンベンションセンター アクリエひめじにて

・FLL Challenge 2022-2023予選大会

令和4年12月11日(日) おおぞら高校梅田キャンパスにて

2年生「探究科学」特別講義 ~探究するってナニ??~

11月24日(木)4時間目に、国際理解教室にて兵庫県立大学大学院理学研究科 地球科学講座の後藤忠徳教授が、2年生に向けて独自科目「探究科学」の授業の一環として特別講義をしてくださいました。テーマは3つ。①「勉強」と「研究」の違い ②ニュートンのリンゴ ③つぶれるケーキと学問 でした。

「『勉強』と『研究』の違い」では、答えが分かっているのが「勉強」、答えが無いのが「研究」ということを改めて教えて頂きました。後藤先生が生徒に質問した際にはほとんど同じ意味のことを答えた生徒もいましたが、改めて2年生全員が両者の違いを意識できたのではないでしょうか。

「ニュートンのリンゴ」では、リンゴが落ちるのをみて万有引力の法則を見つけたという、ニュートンに関する有名な逸話を示して頂いた後に、その逸話は真実ではないこととニュートンの周りの人物についても紹介をして頂きました。ニュートンの業績を通じて、謎解きや発見のためには、①過去の記録を詳しく調べること②多くの人と相談し、互いに協力すること③分かったことを、何らかの形にまとめることの3点が大切になるということを教えて頂きました。また、調べ方やまとめ方についても教えて頂きました。さらに、「ある実験の結果として失敗しても別の実験として考えれば正解だった」ということが研究ではよくあることも教えて頂きました。

「つぶれるケーキと学問」では、買い物に行った際にケーキやふわふわのパンの上にお米の袋を置いて買い物をしている人を見かけた場合を例にしてお話をして頂きました。この例で考えると、理学的視点では、なぜ物は潰れるのか、教育学・心理学・社会学的視点では、なぜ物が潰れるのに気にしないのか、さらには、潰れたって良いじゃないか、などという疑問について考えることで学問に繋げることができるということです。日常生活においても疑問を抱き、その疑問こそが探究の「エンジン」となることを教えて頂きました。

生徒たちは4月からプロジェクト学習に取り組んでおり、また、2年次の探究科学の授業も10月から始まっています。「研究者」の立場から探究をすることについて教えて頂き、生徒・教員ともに探究について考え直したり理解を深める良い機会になりました。後藤先生、今回はお忙しい中特別講義をして頂き、ありがとうございました。なお、後藤先生には次回の探究科学の授業でも特別講義をして頂きます。次回もどうぞよろしくお願い致します。

県大会に向けて部活動壮行会を開催しました ~剣道部・陸上競技部~

11月17日(木)始業前に、兵庫県新人剣道大会に出場する剣道部と兵庫県総合体育大会駅伝競走大会に出場する陸上競技部を激励するために、部活動壮行会を開催しました。それぞれの部長が決意表明をした後、小倉校長先生から激励の言葉を頂きました。新型コロナウイルス感染症対策として、いずれの大会も現地での関係者以外の応援は認められていませんが、その分全校生の精一杯の拍手で激励を行いました。

西播大会を勝ち抜いて獲得した県大会への切符です。他校の選手のレベルも当然高くなりますが、ぜひ、近畿大会を出場を目指して附属中生らしく戦い抜いて欲しいと思います。

☆兵庫県新人剣道大会

令和4年11月19日(土)・20(日) 兵庫県立武道館にて

☆兵庫県総合体育大会駅伝競走大会

令和4年11月19日(土) 奥神鍋周辺にて(神鍋高原芝生グランド横スタート)

西はりま天文台 ガイダンスキャンプポスター総選挙2022

附属中学校では、1年生のガイダンスキャンプ(4月末実施)後の課題として、毎年ポスターを作成しています。

訪問先(西はりま天文台と人と自然の博物館)で学んだ内容やさらに調べてみたことを自分なりに工夫してまとめています。

西はりま天文台や宇宙のことについてまとめたもののうち、特に優秀なもの10数点を天文台に展示していただき、3年前より、天文台を訪問されたお客様に一番素晴らしいと思ったポスターにシールを貼って投票していただくという、「ポスター総選挙」が実施されています。

11月15日に本年度の投票の結果、金賞・銀賞・銅賞となった人へ、西はりま天文台の高山先生より表彰状と賞品が贈られました。

総投票数は367票ということで、たくさんの方にポスターを見ていただけたことはうれしいですね。

≪受賞者≫

金賞 宮本野々香さん 「宇宙の歴史を知ろう」

138億年の宇宙の歴史を年表にまとめる。宇宙の状況に加えて、地球の様子も紹介している点がよい。

銀賞 小島航太さん 「星の明るさと色」

図を使い、星の誕生からの色の変化を紹介。星の名前に由来する車を取り上げ、違った分野と知識をつなげている。

銅賞 新谷脩容さん 「宇宙の謎と不思議」

望遠鏡の仕組みや宇宙雑学を紹介。宇宙人に出会った時の保険があるという雑学が面白い。

このような機会をくださった西はりま天文台の先生方、投票してくださった皆様、ありがとうございました。

来年4月頃まで展示されていますので、ぜひ見に行ってくださいね。

来年度の1年生の作品も楽しみにしています。

第10回科学の甲子園ジュニア全国大会記者説明会に出席しました

11月8日に兵庫県庁で行われた「第10回科学の甲子園ジュニア全国大会記者説明会」に、大会に出場する2年生3名(塩谷斉矩さん、岸本樹さん、成世壮吾さん)が出席しました。

科学技術振興機構様、兵庫県教育委員会様、協働パートナー様からの説明やご挨拶の後、いよいよ生徒による代表チーム挨拶が行われました。同じく代表チームを構成する福崎東中学校のメンバーとともに、代表に選ばれた喜びや大会への抱負を語りました。

その後、記者さんの質問に答えたり、フォトセッションに参加したりしながら、ますます大会への意気込みが増すのを実感しました。

最後に他の都道府県の代表チームに向かって「みんな、兵庫県で待ってるよ~!」というメッセージをビデオに撮っていただき、解散しました。

全国大会主催地の代表チームということでプレッシャーを感じるところですが、大会ではのびのびと実力を発揮したいと思います。

令和4年度トライやる・ウィーク2日目 ~赤穂化成&アース製薬~

11月8日(火)、トライやる・ウィーク2日目はエリア学習として赤穂化成株式会社(午前)とアース製薬株式会社坂越工場(午後)を訪問しました。アース製薬様は兵庫県との 「青少年の健全育成」 に関する連携協定を締結しており、その一環として、来年度から本校の16回生がプロジェクト学習でお世話になります。

赤穂化成では、海水中には5×1016 トンに及ぶ塩が存在すると言われており、また、世界では年間2億8000万トン、日本では年間87万トンの食塩が生産されていることや、食塩以外にも食品添加物や凍結防止剤を製造していることなどの説明をして頂きました。また、塩作り体験では土鍋の中で加熱することにより水分を蒸発させて塩を取り出す方法を体験し、取り出した塩は小袋に入れて持ち帰りました。工場見学では「天塩」の袋詰めの工程や製塩の歴史について説明して頂きました。

赤穂御崎公園では、7日と同様に天候に恵まれ、晴れ渡った空のもとで瀬戸内の穏やかな海を眺めながら昼食をとりました。

アース製薬では、会社の説明をして頂いた後に、発泡入浴剤「温泡」の紹介動画を視聴しました。その後、アース製薬で飼育しているゴキブリや蚊を使用して、「ブラックキャップ」、「ゴキジェットプロ」、「サラテクト」の製品デモンストレーションを見せて頂きました。さらに、飼育棟ではデモンストレーションで見せて頂いたゴキブリや蚊以外にもダニ、ハエなど多数の種類の害虫を飼育している様子を見せて頂きました。そして、極めつけはワモンゴキブリを約60万頭飼育している部屋の見学です。ほとんどの生徒はガラス越しでの見学だったのですが、一部の生徒は・・・!どの種類の害虫を見るときも一瞬目をそらすことはあるもの、さすがは自然豊かな地域で学校生活を送っている附属中生。生き物好きの生徒が多く、まじまじと害虫を眺め、目を輝かせながら研究員の方々の説明を聞いていました。また、見学の最後には「害虫であっても命あるものなので、当社では”殺虫剤”という言葉を使わずに”虫ケア用品”という言葉を使っています」というお言葉も頂き、生命の尊さも教えて頂きました。

赤穂化成の皆様、アース製薬の皆様、ご多忙の中見学・体験実習を引き受けて下さり、ありがとうございました。

本校のトライやる・ウィーク1日目と2日目は、西播磨地区にある最先端の科学技術や伝統産業を広く調査・研究することにより、地域社会に参画し、主体的に問題解決をしようとする生き方を見つけ出すことを目的として、「エリア学習」を実施しました。3日目からは、いよいよ光都管内及びその周辺地域の事業所と県立大学関連施設にて、職場体験を行います。

全校集会を行いました

10月31日に全校集会を行い、生活目標の発表や表彰伝達がありました。

まず最初に小倉校長先生のご挨拶では、「豊臣秀吉は目の前にある仕事を一生懸命やるということを心がけた結果、誰よりも出世した」というエピソードから、日常の真摯な取組の大切さを教えていただきました。

生徒会執行部からは、「早めの計画」を大切にした各委員会の取組が発表されました。

表彰伝達を受けた生徒は以下のとおりです。

◆赤とんぼ駅伝大会 男子3位 1区2位=玉田崇陽さん、2区3位=北本翔太朗さん、3区3位=戸田陽悠さん

◆西播駅伝大会 男子6位 1区1位=玉田崇陽さん、5区3位=小野勝也さん

◆バスケットボール赤穂郡大会 優秀選手 福壽真侑さん、野村柊斗さん

◆剣道部赤穂郡大会 個人戦3位 岸本樹さん、吉本真野さん

◆剣道部西播大会 男子団体3位、女子団体3位

◆秋季卓球大会 男子A2位 万代貴文さん、角野瑛亮さん

令和4年度トライやる・ウィーク1日目 ~龍野コルク工業&たつのテクニカルセンター~

11月7日(月)、本校2年生のトライやる・ウィークが始まりました。初日はエリア学習として、龍野コルク工業株式会社(1組:午前、2組:午後)と佐藤精機株式会社たつのテクニカルセンター(1組:午後、2組:午前)を訪問しました。

龍野コルク工業では、片岡様より主力製品であるビーズ法発泡プラスチックス製品と機能性クッション及び発泡スチロール全般に関する説明を、実演も交えながらして頂きました。また、環境に配慮した取り組みや理念についてもお話して頂きました。実演では、スプーン1杯程度の原料でも加熱することで大きく体積が増加する様子を見せて頂き、また、生卵を発泡スチロールに強く打ち付けても割れないということを体験させて頂きました。説明終了後の工場見学では機能性クッションの中身や乾燥前の発泡スチロール製品を実際に触らせて頂き、身近な存在の発泡スチロールをまさに肌で感じることができました。

たつのテクニカルセンターでは、佐藤様より会社の説明をして頂き、続いて日本宇宙少年団横浜分団の藤島様よりロケットや小惑星探査について、お話をして頂きました。10月14日のイプシロンロケットの打ち上げや11月8日の皆既月食など最新の話題も含め気さくな話し方で説明をして頂き、とても興味深かったです。工場見学では最先端の装置や従業員の方の磨かれた技術を間近で見学することができました。見学の最後には、夢や憧れを持つことが大事、失敗は成功へのステップ、自分で考え自分で決めて行動することが大事、自分が今できないことに挑戦する気持ちをもって、というお言葉も頂き、生徒たちは真剣な顔つきでうなずいたりメモをとったりしていました。

龍野公園では、紅葉を見るには一足早かったものの、秋晴れのもとで班ごとに昼食をとりました。食事が終わると生徒たちは鬼ごっこをしたり公園内を散策するなど、普段の昼休みではできないことを楽しんでいました。

最後になりましたが、ご多忙の中見学・体験実習を引き受けて頂いた龍野コルク工業の皆様、佐藤精機たつのテクニカルセンターの皆様、日本宇宙少年団横浜分団の藤島様、ありがとうございました。

西播駅伝大会が開催されました

10月29日(土)に太子町総合公園陸上競技場周辺コースにおいて、西播地区中学校駅伝競走大会が開催されました。

女子チームは健闘しましたが、惜しくも入賞には至りませんでした。

男子チームは1区・2区でトップの駿足をみせ、その後も確実にタスキをつないで6位に入賞し、県大会出場を決めました。

区間賞は以下のとおりです。

1区1位=玉田崇陽さん 5区3位=小野勝也さん

科学の甲子園ジュニア全国大会の合同練習を行いました

10月29日(土)に福崎東中学校の3名とともに、科学の甲子園ジュニア全国大会の合同練習を行いました。

この会は、8月に行われた兵庫県数学・理科甲子園ジュニアで優勝・準優勝したチームが、6人チームをつくって全国大会に挑むため、打合せや準備をする会です。

前回(9月22日)は本校の3名が福崎東中学校に出向きましたので、1カ月ぶりの再会でした。

これから2回のWEB会議と1回の対面練習を経て、12月2日~4日にアクリエ姫路で開催される全国大会に出場します。

「頑張ります!」

プロジェクト学習で夜間観望会を行いました

10月28日(金)に、プロジェクト学習のうち2・3年生それぞれの天文班が夜間観望会を行いました。

講師は、西はりま天文台の本田先生と高山先生です。天文台からたくさんの望遠鏡を携えて来てくださいました。

まずは西はりま天文台庁用車と一緒に記念撮影!

この夜は曇天。しかし、雲間に木星・土星や秋の星座(アンドロメダ座、ぺガスス座、カシオペア座など)をゆっくり観察することができました。本田先生、高山先生、ありがとうございました。

Let’s Enjoy Halloween! (10/31コスチューム追加)

10月28日は全ての英語のクラスで、仮装したALTと楽しむハロウィンパーティが行われました。

グループを作って、ミステリーボックスの中身を当てたり、ハロウィンクイズに挑戦したり、大盛り上がりでした。

さて、外国人の先生方の今年の仮装は‥‥

“ハウルの動く城”より、ハウルとソフィーでした。カルシファーもぬいぐるみで登場しました。

↓こちらは、10月31日のコスチューム

英語の先生の仮装、また生徒のミニ変身も個性的でした。

英語の授業ですので、もちろんやり取りは英語です。体の動きに合わせた絶妙な言い回しや、思わず飛び出す感嘆語も含め、とても自然な英会話ができており、感心しました。

芸術鑑賞会で狂言を鑑賞しました

10月21日(金)の3・4時間目に、体育館で芸術鑑賞会を開催しました。

今回は、大蔵流狂言 善竹会の皆様をお迎えして狂言を鑑賞しました。曲目は「蟹山伏」と「棒縛」の2曲でした。どちらも登場人物の軽妙なやりとりやせめぎあい、知恵の出し合いが見所の楽しい狂言で、生徒達は日本の古典芸能の世界に見入っていました。また、公演前には「狂言の楽しみ方」と題し、狂言における言葉遣いや立ち方、お辞儀の仕方なども教えて頂き、生徒達も熱心に動作を覚えていました。公演終了後の生徒会長によるお礼の挨拶では、早速教えて頂いたお辞儀の仕方を実践し、その後、生徒全員でも狂言流の言い方と動作で感謝の気持ちを伝えました。

今年度も新型コロナウイルス感染症対策として保護者の皆様の入場は叶いませんでしたが、ほとんどの生徒が狂言を観るのは初めてということだったので、室町時代から続く日本の伝統文化に触れる良い機会になったと思います。

善竹会の皆様、ありがとうございました。

西播新人戦・赤とんぼ駅伝に出場しました

10月15日(16日)に、西播中学校新人大会が開催され、バスケットボール部・卓球部・剣道部の新チームが出場しました。また同日に、西播駅伝大会の前哨戦である「赤とんぼ駅伝」が開催され、中学3年生を中心とした陸上部が出場しました。

10月13日の壮行会で力強い決意表明を行った選手たちは、有言実行、正々堂々と勢いのあるプレーを展開し、なかには県大会の出場を決めた部活動もあります。皆、よく頑張りました。結果は以下の通り。

【バスケット男子】本校51-69太子西 惜敗

【バスケット女子】本校43-63御津 惜敗 福壽真侑さん西播地区DC選手に選出

【卓球男子】団体予選リーグ3位惜敗 個人1回戦惜敗

【卓球女子】個人1回戦惜敗

【剣道男子】団体3位入賞(県大会出場) 個人1・2回戦惜敗

【剣道女子】団体3位入賞(県大会出場) 個人1・2回戦惜敗

【陸上駅伝】団体3位 区間賞 1区2位玉田崇陽さん 2区2位北本翔太朗さん 3区3位戸田陽悠さん

令和4年度体育大会を開催しました

令和4年10月5日(水)、附属中学校と附属高校合同で体育大会を開催しました。今年度も新型コロナウイルス感染症対策と生徒たちの体力を考慮して午前中半日での開催となりましたが、2019年度以来3年ぶりに保護者の皆様に直接生徒たちの活躍を見て頂くことができました。平日の開催にもかかわらず多数の保護者の皆様にご来場頂き、ありがとうごございました。

合同体操で行ったラジオ体操は、準備体操であるとともに競技の一部にもなっていましたが、多くの生徒たちがそのような意識で体操に取り組みました。大縄跳び・綱引きでは、高校生にも負けず劣らずの順位で奮闘し、特に綱引きでは、2年1組がトーナメント戦を勝ち抜き中高合わせて21クラスある中で2位になりました。両競技とも真剣な表情で歯を食いしばり競技に取り組んでいて、必死さが伝わってきました。中学生演技として行った集団行動とダンスでは、高校生へのお披露目は今日が初めてでしたが、動きの一つ一つに感心の声や拍手・手拍子を送ってくれました。ダンスに関しては、生徒会が作成した動画をもとに夏休み前から各自で練習を進め、9月に入ってからは全校体育や放課後練習の時間を利用し、みんなと動きを合わせる練習を積み重ねてきた成果だと思います。バラエティーリレーでは「借り物競争」「#神輿」「ボールシュート」「たいふープ」「ぐるぐるバット」の5種目に挑戦しましたが、どの種目もお互いに協力し、また、楽しみながら競技を行っていることが伝わってきました。女子4×100 mリレー・男子4×200 mリレー・男女混合リレーでは各々が大きく手を振り、バトンパスでのロスも少なく疾走することができました。また、予定より早く競技が進行したため、閉会式前には急遽中高の教職員と生徒会役員によるリレーも行われました。生徒会役員によるリレーでは、中高の生徒会役員で合同チームを結成し、中学生と高校生が一体となって体育大会のフィナーレを飾ってくれました。なお、昨日の予行演習終了後には開催時間の関係で中止となっていた部活動リレーが3年ぶりに開催され、中学校からも文武問わず多くの部活動が参加しました。普段苦楽を共にする仲間と走ることで、部活動の団結を深める良い機会となったのではないでしょうか。

最終的に総合順位で2年1組が第3位となり、数年ぶりに中学生が入賞することができました。しかし、表彰状授与後の武尾総長先生のコメントにもあったように、今回入賞できなかったクラスも、体格や体力差が大きい高校生相手にも物怖じしないで本当によく頑張って競技や演技、そして応援に取り組んでいました。勝利が全てではありません。生徒たちは体育大会の準備の過程や演技・競技を通じてクラスや部活動の仲間と協力することの大切さと難しさ、そして楽しさを実感したと思います。この経験を学業・行事・部活動など日々の学校生活に生かしてほしいと思います。