生徒の活動

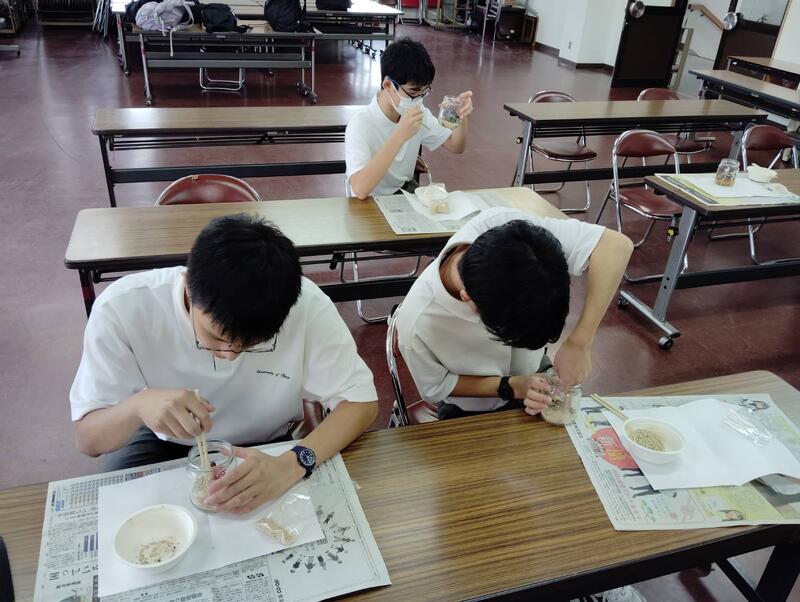

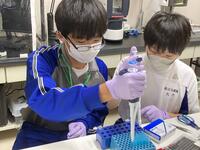

3年生 プロジェクト学習発表会

1月20日(火)に3年生による「プロジェクト学習発表会」が行われました。

2年間研究した成果をスライドにまとめ発表しました。どの班も研究した内容を分かりやすくまとめ、興味深い発表でした。1、2年生もしっかりと先輩方の発表を聞き、質疑応答の時間には積極的に質問していました。

2年間ご指導いただきました講師の先生方、本当にありがとうございました。

【発表内容】

1 スポーツと音楽の関係(スポーツ班)

2 役に立つ微生物をとろう(微生物班)

3 神社と里山の樹木(寺社研究班)

4 珪藻を用いた河川の環境の計測(イケイケ珪藻班)

5 ヒメダカとクロメダカは交配するのか?(GenEco班)

6 株式投資を通して防災に貢献(KK班)

7 オカダンゴムシの迷路実験 / 餌と成長(ダンゴムシ班)

8 身近な緑の機能と効果(みどりの窓口班)

9 写真には映らない?暗黒星雲をみつけよう(天文班)

10 カルス培養(カルス班)

新春百人一首大会

1月16日(金)に新春百人一首大会が行われました。

各クラス7チームに分かれ、チーム対抗戦を2回戦行い、クラス・チーム・個人の合計取り札を競いました。また、個人の合計枚数が多い10名により決勝戦をおこないました。

国語や放課後の時間を使い練習した力をそれぞれが発揮し、各コートで激しい戦いが繰り広げられました。決勝戦では勝ち残った10名が全校生に見守られる中で優勝をめざし全力を尽くしました。

この百人一首大会を通して、クラス・全校の絆がより一層深まりました。

全校集会

12月24日(水)に2025年を締めくくる全校集会を行いました。

足立校長先生からは12月10日は「人権デー」であることを聞き、「学校でも人権の意識を持ちましょう」とお話がありました。そのあと、各種表彰伝達があり沢山の表彰状を授与されました。最後に、音楽部によるクリスマスコンサートがありました。

2025年も本校の教育活動にご協力いただきありがとうございました。みなさまよいお年をお迎えください。

冬レク2025

12月8日(月)に生徒会執行部の運営による冬レクを行いました。

最初の種目は、クラス対抗の「ドッジボール」でした。それぞれのクラスの団結力が試される競技でした。続いての種目は、「だるまさんがころんだ」でした。鬼と同じポーズをとらないとアウトとなる特殊ルールのもと、どれだけ速く鬼にタッチできるかを競いました。最後の種目はArt Festival でも盛り上がった「附属リーグ」でした。お題に該当する人数を予想するもので、附属中の生徒のことをどれだけ観察しているかが鍵となりました。学年を越えた交流ができ、より一層附属中学校が仲良くなれた時間となりました。生徒会の皆さん、ありがとうございました。

マレーシアからの訪問

11月26日(水)にマレーシアのKOLEJ TUN DATU BUJANG校とSM SAINS MIRI校が本校を訪問されました。

歓迎会では来日した2校の学校生活について紹介があり、日本とは異なる学校文化を知ることができました。また、パフォーマンスとしてボルネオダンスを披露していただき、マレーシアの伝統文化にも触れることができました。附属中学校としては、歓迎の意味を込め、校歌を披露しました。その後、マレーシアの生徒は習字の授業を受け、日本の文化を学びました。お昼には各学級に同年代のマレーシアの生徒を迎え、それぞれ楽しいランチタイムを過ごしました。

芸術祭Art Festival 2025

11月22日(土)「芸術祭Art Festival 2025」を実施しました。

今年のテーマは生徒会のスローガンでもある「シリウス」でした。恒星であるシリウスを

イメージし、「もっとも明るく」、「自ら光り輝くシリウスの星ように」、「生徒一人一人の個性を輝かせ」、「何事も自分から積極的に行動していこう」という思いが込められています。

また、シリウスから「知る」と「us」をとり、「know us ~お互いをもっと知ろう~」という思いが込められています。

1年生の群読では、「これから ~未来のわたしを見つめる~ 」をテーマに『おにぎりぼうやのたびだち』『空中ブランコ乗りのキキ』『少年の日の思い出』『~になりたい』『いっしょけんめい』『明日』『生きる』を披露しました。「コミュニケーション」の授業や講師の先生に教えていただいた表現方法を活用し、1年生らしい活気あふれる群読になりました。

2年生の「合奏&合唱」では、テーマを「ほどけない友情」として、合奏はBUMP OF CHICKENの『リボン』、合唱は秦 基博の『ひまわりの約束』でした。それぞれの曲はアニメ映画の主題歌でもあり、友情の大切さを教えてくれる映画にもなっています。そんな曲を、普段は言葉にすることができない感謝の気持ちを込め合奏・合唱しました。

3年生の「ミュージカル」では、演題を「時をかける浦島」と題して、歌・ダンス・合唱を取り入れたものでした。3年生の豊かな発想力が存分に発揮され、それぞれの個性がシリウスのように輝いたミュージカルになりました。

また、文化部による披露も行われ、日ごろの成果を存分に発揮しました。

美術部は、「THE STRANGE WORLD」と題して、世界の代表的な絵画をアニメーションにし披露しました。また、それぞれの作品にまつわるクイズを出題し会場を盛り上げました。

自然科学部は、各研究班の研究発表を行いました。どの班も興味を惹きつける内容でした。音楽部は、弦楽合奏による『糸』と『群青』を演奏し、素敵な音色を響かせました。ESS部は、英語劇として「Inside Out ~インサイド・ヘッド~」を披露し、映画さながらの趣向で物語を表現しました。放送・映像文化部は、事前にアンケートを取りクイズにした「附属リーグ」の動画を流しました。

展示部門では、美術の時間の作品や理科の自由研究、書道の作品や各部の成果作品、さらには有志作品など、色とりどりの多様な作品が展示され、来場された方を芸術の世界にいざないました。さらに、閉会後は茶華道部によるお茶会が開かれ、見事なお点前を披露しました。

北川進特別教授(京都大学)の講演会に招待していただきました

SPring-8からお誘いいただき、今年のノーベル化学賞の受賞が決まった北川進特別教授(京都大学)の講演会に1年生70名が参加させていただきました。

講演では北川先生の研究内容を分かりやすく説明していただきました。また、「幸運は用意された心にのみ宿る」というフランスのルイ・パスツールの言葉から、今経験していることが将来良い方向に進むのに役立つことを教えていただきました。1年生は、自身の将来に向けて夢を膨らませていました。

芸術鑑賞会

10月23日(木)に芸術鑑賞会がありました。

今年は350年の歴史がある日本の伝統芸能である「落語」を聞きました。

落語の歴史を面白く紹介してもらい、言葉や音で表現する難しさを体験することで、落語の難しさや奥深さを知ることができました。会場全体が笑いに包まれる素晴らしい時間を共有することができました。

2年生 探求授業

10月10日、17日に兵庫県立大学の後藤忠徳先生に来ていただき探求の授業を行いました。

1回目の授業では、勉強と研究の違いについての話でした。2年生は今年からプロジェクト学習が始まったこともあり、研究で大事なことを3つ教えてもらいました。①過去の記録を詳しく調べること②多くの人と相談し、互いに協力すること③分かったことを、何かの形にまとめること。この3つ以外にも大事なことをたくさん教えていただきました。

2回目の授業では、わかりやすい発表についてのお話でした。結果や課題を明確にすることやイラストの使い方などを実演していただきました。少しの工夫でわかりやすい発表になることが実感できました。

2回の探求の授業で学んだことを生かして、今後のプロジェクト学習に取り組んでいきます。

西播新人大会

10月11日(土)~12日(日)に西播新人大会が行われました。

保護者の皆様、朝早くから温かい応援ありがとうございました。

新チームになり初めての公式戦でしたが、各部健闘しました。

試合をとおし、いろいろな課題が見つかったことと思います。

次の大会に向け、その課題を克服するため、日々の練習に取り組んでいきます。

【結果】

卓球部:団体戦(惜敗)、個人戦(二木さん、大前さん1回戦勝利、2回戦惜敗)

剣道部:個人戦(山本さん1回戦勝利、2回戦惜敗)

女子バスケットボール部:1回戦惜敗

男子バスケットボール部:優勝(県大会出場)

西播新人大会・西播駅伝競走大会の壮行会

10月11日・12日の西播新人大会、10月25日の西播駅伝競走大会に向けての壮行会を行いました。

出場する各部のキャプテンから力強い決意表明がありました。

西播新人大会では3年生が引退してからの初めての公式戦になります。新チームになり、この日のために練習してきた成果を存分に発揮してもらいたいと思います。

西播駅伝競走大会では、3年生にとって最後の公式戦となります。これまでの頑張りや思いをタスキに込めて、悔いのない走りをしてもらいたいと思います。

県大会出場を目指して頑張ってください!!

体育大会

10月2日(木)体育大会が行われました。

本年度は、現在来日中のオーストラリアのウィレトン高校及びタイ王国のトリアム・ウドム・スクサ高校の生徒たちも参加した国際色豊かな体育大会になりました。

午前中は大縄跳び・綱引き・バラエティーリレーといった、クラスや学年で協力する種目でした。各クラス・学年が紡いできた絆が大きな力となりました。応援している生徒にも熱が入っていました。

そして、中学生演技のダンス!!

生徒会執行部が考えてくれた振付を、各学級のダンスリーダーを中心に夏休み中から練習してきました。本番ではみんなの笑顔が弾け、高校生の声援も素晴らしく、会場をひとつにつなぐ素敵なダンスを披露することができました。

部活動行進・部活動対抗リレーでは、それぞれの部活動のパフォーマンスに目を奪われる見応えのある行進とリレーでした。

午後は各クラスの代表者による女子4×100mリレー・男子4×200mリレー、ブロック対抗リレーが行われました。

各クラスの意地がぶつかり合った本気のリレー!!本気で走っているからこそ応援する側も本気になり、クラス一丸となった瞬間でした。

保護者の皆様、たくさんの温かいご声援ありがとうございました。

後期始業式

10月1日(水)より後期が始まりました。

草部総長からは目標を立てる大切さを、足立校長からは「文武不岐」という言葉を教えていただきました。

式辞の言葉を胸に、しっかり目標を立て学問・スポーツを共に頑張ることで相乗効果を得て、お互いを高めあえる後期にしていきましょう。

2025年度17回生九州修学旅行について(最終日)

2025年9月19日(金)は修学旅行、最終日です。朝には、2泊お世話になったART HOTELの方に対し、お礼の言葉を伝えました。

その後、ホテルを出発し、鹿児島中央駅から新幹線に乗車し、博多駅に向かいました。博多では、班別自主研修を行いました。班ごとに計画を事前に立てており、班員で協力しながら福岡県内を巡りました。

太宰府天満宮にて

福岡タワーにて

福岡空港にて

科学館にて

班別自主研修の終了後、博多駅から新幹線に乗車し姫路駅に向かっています。

全員、元気で帰路についています。この修学旅行で学んだたくさんのことを忘れず、これからの学校生活に生かしていきましよう。

17回生の保護者の皆様へ

全ての行程を終え、予定通り、博多16時45分発、姫路 18時52分着の新幹線に乗車ました。

姫路駅1階西側自由通路で解散式を行い、19時10分頃解散となります。

よろしくお願いします。

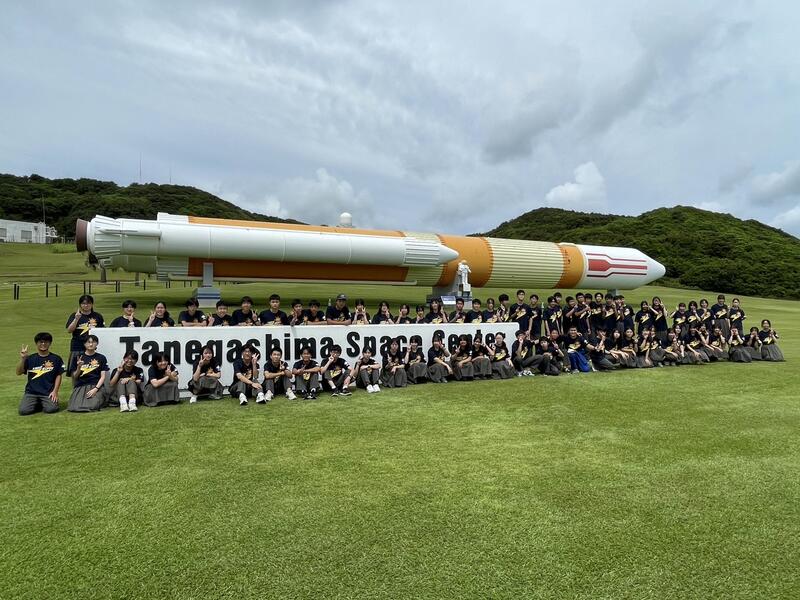

2025年度17回生九州修学旅行について(3日目)

2025年9月18日(木)の3日目は、鹿児島港からトッピーに乗車し、種子島へ行きました。クラス毎に見学順は異なりますが、JAXA種子島、鉄砲館、マングローブパークを訪問しました。

JAXA種子島では、実物のロケットや発射台を見学しました。

鉄砲館では、ガイドの方から鉄砲伝来の話や種子島の動植物などについての話を伺いました。

マングローブパークでは、メヒルギの植生について学びました。

明日はいよいよ最終日です。たくさんのお土産と思い出を持って帰りますので、お楽しみに…。

2025年度17回生九州修学旅行について

17回生の保護者の皆様

修学旅行2日目が終わり、生徒は全員元気に過ごしています。

9月17日21時頃から断続的に鹿児島県トカラ列島で地震が発生しておりますが、鹿児島市内は揺れを感じることもなく無事に過ごしております。

明日はいよいよ種子島に向かい、JAXAでの学習を行います。その様子は、後ほどホームページにアップいたします。お楽しみに…

2025年度17回生九州修学旅行について(2日目)

2025年9月17日(水)の2日目は、午前中に指宿大好き体験として、マリンスポーツ、コケリウム、オリビン、藍染めハンカチ作りから1つ選択し、活動しました。

マリンスポーツ

コケリウム

藍染めハンカチ

午後からは鹿児島ぶらりまち歩きを実施しました。班ごとに分かれ、ボランティアガイドさんと一緒に天文館、鹿児島城、大久保、桜島へ行きました。

2025年度17回生九州修学旅行について

2025年9月16日(火)から3泊4日の日程で鹿児島県内を訪問しています。

この修学旅行のテーマは、「『九州で学習』メェ〜っちゃ楽しゅんでごわす 〜西Goど〜んと、楽しく、仲良く、メェ〜リハリ〜」です。

今年は戦後80年を迎え、戦争に関する講話や施設見学を行い、平和について考えます。また、JAXAの施設見学を行い、宇宙開発の最先端研究について学びます。

9月16日(火)の1日目は、姫路駅から新幹線で鹿児島中央駅へ行きました。

鹿児島中央駅に到着後、バスで知覧特攻平和会館へ行きました。知覧特攻平和会館では、語り部の方から知覧が特攻隊の出撃基地になった経緯や戦争のむなしさ、平和の大切さ・ありがたさ等について講話いただきました。

知覧特攻平和会館を見学後、宿泊先の休暇村指宿へ行きました。入館式のあと、砂むし風呂体験をしました。

English Speech Festival 2025 を開催しました

7月9日(水)にEnglish Speech Festival (EFS) が開催されました。学年選考会を経て、各学年の代表者が本番に向け、たくさん練習してきました。

スピーカーは緊張したと思いますが、それぞれが練習した成果を十分発揮し、とても素晴らしいスピーチを全校生に披露してくれました。

各学年の受賞者

1年→金賞:原田正樹さん、銀賞:谷口陽葵さん、銅賞:秦 百花さん

2年→金賞:久保川みゆさん、銀賞:大澤勇治さん、銅賞:桐村和佳さん

3年→金賞:西 彩那さん、銀賞:深見優衣さん、銅賞:原田 咲さん

2年生トライやる・ウィーク②

6月3日~6月6日の3日間はトライやる・ウィークで各事業所に職業体験に行きました。

緊張しながらもワクワクした気持ちで訪れた事業所では、仕事の内容を教わっただけでなく、仕事への姿勢や礼儀・マナーなど社会で役立つことも教わりました。

この1週間で一回り成長したと思います。トライやる・ウィークで学んだことを生かして、附属中学校を支える2年生になることに期待しています。