STEAM探究科ブログ

STEAM探究科「高大連携探究ワークショップ」

京都教育大学 村上 忠幸 先生をお迎えし、2年次STEAM探究科の生徒対象に「ロウソク船の謎を探る」 というテーマでワークショップを実施しました。

パットに水を入れ、そこにアルミホイルの上に置いたロウソクをアルミホイルごと浮かべます。そこに、上からビーカーをかぶせると、アルミホイルの上にあるロウソクは水面ごと浮かび(上昇し)ます。

この現象を題材に、その現象が起こる理由について、グループで議論、視点を見出す、仮説を立て再度実験する、などの探究を行いました。

化学の知識や思い込みによる視点の見逃しもある中で、お互い協力し活動をしていました。 また、最終的には現象の核心に迫る視点や考察が生徒の方から出てきました。

授業後には、生徒が引き続き議論をしたり、もうちょっとでわかった のにという悔しがる言う声もありました。

また、村上先生からは自分で考えること、自分がどう考えたかを見つめる、表出するなどの「自分にベクトルを向ける」ことの大切さもご教授頂きました。

2年STEAM探究科は、課題研究に励んでおり、12月、1月は外部での発表の機会も多くあります。

今回の講義で再確認させて頂いたように自分たちで考えたことプロセスを大切に、しっかり頑張ってくれるでしょう。

STEAM探究科説明会を行いました!

12月13日(土) STEAM探究科説明会を開催して、約80名の中学生とその保護者に参加して頂きました。

説明会では、学校長の泉村靖治からのあいさつのあと、STEAM探究科長の多田から

・STEAM探究科の立ち上げた経緯や時代にマッチする理由

・カリキュラムの概要

・入学試験や対策について

お話させていただきました。

続いては、STEAM探究科に所属する現役生徒による学校生活についての説明です。

1年生徒発表 学校生活や兵庫県内研修旅行についての説明

ランキング形式のSTEAM探究科での学校生活だけでなく、中学生向けのメッセージ動画まであり、とても充実した様子が伝わる内容でした!

2年生徒発表 関東研修旅行についての紹介と課題研究に関する実際の発表

東京の大学や研究施設を訪問していたり、実際に研究している内容の発表があり、圧巻の内容となりました!

続いては生徒が操縦する本格的なドローンによる全体写真撮影を行いました。

続いては、先端機器体験として①VRゴーグル ②デジタル望遠鏡 ③3Dプリンター ④デジタル望遠鏡の4つに分かれてSTEAM探究科生徒が講師を務めました。

また2年次の「サイエンス探究」という授業を履修している4人の実験講座も行いました

参加された中学生や保護者からは、

「案内してくださった一年生の方や、実験で教えてくださった二年生の方、皆さんすごくしっかりしていて魅力的でした。」

「先輩方がすごくしっかりしててかっこよかった。花火の実験が楽しかった。」

「生徒の皆さんが生き生きしていて印象的でした!先生のお話も、とても良かったです!」

という嬉しい声が多く寄せられました。

中学3年生のみなさん、来年の春にSTEAM探究科で会えることを楽しみにしています♪

高大連携授業(京都大学学びのコーディネーター事業)

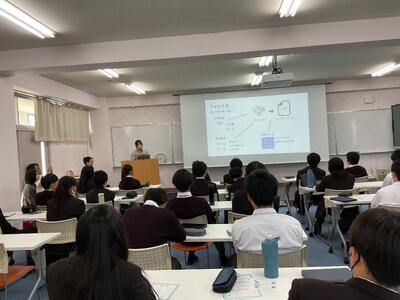

12/18(木)に京都大学の学びコーディネーター事業として、大学院博士課程の2名の学生さんにお越しいただきました。以下の2つの講座を開いていただき、STEAM探究科1,2年生80名がそれぞれどちらか一つを選んで受講しました。

①「役を演じる行為は一体何をしているのか?演劇実践から考える他者とのコミュニケーション」

②「利他の建築 自分のためより、誰かのために頑張れる力を活かす」

①「役を演じる行為は一体何をしているのか?演劇実践から考える他者とのコミュニケーション」

高齢者が演劇を行うことで、他者とのコミュニケーションにどのような影響が起こるかの研究例をご紹介いただきました。実際に演劇を行う様子の動画も見せていただきました。

②「利他の建築 自分のためより、誰かのために頑張れる力を活かす」

高齢者のための建築に関する研究例をご紹介いただきました。実際に分析で用いられる機材の使用も体験させていただきました。

いずれの講義でも、探究活動や進路決定につながるお話もいただき、大変有意義な時間となりました。生徒の皆さんは本日感じた「ホンモノ」に今度は自分たちがなれるよう、勉強や活動に取り組んでいってください。

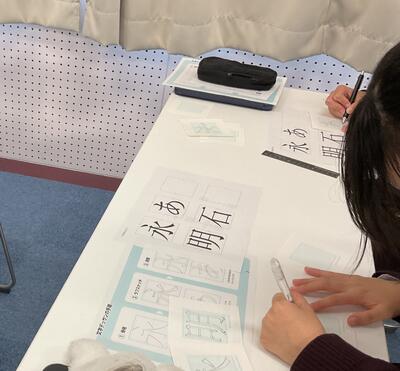

STEAM探究科高大連携(株式会社モリサワ)

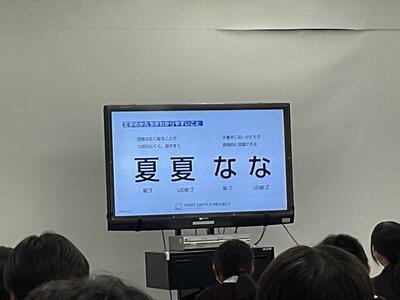

STEAM探究科1年生の授業で、株式会社モリサワの方に「フォントをつくるという仕事」と題して講義をしていただきました。

身の回りに溢れている文字はすべてデザインされているという話から始まり、フォントの役割についての説明や、文字を表示する技術の歴史(活版印刷・写植・デジタルフォントへの変遷)の紹介、デザインしたフォントをパソコン上で表示するために必要なエンジニア視点からのお話など、文字にまつわる様々なお話を伺うことができました。

7時間目からは美術科1年生も数名参加して文字デッサン(レタリング)を行いました。終始和やかな雰囲気の中での授業となりました。

講師の方の、「文字も含めて、身の回りのものはすべてデザインされている」という言葉が印象的でした。

講義をしてくださった株式会社モリサワの皆様、ありがとうございました。

令和7年度 STEAM探究科2年次 関東研修旅行報告

7月30日~8月1日の2泊3日でSTEAM探究科2年生が関東方面へ研修旅行に行ってきました。

自立した学習者を目指すために自身の見聞を広めて興味や知的財産を増やすこと、将来の選択肢や人物像を知ることでリーダーとしての資質を培うことを目的に、国の中心である関東を訪問しました。

訪れたのは、千代田テクノル大貫台事業所・JAXA宇宙センター・東京大学駒場キャンパスおよび本郷キャンパス・国立科学博物館の5施設です。

==千代田テクノル大貫台事業所==

神戸空港から茨城空港に着き、バスで移動して茨城県大洗の千代田テクノル大貫台事業所に訪問しました。千代田テクノルの細田会長は本校の卒業生です。原子力防災についての講義や施設見学など、とても丁寧に案内していただきました。

今回の研修旅行のためにと資料持ち帰り用の「関東研修旅行トートバッグ」を制作してくださっていました。

==JAXA宇宙センター==

バスで移動してつくば市へ。JAXA宇宙センター内の様々な施設見学や、JAXAの永松愛子教授による講義を受けたりしました。

**東京自彊会との懇親会**

JAXAを後にして再びバスに乗って都内へ。宿泊場所のオリンピック記念青少年センターで、1日目最後のイベントとして東京自彊会との懇親会が開催されました。

各テーブルでOBOGの方のご活躍について伺ったり、生徒それぞれが現在取り組んでいる課題研究についてアドバイスをいただいたりしました。最後の全員での校歌斉唱はとてもあたたかい雰囲気で、大変印象的な時間となりました。東京自彊会の皆様、本当にありがとうございました。

==東京大学駒場キャンパスおよび本郷キャンパス==

2日目は東京大学の2つのキャンパスに伺いました。駒場キャンパスでは「建築のデザイン」と題した川添善行先生の講義を聞きました。本郷キャンパスでは情報学環の苗村教授と大学院生による講義でした。

**2日間の振り返り**

宿泊場所に戻り、夜は2日間の振り返りを行いました。

==国立科学博物館==

最終日は朝から上野の国立科学博物館を見学しました。

見学後は各自自主研修の時間として過ごし、夕方に東京駅を出発して新幹線で新神戸に向かいました。

この3日間では関東を訪問しないと知ることができないこと、出会うことができなかった人達との多くの出会いがありました。生徒たちは自身の興味や知的財産を増やすことができた、充実した2泊3日になったと思います。探究活動でなく、さらに先の将来につながるものとなったのではないでしょうか。

たくさんの方々のご協力のおかげで3日間が充実したものとなりました。携わってくださった皆様、本当にありがとうございました。

令和7年度 STEAM探究科1年研修旅行報告

7月28日、29日の1泊2日でSTEAM探究科1年生が研修旅行に行ってきました。

自身の見聞や知識を増やすこと、宿泊を通じてマナーを身につけたり親睦を深めたりすることを目的に、兵庫県内の5つの施設・大学を巡りました。

訪れたのは、神戸芸術工科大学、シスメックス(株)、西はりま天文台(宿泊)、理化学研究所(SPring-8・SACLA)、兵庫県立大学の5施設です。

==神戸芸術工科大学==

ここでは、2つの体験講座から生徒が希望した講座を受講しました。

①驚き盤でアニメーションを創ろう!

②3Dプリンターでつくる2.5Dのオブジェ

これまでの授業での経験も活かしながら、貴重な体験ができました。

==シスメックス(株)==

施設内設備や最新機器のほかに、社員のクリエイトな発想を促す工夫もご紹介頂きました。

==西はりま天文台==

宿泊地です。夕食ののち、日本一のサイズを誇る望遠鏡「なゆた」を用いた観望会に参加しました。また、本校が所有するデジタル望遠鏡「SeeStar」で天体の撮影も行いました。普段なかなか見れないきれいな星空に、歓声の声が上がりました。

==理化学研究所 SPring-8・SACLA ==

ここでは大型放射光施設SPring-8の見学や、実際に勤務されている研究者の方から、研究のプロセスやポイントをレクチャーして頂きました。英語での講義や難しい内容もありましたが、頑張ってついていっていました。

==兵庫県立大学姫路工学キャンパス==

ここでは研究室の見学を行いました。また兵庫県立大学工学部の教授から、情報や携帯電話の成り立ちについてのお話を伺いました。将来の自分の姿を想像した人もいたのではないでしょうか。

その後、たくさんの先生方にお出迎えして頂きながら、全員無事に帰校しました。

このツアーを通して受けた刺激を財産とし、今後の生活・活動の励みにしてもらえればと思います。

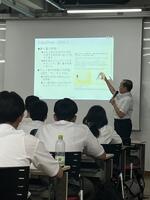

STEAM探究科高大連携(甲南大学)

令和7年6月3日(火)「探究を探究する」というテーマで、甲南大学サイエンスフロンティア学部 甲元一也先生に講義をしていただきました。

講義内容は、企業や大学で求められる能力が「指示待ちではなく自分で考える力」「リーダーシップ」「文理を超えた力」と変化してきたこと、探究活動のおもしろさ、意義や重要性、探究活動によって培われる能力などを、具体例やワークショップを交えてお話して頂きました。

特に企業が採用したいのは、主体性と実行力がある人物、課題設定・解決能力を持っている人物、そしてチームワーク・リーダーシップを発揮できる協調性がある人物だというデータも示してもらいました。

また課題設定能力・課題解決能力を分けて、この2つの力を身につけるのに、文理の枠を超えた探究活動を重ねくSTEAM探究科の学びは最適であるとも言っていただきました。

また、3つの体験ワークも盛り込んで頂きました。

ワーク①思考・自身の意思表明のトレーニングで 「Chat GPTが開発され、その活用が各方面で模索されている。このChat GPTの使い方を学校でも教えるべきか。それはなぜか」という問いに対して、個人の考え、グループの考えをまとめました。

さらに、異なる立場で考えるというステージでは「子育て中の親」「政治家」「教師」「通訳」それぞれの立場からChat GPTを教えるべきがどうかを役割になり切って考えました。

ワーク②では、検索能力を探るという活動で、必要な情報を検索して探し出しました。

ワーク③ グラフの読み取りのトレーニングとして、グラフからわかることを箇条書きにする体験をしました。

その他、他者理解や実行力の重要性にも触れて頂き、大変わかりやすく有意義な講義となりました。

生徒たちはこれから今日の学びを普段の学びに結びつけてくれるでしょう。

スタートしたばかりのSTEAM探究科2回生、これからの成長が楽しみです!

令和7年度第1回STEAM探究科説明会

令和7年5月31日(土)STEAM探究科説明会を行いました。

中学生、保護者の方、中学校の教員、総勢約170名もの方が参加してくれました。

①全体会

・STEAM探究科の概要説明

学校長の挨拶のあと、STEAM探究科担当者から、

STEAM探究科のカリキュラムや探究的な学びの例、なぜSTEAMや探究的な学びが重要になっていくのかなどを、時

代背景とともにお話しました。

・STEAM探究科1年生4名によるSTEAM探究科のカリキュラムや学校生活についての発表

4月に入学した2期生が、これまでの授業の内容や取り組み、これから楽しみなことなどをスライドを用いてわかり

やすく発表しました。

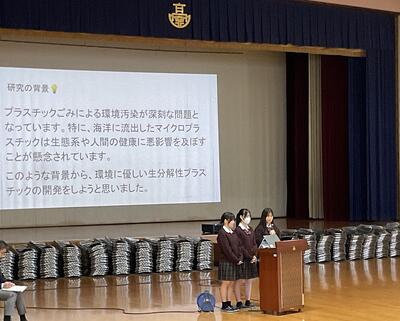

・2年生2組による課題研究のテーマ発表

1期生2年生は3月からテーマを考え始めて現在、17テーマに分かれて課題研究を始めたところです。

そのうちの2つのテーマを中学生に向けてわかりやすく発表してもらいました。

後半は、3Dプリンター、VRゴーグル、デジタル望遠鏡、ドローン、サイエンス探究の体験ブースに分かれ、それぞれ高校生が丁寧にレクチャーしました。

参加した中学生や保護者からは「先輩の発表の内容がすごく良かった」「先端機器体験が楽しかった」「雰囲気がすご

く良かったです」などの感想が口々に聞かれました。

STEAM探究科の1,2年生は発表はもちろん、受付や誘導、丁寧なレクチャーに質問対応と大活躍でした。

参加された中学生、保護者の方、教員方ありがとうございました!

次回は冬に第2回を開きますので、引き続きよろしくお願いいたします。

STEAM探究科2年次課題研究「テーマ発表会」を行いました。

令和7年5月15日STEAM探究科2年課題研究のテーマ発表会を行いました。

今回は発表内容を「テーマ・テーマ設定の背景・目的」「リサーチクエスチョンとそれに対する仮説」「検証・考察方法」の3つに絞って、全17テーマの発表がありました。

また、兵庫教育大学から濱野先生、兵庫県立大学から福本先生を指導助言としてお招きしており、それぞれの見地からアドバイスを頂きました。

また各テーマを深堀するだけでなく、生徒がきちんと数値化しにくい対象に尺度を設定としているところや積極的に質問していることにお褒めのことばを頂きました。

生徒は3月からテーマ設定を進めてきて、この発表はまだまだ通過点です。これから、テーマを見つめ直したり、本格的な検証に入ります。

生徒は頂いた内容を熱心にメモをしたり、議論したり姿が見られ、これからの成長や進捗が楽しみになるような発表会でした。

STEAM探究科対面式

令和7年4月10日(木)

STEAM探究科の対面式が行われました。

STEAM探究科の1期生(79回生)と2期生(80回生)が、初めて顔を合わせました。教頭先生、1年次副主任の久保先生からのお話の後、79回生代表のT君が歓迎の言葉を述べました。STEAM探究科に必要な3つの力(聞く力・話す力・質問する力)について語り、一緒に頑張りましょうと呼びかけていました。

その後、80回生代表のAさんが、「これから多くのことに挑戦する中で、不安な面もありますが、先輩方に色々と教えていただきながら頑張っていこうと思います」と、初々しく決意を述べました。

対面式の後は、小グループに分かれて交流会を行いました。自己紹介をしたり、先輩からのアドバイスをもらったり、これからの学校生活の不安を先輩に聞いてもらったりと、楽しく和やかな雰囲気の交流会となりました。

これから様々な場面で先輩後輩の交流があると思います。

一緒によき歴史を紡いでいきましょう。

高大連携講義(甲南大学)

令和7年3月7日(金)

1年STEAM探究科で、甲南大学フロンティアサイエンス学部 教授 西方敬人先生を講師としてお招きして特別講義を行いました。

「再生医療に対する期待とその問題点」~ 生命倫理の観点から~ という講義題で、

前半はご自身の経歴や生命倫理観について、癌を例とした延命治療の可否や患者の選択における権利やジレンマについてなどをアンケートで生徒の意見を反映しながらお話頂きました。

また後半では、再生医療の研究の最先端の技術やイモリの手足やプラネリアの再生する様子の過程、手足に不自由さを抱えた実際の患者が神経等が再生し、手足の動きを取り戻す様子などを写真や動画をもとにお話頂きました。

最後には、文理の枠を超えて常識を疑うこと、疑問をもつ姿勢などの大切さをメッセージとして伝えて頂きました。

なお、質疑応答の時間では生徒から面白い着眼点の質問がたくさんでました。

講義終了時にも、数名の生徒が西方先生を囲んで、追加の質問をするなどとても良い機会となりました。

令和6年度課題研究(探究実践)最終発表会

令和7年2月9日(金)5・6限、本校講堂にて2年「理数探究類型」の探究実践(課題研究)の最終発表会を行いました。1学期テーマ発表会、2学期中間発表会を経て、1年間研究を重ねてきました。

STEAM探究科1年生は聴衆として参加し、ローテーションをしながら10種類すべての発表を聞きました。

化学分野3グループ、生物分野3グループ、情報分野4グループに分かれて計10グループがPowerPointもしくはポスターを用いて発表を行いました。

また今回より、グループではなく一人で発表から質疑応答までの行う形で実施しました。

1年生は発表を聞きながらメモをとったり、積極的に質問をする姿も多く見られました。

発表会では九州工業大学より木村智志先生に来ていただき、各グループへのアドバイスや最後の全体講評もしていただきました。「年々レベルが上がってきています」というコメントや「アンケートの分析の方法」「先行研究の活かし方」など具体的なアドバイスも頂きました。

そのアドバイスや2年生の流れを引き継いで、1年生はこれからテーマ決定に向けてやっていきます。

高企連携授業(ハリマ化成)

令和7年1月31日(金)

1年STEAM探究科で、「ハリマ化成株式会社」から中西研介氏を講師としてお招きして特別講義を行いました。

前半はご自身の経歴やハリマ化成という企業の紹介、ハリマ化成が扱っている「松」から「ロジン」という物質を取り出す松に関する技術や、それらを用いた日用品や研究開発の中身、ハリマ化成の強みをお話いただきました。

またロジンの水と油をくっつける性質を用いた実際の生活で使われている商品やグッズをご持参いただき、生徒は興味深そうに手に取っていました。

後半はまずチャットGPTや自動運転などが誕生して、IT化が急激に進んだ社会におけるモノづくりの流れについて、その時代の中でのハリマ化成の研究のかじ取りについてなどをお話頂きました。

実演もあり、実際にロジンを混ぜてできたはんだペーストを電子基板に塗布してみるという体験をさせて頂きました。

どの業界でもやっていけば奥が深く、様々な研究方法や社会に貢献する方法があります。

最後にはこれからの未来を担う高校生にメッセージを頂いて、よい機会となりました。

令和6年第2回STEAM探究科説明会

令和6年12月14日に本年度2回目のSTEAM探究科説明会を開催しました。

中学生3年生、保護者、教員合わせて100名近く方が参加してくださいました。

①学校長挨拶

⓶ST理探・広報部長によるSTEAM探究科のカリキュラムについてや入試概要説明

③STEAM探究科生徒による学校生活や学習内容などの発表

④先端機器体験

中学生がドローン、3Dプリンター、VRゴーグル、デジタル望遠鏡の中から希望する一つを選んで、約1時間、先端機器に触れる体験をしました。操作方法の指導はSTEAM探究科の生徒たちです。

また、体験の合間には高校生が積極的に中学生や保護者の方からの質問に答える姿が見られました。

ドローン体験

3Dプリンター体験

VRゴーグル体験

デジタル望遠鏡体験

ご参加ありがとうございました。

来春明石高校でお会いできるのを楽しみにしております!!

高大連携授業(京都大学学びコーディネーター事業)

令和6年12月11日は期末考査最終日、考査後に1年生STEAM探究科は2年生理数探究類型クラスと合同で、京都大学高大連携学びコーディネーター事業による出前授業を受講しました。

大学院生博士課程の学生に来校頂き、下の2種類の講座を設定、生徒は希望する講座を選択する形で実施しました。

①「体内時計の正体に迫る?!時間生物学入門!」

②「「思っていたよりも美人」な顔は覚えやすい?!顔の魅力の予測誤差が記憶に与える影響の脳内メカニズム」

①「体内時計の正体に迫る?!時間生物学入門!」

体内時計の仕組みや特徴を様々な実験を通して得られる考察をもとにわかりやすく教えて頂きました。

②「「思っていたよりも美人」な顔は覚えやすい?!顔の魅力の予測誤差が記憶に与える影響の脳内メカニズム」

人が人の顔を認知していくどこに注目するのか脳のメカニズムや仕組み、特徴をわかりやすく教えて頂きました。

講義が興味深く、生徒も興味津々で聞いていたのはもちろん、質疑応答が30分を超えたり、講師の先生を唸らせる鋭い質問が飛んだりしたのも印象的でした。

高企連携授業(千代田テクノル)

令和6年11月29日1年STEAM探究科生徒を対象に、放射線を用いて他分野で商品開発や研究を行っている

株式会社千代田テクノルから会長をお努めの細田様、営業統括本部の平田様をお招きして特別講義をして頂きました。

また明石高校の同窓会の寺田さまも同席してくださいました。

(細田様、寺田様は明石高校の卒業生で生徒たちの大先輩になります。)

「放射線が日常生活の中で身近な存在であると体感する」という講義目標に向けて放射線の基礎知識や種類をお話頂いたり、

途中にはグループに分かれて身近にある試料からの放射線量を計測機「ベータちゃん」を用いて測定するという実習も行いました。

終盤にはクイズも交えて楽しみながら「放射線の活用例」を学びました。

放射線に関することを学ぶにとどまらず、講義を通じて明石高校の先輩とのご縁のありがたさ、好きなことに取り組むことの楽しさ、女性の社会での活躍など様々なことを体感する講義となりました。

生徒からは「放射線を身近に感じることができた。また将来は放射線を扱う仕事に就きたいと考えているため、大変参考になった」と謝辞・感想が述べられました。

高企連携講義(モリサワフォント)

令和6年11月1日(金)

STEAM探究科の1年生を対象に連携企業であるモリサワフォント(株式会社モリサワ)から岡繁樹氏、木村卓氏の2人を講師としてお招きして、特別授業を実施していただきました。(なんと木村氏は明高美術科のOBです)

6限は文字が辿ってきた変遷の経緯やフォントとは何なのか、フォントが出来上がるまでの工程などを内容をわかりやすく講義頂きました。

その上で、7限は実際に文字(明朝体)を書き、フォントを作るという実習を行いました。

7限からは美術科の希望者も合流して、大勢でわいわいとした充実した講義となりました。

令和6年度探究実践(課題研究)中間発表

9月27日(金)2年生理数探究類型の課題研究中間発表発表会を行いました。

九州工業大学から木村先生をお招きしており、それぞれの発表に対して指導助言を頂き、1年生STEAM探究科の生徒も見学・聴講し、質疑応答に参加しました。

2年生の発表は全10本にのぼり、それぞれの研究の進捗や今後の予定を発表する中で、探究活動の基本である「研究で何を明らかにしたいのか」「何を根拠にそう言えるのか」「データやその収集方法は適切なのか」等々を押さえていく様子が見て取れました。

また質疑応答では1年生STEAM探究科からも多くの質問がでるなど、活発な意見交換が行われました。

STEAM1年研修旅行報告

8月1日、2日の1泊2日でSTEAM探究科1年生が研修旅行に行ってきました。

このツアーは、兵庫県内の企業、大学、研究施設を巡り新しい知識を得たり、宿泊を通じて親睦を深めたりするのが目的です。

訪れたのは、神戸芸術工科大学、シスメックス(株)、西はりま天文台(宿泊)、理化学研究所(SPring-8)、兵庫県立大学の5施設です。

==神戸芸術工科大学==

ここでは3つの体験講座から生徒が希望した講座を受講しました。

①身近な環境に関する数値を測定しよう。

②3Dプリンターでイラストの立体化

③常識に囚われないデザインをしよう

全員で集合写真。

==シスメックス(株)==

施設、最新の機器見学。社員に対する配慮やクリエイトな発想を促す工夫も紹介頂きました。

==西はりま天文台==

宿泊地。また日本一のサイズを誇る望遠鏡「なゆた」での天体観測、本校が所有しているデジタル望遠鏡「SeeStar」での天体撮影も行いました。

また夕食後は勉強したり、早朝には運動をしたりと自由に過ごしました。

==理化学研究所 SPring-8 ==

ここでは大型放射光施設SPring-8の見学や実際に勤務されている研究者から研究のプロセスやポイントをレクチャーして頂きました。(英語での講義のため、なんとかついていこうと必死でした(笑))

==兵庫県立大学姫路環境人間キャンパス==

最後の訪問先。

ここでは兵庫県立大学工学部の教授からSTEAM探究の意義や出石にある「辰鼓楼」と明石にまつわる話を伺いました。

無事に全員帰校。

たくさんの先生方にお出迎えして頂きました

このツアーがSTEAM探究の生徒の知的好奇心への刺激や財産になればと思います

高企連携授業を行いました!

STEAM探究科1回生を対象に、高企連携授業を行いました!

日東コンピューターサービス株式会社 代表取締役の 石田 一成 様、管理部経営管理課の 中森 祐治 様にお越しいただき、「現在のITの仕事とDX」というテーマで講義をしていただきました。

講義の冒頭で「コンピューターは私たちの生活に切っても切れないもの」と述べられ、

情報社会におけるITやAI、デジタルトランスフォーメーションについて力説していただきました。グループワークでは頼まれたレシピ通りに作る工程を通して、プログラムを組み立てるプログラマー体験をしました。

固定概念ではなく、必要な情報を選ぶ大切さや周りの人と協力してプログラムを作っていく事の必要性を教えていただきました。

生徒たちもとても興味をもち、たくさんの生徒の質問に対応していただき大変有意義な講義となりました。