| メニュー(スマホで閲覧時) | English |

理数探究類型の課題研究として、市民と共同して明石公園の植物図鑑をつくるプロジェクトが進んでいます。

特設ページを、ぜひご覧ください。

理探ニュース

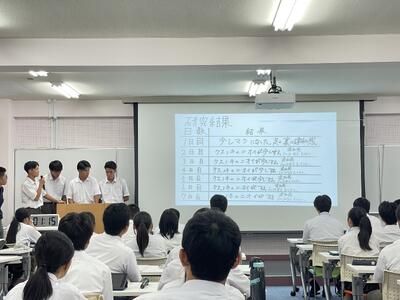

令和6年度課題研究(探究実践)最終発表会

令和7年2月9日(金)5・6限、本校講堂にて2年「理数探究類型」の探究実践(課題研究)の最終発表会を行いました。

1学期テーマ発表会、2学期中間発表会を経て、1年間研究を重ねてきました。

化学分野3グループ、生物分野3グループ、情報分野4グループに分かれて計10グループがPowerPointもしくはポスターを用いて発表を行いました。

また今回より、グループではなく一人で発表から質疑応答までの行う形で実施しました。

九州工業大学より木村智志先生に来ていただき、各グループへのアドバイスや最後の全体講評もしていただきました。「年々レベルが上がってきています」というコメントや「アンケートの分析の方法」「先行研究の活かし方」など具体的なアドバイスも頂きました。

令和6年度サイエンスフェア参加

令和7年1月26日、ポートアイランドにある神戸大学総合研究拠点、理化学研究所、甲南大学などで開催された高校生、大学生、企業が参加する発表イベントに参加してきました。

理数探究類型(2年8組)4グループ、ポスター発表

サイエンス部がポスター発表、口頭発表

をそれぞれ行いました。

人前で発表することにより、自分の課題研究を振り返ったり、たくさんの指摘や質問を頂くことによりブラシュアップするよい機会になりました。

2月7日(金)には校内の最終発表が開かれます。

さらに仕上げを頑張っていきます。

令和6年度探究実践(課題研究)中間発表会

令和6年9月27日(金)5、6限、2年生理数探究類型の探究実践中間発表会を行いました。

生徒たちは年度当初より、情報、生物、化学の3分野10班に分かれて班ごとに定めたテーマについての課題研究を進めてきており、現時点での進捗状況を工夫を凝らしてわかりやすくパワーポイントにまとめて発表することができました。

結果として、各班が実験や考察が進むに伴って、中身が充実してきている様子がよく伝わる発表会となりました。

九州工業大学の木村智史准教授をお招きし、「アンケートの作り方をしっかりし、それをどう解析するのかがポイント」「正しい用語の使い方に留意すること」「先行研究をしっかり調べて、しなくてもいい失敗は避ける」など貴重な指導助言をいただきました。

参加していた1年生STEAM探究科の生徒からも、活発に質問が出され、各班の課題研究を深めることにつながりました。

これからが課題研究の正念場ですが、今日のアドバイスを生かして実りある課題研究にできると思います!

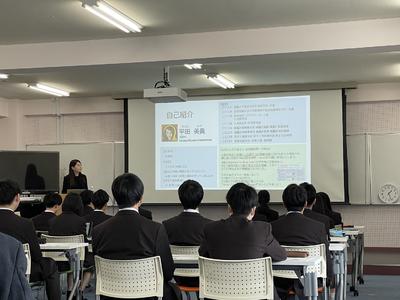

高大連携授業(甲南大学 西方教授)を行いました!

3月15日(金)、理数探究類型の1年生を対象に、今年度最後の高大連携授業を実施しました。

講師を務めて頂いた甲南大学フロンティアサイエンス学部の西方敬人教授から、「幹細胞と再生医療~その現状と今後の展望~」について講義していただきました。

今まで嘘だと言われていたことが証明され、医療に活用されていることなど、高校の授業ではなかなか学習しない内容などについても教えていただきました。

講義の途中にも生徒から考えを聞いたり、動画を見せていただいたりして分かりやすくお話していただきました。

最後に生徒から質問にもお答えいただき、学ぶことの多い授業となりました

高企連携授業(ハリマ化成株式会社)

2月16日(金)6限、理数探究類型1年生を対象に高企連携授業を行いました。

講師を務めて頂いたハリマ化成株式会社の中西研介氏から、「企業における研究および商品開発」について講義していただきました。

研究開発は思うように進まないことが多いが、問題に直面した時に何を考え、どのように対処していくのか、新しいことにチャレンジしていくことの楽しさや、社会に役立つモノづくりができたときの面白さが魅力だと語っておられました。

また、はんだペーストをどのように使うのか実演して見せていただき、代表生徒も実際に体験しました。

電子部品や、両手で収まらないほどの大きなロジンの実物を見せていただき、生徒たちも興味深々な様子で、有意義な授業となりました。

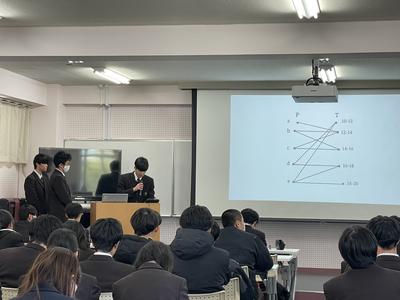

課題研究発表会を実施しました♪

2月9日(金)6校時に、課題研究校内発表会を開催しました。

課題研究は、理数探究類型2年生が1年間、週1時間の「探究実践」の授業で取り組んできたものです。身近な疑問や課題について専門教科で学習した知識や技術を活かしながら研究を深め、探究ルームにて発表会を行いました。

各班、持ち時間6分で、スライドを用いて熱心に研究発表をプレゼンテーションしました。

発表後は、熱い質疑応答が行われました。

どのグループの研究もレベルが高く、工夫を凝らした発表でした。

来年課題研究を履修することになる1年生も聴講しました。

また、連携企業の千代田テクノル 細田会長・平田さん、モリサワ 岡さん、本校OBの寺田さんにもお越しいただきました。

≪発表の様子≫

1 (情報) もう廊下を走らない⁉教室で簡単食堂予約サイト

2 (化学) 自作石鹸による汚れの落ち方の研究

3 (化学) 人工鉱物

4 (化学) 牛乳プラスチックの製作の検討

5 (情報) 登校管理システムの作成

6 (数学) グラフ理論の日常への転換

7 (生物) 明石公園のどんぐりの研究

8(物理) 世界一の紙飛行機を目指して

≪全体の様子≫

千代田テクノル 平田さん、モリサワ 岡さんには、課題研究発表後、研究の難しさや今回の研究を次にどう活かしていくのかなど、温かいお言葉をいただきました。

最後に、九州工業大学の 木村 智志 先生から指導助言を頂きました。

研究の内容だけにとどまらず、データの見方や、論文を書く際の心構えまで、生徒たちのこれからに必要な内容を助言していただきました。

高企連携授業(株式会社 千代田テクノル)

令和6年1月19日(金)5.6限目に、1年理数探究類型37名を対象に高企連携授業を行いました。

講師として株式会社千代田テクノルの平田美貴さん、会長であり明石高校OBの細田敏和さんにお越し頂き、「 放射線の基礎と利用 」について講義していただきました。放射線は私たちの生活に非常に身近なものであり、日常的に使っている様々なものに放射線が使われていること。放射線の特性について正しい知識を得てメリットとデメリットを理解し、多角的な視点でとらえることが重要だ、など科学技術に対して自分の考えを持ってもいいんだということをお話ししていただきました。今回の連携授業で生徒たちは、普段の教科学習では触れることがない専門的な話を聞くことができました。

最後に、生徒から自発的に質問が飛び交い、食べ物に含まれる放射線についての質問や、まだ実用化されていない核融合発電についての質問にもお答えいただき、学ぶことの多い授業となりました。

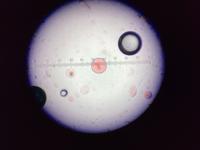

冬季実験講座

12月22日(金)、2学期の終業式後、理数探究類型の2年生が「人工細胞を作るには~細胞サイズのベシクルを作ろう」のテーマで生物の実験講座を行いました。

平常の授業では学べない、最新の研究内容の実験をたくさんの実験器具を使用し、楽しみながら積極的に取り組んでいました。

リサーチフェスタ2023に参加しました!!

12月17日(日)、課題研究に取り組む理数探究類型の生徒がリサーチフェスタ2023に参加しました。

リサーチフェスタは甲南大学が主催し、文系・理系を問わず、高校生と大学生、大学院生が自分たちの「研究」「調査」「活動」について発表・議論をするオンラインイベントです。

午前は10分間の発表・質疑応答を2回、午後は10分間の発表・質疑応答を3回行い、審査員や参加者による審査を受けました。自分の発表以外の時間は、面白そうな発表を視聴したり、割り当てられた審査を熱心に行いました。

日頃の取り組みを発信できる場所として、少しでも良い発表にしようと真剣に取り組んでいる姿が印象的でした。他の発表に質問をしたり、自分の発表に対する質問に一生懸命答えたりして、充実した時間を過ごしました。

京都大学学びコーディネーターによる出前授業の実施!!

12月7日(木)の期末考査最終日の考査後、理数探究類型1,2年生を対象に京都大学学びコーディネーターによる出前授業を行いました。

この事業は京都大学が高大接続、高大連携活動の一環として全国的に展開している事業で、大学院生などの若い研究者に講義をしていただけるということで、本校では毎年利用させていただいています。

1年生は「爆発する宇宙」というテーマで理学研究科 博士後期課程大学院生に、2年生は「体内時計の正体に迫る!? 時間生物学入門!」というテーマで理学研究科 博士後期課程大学院生に講義をしていただきました。

普段の授業では扱わない宇宙の話であったり、体内時計の仕組みであったり、ワークなども取り入れながら自分たちの知らない様々な研究が行われていることに触れる良い機会となりました。

生徒たちもとても興味をもち、全体の講義が終わってからも生徒の質問に対応していただき大変有意義な講義となりました。

教育内容/理数探究類型

「理数探究類型」は、「生命科学探究類型」の成果を基盤に高大連携講座、大学施設見学、特別講座等を通して数学・理科に対する興味・関心を高め、生命倫理を含む科学的倫理観の醸成を図るとともに、理科全般に関する実験・観察を通して探究心を育成し、将来理数系分野のリーダーとして社会貢献できる人材を育成します。

- 1 理科実験・実習、数学演習による探究活動

- 2 高大連携事業による講義や見学会

- 3 学校設定科目による大学入試に対応する基礎学力の充実と応用力の伸長