最新情報

森と食科 カップケーキを作ろう!

5月14日(金)、森と食科の1年生が「フードデザイン」の授業でカップケーキを作りました。

このカップケーキのレシピは、山崎高校の生活創造科の先輩たちが代々作ってきた伝統のレシピです。「ダマにならないようにかき混ぜる」「卵は少しずつ加える」など、細かい指示をききながら一生懸命に実習に取り組んでいました。

焼き上がると、調理室全体にカップケーキの甘い香りが広がり、生徒たちは歓声をあげていました。

防災ホームルームを行いました

5月12日(水)、全校で防災ホームルームを行いました。

この日は防災避難訓練を行う予定でしたが、悪天候のため、教室でリモート形式による防災学習となりました。

山崎断層が身近な山崎高校では、防災教育に積極的に取り組んでいます。今回の防災ホームルームでは、地震が起こったときにどのように行動するか考え、実際に机の下へもぐったり、各教室からの避難経路を確認したりしました。また、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況での避難で気をつけなければならないことも学びました。

教室での防災ホームルーム 実際に机の下に隠れました

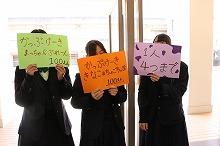

コロナ禍での避難について、フリップを使いながら説明しました。

教頭先生は、1984年5月30日に起こった山崎断層地震の経験を話されました。当時高校生だった教頭先生は、地震後も余震が長く続いたことを覚えているそうです。もしも、地震などの災害が起こった時、高校生にできることはたくさんあります。生徒たちに、地域の人たちの助けとなる行動を積極的にしてほしいと伝えました。

教頭先生のお話

森と食科 総合実習

森と食科1年生の総合実習の授業でトマトの摘芽をしました。ハウス内で毎日大きく育つトマトにおどろきながら楽しく実習しています。また、農業と環境の授業で育てるミニトマトやナスの苗のポット上げも始めて体験しました。これからがとても楽しみです。

農業クラブ説明会、総会を行いました。

農業クラブ説明会、総会を行いました。

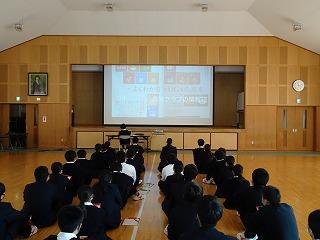

5月13日(木)3、4限 農業クラブ説明会・総会を行いまいした

農業クラブとは、日本農業クラブ連盟(FFJ)と呼ばれ全国の農業高校生で構成され約9万人のクラブ員で構成されています。各農業高校の農業クラブは、単位クラブと呼ばれ、地域の特性を生かした活動行っています。

1年生は森と食科になり初めての農業クラブ…

先輩が作成したパワーポイントやフォトムービーで説明を受けました!

総会の様子

家庭クラブ総会を行いました。

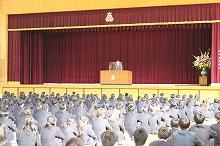

5月7日(金)、学校家庭クラブ総会を行いました。

学校家庭クラブとは、家庭科を学ぶ生徒が学習した知識や技術を家庭生活や社会生活の改善向上に役立て、より良い生活を求めていく意識と実践力を養い、勤労を愛し、人に喜びを与え、社会に奉仕する態度を培うことを目的とした団体です。

本校では、今年度から1年生全員、2・3年生の生活創造科の生徒が家庭クラブ員として活動しています。家庭クラブは例年、山高街の駅の企画・運営や高齢者の方への敬老の日のプレゼント製作など、多くのイベントで活躍しています。

家庭クラブ総会では、役員の紹介や会長の挨拶に続き、昨年度の会計報告や今年度の行事計画について審議がありました。今年度も、様々な場面での活躍を期待しています!

家庭クラブ総会の様子

森と食科の授業をのぞいてみよう!

今年度より開設された、森と食科の1期生。授業が始まり、いろいろな実習に挑戦しています。

4月16日(金)、「農業と環境」の授業で、初めて実習服を着て畑での実習に挑戦しました。畑で野菜を栽培するための畝たての練習をしました。

今年度より、実習服のデザインも一新しました。教員の説明をしっかりと聞いて、頑張っていました。

5月7日(金)には、初めての調理実習です。食物調理検定4級の課題であるキュウリ切りに挑戦しました。

はじめに調理エプロンの着方や衛生管理についてしっかりとチェックしたあと、調理実習に挑みました。ぎこちなくキュウリを刻む生徒もいる一方、家で毎日のように練習してきたという生徒も。調理室には包丁の音が軽快に響いていました。

生活創造科 食品衛生講習会を行いました。

4月26日(月)、生活創造科2年生を対象に、食品衛生講習会を行いました。

生活創造科では、「山高街の駅」などの取組で食品を扱うため、毎年保健所の講師の先生を招き食品衛生について講習会を行っています。今回も、龍野健康福祉事務所の食品薬務衛生課から2名の講師の方にお越しいただき、異物混入や食中毒をどのように防ぐかなど、食品の衛生管理について教えていただきました。講習で学んだ正しい手洗いの方法で実際に手を洗い、手に菌がどのくらい残っているか検査をするなど、生徒たちは実践的に学ぶことができました。

きれいになったかな? ブルーライトで手の汚れをチェック

部紹介を行いました

4月9日(金)、新入生対象の部活動紹介を行いました。

山崎高校には、25もの部・同好会があります。それぞれの部の2・3年生が、実演も含め趣向を凝らした部紹介で新入生を勧誘しました。

美術部(左)

実際に制作した作品を見せました

音楽同好会(右)

「ノーダウト」をギターで弾き語り 手拍子が起こり会場は大盛り上がり!

バドミントン部(左)

鋭いショット練習を実演しました

柔道部(右)

ステージ上にマットを敷き、迫力ある投げ技の実演でした

男子バスケットボール部

緊張でシュートがむずかしい!でも最後にはしっかりと決め、拍手が起こりました

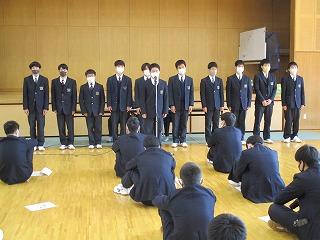

対面式を行いました

4月9日(金)、対面式を行いました。

対面式は、新入生が2・3年生の先輩と初めて対面する式典です。今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3年生は教室でリモート中継を見る形となりましたが、3学年が顔を合わせることができました。

新入生からは、出身中学校ごとの代表者が、出身中学校の紹介と、これからの高校生活への意気込みを発表しました。新入生の発表が終わるたび、2・3年生からは大きな拍手が起こりました。生徒会長は、新入生への歓迎の気持ちを伝え、新入生代表と生徒会長の握手で式は幕を閉じました。これから山高の一員として、皆で学校を盛り上げていってほしいです!

体育館で新入生と2年生が対面 生徒会長挨拶

3年生は教室で新入生と対面

令和3年度 第76回入学式を行いました。

4月8日(木)の午後、第76回入学式を挙行しました。森と食科40名、普通科153名の計193名の新入生が、晴れて山崎高校に入学しました。凛とした雰囲気の中、新入生一人一人の呼名・入学許可に続き、新入生代表が堂々と宣誓しました。また、校長式辞では、高校生となった新入生に、主体的に行動し充実した学校生活を送ってほしいと期待をこめて話されました。

生徒会による校歌・生徒会歌の紹介もありました。

第76回生の皆さん、ご入学おめでとうございます!

令和3年度着任式、始業式を行いました

4月8日(木)、着任式、始業式で新しい1年の幕が開きました。新2・3学年の生徒たちが晴れやかな表情で登校しているのを見て、ちょうど1年前の4月は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、ほとんど登校できない日々が続いたことが思い出されました。こうして新年度を迎え、学校生活を送ることができる日常は、かけがえのないものであると、改めて感じた始業式でした。

武田校長先生は、「今日は昨日より良く、明日は今日より良くしよう」と生徒たちに話されました。まだまだ新型コロナウイルス感染拡大の影響はありますが、十分に感染予防対策をとりながら、この1年がより良い1年となるよう、元気に頑張りましょう!

着任式 始業式

10名の先生方が着任されました

表彰伝達式も行いました。

男子バレーボール部、剣道部、男子ソフトテニス部が表彰を受けました。

救急対応シュミレーション研修を行いました

4月7日(水)、西はりま消防組合宍粟消防署の職員を講師に迎え、教員対象の救急対応シュミレーション研修を行いました。実際の場面を想定した実践的な研修を行いました。参加者全員が熱心に取り組んでいたのが印象的で、それぞれの救急対応と搬送の知識・技術の向上が伺えます。

この訓練が生徒の安心・安全な学校生活につながることを願っています。

山高の桜が満開です。

4月になり、山崎高校は新年度を迎えました。「山高ブログ」では、山崎高校の日々の様子を随時お伝えします!今年度もよろしくお願いいたします。

山崎高校では、校内の桜が満開の時期を迎えています。山崎高校の公式キャラクターの「さきちゃん」は、春になると見事に咲く山崎高校の桜をイメージして誕生しました。桜の風景は、春の山高の風物詩です。

↑山崎高校公式キャラクター さきちゃん

2学年 合格者座談会

3月18日(木)、2学年5・6組と希望者対象に、この3月に卒業した第73回生の合格者座談会を実施しました。座談会では、卒業生が質問に答えながら、大学合格までの経験を話してくれました。多くの生徒は、先輩たちの勉強時間の多さに驚き、焦りも感じたようです。また、勉強方法を聞き、大変参考になったようでした。

2学年 性教育講演会

3月17日(水)、2年生を対象に性教育講演会を実施しました。講師に助産師の齊藤眞智子先生をお迎えし、「大切な心と命~高校生の生と性~」をテーマに講演していただきました。性の多様性、デートDV、性感染症、望まない妊娠などをはじめ、避妊具の使用方法の実践などもありました。講師の先生からの質問でマイクを向けられた生徒は回答に困る場面もみられましたが、生徒たちにとって大切な学びとなりました。最後に生徒代表が「大人でもない、子どもでもない私たちにとって大切なことを学ぶ講話でした」と謝辞を述べました。

この講演会が生徒一人一人にとって性に関する正しい知識を深める貴重な機会になり、将来に生かされることを願います。

生活創造科 防災避難ガイド配付

3月17日(水)、生活創造科2年生が加生地区の要援護者宅を訪問し、防災学習で作成した防災避難ガイド、各家庭用の避難マップ、避難袋のヒント、メッセージカードの4点をお渡ししました。訪問先の高齢者の方は快く話をきいてくださり、感謝の言葉をいただきました。生徒たちも高齢者のお役に立てることを喜んでいました。

また、この防災学習について神戸新聞社から取材を受けました。3月31日付の神戸新聞に掲載されていますので、ぜひご覧ください。

左から 防災避難ガイド、 高齢者の方のお宅を訪問

避難袋のヒント

メッセージカード

各家庭用の避難マップ

神戸新聞社の取材を受けました

2年生 公務員講座

3月17日(水)、2学年対象に公務員講座を実施しました。大原簿記専門学校の講師の先生に来ていただき、数的処理など公務員試験で解く問題を演習しました。今回で公務員講座は3回目になり、公務員志望の生徒が受講し、熱心に取り組んでいます。

1年生 進路ガイダンス

3月16日(火)、1学年対象に進路ガイダンスを実施しました。1年生にとっては、初めての進路ガイダンスで、生徒たちは興味のある分野の講座を選んで受講しました。大学、短大、専門学校の講座では、それぞれの学校について説明がありました。また、就職、公務員の講座では、採用試験について詳しく聞くことができました。

どの講座も生徒は真剣な表情で聞いていました。新年度から2学年に進級し、自身の進路についてより具体的に考えていく生徒たちにとって、大切な機会となりました。

3学期終業式を行いました(3月23日)

3月23日(火)、3学期終業式を行いました。今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、リモート形式での式典が多くなった一年でした。しかし今回は、感染防止対策を行ったうえで、久しぶりに体育館で終業式を行うことができました。

校長先生の式辞では、新型コロナウイルス感染拡大の影響が大きかったこの1年を振り返り、多様な価値観を知り、考えることの大切さを改めて話されました。

終業式の後には、表彰伝達式も行い、剣道部と写真部、家庭クラブが表彰を受けました。

また、生徒会役員認証式を行い、新年度の生徒会役員が認証されました。新生徒会を代表して、生徒会長が挨拶を行い、生徒会として頑張っていく決意を述べ、全校生徒に協力を呼びかけました。

終業式に先立ち、この3月で退職される原田尚昭元校長があいさつをされました。原田先生は病気のため療養されていましたが、このたび定年退職となられました。原田先生は山崎高校のOBでもあり、ご自身の高校時代の思い出や、校長として母校に赴任した時の熱い思いも語られました。

教育類型 研究レポート発表会

3月16日(火)、今年卒業した73回生の教育類型の卒業生2名が、1・2年生の教育類型の生徒を対象に教育類型研究レポートを発表しました。教育類型で学んだ3年間を振り返り、パワーポイントにまとめ、発表しました。発表の後には質疑応答もあり、1・2年生は先輩の話をメモをとりながら真剣に聞いていました。先輩方から刺激を受け、今後の学校生活もがんばってほしいです。

1学年 高校生ふるさと貢献活性化事業

3月15日(月)、1学年全員で、山崎高校周辺の通学路の清掃活動を行いました。晴天に恵まれ、生徒たちは汗をかきながら一生懸命ゴミを拾い、清掃区域をきれいにすることができました。

高校生花とみどりのガーデン製作

高校生花とみどりのガーデン製作

3月15日(月)に淡路夢舞台で森林環境科学科2年生農業クラブ執行部役員6名がガーデン作品の製作を行いました。このイベントは3月20日~5月30日まで開催される淡路花博20周年記念イベントの1つである「第9回高校生花とみどりのガーデン」として、県下の農水産高校が展示を行います。

本学科は、今回の作品テーマを「Old Is New~趣(おもむき)と彩り(いろどり)~」に設定し、学科の特徴である木材を活用した作品に仕上げました。モノトーン・ブラウンといった落ち着いた色合いをベースに、鮮やかな差し色を取り入れ、古き良きものと新しいカタチを表現しました。閑寂(かんじゃく)な中に、奥深さや美を感じていただければと思います。

スギの間伐材に焼きを入れた柱を3方に並べ、手づくりのベンチ、ケヤキの根株をアクセントにしています。白玉砂利やバークチップを敷き、オダマキ、ルピナス、カンパニュラ、オステオスペルマム、クリサンセマムノースポール、プリムラジュリアン、ムルチコーレ、リュウノヒゲ、ギョリュウバイ、ユキヤナギなどを植栽しました。

会場に足を運んでいただき、ご覧いただければ嬉しいです。

Before 製作中

完成 見に来てください!

3.11 追悼行事を行いました

3月10日(水)、3.11追悼行事を行い、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)でお亡くなりになられた方々を追悼しました。教頭先生からは、地震、そしてその後沿岸部を襲った津波により、多くの被害が出たことや、原子力発電所の事故についてお話がありました。そして、「震災で培われた「きずな・支え合う心」「やさしさ・思いやり」の大切さを共有し、震災から得た教訓を語り継ぐことにより、安全で安心な社会づくりに向け、歩もう」と生徒たちに伝えました。生徒たちは真剣に聴いている様子でした。その後、1分間の黙祷をして、犠牲となられた方々のご冥福をお祈りしました。

震災から10年がたち、復興が進んでいます。一方で、10年たった今でも、大切な人を失った哀しみを抱える方々がいること、ふるさとに戻れずに避難を続けている方々がいることを、忘れてはならないと感じます。毎日学校で友だちと笑いあい、勉強や部活動に取り組む、当たり前の日常の尊さを改めて考え、これからの学校生活も大切に過ごしてほしいと思います。また、防災学習や防災体験活動を通して、日頃から防災に関する意識を高め、災害時にどのように行動すればよいか、高校生の私たちに何ができるか、考え続けていきましょう。

生活創造科 防災避難ガイドを加生自治会に配布しました

3月8日(月)、生活創造科2年生の家庭クラブ役員4名が加生自治会を訪問し、自治会長をはじめとする自治会役員の皆様に「みんなの役に立つ防災避難ガイド」(240部)と「避難行動要支援者調査結果」をお渡ししました。

「みんなの役に立つ防災避難ガイド」は、生活創造科2年生が「みんなの避難を考える」をテーマに考え作成した防災避難ガイドです。災害時において健常者だけでなく、要配慮者(配慮を要する人)の避難についてどのようなことに気をつけるべきかまとめました。また、新型コロナウイルス感染拡大の状況の中で災害が起こった場合、どのように避難すればよいか、何を準備すればよいかなど、防災に関する情報をまとめたガイドブックになっています。

「避難行動要支援者調査結果」は、生徒たちが自治会内の高齢者宅を訪問し、聞き取り調査を行った結果をまとめたものです。避難経路と危険個所を調査し、各家庭ごとの防災マップも作成しました。

地元自治会と連携した防災活動を通して、生徒自身が地域の防災について何ができるのかを考え、地域の防災意識を一層高めることができました。

2学年 系統別進路ガイダンス

3月5日(金)、2学年対象に系統別進路ガイダンスを実施しました。大学進学(文系・理系)、看護、医療、短大、専門学校、就職、公務員の講座が設けられ、生徒たちは希望する講座を受講しました。大学進学の講座では、入試対策(数学・英語)、問題演習(数学)や進路講演会を行いました。看護、医療、短大、専門学校の講座は、それぞれの分野の学校の方が多く来校され、学校説明や進路相談を行いました。また、就職講座では実際に面接の練習をしたり、公務員講座では公務員試験に必須の数的処理の演習をしたり、実際の試験に向け実践的な内容を学びました。

どの講座でも生徒は真剣に取り組んでいました。進級を間近に、これからの進路実現に向け、生徒たちのよい刺激となりました。

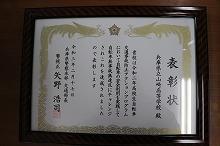

交通表彰式

3月2日(火)、兵庫県警察本部から、交通表彰を受けました。「令和2年高校生自転車交通事故防止アクションプログラム」で設定された3ヶ月の期間中、本校が自転車無事故無違反を達成したことによる表彰です。宍粟警察署の署長と交通課長が本校に来校され、表彰式をしていただきました。生徒代表として生徒会長の松本美唯さんが表彰状を受け取りました。これからも無事故無違反を継続できるよう、交通安全を心掛けていきたいです。

普通科教育類型 小学校授業実習

2月10日(水)、17日(水)、普通科教育類型2年生9名が、宍粟市立はりま一宮小学校、宍粟市立戸原小学校、宍粟市立山崎西小学校で、国語、算数、英語の3班に分かれて授業実習を行いました。国語は二字熟語を使って短文を作る授業で、漢字パズルや映像資料を用いて楽しく学習できるようにしました。算数は割合について、人気のアニメ「鬼滅の刃」を題材にした計算問題をしました。英語では、パワーポイントを使って授業を行いました。有名なアニメのヒーローを英語で説明し、形容詞について学習しました。国語、数学、英語それぞれに工夫のみられる授業実践となり、児童たちからは、わかりやすくて楽しかった、新しい知識を得ることができた、という感想をもらうことができました。

生徒たちはどのように説明したら児童が理解してくれるか、どのように授業展開すべきかなどを考え、試行錯誤を繰り返し、11月から準備を進めてきました。授業を進めることの難しさと同時に、達成感、やりがいを得る機会となったようです。

協力してくださった小学校の皆様、本当にありがとうございました!

1年生1組 演習林実習

3月2日(火)から3月5日(金)・3月8日(月)の5日間にかけて1年生1組が演習林実習を行っています。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、約1年半ぶりの演習林実習となり、1年生にとっては、初めての体験になります。また、今回は全日、日帰りで行っています。

1日目の出発式では、武田校長先生から激励のお言葉をいただきました。今回の実習内容は、原木シイタケの植菌が中心となります。コナラの原木にドリルで穴をあけ、植菌棒を使って丁寧にシイタケ菌を打ち込んでいきます。日を重ねるごとに能率も上がり、しっかりと実習に励んでいます。生徒が携わった原木は榾木として2年間、演習林で仮伏せをして、3年生になった時に収穫を迎えます。

あと残り1日となりましたが、最後まで安全に実習に取り組み、仲間との協力のもと体験を通じて成長してくれることを期待しています。

あと残り1日となりましたが、最後まで安全に実習に取り組み、仲間との協力のもと体験を通じて成長してくれることを期待しています。

出発式:校長先生のあいさつ 宿舎前にて実習の説明 植菌のようす

丁寧に確実に! 榾木は最終日に日陰に運び仮伏せします

教育類型2年生 神戸親和女子大学見学

2月9日(火)、教育類型2年生9名が神戸親和女子大学の見学をしました。

最初に、学長から挨拶があり、大学の取組の概要について説明していただきました。次に、授業体験として「小学校教員養成」「幼保教員養成」の授業や、「一般教養数学」の授業を受講しました。どの講義も楽しく、熱のこもった授業でした。生徒も皆自然と引きこまれていました。

その後に行われた本校卒業生4名との交流では、貴重な話をしてもらいました。何より学生たちが生き生きとしていて、「親和に来て良かった」と言っている姿を見て、今回参加した9名の本校生徒たちも良い影響を受けたようです。

生徒会役員立会演説会・投票

2月10日(水)、令和3年度生徒会役員立候補者による立会演説会・投票を実施しました。今回は新型コロナウイルス感染拡大防止のために、リモートで行い、生徒は教室で演説を聴きました。生徒会長から文化委員長まで、立候補者11名が演説を行いました。立候補者は、それぞれの役員の役割の中でするべきことを明確に話し、さらに良い学校にしたいという意気込みを伝えました。生徒会長立候補者の演説では、図書室で自由にタブレットを使い自習勉強ができるようにすることなど、具体的なマニュフェストも提案されました。立候補者の応援演説もあり、立候補者が生徒会役員としてリーダーシップを発揮できる人物であると推薦しました。

投票は即日開票され、全員が信任を勝ち取りました。今後の生徒会執行部での活躍に期待します。

。

第73回 卒業証書授与式を行いました

2月27日(土)、第73回卒業証書授与式を行いました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小した形ではありましたが、保護者の方や来賓の方々にもご出席いただき、無事、卒業証書授与式を終えることができました。卒業生は皆、晴れやかな表情で、3年間通った山崎高校を巣立っていきました。

73回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます!

吹奏楽部の演奏で、堂々と入場しました。

卒業証書授与 卒業生 答辞 感謝の想いが伝わりました。

最後の校歌は心の中で歌いました。 3学年の先生が見送りました。

県庁緑化展示感謝状の贈呈

2月26日(金)に校長室にて県庁緑化展示の感謝状贈呈式が行われました。

この感謝状は、8月に1ヶ月間、兵庫県庁で3年生課題研究デザイン班が緑化展示した活動への感謝状です。本来であれば2月9日に兵庫県庁にて贈呈式が行われ、兵庫県教育長から授与していただく予定でしたが、緊急事態宣言の延長によって残念ながら中止となりました。

そこで、送られてきた感謝状を武田校長先生から生徒へ授与していただきました。自分たちの作品が県庁職員の方や訪れる方々の癒しとなったことを改めて実感できました。来年度も在校生が作品製作に取り組み、展示した作品を多くの方々に見ていただけることを期待しています。

8月の展示作品 武田校長先生から感謝状を授与していただきました。

山高街の駅 校内販売

2月5日(金)、山高街の駅を実施しました。今回で5回目になり、今年度最後の校内販売になりました。

生活創造科1、2年生が、バスクチーズケーキ、ガトーショコラ、カップケーキ(プレーン、チョコチップ、抹茶、きなこ)を作りました。20分ほどで完売してしまい、特にバスクチーズケーキ、ガトーショコラは大人気でした。バスクチーズケーキは何度も試作を重ねてできあがったお菓子で、販売できるまで大変苦労したとのことで、作った生徒たちは大変喜んでいました。

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、校内販売のみになりましたが、本校生徒にとっては生活創造科の活動を間近に見ることができる良い機会となりました。校内販売に携わった生徒たちは、販売するお菓子のメニュー決めから試作、販売まで大変苦労をしたこともありましたが、お互い協力し合い、仲間と団結して成功させる喜びや達成感を感じることができました。

2学年 ジャンプアップ宍粟

2月4日(木)、2年生就職希望者が、「JUMP UP SHISO 2021」に参加しました。

JUMP UP SHISOは宍粟市人材力フル活用プラットフォーム推進会議が主催の合同企業説明会です。主に宍粟市の事業所が参加し、地元の企業を多くの人に知ってもらうために開催されています。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Web合同企業説明会となり、WebミーティングツールのZoomを用いての企業説明や就職情報を伝えるオンラインでの合同企業説明会になりました。本校生徒55名が2教室に分かれ、1人1台のタブレット端末を使って、バーチャル会場に入室し、1人3社まで気になる企業ブースを訪問しました。対面型の合同企業説明会と同じように、質問などあれば、チャットで会話することもできました。

今回はリモート形式での企業説明会でしたが、直接企業の方の話を聞くことができ、就職活動に向けて意識を高めることができました。

2学年 進路に関するLHR

2月3日(水)、2学年は進路に関するLHRを実施しました。進学、専門学校・公務員、就職の3班に分かれ、それぞれの進路に向けて学年、進路指導部から話をしました。

進学希望者には、今は受験生0学期であることを自覚し、勉強が苦手という意識を捨て、限界と思うくらい一生懸命勉強をすること、専門学校・公務員希望者には、専門学校の特性やAO入試について、また公務員受験の厳しさなどを話されました。

就職希望者には、今年度の就職実績などを紹介し、来年度の就職の動向予測をしながら、就職活動にあたってしなければならない大事なことを話され、就職活動についてのDVDを見て、就職に対する理解を深めました。

教育類型 スキー実習

1月30日(土)、教育類型1年生の9名が、ちくさ高原スキー場でスキー実習を行いました。

実習前日まで暖かい日が続きましたが、前日の夜に少し雪が降り、何とか実施することができました。当日は天候もよく、やわらかい雪質で、絶好のスキー日和でした。生徒たちは初心者と経験者で2班に分かれてスキーに挑戦しました。初心者の班は、基礎から習い最後にうまく滑ることができるようになりました。経験者の班は、難しいコースにも果敢に挑戦し、宍粟市の雄大な自然を感じながらスキーの技術の向上に努めました。

今回のスキー実習を通して、生徒たちは新しいことに挑戦し、学ぶ楽しさを知ることができました。また、将来は生徒児童を引率する立場になることも想定し、指導者の目線も持ちながらスキー実習を行うことができました。

美術部 展覧会②

1月22日(金)から美術部が昇降口に展覧会を開いています。作品を入れ替え、新しいものが展示されていますので、鑑賞を楽しんでいただければ幸いです。

美術部員も皆さんに作品をみていただき、作品についてのコメントを聞くこともできて大変喜んでおり、次の創作の励みになっているようです。

生徒会 清掃活動

1月29日(金)の放課後、生徒会執行部と1、2年生の美化委員が校内清掃活動を実施しました。 この清掃活動は生徒たちが主体的に企画したものです。 昨年から始まり、2回目の実施となった今回は、特別棟の西・東階段を1階から4階まで清掃しました。階段の手すり、壁など普段の清掃では手の届かないようなところも雑巾で拭くなど、丁寧に清掃しました。

きれいになった階段をみて、生徒たちはそれぞれに達成感を共有し、お互いを笑顔でたたえあう姿が印象的でした。おかげさまで、階段がとてもきれいになりました!

生徒会執行部、美化委員のみなさん、ありがとうございました。

生き方を考える講演会

1月27日(水)、1、2年生対象に、「生き方を考える講演会」を行いました。講師には、乾絵美さんをお迎えしました。乾絵美さんは、2008年の北京オリンピック女子ソフトボール金メダリストで、現在プロ野球オリックス・バッファローズのスカウトとして活躍されています。

講演では乾さんがソフトボール人生で培ってきた経験を踏まえて、これから生きていく上で大切なことをたくさん話していただきました。進路を決断する時は、自分の意志を貫いて進むと、辛いことに遭遇した時、自分で決めた進路ゆえに歯をくいしばって挑戦できるという言葉は、進路実現に向けこれから頑張っていく1、2年生に響いたと思います。

また、小さなことでも嫌なことに逃げずに挑戦すると、大人になってから困難なことにも頑張れる力がつくことや、人と話をする、人の話を聞く努力をする大切さなども教えていただきました。「自分の進路に向き合う」「嫌なことから逃げない」「コミュニケーション力の大切さ」、生徒たちは普段の学校生活や自分自身の人生に重ねて考えることができたようです。

また、講演会の最後には質疑応答も行いました。「座右の銘は何ですか?」との質問に、辛い時も笑顔で乗り切る「我慢笑」(がまんしよう」という言葉を教えていただきました。この言葉が印象に残った生徒も多いようです。

さらに放課後には、男子・女子ソフトボール部の指導もしていただきました。本当にありがとうございました!

乾さんは、「実力ではなく、運が良かった」と話されていましたが、並々ならぬ努力、試合に出られなくても他の選手を全力でサポートする姿勢、誰に対しても思いやりをもって接する人だからこそ、女子ソフトボール日本代表に選ばれ、オリンピックに出場するほどの選手になられたのだと思います。講演会の感想文を読むと、乾さんからのメッセージをしっかり受け止め、これからの生活に生かしていきたいと考える生徒が多くいました。

生徒にとって、人生や生き方を考えるよい機会となったと思います。ありがとうございました。

美術部 展覧会

1月22日(金)から美術部が展覧会を開きました。1月に開催を予定していた西播高校美術展が新型コロナウイルス感染拡大のため中止になり、作品を発表する機会がなくなりました。精魂こめて制作した作品をぜひ本校生徒に見ていただきたいと思い、小さい規模ですが、昇降口で展覧会を開きました。平面画だけでなく立体作品も週替わりで展示を計画していますので、鑑賞を楽しんでほしいと思います。

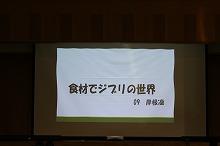

生活創造科 課題研究発表会

1月21日(木)、生活創造科課題研究発表会を実施しました。生活創造科3年生が、昨年4月から、被服、福祉、保育、食物のそれぞれの分野でテーマを決め、それぞれの課題を研究してきました。その研究成果をパワーポイントを使って発表しました。

福祉分野では、高齢者が食べやすい献立や口腔体操などを紹介し、実際、口腔体操を会場のみんなで行いました。保育分野では、子どものキャラクター弁当や、手作りのエプロンシアターの紹介や3つの園(保育園・幼稚園・こども園)の違いについてなどを発表しました。食物分野では、アレルギー食材を使わないお菓子、花粉症を和らげる料理などさまざまな調理方法のアレンジ研究や生徒の父親の食生活改善についての研究もありました。被服分野は、ファッションや世界のブランドとモデルについての発表をし、全体発表会最後に、生徒自ら製作した衣装を着て、ファッションショーを行いました。

それぞれの考えたテーマについて計画的に実験や考察を重ねて出した研究成果は大変興味深く、感心しました。またファッションショーの様々なスタイルの衣装に魅了され、会場は大変盛り上がり、達成感と感動で、涙を流す生徒もいました。

発表の様子 司会もすべて生徒が行いました。

パワーポイント 「食材でジブリの世界」を表現した生徒の作品です。「王蟲ライス」美味しそう!

ファッションショーの様子 ドレス、ワンピース、浴衣も作りました!

3年間の成果をしっかりと発表することができました!

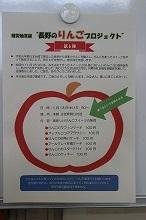

生活創造科 りんごプロジェクト

1月13日(水)、今年度最後の被災地支援「長野のりんごプロジェクト」を実施しました。昨年度から数えて6回目、今年度最後のりんごプロジェクトでした。

生活創造科の3年生が、「食文化」の授業でメニューから企画し、長野のりんごを使ったおいしいりんごのスイーツを作りました。今回もマフィンケーキ、ココアブラウニー、クッキーなど6種類のスイーツやりんごを販売し、販売前から列になるほどの大盛況でした。

売り上げは24700円になり、全額を長野の台風19号災害義援金募金に寄付しました。

このプロジェクトは、「食べるという支援もある」をテーマに行っています。山崎高校ではこれからも、様々な形で被災地支援活動を行っていきます。

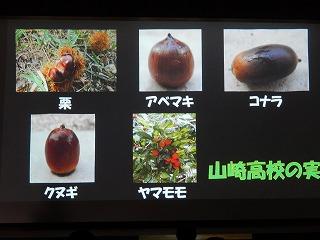

森林環境科学科 課題研究発表会

1月22日(金)に本校同窓会館にて森林環境科学科3年生の課題研究発表会を行いました。

昨年度までは、一人1テーマの研究をしていましたが、今年度からグループ研究に変更し、7班が研究を行いました。

どの班も15分の時間設定の中で、プレゼンテーションソフトを活用して堂々と発表しました。2年生

も見学し、来年度に向けて一生懸命に取り組みを聞いていました。発表順・各班のテーマは次のとおりです。

①環 境 班:腐葉土作成と活用法の研究

②押し花 班:木のおもしろさを伝える!!~押し花アートプロジェクト~

③木 工 班:木で食器作り

④デザイン班:魅(み)せる、伝える。~木材を利用したディスプレイ~

⑤里 山 班:災害に強い森づくり

⑥測 量 班:校内平面図の作成

⑦育 林 班:実の実力(みりょく)~種から始まる成長日誌~

武田校長先生のあいさつ 学年主任 東先生のあいさつ

発表の様子 スライド

質疑応答の様子 活動記録簿の展示

展示作品:押し花アート 展示作品: 測量平面図

展示作品: 木の食器

ぼうさい甲子園 withコロナ賞を受賞しました!

令和2年度1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」において、生活創造科の取組が「withコロナ賞」を受賞しました!

「withコロナ賞」は、 新型コロナウイルス感染症対策や、防災活動の中での感染症対策など、迅速性や柔軟性のある取組に贈られる賞です。5月の臨時休業中に行った「医療従事者の方々へのメッセージ」や、「コロナに負けない食事」で免疫力を高める料理のレシピを研究したことなど、新型コロナウイルス感染症が拡大する状況の中で行った取組が評価されました。

「ぼうさい甲子園」の表彰式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止になりましたが、特設サイトにて受賞各校の紹介ムービーを見ることができます。

山崎高校の取組についても紹介しています。ぜひご覧ください!

↓山崎高校の取組を紹介したページはこちらのURLからご覧いただけます。

http://bousai-koushien.net/332-2/

↓「ぼうさい甲子園」特設サイトはこちらのURLからご覧いただけます。

http://bousai-koushien.net/

3年生 大学入学共通テスト激励会を行いました。

1月16日(土)・17日(日)に行われる大学入学共通テストに向け、受験する3年生の激励会を行いました。

校長先生や3学年の学年主任、進路指導部長からの力強い激励の言葉に、生徒たちは真剣な表情で耳を傾けていました。持ち物や緊急の際の連絡先などの注意事項もあり、しっかりと確認していました。最後には、3年生を近くで見守ってきた学年の先生方が、歌やお守りでエールを送りました。

森林環境科学科の先生が手作りした五角形の木製のお守りが配られました。

学年の先生の思いのこもったエールに、生徒たちは嬉しそうでした。

受験生の皆さん、今までの自分を信じて、がんばれ!

1.17追悼行事を行いました。

1月15日(金)、阪神淡路大震災の追悼行事を行いました。

教頭先生より、阪神淡路大震災の当時の様子についてお話があり、生徒たちは真剣な表情で聞いていました。最後には犠牲になった方々に対し、黙禱をしました。

放送で追悼行事を行いました。 全員で黙禱しました。

阪神淡路大震災は、災害ボランティアや防災対策の重要性が認識されるようになったきっかけでもありました。阪神淡路大震災での経験は、私たちが生活する今に繋がる大切な教訓です。阪神淡路大震災が起こって26年が経ち、震災を経験していない年代が増えています。震災の記憶を風化させず、次の世代に繋いでいくためにも、大切な時間となりました。

令和2年度 第2回農業クラブ総会

1月13日(水)3時間目に同窓会館にて第2回学校農業クラブ総会を実施しました。

本校執行部役員が本年度の事業中間報告と会計中間報告を行いました。また、来年度の役員選挙も行いました。

次年度は日本学校農業クラブ連盟主催の全国大会が兵庫県で初の単独開催となります。本校農業クラブ役員も全国大会実行委員会として精力的に活動しています。

食文化カレンダー★2021

生活創造科3年生が、2021年の食文化カレンダーを作成しました。食文化の授業で学習してきたことの集大成として作りました。旬の食材を使った献立を一生懸命考え、調理し、まとめました。体にやさしい食事を目指し、野菜や大豆製品をたくさん摂れるように、何度も何度も考え直し出来上がった献立と料理を掲載しています。その他、地域の特産品を使って作った「宍粟っぽいピザ」9種や、長野県のりんご農家を支援する「りんごプロジェクト」で販売したスイーツ9種のレシピも載せています。毎月カレンダーをめくって、バランスの良い献立を楽しんでほしいと思います。

なお、カレンダーは販売も行っています。(価格:400円)

表紙には、力作のクリスマスケーキの写真。どれも美味しそうです、

カレンダーには月ごとに異なる献立とレシピを掲載。旬の食材に関する豆知識やクイズも盛りだくさんです。

学校農業クラブ全国大会カウントボードの設置

令和3年10月27日・28日に第72回日本学校農業クラブ全国大会 令和3年度兵庫大会が開催されます。全国9万人の農業クラブ員の中から県大会、ブロック大会を勝ち抜いた生徒や代表が神戸を中心とした県下各地で発表競技会・技術競技会、会議に臨み親睦を深めます。

大会の開催に向けて、農業を学ぶ県下11校の生徒がさまざまな競技種目や会議を分担し、現在準備を進めています。

本校森林環境科学科は、県立篠山東雲高校と協力して大会2日目に開催される大会式典の会場(神戸文化ホール、神戸市立中央体育館)で「兵庫の農業展」を担当します。

現在は、両校生徒が準備に向けて話し合いをしています。また、カウントダウンボードを協力して製作し、それぞれの学校に展示をしています。下の写真では、大会まで294日となっていますが、本日は293日前となります。大会に向けて担当校として、また選手としても出場できるように力いっぱい頑張ります。

3年生がスギ材を切り抜いてカウントダウンの数字を製作中(本校と東雲高校の分)

東雲高校デザインのイラストを農業クラブ執行部役員(2年生)が描いている様子

完 成 ♪ 森林環境科学科棟に展示

3学期始業式を行いました。

新年明けましておめでとうございます。

1月7日(木)、3学期始業式を行いました。姫路市・たつの市等に暴風雪警報が発表されていたため、登校できない生徒もおり、生徒全員が揃う状況ではありませんでしたが、リモート形式の始業式で3学期の幕があきました。

校長先生からは、アフリカで生まれ姫路市で育った漫画家星野ルネ氏の『アフリカ少年が日本で育った結果』という漫画を題材に、社会のグローバル化が進む中で、様々な「違い」を受け入れ協力して生きることの大切さについてお話がありました。また新型コロナウイルス感染症が拡大する状況の中、周りの人を大切にしてほしいという思いを話されました。

始業式の後には、表彰伝達式を行いました。

12月に行われた大会で、男子バレーボール部と吹奏楽部が表彰を受けました。

さらに進路指導部長から、昨年の3年生の進路状況や近年の入試の傾向を元に進路についてお話がありました。最後まで自分の力を出し切って進路を実現することや、困難にもあきらめずに挑戦し、努力を続けることの大切さについて話されました。

また、養護教諭からは、3学期を迎えるにあたって、改めて新型コロナウイルス感染症拡大防止のために学校生活で注意することについて話され、私たち一人一人が感染拡大防止を意識して生活することが必要であると生徒に伝えました。

いよいよ3学期の始まりです。1年間の集大成として、頑張っていきましょう!