〒654-0142 神戸市須磨区友が丘1丁目1番5 TEL(078)791‐7881 FAX(078)791‐7882 行事予定はこちら

【落札公告】県立須磨友が丘高等学校体育館空調設備設置事業 について

〒654-0142 神戸市須磨区友が丘1丁目1番5 TEL(078)791‐7881 FAX(078)791‐7882 行事予定はこちら

【落札公告】県立須磨友が丘高等学校体育館空調設備設置事業 について

10月13日(金)の「産業社会と人間」の時間に、夏休み前に実施した職場訪問の全体発表会を実施しました。今回の発表は、前の週に行った訪問先ごとの発表で、内容が最も優れていた代表者22名によるものです。どの発表者も、伝え方に留意し入念に準備して臨んでいました。1年生全員と先生方の前で発表するのはとても緊張したと思いますが、それぞれの訪問先での様子や職場訪問を通してどのようなことを学んだのかが分かりやすく発表できていました。

また、発表者の熱意が伝わったようで、聞いている生徒も良い刺激を受けたようです。司会進行等の準備も含め、それぞれの立場で緊張感ある素晴らしい全体発表会になりました。

訪問先の下調べから始まり、今回の発表までを通じて経験したことが次のステップにつながっていくことを期待しています。

本年度の鹿児島国体のウエイトリフテイング競技、女子の皇后杯獲得に本校の卒業生、28回生吉田朱音さん、38回生の坂本琴音さんが大きく貢献されました。特に吉田さんは、神戸新聞に大きく記事が掲載されその活躍が讃えられています。神戸新聞電子版へのリンクを下記に掲載します。また、吉田さんは本校のスクールガイドにもメッセージをお寄せいただいていますので、これを紹介いたします。

神戸新聞NEXTへ(吉田さんの活躍が紹介されています)

9月20日(水)に2・3年次共修科目「異文化理解」の授業で、音楽家として活動されている、ネパール人のラム氏を外部講師としてお招きしました。5時間目はネパールの歴史や文化についての講義、そして6時間目は「バンスリ」という民族楽器の演奏していただきました。

バンスリの演奏では、ネパールの民族音楽や、日本の流行歌を披露していただき、美しく、優しさ溢れる音色に、生徒はネパールの雄大な自然をイメージしながら聞き入っていました。最後は全員で演奏に合わせて手拍子をとり、教室が一体となってネパールの音楽を学ぶことができました。

10月11日(水)に2・3年次選択科目「異文化理解/比較文化」の授業で、流通科学大学を訪問し、留学生の方々と今年度2回目の交流会を行いました。

今回のテーマは、「留学生の母国語で話してみよう」です。アメリカ・カンボジア・中国・香港・韓国・台湾・バングラデシュ・ベトナム・ミャンマーの留学生に参加していただき、生徒はそれぞれの国の言語で、挨拶・自己紹介・質問をワールドカフェ形式で行いました。

難しい発音に四苦八苦しながらも、生徒は言葉が通じたときの喜びを体験することができ、AI全盛の時代に、改めて直接コミュニケーションをとることの重要性に気づくことができました。

10月12日(木)、学校設定科目「世界の国々」の授業で、兵庫県国際交流員のイーサン・シューリー様をお招きし、「多文化・異文化交流 ~アメリカ編~」を行いました。

前半は、アメリカ合衆国の歴史的な経緯から現在のトレンドに至るまで、文化的な特徴についてお話いただきました。後半は、生徒からの質問にじっくりと答えてくださり、貴重な時間を過ごすことができました。

〈生徒の感想〉

・アメリカの「個人主義」について、“植民地に住んでいる人がイギリスから独立して勝とうとしたことが始まり”ということを聞き、独立と関連させて考えたことがなかったので、違う視点を知ることができて興味深いと思いました。

・講演の中で印象に残ったのは、ソーシャルメディアについてです。アメリカでは有名人が発言・投稿した言葉などがトレンドになりやすく、それが新しい言葉を生むこともあり、日本以上に生活に影響を与え、重要性が高いということが分かりました。

9月28日(木)、学校設定科目「世界の国々」の授業に、本校の卒業生である杉山果織さんをお招きし、ご自身の体験をもとに講話をしていただきました。

杉山さんは大学在学中にホームステイをされたり、アメリカの大学へ進学されたご経験があります。また、現在はご自身で起業され、アメリカ・サンフランシスコを拠点に活動をされています。

学生から社会人に至るまでに選択されたアメリカへの留学や現地での就職、言葉や文化の違うアメリカで生活することの困難さや充実感、そして今の想いについて伝えていただきました。

〈生徒の感想〉

・洋楽が好きだったことから、アメリカで起業して暮らすまで話が広がっていき、その行動力がすごいと思いました。私も大学生になったら留学して海外で勉強しようと考えているので、全ての内容が興味深く、もしかしたら自分も海外で過ごすのかなと思ったり、視野が広がりました。

・ただ言語を習得するだけでなく、現地に行ったからこそ見つけられたやりたいことに対してまっすぐに行動する姿に、私もそういう行動ができる人になりたいと思った。何ごとにも主張したり、交渉したり、自分の意志をはっきりさせることが大事なんだと気づくことができた。日本でもこうした行動力や表現する力は必要ではないかと考えた。

1・2時間目と授業を行い、3時間目から体育祭予行演習が行われました。

あいにくの強風にあおられ、安全面も考慮して午前中はグラウンドに必要最低限の準備をし、午後からは体育館にて各種目の確認を行いました。

大玉落としはコロナ禍以来久々の実施とあり、どの学年も初めての競技となりました。デモンストレーションで実施した3年生は、楽しい歓声ををあげていました。明日の体育祭が待ち遠しいです。

9月1日(金)、始業式・全校集会の後、防災ジュニアリーダー報告会がありました。

生徒会の中の防災ジュニアリーダーは、他校の仲間と一緒に夏休みに東北を訪問し、東日本大震災にて被災した学校や地域を訪問しました。

その報告を今回行いました。

報告には被災した小学校の話、震災に備えるために、防災を学ぶことの大切さが盛り込まれていました。

発表する生徒が事前に作成した報告会の資料が、朝配られていたこともあり、生徒たちは真剣に報告を聞いていました。

台風7号の影響を受け、17日のみ開催となったオープンハイスクールが実施されました。時折雨が降る中、ご予約いただいたたくさんの中学生と保護者の皆様に参加いただきました。ありがとうございました。

全大会・体験授業・部活動見学と生徒も多数参加し、充実した行事になりました。

7月31日(月) 3年次選択科目「子ども文化」選択者のうち希望者3名が、妙法寺コトノハこども食堂主催の「夏休み自由研究ワークショップ」において、絵本の読み聞かせや、風鈴づくりのお手伝いをしました。神戸女子大の食育講座の学生の方がつくられた絵本や野菜のおもちゃをお借りして、クイズや絵本の読み聞かせを行いました。元気いっぱいの小学生に圧倒されましたが、ジャガイモをはじめとして野菜の特徴などを子どもたちに伝えました。竹を用いた風鈴づくりのワークショップでは、シーグラスや貝殻をグルーガンでつける作業を手伝いました。将来、保育士や小学校教諭を目指している生徒にとって貴重な体験でした。

6月26日(月)の「産業社会と人間」の授業では、21もの大学・専門学校から講師の先生方にお越しいただき、各先生方の学問分野に分かれて専門的な学問についての話を聞きました。

希望した2つの分野について、どんな学問なのか、どんな将来につながるのか、高校時代にしておくことは何かなど説明をしていただきました。

興味を持っていて「なんとなく知っている」状態から「具体的に詳しく知る」状態になった生徒や、予想外の関連性や深まりがあることを知った生徒など、新たな視野を得る機会となりました。

・私が知っているものよりもはるかに多くの学部が驚きました。

・「本当に看護師になりたいですか?」という質問をされたときに、やっぱり人の命をあずかる仕事であるからこそ、真剣に考えようと思いました。

・視能訓練士という言葉は初めて聞いたけど、今回の講演を聞いて、眼科で眼圧をしたりしてる人だと知り、とても身近に感じた。

・1つの資格を取るだけで、様々な仕事に就くことができると知り、仕事の幅が増えて良いなと思いました。

生徒会任命式・表彰伝達式・壮行会を実施しました。

第40期生徒会執行部が、防災講習会・避難訓練をもって任務完了となりました。40期執行部代表、生徒会長は「時に試練を与えていただき、非常に大きく成長できた」と生徒会活動を振り返りました。

ここから41期執行部にバトンタッチしました。

表彰伝達式では、ウエイトリフティング部・水泳部・バレーボール部などが日ごろの練習の成果を表彰されました。

壮行会では、ウエイトリフティング部が代表のあいさつを行いました。全国ワープロ競技会出場やまんが甲子園全国大会出場など、生徒たちは多岐にわたりさまざまな分野で活躍をしています。

防災講習会・防災避難訓練を実施しました。

今年は、防災ジュニアリーダー(生徒会)が中心となり計画を立ててくれました。防災ジュニアリーダーが講習会の内容や進行を考えて作り、避難訓練計画の作成にも参加しました。

彼らが2人一組となって各クラスに入り、クイズ形式が主体のの防災講習会を行いました。生徒たちは班対抗でクイズ講習会を楽しみ、親しみながら防災について学んでいました。

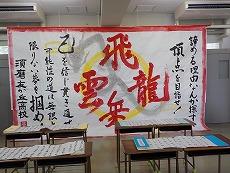

6月9日(金)校内祭・6月10日(土)一般祭と2日間にわたって、令和5年度 友高祭が行われました。

感染症対策を十分に講じて、コロナ禍以来、数年ぶりにコロナ前の形で友高祭が行われました。学校の中で生徒誰一人、元の形が分からない中で手探りの中行われた友高祭。笑顔があふれる生き生き楽しい文化祭となりました。

今年のテーマは、『”新”取果敢 ~みんなが主人公~』です。その言葉通り、生徒一人一人が輝いた、友高祭となりました。

6月6日㈫、3年次「食文化」で料理研究家の坂本佳奈氏による特別授業を実施しました。

1回目の先週は、日本の食文化の歴史と和食についての講義を受けました。

生徒感想「食文化は伝来した作物と、元からある自然が融合して創り出され、人から人へと伝えられていることが分かりました。」

2回目の今日は「和食の基礎の基礎!炊飯と煮物」をテーマに調理実習をしました。土鍋で炊いたご飯と、たっぷり作った煮物は、テイクアウトします。今晩お家でいただきながら、それぞれのお家の煮物の味つけ、だし、具材、そのルーツについて、聞き書きしてきます。

次回はそのレポートを用いて各家庭の煮物を話題に授業します。食文化は違いを知ることから思わぬ気づきに繋がるような予感がします。

中間テスト最終日の5月24日3校時目、生徒会立候補宇立会演説会が行われました。

立候補宇は三人、生徒会長1人副会長2人。それぞれの応援弁士を加えた演説会でした。

新しい生徒会の顔ともいえる3人の意気込みを聞き、立候補者はリーダーにふさわしいか、生徒たちは真剣に考えていました。

この演説会の後、厳正な信任投票が行われました。

令和8年度 教育実習の希望受付について を掲載しました。

令和7年度 実施予定 教育課程表(pdf)を掲載しました。

令和7年度 使用教科書一覧表.pdf を掲載しました。