校長ブログ

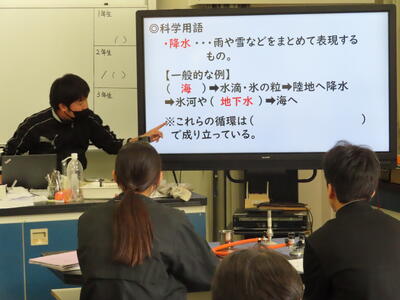

1年普通科4B組で地歴(歴史総合)の研究授業~ICTを効果的に活用した満州事変の内容~【2月2日】

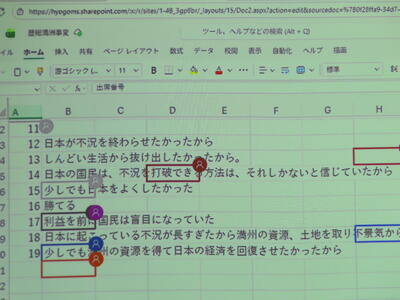

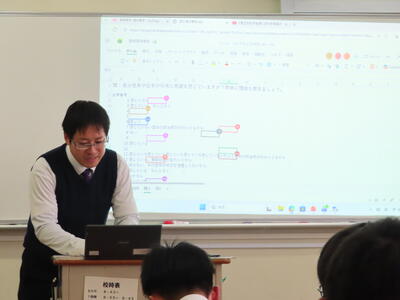

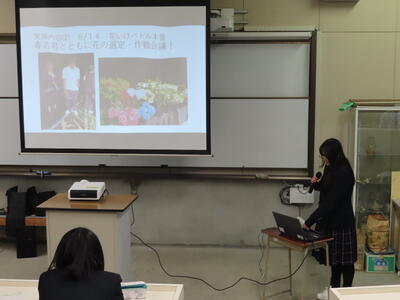

2月2日(月)5時間目に1年普通科4B組で、田槇先生の地歴の「歴史総合」の授業が公開され、研究授業が行われ11人の教員が見学しました。

授業のテーマは「満州事変」、満州事変の始まった頃の日本の様子を、映像を交えながら紹介して、生徒がタブレットを使って回答するICTを効果的に活用した内容で、満州事変の背景がよくわかりました。生徒に積極的に発表させて、考えさせつつ振り返りを行う効果的な授業でした。

10年後の佐用町のために私のできることについての話し合い~本校2年普通科の生徒も参加して意見を提案~【1月31日】

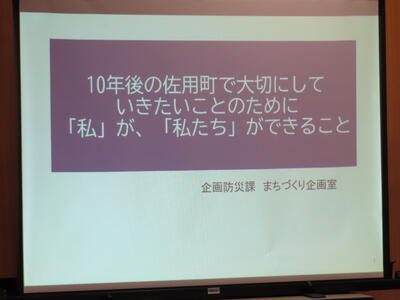

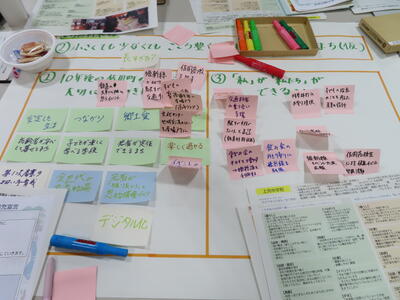

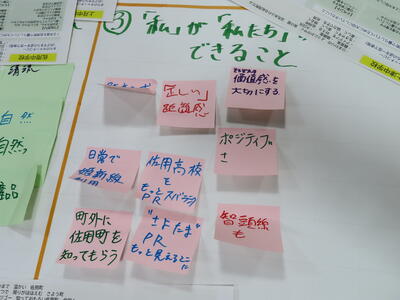

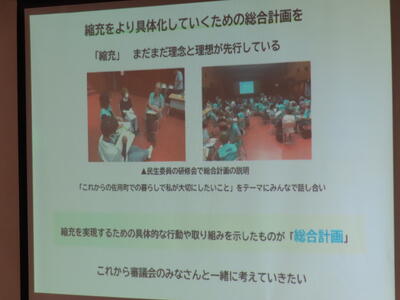

1月31日(土)、さよう文化情報センターで、第2回総合計画審議会+役場プロジェクトチーム合同会議が行われました。

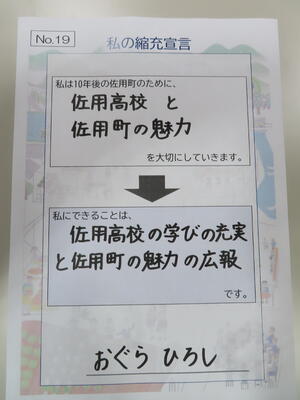

総合計画審議会のメンバーと佐用町役場の職員との合同で6つの班に分かれて「10年後の佐用町で大切にしていきたいことのために私ができること」を話し合ってまとめて発表しました。

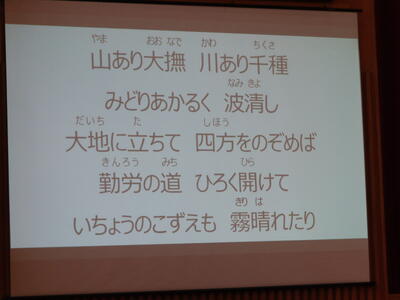

審議会の委員である校長の私と、本校2年3組の廣瀬史和さんと上津中学校3年生の弟も急遽参加しました。上津中学校3年生の廣瀬さんは、大切にしたいことは「佐用高校と姫新線です」と皆の前で発表してくれて嬉しかったです。

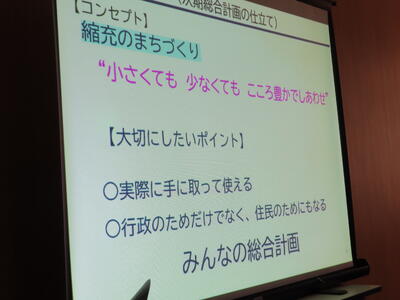

「佐用高校と姫新線は全体になくしてはならない」とか「佐用高校をもっとPR」や「さよたまをPR」など、本校が佐用町の宝であるとの意見も聞いて責任を感じました。校長の私は、10年後の佐用町のために大切にしたいことは、「佐用高校と佐用町の魅力」で、私にできることは「佐用高校の学びの充実と佐用町の魅力の広報」と書きました。「縮充のまち佐用で、小さくても少なくてもこころ豊かでしあわせ」を共に目指していきたいと思います。

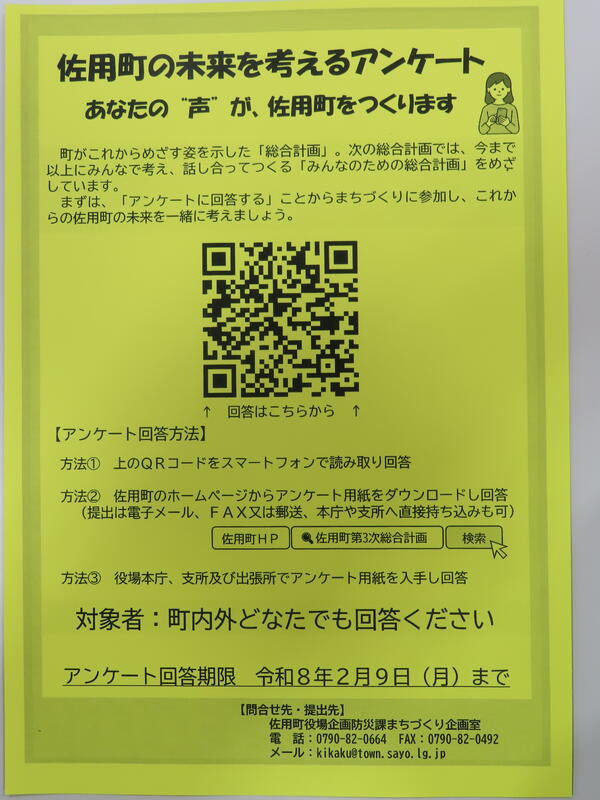

「佐用町の未来を考えるアンケート」あなたの声が佐用町をつくります が2月9日(月)までで、町内外のどなたでも回答できるので、QRコードからご協力をお願いします。

生徒会執行部と校則の見直しについての話し合い~5つの審議で生徒と教員で意見交換~【1月30日】

1月30日(金)の放課後、生徒会執行部の生徒10名と、校長、生徒指導部や学年主任などの教員とで、校則の見直しについて協議をしました。

生徒会執行部の生徒からは、以前から出ていた5つの項目についての要望について説明がありました。①整髪料の使用、②スマホの利用、③靴下の色限定緩和について、④アルバイトの原則禁止について、⑤高温期のネクタイ・リボン着用緩和について の5つについて、担当の生徒から説明があり、教員側からも、聞く耳を持って丁寧な質問があり、生徒が答える形になりました。

即時改定としてすすめるものと、検討継続や見送りもありました。検討審議の項目については、生徒会執行部で再度議論してきちんと準備してください。今後も引き続いて、校則の見直しを進めて、決まった項目は生徒会執行部から生徒へおろしていく形をとります。みんなで守れる校則にしましょう。

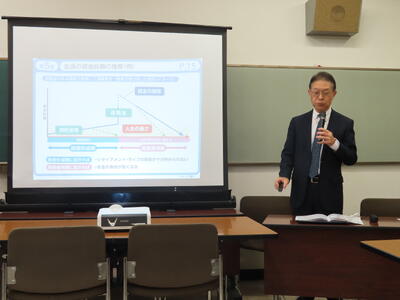

2年生普通科3組(特設類型)の生徒が鳥取大学の教授から大学の魅力の講演~地方国公立大学の魅力を知る~【1月30日】

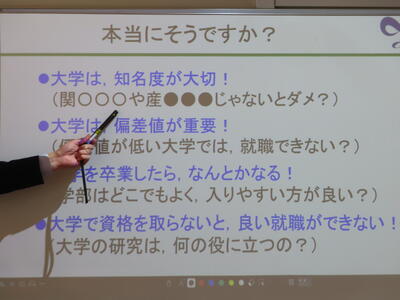

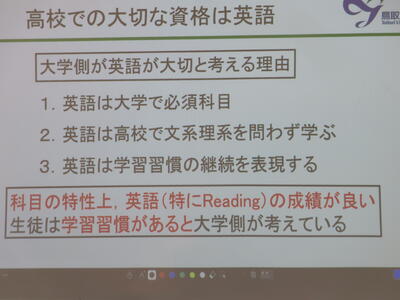

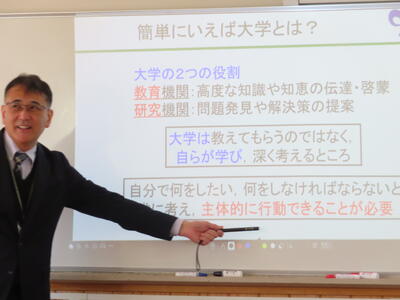

1月30日(金)、5,6時間目に2年3組(普通科特設類型)の生徒を対象に、鳥取大学入学センターの森川修教授から、「地方国公立大学の魅力~鳥取大学を例として~」と題した大学進学を目指すに当たって大切な講演を熱心に聞きました。

「なぜ大学を目指すのか?」「大学と専門学校の違い」「高校で大切なのは英語」「大学は教育機関と研究機関の2つの役割」など、今後大学進学を目指すのに必要なことをわかりやすく説明いただきました。「どんな大学を選べば良いか?」「国公立大学は教員に対する学生が少ない優位性」「大学4年間にかかる学費」「就職・進学情報」「受験に必要な科目」「大学で学ぶために必要な基礎力は文章表現力・対話表現力と論理的思考力」など、本当に大学進学を目指す生徒にとって、意義ある講演で、今後さらに気持ちを切り替えて頑張って欲しいと思います。

3年3組(普通科特設類型)の先輩は、現在国公立大学に5人合格しており、さらに今後も最後まで粘って国公立大学を目指す生徒も6人ほどいます。先輩に負けずに、目標を持って頑張って欲しい。

3年生が最後の通常登校日で学年集会~自由登校の期間を有効に~【1月30日】

1月30日(金)、3年生が最後の通常登校日でした。3時間目に、卒業式に向けて音楽の谷口先生の指導で歌の練習を行い、生徒指導担当の浦崎先生から自由登校期間の過ごし方、教務担当の日和先生から今後の卒業認定までの日程の説明のあと、学年主任の中瀧先生から3年生に向けての思いを伝えていただきました。

みんなが大きな声で歌っているのを聞いて、校長の私は見学していてウルッときました。

明日から自由登校となりますが、2月26日の予行と表彰式、27日の卒業証書授与式には全員揃って卒業できるように、心から願っています。今しかないこの時間を有効に活用して、卒業後に羽ばたいて欲しいと思います。

2年農業科学科の生徒の制作したフラワーアレンジメントを校長室に~素敵な癒やしの空間~【1月30日】

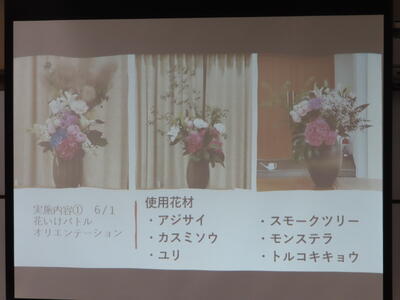

2年農業科学科の清水颯稀さんの制作した、フラワーアレンジメントが校長室に持って来てもらったので飾っています。

カーネーション、ガーベラ、スイートピー、かすみ草を組み合わせて大変綺麗な花アレンジメントです。校長室が癒やしの空間になっています。校長室に見に来てください。ありがとう。

また、生徒昇降口や事務室前の玄関受付にも、他の作品を飾っていただいています。癒やしの学校になれば嬉しいです。

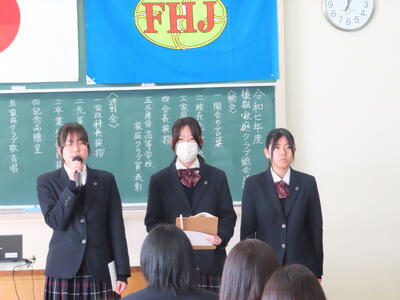

家政科の生徒が後期家庭クラブ総会と送別会を実施~3年家政科の皆さんお疲れ様~【1月29日】

1月29日(木)4時間目に、家政科の1~3年生が保育大教室に集まって、後期家庭クラブ総会と送別会が行われました。

校長の私のあいさつでは、これまでの3年生の頑張りに対しての感謝と1,2年生が3年生の頑張りを受け継いで来年度から家庭クラブの兵庫県の事務局校となる本校で兵庫県の家庭科の中心として頑張って欲しいと伝えました。

新体制となる2年生の役員3人の任命と、3年生の頑張った3人の紹介などもありました。最後まで参加することはできませんでしたが、3年生を温かく送り出したいと思いました。3年生の皆さん、お疲れ様でした。1,2年生の皆さん、これからさらに頑張ってください。

3年農業科学科が課題研究発表会の2日目~これまでの成果を発表して質疑応答~【1月29日】

1月29日(木)の3,4時間目に3年農業科学科の課題研究発表会の2日目が行われました。

生徒達は、課題研究の成果を文章にもまとめていますが、それをパワーポイントで発表して、教員や生徒からの質疑応答に答えていました。校長の私からも質問して丁寧に答えてくれました。他の行事もあってすべてを見ることはできませんでしたが、本校で学んで研究した成果に自信を持って今後も頑張って欲しいと思います。

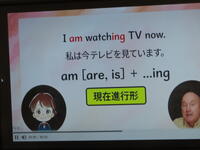

佐用町中学校英語研究会に参加~佐用町立上津中学校で町内の中学教員と本校教員が研修~【1月29日】

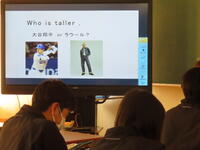

1月29日(木)、佐用町立上津中学校で、佐用町中学校英語科研究会並びに英語科中高連絡協議会が実施され、町内の中学校の教員と、本校からは英語科の岸本先生と岡本先生と校長の私が参加しました。

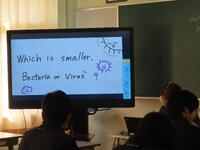

上津中学校の2年生が英語の授業で、タブレットを活用して比較表現を取り扱った授業が行われました。小テストが行われたあと、比較級の説明の授業の後、生徒達は2人1組で比較の対象を考えて発表して盛り上がりました。具体的には、①ディズニーランドとディズニーシーのどちらが広いか、②名探偵コナンのコナンとクレヨンしんちゃんのしんちゃんのどちらが背が高いか、③バクテリアとウイルスとどちらが小さいか、④千種川と揖保川とどちらが短いか、⑤大谷翔平とラウールのどちらが背が高いか など興味深い比較を英語で発表して興味深かったです。(回答は後に記載)

中学校の教員と本校の教員の貴重な研修の機会となりました。今後もこのような機会を持って交流していきたいと思います。

回答:①ディズニーシー、②しんちゃん(コナン103cm、しんちゃん105cm)、③ウイルス、④千種川、⑤大谷翔平(大谷翔平193cm、ラウール192cm)

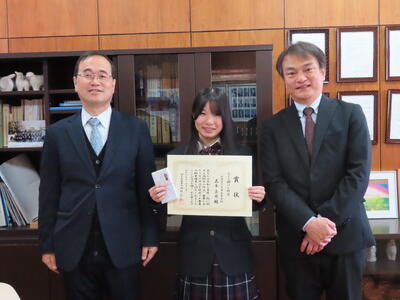

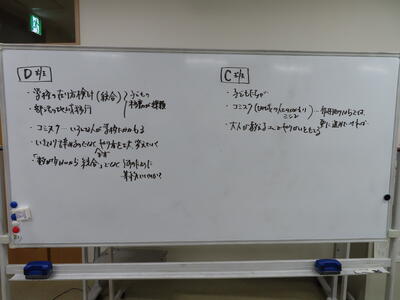

ふるさとひょうごSDGsスクールアワード2025表彰式〜最優秀賞で県知事賞を受賞〜【1月28日】

1月28日(水)、兵庫県教育委員会主催の、「ふるさとひょうごSDGsスクールアワード2025」の表書式が兵庫県看護協会ハーモニーホールで開催されました。

佐用高校の農業科学科の作成した動画が、高校部門の最優秀賞である県知事賞を受賞し、兵庫県の藤原教育長から表彰されました。

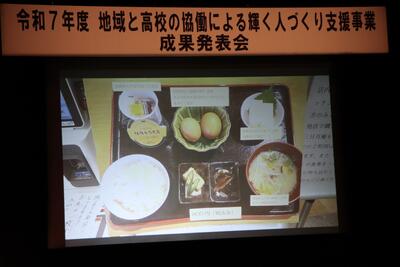

本校のテーマは「鶏卵の生産販売を通した資源削減とブランド卵作出への挑戦」で、佐用町の特産品である作用もち大豆から豆腐を作った際に廃棄されているオカラを乾燥させて飼料に使用した「さよたまぷれみあむ」のブランド卵作出をまとめた動画で、高校の部門では満場一致で最優秀賞だと聞きました。

「こっこくらぶ」の生徒をはじめ、頑張っている生徒や教員の励みになる賞です。

うっすらと雪景色の学校〜昨日の雪が残っています〜【1月26日】

1月26日(月)、昨日降った雪が、まだ朝には残って、校内が雪景色でした。

中庭の雪で雪だるまができたら楽しいですよね。

先週の大雪警報の時よりも雪は多いです。寒さがまだまだ厳しくなりますので、凍結などにも注意して、気をつけて登下校してください。

3年生の最後の授業で各学科の素晴らしい取組~思い出に残る最後の授業~【1月23日】

昨日が大雪警報で臨時休業となりましたが、1月23日(金)の今日の授業が3年生にとって最後の授業になりました。

3年1組農業科学科は、4時間目にこれまでの成果をまとめてプレゼンテーションで課題研究発表会を行いました。残りの発表は29日(木)に実施するようです。

3年2組家政科は、3,4時間目に佐用日本人学校交流会で母国紹介や試食・プレゼント交換などで交流を図りました。

3年3組普通科は、5時間目の英語の時間に、班ごとに自分たちだけが知っている佐用高校の魅力をまとめて、英語でプレゼンテーションしました。

どの学科も、最後の授業として思い出に残る授業となりました。校長の私は、すべてを全部見ることができずに申し訳なかったですが、みんなの頑張りに大変嬉しくなりました。普通科4,5組の授業は見に行けずに残念で申し訳なかったです。

3年1組農業科学科 課題研究発表会

3年生2組家政科 佐用日本語学校交流会

3年3組普通科 自分たちだけが知っている佐用高校の魅力発表(論理表現Ⅲ)

大雪警報のため臨時休業~中庭にうっすら雪で綺麗な枯山水~【1月22日】

1月22日(木)、佐用町に大雪警報が発令されているため、臨時休業になりました。

大雪警報と言っても、玄関前には雪はなく、玄関前の庭と中庭にうっすら雪となり、綺麗な枯山水の風景に癒やされました。しかし、他にはほぼ雪は積もっておらず、これで大雪警報?って思いますよね。北部から大量の雪を屋根に乗せた車が走っているのを見ると、降っているところは降っているようですのでご注意ください。

3年生は残り少ない登校日で休校になって残念だと思います。1,2年生も今日の日を有効に使ってください。先生方は朝から会議をしたり日頃できない仕事をしていますし、事務室の職員の方は、予備監査を受けて忙しくしています。

2年生家政科の生徒が料理実習会~美味しいワンプレートランチを作成~【1月21日】

1月21日(水)、2年生家政科の生徒が、料理実習会を行いました。講師は、みかしほ学園日本調理製菓専門学校・日本栄養専門学校の田中賢治氏を講師に招いて指導を受けました。

作成したワンプレートランチは、①チキンマカロニグラタン(ココット大)、②シーザーサラダ、③スープ、④オレンジババロアの4種です。校長の私は試食させて頂きましたが、チキンマカロニグラタンは、鶏のもも肉やマカロニだけでなく、タマネギやマッシュルームなどが入っていて美味しかったし、シーザーサラダもレタスやミニトマト、ゆで卵などに特製のドレッシングがかかっていてこれも旨かった。スープには、タマネギやジャガイモ、にんじん、ベーコンなどオリーブオイルもきいていたし、オレンジババロアも舌触りがよく美味しく頂きました。

修学旅行明けですが、頑張って美味しい料理をよく作りました。とっても美味しかったですよ。

農業科学科が乾燥機を使って「干し芋」を試作~甘くて美味しいできばえ~【1月21日】

1月21日(水)、農業科学科が、兵庫県教育委員会の「ふるさと共創プロジェクト事業」の予算で購入した多目的乾燥機を使って、「干し芋」をつくってくれました。

乾燥機に入れて5時間乾燥したようで、「甘くて美味しい」と好評です。他の野菜も乾燥させて、美味しい物がつくれないか楽しみです。

3年生家政科の生徒からカップケーキを頂きました~思いを感じて感動しました~【1月20日】

1月20日(火)、3年生(78回生)家政科の生徒がカップケーキを焼いて、感謝のメッセージと共に、校長室まで持って来てくれました。本当にありがとう。

職員室や事務室の先生方にも配ってくれました。「感謝の気持ちを込めて・・・」の思いのこもったカップケーキを食べるのはもったいないですが・・美味しくいただきましたよ。

もう1ヶ月ほどで卒業、学校に来る日も残りわずかとなりましたが、「一期一会」で、残り少ない日々を大切に過ごしてくださいね。

2年生(79回生)の3泊4日の北海道への修学旅行のまとめ~絆と思いやりの4日間~【1月15~18日】

1月15~18日までの3泊4日の北海道への修学旅行が実施されました。校長からは、結団式で①けじめ、②健康管理、③悔いのない思い出に残る修学旅行にしようと伝えましたが、みんなよく守って素晴らしい修学旅行になりました。開講式では「挑戦力」「行動力」を伝えていましたが、みんな元気に、スキーやスノーボードに挑戦して精一杯頑張りました。感動しました。生徒ひとり一人に一生忘れない素晴らしい修学旅行になったことと思います。

※別に修学旅行ブログを立ち上げて、たくさんご覧頂き感謝します。校長として1700枚くらいの写真を撮ってブログにアップしましたが、2月になれば修学旅行ブログは削除する予定ですので、今のうちに見てくださいね。

時間を見つけて写真をかなりセレクトして、削除のタイミングまでに以下にまとめておきます。(今は文字だけで写真は後日あげます。ごめんなさい)

前日【1月14日】 結団式

1日目【1月15日】 姫路駅 ⇒ 伊丹空港 ⇒ 函館空港 ⇒ 函館市内班別行動① ⇒ 函館山 ⇒ ホテル

2日目【1月16日】 スキー・スノボード実習①・開講式 ⇒ スキー・スノーボード実習②

3日目【1月17日】 ホテルで追悼行事 ⇒ スキー・スノーボード実習③ ⇒ スキー・スノボード実習④・閉講式 ⇒ レクレーション

4日目【1月18日】 ホテル ⇒ 大沼国定公園 ⇒ 函館市内班別行動② ⇒ 函館空港 ⇒ 伊丹空港・解団式 ⇒ 姫路駅

3年生の大学入学共通テストの激励会のビデオメッセージ撮影~「平常心」と「詰め」を大事に~【1月14日】

1月17日(土)と18日(日)に実施される大学入学共通テストの激励会が16日(金)に実施されます。

校長からの激励メッセージは直接届けたいところですが、明日からの修学旅行の引率のために不在で、残念ながらビデオメッセージを撮影して渡しました。

① 平常心で全集中、② 詰めをしっかり の2つを伝えます。二宮尊徳が、家族で食事中に、たくあん(大根のつけもの)が下が5、6切れが最後まで切れずに繋がっていたことから、たくあんをつくって鉢に盛るまでに大変な苦労があっても、いざ食べようとして不都合が起こる。誰でも、十中八九まではできるものだが、あと一つをキチッとしない。それば成功と不成功の分かれ目じゃ。人間すべて最後が大事と心得るが良い。と言った話から、ケアレスミスを防いで「詰めをしっかり」と伝えています。

最後まで頑張る3年生に、「キット、大丈夫」「キット、できる」などの書かれた「キットカット」を買って学年団の先生方に渡しています。自己ベストが果たせるように、北海道から応援しています。学年団や進路指導の先生、多くの人に励まされてきた思い、これまで頑張ってきた自分自身を信じて、体調に気をつけて頑張れ!

今年も校長お昼の放送をスタート~今日は「愛と希望と勇気の日」「褒め言葉の日」でエールを届けました~【1月14日】

今年も、毎週原則水曜日に実施しています「校長お昼の放送」を今日からスタートしました。

今日1月14日は、南極で生き抜いた樺太犬のタロとジロの生存が確認された「タロとジロの日」であり、別名「愛と希望と勇気の日」です。また、「褒め言葉の日」です。

今日の午前中は明日からの2年生の修学旅行の結団式(記事は修学旅行のページを参照)を実施しました。3年生の中でも、今週末に大学入学共通テストを受ける人にも、諦めないこと、信じる力など、勇気を伝えたいと思って、4曲流しました。

高等学校アンサンブルコンサート~吹奏楽部の4人が管楽4重奏のハーモニー~【1月11日】

1月11日(日)、たつの市総合文化会館アクアホールで、第36回アンサンブルコンサートが実施されました。

西播吹奏楽連携会長の校長の私は、開会式のあいさつで、今日は「1」が3つで「1からのスタート」として物事を始めるのに最適な日であり、「鏡開きの日」として昔から大切にされてきた「運を開く」とされる日なので、積み上げてきたアンサンブルの努力の成果を楽しんで欲しいと伝えました。

本校からは、吹奏楽部の1,2年生4人が、管弦楽4重奏として「スタートライン」の曲を演奏し、素晴らしいハーモニーを奏でました。引退した3年生の2人も応援に駆けつけてくれました。チューニング室やリハーサル室でも、落ち着いて準備して、素晴らしい演奏に感動しました。人数が少ないですが、これからも一致団結して素晴らしいハーモニーを奏でてください。

理事長として準備や司会なども務めて頂いた谷口正彦先生、分単位のスケジュール管理にも感動しました。本当にお疲れ様でした。

※演奏中の写真は撮影禁止なので撮影できずに残念です。

教室が黒板からホワイトボードに変更~教育環境の向上~【1月8日】

1月5~7日に、ホームルーム教室と選択教室の黒板が、ホワイトボードに変更する工事が行われました。

3学期の初日の今日は、生徒たちは「まだ慣れないから変な感じ」だとか「教室が明るくなった」とかの感想を言っていました。

これまでよりもプロジェクターも見やすくなり、チョークの粉が舞うこともなく、教育環境が大きく向上することになります。綺麗なホワートボードを、皆で大事に使って欲しいと思います。

クリーン作戦延長戦を実施~運動部が側溝の掃除をしてくれました~【1月8日】

1月8日(木)、始業式後に、野球部、サッカー部、陸上部、ソフトテニス部の生徒たちが、顧問と一緒に、グランドのバックネット周辺の側溝の砂や泥を取り除いてくれました。

12月に1年生で実施したクリーン作戦では全部を綺麗にできず、今回クリーン作戦延長戦として実施してくれました。大変綺麗になりました。寒い中にもかかわらず頑張って協力してくれた運動部の皆さん、教職員の皆さん、本当にありがとうごいました。

3学期始業式を実施~令和8年は「クリエイト ハイスクール」を目指します~【1月8日】

1月8日(木)、3学期始業式を行いました。

校長式辞では、「一年の計は元旦にあり」と2学期終業式で伝えたが今年の目標は立てられたかを尋ねました。令和8年は、佐用高校は「クリエイト ハイスクール」と掲げて、「新たに創造する」「新たな価値を創り出す」高校を目指すことを伝えました。

また、今年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟」に出てくる豊臣秀吉が、その時の官職(立場)を精一杯やった結果が、最後は天下統一になったことを具体的な話で伝えました。自分の立場に不満を言っている人は成功しない。与えられた使命を忠実に果たすことが成功への道であることを伝えました。

校訓は、「自主独立」「敬愛協力」「創意工夫」の3つで、3年生は、「自主独立」のもと、「課題解決力」と「コミュニケーション力」を、2年生は、「創意工夫」のもと「挑戦力」と「行動力」を、1年生は、「敬愛協力」のもと、「郷土愛」と「共創力」を意識して身に付けて欲しいと伝えました。

(校長式辞の詳細はあとに掲載)

始業式後に、生徒指導部長の三浦先生から校則の見直しについて、防寒着について「パーカーも認める」「登下校時は教室までの着用を認める」ことを伝えてもらいました。今後も生徒会執行部を中心に、校則を見直していきますので、自覚と責任を持った行動をして欲しいと思います。

3学期は、1月は行く、2月は逃げる、3月は去ると言われので、短いですが、今年の目標をしっかりと持って新年をスタートしてください。

3学期校長式辞の概要:080108令和7年度3学期始業式式辞概要.pdf

今年もよろしくお願いします~一年の計は元旦にあり~【1月1日】

令和8年の幕開けです。今年も、佐用高等学校をよろしくお願い致します。

2学期終業式の校長式辞の中で「一年の計は元旦にあり」を生徒達に伝えました。令和8年は、佐用高校にとって、「地域協働」と「学科協働」を柱にした大改革を教職員とともに進め、地教行法に基づく「コミュニティ・スクール」として地域と共にある高校として推進する年にしたいと考えています。校則の見直しについても、現在生徒会執行部を中心にして、生徒や保護者、教職員にアンケートを実施して集計中であり、自由にするのではなく、時代に添った自覚と責任を果たせる校則に見直しをしています。

佐用高校は、「クリエイト ハイスクール」をスローガンを掲げ、「新たに創造する高校」、「新たな価値を作り出す高校」を目指して進化していきます。詳細につきましては、発表できる状況になり次第、ホームページでもお伝えします。

1月1日付けで発行されました、同窓会報 塔陵の2ページに掲載された校長あいさつを添付します。同窓生や佐用町内の各家庭にはすでに配布されていることかと思います。校長あいさつの記事だけでなく、同窓会長あいさつや前町長、生徒や卒業生の記事も熱い思いが込められていますので、是非読んで頂ければ幸いです。

今年も、引き続き佐用高校へのご支援をよろしくお願い致します。

令和8年 元旦 校長 小倉 裕史

「こっこくらぶ」の生徒が鶏からの白湯スープで塩ラーメンを調理~教職員にも提供してくれました~【12月25日】

12月25日(木)、「こっこくらぶ」の生徒が、粉から練ってラーメンを作って、農業科学科の1年生が鶏を屠畜(とちく)した後の鶏ガラから白湯(ぱいたん)スープを取ったものを塩ラーメンのスープとして、事務室や職員室の教職員に振る舞ってくれました。

美味しい鶏ガラの白湯スープに、年末の心が洗われる一時でした。「こっこくらぶ」の生徒達の今年の頑張りに、本当に校長の私も励まされました。来年も、さらなる活躍を楽しみにしています。

「卵フェス」で全国で3位になった鶏卵「さよたま」を、来年には成分分析をして、さらによい卵を目指して研究したいと考えています。先週、兵庫県立大学環境人間学部の上曽山教授と共同研究することが決まりました。今後の研究が楽しみですね。

表彰式・2学期終業式を行い放課後は献血も実施~1年を振り返って「一年の計は元旦にあり」の目標を持って新年を~【12月24日】

2学期の最終日の12月24日に、表彰式と2学期終業式を実施しました。

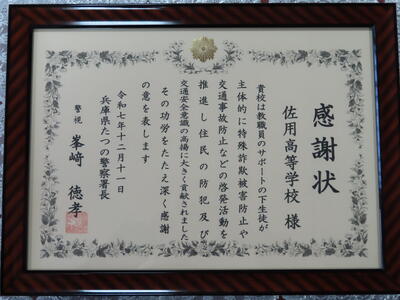

表彰されたのは9人(団体を含む)で、こっこくらぶ、書道部、放送部、サッカー部の部活動に加え、警察からの感謝状や税の作文、スピーチコンテスト、読書感想文など様々な活躍がありました。「さよたま」全国3位の快挙や、生徒会や生徒みんなで特殊詐欺や交通安全の取組での警察からの感謝状など頑張ったと思います。(表彰者は後に掲載)

終業式の、校長式辞では、ケンタッキーフライドチキンの創業者であるカーネル・サンダースの話をしました、65歳でレストランが倒産して全財産を失ったサンダースは、一番おいしいと思ったフライドチキンのレシピを、レストランや調理人に伝えに行ったが誰も知らない老人の相手をしてくれず、千軒以上に断られても諦めなかった信念で、今では世界に2万4千店舗にもなっていることを伝えました。また、「一年の計は元旦にあり」の言葉で、カウントダウンして1月1日の朝(元旦)に、「今年の目標は○○する」などと、一年間の決意を持って欲しいと伝えました。(校長式辞の概要は後に掲載)

生徒指導講話では、生徒指導部長の三浦先生から、闇バイトについて特に注意するようにと、伝えられました。

終業式後に、献血が行われ、生徒と職員を合わせて19人が受付してくれました。ありがとうございました。

健康や自分の命を大切にして、SNSなどの使用に気をつけて、冬休みを過ごしてください。また、1月に元気な姿で会いましょう。良い年を迎えてください。

表彰者 ①こっこくらぶ:卵フェスin池袋2025 「さよたま」第3位 代表:2年 山本 結翔さん、②書道部:県総合文化祭書道展 特選 2年 桝田和尊さん、③放送部:県総合文化祭放送文化部門 テレビ番組小部門(ドキュメント)「こっこくらぶ」 奨励 制作代表:2年 茅原琉星さん、④特殊詐欺・交通事故防止 感謝状(たつの警察署長から) 代表:生徒会長 藤田耀太さん、⑤税についての作文 相生税務署長賞 2年 森本真央さん、⑥サッカー部:兵庫西播・但馬リーグ3部 優勝 代表:3年 青木希純さん、優秀選手賞:3年 松尾和希さん、⑦西播磨高校生英語スピーチコンテスト 第3位 2年 久保紡生さん、⑧播磨西高校読書感想文コンクール 佳作 1年 堀華夢さん

校長式辞の概要:071224令和7年度2学期終業式校長式辞(概要).pdf

美術部が巨大な絵馬を制作~佐用都比売(さよひめ)神社へ寄贈~【12月24日】

美術部の2人が、来年の干支である馬を題材に巨大な絵馬を作成して、美術部顧問の横山先生が佐用都比売(さよひめ)神社へ12月24日に引き渡しました。素晴らしい白馬の絵が完成しました。

実際には、宮司さんがさらに文字の筆を入れられて完成されるようです。多くの人に見てもらいたいですね。

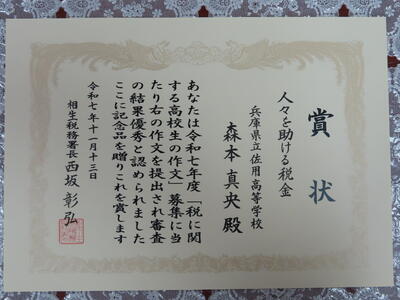

2年生の森本真央さんが税の作文で相生税務署長賞を受賞~校長室で西坂税務署長から表彰~【12月22日】

12月22日(月)、税の作文「私たちと税」に応募していた、2年生の森本真央さんが最優秀賞にあたる、「相生税務署長賞」を受賞しました。

校長室において相生税務署の西坂彰弘署長から、表彰状と副賞が贈られました。森本さんは、「人々を助ける税金」という題で作文を書いて、兄が大怪我をして救急車を呼んだことをきかっけに、兄の命を助け夢を叶えてくれた日本の税金の使われ方に感謝しつつ、しっかり税金を払う大人になりたいと伝えてくれています。

同席した校長の私も大変嬉しく思いました。今日は、3年生の租税教室で、西坂署長から3年生に税金のしくみについて詳しく説明を頂きましたが、じっくり考えるきっかけになれば嬉しく思います。

相生税務署長賞の作文:税の作文「人々を助ける税金」2年森本真央.pdf

各学年の意義ある行事を実施~3年生:租税と年金セミナー、2年生:校外進路見学会、1年生:クリーン作戦~【12月22日】

12月22日(月)、今日は各学年で意義ある行事を実施した1日でした。

3年生は、租税セミナーと年金セミナーを実施し、租税セミナーでは相生税務署から西坂彰弘署長に来て頂き、「私たちが知っておくべき税金の知識」と題して、「私たちの納税が私たちの生きる未来をつくる」ことを、これまでの経験も踏まえて、税金のことを詳しく説明頂きました。

2年生は、校外進路見学会に、朝からバス4台にわかれて、神戸の大学、専門学校、企業の見学に出発し、国公立大学進学希望者は校内で講義を受けた後、全員が姫路で進路相談会を受けました。

1年生は、3,4時間目に、グランド周辺の溝の土や泥を上げたり、落ち葉を集めたりを頑張ってくれました。

各学年が、それぞれの立場で意義ある経験を実施してくれた1日となりました。

校則の見直しを検討~生徒・保護者・教職員へアンケートの実施を呼びかけ~【12月19日】

12月19日(金)の朝のSHRで、藤田生徒会長が、「校則の見直し」についての生徒アンケート依頼の放送を、職員室から行いました。

本校の校則が、現在の生徒に取ってどうなのか、学校の教育目標に添っているのか等を検討し、生徒会執行部が主体となって生徒達にアンケートの実施を伝えました。

保護者や教職員にもアンケートを実施して、今の時代に相応しい佐用高校の校則として見直しをしていきます。

生徒会長の放送の内容:071219校則見直しアンケート依頼の生徒会長放送原稿.pdf

第2回防災訓練~地震の発生により火事や廊下の崩壊を想定した避難~【12月18日】

12月18日(木)、2,3時間目の休み時間に山崎断層による地震が発生したことを想定し、食堂から出火して1階東廊下が崩壊した状況を考えて、生徒が各自で考えて行動する避難訓練を実施しました。スムーズに移動できていたと思います。

生徒達は、想定外の避難訓練でしたが、食堂や渡り廊下を回避して移動して、前庭への避難を無事に行いました。けが人も2人いる想定で、担架を使って運びました。

校長の講評では、「自分事」として認識する重要な機会であり、冬場の災害は寒さとの戦いであり火事が起きやすく停電になったことも考えて準備をして欲しいことや、自宅周辺の避難場所や避難経路を家族全員で確認してどこへ逃げるかなど安否確認方法を決めておいて欲しいと伝えました。

また、佐用消防署から多くの署員の方に来て頂き、放水や3階からの救助のデモンストレーションを行って頂きました。災害はいつ起きるか分かりませんから、今回の機会を大切に、日頃から備えておいて欲しいと思います。

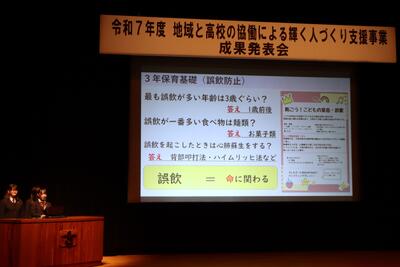

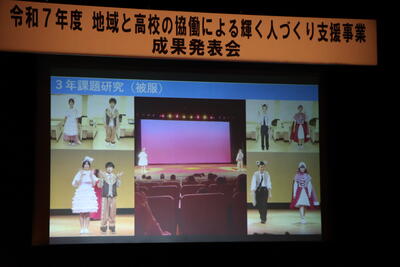

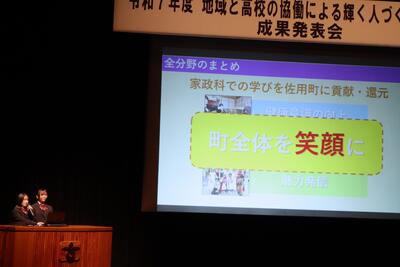

専門学科の成果発表会とコンソーシアム委員会の実施~輝く人づくり支援事業~【12月17日】

12月17日(水)、さよう情報文化センターにおいて、令和7年度 地域と高校の協働による輝く人づくり支援事業 成果発表会が実施されました。農業科学科と家政科の1~3年生と普通科の1年生が参加して、農業科学科と家政科の取組の成果の発表を聞きました。

開会式では、校長の私からは、準備への労いと「努力はすべてに打ち勝つ」(ウェルギリウスの言葉)と「継続は力なり」をこれらかも忘れないで欲しいと伝えました。佐用町の江見町長からは、佐用高校が母校であり、今では佐用高校生が佐用町と連携して探究活動をしている素晴らしさを伝えて頂きました。

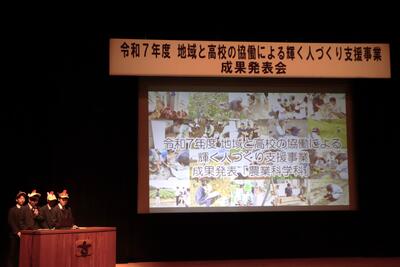

農業科学科からは2年生のこっこくらぶの生徒が1年間の活動を伝え、家政科からは1年生、2年生、3年生とそれぞれの活動を伝えてくれました。

講評は江見町長と兵庫県教育委員会高校教育課の清水高校教育改革官から頂き、「目的をハッキリしていた」「年々レベルアップして、これまでで一番良かった」「学びの深さが学年を連携しており、○×クイズを取り入れて興味深くしていた」「学科連携の可能性が広がっていく」などを頂きました。準備から本番までの練習や本番での落ち着いた発表は、素晴らしかったです。お疲れ様でした。今後のそれぞれの探究活動の参考にして、さらにステップアップを目指して欲しいと思います。

発表会後に、コンソーシアム委員会を会議室で実施し、本校の取組の紹介し、意見交換をして委員の方から助言を頂きました。農業科学科や家政科の取組だけでなく、普通科の3年生が佐用町の課題解決に向けた探究活動を通して国公立大学の推薦入試を何人も合格したことも紹介しました。本校を温かく応援して頂いている佐用町長をはじめ佐用町役場の職員の皆様、地域の代表の方々には、心からお礼を申し上げます。頂いた意見を、今後の本校の教育活動に生かしていきたいと思います。

生徒会とこっこくらぶによる特殊詐欺防止や交通事故防止の啓発活動が評価されてたつの警察署長から表彰【12月11日】

12月11日(木)、本校の生徒会やこっこくらぶの行った特殊詐欺防止や交通事故防止の啓発活動が評価され、たつの警察署長から表彰を受けました。本校の生徒みんなで取り組んだ成果だと思います。終了後に、新聞社から取材も受けました。特殊詐欺や交通事故が減れば嬉しく思います。

県PTA連合会研究大会にPTA役員と校長が参加~PTAや地域との連携の大切さを改めて知る~【12月6日】

12月6日(土)、神戸芸術センターで「令和7年度兵庫県公立高等学校PTA連合会研究大会ーPTCA全県研究大会ー」が実施されました。

佐用高校からは、PTA会長の竹田正史様、会計の岡本小百合様、書記の吉川玲子様の3人と共に校長の私が参加しました。

開会行事のあと、防災士で兵庫県HYOGOの地域づくりアドバイザー、プロのシンガーソングライターである石田裕之氏の記念講演がありました。石出氏は神戸市出身で中学生の時に阪神淡路大震災を経験し、関東大震災で何度も訪問された経験を話され、たくさんの歌も歌われました。「より良い地域に より良い防災」「防災は、愛。」でまとめられました。

また、3校のPTA会長から、PTCA活動について報告があり、PTAの大切さと地域との連携の大切さを改めて知りました。

10月に実施された「卵フェス」で「さよたま」全国3位の懸垂幕が掛けられました【12月4日】

10月に東京で実施された「卵フェスin池袋」での「さよたま」が全国で3位となったことを、懸垂幕を作成して玄関の右の勝手口の上に掲げました。懸垂幕の下には「卵」が描かれており、良い感じになっています。生徒達がこの懸垂幕を見て、頑張る意欲と元気が出て欲しいと思います。

1年生の授業見学に西はりま特別支援学校から来校~生徒の取組を見学して頂きました~【11月27日】

11月27日(木)の1,2時間目に、西はりま特別支援支援学校から大内校長先生を含めて先生が2人来校され、1年生のすべてのクラスの授業を見学して頂きました。生徒達の頑張っている授業の様子を見学頂き、12月には教員対象の研修会を実施して頂きます。来校ありがとうございました。

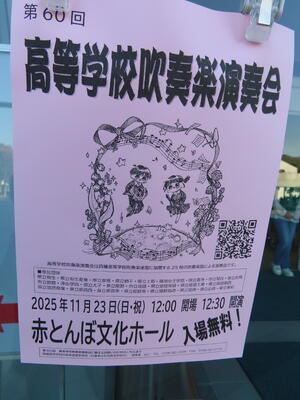

高等学校吹奏楽演奏会に吹奏楽部が出場~顧問の谷口先生と5人での演奏に感動~【11月23日】

11月23日(日)、第60回高等学校吹奏楽演奏会が、赤とんぼ文化ホールで行われ、西播磨の吹奏楽部24校が参加し、本校の吹奏楽部の4人も顧問の谷口先生と一緒に出場しました。

西播高等学校吹奏楽連盟会長である校長の私は、開会式のあいさつで、「今日11月23日は「勤労感謝の日」ですが、「ストレスオフの日」「ラク家事の日」でもあるので、演奏するのに「ストレスオフ」にはならなくても、互いの発表で労う気持ちを伝えることはできるし、多くの保護者の方が来られているので帰ったら日頃の家事の感謝を伝えるとともに明日も休日なので少しでもお手伝いができたら良いですね。日頃の成果を精一杯はっきしてください。」と伝えました。

佐用高校は6番目の出場でしたが、谷口先生が1曲目はピアノ演奏、2曲目はドラム演奏で、生徒4人で人数は出場高校の中で一番少なくても頑張っていた姿に、涙が出るくらい感動しました。会場からも、感動したの声をたくさん聞きました。また、一番最後の演奏として、JBfMSB2025として小規模校8校が合同で2曲演奏し、本校の生徒も参加して大人数での素晴らしい演奏でした。

来賓として、宝塚歌劇オーケストラでトランペット奏者である森元陽介さんが来られて、閉会式で講評をいただきました。「楽器が上手くなったら楽しい」「上手くなるには練習が必要」「小さな学校でもアンサンブルのように素晴らしい演奏だった」と伝えて頂きました。

佐用高校の演奏曲:「生命の奇跡」「故郷の空」

※ ホール内での演奏の様子は撮影が禁止されましたので演奏後のホールでの写真しかなく残念です

本校で佐用郡国語科 中・高連絡協議会を実施~町内4中学校の国語の先生に見学頂いて情報交換~【11月18日】

11月18日(火)5、6限に、本校で、町内4中学校の国語の先生5人に来て頂いて佐用郡国語科 中・高連絡協議会が実施されました。

5限の公開授業では、1年3組普通科での古語文化(古典分野)の萩原先生の授業は、故事成語の由来と意味を調べる内容で、タブレットを使ってPowerPointを作成して発表原稿をまとめていました。2年3組の普通科での古典探究の岡本先生の授業では、「頭髪上指す」を学習し自分の考えをワークシートに記入してグループで議論する内容でした。

真面目に取り組んでいるとともに、懐かしい中学校の恩師の先生に見てもらって良かったと思います。6限には、本校の国語科の教員4人と中学校の先生5人で、公開授業について話し合うとともに、活発な情報交換を行いました。授業の工夫や丁寧なノートの取り方、中学で教えておくべきことなど、貴重な情報交換になりました。

佐用町立上月中学校のオープンスクールを訪問~真面目に黙々と頑張っていました~【11月18日】

11月18日(火)、佐用町立上月中学校のオープンスクールに参加してきました。1年生は英語の授業で、ビデオを見ながら現在進行形についてbe動詞を意識しながら取り組んでおり、2年生は理科の授業で、電流と磁界の実験をして磁石の向きや電流の流れる向きを変えてコイルがどう動くかを実験して生徒たちは「楽しい」と言っていました。3年生は美術の授業で、決められた色を絵の具を混ぜて作って塗るという実技に黙々と取り組んでいました。

先日から町内の3中学校を見学しましたが、真面目に一生懸命に頑張っている印象を受けました。

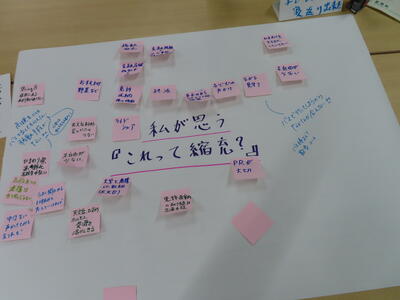

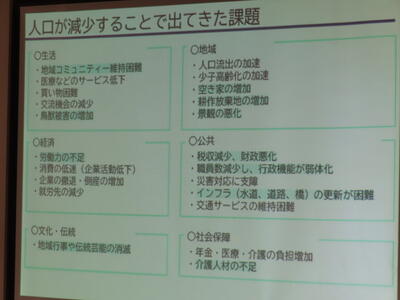

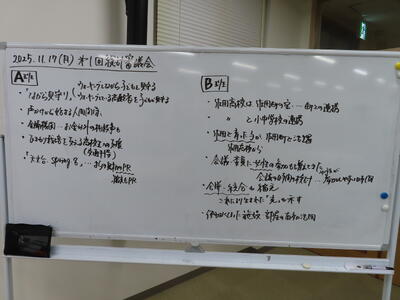

佐用町の今後10年の総合計画を作成する会議に校長が出席~「これって縮充?」をグクープ協議~【11月17日】

11月17日(月)、佐用町役場で19時30分から21時40分まで、「第1回佐用町総合計画審議会」が約30人の委員と佐用町役場の職員で行われ、校長の私も町長から委嘱状をいただき委員として出席しました。

10年に1回「まちづくりの未来像を描き、目指す将来像に向けてどのように取り組んでいくか」をまとめた総合計画が作成されることになり、江見町長からあいさつと諮問のあと、企画防災課の谷本室長の司会で、「佐用町の次の20年に向けて」について説明があり、4つのグループに分かれて「私が思う『これって縮充?』をグルプ内で共有して、全体に共有して発表しました。

意見の中に、「佐用高校は佐用の宝」「佐用高校と佐用町や小中学校との連携の大切さ」なども話が出て、佐用高校の役割の大きさを感じました。魅力・特色ある佐用高校として、さらに教職員一同頑張っていきたいと思います。

放送部の県大会決勝でテレビ番組小部門(ドキュメント)が8位奨励賞~「こっこくらぶ」のビデオが評価~【11月16日】

11月16日(日)、兵庫県高等学校総合文化祭放送文化部門決勝が高砂市文化会館で実施されました。県内からエントリーした107校の決勝に残った高校生と顧問が約350人が参加しました。

本校からは「こっこくらぶ」と放送部に兼部している生徒6人が、テレビドキュメント小部門(ドキュメント)に「こっこくらぶ」(制作代表:茅原琉星さん)という題で初めてビデオを作成して出場し、顧問の光森先生の引率で生徒4人が参加しました。

開会式のあいさつで、県視聴覚部会会長である校長の私から、「伝えようという思い」「知ってもらいたいという思い」が一番大切であることと、1,2年生の新人戦の大会なので、他校と交流もして高め合って今後に繋げて欲しいと話しました。

本校の制作したテレビドキュメント小部門(ドキュメント)に「こっこくらぶ」は、無事に上映されてホッとしました。結果は、8位奨励賞で、入賞まで本当にわずかの差で全国大会出場を逃しました。高い評価を頂いた審査員からは、「いい作品でした」「生徒がよく頑張っているのが伝わった」「題材として素晴らしい」などと好評でした。多くの高校生や顧問の先生方に見て頂き良かったと思います。結果はわずかな差で悔しいですが、生徒たちはよく頑張っていたし、次への反省点も見つかったし、他校の作品や別の部門も見学して意識を高めてくれたと思います。

「こっこくらぶ」の指導を頂いた農業科学科の竹内先生と杉村先生にも心から感謝申し上げます。

佐用町立三日月中学校のオープンスクールを訪問~落ち着いて教え合う授業が印象的~【11月14日】

11月14日(近)、佐用町立三日月中学校のオープンスクールを訪問しました。校長先生に出迎えて頂き、全校生徒36人の頑張りを聞きました。

1年生の社会の授業、3年生の数学の授業、2年生の技術の授業を見学させて頂きました。ICTの活用はもちろん、1年生では降水量や気温から気候を考えさえる取組、3年生では証明問題についてわからないところを教え合う様子が印象的でした。2年生の技術は教頭先生が丁寧に生徒にはんだによる回路の指導をされていました。

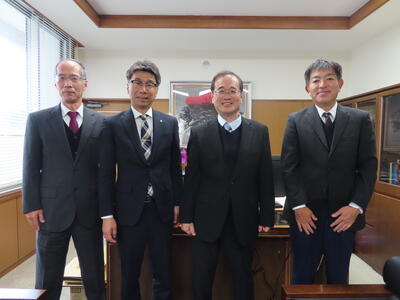

佐用町の江見新町長を訪問~さらに佐用町と地域協働の推進を約束~【11月13日】

11月13日、佐用町の新町長に着任された江見秀樹町長を、校長の私と教頭先生で町長室を訪ねました。

今後の佐用高校の改革についてと、今後の佐用町との連携協働について話し合いました。佐用町と佐用高校の繋がりをさらに強めてともに頑張っていきたいと思います。佐用町の大森教育長も含めて、4人で記念写真を撮りました。

家政科1年生が防災食コンテストを実施~工夫した防災食に感動~【11月13日】

11月13日(木)の2、3時間目に、家政科1年生が7班に分かれて工夫した防災食を実際に調理して、防災食コンテストを実施しました。

審査員には佐用日本語学校の久保校長をはじめ、佐用町役場から、鎌内さん、久門田さん、田渕さんに来ていただき、校長の私と上杉教頭先生を含めた6人で審査をしました。どの班も、それぞれ協力して手際よく料理を進めていました。

使用できる水は各班2Lまでで、袋に入れてかき混ぜたり、紙を折ってお皿にしたり、それぞれの目指すコンセプトや、作りやすさ、衛生面、最後は味の4観点で評価しました。各班の終了後にカメラでのインタビューもありました。どの料理も防災を意識して素晴らしかったです。校長の僕には少し辛かったものが多かったのは残念でした。

結果は20日に発表し、校長の私から表彰状を渡す予定です。結果が楽しみですね。

班と料理名:①おさよん班/和風マカロニパスタ、②くりさつ班/くりさつサンド、③薩摩班/信号おにぎり、④ちゅきちゅき♡ラブリー班/サンドイッチ、⑤長州班/卵スープ、⑥ハムスターズ班/洋風うどん、⑦ひこにゃんず班/ツナのホイル焼き

農業科学科が収穫感謝試食会でカレーを食す~命の重みと感謝の念を持った学び~【11月12日】

11月12日(水)4時間目に、農業科学科収穫感謝試食会が行われました。

使用したのは、本校で育てた鶏肉(1年生が屠畜したブロイラー)と本校で育てたジャガイモやタマネギ、本校の田んぼで取れた新米を使って、大きな釜4つでカレーを作り、大きなガス炊飯器5つで炊いたご飯で、カレーライスを振る舞った。公欠で朝から準備をしてくれた皆さんありがとう。

開会式は、農業クラブ会長の松尾尚人くんの「命の大切さ」についてのあいさつで始まり、校長の私からは農業科学科の頑張りと共に「命の重みと感謝の念」をカレーライスを食べながら感じて欲しいと伝えました。農業科学科長の竹内先生からは、みんなが頑張った成果であることへの激励と、可愛そうだと思う気持ちもあるが今できることは美味しく食べてあげることだということが伝えられました。

生徒達は、ご飯一杯盛り付けカレーを掛けて、お替わりもしながら美味しく食べていました。本校の教職員も、美味しく試食させてもらいました。薪で焚いたカレーは味がよくしみこんで大変美味しかったです。炊飯器の釜もカレーの鍋も空になるくらい、みんなで美味しく食べました。素晴らしい行事だったと思います。

家政科の生徒が「さよたま」を使ったプリンを食後のデザートとして、生徒分を差し入れして頂き、学科間の連携協働を感じます。家政科の皆さんもありがとう。(詳細は「塔陵健児のひとりごと」を参照)

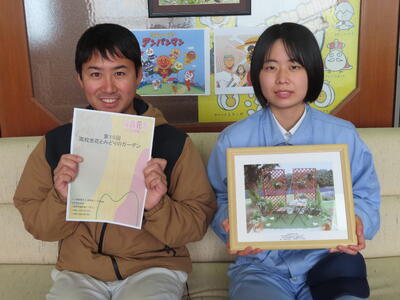

農業科学科の生徒が展示した「淡路花祭2025秋」の写真を校長室に~斬新なアイデアのガーデン写真に癒やされます~【11月11日】

10月4日(土)~11月9日(日)まで、淡路市の「県立公園あわじ花さじき」で開催された「淡路花祭2025秋 第15回高校生花とみどりのガーデン」に本校の農業科学科の作品が展示されました。

その時のガーデン(作品名:私の休日)の写真を、11月11日(火)、農業科学科3年生の大田真優華さんが担当の春本先生と一緒に、「校長室に飾って欲しい」と校長室に持って来てくれました。大田さんは、「十年後の未来を想像し、家を建てて『こんな家があったらいいな』を考えてデザインした」ようで、「芝生の緑色とパンジービオラの様々な色のコントラストを考えて配置した」ようです。大田さんは、「考えるのは大変だったけれど、完成して嬉しかった」と話してくれました。

校長室に大切に飾らせてもらいますね。素敵な写真をありがとう。

日教弘から高圧洗浄機が贈呈され説明会や研修会も実施~有効に活用させて頂きます~【11月11日】

11月11日(火)、公益財団法人日本教育公務員弘済会兵庫支部(日教弘)から、応募した「高圧洗浄機」に当選して贈呈式が行われました。目録とともに洗浄機を、学校を代表して校長の私が受け取りました。全国の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校で当選したのは、わずか200校と聞き、ありがたく思います。

日教弘からは、生徒に奨学金が送られたり、教員や生徒の論文に助成金が出されたり、研修会が行われたりして、教育に貢献して頂いている団体です。本校の教職員に対して説明会や研修会をして頂きました。後日、A4コピー用紙10000枚を頂くこととなり、高圧洗浄機と共に有効に活用させて頂きます。

佐用町立上津中学校のオープンスクールに参加~本校と町内4中学校の相互授業見学実施~【11月6日】

佐用町内の4中学校のオープンスクール(公開授業)に本校の教員が今週から再来週にかけて参加して中学校の様子を知って中学校の指導方法を学ぶことをはじめ、町内4中学校のどこかに授業見学に行くことにしました。校長の私は、今日、佐用町立上津中学校のオープンスクールに参加して、2年生の理科と1年生の授業を見学しました。

2年生の理科の授業では、ICTを効果的に使用した授業で、生徒が活発に手を上げて発表している様子が印象的でした。高校では、手を上げて発表することはあまりないので、このような学びの仕方が大変参考になりました。1年生の数学の授業でもICTを活用して、一次関数について様々なグラフを可視化して説明されていました。先生の質問に対して、生徒は活発にどんどん答える様子も、アットホームな良い雰囲気を感じました。教室の掲示物や整理も、意欲を高める工夫がありました。

来週と再来週で、町内の残り町内の3中学校も訪問したいと思っています。来週1週間(11月10~14日)は、本校のオープンスクールとなっており、町内4中学校をはじめ、岡山県の大原中学校や西粟倉中学校から訪問がある予定です。本校の先生方も、学びを深めて協働して今後に生かして欲しいと思います。

中学校と高校がお互いの授業見学を行って、交流して連携を進めて様々な活動をしていきたいと考えています。

県スピーチコンテスト出場の2年3組の久保紡生さんが3年生の前でスピーチ練習~明後日の本番に向けて助言~【10月31日】

10月31日(金)、2年3組普通科(特設類型)の久保紡生さんが、明後日11月2日に明石市民会館で開かれる第40回兵庫県高校生英語スピーチコンテストに、西播磨の代表で出場します。

その発表の直前練習として、3年3組普通科(特設類型)の生徒の前で、堂々と英語で発表してくれました。内容は、生まれつき足に障がいがを持って歩き方が違うことで悲しく辛い思いを抱えていたが、小学校6年生の体育で何度も練習して5段の跳び箱が跳べたとき、担任の先生が笑顔でハイタッチをしてくれたそうです。その経験から、「できない」ことばかりに目を向けるのではなく、「できるようになったこと」や「支えてくれる人の存在」に目を向ける大切さを伝えてくれました。今では足を不幸とは思わず、この足があったからこそ、人の優しさや支えの大切さに気づくことができたと伝えてくれました。

最初は緊張していましたが、最後は笑顔で堂々とスピーチをして、聞いていた校長の私も涙が出そうになりました。3年生の先輩達も、熱心に聞いて、温かい助言をしえくれました。結果を気にせず、精一杯思いを伝えてきてください。応援しています。

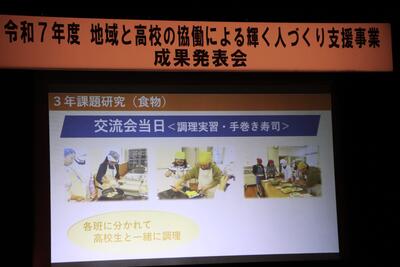

佐用日本語学校と3年生家政科の交流会~美味しい料理を一緒に作って交流~【10月31日】

10月31日(金)、佐用日本語学校と3年家政科の食物班が調理実習をして交流をしました。

日本語学校のからは、18~26歳の32人の女子生徒と校長先生を含めて2人の先生を合わせて計34人が来校し、日本食についての○×クイズを行ったあと、2つの食物室でさらに6班に分かれて、①手巻き寿司、②エビチリ、③照り焼きチキン、④プルコギ、⑤鶏ささみ唐揚げ、⑥豆腐白玉団子をつくりました。

日本語学校の皆さんも、本校の生徒も楽しそうに料理を作って、手巻き寿司に好きな具を入れて食べていました。校長の私も少しだけ試食させてもらいましたが、大変美味しかったです。楽しい交流ができて良かったです。