↓通常のホームページはこの下にあります↓

↓通常のホームページはこの下にあります↓

2月18日(水)13時30分から、本校会議室で「高校生心のサポートシステム実践・研究発表会」を開催し、近隣の中学校高等学校教員と施設職員と本校教員が参加して実施しました。

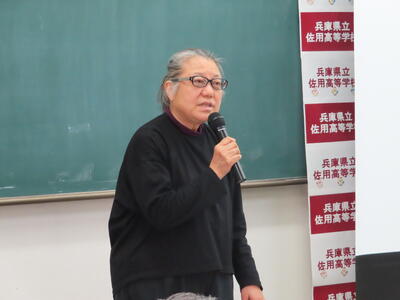

講演会には、兵庫県精神保健福祉センターの臨床心理士・公認心理師の中谷恭子氏により「未来の世代を支えるために~何で?から始まる教育~」と題して話していただきました。日本の教育と他国の教育の違いなどに触れて、「人間は生まれつき人間としての行動が身についているわけではない」ことなどを話していただきました。また、ほめることも大切であるが、ほめるよりも感謝「ありがとう」の感謝が大切なことも伝えていただきました。

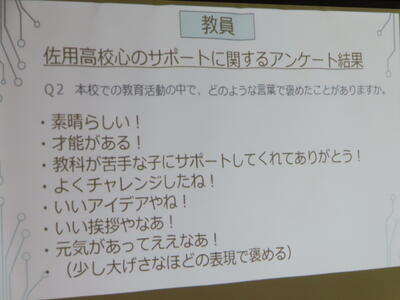

本校の3年間の取組は、保健部長の長尾先生から丁寧に説明いただき、特に今年度の授業実施後の授業評価や1人1台端末を活用した相談体制の構築、アンケート結果について、生徒から先生に褒めてもらいたい内容や言葉、褒めて欲しかったのに褒めてもらえなかった時などを共有しました。

来年度からも、兵庫県教育委員会から指定を受けており、引き続き生徒の自己肯定感や自己有用感を育てるように、教職員一同で取り組んでいきたいと思います。

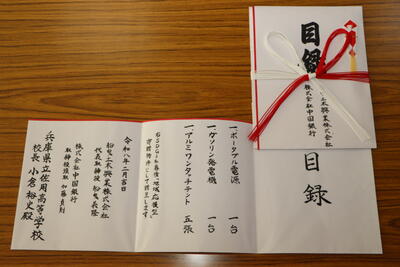

2月17日(火)10時から、本校会議室において、船曳土木興業(株)の船曳義隆氏から、中国銀行の私募債SGDsの「地域応援型」による寄附として、ポータブル電源1台、ガソリン発電機1台、ワンタッチテント5張の約100万円の物品の贈呈式を行いました。

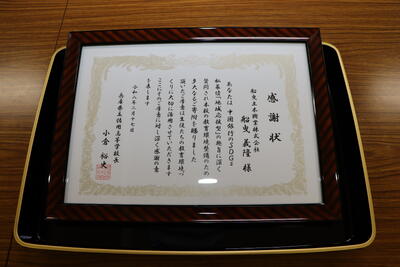

贈呈式では船曳氏から本校へ寄附をいただいた思いをお聞きし、中国銀行大原支店長の開原氏からは寄附の趣旨の説明を受けました。船曳氏から寄贈の目録を受け取り、校長の私から感謝状をお渡ししました。本校の教育活動と地域との協働活動に大切に使わせていただくことをお礼とともに伝えました。

本校が県教委主催の「ひょうごSDGsスクールアワード2025」で最優秀賞を受賞したり、本校の鶏卵「さよたま」が卵フェスで全国3位となったことなども、船曳氏も中国銀行の開原支店長などもご存知で、本校の頑張っているところをしっかり応援していただきました。

佐用町は2009年に大水害が起こったことを教訓に、本校では防災食コンテストを行ったりしているので、災害時にも電源やテントを貸し出せるように地域貢献について検討し、普段の学校行事や屋外での教育活動などでも活用できる、発電機やポータブル電源やワンタッチテントの寄贈をしていただくことになりました。寄贈いただいた物品には、「寄贈 船曳土木興業株式会社」と記載しており、佐用町内の地域のイベントなどにも貸し出したいと考えています。このことは、佐用町の広報でも知らせていただきます。

本校を応援いただく方の温かい思いに深く感謝するとともに心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。

2月13日(金)14時から令和7年度第2回佐用町立図書館協議会が、さよう文化情報センターで開かれ委員である校長も参加しました。

佐用町立図書館の運営状況や今年度の行事の説明や報告があり、委員からは今後についての意見が多く出ました。中学生や高校生に利用できるような行事を増やして欲しいと私からはお願いしました。

今年度購入された、移動図書館が披露され、皆で見学しました。黄色のボディーにイラストがあり、300冊の本が納められています。今年4月から運行が始まるようで、「佐用高校の塔陵祭(文化祭)にも行きますよ」と言って頂きました。図書館に行かなくても本が借りられるのは素晴らしいと思います。

2月11日(水・祝)、神戸国際会館において県教育委員会主催の兵庫県高等学校探究活動研究会が実施され、本校から農業科学科と家政科の生徒が、「さよたま」の販売や展示、動画の上映や料理ブックの配布、花生けバトルへの参加などを行いました。

大好評で、販売や配布が終わってから、他校の販売を手伝って感謝されました。本校の魅力や特色を知ってもらう機会になりました。お疲れ様でした。

2月10日(火)の4時間目に保育大教室で、2年2組家政科の生徒の課題研究発表会が行われました。

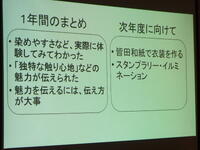

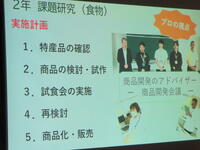

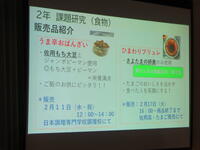

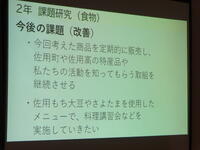

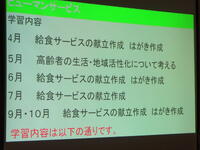

被服分野は、「皆田和紙を使用した小物作り&ワークショップ」について7人が分担して、皆田和紙の魅力を伝える取組として、ワークショップやオープン・ハイスクールで和紙を染めて良かったと言ってもらったことなどの発表でした。食物分野は、「特産品を用いた商品開発」について7人が分担して発表し、佐用もち大豆やさよたまを用いた商品開発をして、うま辛おばんざい、ひまわりプリュレの開発を動画も作成して説明しました。ヒューマンサービスについては3人が分担して発表して、社会福祉協議会の方から学んだことや、給食サービスのお弁当について話してくれました。

1年家政科の生徒も発表をしっかり聞いていました。

講評は、校長の私からは、本校が目指す学科協働と地域協働を意識した活動で今後も続けて欲しいと話し、地域協働アドバイザーの久保さんからは、これまでの労いや、一つ一つの頑張りの助言をいただきました。

発表した2年生の家政科の皆さん、お疲れ様てました。

2月7日(土)、本校JRC部の生徒9名が「高校生カフェ」を開催しました。

このイベントは、若者が主体となって地域の活性化と姫新線の利用促進を目指して行う取り組みの一つで、「コバコWork&Camp」(佐用駅徒歩1分)を拠点に実施しています。佐用町若者グループ活動応援事業の支援を受け、今年度3回目の開催となりました。

今回は上郡町の後援のもと、上郡町地域おこし協力隊や「かみごおり中高生プロジェクト」の皆さんのご協力を得て、さらに盛大なイベントとなりました。

カフェでは、佐用高校農業科学科が育てた卵「さよたま」と、家政科1年生が手作りした特製シフォンケーキを使用した「バレンタインパフェセット」を提供しました。当日は町内外から130名を超える小中学生やご家族の方々が来場され、大変賑わいました。佐用町の江見秀樹町長にもご来店いただき、温かいお言葉を頂きました。

ご来場のいただいた方には、飲食後に「バレンタインの思い出」や「イベントの感想」をカードに書いていただくなど、交流の輪が広がりました。また、姫新線の利用促進を目的に、姫新線で来場された方には、JRC部生徒が手作りしたオリジナルキーホルダーをプレゼントしました。

当日は、たくさんの笑顔と温かい雰囲気に包まれ、地域と高校生が一体となって楽しむすてきな一日となりました。

2月5日(木)、本校の「こっこくらぶ」の生徒に対して神戸新聞社の取材がありました。

理由は、1月28日(水)に兵庫県教育委員会主催の、「ふるさとひょうごSDGsスクールアワード2025」で、本校の農業科学科の作成した動画が、高校部門で兵庫県知事賞の最優秀賞を受賞したからです。(表彰状と7色に光るトロフィーを授与)

動画のテーマは「鶏卵の生産販売を通した資源削減とブランド卵作出への挑戦」で、苦労などの取材を受けて、鶏舎前で写真撮影がありました。

新聞などに取り上げていただけることに感謝しつつ、「こっこくらぶ」だけでなく、農業科学科全体の頑張り、佐用高校全体の頑張りにつなげたいです。今日2月5日は「2(に)5(こ)」の語呂合わせで、ニコニコの「笑顔の日」です。笑顔あふれる一日になりました。

※表彰式の様子は、【1月28日】のブログを参照ください。

2月5日(木)16時からの2月最初の鶏卵「さよたま」の販売に長蛇の列ができて、今回も50~60人の方が来られました。

「さよたま」の生産量も増えて、今回は1人当たりに少し多くの卵を買ってもらいましたが、全部が売り切れました。横に並べていた草花や野菜も好評で、キャベツやほうれん草、ネギ、白菜など、「来週も販売がありますか?」と尋ねる人も多く、ありがたかったです。「さよたま」効果が、さらに増えつつあることも嬉しく思います。購入いただいた皆様、ありがとうございました。

株式会社西原土木(佐用郡佐用町上本郷1092)から、本校に対して「ふるさとひょうご寄付金」として10万円の寄附がありました。

2月4日(水)13時に西原土木を訪れて、代表取締役の西原弘達さんに対して、校長から感謝状を贈呈しました。

本校には2年前にも寄附を頂き、事務所には当時の感謝状も掲げていただいていました。西原さんから「佐用高校のために有効に使って欲しい」と言っていただき、今回の感謝状も掲げていただけるようです。本校を応援していただける気持ちがとてもありがたく思います。生徒の教育活動に有効に活用させていただきます。ありがとうございました。

2月3日(火)、朝からうっすら雪の中、融雪剤をまいて1、2年生の校内マラソン大会が実施されました。

開会式での校長あいさつでは、「今日は節分、豆まきにちなんで、弱虫鬼やなまけ鬼を追い出す気持ちで精一杯チャレンジするように」伝えました。ラジオ体操の後、グランドに移動して、校長のピストルの合図でのスタートで、男子は9時45分に出発して8km、女子は5分後の9時50分に出発して6kmを走りました。

参加した男子117名、女子79名の計196名は、全員が完走する頑張りでした。走っている途中で誘導等で立っている多くの先生方の応援に励まされたことと思いますし、校長の私も車で移動して応援しながら写真を撮りました。最後まで、諦めずに精一杯頑張る姿に感動しました。スタート時にうっすらあった雪も、生徒のみなさんの熱い力で完全に溶けていました。ゴールでは、PTAからスポーツドリンクが配られ、飲んで生き返った人もいたでしょう。全員の頑張りに、お疲れ様と心から思います。

男女10位までを校長の私から表彰しました。表彰状がなかった人もひとり一人の頑張りに賞をおくりたい。講評では、上杉教頭先生から、全員完走で精一杯頑張ったことと、先に到着した人がまだ走っている人のゴールを熱く応援をしている姿が素晴らしく、見学者もそれぞれの責務をきちんとこなしていたと労いがありました。先導の福田先生、日和先生 お疲れ様でした。その他の各係の先生方も、ありがとうございました。事故なく無事に実施できたことに感謝致します。

明日が立春で暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きます。しかし、必ず春は来ますから、今日の頑張りを忘れず今後も高校生活を送って欲しい。

成績(表彰者)

男子の部 第1位:1-3 阿山直拓 31分51秒、第2位:1-4 春名皇治 33分36秒、第3位:2-5 大成呂布 33分49秒、第4位:2-5 松本佳史、第5位:1-3 間森仁、第6位:1-3 木南拓己、第7位:2-1 白石宏輔、第8位:2-3 敏蔭遼央、第9位:2-3 廣瀬史和、第10位:蔭山結月

女子の部 第1位:2-2 三木くれは 31分7秒、第2位:1-3 竹田百花 31分45秒、第3位:2-3 高見菜央 33分40秒、第4位:2-2 秀美優、第5位:2-3 一色雪花、第6位:2-3 竹田愛美、第7位:1-2 佐喜眞玲美、第8位:2-5 古川琴音、第9位:2-2 小林未来、第10位:2-2 池田遥音