学年・専門部

78回生修学旅行<夕食・学年レク>

本日の夕食はBBQでした!

各グループでお肉や野菜を焼きながら夕食を楽しみました。

その後、学年レクリエーションを行いました!

修学旅行委員を中心に、学年の有志の発表など、盛り上がった時間でした。

レクリエーションの最後には、修学旅行期間中に誕生日を迎えた2人のサプライズお祝いをしました!学年全体で協力してお祝いできました。

この後は室長会議を行い、就寝となります。

修学旅行総合学科<コース③ホテルマリン体験・琉球村>号外編

体験コース③は、ホテルでのマリン体験と、琉球村での文化体験ができるコースでした。

まずはウェットスーツを着てシュノーケリング。

魚の餌をもらったら周りにたくさん魚たちが集まってきました。

次はドラゴンボート。

ボートに引っ張られたみんなは、あっという間に海の向こうに消えていきました。

最後は心地よい疲れの中、ビーチフラッグが始まりました。

笛の音と共に砂浜をダッシュする子ども達。

みんないい笑顔でした!

午後からは琉球村に行きました。

各々体験と買い物を楽しんできました!

なかなかできない体験の数々に大満足でした!

修学旅行 総合学科11<選択別体験活動>

選択別体験活動を行いました!

【ナガンヌ島マリン体験コース】

【慶良間ダイビング体験コース】

【ホテルマリン体験+文化体験コース】

【マングローブカヌー体験+文化体験コース】

【文化体験+沖縄観光コース】

各コース、充実した時間を過ごせたと思います!

78回生人と自然科修学旅行その10 『クイナの森』でヤンバルクイナに出会いました

人と自然科です。お世話になった『やんばる学びの森』ともお別れです。修学旅行委員からお礼の言葉を伝え、出発です。

そして本日最後の体験プログラム会場『クイナの森』に到着です。

クイナの森は、ヤンバルクイナの生態や環境のについて学ぶことができる施設で、環境を再現し、保護目的で飼育している個体を観察出来るブースがあります。今回は学芸員の方と地域活性化センターの事務局長の方から説明をいただきました。

ヤンバルクイナは国の指定天然記念物・希少種で、絶滅危惧IA類。世界中でやんばるにしか生息していない鳥。鳥インフルエンザ対策で靴底を消毒し、いよいよヤンバルクイナのクー太くんとご対面です。

実際では目にすることさえ難しいヤンバルクイナ。午前中のトレッキングでは出会えなかったので目の前で見ることができて感動です。男子班では滅多に見られない木に登る姿を、女子班では餌を食べる様子を見ることができました。

学芸員からの説明では、翼が短くて丸く、体重に比べて面積も小さく、翼を動かす筋肉も発達していないため、ほとんど飛ぶことができません。そして胸から腹にかけての白と黒のしま模様と、真っ赤なくちばし、目、足が特徴です。

また、野生のヤンバルクイナは、エサは土のなかの小動物をほじくり返して食べ、カタツムリなどの固い殻も割って中身を食べるそうです。また硬い殻を割るために小石を飲み込むこともあるそうです。

さすが普段人と自然の博物館などで研修や見学が多い人と自然科の生徒。メモをとりながらお話を聞いていました。

さらに事務局長の方からはヤンバルクイナと保護活動の関わりについてお話しいただきました。

ヤンバルクイナをマングースなどから保護するために16ヘクタールの面積を囲むフェンスを設置したこと、そしてヤンバルクイナの保護をきっかけに、世界自然遺産登録に繋げたこと、最近では交通事故でひかれて傷ついている個体が増えていることなど、丁寧に教えていただきました。

今回訪れたやんばる地域には、ヤンバルクイナをはじめ、ここにしか住んでいない「固有種」が多く生息しており、やんばるの森が失われてしまえば、地球上から姿を消してしまいます。環境保全について考えさせられる貴重な機会となりました。クイナの森の皆様ありがとうございました。

最後にドローンで空中撮影して集合写真を撮りました。

沖縄本島北部での活動はこれにて終了。これより再びホテルみゆきビーチに戻り、総合学科と合流します。

次回の人と自然科からの報告は、4日目の午前中のプログラム、サトウキビ収穫体験です。今夜は学年全体のBBQ&学年レクです。楽しんでくださいね。

78回生人と自然科修学旅行その9 世界自然遺産『やんばるの森』をトレッキングしました

人と自然科です。3日目最初のプログラムは『やんばるの森トレッキング』です。

やんばる地域は、世界でも貴重な希少種・固有種の保全に重要な地域、また生物の多様性が評価され、「奄美大島、徳之島、沖縄本島北部および西表島」として世界自然遺産に登録されています。そして沖縄本島北部のことを地元では「やんばる(山原)」と呼ばれていることが名前の由来だそうです。今回はその森に実際に入り、独特な生態系を自分の目で確かめに行きました。

出発前の気温は25度。湿度85%。少し雨が強かったのでみんなカッパを着て集合です。ガイドさんから事前にやんばるの生態系や見つけたい動物や植物を教えていただき、晴れを祈って早速出発です。

まずはセンター近くで、シークワーサーやゲットウ、サキシマフヨウなどの沖縄ならでわの植物を見つけました。匂いを嗅いだらとってもいい香りがしました。

自然豊かな亜熱帯の森に入って行きます。別名ブロッコリーの森と呼ばれているそうです。常緑樹のため紅葉もなく、スダジイなどドングリの木が多いそうです。入口には森の中に外来植物の種子を入れないように、足の裏の土を落として入ります。

森の中に入っていくと、シマサルナシやキクラゲ、ヤマヒハツなど、食べられる植物を発見。専門家の指導のもと、味見させていただきました。

少し歩くと今度は動物が多く出てきました。シリケントカゲやキノボリトカゲです。

途中から天候が回復。木漏れ日からさす光が幻想的でした。

地表面にも、コモウセンゴケやミズスギ、ナンバンキセルなどの植物を発見。ナンバンキセルは葉がなく、近くの植物に寄生してそだつのだそうです。

中には外来の植物も生息しており、アメリカハマグルマやギンネム、コバナヒメハギなどが発見されました。戦後アメリカ軍が緑化のために持ち込んだものもあるようで、今は少し厄介者になっているようです。

生徒はガイドさんの話を聞きながら、植物や動物の姿をカメラに収めていました。

あっと今に2時間が過ぎ、トレッキングば終了です。残念ながらヤンバルクイナは見られませんでしたね。ガイドの皆様、丁寧な説明ありがとうございました。

天気も回復したので、高台から集合写真を撮りました。

午後からは『クイナの森』。先ほど見られなかった国の天然記念物であるヤンバルクイナに出会いに行きます。楽しみですね。

78回生人と自然科修学旅行その8 『やんばる学びの森』にて3日前の朝を迎えました

おはようございます。人と自然科です。

3日目の朝を迎えました。天候は小雨がパラついていますが、やんばるを堪能するには最適かもしれません。

昨日のナイトハイクですっかりやんばるの森に魅了されたメンバーは早朝から担任の先生の引率て早朝ハイクに行ったようです。鳥の鳴き声を聞きながら、森の匂いを感じながら、探索しました。

さて、軽い運動の後はレストランに集合です。体調不良者もおらず全員元気です。

今日も様々な活動が予定されています。しっかり食べておきましょう。

本日最初のプログラムは『やんばるの森トレッキング』です。昨夜体験したナイトハイクとは違った、昼間のやんばるの森の姿を見に行きましょう。ヤンバルクイナやケナガネズミニにあえるかな?

78回生人と自然科修学旅行その7 世界自然遺産『やんばるの森ドキドキナイトハイク』に行ってきました

人と自然科です。夕食が終わったらすぐに次のプログラムへ。『やんばるの森ドキドキナイトハイク』です。

みんなで懐中電灯を持ち、ガイドさんの指示に従いながら夜の森へ飛び出します。どんな生きものと出会えるのでしょうか。

懐中電灯を照らしながら進むと早速ザトウムシを発見。千と千尋の神隠しの釜じいのモデルになった虫です。他にもたくさんの昆虫が見つかりました。

他にもヤンバルヤマナメクジやヤンバルクロギリスなど最近見つかった、まだ正式なに前もついていないような貴重な生き物を発見しました。

さらに爬虫類ではリュウキュウカジカガエルやオキナワアオガエル、さらにはヒメハブにも遭遇。この地方固有の生き物がたくさん発見されました。

また歩いていくと、エンビのパイプを発見。これはマングースの駆除装置だそうで、散策路には溝に生き物が落ちた時に上がりやすいような工夫もみられました。島全体で貴重種を守っていることが伝わってきました。

最後に出会ったのは蛍です。懐中電灯を消すとあちこちで光が見えました。オキナワスジボタル、そしてオキナワマゴボタルだそうで、ともに固有種でした。

残念ながらヤンバルクイナには出会えませんでしたが、他にもこの地域が米軍基地の跡ということがわかる、外来の植物や塹壕跡など、ざまざまな内容が学べた約1時間のドキドキナイトハイクは無事終了です。お疲れさまでした。

宿に戻ったらすぐ室長会議です。

これにて本日の日程は終了です。明日は午前中、昼間のやんばるの森トレッキング、午後からは『クイナの森』を訪れ、今回のナイトハイクで会えなかった国の天然記念物であるヤンバルクイナに出会いに行きます。明日に備えてゆっくり休みましょう。おやすみなさい。

78回生人と自然科修学旅行その6 今夜の宿泊先『やんばる学びの森』に到着しました

人と自然科です。今夜の宿泊先『やんばる学びの森』の到着です。

この施設はやんばる国立公園内にあり、自然体験や野外活動ができる豊かな自然に囲まれた宿泊施設です。

荷物を整理したらすぐ夕食です。今夜も豪勢ですね。一日マリン体験をしたので心配していましたが、体調不良者もおらずみんな元気です。

夕食後、部屋には戻らずみんなで玄関に集合。

人と自然科はまだまだ終わりません。この後はやんばるの夜の世界をみんなで見に行きましょう。

修学旅行 総合学科9<夕食>

2日目の夕食が終わりました!

昨夜に引き続きバイキング形式での食事でした。昨夜とはメニューが違った為、楽しみながら選んでいる様子が伺えました。

78回生人と自然科修学旅行その5 サンゴ畑でシュノーケリングを行いました

人と自然科です。午前中のマリン体験でみんなお腹ペコペコ。お弁当でパワーチャージです。

そしてみんなで漁港に移動。

昨日水産養殖研究センターにてサンゴの苗づくり体験を行いましたが、実際に養殖された苗を移植している海域でシュノーケリングを行います。まずは漁港横にあるサンゴの育苗ハウスの見学です。移植直前の苗を見せていただき、復元の現状について学びました。

ここでもヒトデとナマコの触れ合いができ、大はしゃぎです。

事前学習が終わったところで早速、サンゴの復元されている海域に移動します。2台の平船に乗り込み、ポイントまで移動します。風が気持ち良くて最高です。

約15分でポイントに到着。みんなで海に飛び込み、シュノーケリングの始まりです。

海の中をのぞいてみると、サンゴの苗が移植されている様子が確認出来ました。そしてその周りには、多種多様な魚が群がっており、産後が海のオアシスの役割をしている様子を自分の目で確認することが出来ました。

一方で白化してしまったサンゴも確認出来ました。これから水温が下がってきたら復活する可能性もあるそうで、今の気候変動に大きく営業されていることを感じました。

その後もロクセンスズメダイをはじめとした魚たちと一緒に、カクレクマノミやシャコガイなどの生き物を観察しながらシュノーケリングを楽しみました。

約1時間半シュノーケリングを満喫し、再び漁港に戻ってきました。沖縄の海は本当にすばらしかったですね。

いかがでしたか?やはり実際にその場に行って自分の目で確かめることが大切ですね。この体験をぜひ、来年度以降の進路などに活かしてくださいね。

それでは宿舎に移動です。今夜は人と自然科だけホテルみゆきビーチを離れ、北部国頭村にある『やんばる学びの森』に宿泊します。1~2日目は海の環境について体験を通して学んできましたが、ここからは陸の環境、世界自然遺産にも登録されているやんばるの自然について体験します。夜にはナイトハイクも計画されています。楽しみですね。

修学旅行 総合学科8<美ら海水族館>

午後からは、沖縄美ら海水族館を訪問しました!

入口で、大きなジンベエザメのモニュメントが設置されており、それをバックにクラス写真を撮りました。

海を生きる様々な種類の魚たちに圧倒されつつも楽しみながら見学する様子が見られたと思います。

今からバスに乗りホテルへ帰ります。

78回生人と自然科修学旅行その4 青の洞窟でおなじみ「真栄田岬」でダイビング&シュノーケリングを行いました

人と自然科です。全員すこぶる元気です。

ホテルみゆきビーチを出発した人と自然科一行は、恩納村「真栄田岬」に到着しました。ここではダイビング班とシュノーケリング班にわかれてマリン体験を行いました。天候はもちろん晴れです。

「真栄田岬」といえば「青の洞窟」です。半分海中にある洞窟で、外部から洞窟内に差し込む太陽の光の作用で、洞窟内の水中と水面が神秘的な青色に輝く、大人気のスポットです。また「青の洞窟」の外側には様々な種類の魚を観察すことができ、世界のビーチランキングでも上位に位置するスポットです。

マリン体験の前に事前学習です。沖縄の海に憧れ、現在サンゴの保護活動をされているインストラクターの方からお話しをいただきました。

眞栄田岬の海域には約4万株のサンゴ苗が移植されています。しかし今年は水温の上昇により80%以上が白化してしまったそうです。サンゴは多様な魚など、海の多様性に大きな役割を果たしています。インストラクターの方からはプラスチック問題や温暖化など、今ある問題に関心を持つことが大切だと教えていただきました。

さていよいよマリン体験です。マリンウエアを着用し準備万端です。

行ってらっしゃい。

ダイビング班は海の中を、シュノーケリング班はゆったりと海に浮かびながら水中を観察します。沖縄の海に生息する色鮮やかな魚を観察することができましたね。

そしていよいよ青の洞窟へ。今月の洞窟への入場確率40%の中、この日は抜群のコンディションということで、神秘的な青の世界を堪能することができました。

写真で本物の青色をお伝えすることが出来ないのが残念ですがみんな感動しました。満足した後、再び魚と戯れながら陸に戻りました。

午後からは昨日学んだサンゴの移植が行われている海域でシュノーケリングです。楽しみながら環境について学びましょう。

修学旅行 総合学科7<アメリカンビレッジ まちなか留学・ロゲイニング>

午前中は、アメリカンビレッジにて まちなか留学・ロゲイニングを行いました。

English Speakerの方と交流しながら、沖縄の街に設置されたチェックポイントをできるだけ多く制限時間内に回りました。

昼食も、各班毎にEnglish Speakerと一緒に食べる中で親睦が深まると共に、文化の違いなども経験できたと思います。

78回生修学旅行<朝食>

おはようございます。2日目の朝です。

昨夜の疲れがあるかと心配していましたが、本日のまちなか留学やロゲイニングを楽しみにしている会話が聞こえてきて、安心しました。

本日総合学科は、午前中にまちなか留学・ロゲイニングを行い、午後からは美ら海水族館に見学に行きます。

人と自然科は「真栄田岬」でダイビング&シュノーケリング&やんばるの森でのナイトハイクを予定しています。

78回生修学旅行<夕食(エイサーライブ)>

1日目の夕食が終わりました!

バイキング形式の食事でしたが、お肉やパスタだけでなく、ジューシー(沖縄風炊き込みご飯)などの郷土料理も食べることができました。

夕食後には、エイサーライブを鑑賞しました。鑑賞のみでなく、何名かの生徒がエイサーライブを教わり、発表してくれました。充実した時間が過ごせたのではないかと思います。

この後、室長会議を実施したのち、就寝となります。

修学旅行 総合学科5<ホテルみゆきビーチ 到着>

ホテルみゆきビーチに到着しました!

海沿いのきれいなホテルで、生徒たちも目を輝かせていました。

総合学科1日目の行動は以上となります。

この後は、それぞれの部屋に分かれ荷物を整理した後、夕食となります。

夕食からは、人と自然科も一緒に行動となる為、合わせてブログに報告させて頂きます。

明日の総合学科は、アメリカンビレッジと美ら海水族館に訪れる予定です。生徒たちの様子を総合学科のブログにて報告させて頂きます。

修学旅行 総合学科4<コザの街歩き>

バスに乗り、今度はコザに訪れました。

ここでは、各グループにガイドの方が1名ついて下さり、説明を聞きながらコザの街を散策しました。

コザの歴史や文化について触れることが出来たり、BCコザの屋上から嘉手納基地の広さを見れたりと、貴重な体験ができました。

この後はバスに乗り、ホテルみゆきビーチへと向かいます。

78回生人と自然科修学旅行その3 水産養殖研究センターにてサンゴの苗づくり&ウミガメのエサやり&触れ合い体験を行いました

人と自然科です。環境学習会のあとはいよいよサンゴの苗づくり&ウミガメのエサやり&触れ合い体験です。

早速サンゴの苗づくり体験。この施設では企業や個人にサンゴの苗を販売し、沖縄の海に植え付けをするお手伝いをしています。今回は私たち自身がサンゴの苗を作りました。

まずは台座にオリジナルのイラストを描きます。今後成長した苗を海に移植した時に,自分の苗という目印にするためです。

そして台座に一部を切り取ったサンゴを輪ゴムで仮止めします。このあと施設の方が針金で本止めしてくださいます。今回はコユビミドリイシというサンゴの苗を作りました。

完成した苗を育苗する水槽に移して完了です。約半年水槽で育てたあと、海に移植されます。まるで果樹の挿し木のような増やし方ですね。

次はウミガメのエサやり体験です。ここには保護を目的としてアカウミガメやが飼育していました。ひょっこり顔を出している姿がかわいいですね。ウミガメのエサは煮干しです。顔のそばに近づけたらゆっくり近づき、エサを持って行きました。

最後は触れ合い体験。ナマコとヒトデと触れ合いました。高校生なので興味が薄いかと思いきや、本州とは異なる形と大きさのヒトデとナマコに大はしゃぎしていました。

その他にも水槽の中には沖縄の海に生息する様々な生き物を観察することができ、美ら海水族館よりも距離が近い体験に生徒は大満足でした。

さて、今回のように作られ、育苗されたサンゴの苗は沖縄中の海に移植されます。そして明日の午後の人と自然科のプログラムは、サンゴの苗が移植された海域でのシュノーケリングが予定されています。育苗されたサンゴの苗がどのように移植され、再生へとつながっているのか、実際に自分の目で確かめに行きましょう。水産養殖研究センターの皆さん。貴重な体験をありがとうございました。

センターを後にした人と自然科は総合学科の生徒と同じ宿泊先である『ホテルみゆきビーチ』へと向かい、無事到着しました。

次回の人と自然科からの報告は、2日目の午前中のアクティビティー、ダイビング&シュノーケリングになります。楽しみにしていてくださいね。

78回生人と自然科修学旅行その2 水産養殖研究センターにてサンゴが棲む海の環境について学んでいます

人と自然科です。牧志公設市場を出発し、次なる目的地は水産養殖研究センターです。この施設は沖電開発株式会社さんが運営するサンゴの養殖研究施設です。

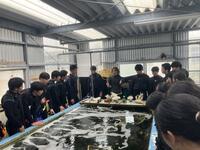

2班に分かれ、さっそく活動開始です。まずは環境学習です。水産養殖研究センターの方からサンゴを取り巻く環境について講演いただきました。

まず皆さん質問です。サンゴは動物?植物?どちらでしょう。サンゴは実は動物で、褐虫藻という植物と共生して生きています。沖縄本島を取り囲む海は世界一サンゴの種類が豊富で、世界中の海に生息するサンゴの約半数以上である約380種がみられるといわれていて、漁場や海域生態系を支える存在です。

一方でサンゴの生息域は地球温暖化や開発、海洋汚染などが原因で年々減少しており、水産養殖研究センターは、サンゴ類の養殖技術を活用し、サンゴ植え付けや環境学習会などに取り組んでおられます。今年も水温が高かったようで、かなりのサンゴが白化してしまったようです。

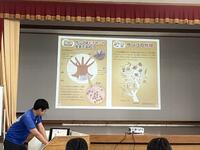

お話ではサンゴの種類や繁殖方法、産卵の様子、保全活動について、スライドや動画を見せていただきながら教えていただきました。

興味深いお話をありがとうございました。サンゴについて学んだあとは、いよいよサンゴの植え付け&ウミガメのエサやり&触れ合い体験です。

みんなで体験会場に向かいましょう。

修学修学旅行 総合学科3<道の駅 かでな>

道の駅かでな にて、飛行機・資料館の見学を行いました。

嘉手納基地が一望できる展望台があり、飛行機を見ることができました。

お土産屋を購入したり、沖縄のアイスクリーム"ブルーシール"を食べている生徒もいました。