学校長ブログ

友人がテレビに出ます

私の友人がテレビのドキュメンタリー番組に出演します。

彼は、マラソンで東京パラリンピックを目指していた神戸出身の 全盲の青年 です。

NHK の ドキュメント20min 「見えない人の“見る”世界」です。

目が見えないというのはどのような感じなのか、目をつぶったりアイマスクをしたりしても、全盲の人と同じには経験できないものですよね。彼らが感じていることを、彼らの様子や言葉を通して感じることは、誰もが幸せに過ごせる社会を作るためには必要なのだと思っています。

放送は、NHK総合7月4日(月)午前0:10から(日曜日の深夜)

再放送は、BS1で7月5日(火)午後5:00から

NHKプラスでも配信予定です。

お時間合えば視聴ください。

NHKのサイトから引用

ある目の見えない男性の趣味は、絵画鑑賞。自分で動画を撮影・発信する男性も、視覚障害がある。見えない人の前には、どんな世界が広がっているのか。共に街を歩いた。

目の見えない3人と街を歩くと、それぞれの認識のしかたの違いが分かってきた。音の反響で周囲を理解し、物の“本質”まで見抜く男性。一緒にいる人のリアクションから、目の前の世界を想像する男性。19歳で失明した女性は、世界を空想することで、視覚障害を受け止めようとしてきた。同じ景色の先に広がる世界とは?視覚に関する数々のイベントを手がけてきたプロデューサーと探る。ナレーターは、俳優の上川隆也さん。

https://www.nhk.jp/p/ts/YN5YRJ9KP6/episode/te/PKNY644GKJ/

期末考査まであと1週間

期末考査まであと1週間

昨日(6/27)から期末考査前1週間になりました。放課後の校内が静かです。

この1週間は計画的に過ごしましょう。しっかりと復習し、知識を定着させてテストに臨んでほしい。

私たちの脳(記憶)には覚えやすいことがらと覚えにくいことがらがあって、知識がまばらな状態になりがちなようです。覚えにくいところはすぐに忘れてしまうのか、間違えるところは何度も間違えてしまいます。覚えにくいことがらを記憶するには繰り返し覚える努力をする必要があるようです。

授業で学習してから少し経った今は、覚えにくいところが記憶から抜けて穴ぼこのようになっているでしょうから、学習のおさらいをして、記憶の穴ぼこを埋めるようにしましょう。丸暗記、棒覚えではなくて、イメージや意味、状況や周辺知識を関連付けると覚えやすいそうです。語呂合わせも関連付けの一つですね。

覚えにくいところも、1週間のうちに何度か繰り返して確認すれば身について、知識はよりしっかりしたものになるはずです。

精一杯がんばりましょう。

一夜漬けで一気に丸暗記はダメですよ。一気に忘れますから。

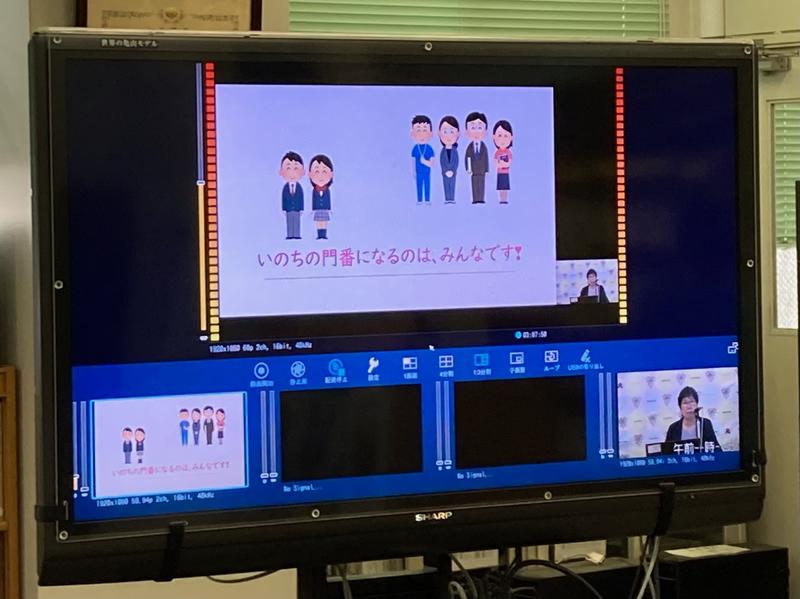

保健講話

保健講話

6月23日(木)、「高校生のためのセルフケア講座 自分を大切にすること」と題して、保健講話を行いました。

講師は、NPO法人ゲートキーパー支援センターの理事長 竹内志津香さん。

梅雨の蒸し暑い時期ということで、図書館から教室に配信して、全校生がお話を聞きました。

「ゲートキーパー」とは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげる役割を果たす「見守る」人です。

悩みは、自分の心の中にあるストレスに関係しています。心の中で起こっていることは自分で解決するしかないのですが、なかなかうまくいかないもの。だから助け、支える人の存在や役割が大切ということだそうです。

では、自分の心の中のストレスを解消するにはどうすればよいのか。自分に対して厳しくし、奮い立たせるのも一つの方法ですが、弱っているときには難しいですね。そんな時は「時々は……でもいいよね」とか「自分!!よくがんばったよな」とか「今のままで大丈夫」とか、楽な考え方をしてみるのもいいそうです。

また、気持ちを落ち着けるために「マインドフルネス」についても教えていただきました。アップルの創業者のスティーブ・ジョブズも実践していたとか。

私も寝付けない時には、マインドフルネスを試してみたりしています。そうするとすっと眠りに入れたりするので、不思議です。

文化祭始まる

今日から2日間の文化祭が始まります。

2年ぶりの文化祭です。

1年生だけでなく、2年生にとっても、そして3年生にとっても、夢高生として初めての文化祭が始まりました。

今年のテーマは「取り戻せ、俺らの青春。~唯一無二の夢物語~」

特に3年生にとっては最後の文化祭でもあります。新型コロナウイルス感染拡大によって、なかなか味わうことができなかった高校生活を、この2日間は十分に満喫してほしい。

今日は、開会式に続き、体育館では、ギター部、コーラス部、バトン部、吹奏楽部、有志団体の演奏、演技などが行われ、教室ではクラス展示が賑わいを見せていました。

現生徒会執行部も最後の大仕事に精一杯取り組み、存分に楽しんでほしいものです。

校訓碑

校内には、たくさんの石碑や礎石など、学校の歴史を感じさせるものがある。

これは校訓碑。

「清く 正しく 優しく 強く」は、もともとは昭和7(1932)年に、当時の賀須井千校長が訓育綱領として提唱されたものだという。本校前身の兵庫県立第二高等女学校が創立された当初の校訓は別のものであったというが、その後この訓育綱領が実質上の校訓となったそうだ。(兵庫県立夢野台高等学校創立75周年 親蔦会設立70周年 記念誌「蔦の生いたち」)

以来今日まで校訓として大切にされているのは、だれもがこの言葉に惹かれるものがあるからだろう。

青みのかかった石の色合いと馴染み、涼やかだ。

体育祭の開催について

新型コロナウイルス感染の終息が見通せないなか、今年度の体育祭では、保護者の皆さまの観覧をご遠慮いただき、無観客で実施することにつきましては、8月24日付の文書でお願いしたとおりです。

その後、校長ポストに、ある生徒からのお願いの手紙が届きました。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、学校行事が次々と中止に追い込まれるなか、高校生活の思い出をつくりたいという思いが便箋4枚に切々と綴られていました。そして、いろいろな情報を集め、それに基づいて、筋道立てて考え抜かれた要望が書かれていました。

そこで、無観客での体育祭開催の決定に至る経緯について説明し、あわせて、我が子の頑張っている姿を見たいという保護者の皆さまの思いと、高校生活の思い出を形に残したいという生徒諸君の願いを少しでもかなえるために検討した結果についてお知らせします。

まず、無観客での開催ですが、我々も保護者の皆さまに観覧いただけるみちを探りました。「三密」を避けることという条件を満たすとなると、例年より生徒席を広くとって、その上、保護者の観覧席を設けるというのは、本校の狭いグランドではとても無理です。そこで、外部の広い会場を借りることにし、いくつかの会場をあたりました。神戸市の施設は市立学校や市民の団体が優先され、それ以外の団体が複数あれば、さらに抽選になります。結果は不調に終わりました。私の知る限り、神戸市の施設を借りることができた学校が1校あります。

このことについて、もう一つ私が重く受け止めたことがあります。それは、他の県立学校の対応です。社会全体で新型コロナウイルスの感染を抑え込もうとしているときに、抜け駆けは決して許されません。神戸市内はもとより、あまり感染者の出ていない地域の学校にも問い合わせましたが、例年通り保護者の観覧を受け入れる学校は、三密対策に十分な広さのグランドのある学校や外部の会場が確保できた学校に限られます。また一部に、3年生の保護者に限って観覧を受け入れる学校もありますが、先にも述べた通り、本校の環境ではそれも困難です。こうしたことを踏まえ、無観客による体育祭の開催について、改めてご理解をいただきますようお願いいたします。

次に、保護者の皆さまの思い、そして生徒諸君の願いを少しでもかなえるために何ができるか、生徒会役員の皆さんと一緒に知恵を絞った結果をお知らせします。

一つ目は、スマホによる写真撮影です。本校では、昨年度から、文化祭や体育祭でのスマホによる写真撮影を禁止しました。これは、スマホで撮影した写真がSNS上に拡散し、それがトラブルに発展してしまったという出来事に対応したものです。スマホが普及した現在、スマホの使用に関係するトラブルすべてに学校がかかわることはできませんし、またその立場にもないと考えます。しかし、それが学校の教育活動にかかわるものであれば、当然学校は責任を問われます。その責任を果たす一環としてこのようなルールを決めました。

このルール(校則)の見直しについて、生徒会で議論を重ね、検討を行いました。その結果は、近々生徒会から説明がありますので、ここでは述べませんが、生徒会が中心となって校則の見直しを実現したということは、大きな成果と受け止めています。

二つ目は、思い出の記録です。写真屋さんにお願いして、クラスの集合写真も含めて、競技や応援など、様々な場面の写真を撮っていただきます。皆さんは、ネット上で写真を閲覧し、希望の写真を注文し、購入できるようにします。

また、専門の業者に依頼し、競技や応援風景を動画におさめて、1~2時間に編集しDVDを作成することにしました。現在、予算を含めて、業者と協議を進めていますので、詳しいことが決まりましたらお知らせします。

プロのカメラマンが撮った皆さんのベストショットが高校時代のよい思い出になるとともに、それぞれのご家庭で、DVDを見ながらの会話に花が咲くことを願っています。

新型コロナウイルスの感染は、学校生活に様々な影響を及ぼし続けています。授業や部活動は普通に行われているのに、行事になるとなぜそんなに大げさに対応するの?と疑問に思っている人もいるでしょう。私自身、コロナ対応についてあれこれ思案していると、そんな思いにとらわれることがあります。

私はこのように考えています。感染のリスクをゼロにすることはできませんが、たとえ陽性反応者が出ても対応が可能であるという範囲を限定しながら教育活動を行っています。段階的にその範囲を広げ、現在では、授業や部活動などの日常的な教育活動はほぼ平常に戻りました。しかし未だに例年どおりには実施できない活動もあります。体育祭や文化祭、合唱祭などは、公開するという点が問題になりますし、修学旅行などでは、食事や宿泊に特に気をつかいます。何から何まで「自粛」するつもりはありませんが、新型コロナウイルス感染を抑え込むという社会的な合意に基づいて、一人ひとりが配慮と節度をもって責任ある行動をとるという信頼関係のなかで教育活動を展開していきたいと考えていますので、生徒の皆さん、そして、保護者の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

県立夢野台高等学校

校長 北川 真一郎

在校生へのメッセージ

75回生の入学行事に先立ち、令和2年度の1学期をスタートするにあたって、在校生に話したことを掲載します。

それにしても、相手の顔が見えないところで、マイクに向かってしゃべるのは、なぜあんなに緊張するのでしょうか。

昨日、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態が宣言され、兵庫県の県立学校においても、休校措置が5月6日まで延長されることになりました。

本来なら、新しい学年を迎え、「よしやるぞ」という気分が高揚するときのはずでした。

3年生にとっては、昨年、5年ぶりに先輩たちが奪還した優勝旗を死守すべき、御影高校との定期戦が中止になり、また、県の総体も開催できるかどうか、暗中模索の状況です。ここで気分を盛り上げて、進路実現に向けて邁進しようと意気込んでいた矢先のことで、出鼻をくじかれたような思いがしているのではないでしょうか。

人生でもっとも伸び代の大きい高校3年間のなかでも、とりわけ著しい成長を遂げるはずの2年生は、その活躍の機会を先送りされたもどかしさを覚えているかもしれません。

これからどうなるのかという不安やいらだちは、すべての高校生が感じています。その意味で皆さんは、全国の高校生とつながっていると言えます。そして、多くの高校生が、直面する危機をどう乗り越えるか、考え始めています。

自分にとっての危機を乗り越えるためにどんな行動を起こすかは、危機をどう受け止めるかに左右されます。危機に対する認識、危機から何を学ぶかと言い換えてもよいと思います。

皆さんは、日ごろ、日本の社会や経済、世界の経済、あるいは人類という視点でものごとを考えたことがあるでしょうか。もちろん授業ではあるでしょうが、日常生活の中で日本や世界、人類といった視点で考えを巡らす機会は滅多にありません。この危機は自分だけの危機ではない、日本社会全体の危機であり、世界の危機であり、人類にとっての危機です。今回の危機に直面して、私たち一人ひとりが社会や世界とのつながりの中で生きているということを改めて思い知らされました。こうした捉え方ができれば、おのずととるべき行動は見えてくるはずです。日本社会全体で危機を乗り越えるために、責任ある行動、節度ある行動をとってほしいと思います。

ところで皆さんは、休校の間、どんな生活を送っていたでしょうか。日ごろは7:00には起床して登校していたのが、だんだん遅くなり、10:00に起きて、寝るのは深夜の2:00、3:00といった状況になっていなかったか、振り返ってみてください。もしこうした変化が起こっていたとすれば、それは、日々の生活を自ら律する自律の力が身についていなかったことになります。今回の危機は、皆さん一人ひとりにとって、自ら律し、自ら立つ、二つのジリツが試される試練でもあります。

皆さんにとっては、予定していたこと、期待していたことがかなわない状況が続きます。こんなとき、油断していると、悪魔の3Dが忍び寄ってきます。悪魔の3Dとは「だって、でも、どうせ」の三つがセットになった言い回しです。これに取りつかれると、気力がなえ、何も手につかなくなってしまいます。危機から学び、「今何ができるか」「今何をすべきか」を、自分で考え、自分で行動を起こしてください。その自由は皆さんの手の内にあります。

そして、社会全体でこの危機を克服し、皆さんが存分に活躍できる日が、一日も早く訪れることを願っています。

新入生へのメッセージ

昨日、うららかな陽ざしのもと、入学行事を行いました。簡素な形での実施になりましたが、入学許可を宣言し、新入生にとって人生の節目を刻むことができました。

その席で、新入生に伝えたメッセージを掲載します。

ただ今入学を許可いたしました二百八十名の皆さん、入学おめでとう。新型コロナウイルスによる緊急事態のもとではありますが、こうして保護者の皆さまの前で、入学許可の宣言ができましたことは、教職員一同にとりましてこの上ない喜びであり、深く感謝申し上げます。

三月三日から学校が休校になるなかで、高校入試に臨むのはさぞ不安だったことでしょう。そんな逆境を乗り越えて、皆さんが県立夢野台高等学校の第七十五回生になったことをうれしく思うとともに、保護者の皆さまのお喜びも一入のことと、心よりお祝い申し上げます。

さて、人生にはそのときどきに成し遂げなければならない課題があります。青年期の入り口に立つ皆さんにとっての課題は、「アイデンティティの確立」、つまり、「自分とは何か」「自分らしさとは何か」に対する自分なりの答えをつかむことです。その答えは、誰かが教えてくれるものでもなければ、探せばどこかでひょっこり見つかるものでもありません。「自分」とは「探す」ものではなく、「つくる」ものです。

「自分づくり」は一人ではできません。家族をはじめ、先生、クラスの仲間や部活の先輩、地域の方々、そして、これから出会うであろう多くの人々とのかかわりを通して自分をつくっていくのです。本校は、勉学により確かな学力を培うことを教育の中心に据えるとともに、部活動や学校行事にも力を入れています。「あれか、これか」で自分の可能性を狭めてしまうのではなく、「あれも、これも」という貪欲さで文武両道に励み、人間としての器の大きな自分をつくっていってほしいと思います。

ただし、その道のりは、決して平坦ではありません。思うようにいかず、挫折感や劣等感にさいなまれることもあるでしょう。そんなとき、油断すると、悪魔の3Dがしのびよってきます。悪魔の3Dとは、「だって、でも、どうせ」がセットになった言い回しのことです。これが口癖になると、気力がなえ、体に力が入らなくなって、一歩も前に進めなくなってしまいます。「だって、でも、どうせ」のマイナスの連鎖を断ち切るには、「きっと」の一言で十分です。「きっとかなう」と信じ、「きっとかなえてみせる」と覚悟を決めれば、失敗や挫折を成長の糧にすることができます。そして、「きっと」に込められた未来への希望と目標を共有できるよき友を持つことが、自分づくりにとって大きな力になるに違いありません。

次に、保護者の皆さまに一言申し上げます。子供を前にすると、転ぶ前に手を差し伸べたくなるのが親心というものです。しかし、それはかえって子供の自立を阻むことにもなりかねません。私は、生徒たちに、本校の教訓「清く 正しく 優しく 強く」にある「本当の強さ」を持った人間になってくれることを願います。

そのために、厳しさの中にも愛情を持って、教えるべきことを教え、伝えるべきことを伝えるのが私たち教職員の責任であると考えております。それと同時に、あえて次の一言を言わずに待つことで、生徒たちが自分で考え、自分で行動する自主性、自発性を促し、自立を支援する姿勢で臨みたいと思います。

どうか、本校の教育に、格別のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

新入生の皆さん、夢と希望に胸をふくらませて今日という日を迎えたというのに、新型コロナウイルスの感染拡大により、出鼻をくじかれたような思いをしているのではないでしょうか。誰もが不安やあせりを感じています。しかし、決して悪魔の3Dのささやきに耳を貸してはいけません。「きっと…」を胸に、高校生活のスタートに備えてほしいと思います。夢野台は皆さんにとっての夢舞台です。「夢はここで実現する」という希望と気概を持って充実した高校生活を送ってくれることを願っています。

令和二年四月八日

兵庫県立夢野台高等学校長

北 川 真 一 郎

今ごろ、夏休みの宿題返し!?

1学期の終業式で、私は、次のような詩(?)を紹介しました。ネット上では、ずいぶん前から評判になっているようですが、出典は杳(よう)としてわかりません。現代版“詠み人知らず”のこの作品は、ロマンと同時に、創作欲を掻き立てるようなところがあります。

一年の大切さを知るには、

落第した学生に

聞くと善いでしょう。

一ヶ月の大切さを知るには、

未熟児を生んだ母親に

聞くと善いでしょう。

一時間の大切さを知るには、

待ち合わせをしている恋人に

聞くと善いでしょう。

一分の大切さを知るには、

電車に乗り遅れた人に

聞くと善いでしょう。

一秒の大切さを知るには、

たった今、事故を避けることが出来た人に

聞くと善いでしょう。

10分の一秒の大切さを知るには、

オリンピックで銀メダルに終わった人に

聞くと善いでしょう。

だから、あなたの一瞬一瞬を大切にしましょう。

そして、あなたはその時を大切な誰かと

過ごしているのなら、十分に大事にしましょう。

その人は、あなたの時間を使うのに

十分ふさわしい人でしょうから。

そして、時間は誰も待ってくれないと

いうことを覚えましょう。

昨日は、もう過ぎ去ってしまいました。

明日は、まだ分からないのです。

今日は、与えられるものです。

だから、英語では

今をプレセント(present)と呼びます

そこで、私は、生徒たちに、次のような宿題を出しました。

「( A )の大切さを知るには、( B )に聞くと善いでしょう。」

( A )には、「一年」「一ヶ月」「一時間」「一分」「一秒」「10分の一秒」の他に、「一週間」「一日」等を入れてもかまいません。ただし、「一」以外は使ってはいけません。

校長室のドアに、菓子箱を細工してこしらえた校長ポストを設置して、提出を待ちました。結果は2通。提出率にすると2/823だから0.2%。ちょっとは反響があるだろうという甘い予測は見事に裏切られたとはいうものの、原因は言いっぱなしにしていた私にあるわけで、これからもめげずにやります。

さて、提出された数少ない貴重な作品を紹介します。

「一瞬の大切さを知るには、一生を生きた老人に聞くと善いでしょう。」(1年)

※哲学の香りのする作品です。私は、生を終える一瞬には、その人の人生が凝縮していると解しました。そのとき人の脳裏には何が浮かんでいるのでしょう?

「1ツイートの大切さを知るには、TLで見掛けたバズった人に聞くと善いでしょう。」(3年 名もなき夢高生)

※コメント不能。私の理解能力を超える作品です。

「一ヶ月の大切さを知るには、夏休み明け直ぐの自分に聞くと善いでしょう。」(同上)

※これは、大方の共感と賛同を得る作品です。夏休みが終わるたびに自分に聞くのに、返ってくる答えにあまり進歩がないのもまた然り、トホホ・・・

だいたい、夏休みの宿題返しが17日ってどうよ!という声を聞きながら、今回はこのへんで。

5年ぶりの総合優勝

午前中は、両校を会場に11種目の熱戦が繰り広げられました。

《夢野台会場》

サッカー

卓球(男・女)

バスケットボール(男・女)

《御影会場》

野球

剣道

バレーボール(男・女)

ソフトテニス(男・女)

午前中の競技を終了した段階で、5勝5負1引き分け。総合優勝の行方は、会場をユニバー記念競技場に移して、今回のメイン競技であるラグビーにゆだねられることになりました。

両校吹奏楽部の合同演奏によるファンファーレに続いて、両校の校歌斉唱。雌雄を決する一戦を前に、応援団も気合十分です。

30分ハーフの前半は、夢野台のキックオフで試合開始。一進一退の攻防を破ったのは夢野台。じわじわと相手ゴールに迫りねじ込んでトライ、キックも決めて7点を先取。ところがそれから御影に主導権を奪われ、前半終了間際に同点に追いつかれます。後半は御影のキックオフでスタート。その直後に御影にトライを許し、キックも決められ逆転されます。一気に試合の流れを持っていかれるのではないかという不安が、私の頭をよぎりましたが、選手たちに動揺はありませんでした。同点に追いつくと勢いに乗って、御影のディフェンスラインを突破して一気にトライ。放送席で観戦していた私も熱くなって、所かまわず叫んでいました。その後も攻めの手をゆるめずトライとキックを決め、ダメ押しでキャプテンが一気のトライを決めて勝利を手にしました。

5年ぶりの総合優勝は、夢野台の生徒全員で勝ち取ったものですが、特に3年生の活躍には目を見張るものがありました。

御影と夢野台が、お互いに相手を誇らしく思えよきライバルとして、定期戦の歴史に新たな1ページを加えることができたことを皆さんとともに喜びたいと思います。

兵庫県立夢野台高等学校は、大正14年(1925)創立。

本年、令和7(2025)年10月10日に創立100年目を迎えました。今後もよろしくお願いします。

100周年のキャッチフレーズとロゴです!

未来へ蔦(つた)える

夢高キャラクター

「かずらちゃん」

「つたぽん」

気象警報発表時および交通途絶時等の対応 については、 こちら から。